Guerre des paysans en Alsace et en Lorraine

La guerre des Paysans (en allemand Bauernkrieg), aussi appelée guerre des Rustauds, désigne le conflit politique, religieux et social qui a secoué le Saint-Empire romain germanique de 1524 à 1526. Durant l'année 1525, la Lorraine germanophone, l'Alsace et dans une moindre mesure la Franche-Comté sont touchées par ce mouvement, avec l'apparition d'armées de paysans qui s'opposent à l'ordre établi. Ils revendiquent un nouvel ordre social résumé par le fameux manifeste des douze articles. Ces derniers visent une plus grande équité dans les relations avec les pouvoirs ecclésiastique et seigneurial, une meilleure répartition de l'impôt et une plus grande autonomie des communautés rurales .

L'écho important rencontré en Lorraine, très majoritairement dans le bailliage d'Allemagne, et sur les terres alsaciennes du duc de Lorraine entraînent l'intervention militaire de ce dernier. Antoine de Lorraine, après avoir rassemblé les troupes lorraines et de nombreux mercenaires, se lance dans une campagne rapide et sanglante contre les « séduits et abusés luthériens ». Au bout de quelques semaines, cette campagne aboutit la fin des combats en Alsace du Nord et en Lorraine. Les affrontements se poursuivront encore quelques mois en Alsace du Sud et en Franche-Comté, où les rebelles locaux seront finalement écrasés à leur tour.

Le mouvement : des origines religieuses ou sociales ?

Alors que le protestantisme n'est pas encore véritablement organisé en Europe (les luthériens, calvinistes et anglicans ne se préciseront et distingueront qu'ultérieurement), de nouveaux courants religieux plus radicaux jugent que la doctrine luthérienne nouvellement ébauchée ne va pas assez loin dans la simplicité du christianisme biblique et ne fait aucune proposition sociale pour la liberté et la dignité de l'« homme du commun » (Der gemeine Mann). Plusieurs de ces groupes, notamment en Thuringe certains anabaptistes (tous ne sont pas violents) suscitent des révoltes locales ou s'attaquent aux églises et aux monastères dont ils détruisent les images, les vitraux, les statues et dispersent les documents écrits.

Luther, qui au départ avait critiqué violemment la société de l'époque, et ainsi contribué à l'esprit de révolte, désapprouve cette vision radicale. Cependant, en vue d'aboutir à un règlement pacifique, dans un premier message au peuple (Flugschrift) il exhorte les seigneurs à satisfaire certaines revendications. Finalement, devant les dévastations dues au conflit, il fait volte-face et condamne très sévèrement les paysans révoltés dans un violent pamphlet de 1525 intitulé Wider die mördischen und räubischen Rotten der Bauern, (Contre les hordes criminelles et pillardes des paysans).

Plutôt que de s'en tenir à une interprétation strictement religieuse, il conviendrait de relire la guerre des paysans de 1524-1526 en tant que continuation logique des Bundschuh, les révoltes paysannes précédentes (1493-1517) en Rhénanie. Ces Bundschuh révélaient un contexte de revendication sociale bien plus marqué. L'esprit frondeur des Bundschuhe a été relancé par la Réforme lancée par Martin Luther en 1517 ; le nouveau regard porté sur la religion chrétienne a fortement inspiré ceux qui écrivirent le manifeste des Douze Articles.

Il reste cependant difficile, vu le contexte de l'époque, de séparer les revendications sociales et politiques des revendications religieuses, les deux dimensions étant étroitement liées.

Le soulèvement dans le Saint-Empire romain germanique

Les historiens débattent encore des diverses causes du soulèvement. Dans les différentes régions concernées, la condition des paysans est très variable. Des laboureurs aisés participent à la révolte, et la conjoncture économique n’est pas fondamentalement mauvaise. Il ne s’agit donc pas d’une révolte de la misère, même si le poids des redevances, de la servitude, de la dîme et des corvées était assez lourd pour contribuer à un réel endettement.

Les Douze Articles rédigés en Souabe et adoptés par toutes les bandes paysannes contestent la hiérarchie ecclésiastique et aristocratique. Ils formulent des exigences, dont le droit de choisir leurs propres pasteurs, l'abolition du servage, le droit de pêche et de chasse, l'abolition de nombreux impôts féodaux et la garantie d'être traités justement par les tribunaux seigneuriaux. Principal argumentaire des rebelles, auquel ils font serment, les douze articles n'ont qu'une enveloppe religieuse, leur contenu est principalement d'ordre temporel et social voire politique.

Des combats entre les paysans et les représentants des nobles éclatent en 1524 à Stühlingen, dans ce qui est aujourd'hui le canton de Schaffhouse (nord de la Suisse, Forêt-Noire), et l'insurrection s'étend progressivement durant l'hiver 1524-1525 sur la plus grande partie de l'Allemagne centrale, occidentale et méridionale, à l'exception de la Bavière. La révolte est particulièrement violente en Thuringe, où elle prend un tour plus religieux sous l'influence d'une troupe de tendance anabaptiste dirigée par Thomas Münzer.

Pasteur à Zwickau de 1520 à 1521, Münzer soutient la paysannerie dans la lutte qui oppose les guildes de mineurs et les classes supérieures. Il revendique l'inspiration divine et se met à prêcher la suprématie de la lumière intérieure sur l'omnipotence de l'Écriture sainte. Il affirme également que le peuple, dans sa simplicité, peut accueillir cette lumière intérieure. Tour à tour expulsé de plusieurs villes, pour avoir poussé les paysans et les ouvriers à se révolter ouvertement, il participe, pendant une courte durée, à la guerre des Paysans (1524-1525), puis revient à Mühlhausen pour prendre la tête d'une révolte contre les autorités civiles et religieuses locales. Il réussit à renverser le régime féodal et à organiser pendant un temps une communauté de paysans dans laquelle tout est possédé en commun. Battu à Frankenhausen le , Münzer est jeté en prison et exécuté.

Après bien des atrocités commises par les deux parties et la mort de dizaines de milliers de paysans et de soldats, de femmes et d'enfants, les nobles de la ligue de Souabe écrasent la rébellion en Allemagne centrale, mais la révolte se poursuit en Autriche jusqu'en 1526. La défaite du meneur paysan Michael Gaismair au siège de Radstadt signe la fin du vaste mouvement protéiforme amorcé en 1524. Les paysans du Saint-Empire n'obtiennent en définitive, que de rares accords avec les autorités seigneuriales et ecclésiastiques, comme à Kempten, en Haute-Souabe ; en Autriche, les nobles abolissent quelques-unes des injustices à l'origine du soulèvement.

Paradoxalement, l'opposition puis l'hostilité affirmée de Martin Luther, dont les idées ont inspiré en partie la révolte des paysans et ont alimenté l'arrière-plan religieux du mouvement, a fini par contribuer à leur défaite. Autre paradoxe, malgré la virulente opposition de Luther, la révolte paysanne a au fil des siècles continué d'être attribuée au mouvement luthérien par un certain nombre d'historiens, notamment catholiques. Ainsi, la guerre des paysans est-elle de ce point de vue la première des guerres de religion qui ont ensanglanté l'Europe des XVIe et XVIIe siècles.

L’insurrection dans les territoires du duché de Lorraine

Ce soulèvement a été minutieusement préparé car il éclate dans différentes parties de l’Alsace le même jour, le , et bénéficie d’un effet de surprise totale. Les autorités ne peuvent opposer aucune résistance. Le mouvement est rapidement présent dans le Westrich, principalement dans des territoires dépendant du duché de Lorraine, et aux environs[1], autour de Morhange, Dieuze, Sarrebourg, Insming, Sarre-Union, Sarreguemines, Bitche, Mandelbachtal. Une trentaine de cures et d'établissements religieux sont pillés, des confrontations violentes ont lieu entre la maréchaussée ducale et les pillards[2]. Dans le comté de Deux-Ponts-Bitche, l'insurrection est massive. L'abbaye de Sturzelbronn est dévastée par la « bande des massues » (Kolbenhaufen) qui rejoint les rebelles du Palatinat. Une troupe de ce comté descend en Alsace pour rejoindre la bande de Neubourg, dont ils représentent le plus gros contingent. Une troisième rejoint les rebelles des environs de Sarreguemines. Le comte Reinhart de Deux-Ponts Bitche se précipite vers Antoine de Lorraine en le suppliant d'intervenir : « des six mille paysans de mon fief, moins de six me sont restés fidèles », reconnait-il.

Les insurgés venus des vallées de la Sarre, de l'Albe et de la Blies se regroupent et occupent l’abbaye d'Herbitzheim qui, transformé en camp retranché, devient un centre de recrutement et rassemblement pour une grande partie du Westrich. Le capitaine général de la bande est Hans le passaigier (« le péagier » ou « douanier », Zoller en vieil allemand) de Rimling.

Outre la condamnation virulente d'une nouvelle forme de foi religieuse, sévèrement fustigée par Théodore de Saint-Chamond, le conseiller religieux d'Antoine de Lorraine, les autorités du duché se sentent menacées par le volet social des revendications. Le duc Antoine, déjà un opposant radical à cette forme de foi naissante, comprend le risque d'une extension à l'ensemble de ses possessions, y compris aux bailliages de langue romane, comme cela est déjà le cas en Franche Comté, près de Belfort et à Faucogney-et-la-Mer. Fin avril, sa décision est prise : il décide une expédition militaire pour mater l'insurrection avec sévérité. C'est dans un véritable esprit de croisade contre les hérétiques qu'il va engager les forces de son duché.

Le Antoine rassemble à Nancy des fantassins, des cavaliers et des artilleurs, dont plusieurs troupes mercenaires, avec artillerie, munitions et vivres, et se met en marche en direction du territoire entré en dissidence. Le lendemain il fait étape à Vic-sur-Seille d’où des détachements de cavaliers, d’archers et d’arquebusiers partent verrouiller les principaux passages vosgiens (Saint-Dié, Raon-l’Étape, Blâmont) ainsi que Sarreguemines.

L’armée ducale rassemble en quelques jours entre 12 000 et 15 000 hommes : nobles de Lorraine, de Champagne, de Brie et leurs soldats ; cavaliers et mercenaires de diverses origines ; lansquenets venus des Pays-Bas et d’Allemagne du Nord ; fantassins espagnols, italiens, estradiots albanais. Le , elle fait mouvement sur Dieuze, où elle est renforcée par les cavaliers de Claude de Lorraine, comte de Guise, frère du duc et gouverneur de Champagne, et par les lansquenets d’un autre frère d’Antoine, Louis de Vaudémont (qui a rassemblé sa troupe à Pont-à-Mousson).

Les escadrons de choc de l'armée ducale se positionnent à une vingtaine de kilomètres de Herbitzheim, dans l'objectif de livrer bataille pour détruire le camp et anéantir les insurgés. Le 11 mai, une colonne commandée par le capitaine de Sarreguemines, Hans Brubach, opère une reconnaissance. Une confrontation sanglante a lieu et l'officier ducal est fait prisonnier. Les insurgés, sachant que l'armée seigneuriale est désormais très proche, très entraînée et bien mieux armée qu'eux, emmènent Brubach comme otage et se replient dans la petite ville de DIemeringen. Puis, se rendant à l'évidence qu'ils ne pourront pas vaincre, ils décident de rejoindre leurs alliés alsaciens à Saverne.

Surprise par la dérobade des insurgés, l'armée d'Antoine de Lorraine bifurque vers Sarrebourg pour verrouiller le col de Saverne. En effet, les jours précédents, de nombreux messagers en provenance des divers seigneurs d'Alsace, de la ville de Strasbourg et de diverses autorités de la vallée du Rhin étaient venus rencontrer Antoine de Lorraine pour le persuader de poursuivre sa campagne en Alsace. Là-bas, l'insurrection couvre quasiment tout le territoire, et les autorités n'ont pas les moyens militaires de réagir.

Le , l’armée ducale est encore complétée à Sarrebourg par le comte de Nassau-Sarrebruck et par des gentilshommes français.

L'insurrection en Alsace

En Basse-Alsace, entre le 4 et le se tient à Molsheim une assemblée générale des paysans révoltés qui rassemble toutes les bandes insurgées des environs, y compris au-delà du Rhin et des Vosges. On y trouve les bandes (haufen) locales (Altorf, Neubourg-Dauendorf, Ebersmunster et Honcourt), du Westrich (Herbitzheim), de Bade, (Oberkich), de Haute-Alsace (ancien comté de Sundgau) ; les 10 et , ces derniers sont rejoints par des délégués de Cleebourg (Alsace) de Sturzelbronn (Westrich, comté de Bitche) et de Bockenheim et Geilweiler (Palatinat). Ces bandes paysannes se donnent une direction commune, élisent Erasmus Gerber de Molsheim en tant que capitaine général et prônent une unité d'action. Leur mot d'ordre face aux ordres aristocratiques et religieux : « vivre ensemble ou mourir ». Ainsi, l'Alsace du nord devient l'épicentre du vaste mouvement insurrectionnel qui embrasse l'ensemble de l'Alsace elle-même, la partie orientale du bailliage lorrain d'Allemagne, ainsi que des portions du Palatinat et du pays de Bade. Antoine de Lorraine est informé de ce vaste mouvement de convergence et d'organisation de la rébellion. Si la réaction de son armée n'est pas rapide et définitive, les insurgés auront à leur disposition des troupes très largement supérieures en nombre, sinon en armement, et maîtriseront l'ensemble des campagnes concernées.

Saverne et Lupstein

Un parti favorable au soulèvement existe à Saverne, et les autorités de la ville décident d’abandonner la place. Le au soir des milliers d’insurgés pénètrent dans la ville sans avoir à livrer combat. Les insurgés du Westrich lorrain en provenance de Herbitzheim passent par Diemeringen, Graufthal, Dossenheim, et avec leur otage Braubach entrent triomphalement à Saverne le dimanche 14 mai. Une autre bande arrive encore de Neuwiller. Le commandant en chef des paysans alsaciens, Erasme Gerber, se rend en personne à Saverne.

Mais, dans le même temps, des cavaliers du duc de Lorraine ont investi le château de Haut-Barr, qui domine la ville. Le gros de l’armée, qui a quitté Sarrebourg pendant la nuit du 14 au , s’installe devant les remparts de Saverne et décide d’attendre le lendemain.

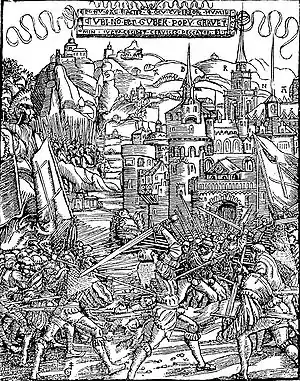

Le une première confrontation sanglante a lieu à une douzaine de kilomètres de là, à Lupstein où se sont regroupés trois à quatre mille paysans. On ne sait pas précisément quels événements déclenchent le drame mais il semble qu’une escarmouche dégénère et provoque un massacre des rebelles, de la population locale et l’incendie du village. Du côté de Saverne, de rudes combats ont lieu devant Monswiller. L'artillerie lorraine prouve sa supériorité. Antoine de Lorraine exige la libération de Braubach et la reddition totale des insurgés, contre la vie sauve. Face à l’évolution défavorable de la situation, les rebelles acceptent , et relâchent leur otage Hans Brubach.

Le lendemain , alors que les rebelles ont ouvert les portes de la ville, déposé les armes et se rendent, un incident entre les forces en présence déclenche un nouveau massacre. On tue sans discernement dans les rues et les maisons. Antoine de Lorraine et son frère Claude ne contrôlent plus leurs soldats qui mettent à sac toutes les habitations, l’Hôtel de Ville, l’église. Erasme Gerber est capturé et pendu dans la foulée. Pendant ce temps Neuwiller est aussi occupé, avec bon nombre d'exactions.

On estime à environ vingt mille le nombre des tués à Lupstein, Saverne et Neuwiller.

Scherwiller

L’armée quitte Saverne le pour Marmoutier en direction du sud où les bandes de l’Alsace centrale (Barr, Ebersmunster, Ribeauvillé, Sélestat) aspirent à venger leurs morts et à continuer à défendre leur cause, tandis qu’une nouvelle troupe d’insurgés s’est formée dans d'autres territoires du duc de Lorraine, à Saint-Hippolyte et dans le Val de Lièpvre.

La plus importante de ces troupes, celle d’Ebersmunster, commandée par Wolf Wagner, prend place près de Scherwiller, où d’autres viennent la rejoindre. Cette armée dispose d’arquebuses et d’une artillerie capturée dans les places qu’elle a occupées. Elle bénéficie de l’appoint de soldats de métier, Suisses notamment. Elle a enfin choisi pour se battre un terrain favorable qu’elle connaît bien.

Le , la bataille est rude : 500 tués (?) dans l’armée ducale et 4 000 au moins dans une troupe de 15 000 à 20 000 insurgés. Le corps expéditionnaire d'Antoine de Lorraine est définitivement victorieux.

La fin des hostilités dans le Westrich lorrain et en Alsace

Battus en Basse et Moyenne Alsace, les révoltés tiennent encore une partie du sud. Les princes allemands et les autorités d'Alsace (Strasbourg, ville d'Empire reste neutre) supplient Antoine de continuer l’expédition. Probablement frappé par l’ampleur de la tuerie, il refuse et préfère regagner Nancy, en passant par le Val de Villé. Le corps expéditionnaire subira encore des attaques de bandes de paysans dans les cols vosgiens. Finalement, les régiments se regroupent à Lunéville et Saint-Nicolas-de-Port où ils peuvent vendre le produit de leur butin. Le , le duc et sa suite sont accueillis triomphalement dans la capitale lorraine.

La fin de l'expédition ne met pas un terme à la guerre. Les insurgés sont impitoyablement traqués dans la région de Wissembourg. La lutte paysanne se poursuit encore quelques mois en Haute Alsace, notamment dans le Sundgau, dont le capitaine local est Heinrich Wetzel, ainsi qu'en Franche-Comté autour de Belfort et de Montbéliard.

La question de la répression des paysans rebelles lorrains du bailliage d'Allemagne reste controversée, en Lorraine même. Le calme revenu, Antoine fait réaliser une vaste enquête. Beaucoup reconnaissent s’être rendus aux rassemblements de Dieuze, Insming, Herbitzheim et de Diemeringen et avoir participé au pillage des cures. Si l'historien Henri Lepage relativise le nombre d'exécutions, d'emprisonnements et d'amendes, son collègue Henri Hiegel estime quant à lui que cette répression est largement sous-évaluée. En Haute-Alsace, elle semble avoir été particulièrement féroce, notamment par le tribunal d'Ensisheim.

La guerre des paysans, de laquelle participe l’expédition d’Antoine de Lorraine, a un profond retentissement en Occident. Le mouvement des paysans exprime à la fois la contestation sociale et une hostilité à l’égard du comportement et de l'organisation au sein de l’Église catholique. Cependant, les chroniqueurs ont longtemps mis l’accent sur l’aspect religieux, ignorant les aspects de revendication sociale. Le duc Antoine victorieux apparaît d'abord comme un croisé, défenseur impitoyable de la foi catholique menacée. Il semblerait que ce soit Friedrich Engels, par son ouvrage La guerre des paysans allemands qui ait ouvert la voie à une interprétation plus sociale de ce vaste mouvement.

Livres, récits, légendes et postérité culturelle de la Guerre des Paysans en Lorraine et en Alsace

Les développements de l'expédition punitive d'Antoine de Lorraine sont principalement connus par les travaux d'un des historiographes du duc, Nicolas Volcyr de Serrouville. Témoin oculaire de la plupart des événements, l'écrivain (qui était également secrétaire d'Antoine) en a fait un long panégyrique, une épopée évoquant les croisades, à la gloire du duc : L'Histoire et recueil de la triomphante et glorieuse victoire obtenue contre les séduits et abusés luthériens mécréants du pays d'Alsace et autres par le très haut et très puissant prince et seigneur Antoine en défendant la foi catholique, notre mère l'Église, et vraie noblesse, à l'utilité et profit de la chose publique, parfois abrégé en Relation de la guerre des Rustauds[3].

L'expression de guerre des rustauds était celle qui était employée à l'époque et qu'on retrouve dans ce texte. Rustaud avait le sens d’habitant de la campagne et n'avait pas le sens réduit aujourd'hui à celui d'homme fruste. Cependant le mépris des paysans existait déjà et s'y entendait également. La connotation péjorative était à l'époque renforcée par la proximité avec les verbes rusteier, qui signifiait combattre rudement, et rustiser, qui signifiait maltraiter[4]. Dans l'expression rustauds s'entendait une association entre habitants des campagnes et brutes cognant alors que le terme paysan renvoie à une intégration sociale dans le pays et à un acteur du paysage.

Dans les années suivant des événements, leur récit en latin a été mis en vers par le chanoine de Saint-Dié Pillart[5] (ou Pilladius[6]) . À l'occasion de la régence de la mère du nouveau duc Charles III, le poème a été traduit en français par Brayé de Nancy et publié sous le titre La Rusticiade en 1548 à Metz[5]. La mode était de flatter les princes, en l'occurrence feu le grand-père du jeune duc orphelin, en comparant leurs faits d'armes à ceux de l’Iliade, comme le sera La Henriade de Voltaire en hommage à Henri IV.

À côté de l'histoire apologétique se sont développés des récits oraux donnant une réinterprétation historique à des légendes plus anciennes et composant une part importante du folklore lorrain[5].

En Moselle, la guerre des paysans a très vraisemblablement inspiré deux anciennes chansons, toutes deux recueillies par le folkloriste Louis Pinck.

- La première, die Lumpenbauern, est en allemand littéraire. Il s'agit d'une chanson satirique sur les paysans qui ne veulent plus amener leurs victuailles aux couvents dont ils dépendent. En effet, cette chanson présente toutes les caractéristiques de la Bauernmoritat, cette forme de complainte paysanne qui a fleuri dans les terres germanophones méridionales dans le sillage de la Guerre des paysans. Elle est considérée par l'historien Henri Hiegel comme probablement rattachée à cette révolte[7] - [8].

- La seconde O, ich armer Lothringer Bur (moi, pauvre paysan lorrain), est en francique rhénan. Redécouverte dans les années 1970 par le groupe folk allemand Zupfgeigenhansel, elle connait une belle postérité au XXIe siècle, puisque reprise en 2017 par le groupe "Die Wandervögel", par le troubadour et poète mosellan Elvis Stengel et quelques autres. Cette chanson est peut-être le seul témoignage encore « vivant » de la guerre des paysans qui ait traversé les siècles.

Ces deux chansons figurent sur un disque édité en RDA en 1975, à l'occasion du 450e anniversaire de la guerre des paysans : Sie sind ins Feld gezogen ; Lieder des Bauernkriegs, interprétés par la chorale de l'université de Halle et Wittenberg.

En Alsace, on trouve également une Bauernmoritat : Das liet vom armen Pauer (« la chanson du pauvre paysan ») recueillie par Jean-Baptiste Weckerlin au dix-neuvième siècle. Elle a été mise en lien avec la rébellion paysanne par cet historien de la musique. Mais contrairement à ses pendants mosellans, elle n'a pas connu d'adaptation moderne.

Du côté alsacien toujours, l'expédition d'Antoine de Lorraine a été à l'origine d'histoires populaires, mais aussi d'une forme folklorique de méfiance. L'ancien dicton Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, hüte dich vor den Lothringern (« et Jésus dit à ses disciples, garde-toi des Lorrains »)[9] a-t-il pour origine la guerre des paysans ? C'est ce qu'une certaine tradition orale colporte. Mais la légende alsacienne s'est figée dans une confrontation entre Alsaciens et Lorrains, alors qu'en réalité, les paysans insurgés alsaciens et lorrains se battirent quelquefois côte à côte contre le pouvoir religieux et l'aristocratie de leurs provinces respectives, qui se sont unis pour les abattre.

Notes et références

- Volcyr de Sérouville, L’histoire et le recueil de la triumphante et glorieuse victoire obtenue contre les seduycts abusez Lutheriens mescreans du pays Daulsays et autres,, Paris, Galiot du Pré, (lire en ligne), Livre I, chapitres I, II, VII, VIII, XI, XVII.

- Lepage, Henri, Documents inédits sur la guerre des Rustauds, publiés et commentés par Henri Lepage, Nancy, L. Wiener, , p. 4, 33, 94, 34, 39, 40, 55, 94, 135, 169, 194.

- Relation de la guerre des Rustauds En ligne.

- F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, Honoré Champion, Paris, 1994, p. 469.

- J.O.B. d'Haussonville, Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, p. 22, note 1, Michel Levy frères, Paris, 1854.

- Odile Jurbert, La Réforme en Lorraine du sud au XVIe siècle in Les Réformes en Lorraine (1520-1620) sous la direction de Louis Châtellier. Presses universitaires de Nancy, 1986. (ISBN 2-86480-240-6). p. 64.

- Henri Hiegel, « Bibliographie : les livres », Les Cahiers Lorrains, no 1, (ISSN 0758-6760).

- Henri Hiegel, La châtellenie et la ville de Sarreguemines de 1335 à 1630, Paris, Berger-Levrault, , p. 124.

- Cité par Freddy Sarg in En Alsace, les hommes politiques... et d'autres, nous font rire, Le Verger, chez Oberlin, Strasbourg.

Voir aussi

Articles connexes

- Guerre des Paysans allemands, Pfälzischer Bauernkrieg, Douze Articles

- Préfiguration : soulèvement de paysans d'Epfig et Dambach-la-Ville en 1493 : voir Abbaye de Baumgarten

- Guerre des demoiselles

- Jacquerie, Bagaudes, (Guerre servile)

- Liste de guerres paysannes (en)

Bibliographie

- Georges Bischoff, La guerre des paysans. L’Alsace et la révolution du Bundschuh. 1493-1525, Strasbourg. La Nuée Bleue, .

- Gautier Heumann, La guerre des paysans d'Alsace et de Moselle (Avril-) Paris, Editions sciences sociales, 1976

- Henri Lepage, Documents inédits sur la guerre des rustauds. Ed. L. Wiener, 1861.

- Henri Hiegel, La châtellenie et la ville de Sarreguemines, de 1335 à 1630. Editions Berger-Levrault 1934.

- Surdel Alain-Julien, La croisade du duc Antoine de Lorraine contre les paysans révoltés d'Alsace, édition en français moderne du texte original de Volcyr de Sérouville, La Nuée Bleue, 2018

- [Louis Schlaefli 2020] Louis Schlaefli, « Molhseim, à l'époque de la guerre des Paysans (1524-1525) », Annuaire, Société d'Histoire et d'Archéologie de la Région de Molsheim et Environs, , p. 41-70 (ISSN 0986-1610)

- [Georges Bischoff 2020] Georges Bischoff, « “Nous Erasmus Gerber de Molsheim, en titre de roy et prince” — Molsheim, 1525 : Érasme Gerber est-il le père de l'Alsace moderne ? », Annuaire, Société d'Histoire et d'Archéologie de la Région de Molsheim et Environs, , p. 75-90 (ISSN 0986-1610)

- Jean-Marc Debard, « La guerre des paysans dans les marges occidentales du monde germanique : 1525 - dans la Porte de Bourgogne, le Comté de Montbéliard et le Bailliage d'Amont de Franche-Comté », Pays d'Alsace III-IV, , p. 33-48

- Roger Boigeol, « La Guerre des Paysans dans la Porte de Bourgogne : 1525 », Bulletin de la Société belfortaine d’Émulation, , p. 35-52

- Emmanuel Gerardin, « La rémission des « Rustauds », Restaurer l’obéissance paysanne par le pardon à l’époque de la Guerre des Paysans dans le duché de Lorraine et la Basse-Alsace », Histoire & Sociétés Rurales, vol. 46, nos 2016/2, , p. 69-96 (lire en ligne)

Littérature : le roman historique Vénus en révolution de Paul Christophe Abel, (Le Verger éditeur, 2014) met en scène, à travers les tribulations d'un jeune flamand, artiste peintre en voyage vers la Suisse, les principaux évènements de la Guerre des paysans en Alsace, Lorraine et environs.

Liens externes

- Guerre des Paysans, Histoire de l'Alsace, Archives du Haut-Rhin.

- 1525 - Guerre des Paysans, FR3 - Album pour l'été, 19 mai 1980, Documentaire, vidéo 1:29, INA, Archives Histoire Alsace.

- Agnès Thivent, La guerre des paysans, Le Monde, 15 juin 1981.