Herbitzheim

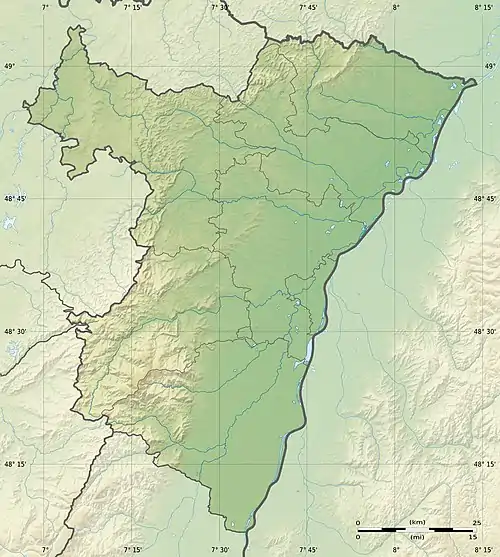

Herbitzheim [ɛʁbitsaim] est une commune française située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Herbitzheim | |

L'écluse 21. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Saverne |

| Intercommunalité | Communauté de communes de l'Alsace Bossue |

| Maire Mandat |

Michel Kuffler 2020-2026 |

| Code postal | 67260 |

| Code commune | 67191 |

| Démographie | |

| Gentilé | Herbitzheimois(es) [1] |

| Population municipale |

1 840 hab. (2020 |

| Densité | 85 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 00′ 56″ nord, 7° 05′ 06″ est |

| Altitude | Min. 203 m Max. 282 m |

| Superficie | 21,73 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Sarreguemines (partie française) (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Ingwiller |

| Législatives | Septième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://www.herbitzheim.fr/ |

Naturellement situé sur le plateau lorrain, cette commune se trouve depuis 1793 dans la région historique et culturelle d'Alsace.

Géographie

La commune se situe dans la région naturelle de l'Alsace Bossue et faisait partie de la ligne Maginot aquatique. Elle est arrosée par la Sarre et par le canal des Houillères de la Sarre.

Urbanisme

Typologie

Herbitzheim est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Sarreguemines (partie française), dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 48 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[5] - [6].

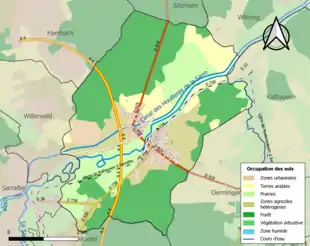

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (47 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (46 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (47 %), prairies (20,3 %), zones agricoles hétérogènes (13,4 %), terres arables (10,6 %), zones urbanisées (6,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,4 %)[7].

Toponymie

- Herbizheim (1793), Herbisheim (1801)[8].

- Herzum[9] et Herbizhem en francique rhénan.

Histoire

Herbitzheim de Heribodesheim, « lieu herbeux » d'autres sources parlent de : demeure du chef des armées. L’histoire du village a longtemps été liée à celle de l’abbaye bénédictine, citée dès 870, dont quelques reliquats subsistent. Deux localités distinctes, Saint-Michel et Sainte-Marie, sont unifiées en 1293 par l’abbesse qui fait construire un pont.

En 1789, la commune appartenait au comté de Sarrewerden[8], devenant par la suite alsacienne.

Abbaye de Herbitzheim : le fils naturel de Pépin, Charles Martel, favorisa avec d'autres princes la naissance de la célèbre abbaye de Reichenau, fondée en 724 par l'évêque missionnaire Pirmin, et qui obtiendra ses lettres de noblesse sous les Ottoniens. Pirmin fonda plusieurs monastères. En Alsace il y a Murbach (728), mais aussi Herbitzheim, vers 740, dans l'ancien comté de Sarrewerden. De nombreux domaines dépendent de l'abbaye, Œrmingen, Salzbronn, Keskastel… et le patronage de Remering, Grundviller, Volmunster ainsi que Rahling. Par le traité de Verdun, le couvent et ses biens deviennent successivement propriétés de la Lorraine, de Louis le Germanique (870), du comte Gérard de Metz (908). Keskastel semble alors être devenu la résidence de l'avoué de la « prévôté d'Herbitzheim » (1055).

L’abbaye de Herbitzheim fut ravagée lors de la Guerre des paysans (1525). Le comte Johann-Ludwig de Nassau Saarbrücken, se débarrassant de la tutelle de l'évêque de Metz, dissout en 1544 l'abbaye des bénédictines de Herbitzheim. Il semble que le pape ait donné son accord à ce que le comte s'attribue ainsi la plus riche institution ecclésiale de l’archiprêtre de Bockenheim. Après la destruction de l’abbaye en 1557, le patronage passe au duc de Lorraine. De son côté, le duc céda au comte de Sarrebruck en 1581 () la vouerie sur les biens de l’abbaye dissoute : « à perpétuité et héréditairement l’advocatie et le droit de haute justice, en cinq cas appelés communément le grand criminel, à savoir : meurtre, incendie, vol, viol et plaies, comme aussi les droits régaliens et autres droits et revenus à cause de sa seigneurie de Sarralbe sur le monastère de Herbitzheim et dans les villages de Herbitzheim, Keskastel, Saint-Michel, Rémering et Grundviller, ez bans, sujets, maisons, cours, bois, moulins et autres profits, et émoluments dont il jouissait ou qui lui pouvaient compéter ou appartenir ».

Église luthérienne : une grande partie du clocher de l'église protestante est aujourd'hui le seul vestige important restant de l'ancienne abbaye. Ce clocher date de la fin du gothique. Le néo-gothique fait une entrée discrète dans la nef construite pendant le second empire (1861). Le presbytère protestant, lui aussi, se place dans la continuité en affichant visiblement la date de 1586 !

Guerre des paysans (extraits de http://www.shpn.fr/page105/page105.html) : En 1525 éclate la grande révolte des Paysans ou Bauernkrieg, appelés aussi Rustauds, excités par des prédicants luthériens fanatiques. Les revendications sociales, certes justifiées, sont trop radicales. Mais interprétant à leur façon la Réforme luthérienne, les révoltés commettent d’abominables violences contre les églises et les couvents. Après le , sans qu'on puisse en fixer exactement le jour, des paysans se rendirent dans les couvents de Herbitzheim (au sud de la ville) et de Notre-Dame-des-Traits (Graeimtal en Sarre), dont ils confisquèrent les biens mobiliers. Les insurgés occupent l’abbaye d’Herbitzheim qui devient un grand centre de rassemblement où 3 000 paysans lorrains rejoignent les révoltés alsaciens à Saverne. Après le massacre de 18000 paysans à Saverne par les troupes du duc de Lorraine, le régime antérieur fut partout rétabli. Bien rares sont les lieux où l'on discerne une amélioration légère de la condition paysanne par l'abolition d'une redevance.

Ancien pont de Herbitzheim : C'était un pont ancien en grès construit au XIIIE siècle et composé de 16 arches. Il s'agissait du plus grand pont d'Alsace Bossue. Il fut partiellement détruit en 1940 puis complètement en 1965.

Le grand barrage de Herbitzheim : Cet ouvrage se situe dans la Trouée de la Sarre, partie de la Ligne Maginot "aquatique" située entre Téting et Wittring (30 km) et reposant surtout sur un système de zones inondables. Pour inonder la vallée de la Sarre, on a construit sur cette rivière deux barrages, un à Herbitzheim et un autre à Wittring. Le choix du site du barrage de Herbitzheim profite des remblais du canal et du chemin de fer séparés à cet endroit par 120 m seulement. Ce barrage à poutrelles a pour principe de permettre l'écoulement des eaux en période de paix et de barrer la vallée en cas de conflit. Ce barrage fut construit de 1932 à 1935, le bief réalisé barre la vallée en amont de Herbitzheim sur une largeur de 1200 m et contient 3 600 000 m3 d'eau. Un certain nombre d'ouvrages permettaient de surveiller et d'empêcher l'ennemi de franchir l'inondation par des moyens fluviaux. Ces ouvrages étaient occupés par les soldats du 51e RMIC (Régiment de mitrailleurs de l'infanterie coloniale). La mise en œuvre des inondations fut confiée à une Compagnie spéciale de mise en oeuvre des inondations. Celle-ci, composée par des soldats frontaliers, avait pour mission de créer un obstacle sérieux en 24 h. Le barrage fut fermé dès septembre 1939. L'effectif de cette compagnie était de 25 hommes dont beaucoup originaires du village, sous le commandement du capitaine Gallerneau. Aucune attaque n'a été lancée directement sur le barrage, la garnison a suivi l'ordre de repli dans la nuit du 14 juin 1940. Le barrage a été détruit par les Allemands.

Menrichingen : l'ancienne localité disparue du nom de Menrichingen était située entre Sarralbe et Herbitzheim, faisait partie de l'avouerie d'Herbitzheim. Mentionnée en 1373 comme engagée aux seigneurs de Sarralbe et en 1460 au duc de Lorraine.

Anecdotes :- Hans, le Nachdwächder (http://leonibas.free.fr/histoire/herbitzheim.html) - Famille Streiff Von Lauenstein : Histoire autour de la cloche de l'abbaye de Herbitzheim (http://lichtydiedendorf.unblog.fr/)

Héraldique

|

Les armes d'Herbitzheim se blasonnent ainsi : |

|---|

Le blason d'Herbitzheim est celui de son abbaye. Les deux clefs symbolisent les deux patrons du monastère d'Herbitzheim : saint Jean et saint Pierre.

Politique et administration

Démographie

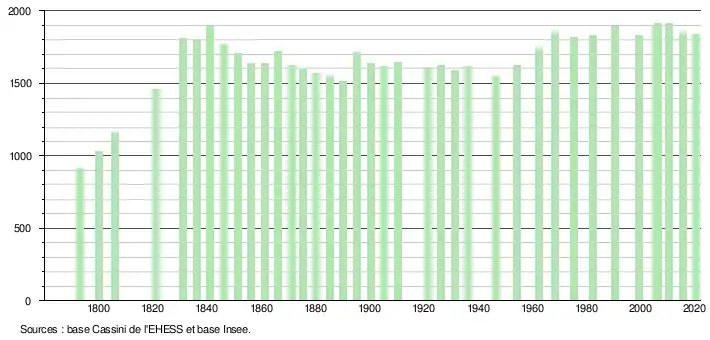

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[14].

En 2020, la commune comptait 1 840 habitants[Note 3], en diminution de 1,13 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Ancienne abbaye : saint Pirmin fonde l'abbaye de Herbitzheim vers 740. Depuis le début du XIIIe siècle, l'abbaye d'Herbitzheim a le droit de patronage de la paroisse de Volmunster (Lorraine) jusqu'à sa suppression en 1554.

- Ancien pont détruit à la fin du XXe siècle.

- Ancienne chapelle dédiée à saint Michel.

- Vieux chêne de plus de trois siècles.

- Pistes cyclables (dans le village et au bord du canal des houillères).

- Fontaine à la sortie du village (Simmelsbrunnen).

- Étangs du Kissfeld.

- Église paroissiale de la Nativité-de-la-bienheureuse-Vierge-Marie.

- Gare de Herbitzheim, fermée depuis le 2018.

- Vestiges du grand barrage de la ligne Maginot aquatique sur la Sarre ainsi que de nombreux blockhaus de protection des inondations.

- Avant poste de la ligne Maginot en forêt.

- Tombe du capitaine Joseph Ress, hussard de Napoléon (1774-1851), au cimetière catholique et restaurée en 2017. (Bertrand Klein).

- Dans la même tombe se trouve la fille du capitaine Rees, (1825-1894) qui par ses dons a fondé "l'Hôpital de Herbitzheim". Il a fonctionné de la fin du XIXe siècle à 1970 environ. (J. Cl. .Schmitt dans : Un Hôpital à Herbitzheim).

Personnalités liées à la commune

- Auguste Endrés (1838-1875) : aventurier, botaniste et orchidologue, il s'établit aux États-Unis et au Costa Rica où il réussit à classifier environ deux tiers des orchidées du pays connues actuellement. Il décéda en Colombie.

- Albert Ehrhard (1862-1940) : prêtre historien de l'Église.

- Arsène Niederlender (1946-2012) : enseignant qui s'est illustré par sa fibre artistique (théâtre, carnaval, poésie) et son engagement associatif (pêche, chorale, ...).

- Abbé Muser : ancien curé du village.

- Thomas Voeckler : cycliste.

- Joseph Ress : hussard de Napoléon (1774-1851) et ancien maire de Herbitzheim.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Herbitzheim sur le site de la communauté de communes du Pays de Sarre-Union

Bibliographie

- Geschichte des Klosters, der Vogtei und Pfarrei Herbitzheim, par Joseph Levy (Strasbourg, 1892)

- Histoire de l'ancien comté de Saarwerden et de la prévoté de Herbitzheim, Dagobert Fischer (1877), Res Universis, 1993, 2-87760-950-2

- Schauber-Lefebvre Marthe, Le journal d’une "Malgré-Elle" de Herbitzheim, Pays d’Alsace n°218, 2007, p. 39-47.

- Parisse, Michel. Agnes abbesse de Sainte-Glossinde de Metz et de Notre-Dame d'Herbitzheim (1965). 43 (1965): 44-51.

- Groupe d'Histoire Locale: édition de cahiers sur l'histoire de Herbitzheim, cahier sur la libération, nos calvaires, cahier 18 édité en etc. J Cl Schmitt

- Herbitzheim : un village au riche passé publié en 2018 J Claude Schmitt

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Bas-Rhin », sur habitants.fr (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Sarreguemines (partie française) », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Geoplatt

- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le ).

- [PDF] « Liste des maires du Bas-Rhin au 1er avril 2008 », sur www.bas-rhin.pref.gouv.fr, (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.