Présidence de Lyndon B. Johnson

La présidence de Lyndon B. Johnson débuta le , date de l'investiture de Lyndon B. Johnson en tant que 36e président des États-Unis à la suite de l'assassinat de John F. Kennedy, et se termina le . Johnson, un démocrate du Texas qui fut notamment chef de la majorité au Sénat, était vice-président des États-Unis au moment où il succéda à Kennedy. Il se présenta par la suite à l'élection présidentielle de 1964 pour effectuer un mandat complet et il remporta une victoire écrasante face à son adversaire républicain de l'Arizona, le sénateur fédéral Barry Goldwater. Après l'élection présidentielle de 1968, où il ne fut pas candidat, le républicain Richard Nixon lui succéda à la Maison-Blanche. La présidence de Johnson fut marquée par l'entrée massive des États-Unis dans le libéralisme moderne avec son programme appelé Great Society, qui était une extension considérable du New Deal de Roosevelt.

36e président des États-Unis

| Type | Président des États-Unis |

|---|---|

| Résidence officielle | Maison-Blanche, Washington |

| Système électoral | Grands-électeurs |

|---|---|

| Mode de scrutin | Suffrage universel indirect |

| Élection | 1964 |

| Début du mandat |

(remplacement président décédé) |

| Fin du mandat | |

| Durée | 5 ans 1 mois et 29 jours |

| Nom | Lyndon B. Johnson |

|---|---|

| Date de naissance | |

| Date de décès | |

| Appartenance politique | Parti démocrate |

Johnson, au travers de son programme, créa notamment Medicare et Medicaid, défendit les droits civiques, promut les investissements fédéraux en matière d'éducation, d'art, de développement urbain et rural, de services publics et il mena une véritable « guerre contre la pauvreté ». Aidée en partie par une forte croissance de l'économie, la War on poverty permit à des millions d'Américains de s'élever au-dessus du seuil de pauvreté sous la présidence de Johnson. Les décrets des droits civiques signés par Johnson interdirent la discrimination raciale lors du vote, dans les établissements publics, lors de la recherche d'un logement et sur le lieu de travail. Avec l'adoption de l'Immigration and Nationality Act of 1965, le système d'accueil des immigrés fut réformé et tous les quotas d'origine raciale furent supprimés et remplacés par des quotas d'origine nationale.

La popularité de Johnson déclina lorsque d'autres sujets apparurent au premier plan de la scène médiatique. Johnson poursuivit la politique d'endiguement au Viêt Nam, dans l'espoir d'arrêter la propagation du communisme en Asie du Sud-Est durant la guerre froide. Le nombre de militaires américains au Viêt Nam augmenta ainsi de façon spectaculaire, de 16 000 conseillers occupant des postes de non-combat en 1963 à 550 000 au début de 1968, la plupart occupant des postes de combat. Le malaise s'accrut encore avec l'émergence d'un grand mouvement pacifiste opposé à la guerre du Viêt Nam notamment dans les campus universitaires américains mais aussi à l'étranger. Johnson dut également faire face à d'autres problèmes lorsque des émeutes éclatèrent dans la plupart des grandes villes après 1965 et que les taux de criminalité se mirent à remonter, ses adversaires demandant alors des politiques de « loi et d'ordre (en) ». Alors qu'il avait entamé son mandat avec une large approbation, le soutien à Johnson se mit à décliner lorsque le peuple se sentit concerné par les questions de guerre à l'étranger et de violences croissantes au niveau national. Le Parti démocrate se divisa lorsque des membres pacifistes se mirent à dénoncer la politique de Johnson.

Éligible à un second mandat complet, Johnson tenta de se représenter pour sa propre succession mais fut mis en difficulté lors des primaires du Parti démocrate de 1968 (en). En mars de la même année, il déclara qu'il ne solliciterait pas la nomination de son parti pour un nouveau mandat. Son successeur désigné, le vice-président Hubert Humphrey, remporta l'investiture démocrate mais perdit au scrutin général face à Nixon. Peu populaire au moment de quitter ses fonctions, Johnson est généralement considéré comme un président supérieur à la moyenne par les historiens et les politologues. Ses réformes en politique intérieure transformèrent durablement les États-Unis et le rôle du gouvernement fédéral, et la plupart de ses législations sont encore en vigueur de nos jours. Si ses initiatives en faveur des droits civiques sont presque unanimement saluées pour avoir contribué à l'instauration de l'égalité raciale, la manière dont il a géré la guerre du Viêt Nam reste cependant très critiquée.

Accession à la présidence

Lyndon B. Johnson avait été sénateur des États-Unis pour le Texas de 1949 à 1961 et était devenu chef de l'opposition démocrate au Sénat à partir de 1953[1]. Il brigua la nomination de son parti en vue de l'élection présidentielle de 1960 mais fut battu par John F. Kennedy. Afin de s'assurer du soutien des États du Sud et de l'Ouest, Kennedy proposa à Johnson d'être candidat à la vice-présidence et celui-ci accepta de se joindre au ticket. Lors du scrutin général, Kennedy et Johnson remportèrent de justesse l'élection face au vice-président Richard Nixon, candidat du Parti républicain[2]. Toutefois, Johnson ne fut pas un vice-président très influent et il ne prit que rarement part aux prises de décision, sauf dans certains domaines spécifiques comme le programme spatial[3].

Le , le président Kennedy fut assassiné alors qu’il était en visite à Dallas au Texas. Deux heures et huit minutes après l’attentat, le vice-président Johnson fut investi comme président des États-Unis à bord d'Air Force One par la juge fédérale Sarah T. Hughes, une amie de la famille. Johnson ne jura pas sur la Bible, car il n'y en avait aucune sur Air Force One et un missel catholique romain trouvé dans le tiroir du bureau de Kennedy fut utilisé pour le serment[4].

Johnson était convaincu de la nécessité d'effectuer une transition immédiate du pouvoir afin de préserver la stabilité du pays. Lui et le Secret Service craignaient qu’il soit lui-même l’objet d’une conspiration et ils décidèrent de retourner le plus vite possible à Washington. La précipitation du nouveau président fut accueillie par certains comme la preuve que Johnson était impatient d’assumer l’exercice du pouvoir[5]. Dans les jours qui suivirent l’assassinat, Johnson s’adressa au Congrès et déclara qu’« aucune oraison funèbre, ni aucun éloge ne sauraient honorer de manière aussi éloquente la mémoire du président Kennedy que l’adoption dans les plus brefs délais de la loi sur les droits civiques pour laquelle il s’est tant battu »[6]. Le , une semaine après l’assassinat de Kennedy, un ordre exécutif du président Johnson renommait le centre de lancement des missions Apollo géré par la NASA et la base de lancement de Cap Canaveral en « centre spatial Kennedy »[7].

Johnson savait que le grand public était en attente de réponses sur la mort de Kennedy. Pour couper court à toute rumeur de conspiration, il créa immédiatement une commission spéciale présidée par le juge en chef Earl Warren (connue sous le nom de « commission Warren ») chargée d’enquêter sur l’assassinat[8]. Les membres de la commission procédèrent à d’intenses recherches et entendirent de nombreux témoignages avant de conclure à l’unanimité que Lee Harvey Oswald, le principal suspect, avait agi seul[9]. Les conclusions de l’enquête furent toutefois rapidement contestées et les théories évoquant l'existence d'un complot prirent de l'ampleur dans les décennies suivantes[10].

Composition du gouvernement

Johnson garda dans son administration de nombreux membres du cabinet Kennedy dont certains restèrent à ses côtés jusqu'à la fin de sa présidence. Robert Kennedy, le frère du président assassiné, fut maintenu comme procureur général malgré ses relations difficiles avec Johnson. Il resta en poste quelques mois avant de quitter le gouvernement en 1964 et concourut avec succès aux élections sénatoriales de l'État de New York[11]. D'autres membres du cabinet demeurèrent en poste pendant quelques années avant de démissionner à leur tour pour diverses raisons. Quatre des membres du cabinet Kennedy hérité par Johnson (le secrétaire d'État Dean Rusk, le secrétaire à l'Intérieur Stewart Udall, le secrétaire à l'Agriculture Orville Freeman et le secrétaire au Travail W. Willard Wirtz) restèrent en fonction pendant toute la durée de sa présidence[12]. Après la création du département du Logement et du Développement urbain en 1965, Johnson nomma à la tête de ce ministère Robert C. Weaver, qui fut le premier Afro-Américain membre d'un cabinet présidentiel[13].

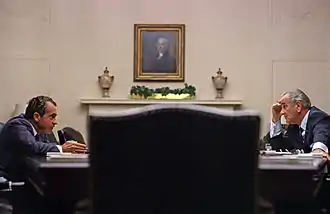

Au cours de ses six années au pouvoir, Johnson étendit considérablement la taille et l'influence du bureau exécutif présidentiel[14]. Certains des hauts conseillers de la précédente administration, comme Ted Sorensen ou Arthur Meier Schlesinger Jr., démissionnèrent peu de temps après l'assassinat de Kennedy alors que d'autres, en particulier le conseiller à la sécurité nationale McGeorge Bundy et Larry O'Brien, jouèrent un rôle important au sein de l'administration Johnson[15]. Parmi les hommes qui avaient l'oreille du président figuraient George Meany, le chef de la centrale syndicale AFL-CIO, ainsi qu'Abe Fortas, Clark Clifford, Dean Acheson, John McCloy et Robert Murphy[16]. Johnson n'eut jamais de véritable chef de cabinet mais certains assumèrent successivement des responsabilités équivalentes ; le plus important d'entre eux fut Walter Jenkins qui avait la gestion de l'agenda journalier de la Maison-Blanche[17]. Impliqué dans une affaire de mœurs, il dut néanmoins quitter ses fonctions en [18].

Pierre Salinger, qui avait été nommé par Kennedy au poste de porte-parole de la Maison-Blanche, démissionna en et fut remplacé par George Reedy, un fidèle de Johnson. Horace Busby servit essentiellement comme rédacteur de discours et analyste politique. Bill Moyers était le plus jeune membre de l'administration Johnson et se vit confier à temps partiel la rédaction de discours et la planification de l'emploi du temps du président[19]. Il joua un rôle-clé dans la préparation du programme législatif de la Grande société en 1964 et fut, la même année, le principal architecte de la campagne présidentielle de Johnson. À la suite de la démission de Jenkins en , Moyers devint le chef de cabinet officieux de la Maison-Blanche jusqu'en 1966 et remplit également les fonctions d'attaché de presse de à [20]. Les autres membres notables du personnel étaient Jack Valenti, George Christian, Joseph A. Califano, Jr., Richard N. Goodwin et W. Marvin Watson[21]. Johnson surnommait ses assistants « les hommes à la triple menace »[22] en raison de leur loyauté et de leur éclectisme.

Johnson n'eut pas de vice-président pendant les 425 jours de son premier mandat, car aucune disposition dans la loi ne permettait alors de combler une vacance de la vice-présidence. Pour l'élection présidentielle de 1964, le colistier de Johnson fut le sénateur du Minnesota Hubert Humphrey, figure de proue du camp progressiste, qui exerça la fonction de vice-président jusqu'en 1969[23].

Nominations judiciaires

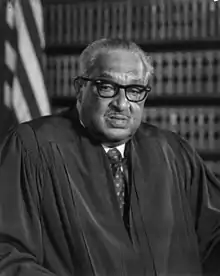

Johnson nomma deux juges à la Cour suprême des États-Unis. Anticipant les contestations judiciaires à son programme législatif, le président souhaitait disposer au sein de la Cour d'un confident qui serait en mesure de lui fournir des informations de première main, et il choisit pour ce rôle son ami Abe Fortas, un avocat renommé. Ce dernier intégra la Cour lorsque le juge Arthur Goldberg, à la demande express de Johnson, accepta de devenir ambassadeur aux Nations unies[24]. Une seconde vacance se produisit en 1967 avec le départ à la retraite de Tom Clark, que Johnson remplaça par l'avocat général Thurgood Marshall, dont la nomination fut historique puisqu'il était le premier Afro-Américain à siéger à la Cour[25]. En 1968, Johnson proposa le nom de Fortas pour succéder au juge en chef sortant Earl Warren et nomma Homer Thornberry en tant que juge assesseur à la place de Fortas. La nomination de Fortas fut cependant rejetée par des sénateurs hostiles à ses idées progressistes et qui voyaient d'un mauvais œil sa proximité avec le président[26]. En dehors de la Cour suprême, Johnson nomma 40 juges aux cours d'appel fédérales et 126 juges aux cours fédérales de district.

Politique intérieure

En dépit de ses talents politiques et de sa longue carrière en tant que chef de la majorité au Sénat, Johnson avait été relativement mis à la marge au cours de la précédente administration. Devenu président, il était déterminé à faire passer les réformes intérieures laissées inachevées par Kennedy et dont la plupart étaient restées bloquées dans les divers comités du Congrès[27] - [28]. Depuis des décennies, la plupart des lois à caractère progressiste avaient été tenues en échec par une coalition conservatrice de républicains et de démocrates sudistes, ce que Johnson, la nuit même de son accession au pouvoir, résuma de la façon suivante à un de ses conseillers : « est-ce que vous vous rendez compte que chacun des dossiers présents sur mon bureau ce soir était sur mon bureau lorsque je suis arrivé au Congrès en 1937 ? »[29].

Au printemps 1964, il commença à utiliser le terme de « Grande société » pour désigner son programme de politique intérieure. L'expression avait été inventée par Richard N. Goodwin et provenait d'une observation qu'avait faite Eric F. Goldman à propos du titre du livre de Walter Lippmann The Good Society, qui selon lui captait le mieux l'esprit du programme présidentiel de Johnson[30]. Le président utilisa pour la première fois l'expression lors d'un discours à l'université du Michigan le : « nous avons maintenant la possibilité non seulement d'avancer vers une société riche et puissante, mais de nous élever vers la Grande Société. La Grande Société repose sur l'abondance et la liberté pour tous. Elle exige la fin de la pauvreté et de l'injustice raciale ; nous y sommes totalement engagés. Mais ce n'est qu'un commencement »[31]. La Grande société de Johnson comprenait un ensemble de mesures visant à favoriser le développement urbain, améliorer les transports, assurer une meilleure protection de l'environnement, intensifier la lutte contre la pauvreté, réformer le système de santé et l'éducation et lutter contre la criminalité[30]. Pour assurer l'adoption de son programme de politique intérieure, Johnson consacra une attention sans précédent aux relations avec le Congrès[32].

Économie et fiscalité

| Année | Revenu | Dépenses | Surplus/ Déficit |

PIB | Dette en % du PIB[note 2] |

|---|---|---|---|---|---|

| 1963 | 106,6 | 111,3 | -4,8 | 619,3 | 41,0 |

| 1964 | 112,6 | 118,5 | -5,9 | 662,9 | 38,7 |

| 1965 | 116,8 | 118,2 | -1,4 | 710,7 | 36,7 |

| 1966 | 130,8 | 134,5 | -3,7 | 781,9 | 33,7 |

| 1967 | 148,8 | 157,5 | -8,6 | 838,2 | 31,8 |

| 1968 | 153,0 | 178,1 | -25,2 | 899,3 | 32,2 |

| 1969 | 186,9 | 183,6 | 3,2 | 982,3 | 28,3 |

| Sources | [33] | [34] | [35] | ||

Au début de l'année 1963, Kennedy avait soumis au Congrès un projet de loi prévoyant une importante baisse d'impôts. En dépit de nombreuses résistances, ce projet de loi fut adopté par la Chambre des représentants au mois de septembre. Le sénateur de Virginie Harry F. Byrd espérait que le texte serait rapidement approuvé par le Sénat, mais il insista néanmoins pour que le Comité des finances procédât à une « délibération complète et prudente »[36]. Une fois Johnson arrivé au pouvoir, celui-ci accepta de réduire le budget fédéral à moins de 100 milliards de dollars et Byrd abandonna son opposition, ce qui permit l'adoption du Revenue Act of 1964. Ratifiée le , cette loi réduisait d'environ 20 % les taux d'imposition sur le revenu des particuliers, diminuait légèrement les prélèvements sur les sociétés et introduisait une déduction forfaitaire minimale. L'entrée en vigueur de cette mesure facilita l'application du programme sur les droits civiques[37].

Sous la présidence de Johnson, le déficit du budget fédéral s'accrut avec l'augmentation des dépenses civiles et militaires (3,7 milliards de dollars en 1966 contre 25,1 milliards en 1968) même si la part des dépenses dans le PNB fut relativement stable, notamment en raison de la forte croissance de l'économie[38]. De 1964 à 1968, la croissance moyenne annuelle du PIB fut de 5,3 %, avec un pic à 6,6 % en 1966[39]. L'inflation se maintint quant à elle à un niveau assez élevé et ce jusque dans les années 1970[40]. En 1968, Johnson signa la loi sur le contrôle des revenus et des dépenses. Fruit de plusieurs mois de négociations, le texte fut ratifié à contrecœur par le président afin de couvrir le coût de plus en plus élevé de la guerre du Viêt Nam. La loi combinait à la fois une hausse des impôts et une réduction des dépenses[41].

Civil Rights Act de 1964

Bien qu'étant lui-même un pur produit de la société du Sud et un protégé du sénateur Richard Russell, un ségrégationniste, Johnson était depuis longtemps un sympathisant du mouvement des droits civiques et il estimait que le moment était venu de faire voter la première loi sur les droits civiques depuis la période de la Reconstruction[42]. Le président Kennedy avait présenté une loi similaire au Congrès en juin 1963 mais il s'était heurté à une forte opposition[43] - [44]. Le projet de loi de Kennedy avait déjà été approuvé par la commission judiciaire de la Chambre des représentants mais il n'était pas encore parvenu à franchir la commission sur le règlement de la Chambre et le Sénat[45]. En effet, les sénateurs et les représentants du Sud opposés à cette réforme utilisaient certaines procédures du Congrès pour empêcher la loi d'être soumise au vote, et ils avaient par ce moyen empêché les précédentes tentatives de réforme des droits civiques d'aboutir sous les précédentes administrations[46]. Johnson entendait non seulement faire adopter le projet de loi mais aussi empêcher le Congrès de vider le texte de sa substance, comme cela s'était produit pour les lois votées dans les années 1950[47]. Dans un premier temps, il défia publiquement le Congrès en déclarant au début de son discours sur l'état de l'Union, le : « faites en sorte que cette session du Congrès soit connue comme la session qui a plus fait pour les droits civiques que les cent dernières sessions réunies »[48]. Le biographe Randall B. Woods note que Johnson mit efficacement à profit les valeurs judéo-chrétiennes pour obtenir un soutien à la loi sur les droits civiques et affaiblir l'obstruction menée par ses opposants :

« LBJ enveloppa l'Amérique blanche dans un habit de droiture morale. Comment des individus qui s'identifiaient avec ferveur, continuellement et massivement, à un Dieu juste et miséricordieux, pouvaient-ils continuer à tolérer la discrimination raciale, la violence policière et la ségrégation ? Où, dans l'éthique judéo-chrétienne, était-il justifié de tuer des jeunes filles dans une église de l'Alabama, de refuser une éducation égale aux enfants noirs, d'interdire aux pères et aux mères de se battre pour des emplois qui nourriraient et habilleraient leur famille ? Jim Crow était-il la réponse de l'Amérique au « communisme sans Dieu » ? »[49]

Depuis qu'il était devenu président de la commission du règlement de la Chambre en 1954, le représentant de Virginie Howard W. Smith, opposé à l'intégration raciale, avait profité de sa position pour empêcher diverses tentatives de législation sur les droits civiques d'être votées à la Chambre. Johnson devait par conséquent trouver un moyen de contourner Smith s'il voulait mener à bien son projet de réforme. Le président travailla à obtenir un soutien des représentants pour une motion de décharge qui devait être présentée à la Chambre et lui et ses collaborateurs s'employèrent à convaincre les républicains et les démocrates de soutenir la motion[48] - [50]. Craignant d'être court-circuitée, la commission sur le règlement approuva le projet de loi qui fut débattu en séance plénière et adopté le par 290 voix contre 110[51]. Avant la mise au vote, Smith avait proposé un amendement visant à ajouter à la loi une protection contre la discrimination fondée sur le sexe afin d'empêcher son adoption. Cependant, la manœuvre se retourna contre lui lorsque la Chambre vota à nouveau en faveur du projet de loi. Au total, 152 démocrates et 136 républicains avaient voté pour alors que la principale opposition venait des 88 démocrates représentants des États qui avaient fait sécession pendant la guerre civile[52].

Johnson convainquit Mike Mansfield, chef de la majorité au Sénat, de soumettre directement l'examen du projet de loi au Sénat en court-circuitant la commission judiciaire et son président ségrégationniste, James Eastland[53]. Le projet de loi de finances ayant déjà été adopté et le blocage du projet de loi en commission n'étant plus une option, les sénateurs opposés aux droits civiques n'eurent d'autre choix que de recourir à l'obstruction parlementaire. Afin de surmonter cette opposition, Johnson et ses partisans devaient impérativement être soutenus par au moins une vingtaine de républicains, qui devenaient de moins en moins disposés à le faire du fait que leur parti était sur le point de nommer un candidat à la présidence qui était opposé au projet de loi[54]. Mansfield et le sénateur Hubert Humphrey coordonnèrent leurs efforts pour faire adopter le projet de loi au Sénat et l'une de leurs principales tâches fut de convaincre le chef de la minorité sénatoriale Everett Dirksen et plusieurs conservateurs du Midwest de les appuyer[48] - [55]. Johnson et Dirksen parvinrent finalement à un compromis dans lequel les pouvoirs de mise en application de la commission de l'égalité des chances en matière d'emploi étaient affaiblis mais où les groupes de lutte en faveur des droits civiques continuaient à soutenir le projet de loi parce qu'il signifiait la « fin de la ségrégation de jure »[56]. Après plusieurs mois de débats, le Sénat décida de clôturer définitivement le vote par 71 voix contre 29, atteignant de justesse le seuil des 67 voix nécessaires pour mettre fin à l'obstruction. Bien que l'opposition provenait majoritairement des démocrates du Sud, le candidat républicain à l'élection présidentielle de 1964, Barry Goldwater, et cinq autres sénateurs républicains votèrent contre le projet de loi. Le , le Sénat approuva le projet de loi par 73 voix contre 27 et l'envoya au président pour ratification[57].

Le , le président Johnson signa le Civil Rights Act de 1964. La légende raconte qu'en posant son stylo, Johnson déclara à l'un de ses assistants : « nous avons perdu le Sud pour une génération », anticipant une réaction hostile des Blancs du Sud contre le Parti démocrate[58]. La loi interdisait désormais la ségrégation raciale dans les lieux publics ainsi que la discrimination à l'emploi fondée sur le sexe ou la race et renforçait les pouvoirs d'intervention du gouvernement fédéral en matière de discrimination sexiste ou raciale à l'embauche[59].

Voting Rights Act

Au XIXe siècle, après la fin de la Reconstruction, la plupart des États du Sud avaient instauré des lois visant à écarter le plus possible les citoyens noirs de la politique sans pour autant violer le quinzième amendement de la Constitution. Malgré l'entrée en vigueur du Civil Rights Act de 1964 et la ratification du 24e amendement en janvier de la même année, qui prohibait la mise en place de taxes de scrutin, de nombreux États continuaient de priver les Afro-Américains de leurs droits par des stratagèmes tels que les « primaires blanches » ou les tests d'alphabétisation[60] - [61]. Peu après l'élection présidentielle de 1964, Johnson demanda au procureur général Nicholas Katzenbach de rédiger « la loi la plus féroce et la plus dure que vous puissiez imaginer ». À ce stade, le président estimait cependant qu'il n'était pas urgent de légiférer ; ses conseillers l'avaient mis en garde sur les conséquences politiques qu'engendrerait une démarche visant à promouvoir un projet de loi sur le droit de vote des Noirs si tôt après le vote de la loi sur les droits civiques par le Congrès. Johnson craignait en outre qu'un tel projet ne mît en danger les autres réformes de la « Grande société » en lui aliénant les démocrates du Sud[62].

Peu après l'élection de 1964, certaines associations de lutte pour les droits civiques, comme la Southern Christian Leadership Conference ou le Student Nonviolent Coordinating Committee, commencèrent à réclamer une intervention fédérale pour garantir les droits de vote des minorités raciales[61]. De nombreuses marches et manifestations en faveur des droits de vote furent organisées en Alabama mais elles furent brutalement réprimées par la police et des centaines d'Afro-Américains furent emprisonnés. Le eurent lieu les marches de Selma à Montgomery au cours desquelles les habitants de la ville de Selma se dirigèrent vers la capitale de l'Alabama, Montgomery, pour souligner l'importance des enjeux liés à la question des droits de vote et présenter leurs doléances au gouverneur de l'Alabama, George Wallace. Lors de la première marche, les manifestants furent arrêtés par des policiers à cheval sur le pont Edmund Pettus près de Selma. Les forces de l'ordre lancèrent des gaz lacrymogènes dans la foule et de nombreux manifestants furent piétinés. Les images de cet événement, connu sous le nom de Bloody Sunday (« dimanche rouge »), furent retransmises à la télévision et suscitèrent une vague d'indignation à travers le pays[63].

Face à une pression politique de plus en plus forte, Johnson décida de soumettre immédiatement une loi sur les droits de vote au Congrès et il s'adressa au peuple américain dans un discours tenu lors d'une session conjointe des deux chambres du Congrès. Le discours de Johnson, rédigé par Richard N. Goodwin, était, d'après le correspondant du magazine Time, « si surprenant et si émouvant qu'il est peu probable que ceux qui l'ont vu ou entendu l'oublieront jamais »[63]. Le président commença son discours de la manière suivante :

« Je viens vous parler ce soir de la dignité de l'homme et du destin de la démocratie. J'exhorte les membres des deux partis, les Américains de toutes les religions, de toutes les couleurs et de toutes les régions du pays, à se joindre à moi pour cette cause […]. Il est rare que le cœur secret de l'Amérique elle-même soit dévoilé. Nous avons rarement été confrontés à un défi, non pas à notre croissance ou à notre prospérité, ni même à notre bien-être ou à notre sécurité, mais plutôt aux valeurs, aux buts et à la signification de notre nation bien-aimée. La question de l'égalité des droits pour les Noirs américains est un problème de cette nature. Et même si nous devions vaincre chacun de nos ennemis, doubler notre richesse et conquérir les étoiles, mais être encore inégaux sur ce sujet, alors nous aurions échoué en tant que peuple et en tant que nation. Pour un pays comme pour une personne, « qu'est-ce qu'un homme a à gagner à conquérir le monde, s'il y perd sa propre âme ? »[63] - [64] »

Le Voting Rights Act fut présenté au Congrès le . Le Sénat adopta le projet de loi deux mois et demi plus tard par 77 voix contre 19 et ce vote fut confirmé en juillet par la Chambre des représentants par 333 voix contre 85. Cette loi historique, que Johnson ratifia le , interdisait la discrimination lors du vote, permettant ainsi à des millions d'Afro-Américains du Sud de voter pour la première fois. Conformément à la loi, l'Alabama, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Géorgie, la Louisiane, le Mississippi et la Virginie furent soumis à une procédure d'inspection en 1965, suivi en 1975 par le Texas qui abritait alors la majorité de la population afro-américaine[65]. Les résultats furent éloquents : de 1968 à 1980, le nombre d'élus noirs du Sud à l'échelle étatique et à l'échelle fédérale avait presque doublé. La loi améliora également grandement les conditions d'accès des Noirs à la fonction publique : alors que les fonctionnaires noirs n'étaient que quelques centaines en 1965, ils étaient 6 000 en 1989[64], et le nombre d'élus noirs dans le Sud fut multiplié par dix entre 1965 et 1990[66]. De manière tout aussi impressionnante, le taux d'électeurs afro-américains inscrits sur les listes électorales dans le Mississippi passa de 6,7 % en 1964 à 59,8 % en 1967[67]. L'adoption du Voting Rights Act améliora l'image du pays à l'étranger et incita l'URSS à modérer ses critiques du racisme américain[68].

À la fin du mois de , à la suite du meurtre de la militante des droits civiques Viola Liuzzo, Johnson annonça à la télévision l'arrestation de quatre membres du Ku Klux Klan impliqués dans cet assassinat. Le président profita de l'occasion pour dénoncer vigoureusement le Klan comme « une société de bigots à capuchon » et les inciter à « revenir à une société décente avant qu'il ne soit trop tard ». Il fit également conduire une enquête fédérale sur les activités du Klan, et lorsque les hommes accusés du meurtre de Liuzzo furent acquittés par un jury entièrement blanc, Johnson ordonna au département de la Justice d'utiliser les dispositions du Civil Rights Act pour intenter un nouveau procès. En définitive, trois des accusés furent reconnus coupables du meurtre de Liuzzo et condamnés à une peine de 10 ans de prison[69]. Par ce verdict, Johnson fut en 90 ans le premier président, depuis Ulysses S. Grant, à traduire en justice des membres du Klan[70].

Johnson s'exprima également au sujet de l'injustice raciale et des disparités économiques entre les Noirs et les Blancs lors d'un discours délivré le à l'université Howard. Intitulé « Pour honorer ces droits », ce discours contenait certains des mots les plus progressistes sur la race jamais prononcés par un président américain[71]. Johnson déclara notamment que « la liberté », ce droit de partager pleinement et de façon égale dans la société américaine, « ne suffit pas », et il ajouta : « il ne suffit pas d'ouvrir les portes de l'opportunité ; encore faut-il que l'ensemble de nos citoyens puissent les franchir ». Il annonça ensuite ce qu'il considérait comme la prochaine étape de la bataille pour les droits civiques : « nous ne cherchons pas simplement la liberté mais l'opportunité ; nous ne cherchons pas simplement l'équité juridique mais aussi la capacité humaine, non pas simplement l'égalité comme un droit ou comme une théorie mais l'égalité en tant que fait et en tant qu'aboutissement »[72].

Civil Rights Act de 1968

Johnson s'attendait à perdre des sièges aux élections de mi-mandat de 1966 et il fit d'un projet de loi sur la discrimination au logement sa dernière échéance législative majeure du 89e congrès[73]. En , Johnson soumit au Congrès un projet de loi qui devait empêcher les propriétaires de refuser d'héberger des individus sur les critères de la race. Cette initiative suscita immédiatement l'hostilité de nombreux habitants du Nord qui avaient pourtant accueilli favorablement les deux projets de loi précédents sur les droits civiques[74]. Une première version du projet de loi fut adoptée par la Chambre des représentants mais échoua au Sénat ; ce fut la première grande défaite législative de Johnson[75]. La loi prit cependant une nouvelle impulsion après l'assassinat de Martin Luther King le et les émeutes qui secouèrent le pays à la suite de la mort de King[76]. Le , Johnson écrivit à la Chambre des représentants pour demander instamment l'adoption du Civil Rights Act de 1968[77]. Sous la supervision du directeur législatif Joseph Califano et du président de la Chambre des représentants John McCormack, le projet fut approuvé à une large majorité par la Chambre le [76] - [78]. Le Fair Housing Act, qui était une composante de ce projet de loi, interdisait la discrimination en matière de logement et permit à de nombreux Afro-Américains de déménager en banlieue[79].

Guerre contre la pauvreté

La publication du livre The Other America (« L'autre Amérique ») en 1962 avait permis de mettre en lumière la précarité dans laquelle vivait une partie de la population américaine, et l'administration Kennedy avait commencé à élaborer un programme de lutte contre la pauvreté[80]. En 1964, 21 % des Américains étaient considérés comme pauvres, parmi lesquels 50 % étaient des Noirs[81]. Dans son discours sur l'état de l'Union de 1964, Johnson annonça que « cette administration, à partir d'aujourd'hui, ici et maintenant, déclare une guerre inconditionnelle à la pauvreté en Amérique »[82]. En avril de la même année, il promulgua l’Economic Opportunity Act of 1964 qui créait le Bureau des opportunités économiques (OEO). Le rôle de cette agence était de superviser le travail des agences locales communautaires qui venaient en aide aux personnes vivant dans la pauvreté[83]. La loi donnait également naissance à un programme de formation professionnelle, le Job Corps, et à AmeriCorps VISTA, une variante fédérale des Corps de la Paix[84]. À travers ce texte, Johnson était convaincu que le gouvernement serait en mesure de mieux aider les pauvres en leur offrant des opportunités économiques[85]. Johnson sut obtenir un soutien suffisant de la part des démocrates conservateurs pour faire adopter le projet de loi, qu'il ratifia le [86]. Sous la direction de Sargent Shriver, l'OEO mit en œuvre des programmes comme Head Start ou le Neighborhood Legal Services[87]. Johnson persuada également le Congrès d'adopter le Food Stamp Act of 1964 qui rendait permanents les programmes pilotes de bons alimentaires initiés par le président Kennedy en 1961[88].

En , Johnson signa le Housing and Urban Development Act of 1965. Cette loi, qu'il qualifia de « plus importante rupture » en matière de politique fédérale du logement depuis les années 1920, accrut considérablement le financement des programmes fédéraux existants consacrés au logement et ajouta de nouveaux programmes de subvention au loyer pour les personnes âgées et les handicapés. À cet ensemble s'ajoutaient des subventions pour la réhabilitation de logements aux propriétaires pauvres, des dispositions permettant aux anciens combattants de payer un acompte très bas pour l'obtention de crédits, l'autorisation pour les familles éligibles au logement social d'être placées dans des logements privés vides (des subventions étant accordées aux propriétaires) ainsi que des subventions similaires aux localités pour la construction d'égouts, d'un réseau de distribution d'eau, de centres communautaires dans les zones à faible revenu et pour l'embellissement urbain. Quatre semaines plus tard, le , Johnson promulgua la loi donnant naissance au Département du Logement et du Développement urbain des États-Unis[89] - [90].

Johnson franchit une nouvelle étape dans la guerre contre la pauvreté lorsqu'il présenta au Congrès, en , le « programme des villes de démonstration ». Pour être admissible, une ville devait montrer sa détermination à « stopper la dégradation et la décadence et faire un effort considérable pour le développement de la ville toute entière ». Johnson demanda un investissement de 400 millions de dollars par an, pour un total de 2,4 milliards de dollars. À la fin de l'année 1966, le Congrès adopta une version du programme au coût nettement moindre (900 millions de dollars) que Johnson baptisa plus tard le « programme des villes modèles ». La loi n'eut cependant que peu d'effet, et 22 ans plus tard, le New York Times écrivit que le programme s'était globalement soldé par un échec[91]. Néanmoins, l'une des conséquences de la « guerre contre la pauvreté » menée par Johnson, qui eut la chance de bénéficier d'une économie forte, fut de faire chuter le taux de pauvreté du pays de 20 % en 1964 à 12 % en 1974[92].

Éducation

Johnson, qui avait lui-même échappé à la misère en allant à l'école publique au Texas, était intimement convaincu que l'éducation était un remède contre l'ignorance et la pauvreté[93]. Dans les années 1960, le budget consacré à l'éducation rencontrait des difficultés liées à l'arrivée de la nouvelle génération des baby boomers, mais le Congrès refusa à plusieurs reprises d'augmenter le financement fédéral alloué aux écoles publiques[94].

Johnson fit de l'éducation la priorité absolue de son programme de la Grande société et mit l'accent sur l'aide aux enfants pauvres. Les élections législatives de 1964 ayant vu la victoire d'un grand nombre d'hommes politiques progressistes, Johnson présenta au Congrès un projet de loi sur l'éducation élémentaire et secondaire (ESEA). Ce texte prévoyait de multiplier par deux les dépenses fédérales en matière d'éducation, qui passeraient ainsi de 4 à 8 milliards de dollars[95]. Le projet de loi fut voté à la Chambre des représentants par 263 voix contre 153 le avant d'être adopté au Sénat par 73 voix contre 8, sans avoir eu recours à l'arbitrage du comité de conférence[96]. Dans la pratique, l'ESEA mettait en place une aide pour tous les arrondissements scolaires publics ; les secteurs accueillant de grandes proportions d'étudiants issus de familles pauvres recevaient davantage d'argent[97]. La part du gouvernement fédéral dans les dépenses relatives à l'éducation passa ainsi de 3 % en 1958 à 10 % en 1965, et continua de croître dans les années suivantes[98]. La loi contribua également à accélérer le processus de déségrégation puisque la part des élèves afro-américains fréquentant des écoles intégrées atteignit 32 % en 1968 contre seulement 2 % en 1964[13].

Le second projet de Johnson en faveur de l'éducation fut la loi sur l'enseignement supérieur de 1965, qui créait une aide financière pour les étudiants à faible revenu, notamment des bourses, des contrats en alternance et des prêts du gouvernement. Le taux d'obtention de diplômes en études supérieures explosa littéralement après le passage de la loi : en effet, le nombre de diplômes universitaires tripla entre 1964 et 2013[99]. En outre, Johnson ratifia en 1965 un troisième projet de loi qui donnait naissance au programme Head Start[100].

Immigration

L'immigration n'était pas la préoccupation première de Johnson, mais les démocrates du Congrès, sous l'égide d'Emanuel Celler, obtinrent le passage de la loi de 1965 sur l'immigration et la nationalité. Cette dernière mettait fin à la formule des origines nationales avalisée sous forme de loi par l'Immigration Act de 1924, qui avait imposé des restrictions très fortes à l'émigration des pays situés en dehors de l'hémisphère ouest. Les rédacteurs de la loi s'attendaient à ce que celle-ci provoque une hausse de l'immigration en provenance des pays d'Europe du Sud et de l'Est ainsi que, dans une moindre mesure, de l'Asie et de l'Afrique. La loi n'augmentait pas beaucoup le nombre d'immigrants autorisés à entrer sur le territoire américain chaque année (environ 300 000) mais contenait une disposition autorisant le regroupement familial, ce qui permit à certains immigrants d'être accueillis aux États-Unis quel que soit le nombre total de nouveaux arrivants. L'ouverture au regroupement familial fut en grande partie responsable de l'augmentation des flux migratoires bien au-delà des effectifs attendus. En outre, l'immigration n'était plus à caractère européen mais provenait essentiellement du Mexique, des Philippines, de la Corée, de Cuba, de Taïwan, de l'Inde et de la République dominicaine, qui représentaient en 1976 plus de la moitié de l'immigration légale vers les États-Unis[101]. Le pourcentage d'individus nés à l'étranger aux États-Unis passa de 5 % en 1965 à 14 % en 2016[102]. Johnson ratifia également la loi d'ajustement cubain qui permettait aux réfugiés cubains d'accéder plus facilement au statut de résident permanent et à la citoyenneté[103].

Réforme de la santé

En 1945, le président de l'époque Harry S. Truman, dont les idées influençaient fortement celles de Johnson, avait proposé d'instaurer un système national d'assurance maladie[104]. Depuis 1957, certains démocrates plaidaient pour une prise en charge par le gouvernement des frais de visite à l'hôpital pour les personnes âgées, qui avaient vu leurs dépenses de santé augmenter avec l'avènement de nouveaux produits tels que les antibiotiques. Cependant, l'Association médicale américaine (AMA) et les partisans d'une politique fiscale conservatrice s'opposaient à toute ingérence fédérale en matière d'assurance maladie[105]. En 1965, la moitié des Américains de plus de 65 ans n'avaient pas d'assurance santé[106]. Johnson soutint l'adoption de la loi King-Anderson qui établissait une couverture maladie pour les personnes âgées sous la gestion de l'administration de la sécurité sociale et financée par l'impôt sur les salaires[107]. Willbur Mills, le président du comité des voies et moyens de la Chambre des représentants, s'était longtemps opposé à une telle réforme, mais beaucoup d'hommes politiques proches de l'AMA avaient été défaits à l'élection de 1964 ce qui montrait que la population était favorable à une politique de santé publique[108].

Mills suggéra que Medicare fût organisé comme un gâteau en trois tranches, avec un aspect portant sur la sécurité sociale, l'autre sur un programme d'assurance à la demande permettant des visites à domicile du médecin et enfin le dernier sur un programme d'aide médicale pour les pauvres, baptisé Medicaid[109]. Le projet de loi fut adopté à la Chambre par 313 voix contre 115 et une version plus libérale de la loi fut approuvée par le Sénat le . À l'issue d'une réunion de comité, les deux chambres du Congrès adoptèrent des versions similaires de la loi et cette dernière fut ratifiée par Johnson le [110]. La cérémonie de ratification eut lieu dans la bibliothèque présidentielle Harry S. Truman à Independence, dans le Missouri, et Johnson remit à l'ancien président Truman et à sa femme Bess les deux premières cartes Medicare[111]. En 1976, Medicare et Medicaid couvraient un cinquième de la population, mais beaucoup d'Américains n'avaient toujours pas d'assurance médicale[112].

Environnement

En 1962, la biologiste Rachel Carson publia Printemps silencieux, un livre qui entraîna une nouvelle prise de conscience des enjeux environnementaux et des problèmes de santé publique causés par la pollution[113]. Johnson avait conservé dans son cabinet le secrétaire à l'Intérieur de Kennedy, Stewart Lee Udall, très impliqué dans les questions environnementales, et ratifia plusieurs projets de loi liés à la protection de la nature[114]. Il promulgua ainsi le Clean Air Act of 1963 proposé par Kennedy, qui instaurait des normes d'émission pour les émetteurs fixes de polluants atmosphériques et qui orientait des fonds fédéraux vers la recherche sur la qualité de l'air[115]. En 1965, la loi fut amendée par le Motor Vehicle Air Pollution Control Act qui obligeait le gouvernement fédéral à établir des standards nationaux pour contrôler la pollution des véhicules à moteur nouvellement introduits sur le marché[116]. Deux ans plus tard, Johnson, aidé par le sénateur Edmund Muskie, fit adopter le Air Quality Act of 1967 qui augmentait les subventions fédérales pour les programmes antipollution mis en place par les États et les collectivités locales[117].

En , Johnson avait également signé une loi qui donnait naissance au Land and Water Conservation Fund, visant à faciliter l'achat de terres pour les parcs fédéraux et les parcs d'État. Le même mois, il promulgua le Wilderness Act qui créait un système de gestion national des zones de nature sauvage[118]. En 1965, la Première dame Lady Bird Johnson fit campagne pour l'adoption de la loi sur l'embellissement des routes (Highway Embellification Act), tandis que le sénateur Muskie parvint à faire voter une loi sur la qualité de l'eau. Les conservateurs supprimèrent néanmoins une disposition de la loi qui donnait au gouvernement fédéral le pouvoir d'établir des normes en matière d'eau potable[119].

Transports

Au milieu des années 1960, divers militants du droit des consommateurs et des experts en sécurité commencèrent à expliquer au Congrès et à la population américaine qu'il fallait rendre les routes moins dangereuses et les véhicules plus sûrs. Selon eux, le gouvernement fédéral, et plus encore les constructeurs automobiles, avec leur technologie et leur savoir-faire, étaient en mesure d'apporter une solution à ce problème. La publication en 1965 du livre Unsafe At Any Speed de Ralph Nader accéléra la prise de conscience, et au début de l'année suivante, le Congrès tint une série d'auditions très médiatisées sur la sécurité routière. Deux projets de loi furent approuvés (le National Traffic and Motor Vehicle Safety Act et le Highway Safety Act) et ratifiés par le président le , rendant désormais le gouvernement fédéral responsable de l'établissement et de l'application des normes en matière de sécurité routière et automobile. La première loi permit d'établir des normes fédérales en matière de sécurité des véhicules à moteur, imposa le port de la ceinture de sécurité pour tous les passagers, introduisit des volants capables de résister aux chocs ainsi que des réservoirs de carburant plus solides, un système de verrouillage des portes, des rétroviseurs, des dégivreurs de pare-brise, des diodes lumineuses sur les côtés, à l'avant et à l'arrière de la voiture, enfin un « rembourrage et un adoucissement des surfaces intérieures et des parties protubérantes »[120]. La seconde loi demandait quant à elle à chaque État de mettre en place un programme encourageant la formation des conducteurs et renforçait les contrôles sur les véhicules[121].

En , Johnson soumit à l'approbation du Congrès la création d'un département ayant rang au cabinet qui superviserait la politique fédérale sur les transports, coordonnerait la résolution des problèmes posés par ce secteur et impulserait le développement des transports à l'échelle nationale[122]. Ce nouveau département des Transports opérerait une fusion entre le Bureau des transports du département du Commerce, le Bureau des routes publiques, l'Agence fédérale de l'aviation, la garde côtière, l'administration maritime, le Conseil de l'aéronautique civile et la commission du commerce inter-États. Le projet de loi fut adopté par le Sénat après des discussions au sujet de la navigation puis par la Chambre des représentants, avec là encore des débats autour des intérêts maritimes. La loi donnant naissance au département des Transports des États-Unis fut ratifiée par Johnson le [123]. À la suite de son entrée en vigueur, 31 agences qui étaient jusque là dispersées furent rattachées au ministère des Transports, donnant lieu à la plus grande réorganisation du gouvernement fédéral depuis la loi sur la sécurité nationale de 1947[122].

Mouvement d'opposition à la guerre du Viêt Nam

À la fin de l'année 1964, l'opinion publique américaine était dans son ensemble favorable au renforcement de l'engagement militaire des États-Unis au Sud-Viêt Nam, 48 % des sondés plaidant pour une implication plus forte dans cette région contre seulement 14 % souhaitant un accord de paix et le retrait des troupes américaines[124]. En dépit de cette situation, un petit mouvement pacifiste commença à prendre forme dans divers campus universitaires à travers le pays, dans un contexte de militantisme étudiant sans précédent[125]. De nombreux militants opposés à la guerre s'identifiaient à la Nouvelle gauche, un vaste mouvement politique qui rejetait à la fois le libéralisme traditionnel et le marxisme[126]. Assez rapidement, Johnson se retrouva pris en étau entre ceux qui prônaient des mesures militaires plus fortes (les « faucons ») et les partisans de la négociation et du désengagement (les « colombes »). Les sondages montraient qu'au début de l'année 1965, 40 à 50 % de la population étaient plutôt favorables à une intensification des opérations militaires alors que 10 à 25 % souhaitaient un règlement pacifique du conflit[125]. Johnson, qui s'intéressait de près aux sondages d'opinion[127], se vit dire par ses conseillers que « les faucons et les colombes [sont frustrés par cette guerre] et en rejettent la faute sur vous »[125].

Même si d'autres groupes ou individus se mirent à critiquer la guerre du Viêt Nam pour diverses raisons, les étudiants furent la composante la plus active du mouvement d'opposition au conflit. Les Students for a Democratic Society, une association estudiantine de la Nouvelle gauche opposée à la politique étrangère de Johnson, virent leurs effectifs tripler au cours de l'année 1965[128]. Toutefois, en dépit des contestations émanant des campus, la guerre resta globalement populaire tout au long des années 1965 et 1966[129]. En , à la suite de la publication dans le magazine Ramparts d'un reportage photo de William F. Pepper, consacré aux blessures infligées aux enfants vietnamiens par les bombardements américains, Martin Luther King s'exprima pour la première fois contre la guerre[130]. Le suivant, Benjamin Spock, militant au sein des mouvements de King et de la Nouvelle gauche, organisa une marche contre la guerre du Viêt Nam à New York, au cours de laquelle 400 000 personnes, parties de Central Park, défilèrent jusqu'au quartier général des Nations unies[131]. Deux mois plus tard, le , alors que le président faisait une allocution lors d'une collecte de fonds pour le Parti démocrate au Century Plaza Hotel de Los Angeles, la police dispersa environ 10 000 manifestants pacifiques qui s'étaient rassemblés devant l'hôtel pour exprimer leur opposition à la guerre[132].

Un sondage Gallup réalisé en montrait que 52 % de la population désapprouvait la gestion du conflit vietnamien par Johnson[133]. Alors que la cote de popularité du président avait dépassé la barre des 70 % au milieu de l'année 1965, deux ans plus tard, 66 % des personnes interrogées disaient avoir perdu confiance dans la capacité du président à gouverner[134]. Après l'incident du Century Plaza Hotel, les apparitions publiques de Johnson se firent de plus en plus rares, le plus souvent dans des endroits sécurisés comme des bases militaires[135]. Persuadé que le mouvement d'opposition à la guerre était infiltré par des communistes, Johnson donna son feu vert à l'opération CHAOS, un projet d'espionnage interne confié à la CIA et mené en dehors de toute procédure légale, mais cette dernière ne déboucha sur aucun élément probant[136].

Émeutes urbaines

Les États-Unis connurent une série de troubles intérieurs — les « longs et chauds étés » — sous la présidence de Johnson[137]. Les violences à caractère racial, loin d'être circonscrites aux États du Sud, concernaient également ceux du Nord, du Midwest et de l'Ouest dont les grands centres urbains étaient peuplés d'importantes communautés noires aux conditions de vie souvent précaires[138]. Les premières émeutes de ce genre éclatèrent à Harlem et New York en 1964[137], suivies par une autre émeute dans le quartier de Watts à Los Angeles, en , qui fut réprimée par la garde nationale locale au prix de 34 morts, plus de 1 000 blessés et 4 000 interpellations[139]. Ces événements suscitèrent des accusations de brutalité de la police à l'encontre des minorités raciales[137].

En 1966, une émeute se produisit à Hough, une communauté de Cleveland à prédominance afro-américaine. L'année suivante, 159 émeutes furent recensés à travers le pays dans ce qui fut baptisé le « long et chaud été 1967 ». À Newark, dans le New Jersey, les violences durèrent six jours et se soldèrent par 26 morts, 1 500 blessés et le centre-ville réduit en cendres. À Détroit, le gouverneur George W. Romney déploya 7 400 soldats de la garde nationale pour mettre fin aux incendies criminels, aux pillages et aux attaques contre des entreprises ou contre les forces de police. Devant la gravité de la situation, Johnson fut contraint d'envoyer des unités de l'armée fédérale équipées de tanks et de mitrailleuses. Lorsque les troubles cessèrent trois jours plus tard, le bilan était extrêmement lourd : 43 morts, 2 250 blessés, 4 000 arrestations et des dégâts matériels évalués à plusieurs centaines de millions de dollars[140]. Selon l'historien André Kaspi, le bilan humain total des violences raciales entre 1965 et 1968 fut d'au moins 225 morts et 4 000 blessés[139]. Même si des Blancs avaient pris part aux émeutes, ces dernières furent essentiellement le fait des Afro-Américains qui dénonçaient la discrimination en matière de logement, d'emploi et d'éducation[141].

À la suite des événements survenus à Newark et à Détroit, le président Johnson constitua la commission Kerner, composée de onze membres, afin d'enquêter sur les origines des émeutes et de proposer des solutions susceptibles d'empêcher ce type d'incident de se reproduire à l'avenir. Les conclusions du rapport de la commission, rendu en 1968, contenaient la phrase suivante : « notre nation se dirige vers une société à deux faces, l'une blanche, l'autre noire — séparées et inégales ». La commission prévenait qu'à moins de changements majeurs un « système d'apartheid » s'instaurerait dans les grandes villes américaines. Elle reprochait également aux citoyens blancs de la classe moyenne de négliger complètement les Afro-Américains et suggérait des mesures pour lutter contre la ségrégation raciale et la pauvreté[142]. Johnson, très préoccupé par la situation au Viêt Nam, était parfaitement conscient des contraintes budgétaires et il ne consacra que peu d'attention au rapport[140].

Un mois après la publication des travaux de la commission Kerner, l'assassinat de Martin Luther King le engendra une nouvelle vague de protestations dans plus de 130 villes à travers le pays[143]. Quelques jours plus tard, discutant des événements avec son attaché de presse George Christian, Johnson déclara : « à quoi vous attendiez-vous ? Je ne sais pas pourquoi nous sommes si surpris. Quand vous posez votre pied sur le cou d'un homme et que vous le maintenez dans cette position pendant trois cents ans, puis que vous le lâchez, que va-t-il faire ? Il va vous envoyer au tapis »[144]. Le Congrès avait adopté dans l'intervalle l’Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 qui augmentait les financements alloués aux forces de l'ordre et autorisait les écoutes téléphoniques sous certaines conditions. Johnson envisageait initialement de mettre son veto à la loi mais la popularité dont semblait bénéficier le texte le convainquit de le ratifier[145].

Initiatives culturelles

Johnson accrut le champ d'action du gouvernement fédéral dans le domaine des arts, des sciences humaines et de l'audiovisuel. Son administration créa le Fonds national pour les sciences humaines et le Fonds national pour les arts afin de soutenir les lettres et les artistes, comme jadis la Work Projects Administration à l'époque du New Deal[146] - [147]. En 1967, Johnson ratifia la loi sur l'audiovisuel public afin de stimuler le développement des programmes éducatifs à la télévision. Le gouvernement avait acquis dans les années 1950 des programmes radiophoniques à des fins éducatives et la Commission fédérale des communications, sous l'autorité du président Kennedy, avait octroyé pour la première fois des subventions gouvernementales à des chaînes de télévision. Johnson souhaitait créer une télévision publique dynamique qui mettrait l'accent sur la diversité locale et les programmes éducatifs. Cette loi, fondée sur les recommandations de la commission Carnegie sur la télévision éducative, donna naissance à un maillage de chaînes de télévision publique décentralisé[148].

Programme spatial

Sous la présidence de Johnson, la NASA mit en œuvre le programme spatial habité Gemini, développa la fusée Saturn V et se prépara à effectuer les premiers vols habités du programme Apollo. Le , la nation fut stupéfaite en apprenant que les membres d'équipage d'Apollo 1, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee, avaient péri dans l'incendie du module de commande de leur vaisseau lors d'une répétition au sol sur la rampe de lancement. Cet accident mit un coup d'arrêt au programme. À la demande du directeur de la NASA James E. Webb, Johnson autorisa l'agence spatiale américaine à conduire sa propre enquête, dont elle devait se tenir responsable devant le Congrès et le président. L'agence mit rapidement sur pied une commission d'enquête pour déterminer les causes de l'incendie ; en parallèle, le Congrès tint des audiences destinées à suivre les travaux de la commission[149]. En dépit de ces événements, Johnson continua de faire confiance à la NASA[150].

Législation sur les armes à feu

À la suite des assassinats de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy et Martin Luther King, Johnson signa deux lois importantes sur le contrôle des armes à feu. La volonté du président d'adopter une législation plus ferme à l'encontre des ventes d'armes était aussi motivée par des tueries de masse comme celle perpétrée par Charles Whitman[151]. Le , Johnson promulgua le Gun Control Act of 1968, l'une des lois fédérales les plus ambitieuses et les plus contraignantes vis-à-vis du contrôle des armes à feu dans l'histoire des États-Unis. Cette loi interdisait aux criminels condamnés, aux consommateurs de drogue et aux malades mentaux d'acheter des armes de poing et imposait des normes strictes en matière de registres et d'octroi de licences de tir[152]. Johnson souhaitait également obliger les propriétaires d'armes à feu à être titulaires d'une licence et répertorier l'ensemble des armes à feu en circulation, mais il ne put convaincre le Congrès d'agir en ce sens[153].

Prévention contre le tabac

En , le chirurgien général des États-Unis Luther Terry publia un rapport détaillé sur le tabagisme et le cancer du poumon. Terry déclara plus tard que ce rapport « fit l'effet d'une bombe dans le pays » et qu'il « fut publié en première page des journaux et en annonce principale dans toutes les chaînes de radio et de télévision des États-Unis ainsi que dans de nombreux autres pays ». Le rapport de Terry incita le Congrès à adopter en une loi sur l'étiquetage et la publicité des cigarettes, qui obligeait les fabricants à placer sur les paquets de cigarettes une mise en garde indiquant : « attention : le tabagisme peut être dangereux pour votre santé »[154] - [155].

Politique étrangère

Guerre froide

Johnson entra en fonction en pleine guerre froide, à un moment où les relations entre les États-Unis et ses alliés d'une part, et l'Union soviétique et ses alliés d'autre part, étaient très tendues. Johnson n'avait pas l'enthousiasme de Kennedy pour la politique étrangère et les réformes qu'il souhaitait conduire en matière de politique intérieure passaient avant son implication dans les relations internationales[156]. Bien que favorable au principe de l'endiguement, Johnson prôna une politique de coexistence pacifique avec l'URSS qui constitua un préalable à la période de détente initiée dans les années 1970[157] - [158]. L'URSS chercha également à entretenir des rapports moins conflictuels avec les États-Unis du milieu à la fin des années 1960, une attitude motivée en partie par la rupture sino-soviétique. Johnson tenta d'apaiser les tensions avec la Chine en assouplissant les restrictions sur le commerce, mais le déclenchement de la révolution culturelle chinoise mit fin aux espoirs d'un rapprochement plus étroit entre les deux pays[159].

Johnson entendait par-dessus tout éviter une guerre nucléaire et il chercha dans ce but à réduire les tensions en Europe[160]. L'administration Johnson poursuivit les négociations sur le contrôle des armements avec l'Union soviétique avec la signature du traité de l'espace et jeta les bases des futures négociations sur la limitation des armements stratégiques[157]. Johnson eut une entrevue amicale avec le chef du gouvernement soviétique Alexis Kossyguine à Glassboro en 1967, et en , les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS ratifièrent le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires dans lequel chacun des signataires s'engageait à ne pas aider au développement ou à l'acquisition de l'arme nucléaire par d'autres pays. L'organisation d'une conférence sur le désarmement nucléaire entre les deux « Grands » fut toutefois compromise par la répression brutale du printemps de Prague par les forces soviétiques en [161].

Contexte et résolution du golfe du Tonkin

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les révolutionnaires vietnamiens menés par le communiste Hô Chi Minh entrèrent en lutte contre la France afin d'obtenir l'indépendance de leur pays. En 1954, les accords de Genève consacrèrent la disparition de l'Indochine française et donnèrent naissance au royaume du Laos, au royaume du Cambodge, au Sud-Viêt Nam et au Nord-Viêt Nam, ce dernier étant contrôlé par les communistes du Việt Minh. La guerre du Viêt Nam éclata en 1955 lorsque les troupes nord-vietnamiennes, soutenues par l'URSS, la Chine et les autres gouvernements communistes, voulurent réunifier le Viêt Nam en s'emparant du Sud-Viêt Nam. Sous l'autorité du président Dwight D. Eisenhower, qui souhaitait empêcher l'expansion du communisme en Asie du Sud-Est, les États-Unis remplacèrent la France comme principal protecteur du Sud-Viêt Nam[162]. Des conseillers militaires américains furent dépêchés sur place par Eisenhower puis par Kennedy[163], si bien qu'au moment où Johnson arriva au pouvoir, 16 263 militaires américains étaient présents au Sud-Viêt Nam, la plupart occupant des postes de non-combat[164]. Malgré ses doutes personnels, Johnson augmenta massivement l'implication des États-Unis dans le conflit[165] et le , au lendemain des funérailles de Kennedy, il signa le NSAM (National Security Action Memoranda) 276 annulant le NSAM 263 que Kennedy avait signé en et qui prévoyait le retrait de 1 000 soldats américains du Viêt Nam avant la fin de l'année[166]. Il craignait en effet que la chute du Sud-Viêt Nam ne porte atteinte à la crédibilité des démocrates sur les questions de sécurité nationale[167] - [168] et il avait également l'intention de poursuivre ce qu'il considérait comme la politique de Kennedy dans cette région[169]. Enfin, tout comme l'écrasante majorité des hommes politiques américains du milieu des années 1960, il était déterminé à empêcher la propagation du communisme[170].

En , la rumeur circula dans l'armée américaine que deux destroyers de l’US Navy avaient été attaqués à la torpille par les Nord-Vietnamiens à 64 km au large des côtes du Viêt Nam, dans le golfe du Tonkin. Cependant, les informations communiquées par la marine et les divers rapports menés sur l'attaque étaient contradictoires. Bien que Johnson voulait à tout prix éviter d'aborder le sujet du Viêt Nam dans le cadre de la campagne présidentielle de 1964, il se sentit obligé de répondre à cette prétendue agression et il demanda et obtint du Congrès la résolution du golfe du Tonkin le . Johnson, déterminé à renforcer son image sur le terrain de la politique étrangère, souhaitait ainsi se prémunir des critiques dont Truman avait fait l'objet pendant la guerre de Corée lorsqu'il était intervenu militairement sans l'accord préalable du Congrès. Cette riposte à la prétendue agression vietnamienne était en outre un moyen commode de répondre aux accusations de faiblesse lancées contre le président par les partisans du candidat républicain Barry Goldwater. À travers cette résolution, le Congrès donna son accord à l'utilisation de la force militaire afin de repousser de futures attaques et d'aider les pays membres de l'OTASE en cas de besoin. Au cours de la campagne, Johnson réaffirma que le principal objectif des États-Unis restait la préservation de l'indépendance du Sud-Viêt Nam via un appui matériel et la présence de conseillers militaires, et qu'une doctrine offensive des troupes déployées dans la zone n'était pas à l'ordre du jour[171]. À la fin de l'année 1964, 23 000 soldats américains étaient présents au Sud-Viêt Nam[172].

1965-1966

Après lecture d'un rapport de Bundy qui recommandait une intervention immédiate des États-Unis pour éviter la défaite, Johnson ordonna en une intense campagne de bombardement sur le Nord-Viêt Nam. Cette opération connue sous le nom de « Rolling Thunder », dont la durée initiale ne devait pas excéder huit semaines[173], se poursuivit jusqu'en 1968, période durant laquelle les États-Unis larguèrent 864 000 tonnes de bombes sur les positions nord-vietnamiennes[174]. Johnson ne voulait pas avoir affaire à l'opinion publique et les instructions qu'il fit parvenir en ce sens à son administration étaient très claires : aucune information ne devait circuler sur l'accroissement de l'effort de guerre américain. Le président pensait en effet qu'il serait plus à même d'inverser le cours de sa politique au Viêt Nam en limitant la diffusion de certaines informations auprès du public et même vis-à-vis du Congrès[173]. Au mois de mars, Bundy commença à se montrer partisan de l'emploi des forces terrestres, soutenant que les opérations aériennes menées par les États-Unis ne suffiraient pas à arrêter l'offensive de Hanoï contre le Sud. Johnson approuva une augmentation des effectifs militaires stationnés au Viêt Nam et surtout un passage vers des missions d'ordre défensif à des missions d'ordre offensif. Il continua toutefois d'insister sur le fait que ces modifications ne devaient pas être présentés comme un changement dans la politique américaine au Viêt Nam. Plusieurs membres de l'administration, y compris McNamara, les généraux William Westmoreland et Earle Wheeler, William Bundy et l'ambassadeur Maxwell Taylor, se montrèrent également favorables à une augmentation des effectifs et le nombre de militaires américains déployés au Viêt Nam fut porté à 82 000 à la mi-[175].

L'ambassadeur Taylor ayant révélé l'inefficacité des bombardements contre le Nord-Viêt Nam[176], le général Westmoreland conseilla au président de porter l'effectif des troupes terrestres à 175 000 hommes. Après consultation de ses principaux assistants, Johnson, par souci de discrétion, annonça lors d'une conférence de presse une augmentation des forces sur place à 125 000 hommes, déclarant par ailleurs que des troupes supplémentaires pourraient être envoyées en renfort sur demande. Afin d'atténuer l'impact de cette information, Johnson annonça en même temps la nomination d'Abe Fortas à la Cour suprême et celle de John Chancellor comme directeur de La Voix de l'Amérique. Johnson se décrivit lui-même à cette époque comme tiraillé entre deux options désagréables : envoyer des Américains mourir au Viêt Nam ou céder face aux communistes. L'envoi de troupes supplémentaires risquait de le faire passer pour un interventionniste mais il pensait qu'un manque de réaction lui serait aussi vivement reproché[177], et en , plus de 200 000 soldats se trouvaient déployés au Viêt Nam[178]. La plupart de ces soldats avaient été enrôlés à la fin de leur lycée et un nombre disproportionné d'entre eux étaient issus de familles pauvres (les étudiants à l'université pouvaient quant à eux obtenir un report de leur convocation à l'armée)[179].

À partir de 1966, Johnson consacra de plus en plus de temps à la gestion du conflit, au détriment des réformes sociales[180]. Au début de l'année, Robert Kennedy critiqua sévèrement les bombardements ordonnés par Johnson, estimant que les États-Unis étaient en train de se diriger « sur une route à partir de laquelle il n'y a pas de point de retour, une route qui mène à la catastrophe pour l'humanité toute entière »[181]. Peu de temps après, le comité des affaires étrangères du Sénat, présidé par le sénateur J. William Fulbright, réalisa des audiences télévisées qui examinaient la politique américaine au Viêt Nam[182]. L'impatience des parlementaires à l'encontre du président et les doutes exprimés sur sa stratégie militaire continuaient de croître à Capitol Hill. En juin, Richard Russell, président du comité des forces armées du Sénat, dans une phrase qui reflétait l'état d'esprit du pays, déclara à propos de la guerre qu'il était temps « de s'en sortir ou d'en sortir tout court »[183].

À l'automne 1966, de nombreuses sources concordantes rapportèrent que des progrès avaient été faits contre la logistique et les infrastructures nord-vietnamiennes, et Johnson fut pressé de toute part d'entamer des négociations de paix avec Hanoï. Le fossé avec le régime du Nord-Viêt Nam était toutefois trop grand, chacun des deux belligérants demandant un arrêt des bombardements et un retrait unilatéral des forces armées. Averell Harriman fut nommé « ambassadeur de la paix » auprès du président pour promouvoir les négociations. Westmoreland et McNamara recommandèrent un programme concerté en matière de pacification et Johnson plaça formellement cette responsabilité sous contrôle militaire en octobre[184]. De son côté, Johnson devenait de plus en plus soucieux de justifier les pertes militaires et, en dépit de l'impopularité de la cause, expliqua qu'il était nécessaire d'obtenir une victoire décisive dans les plus brefs délais[185]. Néanmoins, il devint clair à la fin de l'année que les négociations de paix, tout comme les opérations aériennes, étaient inefficaces. En 1967, Johnson accepta à la demande de McNamara d'envoyer 70 000 soldats supplémentaires par rapport aux 400 000 déjà engagés. Il ordonna également d'intensifier les bombardements aériens, cette fois-ci sur le conseil de la CIA[186]. Cette dernière directive fut appliquée alors que des discussions secrètes étaient en cours à Saïgon, Hanoï et Varsovie. Les bombardements mirent fin à ces pourparlers mais les intentions nord-vietnamiennes n'étaient de toute façon pas considérées comme sincères par leurs interlocuteurs américains[187].

1967-1969

En , lors d’un discours au Sénat, Robert Kennedy réaffirma publiquement son opposition à la guerre. Selon l’historien Robert Dallek, cette voix discordante et la probable candidature de Kennedy à l’élection présidentielle de 1968 empêchèrent Johnson, empêtré dans le bourbier vietnamien, de donner un caractère plus réaliste à sa politique au Viêt Nam[188]. Au mois de mai, McNamara proposa à Johnson une voie de sortie, où l’administration américaine expliquerait que ses objectifs politiques, c’est-à-dire l’autodétermination de la république du Viêt Nam, étaient en train de se concrétiser et que les élections qui devaient s’y tenir au mois de septembre permettraient la formation d’un gouvernement de coalition. Les États-Unis pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que le Sud-Viêt Nam assume la responsabilité du résultat des élections, mais Johnson était rendu réticent par des rapports optimistes quoique d’une fiabilité discutable qui donnaient tort aux évaluations négatives sur le conflit et laissaient entrevoir une amélioration de la situation. La CIA signalait par ailleurs des pénuries alimentaires importantes à Hanoï, l’instabilité du réseau électrique et la baisse des effectifs militaires déployés sur la zone de conflit[189].

Vers le milieu de l’année 1967, près de 70 000 Américains avaient été tués ou blessés au Viêt Nam et la guerre était fréquemment décrite dans les médias et ailleurs comme étant dans une « impasse »[190]. En juillet, Johnson demanda à McNamara, Wheeler et d’autres fonctionnaires de rencontrer Westmoreland afin de parvenir à un accord sur la conduite ultérieure des opérations. Westmoreland sollicita à nouveau 80 000 à 200 000 soldats supplémentaires en plus des 470 000 déjà présents au Viêt Nam[191]. Johnson accepta d’envoyer 55 000 soldats en renfort ce qui porta le total des forces américaines sur place à 525 000 hommes[192]. Au mois d’août, Johnson, soutenu par les chefs d’état-major interarmées, décida d’intensifier les bombardements aériens, les seules cibles exemptées étant Hanoï, Haïphong et une zone tampon avec la Chine. Plus tard dans le mois, McNamara confia à un sous-comité du Sénat qu’une intensification des opérations aériennes n’amènerait pas pour autant Hanoï à la table des négociations. Les membres du comité d’état-major interarmées furent stupéfaits et menacèrent de démissionner massivement. A la suite de cet incident, McNamara fut convoqué à la Maison-Blanche et fut vertement réprimandé par le président pendant trois heures ; cependant, Johnson avait reçu des rapports de la CIA qui confirmaient au moins en partie l’analyse de son secrétaire à la Défense. Dans l’intervalle, une élection organisée au Sud-Viêt Nam avait amené au pouvoir un gouvernement constitutionnel et permettait d'envisager une reprise des négociations à court terme[193].

Confronté à une impasse militaire et à la désapprobation généralisée du conflit, Johnson convoqua un groupe d’experts chevronnés en matière de politique étrangère, officieusement connus sous le nom de « sages », afin d’avoir une vision renouvelée et approfondie de la situation au Viêt Nam. Ce comité réunissait Dean Acheson, le général Omar Bradley, George Ball, McGeorge Bundy, Arthur Dean, Douglas Dillon, Abe Fortas, Averell Harriman, Henry Cabot Lodge, Robert Murphy et Maxwell Taylor[194]. Tous s’opposèrent unanimement à un retrait du Viêt Nam et encouragèrent Johnson à « maintenir le cap »[195]. Peu après, le , lors d’une allocution télévisée, le président affirma au peuple américain : « nous infligeons des pertes bien plus grandes que celles que nous essuyons […] Nous faisons des progrès ». Moins de deux semaines après cette déclaration, Robert McNamara démissionna de son poste de secrétaire à la Défense. Il avait déjà commencé en privé à exprimer régulièrement ses doutes sur la stratégie adoptée par Johnson, ce qui avait mis en colère le président. Son nom vint grossir la liste des principaux assistants de Johnson ayant démissionné au cours du conflit, avec Bill Moyers, McGeorge Bundy et George Ball[181] - [196].

Le , les Viêt-Cong et les Nord-Vietnamiens déclenchèrent l’offensive du Têt contre les cinq plus grandes villes du Viêt Nam. Bien que cette offensive eût échoué militairement, elle se solda par une victoire médiatique et retourna définitivement l’opinion publique américaine contre la guerre. De façon symbolique, le présentateur de CBS News Walter Cronkite, élu « personne la plus digne de confiance » de la nation en février, déclara à l’antenne que le conflit était dans une impasse et que de nouveaux efforts militaires ne serviraient à rien. La réaction de Johnson fut sans appel : « si j’ai perdu Cronkite, j’ai perdu l’Amérique »[197]. La guerre du Viêt Nam était en effet devenu très impopulaire, 26 % de la population américaine approuvant la gestion du conflit par Johnson contre 63 % la désapprouvant. Johnson décida malgré tout d’envoyer un contingent supplémentaire de 22 000 soldats au Viêt Nam, alors même que le comité d’état-major interarmées lui conseillait d’en envoyer dix fois ce nombre[198].

En , Johnson était secrètement désespéré de parvenir à sortir les États-Unis de cette guerre. Clark Clifford, le nouveau secrétaire à la Défense, estima que la guerre ne pouvait plus être gagnée et proposa d’en sortir « en limitant les dégâts »[199]. Johnson ordonna dans un premier temps de limiter les opérations aériennes, ce qui fit que 90 % de la population nord-vietnamienne et 75 % du territoire du Nord-Viêt Nam furent désormais épargnés par les bombardements. Le , après avoir été briefés par des fonctionnaires du département d’État, du Pentagone et de la CIA, les « Sages » se réunirent une fois de plus avec le président[195]. Ils lui déconseillèrent à ce stade toute nouvelle augmentation des effectifs et se montrèrent favorable à la recherche d’une paix négociée par l’administration américaine. D’abord rendu furieux à l’annonce de ces conclusions, Johnson dut cependant rapidement convenir que leur évaluation de la situation était exacte[200].

Le , Johnson annonça vouloir mettre un terme aux bombardements au Nord-Viêt Nam et déclara dans le même temps qu’il ne serait pas candidat à sa réélection[201]. En avril, il parvint à ouvrir les pourparlers de paix et, après de longues discussions sur le choix du site, les deux belligérants s’entendirent pour Paris où les négociations débutèrent en mai. Elles ne débouchèrent sur aucun résultat probant mais des discussions informelles continuèrent de se dérouler à Paris jusqu'au mois de juin, sans plus de succès[202]. En août, Harriman, Vance, Clifford et Bundy conseillèrent au président d’arrêter les bombardements pour inciter Hanoï à s’engager sérieusement dans les négociations de paix, mais Johnson refusa[203]. Au mois d’octobre, alors que les deux partis semblaient être sur le point de parvenir à un accord en vue d’un arrêt des bombardements, Richard Nixon, le candidat républicain à l’élection présidentielle, informa les Sud-Vietnamiens qu’il était prêt à leur proposer des conditions plus avantageuses afin de faire traîner en longueur les négociations[204]. Durant la période de transition présidentielle, l’objectif principal de Johnson au sujet du Viêt Nam était de parvenir à convaincre Saïgon de se joindre aux pourparlers de paix à Paris, ce que les dirigeants sud-vietnamiens ne consentirent à faire qu’après y avoir été vivement encouragés par Nixon. Les débats se réduisirent alors essentiellement à des questions de procédure jusqu’à l’investiture de Nixon à la Maison-Blanche, le [205]. Johnson résuma par la suite sa vision de la guerre du Viêt Nam à la journaliste et historienne Doris Kearns :

« Je savais dès le départ que, quoique je fasse, je serais crucifié. Si je quittais la femme que j'aimais vraiment — la Grande société — pour m'engager dans cette saloperie de guerre à l'autre bout du monde, je perdais tout sur le front intérieur : tous mes programmes, et tous mes espoirs de nourrir les affamés et de loger les sans-abri […] Mais si je me retirais de cette guerre et laissais les communistes s'emparer du Sud-Viêt Nam, j'aurais été considéré comme un lâche et ma nation comme une conciliatrice ; et nous aurions été tous deux dans l'impossibilité d'accomplir quoi que ce soit pour qui que ce soit, où que ce soit dans le monde[206]. »

Moyen-Orient

_on_8_June_1967_(USN_1123118).jpg.webp)