Peuplement de l'Océanie

L'Océanie est un ensemble géographique dont les frontières sont discutées, mais qui regroupe généralement l'Australie, la Nouvelle-Guinée, la Mélanésie, la Micronésie et la Polynésie[Note 1].

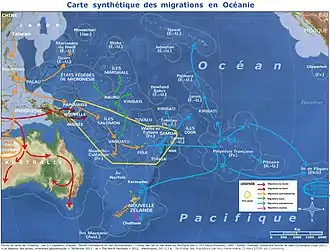

Le peuplement préhistorique de l'Océanie s'est fait à travers deux grands mouvements d'expansion. Le premier s'est produit il y a 50 à 70 000 ans, et a amené des Homo sapiens chasseurs-cueilleurs venus d'Asie continentale à peupler l'Insulinde, puis l'Océanie proche, c'est-à-dire la Nouvelle-Guinée, l'Australie, et certaines îles de la Mélanésie.

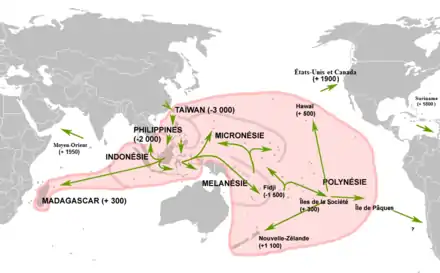

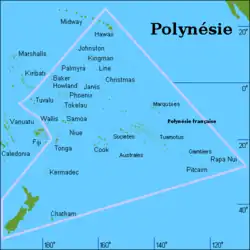

La seconde vague est plus récente et débute il y a environ 6 000 ans. Elle amène des agriculteurs et navigateurs venus de Taïwan et parlant des langues austronésiennes à peupler l'Insulinde, c'est-à-dire les Philippines, la Malaisie, et l'Indonésie. Depuis les iles orientales de l'Indonésie, ces navigateurs austronésiens se dirigent, à partir de 1 500 ans av. J.-C., vers la Nouvelle-Guinée et la Mélanésie, puis vers les îles de l'Océanie lointaine. Ils sont les premiers à atteindre la Micronésie et la Polynésie. Le peuplement des Tonga, à l'ouest de la Polynésie, a lieu il y a environ 3 300 ans. Il y a peut-être un millénaire, ils atteignent même l'Amérique du Sud. Enfin, partis peut-être de Bornéo plus à l'ouest, des Austronésiens parlant des langues grand barito ont atteint il y a 1 500 ans l'île africaine de Madagascar, qui devint ainsi, sur le plan linguistique, la quatrième grande île austronésienne.

Tout au long de ce parcours, les populations de la première et surtout de la seconde vague de peuplement se sont assez largement métissées, tant sur le plan culturel que génétique. Si l'on met l'accent sur ces deux grandes vagues de peuplement d'hommes modernes, cela n'exclut pas une vague intermédiaire : vague pama-nyungan en Australie depuis le sud des Célèbes (culture toalienne), et vague trans-néo-guinéenne en Nouvelle-Guinée.

La question de l'origine des Océaniens a été l'un des thèmes majeurs de la recherche océanienne depuis le XIXe siècle. Si on a aujourd'hui, grâce à l'archéologie, la linguistique, l'ethnolinguistique, l'ethnobotanique, et la génétique, une réponse à peu près cohérente à cette question, de nombreux points restent encore en suspens.

Premiers Homo sapiens en Océanie

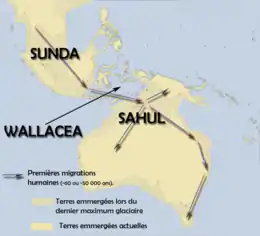

On ne connait pas de traces d'espèces humaines archaïques qui auraient su dépasser la Wallacea pour s'implanter dans le Sahul (Australie et Nouvelle-Guinée), avant l'arrivée en Australie des premiers Homo sapiens. L'Homme de Florès, présent sur l'île de Florès, en Indonésie, depuis au moins 700 000 ans avant le présent (AP)[1], n'est pas connu en dehors de Florès.

Les recherches génétiques ont mis en évidence une hybridation partielle entre les premiers Homo sapiens arrivés dans la région et l'Homme de Denisova, qui peuplait probablement une bonne partie de l'Asie orientale avant l'arrivée des hommes modernes. Ces recherches montrent aussi une possible et faible hybridation des Homo sapiens d'Asie de l'Est avec une autre espèce humaine locale encore non identifiée.

Vers 70 000 ans AP, l’Asie du Sud-Est insulaire n’était pas l'ensemble archipélagique qui existe aujourd'hui mais constituait un plateau continental, celui du Sunda, prolongement en forme de péninsule du continent asiatique. Le rivage de l'Australie s'étendait bien plus en avant dans la mer de Timor[2]. L'Australie et la Nouvelle-Guinée, reliées entre elles par un pont terrestre à travers la mer d'Arafura, le golfe de Carpentarie et le détroit de Torrès, formaient une masse continentale unique appelée Sahul, qui englobait également la Tasmanie[3] - [4]. Entre le Sunda et le Sahul se trouvait un archipel que les géographes nomment Wallacea, la partie est de l'Indonésie. On pouvait alors aller du Sunda au Sahul en n’ayant pas à parcourir plus de 100 km de mer[5].

Peuplement du Sunda

Les premières migrations d'Homo sapiens vers le Sunda et la Wallacea sont mal connues et remonteraient à au moins 60 000 ans[6] - [7].

Les populations actuelles de négritos témoignent qu'une couche de population ancienne, aujourd'hui marginalisée et submergée par les agriculteurs austronésiens, s'est établie dans le Sunda. Elle s'est mise en place aussi au-delà, puisque ces populations, aujourd'hui relictuelles, vivent également dans les îles Andaman et les Philippines. Les Négritos sont probablement les hommes modernes les plus anciens de l'Asie du Sud-Est (avec les Ainous et peut-être les anciens Qiang du Tibet), l'installation de ces groupes dans la région remontant en effet à au moins 70 000 ans[6].

Malgré leur apparence similaire (peau très noire, cheveux crépus, petite taille), les analyses génétiques des différents groupes négritos montrent un apparentement incertain[6], lequel indiquerait une origine de peuplement très ancienne. Les croisements avec les populations austronésiennes environnantes ont également brouillé la signature génétique de ces populations.

Peuplement du Sahul

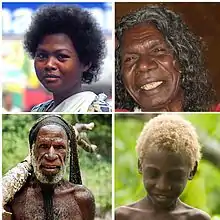

1. Femme Négrito des Philippines

2. Aborigène d'Australie

3. Papou de Nouvelle-Guinée

4. Enfant océanien du Vanuatu.

À partir du Sunda, des migrations se sont produites à travers la Wallacea au cours du Pléistocène supérieur, quand le niveau de la mer était bien plus bas qu'aujourd'hui. Des épisodes répétés de glaciation durant le pléistocène se sont en effet traduits par des abaissements du niveau de la mer de 100 à 150 mètres par rapport au niveau actuel. Entre 70 000 et 50 000 ans, la première implantation se produit dans le Sahul (Nouvelle-Guinée et Australie)[8] - [9].

Une analyse génétique de 2007 a conclu que le « peuplement de l'Australie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée par les humains modernes a été effectué par un seul groupe de personnes qui sont restées dans un isolement substantiel ou total jusqu'à une époque récente. La constatation écarterait les hypothèses sur des vagues de migration ultérieures [...]. Les aborigènes d'Australie et les habitants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée seraient les descendants d'une unique population fondatrice[10] ». D'autres preuves génétiques récentes d'Australiens aborigènes et de Papous suggèrent également que ces peuples sont issus d'une population ancestrale commune, divergeant finalement dans leurs groupes génétiques respectifs après un goulot d'étranglement initial, avec peu de preuves d'un flux génétique ultérieur[11].

On pense que les hommes ont navigué entre la Wallacea et le Sahul, puis se sont diffusés à travers le continent[12] - [11]. Les modèles convergent vers l'idée que la première entrée en Nouvelle-Guinée par Célèbes est la plus probable, bien qu'une route du sud à travers Bali, Timor et sur le plateau Sahul maintenant noyé dans la mer d'Arafura au nord de la région moderne de Kimberley en Australie occidentale soit également plausible, les deux hypothèses ne s'excluant pas[11]. Le peuplement du Sahul est d'ailleurs aujourd'hui la plus ancienne preuve d'une navigation en haute mer. Un peuplement d'île bien plus ancien est certes connu vers l'île de Florès mais sur une distance maritime bien plus réduite. Pour atteindre Florès, le détroit le plus large (en fonction du niveau de la mer de l'époque) était en effet de 19 km seulement[7], donc toujours en contact visuel avec une côte.

L'archéologie a révélé un habitat humain dans l'amont de la Swan en Australie-Occidentale, datant d'il y a 38 000 ans[13]. D'après les fouilles du site de Warreen Cave, les humains arrivent en Tasmanie, à l'époque reliée par un pont terrestre à l'Australie, il y a environ 35 000 ans[14].

« C'est à la même époque que furent franchies les quelques dizaines de kilomètres qui séparent l'archipel Bismarck du Sahul : la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Irlande furent atteintes puis, à cent soixante kilomètres de là, l'île de Buka au nord de l'archipel des Salomon : un véritable exploit vieux de 28 000 ans. Enfin, pour clore la première phase du peuplement de l'Océanie, l'île de Manus (îles de l'Amirauté), à 240 km au nord des Bismarck était, avant 12 000 ans, habitée par les Océaniens[15] ».

À cette date (12 000 ans avant notre ère), l'expansion des colons de la première vague semble cesser. Les îles Salomon, juste au sud de l'île de Buka, restent vierges d'occupation humaine. « Dans l'état actuel des connaissances, il existe un vide temporel de plus de huit millénaires avant que ne reprenne la course vers l'océan[15] ».

Il y a 6 000 à 12 000 ans, avec la fin de la dernière période glaciaire, le niveau des mers remonte à son niveau actuel, submergeant les ponts terrestres entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée d'une part, et l'Australie et la Tasmanie d'autre part[16] - [17].

Les populations de Nouvelle-Guinée, d'Australie et de Tasmanie connaissent désormais un développement séparé. Les ancêtres des Papous de Nouvelle-Guinée, tout au moins ceux des hautes terres, mettent en place un système d’horticulture complexe. Ses premières traces remontent à 9 000 ans, soit à une date tout juste postérieure à celles retrouvées en Mésopotamie et que l’on désigne généralement comme les plus anciennes. Ainsi, « l’ancien site agricole de Kuk, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, comprend 116 ha de marécages dans l’ouest de l’île de la Nouvelle-Guinée, à 1 500 m d’altitude. Des fouilles archéologiques ont révélé que ces marais ont été cultivés presque continuellement depuis 7 000, voire 10 000 ans. Le site présente des vestiges archéologiques bien conservés montrant l’évolution technologique qui a transformé l’exploitation des plantes en agriculture[18] ».

À l'inverse, les aborigènes d'Australie demeureront des chasseurs-cueilleurs, les conditions géoclimatiques étant moins favorables à l'agriculture, avec un régime de précipitations très irrégulier.

La vague austronésienne

Origine asiatique

Il y a 6 000 ans (soit vers 4000 av. J.-C.)[19] - [20], des habitants du littoral de la Chine du Sud, cultivateurs de millet et de riz, commencent à traverser le détroit pour s'installer à Taïwan[21]. Leurs descendants, parlant toujours des langues austronésiennes, sont les actuels aborigènes de Taïwan[20].

Vers 2500 av. J.-C., des migrations ont lieu de Taïwan vers les Philippines[21].

Entre la fin du IIIe millénaire et 1500 av. J.-C., de nouvelles migrations permettent l'installation de groupes que l'archéologie désigne comme venant des Philippines au nord de Bornéo, à Sulawesi, à Timor et de là, les autres îles de l'archipel indonésien[21]. La culture du riz commence à régresser dans certaines zones au profit de nouvelles plantes tropicales, et le riz sera d'ailleurs peu diffusé dans le Pacifique, à l'exception des îles Mariannes, au nord de la Micronésie[21].

Vers 1500 av. J.-C., un autre mouvement mène de l'Indonésie vers les rives de la Nouvelle-Guinée, la Mélanésie, et au-delà les îles du Pacifique[21].

Les Austronésiens sont sans doute les premiers grands navigateurs de l'histoire de l'humanité.

En 2010, Hiria Ottino et 5 membres d'équipage, sur O Tahiti Nui Freedom (en), une pirogue simple à balancier et à voile, ont retracé en 123 jours, en sens inverse, le chemin de migration : Tahiti, Îles Cook, Tonga, Fidji, Vanuatu, Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Palau, Philippines et Chine[22].

Poteries et routes de migrations

Ces populations austronésiennes qui s’installent en Océanie ne sont pas que des agriculteurs et des navigateurs, ce sont aussi des potiers. Plusieurs aires culturelles ont pu être identifiées, facilitant la différenciation et la datation des vagues de migration.

Les Lapita de Mélanésie et de Polynésie

Le père Otto Meyer est le premier à découvrir ces poteries en 1909 sur l'île de Watom, dans l'archipel Bismarck (actuellement en Papouasie-Nouvelle-Guinée). En 1917, le géologue Maurice Piroutet en trouve à son tour dans une localité du nord de la Nouvelle-Calédonie appelée Lapita. Ce nom est par la suite retenu par les archéologues pour désigner l'ensemble de ces poteries et le complexe culturel qui y est associé, lequel caractérise une aire allant de l'archipel Bismarck à l'ouest aux îles Tonga et Samoa à l'est.

Divers chantiers de fouilles vont tout au long du XXe siècle mettre au jour d'autres exemplaires de ces poteries sur toute la partie occidentale du Pacifique (ou Océanie proche), les îles Salomon, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, les Fidji, Wallis et Futuna, et jusqu'aux Samoa.

Il a été généralement considéré que les Lapita étaient des locuteurs austronésiens venus d'Asie[23], dans la mesure où toutes les populations de ces zones parlent actuellement des langues austronésiennes. Les poteries sont aussi considérées comme le signe que les Austronésiens ayant peuplé la Polynésie avaient longuement séjourné dans les îles de la Mélanésie, puisque les poteries Lapita sont communes aux deux zones, et que le peuplement de la Mélanésie est le plus ancien. Le fait de savoir si ce type de poteries a directement été amené par des immigrants (et donc développé initialement en dehors de la zone Lapita) ou s'il a été développé sur place reste par contre un sujet de débats entre experts, quelques auteurs défendant même une origine totalement ou partiellement non austronésienne, au sein des cultures pré-austronésiennes de Mélanésie[24]. Les poteries Lapita sont cependant liées à des traces d'agricultures ou à des outils dont on trouve le pendant en Asie du Sud-Est, ce qui milite en faveur de locuteurs austronésiens[25].

Le site le plus ancien connu (en 2000) des Lapita est « au nord de l'archipel Bismarck, un des îlots aux environs de Mussau. Sur le site de Talepakemalai, il y a environ 3 500 ans, apparaît une petite population apparemment différente de celles qui avaient peuplé le Sahul depuis des dizaines de millénaires. [...] Grâce à ces pots-témoins, faciles à identifier, il est possible de localiser les Lapita aux Samoa, il y a environ 3 000 ans. Ainsi, en moins de cinq siècles, un véritable peuple de l'Océan s'installa sur la plupart des îles comprises entre le nord de l'archipel Bismarck et les Samoa, en passant par les Salomon, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, les Fidji, Futuna et Wallis. Cet espace maritime couvre quatre mille cinq cents kilomètres ; il comporte, entre l'archipel du Vanuatu et les Fidji, un vide de plus de huit cents kilomètres à franchir, à vol d'oiseau, mais certainement plus de mille en tirant des bords[15] ».

L’une des interrogations concernant les poteries Lapita est cependant leur quasi-absence en Polynésie orientale, puisque l'archéologie n'a pu jusqu'à aujourd'hui en découvrir que quelques tessons aux îles Marquises[26]. C'est la raison pour laquelle certains chercheurs ont évoqué l’idée que les habitants de l'Océanie éloignée ne seraient pas passés (ou alors sans y être restés longtemps) par ce qu'on appelle traditionnellement la Mélanésie, mais auraient migré plus au nord, par les Philippines et la Micronésie. Les données actuelles, en particulier génétiques, suggèrent cependant un long passage des Polynésiens par les îles de la Mélanésie[27].

Au cours de leur avancée vers le sud et l'est, les Austronésiens de la culture Lapita n'ont pas amené que leurs poteries. Ils ont également amené de nombreuses plantes et animaux. C'étaient « assurément de talentueux horticulteurs. Ils ont ainsi commencé à enrichir les pauvres îles du sud-ouest du Pacifique, grâce aux végétaux transportés pendant des générations depuis l'Asie du Sud-Est et la Nouvelle-Guinée : ignames, aracées diverses, arbre à pain, canne à sucre[15]... ».

Les différentes populations de la Micronésie

D'un point de vue linguistique, la Micronésie ne forme pas un ensemble cohérent, et il n'existe pas de groupe linguistique « Micronésiens » d'un point de vue scientifique.

Certaines langues qui y sont parlées ne sont même pas des langues océaniennes, le sous-groupe des langues austronésiennes qui semble issu de la culture Lapita, et qui partant de la Mélanésie a peuplé la Polynésie.

Certaines des langues de Micronésie, comme le chamorro ou le paluan, sont en effet plutôt apparentées aux langues austronésiennes des Philippines. La partie la plus occidentale de la Micronésie semble donc avoir des populations qui sont au moins en partie originaire de cette région, puis qui sont restées en contact plus ou moins régulier avec les populations des Philippines ou des environs.

La situation est différente pour la partie orientale de la Micronésie, pour laquelle l'origine semble davantage venir des populations austronésiennes Lapita, venues du sud des Salomon ou du nord Vanuatu.

En raison de l'éclatement linguistique à l'ouest (Mariannes et Carolines) et de la relative homogénéité à l'est (Gilbert et Marshall), rien ne permet de trancher avec certitude sur un peuplement homogène, d'autant que la découverte des grottes marines de Nanumaga (Tuvalu, dans une zone traditionnellement attribuée à la Micronésie mais désormais peuplée de Polynésiens) semble faire remonter l'occupation humaine à une période fort antérieure. La majeure diversité linguistique se situe dans la partie centrale de la région : ce qui devrait indiquer que c'est la zone de plus ancien peuplement (Chuuk, Kosrae, Pohnpei).

Il y a environ 3 500 ans, soit en 1 500 avant notre ère, environ à la même époque que l'apparition des Lapita en Mélanésie, des potiers commencent à s'installer dans l'ouest de la Micronésie.

L'« île de Saipan, au sud des Mariannes, fut peuplée il y a plus de 3 500 ans par des marins venus, semble-t-il, des Philippines ; comme les Lapita, ils étaient céramistes, mais issus d'une tradition différente. Pour atteindre les Mariannes, les premiers Micronésiens ne traversèrent probablement pas la mer des Philippines, large de mille cinq cents kilomètres ; ils suivirent vraisemblablement le chapelet d'îles qui s'étend entre Halmahera (les Moluques) et Saipan, mais aucune date aussi ancienne n'y a encore été relevée. Le peuplement le plus ancien de l'île de Yap, sur ce trajet, ne remonte qu'au début de notre ère[15] ».

Spriggs note à propos de l'artisanat micronésien qu'« il y a des parallèles très spécifiques avec la poterie de l'Asie du Sud-Est[25] », ce qui s'explique par l'origine supposée philippine d'une partie des Micronésiens (les plus occidentaux d'entre eux).

Vers cette époque, des liens commerciaux se tissent entre la « Micronésie centrale (Chuuk, Kosrae et Pohnpei, autrefois Ponape, aux îles Carolines)[15] » et les marins du Vanuatu (Mélanésie), liens qui dureront jusqu'à l'époque moderne. Beaucoup plus à l'est, les Gilbertins et les Marshallais constituent des ensembles homogènes tandis que les habitants de Nauru sont d'une origine plus incertaine.

Linguistique et routes de migration

Les langues austronésiennes telles qu'elles sont actuellement classifiées par les linguistes donnent une image des routes de migration suivies. L'éclatement insulaire explique le grand nombre des langues recensées, soit 1 200 à 1 300[28], mais celles-ci se regroupent en familles ou sous-familles, indiquant des déplacements migratoires à partir de centres régionaux communs. Il est cependant important de noter que ces origines linguistiques ne se recoupent pas forcément avec l'origine biologique, une même langue pouvant être adoptée par des groupes d'origines distinctes. Certaines fortes ressemblances entre langues austronésiennes peuvent être également aréales (acquises par un long contact dans une aire commune) et non génétiques (liées à une origine unique au sein d'un sous-groupe récent). Pour ces raisons, les regroupements de langues en sous-groupes au sein de la famille austronésienne font parfois l'objet de débats entre linguistes.

Au niveau le plus fondamental, ces langues sont aujourd'hui divisées en deux groupes : les langues de Taïwan, et les langues malayo-polynésiennes. Ces dernières vont des Philippines à Madagascar, de la Malaisie à l'île de Pâques, et regroupent la quasi-totalité des langues austronésiennes recensées.

Au sein du groupe malayo-polynésien, les langues de l'Insulinde (Indonésie, Malaisie et Philippines) sont les plus nombreuses. Les langues de Madagascar sont d'ailleurs rattachées au sous-groupe des langues Barito du Kalimantan (Indonésie)[29], donnant ainsi une bonne indication sur leur origine.

Arbre simplifié des familles de langues austronésiennes parlées en Océanie, avec leur nombre et leur localisation proposé par le SIL International[30].

└─o malayo-polynésien central-oriental (708) - Indonésie, Micronésie, Mélanésie et Nouvelle-Guinée, Polynésie ├─o Malayo-Polynésien central (168) - Indonésie, Mélanésie et Nouvelle-Guinée └─o Malayo-Polynésien oriental (539) - Mélanésie et Nouvelle-Guinée, Polynésie ├─o Halmahera du Sud - Nouvelle-Guinée occidentale (41) - Moluques (Indonésie) et Nouvelle-Guinée └─o Océanien (498) - Micronésie, Mélanésie et Nouvelle-Guinée, Polynésie ├─o Îles de l'Amirauté (31) - Mélanésie (Papouasie-Nouvelle-Guinée) ├─o St Matthias (2) - (Papouasie-Nouvelle-Guinée) ├─o Océanien occidental (230) - Mélanésie et Nouvelle-Guinée ├─o Yap (1) - Yap (Micronésie) └─o Océanien du centre-Ouest (234) - Mélanésie, Polynésie et Micronésie ├─o Vanuatu du Sud (9) - Vanuatu (Mélanésie) ├─o Îles Salomon du Sud-Est (26) - îles Salomon (Mélanésie) └─o Océanien éloigné (199) - Mélanésie, Micronésie et Polynésie ├─o Eastern Outer Islands (6) - îles Salomon (Mélanésie) ├─o Îles Loyauté (3) - Nouvelle-Calédonie (Mélanésie) ├─o Nouvelle-Calédonie (30) - Nouvelle-Calédonie (Mélanésie) ├─o Nord et centre Vanuatu (95) - Vanuatu (Mélanésie) ├─o Micronésien (20) - Micronésie └─o Pacifique central (45) ├─o Fijien occidental-Rotuman (3) - Fidji └─o Fidjien oriental et Polynésien (42) - Fidji et toute la Polynésie

Les langues océaniennes sont quant à elles un sous-groupe des langues malayo-polynésiennes comptant 500 langues[28], parfois avec un très faible nombre de locuteurs. Elles sont répandues en Mélanésie, en Micronésie et en Polynésie, ainsi que sur les côtes nord et mélanésiennes de la Nouvelle-Guinée, où certaines populations côtières parlent des langues austronésiennes. Leurs plus proches parentes sont les langues du Malayo-Polynésien central[30], parlées dans une partie de l'Indonésie, sur certaines côtes de la Nouvelle-Guinée et au Timor, parenté permettant raisonnablement de définir l'origine des locuteurs de l'océanien dans cette région du sud de l'Insulinde.

Au sein des langues océaniennes, ont compte cinq groupes principaux[28] :

- celui des îles de l'Amirauté (Mélanésie), avec 31 langues ;

- celui de St-Mathias en Nouvelle-Guinée, avec 2 langues ;

- la langue de Yap, en Micronésie ;

- le groupe ouest, avec 230 langues, en Mélanésie et sur les côtes de Nouvelle-Guinée.

- le groupe du centre-est, avec 234 langues en Mélanésie, en Micronésie et sur toute la Polynésie.

- Au sein du groupe du centre-est, le fidjien-polynésien regroupe 42 langues répandues aux Fidji (Mélanésie) et sur toute la Polynésie[31]. À partir de la Polynésie, des migrations « en sens inverse » se sont produites vers l'ouest, et quelques îles de Micronésie et de Mélanésie, les exclaves polynésiennes, parlent des langues polynésiennes[32].

Ces répartitions montrent que les regroupements linguistiques sont loin de correspondre aux subdivisions traditionnelles de l'Océanie austronésienne : Micronésie, Mélanésie et Polynésie. Non seulement ces langues débordent sur les côtes de Nouvelle-Guinée, mais elles traversent ces ensembles, certaines langues de Mélanésie (les exclaves polynésiennes) appartenant au groupe des langues polynésiennes. Cette subdivision, proposée par Dumont d'Urville en 1831, est d'ailleurs dépassée scientifiquement[33].

La Mélanésie semble néanmoins assez clairement la matrice des langues océaniennes. C'est dans cette région, et sur les côtes néo-guinéennes qui lui sont proches, que se trouvent le plus grand nombre de langues et de groupes linguistiques, diversification qui semble un bon marqueur de l'ancienneté des locuteurs du malayo-polynésien dans cette zone. Cet indice est d'ailleurs corrélé avec l'archéologie, les premiers cultivateurs Lapita (considérés comme austronésiens[25]) s'étant d'abord installés dans cette région.

C'est à partir de ce noyau que s'est semble-t-il identifié le groupe fidjien. La linguistique permet de définir que malgré les différences d'apparence entre Polynésiens et Fidjiens (ceux-ci étant généralement d'apparence plus mélanésienne), les groupes polynésiens ayant peuplé les îles du Pacifique central ont migré à partir de cette zone[Note 2]. D'après Patrick Kirch et Roger Green, les lapita présents à Samoa, Tonga, Wallis et Futuna se sont différenciés de leurs voisins fidjiens, développant une langue propre, le proto-polynésien, ancêtre de toutes les langues polynésiennes. C'est à partir de cette zone que s'est fait le peuplement de la Polynésie[34].

Mélange de populations de la 1re vague et de la 2e vague

Les premiers métissages se sont faits dès les Philippines, et se sont poursuivis tout au long du parcours suivi par les agriculteurs et navigateurs austronésiens.

Dans le Sunda

Ainsi, l'analyse génétique des populations de Négritos de l'ancien Sunda ou des régions avoisinantes (Philippines) montre un certain niveau de métissage[6]. Ce métissage n'a pas été que biologique, puisque certaines populations négritos de Malaisie (comme les Jakun) ou des Philippines (comme les Aeta) parlent aujourd'hui des langues austronésiennes.

Les populations Négritos semblent avoir ignoré l'agriculture avant l'arrivée des Austronésiens. C'étaient des populations de chasseurs-cueilleurs apparemment peu nombreuses. Les métissages génétiques et culturels semblent donc s'être faits surtout vers les Négritos plus que dans l'autre sens.

Le niveau de métissage peut d'ailleurs varier d'un groupe à l'autre. Ainsi, si les Semang de Malaisie montrent une assez forte homogénéité génétique, « les Senoi semblent être un groupe composite, avec environ la moitié des lignées maternelles remontant aux [mêmes] ancêtres [que les] Semang, et l'autre moitié [venant] d'Indochine. Ceci est en accord avec l'hypothèse selon laquelle ils sont des descendants [partiels] des premiers agriculteurs et locuteurs austronésiens, qui ont apporté tant leur langue que leur technologie à la partie sud de la péninsule [malaise] il y a environ 4 000 ans, et se sont mélangés avec la population autochtone[6] ».

Plus au Sud, les métissages se feront par contre largement vers les arrivants austronésiens, quand ceux-ci atteindront la Nouvelle-Guinée et la Mélanésie.

En Mélanésie et en Nouvelle-Guinée

La distinction nette entre Mélanésiens et Polynésiens, fondée sur la couleur de la peau et un degré de culture différencié a longtemps été une constante des recherches scientifiques du XIXe et du XXe siècle. De fait, il existe une ressemblance physique marquée entre les populations (non austronésiennes) de l'ancien Sahul (Aborigènes d'Australie et Papous de Nouvelle-Guinée) et les Mélanésiens. Les recherches génétiques actuelles confirment d'ailleurs une origine génétique similaire[8].

Les langues parlées par les Mélanésiens et les Polynésiens sont cependant austronésiennes, et il n'existe pas de rupture linguistique marquée entre les deux zones. L'ancienne séparation nette entre les deux populations a donc dû être revue.

L'opposition Mélanésiens/Polynésiens est aujourd'hui fortement remise en question[35]. Elle repose sur des stéréotypes raciaux et ethniques du XIXe siècle (peau noire versus peau cuivrée ; cheveux « crépus » ou « laineux » versus cheveux « ondulés » ; « cannibale mélanésien » versus « bon sauvage polynésien »…), qui sont aujourd'hui dépassées, car non-scientifiques[33].

Ainsi, des analyses génétiques ont pu montrer que ceux qu'on appelle « Polynésiens » avaient certes une origine asiatique, mais aussi partiellement mélanésienne. Selon cette étude, aujourd'hui remise en cause[36], « les ancêtres des Polynésiens étaient originaires d'Asie / Taïwan, mais ils n'ont pas traversé rapidement la Mélanésie ; plutôt, ils se sont beaucoup mélangés avec les Mélanésiens, laissant derrière eux leurs gènes [chez les Mélanésiens], et incorporant beaucoup de gènes mélanésiens avant de coloniser le Pacifique[37] ». Ces influences croisées ont été quantifiées grâce à l'étude des gènes de « 400 Polynésiens venant de 8 groupes d'îles, par comparaison avec plus de 900 personnes provenant de populations […] de Mélanésie, du Sud et de l'Est de l'Asie et d'Australie, par le moyen du chromosome Y (NRY) et de l'ADN mitochondrial (ADNmt) ». Le chromosome Y est hérité du père, et renseigne donc sur l'origine génétique des hommes fondateurs d'une population, quand l'ADN mitochondrial, hérité par la mère, renseigne sur l'origine génétique des femmes fondatrices d'une population.

Ainsi, dans l'échantillon recueilli des 400 Polynésiens, 65,8 % des chromosomes Y (masculins) sont mélanésiens, 28,3 % sont d'origine asiatique et 5,9 % sont indéterminés par l'étude. De façon très inversée, l'ADN mitochondrial (d'origine féminine) des individus polynésiens de l'étude est à 6 % d'origine mélanésienne, à 93,8 % d'origine asiatique, et à 0,2 % d'origine indéterminée[27]. Ces données, outre un long passage des locuteurs des langues austronésiennes en provenance d'Asie par la Mélanésie avant de coloniser la Polynésie, suggèrent aussi « un fort mélange chez les Polynésiens avec plus d'hommes que de femmes mélanésiennes, peut-être en raison d'une résidence matrilocale [l'homme va habiter chez son épouse] ancestrale dans la société polynésienne[27] ».

Toutefois, des analyses génétiques plus récentes ont remis en cause cette hypothèse, et réhabilité celle dite du "train rapide" (express train), élaborée dès 1985 par l'archéologue Peter Bellwood, selon laquelle les populations originaires d'Asie et formant la culture Lapita auraient directement colonisé ces espaces, sans véritable métissage préalable avec les Mélanésiens (aujourd'hui notamment la Papouasie-Nouvelle Guinée)[36]. Le métissage, selon cette autre hypothèse, serait beaucoup plus récent[36].

Le schéma général des migrations austronésiennes vers la Polynésie semble donc aujourd'hui assez solide : une migration vers la Mélanésie et les côtes de Nouvelle-Guinée, où les populations d'origines asiatiques et mélanésiennes/papoues se mélangent et s'acculturent, puis une migration de groupes restés d'apparence plus asiatique vers l'est et la Polynésie.

Contacts préhistoriques avec l'Australie

Les Austronésiens ne se sont jamais installés en Australie, et n'y ont pas laissé de traces culturelles discernables. Par contre, sur la bordure nord de l'Australie, les langues des indigènes du détroit de Torrès (certaines îles sont de langues papoues, d'autres sont de langues aborigènes) ont un vocabulaire austronésien[38] indiquant des contacts anciens.

Sur le continent lui-même, quelques contacts sporadiques sont plausibles, du fait de la diffusion des dingos sur le continent australien. C'est en effet un chien domestique redevenu sauvage diffusé à travers toute l'Asie du Sud-Est, de la Thaïlande au sud de la Chine, de la Birmanie à la Nouvelle-Guinée, en passant par les Philippines et l'archipel indonésien[39], soit le long des voies de migrations austronésiennes.

Les preuves fossiles donnent à penser que les dingos sont arrivés en Australie il y a environ 4 000 à 5 000 ans, et se sont étendus à toutes les parties du continent australien et de ses îles, à l'exception de la Tasmanie[40]. Ces dates coïncident avec celles de l'arrivée des navigateurs austronésiens dans la zone Indonésie-Nouvelle-Guinée. Mais si le dingo démontre de probables contacts, ceux-ci n'ont eu aucune influence démographique, culturelle ou linguistique connue.

L’avancée vers l’est et la Polynésie

Les études génétiques semblent démontrer que « les Fidji ont joué un rôle crucial dans l'histoire de la Polynésie : les humains ont probablement d'abord migré vers les Fidji, et la colonisation ultérieure de la Polynésie [en] provenait probablement[27] ». La linguistique oriente dans le même sens, puisque les langues des Fidji et de la Polynésie appartiennent toutes au même sous-groupe océanien, le fidjien-polynésien[31]. C'est vers -1 500 que les Austronésiens se sont installés aux Fidji. Cependant, les populations lapita de Wallis, Futuna, Tonga et Samoa se sont progressivement distinguées de celles présentes aux Fidji.

En se basant sur l'archéologie, l'ethnologie et la linguistique, Patrick Kirch et Robert Green (2001)[34] concluent que ces îles ont formé la « société polynésienne ancestrale »[41] : pendant environ sept siècles, au 1er millénaire av. J.-C., elles partagent une culture commune et parlent la même langue, le proto-polynésien. C'est la naissance de la culture polynésienne, et le début des migrations vers la Polynésie orientale.

Raisons de la migration vers l'est

Les chercheurs se sont interrogés sur les raisons qui pouvaient pousser ces populations à s'enfoncer à partir de la Mélanésie toujours plus loin vers l'est, alors même que vents et courants dominants leur étaient contraires.

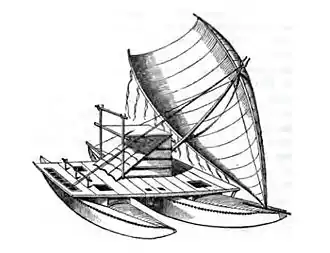

De fait, cette migration a pris plus de 3 000 ans. Elle fut donc lente et effectivement freinée par le régime des vents. Mais ce régime dominant des vents contraires n'avait pas que des inconvénients. Les Austronésiens voyageaient en effet à bord de waʻa kaulua ou vaʻa pahi, grandes pirogues doubles à voiles qui, d’après ce que l’on peut en savoir par la tradition orale, et certaines preuves archéologiques ou historiques, pouvaient embarquer jusqu’à une cinquantaine de passagers. Les provisions ne pouvaient donc être que limitées. Ainsi, en naviguant contre le vent, les migrants savaient qu’en cas d’échec dans la découverte de nouvelles terres, ils pouvaient relativement rapidement revenir à bon port, en profitant cette fois-ci d’un vent arrière.

L'inconvénient de la navigation par vent de face doit également être modulée en fonction des expérimentations menées à bord de répliques. Celles-ci montrent en effet que si les pahi remontaient effectivement très mal contre le vent, ils étaient très à l'aise par vent de travers. Dès lors, et compte tenu de la direction des vents dominants, l'alizé de Sud-Est en particulier, on peut imaginer soit des traversées en zigzags, soit des traversées à 70 ou 80 degrés du vent. La remontée du vent était donc parfaitement possible, quoique ralentie par la nécessité de naviguer par vents de travers.

Enfin, selon l'ethnologue néo-zélandais Elsdon Best, le vent n'était pas l'unique moyen de propulsion de ces embarcations, et son régime contraire n'était donc pas rédhibitoire. « Bien que les voiles aient été employées par les navigateurs māori, pagayer était la méthode la plus commune[42] ».

Les îles de la Société n'ont été atteintes que vers 300 après Jésus-Christ, et ont servi de zone de dispersion. Cette dispersion s'est faite vers le nord (îles Hawaii atteintes vers 500), vers l'est (île de Pâques atteinte vers 900) et vers le sud (la Nouvelle-Zélande atteinte vers 1100).

À l'extrême-est, au-delà de l'île de Pâques, il est aujourd'hui admis que les Polynésiens ont atteint l'Amérique du Sud. On trouve en effet à travers toute la Polynésie la patate douce, une plante vivace originaire de ce continent (ou peut-être d'Amérique centrale), où elle est cultivée depuis quelque 5 000 ans[43]. Le terme quechua pour désigner la patate douce, qumar est ainsi proche de celui utilisé dans la plupart des langues de Polynésie ('ūmara en tahitien, kumara en māori, umala en samoan, etc.).

En 2007, des archéologues ont aussi trouvé sur la façade pacifique de l'Amérique du Sud (au Chili) des ossements de poulets antérieurs à l'arrivée des Européens, ossements dont l'analyse génétique montrerait nettement la parenté avec les lignées de poulets polynésiennes. Le poulet est d'ailleurs un animal originaire d'Asie du Sud, qui ne vivait pas en Amérique. On a longtemps cru que c'étaient les Européens qui l'avaient amené en Amérique, ce qui est d'ailleurs exact hors des zones de contact avec les Polynésiens[44]. Si ces contacts ont eu des impacts sur l'agriculture et l'élevage des deux populations, l'existence de peuplements amérindiens n'a sans doute pas permis l'installation de colonies austronésiennes.

L’hypothèse de migrations intermédiaires (12 000 / 8 000 A.P.)

Des hypothèses, peu développées à ce jour par la recherche scientifique du fait de l'absence de traces archéologiques et de données linguistiques probantes, évoquent la possibilité de vagues intermédiaires.

Il s'agirait de migrations intercalées entre le peuplement aborigène et le peuplement austronésien et dont descendraient les populations papoues, ou d'une première vague de migrations asiatique, antérieure aux migrations austronésiennes, dont le début est aujourd'hui daté d'il y a environ 6 000 ans[19].

En 2011, Pedro Soares et son équipe ont ainsi publié un article de génétique des populations indiquant que le lignage féminin (ADN mitochondrial) des Polynésiens montrait des motifs sud-asiatiques spécifiques remontant à 8 000 ans (avant une phase de dispersion à partir des Îles Bismarck il y a 6 000 ans), soit avant l'arrivée des cultures archéologiques identifiées comme austronésiennes en Mélanésie. Les chercheurs considèrent donc que l'installation de migrants sud-asiatiques dans la région est antérieure à l'arrivée des Austronésiens, et que « de petits mouvements [de populations] de l'Holocène moyen depuis les îles de l'Asie du Sud ont probablement transmis les langues austronésiennes à des colonies d'Asiatiques du Sud-Est établis de longue date dans les Bismarck[45] ». Cette thèse reste cependant fondée sur des datations purement génétiques, souvent imprécises, et n'est à ce jour pas clairement étayée par des preuves archéologiques.

Mégalithisme

Il existe un bon nombre de sites mégalithiques, dont Ha'amonga 'a Maui, Langi, Lelu, Moaï, Nan Madol, Odalmelech, Pierre de latte...

Navigations austronésiennes

On ne connaît rien des techniques de navigation des colons de la première vague de peuplement, sinon qu'elles existaient forcément. En effet, le peuplement du Sahul et des îles de la Nouvelle-Guinée s'est fait en traversant des mers, comme la Wallacea[12] - [15].

On connaît mieux les techniques de navigations des Austronésiens, car celles-ci étaient encore largement utilisées à l'arrivée des Occidentaux.

L'ampleur des traversées, parfois sur des milliers de kilomètres, a étonné les premiers observateurs européens[46]. En effet, ces distances et la très faible densité de terres dans le Pacifique semblent rendre improbable la réussite de tels voyages. Pour trouver une île, la navigation au hasard est largement insuffisante. Les Océaniens ont donc développé une science de la navigation très fine.

Pirogues

Comme l'indiquait en 1925 Elsdon Best, « certains types de vaisseaux utilisés par les anciennes générations ont depuis longtemps disparu, et il n'en existe plus aucune description[47] ». L'auteur note cependant que les navires identifiés par les premiers Européens dans la région étaient de trois types : les pirogues à simple coque, les pirogues à double coque (catamaran), et les pirogues simple coque à balancier (Prao)[48].

Les pirogues à simple coque semblent peu adaptées à la haute mer. En effet, l'absence de quille les rend très instables en cas de vagues ou de vents de travers, qui risquent de les faire chavirer. Toujours utilisées, elles servent essentiellement à la pêche en rivière, dans le lagon ou juste au-delà.

Les catamarans et les praos permettent de remplacer la quille absente, et d'éviter ainsi le chavirement des pirogues par grosse mer ou vent de travers. Les praos sont cependant relativement fragiles, et ne semblent pas avoir été utilisés pour la navigation au grand large. Ce sont, semble-t-il, les grands catamarans, formés de deux grandes pirogues solidaires, qui ont été le moyen de navigation hauturier dominant des Austronésiens, du moins aux périodes historiques. La tradition orale maorie évoque ainsi une flotte de 13 grandes pirogues doubles à l'origine du peuplement de la Nouvelle-Zélande[49]. Best n'écarte cependant pas d'autres traditions qui parlent de traversées océaniques à bord de pirogues simples, où de pirogues à balanciers[49].

Les catamarans semblent avoir été de deux types : des pirogues simples accolées par paire temporairement, et des catamarans permanents, plus solidement liés[48]. C'est sans doute ce deuxième type, plus solide, qui était utilisé pour les voyages océaniques, mais ces vaisseaux ont cessé d'être utilisés à l'arrivée des Occidentaux, et sont relativement mal connus dans leurs détails de construction. Des tailles de 15 à 20 mètres étaient atteintes sans problème, et ils pouvaient emporter plusieurs dizaines de passagers[50]. Les plus gros étaient recouverts par un pont « unis au corps de la pirogue par des ligatures[50] ». La largeur totale des deux coques et du pont pouvait atteindre 3 ou 4 mètres, un espace ponté existant entre les deux coques[51]. Des huttes pouvaient être construites sur les ponts des catamarans, et un terme existe d'ailleurs en tahitien pour désigner une telle construction : farepora[49]. De nombreuses gravures du XIXe siècle attestent d'ailleurs de ces superstructures. « Les vaisseaux les plus grands mesuraient une trentaine de mètres de long : la dimension du navire de Cook », mais il s'agissait apparemment d'un maximum, les coques étant faites d'un unique tronc d'arbre (du Calophyllum inophyllum, par exemple), la taille des catamarans hauturiers restait limitée par la taille des arbres de construction.

« Dix ou quinze de ces pirogues doubles pouvaient former une flotte puissante[50] », et la relation de voyage Stories of bank peninsula parle d'une flotte de 29 vaisseaux maoris « composés de vaisseaux spécialement adaptés aux voyages océaniques[51] ». Les ancres étaient de grosses pierres. Plus important encore est « l'armada rassemblée en mai 1774 à Tahiti pour attaquer l'île voisine de Mo'orea [...]. Cette « Invincible Armada » groupait cent soixante navires à double coque et autant de pirogues de ravitaillement[15] ».

En Nouvelle-Zélande tout au moins, les pirogues doubles de haute mer ont sans doute disparu vers le milieu du XIXe siècle[51], sans doute concurrencées par les embarcations occidentales qui les rendaient obsolètes. Ailleurs dans le Pacifique, de nombreuses reconstitutions ont été construites depuis une trentaine d'années (Hokule'a à Hawaii, Takitumu et Te Au o Tonga aux îles Cook...). Les pirogues simples et les praos, en particulier les plus petits, plus simples à fabriquer, ont subsisté beaucoup plus longtemps, pour les activités de pêche ou de déplacements locaux, et peuvent encore être construits.

Finalement, l'expansion géographique assez large des types d'embarcations sus-cités, de l'archipel Malais à la Polynésie, et de la Micronésie à la Mélanésie, laisse entendre que les types d'embarcation découverts par les Occidentaux sont assez anciens, même si leur apparition exacte ne peut être précisée.

Navigation hauturière

La navigation hauturière a été pratiquée couramment par les Austronésiens, non seulement pour des voyages d'exploration, mais aussi pour des voyages de commerce au long cours, comme ceux qui reliaient la Micronésie et le Vanuatu[15]. La boussole ou le sextant étant inconnus, la navigation se faisait en fonction de diverses indications.

La première est la position du soleil, laquelle permet de repérer les points cardinaux : le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest et se trouve au sud à midi (si on se trouve dans l'hémisphère nord), ou au nord (si on se trouve dans l'hémisphère sud).

La nuit, les étoiles sont aussi un précieux repère. L'étoile polaire indique le nord dans l'hémisphère nord, tandis que la Croix du Sud indique le sud dans l'hémisphère sud. Pour les autres étoiles qui se déplacent dans le ciel, la compétence acquise du pilote et la prise en compte des saisons permet de se diriger de façon empirique.

Enfin, la houle comme les vents dominants, à condition d'en avoir une bonne connaissance, deviennent des repères de direction assez stables. Un grand nombre de langues océaniennes témoignent en effet de ce savoir ancien. Ainsi en rarotongien, raro désigne un vent qui souffle d'est en ouest (les alizés), tonga, un vent du nord, tonga opue un vent de direction sud-sud-est, et tokerau, un vent de direction nord-ouest.

En combinant ces différentes indications (position du soleil, étoiles, courants marins, vents dominants), les navigateurs austronésiens ont pu mener leurs expéditions de commerce ou d'exploration au grand large.

Approche des îles

Vu la faible taille de certaines îles, s'en approcher n'est pas suffisant, il faut encore les trouver précisément. Pour cette localisation « cabotière » les navigateurs usaient d'une gamme variée de repères.

La présence de certains types d'oiseaux de mer indique ainsi une terre à proximité. Alors que certaines espèces peuvent s'éloigner des terres pendant des jours, d'autres restent à proximité des rivages. Ainsi, suivant l'espèce, on peut évaluer la distance de la terre bien avant de l'apercevoir. De plus, le soir, certaines espèces reviennent à terre après avoir pêché le poisson qui les nourrit. Il suffit alors de suivre la direction que leur vol indique pour trouver la terre.

La couleur de la mer trahit également la nature des fonds, et la diminution de la profondeur, par la modification de la couleur de l'océan qu'elle entraîne, peut indiquer la proximité d'une terre ; mais la remontée des fonds ne modifie pas seulement la couleur de l'eau, elle modifie également la houle (phénomène appelé fetch) et les courants.

L'approche de la terre est aussi marquée par la flottaison de débris végétaux, arrachés au rivage.

Enfin, dans certaines îles, les étendues d'eau intérieures (lagons, en particulier) provoquent une évaporation particulière, laquelle entraîne la formation d'un nuage plus ou moins permanent, centré sur l'île et visible de très loin. Des îles polynésiennes ont d'ailleurs reçu des noms évoquant ce phénomène, comme Motu Aotea, l'« île du nuage blanc », en Nouvelle-Zélande, ou Aotearoa, « Long nuage blanc », pour la Nouvelle-Zélande elle-même.

En jouant sur ces indications diversifiées, les navigateurs néolithiques austronésiens ont ainsi pu réussir l'approche des terres recherchées, après des jours ou des semaines de navigations hauturières.

Voyages d'exploration, voyages de commerce et empires

La navigation océanique a été utilisée pour des voyages d'explorations et de peuplement, mais aussi, dans certaines zones de l'Océanie, pour des voyages commerciaux.

Les îles les plus anciennement peuplées (Philippines et Insulinde) ont abondamment participé à des échanges commerciaux incluant depuis le Moyen Âge, voire depuis l'Antiquité[52], l'Inde, le Moyen-Orient ou la Chine, mais ces archipels ne font pas partie de l'Océanie au sens strict.

L'Australie n'a participé à aucun réseau commercial austronésien discernable avant l'époque moderne, même si la présence des dingos atteste de certains contacts limités avec l'extérieur. La Nouvelle-Guinée est globalement dans le même cas, même si certaines régions côtières ont commercé de façon régulière avec les îles voisines de Mélanésie, et parlent d'ailleurs aujourd'hui souvent des langues austronésiennes et non papoues.

De façon plus locale, Papous et Aborigènes d'Australie ont cependant commercé à travers les îles du détroit de Torres, où leurs populations s'interpénètrent (certaines îles sont de langues papoues, d'autres sont de langues aborigènes, avec un vocabulaire austronésien[38] qui montre des contacts anciens).

Il est également à noter que des contacts assez réguliers se sont établis entre pêcheurs Macassans (ou Makassars) du Sud de l'Indonésie (Sulawesi) et aborigènes de la Terre d'Arnhem, et ce à compter du XVIIIe siècle, voire peut-être du XVe siècle[53].

Les îles de l'Océanie proprement dites (Mélanésie, Micronésie et Polynésie) ont connu des situations différenciées. Les îles les plus excentrées, comme la Nouvelle-Zélande ou l'île de Pâques, ne semblent pas avoir notablement participé à des réseaux commerciaux après leurs colonisations. Les îles plus centrales ont participé à des réseaux locaux (au sein des archipels) ou plus généraux (entre les archipels), dont témoignent les traces archéologiques.

Mais plus encore que le commerce, les grandes flottes océaniques ont permis la constitution d'empires. Ainsi, « le pouvoir de la monarchie de Tonga a atteint son apogée au XIIIe siècle. À l'époque, les chefferies exerçaient une influence politique aussi loin que les Samoa »[54]. Cet empire, l'Empire Tu’i Tonga, centré sur « l'île de Tongatapu aboutit à l'occupation progressive de la majorité des îles de la Polynésie occidentale, avec l'imposition de gouverneurs tongiens et des nouveaux chefs »[55].

En Polynésie même, « la tradition des voyages interinsulaires [en fait au-delà des archipels] était, semble-t-il, perdue au temps de Cook [fin XVIIIe siècle] ; mais les connaissances géographiques exprimées alors par un prêtre des îles de la Société prouvent que leur souvenir était encore vivant. Cook, lors de son premier voyage en 1769, prit à son bord Tupaia, un prêtre de Raiatea (îles Sous-le-Vent). Bien qu'il n'ait lui-même voyagé qu'à l'intérieur de l'archipel de la Société, Tupaia fut capable de nommer cent trente îles et d'en replacer soixante-quatorze sur une carte : à l'ouest de la Société le doute subsiste pour les Fidji, les Samoa et les Tonga mais à l'est, on reconnaît sûrement, sur la « carte de Tupaia », une partie des Marquises et des Tuamotu. Tupaia ignorait Hawaii (alors inconnue de J. Cook), l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande. Tout au long de ses voyages avec Cook, au grand étonnement de tous, Tupaia fut capable de désigner la direction de l'archipel de la Société, mais il n'expliqua jamais comment il procédait »[15].

Peuplement de l'Océanie, faunes et flores

Le peuplement de l'Océanie n'a pas seulement été un mouvement humain. Il a aussi été un mouvement d'animaux et surtout de plantes, apportés par les colons, plus ou moins volontairement.

Les colons de la première vague n'ont pas eu d'influence notable. C'étaient en effet des chasseurs-cueilleurs qui n'avaient avec eux ni plantes, ni animaux domestiqués.

Les colons austronésiens de la seconde vague étaient par contre des éleveurs et des horticulteurs, et ont amené avec eux plantes et animaux. Beaucoup d'îles du Pacifique, très isolées, avaient une faune et une flore peu diversifiées. « Plus que d'atteindre les minuscules terres du Grand Océan, il était difficile d'y prospérer : elles étaient en effet dépourvues de presque tout. Ce sont bien les Polynésiens qui, en y transportant, sur dix mille kilomètres, plus de quatre-vingts plantes, les ont transformées en autant de « Nouvelle-Cythère »[15] ». Mais leurs prédécesseurs austronésiens s'y étaient déjà employés, en « talentueux horticulteurs. Ils ont ainsi commencé à enrichir les pauvres îles du sud-ouest du Pacifique, grâce aux végétaux transportés pendant des générations depuis l'Asie du Sud-Est et la Nouvelle-Guinée : ignames, aracées diverses, arbre à pain, canne à sucre[15] ». Introduites par les hommes au fil de leurs voyages, la grande majorité des plantes pré-européennes sont originaires d'Asie du Sud-Est : l'arbre à pain, le taro, le coco, l'igname (Dioscorea alata), le châtaignier tahitien, le jambosier rouge, le pia[Note 3], la canne à sucre, la banane, la pomme cythère, le pandanus, l'épinard hawaïen, le bancoulier, le taro géant[56].

Avec les plantes sont arrivés également des animaux, comme les poulets, un autre animal originaire du sud-est asiatique, avec les premiers mammifères. En effet, « il n'y a pas de mammifère autochtone en Polynésie. Tous ont été introduits volontairement ou non par l'homme. Le chien, le porc furent amenés par les premiers Polynésiens au cours de leurs migrations avec, dans le fond de leurs pirogues, le rat »[57].

Certaines introductions auront des effets négatifs. C'est ainsi que le dingo, introduit en Australie il y a 3 500 à 4 000 ans, a eu un impact semble-t-il néfaste à certains animaux australiens (comme ses concurrents potentiels, le thylacine (loup marsupial)[Note 4] et le diable de Tasmanie), qu'il aurait contribué à faire régresser, voire disparaître.

Si la quasi-totalité des plantes et animaux apportés par les Austronésiens viennent logiquement de leur région d'origine, l'Asie du Sud-Est[56], il existe une exception, la patate douce. Celle-ci est nettement d'origine sud-américaine ou centre-américaine[43]. Pourtant, « des restes carbonisés de tubercule [...] ont [...] été découverts dans un sol d'habitat daté du Xe siècle à Mangaia (îles Cook)[15] », et à l'arrivée des Occidentaux, le tubercule était un aliment très répandu à travers toute la Polynésie[56]. Cette exception atteste que de façon ancienne (avant même l'an mil), les navigateurs polynésiens ont touché l'Amérique du Sud et en ont ramené la patate douce.

Théories abandonnées

La question du peuplement de l'Océanie a suscité dès la fin du XVIIIe siècle un certain nombre de théories, aujourd'hui abandonnées.

Le continent englouti

L'une des premières explications données pour expliquer le peuplement de l'Océanie fut celle de l'existence d'un continent englouti, la « Pacifide », pendant mythique de l'Atlantide. Selon cette thèse, les Océaniens seraient les descendants des habitants de ce continent aujourd'hui disparu duquel il ne subsisterait que quelques sommets émergés : les îles du Pacifique. Cette théorie est formulée pour la première fois par le naturaliste de la troisième circumnavigation de James Cook, James Forster. Elle est par la suite reprise dans l'ouvrage du belgo-français Jacques-Antoine Moerenhout Voyage aux îles du grand océan (1837)[58].

Après 1926, le colonel James Churchward la popularise sous une forme et un nom différents dans un ouvrage intitulé Le Continent perdu de Mu[59], dans lequel ce militaire excentrique tente même de cartographier ce continent imaginaire qu'il a affublé d'un nom polynésien : Mu Ra Roa (mu : variété de poisson ; ra : déictique qui exprime l'éloignement dans le temps ; roa : grand). Il est en effet fréquent en Polynésie de donner des noms de poissons à des îles (par exemple Te ika a Maui, nom māori pour désigner l'Île du Nord de Nouvelle-Zélande). L'ouvrage connaîtra un tel succès de vente que l'auteur en publiera deux suites, également traduites en français : Les Enfants de Mu, et L'Univers secret de Mu[60].

Le mythe de la tribu perdue d’Israël

Parmi les hypothèses du XIXe siècle sur le peuplement de la région, on trouve celle de « la tribu perdue d'Israël ». On la retrouve par exemple chez le révérend Richard Taylor dans un ouvrage intitulé Te Ika a Maui, or New Zealand and its Inhabitants (1855), ou encore chez le Britannique Godfrey Charles Mundy, qui séjourna quelques mois en Nouvelle-Zélande dans les années 1840. Celui-ci écrit : « On dit que beaucoup de leurs coutumes, civiles et religieuses correspondent à un degré remarquable avec celles des Juifs. Les traits du visage de nombreux Māori ont une forte ressemblance avec ceux de l’ancienne race, le même œil exorbité et brillant, le même nez à la fois grossier et aquilin, et la même bouche fine et sensuelle. (...) Les Māori sont-ils descendants d’une des tribus perdues d’Israël[61]? ». On retrouve dans cette description tous les archétypes de l'imagerie traditionnelle sur les Juifs, le « nez aquilin », « l’œil exorbité et brillant », etc.

Toutefois, ce mythe fut également revendiqué par les Maori eux-mêmes au travers du mouvement syncrétique Te Nakahi dont les leaders tel que Papahurihia plus tard connu sous le nom de Te Atua Wera ou encore Wero se disaient descendre de Moïse. Signalé une première fois dans la Bay of Islands en juillet 1833 puis plus tard à Hokianga (extrême Nord de la Nouvelle-Zélande), la naissance du Te Nakahi coïncide avec la multiplication des premiers baptêmes māori.

Mélangeant des préceptes de l’Ancien Testament (respect du Chabbat juif[62]) et des rites ancestraux māori, ses adeptes voyaient dans cette filiation aux Hurai (Juifs en māori), l’affirmation d’une identité mise à mal par les missions. Ce culte a par la suite également influencé de manière prépondérante la révolte de Hone Heke dans le nord du pays et le mouvement royaliste māori de la décennie 1850, le premier roi māori Potatau Te Wherowhero s’affirmant descendre des derniers rois d’Israël.

L’origine indo-européenne des Océaniens

Une autre grande hypothèse sur l’origine des Polynésiens (on s’intéresse à l’époque assez peu aux Mélanésiens) apparaît en 1885. Elle est l’œuvre d’Abraham Fornander, qui postule l’origine indo-européenne des Polynésiens.

Dans le volume 3 de Account of the Polynesian Race, consacré à ce que l’on appelle alors la philologie, autrement dit l’étude des langues, il tente de démontrer l’existence de coïncidences phonétiques et syntaxiques entre les langues polynésiennes et les langues indo-européennes.

Nous sommes alors à l’apogée de la recherche indo-européenne. La même année 1885 paraît un autre ouvrage intitulé Aryan Maori[63] dans lequel l'auteur Edouard Tregear se veut encore plus précis dans la démonstration. Selon lui, une population aryenne installée entre la mer Caspienne et le versant nord de l’Himalaya se serait il y a 4 000 ans scindée en deux groupes. L’un serait parti vers l’ouest pour s’installer en Europe de l'Ouest, l’autre vers le Sud via la Perse et l’Inde. De là, certains d’entre eux auraient continué leur chemin plus à l’est vers l’Asie du Sud-Est puis les îles du Pacifique[64]. Tregear souhaite démontrer une origine commune entre les colons britanniques et les populations maori. Son travail a été fortement critiqué dès sa publication, pour la faiblesse des arguments invoqués, puis dans les années 1970 comme étant le reflet d'une idéologie ethnocentriste et colonialiste présentant les Polynésiens comme des « sauvages blancs » pouvant facilement être assimilés dans la culture occidentale[65].

Peuplement américain

Dans les années 1950, un jeune doctorant norvégien, Thor Heyerdahl, postule une origine amérindienne des Polynésiens[66]. Il appuie sa théorie sur un certain nombre de points :

- Il y a tout d’abord des raisons d’ordre climatique. Il était pour ces voyageurs plus simple de suivre les vents dominants qui dans cette zone soufflent d’est en ouest, que d’aller à leur encontre comme doivent le faire des navigateurs venant d’Asie.

- Un certain nombre de données archéologiques semblent également lui donner à première vue raison. On a ainsi retrouvé sur des sites sud-américains des outillages lithiques qui rappellent ceux des Océaniens.

- Il y a enfin la patate douce que l’on retrouve dans tout le Pacifique et dont l’ethnobotanique a démontré l'origine américaine.

Heyerdahl s'appuie également sur des traditions orales des populations d'Amérique et de Polynésie.

Heyerdahl et cinq équipiers, parmi lesquels Bengt Danielsson, tentent de rallier Tahiti à partir du Pérou sur le radeau Kon-Tiki, afin de démontrer que les radeaux incas, construits à partir balsa, bois poreux, sont capables d'affronter la haute mer et d'effectuer une traversée de plusieurs milliers de milles nautiques. A peine à mi-chemin, le balsa était tellement saturé d'eau qu'un morceau, détaché par l'équipage d'une partie immergée, coulait. L'utilisation du balsa pour de tels voyages n'est pas sans risque (L'Expédition du Kon Tiki, chapitre IV, « les troncs s'imprègnent d'eau »). L'expédition du Kon-Tiki parvient difficilement à Raroia dans les îles Tuamotu.

Aujourd'hui tout le monde s’accorde sur le fait qu'il y a eu des contacts entre les Océaniens et les populations amérindiennes du continent sud-américain (prouvés par la présence de la patate douce américaine en Polynésie[15] (voire par celle de poulets polynésiens en Amérique du Sud si cette découverte de 2007 est définitivement confirmée[44]), mais personne ne remet plus en cause l'origine asiatique des populations du Pacifique et de la Mélanésie, ce que prouvent nettement la linguistique, la génétique des populations et l'ethnobotanique modernes.

Il est donc aujourd'hui plutôt supposé que les traces de contacts préhistoriques ont été laissées par des navigateurs polynésiens en Amérique du Sud, et non par des Sud-américains en Océanie.

Annexes

- Nouvelle thèse d'explication sur la brièveté du peuplement polynésien vers la Nouvelle-Zélande : http://www.radioaustralia.net.au/french/2014-10-02/polyn%C3%A9sie-les-vents-favorables-aux-migrations-entre-1140-et-1260/1374681.

Bibliographie

![]() : ouvrage ayant servi à la rédaction de cet article

: ouvrage ayant servi à la rédaction de cet article

Ouvrages généraux

- Armand de Quatrefages, Hommes fossiles et hommes sauvages, 1883 [lire en ligne]

- Jean Guiart, Découverte de l’Océanie.I.Connaissance des îles, Nouméa, Le Rocher-à-la-Voile, Haere Po, , 276 p.

- Jean Guiart, Découverte de l’Océanie.II.Connaissance des hommes, Nouméa, Le Rocher-à-la-Voile, Haere Po, , 276 p.

- Jean-Christophe Galipaud et Ian Lilley (sous la direction de), Le Pacifique, de 50000 à 2000 avant le présent : Actes du Colloque de 1996, IRD,

- Éric Conte, Tereraa : voyages et peuplement des îles du Pacifique, Tahiti, Éditions Polymages-Scoop, , 43 p. (ISBN 2-909790-04-5)

- Pierre-Yves Toullelan et Bernard Gille, De la Conquête à l'exode : histoire des Océaniens et de leurs migrations dans le Pacifique, t. 1, Papeete, Au Vent des îles, , 344 p. (ISBN 2-909790-59-2, présentation en ligne)

- Patrick Vinton Kirch, « La colonisation du Pacfique », La Recherche, vol. 21, no 225,

- Jean-Christophe Galipaud et Ian Lilley, Collection Colloques et Séminaires,, Le Pacifique de 5000 à 2000 avant le présent : suppléments à l'histoire d'une colonisation (actes du colloque Vanuatu, 31 juillet-6 août 1996), Paris, ORSTOM, coll. « colloques et séminaires »,

Austronésiens

- (en) Robert A. Blust, Austronesian root theory : an essay on the limits of morphology, Amsterdam ; Philadelphie, John Benjamins, , 190 p. (lire en ligne)

- (en) Peter Bellwood, James J. Fox et Darrell Tryon, The Austronesians : Historical and Comparative Perspectives, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, (lire en ligne)

- Chantal Zheng, Les Austronésiens de Taïwan : à travers les sources chinoises, Paris, L'Harmattan, , 254 p. (ISBN 2-7384-3479-7, lire en ligne)

- Christophe Sand, Le début du peuplement austronésien de la Nouvelle-Calédonie : données archéologiques., Nouméa, Département d'archéologie, Service territorial des musées et du patrimoine de Nouvelle-Calédonie, , 162 p.

Lapita

- (en) Patrick Vinton Kirch, The Lapita peoples : ancestors of the oceanic world, Cambridge, Massachusetts, Blackwell Publishers, , 353 p. (présentation en ligne)

- (en) G.R. Clark, A. Anderson et T. Sorovi-Vunidilo, The archaeology of Lapita dispersal in Oceania, Pandanus Books, , 224 p. (ISBN 978-1-74076-010-2)

- Arnaud Noury, Le Lapita : À l'origine des sociétés d'Océanie, Paris, Lulu Eds,

- Arnaud Noury et Jean-Christophe Galipaud, Les lapita, nomades du Pacifique, Marseille, IRD Editions, , 127 p. (ISBN 978-2-7099-1716-2, lire en ligne)

- Arnaud Noury, Le Reflet de l'âme lapita, archéologie du lapita en Océanie, t. 1 : Essai d'Interprétation des Décors des Poteries Lapita en Mélanesie et Polynésie Occidentale entre 3300 et 2700 bp, Versailles, , 120 p.

- Christophe Sand, Lapita : collection de poteries du site de Foué, Nouméa, Département Archéologie, Service territorial des musées et du patrimoine,

Polynésie

- (en) Peter Bellwood, The Polynesians : prehistory of an Island People, Londres, Thames and Hudson (1re éd. 1978), 175 p.

(en) Patrick Vinton Kirch et Roger C. Green, Hawaiki, Ancestral Polynesia : An Essay in Historical Anthropology, Cambridge University Press, , 394 p. (ISBN 978-0-511-06700-6)

(en) Patrick Vinton Kirch et Roger C. Green, Hawaiki, Ancestral Polynesia : An Essay in Historical Anthropology, Cambridge University Press, , 394 p. (ISBN 978-0-511-06700-6)

Autres

- (en) Robert A. Blust, The Proto-Oceanic palatals, Wellington, Nouvelle-Zélande, Mémoire pour la Polynesian society, (présentation en ligne)

- Jean Neyret, Pirogues océaniennes, Amis du Musée de la Marine,

- Christophe Sand et Patrick Vinton Kirch, L'Expédition archéologique d'Edward W. Gifford et Richard Shutler Jr en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1952, Nouméa, Département archéologie, Service des musées et du patrimoine de Nouvelle-Calédonie,

Géographie

Populations

Navigation

- Vaka purua

- Vaka

- Waka

- Liste de waka des Maoris (en)

- Navigation océanienne (en)

Liens externes

- Bibliothèque.Langues-Océaniennes.org, moteur de recherche de ressources en ligne, notamment les publications de l'IRD.

- Michel Orliac (chercheur au CNRS), Polynésiens et Océanautes, le peuplement de l'Océanie, comprenant une bibliographie

- (en) Franck Lebar, Aspects of canoe and house construction on Truk

- (en) James Hornell, Outrigger-attachments in the Society Islands

- (en) Augustus Hamilton, Notes on a model canoe from Mangaia

- vidéo présentant sans commentaire les migrations austronésiennes et polynésiennes (vidéo en lien avec une exposition du UCLA Fowler Museum, Los Angeles)

Notes et références

Notes

- Le découpage de l'Océanie en trois régions historiques est de nos jours remis en cause par certains chercheurs qui ne lui trouvent aucun caractère pertinent et pour qui les concepts d'Océanie proche et d'Océanie éloignée devraient être préférés. (Tcherkézoff et al. 2008)

- Quelques auteurs se posent la question d'un apparentement linguistique direct entre le fidjien oriental et les langues polynésiennes, penchant plutôt pour une ressemblance de type aréale liée à des influences tongiennes plus tardives à partir du Xe siècle.

- Appelé également le manioc polynésien

- The Thylacine Museum conclut que le dingo a peut-être joué un rôle dans la disparition de l'animal d'Australie, mais sans qu'une certitude soit possible.

Références

- Fiona MacDonald, « Scientists just found the remains of a 700,000-year-old 'hobbit' »

- H. Voris, H. Simpson et C. Simpson, 2000 et 2006, « Pleistocene Sea Level / Paleogeography Maps of Sunda Shelf »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), The Field Museum, Chicago, Illinois.

- Big Bank Shoals of the Timor Sea : An environmental resource atlas « Copie archivée » (version du 8 septembre 2006 sur Internet Archive), 2001, Australian Institute of Marine Science, consulté le 03/01/2009.

- Sahul Time, Monash University, consulté le 03/01/2009.

- Voir carte du Sahul sur « http://www.biology.iastate.edu/intop/1Australia/04papers/TressaAborigOrign_files/image002.jpg »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- « Phylogeography and Ethnogenesis of Aboriginal Southeast Asians », article publié en 2006 dans Molecular Biology and Evolution, par Catherine Hill, Pedro Soares, Maru Mormina, Vincent Macaulay, William Meehan, James Blackburn, Douglas Clarke, Joseph Maripa Raja, Patimah Ismail, David Bulbeck, Stephen Oppenheimer, Martin Richards.

- (en) Josephine Flood, Original Australians: Story of the Aboriginal people, Allen & Unwin, (ISBN 978-1-74115-962-2, lire en ligne)

- Y-chromosome studies confirm the presence of M130 chromosomes in Australian and Melanesian populations (Underhill, 2004), which suggests that the original settlers to this region were part of the initial southern migration c. 40,000–50,000 yr bp, « Environmental setting of human migrations in the circum-Pacific region », Kevin O. Pope et John E. Terrell, Journal of Biogeography, 2008, volume 35, pages 1 à 21.

- Ingman et Gyllesten donnent en 2003, à la suite de l'analyse de l'ADN mitochondrial, une estimation du peuplement de l'Australie entre -40 000 et - 70 000 ans. Voir Ingman et Gyllesten, « Mitochondrial genome variation and evolutionary history of Australian and New Guinean aborigines », article publié dans Genome Research (13(7): 1600-6). Cité dans « The Australian Aboriginal People: Dating the Colonization of Australia », un article de Tressa Jamison publié sur Biology @ Iowa State, un site de l'université d'État de l'Iowa.

- « From DNA Analysis, Clues to a Single Australian Migration », par NICHOLAS WADE, The New York Times, le 8 mai 2007, citant les travaux de Georgi Hudjashov, Toomas Kivisild et al. publiés le 11 mai 2007 dans « Revealing the prehistoric settlement of Australia by Y chromosome and mtDNA analysis », dans la revue The Proceedings of the National Academy of Sciences.

- (en) Corey J. A. Bradshaw, Kasih Norman, Sean Ulm et al., Stochastic models support rapid peopling of Late Pleistocene Sahul, Nature Communications, volume 12, Article numéro: 2440, 29 avril 2021, doi.org/10.1038/s41467-021-21551-3

- The Original Australians: Story of the Aboriginal People [Google books], pages 178 à 181, Joséphine Flood, Allen & Unwin, 2006, (ISBN 1-74114-872-3).

- Barbara Ann Kipfer, Encyclopedic Dictionary of Archaeology, éditions Springer, 2000, (ISBN 0-306-46158-7), page 584.

- Australian Bureau of Statistics, Aboriginal occupation.

- « Polynésiens et Océanautes, le peuplement de l'Océanie », par Michel Orliac, Chercheur au CNRS, un article publié en 2000, reproduit sur le site Clio.fr.

- Environ 12 000 ans pour la Tasmanie. Voir Australian Bureau of Statistics, Aboriginal occupation.

- huit mille ans pour la rupture entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée pour Georgi Hudjashov, Toomas Kivisild et al. dans « Revealing the prehistoric settlement of Australia by Y chromosome and mtDNA analysis », dans la revue The Proceedings of the National Academy of Sciences du 11 mai 2007. Mais 6 000 à 8 000 ans pour d'autres auteurs : voir The Original Australians: Story of the Aboriginal People [Google books], page 175, Joséphine Flood, Allen & Unwin, 2006, (ISBN 1-74114-872-3).

- « Ancien site agricole de Kuk », inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Présentation sur le site de l'UNESCO. Consulté le 03/01/2009.

- Rolett, Barry, Jiao, Tianlong & Lin, Gongwu (2002). « Early seafaring in the Taiwan Strait and the search for Austronesian origins ». Journal of Early Modern History, 4.1, pages 307–319.

- Peter Bellwood, James J. Fox and Darrell Tryon,Chapter 1. The Austronesians in History: Common Origins and Diverse Transformations, sur le site de The Australian National University.

- Peter Bellwood,Chapter 5. Austronesian Prehistory in Southeast Asia: Homeland, Expansion and Transformation, sur le site de The Australian National University.

- CCTV13

- La lettre d’information ArEthPa, « Préhistoire Océanienne - Lapita, société et religion - PDF »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), ARNAUD NOURY EDITIONS, juin 2006.

- Matthew Spriggs,Chapter 6. The Lapita Culture and Austronesian Prehistory in Oceania - Part 1. Origins and Dispersals, étude The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives sur le site de THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY.

- Matthew Spriggs,Chapter 6. The Lapita Culture and Austronesian Prehistory in Oceania - An Outline of Archaeological Prehistory.

- Sur l'île de Nuku Hiva, par R. C. Suggs (1957), et sur l'île de Ua Huka, par Y. H. Sinoto (1964).

- « Melanesian and Asian origins of Polynesians: mtDNA and Y chromosome gradients across the Pacific », par M. Kayser, S. Brauer, R. Cordaux, A. Casto, O. Lao, L.A. Zhivotovsky, C. Moyse-Faurie, R.B. Rutledge, W. Schiefenhoevel, D. Gil, A.A. Lin, P.A. Underhill, P.J. Oefner, R.J. Trent, M. Stoneking, publié en 2006 dans Molecular Biology and Evolution, pages 2234-2244.

- « Ethnologue: Languages of the World, 15th edition »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), 2005, Raymond G. Gordon Jr. editor, (ISBN 1-55671-159-X), voir l'arbre des langues océaniennes sur la version en ligne du livre, selon le classement des auteurs.

- « Ethnologue: Languages of the World, 15th edition »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), 2005, Raymond G. Gordon Jr. editor, (ISBN 1-55671-159-X), voir l'arbre des langues Barito sur la version en ligne du livre, selon le classement des auteurs.

- « Ethnologue: Languages of the World, 15th edition »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), 2005, Raymond G. Gordon Jr. editor, (ISBN 1-55671-159-X), voir l'arbre des langues malayo-polynésienne du sous groupe centre-est sur la version en ligne du livre, selon le classement des auteurs.

- « Ethnologue: Languages of the World, 15th edition »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), 2005, Raymond G. Gordon Jr. editor, (ISBN 1-55671-159-X), voir l'arbre des langues malayo-polynésienne du sous groupe fidjien-polynésien sur la version en ligne du livre, selon le classement des auteurs.

- Une étude de 1983 analysant l'ADN de 2 400 personnes dans les Îles Salomon a montré des marqueurs différenciant clairement les exclaves polynésiennes des autres îles. Sur les quatre îles étudiées, Anuta avait la population la plus distincte génétiquement, suivie de Rennell, de Bellona puis de Tikopia, l'influence mélanésienne étant plus marquée dans cette dernière - (en) Hawkins, B.R.; Kirk, R.L.; Bhatia, K.; Brown, P.; Garruto, R.M.; Gajdusek, D.C., « A population genetic study of the Banks and Torres Islands (Vanuatu) and of the Santa Cruz Islands and Polynesian Outliers (Solomon Islands) », American Journal of Physical Anthropology, vol. 62, , p. 343-61 (lire en ligne). Quant au type physique des locuteurs du Faga-Uvéa (une langue polynésienne) de l'île d'Ouvéa (Nouvelle-Calédonie), il est typiquement kanak (mélanésien)

- Serge Tcherkézoff, Polynésie-Mélanésie : l'invention française des races et des régions de l'Océanie, XVIe-XXe siècles, Pirae (Polynésie française), Au vent des îles, , 376 p. (ISBN 978-2-915654-52-3 et 2-915654-52-2)

- Kirch et Green 2001, p. 77-79

- Dennis Monnerie, « Quels changements de paradigmes pour les études océanistes ? », Journal de la Société des Océanistes, (lire en ligne)

- Gibbons, Ann, "First Polynesians launched from East Asia to settle Pacific", Science, 07 Oct 2016: Vol. 354, Issue 6308, pp. 24-25 DOI: 10.1126/science.354.6308.24

- Lire à ce sujet : Melanesian Origin of Polynesian, Manfred Kayser, Silke Brauer, Gunter Weiss, Peter A. Underhill, Lutz Roewer, Wulf Schiefenhövel, Mark Stoneking, Current Biology, 2000, volume 10, pages 1237 « http://hpgl.stanford.edu/publications/CB_2000_v10_p1237.pdf »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- Rod Mitchell, 1995, Linguistic Archaeology in Torres Strait: The Western-Central Torres Strait Language, Townsville, James Cook University, thèse universitaire.

-

- R Nowak, 1999, Walker's Mammals of the World, sixième édition, The Johns Hopkins University Press.

- Laurie Corbett, 1995, The Dingo in Australia and Asia, Ithaca, Cornell University Press.

- « Canis lupus dingo », un article de l'Animal Diversity Web de l'Université du Michigan, consulté le 14 juin 2008.

- « Canis lupus dingo », Laurie Corbett, sur le site du Canid specialist group de l'UICN.

- Éric CONTE, « Le Pacifique d’avant le contact : un espace de culture globale ? (encadré) », Hermès, (ISSN 0767-9513, DOI 10.4267/2042/51469, lire en ligne, consulté le )

- Elsdon Best, « The Maori canoe. An account of various types of vessels used by the Maori of New Zealand in former times, with some description of those of the isles of the pacific, and a brief account of the peopling of New Zealand ». Board of Maori Ethnological Research', pour the Dominion Museum', Bulletin N° 7, Wellington: W.A.G. Skinner, Government Printer, p.158.

- « « Sweet Potato »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) », un article sur le site du Consultative Group on International Agricultural Research.

- « Le poulet est arrivé en Amérique avant les Espagnols », Cécile Dumas, 12/06/2008, sur Sciences et Avenir.com, citant Alice Storey et al. : Radiocarbon and DNA evidence for a pre-Columbian introduction of Polynesian chickens to Chile, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 07/06/2007. Il est à noter que cette étude a été contestée par Jaime Gongora et al. dans More DNA and dating studies needed for ancient El Arenal-1 chickens, PNAS, 24/11/2008. L'équipe d'Alice Storey a publié en retour des données additionnelles dont elle considère qu'elles valident l'analyse initiale, dans Pre-Columbian chickens, dates, isotopes, and mtDNA, PNAS, 24/11/2008.

- « Ancient Voyaging and Polynesian Origins », par Pedro Soares et al., article publié dans The American Journal of Human Genetics, Volume 88, Issue 2, 239-247, 3 février 2011.

- Georges Boulinier et Geneviève Boulinier, « Les Polynésiens et la navigation astronomique », Journal de la Société des océanistes, t. 28, no 36, , p. 275–284 (lire en ligne)

- Elsdon Best, 1925, The Maori canoe, Nouvelle-Zélande, Dominion museum, bulletin no 7, chapitre I. Introductory Remarks, page 2.

- Elsdson BEST, 1925, The Maori canoe, Nouvelle-Zélande, Dominion museum, bulletin no 7, chapitre II. Classification and Description of Maori Canoes, page 6.

- Elsdon Best, 1925, The Maori canoe, Nouvelle-Zélande, Dominion museum, bulletin no 7, chapitre II. Classification and Description of Maori Canoes, pages 12 et 13.

- Elsdon Best, 1925, The Maori canoe, Nouvelle-Zélande, Dominion museum, bulletin no 7, chapitre II. Classification and Description of Maori Canoes, page 10.

- Elsdon Best, 1925, The Maori canoe, Nouvelle-Zélande, Dominion museum, bulletin no 7, chapitre II. Classification and Description of Maori Canoes, page 11.

- Depuis le IIIe siècle, les Philippines sont en contact avec les autres peuples d'Asie du Sud-Est, en particulier d'Indochine, de Bornéo et de Sumatra.

- « The rock art that redraws our history », article du The Sydney Morning Herald, James Woodford, 20 septembre 2008.

- US Department of State - Background Note: Tonga.

- « « Empires maritimes préhistoriques dans le Pacifique : Ga'asialili et la mise en place d'une colonie tongienne à Uvea (Wallis, Polynésie Occidentale) »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) », Journal de la Société des océanistes, 1999, N° 1, vol. 108, de la page 103 à la page 124.

- « La flore de Polynésie », sur www.abcdaire.netfenua.pf (consulté le )

- « Faune », sur www.abcdaire.netfenua.pf (consulté le )