Araceae

Les Araceae (Aracées) sont une famille de plantes qui comprend quelque 3 500 espèces réparties en environ 139 genres[1].

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheobionta |

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Liliopsida |

| Sous-classe | Arecidae |

| Ordre | Arales |

Ce sont des plantes monocotylédones, arbustes ou plantes herbacées, parfois arborescentes des régions subtropicales, tropicales, et, en nombre réduit, des régions tempérées. Appartient à cette famille l'arum titan (Amorphophallus titanum), originaire de Sumatra, la plus grosse inflorescence de cette famille. On peut citer en France le gouet tacheté (Arum maculatum).

Étymologie

Le nom vient du genre type Arum issu du latin, le terme grec αρον / aron désignant la même plante[2].

Classification

Les quelques espèces du genre Acorus, initialement placées dans la famille des Aracées, en ont été récemment retirées et placées dans celle des Acoraceae. Ces plantes de zones uliginaires sont actuellement considérées comme les monocotylées les plus primitives.

La classification phylogénétique incorpore les Lemnaceae (les « lentilles d'eau »), dans cette famille. Ces plantes très simplifiées, qui n’ont que quelques feuilles minuscules, voire l'absence de racines, possèdent une inflorescence réduite à l’extrême, qui n’est constituée que de deux ou trois fleurs, avec uniquement une étamine ou un pistil.

Caractéristiques

Leur inflorescence est typique, constituée d'un spadice (axe d'inflorescence), où sont placées de minuscules fleurs, et d'une large bractée, dite spathe. Certaines espèces (ex : Anthurium ou Zantedeschia aethiopica, l'arum blanc des fleuristes) ont un spadice recouvert de fleurs sur toute sa longueur. La spathe est soit complètement étalée (Anthurium) soit repliée en forme de cornet ; sa portion inférieure protégeant ainsi la base du spadice (Zantedeschia).

Dans le genre Arum, les fleurs ne sont présentes que sur la partie inférieure du spadice, et cachées dans un repli de la spathe. Quand les fleurs femelles sont réceptives, la partie supérieure du spadice émet un parfum qui attire les insectes pollinisateurs. Certaines espèces comme Arum creticum ont une odeur agréable. D'autres, pollinisées par les mouches ou des insectes nécrophages sentent la viande avariée ou le fumier. Un groupe de fleurs stériles filamenteuses présent à hauteur d'un rétrécissement de la spathe fonctionne comme une trappe. Il laisse entrer les insectes couverts de pollen provenant d'une autre inflorescence et les retient prisonniers pour qu'ils assurent la fécondation. Les fleurs mâles s'ouvrent ensuite. Les fleurs filamenteuses se flétrissent, libérant alors les insectes couverts de pollen, qui pourront, en visitant une plante voisine, assurer une pollinisation croisée.

Certaines espèces, dont le spectaculaire arum titan Amorphophallus titanum de Sumatra, espèce géante présente dans les serres de quelques jardins botaniques, ont éveillé l'imagination de populations primitives et étaient — sont parfois encore — considérées comme des symboles phalliques. Ainsi Arum maculatum, l'arum tacheté de nos régions, est appelé en anglais cuckoo pint — de l'anglo-saxon cucu pintle, littéralement phallus erectus. Typhonium venosum (syn. Sauromatum venosum), l'Arum cornu du sud de l'Himalaya, est aussi dit voodoo lily. Ses tubercules, parfois présentés comme fleurissant à sec à l'intérieur, produisent une inflorescence « diabolique » à long spadice violet entouré par une spathe jaunâtre à taches pourprées. Cette espèce spectaculaire a une odeur nauséabonde, faisant qu'on s'en débarrasse souvent rapidement…

Utilisation

Usage ornemental

De nombreuses espèces de cette famille sont utilisées comme plantes ornementales et d'appartement (genres Anthurium, Dieffenbachia, Monstera).

Usage alimentaire

Rares sont celles cultivées à des fins alimentaires, on peut citer le taro, une plante du genre Colocasia, le taro géant des marais (genre Cyrtosperma), le faux philodendron Monstera deliciosa ou le konjac. Pour Sauromatum, voir Typhonium.

Les feuilles et/ou rhizomes de quelques espèces sont (ou ont été) consommées, après préparation pour les rendre comestibles. Colocasia esculenta est cultivée pour son tubercule[3].

Liste des genres

Selon Kew liste

World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) (30 août 2012)[4]

- Aglaodorum Schott (1858)

- Aglaonema Schott (1829)

- Alloschemone Schott (1858)

- Alocasia (Schott) G.Don (1839)

- Ambrosina Bassi (1763)

- Amorphophallus Blume ex Decne. (1834)

- Amydrium Schott (1863)

- Anadendrum Schott (1857)

- Anaphyllopsis A.Hay (1988 publ. 1989)

- Anaphyllum Schott (1858)

- Anchomanes Schott (1853)

- Anthurium Schott (1829)

- Anubias Schott (1857)

- Apoballis Schott (1858)

- Aridarum Ridl. (1913)

- Ariopsis Nimmo (1839)

- Arisaema Mart. (1831)

- Arisarum Mill. (1754)

- Arophyton Jum. (1928)

- Arum L. (1753)

- Asterostigma Fisch. & C.A.Mey. (1845)

- Bakoa P.C.Boyce & S.Y.Wong (2008)

- Biarum Schott (1832)

- Bognera Mayo & Nicolson (1984)

- Bucephalandra Schott (1858)

- Caladium Vent. (1800)

- Calla L. (1753)

- Callopsis Engl. (1895)

- Carlephyton Jum. (1919)

- Cercestis Schott (1857)

- Chlorospatha Engl. (1878)

- Colletogyne Buchet (1939)

- Colocasia Schott (1832)

- Croatiella E.G.Gonç. (2005)

- Cryptocoryne Fisch. ex Wydler (1830)

- Culcasia P.Beauv. (1805)

- Cyrtosperma Griff. (1851)

- Dieffenbachia Schott (1829)

- Dracontioides Engl. (1911)

- Dracontium L. (1753)

- Dracunculus Mill. (1754)

- Eminium Schott (1856)

- Epipremnum Schott (1857)

- Filarum Nicolson (1967)

- Furtadoa M.Hotta (1981)

- Gearum N.E.Br. (1882)

- Gonatopus Engl. (1879)

- Gorgonidium Schott (1864)

- Gymnostachys R.Br. (1810)

- Hapaline Schott (1858)

- Helicodiceros Schott (1853)

- Hestia S.Y.Wong & P.C.Boyce (2010)

- Heteropsis Kunth (1841)

- Holochlamys Engl. (1883)

- Homalomena Schott (1832)

- Incarum E.G.Gonç. (2005)

- Jasarum G.S.Bunting (1975 publ. 1977)

- Lagenandra Dalzell (1852)

- Lasia Lour. (1790)

- Lasimorpha Schott (1857)

- Lemna L. (1753)

- Lysichiton Schott (1857)

- Mangonia Schott (1857)

- Monstera Adans. (1763)

- Montrichardia Crueg. (1854)

- Nephthytis Schott (1857)

- Ooia S.Y.Wong & P.C.Boyce (2010)

- Orontium L. (1753)

- Pedicellarum M.Hotta (1976)

- Peltandra Raf. (1819)

- Philodendron Schott (1829)

- Philonotion Schott (1857)

- Phymatarum M.Hotta (1965)

- Pichinia S.Y.Wong & P.C.Boyce (2010)

- Pinellia Ten. (1839)

- Piptospatha N.E.Br. (1879)

- Pistia L. (1753)

- Podolasia N.E.Br. (1882)

- Pothoidium Schott (1857)

- Pothos L. (1753)

- Protarum Engl. (1901)

- Pseudohydrosme Engl. (1892)

- Pycnospatha Thorel ex Gagnep. (1941)

- Remusatia Schott (1832)

- Rhaphidophora Hassk. (1842)

- Rhodospatha Poepp. (1845)

- Sauromatum Schott (1832)

- Scaphispatha Brongn. ex Schott (1860)

- Schismatoglottis Zoll. & Moritzi (1854)

- Scindapsus Schott (1832)

- Spathantheum Schott (1859)

- Spathicarpa Hook. (1831)

- Spathiphyllum Schott (1832)

- Spirodela Schleid. (1839)

- Stenospermation Schott (1858)

- Steudnera K.Koch (1862)

- Stylochaeton Lepr. (1834)

- Symplocarpus Salisb. ex Nutt. (1817)

- Synandrospadix Engl. (1883)

- Syngonium Schott (1829)

- Taccarum Brongn. ex Schott (1858)

- Theriophonum Blume (1837)

- Typhonium Schott (1829)

- Typhonodorum Schott (1857)

- Ulearum Engl. (1905)

- Urospatha Schott (1853)

- Wolffia Horkel ex Schleid. (1844)

- Wolffiella (Hegelm.) Hegelm. (1895)

- Xanthosoma Schott (1832)

- Zamioculcas Schott (1856)

- Zantedeschia Spreng. (1826)

- Zomicarpa Schott (1856)

- Zomicarpella N. E. Brown (1881)

Selon APWebsite

Angiosperm Phylogeny Website (17 mai 2010)[5]

- Aglaodorum Schott

- Aglaonema Schott

- Alloschemone Schott

- Alocasia (Schott) G.Don

- Ambrosina Bassi

- Amorphophallus Blume ex Decaisne

- Amydrium Schott

- Anadendrum Schott

- Anaphyllopsis A.Hay

- Anaphyllum Schott

- Anchomanes Schott

- Anthurium Schott

- Anubias Schott

- Aridarum Ridl.

- Ariopsis Nimmo

- Arisaema Mart.

- Arisarum Mill.

- Arophyton Jum.

- Arum L.

- Asterostigma Fisch. & C.A.Mey.

- Biarum Schott

- Bognera Mayo & Nicolson

- Bucephalandra Schott

- Caladium Vent.

- Calla L.

- "Callopsis Engl.

- Carlephyton Jum.

- Cercestis Schott

- Chlorospatha Engl.

- Colletogyne Buchet

- Colocasia Schott

- Cryptocoryne Fisch. ex Wydler

- Culcasia P.Beauv.

- Cyrtosperma Griff.

- Dieffenbachia Schott

- Dracontioides Engl.

- Dracontium L.

- Dracunculus Mill.

- Eminium (Blume) Schott

- Epipremnum Schott

- Filarum Nicolson

- Furtadoa M.Hotta

- Gearum N. E. Brown

- Gonatanthus Klotzsch

- Gonatopus J. D. Hooker ex Engl.

- Gorgonidium Schott

- Gymnostachys R. Brown

- Hapaline Schott

- Helicodiceros Schott ex K.Koch

- Heteroaridarum M.Hotta

- Heteropsis Kunth

- Holochlamys Engl.

- Homalomena Schott

- Hottarum Bogner & Nicolson

- Jasarum Bunting

- Lagenandra Dalzell

- Lasia Lour.

- Lasimorpha Schott

- Lemna L.

- Lysichiton Schott

- Mangonia Schott

- Monstera Adans.

- Montrichardia Crueg.

- Nephthytis Schott

- Orontium L.

- Pedicellarum M.Hotta

- Peltandra Rafinesque

- Philodendron Schott

- Phymatarum M.Hotta

- Pinellia Ten.

- Piptospatha N. E. Brown

- Pistia L.

- Podolasia N. E. Brown

- Pothoidium Schott

- Pothos L.

- Protarum Engl.

- Pseudodracontium N. E. Brown

- Pseudohydrosme Engl.

- Pycnospatha Thorel ex Gagnep.

- Remusatia Schott

- Rhaphidophora Hassk.

- Rhodospatha Poepp.

- Sauromatum Schott

- Scaphispatha Brongn. ex Schott

- Schismatoglottis Zoll. & Moritzi

- Scindapsus Schott

- Spathantheum Schott

- Spathicarpa Hook.

- Spathiphyllum Schott

- Spirodela Schleid.

- Stenospermation Schott

- Steudnera K.Koch

- Stylochaeton Lepr.

- Symplocarpus Salisb. ex Nutt.

- Synandrospadix Engl.

- Syngonium Schott

- Taccarum Brongn. ex Schott

- Theriophonum Blume

- Typhonium Schott

- Typhonodorum Schott

- Ulearum Engl.

- Urospatha Schott

- Wolffia Horkel ex Schleid.

- Wolffiella (Hegelm.) Hegelm.

- Xanthosoma Schott

- Zamioculcas Schott

- Zantedeschia Spreng.

- Zomicarpa Schott

- Zomicarpella N. E. Brown

Selon NCBI

- sous-famille Aroideae

- tribu Areae

- Arum

- Biarum

- Dracunculus

- Eminium

- Helicodiceros

- Theriophonum

- Typhonium

- tribu Arisaemateae

- tribu Arisareae

- Ambrosina

- Arisarum

- tribu Caladieae

- Caladium

- Chlorospatha

- Filarum

- Hapaline

- Jasarum

- Scaphispatha

- Syngonium

- Ulearum

- Xanthosoma

- Zamioculcas

- Zomicarpa

- Zomicarpella

- tribu Colocasieae

- tribu Montrichardieae

- tribu Nephthytideae

- tribu Peltandreae

- Arophyton

- Carlephyton

- Colletogyne

- Peltandra

- Typhonodorum

- tribu Pistieae

- tribu Thomsonieae

- Amorphophallus

- Pseudodracontium

- Thomsonia

- tribu Areae

- sous-famille Calloideae

- sous-famille Gymnostachydoideae

- Gymnostachys

- sous-famille Lasioideae

- Anaphyllopsis

- Cyrtosperma

- Dracontioides

- Dracontium

- Lasia

- Lasimorpha

- Podolasia

- Pycnospatha

- Urospatha

- sous-famille Lemnoideae

- sous-famille Orontioideae

- sous-famille Philodendroideae

- tribu Aglaonemateae

- Aglaodorum

- Aglaonema

- Anchomanes

- Nephthytis

- tribu Culcasieae

- tribu Philodendreae

- Anubias

- Homalomena

- Philodendron

- tribu Spathicarpeae

- Asterostigma

- Bognera

- Croatiella

- Dieffenbachia

- Gearum

- Gorgonidium

- Incarum

- Mangonia

- Spathantheum

- Spathicarpa

- Synandrospadix

- Taccarum

- tribu Stylochaetoneae

- Stylochaeton

- tribu Zamioculcadeae

- Gonatopus

- tribu Zantedeschieae

- tribu Aglaonemateae

- sous-famille Pothoideae

- tribu Monstereae

- Alloschemone

- Amydrium

- Anadendrum

- Epipremnum

- Heteropsis

- Holochlamys

- Monstera

- Rhaphidophora

- Rhodospatha

- Scindapsus

- Spathiphyllum

- Stenospermation

- tribu Potheae

- tribu Monstereae

- sous-famille Schismatoglottidoideae

- tribu Cryptocoryneae

- Cryptocoryne

- Lagenandra

- tribu Schismatoglottideae

- Aridarum

- Bakoa

- Bucephalandra

- Phymatarum

- Piptospatha

- Schismatoglottis

- Schottarum

- tribu Cryptocoryneae

Selon Delta-angio

DELTA Angio (14 avr. 2010)[7]

- Aglaodorum

- Aglaonema

- Alloschemone

- Alocasia

- Ambrosina

- Amorphophallus

- Amydrium

- Anadendrum

- Anaphyllopsis

- Anaphyllum

- Anchomanes

- Anthurium

- Anubias

- Aridarum

- Ariopsis

- Arisaema

- Arisarum

- Arophyton

- Arum

- Asterostigma

- Biarum

- Bognera

- Bucephalandra

- Caladium

- Calla

- Callopsis

- Carlephyton

- Cercestis

- Chlorospatha

- Colletogyne

- Colocasia

- Cryptocoryne

- Culcasia

- Cyrtosperma

- Dieffenbachia

- Dracontioides

- Dracontium

- Dracunculus

- Eminium

- Epipremnum

- Filarum

- Furtodoa

- Gearum

- Gonatanthus

- Gonatopus

- Gorgonidium

- Gymnostachys

- Hapaline

- Helicodiceros

- Heteroaridarum

- Heteropsis

- Holochlamys

- Homalomena

- Hottarum

- Jasarum

- Lagenandra

- Lasia

- Lasimorpha

- Lysichiton

- Mangonia

- Monstera

- Montrichardia

- Nephthytis

- Orontium

- Pedicellarum

- Peltandra

- Philodendron

- Phymatarum

- Pinellia

- Piptospatha

- Pistia

- Podolasia

- Pothoidium

- Pothos

- Protarum

- Pseudodracontium

- Pseudohydrosme

- Pycnospatha

- Remusatia

- Raphidophora

- Rhodospatha

- Sauromatum

- Scaphispatha

- Schismatoglottis

- Scindapsus

- Spathantheum

- Spathicarpa

- Spathiphyllum

- Stenospermation

- Steudnera

- Stylochaeton

- Symplocarpus

- Synandrospadix

- Syngonium

- Taccarum

- Theriophonum

- Typhonium

- Typhonodorum

- Ulearum

- Urospatha

- Urospathella

- Xanthosoma

- Zamioculcas

- Zantedeschia

- Zomicarpa

- Zomicarpella

Selon ITIS

- Aglaodorum Schott

- Aglaonema Schott

- Alocasia (Schott) G. Don

- Amorphophallus Blume ex Decne.

- Anaphyllopsis A. Hay

- Anthurium Schott

- Anubias Schott

- Arisaema Mart.

- Arum L.

- Caladium Vent.

- Calla L.

- Clinostigma H. Wendl. (Habituellement placé dans la famille Arecaceae)

- Colocasia Schott, 1832

- Colocasia Schott

- Cryptocoryne Fisch. ex Wydl.

- Cyrtosperma Griffith

- Dieffenbachia Schott

- Dracontioides Engl.

- Dracontium L.

- Dracunculus P. Mill.

- Epipremnum Schott

- Jasarum G. S. Bunting

- Lagenandra Dalzell

- Lasia Loureiro, 1790

- Lysichiton Schott

- Lysichitum

- Monstera Adans.

- Montrichardia Creuger

- Orontium L.

- Peltandra Raf.

- Philodendron Schott

- Pinellia Ten.

- Pistia L.

- Symplocarpus Salisb. ex Nutt.

- Syngonium Schott

- Xanthosoma Schott

- Zantedeschia Spreng.

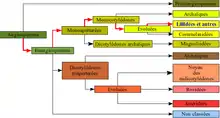

Phylogénie

Phylogénie basée sur l'Angiosperm Phylogeny Website[9].

| Araceae |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Notes et références

- Deni Brown, Aroids – Plants of the Arum Family (seconde édition), Timber Press, 2000 (ISBN 0-88192-485-7)

- Réginald Hulhoven, Les arums et autres aracées des régions tempérées, Les Jardins d'Eden, 17: 16-23, 2003

- « Araceae Juss. | Plants of the World Online | Kew Science », sur Plants of the World Online (consulté le )

- (en) Maarten J M Christenhusz, Michael F Fay et Mark W. Chase, Plants of the World : An Illustrated Encyclopedia of Vascular Plants, Chicago, The University of Chicago Press, , 816 p. (ISBN 978-0-2265-2292-0, lire en ligne), p. 120.

- Couplan, François (2009) Le régal végétal : plantes sauvages comestibles ; Editions Ellebore, 527 pages

- WCSP. World Checklist of Selected Plant Families. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet ; http://wcsp.science.kew.org/, consulté le 30 août 2012

- Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, July 2017 [and more or less continuously updated since]." will do. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/, consulté le 17 mai 2010

- NCBI, consulté le 14 avr. 2010

- DELTA Angio, consulté le 14 avr. 2010

- Integrated Taxonomic Information System (ITIS), www.itis.gov, CC0 https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK, consulté le 14 avr. 2010

- P.F. Stevens, « Araceae », sur Angiosperm Phylogeny Website, (consulté le )

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

- (fr) Référence Belles fleurs de France : Araceae

- (en) Référence Flora of North America : Araceae

- (en) Référence Madagascar Catalogue : Araceae

- (en) Référence Flora of Pakistan : Araceae

- (en) Référence Catalogue of Life : Araceae (consulté le )

- (en) Référence Kew Garden World Checklist : Araceae

- (en) Référence Angiosperm Phylogeny Website : Araceae ()

- (en) Référence DELTA Angio : Araceae Juss.

- Voir aussi Lemnaceae.

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Araceae

- (en) Référence Paleobiology Database : Araceae de Jussieu

- (fr+en) Référence ITIS : Araceae

- (en) Référence NCBI : Araceae (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : famille Araceae Juss. (+liste des genres contenant des synonymes)

- (fr+en) Référence CITES : famille Araceae (sur le site de l’UNEP-WCMC)

- (fr) Flore photographique régionale

Bibliographie

- (en) Deni Bown, Aroids: Plants of the Arum Family, Timber Press, , 392 p.