Canne à sucre

La canne à sucre est une plante cultivée appartenant au genre Saccharum (famille des Poaceae ou graminées, sous-famille des Panicoideae), cultivée principalement pour la production du sucre (sucre de canne complet ou non) extrait des tiges (ou chaumes). Historiquement quatre espèces de cannes ont été domestiquées, principalement Saccharum officinarum, mais les cultivars modernes forment un ensemble d'hybrides complexes issus principalement de croisements entre Saccharum officinarum et Saccharum spontaneum, avec des contributions de Saccharum robustum, Saccharum sinense, Saccharum barberi, et de plusieurs genres apparentés tels que Miscanthus, Narenga et Erianthus[1].

La canne à sucre était jusqu'au début du XIXe siècle la seule source importante de sucre et représente encore, au XXIe siècle, 70 à 80 % de la production de sucre[2]. Avec un volume annuel de production supérieur à 1,9 milliard de tonnes (matière fraîche)[3], soit environ 570 millions de tonnes (matière sèche), c'est une des principales plantes cultivées au niveau mondial.

Description

.jpg.webp)

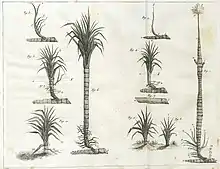

La canne à sucre est une grande graminée (Poaceae) tropicale herbacée à port de roseau, d'une hauteur allant de 2,5 à 6 mètres[4]. Les tiges, d'un diamètre de 1,5 à 6 cm, sont pleines[5]. Les feuilles, alternes, sont réparties en deux files opposées et ont un limbe de 1 m de long environ sur 2 à 10 cm de large pesant environ 300 g et plus. Elles sont au nombre de dix sur les plantes en pleine croissance, la partie inférieure de la tige se dénudant au fur et à mesure que les feuilles basses se dessèchent.

L'inflorescence est une panicule terminale de cinquante centimètres à un mètre de long. En culture, la canne est généralement coupée avant floraison. C'est une plante vivace par sa souche rhizomateuse.

Histoire

La canne à sucre est connue depuis la préhistoire (Néolithique), et serait originaire de Nouvelle-Guinée ou d'Indochine. Sa culture s'est progressivement étendue aux îles avoisinantes, puis a gagné l'Inde et la Chine. L'extraction de sucre de canne est attestée en Chine environ six siècles avant Jésus-Christ. C'est l'expédition d'Alexandre le Grand jusqu'à l'Indus aux alentours de -325 qui la fit connaître la première fois aux Européens, on en retrouve la trace dans les écrits de Néarque[6].

Elle fut importée en Perse vers le VIe siècle. À partir du VIIe siècle, les Arabes l'introduisirent depuis la Perse dans l'ensemble des territoires qu'ils colonisèrent, notamment à Chypre, en Crète, et jusqu'en Espagne au cours du VIIIe siècle. L'exploitation de ces grandes plantations est réalisée par des esclaves, mode de production qui persistera jusqu'à l'abolition de l'esclavage. C'est à l’occasion des croisades que le sucre va finalement pénétrer dans tout l'Occident : la première apparition du mot en français date du XIIe siècle, chez Chrétien de Troyes, et il est emprunté à l'arabe. Réputé comme une épice dotée de vertus médicinales, le sucre fut vendu en Europe par les apothicaires[7].

Ce produit reste dans un premier temps en Europe vendu par les apothicaires (d'où il tire son nom latin Saccharum officinarum). À partir du XIIIe siècle, l'intensification du commerce, le goût du luxe et l'ascension de la nouvelle classe bourgeoise dans les villes répand son usage.

Ce sont les villes marchandes italiennes, Venise et Gênes en premier, qui se livrent à ce fructueux commerce avec l'Orient. Le sucre y est acheté dans les comptoirs du Levant mais les commerçants italiens implantent aussi des colonies de plantation sur les bords de la mer Noire et dans les îles méditerranéennes.

La prise de Constantinople par les Turcs donne un coup d'arrêt au commerce avec la mer Noire et les villes italiennes se tournent alors vers d'autres centres de production et d'approvisionnement : la canne déjà cultivée dans les possessions méditerranéennes, iles Baléares, Sud de l'Espagne et du Portugal est introduite dans les nouvelles Îles atlantiques récemment découvertes (iles Canaries) puis dans les conquêtes des Indes occidentales.

La canne à sucre fut introduite dans le Nouveau Monde avant 1515 au Brésil par un Juif portugais nouveau converti, Fernando de Noronha, venant des îles Canaries ; et en 1550, le meilleur connaisseur de cette culture et de son extension était un autre nouveau chrétien, originaire de Madère, qui possédait l’une des cinq plantations que le Brésil comptait à cette époque – le nombre des engenhos augmenta très rapidement pour dépasser la soixantaine en 1570, et cent-vingt en 1600. De nombreuses familles néochrétiennes de Lisbonne et de Porto devinrent concessionnaires du monopole royal de la traite négrière pour fournir de la main d'œuvre et établirent leurs parents et associés dans des places fortes des îles du Cap-Vert, de la côte de Guinée, du royaume du Congo et en Angola[8]. Quand les Juifs furent expulsés du Brésil, ils embarquèrent en 1654 de Recife sur seize vaisseaux, dont deux abordèrent avec des esclaves noirs en Martinique où ils introduisirent la culture de la canne à sucre, et de là à Saint-Domingue. La centaine de Juifs installés qui avaient le monopole de fourniture des esclaves fut expulsés en 1684, mais les plantations de canne restèrent et se développèrent après eux[9]. En 1730, les Juifs du Suriname possédaient encore 115 des 440 exploitations sucrières de Guyane, de Cayenne et de Tobago[10]. Cette culture, qui nécessite une abondante main-d'œuvre, était associée au trafic des esclaves en provenance d'Afrique puis, une fois l'abolition de l'esclavage prononcée, à l'engagisme.

La propagation de la canne, qui se fait très facilement par boutures, atteint rapidement toute l'Amérique centrale, notamment Saint-Domingue, Cuba, le Mexique et la Louisiane. Tous les clones initialement introduits provenaient du bassin méditerranéen, mais au cours du XIXe siècle de nouvelles introductions ont été faites depuis Tahiti et Java. La fameuse expédition du Bounty commandée par le capitaine Bligh en 1787-1789 avait pour objectif de rapporter de Tahiti jusqu'à la Jamaïque des boutures de canne à sucre et d'arbre à pain.

Au XVIIe siècle, la culture de la canne est généralisée dans les colonies françaises. Dans De l'esprit des lois, Montesquieu caricature la défense des exploitants sucriers esclavagistes : « le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait cultiver la plante par des esclaves ».

La Révolution française perturba le transport maritime du sucre issu de la canne avec les colonies. Puis, au début du XIXe siècle, le Blocus continental instauré par l'empire napoléonien contre l'Angleterre provoqua une flambée des prix. Le sucre de betterave fut alors développé et concurrence depuis la canne à sucre.

Origine et distribution

La canne à sucre étant une plante cultivée, sa répartition est le résultat de l'expansion de sa culture au fil des siècles. En 2018, elle est cultivée dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde, de part et d'autre de l'équateur, dans une zone délimitée approximativement par les parallèles 35° Nord et 35° Sud[11]. En 2007, les principaux pays producteurs de canne à sucre étaient le Brésil (33 % de la production mondiale), l'Inde (23 %), la Chine (7 %), la Thaïlande (4 %), le Pakistan (4 %), le Mexique (3 %), la Colombie (3 %), l'Australie (2 %), les États-Unis (2 %) et les Philippines (2 %).

Sa contrée d'origine serait l'archipel de la Nouvelle-Guinée, d'où elle aurait été répandue par l'homme d'abord dans toutes les îles du Pacifique et dans l'océan Indien jusqu'en Malaisie, ou bien dans la péninsule indochinoise. Sa diffusion pourrait être liée à l'expansion des Austronésiens à travers l'Asie du Sud-Est insulaire et le Pacifique.

Selon une autre hypothèse, la canne à sucre serait originaire d'Asie du Sud et du Sud-Est. En effet, cette plante est cultivée en Inde depuis plus de 4 000 ans et a une place importante dans la culture et le folklore rural indien. D'ailleurs, le mot sucre dérive du mot sanskrit शर्करा (Shakar).

Des différentes espèces présentes dans ces régions, Saccharum officinarum est celle qui a été domestiquée. Elle a ensuite été croisée avec les espèces sauvages (Saccharum robustum, Saccharum barberi, Saccharum spontaneum et Saccharum sinense) pour améliorer son rendement en sucre et sa résistance aux différents climats[12].

La canne à sucre a été introduite en Martinique à partir de 1654 par des Juifs chassés du Brésil et arrivés sur deux navires avec des esclaves noirs[9], puis dans le reste des Antilles où elle constitue toujours une culture rentable, permettant de fournir à l'Europe un approvisionnement en sucre. Le rhum, qui en est issu, a reçu son premier label en Martinique, île française.

Le Brésil représente en 2018 42 % des exportations mondiales. La Colombie, onzième exportateur, indique avoir la plus grande productivité par hectare[13].

Culture

L'aire de culture de la canne à sucre s'étend de 37° de latitude nord à 30° de latitude sud. La canne à sucre ne supporte pas le froid, requiert un fort ensoleillement et de grandes quantités d'eau, et apprécie les sols riches se drainant bien. D'origine tropicale, elle est cultivée de façon importante en Amérique du Sud (notamment au Brésil où elle a été introduite en premier en 1504 et qui est le premier producteur de sucre), en Asie (notamment en Inde et en Chine), dans de nombreuses îles tropicales, mais aussi en Australie et en Amérique du Nord (en particulier en Floride).

Reproduction

La canne à sucre est une graminée : elle produit des graines, mais la reproduction est essentiellement assurée par bouturage (reproduction asexuée). Dans la nature, la canne à sucre finit par se coucher, et des bourgeons et leurs racines se développent à chaque nœud et à la tête, ce qui lui permet de coloniser jusqu'à une distance de 2 voire 4 mètres selon la taille de la plante. Le pied de la plante mère donne aussi naissance à de nombreux rejets. Dans la culture commerciale, la canne mature est généralement coupée en section de deux nœuds ou plus, puis enterrée en ligne dans un sillon. La reproduction sexuée de la canne par pollinisation puis par semis des graines était peu étudiée et pratiquée. Avec le renouveau de l'intérêt pour cette culture notamment dans le cadre de la production d'éthanol pour les biocarburants, des laboratoires d'agronomie se sont penchés sur ce type d'étude afin de développer de nouvelles variétés, en particulier dans l'objectif de créer des variétés résistantes à diverses maladies de la canne.

Plusieurs croisements ont été réalisés entre Saccharum officinarum et les autres espèces du genre pour obtenir des hybrides présentant diverses qualités. Le génome de la canne à sucre cultivée est très complexe. Le genre Saccharum comprend uniquement des espèces polyploïdes (2n=40 à 140). Avant les améliorations modernes le complexe canne à sucre était composé des espèces S. officinarum (2n=80) probablement issue de S. robustum, S. barberi (2n=82 à 124), S. sinense (2n=82 à 124). Dans les années 1920, le matériel fut hybridé par l'espèce sauvage S. spontaneum. Les variétés cultivées actuelles sont hybrides et aneuploïdes avec une centaine de chromosomes issus de officinarum (nombre de chromosomes de base x=10 comme robustum) et quelques-uns de spontaneum (nombre de chromosomes de base x=8). Les analyses génétiques ont montré que 15 à 25 % du génome des variétés cultivées dérive de S. spontaneum et que S. barberi et S. sinense sont déjà des hybrides entre S. officinarum et S. spontaneum.

La canne à sucre regroupe plusieurs espèces et hybrides, et plus de 4 000 variétés ont été identifiées, dont notamment les cannes :

Semis

Dans les cultures commerciales de cannes, des plants de cannes sains et vigoureux provenant de pépinières sont sectionnés puis plantés en ligne sous une couche de 3, 5 et jusqu'à 10 cm de terre selon le niveau d'humidité des sols et en tenant compte de la qualité des sols, leur perméabilité et le niveau de précipitations. Les sections sont préférablement coupées dans la partie haute de la canne, les rejets provenant de la partie inférieure se développant moins bien et plus lentement. Les cannes sont plantées dans un sillon allant jusqu'à 0,5 mètre de profondeur, à plat ou en lits surélevés (selon la qualité de drainage des sols). La canne a besoin de beaucoup d'eau, mais n'apprécie pas les terrains détrempés, et des drainages sont souvent prévus. Les sillons ou rangs sont généralement espacés de 1,5 à 2 mètres, afin de ménager de la place pour les machines, les ouvriers et des canaux d'irrigation. Cette habitude entraîne une faible densité des exploitations, et une augmentation des rendements est permise par des densités plus élevées mais entraîne des difficultés pour la mécanisation. Des tentatives d'augmentation des densités ont été tentées, notamment en plantant par couple rapprochés de sillons ou dans un seul grand sillon de 1 à 3 mètres de large, mais ces pratiques sont globalement peu utilisées. Dans la nature, la canne montre des densités très élevées, allant jusqu'à 5 ou 8 cm d'espacement entre les plants[14].

Au bout de quelques semaines, les remplacements des plants n'ayant pas poussé sont faits à partir de plants prélevés dans une pépinière plantée en même temps que les champs, ce qui permet de maintenir l'uniformité de la taille des plants dans les champs. La canne nécessite un désherbage mécanique, chimique ou par paillis car la concurrence des adventices en début de culture entraîne une baisse notable des rendements finaux en sucre. Une fois les plants bien développés, la couverture végétale qu'ils assurent suffit à empêcher la repousse des adventices.

Irrigation

Les champs de cannes nécessitent beaucoup d'eau, environ 13 000 à 15 000 mètres cubes par hectare et par an avec des systèmes d'irrigation peu performants. Par exemple, une première irrigation est faite le jour même du semis ou le lendemain, puis une semaine après, puis à intervalle de 3 semaines jusqu'à la période de maturation de la canne où la plante nécessite un stress hydrique. Les champs sont le plus souvent irrigués par simple gravitation, une conduite percée de trous déversant d'importantes quantités d'eau dans chaque sillon d'irrigation. L'eau coule ensuite jusqu'au bout du champ, souvent à plus d'un kilomètre de distance pour les grandes exploitations. Les plants au début du champ sont noyés sous des quantités d'eau trop importantes, une part élevée de l'eau utilisée ne sert qu'au déplacement de la coulée, et une bonne part est perdue par évaporation. Une exploitation peu efficace peut encore augmenter le gaspillage en raison du délai de déplacement de l'exploitant entre un bout du champ à l'autre pour détecter l'arrivée de l'eau puis retourner fermer les vannes.

D'autres méthodes d'irrigation sont également utilisées, avec des systèmes mobiles d’arrosage linéaire, des asperseurs fixes ou mobiles[15]. Ces systèmes entraînent aussi d'importantes pertes par évaporation et des problèmes de répartition de l'eau dans le champ en fonction du vent.

Des méthodes d'irrigation par goutteurs de surface ou enterrés ont également été développés, notamment au Brésil. Ces systèmes entraînent une baisse de la quantité d'eau utilisée (de 40 à 90 %) s'ils sont bien gérés, et permettent également l'apport de nutriments sous forme d'engrais liquides ou solubles[15]. Ils nécessitent par contre une bonne maîtrise technologique, des dispositifs de contrôle de l'humidité des sols, du matériel pour assurer la bonne tenue du système (filtres, régulateurs, pompes, systèmes automatisés, etc) et des opérations régulières de maintenance pour assurer l'entretien du système et prolonger sa durée de vie. Ils présentent aussi tous deux l'inconvénient d’entraîner une concentration du système racinaire des plantes à l'endroit des goutteurs, un sous-développement du reste du système racinaire, et donc une grande fragilité des plants en cas de défaillance dans le système d'irrigation qui nécessite une grande régularité. Des opérations pilotes ont aussi démontré qu'une expérience de plusieurs années peut être nécessaire pour maîtriser un système d'irrigation par goutteurs enterrés, et qu'un tel système mal maîtrisé était dommageable à la culture de canne à sucre et ses rendements[16].

Au contraire d'un système d'irrigation par goutteurs aériens, un système de goutteurs enterrés permet l'utilisation de la technique du brûlis avant récolte, de meilleurs rendement pour l'irrigation (de 10 à 40 %), et une exploitation mécanique des champs de canne pour la récolte, l'aspersion d'engrais, pesticides et herbicides, et la lutte contre les mauvaises herbes par sarclage. Lorsqu'il est bien entretenu, il nécessite moins de réparations et possède une durée de vie possible de 5 à 10 ans, ce qui correspond à la durée de vie maximale d'une plantation de canne à sucre. La canne à sucre nécessite une période finale de maturation, typiquement à la saison sèche où elle manque d'eau, ce qui permet d'augmenter le taux de sucre dans la canne. Une bonne maîtrise de l'irrigation, notamment par goutteur, permet théoriquement de contrôler le moment de cette maturation en déclenchant un stress hydrique[17]. Une expérience d'irrigation de champs de canne à sucre par goutteurs enterrés a permis aux Philippines de réduire la quantité d'eau utilisée de 13 000 mètres cubes par hectare et par an avec la méthode classique par aspersion à 3 000 mètres cubes par hectare et par an. Ce système a également montré une amélioration du rendement de 70 tonnes de cannes récoltées par hectare à 133,5 tonnes par hectare, et une augmentation du taux de sucre de 5,2 % par rapport à l'irrigation par aspersion[18].

Amendements

La canne à sucre apprécie les sols riches en matière organique[19], et un pH neutre à légèrement acide ou alcalin (6,5 à 7,5)[20] - [21]. Elle tolère néanmoins une grande variété de types de sols, des pH allant de 5 à 8,5[21], et même une légère salinité qui réduit néanmoins les rendements avec son accroissement[19]. Les amendements apportés à sa culture dépendent des habitudes agricoles, de la variété, de la qualité des sols et du niveau technique de surveillance des nutriments présents dans ces sols.

NPK

Les besoins en azote (N) sont modérés, et principalement concentrés durant la période de forte croissance intermédiaire, alors qu'ils sont réduits pour les jeunes plants ou les cannes en maturation. Ces besoins sont généralement comblés par un amendement lors du semis et après la coupe pour les futurs rejets, traditionnellement avec du fumier ou du compost. Une déficience en azote est marquée par une coloration vert clair des feuilles qui jaunissent, et une mort prématurée des feuilles âgées. La canne à sucre peut mettre en réserve l'azote absorbé mais des apports en fin de cycle de culture entraînent une augmentation du taux d'humidité et de la teneur en sucres réducteurs, ce qui entraîne une baisse du rendement en production sucrière[22]. En Australie, des essais de culture de soja comme engrais vert réincorporé au sol, en préalable de la culture de la canne, ont permis de fournir l'équivalent des besoins en azote de deux années de culture de la canne. Des variétés de canne ensemencées avec un symbiote (Gluconacetobacter diazotrophicus) fixant l'azote de l'air ont été développées. Au contraire d'autres végétaux pratiquant ce type de symbiose, le symbiote ne se développe pas dans des nodules spécifiques comme c'est le cas de nombreux légumes, mais dans le milieu intercellulaire de la canne[23] - [24] - [25].

La canne requiert une bonne quantité de phosphore (P), généralement apportée avant le semis sous forme de fumier à une dose suffisante pour deux récoltes. Une déficience en phosphore se manifeste sur la canne à sucre par des feuilles minces vert foncé qui tournent vers le bleu, des feuilles âgées qui jaunissent et dont les pointes sèchent, et un sous-développement racinaire[26].

La canne présente des besoins élevés en potasse (K), notamment au moment de la maturation et de la floraison, et les cultures nécessitent souvent des apports complémentaires en potasse pour maintenir de bons rendements[27] - [28]. Une déficience en potasse est marquée par un jaunissement des feuilles par les bords et les pointes, ce qui entraîne un brunissement rapide des feuilles. Les tiges sont minces et molles, et portent un nombre réduit de feuilles[29]. Les amendements en potasse tendent à être rapidement absorbés et lessivés par les pluies, ils sont donc généralement apportés en quantités réduites et régulières.

Calcium

Le calcium est présent dans la membrane et le suc cellulaire de la canne à sucre, où il tend à s'accumuler plutôt dans les tissus âgés en raison de son manque de mobilité. Une déficience en calcium est marquée par une coloration jaune des jeunes feuilles, et des points jaunes qui brunissent sur les feuilles âgées[30]. Les carences en calcium sont rares en raison de sa présence en dose suffisante dans la plupart des sols, mais sa forme ionique interagit avec la matière organique et se fait aussi très rapidement lessiver par les pluies.

Les sols possédant un déficit marqué en calcium ont un ph acide, alors qu'une acidité légère de 6,5 est généralement optimale pour la canne à sucre. Des variétés comme la R 570[30] sont moins sensibles à l'acidité du pH, et plusieurs tolèrent des acidités allant jusqu'à 5. Le chaulage peut permettre de redresser le pH et compenser un déficit en calcium, mais la plupart des amendements agricoles comme la chaux éteinte ont une action rapide et de courte durée. Un chaulage excessif peut être nocif à la population microbienne des sols et interagir avec les amendements en matière organique ou les engrais azotés pour produire de l'ammoniaque. Des amendements en calcaire sous forme de grains plus grossiers peuvent agir à plus long terme, en se décomposant régulièrement. C'est par exemple le cas des sables provenant du corail et des coquilles de mollusques (généralement sous forme de CaCO3) ou des calcaires dits grossiers possédant des particules de 2 ou 4 mm dont les parties plus fines sont rapidement utilisées alors que les parties plus grossières agissent dans la durée[31]. Leur capacité à augmenter le pH est plus faible et les amendements se font généralement en quantités plus importantes[30].

De façon générale, le dosage du chaulage est difficile à déterminer, et des apports réguliers visant à monter le pH d'un demi-point tous les 3 à 5 ans est jugé moins nocif pour la flore microbienne des sols et vise à éviter les excès.

Magnésium

Une déficience en magnésium est marquée sur les jeunes feuilles par une coloration vert-clair et un jaunissement, et sur les feuilles âgées par des points jaunes qui tournent au brun orangé. Les déficiences en magnésium sont rares et dépendent du type de sol concerné, une correction de cette déficience se fait généralement en même temps qu'un chaulage du sol plusieurs mois avant les semis[32].

Récolte

La récolte intervient au bout de 10 à 12 mois, ou 14 à 16 mois selon les pratiques agricoles et dure environ 3 mois.

Typiquement, la canne présente une période de maturation en saison sèche, où le taux de sucre augmente fortement et où de nombreuses feuilles sèchent. La floraison débute ensuite, suivie de la production de graines. Ces deux éléments entraînent une baisse du taux de sucre, et la canne est donc généralement récoltée juste avant la floraison ou à son début. Un ou deux effeuillages des feuilles mortes avant la récolte sont parfois pratiqués, afin de faciliter le travail des coupeurs.

Traditionnellement, les champs de canne à sucre sont brûlés afin de faire fuir les serpents et autres animaux venimeux, et faciliter l'accès des coupeurs à des champs éclaircis et des tiges de cannes débarrassées de leurs feuilles mortes[33]. Ces feux spectaculaires brûlent intensément et s'éteignent très rapidement. Les coupeurs sectionnent la tige de la canne juste au-dessus du premier nœud, l'étêtent, et la coupent parfois en deux si elle est trop longue. La concentration en sucre est maximale dans la partie basse de la tige. Les têtes sont laissées au champ, auquel ils rendent une partie des nutriments en se décomposant. Des boutures peuvent aussi y être taillées. Les tiges de cannes sont ensuite rassemblées et chargées sur un camion qui les transporte jusqu'à l'usine qui est toujours proche des exploitations, car la dégradation du taux de sucre de la canne coupée est rapide : en 10 jours, 2,4 points de richesse en sucre en moins. Cette dégradation s'accompagne d'une perte de poids de l'ordre de 1 % par jour[34]

La récolte de la canne à sucre peut être mécanisée, divers types d'appareils existent, depuis la petite faucheuse mécanique autotractée jusqu'à du matériel lourd. Ces grosses machines à couper la canne présentent généralement de deux à quatre fuseaux en hélices qui attrapent les rangées de tiges de cannes. Le bas et le haut des tiges sont coupés et les cannes sont portées par un tapis roulant vers le côté où elles sont déposées dans un camion. Les cannes coupées par ces machines se dégradent plus rapidement qu'avec des coupeurs manuels, et doivent être rapidement transportés à l'usine. Ce type d'exploitation permet la récolte rapide de grande quantité de canne, et réduit le coût de main d’œuvre dans les pays où les salaires horaires sont élevés. Elle permet également la récolte des cannes sans brûler les champs, ce qui laisse beaucoup de matière organique dans le champ pour la plantation suivante[35] et forme un paillis empêchant la repousse des herbes concurrençant les jeunes rejets de canne[34].

Les rendements des champs de canne sont très variables, et dépendent fortement des pratiques agricoles et des conditions naturelles (richesse des sol et climat). Les petites exploitations traditionnelles obtiennent généralement des rendements de l'ordre de 40 tonnes de canne par hectare, les vastes exploitations dotées de matériel et de bonne technicités produisent des rendements allant de 60 à 80 tonnes à l'hectare. Les rendements mondiaux sont en constante augmentation, avec une moyenne d'environ 65 tonnes de canne à l'hectare. Certaines exploitations obtiennent des rendements dépassant les 100 à 130 tonnes de canne à l'hectare.

Cannes à sucre coupées prêtes à être transportées à la raffinerie.

Cannes à sucre coupées prêtes à être transportées à la raffinerie. Têtes et feuilles laissées au champ.

Têtes et feuilles laissées au champ. Coupeurs de canne à l'ile Maurice.

Coupeurs de canne à l'ile Maurice. Récolte mécanisée au Brésil.

Récolte mécanisée au Brésil..jpg.webp) Détails de l'avant d'une coupeuse de canne mécanique au Soudan.

Détails de l'avant d'une coupeuse de canne mécanique au Soudan.

Repousse

Un amendement en fumier ou compost est traditionnellement réalisé sur le pied de la canne coupée qui va produire des rejets. Un champ de canne est exploité de 2 à 10 ans avant d'être replanté. De grandes exploitations très productives replantent après 2 ou 3 coupes pour éviter une baisse de rendement. Des exploitations familiales ou traditionnelles exploitent le champ pendant les 10 ans et coupes de sa durée de vie maximale, malgré la baisse de rendement. Certaines exploitations bien gérées parviennent à faire 5, 7 et jusqu'à 10 récoltes sans baisse trop pénalisante du rendement, voire avec une augmentation du rendement au cours des premières coupes.

Principales maladies

Les plantations de cannes à sucre peuvent être infectées par de nombreuses maladies d'origine virale, fongique ou bactérienne.

Parmi les maladies fongiques, on peut citer le mildiou de la canne à sucre (dû à Peronosclerospora sacchari[36]), le charbon (Ustilago scitaminea), la morve rouge (Colletotrichum falcatum), la pourriture racinaire (due à Pachymetra chaunorhiza, la rouille brune (Puccinia melanocephala), la rouille orangée (Puccinia kuehnii), la tache jaune (Cercospora koepkei) ou la maladie de l'ananas (Ceratocystis paradoxa)[37].

Les maladies virales sont notamment la maladie de Fidji ou galle foliaire de Fidji, due au SCFDV (Sugarcane Fiji disease virus), la mosaïque de la canne à sucre due au SCMV (Sugarcane mosaic virus), la striure chlorotique due au MSV (Maize streak virus), la feuille jaune due au SCYLV (Sugarcane yellow leaf virus)

L'échaudure de la feuille est une maladie bactérienne due à Xanthomonas albilineans, de même que la gommose (Bacterium vascularum) et le rabougrissement de la canne à sucre (Leifsonia xyli subsp. xyli).

Des phytoplasmes provoquent les syndromes de la feuille blanche et de la touffe herbacée. Le rabougrissement de Ramu (Ramu stunt) est une maladie répandue en Papouasie-Nouvelle-Guinée, transmise par un insecte (Eumetopina flavipes), dont l'agent causal serait un phytoplasme ou un virus.

Ces maladies de la canne à sucre sont aisément transmissibles au sein des plantations et entre elles, à cause de la reproduction par bouture[38].

Principaux ravageurs

Les cannes à sucre peuvent être attaquées par des insectes ravageurs tels que :

- les chenilles qui forent les tiges ou dévorent les feuilles, notamment le foreur américain de la canne à sucre (Diatraea saccharalis), le foreur ponctué de la canne à sucre (Chilo sacchariphagus), ou la pyrale des sommets de la canne à sucre (Scirpophaga excerptalis)[37],

- les insectes suceurs qui s'attaquent au feuillage, notamment la cochenille de la canne à sucre (Melanaspis glomerata), la cicadelle de la canne à sucre (Pyrilla perpusilla) ou la mouche blanche de la canne à sucre (Aleurolobus barodensis)[37],

- les cigales et termites,

- les vers blancs et nématodes qui s’attaquent à ses racines,

- les fourmis qui sont également friandes du sucre des cannes et y percent parfois des trous, mais elles sont également bénéfiques à la culture par leur contrôle prédateur des populations d'autres insectes, notamment les ravageurs.

Certaines espèces de mammifères peuvent aussi causer des dégâts dans les plantations de canne à sucre. C'est le cas par exemple au Bangladesh du chacal doré (Canis aureus) et de trois espèces de rats : Rattus rattus, Bandicota bengalensis, Nesokia indica[39].

Méthodes de lutte

La canne à sucre est une plante vivace avec un large développement foliaire qui rend l'accès aux cultures difficiles. En raison de ces contraintes, l'épandage est rarement une solution possible sur des pieds ayant connu plusieurs mois de croissance. La lutte contre les maladies et ravageurs de la canne à sucre s'est donc essentiellement orientée sur la mise en quarantaine des pépinières afin de produire des plants sains, la sélection de variétés résistantes ou tolérantes, et le recours à la lutte biologique.

Pépinières de quarantaine

Les variétés sélectionnées ou vérifiées par des pépinières en quarantaine peuvent être résistantes ou tolérantes à plusieurs des maladies usuelles de la canne à sucre, mais sensibles à d'autres. Ce type de centre nécessite des moyens, un contrôle strict de l'environnement de culture et beaucoup de personnel qualifié, que seuls des instituts nationaux ou de grands groupes sucriers ont les moyens de mettre en œuvre. La pépinière de quarantaine Visacane du Cirad à Montpellier applique par exemple la méthodologie suivante[38] :

- application de la quarantaine européenne imposée par la législation pour l'importation de végétaux : les boutures reçues sont traitées avec un insecticide puis mises à germer dans une enceinte de confinement pendant 8 à 10 jours afin d'écarter toute transmission d'insectes parasites.

- application d'une quarantaine internationale imposée par les conditions phytosanitaires d'exportations vers les futurs clients lors de la redistribution des variétés sélectionnées : les précédents plants sont mis en serre pendant 9 à 12 mois et l'apparition de signes de maladies est contrôlée et des tests effectués.

- Les plants infectés par des maladies incurables sont éliminés.

- Les variétés ne montrant aucun symptôme et dont les tests sont négatifs, sont déclarées saines. Les plants sains et ceux qui montrent une infection bactérienne curable sont systématiquement traités par thermothérapie longue afin d'écarter le plus possible de potentiels ravageurs, maladies bactériennes et fongiques : les boutures sont trempées pendant 48 heures dans de l'eau à 25 °C, et pendant trois heures à la température de 50 °C. Les plants qui montraient précédemment des signes d'infection bactérienne retournent ensuite en quarantaine européenne.

- Les variétés provenant de pays où sont présentes des maladies peu connues et les variétés infectées par des maladies virales qui sont dans certains cas récupérables (par exemple infection dite de la feuille jaune ou par le virus de la mosaïque en tirets), sont traitées par une culture in vitro d'apex ou de méristème apical qui donnera des plants sains qui devront subir à nouveau l'ensemble du processus en commençant par la quarantaine européenne.

- La quarantaine internationale passe par un deuxième cycle de culture des variétés précédemment déclarées saines afin de procéder à la multiplication des plants et effectuer de nouveaux tests. Certaines maladies peuvent encore apparaître à ce stade : les plants qui sont incurables sont éliminés, les autres subissent une culture in-vitro.

Les variétés déclarées saines à la fin de ce processus sont ensuite expédiées vers les clients (exploitants, autres pépinières, créateurs de nouvelles variétés par hybridation), après réception d'une copie du permis d'importation provenant du pays destinataire. Certaines variétés de canne à sucre peuvent être librement distribuées, mais d’autres font l'objet d'une protection de la propriété intellectuelles et sont réservées aux échanges entre stations de création variétale ou nécessitent l'établissement de contrats avec généralement un payement de redevances[40].

Ce type de pépinière permet la diffusion de plants sains et de variétés résistantes ou tolérantes à plusieurs maladies usuelles de la canne à sucre. Les stations de créations variétales procèdent à l'hybridation par fécondation, alors que la reproduction par bouture est un clonage qui transmet le même patrimoine génétique aux rejetons.

Lutte biologique

Le traitement de plantations de culture de cannes attaquées par des ravageurs peut se faire dans certains cas grâce à la lutte biologique. Le champignon Beauveria brongniartii est un parasite des larves d’un coléoptère hanneton ravageur des champs de canne à sucre. Des granulés contenant les spores de ce champignon peuvent être répandus sur les sols de culture, ou on libère dans les champs des coléoptères adultes contaminés par les spores de ce champignon afin qu'ils les transmettent à leurs congénères. Des guêpes trichogrammes sont élevées afin d'en libérer plusieurs milliers dans les champs de canne, car elles vont ensuite pondre leurs œufs dans un papillon dont les chenilles creusent les tiges de canne[41].

OGM

Au Brésil, le Centre de technologie cannière (CTC, Centro de Tecnologia Canavieira) - financé par des entreprises impliquées dans le commerce du sucre ou des agro-carburants (dont Tereos, le propriétaire de Béghin-Say) - a mis au point une variété de canne à sucre génétiquement modifiée par transgénèse, appelée 'CTC 20 Bt'[42], qui produit une protéine insecticide Bt (Cry1Ab). Cette protéine vise Diatraea saccharalis (la pyrale de la canne à sucre), principal ravageur de la canne à sucre au Brésil[42]. Cet insecte américain parasite aussi le maïs. Des maïs Bt permettent de lutter contre les pyrales, mais des cas de résistance ont déjà été répertoriés aux États-Unis et en Argentine. Le Brésil, par l'intermédiaire de la Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio, Commission technique nationale de biosécurité), a autorisé la culture de la canne à sucre transgénique en juin 2017. En 2018, l’industrie sucrière a ensemencé 400 hectares avec cette variété génétiquement modifiée[43] - [44].

Traitement

La canne récoltée, sous forme de tronçons de tiges, est transportée dans une unité de transformation, le plus souvent une sucrerie, pour être traitée. Les tiges sont broyées dans un moulin et produisent un liquide sucré, le jus de canne ou vesou, ainsi qu'un résidu fibreux, la bagasse. Le vesou fait l'objet d'une évaporation, conduisant au sirop, lequel est clarifié puis concentré pour en extraire le sucre cristallisé brut, le sucre de canne. Celle-ci donne le sucre roux, qui sera ensuite éventuellement transformé en sucre blanc dans une raffinerie.

Fabrication du sucre de canne

Production artisanale de sucre de canne entier

Une production sucrière artisanale est encore pratiquée dans de petites exploitations agricoles dans des pays peu mécanisés, comme en Amérique du Sud, en Afrique ou le sous-continent indien. Dans de petites plantations assurant elles-mêmes la production de sucre de canne non raffiné, la canne est encore parfois broyée dans une presse artisanale composée de deux cylindres verticaux dont une partie forme un engrenage assurant le couplage des deux cylindres, et dont le mouvement rotatif est assuré par une courroie reliée à un moteur ou par un palan mu par traction animale (typiquement un bœuf, ou un mulet en Amérique du Sud). Le jus de canne (vésou) coule ensuite le long d'une rigole jusqu'à une grande marmite en forme de parabole (2 à 3 mètres de diamètre) surmontant un four dont le combustible est la bagasse séchée. Le jus est ainsi chauffé pour faire évaporer l'eau dans une succession de marmites. Le transvasement successif permet notamment de retirer la plus grande partie des résidus de canne encore présents dans le jus. Le sirop est ensuite refroidi afin de former du sucre ainsi que des pains de :

- panela en Amérique du Sud et dont le principal producteur est la Colombie,

- jaggery ou gur dans le sous-continent indien (Inde, Pakistan et Sri Lanka),

- muscovado aux Philippines,

- rapadura (portugais) au Brésil et en Amérique latine.

- le produit vendus par Pronatec sous la marque Sucanat.

Le procédé de fabrication du sirop de canne est presque identique, avec une durée de cuisson plus courte, qui donne un produit fini liquide plutôt que solide. Ce type de production est encore réalisée de façon artisanale en Floride, par des associations ou des particuliers, généralement dans le cadre de la conservation du patrimoine culturel et traditionnel.

Ce type de sucre de canne non raffiné contient encore la plus grande partie de sa mélasse.

Bagasse

La bagasse est composée des résidus fibreux issus du broyage (écrasement) de la canne à sucre coupée pour l'extraction du jus de canne. La bagasse représente environ 30 % du poids de canne coupée amenée en usine. Son taux d'humidité se situe entre 40 et 50 %, et elle contient encore une petite quantité de sucre résiduel. La bagasse séchée est composée pour moitié de cellulose, l'autre moitié étant principalement de l'hémicellulose et de la lignine.

La production mondiale de bagasse se situe entre 250 et 350 millions de tonnes par an. Environ 60 % de cette production est utilisée comme combustible dans les sucreries[45], pour chauffer les fours et pour la production d'électricité (production de vapeur par combustion dans une chaudière reliée à un turbo-alternateur), servant à l'alimentation énergétique de l'unité de transformation, qui fonctionne pratiquement en autosuffisance énergétique. En dehors des sucreries, la bagasse peut-être aussi brûlée dans des centrales à bagasse pour la production de chaleur et d'électricité[46] - [47]. L'excédent de bagasse non utilisée comme combustible peut servir à la fabrication de papier, des panneaux de particules, de la litière pour les animaux, servir de nourriture pour le bétail, être valorisé comme base de compost, etc.

Comme combustible, la bagasse est généralement entreposée pour être séchée, la décomposition du sucre résiduel entraînant une réaction exothermique qui aide à son séchage. Pour la production de papier, la bagasse est conservée humide, afin de faciliter les opérations suivantes : les résidus de sucre et la moelle de surface qui enrobe la tige de canne doivent en effet être retirés avant la transformation en papier[45].

Comme aliment pour le bétail, la bagasse est souvent trempée de mélasse, un autre sous-produit de la fabrication du sucre. Elle est généralement réservée au bétail adulte, alors que sa digestion par de jeunes veaux peut être énergétiquement peu rentable[45]. Divers traitements ont été tentés pour améliorer la digestibilité de la bagasse par le bétail, par exemple en la broyant ou en la trempant dans un bain de soude à 2 % afin de dissoudre la lignine et rendre la cellulose plus accessible aux enzymes digestifs[45].

Jus de canne

Le jus de canne est extrait par passage des tiges de canne à sucre dans une presse. Ce jus appelé vesou contient 70 % d'eau, 14 % de saccharose, 14 % de matière ligneuse et 2 % d'impuretés. Il est consommé comme boisson dans de nombreux pays, souvent accompagné d'un peu de jus de citron et de glace pilée (guarapa). De petites presses à main mécaniques existent pour cet usage et servent dans le cadre familial, dans la restauration ou par les vendeurs des rues.

En sucrerie, le jus de canne fait l'objet d'une évaporation, conduisant au sirop, lequel est clarifié puis concentré pour en extraire le sucre cristallisé brut, la cassonade. La cassonade donne le sucre roux, qui peut être commercialisé directement ou transformé en sucre blanc dans une raffinerie. Le vesou peut également faire l'objet d'une fermentation et d'une distillation, pour obtenir le rhum agricole. C'est le cas notamment dans les départements d'outre-mer français (Martinique, Guadeloupe, Guyane et un peu La Réunion). En 1996, le rhum agricole de la Martinique a accédé au statut d’appellation d'origine contrôlée (AOC), obtenue par les acteurs de la filière après plus de vingt ans de démarches[48].

Dans de nombreux pays d'Amérique du Sud ou d'Asie, le jus de certaines variétés de canne à sucre est également porté à haute température pour produire un aliment très commun, désigné par de nombreuses appellations différentes, dont l'une des plus courantes est panela, ou jaggery dans le sous-continent indien. Le même type de procédé est utilisé pour produire le sirop de canne, mais la cuisson est plus courte : il s'agit essentiellement de jus de canne dont une partie de l'eau a été évaporée.

Vendeur de jus de canne à Santo Amaro, Brésil.

Vendeur de jus de canne à Santo Amaro, Brésil. Jus de canne par un vendeur de boisson de rue, Dacca, Bangladesh.

Jus de canne par un vendeur de boisson de rue, Dacca, Bangladesh. Le jus de canne ainsi pressé est ensuite filtré par une petite passoire, Cárdenas, Province de Matanzas, Cuba.

Le jus de canne ainsi pressé est ensuite filtré par une petite passoire, Cárdenas, Province de Matanzas, Cuba.

Mélasse

La mélasse est le résidu liquide après extraction du sucre du jus de la canne. La mélasse est encore très sucrée, noirâtre et visqueuse. Elle contient du sucre, de la vitamine B6 et des minéraux (calcium, magnésium, potassium et fer). Elle peut faire l'objet d'une fermentation et d'une distillation, pour produire le rhum industriel (autrefois dénommé le tafia aux Antilles), également appelé de nos jours rhum de mélasse ou rhum traditionnel de sucrerie (RTS) dans les départements d'outre-mer (Dom).

La mélasse peut également être fermentée et distillée pour la production d’éthanol à des fins pharmaceutiques, ou pour la production de biocarburant. D'autres fermentations produisent de l'acétone, du glycérol ou de l'acide citrique[49].

La mélasse est aussi utilisée pour l'alimentation humaine ou pour l'alimentation du bétail (souvent en mélange avec la bagasse). Elle est aussi utilisée comme aliment de base pour la culture de levure de boulanger[49].

La mélasse peut servir à ralentir la solidification (prise) d'une coulée de ciment Portland afin que la coulée suivante lui colle bien malgré un délai de quelques jours. Sans ralentisseur de prise la coulée suivante ne collera pas sur un ciment trop solidifié.

La mélasse peut également servir d'engrais, notamment comme amendement dans les champs de canne à sucre.

Canne de bouche

Les tiges de canne à sucre servent aussi directement à l'alimentation humaine, comme friandise. La moelle externe très dure est retirée, et le tronçon de canne est coupée en quatre dans le sens vertical pour être mastiqué.

Production d’éthanol

La culture de la canne se développe fortement au Brésil pour la production de biocarburant. Elle est la deuxième source de ce biocarburant.

Diverses boissons alcooliques comme le rhum, la cachaça au Brésil, le basi (en) aux Philippines[50], le aguardiente en Colombie[51], la poncha[52] à Madère et le cocoroco[53] en Bolivie, sont fabriquées à partir de la fermentation des mélasses ou du vesou de la canne à sucre.

Alimentation animale

Ce sont généralement les sous-produits de la canne à sucre qui sont utilisés pour l'alimentation du bétail ou des porcs[54] - [55] : partie foliaire coupée lors de la récolte, bagasse après extraction du jus de canne, et la mélasse après extraction du sucre. Ce sont des aliments assez pauvres comparés aux aliments généralement utilisés pour l'alimentation du bétail, présentant des carences qui doivent être complémentées. La bagasse contient surtout des fibres à la digestibilité faible[56], et les feuilles sont relativement pauvres en protéines. La mélasse est fréquemment incorporées dans les rations alimentaires[57], y compris dans les régions tempérées, mais la bagasse et les feuilles sont restreintes aux zones tropicales où la canne à sucre est cultivée. La canne étant récoltée en saison sèche, qui lui est nécessaire pour sa maturation, la bagasse et les feuilles présentent l'avantage d'être disponibles à une période critique pour le bétail où le manque de précipitations réduit fortement la disponibilité en aliment fourragers.

Quelques pays tropicaux ont réalisé des expérimentations à petite ou grande échelle sur l'alimentation du bétail en canne entières broyées[58] - [59] - [60], mais la littérature scientifique reste parcellaire. Moins performante que les aliments usuellement utilisés (notamment céréales), elle permet néanmoins d'alimenter le bétail, si elle est complétée avec une source de protéines (urée, fishmeal, tourteau de coprah) et des sels minéraux et oligo-éléments[61]. Une des méthodes utilisées consiste à retirer l'écorce dure de la tige, puis de broyer la chair de la canne qui sert d'aliment pour les porcs. Si la partie foliaire de la canne est broyée et rajoutée à la chair broyée, ce type d'aliment pour bétail est connu sous l’appellation Comfit. Des expérimentations ont démontré qu'il n'y avait pas de différence notable entre une canne entière broyée et le Comfit, le pelage de la tige de la canne ne semble donc pas une étape nécessaire.

Malgré sa déficience en protéine, la canne à sucre entière broyée peut servir d'aliment de base à une ration alimentaire complétée afin de pallier ses déficiences[62] - [63]. Les performances observées sont meilleures que ne le laisser supposer leur faiblesse en protéines et la difficile digestibilité de ses fibres, la cause probable étant sa richesse en nombreux sucres dont le rôle dans le rumen a été peu étudié. Ces sucres ne semblent notablement pas entraîner de risque marqué d'acidose chez le bovin. La canne à sucre est généralement réservée à la production sucrière et d'éthanol, mais elle présente un potentiel intéressant comme aliment pour le bétail dans les pays tropicaux, si le prix du sucre baisse. Très vivace et à la photosynthèse supérieure, requérant peu de travail pour sa culture qui est déjà maîtrisée par les agriculteurs tropicaux, la canne à sucre présente surtout l'avantage d'être disponible toute l'année, si l'on accepte la baisse du taux de sucre hors de la période de saison sèche nécessaire à sa maturation.

Aspects économiques

Plus de cent pays font pousser de la canne à sucre, pour un total de 271 000 km2 de surface exploitée. Les vingt plus importants pays producteurs ont récolté 1 218 millions de tonnes en 2003, soit 91 % du total. Les plus gros producteurs sont le Brésil, l'Inde et la Chine.

| 2014 (Source FAO) |

Surface cultivée (hectares) |

Rendement (Hectogrammes par hectare) |

Production (tonnes) |

|---|---|---|---|

| Monde | 27 124 723 Ha | 694 660 Hg/Ha | 1 884 246 253 t |

| Brésil | 10 419 678 Ha | 706 460 Hg/Ha | 736 108 487 t |

| Inde | 5 012 000 Ha | 702 598 Hg/Ha | 352 142 000 t |

| Chine | 1 768 388 Ha | 713 381 Hg/Ha | 126 153 469 t |

| Thaïlande | 1 353 025 Ha | 766 408 Hg/Ha | 103 697 005 t |

| Pakistan | 1 140 492 Ha | 550 872 Hg/Ha | 62 826 458 t |

| Mexique | 761 834 Ha | 743 900 Hg/Ha | 56 672 829 t |

| Colombie | 401 132 Ha | 910 136 Hg/Ha | 36 508 450 t |

| Australie | 375 216 Ha | 813 336 Hg/Ha | 30 517 650 t |

| États-Unis | 351 470 Ha | 785 279 Hg/Ha | 27 600 190 t |

| Pays | 2012-2013 | 2013-2014 | ||

|---|---|---|---|---|

| Brésil | 768 090 444 t | 40 % | 736 108 487 t | 39 % |

| Inde | 341 200 000 t | 18 % | 352 142 000 t | 19 % |

| Chine | 128 734 550 t | 7 % | 126 153 469 t | 7 % |

| Thaïlande | 100 095 580 t | 5 % | 103 697 005 t | 5,5 % |

| Pakistan | 67 460 094 t | 4 % | 62 826 458 t | 3 % |

| Mexique | 61 182 076 t | 3 % | 56 672 829 t | 3 % |

| Colombie | 34 956 413 t | 2 % | 36 508 450 t | 2 % |

| Australie | 27 136 082 t | 1 % | 30 517 650 t | 2 % |

| Indonésie | 28 400 000 t | 1,5 % | 28 600 000 t | 1,5 % |

| États-Unis | 27 905 910 t | 1 % | 27 600 190 t | 1,5 % |

| Guatemala | 26 334 668 t | 1 % | 27 355 196 t | 1,5 % |

| Philippines | 24 584 841 t | 1 % | 25 029 880 t | 1 % |

| Argentine | 23 700 000 t | 1 % | 24 502 741 t | 1 % |

| Viêtnam | 20 131 088 t | 1 % | 19 822 851 t | 1 % |

| Cuba | 16 100 000 t | 1 % | 18 000 000 t | 1 % |

| Afrique du Sud | 20 032 969 t | 1 % | 17 755 537 t | 1 % |

| Égypte | 15 780 005 t | 1 % | 16 055 013 t | 1 % |

| Autres pays | 171 201 306 t | 9 % | 174 898 497 t | 9 % |

| Total | 1 903 026 026 t | 100 % | 1 884 246 253 t | 100 % |

Le plus important producteur de sucre de canne européen est le groupe Tereos.

La concurrence du sucre de betterave est très forte, mais ses rendements sont plus faibles, en particulier en comparaison des productions en pays tropicaux mécanisés disposant d'un climat favorable. La culture de la canne à sucre a connu de nombreux pics et crises au cours de son histoire (abolition de l'esclavage, propagation de maladies et parasites, développement de la betterave sucrière, etc.), mais aussi un fort regain d'intérêt depuis le développement récent des biocarburants.

Impact environnemental

La canne à sucre est une plante très vivace au réseau racinaire particulièrement développé, ce qui tend à réduire l'érosion des sols. L'impact des pluies est limité par la grande couverture foliaire et l'épaisse couche de feuilles sèches qui se forme sur le sol, qui réduit par ailleurs l'écoulement des eaux pluviales. Les racines pénètrent profondément, fixant les sols et améliorant leur structure[66]. La canne à sucre crée également un environnement favorable qui stimule la microflore[67].

Gourmande en eau et nutriments, la canne à sucre est néanmoins capable de se développer dans des sols peu favorables, pauvres, ou très acides. Elle est généralement plantée sur des surfaces planes dans les grandes exploitations mécanisées. Mais son influence bénéfique sur les sols est mise en valeur dans de nombreux pays - en Amérique du Sud notamment - qui pratiquent la culture de la canne à sucre sur des pentes qui serait inappropriées pour la plupart des autres cultures.

La culture commerciale de la canne à sucre présente aussi des impacts plus négatifs sur l'environnement. La demande en sucre et en éthanol entraîne notamment une progression de la monoculture de la canne, accroissant la déforestation en Amazonie par exemple[68]. Ailleurs, ce sont des terres marécageuses jugées improductives qui sont asséchées et canalisées pour y installer des champs de cannes à sucre, détruisant ces milieux fragiles et polluant les eaux en raison des épandages de pesticides et fongicides.

Notes et références

- (en) Andrew H. Paterson, Paul H. Moore, Tom L. Tew, « The Gene Pool of Saccharum Species and Their Improvement », dans Genomics of the Saccharinae - Plant Genetics and Genomics: Crops and Models, t. 11, New York, Springer Science & Business Media, , 568 p. (ISBN 978-1-4419-5946-1, résumé), p. 43-71.

- FAO, [lire en ligne].

- FAOSTAT, 2014.

- « FILIERE TECHNIQUE AGRICOLE », sur archive.wikiwix.com (consulté le )

- Contrairement à la plupart des autres Graminées, la moelle ne se résorbe pas.

- John N. Warner, « Sugar Cane: An Indigenous Papuan Cultigen », Ethnology, vol. 1, no 4, , p. 405 (DOI 10.2307/3772848, lire en ligne, consulté le )

- LA SERIE NOIRE DU SUCRE BLANC

- Carsten L. Wilke, Histoire des Juifs portugais, Paris, Chandeigne, 2007, pages 131 et 132.

- Carsten L. Wilke, Histoire des Juifs portugais, Paris, Chandeigne, 2007, pages 175.

- Carsten L. Wilke, Histoire des Juifs portugais, Paris, Chandeigne, 2007, pages 176.

- (en) Adriana Cheavegatti-Gianotto, Hellen Marília Couto de Abreu, Paulo Arruda, João Carlos Bespalhok Filho, William Lee Burnquist, Silvana Creste, Luciana di Ciero, Jesus Aparecido Ferro, Antônio Vargas de Oliveira Figueira, Tarciso de Sousa Filgueiras, Mária de Fátima Grossi-de-Sá, Elio Cesar Guzzo, Hermann Paulo Hoffmann, Marcos Guimarães de Andrade Landell, Newton Macedo, Sizuo Matsuoka, Fernando de Castro Reinach, Eduardo Romano, William José da Silva, Márcio de Castro Silva Filho, Eugenio César Ulian, « Sugarcane (Saccharum X officinarum): A Reference Study for the Regulation of Genetically Modified Cultivars in Brazil », sur PubMed Central (PMC) (DOI 10.1007/s12042-011-9068-3, consulté le ).

- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, Analyse cytogénétique de la canne à sucre [lire en ligne]

- Frédéric Thomas, « Colombie : sucre amer », sur CETRI, Centre Tricontinental,

- http://www.patentstorm.us/patents/6543373/description.html

- http://www.canne-progres.com/irrigation/irrigation-03.pdf

- s1.comme-un-arbre.cognix-systems.net

- http://www.canne-progres.com/irrigation/irrigation-05.pdf

- « Les cannes à sucre aux Philippines », sur netafim.fr

- (en) « Soil Requirement », sur sugarcanecrops.com

- http://www.vohikala.net/telecharger/canne-a-sucre.pdf

- http://www.unctad.org/infocomm/francais/sucre/culture.htm

- http://www.canne-progres.com/fertilisation/fertil_azote.php

- Yamada, Y., Hoshino, K. & Ishikawa, T. (1998). Gluconacetobacter corrig. (Gluconoacetobacter [sic]). In Validation of Publication of New Names and New Combinations Previously Effectively Published Outside the IJSB, List no. 64. Int J Syst Bacteriol 48:327-328.

- Z. Dong et al., A Nitrogen-Fixing Endophyte of Sugarcane Stems (A New Role for the Apoplast), Plant Physiology, 1994, Vol 105, Issue 4 1139-1147

- R. M. Boddey, S. Urquiaga, V. Reis and J. Döbereiner, Biological nitrogen fixation associated with sugar cane, Plant and Soil, Volume 137, Number 1 / November, 1991

- http://www.canne-progres.com/fertilisation/fertil_phosphore.php

- http://www.epa.gov/gmpo/cac/pdf/mtng-feb-08-sugarcane-production-recom.pdf

- « Fertilizer use by crop in South Africa », sur fao.org (consulté le ).

- http://www.canne-progres.com/fertilisation/fertil_potassium.php

- http://www.canne-progres.com/fertilisation/fertil_calcium.php

- Dominique Massenot, « La question du chaulage » [PDF], sur amisol.fr

- http://www.canne-progres.com/fertilisation/fertil_magnesium.php

- « Récolte de la canne à sucre », sur rhum-agricole.net (consulté le )

- http://www.reunion.chambagri.fr/-Canne-a-sucre-(Archive.org+•+Wikiwix+•+Archive.is+•+Google+•+Que+faire+?).

- « Fiches cultures - Canne à sucre » [PDF], sur mvad-reunion.org,

- (en) « Peronosclerospora sacchari (sugarcane downy mildew) », sur Invasive Species Compendium (ISC), CABI (consulté le ).

- (en) Netafim, « Sugarcane », sur sugarcanecrops.com (consulté le ).

- « Qui sommes-nous ? », sur visacane.cirad.fr

- (en) M. E. Haque. S. Ahmad, R. K. Pandit. M. A. Karim et J. E. Brooks, « Assessment of Sugarcane Damage by Jakal and rat in Sripur area of Bangladesh », sur www.aphis.usda.gov, (consulté le ).

- « Propriété intellectuelle », sur visacane.cirad.fr

- « Kernel (1) - CIRAD », sur cirad.fr (consulté le ).

- (pt) « Cana geneticamente modificada desenvolvida pelo CTC no Brasil ... », sur CTC - Centro de Tecnologia Canavieira, (consulté le ).

- Christophe Noisette, « Brésil – Le sucre de canne transgénique arrive », sur Inf'OGM, (consulté le ).

- (en) José Roberto Gomes, « Brazil sugar mills start genetically-modified cane plantation », sur U.S., Reuters, (consulté le ).

- FAO

- Sucrerie de Bois-Rouge

- « L'usine sucrière de demain se construit à Savannah », sur lexpress.mu,

- CTCS - Centre technique de la canne et du sucre de Martinique

- John Emsley (trad. de l'anglais), Guide des produits chimiques à l'usage du particulier, Paris, Odile Jacob, , 336 p. (ISBN 2-7381-0384-7), p. 32-33

- (en) Sanchez, P. C., « Studies on the traditional sugarcane wine (basi) production in the Philippines », Philippine Journal of Crop Science, Philippines, Crop Science Society of the Philippines, vol. 6, nos 3/4, , p. 108-116 (ISSN 0115-463X)

- Lepetitjournal Bogota, Guaro, mi amor, lepetitjournal.com, 7 septembre 2017

- (en) « Poncha is the traditional drink of Madeira », sur madeira-holidays.eu (consulté le )

- Quelles sont les 5 boissons les plus alcoolisées du monde ? chosesasavoir.com

- (en) R. A. Leng et T. R. Preston, « Constraints to the eficient utilization of sugarcane and its byproducts as diets for production of large ruminants », sur fao.org

- http://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volume-16-Novembre-2011

- (en) « Sugarcane bagasse », sur feedipedia.org

- (en) « Sugarcane molasses », sur feedipedia.org

- (en) « Sugarcane forage, whole plant », sur feedipedia.org

- (en) T. R. Preston, « Sugarcane as animal feed: an overview », sur fao.org

- [Sugarcane as a Cattle Feed: Production and Utilization]

- Les États-Unis et la Chine sont aussi d'importants producteurs de betteraves à sucre.

- Données de FAOSTAT (FAO)

- la canne à sucre est l’un des piliers du développement durable de La Réunion

- Production de saccharum officinarum (canne à sucre) dans la commune de Sèmè-Podji: impacts socio-économique et environnemental, Parfait C. Alexis AHOHOUNDO

- Chantal Rayes, « La canne à sucre, menace pour les forêts », sur liberation.fr,

Voir aussi

Bibliographie

- Marie-Galante, terre d'histoire sucrière, H. et D. Parisis, et B. Genet, préface d'Alain Buffon, Ed. Parisis, 2005, (220 pages), (ISBN 2-9526427-0-2)

- Esclaves de la canne à sucre : Engagés et planteurs à Nossi-Bé, Madagascar 1850-1880, J-E Monnier, L'Harmattan 2006, 310 pp., préface de V. Joly (ISBN 978-2296009745)

- Jacques Langlais, Questions des sucres, Paris, Imprimerie de Bethune et Plon, , 39 p. (lire en ligne)

- Denis-Louis Rodet, Les colonies à sucre et la production indigène, Paris, , 27 p. (lire en ligne)

- Sainte-Marie Poyen, De l’exploitation des sucreries ou Conseils d’un vieux planteur aux jeunes agriculteurs des colonies, Basse-Terre, , 187 p. (lire en ligne)

- Henri Pellet, Études sur la canne à sucre : dosage du sucre, composition de la canne, échantillonnage,, Nancy, , 139 p. (BNF 31075357, lire en ligne)

- Romuald Le Pelletier de Saint-Rémy, Le questionnaire de la question des sucres, Paris, Librairie économique Guillaumin & Cie, (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Sucre Éthique - ONG spécialisée dans le secteur sucre-éthanol sur les aspects sociaux, communautaires et environnementaux

- Le Centre technique de la canne et du sucre (CTCS) et la filière canne-sucre-rhum à la Martinique (rubrique « 10 points » en particulier)

- L'actualité de la canne à sucre à La Réunion - Région de l'Union européenne et département d'outre-mer

- Sucre : informations et analyses sur le site d'Agritrade

- La génétique de la canne à sucre sur le site de l'UMR-PIA

- Documents de l'INRA Antilles-Guyane sur la canne à sucre : et

- La canne à sucre comme énergie renouvelable en Guadeloupe

- Dossier, sur le site du Centre Acer, sur la canne à sucre et les propriétés de ses sous-produits

- Purification de sucre de canne avec du charbon actif

- Le Musée du sucre à l'île Maurice

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Livres anciens

- Essai sur l'art de cultiver la canne et d'en extraire le sucre, Alexandre Marquis de Casaux (1727-1796 ; ), 1781.

- Traité sur les propriétés et les effets du sucre. Suivi de Traité sur les propriétés et les effets du café, B. Lebreton, F. Moseley, Édition Paris : Royer, Libraires, 1786.

- Guide du planteur de cannes : traité théorique et pratique de la culture de la canne à sucre, Nicolas Basset (1824-....), Édition : Paris : Challamel, 1889.