Ligne de démarcation (France)

La ligne de démarcation (en allemand Demarkationslinie, parfois contracté en Dema-Linie voire en Dema[1]) est en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, la limite entre la zone occupée par l'Armée allemande et la zone libre non occupée (appelée zone sud à partir de son invasion en 1942). Fixée par l’armistice du 22 juin 1940, elle est longue d'environ 1 200 km. Elle entre en vigueur le 25 juin 1940, après la signature de l'armistice entre l'Italie et la France du [2]. La ligne de démarcation est réduite à néant par l'invasion de la zone Sud par les troupes allemandes le 11 novembre 1942

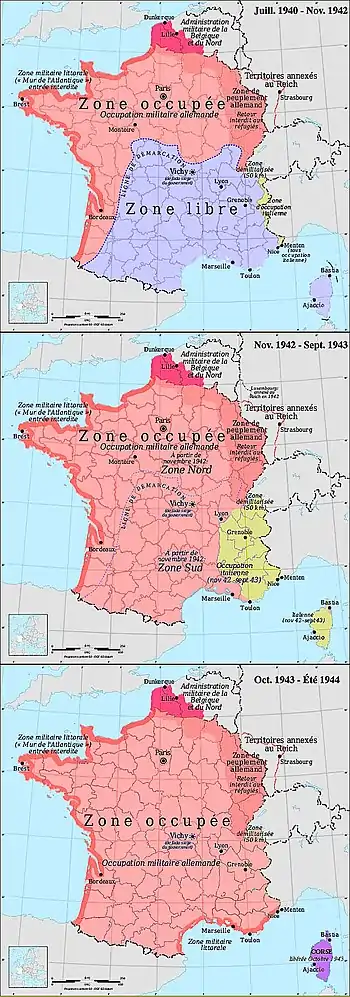

Zones d'occupation en France de 1940 à 1944 :

|

Si le gouvernement français, siégeant alors à Vichy en zone libre, exerce sa souveraineté théorique sur l'ensemble du territoire[3], dans les faits, les conditions d'armistice donnent de larges pouvoirs aux autorités allemandes en zone occupée. Elles restreignent ainsi fortement le passage d'une zone à l'autre avec l'obligation de posséder un laissez-passer.

La ligne de démarcation est supprimée officiellement par les autorités allemandes le 1er mars 1943.

Armistice et création de la ligne de démarcation

Initialement, l'armistice prévoyait « l'occupation du territoire sans laisser au Gouvernement français un espace libre »[4]. L'État-Major allemand, connaissant l'engagement interallié du à ne pas conclure de paix séparée avec l'ennemi, n'avait pas envisagé une défaite aussi totale et rapide de la France, ni la partition du pays entre l'occupant et un Gouvernement français signataire d'un armistice. C'est le que les généraux Keitel pour l'Allemagne nazie et Huntziger pour la France signèrent l'armistice qui indiquait dans son article 2 le partage du territoire métropolitain.

« Art. 2. — Pour assurer les intérêts du Reich allemand, le territoire français situé au nord et à l’ouest de la ligne tracée sur la carte ci-annexée sera occupé par les troupes allemandes. Les territoires qui ne sont pas encore aux mains des troupes allemandes seront immédiatement occupés après la conclusion de la présente convention[5]. »

Sur la carte jointe à la convention d'armistice, la ligne de démarcation apparaissait sous la forme d’un trait de couleur verte[6] ce qui valut d'être aussi quelquefois appelée ligne verte (grüne Linie). C'est une réponse au traité de Versailles de 1919 sur lequel les territoires allemands à occuper par les Alliés de la Première Guerre mondiale étaient délimités par un trait vert[7].

Toutefois, l'article 3 qui indiquait : « Le Gouvernement allemand a l'intention de réduire au strict minimum l'occupation de la côte occidentale après la cessation des hostilités avec l'Angleterre », ne pouvait en aucun cas convenir à la délégation française. Cette convention fut la base d'une relation politique tendue entre les deux belligérants. La délégation française à la commission de Wiesbaden chargée de la bonne gestion des conséquences de l'armistice indiqua que cette ligne de démarcation était une atteinte à la souveraineté territoriale, présentait un caractère arbitraire d'autant que le tracé était imprécis et que les demandes de précision restaient vaines. Si le tracé semblait simple à l'échelle nationale, à l'échelle départementale et locale, les incertitudes et les imprécisions étaient très nombreuses.

Sur un total de 90 départements, la Wehrmacht en occupait 42 entièrement, 13 partiellement, tandis que 35 n’étaient pas occupés. Selon les sources, qui diffèrent, de 13 à 17 millions de Français vivaient en zone non occupée tandis que de 23 à 29 millions vivaient en zone occupée.

Tracé de la ligne

Sur près de 1 200 km, la ligne de démarcation traversait treize départements : Ain, Jura, Saône-et-Loire, Allier, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Vienne, Charente, Dordogne, Gironde, Landes et Basses-Pyrénées[8] - [9] (nommées Pyrénées-Atlantiques, depuis 1969). Son tracé suivait la topographie de points hauts et coupait le cours des rivières (Doubs, Saône, Loire, Allier, Cher, Vienne, Charente, Isle, Dordogne, Garonne, Adour, etc.) ne l'épousant que rarement et sur de courtes distances. Elle était matérialisée dans les champs par des poteaux espacés de 100 à 200 m (peints aux couleurs allemandes rouge, blanc et noir) et sur les axes officiels (routes, ponts, gares) par des barrières flanquées de guérites, parfois complétées par des herses mobiles et des réseaux de barbelés[10].

Le gouvernement français ne connut le tracé précis de la ligne qu'à la fin de l'année 1941 ; en effet, l'occupant en modifiait régulièrement le tracé à l'échelon local.

Haute-Savoie

6 communes de Haute-Savoie furent incluses à la zone interdite : Arcine, Chevrier, Clarafond, Éloise, Vulbens, Saint-Germain. Le , ces communes furent rattachées à la zone libre.

Ain

La ligne de démarcation débutait à la frontière suisse, au sud-ouest de Genève, suivant le cours du Rhône à son entrée en France en direction nord-ouest[11], puis elle remontait au nord, passant par Bellegarde-sur-Valserine, puis nord-est en suivant la Valserine. Au nord-est du département, elle isolait le pays de Gex (ligne de démarcation à l'ouest, frontière suisse à l'est) que les Allemands avaient déclaré zone interdite.

Jura

Peu après Mijoux[11], la ligne suivait alors la route nationale 5, longeant la frontière suisse sur quelques kilomètres jusqu'aux Rousses[11] puis en suivant toujours cette route, prenait une direction nord-ouest (Morez, Saint-Laurent)[11]. Peu après Champagnole, la ligne continuait plein nord, puis bifurquait plein ouest passant entre Arbois (en zone occupée) et Poligny (en zone libre)[11], avant de remonter plein nord. À hauteur de la route nationale 72, elle prenait de nouveau plein ouest, suivant le cours de la Loue[11], passant à quelques kilomètres au sud de Dole puis rejoignant la rivière Doubs dont elle suivait alors le cours vers le sud (Chaussin) puis vers l'ouest[11].

Saône-et-Loire

La ligne suivait le cours du Doubs qui après Navilly, prenait une direction sud-ouest. À Verdun-sur-le-Doubs, à la confluence des deux rivières, la ligne de démarcation suivait la Saône[11], toujours dans une direction sud-ouest jusqu'à Chalon-sur-Saône où la ligne continuait vers le sud-ouest, remontant le cours de la Corne jusqu'à Buxy[11]. Elle prenait alors la direction de l'ouest avant de bifurquer vers le sud-est avant Montceau-les-Mines, suivant un tracé à l'est du canal du Centre et parallèlement à celui-ci[11] (qui initialement marquait la ligne de démarcation) jusqu'au sud-est de Paray-le-Monial, qu'elle contournait par le sud[11] remontant ensuite dans une direction ouest-nord-ouest vers Digoin[11].

Allier

La ligne traversait la partie nord-est du département. Elle y entrait par la commune de Chassenard[12], et se dirigeait sur un tracé rectiligne vers l'ouest, passant plusieurs kilomètres au sud de Dompierre-sur-Besbre et de la route reliant Moulins à Digoin. Elle traversait les communes de Molinet, Coulanges, Monétay-sur-Loire, Saligny, Saint-Pourçain-sur-Besbre, Thiel-sur-Acolin, Chapeau et Toulon-sur-Allier[12] jusqu'à arriver sur la rivière Allier[11], à quelques kilomètres au sud de Moulins. La ligne bifurquait alors vers le nord, suivant le cours de la rivière, cours qui après Moulins (situé en zone occupée sauf le quartier de la Madeleine, rive gauche) prend une direction nord-ouest. Après Villeneuve-sur-Allier, la rivière marque la limite entre les départements de l'Allier et de la Nièvre.

Le pont Régemortes au-dessus de l'Allier, à Moulins, était un point de passage notable car il se trouvait sur la route entre Paris et Vichy.

Cher

La ligne de démarcation traversait le département d'est en ouest. Elle suivait d'abord le cours de l'Allier qui marquait aussi la limite entre les départements du Cher et de la Nièvre ; puis elle bifurquait vers l'ouest-nord-ouest, quelques kilomètres avant la jonction entre l'Allier et la Loire (Bec d'Allier)[11], à hauteur d'Apremont suivant alors une direction parallèle à la route nationale 76[11] (La Chapelle-Hugon, Germigny-l'Exempt, Croisy, Cornusse, Raymond, Jussy-Champagne, Vornay, Saint-Just). Elle contournait Bourges par le sud (Plaimpied-Givaudins, Trouy, Le Subdray, Morthomiers) puis à hauteur de Sainte-Thorette et Quincy suivait le cours de la rivière Cher[11], passant par Vierzon (Vierzon-ville, sur la rive nord, étant en zone occupée) et quittant le département à Thénioux.

Loir-et-Cher

La ligne traversait le sud du département d'ouest en est, suivant sur tout son parcours le cours du Cher[11] (de Châtres-sur-Cher à Chissay-en-Touraine). La ville de Selles-sur-Cher se trouvait coupée en deux, la partie sur la rive droite (au nord) étant en zone occupée[11]. La ligne de démarcation isolait à l'est et l'ouest deux étroites bandes du reste du département passée en zone occupée ; en effet sur sa partie centrale, la rivière marque la limite avec le département de l'Indre.

Indre-et-Loire

La ligne de démarcation traversait une partie de l'est du département, suivant le cours du Cher. Elle coupait ainsi en deux le château de Chenonceau bâti en travers de la rivière : l’entrée principale se trouvait en zone occupée, tandis qu'une partie du parc s'ouvrant au sud de la galerie était en zone libre. Peu après Chenonceaux, à Bléré, la ligne bifurquait dans une direction sud-sud-ouest[11], passant une douzaine de kilomètres à l'ouest de Loches, plus importante commune du département en zone libre. Elle traversait la commune de Ligueil (le bourg était en zone occupée), prenait une direction sud-ouest pour contourner le village du Grand Pressigny[11], puis une direction sud-est, traversant la rivière Creuse dans le sud du département, à Chambon.

Vienne

Après avoir franchi la rivière Creuse, la ligne entrait dans le département à La Roche-Posay[11], prenait une direction sud-sud-ouest, sans suivre ni route ni cours d'eau. Elle traversait la commune de Chauvigny (le bourg restant en zone libre)[11], à une vingtaine de kilomètres à l'est de Poitiers. Après la commune de Fleuré (village en zone occupée), elle prenait une inflexion plus au sud[11], coupait la commune d'Usson-du-Poitou, traversait le Clain[11], croisait la route nationale 148 entre Charroux et Pressac, à la limite du département qu'elle quittait quelques kilomètres plus au sud, en franchissant le fleuve Charente[11].

Charente

La ligne de démarcation traversait le département sur une direction presque plein sud, sur 85 km[13], traversant 20 communes[13] et laissant un petit tiers est de la Charente en zone libre. Elle débutait sur la commune de Pleuville[13], passait à l'est de Champagne-Mouton (village en zone occupée)[11], à une vingtaine à l'ouest de Confolens, plus importante commune du département en zone libre. Elle continuait à l'ouest de Saint-Claud et Chasseneuil (villages en zone libre)[11], à l'est de La Rochefoucauld (en zone occupée)[11], marquait ensuite une légère inflexion vers l'ouest[11], passant alors à une quinzaine de kilomètres à l'est d'Angoulême, puis se redirigeait vers une direction sud-sud-est, quittant le département à Combiers[13].

Dordogne

La ligne traversait l'ouest du département, laissant une étroite bande en zone occupée[11]. Sur un tracé sud-sud-ouest, la ligne débutait à La Rochebeaucourt, passait par Ribérac (laissant le bourg en zone libre)[11], Échourgnac (village en zone occupée), Montpon (bourg en zone occupée)[11], suivant jusque-là peu ou prou la route nationale 708[11] (route départementale 708 depuis 1972). Après Montpon, la ligne s'orientait plus au sud-ouest[11], quittant le département en franchissant la rivière Dordogne à Lamothe-Montravel.

Gironde

En franchissant la rivière Dordogne, la ligne de démarcation entrait en Gironde, y suivait une direction sud-ouest, passant à l'est de Castillon-sur-Dordogne[11]. Elle bifurquait au sud en atteignant la route nationale 670 (route départementale 670 depuis 1972) qu'elle longeait jusqu'à Sauveterre-de-Guyenne[11]. Elle reprenait alors une direction sud-ouest en suivant la route nationale 672 (route départementale 672 depuis 1972) jusqu'à la Garonne qu'elle franchissait à Langon[11]. Elle longeait alors la route nationale 10, en direction du sud, passant par Bazas (qu'elle coupait en deux[14]) puis Captieux. Elle quittait le département quelques kilomètres plus loin, au sud de cette commune[11].

Langon, où la ligne de démarcation séparait le centre des faubourgs[14], était un important point de passage de la ligne de démarcation car cette commune est un carrefour routier et nœud ferroviaire[14].

Landes

La ligne traversait le département des Landes du nord-est au sud-ouest[11] à l'est de Roquefort, Mont-de-Marsan, Saint-Sever et Hagetmau occupés[15], suivant un tracé parallèle à la route nationale 10 et à la route nationale 133 (route départementale 933 depuis 1972) à l'est de celles-ci[11].

Basses-Pyrénées (depuis 1969, Pyrénées-Atlantiques)

La ligne de démarcation coupait le département en deux, sur un axe sud-ouest/nord-est, en suivant presque exclusivement la route nationale 133 (route départementale 933 depuis 1972)[11]. Elle entrait dans le département en traversant la commune de Sault-de-Navailles, passait par Orthez. Elle allait ensuite sur quelques kilomètres prendre une direction ouest-nord-ouest en suivant la route nationale 117 (route départementale 817 depuis 1972) avant de suivre de nouveau la RN 133 et une direction sud-est. Elle passait alors par Salies-de-Béarn, Sauveterre, Saint-Palais, Larceveau et Saint-Jean-Pied-de-Port[11] pour finalement rejoindre la frontière espagnole[11] à Arnéguy.

Sur les cartes Michelin

La limite de la zone de démarcation au apparaissait cette année-là sur deux cartes Michelin au millionième, nos 98 et 99[16]. Après guerre, fut rééditée une carte Michelin avec le tracé exact de la ligne.

But de la ligne et difficultés de passage

Le but de la ligne de démarcation, selon les militaires allemands, était de rendre docile le Gouvernement français : les trois quarts du blé et du charbon français sont produits en zone occupée, ainsi que presque tout l’acier, le textile, le sucre ; la zone libre était ainsi très dépendante de l’Allemagne sans que celle-ci doive l'occuper[17].

Pour franchir la ligne de démarcation légalement, il fallait un Ausweis (carte d'identité) ou un Passierschein (laissez-passer) émis par les autorités d'occupation au compte-gouttes après maintes formalités. Ces autorités distinguent l’Ausweis de « petite frontière » pour les populations frontalières (paysans, médecins, prêtres, sages-femmes domiciliés dans un rayon de dix kilomètres de part et d'autre de la ligne) qui franchissent quotidiennement la ligne, et l’Ausweis de « grande frontière », de durée limitée et plus difficile à obtenir[18].

Parmi les ministres de Pétain, outre le maréchal lui-même, seuls Laval et Darlan disposent de laissez-passer permanents[19].

À la suite de l'éviction de Laval, le , les Allemands ferment partiellement et temporairement la ligne de démarcation, interdisant aux fonctionnaires de la zone libre de se rendre en zone occupée, à l'exception de certains agents des PTT, de la SNCF ou de la police judiciaire utiles à l'occupant. Des officiels de Vichy sont aussi concernés par cette mesure ; c'est ainsi qu'Yves Bouthillier, ministre des Finances, est le premier à se voir refoulé en gare de Moulins, alors qu'il se rendait à Paris pour négocier la taxe d'occupation[20].

Organisation administrative

Le fonctionnement administratif de la France a dû être réorganisé. Par exemple, des brigades de gendarmerie dites « bis » ont été créées dans le ressort des brigades de la zone non occupée.

La segmentation du pays fut amplifiée par d'autres lignes de démarcation :

- la zone de l'Est où la nouvelle frontière du de facto du Grand Reich isole l'Alsace et une partie de la Lorraine, représentée par le département de la Moselle, annexés par l'Allemagne le [21] (voir Annexion de l'Alsace-Moselle, Gau Baden-Elsaß et Gau Westmark) ;

- la zone réservée à un futur « peuplement allemand » où le retour des réfugiés est interdit, qui comprend une partie du Jura, de la Haute-Marne, de l'Aisne, de la Somme et la totalité du Doubs, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Vosges, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Ardennes ;

- la zone au Nord de la Somme placée sous l'administration militaire allemande de Belgique dont le siège est à Bruxelles : elle inclut les départements du Pas de Calais et du Nord ;

- une bande de 50 km de large le long de la frontière italienne[22], délimitée par la « ligne violette » et convertie en zone démilitarisée ;

- la zone côtière sur une largeur de 10 km, interdite aux personnes non-autorisées à partir d' avec la construction du mur de l'Atlantique, parcourait les départements bordant la mer du Nord, la Manche et l'océan Atlantique ; après l'occupation de la zone libre en , elle fut aussi appliquée aux rivages méditerranéens.

La fin de la ligne de démarcation

Le , face ce qu'ils considéraient comme une menace consécutive au débarquement allié en Afrique du Nord survenu le 8 novembre, les Allemands franchirent la ligne de démarcation et envahirent la zone libre[23] - [24]. L’Italie, profitant de cette invasion, décida de faire de même et occupa la zone qu’elle convoitait[25] - [22] - [26], ce qui conduisit à l'extension de la zone d'occupation italienne. Cela entraîna, le , le sabordage de la flotte française à Toulon et la dissolution de l'Armée de Vichy.

La ligne fut supprimée par les Allemands le . Cependant, quatorze points de contrôle principaux subsistèrent sur l'ancien tracé de la ligne.

Filmographie

- La Ligne de démarcation, film de Claude Chabrol sorti en 1966.

- Les Patates, film français réalisé par Claude Autant-Lara et sorti en 1969.

Mémoire

Il existe dans différentes communes quelques panneaux marquant le passage de la ligne de démarcation.

Dans le département de la Charente, où une vingtaine de communes étaient traversées par la ligne de démarcation[13], le Conseil général et le ministère de la Défense ont financé à partir de 2007 la pose de panneaux d'information dans plusieurs d'entre elles[13], à l'endroit où passait la ligne.

À Génelard, en Saône-et-Loire, le Centre d'interprétation de la ligne de démarcation est ouvert au public depuis [27]. L'exposition permanente du centre est abritée dans un bâtiment dont l'architecture symbolise la fracture constituée par cette frontière intérieure. Il est situé place du Bassin, en bordure du canal du Centre, qui servit durant l'été 1940 à délimiter le tracé de la ligne de démarcation, à proximité de l'emplacement de l'ancien poste de contrôle allemand qui se situait sur le pont du canal. La ligne fut par la suite déplacée (elle était parallèle au canal mais distante de quelques kilomètres), mais le poste de contrôle resta à la même place. L'exposition permanente permet de découvrir l'histoire de la ligne de démarcation, aussi bien dans le département de Saône-et-Loire que dans les douze autres départements autrefois traversés par la ligne, et son influence sur la vie des Français, le fonctionnement de l'administration, le développement du passage clandestin et de la Résistance.

En raison de difficultés financières, la gestion du Centre de la ligne de démarcation a été confiée à la commune[27]. Après une courte fermeture, il a été rouvert à l'été 2015.

Notes et références

Notes

- Sur la première carte (juillet 1940-novembre 1942) ci-dessus, le tracé de la ligne est approximatif (le nombre de départements traversés étant supérieur à la réalité.)

Références

- Alary 2003, p. 33-34.

- Jean-Yves Mary, Alain Hohnadel et Jacques Sicard, Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 3 : Le destin tragique de la ligne Maginot, Paris, Éditions Histoire & collections, coll. « L’Encyclopédie de l'Armée française » (no 2), , 246 p. (ISBN 2-913903-88-6), p. 221.

- Pierre Miquel, La Seconde Guerre mondiale, Paris, Fayard, (réimpr. Paris, Club France Loisirs, 1987), 651 p. (ISBN 2-213-01822-7, 978-2213018225 et 2-7242-3370-0), p. 153-154.

- Alary 1995, p. 16.

- La convention d'armistice, sur le site de l'université de Perpignan, mjp.univ-perp.fr, consulté le 29 novembre 2008.

- Alary 2003, p. 22.

- Alary 1995, p. 5.

- Alary 1995, p. 4.

- « « La ligne de démarcation », coll. « Mémoire et Citoyenneté », no 7 », sur le site de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations, consulté le [PDF].

- Alary 1995, p. 35.

- Sur base des cartes Michelin nos 98 et 99 de 1941.

- « De l'entrée en guerre à l'armistice », sur archives.allier.fr, Archives départementales de l'Allier (consulté le ).

- Didier Faucard, « La Ligne passait par Combiers », sur sudouest.fr, (consulté le ).

- Philippe Souleau (propos recueillis par Hervé Mathurin), « Ligne de démarcation : quand la Gironde était coupée en deux », sur sudouest.fr, (consulté le ).

- .

- « Quelques aspects des cartes Michelin anciennes – Les cartes Michelin de la Seconde Guerre mondiale – La ligne de démarcation », sur cartesmich.free.fr/ww2 (consulté le ).

- Jean-Henri Calmon, Occupation, Résistance et Libération dans la Vienne en 30 questions, La Crèche, Geste éditions, coll. « 30 questions », , 63 p. (ISBN 2-910919-98-6), p. 12.

- Alary 1995, p. 48.

- Fred Kupferman (préf. Henry Rousso), Laval, Paris, Éditions Tallandier, , 2e éd. (1re éd. Balland, 1987), 654 p. (ISBN 978-2-84734-254-3), p. 284.

- Fred Kupferman, Laval, op. cit., p. 321.

- Eberhard Jäckel, Frankreich in Hitlers Europa – Die deutsche Frankreichpolitik im Zweiten Weltkrieg, Deutsche Verlag-Anstalg GmbH, Stuttgart, 1966 ; traduction : La France dans l'Europe de Hitler (préface de Alfred Grosser, traduction de Denise Meunier), éd. Fayard, coll. « Les grandes études contemporaines », 1968, 554 p., chap. « L'annexion déguisée », p. 123-124.

- Giorgio Rochat (trad. Anne Pilloud), « La campagne italienne de juin 1940 dans les Alpes occidentales », Revue historique des armées, no 250, , p. 77-84 (lire en ligne) :

« Le traité d’armistice prévoyait la démilitarisation d’une bande de 50 km depuis la frontière et la possibilité d’ingérence et de contrôle italiens jusqu’au Rhône. Les deux mesures ne furent mises en place que de façon limitée car les autorités fascistes étaient plus ambitieuses et rapaces qu’efficaces. Puis en novembre 1942, Mussolini, toujours à la remorque des Allemands, occupa la France jusqu’au Rhône à l’exception de Lyon. »

- Winston Churchill, The Second World War, Plon, 1948-1954 ; rééd. La Seconde Guerre mondiale, Le Cercle du Bibliophile, 12 vol., 1965-1966, tome huitième : « Le tournant du destin - L’Afrique sauvée, 1942-1943 », chap. XI : « La torche est allumée », p. 221-222 :

« Le 11 novembre […] Laval fut réveillé par Abetz, qui venait lui annoncer que le Führer avait donné l’ordre à son armée d’occuper la zone libre en France. »

- « Invasion de la zone libre », sur le site histoire-en-questions.fr, consulté le 24 octobre 2008.

- Winston Churchill, op. cit., p. 222 : « […] Le même jour, les Italiens occupèrent Nice et la Corse. »

- « L’occupation italienne », sur le site resistance-en-isere.com, consulté le 24 octobre 2008 [PDF].

- Cindy Pezzin, « Saône-et-Loire : le centre d’interprétation de la ligne de démarcation pourrait rouvrir », France 3 Bourgogne, .

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Éric Alary, La Ligne de démarcation : 1940-1944, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » (no 3045), , 128 p. (ISBN 2-13-047416-0 et 978-2-13-047416-6).

- Éric Alary, La Ligne de démarcation : 1940-1944, Paris, Éditions Perrin, , 429 p. (ISBN 2-262-01598-8 et 978-2-262-01598-5).

- Jacques Farisy, La Ligne de démarcation dans la Vienne, 1940-1943, La Crèche, Geste Éditions, , 189 p. (ISBN 2-84561-068-8 et 978-2-8456-1068-2).

- Jacques Farisy, La Ligne de démarcation dans le département de la Charente, 1940-1943, La Crèche, Geste Éditions, , 182 p. (ISBN 2-84561-157-9 et 978-2-84561-157-3).

- Philippe Souleau, La Ligne de démarcation en Gironde : Occupation, résistance et société, 1940-1944, Périgueux, Fanlac, , 362 p. (ISBN 2-86577-202-0).

- Michèle Cointet (dir.) et Jean-Paul Cointet (dir.), Dictionnaire historique de la France sous l’Occupation, Paris, Éditions Tallandier, , 728 p. (ISBN 2-235-02234-0) : Michèle Cointet, « Ligne de démarcation », p. 452-453 ; carte de la France occupée, p. 716.

- La Seconde Guerre mondiale 1939-1945, Nov' Edit, « Rafle et déportation », p. 74.

- Paul Webster et Marcella Webster, Voyages sur la ligne de démarcation, Paris, Éditions de la Seine, coll. « Succès du livre », , 269 p. (ISBN 2-7382-2024-X).

- Richard Werly, La France contre elle-même. De la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui, Grasset, , 234 p. (lire en ligne)

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

- La ligne de démarcation, sur le site des Chemins de mémoire.

- Génelard, centre d'interprétation de la ligne de démarcation, sur le site des Chemins de mémoire.

- Plan de la ligne de démarcation en 2 pages, sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France.