Littoral français

Le littoral français désigne le littoral situé en France et soumis à la loi Littoral[5] qui liste et classe les communes de métropole en plusieurs catégories[6] :

- 883 communes maritimes (en bord de mer, lagunes ou étangs salés) : classées 1 A pour les communes de bord de mer ou d'océan (au nombre de 785) et 1B pour les communes d'estuaire en aval de la limite transversale de la mer (au nombre de 98)[7] - [8] ;

- 87 communes situés sur des estuaires ou deltas ; définies par décret de 2004, comme situées sur les cours d’eau littoraux, entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;

- 151 communes de bord de lacs d'une surface supérieure à 1 000 hectares[9].

- 92 communes sont également concernées dans les départements d'outre-mer[10].

- On intègre généralement dans le littoral l’arrière-pays littoral qui est la somme des « communes non littorales des cantons littoraux[11] » (1 179 communes).

Les 5 500 km de littoral se répartissent en 26 départements littoraux[12].

Selon l'Institut français de l'environnement (IFEN), le littoral français est caractérisé par des zones urbaines, industrielles, réseaux de communication et espaces verts plus densément présentes qu'ailleurs en France métropolitaine (ces « milieux » artificiels couvrent 13 % de la surface des communes littorales, contre 2,7 fois dans une commune moyenne métropolitaine et cette proportion passe à 27 % dans la bande de 500 mètres près de la mer).

Les sols cultivés et les milieux naturels y sont de plus en plus fragmentés et insérés dans des territoires construits ou urbains, en dépit d'une loi dite Loi littoral votés par le Parlement (à l'unanimité) le . Le Conservatoire du littoral est chargé de la protection d'une partie du littoral français.

Le littoral est vulnérable à la montée de la mer qui est l'un des effets du dérèglement climatique, se traduisant selon le GIEC et l'ONERC par une érosion du trait de côte accrue et par un risque croissant de submersion marine des zones basses, ainsi que par des vagues et tempêtes plus importantes. Selon l'ONERC, + 30 cm à +80 cm voir plus, sont attendus pour le niveau moyen, avant 2100 et avec des variations régionales significatives, et la tendance en 2019 reste celle du pire scenario [13] (le niveau marin moyen a augmenté de 4,3 cm en 10 ans, de à )[14].

Population littorale

Avec 272 habitants par km2, la densité humaine du littoral français est supérieure à la moyenne nationale (environ 2,5 fois plus dense)[15].

Cette partie du territoire français regroupe 6 millions[16] de résidents (1 habitant sur 10 de la France) sur seulement 4 % du territoire, et elle attire des millions de touristes chaque année ; En 2007, l'IFEN estimait la capacité d'accueil des résidences secondaires, hôtels et campings à environ sept millions de lits, permettant plus qu'un doublement de population en été (13 millions de personnes en tout)[17].

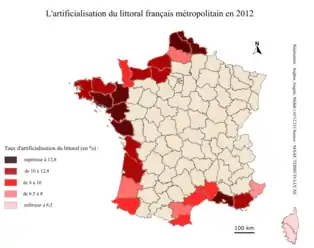

Urbanisation et artificialisation croissante

Depuis plus de 1000 ans, l'urbanisation et l'artificialisation du littoral français se poursuit, avec un étalement urbain marqué, en dépit des efforts du Conservatoire du littoral et de la Loi littoral.

À titre d'exemple, 98 % du littoral du département des Alpes-Maritimes est construit. Les zones urbanisées du littoral métropolitain représentent selon l'IFEN 9,8 % du territoire des communes littorales contre 4 % dans l’arrière-pays (et 3,7 % en métropole).

Cette occupation s'explique par plusieurs facteurs : activités économiques dynamiques (port, tourisme), climat généralement adouci, paysages appréciés, par les retraités notamment.

Ce processus de littoralisation des populations et des activités n'est pas propre à la France. Les dispositions importantes et contraignantes adoptées pour préserver le littoral ont donc eu des effets limités, même si l'urbanisation de grande envergure et anarchique n'est aujourd'hui plus possible.

Tendances démographiques

Pour une zone littorale comprenant les communes littorales métropolitaines et de l’arrière-pays, la population résidente est en croissance continue, avec en 2003 5,8 millions de résidents permanents en France, soit une densité de population 2,5 fois plus élevée que la moyenne de la métropole. Le littoral français autrefois peu peuplé a encore gagné 1 million d’habitants en 20 ans (de 1968 et 1999), surtout dans les villes qui abritaient 1 000 à 50 000 hab. en 1968 ; les grandes villes (de plus de 50 000 hab. en 1968) ont elles perdu des habitants (plus de 100 000 sur cette période, en particulier Marseille, le Havre et Lorient peu attractifs pour les retraités et les activités liées au tourisme qui se sont fortement développées, les emplois liés à la pêche ayant également fortement diminué depuis un siècle).. 40 % des villages de moins de 500 hab. en 1968 ont été source d’exode sur cette période (1968 – 1999).

En 1999, la population était devenue urbaine à 76 % (contre 61 % pour la France entière), avec une forte périurbanisation (puissant facteur d’artificialisation et de fragmentation écopaysagère), accrues par la création du réseau des « autoroutes des Estuaires » qui a encore plus « isolé écologiquement » les milieux naturels relictuels littoraux, qui restent parmi les plus riches en raison de leur moindre usage par l’agriculture industrielle et de leur histoire écologique. En Manche et Corse, les communes de moins de 1 000 hab. sont plus nombreuses, alors que le littoral basque et de la Mer du Nord ainsi que méditerranéen supporte des communes pour la plupart de plus de 2 500 hab; la côte atlantique des Côtes-d'Armor aux Landes présente une situation intermédiaire.

Les villages de moins de 500 habitants qui dominaient le paysage ne constituent plus que 18 % des communes (contre 58 % pour la France entière), au profit des communes de plus de 1 000 à 2500 habitants dont la part est devenue 2 fois plus importants sur le littoral qu’en France (métropolitaine). La part des villes de 50 000 à 100 000 hab. est 7,5 fois plus importante que pour la France. Entre les communes, des zones épargnées sont théoriquement foncièrement protégées par la loi littorale ou peuvent être préemptés par le Conservatoire du littoral ou les conseils généraux dans le cadre de la TDENS, ou par les communes qui peuvent les protéger.

L’arrivée massive de nouveaux habitants dans les communes de 2 500 à 10 000 hab. de 1990 à 1 999 a fortement accru la consommation d’espace et le mitage de l’espace littoral et de l’expansion des zones urbanisées. Ce sont l'agriculture et les milieux naturels qui y ont le plus régressé au profit des espaces verts urbains et de loisirs (4,5 fois plus importants dans les communes littorales que la moyenne métropolitaine et les zones industrielles et réseaux de communication 2,9 fois.

Impacts sur l'environnement

Si certaines prescriptions imposées par les permis de construire ont relativement préservé des styles architecturaux régionaux différentiés, l’Environnement littoral a beaucoup pâti de l’urbanisation, qui continue à croître à un rythme soutenu depuis près d’un siècle; les constructions individuelles (résidences secondaires assez souvent), majoritaires dans ces communes, y consomment encore beaucoup d’espace, générant un maillage routier de plus en plus morcelant.

L’éclairage nocturne qui a accompagné l’urbanisation est un facteur important de pollution lumineuse, sur les littoraux qui étaient des corridors écologiques majeurs pour les oiseaux et certains poissons, renforcé par l’effet de réverbération sur l’eau, et de gaspillage d’énergie.

Le traitement encore incomplet (Cf. nitrates, phosphates) des eaux résiduaires reste une source d'eutrophisation et de pollution microbienne et en perturbateurs endocriniens des mers. La gestion des déchets estivaux est également encore problématique.

Les côtes du Nord, des Alpes-Maritimes et des Pyrénées-Atlantiques, étaient déjà artificialisées sur plus de 30 %

de leur surface et les côtes départementales du Pas-de-Calais, de Seine-Maritime et de Loire-Atlantique l'étaient sur 20 % de leur superficie.

Agriculture littorale

Selon l'INSEE[18] L'agriculture domine sur les littoraux de la Somme, de l’Hérault et du Calvados à la Charente-Maritime, mais elle est elle-même devenue très artificialisante. La forêt n'est présente (mais fortement) que sur 3 littoraux (Corse, presque toute la côte aquitaine (Landes et Gironde) et Var (par ailleurs aussi très urbanisé). Selon l'IFEN, parmi tous les milieux littoraux, ceux qui ont le plus régressé de 1990 à 2000 (parfois au profit des zones embuissonnées) ont été les milieux agropastoraux (avant la forêt qui est le second milieu qui a le plus régressé durant cette même décennie)[19].

Sur les 274 cantons littoraux français elle est confrontée d'une part à une tendance à l'intensification et aux pressions de la périurbanisation, et d'autre part à une demande de la population et des autorités qui voudraient limiter les pollutions littorales par les intrants agricoles (nitrates, phosphates et pesticides) ainsi que la contribution de l'Régression et dégradation des sols à l'augmentation de la turbidité des eaux marines.

Le nombre d’exploitations est en régulière diminution alors que l'âge des exploitants croît et que les jeunes peinent à s'installer en raison d'un prix du foncier qui leur est devenu inaccessible.

Tourisme : 4,2 % des exploitations agricoles des cantons littoraux (contre 2,8 % en moy. métropolitaine) contribuent directement au tourisme via une offre en hébergement ou terrain de camping surtout, mais aussi restauration (Vente directe, Table d'hôtes, etc., sports équestres et/ou l’artisanat...) ; soit une exploitation sur 25 environ. C'est dans le Finistère que ces exploitations s'impliquent le plus dans le tourisme (à 75 %) suivi des Côtes-d'Armor (55 %) et de la Manche et de la Haute Corse. La Basse-Normandie et Bretagne regroupent près de 50 % des exploitations agricoles impliquées par « au moins une action liée au tourisme » (1024 exploitations sur un total de 2068).

Remarque : La vente directe n'est pas plus importante sur le littoral que la moyenne nationale. En 2005, elle était plus rare en Basse-Normandie, Bretagne (surtout sur le littoral nord) et en Languedoc-Roussillon, et très importante sur le littoral Nord-Pas-de-Calais, d’Aquitaine, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse.

Environnement et biodiversité littorale

Hors des villes denses ; bien qu'ayant souvent été artificialisés beaucoup de zones littorales - en tant qu'écotone - abritent encore des milieux à forte naturalité, caractérisés par une biodiversité spécifique et souvent riche. Vers 2005, en France métropolitaine, selon l'IFEN, près de 45 % des terres situées à moins de 500 m de la mer sont encore « des espaces naturels terrestres et aquatiques ».

Le littoral français abrite une grande diversité d'habitats écologiques (8 grands types d’habitats côtiers et 105 habitats élémentaires d’intérêt communautaire, très inégalement répartis sur les 26 façades littorales départementales de métropole. Ces milieux (milieux marins côtiers, dunes, lagunes et zones humides arrière-littorales, grottes, plages, falaises et milieux associées tels que pelouses des corniches rocheuses, prés salés, landes atlantiques, maquis, mares temporaires, coteaux calcaires, etc) abritent leurs biocénoses associées avec une flore, fonge et des populations spécifiques de lichens et d'animaux plus ou moins spécialisées ou adaptées au sel et au climat littoral. Ceci confère une haute valeur patrimoniale au littoral français.

Ces milieux sont cependant soumis aux pressions d'activités humaines à forts impacts écologiques et paysagers (tourisme, sports nautiques, activités agricoles, de pêche et portuaires, etc.)

Les zones plus hétérogènes (Bouches-du-Rhône, Var, Corse, Pas-de-Calais, Manche, Finistère et Vendée) abritent plus d'habitats élémentaires, mais de taille plus petites, alors que les zones plus homogène sont plus pauvres en habitats, mais ces derniers y sont présents en surface plus vastes (comme dans le Languedoc, Nord, Somme, Seine-Maritime, Landes et Pyrénées-Atlantiques.

Le littoral français le plus riche en termes de variété d’habitats côtiers élémentaires est celui du département de la Manche (50 habitats élémentaires différents, d'intérêt européen), puis du Pas-de-Calais (département où les milieux agropastoraux, forêts et milieux ouverts sont les mieux répartis[20]), ainsi que des rivages allant de la Manche à la Vendée, et ceux de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse moins riche en habitats élémentaires, mais les plus riches en grands types d'habitats. Le littoral aquitain est celui qui est le moins varié en termes d’habitats littoraux[21].

Les communes : sur seulement 4 % de la surface métropolitaine, les communes littorales - si elles sont plus pauvres en forêt que la moyenne nationale, sauf quelques exceptions (Gironde, Landes, Alpes Maritimes et Var), abritent une part très importante des oiseaux migrateurs et de la biodiversité de France ; 97 % des surfaces en marais maritimes et de marais salants, 53 % des plages et dunes, 18 % des marais intérieurs et 13 % des espaces ouverts et arbustifs. Les communes du nord sont (en termes de pourcentage de la commune) les plus pauvres en milieux naturels (19 % de leur territoire en moyenne), les plus riches étant celles de Haute-Corse avec 93 % de leur superficie occupée par des milieux naturels[22].

Une partie importante du trait de côte est marqué par les séquelles d'une ou de deux guerres mondiales. Le nombre d'espèces animales et végétales est plus important sur le littoral méditerranéen (un des hot spots mondiaux de biodiversité). La pêche a des impacts significatifs sur la faune marine et les fonds marins ; ainsi, à titre d'exemple, entre fin janvier et fin , au moins 1 100 dauphins ont été retrouvés échoués sur la côte atlantique française. L’association Ré Nature Environnement précise : « Sachant que cinq fois plus sont morts en mer et ont coulé, cela représente au moins 5500 cétacés tués en deux mois, ce qui est un record absolu depuis quarante ans ». Ces dauphins sont principalement victimes des filets de pêche[23].

En France, le Conservatoire du littoral (CELRL) peut acquérir des terrains (achat, legs) pour les protéger, et les Conseils généraux peuvent également acheter des « espaces naturels sensibles » pour les protéger. Les zones marines peuvent être protégées par des pSIC, ZPS, RNN et RNC, le domaine public pouvant être confié ou affecté au Conservatoire du littoral et depuis peu aux parcs naturels marins.

Stratégies de gestion et protection du littoral

La première loi qui existe concernant la protection du littoral en France est la Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 portant création du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Cette conservation dit conservatoire du littoral est un conservatoire placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature qui a été conçu avec 4 objectifs: “la conservation d’espaces dont la valeur patrimoniale engage notre responsabilité à l’égard des générations futures ; la préservation d’un capital naturel et historique fondamental pour l’attractivité de notre territoire; le bien-être social de tous par l’accueil équitable et partagé des populations; la protection des biens et des personnes contre les phénomènes climatiques extrêmes en permettant un espace tampon entre l’océan et les enjeux humains.” [24]. Depuis sa création le conservatoire a bien évolué et compte désormais 213 500 hectares protégés, 750 sites, 180 employés en 2018 et plus de 50 millions de budget par an. Il travaille en collaboration avec l’observatoire de la mer, autre institution gouvernementale qui a pour objectif l'observation et l’analyse du fait marin.

Le deuxième texte normatif promulgué en faveur du littoral est le SMVM, le Schéma de Mise en Valeur de la Mer, en 1983. Le SMVM est un document de planification à destination des communes dans le contexte de la répartition des compétences communales en France. Après cette loi, les communes doivent éditer un document qui explicite les différents usages et vocations maritimes de la zone communale.

La loi Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1) est connue sous le nom de loi Littoral. La loi littoral concerne 1212 communes en France. Elle est promulguée pour concilier protection et développement du littoral dans ces communes sous pression dans les années 1980. La loi Littoral promulgue les principales zones d'actions, les principes et les méthodes de la protection du littoral en France.

Après le Sommet de la terre à Rio en 1992, dans le contexte de l’Agenda 21, la France accepte la politique de gestion intégrée des zones côtières défini par le gouvernement en 2002 comme « Processus dynamique, continu et itératif destiné à promouvoir le développement durable des zones côtières». Ensuite en 1995 le gouvernement stipule dans le code de l’urbanisme quatre directives territoriales d'aménagement ou DTA qui concernent les littoraux français.

Le XXIe siècle marquent un tournant pour la protection du littoral puisque le code de l’environnement de 2000 stipule comme principe fondateur la participation des citoyens. Dans cette optique, l’Etat ouvre en juillet 2009 les tables rondes du Grenelle de la mer qui est une démarche publique de négociation et de réflexion entre l’Etat, les élus, les acteurs économiques et les citoyens. Ces tables rondes ont retenu plusieurs centaines de propositions dont celles du groupe de travail « Gestion intégrée de la mer et du littoral ». Le gouvernement demande à ces acteurs de travailler sur 10 thèmes qui sont : la compétitivité des ports, une meilleure complémentarité des infrastructures et du transport maritime, l'environnement marin, la plaisance et les loisirs nautiques, les risques littoraux et la gestion du trait de côte, la Pêche maritime, l'aquaculture, l'emploi maritime et ses besoins de formation, la Construction/déconstruction navale, la Recherche dans le domaine maritime et la valorisation de la mer et de ses ressources, ainsi que la protection sociale des gens de mer et la sécurité en mer.

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dit loi ELAN réaffirme le droit de protection des littoraux en confirmant la zone protégée du littoral entre autres. Nouveauté de la loi, les SCOT, schémas de cohérence territoriale, des communes littorales doivent désormais inclure la protection des littoraux. Les littoraux font partie des zones les mieux protégés législativement en France même si la majorité des mesures de protection du littoral sont donc comprises dans des textes de lois plus larges.

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets apporte elle aussi de nouvelles, et importantes, mesures pour lutter contre l'artficialisation des littoraux et protéger leur environnement.

La Loi climat-résilience a généré de nombreux débats. Pour les principales critiques de la loi Climat-Résilience les mesures de protection sont jugées floues et pas assez concrètes. Ces lois ne détaillent jamais comment le gouvernement ou les autres acteurs politiques peuvent mettre en place ces mesures. Par exemple la loi n’explique pas comment l’Etat compte indemniser les acteurs touchés par ces mesures. De plus, la loi Climat-Résilience n’a pas pour objectif premier la protection des écosystèmes marins et côtiers pourtant en danger, l’enjeu de la loi est un enjeu urbanistique. De nombreuses propositions de la convention citoyenne à l’origine de cette loi n’ont pas été retenues et notamment celles qui concernaient les mesures les plus écologiques et drastiques. Même si cette loi est jugée imparfaite et insuffisante elle permet de marquer que l’Etat et le collectif citoyen se soucient de plus en plus de l’état écologique du littoral français.

Linéaire côtier

La longueur totale du littoral des côtes françaises incluant les territoires d'outre mer n'a jamais été calculée. La longueur des côtes métropolitaines varie selon le mode de calcul (problème mathématique baptisé de fractal des côtes très découpées, variable selon l'échelle) Les estimations suivantes sont généralement basées sur le trait de côte SHOM à l'échelle 1/1 000 000 (longueur du trait de côte de 18 000 km pour l'ensemble des espaces maritimes sous juridiction française, de 5 853 km pour la France métropolitaine)[26] - [27] :

- Manche : 1 759 km ;

- Atlantique : 2 400 km ;

- Méditerranée : 1 694 km (dont Corse : 688 km) ;

- Côte d'Opale : 232 km ;

- Haute-Normandie : 167 km ;

- Basse-Normandie : 471 km ;

- Bretagne : 1 772 km ;

- Centre Ouest-Atlantique 732 km ;

- Aquitaine : 456 km ;

- Languedoc-Roussillon 214 km ;

- Provence-Alpes-Côte d'Azur 687 km.

À ces chiffres, il convient d'ajouter 720 km pour les trois départements d'Amérique (Guadeloupe, Guyane et Martinique) et 460 km pour le département de La Réunion.

Le littoral français compte 1 901 km de côtes sableuses (35,2 % du linéaire total), 1 316 km de marais et de vasières (23,7 %) et 2 269 km de côtes rocheuses (41 % dont 13 % de falaises) (Source : IGN)[28].

La Bretagne, qui arrive en tête des régions littorales pour l'importance de son linéaire côtier (1 772 km), offre également une grande diversité de types morphologiques de côtes, puisqu'elle dispose de 437 km de côtes sableuses, 573 km de marais et de vasières et de 762 km de côtes rocheuses, ces chiffres étant en valeur absolue supérieurs à ceux des autres régions françaises[29].

Près de 15 % des cotes sableuses sont formées de dunes. Le littoral dunaire atlantique français se développe sur environ 500 km, du Sud de la Bretagne au Sud des Landes (dont près de 250 km de dunes en continu en Aquitaine et en Centre-Ouest, de Biarritz à l’île d’Oléron), constituant le plus grand complexe dunaire au niveau européen[30].

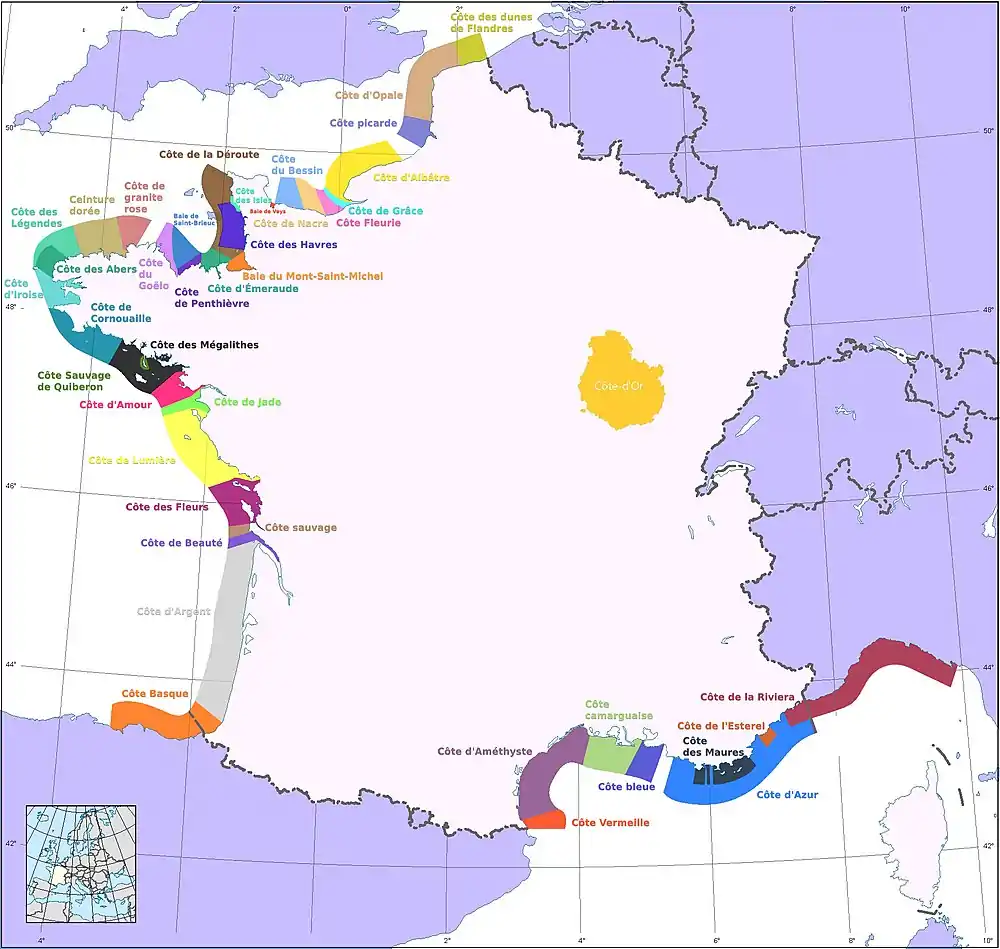

Toponymie littorale

Avec le développement du tourisme balnéaire, de nouvelles appellations géographiques régionales sont créées à partir de la fin du XIXe siècle, avec en premier la Côte d'Azur en 1887, tirant son nom du département de la Côte-d'Or. Les artisans du lancement des côtes, proches de la bourgeoisie entrepreneuriale et des milieux de la presse, réalisent une opération publicitaire par le choix subjectif[31] de choronymes utilisés comme des noms de marque, en empruntant les techniques de la réclame. Des hommes de lettres de renom, des journalistes sportifs, des hommes d'affaire, des historiens et des hommes politiques sont mobilisés pour bâtir une image attractive des côtes[32]. Si plusieurs récits de l'invention de noms nouveaux sont marqués d'une sorte de « vernis légendaire »[33], ils donnent véritablement naissance à des associations de valorisation touristique : ces choronymes qui mettent en avant telle ou telle caractéristique naturelle de la côte au gré des stratégies de communication, sont diffusés dans les brochures, les guides et les cartes imprimées par les offices de tourisme et syndicats d'initiative, associations créées sous diverses appellations par des commerçants, artisans, notables d'une commune, afin d'attirer les visiteurs, les renseigner et faciliter leur installation. Ces nouveaux noms soulignent l'intensité de la mise en tourisme du littoral français et les enjeux financiers de ses promoteurs dans la première partie du XXe siècle marquée par l'intégration de ce tourisme dans la concurrence nationale et internationale[34] - [35].

Afin de favoriser l'essor du tourisme de masse depuis les années 1960, les acteurs du marketing territorial donnent des noms suggestifs pour les stations balnéaires en France comme en Europe occidentale. Les transformations toponymiques des dénominations vernaculaires ou les créations nominales pour combler les vides toponymiques (néotoponymie) contribuent au marquage spatial des côtes touristiques. Cette toponymie touristique utilise un vocabulaire relatif à l'espace côtier (plage, mer, océan, cap, flot…) spécifiant la localisation maritime qui nourrit l'attrait des littoraux et de la mer s'inscrivant dans l'imaginaire collectif[36] : Six-Fours-les-Plages, Berck-sur-Mer, Lacanau-Océan, Capbreton, Palavas-les-Flots, Sausset-les-Pins, Mers-les-Bains[37] - [38]…

| Toponymie littorale des côtes françaises | Localisation | Année de création du toponyme |

|---|---|---|

| Côte d'Azur | De Marseille à Gênes | 1887 |

| Côte d'Émeraude | De Cancale à Pléneuf | 1894 |

| Côte Fleurie | Entre l'estuaire de la Touques et celui de l'Orne | Vers 1903 |

| Côte d'Argent | De Soulac à Capbreton | 1905 |

| Côte d'Opale | De Sangatte à Berck | 1911 |

| Côte Vermeille | De Barcarès à Cerbère | 1912 |

| Côte d'Amour | De Mesquer à Saint-Nazaire | 1913 |

| Côte de Nacre | Entre l'embouchures de la Seulles et celle de l'Orne | Avant 1925 |

| Côte de granit rose | De l'île Milliau à Ploumanac'h | 1926 |

| Côte de Jade | De Saint-Brevin-les-Pins à La Plaine-sur-Mer | Avant 1928 |

| Côte d'Albâtre | Du Tréport au Havre | ? |

| Côte Bleue | De L'Estaque à Martigues | Années 1930 ? |

Réchauffement climatique et littoraux français

La proximité de la mer atténue les pics de températures, mais expose au risque de tempête, de tsunami et aux risques induits par la montée de la mer (érosion du trait de côte et invasion marine notamment ; salinisation et biseau salé dans certains contextes). Selon l'ONERC, le niveau marin monte régulièrement (environ 3,31 mm/an de 1993 à 2017) et il a gagné 4,3 cm en 10 ans dans le monde (de 2008 à 2018) bien qu'avec des différences régionales marquées (de -10 et 10 mm/an)[40]. D'ici 2100, si la mer monte de 1 m, de nombreuses infrastructures littorales pourraient être submergées une ou plusieurs fois par siècle en France.

La température moyenne de l'eau et des eaux de surface est un indicateur important (car l'eau réchauffée perd sa capacité à stocker de l'oxygène, elle dissout plus de sel, favorise le développement de certains pathogènes (vibrion du choléra par exemple). Selon l'ONERC, en France les eaux marines se réchauffent le plus dans l’océan Indien (sauf aux îles Kerguelen), plus que dans le Pacifique tropical sud ouest et dans les Antilles, mais en termes de vitesse de réchauffement, l'Europe de l'Ouest est plus touchée que la Guyane[14].

En Nouvelle-Calédonie, l'eau de surface semble représentative de l’évolution régionale du Pacifique tropical sud-ouest ; elle se réchauffe nettement et plus encore ces dernières décennies : « Les années les plus chaudes depuis 1970 correspondent aux événements La Niňa de 1974-75, 1985, 1988, 1996, 1998, 2002 et 2010. »[14]. Dans les Antilles françaises, la température de surface de la mer grimpe moins vite, mais avec les 6 années historiquement les plus chaudes jusqu'à 2017 situées après 1960. À la Réunion comme dans une grande partie de l'océan indien, l'eau de surface se réchauffe nettement depuis 1950[14].

Voir aussi

Bibliographie

- Note de 4 pages de l'IFEN ()

- "Le littoral agressé", Yves Lebahy et Ronan Le Délézir, éd. Apogée,

- Fichier des espaces protégés, Medd, MHNH, 2006.

- Liste des pSIC transmise à la Commission européenne

- Cartographie normalisée de l'évolution du trait de côte

- Observatoire national de la mer et du littoral (2014) Les données clés de la mer et du littoral 15.09.2014 (réalisé avec SOes, Ifremer, AAMP, Cerema DT Méditerranée) ; pdf (7,1 Mo)

- Conservatoire du littoral (2021)

Guide

- DUHAMEL F., FARVACQUES C., BLONDEL C., DELPLANQUE S., CATTEAU E., GELEZ W., FRANCOIS R., PREY T., CHOLET J., BUCHET J., MASSARD O., 2017 – Guide des végétations littorales du nord-ouest de la France. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 704 pages.

Articles connexes

Références

- Le trait de côte est découpé de façon fractale donc, par nature, sa longueur dépend de l'échelle utilisée pour la mesurer, elle est dite « infinie ».

- Alain Merckelbagh, Et si le littoral allait jusqu'à la mer. La politique du littoral sous la Ve république, Quæ, , p. 68.

- Ronan Le Délézir, « Le développement littoral en question », Pour, no 199, , p. 109 (DOI 10.3917/pour.199.0109).

- Anthony Simon, Tourisme. Fondamentaux et techniques, Dunod, , p. 72.

- no 86-2 du 3 janvier 1986

- pour le référentiel INSEE de 1999

- Fiches indicateurs : Présentation, Le principe des fiches, sur le site de l'Ifen.

- Chiffres clés : Données générales, sur le site de l'Ifen.

- Sébastien Colas, « Le littoral, entre nature et artificialisation croissante », Le 4 pages, Ifen, no 120, , p. 2 (ISSN 1777-1838, lire en ligne).

- INEA / Ifen, « Observatoire Littoral et Montagne : Indicateurs de suivi de la loi Littoral, Étude de faisabilité », Ifen, , p. 9.

- Un canton littoral est un canton ayant au moins une commune littorale

- Sophie Bahé, Les pollutions maritimes accidentelles en France : risques, planification, gestion de crise, École pratique des hautes études, p. 11, 2008.

- ONERC, le climat de la France au XXIe siècle vol 5

- Ministère chargé de l'écologie (2019) Impacts du changement climatique : Littoral et Milieu marin; mis à jour le mardi 10 janvier 2017, consulté le 26 juin 2019

- Richard de Vendeuil, « Loi Littoral : alerte sur les côtes! », dans L'Express du 27/07/2006, [lire en ligne]

- Estimations 2006 du Cete Méditerranée cité par l'IFEN en octobre 2007. Le recensement de 1999 donnait 5,78 millions d'habitants contre 1,25 million pour l'arrière-pays.

- Source : Insee, Recensement de la population, 1999, Enquête tourisme 1998 (hôtellerie et hébergement de plein air), Inventaire communal 1998 (autres hébergements), calcul Insee, repris par l'Observatoire du Littoral

- Fiche-Indicateur INSEE Agriculture et littoral

- Source Ifen : Schéma 4 p5/7

- Source Ifen « Indicateur : milieux naturels des communes littorales en 2000 et évolution depuis 1990 » (Voir Figure 4, page 4/7

- Source : Cahier d’habitats côtiers 2004 - Observatoire du littoral / IFEN, et indicateurs associés

- Source Ifen/Observatoire du Littoral

- « Dauphins échoués : une hécatombe record », Le Parisien, (lire en ligne)

- « Conservatoire du littoral : dernières acquisitions, actualités, publications - Conservatoire du littoral », sur www.conservatoire-du-littoral.fr (consulté le )

- Chiffres tirés de la carte de la géomorphologie côtière par région, Le Moniteur n°4839, 23 août 1996

- « Espaces maritimes sous juridiction française », sur shom.fr (consulté le ).

- Jade Isidore, Protection du littoral en France, Ed. Techniques Ingénieur, , p. 2.

- Mongi Bourgou, Les littoraux: entre nature et société, Publications de l'ENS, , p. 228.

- Jade Isidore, Protection du littoral en France, Ed. Techniques Ingénieur, , p. 3.

- Jean Favennec, Guide de la Flore des dunes de la Bretagne au sud des Landes, Sud Ouest, , p. 22.

- Seule la Côte de granit rose répond à une réalité sans objectivité, cette couleur correspondant bien à une expression géologique. Cf Modèle:Ouvrage=

- Catherine Bertho-Lavenir, Guy Latry, « Côte d'Argent, Côte d'Émeraude : les zones balnéaires entre nom de marque et identité littéraire », Dans Le Temps des médias, no 8, , p. 105-117 (DOI 10.3917/tdm.008.0105).

- De nombreuses inventions ont « donné lieu à un type de récit en partie fictif, stéréotypé et destiné à légitimer l’ensemble du processus : un homme de lettres parisien passant dans la région aurait proposé un nom, immédiatement reçu comme l’expression parfaite et définitive de l’esprit des lieux. La réalité est plus prosaïque. Le baptême de ces côtes est le fait commun d’entrepreneurs, de directeurs de journaux et d’hommes de lettres unis par des liens d’amitié et d’affaires, associés dans un système d’évènements et de publications où chacun prête une part de ses ressources sociales et symboliques à l’autre ». Cf Bertho-Lavenir et Latry, op. cit.

- Philippe Violier, Philippe Duhamel, Jean-Christophe Gay, Véronique Mondou, Le tourisme en France. Approche régionale, ISTE éditions, , p. 18.

- Michel Rainis, Histoire des clubs de plage au XXe siècle, , p. 176-196.

- L'espace littoral et le bord de mer sont générateurs de rêves et d'évasion, et très fortement associés à une promesse de liberté.

- Yves Perret-Gentil, Alain Lottin, Jean-Pierre Poussou, Les villes balnéaires d'Europe occidentale. Du XVIIIe siècle à nos jours, PUPS, , p. 87.

- Philippe Violier, op. cit., p.19

- Modèle:Ouvrage=.

- données sont gratuitement disponible (après inscription) sur www.aviso.altimetry.fr

Liens externes

- Flore littoral/Phytosociologie

- Observatoire du littoral de l'Institut français de l'environnement, et fiches-indicateurs

- Liste des communes littorales (Insee/2005)