Apremont-sur-Allier

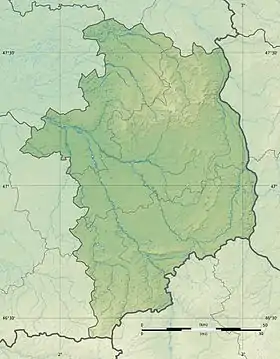

Apremont-sur-Allier est une commune française située dans le département du Cher, en région Centre-Val de Loire.

| Apremont-sur-Allier | |||||

| |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Centre-Val de Loire | ||||

| Département | Cher | ||||

| Arrondissement | Saint-Amand-Montrond | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Portes du Berry, entre Loire et val d'Aubois | ||||

| Maire Mandat |

Nathalie De Bartillat 2020-2026 |

||||

| Code postal | 18150 | ||||

| Code commune | 18007 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

69 hab. (2020 |

||||

| Densité | 2,2 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 54′ 25″ nord, 3° 02′ 52″ est | ||||

| Altitude | Min. 168 m Max. 226 m |

||||

| Superficie | 30,69 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Nevers (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de La Guerche-sur-l'Aubois | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Cher

Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | apremont-sur-allier.com | ||||

La commune cotise à l'association Les Plus Beaux Villages de France.

Géographie

Apremont-sur-Allier se situe à proximité du confluent de l'Allier et de la Loire. Le village se niche dans un paysage de bocage.

Localisation

|

La Guerche-sur-l'Aubois | Cuffy | Gimouille (Nièvre) |

|

| N | Saincaize-Meauce (Nièvre) | |||

| O Apremont-sur-Allier E | ||||

| S | ||||

| La Chapelle-Hugon | Neuvy-le-Barrois | Mars-sur-Allier (Nièvre) |

Urbanisme

Typologie

Apremont-sur-Allier est une commune rurale[Note 1] - [1]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[2] - [3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nevers, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 93 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[4] - [5].

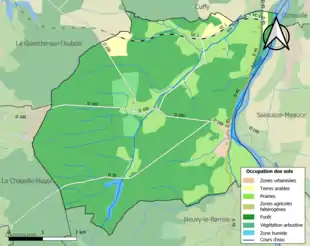

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (71,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (72 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (69,1 %), prairies (22,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,8 %), terres arables (2,7 %), eaux continentales[Note 3] (2,4 %), zones urbanisées (1 %)[6].

L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune d'Apremont-sur-Allier est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage[7]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[8].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Allier, les Les Barres. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2003[9] - [7].

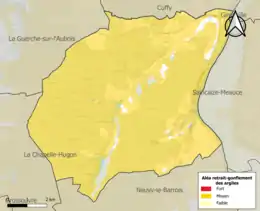

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[10]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 96,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (90 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 62 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 57 sont en en aléa moyen ou fort, soit 92 %, à comparer aux 83 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[11] - [Carte 2].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[7].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[12].

La commune est en outre située en aval d'une digue. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[13].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous une forme latinisée De aspero Monte en 1255[14] .

Histoire

Apremont était un village de carriers. Les carrières, nombreuses, fournissaient en abondance des pierres de taille[Note 4][16]. Celles-ci étaient acheminées par des bateaux à fond plat qui suivaient l'Allier puis la Loire[15]. Les pierres ont servi, ainsi, à la construction de plusieurs édifices religieux, tels que la Cathédrale d’Orléans, et l'Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire ; ou encore des places fortes comme l'ancienne résidence seigneuriale de Châteauneuf-sur-Loire[15]. Une des maisons du XVe siècle, devant l’ancien port d’embarquement, porte encore le nom de « Maison des Mariniers ».

S’inspirant de ce passé médiéval, Eugène Schneider, en 1930, aidé de l’architecte de Galea, va entreprendre un patient travail de mise en valeur du village. Ce qui n’est pas en harmonie avec le site est rasé. À la place, des maisons sont reconstruites dans le style néo-médiéval berrichon. Voir ci-après la rubrique "Lieux & monuments > Le château"

Politique et administration

Liste des maires

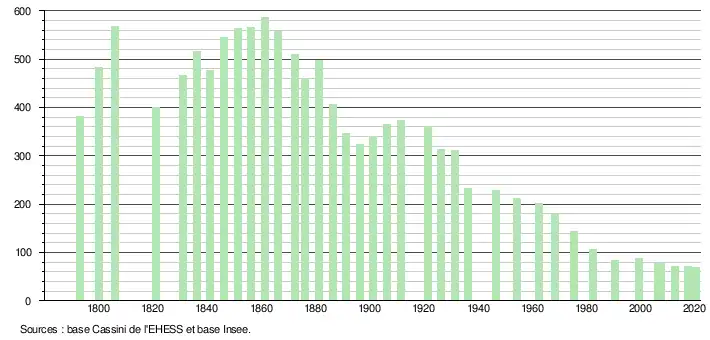

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[20]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[21].

En 2020, la commune comptait 69 habitants[Note 5], en diminution de 2,82 % par rapport à 2014 (Cher : −3,01 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Château d'Apremont

Le château d'Apremont-sur-Allier, entouré d'un parc floral remarquable, est inscrit au titre des monuments historiques en 1989[24].

Situé à 16 km de Nevers, aux confins du Berry et de la Bourgogne, le château d’Apremont domine l’Allier qui coule à ses pieds.

Il ne reste pas grand-chose de la formidable forteresse anglo-bourguignonne de 12 à 14 tours du XVe siècle. Aux premiers seigneurs connus, la famille des Barres[25] qui habita le château aux XIIe siècle, XIIIe siècle et XIVe siècle, succédèrent Guyot de Revillon puis Philibert de Boutillat, bailli de Nevers et trésorier du Royaume de France[26], qui le reçut en apanage du comte de Nevers en 1477. À cette date, Philibert de Boutillat demande les fonds nécessaires à son suzerain pour reconstruire partiellement le château. C’est la forteresse qui est de nos jours visibles avec ses cinq tours, ses remparts, ses courtines et ses mâchicoulis.

Diverses familles se succèdent pendant les XVIe et XVIIe siècles. Le fils de Philippe de Boutillat, Nicaise, le cède aux descendants de la famille des Barres. En 1602, François de Roffignac achète le château. Sa descendance le vend en 1722 à Louis-Marie-Victoire comte de Béthune-(Charost-Pologne : Pologne car neveu maternel de la reine de Pologne Marie-Casimire-Louise de La Grange d'Arquien par sa mère Louise-Marie ; cf. l'article Philippe). Dès ce moment, il restera dans la même famille en lignée féminine : Béthune, Masseran, Saint-Sauveur, Schneider et Brissac.

Caroline de Fiesque-Masseran, l’aînée des petites-filles de la comtesse de Béthune-Pologne Antoinette-Marie-Louise (de) Crozat de Thiers, épouse en 1801, Aldonce, marquis de Saint-Sauveur, qui fait d’Apremont sa résidence d’été.

À la fin du XIXe siècle, la famille est ruinée. Le marquis Paul-Henry-Raymond de Rafélis de Saint-Sauveur (1838-1884 ; de la famille[27] de l'évêque Charles-Joseph) a dilapidé sa fortune dans les fêtes et au jeu. Il s'est suicidé (cf. l'article Salbris). Ses terres, ses voitures, ses meubles ont été vendus à l'encan. Il ne subsiste guère que le château d'Apremont, un bien souvent transmis par les femmes, qui ont réussi à le sauver pendant la Révolution. Désormais inhabité, il se délabre. En 1894, sa fille, arrière-petite-fille d'Aldonce, Antoinette de Rafélis-Saint-Sauveur (descendante d'Henri IV et de Jacques II)[28], épouse Eugène Schneider, maître de forges au Creusot, et troisième de la dynastie industrielle. Elle l’emmène en voyage de noces à Apremont. Il s’enthousiasme pour le site, rachète à sa belle-mère et à ses beaux-frères leurs parts respectives, et devient alors le seul propriétaire du château. Il ne cessera alors de le transformer et d’en améliorer le confort pendant 50 ans.

À la mort de son mari, en 1942, Antoinette Schneider se consacre au maintien de la demeure. À sa mort, en 1969, sa fille, la duchesse de Brissac (Marie/May Schneider, épouse de Pierre de Cossé (1900-1993), duc de Brissac, fils du duc François-Anne-Marie-Timoléon (1868-1944)[29]) en devient la propriétaire.

Après avoir perdu un fils de 22 ans, tué en combat aérien en 1918, Antoinette Schneider avait demandé à son époux, qui la voyait inconsolable, de lui donner un jardin. Le goût des jardins s'est transmis à son petit-fils, Gilles de Brissac, dernier fils du duc Pierre, qui décide de créer, au début des années 1970, un parc floral à Apremont. Celui-ci englobe une partie du village. Il attire environ 40 000 promeneurs au cours des six mois d'ouverture au public et contribue à maintenir le village en vie.

Le château est toujours au sein de la même famille.

- Château du Veuillin, datant du XVe siècle, avec parc inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 2014.

- Église Notre-Dame-de-l'Assomption.

Personnalités liées à la commune

- Elvire de Brissac, romancière et biographe française née en 1939

Voir aussi

Bibliographie

- Caroline Holmes, « Le château d'Apremont, Apremont-sur-Allier » in Folies et fantaisies architecturales d'Europe (photographies de Nic Barlow, introduction de Tim Knox, traduit de l'anglais par Odile Menegaux), Citadelles & Mazenod, Paris, 2008, p. 218-221 (ISBN 978-2-85088-261-6)

Articles connexes

- Liste des communes du Cher

- Famille Schneider

- Gare du Guétin (fermée et détruite)

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Il s'agit essentiellement d'une pierre à caractère calcaire et de couleur jaunâtre[15].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune d'Apremont-sur-Allier », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Cher », sur www.cher.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Cher », sur www.cher.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Cher », sur www.cher.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Cher », sur www.cher.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Stéphane Gendron - Les noms des lieux en France: essai de toponymie - Page 198 - (id).

- Franck Tournadre, « Châteauneuf-sur-Loire : Découvertes inédites sur la grande salle du château. », Bulletin Monumental, vol. tome 168, no 4, , pages 377 et 378 ; note 29 (DOI 10.3406/bulmo.2010.7606, lire en ligne, consulté le ).

- Sylviane Albertan-Coppola (dir.), Antony McKenna (dir.) et al., « Françoise de Person : Bateliers sur la Loire 17e-18e siècles., 2001. », dans Sylviane Albertan-Coppola (dir.), Antony McKenna (dir.) et al., Christianisme et Lumières, vol. 34, Dix-huitième Siècle, (lire en ligne), page 609.

- indiquée en fonction en 1988, Brigitte Coulon, Gérard Coulon, « Les femmes à la conquête de leurs droits : autour d'une polémique dans la presse locale en 1913 », Berry no 7, automne 1988, ISSN 0985-1569, p. 8

- « Résultats des élections municipales 2020 - Maire sortant », sur le site du Télégramme de Brest (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Notice no PA00096630, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison des Barres, p. 7 », sur Racines & Histoire.

- M. De Barante, Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois 1364-1477, vol. 2, Societe Typographique Belge, , 779 p. (lire en ligne), page 580, note 2.

- « Famile de Rafélis, p. 508-525, notamment p. 519-522 », sur Dictionnaire de la Noblesse, t. XIV (ou II du Supplément), par François-Alexandre Aubert de La Chesnaye des Bois, chez Badiez, à Paris, 1784.

- « Antoinette de Rafélis de St-Sauveur », sur Geneanet Pierfit.

- « Maison de Cossé-Brissac, p. 12 », sur Racines & Histoire.