Loue

La Loue est une rivière française, des deux départements du Doubs et du Jura en Franche-Comté, résurgence et affluent gauche du Doubs, et sous-affluent du Rhône par la Saône.

| La Loue | |

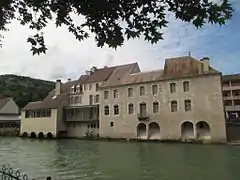

La Loue à Ornans. | |

.png.webp) Localisation du cours de la Loue (carte interactive). | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 122,2 km [1] |

| Bassin | 1 733 km2 [1] |

| Bassin collecteur | Bassin du Rhône |

| Débit moyen | 59,2 m3/s (Parcey) [2] |

| Régime | Pluvio-nival |

| Cours | |

| Source | Doubs (département) |

| · Localisation | Ouhans |

| · Altitude | 528 m |

| · Coordonnées | 47° 00′ 41″ N, 6° 17′ 55″ E |

| Confluence | Doubs |

| · Localisation | Parcey |

| · Altitude | 194 m |

| · Coordonnées | 47° 00′ 49″ N, 5° 26′ 56″ E |

| Géographie | |

| Pays traversés | |

| Départements | Doubs, Jura |

| Régions traversées | Franche-Comté (Bourgogne-Franche-Comté) |

| Principales localités | Lods, Ornans, Cléron, Quingey |

| Sources : SANDRE:« U26-0400 », Géoportail, Banque Hydro | |

Hydrographie

La Loue fait partie du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée-Corse et de la région hydrographique de la Saône.

Le cours de la Loue peut être divisé en trois parties distinctes. La haute Loue, de sa source à Ouhans jusqu'à la commune de Cléron puis commence la Loue moyenne, où sa vallée s'élargit, jusqu'à Quingey et enfin la basse Loue, jusqu'à son embouchure à Parcey. Les 40 premiers kilomètres de son parcours (haute et moyenne Loue) s'effectuent au fond de la reculée de la Loue.

- Source résurgente de la Loue

La haute Loue

La Loue nait dans le département du Doubs, sur la commune d'Ouhans dans une profonde reculée portant son nom. Elle serpente ensuite dans les profondes gorges de Nouailles avant de traverser le village de Mouthier-Haute-Pierre. La rivière continue de serpenter en direction du nord-ouest en traversant les villages pittoresques et profondément encaissés de Lods et Vuillafans puis sa vallée s'élargit à partir de Montgesoye. La Loue entame ensuite sa traversée de la commune d'Ornans, plus grande ville de son cours. Puis son tracé s'oriente vers le sud-ouest sur une plaine alluviale où elle s'étale. Elle traverse les communes de Scey-Maisières et de Cléron où elle passe à proximité du château éponyme.

- Haute Loue

La reculée de la source de la Loue.

La reculée de la source de la Loue. Boucle de la Loue dans les Gorges de Nouailles.

Boucle de la Loue dans les Gorges de Nouailles.

Haute vallée

Vallée .JPG.webp)

Lods.

Lods. Lods.

Lods. Lods.

Lods.

Ornans.

Ornans.

Boucle de la Loue à Cléron.

Boucle de la Loue à Cléron.

La moyenne vallée

Après Cléron, la Loue retrouve des roches très dures et s'incruste profondément en longeant la commune de Cademène puis celle de Lizine où l'on peut admirer sa vallée depuis les belvédères de la Gouille Noire et de la Piquette.

Au niveau du village de Châtillon-sur-Lison, la Loue reçoit les eaux de son principal affluent, le Lison. Son cours entame par la suite une remontée plein nord à travers une vallée à nouveau très encaissée et passe à proximité des villages de Courcelles et Charnay. Après la commune de Chenecey-Buillon, environ 10 km au sud de Besançon, la Loue entame un vaste méandre et incline son cours en direction du sud. Elle traverse ensuite les communes de Cessey et Chouzelot puis traverse Quingey.

Dans cette partie, la Loue s'est assagie mais son eau, toujours chargée en calcaire dissous, et les nombreuses ruptures de pente liées aux bancs rocheux sont propices à la formation de nassis (barrage naturel de travertin). On les distingue sur deux des photos ci-dessous :

- la confluence avec le Lison,

- le grand méandre à Chenecey-Buillon où un des nassis est aménagé pour alimenter le moulin.

Cette partie du cours de la Loue (de Lods à Quingey) constitue un site inscrit par la DREAL Franche-Comté depuis 1979[3].

- Moyenne vallée

La Loue à Grange Golgru.

La Loue à Grange Golgru. Gorges à la Gouille Noire.

Gorges à la Gouille Noire. Le méandre de la Loue à la Piquette.

Le méandre de la Loue à la Piquette. Confluence Loue-Lison.

Confluence Loue-Lison.

Le méandre de la Loue à la Fougère.

Le méandre de la Loue à la Fougère. Le grand méandre de la Loue à Chenecey-Buillon.

Le grand méandre de la Loue à Chenecey-Buillon.

La basse Loue

Après avoir traversé Quingey, la rivière entre dans sa basse vallée. Elle continue plein sud et passe par les communes de Lavans-Quingey, Brères, Mesmay et Chay. À Rennes-sur-Loue, elle reçoit les eaux de la Furieuse et passe dans le département du Jura. Au niveau de Port-Lesney elle effectue un très large méandre qui la fait remonter au nord par Champagne-sur-Loue. La rivière sert de frontière entre le département du Doubs et celui du Jura jusqu'à Cramans. Après Arc-et-Senans, la vallée de la Loue s'élargit considérablement et prend le nom de Val d'Amour. Son cours devient plus large et rectiligne, et la Loue prend pleinement la direction de l'ouest. Elle traverse la commune de Chissey-sur-Loue, puis celle de Chamblay où elle reçoit la Larine. Entre Montbarrey et Belmont elle reçoit les eaux de la Réverotte, puis au niveau de la commune de Souvans, elle accueille les eaux de la Cuisance, son deuxième plus gros affluent. À Parcey, une partie de son cours est dévié par un canal se jetant dans le Doubs via le cours de la Clauge. Le bras principal, lui, conflue avec le Doubs au niveau du parc naturel de l'île du Girard, à une dizaine de kilomètres au sud de Dole, après un parcours de 122,2 kilomètres[1].

- Basse Loue

Chay.

Chay.

Panorama sur le Val d'Amour depuis Champagne-sur-Loue.

Panorama sur le Val d'Amour depuis Champagne-sur-Loue. La confluence Loue-Cuisance à Souvans.

La confluence Loue-Cuisance à Souvans.

Sa vallée et haute vallée sont en partie de type gorge karstique[4].

Communes, lieux-dits et cantons traversés

Dans les deux départements du Doubs et du Jura, la Loue traverse 47 communes[1] dont les principales :

- Source de la Loue, commune d'Ouhans

- Haute vallée et vallée de la Loue : Gorges de Nouailles, Cascade de Syratu, Mouthier-Haute-Pierre, Lods, Vuillafans, Montgesoye, Ornans, Scey-Maisières, Cléron, Chenecey-Buillon, Quingey, Chay, Rennes-sur-Loue, Port-Lesney, Champagne-sur-Loue, Arc-et-Senans (Saline royale d'Arc-et-Senans, Cité idéale de Chaux), Chissey-sur-Loue, Chamblay, La Vieille-Loye (Forêt de Chaux, Baraques du 14 de la forêt de Chaux)

- Se jette dans le Doubs à Parcey, dans la réserve naturelle nationale de l'île du Girard.

Toponymes

La Loue a donné son hydronyme aux trois communes de Champagne-sur-Loue, Chissey-sur-Loue, et Rennes-sur-Loue, ainsi qu'au hameau de Roche-sur-Loue.

Bassin versant

La Loue traverse six zones hydrographiques U260, U261, U262, U263, U264, U265, pour 1 733 km2 de superficie totale[1].

Affluents

La Loue a vingt-trois affluents référencés[1] dont :

- La Cuisance (32,2 km) avec 11 affluents

- Le Lison (rg)[note 1], 25,4 km sur huit communes avec sept affluents

- La Furieuse (18,7 km)

- La Larine 16,9 km sur 7 communes avec deux affluents :

- La Molaine (1,9 km) sur les 2 communes des Arsures et d'Aiglepierre.

- Le Bief de Mouchard (1,2 km) sur les 2 communes de Villers-Farlay et Mouchard

- La Réverotte (16,2 km) sur 7 communes avec un affluent :

- Le ruisseau des Genettes (1,2 km) sur la seule commune de Chissey-sur-Loue.

- La Brême (ruisseau des Breuillots) (16 km) sur 7 communes avec 2 affluents

- Le ruisseau du Défois

- Le ruisseau de Plaisir-Fontaine

- Le ruisseau de la Biche (12,3 km) sur 4 communes avec un affluent :

- Le Saron (6,5 km) sur 7 communes

- Le ruisseau de Clairvent (10,9 km)

- Le ruisseau de l'Étang

- Le ruisseau des Prés

- Le ruisseau de Montmalin

- Le ruisseau de Bonneille (9,6 km)

- Le ruisseau de la Pisse

- Le ruisseau de Bonnecreau

- Le ruisseau de Raffenot (Bief noir) (8,3 km)

- Le ruisseau de Vergetolle

- Le ruisseau de Norvaux (7,2 km)

- Le ruisseau de Malans (6,8 km)

- Le ruisseau de Valbois (6 km)

- Le ruisseau de Cornebouche (5,3 km)

- Le ruisseau du Chanet

- Le ruisseau de l'Eugney (5,2 km)

- Le ruisseau de Nuet

- Le ruisseau de Vau Narbey

Hydrologie

La Loue est une rivière abondante au débit fluctuant, à l'instar de ses voisines du massif du Jura. Le débit moyen journalier[5] est de 5 m3/s au niveau de Vuillafans, mais peut dépasser 100 m3/s lors des crues[6].

Sources de la Loue

La Loue est, pour partie, une résurgence karstique des pertes du Doubs localisées notamment en aval de Pontarlier. Elle est également alimentée par les pertes du Drugeon, les gouffres et entonnoirs du Val d'Usiers (Sombacour, Bians et Goux) et du plateau de Levier ainsi que par les eaux d'infiltration du bassin d'Arc-sous-Cicon.

La découverte de pertes karstiques, au niveau de Pontarlier, a eu lieu en août 1901 lorsque les usines Pernod implantées dans cette ville, brûlèrent après avoir été frappées par la foudre le 11 août. Ces usines fabriquant de l'absinthe hautement inflammable, les pompiers déversèrent dans un puits perdu situé à 150 m du lit de la rivière, 650 000 litres du spiritueux. Le surlendemain, on constata des odeurs d’absinthe et une coloration jaune doré aux reflets verts dans la Loue, comme le rapporta André Berthelot, fils du chimiste Marcellin Berthelot. Puis, le 31 août 1910, les spéléologues Édouard-Alfred Martel et Eugène Fournier et le docteur Maréchal de Besançon, ayant remarqué une faille sur le cours du Doubs à Maison-du-Bois, en aval de Pontarlier, y versèrent 100 kg d'un puissant colorant vert (fluorescéine). 64 heures plus tard, la Loue était colorée de ce même vert.

La résurgence est située au pied d'une falaise de 104 m en forme d'hémicycle. L'eau surgit d'un porche de 60 m de haut pour 32 m de large ; 100 m en aval, trois sources représentant 30 à 50 % du débit total la rejoignent. Le débit des sources de la Loue varie de 1 à 100 m3/s avec une moyenne de 6 m3/s ; elles n'ont été taries qu'en 1896.

La rivière coule en cascade au niveau de sa résurgence puis, 900 m en aval, fait un nouveau saut de 12 m de haut (cascade tuffière du grand saut de la Loue) au fond des gorges de Nouailles.

La Loue à Parcey

Son débit a été observé durant une période de 52 ans (1957-2008), à Parcey, localité du département du Jura située au niveau de son débouché dans le Doubs (rivière) [2] de la réserve naturelle nationale de l'île du Girard. Le bassin versant de la rivière est de 1 760 km2.

Le module de la rivière à Parcey est de 59,2 m3/s. D'autres mesures cependant donnent un module un peu moins abondant : 51,6 m3/s (RDBRMC [7]) dans la même localité de Parcey, et pour une surface de bassin tout à fait égale.

La Loue présente des fluctuations saisonnières de débit assez marquées, comme très souvent dans l'est de la France, avec des hautes eaux d'hiver-printemps portant le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 69,6 et 90,8 m3/s par seconde, de novembre à avril inclus (avec deux maxima : le premier en décembre et le second, le plus important, en février), et des basses eaux d'été, de juillet à septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'à 22,7 m3/s au mois d'août (voir histogramme ci-dessous). Mais ces moyennes mensuelles ne sont que des moyennes et occultent des fluctuations bien plus prononcées sur de courtes périodes.

Étiage ou basses eaux

Le VCN3 peut chuter jusque 5,3 m3/s, en cas de période quinquennale sèche, ce qui est bas pour un cours d'eau aussi robuste. Le débit minimum sur trois jours consécutifs connu est de 3,28 m3/s mesuré entre le 2 et [2].

Crues

Les crues sont quant à elles très importantes. Ainsi, le débit instantané maximal enregistré a été de 800 m3/s le , tandis que la valeur journalière maximale était de 688 m3/s le . Le QIX 10 est de 650 m3/s, le QIX 20 de 730 m3/s et le QIX 50 de 830 m3/s. Les QIX 2 et QIX 5 valent, quant à eux, respectivement, , 440 et 560 m3/s. D'où il ressort que les crues de étaient à peine vicennales[2].

À titre de comparaison avec une importante rivière du bassin parisien, le QIX 10 de la Marne, à son entrée dans l'agglomération parisienne, ne vaut que 510 m3/s (contre 650 pour la Loue) et son QIX 50 ne se monte qu'à 650 m3/s (contre 820 pour la Loue), et ce, bien que la Marne ait un bassin sept fois plus étendu.

Lame d'eau et débit spécifique

La Loue est une rivière très abondante, alimentée par des précipitations elles aussi très généreuses. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 1 064 millimètres annuellement, ce qui est fort élevé, nettement supérieur tant à la moyenne de la totalité du bassin de la Saône (501 millimètres), qu'à la moyenne d'ensemble de la France, mais cette valeur est biaisée dans la mesure où la Loue est alimentée partiellement par les eaux du Doubs dont elle est une résurgence. Le débit spécifique (ou Qsp) atteint 28,7 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin[2].

Qualité physico-chimique de l'eau

Dans le Jura, les analyses isotopiques[8] et physicochimiques montrent que le chimisme karstique varie dans le temps, au gré des crues et des rythmes de charge et de décharge de la nappe karstique. Et la minéralisation moyenne de sources du Jura varie en outre du simple au quadruple selon qu'elles soient situées sur les plateaux karstiques (eau plus minéralisée et riche en tritium) ou plus en altitude (eau oligotrophe et peu minéralisée, pauvre en tritium) et ce chimisme varie fortement au rythme des saisons[9].

Les activités humaines interagissent en outre avec le chimisme karstique, via l'acidification des pluies ou les apports de polluants qui pénètrent les karsts (les gouffres étaient autrefois utilisés pour jeter les cadavres animaux et divers types de déchets, dont déchets militaires pour le gouffre de Jardel par exemple).

Histoire, économie et aménagements

La vallée de la Loue était fréquentée par les hommes préhistoriques. La grotte de la source fut un habitat troglodytique.

Maison des surveillants de la source de la Loue, Musée Claude-Nicolas Ledoux d'Arc-et-Senans.

Maison des surveillants de la source de la Loue, Musée Claude-Nicolas Ledoux d'Arc-et-Senans..JPG.webp) Vestiges d'industrie aux sources.

Vestiges d'industrie aux sources. Vestiges d'industrie aux sources.

Vestiges d'industrie aux sources. Musée du vignoble de la vallée, Lods.

Musée du vignoble de la vallée, Lods.

Durant tout le Moyen Âge, la vallée de la Loue connait une activité économique prospère privilégiée, dans l'économie jurassienne et montagnarde de la vallée[10] - [11]:

Ancienne industrie d'Ornans.

Ancienne industrie d'Ornans. Vestiges du port fluvial du château de Quingey.

Vestiges du port fluvial du château de Quingey. Pont sur la Loue (Cité idéale de Chaux).

Pont sur la Loue (Cité idéale de Chaux).

- son vignoble est prospère et réputé, jusqu'à sa destruction par le Phylloxéra dans les années 1880 (vignoble de Besançon, vignoble du Jura)

- son importante industrie de production de bois, de la vallée, et de l'importante forêt de Chaux, compte de nombreux sites de production (baraques du 14 de la forêt de Chaux...), et scieries, avec convoyage du bois par radelier (flottage du bois), pour alimenter d'autres industries locales et commerces en bois, bois de chauffe et charbon de bois

- son énergie hydraulique alimente l'industrie, depuis sa source, dont le débit peut atteindre une centaine de m³/s

- sa capacité de transport fluvial, achemine sa production vers commerces et industries avales, vers la Saône, et la France... dont les routes du sel de l'importante production de sel du Jura de la Saline royale d'Arc-et-Senans...

- de nombreux monastères, et prieurés, dont le prieuré de Mouthier-Haute-Pierre (IXe)..., et de nombreuses familles de noblesse locale et régionale, assurent leurs prospérités au Moyen Âge, et contrôlent la vallée avec de nombreux châteaux forts dont les château de Lods (XIIIe), château d'Ornans, château de Cléron (XIVe), château de Quingey, château de Roche-sur-Loue (XIe)...

- de nombreux vestiges d'aménagements anciens subsistent : anciens gués, ponts, digues, empierrements consolidant les berges. Des archives témoignent d'aménagement au moins de 1260 (retenue d'eau et canal de dérivation vers des moulins à eau[12]). Des redevances assignées aux propriétaires de moulins et vannages datant de 1264 pour la plus ancienne conservées.

Les importants hommes politique et d'église Nicolas Perrenot de Granvelle et son fils Antoine Perrenot de Granvelle, qui règnent sur la vallée et sur la Franche-Comté (comté de Bourgogne) au XVe siècle et XVIe siècle, sont originaires d'Ornans.

L'architecte utopiste Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) a dessiné avec son projet de Cité idéale de Chaux / Saline royale d'Arc-et-Senans, des plans jamais réalisés de « Pont sur la Loue », et d'une « Maison destinée aux surveillants de la source de la Loue, et d'une maison des directeurs »" [13] (Musée Claude-Nicolas Ledoux d'Arc-et-Senans).

En 1780 deux moulins à eau sont encore présents à la Source même de la Loue, d'assez grandes tailles, avec une trentaine d'employés jusqu'en 1811[12]. Ces deux moulins ont été peints par Gustave Courbet au XIXe siècle (ils disposaient alors « respectivement de cinq et six tournants pour moudre le blé et de deux ribes pour traiter le chanvre ». Ils disposaient de « quatre scieries et d'une forge avec martinet ». Ils seront détruits en 1926, après que la machine à vapeur, la machine électrique et le moteur à combustion et explosion leur ont fait perdre toute rentabilité[12].

Écotourisme

Après une histoire économique prospère au Moyen Âge, et révolue, la source et la vallée de la Loue sont à ce jour des hauts lieux d'écotourisme du tourisme dans le Doubs et tourisme dans le département du Jura, avec une des rivières réputées parmi les plus pittoresque, propre, verte, et translucide à de nombreux endroits, de la région :

La source de la Loue et ses vestiges d'industrie du Moyen Age.

La source de la Loue et ses vestiges d'industrie du Moyen Age.

- randonnée pédestre, via ferrata

- canoë et kayak sur son cours pittoresque au débit régulier

- pêche à la mouche, rivière classée comme l’une des plus belles rivières d’Europe pour la pêche à la truite et à l'ombre[14].

- cuisine franc-comtoise avec prédilection pour la truite de la Loue, chambre d'hôtes.

Ornans.

Ornans. Accrobranche, Ornans.

Accrobranche, Ornans. Ornans.

Ornans.

- musée Courbet (maison de naissance de l'artiste à Ornans, au bord de la Loue) expose une partie de l'importante œuvre artistique de Gustave Courbet (1819-1877), principal artiste de la région.

Écologie

Le Doubs est touché depuis sa source par des séquelles de guerre environnementale : après la Première Guerre mondiale (1914-1918), des milliers de surplus d'obus non utilisés (munitions non explosées) ont été jetés dans des cavernes, comme le gouffre de Jardel, périodiquement immergés par l'eau, où se forment les sources de la Loue. Ces obus contiennent notamment de l'acide picrique et divers métaux toxiques (dont cuivre, zinc, cadmium et mercure (environ 1 gramme dans l'amorce de chaque obus lui-même et 1 gramme dans l'amorce de la douille si elle est présente ; sous forme de fulminate de mercure).

Un projet de restauration écologique du lit majeur[15] est cité en exemple par le guide méthodologique du Grenelle[16] concernant la trame verte et bleue; il viserait à restaurer un espace de mobilité minimal et un espace de mobilité fonctionnel (« fuseau de divagation du cours d'eau ») (mesurant jusqu'à 1 km de large) de part et d'autre du cours d'eau afin qu'il puisse retrouver un comportement hydromorphologique et écologique plus normal. Dans ce cadre, les digues de protections de berges existantes devraient être supprimées à court terme pour restaurer les processus géodynamiques naturels (érosion, dépôts…).

Zones sensibles

Ont été classées pour l’AEP du schéma départemental des carrières du Jura[17] en zone sensible[18] :

- toute la plaine alluviale (étroite) de la Loue en amont de Cramans.

- la rive gauche de la plaine alluviale de la Loue entre Cramans et Ounans.

- toute la plaine alluviale de la Loue entre Ounans et Belmont.

- la rive gauche de la plaine alluviale de la Loue entre Belmont et Parcey (pont de la RN 5).

De manière plus large, les zones sensibles « occupent toute la plaine alluviale de la Loue en amont de Cramans, ainsi qu’entre Ounans et Belmont et toute la rive gauche de la vallée dans sa traversée du Jura, jusqu’au pont de la RN 5 à Parcey »

Des extractions de matériaux pourraient encore se faire sur la rive droite de la plaine alluviale entre Cramans et Santans, ainsi qu’entre Belmont et Parcey, sur des superficies encore très importantes[18].

Dégradation du cours d'eau

L'ONEMA et l'INRA observent « depuis la période de référence des années 1970, une dégradation de l'état écologique du cours d'eau avec "glissement typologique" (remplacement des organismes typiques des zones amont par des organismes normalement inféodés aux zones avales) des communautés (comme dans d'autres rivières de Franche-Comté, concernées ou non par des mortalités de poissons, comme le Doubs, le Dessoubre et le Cusancin » [19]), qui pourrait être du en partie au moins au réchauffement climatique, mais peut-être aussi à une dégradation de l'eau en partie amont de ces cours d'eau (car les aménagements de la rivière y existent depuis longtemps et la dégradation semble récente). Des toxines produites par des cyanophycées ont aussi ailleurs causé la mort de plusieurs chiens et probablement d'animaux sauvages[20], mais les experts ont en 2012 conclu qu'elles sont sans doute une conséquence plutôt qu'une cause de la dégradation du cours d'eau[21].

Période 2010-2012

Bien que bien classée en cours d'eau de première catégorie et considérée comme bénéficiant d'une bonne qualité de l'eau (sur la base des paramètres classiquement mesurés), la Loue semble subir en 2010 et 2011 une « pollution catastrophique » d'origine inconnue (mortalités piscicoles de truites et ombres (Thymallus) et moindrement de chabot et loche franche constatées entre Lods et Quingey entre janvier et , avec un maximum en avril semble-t-il). Des ONG et pêcheurs accusent des « rejets d'élevage agricoles, des pisciculture et des eaux usées urbaines », ou en aval des lâchers de sédiments de barrages. Les effets d'une cyanobactéries (Oscilliatoria princeps ont aussi été soupçonnés en 2010, mais elle a rapidement régressé[22]). En 2013, on ignore encore ce qui provoque dans la Loue (et le Doubs proche) « une forte mortalité au sein des populations de truites et d'ombres »[23].

L'État a commandé un rapport à ce sujet via le Préfet du Doubs, qui demandait notamment que l'on cherche à expliquer pourquoi le Cusancin et le Dessoubre, deux cours d'eau géographiquement proches, et aux contextes hydrogéomorphologiques et écopaysager (géologie et occupation des sols) a priori semblables ou comparables n'ont pas connu une telle mortalité piscicole « ni aucun développement important de cyanobactéries »[24]. En 2011 de nouvelles mortalités piscicoles ont concerné le tronçon Mouthier-Haute-Pierre- Lombard) (de février à avril, puis de novembre à décembre[21].

Des phénomènes proches (mortalités anormales et mal expliquées) ont été observés dans la même période dans le Doubs franco-suisse et l'Ain.

Selon la préfecture, en 2010, les études faites par pêche électrique n'ont pas montré de nouvelles disparition d'espèces. Mais il n'y a pas non plus d'amélioration de la diversité spécifique chez les poissons : aucune des espèces disparues avant les années 1970 n'a réapparu)[25].

Par contre la température moyenne de l'eau a fortement augmenté (de 1 à 2 °C par rapport à 1999), et l'on constate une légère acidification de l'eau[25].

L'expertise la plus importante a été réalisée par un groupe National de onze experts (en hydrologie, hydrogéologie, biogéochimie de l’eau, écotoxicologie, pathologie des poissons, écologie aquatique...) spécialement créé en février par l'ONEMA, animé par Aurélie Villeneuve, spécialiste en écologie microbienne[26] et présidé par Jean-François Humbert[27]. Elle a inclus un séminaire de deux jours sur le terrain pour rencontrer des acteurs locaux et « mieux appréhender la réalité environnementale de la Loue ») . Les experts ont cherché des explications aux mortalités de 2010 et 2011[21]. Leur rapport a été rendu au Préfet en 2012. Il a confirmé une dégradation qui concerne tous les compartiments écologiques ; « Trois communautés biologiques majeures (algues, macro-invertébrés benthiques et poissons) présentent un état très dégradé qui se caractérise par une faible diversité et/ou par des abondances limitées en regard de ce que ce milieu devrait accueillir) », probablement depuis le « début des années 80 » et qui « semble traduire à la fois un excès de nutriments dans l’eau (notamment de phosphore), la présence probable de polluants d’origines diverses »[21]. L'analyse vétérinaire de poissons morts a montré qu'ils étaient souvent infestés de nombreux parasites, de plusieurs espèces, genres et familles, ce qui évoque une déficience immunitaire et la mort par des pathogènes opportunistes (ont été trouvées en 2010 des infestations massives de vers du genre Gyrodactylus sp, des parasitoses par acanthocephales, trématodes, nématodes (adultes ou larves enkystés) dans le foie, les parois digestives). Des cestodes (tube digestif) et des protozoaires ont été trouvés chez les truites fario sur la peau (Trichodina sp, Apiosoma sp, Chilodonella sp). Des bactéries saprophytes opportunistes colonisaient les lésions (Pseudomonas fluorescens, Aeromonas hydrophila, Shewanella putrefaciens, Aeromonas sobria). Le duvet ou velours blanc était constitué d'un enchevêtrement de mycéliums dont de Saprolegnia parasitica et d'autres Saprolegniaceae[21]. Les analyses virologiques n'ont pas décelé de virus pathogènes[21].

Les experts abandonnent la piste de la responsabilité des cyanobactéries tout en considérant qu'elles peuvent être un bioindicateur de dysfonctionnement écologique de la Loue. Ils notent des taux trop élevés de phosphore et de nitrates dont ils demandent « que soient identifiées au plus vite les principales sources (...) afin de prendre des mesures adaptées pour les maîtriser »[21]. Le rapport de l'ONEMA évoque aussi une modification des pratiques agricoles (augmentation de la production de lisiers) et signale que « l’impact de certaines pratiques de pêche et de gestion piscicole sur l’état sanitaire des peuplements de poissons est encore méconnu. Cela concerne par exemple la pratique du « no-kill » qui est probablement stressante pour les poissons ou le repeuplement de la rivière avec des poissons n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle sanitaire et/ou génétique. Ces pratiques peuvent dans certaines conditions, fragiliser les populations piscicoles et favoriser le développement et la dispersion de pathogènes »[21]. Les experts n'ont pas encore identifié de cause à ces dégradations et ils recommandent d'étudier d'éventuels effets de génotoxicité, d'étudier les isotopes de l'azote pour mieux en tracer l'origine, et « de mieux caractériser la qualité physico-chimique de l’eau notamment en complétant les mesures ponctuelles par des mesures en continu de certaines substances. Par ailleurs de nombreux contaminants dont la présence est suspectée du fait des activités humaines en cours sur le bassin, mais encore non documentée, devront faire l’objet d’un suivi spécifique pour déterminer le risque qu’ils constituent pour les communautés biologiques »[21]. Ils recommandent aussi des études d'histoire de l'environnement et d'écologie rétrospective s'appuyant sur l'analyse des sédiments des lacs du plateau du Jura qui ont archivé les dépôts naturels ou artificiels passés de polluants et matières organiques[21] et de chercher à comprendre pourquoi le Cusancin ou le Dessoubre ne semblent pas touchés.

Les auteurs notent aussi que « une des limites importantes de cette étude repose sur la faiblesse de l’échantillonnage (un prélèvement tous les deux mois) qui ne permettait pas de prendre en considération les éventuels « pics » de pollution survenant par exemple, après une crue ».

Période 2012-2020

En 2020, le laboratoire Chrono-Environnement[28] de l'Université de Franche-Comté publie un rapport intitulé : 2012-2020 : Bilan d’étude sur l’état de santé des rivières karstiques[29] dont le but était d'identifier les causes des dysfonctionnements écologiques mis en évidence dans la Loue.

Sept causes principales ont été relevées :

- L’intensification des pratiques agricoles causant des excès d'azote et de teneurs en bicarbonates dans l'eau.

- Les médicaments vétérinaires, les produits phytosanitaires et les biocides (dont herbicides) contaminant l'eau.

- Le traitements des grumes en forêt et en scierie dans la filière bois, traitement finissant par polluer l'eau.

- La collecte et le traitement des eaux usées n'arrivent pas en tête des pollutions mais restent un problème et sont certainement les plus simples à régler.

- Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lourds non solubles participent également à la pollution de l'eau.

- Le fait que la région soit karstique rend toutes les pollutions plus impactantes qu'elles ne le seraient dans un autre contexte géologique.

- Les modifications physiques des cours d’eau (drainages, canalisations, ....) et les destructions de ripisylves sont également des facteurs aggravants.

Évocations artistiques

La Loue et sa vallée ont servi de thème à de nombreux tableaux de l'importante œuvre de Gustave Courbet (1819-1877), né à Ornans sur le bord de la Loue (maison de naissance et musée Courbet) dont :

Maison de naissance et musée Courbet, à Ornans.

Maison de naissance et musée Courbet, à Ornans.

La Source de la Loue, 1863.

Écluse de la Loue, 1866.

La Vallée de la Loue par temps d’orage, 1849.

Le Miroir de la Loue, 1864.

- La Vallée de la Loue par temps d'orage, vers 1849 (musée des Beaux-Arts du Palais des Rohan de Strasbourg) ;

- Le Halage, bords de la Loue, 1863, musée départemental Gustave Courbet, Ornans ;

- La Source de la Loue, datant de 1864 (Kunsthalle de Hambourg) ;

- la Loue est fortement présente dans le roman Tiennot du romancier Bernard Clavel ;

- elle l'est également dans le roman La terre qui penche de Carole Martinez.

Notes et références

Notes

- rd pour rive droite et rg pour rive gauche

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Loue (U26-0400) » (consulté le )

- Banque Hydro - MEDDE, « Synthèse de la Banque Hydro - La Loue à Parcey (U2654020) » (consulté le )

- « Haute et moyenne vallée de la Loue », sur http://www.donnees.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr, DREAL Franche-Comté, (consulté le )

- Nicod, J. (1997). Les canyons karstiques" Nouvelles approches de problèmes géomorphologiques classiques"(spécialement dans les domaines méditerranéens et tropicaux) The karstic canyons, geomorphological problems and new directions (particularly in mediterranean and tropical lands).. Quaternaire, 8(2), 71-89. (PDF)

- « Hydroreel - Station », sur www.rdbrmc.com (consulté le )

- « LA source de la Loue », sur www.lieux-insolites.fr (consulté le )

- RDBRMC - Serveur de données hydrométriques temps réel du bassin Rhône Méditerranée

- Blavoux B & al. (1979) Utilisation des isotopes du milieu pour la prospection hydrogéologique d'une région Karstique. Application à la chaîne du Jura ; Rev. Geiogr. Phys. et Géol. Dyn.

- Mudry J, Kiraly L & Miller I (1979) Analyse multivariée du chimisme de quelques sources karstiques du Jura suisse et franc-comtois. Bull. Cent. d’Hydrogéol. n 3, 183, 221 (PDF, 39 p)

- Bas A (1946) Une économie montagnarde: l'économie jurassienne L'information géographique, 10(2), 73-75.

- Chapuis R & Mille P (2006) Une aventure territoriale : la Haute Vallée de la Loue de la vigne, a l'usine et au patrimoine (Vol. 793). Presses Univ. Franche-Comté (résumé).

- Parcours Source de la Loue Plaquette touristique du Conseil Général du Doubs], consulté 2014-04-26

- Maison destinée aux surveillants de la source de la loue, plans, coupes, élévation, vue perspective (p. 50 et suivantes in Claude Nicolas Ledoux (1804) [L'architecture considérée sous le rapport de l'art, des mœurs et de la législation](numérique Google), Volume 1; A. Uhl ; 240 pp

- « La Loue | Bourgogne-Franche-Comté », sur www.bourgognefranchecomte.com (consulté le )

- Malavoi, 2006, in L’arbre, la rivière et l’homme, Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité, MEEDDAT, 2008.

- [PDF] Trame verte et bleue, Orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques, Guide 1 – Enjeux et principes de la TVB / Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la restauration des continuités écologiques (Référence : article 45 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement - article L. 371-2 nouveau du code de l’environnement, 4e alinéa), version avril 2009 (Consulté 2009 05 28)

- Le schéma départemental des carrières du Jura

- DREAL (2010 ), Inventaire des zones sensibles, 2010-05-28, consulté 2014-04-26

- ONEMA/INRABioemco, Rapport d’expertise sur les mortalités de poissons et les efflorescences de cyanobactéries de la Loue Étude du fonctionnement de la Loue et de son Bassin Versant Rapport final 9 mars 2012 (Expertise mandatée par M. le Préfet du Doubs) (voir page 17 )

- R Cauchie, HM Hoffmann Les cyanobactéries (algues bleues) des eaux stagnantes du bassin Artois-Picardie et des régions avoisinantes Centre de recherche public Gabriel Linnmann, Agence de l'eau Artois Picardie, présentation (PDF, 34 pp), consultée 2013-10-03, voire page 8/34

- Onema (Humbert JF & al.) (2012) Rapport d’expertise sur les mortalités de poissons et les efflorescences de cyanobactéries de la Loue Étude du fonctionnement de la Loue et de son Bassin Versant ; Rapport final (expertise mandatée par le Préfet du Doubs) ; 9 mars 2012 (PDF, 42 pp)

- Préfecture du Doubs/MISE, Compte rendu d'une réunion de la MISE (police de l'eau), 4 novembre 2010, Préfecture, PDF, 14 pages (voir p. 3/14 du pdf)

- revue La Salamandre, no 199, août et septembre 2010, p. 9.

- ONEMA/INRABioemco, Rapport d’expertise sur les mortalités de poissons et les efflorescences de cyanobactéries de la Loue Étude du fonctionnement de la Loue et de son Bassin Versant Rapport final 9 mars 2012 (Expertise mandatée par M. le Préfet du Doubs) (voir p. 42 ; courrier du préfet)

- Préfecture du Doubs/MISE, Compte rendu d'une réunion de la MISE (police de l'eau), 4 novembre 2010, Préfecture, PDF, 14 pages (voir p. 4/14 du pdf)

- ENS UMR Bioemco, qui avait participé à l'expertise précédente (Rapport d’expertise sur les mortalités de poissons et les efflorescences de cyanobactéries de la Loue)

- Jean-François Humbert ; ENS UMR Bioemco

- « Laboratoire Chrono-environnement - UMR 6249 CNRS-UFC », sur Laboratoire Chrono-environnement - UMR 6249 CNRS-UFC (consulté le )

- « 2012-2020 : Bilan d'étude sur l’état de santé des rivières karstiques », sur Laboratoire Chrono-environnement - UMR 6249 CNRS-UFC (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Bouchard J., 2010. Étude de la qualité piscicole sur quatre stations de la Loue, Rapport Onema, 54 p.

- Bouillier N., Dore L., Devillez M., Gentelet B., Millier C. and Uugulu S., 2012. Détermination et quantification des aléas sur le Bassin Versant de la Loue, Rapport de projet Hydrogéologique, Master de Géologie Appliquée, Université de Franch-Comté

- Chambre d’Agriculture du Doubs, 2011. Bassin versant de la Loue. Rapport relatif à la faisabilité d’une opération collective de maîtrise des pollutions agricoles, 10p.

- CSP, 1998. Étude piscicole de la basse vallée de la Loue. Rapport CSP Lyon no 6/98., 65 p.

- Decourcière H., 1998. Situation typologique et qualité écologique actuelle de l’hydrosystème Haute-Loue. Rapp. DESS, Univ f Comté, I.S.T.E

- DREAL Franche-Comté, 2010. Note sur la qualité physico-chimique de la Loue dans le secteur d’Ornans (actualisée octobre en 2010). 8 p.

- DREAL Franche-Comté, 2010. Note sur la qualité hydrobiologique (macro-invertébrés, macrophytes et diatomées) de la Loue – station de Mouthier-Haute- Pierre et de la Piquette (année 2010). 22 p.

- Institut des Sciences et Techniques de l’Environnement (ISTE) 1994. Systèmes aquatiques des hauts bassins du Doubs, de la Loue et du Lison. Qualité biologique globale du haut-Doubs, de la haute Loue et du Lison. Rapport d’étude Laboratoire Hydrobiologie-Hydroécologie, Conseil régional de Franche-Comté, 30pp.

- Mudry J, Kiraly L & Miller I (1979) Analyse multivariée du chimisme de quelques sources karstiques du Jura suisse et franc-comtois. Bull. Cent. d’Hydrogéol. n 3, 183, 221 (PDF, 39 p).

- Onema (Humbert JF & al.) (2012) Rapport d’expertise sur les mortalités de poissons et les efflorescences de cyanobactéries de la Loue Étude du fonctionnement de la Loue et de son Bassin Versant; Rapport final (expertise mandatée par le Préfet du Doubs) ; (PDF, 42 pp)

- Pozet, F., 2010. Mortalités piscicoles sur la Loue, rapport de synthèse LDA 39, 28 p.

- Roche P. et Porteret V., 1999. Étude piscicole de la haute et moyenne Loue - Départements du Doubs et du Jura. Rapport du Conseil Supérieur de la Pêche, 62 p.

- Vacelet E., 2008. Étude du développement algal et des micropolluants de la Loue. Mémoire de Master II « Qualité et traitement des eaux et des bassins versants, option procédés de traitement et de dépollution », Université de Franche-Comté, 53 p. + annexes.

- Vergon J.P., 1990. Proliférations algales ; Loue – Eté 1989. SRAE Franche – Comté et Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 36p

Liens connexes

Liens externes

- Promenade autour d'un tableau de Courbet, la Source de la Lou (Vidéo, sur Youtube)