Scey-Maisières

Scey-Maisières est une commune française située dans le département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté.

| Scey-Maisières | |||||

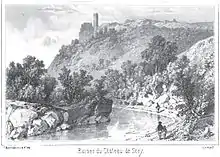

Vue depuis les rives de la Loue. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Doubs | ||||

| Arrondissement | Besançon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Loue-Lison | ||||

| Maire Mandat |

Laurent Brocard 2020-2026 |

||||

| Code postal | 25290 | ||||

| Code commune | 25537 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Les Varasques | ||||

| Population municipale |

287 hab. (2020 |

||||

| Densité | 23 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 06′ 05″ nord, 6° 04′ 35″ est | ||||

| Altitude | Min. 305 m Max. 558 m |

||||

| Superficie | 12,52 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Besançon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Ornans | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

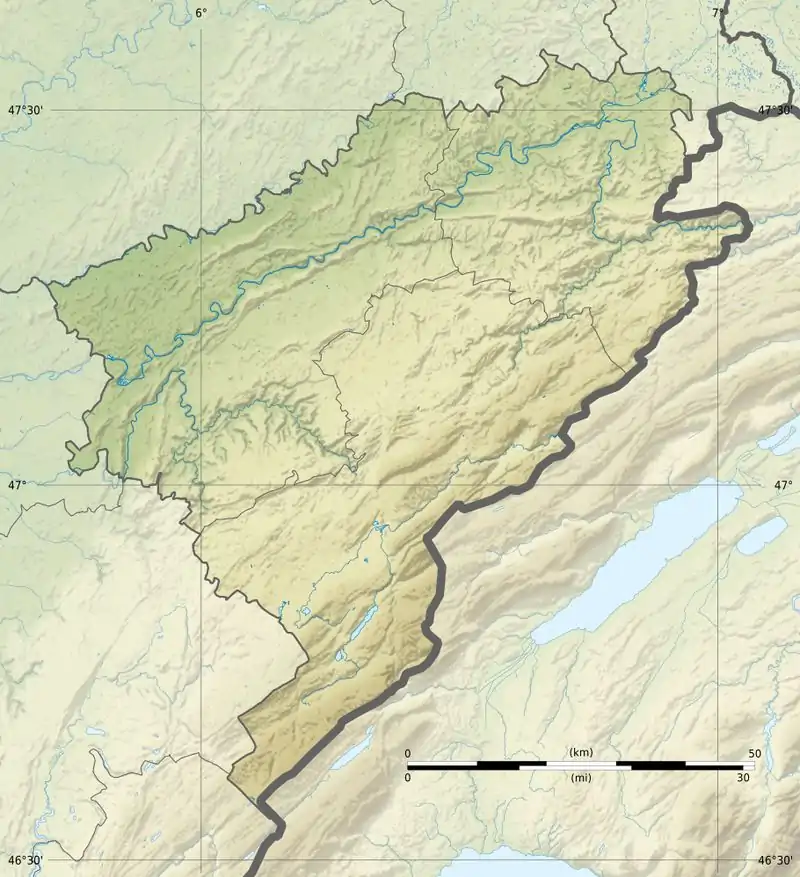

Géolocalisation sur la carte : Doubs

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

Géographie

Les anciennes communes de Scey-en-Varais (Ceyas en 1106 ; Cys en 1133 ; Cis en 1170 ; Ceys en 1178 ; Says en 1195 ; Cyes au XIIe siècle ; Says en 1241 ; Cyex en 1293 ; Ceys le Chastel, Cey la Ville en 1316 ; Ceith en 1359 ; Sceith en Varest en 1407 ; Cey en Verrast en 1467 ; Scey en Varax en 1614) et Maisières-Notre-Dame (Mesières en 1261 ; Maceriis en 1275 ; Méserres au XIVe siècle ; Maisières en 1748, devenu Maisières-Notre-Dame par décret du ) ont fusionné en 1973 pour donner Scey-Maisières[1].

Le village de Scey-en-Varais s'est développé dans une boucle de la Loue au milieu d'un élargissement de la vallée.

Communes limitrophes

|

Montrond-le-Château | Malbrans | Tarcenay-Foucherans |  |

| Épeugney | N | Ornans | ||

| O Scey-Maisières E | ||||

| S | ||||

| Cademène | Cléron | Chassagne-Saint-Denis |

Urbanisme

Typologie

Scey-Maisières est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Besançon, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 312 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[5] - [6].

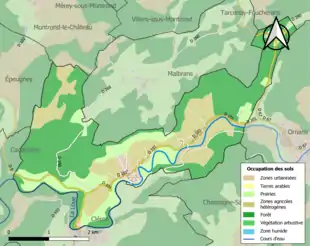

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (52,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (51,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (52,2 %), zones agricoles hétérogènes (25,3 %), prairies (20 %), zones urbanisées (2,5 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Histoire

Depuis des temps très anciens, la famille de Scey possédait le château (aujourd'hui château Saint-Denis en ruine) érigé sur un éperon rocheux réputé longtemps inaccessible[9]. Le nom a beaucoup varié au cours du temps, parfois orthographié Ceys, ou Cies, Ceiz, Ceix, Cis, Cys, mais le plus couramment sous le nom de Ceis (comme on le trouve le plus souvent jusqu'au XIVe siècle[10]). Scey-en-Varais, était situé dans le bailliage d'Ornans et avait donné son nom à cette famille qui avait sa sépulture dans l'église Saint-Étienne de Besançon[11]. La forteresse avait été remaniée par le cardinal Antoine Perrenot de Granvelle au cours du XVIe siècle[9]. L'origine du premier château ne peut être trouvée mais il fut longtemps le chef-lieu de la contrée du "Varais" qui trouve son origine dans le Ve siècle lors de l'établissement des Burgondes dans ce qui était alors la Séquanie[9]. Ceux-ci divisaient la région en quatre comtés, celui de Scoding, celui d'Amaous, celui de Port et celui de Warasch qui devenait le "Varais"[9].

Le château de Scey comptait de grandes dépendances, elles comprenaient les terres de Maillot, de Montrond et de Fertans qui étaient alors toutes trois très étendues, et une partie de celles de Montmahoux, Durnes et Mouthiers, de sorte qu'elles s'étendaient au moins depuis l'abbaye Notre-Dame de Billon jusqu'au château de Maillot et depuis celui de Montmahoux jusqu'à celui de Montrond[9].

Les seigneurs du château de Scey avaient toujours tenu un des premiers rangs ; que ce soit dans les diplômes des empereurs, les actes faits par les Comtes de Bourgogne ou les chartes anciennes, ils étaient nommés entre les plus grands seigneurs, souvent les premiers et quelquefois avant même les comtes de Montbéliard, les vicomtes de Besançon et ceux de Vesoul[9]. Ils avaient droit de sépulture dans l'église Saint-Étienne de Besançon à côté de l'endroit destiné à inhumer les comtes de Bourgogne[9].

L'origine du fief

Gerfroy, archevêque de Besançon, accordait vers 937 à titre précaire à Attelle, qualifiée "noble Matrone", veuve de N...de Scey[12], des terres à Frotey (ou plus probablement à Frasne-le-Château attenant à Estrelle et proche de Gy, ancienne et principale propriété de l'archevêque[9]) pour la durée de sa vie et de celle de ses deux fils à charge de la rendre à leur mort[11]. Or cette partie du contrat ne fut pas respecté et les évêques qui succédèrent à Gerfroy, par ignorance ou par peur, ne la réclamèrent pas[11]. Hugues III, archevêque de Besançon vers 1090, mis au courant de cette affaire, convoquait Otton de Scey le , successeur d'Attelle, et celui-ci lui remettait solennellement ce don en y ajoutant l'église d'Estrelle et les deux tiers des dîmes de celle-ci avec l'accord de son épouse Pétronille et de ses deux fils Robert et Humbert de Scey[11].

Les abbayes de Miguette et de Billon

La maison de Scey était très liée à l'abbaye Notre-Dame de Migette à laquelle ils donnèrent plusieurs abbesses et prieurs. Cette abbaye était établie près de Salins-les-Bains et de Levier entre les monts de Montmahoux et de Sainte-Anne[10]. On ne sait s'il s'agissait réellement d'une abbaye (tel que c'est mentionné dans des documents du XIIe siècle) ou un lieu de "femmes retirées dans le désert de Miguette" sous la direction de l'abbé de Balerne (comme il est dit en 1146)[10]. De plus Pierre II de Scey et d'autres seigneurs participaient en 1136 à la fondation de l'abbaye Notre-Dame de Billon (élevée près de la Loue) dont le premier abbé était Urry (ou Wirry), le prieur Geoffroy et les religieux Pierre de Nanz et Bernard de Corcelles[13]. Pierre de Scey avait laissé à titre de cens (redevance foncière due au seigneur qui possède des titres sur la terre) la terre sur laquelle avait été bâtie l'abbaye et qu'il affranchit en sa faveur, de plus il donnait, ainsi que ses successeurs, des droits sur la rivière de la Loue, dans les forêts et les campagnes voisines[9]. Fondateurs aussi du monastère de Mouthier-Haute-Pierre dont les terres étaient presque enclavées dans les leurs et qu'ils possédaient le château de la Baume et la seigneurie du Chatelet au-dessus de cette abbaye, Pierre de Scey donnait à l'abbaye de Billon, en 1207, l'usage des bois, des pâturages et des eaux de sa terre de Mouthier qu'Étienne de Scey cédait en 1262 à Jean Ier de Chalon-Arlay, régent du comté de Bourgogne, Richard de Scey donnait les forges de Mouthier au prieuré en 1296[9].

Alliances et soumissions

Aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles, cette famille occupait un rang très important parmi les plus anciennes de la région de Besançon[11]. Outre que ses membres avaient été reçus chevaliers dans la confrérie de saint-Georges depuis 1449[14] avec Étienne de Scey et jusqu'à Jean-Baptiste de Scey en 1749[14], elle était alliée aux comtes de Mâcon, de Montbéliard et de Neuchâtel, mais aussi aux maisons de Salins, de Pesmes, de Vienne, de Coligny, de Joinville, de Joux, de Montferrand, de Thoraise, de Mont-Martin, de Vaudrey, de Faucogney, de Montfaucon, de Traves, d'Arguel, de Bauffremont, de Cusance et de Varre[11]. Riche et puissante, elle possédait une grande partie des montagnes du bailliage d'Ornans[13]. Elle était très liée aux abbayes de la région et aux églises de Besançon qu'elle dotait généreusement au cours des siècles[13]. Elle donnait naissance à un grand nombre de branches qui se partagèrent les terres et les transmirent à leur tour dans des familles étrangères qui les divisèrent.

À la fin du XIIIe siècle, le comte de Bourgogne Philippe V de France, pour une raison inconnue, les forçaient à se soumettre ; une trentaine d'années plus tard, ils vendaient la moitié de leurs possessions qu'ils ne retrouvaient que quatre siècles plus tard[15]. Une charte de Marguerite Ire de Bourgogne raconte que Jean de Bolandoz (dit Capitaine Brisbarre) s'emparait du château de Scey vers 1363 ; furieuse, la comtesse assiégeait la forteresse et faisait juger et exécuter Jean de Bolandoz[15]. Elle remettait ensuite le fief à Thiébaud de Scey qui reconstruisait le château tombé en triste état par négligence des comtes de Bourgogne[15]. Thiébaud le transmettait à Gérard de Cusance-Flagy, puis il arrivait entre les mains de Jean de Cusance, qui prenait le titre de seigneur de Flagey (Flagy) et de Scey en Varasch (avec autre Flagey) : de là il passait à la famille de Vienne-(branche de l'amiral de Vienne) qui le vendait au chancelier Nicolas Perrenot de Granvelle (1486-1550) vers le milieu du XVIe siècle[15], puis ses fils Thomas et Antoine Perrenot de Granvelle en héritèrent, et les Oiselay de Granvelle de Cantecroix après eux (issus de Thomas) ; Béatrice de Cusance, épouse d'Eugène-Léopold d'Oiselay de Granvelle, accouche en 1637 au château de Scey de son (leur ?) fils François († dès 1638). Puis Scey est vendu au comte de La Baume-St-Amour en 1637, et retourne aux Scey-Montbéliard qui l'achètent en 1678 jusqu'à posséder le domaine encore de nos jours (2004)[16].

Les armes, depuis le XVe siècle[10], étaient : de sable au lion d'or, couronné de même, armé et lampassé de gueules, avec neuf croisettes, recroisettées, au pied fiché d'or, timbrées, couronnées d'or, surhaussées d'un lévrier d'argent, supportées par deux lions d'or[11].

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[19]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[20].

En 2020, la commune comptait 287 habitants[Note 3], en diminution de 3,04 % par rapport à 2014 (Doubs : +1,96 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Zones de protection

La commune fait partie des zones Natura 2000 et ZNIEFF suivantes :

- Vallée de la Loue et du Lison (directive oiseaux)[23] ;

- Vallée de la Loue et du Lison (directive habitat)[24] ;

- Vallée de la Loue de la source à Ornans[25] ;

- Vallée de la Loue d'Ornans à Quingey[26] ;

- Falaises de Scey-en-Varais et Rocher de Colonne[27] ;

- Ancien pont ferré de Cléron et combles de l'église de Cléron[28] ;

- Falaises du bois de Narpent[29].

Lieux et monuments

- L'ermitage de Notre-Dame-du-Chêne : ces bâtiments rappellent qu'ici s’élevait le chêne de Notre Dame qui renfermait sous son écorce la statue miraculeuse signalée à Cécile Mille par la Sainte Vierge dans ses apparitions du [30].

- L'église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul [31] a été construite au XVIIe siècle à l'emplacement de la chapelle du prieuré rural Saint-Pierre fondé en 1083. L'ensemble de l'édifice a été restauré en 1973. Elle est inscrite à l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- La chapelle du Dieu-de-Pitié[32] construite en 1856 en remplacement d'un ancien oratoire.

- La chapelle Notre-Dame du Croc du XIXe siècle recensée dans la base Mérimée[33].

Chapelle de l'ermitage Notre-Dame du chêne.

Chapelle de l'ermitage Notre-Dame du chêne. Retable de la chapelle Notre-Dame du chêne.

Retable de la chapelle Notre-Dame du chêne. L'église entourée du cimetière et son presbytère.

L'église entourée du cimetière et son presbytère. La chapelle du Dieu-de-Pitié.

La chapelle du Dieu-de-Pitié. La chapelle Notre-Dame du Croc.

La chapelle Notre-Dame du Croc.

- Les fontaines-lavoirs recensés dans la base Mérimée.

- Les ponts sur la Loue.

Le lavoir de Scey-en-Varais.

Le lavoir de Scey-en-Varais. Le lavoir de Maisières.

Le lavoir de Maisières. La passerelle de Scey-en-Varais.

La passerelle de Scey-en-Varais. Le pont de Maisières.

Le pont de Maisières.

- Le miroir de Scey : belle réflexion du vieux moulin et du château de Scey sur le plan d'eau créé par le barrage des anciennes forges. Ce paysage a été immortalisé par Gustave Courbet.

- Le belvédère du rocher de Colonne : point de vue permettant de découvrir les trois vallées (voir photo ci-dessous) : à gauche et au premier plan, la vallée de la Loue avec le village de Scey-en-Varais, au centre, le ravin de Valbois (réserve naturelle), et à droite, la reculée de Norvaux et le village de Cléron.

- La voie piétonne et cyclable[34] construite à la place de l'ancienne ligne de L'Hôpital-du-Grosbois à Lods qui enjambe la Brême grâce à un beau viaduc courbe à 13 arches.

Le miroir de Scey.

Le miroir de Scey. Panorama sur les 3 vallées depuis le rocher de Colonne.

Panorama sur les 3 vallées depuis le rocher de Colonne. Le viaduc sur la Brème.

Le viaduc sur la Brème.

- Le Puits de la Brême[35] : puits noyé qui présente une singularité de fonctionnement. En période hydrologique moyenne, le niveau de l’eau se stabilise quelques mètres en dessous du sommet du puits et une partie des eaux du ruisseau de la Brême s'y écoule (voir photo ci-dessous). En période de crue, l'eau remonte et le puits devient émissif.

- Les sources du Maine et de l'Écoutôt : il s’agit de résurgences des écoulements souterrains du premier plateau dans les secteurs d’Ornans et de Montrond-le-Château mais aussi de Valdahon, Passonfontaine. Ils créent un système à la dynamique complexe, drainé par trois émergences étagées : l’étonnant puits de la Brême (voir ci-dessus) qui fonctionne comme une cheminée d'équilibre avec les sources du Maine et de l’Écoutôt situées en fond de la vallée de la Loue.

Le Puits de la Brême.

Le Puits de la Brême. Le puits en phase émissive.

Le puits en phase émissive. La source du Maine.

La source du Maine. La source de l'Écoutôt.

La source de l'Écoutôt.

Personnalités liées à la commune

Commune de naissance de Pierre Chaillet, fondateur du journal de la résistance Témoignage chrétien : né le dans ce petit village du Doubs, il connaît une enfance paysanne à la dure. Élève au petit séminaire de Maîche où naîtra sa vocation religieuse, il entre dans la Compagnie de Jésus à 22 ans.

Le peintre Gustave Courbet a peint le Miroir de Scey entre 1864 et 1868, lac formé par l'élargissement de la rivière La Loue[36].

Parmi la fratrie Arnoulx de Pirey[37], 8 garçons et 6 filles originaires de Maisières, trois se distinguèrent lors de la guerre de 1914-1918 où ils combattirent comme capitaines et furent tués. Il s'agit d'Albert (1874-1915), Alfred (1869-1916) et Léopold (1871-1918). Ils ont été décorés de la Légion d'honneur.

Voir aussi

Bibliographie

- Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, Louis Alexandre Expilly, 1770, p. 700. Google livres

- Dictionnaire universel de la noblesse de France, M.De Courcelles, 1820, p. 296. Google livres

- Essai sur l'histoire de la Franche-Comté, volume 2, Edouard Clerc, 1846, p. 148, 246, 247. Google livres

- Histoire de Gigny, au département du Jura, de sa noble et royale abbaye et de Saint Taurin, son patron, Armand Gaspard, Bernard Gaspard, 1843, p. 143, 327. Google livres

- Histoire de l'Université du Comté de Bourgogne et des différens sujets qui l'ont honorée, volume 2, Nicolas-Antoine Labbey-de-Billy, édition C.F. Mourgeon, 1815, p. 67 à 89. Google livres

- Histoire des Séquanois et de la province séquanoise, François Ignace Dunod de Charnage, 1737, p. 268, 269. Google livres

- Histoire généalogique des sires de Salins au comté de Bourgogne, Jean Baptiste Guillaume, 1757, p. 179 à 219 Google livres

- Les mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la France comté de bourgogne, Loys Gollut, 1846, p. 479. Google livres

- Histoire de Scey en Varais, J. Favrot, 1890 .

- Scey Maisieres Miroir du passé, J.Cl. SIMONIN, 1981.

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Jean Courtieu, Dictionnaire des communes du département du Doubs, t. 4, Besançon, Cêtre, .

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Histoire de l'Université du Comté de Bourgogne

- Histoire de Gigny

- Histoire généalogique des sires de Salins

- Dictionnaire géographique, historique et politique des gaules

- Histoire des Séquanois

- Dictionnaire universel de la noblesse de France

- Essai sur l'histoire de la Franche-Comté

- « Château de Scey, dit "Castel St-Denis", à Chassagne-St-Denis, notamment p. 3, 6 et 7, par Stéphane Guyot et Mathieu Carlier, 2004, d'après Jean-Marie Croizat, 1992 », sur HAL Archives ouvertes

- Site officiel de la préfecture du Doubs - liste des maires (doc pdf)

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « INPN - FSD Natura 2000 - FR4312009 - Vallées de la Loue et du Lison - Description », sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

- « INPN - FSD Natura 2000 - FR4301291 - Vallées de la Loue et du Lison - Description », sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

- « INPN, ZNIEFF 430002280 - VALLEE DE LA LOUE DE LA SOURCE A ORNANS - Description », sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

- « INPN, ZNIEFF 430007777 - VALLEE DE LA LOUE DE ORNANS A QUINGEY - Description », sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

- « INPN, ZNIEFF 430007778 - FALAISES DE SCEY-EN-VARAIS ET ROCHER DE COLONNE - Communes », sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

- « INPN, ZNIEFF 430020017 - ANCIEN PONT FERRÉ ET COMBLES DE L'EGLISE DE CLÉRON - Description », sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

- « INPN, ZNIEFF 430007849 - FALAISES DU BOIS DE NARPENT - Description », sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

- « Chapelle de pèlerinage Notre-Dame-du-Chêne », notice no IA00014718, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul », notice no IA00014715, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « La chapelle du Dieu-de-Pitié », notice no IA00014716, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Chapelle Notre-Dame », notice no IA00014724, base Mérimée, ministère français de la Culture

- http://www2.doubs.fr/courbet/images/stories/carte/RAVIN_PUITS_NOIR.pdf

- http://www.csr-bfc.fr/fc/fc_sout/co_env/Breme.pdf

- Caillaud L, Du puits noir au miroir de Scey, Dossier de l'art, Hors série no 10, juin 2011, p. 66-67.

- « Les Arnoulx de Pirey, trois frères, trois capitaines, tués durant la grande guerre », Il y a cent ans, (lire en ligne, consulté le ).