Vignoble du Jura

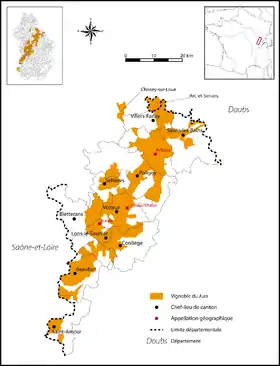

Le vignoble du Jura, appelé aussi vignoble jurassien, représente une région viticole située dans le Jura en Franche-Comté, en France. Elle s'étend sur le Revermont et occupe une bande nord-sud de 70 kilomètres de long (de Salins-les-Bains à Saint-Amour) et de 6 kilomètres de large qui longe la fracture géologique séparant la Bresse du massif du Jura. Marqué par une personnalité typique et représentant environ 2 000 hectares, c'est l’un des plus petits vignobles français.

| Jura | ||

Vignoble de château-chalon (AOC) au pied du village viticole de Château-Chalon. | ||

| Désignation(s) | Jura | |

|---|---|---|

| Appellation(s) principale(s) | Côtes-du-jura, arbois, l'étoile, château-chalon, macvin du Jura, crémant du Jura, Marc du Jura, franche-comté et doubs | |

| Type d'appellation(s) | AOC-AOP et IGP | |

| Reconnue depuis | 1935 | |

| Pays | ||

| Région parente | Franche-Comté | |

| Sous-région(s) | Jura | |

| Saison | Hiver assez froid, parfois rude. Printemps et automne doux et légèrement pluvieux. Été assez chaud. |

|

| Climat | Tempéré continental avec influence montagnarde | |

| Sol | Marno-calcaire (géologie du massif du Jura) | |

| Superficie plantée | 1 814 hectares en 2008[1] | |

| Cépages dominants | Poulsard N, trousseau N, pinot noir N, gamay N, savagnin B et chardonnay B[2] | |

| Vins produits | Rouges, blancs, rosés, crémants, jaunes et de paille | |

| Production | 78 000 hectolitres en 2008[1] | |

| Rendement moyen à l'hectare | Variable selon les appellations | |

| ||

Existant depuis des siècles sur des coteaux entre 250 et 400 mètres d'altitude, la culture de la vigne se développe de nouveau aujourd’hui avec pour particularité ses petites exploitations et ses coopératives. L'appellation générique du vignoble jurassien est le côtes-du-jura (20-25 000 hectolitres par an dont 80 % de vins blancs) mais il existe des appellations de terroir comme arbois, la plus vaste sur près de 850 hectares produisant plus de 40 000 hl, château-chalon et l’étoile, ainsi que l'appellation crémant du Jura, Marc du Jura et le macvin obtenu par la distillation du marc du Jura. La production s'est élevée en 2010 à environ 100 000 hl dont 25 % de rouges et rosés, 50 % de blancs dont le vin jaune et 20 % de crémant du Jura auxquels il faut ajouter le macvin (3 %) et le liquoreux vin de paille produit avec des raisins desséchés[3].

Ces vins sont issus de différents cépages liés à la variété des sols et aux micro-climats. La production de vins blancs étant largement dominante, le cépage le plus répandu est le chardonnay qui représente 50 % de l’encépagement du vignoble jurassien Adapté aux sols calcaires et marneux, il donne des vins blancs secs aptes au vieillissement. Cependant le cépage phare du Jura est le savagnin (près de 20 % de l'encépagement) : très ancien, adapté aux terroirs marneux, très qualitatif et d'un rendement peu élevé, il donne des vins blancs de garde, puissants et originaux, aux arômes de noix (pour les savagnins élevés sous voile) et de pierre à fusil. Il entre aussi dans des assemblages avec le chardonnay, souvent appelés « Tradition ». En vendanges tardives et après une longue vinification de six ans et trois mois, il donne le vin jaune de grande réputation qui fait la gloire de Château-Chalon et qui est vendu dans une bouteille de 62 cl appelée « clavelin » (1 500 hl par an). Les vins rouges ou rosés du Jura, produits notamment dans le secteur Arbois-Pupillin, sont obtenus à partir des cépages poulsard (20 % de l'encépagement) et trousseau, de diffusion limitée et souvent proposé en rosé, qui représente environ 5 % des surfaces, principalement autour de Montigny-lès-Arsures. Le pinot noir est également présent dans le vignoble jurassien avec 10 % de l'encépagement et est utilisé principalement en assemblage.

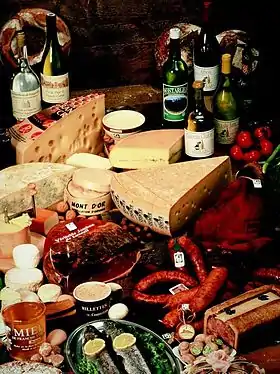

Les vins du Jura sont peu connus au niveau national, mais leur originalité qui s'associe de façon heureuse à la cuisine franc-comtoise (comté, morilles...) fait leur atout, et une route touristique des vins du Jura en facilite la découverte en matière d'œnotourisme (tourisme dans le département du Jura).

Historique

Antiquité

Le Jura franc-comtois exploite des vignes depuis l’ère celtique / gauloise / séquanes ancienne ou sa réputation et ses exportations par commerce fluvial / commerce maritime dépasse largement les frontières de Gaule (Grèce antique, empire romain, bassin méditerranéen...). Le vin local est déjà cité par le sénateur romain écrivain Pline le Jeune au Ier siècle[4] ; il cite en ces termes un cépage qui pourrait bien être le savagnin B : « ce raisin qui sans apprêt, fournit un vin à saveur de poix, raisin célèbre du Viennois en Autriche, dont s’est enrichie la Séquanie ».

Époque moderne

Lors de la guerre de Dix Ans (1634-1644), la Franche-Comté, longtemps vassale du Saint-Empire romain germanique, est envahie par les troupes françaises. Cet épisode est le prélude du rattachement définitif de cette province au royaume de France. Les ravages de guerre concernent également le vignoble et les nombreux membres de la population qui le cultive.

Il renaît cependant de ses cendres et redevient prospère en quelques décennies. En 1732, la première réglementation concernant la vigne apparaît. Le renouveau passe par un tri de cépages recommandés, ou interdits[4].

Époque contemporaine

Le vignoble jurassien comptait quelque 20 000 hectares de vigne dans la région au XIXe siècle lorsqu'en 1879 à Beaufort (Jura) et en 1895 à Arbois, le phylloxéra issu des États-Unis détruit totalement le vignoble en moins de 15 ans. La crise qui en découle ruine les vignerons et ouvre la porte à une fraude massive.

À la fin du XIXe siècle, Alexis Millardet, ampélographe jurassien, a développé l'hybridation des cépages pour obtenir des plants résistants au phylloxéra. Quelque 2 000 hectares de vigne de nouveaux cépages immunisés au phylloxéra sont alors replantés avec de nouvelles méthodes d'exploitation et de taille...

Le vin jurassien obtient quatre appellations d'origine contrôlées, celles d'Arbois, de Château-Chalon, de l'Étoile et Côtes-du-jura, en 1936 et 1937. Alors que dans les années 1970, la surface viticole est bien en dessous de ce que peut supporter le territoire, Henri Maire, qui possédait la plus grande surface viticole à l'époque, insuffle une nouvelle dynamique. Il permet la replantation de nouveaux cépages AOC, incluant des contrôles accrus de la qualité. Il participe également à la création d’une formation viti-vinicole pour l’installation des jeunes. Pour finir, des prêts bancaires pour les nouveaux viticulteurs sont accordés.

Vignoble jurassien près d'Arbois.

Vignoble jurassien près d'Arbois.

Les murgers sont les murs en pierre sèche qui délimitent les vignes et la propriété en général. Ils peuvent être creusés d'abris et de cabanes de vigne (Granges-sur-Baume).

Les murgers sont les murs en pierre sèche qui délimitent les vignes et la propriété en général. Ils peuvent être creusés d'abris et de cabanes de vigne (Granges-sur-Baume).

Actuellement, le vignoble jurassien représente 0,2 % du vignoble français avec un petit niveau de production par rapport au marché viticole français, d'environ 60 000 hectolitres, mais avec une production de qualité et une personnalité œnologique de produit unique, particulièrement avec son vin jaune et sa gamme de vins blancs du Jura élaborés à base de savagnin.

Le vignoble

Situation géographique

La falaise calcaire domine le coteaux marneux.

Le vignoble jurassien est un vignoble régional français. Établi sur le piémont du massif du Jura en Franche-Comté, il est établi entre la plaine de la Bresse et le premier plateau du massif du Jura ; cette zone couvre le pays de Revermont[5]. Il est circonscrit au seul département du Jura.

Il est voisin du vignoble de Bourgogne de l'autre côté de la Saône, du vignoble d'Alsace, et des vignobles vaudois et de la Région des trois lacs de l'autre côté du Jura en Suisse.

Il couvre une zone de 80 km du nord au sud sur 5 km dans sa plus grande largeur est-ouest. La structure du vignoble est un regroupement de nombreuses enclaves viticoles séparées par des zones exclues de l'aire d'appellation ou ne portant plus de vigne (prairies et forêts). La partie autour d'Arbois, au nord, est la plus dense. Plus au sud, autour de Lons-le-Saunier, le paysage viticole est plus clairsemé[5].

Orographie et géologie

Ce vignoble occupe le bas du relief, sur les pentes du faisceau lédonien, lieu de chevauchement entre le Jura et la Bresse. On trouve dans le paysage du vignoble une brusque séparation entre deux étages qui est due à la présence de calcaire à gryphées du Jurassique inférieur qui résiste à l'érosion, contrairement aux terrains où se situent les vignes[6]. Les pentes les moins fortes sont plantées de rangs de vigne dans le sens de la pente ; pour les pentes les plus fortes, jusqu'à 40 % dans la reculée de Château-Chalon, où les vignes sont plantées en terrasses parallèles aux courbes de niveau. Cette particularité a pour but de retenir la terre lors de fortes précipitations et d'éviter une trop forte érosion[5].

Le relief du Jura est caractérisé par ses reculées. Ces échancrures de la côte provoquent des expositions variées. Ainsi, au sud ou au sud-est, la maturité du raisin est favorisée.

Les types de cépages dépendent des sols dans lesquels ils sont plantés et qui varient selon l'altitude. De ce fait, dans la région de Pupillin, les marnes irisées (rouges et vertes) du Keuper (Trias) sont favorables pour les cépages poulsard et savagnin, tandis que les marnes grises du Lias sont plutôt favorables au chardonnay. Cela vient de la particularité des marnes irisées, abondantes au nord de Lons-le-Saunier, de se désagréger, ce qui permet une bonne pénétration racinaire, et de constituer un excellent réservoir hydrique[7].

À Château-Chalon, le savagnin trouve sa terre de prédilection dans les marnes grises du Lias. On trouve dans cette terre, à une dizaine de mètres de la surface, des schistes-carton du Toarcien inférieur (fin du Lias), dont la structure en fines lamines millimétriques ressemble à l'affleurement à des lames de cartons empilées. Les interstices situées entre les lamines sont pénétrées très facilement par les racines des vignes, ce qui permet à ces schistes d'augmenter la surface d'absorption de la plante et de lui donner une vigueur exceptionnelle[8].

Climatologie

Le climat du département du Jura que subit le vignoble jurassien est médian, entre celui de Besançon et celui de Mâcon.

Station de Besançon

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −0,8 | 0 | 2,5 | 4,5 | 8,7 | 11,7 | 13,9 | 13,6 | 10,6 | 7 | 2,4 | 0,3 | 6,2 |

| Température maximale moyenne (°C) | 5 | 7 | 11 | 14,3 | 19 | 21,9 | 24,8 | 24,6 | 20,7 | 15,4 | 8,9 | 5,8 | 14,9 |

| Record de froid (°C) date du record |

−20,7 9/01/1985 |

−20,6 10/02/1956 |

−14 1/03/2005 |

−5,2 2/04/1952 |

−2,4 3/05/1909 |

2,1 2/06/1936 |

4,5 18/07/1970 |

3,4 20/08/1885 |

−0,1 25/09/1931 |

−6,1 28/10/1887 |

−11,3 28/11/1915 |

−19,3 30/12/1939 |

|

| Record de chaleur (°C) date du record |

16,8 20/01/1918 |

21,7 29/02/1960 |

24,8 25/03/1955 |

29,1 27/04/1893 |

32,2 26/05/1892 |

34,6 22/06/2003 |

40,3 28/07/1921 |

38,3 12/08/2003 |

33,5 5/09/1949 |

30,1 7/10/2009 |

23 2/11/1899 |

20,8 16/12/1989 |

|

| Précipitations (mm) | 88,8 | 82,9 | 77,6 | 94,3 | 109,7 | 101,7 | 85,1 | 78,1 | 103,1 | 105,2 | 107,1 | 103,9 | 1 137,6 |

| Nombre de jours avec précipitations | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 140 |

Station de Mâcon

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −0,6 | 0,7 | 2,5 | 5,2 | 8,9 | 12,3 | 12,4 | 13,9 | 11,1 | 7,5 | 2,9 | 0,1 | 6,6 |

| Température moyenne (°C) | 2,1 | 4 | 6,8 | 10 | 13,9 | 17,5 | 20,1 | 19,4 | 16,4 | 11,7 | 6 | 2,7 | 10,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | 4,9 | 7,3 | 11,1 | 14,8 | 18,9 | 22,8 | 25,7 | 24,9 | 21,7 | 15,9 | 9,1 | 5,3 | 15,2 |

| Précipitations (mm) | 66,3 | 60,9 | 58,7 | 69,4 | 85,9 | 74,7 | 58,1 | 77,1 | 75,7 | 71,7 | 72,7 | 70,4 | 841,4 |

Climat du vignoble jurassien

De tendance nettement semi-continentale, le climat du Revermont est encore accentué par l'exposition à l'ouest des pentes. Subissant un hiver très froid, il bénéficie de nombreuses chaudes journées estivales. En revanche, la diversité des cépages conduit à vendanger parfois jusqu'en novembre. En cette saison, l'humidité qui remonte du sol peut nuire à la qualité du raisin. L'usage du palissage, ou hautain, s'est répandu en éloignant les grappes du sol, gage d'un meilleur état sanitaire[1].

Cependant, de nos jours, avec le réchauffement climatique, les vendanges ont lieu en général en septembre jusqu'à (environ) mi-octobre. Soit avec plus d'un mois d'avance par rapport au XIXe siècle.

Les précipitations sont bien réparties sur l'année, ne donnant pas d'épisode estival sec, mais les automnes à tendance pluvieuse, donnent des risques de dégradation de la vendange. Les terrains pentus contribuent à l'évacuation de l'eau excédentaire.

Il existe encore quelques rares vignes implantées en terrasses. Elles permettaient de mieux travailler les parcelles et d'éviter une certaine érosion lors des épisodes pluvieux intenses. Avec les machines actuelles, cette implantation est en voie de disparition. On plante dans le sens de la pente.

Surface

La surface actuelle ne reflète pas l'importance que la vigne a eu au XIXe siècle. En 1873, la viticulture occupait près de 20 000 ha[5] dans le seul département du Jura. Il y avait autant de vignes dans les départements du Doubs et de la Haute-Saône. En 2008, la surface était de 1 814 ha pour une production déclarée de 78 000 hectolitres[1].

Feuillage verdoyant exempt de maladies sur une parcelle pentue de savagnin.

Feuillage verdoyant exempt de maladies sur une parcelle pentue de savagnin. Vigne taillée en guyot en premier plan du village viticole de Saint-Lothain.

Vigne taillée en guyot en premier plan du village viticole de Saint-Lothain. Vendange manuelle de raisin blanc.

Vendange manuelle de raisin blanc.

Pressoir à vin et pièce de vin traditionnels.

Pressoir à vin et pièce de vin traditionnels.

Encépagement

Cinq cépages différents sont cultivés dans les vignobles du Jura. Chacun a ses spécificités et possède une adaptation aux sols, exposition, ou climat.

Parmi les cépages rouges, le poulsard N (N pour noir) ou ploussard N est le cépage rouge majoritaire des vins du Jura. Cépage spécifique de ce vignoble, il donne des vins très fins et aromatiques, mais variables en couleur[a 1] (teinte parfois « pelure d'oignon »). Il occupe 25 % de la surface cultivée, ce qui en fait le deuxième cépage le plus répandu dans le Jura. Il représente 18 % de l’encépagement[5].

Le trousseau N est un cépage exogène[10], que l'on trouve au Portugal sous le nom de bastardo. Il est bien acclimaté aux caprices de la météorologie locale et à la variété des sols par plusieurs siècles de culture locale. Si au Portugal il donne des vins ordinaires, ici ce sont des vins fins et corsés, riches en degré. Il représente environ 5 % de l’encépagement du vignoble[5].

Le pinot noir N est implanté depuis aussi longtemps que dans le vignoble de Bourgogne voisin. Cépage très qualitatif, il donne des vins rouges très corsés et à la capacité de garde importante. Ils sont plus minéraux que leurs cousins bourguignons. C'est un cépage adapté au climat à tendance continentale (hiver froid et sec, été très chaud) et au sols calcaires[a 2]. Il représente environ 8 à 10 % de l’encépagement du vignoble[5].

Le savagnin B est un cépage très ancien. Appelé traminer dans les pays germaniques, il serait originaire du Tyrol en Autriche ou d'Italie[11]. C'est un cépage bien adapté aux terroirs marneux. Très qualitatif, il donne des vins blancs de garde, puissants et corsés, avec un équilibre remarquable entre un fort degré alcoolique et une bonne acidité[a 3]. Tardif, c'est le dernier récolté, autrefois jusqu'à la Toussaint. Apte à l'élevage oxydatif, il donne entre autres, le vin jaune, modèle de conservation œnologique. Il représente 17 % de l'encépagement et donne des rendements moyens de 35 hectolitres par hectare[5]. Il est, aujourd'hui aussi vinifié à l'abri de l'oxydation (vinification normale des blancs), pour donner des vins à la fois aromatiques et minéraux, pouvant se rapprocher d'un gewurztraminer en plus charnu et minéral.

Chardonnay

Chardonnay

Le chardonnay B est implanté depuis aussi longtemps qu'en Bourgogne. Adapté aux sols calcaires et marneux, il donne des vins de grande classe, puissants, amples, minéraux, conservant une bonne acidité et aptes au vieillissement[a 4]. Il représente 50 % de l’encépagement du vignoble jurassien et produit environ 55 hectolitres par hectare[5].

Vinification et élevage

Vinification en vin blanc

Pour l'élevage du vin oxydatif sous voile, les barriques sont laissées sans ouillage (ouillage vient du mot œil, remplir complètement le fût jusqu'à l'œil). Sans ouillage, un voile de levure se forme à la surface du vin. Le cépage savagnin se prête le plus à la prise de voile, certains vignerons vont le proposer avec le cepage chardonnay, qui s'y prête moins, mais dans des fûts qui ont déjà servis à l'élaboration de vins jaunes. Le vin de cepage savagnin peut être élevé ouillé ou bien sous voile. Après au moins six ans et trois mois d'élevage de savagnin sous voile, il donne un vin très particulier, le vin jaune, conditionné en bouteille spécifique de type clavelin (62 cl).

Château-chalon (AOC) et ses arômes typiques.

Château-chalon (AOC) et ses arômes typiques.

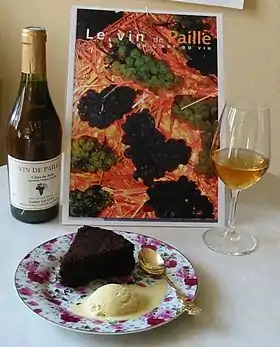

Pour faire du vin de paille, on récolte les plus belles grappes, souvent en début de vendanges. Elles doivent être bien lâches, aérées et indemnes de toute pourriture. Elles sont mises à sécher au grenier, sur de la paille, des claies ou pendues à des fils. Quand leur taux de sucre est optimal, ce qui n'arrive qu'après Noël, elles subissent un long pressurage qui peut durer plus de 24 heures. Le peu de jus obtenu est longuement fermenté avec soins. C'est ainsi que l'on obtient un vin naturellement sucré.

Passerillage de raisin sur claies pour l'élaboration du vin de paille.

Passerillage de raisin sur claies pour l'élaboration du vin de paille.

- Crémant du Jura : issu des cépages poulsard, pinot noir, trousseau, chardonnay et savagnin.

- Chardonnay, d'une couleur jaune pâle, leurs arômes lorsqu'ils sont jeunes rappellent le parfum de la fleur de raisin. Vieillis en fûts de chêne deux ou trois ans, ils acquièrent le bouquet propre au terrain jurassien (goût de pierre à fusil).

- Savagnin : appellation de vin blanc à base de cépage savagnin

- Vins d'assemblage : les viticulteurs jurassiens élèvent un vin blanc sec de type chardonnay en y associant / mariant plus ou moins de Savagnin.

- Vin jaune et château-chalon (AOC).

- Macvin du Jura : assemblage de moût de raisin et de marc du Jura.

- Vin de paille : vin liquoreux, élaboré par passerillage.

- Marc du Jura : eau-de-vie AOC distillée à partir de marc de vignoble du Jura.

Vinification en vin rouge

Le raisin est mis en cuve pour la fermentation alcoolique. Durant celle-ci, la couleur et les tanins de la pellicule du raisin migrent dans le moût. La durée de cuvaison varie en fonction du cépage, de la qualité de la vendange et du type de vin recherché.

Le vin peut avoir des nuances diverses, fruits de la variété des cépages. Les vins de poulsard sont pâles. Rosé foncé, ce sont pourtant réellement des vins rouges qui vieillissent bien. Les vins marqués par le pinot noir et le trousseau sont colorés, corsés et complexes.

Appellations

Le vignoble jurassien est caractérisé par un terroir d'exception, un savoir-faire et certaines méthodes de vinification et d’élevage uniques qui se transmettent de génération en génération depuis des siècles voir des millénaires. Actuellement, 90 % de la surface viticole jurassienne est sous AOC.

Ces caractéristiques ont valu au Jura la première AOC de France pour les vins d’Arbois en 1936.

Le vignoble jurassien produit six Appellation d'origine contrôlée et une Indication géographique protégée :

- cinq appellations géographiques :

- deux appellations produits :

Côtes-du-jura et arbois regroupent les types de vin suivants : vin rouge, rosé, vin blanc sec, vin jaune, ou encore vin de paille. La commune de Pupillin peut adjoindre son nom à celui d'Arbois. Il n'y a pas de hiérarchie qualitative entre arbois, côtes du Jura et l'étoile. On trouve des nuances liées aux terroirs et aux climats.

L'appellation l'étoile ne concerne que les vins blancs tranquilles : sec, jaune et paille.

Un terroir homogène et particulièrement bien adapté au cépage savagnin donne l'appellation château-chalon consacrée uniquement au vin jaune.

Le crémant du Jura concerne uniquement les effervescents. Le macvin du Jura est une mistelle, assemblage de marc du Jura et de moût non fermenté.

Villes et villages viticoles du nord au sud par canton

- canton de Villers-Farlay : Champagne-sur-Loue, Cramans, Port-Lesney, Grange-de-Vaivre, Mouchard ;

- canton de Salins-les-Bains : Aiglepierre, Marnoz, Salins-les-Bains ;

- canton d'Arbois : Les Arsures, Montigny-lès-Arsures, Villette-lès-Arbois, Vadans, Mathenay, Mesnay, Arbois, Pupillin ;

- canton de Poligny : Buvilly, Poligny, Miéry ;

- canton de Sellières : Monay, Sellières, Toulouse-le-Château, Saint-Lothain, Darbonnay, Passenans, Bréry ,Mantry.

- canton de Voiteur : Frontenay, Menétru-le-Vignoble, Domblans, Saint-Germain-lès-Arlay, Château-Chalon, Voiteur, Nevy-sur-Seille, Le Vernois, Lavigny, Montain, Baume-les-Messieurs ;

- canton de Bletterans : Arlay, Ruffey-sur-Seille, Quintigny ;

- canton de Conliège : Pannessières, Crançot, Perrigny, Montaigu, Conliège ;

- canton de Lons-le-Saunier-Nord : L'Étoile, Saint-Didier, Chille, Montmorot, Lons-le-Saunier ;

- canton de Lons-le-Saunier-Sud : Chilly-le-Vignoble, Courbouzon, Macornay, Trenal, Gevingey, Cesancey, Vernantois ;

- Canton de Beaufort : Cesancey, Sainte-Agnès, Vincelles, Grusse, Vercia, Rotalier, Orbagna, Beaufort, Maynal, Augea, Cousance, Gizia ;

- canton de Saint-Amour : Balanod, Saint-Amour, Saint-Jean-d'Étreux.

Vins spécifiques du Jura

- Le vin jaune est un vin élaboré à partir du cépage Savagnin et qui est le résultat d’une méthode d'élevage particulièrement longue. Après fermentation, il doit être conservé et laissé tranquille dans un fût de chêne pendant 6 ans et 3 mois. Cet élevage long et sans soutirage ni ouillage a pour conséquence un vieillissement de plusieurs années sous un voile de levures (Mycoderma vini) qui prolifère à la surface du vin. Ces levures protègent le vin de l'oxydation. Une fois le vieillissement terminé, le vin est mis en bouteille de 62 cl, le clavelin ; cette quantité est celle restant d'un litre initial après les 6 ans et 3 mois de vieillissement.

- Le vin de paille est élaboré avec des raisins séchés, concentrés en sucre. Ce n’est pas comme les vendanges tardives en Alsace, où on laisse le raisin bien mûrir sur les ceps de vigne. Ici, on cueille les grappes au moment des vendanges et on sélectionne les plus saines que l’on fait sécher sur des claies, suspendues sur des fils ou sur de la paille (d’où le nom) pendant plusieurs mois (2 à 5 mois), avant de les presser. Le rendement est de ce fait très faible (100 kg de raisin pour faire une vingtaine de litres de vin de paille). C’est pour cela que le vin est mis dans des bouteilles de 37,5 cl.

- Le Macvin du Jura, qui a obtenu l'AOC en 1991, est un vin de liqueur (ou mistelle) élaboré à partir d’un mélange d’eau-de-vie de marc et de moût de raisins élevé dans des cuves pendant 12 mois, à raison d’un litre de marc pour 2 litres de jus de raisin. Il est rouge ou blanc, suivant les cépages utilisés, puisqu’on peut le faire avec les cinq cépages. Son élaboration s’apparente au Pineau des Charentes, au floc de Gascogne, au ratafia de Bourgogne ou encore à la carthagène du Languedoc.

Gastronomie

Les vins du Jura sont un élément important de la cuisine franc-comtoise, au sein de laquelle ils sont associés notamment au comté ou aux morilles.

Ils sont un atout important du tourisme dans le département du Jura et en Franche-Comté avec l'œnotourisme et la route touristique des vins du Jura.

Folklore autour du vin

Vins du Jura dans la culture

.JPG.webp)

La chanson du XVIe siècle le Tourdion célèbre entre autres le vin d'Arbois.

Bernard Clavel, l'enfant du pays, a écrit de nombreux romans sur sa région natale. Le vin y tient une place parfois importante, comme dans La Retraite aux flambeaux où le huis clos dans la cave donne aux barriques, témoins du drame, un petit rôle.

Hubert-Félix Thiéfaine, auteur-compositeur natif de Dole, fait mention du vin d'arbois dans sa chanson La Cancoillotte parue sur son premier album Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir.

Jacques Brel fait référence à « ce vin si joli qu'on buvait en Arbois » dans sa chanson le dernier repas.

Personnalités du vignoble

- Louis Pasteur, natif de Dole en 1828, avait une maison familiale à Arbois (maison de Louis Pasteur à Arbois), et un vignoble expérimental (vigne de Louis Pasteur). Il y venait s'y ressourcer et c'est là qu'il a travaillé sur les maladies du vin et étudié les phénomènes de la fermentation. Ces recherches l'ont conduit a inventer la pasteurisation[1].

- Alexis Millardet, né en 1838 à Montmirey-la-Ville, a créé des hybrides entre vignes européennes et américaines, afin de reconstituer le vignoble jurassien détruit par le phylloxéra. Certaines de ses trouvailles sont encore utilisées. Par exemple le porte-greffe 101-14 MG. Il est aussi l'inventeur de la bouillie bordelaise pour lutter, entre autres, contre le mildiou.

- Henri Maire, 1917-2003 est un important viticulteur négociant, pionnier de la médiatisation du vignoble du Jura au-delà du département.

- Pierre Overnoy, né en 1937, référence locale, pionnier historique de la viticulture en France dans le domaine de l'élaboration de « vin naturel ».

- Marie-Thérèse Grappe, née en 1950, présidente fondatrice de l'Association des œnophiles et dégustateurs du Jura en 2004[12] et du Concours mondial du savagnin en 2014.

Confréries œnophiles et bachiques

- Commanderie des Nobles Vins du Jura et du Comté

- Association des œnophiles et dégustateurs du Jura, fondatrice du Concours mondial du savagnin

Patrimoine et lieux classés

Fêtes et événements

- Pressée du vin de paille

- Concours mondial du savagnin

- Percée du vin jaune, plus importante fête viticole liées au vin dans ce vignoble avec un record de fréquentation de plus de 60 000 visiteurs pour l'édition 2011, ce qui en fait la plus importante fête du vin en France[13].

- Le nez dans le vert, association et salon événementiel annuel, pour la promotion des viticulteurs et du vin issu de la viticulture biologique certifié par l'écolabel « Label Agriculture biologique ».

Références

- Collectif, Le guide hachette des vins 2010, p. 664-665. (ISBN 978-2-01-237514-7)

- Le code international d'écriture des cépages mentionne la couleur du raisin de la manière suivante : B = blanc, N = noir, Rs = rose, G = gris.

- Certains chiffres varient selon les sources : Comité interprofessionnel des vins du Jura , DRAAF Franche-Comté et Guide des vins et des vignes de France

- Origine et histoire du vignoble jurassien sur le site des vins du Jura, consulté le 29 mai 2010.

- Sylvaine Boulanger, Le vignoble du Jura, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, , 427 p. (ISBN 2-86781-328-X, lire en ligne)

- V. Bichet & M. Campy, Montagnes du Jura, Géologie et paysages, 2008, p. 91.

- V. Bichet & M. Campy, Montagnes du Jura, Géologie et paysages, 2008, p. 81

- V. Bichet & M. Campy, Montagnes du Jura, Géologie et paysages, 2008, p. 87

- Archives climatologiques mensuelles - Mâcon (1961-1990), consulté le 8 décembre 2008.

- (es) « Tipos de uva - T », sur clubamantesdelvino.com (consulté le ).

- Klevener de Heiligenstein sur le site des vins d'Alsace, consulté le 30 mai 2010.

- « Qui sommes-nous ? Les administrateurs », Association des œnophiles et dégustateurs du Jura (consulté le )

- « macommune.info/actualite/cuvee… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

Bibliographie

- Collectif, Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France, édition du ministère de l'Agriculture et de la pêche, 1994.

- p. 218

- p. 211

- p. 235

- p. 101

- Sylvaine Boulanger, Le vignoble du Jura, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2004, 427 p.

- Michel Vernus, Vignerons, vigne le vin en Franche-Comté, éditions Cabédita, 2008.

- Emmanuel Zanni, « De collines en reculées », Le Rouge et le Blanc, no 93, , p. 22-37 (ISSN 0759-6642).

- Ccollectif de 40 auteurs (dont Jean-Berthet-Bondet, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, Claudine Charpentier, Michel Campy, Michel Vernus, JM Boursiquot, Olivier Berthaud, Patrick Etiévant, etc.), Le Château-chalon, un vin, son terroirs et ses hommes, 2013.

- Michel Campy, Christian Barnéoud, « Terroirs et cépages du vignoble jurassien: un mariage réussi », Bull. Soc. Hist. Nat. Doubs, vol. 92, , p. 31-40 (lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

- Percée du vin jaune - Pressée du vin de paille

- Commanderie des Nobles Vins du Jura et du Comté

- Concours mondial du savagnin - Association des œnophiles et dégustateurs du Jura

- Œnotourisme - Cuisine franc-comtoise - Route touristique des vins du Jura - Tourisme dans le département du Jura

- Vin jaune - Château-chalon (AOC) - Vin de paille - Macvin du Jura - Arbois (AOC) - L'étoile (AOC) - Crémant du Jura

Sites internet

Videos

- La Savoie et le Jura, dans La Route des Vins sur Voyage (, 52 minutes).