Maynal

Maynal est une commune française située dans le département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté.

| Maynal | |

Église Saint-Cloud. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bourgogne-Franche-Comté |

| Département | Jura |

| Arrondissement | Lons-le-Saunier |

| Intercommunalité | Communauté de communes Porte du Jura |

| Maire Mandat |

Christian Buchot 2020-2026 |

| Code postal | 39190 |

| Code commune | 39320 |

| Démographie | |

| Population municipale |

336 hab. (2020 |

| Densité | 41 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 33′ 37″ nord, 5° 25′ 22″ est |

| Altitude | Min. 192 m Max. 574 m |

| Superficie | 8,14 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Lons-le-Saunier (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Amour |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Maynal fait partie du Revermont, mais le nord-ouest de la commune déborde sur la Bresse.

Communes limitrophes

|

Flacey-en-Bresse (Saône-et-Loire) | Beaufort |  | |

| N | ||||

| O Maynal E | ||||

| S | ||||

| Augea | Cuisia |

Urbanisme

Typologie

Maynal est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lons-le-Saunier, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 139 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[4] - [5].

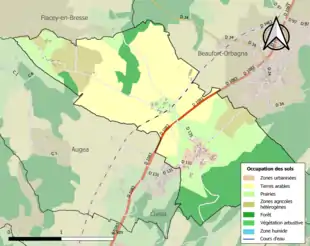

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (71,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (71,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (38,7 %), forêts (25,5 %), prairies (21,9 %), zones agricoles hétérogènes (10,8 %), zones urbanisées (3,2 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Histoire

Maynal, autrefois appelé successivement au cours de l'histoire Metenacum, Manay, Meynal, Ménal, Mainay, Mesnay, et dans le patois du pays, Moinnau. Maynal s'élevait primitivement dans le lieu appelé aux Besaces. Le sol est jonché en cet endroit de tuileaux à rebords et d'autres débris de constructions romaines. Les dénominations de champs de la Vaivre, des Perroux, ont dû tirer leur origine du voisinage de ce chemin. Dans une assez grande étendue de terrain, appelée sur les Rochettes, en Tassenière ou Teyssonnière, on a trouvé en 1844 plusieurs tombeaux en maçonnerie couvert de laves. L'un d'eux renfermait le squelette d'une femme et d'un enfant ; dans l'autre, il y avait trois corps. Presque tous contenaient des armes et des boucles de ceinturons. Sur plusieurs agrafes, on remarquait des croix, ce qui indique que ces sépultures sont postérieures à l'introduction du christianisme. D'après la plus grande des sépultures, on peut penser que cet ancien cimetière remonte à l'époque des Burgondes et qu'il date du Ve ou du VIe siècle.

Maynal était déjà le centre d’une grande paroisse au XIe siècle. Par une bulle datée du 13 des calendes de décembre, 1re année de son pontificat (1049), le pape Léon IX confirma à Hugues de Salins, archevêque de Besançon, la possession d'un domaine à Maynal, avec toutes ses dépendances en vignes, champs, bois, serfs de l'un et de l'autre sexe, et celle de l'église, dans laquelle reposaient les reliques de saint Clod, avec les dîmes qui y étaient attachées. Ce domaine était alors au pouvoir de deux usurpateurs, Geoffroy et Leutalde qui, pour cet injuste détention avaient été, ainsi que leurs complices, excommuniés par le pape et le concile de Reims (tenu en la même année. Pour faire cesser leurs méfaits, le souverain pontife avait été obligé de les frapper d'anathème.

Le saint Clod dont parle la bulle de Léon IX était l'un des cinq sculpteurs qui travaillaient au degré de la perfection, en évoquant le nom de Jésus Christ, et qui, ayant refusé de faire des statues pour les divinités païennes, furent martyrisés en l'an 302, sous Dioclétien. Leurs corps furent retirés du Tibre où ils avaient été jetés et leurs reliques, déposées à Rome, sous l'autel de l'église des Quatre-Couronnés. Ils ont ensuite été apportés à Toulouse dans celle de Saint-Saturnin.

Suivant la tradition, la châsse qui renfermait les reliques de saint Clod aurait été trouvée dans ce village, au lieu appelé le pré de Saint-Cloud. Tout ce qu'on peut dire de certain, c'est que ce dépôt existait déjà en 1049, dans l'église de Maynal, dédiée auparavant, suivant Dunot, à saint Denis.

Comme beaucoup de villages du département, Maynal étaient divisé en deux seigneuries principales, dites l'une la partie de Rosay et l'autre, la partie de Chevreau ; la première relevait du château de Saint-Laurent-La-Roche.

La seigneurie en la partie de Rosay constituait dans une tour et maison forte, et dans la justice haute, moyenne et basse sur les hommes et le territoire qui en dépendait, à Maynal, le Sorbief et Sellières. Les criminels condamnés à mort étaient les seuls qui devaient être livrés, pour l'exécution, aux officiers de justice de Saint-Laurent-La-Roche. Le château de Maynal en la partie de Rosay, était situé au nord-est du village, sur une petite éminence qu’entourait des fossés, sur lesquels était jeté un pont-levis. Le château se composait d'un donjon (ou tour carrée) ayant 10 mètres de côté (12 m sur 18 en réalité) et percé de meurtrières. La maison forte, isolée du donjon, était flanquée d'une autre tour ronde. Un bâtiment de fermier, un pressoir et un four pour l'usage des habitants formaient les dépendances du château. Toutes ces constructions ont été incendiées une première fois par les français en (rappelons qu'à cette époque, la Franche-Comté était une province espagnole et quelle était en guerre avec la France d'où son nom de « franche » étant donné que le royaume d'Espagne ne s'occupait pas beaucoup de ce territoire).

L'ensemble fut démantelé, comme la plupart des fortifications de cette région après le rattachement de la Franche-Comté au royaume de France à la suite du Traité de Nimègue (1680) et sur ordre de Louis XIV. Il ne reste plus à ce jour que la petite tour (en excellent état) dont le troisième étage a servi un temps de pigeonnier et les ruines du donjon. Un manoir a été construit par la suite au pied des anciennes fortifications et terminé en 1757.

Politique et administration

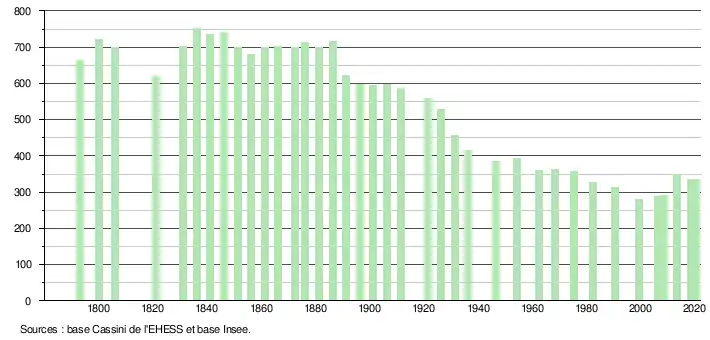

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[8]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[9].

En 2020, la commune comptait 336 habitants[Note 3], en diminution de 3,45 % par rapport à 2014 (Jura : −0,72 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

Personnalités liées à la commune

- Jacques Joseph Oudet (1773-1809), colonel du 17e régiment d'infanterie de ligne Baron d’Empire né à Maynal

- Alphonse Humbert, maire de Maynal entre les deux guerres mondiales et hybrideur[12]. Il a créé en 1912 et sélectionné le Humbert-Chapon n°3, vigne hybride (gaillard 157 x Gaillard 2). Chapon est le nom de son gendre. Cette vigne a été un peu plantée dans le Jura, l'Ain et le Rhône[13].

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Dont la Place du Souvenir :11-Novembre-1918, 8-Mai-1945, 19-Mars-1962

- Voie(s) en relation avec divers hameaux, quartiers, lieux-dits, écarts, etc.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Il a signé les recensements de la commune entre 1921 et 1936.

- Archives Nationales, 199 200 55/44