Chenecey-Buillon

Chenecey-Buillon est une commune française située dans le département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté. Les habitants se nomment les "Gremeci"[1] ou les "Grebeusies"[2].

| Chenecey-Buillon | |||||

Ruines du château de Charencey à Chenecey-Buillon. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Doubs | ||||

| Arrondissement | Besançon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Loue-Lison | ||||

| Maire Mandat |

Laurence Breuillot 2020-2026 |

||||

| Code postal | 25440 | ||||

| Code commune | 25149 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

505 hab. (2020 |

||||

| Densité | 30 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 08′ 27″ nord, 5° 57′ 36″ est | ||||

| Altitude | Min. 266 m Max. 491 m |

||||

| Superficie | 16,58 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Besançon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Vit | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

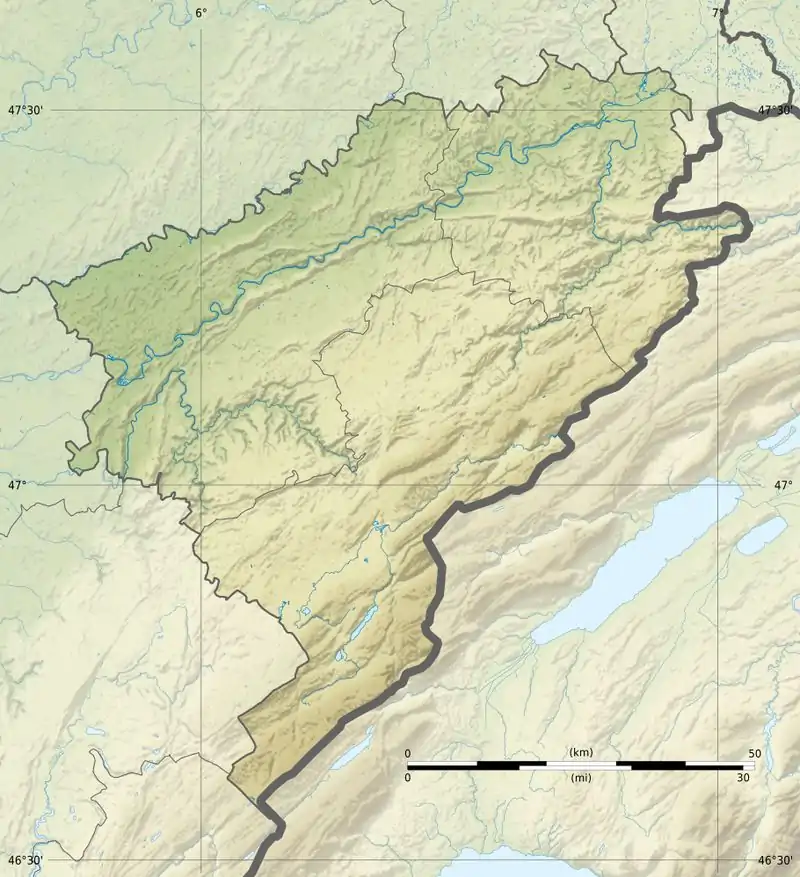

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Doubs

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

Géographie

Le village de Chenecey-Buillon est situé en rive droite de la Loue et un joli pont en pierre à cinq arches permet de passer sur l'autre rive. En aval du village, rive droite de la Loue, se trouve une importante station de captage et traitement qui fournit 25 % de l'eau potable de la commune de Besançon[3].

Un point de vue accessible à pied depuis le bourg (rue de la Parouse) ou les Granges Mathieu (chemin du gouffre) offre une vue étendue sur « le grand méandre » de la Loue en aval du village avec un ancien moulin puis scierie, sur la rive gauche de la rivière.

Écarts

Granges Mathieu, Granges du Sapin, les Frotey, les Charrières, les Forges, Buillon.

Communes limitrophes

|

Vorges-les-Pins | Busy, Larnod | Pugey |  |

| Cessey, Charnay | N | Épeugney | ||

| O Chenecey-Buillon E | ||||

| S | ||||

| Courcelles | Rurey |

Urbanisme

Typologie

Chenecey-Buillon est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [4] - [5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Besançon, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 312 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[7] - [8].

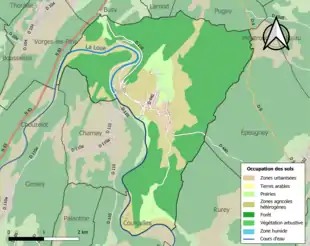

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (61,5 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (61,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (61,5 %), zones agricoles hétérogènes (26,6 %), prairies (9 %), zones urbanisées (2,9 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Toponymie

Chanecey en 1238 ; Chenacey en 1402 ; Charencey en 1120 - 1200 ; Cheirencé en 1262 ; Charencé en 1286 ; Charencey-sur-Loue en 1286[11].

Histoire

Dès le paléolithique moyen, le porche et la grotte de Chenecey (les Marnières) ont servi d’abri à l’homme. De l’outillage taillé et des ossements animaux y ont été retrouvés.

Le château féodal

La maison de Chay semble avoir possédé des droits sur le château de Charencey dont le début de construction remonte au IXe siècle

Au XIIIe siècle, le château se dédouble : une partie appartient à la maison d’Andelot et l’autre à la maison d’Arguel. La suzeraineté revient à la maison de Vienne.

- Le château de Chenecey des Andelot échoit à (Catherine de Joinville par contrat de mariage avec Jean de Vienne (1295-1328) ?).

- Le fief Arguel-Chenecey appartient à Pierre d’Arguel de 1238 à 1291. Jean d’Arguel lui succède jusqu'en 1300. Jacques d’Arguel et de Chenecey (1335-1352) et son neveu Jean sont les derniers sires de Chenecey car la branche s’éteint vers 1526.

Après l’extinction de la famille de Chenecey, le château appartient aux Pillot de Besançon, famille commerçante concurrente des Jouffroy dès le XVe siècle, et qui accéda au XVIIIe siècle à Marnoz et surtout à Coligny (en partie pour chacune de ces terres féodales). Le château, réparé en 1408-1409 sur mandement du prince d’Orange Jean III de Chalon-Arlay et de Jean de Fallerans, châtelain d’Arguel, est démantelé en 1678 au traité de Nimègue qui rattache la Franche-Comté à la France. Il en subsiste des pans de murs cachés dans la végétation.

Le bourg

Le premier village était établi aux Granges Mathieu et s'appelait Charencey-sur-Loue. Ce village, signalé dans la première moitié du XIIIe siècle, se serait situé autour de la fontaine Mathieu qui existe encore[12]. On ne sait pas quand il s'est réinstallé à son emplacement actuel[13], ni pourquoi le nom a été modifié en Chenecey contrairement au château.

L’église paroissiale de Charencey est signalée en 1120 parmi les possessions confirmées à la Madeleine de Besançon. En 1352, Jacques de Chenecey, y est inhumé. La paroisse de Chenecey comprenait plusieurs communautés sous l’Ancien Régime, en particulier celle de Charnay.

L’église de la Sainte Croix du Christ de Chenecey est inspirée de Saint-Étienne de Besançon ; elle est agrandie de deux chapelles aux XVe et XVIe siècles puis transformée en clocher-porche lors de la reconstruction de la nef et d’un sanctuaire en 1734. Le beffroi est alors coiffé d’une toiture en pavillon. Le cœur, voûté en berceau brisé, dénote une influence bourguignonne. Le clocher est éclairé de baies et a des contreforts en équerre. La tour-chevet est précédée d’une travée carrée. Deux statuettes, l’une de saint Éloi en marbre, l’autre de sainte Catherine en pierre, ont été élevées au XVIe siècle. L’église est agrandie en 1838 par l’architecte Gustave Vieille[14]. Le monument aux morts est implanté dans l'enceinte de l'église ; il porte 31 noms dont 29 de la Première Guerre mondiale[15].

Le pont à cinq arches date de 1835. Précédemment la Loue était traversée à gué ou grâce à un bac. À la suite d'une épidémie de choléra qui toucha la région en 1854, un oratoire dédié à Notre-Dame de la Salette, protectrice du village, a été aménagé dans le prolongement du pont quand on se dirige vers Charnay.

Les forestiers des Granges avaient une activité printanière particulière jusqu'à la fin du XIXe siècle : ils faisaient sécher l’écorce des chênes à l’ombre, la mettaient en moule pour former des paquets qu'ils vendaient aux tanneries de Quingey.

En 1844, les terres agricoles[16] de la commune sont partagées entre 427 ha de terres labourables, 64 ha de prés, 368 ha de bois-taillis, 362 ha de prés bois et prés secs, et 13 ha de vigne. Cette année-là, la production est de 2 000 boisseaux de blé et seigle, 1 000 d'avoine, 2 000 de pommes de terre et 200 hl de vin ainsi que 20 000 quintaux de fourrage.

Trois fromageries ont été créées au XIXe siècle : celle de Buillon fondée en 1840, celle de Chenecey en 1842 et celle des Granges Mathieu en 1845 ; elles ne sont plus en activité. Aujourd’hui, l’agriculture ne subsiste qu’au hameau des Granges.

Moulin Lambert

Jean Lambert obtient, en 1824, le droit de construire un moulin à 3 roues en rive gauche du grand méandre. Il n'est pas autorisé à construire de barrage et utilise celui créé naturellement par des nassis. Le moulin comporte initialement, trois tournants, une ribe et une huilerie ; il est reconstruit en 1836 et équipé de 3 paires de meules en 1904. Après 1918, une scierie mécanique remplace les activités de meunerie. Au milieu du XXe siècle, le bâtiment est transformé en habitation ; une roue suspendue "système Pouguet"[17] ainsi que les mécanismes de levage et de transmissions ont été conservés[18].

Hameau de Buillon

En 1822, la commune de Buillon, lieu d'implantation de l'abbaye de Billon et des forges de Buillon, est fusionnée à Chenecey pour former Chenecey-Buillon. Le site de l'abbaye, qui a été abandonnée à la Révolution et dont il ne subsiste que quelques ruines, est occupé aujourd'hui par un château. C'est le peintre James Tissot qui fait construire un ensemble de constructions : château et son moulin mais également bâtiment d'entrée au style moyenâgeux ; sur la route venant de Quingey, on peut découvrir une porte d'entrée du parc avec pigeonnier dans le même style que le bâtiment d'entrée ainsi qu'une étonnante reconstitution de tour ruinée.

En 1974, une pisciculture s'installe sur le site des forges. Le canal d'alimentation de l'usine, long de 400 m, est transformé en bassins d'élevage. Le barrage de retenue cède en 1981, menaçant les bassins et contraignant la pisciculture à fermer. Une micro centrale électrique occupe aujourd'hui les lieux.

Les deux Forges

Les ouvriers embauchés dans ces usines étaient pour la plupart des paysans de la commune.

Les forges de Chenecey datent probablement du XVe siècle : les martinets et le haut fourneau sont exploités en 1677 par la famille Ployer qui se lance en 1695 dans la fabrication de fer blanc. L'usine est en difficulté au début du XVIIIe siècle. Le haut-fourneau est arrêté en 1700 et il n’y a plus qu’un martinet en service en 1744. La production se poursuit toutefois jusqu'à la Révolution. En 1803, une tréfilerie créée par Mouret de Battrans prend le relais ; pour faire face à la demande, elle est agrandie en 1819 et 1827. En 1840, elle emploie 83 ouvriers et est équipée d'un four à puddler, de six feux d’affinerie et de huit fours à réverbère permettant de produire 480 tonnes de fil de fer.

« Les billettes (pièces de fer de 30 kg) sont chauffées au charbon de bois puis étirées au laminoir. Le fil de fer obtenu est enroulé à chaud sur des bobines, travail commencé par des enfants et achevé par un système d’enroulement automatique. À Chenecey, les bobines de 25 à 30 kg sont mises dans des fours à recuire pour amollir le fil. Les clous et la ronce artificielle sont les deux principaux produits finis[14]. »

Les forges sont achetées vers 1854 par la société des Hauts Fourneaux, Fonderies et Forges de Franche-Comté, sous la raison sociale Vautherin, Guenard, Regad et Cie, pour la somme de 200 000 francs. L'usine se spécialise à la fin du XIXe siècle dans la galvanisation du fil de fer. Elle emploie encore une centaine d’ouvriers en 1949 lorsque son activité cesse[19].

Les forges de Buillon, appartenant à l’abbaye jusqu'à la Révolution travaillent de concert avec celles de Chenecey, mais cessent de fonctionner durant la Seconde Guerre mondiale.

Les deux ensembles, Chenecey et Buillon, étaient reliés par une voie ferrée : les wagonnets, chargés de bobines de fer laminé, étaient tirés par des chevaux ou des bœufs. Les forges fonctionnaient jour et nuit, éclairant la partie de vallée avoisinante.

Le site a été acquis en 1970 par un entrepreneur de travaux. Une centrale hydroélectrique est installée vers 1980, équipée de trois turbines de type Francis[20] sous une chute de 3,3 m, pour une puissance totale de 585 kW. Deux turbines sont actuellement en service, produisant une moyenne annuelle de 1,1 million de kWh. Les bâtiments situés à l'ouest de l'île sont en ruines. Les corps de bâtiment abritant les logements ouvriers ont été réhabilités en appartements[19].

Le comice de Busy

Dans le Doubs, le premier comice se déroule à Baume-les-Dames en 1824 sans grand succès. Sous l’impulsion du docteur Simon Bonnet (1782-1872)[21], fils d’ un agriculteur de Chenecey-Buillon[22], est instauré le premier comice durable à Busy[23] en 1836. Celui-ci était organisé pour les agriculteurs des cantons d’Amancey, Boussières, Quingey et une partie du canton Besançon-Sud.

Les grottes et gouffres

- Grotte de l'Ours aux Charrières, classée réserve naturelle régionale en 2017 (site de reproduction des chauve-souris); traces du paléolithique. La grotte développe un réseau de galeries naturelles décorées de nombreuses concrétions. Une réserve naturelle a été créée principalement pour la préservation de la cavité.

- Gouffre des Granges Mathieu (gouffre à Dédé) aux Granges Mathieu ; puits de 23 m et 1170 m de galeries en 2 branches riches en concrétions.

- Grotte aux Blaireaux (grotte des Ourosses) aux Granges Mathieu ; 80 m de galeries partant d'une doline à 250 m au nord-est du gouffre.

- Grottes dans la faille aux Combes leveuses

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[26]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[27].

En 2020, la commune comptait 505 habitants[Note 3], en diminution de 5,08 % par rapport à 2014 (Doubs : +1,96 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- Château féodal de Charencey datant du IXe ou XIe siècle (ruines) dominant le village et la vallée de la Loue. Il est inscrit aux monuments historiques.

- Abbaye Notre-Dame de Billon. Des moines cisterciens ont occupé l'abbaye sise à Buillon jusqu'à la Révolution. Il ne reste plus rien de cet établissement. Seules quelques ruines subsistent dans le parc du Château de Buillon.

- Château de Buillon : propriété ayant appartenu au peintre James Tissot et à sa famille et aux XIXe et XXe siècles.

- Pont sur la Loue

- L'église paroissiale est située à proximité de La Loue. Elle a été remaniée au fil des siècles. Le clocher porche date du XIVe siècle. La première partie de la nef est de type bourguignon. La deuxième partie de la nef et le chœur datent du milieu du XIXe siècle. L'église est dédiée à la Sainte Croix du Christ. La fête patronale est le 14 septembre. Cette église a la particularité d'être en zone inondable, comme une partie des maisons du vieux village. Des bénévoles enlèvent les chaises et démontent le parquet lors de chaque inondation. À Noël 1995, il y eut près de 40 cm d'eau dans l'église. L'édifice possède deux cloches, dont la plus grosse pèse 1,2 tonne.

- Les forges de Chenecey et de Buillon ont fait la renommée industrielle de la commune. Elles ont fermé après la Seconde Guerre mondiale.

- Bâtisses du XVIe siècle.

- Le gouffre des Granges-Mathieu — hameau du village — est un site spéléologique qui présente des caractéristiques naturelles avec deux grandes galeries explorées mais qui ne sont pas ouvertes au public.

- Le grand méandre de la Loue : il permet de voir sur la colline en face les ruines du château de Charencey, en dessous le moulin et plus loin à droite la station de pompage.

- La Réserve naturelle régionale de la grotte de Chenecey.

- Site intégré au réseau de réserves naturelles régionales pour la protection des chiroptères et de leur habitat. Surplombant la vallée de la Loue, la réserve naturelle comprend la grotte et des pelouses sèches en mosaïque avec des taillis.

- Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique :

- Pelouses et bocages de Chenecey-Buillon (2013).

- Vallée de la Loue de Ornans à Quingey (2017).

Personnalités liées à la commune

- James Tissot, nom d'artiste de Jacques-Joseph Tissot, peintre et graveur français né à Nantes le , vécu au château de Buillon dont il avait hérité de son père et y est mort le .

- Alice Rahon, poétesse et artiste surréaliste, née à Chenecey-Buillon le et morte à Mexico en 1987.

- Simon Bonnet[30], pionnier de l'enseignement agricole, est né à Chenecey-Buillon en 1782.

Voir aussi

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Autrefois, sur ordre du châtelain, les villageois battaient la rivière pour empêcher les grenouilles (gremeci en patois) de coasser.

- Les villageois pêchaient les "grebeusses" ( écrevisses en patois), c'est pourquoi on les appelait les "Grebeusies".

- « Eau potable : la nouvelle vie de la station de Chenecey-Buillon », sur macommune.info (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Jean COURTIEU, Dictionnaire des communes du département du Doubs, t. 2, BESANÇON, CÊTRE, .

- Le long d'un sentier prolongeant la rue de la Parouse en direction du belvédère sur le Grand méandre.

- Sans doute pour mieux profiter de la protection du château et de la présence de la rivière.

- « Histoire », sur le site municipal, (consulté le ).

- « Mémorial Gen Web », sur www.memorialgenweb.org (consulté le ).

- 1234 ha

- « 2tr02n50t1 », sur moulinsdefrance.free.fr (consulté le )

- « Moulin Lambert, puis scierie ⋅ Patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté », sur Patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté (consulté le )

- « Forges de Chenecey, puis tréfilerie, actuellement centrale hydroélectrique ⋅ Patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté », sur Patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté (consulté le )

- Fabriquées par Goulut-Borne à Luxeuil-les-Bains.

- Michel Vernus, « Un pionnier de l’enseignement agricole : le docteur Simon Bonnet (1782-1872) », Ruralia. Sciences sociales et mondes ruraux contemporains, no 06, (ISSN 1280-374X, lire en ligne, consulté le )

- Auteur du Manuel pratique et populaire d’agriculture.

- Au lieu-dit le Comice.

- Site officiel de la préfecture du Doubs - liste des maires (doc pdf)

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « CTHS - BONNET Simon », sur cths.fr (consulté le )