Pugey

Pugey est une commune française située dans le département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté. Elle fait partie de l'arrondissement de Besançon, du canton de Besançon-6 et de Grand Besançon Métropole. Elle appartient à la première des cinq circonscriptions du Doubs[Note 1] et à l'académie de Besançon (zone A). Ses habitants se nomment les Pugelots et Pugelotes[1].

| Pugey | |||||

Rue principale. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Doubs | ||||

| Arrondissement | Besançon | ||||

| Intercommunalité | Grand Besançon Métropole | ||||

| Maire Mandat |

Frank Laidié 2020-2026 |

||||

| Code postal | 25720 | ||||

| Code commune | 25473 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Pugelots | ||||

| Population municipale |

716 hab. (2020 |

||||

| Densité | 98 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 11′ 04,27″ nord, 5° 59′ 27,51″ est | ||||

| Altitude | Min. 340 m Max. 494 m |

||||

| Superficie | 7,32 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Besançon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Besançon-6 | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

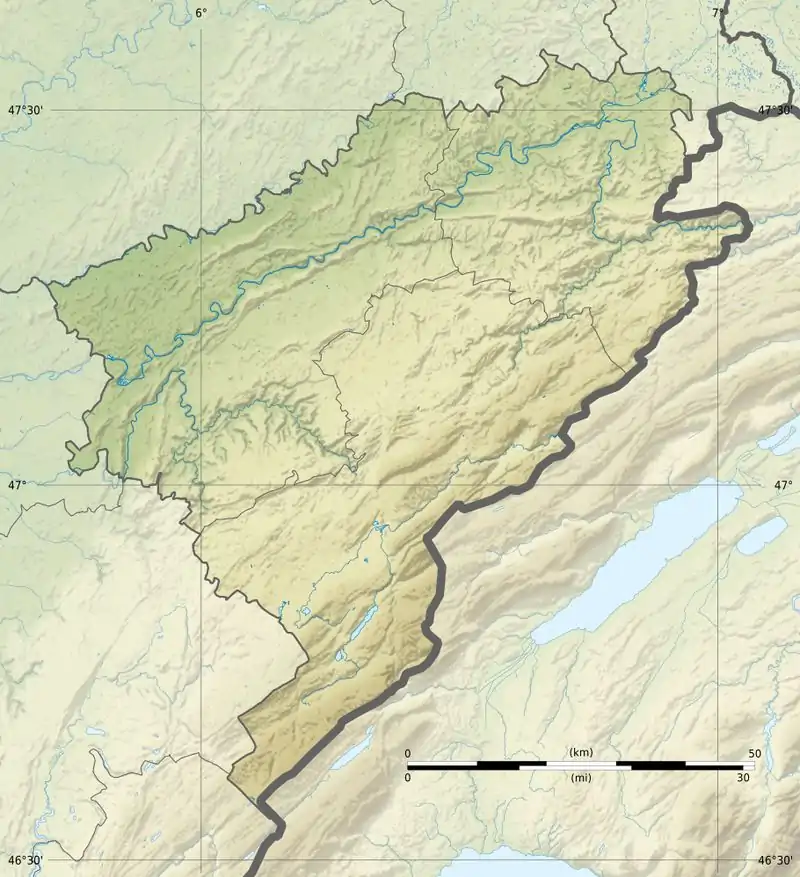

Géolocalisation sur la carte : Doubs

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | pugey.fr | ||||

Présentation

La commune, d'une superficie de 732 ha, est située sur le plateau de Saône-Bouclans à 8 km au sud de Besançon. Elle est couverte dans sa partie sud par le bois des Ordons et le grand Bois en partie qui couvrent 47 % de la superficie communale[Note 2]. L'altitude moyenne est de 410 m avec un maximum de 494 m au fort et un minimum de 340 m au lieu-dit la Lune[2].

Ancien village d'agriculteurs et vignerons, le bourg occupe le fond et le flanc ouest d'un vallon dominé au nord par le signal d'Arguel (503 m), et l'on dénombre sept écarts : Clairons, Gare, Bonnet-Rond, Bévalots, Lhomme, petite Suisse[Note 3] et Chalet d'Arguel.

Pugey était initialement plus restreinte et quasi enclavée dans l'ex commune d'Arguel. Vers 1820, les terrains dépendants des hameaux des Clairons et du Chalet d'Arguel ont été transférés d'Arguel vers Pugey. C'est la raison pour laquelle le second hameau porte encore aujourd'hui le nom de l'ex commune voisine.

Géographie

Communes limitrophes

|

Beure |  | ||

| Larnod | N | Fontain | ||

| O Pugey E | ||||

| S | ||||

| Chenecey-Buillon, Épeugney | Montrond-le-Château |

Géologie, relief et hydrologie

Résultant de l'effondrement d'un anticlinal, le vallon occupé par le bourg est orienté nord-sud et encadré par deux falaises calcaires. Son sol est marneux et il se termine en cluse dans sa partie méridionale. On peut découvrir, dans les prés et bois, des dolines et lapiaz caractéristiques du relief karstique.

La présence de bancs de schistes marneux, ou fausse ardoise, affleurant de la falaise du vallon a donné l'espoir, au XIXe siècle, de découvrir de la houille à proximité, mais les fouilles réalisées se sont révélées infructueuses.

Le ruisseau de Pugey[Note 4] prend sa source dans un bosquet situé sur la commune d'Arguel et parcourt le talweg du vallon en recueillant les eaux de ruissellement canalisées, puis un émissaire, alimenté par deux sources, à hauteur du lavoir. Il disparaît dans la perte de la Croix[Note 5], 220 m après son passage sous la D.104.

Une autre perte, située au point bas de la commune, qui recueillait les eaux de ruissellement des prés environnants, est utilisée depuis 1986 pour l'évacuation des rejets issus de la station d'épuration.

La grotte de la Belle-mère s'ouvre dans une doline située face à l'entrée de la propriété du chalet d'Arguel sur le lieu-dit éponyme. Ses 78 m de développement pour 18 m de dénivellation attirent les spéléologues.

Près des Lhomme, une carrière de calcaire est exploitée épisodiquement.

Voies de communication

A l'époque gauloise, le vallon de Pugey était traversé par une voie qui montait depuis Beure , franchissait le ruisseau des Mercureaux juste au dessus de la cascade du Bout du Monde, gagnait Arguel puis donnait accès au premier plateau et la vallée de la Loue en franchissant la cluse de Pugey.

Pugey fut plus tard traversée par la route impériale 85 puis route royale 67 de Saint-Dizier à Lausanne. Cette voie montait de Beure jusqu'à la Maltournée, hameau de Larnod, et prenait la direction du village avant de se diriger vers Mérey-sous-Montrond via les bas du Bonnet-Rond et la Verte-Montagne (commune d'Arguel). L'itinéraire a été déclassé en 1848 au profit de Besançon-Tarcenay par Morre et le tunnel du Trou-au-Loup percé en 1846.

Les départementales 9, 104 et 141 traversent aujourd'hui la commune :

- le tronçon de la D 9 entre l'échangeur des Clairons et le haut de Bonnet-Rond n'existe que depuis 1990 ;

- la D 141 relie Pugey à Beure depuis 1849, date d'ouverture du tronçon contournant l'extrémité de la crête d'Arguel. En l'absence de chemin carrossable direct, les véhicules devaient précédemment emprunter la route royale 67 pour gagner Beure et Besançon.

Transport

La commune est desservie par la ligne 86 du réseau de transport en commun Ginko.

Réseaux

Le téléphone arrive au village peu avant la Première Guerre mondiale, une cabine publique étant ouverte en 1912.

Un bâtiment, près de la halle du marché, héberge, depuis 1975, les équipements de télécommunications fixes pour la commune et celles avoisinantes. Actuellement (avril 2021), l'internet fixe est disponible, suivant les opérateurs, avec les technologies FTTH, ADSL et VDSL2, 159 des 276 bâtiments de la commune (les plus proches du bâtiment Télécom), peuvent disposer d'un débit supérieur à 30 Mbits/s, pouvant aller jusqu'à 8 Gbits/s[3].

Depuis mars 2021, une centrale photovoltaïque de 23 kwc[Note 6] a été mise en service. Ses panneaux sont placés sur la toiture de la halle du marché. La production de la centrale correspond àux besoins en électricité de 31 personnes, hors chauffage et eau chaude.

Un pylône implanté au lieu-dit les Renchots, accueille les antennes G.S.M. des opérateurs de téléphonie mobile. 98,27 % des bâtiments de la commune sont couverts en standard 4G voire 4G+ par au moins un opérateur[3].

La commune est traversée par l'oléoduc sud-européen qui est parallèle à la D 104. Il y eut deux phases de pose à travers champs en 1961 et 1971.

Pugey, avec les 15 autres communes de Grand Besançon Métropole[Note 7] membres su Syndicat des Eaux de la Haute-Loue, a quitté celui-ci en . À l'issue du contrat d'affermage qui court jusqu'en 2028, ce seront les tarifs de la ville qui s'appliqueront[4].

Les eaux usées sont épurées à la station mise en service en 1986 au lieu-dit la Lune. Les eaux épurées sont déversées dans une perte, 140 m plus loin. Un projet de construction d'une nouvelle station est à l'étude en 2019[5].

Urbanisme

Typologie

Avec 731 habitants en 2019, Pugey est la 11861ème commune de France, la 656ème de Bourgogne Franche-Comté et la 123ème du Doubs. La commune s'étend sur 7,32 kilomètres carrés, la densité de population est de 99,8 habitants par kilomètre carré[6].

Pugey est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [7] - [8] - [9].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Besançon, dont elle est une commune de la couronne[Note 9]. Cette aire, qui regroupe 312 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[10] - [11].

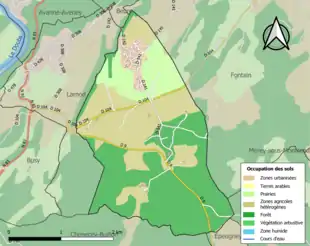

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (47,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (50,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (47,7 %), zones agricoles hétérogènes (34,7 %), prairies (13,1 %), zones urbanisées (4,6 %)[12].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[13].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous la forme latinisée Pugiaco en 1133[14].

Il s'agit d'une formation toponymique gauloise ou gallo-romaine en -(i)acum, suffixe d'origine gauloise marquant la localisation, puis la propriété. Il est précédé d'un anthroponyme. Il s'agit peut-être du nom de personne gaulois Pugius, qu'on retrouve dans cette partie de la Gaule dans Pugieu (Ain, Pugiacum en 1256)[15].

Concernant Bonnet-Rond, il est écrit Bois Noiron sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle. Il s'agit peut-être d'un ancien *Bosc-Neiron « bois de Neiron », prononcé « Bô-Neiron », puis « Bo-Neiron », réinterprété ultérieurement en Bonnet-Rond par découpe et attraction paronymique du mot français bonnet. Neiron représente sans doute un anthroponyme dérivé de neir « noir » en ancien français, cf. Néron, Nérot (Normandie, Est) dérivés de neir ancienne forme de noir, surnoms signifiant « noiraud »[16], à moins d'y voir un « bois noir » comme dans Le Casque de Néron, montagne des environs de Grenoble qui était un Neiron, c'est-à-dire « Montagne noire »[17].

Histoire

Antiquité

Divers artéfacts dont deux bracelets celtes datant du Hallstatt moyen-final (c’est-à-dire 500-400 av. J.C) ont été mis au jour lors de fouilles au "cimetière de Pugey"[18].

Moyen Âge

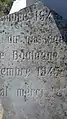

Il y a eu une occupation des lieux par un peuple germanique à la fin de l'empire romain comme le prouve l'inscription en caractères runiques découverte, en 1916, à Arguel, commune voisine. Sachant que les Burgondes et Alamans, ont envahi le pays à partir du Ve siècle, cette pierre serait un témoignage de leur présence, et daterait de cette époque.

Au XIIe siècle, les communautés de Pugey et Arguel dépendent des seigneuries d'Arguel puis de Chalon-Arlay. Les sires de Noironte et Bouclans prendront le relais aux XVIe et XVIIe siècles. Joseph Le Bas de Clévans[Note 10], né en 1697, épouse Marie Thérèse Hermand de Varignolle veuve de Jean Fernand Lampinet, seigneur de Bouclans et Pugey. Il devient baron de Pugey, seigneur d'Osse, de Glamondans, d'Aigremont, Varignolle... mais principalement marquis de Bouclans en 1749. Il est admis au parlement de Besançon en 1729.

Guerre de Dix Ans (1636-1646)

Pugey est ravagée par les Suédois de Bernard de Saxe-Weimar au début de cette guerre. En 1639, un chroniqueur décrit un bourg en ruines et déserté : « Le village était si chétif que jamais il n'y eut deux pignons entiers de pierre, ni toit couvert de tuiles ou de lave. Il s'écoule quatre ans avant que les villageois commencent à reconstruire leurs demeures ».

Le , Pierre Mareschal, seigneur de Pugey, obtient du gouverneur général de la Comté de Bourgogne, la permission de fortifier sa maison en construisant une tour avec pont-levis et canonnières[Note 11]. Dès 1641 l'ouvrage disposait de 14 défenseurs, et 2 guetteurs étaient chargés de signaler l'approche d'ennemis[Note 12].

Le , les habitants de Pugey « à peine échappés des guerres et pestes » et dont le nombre avait été divisé par quatre en l'espace de 4 ans, demandaient à l'archevêque de Besançon l'autorisation d'utiliser les restes de la cure pour la réparation de l'église.

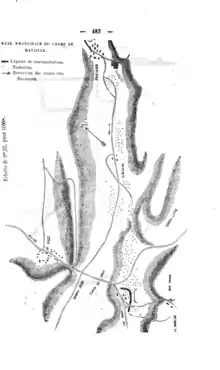

Guerre de 1870

Lors de cette guerre, des combats se déroulent, en , sur les communes voisines de Vorges et Busy. Du au , le chalet d'Arguel sert d'hôpital à des malades et blessés de l'Armée de l'Est. 49 d'entre eux décèdent sur place, essentiellement de maladie, et sont inhumés dans le cimetière communal[Note 13].

Un recteur (maître) d'école, recruté par l'autorité religieuse, est en poste à Pugey dès le début du XVIIIe siècle. Le conseil municipal recrute un premier instituteur républicain en 1801. Les enfants de cinq à douze ans vont alors en classe sept heures trente par jour.

1910 voit la réunion des écoles de filles et garçons par suite d'une baisse de la population (et donc des enfants) de 30 % en 60 ans.

Guerre de 1914-1918

Des tranchées et positions de tir aménagées en août- pour la mise en défense de Besançon sont encore en partie visibles au nord du fort, à la Malpierre, à la Cluse...

La commune accueille des civils du village de Ronvaux dans la Meuse fuyant les combats.

Une quarantaine de Pugelots ont été mobilisés durant ce conflit ; le monument aux morts porte les noms de dix d'entre eux (nés et/ou habitant Pugey en 1914), morts pour la France.

Guerre de 1939-1945

Des troupes allemandes s'installent dans les granges avec leurs chevaux durant l'hiver 1940-1941.

En 1942, des membres du groupe Guy Mocquet effectuent des essais d'explosifs dans le fort. L'armée allemande se livre à des exercices de tir au canon sur les embrasures est du fort.

Après la libération de Besançon, quelques prisonniers allemands sont mis temporairement à disposition des paysans. Ils étaient enfermés chaque soir dans le local à fromages de la laiterie (devenu bibliothèque municipale jusqu'en 2018).

Hameau du Chalet d'Arguel

Un chalet pastoral occupait ce site au XVIIe siècle de sorte que les fermes construites ici par la communauté des habitants du bourg d'Arguel seront appelées granges du chalet d'Arguel. En 1813, une loi impose aux communes la vente de leurs propriétés non affectées au service public via une caisse d'amortissement qui leur versera une rente ; les granges sont privatisées.

Des descendants des comtes d'Arguel font construire à proximité un pavillon de chasse.

Vers 1820, le hameau est rattaché à Pugey dans le cadre d'un remaniement cadastral[Note 14].

En juillet 1864, Mlle de la Bertoche[19] gère, au chalet d'Arguel, l'un des premiers troupeaux en France de lamas et d'alpagas. Le cheptel est décrit en 1865 dans le Bulletin de la Société zoologique d'acclimatation : "La propriété de M. de la Bertoche, dite Chalet d'Arguel, se trouve à 14 kilomètres de Besançon ; elle est située sur un vaste plateau en haut d'une montagne. 350 hectares de bois, terres, prairies et vignes, composent ce domaine. [...] Nous ne pouvions trouver un cheptel plus convenable sous tous les rapports pour l'acclimatation de nos Alpagas et Lamas." [20]

En 1885 une chapelle domestique est ouverte dans la propriété du Chalet d'Arguel. Comme c'est mentionné dans le Bulletin des lois de la République française du 23 janvier 1885 : "Cette chapelle devra être exclusivement réservée à la dame d'Arneville et aux personnes de sa maison". Le chalet de la Chapelle[Note 15] verra le jour sur la base de cet édifice.

En 1919, le docteur Henri Bon, spécialiste des voies digestives, acquiert le pavillon de chasse des comtes d'Arguel et y installe, avec Jeanne Bon, son épouse docteure en gynécologie médicale et pédiatre, une clinique spécialisée dans le traitement des maladies digestives. À sa retraite en 1951, la clinique évoluera vers la prise en charge des anorexies et dépressions (cures de sommeil). À partir de 1994, les sœurs de la Compassion de Villersexel en font une maison de convalescence et ce jusqu'en 2002 où l'activité est transférée à Besançon. Les bâtiments hébergent aujourd'hui un cabinet d'expertise comptable et des appartements.

Politique et administration

Intercommunalités

Outre Grand Besançon Métropole, Pugey adhère au :

- Syndicat d'électricité de l'Agglomération bisontine,

- Syndicat intercommunal des Grands Prés (gestion de la Maison du Temps libre avec Fontain),

- Syndicat intercommunal des eaux de la Haute-Loue, jusqu'en .

- Syndicat intercommunal des écoles Fontain-La Vèze-Pugey (SIFALP),

- Syndicat de la Perception de Saint-Vit.

Associations communales et intercommunales

- Partagez Bougez à Pugey[Note 16],

- Collectif citoyen, à fond la transition ![23]

- 1,2,3 soleil qui regroupe les parents d'élèves des villages d'Arguel, Fontain, Pugey et La Vèze,

- SELIV 25, système d’échanges local intercommunal pour Pugey et les environs,

- Association des donneurs de Sang d'Arguel, Pugey, Larnod et environs,

- Pugey fait son marché[24],

- Pugey vélo club.

- Association de chasse agréée de Pugey

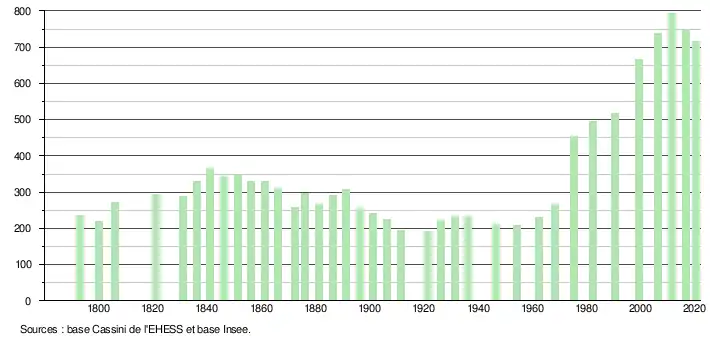

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[25]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[26].

En 2020, la commune comptait 716 habitants[Note 17], en diminution de 7,13 % par rapport à 2014 (Doubs : +1,96 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

- Noms des principales familles vivant sur la commune au dix-huitième siècle (vers 1750)

Bassand, Besvoues, Carmille, Clement, Coulon, Froissard, Gros, Jonot, Lapierre, Leonard, Lomme, Maisierre, Pareschal, Rebillet, Toussay, Vieille.

Lieux et patrimoine

Le "Cimetière de Pugey" est le nom donné à un ensemble de tumulus répartis entre Fontain et Pugey. Encore visibles au milieu du XIXe siècle, une douzaine d'entre eux situés sur les lieux-dits aux Champs Latins et chez l'Homme ont été fouillées en 1862 par le bibliothécaire et archéologue bisontin Auguste Castan. Ses observations ont permis d'identifier un rite celtique (Civilisation de Hallstatt) d'après la structure des tertres et l'analyse des poteries. Deux bracelets en bronze ont également été exhumés. Malgré une antériorité de plusieurs siècles, ceci a conduit l'architecte Alphonse Delacroix à imaginer que la bataille de Vesontio s'était déroulée ici en 68 ap. J.C., et que les morts gaulois avaient été enterrés sur place. En 1933, un berger découvre, dans un murger près de Bonnet-Rond, une monnaie romaine en or datée de 51[Note 18], ce qui pour certains tendit à confirmer cette hypothèse.

Le chemin de fer à voie métrique Besançon-Amathay Vésigneux, de la Compagnie des chemins de fer du Doubs, a fonctionné de 1910 à 1951. Il passait par le territoire communal ; le lieu-dit la Gare marque l'emplacement de cette dernière. Le bâtiment[Note 19], qui était identique à ceux de Reugney et Beure, a été par la suite rasé pour construire une habitation. On peut encore voir par endroits les tranchées et remblais de la voie ferrée qui, venant de Larnod, passait par les Clairons et le Bonnet-Rond[Note 20] avant de rejoindre Montrond-le-Château via la Verte Montagne (commune d'Arguel). Un des rares ouvrages d'art de la ligne : le pont à culée perdue sous lequel passait la ligne, a été détruit lors de la construction du giratoire des Clairons à la fin des années 1980.

Patrimoine communal

Le bâtiment qui héberge aujourd'hui la mairie date des années 1750. Acquis par la commune en 1845, il a servi d'école jusqu'en 1988 comme cela est toujours indiqué sur sa façade. C'est une laiterie qui occupait le local de gauche jusque dans les années 1970[Note 21].

Les salles qui accueillaient l'école jusqu'en 2018[Note 22] font partie d'un bâtiment agricole[Note 23] propriété communale depuis 1982 et aménagé entre 1986 et 1988. De nouvelles affectation du bâtiment sont à l'étude dont la bibliothèque qui y a été transférée en .

L'ancienne école de filles est désaffectée depuis 1910. Ce bâtiment, après avoir été un temps privé, a été réhabilité par la municipalité en 2014 pour permettre l'installation d'un cabinet médical et deux appartements. La bâtisse porte sur son linteau l'année de sa construction : 1832.

Le presbytère est édifié entre 1867 et 1869. Le dernier curé hébergé (abbé Putot) n'en occupait qu'une partie laissant le reste à disposition du foyer rural dont c'étaient les débuts en 1975. Un projet réhabilitation pour des logements sociaux est lancé en 2001, bouclé en 2007 et réalisé l'année suivante. Les Vergers de la cure peuvent aujourd'hui héberger quatre familles.

La salle polyvalente (maison du temps libre) date de 1986. Elle est gérée par le syndicat intercommunal (Arguel-Pugey) des Grands prés.

La commune a mis à disposition (fin 2015) de l'association «Pugey fait son marché» une halle accueillant chaque samedi un marché paysan.

Pugey a conservé, le long de la route de Levier, son lavoir qui était originellement couvert[Note 24] et le local de sa bascule. En 2012, la municipalité a remis en service la citerne communale[Note 25] de 250 m3 située sous l'ancienne école des filles, toujours alimentée par les eaux de pluie de la toiture et le ruissellement et servant aux besoins des services municipaux.

Le monument aux morts qui a été érigé en 1923 était situé initialement au carrefour des routes de Levier et de la Maltournée avant d'être transféré à sa position actuelle face à l'ancienne école. Il porte les noms de dix soldats de la première guerre mondiale morts pour la France. La statue en régule qui orne le sommet du monument est de Joseph Carlier ; elle glorifie la défense de Verdun, en 1916, résumée par la phrase inscrite sur la base du socle : "On ne passe pas !"[Note 26].

Dans le cimetière se trouvent deux carrés militaires, un pour 6 des poilus morts entre 1914 et 1918 et 53 morts de la guerre de 1870, et un autre pour 3 des fusillés, en septembre 1943, du groupe Guy Mocquet.

Patrimoine privé

L'ancienne maison-forte de Pierre Mareschal dite Château-Bassand, fut la propriété du VIIIe marquis de Jouffroy d'Abbans[Note 27] durant la seconde moitié du XIXe siècle. Elle fut louée avant d'être acquise par des propriétaires privés, dont la famille Bassand qui l'occupa durant la plus grande partie du XXe siècle. On peut apercevoir le blason des Chalon-Arlay à l'embrasure d'une des fenêtres. L'existence d'un souterrain entre la tour et le château d'Arguel relève de la légende.

De son passé agricole, la commune a conservé plusieurs corps de ferme comtois (de grandes dimensions avec toits à quatre pans) dont certains sont encore en activité au Bonnet-Rond et au Chalet d'Arguel.

Des tuileries ont fonctionné entre les XVIIe et XIXe siècles. Dans la rue éponyme, on peut voir le bâtiment de l'une d'elles transformé en habitation.

Le docteur Henri Bon acquiert, en 1919, le château des descendants des comtes d'Arguel. À partir de 1922 divers aménagements intérieurs sont réalisés ainsi que des extensions dont le solarium, le pavillon du sous-directeur et, en 1981, le bâtiment de la Combe qui permet d'accroître les capacités d'accueil des patients.

Une zone artisanale s'est implantée au Bonnet-Rond en adoptant l'appellation "Les Bonnets ronds".

Patrimoine militaire

Le fort de Pugey est construit au point haut de la crête séparant Pugey de Larnod entre 1890 et 1892.

Il fait partie du camp retranché de Besançon et plus généralement du système Séré de Rivières, vaste ensemble de camps et lignes de défense construit le long des frontières nord et est, après la défaite de 1871. Ses particularités sont d'être creusé en caverne, disposition unique sur la place de Besançon et d'avoir des casemates de défense des fossés réalisées en béton de forteresse, dont le liant venait d'être mis au point.

L'emprise militaire du fort est cédée par l'armée à la fin des années 1950. C'est la commune qui est propriétaire de l'ouvrage ainsi que du rare système de récupération des eaux pluviales qui le jouxte. Une partie des bornes d'emprise du terrain sont encore visibles. La municipalité fait visiter les parties extérieures et intérieures de fort lors de manifestations comme les Journées du patrimoine[Note 28].

Patrimoine religieux

Succédant, sur la partie haute du village, à un premier édifice du XVIIe siècle très endommagé par le passage des Suédois vers 1638, l'église de l'Assomption et Saint-André est construite entre 1777 et 1783 à l'exception du clocher érigé en 1841 et doté de son dôme à l'impériale[Note 29].

Des reliques de saint André sont translatées d'Italie[Note 30] en 1782, mais la consécration de l'édifice n'a lieu que le . Les trois communautés concernées (Larnod, Arguel, Pugey) ne s'entendirent ni sur le coût de la construction ni sur sa répartition. Le litige fut soumis à Charles de Lacoré intendant de Franche-Comté. Une ordonnance de 1783 fixa le prix de l'adjudication à 12 450 livres auxquelles s'ajoutaient 592 livres d'augmentations dues au retard. L'ordonnance précisait que les communautés de Larnod et Arguel devaient payer concurremment à celle de Pugey leurs contingents « suivant la liquidation qui en sera faite contradictoirement entre les parties ». Quand la Révolution éclata, il n'y avait toujours pas d'accord sur la répartition. Le différend se solda finalement par une délibération du conseil municipal de Pugey du acceptant les propositions des communes de Larnod et d'Arguel.

Le clocher héberge deux cloches actionnées chacune par une corde, ce qui est devenu rare sur le département, l'automatisation y étant quasi généralisée sauf pour les cloches uniques[29] - [Note 31].

L'édifice a fait l'objet d'une restauration en 1971 ; il est entouré de ses cimetières ancien et nouveau ; ce dernier comprend 170 sépultures environ et dispose d'un columbarium et d'un jardin du souvenir.

À l'intérieur, plusieurs objets religieux sont classés aux monuments historiques ; il s'agit de deux peintures sur bois du XVIe siècle qui faisaient partie d'un triptyque : St Antoine et l'Ange de l'Annonciation, d'une statue en marbre de vierge à l'enfant du XVIe et d'un Christ aux liens en bois du XVIIe.

L'orgue[Note 32], anciennement installé dans le cœur de la cathédrale Saint-Jean de Besançon, a été acquis par l'abbé Putot en 1982 et mis à disposition du lieu de culte. L'opération (acquisition, démontage et remontage) a coûté 180.000 francs, payée en partie par la vente d'un tableau trouvé dans le presbytère et mis au prix de 75.000 francs. Ce tableau mystérieux s'est révélé être peut-être un tableau de l'atelier de Rubens, ce qui a valu au curé d'être accusé pour "vol d'objet d'art" par les habitants de la commune. La procédure fut classée sans suite, mais le tableau, lui, quitta Besançon pour Tokyo et fut assuré à hauteur de 4.000.000 de francs[30].

Une statue de vierge, initialement implantée au carrefour de la Croix (), a été transférée en 1957 à son emplacement actuel sur l'escarpement ouest de la Cluse. Bien que la symbolique soit celle de la vierge de Lourdes[Note 33], la statue est dédiée à Notre-Dame de Boulogne[Note 34]. Jusque dans les années 1970, une procession était organisée le entre l'église de Pugey et le lieu de la statue.

Une croix de mission a été érigée en 1950 en haut de la rue des Planches. Une statue de Vierge à l'Enfant et un oratoire (Vierge de Lourdes) sont érigés dans le parc privé de l'ex clinique d'Arguel.

Personnalités liées à la commune

- Pierre Mareschal de Sorans (v.1610-v.1680), baron de Bouclans et seigneur de Pugey, Deluz, Sorans, Aigremont, Glamondans et Ambre. On lui doit la maison-forte de Château-Bassand construite au milieu du XVIIe siècle. C'est lui qui a fait dessiner en 1636 le plan en perspective du village (voir Galerie), juste avant sa destruction au cours de la guerre de Dix Ans.

- Sylvestre Louis Charles Sophie de Jouffroy d'Abbans (1819-1893), marquis depuis 1872 et propriétaire de la maison-forte du bourg au XIXe siècle.

- Henri Bon (1879-1968), docteur et écrivain[Note 35]. Dès sa libération des obligations militaires en , il se porte acquéreur du château, avec l'aide de son père banquier à Dijon, afin d'en faire une clinique spécialisée dans le traitement des maladies digestives, ce qui est alors une première en France. Jeanne son épouse, également médecin, prend en charge les pathologies féminines et juvéniles. Henri Bon arrête ses activités en 1952.

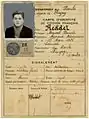

- Marcel Reddet, apprenti mécanicien et résistant (1926-1943). Originaire de Larnod, il habitait avec sa mère[Note 36] et son beau-père aux Bonnet-Rond durant l'occupation. Malgré ses dix-sept ans, il est fusillé à la citadelle de Besançon en avec quinze autres membres des groupes Guy Mocquet[Note 37] et Marius Vallet.

- Jean Putot, curé de Pugey de 1974 à 1989. Ce linguiste fut enthousiasmé par les représentations de le crèche comtoise, pièce de la fin du XVIIIe siècle en patois bisontin, qui transpose la naissance de Jésus dans le quartier Battant à Besançon. Il crée en 1983 une école de patois qui évoluera vers un centre de recherche linguistique, mais ne survivra pas à son départ.

Découvertes

.jpg.webp)

- Inscription lapidaire : en 1983, à côté de la ferme acquise par la commune pour sa nouvelle école (dite maison Carmille du nom de son ancien propriétaire), est découverte une pierre taillée de 1 m de long portant une inscription latine et la date de 1639. Il pourrait s'agir d'un linteau de porte ou fenêtre de la maison de Pierre Mareschal qui a fait l'objet de travaux à cette époque[Note 38]. La pierre a été gravée en pleine guerre de Dix Ans (1633-1643) durant laquelle les destructions ont été telles que peu de traces nous sont parvenues, ce qui renforce l'intérêt historique de la découverte. Il existe deux traductions possibles du texte Caesaris ac Regis Astantibus Hostibus Obsto : « Je fais obstacle à l'entourage ennemi de l'empereur et du roi » ou « Je m'oppose aux assaillants, les ennemis de l'empereur et du roi ». La première ferait référence aux proches des souverains de l'époque, les Habsbourg, qui auraient eu sur ceux-ci des influences néfastes alors que la seconde serait une proclamation de fidélité au comte Philippe IV de Bourgogne face aux troupes françaises et suédoises. La pierre est visible au musée du folklore comtois de la citadelle de Besançon.

- Tableau du presbytère : un tableau sur bois représentant une femme tenant une tête entourée d'un linge[Note 39] a été découvert par l'abbé Putot dans le grenier du presbytère en 1981. Les expertises demandées par l'abbé ont conclu à son appartenance à l'école de Rubens. Aucun inventaire ne faisant état du tableau, l'abbé l'a cédé à son frère et a utilisé le produit de la vente (complété par un apport personnel) pour financer l'acquisition et le transfert à l'église de Pugey d'un orgue de cœur de la cathédrale Saint-Jean de Besançon[Note 40].

Galerie

Plan de 1636, partie droite.

Plan de 1636, partie droite. Plan de 1636, partie gauche.

Plan de 1636, partie gauche. Place d'arme du fort.

Place d'arme du fort. Embrasure à canon du fort.

Embrasure à canon du fort. « Cimetière gaulois » de Pugey.

« Cimetière gaulois » de Pugey. Carte d'identité de Marcel Reddet.

Carte d'identité de Marcel Reddet. Ancienne clinique d'Arguel.

Ancienne clinique d'Arguel. Chalet de la Chapelle.

Chalet de la Chapelle. Vue générale du village.

Vue générale du village. Ancien café-hôtel « Bresson ».

Ancien café-hôtel « Bresson ». Vue générale du village autrefois.

Vue générale du village autrefois. Rue principale autrefois.

Rue principale autrefois. Vierge de la Croix.

Vierge de la Croix. Plaque inaugurale de la Vierge de la Croix.

Plaque inaugurale de la Vierge de la Croix. Vue d'ensemble du village.

Vue d'ensemble du village. Bascule.

Bascule. Lavoir et tuilerie.

Lavoir et tuilerie. Perte de la Croix.

Perte de la Croix. Perte de la station d'épuration.

Perte de la station d'épuration. Sud du village.

Sud du village. Entrée du gouffre de la Belle-mère.

Entrée du gouffre de la Belle-mère. Statue de Vierge au chalet d'Arguel (dans p.p.).

Statue de Vierge au chalet d'Arguel (dans p.p.). Statue de Vierge à l'enfant au chalet d'Arguel.

Statue de Vierge à l'enfant au chalet d'Arguel. Séquoia au Bonnet Rond.

Séquoia au Bonnet Rond. Petit soldat du monument aux morts.

Petit soldat du monument aux morts.

Notes et références

Notes

- Pour les élections législatives de 2022, le nombre et donc la composition des circonscriptions devront être abaissés car le nombre de députés à l'Assemblée nationale sera réduit d'un tiers.

- Environ 344 ha.

- La Suisse sur carte IGN.

- Sur l'inventaire archéologique du Doubs, tome 2, page 105, ce ruisseau est baptisé la Prie. Voir s'il n'y a pas confusion avec le ruisseau des Fontaines qui prend également sa source à 250 m de là au lieu-dit "à la Prie" sur la commune d'Arguel (lotissement les Bourgeons).

- Également appelée perte du Pré goulu ; un traçage a permis de savoir que les eaux de la perte réapparaissent aux sources du Bief et des Forges à Chenecey-Buillon.

- Kilowatt-crête

- La communauté d'agglomération a acquis la "compétence eau" le 1er janvier 2018.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Il fit construire à Besançon en 1739 un hôtel qui porte son nom : l'hôtel de Clévans

- Cette tour achevée en 1643 lui coûta 3000 francs.

- Un guetteur au sommet de la tour et un autre sur le coteau.

- Les restes de ces soldats et de 4 autres morts sur les communes voisines, ont été transférés dans la tombe collective qui a accueilli ultérieurement 5 soldats de la guerre de 1914. Deux stèles surmontent ce carré militaire.

- Sur le cadastre napoléonien de 1825, ce rattachement est effectif.

- dit Chalet des hommes.

- Cette association a pris le relais, en 2020, du Foyer rural Arguel-Pugey (FRAP) qui avait été constitué en 1975.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Le docteur Bon aurait acheté une bicyclette au jeune homme en échange de la pièce.

- Sans habitation pour un chef de gare ; un employé, logé dans la commune, venait sur place lors des passages du train pour distribuer les billets et enregistre les marchandises.

- La courbe que faisait la ligne, dans sa traversées du Bonnet-Rond, est encore bien visible. Plus haut, elle est devenue le chemin d'accès à une propriété privée.

- La bibliothèque municipale a occupé cet emplacement jusqu'en 2018 avant son transfert dans la salle de classe désaffectée.

- A partir de septembre 2018, l'école est transférée à Fontain.

- Ce bâtiment est communément appelé Maison Carmille, du nom de son ancien propriétaire. Un hangar municipal et un appartement non occupé l'occupent en 2018.

- Datant de 1880, il comportait une toiture. Cette dernière fut rénovée en 1920 pour être finalement déconstruite en 1961.

- Creusée en 1823-1825 et surmontée d'une pompe-fontaine.

- « Verdun, on ne passe pas ! » est le titre d'une chanson écrite en 1916 par Eugène Joullot et Jack Cazol.

- Sylvestre de Jouffroy d'Abbans, 1819-1893, petit neveu de l'inventeur de la navigation à vapeur Claude de Jouffroy d'Abbans.

- L'ouvrage dispose d'un éclairage électrique.

- Ce dernier est surmonté d'un piédouche portant les 3 symboles : boule, croix et coq.

- Vraisemblablement du Duomo d'Amalfi où se trouvent depuis 1208 les restes (squelette hors le crâne) de saint André et des morceaux de la croix de son supplice.

- La plus petite cloche est l’œuvre d’un important fondeur de Franche-Comté : G. Farnier de Robécourt. Fondue en 1924, elle pèse 313 kg et chante le si bémol 3. La seconde, issue des de la fonderie P.A. & G.C. Bournez de Morteau en 1 841, pèse pas moins de 1 330 kg. Elle chante le mi bémol 3.

- Instrument fabriqué par les établissements Müller de Croissy-sur-Seine (Yvelines). Il est composé de 2 claviers de 61 notes et d'un pédalier de 32 notes.

- Marie représentée mains jointes, roses au pied et chapelet au poignet.

- Une des copies de Notre-Dame, dite du Grand retour, a parcouru le diocèse de Besançon durant l'hiver 1945-46.

- Outre des ouvrages médicaux, le docteur Bon a écrit, en 1946, les seize fusillées de Besançon, histoire du groupe Guy Mocquet.

- Son père, Maxime Robert Reddet avait épousé Marie Alice Bourgeois en 1925 et était décédé en 1931.

- Paul Lhomme, autre jeune membre du groupe (né le 15 novembre 1925) habitait La petite Suisse à Pugey. Également arrêté, Il est condamné à 3 ans de prison, peine commuée en déportation. Il sera libéré fin avril 1945.

- La pierre aurait pu avoir été ramenée d'Arguel où Mr Léon Carmille possédait une vigne en dessous de l'ancien château-fort, mais cette hypothèse est moins plausible.

- On pense à Jean le Baptiste dont la tête coupée a souvent fait l'objet de représentations artistiques.

- Le tableau s'étant révélé d'une grande valeur marchande, le conseil municipal de l'époque a porté plainte à deux reprises, jugeant la vente du tableau illicite, mais un non lieu a été prononcé en 1994.

Références

- « Le nom des habitants des communes de France - Habitants », sur www.habitants.fr (consulté le ).

- Huit repères de nivellement ont été placés sur la commune ; celui de la mairie indique l'altitude de 385,733 m.

- « ADSL, fibre optique et téléphonie mobile 4G à Pugey (25720) », sur Ariase (consulté le ).

- « Partir ou quitter le syndicat des eaux la Haute-Loue : 16 communes face à un choix », sur www.estrepublicain.fr (consulté le ).

- « PUGEY (25), une centrale photovoltaïque de 23kWc avec le Syndicat des Grands-Prés », sur fruitiere-energies.fr (consulté le )

- « Ville de Pugey, information sur la mairie de Pugey et sur le territoire, 25720 - Commune-Mairie.fr », sur www.commune-mairie.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Jean COURTIEU, Dictionnaire des communes du département du Doubs, t. 5, BESANÇON, CÊTRE, .

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 544a.

- Albert Dauzat (préface de Marie-Thérèse Morlet), Noms et prénoms de France, éditions Larousse 1980, p. 449b.

- Ibidem

- Lydie Joan, Carte archéologique de la Gaule 25-90, p.392

- Méckeline Pinondel de la Bertoche, alors âgée de 17 ans, qui épousera, en 1871, Louis d'Arneville, propriétaire à cette époque du chalet d'Arguel.

- Société nationale de protection de la nature (France) Auteur du texte, « Bulletin de la Société zoologique d'acclimatation », sur Gallica, (consulté le )

- « Site officiel de la préfecture du Doubs - liste des maires », sur franche-comte.pref.gouv.fr.

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- « Collectif citoyen a fond la transition ! association Collectivités locales Pugey, », sur Gralon (consulté le )

- « Pugey fait son marché • Commune de Pugey », sur pugey.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Pugey », ClochesComtoises, (lire en ligne, consulté le ).

- Philippe ENSELME, « L'ombre de Rubens sur Jean Putot, un curé de campagne », sur Libération (consulté le )