La Rochebeaucourt-et-Argentine

La Rochebeaucourt-et-Argentine est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.

| La Rochebeaucourt-et-Argentine | |||||

Le bourg de La Rochebeaucourt. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Dordogne | ||||

| Arrondissement | Nontron | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Dronne et Belle | ||||

| Maire Mandat |

Michel Bosdevesy 2020-2026 |

||||

| Code postal | 24340 | ||||

| Code commune | 24353 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Beaucourtois | ||||

| Population municipale |

332 hab. (2020 |

||||

| Densité | 19 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 29′ 04″ nord, 0° 22′ 51″ est | ||||

| Altitude | Min. 85 m Max. 183 m |

||||

| Superficie | 17,31 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Brantôme en Périgord | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

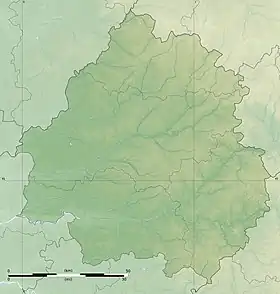

Géolocalisation sur la carte : Dordogne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | larochebeaucourt.f | ||||

Elle est intégrée au parc naturel régional Périgord Limousin, dont elle est la commune la plus occidentale.

De 1790 à 1801, la commune de La Rochebeaucourt a été le chef-lieu d'un canton.

Géographie

Accès

La Rochebeaucourt-et-Argentine est une commune du département de la Dordogne, limitrophe avec celui de la Charente. Elle est située à 47 km au nord-ouest de Périgueux et à 30 km au sud-est d'Angoulême.

Elle est composée de deux anciennes communes, Argentine et La Rochebeaucourt, qui fusionnent sur ordonnance royale de Charles X en date du .

La Rochebeaucourt est située à l'important carrefour des routes d'Angoulême à Périgueux (D.939) et à Ribérac (D.12).

La Rochebeaucourt possédait aussi une gare ferroviaire (la gare d'Édon-La Rochebeaucourt) sur l'ancienne voie ferrée Angoulême-Périgueux par Ribérac, exploitée de 1850 à 1950. Elle venait de Rougnac au nord, traversait la Lizonne, et remontait à flanc du plateau d'Argentine, longeant la D.12, pour se diriger vers La Tour-Blanche. Elle quittait la commune à la fontaine de Boudoire.

Communes limitrophes

La Rochebeaucourt-et-Argentine est limitrophe de six autres communes, dont trois dans le département de la Charente (dont Blanzaguet-Saint-Cybard au sud-ouest par un simple quadripoint).

Géologie

Situé sur la plaque nord du Bassin aquitain et bordé à son extrémité nord-est par une frange du Massif central, le département de la Dordogne présente une grande diversité géologique. Les terrains sont disposés en profondeur en strates régulières, témoins d'une sédimentation sur cette ancienne plate-forme marine. Le département peut ainsi être découpé sur le plan géologique en quatre gradins différenciés selon leur âge géologique. La Rochebeaucourt-et-Argentine est située dans le troisième gradin à partir du nord-est, un plateau formé de calcaires hétérogènes du Crétacé[1].

La commune occupe un terrain calcaire datant du Crétacé, qui s'étage du Turonien au centre, au Santonien au nord, en passant par le Coniacien qui occupe la partie sud. Le Turonien (ou Angoumien) apparaît au centre de l'anticlinal de Mareuil dont la commune forme la pointe nord-ouest. Les affleurements arides au plateau d'Argentine sont de l'Angoumien, qui a été exploité par des carrières de pierre de taille sur ses flancs, souvent reconverties en champignonnières.

Une faille d'orientation est-ouest sépare le Santonien au nord du Turonien au sud, au nord de la commune entre Beauchaud et Bonneuil.

La vallée de la Nizonne est occupée par des alluvions récentes du Quaternaire[2] - [3] - [4].

Les couches affleurantes sur le territoire communal sont constituées de formations superficielles du Quaternaire datant du Cénozoïque, de roches sédimentaires du Mésozoïque. La formation la plus ancienne, notée c2a, date du Turonien inférieur, composée de calcaire crayeux blanchâtre en plaquettes ou noduleux. La formation la plus récente, notée CFvs, fait partie des formations superficielles de type colluvions carbonatées de vallons secs : sable limoneux à débris calcaires et argile sableuse à débris. Le descriptif de ces couches est détaillé dans les feuilles « no 733 - Montmoreau » et « no 734 - Nontron » de la carte géologique au 1/50 000 de la France métropolitaine[5] - [6] et leurs notices associées[7] - [8].

| Ère | Période | Époque | Formations géologiques | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cénozoïque (0 - 66.0) |

Quaternaire (0 - 2.58) |

Holocène |

| |||||||||||||||||||||

| Pléistocène | ||||||||||||||||||||||||

| Néogène (2.58 - 23.03) |

non présent | |||||||||||||||||||||||

| Paléogène (23.03 - 66.0) |

non présent | |||||||||||||||||||||||

| Mésozoïque (66.0 - 252.17) |

Crétacé (66.0 - ≃145.0) |

Supérieur |

| |||||||||||||||||||||

| inférieur | non présent. | |||||||||||||||||||||||

| Jurassique (≃145.0 - 201.3) |

non présent | |||||||||||||||||||||||

| Trias (201.3 - 252.17) |

non présent | |||||||||||||||||||||||

| Paléozoïque (252.17 - 541.0) |

non présent | |||||||||||||||||||||||

Relief et paysages

Le département de la Dordogne se présente comme un vaste plateau incliné du nord-est (491 m, à la forêt de Vieillecour dans le Nontronnais, à Saint-Pierre-de-Frugie) au sud-ouest (2 m à Lamothe-Montravel). Le point le plus bas est à 85 m[9], à l'extrémité occidentale, au gué de Pompeigne, là où la Nizonne quitte la commune et sert de limite entre Blanzaguet-Saint-Cybard et Champagne-et-Fontaine. Le point culminant est à une altitude de 183 m[9], à son extrémité sud près de la route de Ribérac. Le bourg, construit au bord de la Nizonne, est à 92 m d'altitude[10].

La commune est intégrée au parc naturel régional Périgord-Limousin et fait partie du Périgord vert.

Dans le cadre de la Convention européenne du paysage entrée en vigueur en France le , renforcée par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, un atlas des paysages de la Dordogne a été élaboré sous maîtrise d’ouvrage de l’État et publié en [11]. Les paysages du département s'organisent en huit unités paysagères[Note 1] - [12]. La commune fait partie du Périgord central, un paysage vallonné, aux horizons limités par de nombreux bois, plus ou moins denses, parsemés de prairies et de petits champs[13].

La superficie cadastrale de la commune publiée par l'Insee, qui sert de référence dans toutes les statistiques, est de 17,31 km2[9] - [14] - [Note 2]. La superficie géographique, issue de la BD Topo, composante du Référentiel à grande échelle produit par l'IGN, est quant à elle de 17,18 km2[6].

Réseau hydrographique

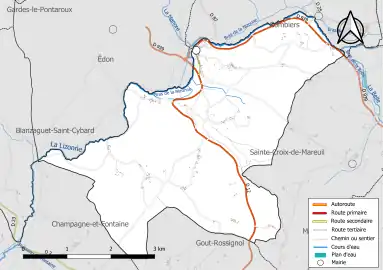

La commune est située dans le bassin de la Dordogne au sein du Bassin Adour-Garonne[17]. Elle est drainée par la Nizonne et par divers petits cours d'eau[Note 3], qui constituent un réseau hydrographique de 14,5 km de longueur totale[18] - [Carte 1].

La Lizonne, appelée Nizonne dans sa partie amont, d'une longueur totale de 60,49 km, prend sa source dans la commune de Sceau-Saint-Angel et se jette ans la Dronne en rive droite, en limite d'Allemans et de Saint-Séverin, face à la commune de Bourg-du-Bost[19] - [20]. Servant également de limite départementale, la Nizonne borde la commune du nord-est à l'ouest sur onze kilomètres, face à Combiers, Édon — où est situé le château de la Rochebeaucourt — et Blanzaguet-Saint-Cybard.

Au pont de la RD 939, la Nizonne marque la limite entre Édon (Charente) à droite, et La Rochebeaucourt-et-Argentine (Dordogne).

Au pont de la RD 939, la Nizonne marque la limite entre Édon (Charente) à droite, et La Rochebeaucourt-et-Argentine (Dordogne). Réseaux hydrographique et routier de la Rochebeaucourt-et-Argentine.

Réseaux hydrographique et routier de la Rochebeaucourt-et-Argentine.

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Isle - Dronne ». Ce document de planification, dont le territoire regroupe les bassins versants de l'Isle et de la Dronne, d'une superficie de 7 500 km2, a été approuvé le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est l'établissement public territorial de bassin de la Dordogne (EPIDOR)[21]. Il définit sur son territoire les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, en respect des objectifs de qualité définis dans le troisième SDAGE du Bassin Adour-Garonne qui couvre la période 2022-2027, approuvé le [22].

La qualité des eaux de baignade et des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[23]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[24].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 4]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[27] complétée par des études régionales[28] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Ronsenac », sur la commune de Ronsenac, mise en service en 1990[29] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[30] - [Note 7], où la température moyenne annuelle est de 12,4 °C et la hauteur de précipitations de 878,6 mm pour la période 1981-2010[31]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Cognac », sur la commune de Châteaubernard, dans le département de la Charente, mise en service en 1945 et à 58 km[32], la température moyenne annuelle évolue de 12,9 °C pour la période 1971-2000[33], à 13,3 °C pour 1981-2010[34], puis à 13,8 °C pour 1991-2020[35].

ZNIEFF

La vallée de la Nizonne est protégée dans sa traversée de la commune au titre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Vallée de la Nizonne »[36] - [37].

Sa faune est constituée d'environ 250 espèces dont trente sont considérées comme déterminantes :

- vingt mammifères, dont la Loutre d'Europe (Lutra lutra), le Vison d'Europe (Mustela lutreola) et dix-huit espèces de chauves-souris : la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), le Grand murin (Myotis myotis), le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), le Murin à moustaches (Myotis mystacinus), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin de Natterer (Myotis nattereri), la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), l'Oreillard gris (Plecotus austriacus), l'Oreillard roux (Plecotus auritus), le Petit murin (Myotis blythii), le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ;

- sept insectes dont quatre papillons : l'Azuré de la croisette (Phengaris rebeli), l'Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius), le Cuivré des marais (Lycaena dispar), le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus), et trois libellules : l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) et le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) ;

- deux amphibiens, la Rainette verte (Hyla arborea) et le Triton marbré (Triturus marmoratus) ;

- un reptile : la Cistude d'Europe (Emys orbicularis).

Sa flore est également riche de plus de deux cents espèces de plantes, dont neuf sont considérées comme déterminantes : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe), l'Hélianthème blanc (Helianthemum canum), l'Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), l'Orpin de Nice (Sedum sediforme), le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), la Sabline des chaumes (Arenaria controversa), le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) et l'Utriculaire citrine (Utricularia australis).

Riveraine de la Nizonne/Lizonne et pouvant atteindre jusqu'à 300 mètres de large au sud du bourg, une mince bande s'étendant sur moins d'un kilomètre carré fait partie d'une ZNIEFF de type I « Marais alcalins de la vallée de la Nizonne »[38] - [39] dans laquelle ont été recensées douze espèces déterminantes d'animaux : l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), l'Azuré de la croisette (Phengaris rebeli), l'Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius), la Cistude (Emys orbicularis), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), le Cuivré des marais (Lycaena dispar), le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus), le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), la Loutre d'Europe (Lutra lutra), la Rainette verte (Hyla arborea), le Triton marbré (Triturus marmoratus) et le Vison d'Europe (Mustela lutreola), ainsi que cinq espèces déterminantes de plantes : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe), le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), la Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria sagittifolia) et l'Utriculaire citrine (Utricularia australis). Par ailleurs, 160 autres espèces animales et 156 autres espèces végétales y ont été répertoriées.

Natura 2000

Dans leur traversée de la commune, la Nizonne et sa vallée[40] font partie d'une zone du réseau Natura 2000 également appelée « Vallée de la Nizonne » avec vingt espèces animales inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE de l'Union européenne[41] :

- sept insectes : l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), l'Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), le Cuivré des marais (Lycaena dispar), le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus) et le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) ;

- dix mammifères : la Loutre d'Europe (Lutra lutra), le Vison d'Europe (Mustela lutreola), et huit chauves-souris : la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), le Grand murin (Myotis myotis), le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), le Petit murin (Myotis blythii) et le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ;

- deux poissons : le Chabot fluviatile (Cottus perifretum) et la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ;

- un reptile : la Cistude (Emys orbicularis).

Urbanisme

Typologie

La Rochebeaucourt-et-Argentine est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [42] - [43] - [44]. La commune est en outre hors attraction des villes[45] - [46].

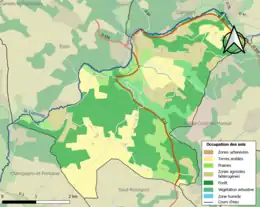

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (50,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (51 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (41,8 %), terres arables (25,8 %), zones agricoles hétérogènes (14,7 %), prairies (10,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (7 %), mines, décharges et chantiers (0,5 %)[47].

L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 3].

Hameaux et lieux-dits

La commune comporte plusueurs hameaux : Baix, Beauchaud, Beauvais, Bonneuil, Bourdeillas, les Brousses, le Chatenet, le Coderc, le Cros, les Fieux, Manoulie, les Martres, Nadaillac, Séguignas, Trambouille.

Prévention des risques

Le territoire de la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible)[48]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[49].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Lizonne et la Belle. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983 et 1999[50] - [48].

La Rochebeaucourt-et-Argentine est exposée au risque de feu de forêt. L’arrêté préfectoral du fixe les conditions de pratique des incinérations et de brûlage dans un objectif de réduire le risque de départs d’incendie. À ce titre, des périodes sont déterminées : interdiction totale du 15 février au 15 mai et du 15 juin au 15 octobre, utilisation réglementée du 16 mai au 14 juin et du 16 octobre au 14 février[51]. En septembre 2020, un plan inter-départemental de protection des forêts contre les incendies (PidPFCI) a été adopté pour la période 2019-2029[52] - [53].

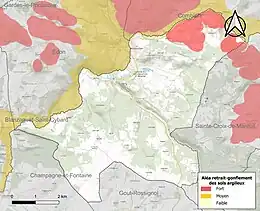

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[54]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[55]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[56]. 8,3 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (58,6 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national métropolitain)[Carte 4]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 9] - [57].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2005 et par des mouvements de terrain en 1999[48].

Toponymie

La Rochebeaucourt était appelé, rupes bovis curtis (pouillé du XIIIe siècle), « la roche (château) où on émascule (écourte) les taureaux »[58] - [59].

En occitan, la commune porte le nom de La Ròcha Beucort e Argentina[60].

Histoire

Moyen Âge

La Rochebeaucourt était un fief de la baronnie de Villebois.

En 1214, après la bataille de Bouvines, le roi Philippe Auguste dépossède pour félonie un sieur de Villebois au profit de Hugues de Mareuil (en Périgord), dont la famille détiendra la terre de Villebois pour des siècles. La famille qui habitait Villebois s'installe à La Rochebeaucourt et perpétue le nom de famille de Villebois.

Au XIe siècle, Ytier de Villebois donne le terrain pour construire l'église de la Rochebeaucourt[61]. Un hommage féodal à un autre Ytier du est cité par l'archiviste départemental J.Burias.

En 1243 les frères Hélie et Pierre Arnaud, de la paroisse de Rougnac, font hommage lige à Ytier de Villebois, seigneur de La Rochebeaucourt.

En 1304 Ytier Gérard, clerc d'Édon, reconnaît tenir fief de ce seigneur des biens au bourg et paroisse de Combiers.

De nombreux autres hommages avec aveu et dénombrement datés de 1271 à 1365, rendus par ou à un Villebois, figurent dans le fonds Galard de Béarn[62].

En 1345, Ytier de Villebois refuse d'ouvrir le château aux Anglais. En 1349, le château, occupé par les Anglais, est livré à Aimeri de La Rochefoucauld[63]. Les bandes anglaises assiègent le château en 1360, mais en 1372 Ytier de Villebois profite de la révolte d'Angoulême pour délivrer la place et en chasser la garnison anglaise.

En 1450, en la paroisse d'Édon, châtellenie de Villebois, Arnauthon de Séchal vient faire foy et hommage au seigneur de la Rochebeaucourt.

Une longue lignée de seigneurs

Au XVe siècle, le seigneur ayant pris le parti des Anglais, sur ordre du roi et du comte d'Angoulême, la forteresse fut « démolie et rasée ».

La dynastie s'éteint vers 1391 avec Guy, dernier Villebois possesseur de La Rochebeaucourt, qui sans héritier direct, fait de sa sœur Marguerite et de son époux Ytier Bernard, seigneur de Lavaure, ses héritiers universels, d'où réunion définitive des terres de La Rochebeaucourt et de Lavaure.

Le couple n'a qu'une fille, Jeanne († 1429), épouse d'Hélie Gombaut, seigneur de Dizout († 1434) ; sans enfants, celle-ci lègue la nue-propriété de ses biens à sa cousine germaine Marguerite Puyvivier, épouse de Jean de La Roche, seigneur de Soubran, et leur usufruit à son mari, qui deux ans après transporte, sous l'influence de son régisseur, La Rochebeaucourt à son puissant voisin Geoffroy de Mareuil, « sénéchal du Roi en Saintonge, qui entretenait gens de guerre et garnisons dans ses châteaux de Mareuil et de Villebois ». Trois Mareuil s'y succéderont.

Jean Ier de La Roche, au service du roi, fut tué lors de la reconquête de la Guyenne, ainsi que son fils Hélie ; c'est son petit-fils Jean II, seigneur de Soubran, qui revendiqua les terres qui auraient dû échoir aux siens, et attaqua en justice leur possesseur, Guy de Mareuil.

Après une longue procédure judiciaire entamée devant la sénéchaussée de Saintes en 1458, continuée devant les Parlements de Bordeaux (1464) et de Paris, une transaction est signée en 1475 au château de Villebois, lui accordant les deux tiers de la seigneurie initiale de La Rochebeaucourt - et les trois quarts de la forêt de Rougnac - l'autre tiers restant aux Mareuil.

Le conflit rebondira avec une contestation sur la délimitation des forêts de La Mothe et de Combiers, d'où en 1503 enquête et déposition de 21 témoins du bornage de 1475 (confirmé en 1527), suivi d'un arrêt du Parlement de Paris de 1551 confirmant les limites des deux seigneuries.

En 1548, à la suite des émeutes liées à l'extension de la gabelle à l'Angoumois, les Pitauds révoltés pillent et incendient des bâtiments du château de François de La Roche, gouverneur de la province, « attachant ses serviteurs à des planches et leur brisant les membres à coups de bâton ».

Ce seigneur fit raser les tours et châteaux de Baffoux, Lavaure et Hautefaye pour ne garder qu'un des deux châteaux qu'il fit embellir et meubler plus richement ; l'antique tour carrée, au midi du château moderne disparaît alors pour être remplacée par la terrasse encore visible.

En , à la suite de dévastations de ses forêts et bois, principale richesse du domaine, François de La Roche les fait placer sous la protection de l'administration royale, dont le sergent se transporte à la halle de la Rochebeaucourt, à Villebois, etc., pour proclamer à haute voix et cri public cette sauvegarde, marquée par l'apposition de « bâtons et panonceaux royaux ».

Jean II de La Roche († 1485) s'opposa au chapitre des chanoines de La Roche, qui profitant d'une époque troublée, avaient usurpé des rentes et un moulin de la châtellenie et « avaient assemblé six ou sept paillardes dans une de leurs chambres, y tenaient un bourdelle ».

Jean III de La Roche (1485-1545), son fils aîné, fut proche des Valois, dont il obtint titres, honneurs et charges : lieutenant général et gouverneur de l'Angoumois (1515), conseiller et chambellan ordinaire du Roi, Grand Sénéchal de Saintonge et d'Angoumois (1517), ministre plénipotentiaire près la Cour d'Espagne (1517-1519), capitaine des ville et château d'Angoulême (1524) où en 1529 il fit bâtir une tour fortifiée dans les remparts ; il fut chargé de restaurer le château royal de Saint Germain en Laye (1526).

Un contrat du indique que le seigneur fait déplacer et rebâtir trois moulins « sur la chaussée du petit étang, entre les deux châteaux » - qu'il fera réparer.

Par acquisitions successives, il constitue le « Grand Parc », formé d'une centaine d'hectares, qui s'ajoute au « Petit Parc », et fait ensuite démolir et raser les villages cités dans les actes, sauf « la Grande Métairie ». Dès avant 1526 il fait commencer un long mur de clôture de sa propriété.

En , il échange avec Louise de Savoie, mère du Roi, des domaines et rentes sur la paroisse de Fléac contre le droit de péage sur le pont de la Nizonne séparant la ville et le château.

En 1586 les juges de l'élection d'Angoulême se prononcent sur les prétentions de Gabrielle de Mareuil de « contraindre les manants et tenanciers des quatre paroisses à faire le guet et la garde à son château, seule place forte du pays... »

Au XVIIe siècle, Gédéon Tallemant des Réaux consacra une de ses Historiettes aux Brassac de Galard de Béarn.

Les archives

Tous les titres de propriété, inventoriés au XVIIe siècle. à chaque changement de seigneur, étaient conservés dans la chambre du Trésor contenant le chartier du château.

En , on brûle dans le bourg devant l'arbre de la liberté des titres de rentes seigneuriales ; en mars le domaine entier avait été mis sous séquestre par le district d'Angoulême, et ses revenus fonciers versés à la Nation.

Les sépultures familiales

Jean II de La Roche († 1485) avait fait construire pour lui et ses descendants un caveau sous le maître-autel de l'église collégiale de la Roche.

Dans une lettre de , le régisseur Dussoulier, qui en fut chargé, décrit la cérémonie du transfert des restes des Béarn dans la chapelle funéraire construite dans le nouveau cimetière de La Rochebeaucourt sur un terrain cédé par le comte à la municipalité, en présence du clergé des quatre paroisses, du personnel et des familles des exploitants de la terre.

Gaston de Béarn, "un naufrageur exemplaire"

En , une fête fut organisée à La Rochebeaucourt en l'honneur du lieutenant Laure Henri Gaston de Béarn (1840-1893), « un des officiers les plus distingués de notre armée du Mexique »[64].

Après avoir défendu en 1867 les États pontificaux, il quittera l'armée en tant que capitaine en 1869 pour gérer en sa qualité d'aîné le patrimoine foncier familial, agrandi par de nombreuses achats de terres - 116 actes recensés entre 1829 et 1870 - et qui comptait encore 1 801 hectares en 1880.

Or, en moins de 20 ans le nouveau « prince de Viana » - nom d'une terre espagnole mais titre non reconnu en France - improvisé capitaine d'industrie, introduit dans le monde des affaires par le baron Digeon et le banquier Delamarre, secondé pendant sept ans par le comte Henry de Croy-Chanel, son frère et d'autres affairistes, dilapida la fortune ancestrale, ponctuellement accrue par des riches mariages, et ruina quasiment son épouse, en s'aventurant dans maintes entreprises industrielles et bancaires souvent chimériques : la Compagnie de la Nouvelle-Calédonie (1872-1877), des Chemins de Fer Méridionaux (1878-1881), le Canal Européen (1880-1881), La Compagnie Générale de Métallurgie (1882), etc.

Le syndicat de la première société, mise en faillite en , lui demanda d'intervenir auprès de son beau-frère le duc de Broglie, alors président du Conseil, afin de l'empêcher en agissant sur les ministères de la Marine et des Finances.

En 1868-1869 Gaston de Béarn avait investi dans la construction de trois grands immeubles de rapport parisiens, boulevard Haussmann et rue du Faubourg Saint-Honoré.

Cécile de Talleyrand-Périgord (1854-1890), son épouse depuis , malgré une séparation de biens prononcée à sa demande fin 1885, dut vendre à l'amiable et par lots de 1884 à 1889 ses grands domaines nivernais ainsi que l'hôtel particulier du 39, rue Saint-Dominique à Paris.

Surendetté - entre autres auprès de 26 notaires - le couple, après avoir démeublé et quitté le château en 1877 pour s'installer dans une villa à Pau, tenta ensuite de vendre ce patrimoine familial, finalement cédé au comte d'Oksa en 1891.

Les châteaux

Une transaction datée du intervenue avec les héritiers d'un maçon qui construisait le mur de clôture du « Grand Parc », indique que celui-ci est inachevé ; après plusieurs des achats en 1528 et l'échange du Repaire de Goulmard et ses dépendances en 1573, il sera continué pour faire quatre kilomètres de long.

L'ancienne route d'Angoulême à Périgueux le sépara du Petit Parc, « du côté du vieux château démoli ».

La demeure seigneuriale fut modifiée au fil des générations qui s'y succédèrent.

Le donjon fut rasé par François de La Roche, replié sur ses terres après ses échecs de gouverneur de l'Angoumois et sa disgrâce ; à son emplacement, dans le « Petit Parc » (à l'ouest) une très grande terrasse surélevée protégea les jardins.

En 1691, un inventaire après décès donne ces chiffres : « 2 658 livres 19 (sols) pour le mobilier du château - dont beaucoup de tapisseries - 699 livres pour l'argenterie, 3 077 livres pour les bestiaux et outils aratoires des métairies »[65].

À l'extrême fin du XVIIe siècle, bâtiments et jardins seront embellis et aménagés par Marthe Madeleine Foullé de Prunevaux († 1747) épouse en 1691 de François-Alexandre, comte de Brassac († 1713), qui se retire au château en 1694 ; depuis l'incendie du château en 1941, la façade de l'orangerie est le seul témoin visible de cette campagne de travaux.

En , la comtesse de Brassac écrit : « je voudrais retrouver pour longtemps ma chère Roche et y respirer un air doux et tranquille »[66]... puis, devenant en dame d'honneur de la duchesse de Vendôme et devant aller vivre à la Cour : « je ne pensais guère à quitter mes carreaux et mes simple gazons... M. de Brassac et moi sommes plus que jamais en dettes des embellissements que nous avons fait ici »[67].

Louis XIV aurait offert en cadeau de mariage à leur fils Guillaume-Alexandre (1693-1768), qui épousa en à Paris Luce Françoise Cotentin de Tourville († 1756), fille du célèbre maréchal, la fontaine de marbre qui orna l'orangerie[68].

Du fait de l'achat de nouveaux meubles pour le château, la prisée du mobilier de s'élève à 34 525 livres; la même année, l'inventaire après décès du comte de Brassac mentionne "une grande salle neuve à côté d'une escalier neuf"[69].

Guillaume-Alexandre fut Premier Gentilhomme de la Chambre, puis chambellan de Stanislas Leczinski, roi de Pologne et beau-père de Louis XV. En 1766 il est « admis à monter dans les carrosses du Roi », et en 1771 nommé "inspecteur des Chasses et Plaisirs" à la capitainerie de Saint-Germain.

René, dit le Chevalier de Brassac (1698-1771 ou 1772) géra La Rochebeaucourt d' à sa mort ; ce militaire qui commanda les côtes de Normandie, auteur de musique, composa un ballet, une tragédie qu'il mit en musique, et des cantates, et fut cité par Voltaire dans Le Temple du goût.

Anne-Hilarion de Béarn (1715-1788), époux en 1739 d'Olympe Caumont de La Force, fille du dernier duc du nom, fut premier gentilhomme et écuyer de Madame Victoire, une des filles de Louis XV, et Adélaïde Luce Madeleine de Béarn, la gouvernante des enfants du comte d'Artois, frère de Louis XVI et futur Charles X.

En 1790 le plafond de l'orangerie est dit "cassé et tombé en plusieurs parties"[70].

En mai-, alors que le mobilier du château est vendu à la requête de Me Cousin au nom d'un mineur, le manoir est ainsi décrit par le régisseur Boulland : « un des plus conséquents par sa forme et son étendue...flanqué de deux tours dont une garnie de créneaux, en entier couvert d'ardoises (...) 12 pièces grandes et petites, à chaque étage, dont 9 à feux et les deux tours appelées donjons ont une chambre haute avec une jolie chapelle au premier et un des plus beaux escaliers qu'on puisse voir (...) en dernier lieu a été construit un corps de bâtiment de six pièces basses à cheminées » (l'orangerie ?).

Le , sous la conduite de la municipalité en écharpe, les habitants d'Édon, manœuvrés par Thibaut Seguin, dit "l'Américain", révolutionnaire chassé de Saint-Domingue, installé dans la commune, viennent détruire et arracher les parterres de l'orangerie et des terrasses.

Jusqu'en 1795 violations de la propriété et pillage des bois et forêts se succèdent. En le comte de Brassac perçoit 2 000 livres en numéraire pour la vente de « 71 gros orangers et citronniers ».

Fin 1797 l'intendant évoque les réparations urgentes des bâtiments « qui sont tous dans un triste état », travaux qui seront entrepris en 1799 et 1800[71].

La "vie de château" reprend au XIXe siècle

Après 1824, les Béarn s'installent définitivement à La Rochebeaucourt et animent de nouveau le château et la ferme du Parc ; la seigneurie acquiert alors le statut de grande propriété domaniale, où le châtelain se comporte en exploitant terrien.

Entre 1853 et 1859, Louis Hector (1802-1871), diplomate et sénateur d'Empire, fit bâtir « à l'emplacement des vieilles ruines » pour la somme de 637 572 francs un grand château de style néorenaissance par l'architecte parisien Pierre-Charles Dusillion "spécialiste de l'architecture historiciste" selon Vouhé, qui en 1845 ajouta une tour de même style au château d'Azay-le-Rideau, modifia vers 1850 les intérieurs du château de Commarin (Côte-d'Or), et remania dans le style gothique celui de Torcy (Pas-de-Calais), et l'entrepreneur angoumoisin Nicolas - à qui il fit ensuite un procès pour malfaçon - avant d'en faire édifier un autre du même goût de 1863 à 1867 à Clères (Seine-Inférieure), propriété de sa seconde épouse, Marguerite de Choiseul-Praslin (1820-1891).

Le style de la construction est d'un bon style Renaissance, comme le montre la photographie du décor mural en pierre sculptée du "passage aux voitures" percé sous la terrasse du château, publiée par Vouhé.

En un certain Rousseau de Bordeaux, donne les plans d'un parc paysager qui ne paraissent pas avoir été réalisés.

En 1862 le régisseur Julien est effrayé devant l'ampleur des dépenses faites au château pour réparer les malfaçons, les murs (...), travaux d'agrément aux jardins, plantations de toutes sortes ; en mai, 50 personnes sont employées à la journée. « (...) Votre splendide château, votre parc et les alentours de 2 500 hectares m'ont stupéfié. C'est une province, c'est un royaume. Comme artiste, viticulteur et colonisateur, j'y passerais volontiers ma vie, j'y installerais 500 familles... en en tirant 250 000 livres de rentes nettes... On pourrait y vivre et y mourir sans éprouver le besoin d'en sortir. »[72].

En 1867 on procède encore à des travaux de consolidation et de réfection du château.

Subsiste de cette époque dans l'Allée Verte du parc plantée en 1826 de platanes alternant avec des peupliers d'Italie, l'arche dite de la Vertu, dont Vouhé publie (op.cit.) une photographie d'ensemble. Cet petit arc de triomphe fut édifié en 1840 par Alexandre Léon Luce de Béarn (1771-1844), chambellan de l'Impératrice (1809), puis comte d'Empire ; en 1807, il présida le collège électoral de l'arrondissement d'Angoulême et en 1818 il fut maire de Boves (Somme), où sa belle-famille épouse possède des biens.

Ce monument fut dédié à la Vertu en souvenir de son épouse depuis 1797, Marie Elisabeth Pauline du Bouchet de Sourches de Tourzel, fille de celle qui fut succéda en à la duchesse de Polignac comme gouvernante des Enfants de France, jusqu'aux prisons du Temple () et de La Force ; les deux femmes furent ensuite tour à tour incarcérées ou cachées, sans jamais quitter le pays.

Madame de Tourzel mère accompagna, sous le nom de baronne de Korff, la famille royale dans sa tentative de fuite jusqu'à Varennes[73]; Pauline de Béarn devint dame d'honneur de la duchesse d'Angoulême.

En 1861 furent édités ses Souvenirs de 40 ans 1789-1830, qui furent réédités en 1868 par son fils Hector.

Un ensemble de clichés photographiques sur plaques de verre de Léo Justin Laffargue[74] montrent le château à cette époque.

Les importantes archives de cette famille, s'étendant sur six siècles - et 21 mètres linéaires - furent acquises en 1952 par les archives départementales de la Charente; elles comprennent entre autres documents deux "élévations générales géométrales du XVIIIème siècle"[75].

Seconde Guerre mondiale

La ligne de démarcation passait à La Rochebeaucourt, et on peut encore voir les restes d'une barrière de douane juste au-dessus du cimetière de part et d'autre de la voie féodale.

À la suite de l'incendie de par l'occupant allemand, ne restent que les terrasses au niveau du château et des soubassements très importants[76].

Propriété privée, il est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1990[77].

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

De 1790 à 1801, la commune de Larochebeaucourt (orthographe de l'époque) est le chef-lieu du canton de Larochebeaucourt qui dépend du district de Nontron jusqu'en 1795, date de suppression des districts. Lorsque ce canton est supprimé par la loi du 8 pluviôse an IX () portant sur la « réduction du nombre de justices de paix », la commune est rattachée au canton de Mareuil dépendant de l'arrondissement de Nontron[9].

Dans le cadre de la réforme de 2014 définie par le décret du , ce canton disparaît aux élections départementales de mars 2015[78]. La commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine est alors rattachée au canton de Brantôme, renommé canton de Brantôme en Périgord en 2020.

Intercommunalité

Fin 1995, La Rochebeaucourt-et-Argentine intègre dès sa création la communauté de communes du Pays de Mareuil-en-Périgord. Celle-ci est dissoute au et remplacée au par la communauté de communes Dronne et Belle.

Administration municipale

La population de la commune étant comprise entre 100 et 499 habitants au recensement de 2017, onze conseillers municipaux ont été élus en 2020[79] - [80].

Liste des maires

Équipements et services publics

Justice

Dans le domaine judiciaire, La Rochebeaucourt-et-Argentine relève[83] :

- du tribunal judiciaire, du tribunal pour enfants, du conseil de prud'hommes et du tribunal de commerce de Périgueux ;

- du pôle Nationalité du tribunal judiciaire de Périgueux (compétent uniquement dans le domaine de la nationalité) ;

- de la cour d'appel, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Population et société

Démographie

Les habitants de La Rochebeaucourt-et-Argentine se nomment les Beaucourtois[84].

Jusqu'en 1827, les communes d'Argentine et de La Rochebeaucourt étaient indépendantes.

Démographie d'Argentine

Démographie de La Rochebeaucourt, puis de La Rochebeaucourt-et-Argentine

En 1827, Argentine fusionne avec La Rochebeaucourt qui devient La Rochebeaucourt-et-Argentine.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[86]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[87].

En 2020, la commune comptait 332 habitants[Note 10], en augmentation de 4,4 % par rapport à 2014 (Dordogne : −0,85 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

- Les fêtes de Pâques sont célébrées à La Rochebeaucourt depuis la fin du XIXe siècle et donnent lieu à un corso fleuri (139e édition en 2023)[89].

Économie

Emploi

En 2015[90], parmi la population communale comprise entre 15 et 64 ans, les actifs représentent 136 personnes, soit 44,2 % de la population municipale. Le nombre de chômeurs (vingt-cinq) a augmenté par rapport à 2010 (seize) et le taux de chômage de cette population active s'établit à 18,3 %.

Établissements

Au , la commune compte quarante-trois établissements[91], dont vingt-quatre au niveau des commerces, transports ou services, dix dans l'agriculture, la sylviculture ou la pêche, six dans l'industrie, deux relatifs au secteur administratif, à l'enseignement, à la santé ou à l'action sociale, et un dans la construction[92].

Entreprises

Dans le secteur des services, parmi les entreprises dont le siège social est en Dordogne, la « SARL Leggett immobilier » (agence immobilière) implantée à La Rochebeaucourt-et-Argentine se classe en 7e position quant au chiffre d'affaires hors taxes en 2015-2016, avec 10 912 k€[93].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Saint-Théodore de La Rochebeaucourt, ancien prieuré, est une église collégiale de style gothique. Le terrain avait été donné par Ytiers de Villebois aux XIe siècle, une première église fut construite et donnée en 1121 aux moines de Cluny[94] - [95]. Elle est classée monument historique depuis 1923[96].

- L'église de La Rochebeaucourt

La façade avec rosace.

L'intérieur.

Le clocher.

- La chapelle Saint-Martin d'Argentine, ancienne église de la commune d'Argentine. Mi-romane, mi-gothique, elle est située sur le plateau d'Argentine, site protégé, c'est une petite église romane solitaire que longe un cimetière, ancienne voie de passage pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle contrôlé par les moines de Cluny. Elle est classée monument historique depuis 1974[97]. Elle possédait encore quelques traces de peintures polychromes sur enduits à la chaux au niveau de l'autel avant sa récente restauration. Sur le coté longeant le cimetière on aperçoit un cadran solaire dans les moellons.

- L'église d'Argentine

L'intérieur restauré.

Vue extérieure depuis le cimetière.

- Le plateau d'Argentine est un site protégé de par sa flore de pelouse calcaire, on peut y voir aussi d'anciennes carrières souterraines de pierre de taille parfois reconverties autrefois en champignonnières longeant l'ancienne voie ferrée, et un aéroclub. On peut aussi voir des traces de l'ancien chemin féodal (appelé improprement voie romaine de la Bretagne à l'Espagne), des sarcophages mérovingiens, les vestiges du château, du pigeonnier et du couvent ; tout un ensemble troglodytique dit cluzeaux : pigeonnier souterrain, souterrain-refuge (du VIIe au XIe siècle) aménagé en nécropole par la suite, grotte des Anglais ou grotte dite des silos, et au niveau inférieur une grotte aménagée en étable[98].

- Le reposoir situé sur la gauche en quittant l'aérodrome pour aller vers l'église est d'époque récente puisqu'érigé en 1973 par les Scouts d’Europe.

- Un dolmen a été également évoqué par A. de Ruffrey mais il s'agit plus vraisemblablement d'un montage d'époque récente, les blocs assemblés provenant des carrières du plateau.

- Le plateau d'Argentine

L'aérodrome vu du nord (le site est dorénavant clos).

L'aérodrome vu du sud.

Falaise des cluzeaux.

Cluzeau ouest.

- La grotte des Fadettes à l'ouest du lieu-dit Nadaillac remonte elle aussi au Haut Moyen Âge et elle est très intéressante aussi par les marques révélatrices de la civilisation de l'époque ; des légendes intéressantes sont attachées à ces sites, fadette voulant dire petite fée en occitan.

- La voie féodale, appelée à tort voie romaine de par sa rectitude, ancienne route d'Angoulême à Périgueux, montait depuis le bourg pour aller vers Mareuil directement, sans emprunter la vallée de la Lizonne, route récente construite au XIXe siècle pour éviter les côtes.

- Une rue encercle le bourg de La Rochebeaucourt, c'est la rue des Fossés, du nom d'une ancienne fortification gauloise ; une ancienne porte de cette ville est devenue maison du Chapitre, y abritant dix-sept chanoines. Le Pape Anastase IV, en 1154, est venu y séjourner une semaine pour régler un différend avec les moines de Cluny qui habitaient Argentine, ces deux monastères se querellaient car ils vivaient du passage des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle et les chanoines souffraient de la concurrence des moines de Cluny. Au bout d'une semaine les chanoines irascibles ont jeté le Pape dehors, il a été hébergé dans une communauté religieuse de Mareuil, actuellement magasin boucherie[98].

- Le château des Fieux surplombe la Lizonne d'une faible hauteur, à l'Ouest d'Argentine.

Personnalités liées à la commune

- Le comte René Marie Hector de Galard de Brassac de Béarn (1862-après 1920), lieutenant de cavalerie, fut de 1890 à 1920 l'éphémère époux de Martine-Marie-Pol de Béhague (1870-1939), fille d'un des plus grands bibliophiles du XIXe siècle, elle-même célèbre mécène et collectionneuse d'art ; le couple, séparé, fut sans postérité ; l'hôtel de Béhague (123, rue Saint-Dominique à Paris, ) qui a conservé une partie de son riche décor intérieur, dont la bibliothèque, est devenu à sa mort l'ambassade de Roumanie en France.

Héraldique

|

Blason | Écartelé au 1) d’or aux trois corneilles de sable becquées et membrées de gueules, au 2) et au 3) losangé d’argent et de gueules, au 4) d’or aux deux vaches de gueules accornées, colletées et clarinées d’azur, passant l’une sur l’autre. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Pour approfondir

Bibliographie

- Fonds Galard de Béarn (Angoulême, Archives de La Charente - série J, no 1007 à 1401)

- Papiers divers de la famille de Béarn-Chalais (Paris, Archives Nationales, 9 dossiers donnés par la veuve du comte Henri de Béarn en 1947 - cote 69 AP)

- Jean Burias, Géographie historique du comté d'Angoulême, mémoire de 1957 de la société des Archives Historiques de la Charente (Paris, Archives Nationales)

- Jean Jézéquel, Du château d'Angoumois à la faillite parisienne - Six siècles autour de La Rochebeaucourt - d'après le fonds Galard de Béarn (Le Croît-Vif, collection Documentaires, 1996, ill. de photographies du château avant 1941)

- Généalogie de la Maison de Villebois-Mareuil (Angers, 1901 - traduit en hollandais, corrigé et augmenté, 2003, pour l’histoire du fief)

- Serge Avrilleau, « Les cluseaux de la falaise d'Argentine », dans Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 1987, tome 114, p. 111-116 (lire en ligne)

- Henri Mazeau, La châtellenie de La Rochebeaucourt, Angoulême, 1995

Articles connexes

Liens externes

- La Rochebeaucourt-et-Argentine sur le site de la communauté de communes Dronne et Belle

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Une unité paysagère est un pan de territoire qui présente des caractéristiques paysagères propres.

- La superficie publiée par l’Insee est la superficie évaluée en 1975 par le service du cadastre de la Direction Générale des Impôts, corrigée des modifications communales intervenues depuis 1975. Elle comprend toutes les surfaces du domaine public et privé, cadastrées ou non cadastrées, à l'exception des lacs, étangs et glaciers de plus d'un kilomètre carré ainsi que des estuaires et ne correspond pas obligatoirement à la surface géographique[15] - [16]

- Contrairement à ce qu'indique le Sandre, la Belle n'arrose pas la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine car elle conflue avec un bras de la Nizonne sur la commune de Sainte-Croix-de-Mareuil, face à Combiers, une centaine de mètres en amont du territoire de La Rochebeaucourt-et-Argentine.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[25].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[26].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de la Rochebeaucourt-et-Argentine » sur Géoportail (consulté le 18 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le )

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Géologie de la Dordogne - Périgord », sur espritdepays.com (consulté le ).

- Visualisateur Infoterre, site du BRGM

- Carte du BRGM sous Géoportail

- [PDF] BRGM, « Notice de la feuille de Nontron », sur Infoterre, (consulté le ).

- « Carte géologique de La Rochebeaucourt-et-Argentine » sur Géoportail (consulté le 11 juillet 2022).

- « Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine », sur le Système d’information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Occitanie (consulté le )

- « Notice associée à la feuille no 733 - Montmoreau de la carte géologique harmonisée au 1/50 000 de la France métropolitaine », sur Infoterre, le site du BRGM (consulté le )

- « Notice associée à la feuille no 734 - Nontron de la carte géologique harmonisée au 1/50 000 de la France métropolitaine », sur Infoterre, le site du BRGM (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « 92 » sur Géoportail (consulté le 12 juillet 2022)..

- « Pourquoi un Atlas des paysages du Dordogne ? », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- « Unités paysagères de la Dordogne », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- « Portrait du Périgord central », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- Insee, « Comparateur de territoire - Commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine », sur le site de l'Insee (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Indicateurs en données ouvertes (superficie) », sur l'Observatoire des territoires (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Répertoire géographique des communes d'Île-de-France - définition de certains champs (dont la superficie) », sur data.iledefrance.fr (consulté le )

- « Cartographie du bassin Adour-Garonne. », sur adour-garonne.eaufrance.fr (consulté le )

- « Fiche communale de la Rochebeaucourt-et-Argentine », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en région Aquitaine (consulté le )

- « Confluence Lizonne-Dronne à l'ouest du Moulin du Pontet » sur Géoportail (consulté le 10 septembre 2022)..

- Sandre, « la Lizonne »

- « SAGE Isle - Dronne », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Caractéristiques du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Ronsenac - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre La Rochebeaucourt-et-Argentine et Ronsenac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Ronsenac - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre La Rochebeaucourt-et-Argentine et Châteaubernard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Cognac - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Cognac - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Cognac - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- [PDF] Vallée de la Nizonne, INPN, consulté le 19 octobre 2019.

- Carte de localisation de la ZNIEFF 7720008181, INPN, consulté le 19 octobre 2019. Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux limites communales, cliquer à droite sur « Fonds de cartes », déplacer le curseur « Fond Cartographique » complètement sur la droite et barrer le curseur « Orthophotos ».

- [PDF] 720020064 - Marais alcalins de la vallée de la Nizonne, GEREA, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- Carte de la ZNIEFF 720020064, INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- Carte du site FR7200663, INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- [PDF] FR7200663 - Vallée de la Nizonne, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Protection de la forêt contre les incendies », sur le site de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, (consulté le )

- « Plans Départementaux et Inter-Départementaux de Protection des Forêts Contre les Incendies », sur le site de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Auguste-François Lièvre, Les chemins gaulois et romains entre la Loire et la Gironde, Niort, L.Clouzot, , 127 p. (présentation en ligne, lire en ligne), p. 86.

- Dictionnaire des noms de lieux du Périgord, par C. Tanet et C. Hordé, (éd.Fanlac 1994), 428 pages, (ISBN 2-865771-7-25).

- Le nom occitan des communes du Périgord - La Ròcha Beucort e Argentina sur le site du Conseil général de la Dordogne, consulté le 20 septembre 2021.

- J.Jézéquel, op.cit. ainsi que pour tous les éléments ajoutés

- archives départementales de La Charente

- Robert Favreau, in Jean Combes (dir.), Histoire du Poitou et des Pays charentais : Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Clermont-Ferrand, éditions Gérard Tisserand, , 334 p. (ISBN 2-84494-084-6, lire en ligne), p. 196.

- Le Charentais du 18 novembre 1866

- Jézéquel, op.cit. p.79

- même réf. p.80

- même réf. p.82

- même réf. p.89

- G. Vouhé op. cit., p.104

- G. Vouhé, Au château de La Rochebeaucourt, "L'Actualité Poitou-Charentes", été 2013, p. 105

- lettre du 10 ventôse an V

- Lettre du docteur Jules Guyot, 28 mai 1864

- "Marie Antoinette - exposition au Grand Palais" (dossier de l'Art n°150, mars 2008) p.23

- Archives de la Dordogne

- G. Vouhé, op.cit. p. 104

- Jézéquel, op.cit. p.189

- « Château de la Rochebeaucourt », notice no PA00104558, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Légifrance, « Décret no 2014-218 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Dordogne », sur http://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le ).

- Article L2121-2 du code général des collectivités territoriales, sur Légifrance, consulté le 9 septembre 2020.

- Résultats des élections municipales et communautaires 2020 sur le site du ministère de l'Intérieur, consulté le 9 novembre 2020.

- « Voici vos 557 maires », édition spéciale de Sud Ouest du 3 avril 2008, p. 13.

- Union départementale des maires de la Dordogne, consultée le 25 août 2014.

- « Annuaire des juridictions d'une commune », sur le site du ministère de la Justice (consulté le ).

- Fiche commune La Rochebeaucourt-et-Argentine, Union des maires de la Dordogne, consultée le 22 novembre 2016.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Argentine », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Pauline Labadie, « La longue histoire du corso fleuri », Sud Ouest édition Dordogne, , p. 17.

- Dossier complet - Commune de la Rochebeaucourt-et-Argentine (24353) - Activités, emploi et chômage - tableaux EMP T2 et EMP T4 sur le site de l'Insee, consulté le 18 décembre 2018.

- « Établissement - Définition », sur Insee (consulté le ).

- Dossier complet - Commune de la Rochebeaucourt-et-Argentine (24353) - Établissements actifs par secteur d'activité - tableau CEN T1 sur le site de l'Insee, consulté le 18 décembre 2018.

- « Services », Sud Ouest éco & entreprises édition Dordogne, novembre 2017, p. 39.

- Société archéologique et historique de la Charente, Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente 1864, Goumard, Angoulême, , 439 p. (lire en ligne), p. 216.

- Histoire de l'ordre de Cluny par J.Henri Pignot, (publ. Soc. éduenne, 1868), p.33

- « Église de la Rochebeaucourt », notice no PA00082783, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église d'Argentine », notice no PA00082784, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Gold Périgord, « La Rochebeaucourt-et-Argentine », (consulté le ).