Histoire du pétrole

L'exploitation du pétrole remonte à une époque ancienne, mais son importance, commerciale et industrielle, croît à partir du XIXe siècle pour connaître au XXe siècle un essor économique et aussi une succession de crises.

Découvertes

Lors du processus de formation du pétrole, celui-ci quitte sa roche-mère et migre vers la surface. S'il ne rencontre pas de couche imperméable dans sa migration, il atteint la surface du sol, où il est lentement détruit par oxydation. Si une couche imperméable l'arrête, il s'accumule en dessous de celle-ci, constituant ainsi un gisement pétrolifère. À la suite de mouvements de terrain ultérieurs, des failles peuvent se produire, et permettent à de petites quantités de pétrole de fuir jusqu'à la surface. Ainsi, les affleurements de résidus pétroliers naturels en surface trahissent souvent la présence d'un gisement en sous-sol ; on en trouve dans de très nombreux pays, encore à l'heure actuelle, y compris en France[1]. Le gisement de La Brea Tar Pits (la brea = le brai en espagnol) à Los Angeles, toujours actif, a piégé une telle quantité d'animaux du Pléistocène[2] qu'un musée a été créé[3] sur cet emplacement.

Le gaz se comporte d'une façon similaire ; il s'enflamme généralement en atteignant la surface, donnant lieu à une flamme permanente. On en connaît également des exemples, parfois très anciens (Bakou, Yanartaş) ou au contraire très récents, comme à Darvaza[4]. Lorsque le gisement souterrain se trouve sous la mer, le pétrole parvenant au fond de la mer, un peu moins dense que l'eau, continuera son ascension jusqu'à la surface ; il forme là les irisations trahissant sa présence. L'amiral Voïnovitch le remarquera en mer Caspienne en 1781. Cette particularité est toujours employée à notre époque pour mettre en évidence l'existence de gisements offshore comme celui de Tupi. Le gaz au contraire forme des hydrates de gaz et reste sur le fond marin. Ainsi, pétrole et gaz naturel ont toujours été présents dans la nature ; les premières recherches pétrolières consistaient simplement à demander aux habitants s'ils connaissaient de telles sources à proximité.

Usages préindustriels

L’usage du pétrole remonte à l’Antiquité[5], mais l’approvisionnement était limité aux affleurements naturels de pétrole, et au pétrole trouvé en creusant des puits pour trouver de l’eau potable ou de la saumure. Les civilisations mésopotamiennes s’en servaient comme produit pharmaceutique, cosmétique, comme combustible pour les lampes à huile et dès 6000 av. J.-C. pour le calfatage des bateaux[6]. Les Égyptiens employaient de l’asphalte pour la momification. Diodore et Strabon écrivent que du bitume était utilisé dans la construction des jardins suspendus de Babylone[7] ; le cylindre de Cyrus l'atteste également. Hérodote signale une source de bitume à Ardericca[8], près de Suse[9] ; on en trouvait à Zacynthe (îles Ioniennes, Grèce), et à proximité de l'Issus, l'un des affluents de l'Euphrate. Dans de nombreuses langues d'Asie et du Moyen-Orient, on retrouve la racine naft ou neft (naphte), qui, donnée comme nom à un village, indique fréquemment la présence d'hydrocarbures à proximité.

En Asie, certaines sources indiquent que des puits étaient forés en Chine dès le IVe siècle avec des tiges en bambou[11] ; au VIIe siècle, le pétrole était connu comme l'« eau qui brûle » au Japon. Shen Kuo au XIe siècle utilise le premier le terme 石油 (Shíyóu, littéralement « huile de roche ») dans son encyclopédie Mengxi Bitan pour désigner le pétrole, dont il pensait qu'il y avait un afflux continuel venant des profondeurs de la terre, au contraire du charbon de bois dont l'abus entraînait la déforestation déjà à son époque.

Au IXe siècle, Al-Razi décrit la distillation du pétrole au moyen d'un alambic, produisant du pétrole lampant ; ce dernier a été utilisé par les Byzantins, puis les Vénitiens, et on peut supposer que le « feu grégeois », qui incendiait les navires ennemis, en contenait. Les Amérindiens utilisaient du pétrole pour calfater les embarcations et pour ses supposées vertus médicinales. Au début du XIXe siècle, il existait une utilisation ponctuelle du pétrole, surtout aux États-Unis. Il était vendu comme remède « miracle », ou servait dans des lampes et comme lubrifiant.

En Roumanie (Dacie), on trouve des allusions à l'exploitation du pétrole dès l'occupation romaine au Ier siècle[12] ; le latin picula (graisse, poix) aurait donné le roumain păcură et le français « poix ». En 1440, un document atteste la propriété d'une « fontaine de poix noire » dans le village de Lucăceşti, considéré comme le berceau de l'industrie pétrolière en Roumanie[13]. En Pologne, c'est la Galicie qui fournit les premières indications.

En France, les premiers puits (qui exploitaient surtout des sables bitumineux) ont été creusés autour du village alsacien de Pechelbronn (Bas-Rhin), dont le nom veut précisément dire « puits de bitume », pour y exploiter cette ressource connue depuis le quinzième siècle[14]. Ils ont été forés dans la période 1745-1785 par Louis Pierre Ancillon de la Sablonnière, avec dix puits qui atteignent 10 à 27 m de profondeur, puis 35 en 1801, et 72 m en 1869[15]. Citons également Kutzenhausen dans la même région[16]. L'exploitation, associée à une raffinerie, perdura jusqu'aux années 1970. On y créera la Société des huiles ANTAR[17] - [18], qui sera absorbée par ELF Aquitaine en 1970. Ne restent dans la région que quelques puits à balancier, près de la frontière entre l'Allemagne et la France, sur le ban communal de Scheibenhard.

1855-1901 : naissance d’une industrie

En 1855, George Bissell et Jonathan Eveleth apprennent que le pétrole qu'on trouve très facilement dans le Nord-Est des États-Unis, en Pennsylvanie, (et qui était utilisé jusque-là par les Indiens et les premiers colons pour l'éclairage) pouvait fournir du pétrole lampant par distillation. Plusieurs industriels américains de l'huile d'éclairage, comme le New Yorkais Charles Pratt, renoncent peu à peu à l'huile de baleine pour raffiner du pétrole.

Les deux hommes créent alors la société Pennsylvania Rock Oil Company et demandent à Benjamin Silliman Jr., un professeur de chimie de l'université Yale, de leur confirmer la faisabilité de cette distillation à l'échelle industrielle. En 1856, après avoir vu des photos de derrick forant le sol à la recherche de sel, Bissell imagine de forer pour extraire le pétrole plutôt que de passer par des mines comme il était d'usage à l'époque.

À la même époque, l'industrie pétrolière naît en Roumanie, avec la première raffinerie en 1857 à Ploieşti, qui alimente les 1 000 lampes de l'éclairage public de Bucarest. En juillet 1858, le professeur de géologie Georg Christian Konrad Hunäus (de) supervise le premier forage pétrolier en Allemagne sur la commune de Wietze qui exploite le premier puits de pétrole en juin 1859[19].

La Pennsylvania Rock Oil Company devient en 1858 la Seneca Oil (à la suite d'un désaccord entre associés) et engage alors un retraité des chemins de fer nommé Edwin Drake comme prospecteur (principalement parce qu'il bénéficie d'une gratuité de transports)[20]. Celui-ci, contrairement à une idée répandue (surtout aux États-Unis), n’est donc pas à l'origine du forage du premier puits de pétrole en 1859. Il était simplement l'employé de la première société à produire du pétrole depuis un puits spécifiquement foré dans ce but.

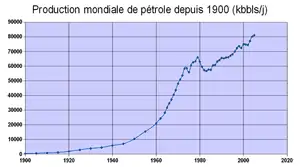

Drake fore donc son puits à Titusville en Pennsylvanie[20], dans une région connue pour les affleurements de pétrole, et produit les premiers barils américains. Les États-Unis en produisent 274 tonnes en 1859, époque de la ruée vers l'or noir en Pennsylvanie (en). L’année précédente, le seul producteur était la Roumanie avec 200 tonnes. Dès 1862, les États-Unis produisent 3 millions de barils (c'est-à-dire 400 000 tonnes), devançant tous les autres (en 2007, la production quotidienne mondiale était de 83 millions de barils par jour[21]).

Différentes régions du monde participent de la « ruée vers l’or noir » : Alberta, Californie, Transylvanie, Pologne et Azerbaïdjan. Le marché reste confiné aux applications traditionnelles, pétrole lampant en tête. En 1855, le chimiste américain Benjamin Silliman Jr. (1816-1885), reprenant des travaux antérieurs, sépare un certain nombre de produits par distillation du pétrole : goudrons, lubrifiants, naphta, solvants pour les peintures ainsi que l’essence qui, considérée à ce moment comme produit mineur, est utilisée comme détachant. Le marché du pétrole connaît des fluctuations de prix énormes, chaque nouveau gisement saturant le marché pour quelque temps. John Davison Rockefeller parvient à établir une situation de monopole sur le raffinage américain, qui sera mise en cause par la mise en application de la loi antitrust.

Dans le domaine du transport, la mise au point de l'oléoduc et du navire pétrolier (Branobel, années 1870) autorisent le rapprochement des sites de production et de consommation. Le premier oléoduc de capacité industrielle, entre Bakou et Batoumi (sur la mer Noire), transporte du kérosène[22].

1901-1945 : développement des techniques et des marchés

Dans les années 1910, on a déjà découvert des champs pétrolifères importants au Canada (Alberta), en Indonésie (Sumatra en 1885), en Perse (Masjed Soleiman, 1908), au Pérou (Zorritos, 1863), au Venezuela et au Mexique : le domaine pétrolier se considère très vite dans sa dimension mondiale et devient crucial lors des années de course aux champs pétroliers, aux États-Unis en Mésopotamie.

Développement des techniques

Foré en 1901, le premier puits du gisement de Spindletop au Texas inaugure une ère nouvelle : creusé dans un réservoir profond et non indiqué par des affleurements, il produit 80 kbbl/j.

Les progrès des techniques d'explorations pétrolières, notamment par des dispositifs d'analyse électrique des sous-sols, expérimentés dans le nord de l'Alsace par les frères Schlumberger à partir de 1927, révolutionnent le secteur[16]. Ces recherches conduiront à la technique de la diagraphie, qui permet de détecter les strates productrices pendant le forage. À la même époque, on met au point les techniques de carottage, qui identifient précisément les couches géologiques ; la gravimétrie contribue à l'identification des anticlinaux ; enfin la sismique, en apportant une description de plus en plus précise du sous-sol avant tout forage, se rend indispensable.

La prospection directe du pétrole offshore voit commercialement le jour en 2000 par l’emploi de méthodes électromagnétiques spécifiques en complément des méthodes sismiques[23] - [24].

Dans le but de s'adapter à la demande ci-dessous, le raffinage du pétrole progresse considérablement dans cette période. Le craquage catalytique en lit fluidisé est mis au point dans les années 1930 ; il permet essentiellement de transformer des coupes lourdes, mal valorisées, en carburants pour l'automobile.

Développement des marchés

En 1878 plusieurs inventeurs contribuent à la mise au point de l'ampoule électrique[25] ; cette invention amorce le déclin de la lampe à pétrole, qui était jusque-là le principal débouché du pétrole. En 1905 Henry Ford lance la production de masse dans l'automobile, qui ouvre le marché des carburants liquides, domaine dans lequel le pétrole sera inégalable au cours du XXe siècle. Le seul secteur de l'automobile, qui passera de zéro à 800 millions d'unités en un siècle, suffira à assurer le succès du pétrole. Cependant il ne concerne qu'une partie du baril, qui est toujours en 2009 la partie la mieux valorisée ; il s'agit donc de trouver des débouchés à tout le reste des coupes pétrolières. Les carburants constituent une coupe intermédiaire de la distillation du pétrole ; il reste à trouver une utilité aux produits légers, qui sont souvent gazeux, et aux produits lourds, souvent visqueux et difficiles à manipuler avec les méthodes de l'industrie naissante. Le naphta entre en compétition avec les carburants : transformé en oléfines dans un vapocraqueur, elles-mêmes transformées en polymères, qui permettent de fabriquer de nouveaux matériaux adaptés à l'extrusion et au moulage (objets en polyéthylène, polypropylène) ; on en fera également des films.

L'industrie pétrolière produira de la graisse pour la mécanique, de l'huile de graissage pour les moteurs ; les fractions les plus lourdes telles que le fioul lourd seront longtemps employées comme combustible, soit dans les moteurs Diesel marine (1910 pour la Marine britannique[26]), soit dans le chauffage individuel ou la production électrique ; les résidus (asphalte) sont employés pour le revêtement des routes.

La chimie s'emparera également des produits pétroliers, qui livrent des intermédiaires de synthèse à un prix inégalable, particulièrement le benzène ; d'autres gammes de produits naissent, souvent en employant les nouvelles connaissances en polymérisation, avec le polychlorure de vinyle dès le début du XXe siècle, ou le Nylon 6-6 en 1935. Les matières plastiques sont en quasi-totalité tirées du pétrole en 2009 ; c'est également le cas des fibres synthétiques, jusqu'à la fibre de carbone.

Les fractions légères sont employées comme combustible ; le méthane est en 2009 la principale source d'hydrogène dans le monde (96 % de la production). Les propane et butane trouvent un emploi comme combustible individuel, sous forme de bouteille de gaz. L'éthane fut longtemps utilisé comme simple gaz combustible en raffinerie, ou brûlé à la torche ; mais à partir du deuxième choc pétrolier, les économies d'énergie en raffinerie ont conduit à utiliser la totalité des coupes d'une façon ou d'une autre.

Développement commercial

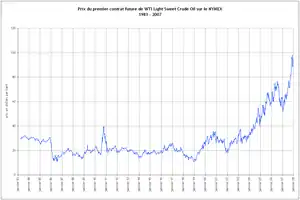

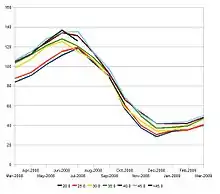

Le pétrole peut donc être commercialisé dans cette perspective, contribuant à faire de cette matière une commodité, au contenu relativement standard ; les variations de composition (pétrole aromatique ou naphténique) de densité (densité API), et d'impuretés à éliminer (soufre, mercaptans) sont identifiées et gérées commercialement, avec une prime aux pétroles dits « légers », car ils contiennent une plus grande proportion de coupes de type carburants/naphta, la section la mieux valorisée ; au contraire, les pétroles dits « acides », car contenant des dérivés soufrés, sont pénalisés, là encore sur la base d'une analyse du contenu. Le graphe ci-contre montre l'évolution parallèle du prix d'un baril de pétrole en USD, selon sa densité API, dans la période 2008-2009.

Des gisements de pétrole de grande taille, comme East Texas ou Kirkouk, sont si prolifiques que l’inquiétude principale est alors de savoir comment écouler la production. Le pétrole devient une source d’énergie majeure, au même titre que le charbon. Pendant les deux guerres mondiales, l’approvisionnement en pétrole des belligérants est un enjeu majeur, comme l'attestent les opérations Pike, Gertrude, Paukenschlag ou PLUTO, l'importance stratégique du gisement de Kirkouk pendant la guerre anglo-irakienne ou le sabotage des puits de pétrole roumains par Léon Wenger, ingénieur de la Petrofina pour priver les Allemands de cette ressource pendant la Seconde Guerre mondiale[27].

L’industrie pétrolière se développe ensuite dans un nombre accru de pays, mais reste largement dominée par la production américaine qui représente en 1939 60 % du chiffre mondial[28] et passe en 1945 à 65 % des 7 Mbbl/j, les États-Unis développant en plus de la leur[29] la production latino-américaine (Mexique malgré la nationalisation de son industrie pétrolière, Venezuela, Argentine)[30]. Néanmoins, s’agissant des réserves, une part croissante se situe au Moyen-Orient, où l'on commence à découvrir les gisements géants, tel Burgan en 1938[31].

À partir des années 1980, le pétrole et certains produits pétroliers feront l'objet d'instruments financiers (futures, options) cotés en bourse, contribuant à favoriser les échanges commerciaux sur cette matière.

1945-1973 : l’abondance

La forte croissance économique que connaissent les pays développés entre 1950 et le milieu de 1970 s'appuie sur l'accès à l'énergie bon marché. Sa consommation passe de 1,7 GTep en 1950 à 5,2 GTep en 1970, soit un triplement en 20 ans. Au cours de cette période, le pétrole détrône progressivement le charbon dans les pays où celui-ci se fait rare, pour l'alimentation des centrales électriques et de l’industrie. La population mondiale augmente de 60 % durant ces années, tandis que la production de pétrole est multipliée par sept.

À cette époque, le pétrole est encore « facile » : les nouveaux gisements se trouvent facilement, et un petit nombre de régions productrices suffit à la consommation mondiale. Les moyens de transport (pétroliers, oléoducs) suivent ce développement, entraînant une diminution des coûts, et l'augmentation des risques associés. Les prix étant clairement orientés à la baisse, les pays disposant des plus vastes réserves fondent en 1960, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), organisme chargé de coordonner les intérêts des pays membres et dont l’action, relativement limitée au début, gagnera en puissance.

En 1953, les États-Unis mettent en place des restrictions à l’importation de pétrole afin de stimuler la production nationale. La fermeture du canal de Suez de 1967 à 1975 entraîne l'augmentation de la capacité unitaire des transports maritimes, avec, dans les années 1970, des supertankers de 550 000 tonnes.

Des négociations importantes eurent lieu à Téhéran, puis à Tripoli en 1971, où les pays de l’OPEP obtinrent des compagnies une revalorisation substantielle de leurs revenus et des assurances de nouvelles augmentations. Le prix de l’Arabe léger (Arabian Light), brut de référence, n’était que de 3,02 USD courant le baril.

Avec une série de nationalisations des ressources pétrolières en 1971 (Algérie, Arabie saoudite), l’OPEP donne le coup d’envoi des revendications visant à s’assurer une forte participation dans les bénéfices liés au pétrole. Ces revendications ont été suivies d’effets par des accords de participation signés avec les pays du golfe persique. Par ailleurs, la production américaine atteint son pic en 1971[32].

1973-1985 : les crises pétrolières

La Californie a - dès le 1er choc pétrolier - lancé un programme ambitieux d'efficacité énergétique qui lui a permis de presque stabiliser sa consommation moyenne par personne. Sa population ayant augmenté, la consommation totale a néanmoins augmenté, mais proportionnellement beaucoup moins que dans les autres états[33].

En février 1971, à la surprise générale, l’Algérie annonça la nationalisation des hydrocarbures (Sonatrah). Elle fut suivie par l’Irak en 1972, puis par la Libye en 1973, qui nationalisa à son tour cinq compagnies anglo-américaines de pétrole. En octobre 1973 éclata la guerre du Kippour. Les pays arabes, déjà mécontents de la dévaluation du dollar américain qui servait à payer leur pétrole (la convertibilité en or du dollar ayant été supprimée), décrétèrent un embargo pétrolier. Le prix du pétrole bondit de 3 à 13 USD. Une crise encore plus grave eut lieu en 1979, provoquée par la Révolution iranienne. Le prix culmina à 40 dollars en 1981. La production mondiale passa de 66 Mbbl/j en 1979 à 56 en 1983, le niveau de 1979 ne fut retrouvé qu’en 1993 - et il ne le fut jamais si l’on divise par la population.

Dans ce contexte, les pays non-membres de l’OPEP se lancèrent dans un développement rapide de prospection et forage dans de nouvelles régions, comme la baie de Campeche, la mer du Nord, la Sibérie et l’Alaska. Les efforts en matière d’énergie nucléaire furent intensifiés, ainsi que les économies d’énergie. L’utilisation du charbon et du gaz naturel pour l’électricité fut accrue. La croissance de l’économie mondiale marqua un coup d’arrêt. Les répercussions politiques furent importantes. Les chocs pétroliers eurent des impacts variés dans la vie quotidienne : réduction de la cylindrée des voitures, heure d’été, etc.

1986-2001 : la surproduction

Une nouvelle période de prix relativement bas, qui a suivi le contre-choc pétrolier de 1986, est due à la conjonction de plusieurs phénomènes. D’une part, à la suite d'un accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, les pays du Golfe augmentent massivement leur production. Il s’agissait en partie d'un plan des États-Unis visant à « couler » l’économie soviétique, pour laquelle le pétrole représentait une source de devises importantes. Les pays du Golfe, contrairement à l’URSS, ont des coûts de production bas, et peuvent donc supporter une baisse du prix du baril. Ce plan fonctionna, et est une cause très importante, quoique méconnue, de l’effondrement soviétique. Cette chute se traduisit par la perte de plusieurs millions de barils par jour entre 1990 et 1995, mais fut compensée par une baisse de la demande des mêmes pays.

D’autre part, le pétrole des nouvelles régions explorées en réponse aux chocs pétroliers est exploité intensivement, les réserves mondiales s’épuisant à un rythme beaucoup plus rapide que celui des régions « traditionnelles ». La mer du Nord devint une région pétrolifère, mais avec son coût de production élevé et les prix bas du baril sur le marché mondial, elle ne généra pas les bénéfices escomptés. Mais surtout, la croissance économique restant faible dans la plupart des pays, la demande n’augmente pas beaucoup.

Les inquiétudes sur l’approvisionnement en pétrole s’estompent. Les efforts en matière d’efficacité énergétique et d’énergies nouvelles sont relâchés. La catastrophe de Tchernobyl contribue aussi à réduire les programmes nucléaires. Les investissements dans la filière pétrolière sont réduits également, et les compagnies pétrolières occidentales affichent des bilans peu flatteurs. Le prix oscille entre 10 et 20 dollars jusqu’en 2001, sauf un pic au moment de la guerre du Koweït. Il passera même sous les 10 dollars en 1998, sous le double effet d’une reprise de la production irakienne et d’une crise financière en Asie.

2002-2014 : bulles et hausse tendancielle

À partir de 2002, le prix du pétrole a connu une hausse rapide. Celle-ci a surpris tous les analystes, d’autant qu’elle s’est produite sans raison politique majeure, contrairement aux chocs des années 1970. Si des paramètres momentanés (ouragans, rupture d’oléoducs, incidents politiques, situation au Venezuela) sont intervenus, les raisons de fond sont principalement économiques :

- la spéculation sur les matières premières en général, et le baril en particulier ; les transactions sur les futures dépassant ainsi celles sur le pétrole physique

- la hausse de la demande, en particulier de la Chine, dont la consommation a augmenté de plus de 2 Mbbl/j en quatre ans, résultat de l’accès d’une fraction pourtant faible de sa population à la société de consommation ;

- l’épuisement rapide des réserves mondiales de certaines régions, comme la mer du Nord, qui ont été exploitées très intensivement. Par exemple, la production britannique a diminué de 40 % entre 2000 et 2006, tandis que la production australienne a diminué de moitié ;

- les investissements trop faibles de la décennie 1990 (en raison du faible prix du pétrole dans les années 1990) sur l'ensemble de la chaîne pétrolière : prospection, derricks, gisements, oléoducs, pétroliers, raffineries

- la répugnance des pays membres de l'OPEP à augmenter leur production sur simple demande des pays consommateurs[34].

Ces facteurs de hausse des prix furent partiellement compensées, jusqu’en 2004, par un rebond spectaculaire de la production russe mais celle-ci augmente beaucoup moins depuis 2005. Le pétrole non conventionnel fait l’objet d’investissements accrus, et la stratégie militaire des grandes puissances prend de plus en plus le pétrole en compte.

Les paramètres principaux pour l'estimation de la demande pétrolière à moyen et long terme sont entre autres : la croissance (ou la récession) économique ; l'évolution de la part du pétrole dans le mix énergétique ; les changements dans l'efficacité de l'utilisation du pétrole (intensité énergétique par unité de PIB) ; le prix du pétrole ; les conditions climatiques.

D'autres éléments influent sur la demande à court terme : le prix des énergies concurrentes (principalement gaz et charbon) ; la fiscalité sur les produits pétroliers ; le taux de change du dollar ; le taux de charge des tankers ; la spéculation ; le nombre de jours travaillés dans le mois ; les grèves dans les industries très consommatrices de pétrole, etc.

La hausse du prix du pétrole, quand elle provient d'une demande physique réelle, a des effets bénéfiques. Elle génère les investissements nécessaires à l'amélioration des capacités de raffinerie et de l'augmentation de la production à l'avenir. En période de bas prix du pétrole telle que les années 1990, les investissements sont retardés ; les installations vieillissent, la prospection est reportée, l'efficacité de l'exploitation des gisements n'est pas améliorée (seulement 35 % du pétrole en place dans un gisement sont récupérés actuellement). La hausse des prix soigne ainsi les maux de l'industrie pétrolière de ces 20 dernières années[35].

Courant 2006, les prix se sont légèrement tassés aux environs de 60 dollars. Ils repartent à la hausse en 2007, atteignant des records historiques à 80 dollars (12 septembre) puis 90 (19 octobre) et enfin quasiment 100 (21 novembre)[36]. Le mercredi 2 janvier 2008, le baril atteint 100 dollars pour la première fois de son histoire à la bourse de New York, ce qui correspond à son plus haut niveau en dollars constants depuis avril 1980, puis de nouveaux seuils furent dépassés[37] : 110 dollars le 12 mars 2008, 120 le 5 mai, 130 le 21 mai, 140 le 26 juin. Le 11 juillet 2008, le prix atteint un pic de 147 dollars auquel succède un net reflux (plus de 20 dollars), dû d'une part à des informations faisant état d'une baisse prochaine des achats de la Chine qui aurait constitué de vastes stocks à l'approche des jeux olympiques[38], et d'autre part à l'ajustement à la baisse de la demande des consommateurs des États-Unis, qui diminuent de 4 % leurs trajets automobiles[39]. Le 15 septembre, sous le coup de la crise profonde qui commence à secouer l'économie mondiale, le prix repasse sous les 100 dollars. Le 22 octobre, le baril descend sous les 65 dollars malgré la réunion du cartel de l'OPEP qui retire des barils du marché et diminue la production[40].

Début 2009, le prix évolue entre 40 et 50 USD/bbl. Chakib Khelil, ministre algérien de l'Énergie, envisage[41] que le cours puisse atteindre 60 USD/bbl en fin d'année 2009.

Les acteurs pétroliers ont aussi changé dans les années 2000. Les géants du secteur public dans les BRICS, comme Petrobras et Petrochina, deviennent célèbres en réussissant les plus grandes introductions en Bourse de l'histoire du pétrole, avec des valorisations qui témoignent de la forte confiance des investisseurs dans leur croissance.

À la suite d'une hausse tendancielle bien qu'irrégulière depuis 2005[42], le prix du pétrole dépasse les 100 $ le baril en juin 2014[43].

Depuis mi-2014

Le prix du pétrole est divisé par deux au deuxième semestre 2014, s'établissant autour de 50 $ le baril en décembre[43], tarif qui se maintient en moyenne tout au long de 2015[42]. L'excès d'offre est notamment dû au développement du Pétrole de schiste aux États-Unis et à la volonté de l'OPEP de ne pas céder de parts de marché[42].

L'évolution des grands producteurs OPEP sur la décennie 2010

| Production, en millions de barils par jour[44] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

| Arabie saoudite | 9,53 | 10,12 | 10,42 | 9,5 | 9,4 |

| Iran | 2,81 | 2,85 | 3,54 | 3 | 2,68 |

| Irak | 3,33 | 4 | 4,41 | 2,95 | 3,08 |

| Émirats arabes unis | 2,76 | 2,93 | 3,03 | 2,65 | 2,76 |

| Koweit | 2,61 | 2,75 | 2,88 | 2,46 | 2,55 |

| Vénézuela | 2,46 | 2,46 | 2,24 | 2,5 | 2,5 |

| Nigéria | 1,9 | 1,77 | 1,46 | 2,1 | 1,95 |

| Angola | 1,66 | 1,76 | 1,71 | 1,78 | 1,72 |

| Libye | 0,46 | 0,40 | 0,39 | 1,39 | 0,90 |

| Algérie | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,17 | 1,15 |

| Qatar | 0,71 | 0,65 | 0,65 | 0,74 | 0,73 |

| Équateur | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,49 | 0,52 |

| Total | 30,98 | 31,65 | 32,62 | 31,30 | 30,45 |

Notes et références

- « Source bitumineuse de La Poix » (consulté le )

- Localities of the Pleistocene: The La Brea Tar Pits

- La Brea Tar Pits Museum

- « Au bord du cratère de Darvaza » (consulté le )

- « sjgs.com/history.html »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- (en) Bitumen history

- (en) William Tracy, « Babylon a Rebirth », Saudiaramcoworld, (consulté le )

- Herodote, Pierre Giguet, Histoires, Hachette, (lire en ligne), p. 370

- Nadia Pla, « La Mésopotamie vue par les Grecs et les Romains : entre fantasme et réalité », (consulté le )

- « Shen Kuo 北宋科学家,著有《梦溪笔谈》 » (consulté le )

- (en) George E. Totten, « A timeline of highlights from the histories of ASTM committee D02 and the petroleum industry », (consulté le )

- (en) « Romanian Petroleum History », (consulté le )

- Corneliu Iacu et Ionel Muntele, « Géohistoire du pétrole roumain », (consulté le )

- Le bitume de Pechelmbronn

- « Le musée du pétrole, Pechelbronn »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- Une nouvelle énergie renouvelable prend son essor en Alsace Le Monde, 15 aout 2008

- Antar, un nom de légende

- Pechelbronn aux Archives nationales

- (de) Roland Gööck, Bergbau, Kohle, Erdöl, Sigloch-Ed., , p. 224

- « Titusville, en Pennsylvanie, 1896 », sur World Digital Library, (consulté le )

- Statistiques de production de pétrole en 2007

- Turab Gurbanov, Le pétrole de la Caspienne et la politique extérieure de l'Azerbaïdjan, Volume 1, Paris, l'Harmattan, , 289 p. (ISBN 978-2-296-04019-9, lire en ligne)

- Stéphane Sainson, Electrographies de fond de mer. Une révolution dans la prospection pétrolière, Cachan. Ed. Lavoisier 2012

- Stéphane Sainson, La prospection électromagnétique du pétrole sous-marin, Industrie et Technologies n°962, février 2014

- (en) « LIGHT BULB » (consulté le )

- (en) « From coal to oil » ou comment l'Amirauté britannique décida de passer du charbon au fioul lourd. [PDF]

- Léon Wenger, 55 ans de pétrole 1904-1959, Fabre, , 246 p.

- L'information géographique, volume 4, numéro 4, 1940

- Après une campagne de rationnement, les Américains à partir de 1942 ouvrent 25 % de puits en plus sur leur territoire, remettent en exploitation des puits anciens, construisent 400 raffineries supplémentaires pour eux-mêmes ou livrées en pièces détachées pour leurs Alliés, maillent leur territoire de centaines de milliers de kilomètres de pipelines.

- Jean Lopez, « Le pétrole. L'arme noire qui a fait gagner les Alliés », Guerres & Histoire, no 9, , p. 52

- H. Varon, « Le pétrole », L'information géographique, vol. 10, no 2, , p. 64

- Selon les données du BP Statistical Review of World Energy 2006, la production de 1972 est très légèrement supérieure à celle de 71, mais 71 est la date du pic habituellement donnée, l’explication vient sans doute de l’inclusion par BP des liquides de gaz naturel et du gain de raffinage.

- Les données brutes sont fournies par l'Energy Information Administration of the US Department of Energy

- Les Saoudiens prudents dans les investissements face à une demande incertaine

- Two Cheers for Expensive Oil, Leonardo Maugeri, Foreign Affairs, volume 85, mars-avril 2006. Voir en particulier le premier titre : the market at work.

- Jean-Michel Bezat, « Le brut à 100 $ le baril : causes et conséquences », dans Le Monde : dossiers&documents, no 370 (décembre 2007), p. 1

- « Historique des cours du pétrole »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ) Banks.com

- Pétrole : les cours continuent de céder du terrain, par La Tribune 24 juillet 08

- The law catches up to oil, Commentary: Prices can't outrun the long arm of supply and demand, Irwin Kellner, économiste en chef à marketwatch, 04/08/08

- L'Opep espère enrayer la chute des prix du pétrole, L'Express, 24/10/08

- The Oil falls to near $50 as OPEC says prices too low, Chakib Khelil, ministre algérien de l'Énergie, 26/04/09

- Agnès Sinaï, « La chute du prix du baril va-t-elle entraver la transition énergétique ? », sur actu-environnement.com, (consulté le ).

- Victoria Adam, « Pétrole : le prix du baril a été divisé par deux en 2014 », sur boursier.com, (consulté le )

- selon Arcadia, déclinaison africaine du Rapport Cyclope

Bibliographie

- Matthieu Auzanneau, Or noir, la grande histoire du pétrole, La Découverte, 2015.

- Philippe Pétriat, Aux pays de l'or noir. Une histoire arabe du pétrole, Gallimard, « Folio histoire », 2021.

Annexes

Articles connexes

|

Pétrole

Économie |

Histoire

Pays producteurs

Pays consommateurs |

Liens externes

- (fr) (ar) Traité sur le pétrole et sa préparation, et les différents types de goudron et de gomme

- (fr) La production mondiale d'énergie commerciale, XIXe-XXe siècles avec tableaux de la production de 1800 à 1990 environ.