Puits à balancier des Landes de Gascogne

Les Landes de Gascogne sont parmi les régions françaises qui, à la fin du XXe siècle, étaient répertoriées comme ayant connu ou conservant encore des exemples de puits à balancier. Les travaux des lexicographes des années 1960 font état des différents noms donnés au dispositif et les cartes postales des années 1970 en arborent quelques spécimens[1].

Description du balancier à tirer l'eau

Principe

Le balancier à tirer l'eau est un ingénieux dispositif élévateur reposant sur le principe du levier appuyé en son milieu sur un pivot et portant à un bout un récipient et à l'autre un contrepoids. Il suffit de faire varier le poids d'un des bras du balancier pour imprimer à ce dernier un mouvement de bascule. Installé au-dessus d'un puits, d'une citerne, d'une mare, d'un cours d'eau, ce système de levage transforme en jeu d'enfants ce qui serait autrement une corvée. Un exemple bien connu de balancier est fourni par le chadouf d'Égypte[2].

Histoire et géographie

Attestée dès l'Antiquité en Mésopotamie et en Égypte, courante au Moyen Âge, la technique est – ou était – répandue de la France au Japon. Elle se rencontre non seulement en Extrême-Orient, en Afrique occidentale, en Afrique du Nord, mais également dans toute l'Europe[2].

Structure

Le système de puisage à balancier se compose de quatre éléments :

1 - l'élément vertical fixe (le « montant » ou « piédroit »), généralement un tronc d'arbre terminé par une fourche ou un poteau terminé par un enfourchement ou découpé par une mortaise traversante, parfois deux poteaux jumelés ; il joue le rôle d'un pivot ;

2 - l'élément de rotation horizontal, axe en métal ou en bois traversant la fourche ou l'enfourchement ou encore la mortaise traversante ; il permet au balancier d'osciller ;

3 - l'élément horizontal mobile (le « balancier » proprement dit ou « fléau »), longue perche prenant le piédroit pour point d'appui ; à l'extrémité mince et longue (la « flèche »), du côté de l'eau, est fixé le système de suspension du récipient ; à l'extrémité épaisse et courte (la « queue »), du côté opposé, est fixé un contrepoids ;

4 - l'élément de suspension articulé, barre en bois ou tringle en fer fixée au bout de la flèche par une chaînette et prolongée par une chaîne terminée par un crochet ; il permet de descendre ou de remonter le seau[3].

Appellations régionales

Dans les Landes, plusieurs appellations sont signalées :

- bare (fém.), dans le sud-est des Landes (Jean Séguy), désignant le fléau proprement dit et non la totalité de l'engin[4] ;

- pitrangle (fém.), donné par Simin Palay comme désignant un « ensemble d'engins pour puiser l'eau dans un puits », sans précision quant à la localisation, et repris par Jean Séguy comme « nom d'ensemble, mal localisé dans les Landes »[5] ;

- ande (fém.), dans le sud-ouest des Landes (Jean Séguy), relevant sans doute d'une métonymie : le mouvement de balancement pour l'appareil à bascule (Simin Palay donne ande comme synonyme de andade = vague, balancement, onde)[5].

Dans le département voisin du Gers, le dispositif était appelé cant-lhèbe, canlèuo, callèuo : « balancier ; espèce de chadouf ; poutre d’un système à bascule pour remonter l’eau d’un puits » (Simin Palay)[5].

Exemples landais

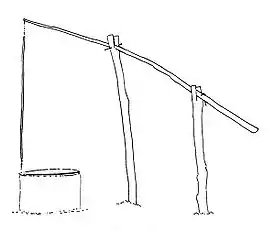

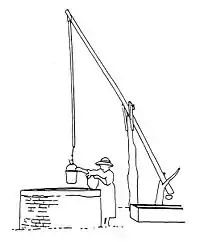

Deux balanciers de puits photographiés à Sabres (Landes), l'un dans les années 1970, l'autre dans les années 1930, sont le condensé des principales caractéristiques rencontrées dans ce genre de dispositif dans les Landes.

- Dans le premier exemple (ci-contre, à droite), le pivot est un tronc brut, à la fourche naturelle; celle-ci est traversée par un axe métallique sur lequel pivote le fléau; la queue de celui-ci repose dans la fourche d'un petit tronc servant de butée; la barre lisse pend par une chaîne à l'extrémité de la flèche.

- Dans le deuxième exemple (ci-contre, à gauche), le pivot est un tronc brut muni d'une fourche artificielle consistant en deux planchettes moisées ; le succédané de fourche est traversé par un axe en métal sur lequel pivote le balancier ; la queue repose dans l'enfourchure d'une paufourche (petit tronc fourchu) servant de butée; la barre lisse s'articule par un anneau au bout de la flèche.

Remarque : Sur d'autres exemples, la paufourche servant de butée peut être remplacée par un portique en bois[2].

Bibliographie

- Christian Lassure, Une vieille technique de puisage en perdition : le balancier à tirer l'eau, Etudes et recherches d'architecture vernaculaire, No 6, CERAV, 1986, 40 p.

- Jean Séguy, Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, CNRS, Paris, vol. III (Ages et parentés, maison, etc.), 1958, en part. carte No 712.

- Simin Palay, Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes (Bassin Aquitain), Éd. du CNRS, Paris, 1961 (cf rubriques barre, cant-lhèbe, pitrangle).

Notes et références

- Curieusement, aucun des photographes de l'âge d'or de la carte postale ne semble avoir fixé sur la pellicule un de ces puits à balancier, contrairement à ce qui s'est fait dans d'autres régions.

- Christian Lassure, Une vieille technique de puisage en perdition : le balancier à tirer l'eau, Etudes et recherches d'architecture vernaculaire, No 6, CERAV, Paris, 1986, 40 p.

- Le puits à balancier en France, sur le site www.pierreseche.com, mis en ligne le 18 janvier 2008.

- Jean Séguy, Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, CNRS, Paris, vol. III (Ages et parentés, maison, etc.), 1958, en part. carte No 712.

- Simin Palay, Escole Gastoû Febus, Dictionnaire du gascon et du béarnais modernes, Paris, CNRS, , 3e éd. (1re éd. 1932-1934), 1053 p. (ISBN 2-222-01608-8). (cf. articles pitrangle, manlhèbo, cant-lhèbe).

Voir aussi

Liens externes

Le puits à balancier en France (généralités, diffusion, bibliographie, cartes postales anciennes)