Histoire de la Savoie

L'histoire de Savoie présente une synthèse des différentes périodes de la Préhistoire à nos jours de l'entité géographique et historique appelée Savoie, un territoire dont la définition a varié au cours des périodes historiques, jusqu'à être définie par les deux départements français de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Le territoire de la Savoie comprend le « pays situé entre le Rhône et les Alpes, au sud du lac Léman et au nord du Dauphiné »[1], selon l'abbé Adolphe Gros. La Savoie forme ainsi un « bloc solide, une sorte d'épais tronc d'arbre allongé du Nord au Sud sur 145 km et gonflé d'Est en Ouest sur une centaine, soit une superficie un peu supérieure à 10 000 km2 »[2]. Elle offre des paysages variés, marqués par l'empreinte alpine, des Préalpes, les basses terres, aux sommets enneigés des Alpes, reliées par de grandes vallées intra-alpines. Ces dernières se trouvent à l'origine du découpage provincial traditionnel : Savoie Propre, Maurienne, Tarentaise, Genevois, Faucigny et Chablais.

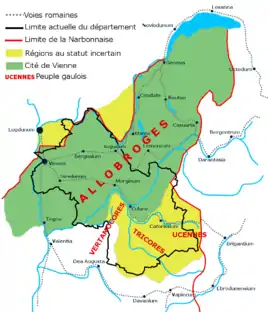

L'histoire commence avec un peuplement dont les traces remontent à la préhistoire, à partir du XVIe millénaire av. J.-C. avec des chasseurs-cueilleurs jusqu'à la sédentarisation sur les bords des lacs avec la présence de cités lacustres. Au cours de sa protohistoire qui commence vers le milieu du IIIe millénaire av. J.-C., le sous-sol riche en cuivre permet l'essor d'une proto-industrie produisant des objets, ainsi que de circuits commerciaux d'importation depuis les régions germaniques. Elle est habitée par des tribus gauloises comme les Allobroges, les Ceutrons, les Graiocèles ou encore les Médulles dans les premiers siècles avant notre ère avant que ces territoires ne voient l'intervention romaine, à partir du IIe siècle av. J.-C. Les Romains remportent une première victoire sur les Allobroges en 121 av. J.-C., puis définitivement en -62. Les autres peuples sont conquis des années 16 à 7 av. J.-C. Durant la période gallo-romaine, la Savoie actuelle correspond à la Sapaudie (en latin Sapaudia), elle est ensuite occupée par les Burgondes, jusqu'à son intégration à la Saboia franque ou carolingienne.

Avec la disparition de l'empire, puis du royaume de Bourgogne, de grandes familles seigneuriales émergent — Humbertiens, puis maison de Savoie, de Géroldiens ou maison de Genève, de Faucigny — et tentent d'accroître leurs possessions et leur pouvoir (édification des comtés de Maurienne, puis de Savoie ou encore de Genève). Les Humbertiens, implantés en Maurienne et à l'origine de la future maison de Savoie, contrôlent peu à peu l'ensemble de la région, en éliminant les maisons rivales, et prennent le titre de comtes de Savoie de manière définitive à partir du XIIe siècle jusqu'à l'obtention du titre de « duc » en 1416. Le contrôle des cols alpins et des versants amène la tradition à surnommer les Savoie de « Portiers des Alpes »[3] - [4] - [5]. La maison comtale puis ducale contrôle peu à peu un territoire aux frontières mouvantes s'étendant de la Suisse alémanique à Nice, des portes de Lyon à la plaine turinoise.

Regardant de plus en plus « par-delà les monts » (c'est-à-dire de l'autre côté des Alpes, vers l'Italie), la maison de Savoie délaisse son berceau de la Savoie au profit de sa politique italienne. Annexée pour les uns, réunis pour les autres, la Savoie passe à la France voisine, avec le traité de Turin de 1860. Province pauvre au début XIXe siècle, elle connaît un développement grâce à l'exploitation de la houille blanche au XIXe et au développement touristique thermal, puis hivernal, à partir du début du XXe siècle, mais aussi à l'activité métallurgique fine, issue de l’horlogerie implantée en Faucigny dès le XVIIIe siècle, ou lourde dans les grandes vallées de Tarentaise et de Maurienne au XIXe siècle. Ces activités permettent d'arrêter l'hémorragie migratoire. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, des mouvements identitaires revendiquent une spécificité culturelle, voire une souveraineté politique.

« Curieuse destinée que celle des pays que nous nommons Savoie : terre d’empire au Moyen Âge, mais partagée dès l’origine entre l’appel de la vallée du Rhône et celui de la vallée du Pô. Berceau au cours des siècles, d’une dynastie de langue et de culture française, mais dont les hasards de l’histoire ont fait la mère de l’unité italienne, en lutte selon les époques, contre le Dauphiné, contre le Valais, contre la calviniste Genève, contre le Milanais, et réussissant malgré ces guerres incessantes, à se doter d’une armature administrative d’une remarquable précocité, longtemps sujet de discorde entre la France et le Saint-Empire, puis entre la France et l’Espagne, enfin entre la France et l’Autriche, aujourd’hui trait d’union entre les deux pays amis qui occupent les deux versants des Alpes. »

— Avant-propos par André Chamson, directeur général des Archives de France, de l’Académie française[6]

Préhistoire

|

Âge de pierre

Au cours de la période du quaternaire, les Alpes ont connu des périodes de crues et de décrues glaciaires. En raison des dernières avancées de la glaciation de Würm, les différentes traces ont disparu[7]. Toutefois, un site a été épargné permettant de découvrir d'anciennes traces de présence humaine dans cette région dans une grotte de la commune d'Onnion, dans l'actuel département de la Haute-Savoie[7] - [8]. Située à une altitude de 1 900 m, dans les falaises du Rocher Blanc, la grotte du Baré a fait l'objet de plusieurs campagnes de fouille dans les années 1950. Elles ont permis de mettre au jour des outils de silex et des ossements appartenant à plusieurs espèces animales « comme l'ours et le lion des cavernes mais aussi des espèces encore présentes comme le lynx boréal, l'ours brun, le loup, le renard, le blaireau, la martre, le cerf élaphe, le bouquetin, le chamois, le lièvre européen, la marmotte », sur une période allant de 70 000 à 30 000 av. J.-C.[7] - [8]. Depuis 2013, la grotte a été murée afin d'en protéger l'accès et préserver le site[8].

Le glacier du Rhône, à la fin de la dernière glaciation, a libéré le lac Léman vers 18 000/15 000 av. J.-C. Entre 15 000 et 6 000 ans av. J.-C., une occupation de chasseurs saisonniers a été attestée par les fouilles du XIXe et du XXe siècle. On a des gisements du Magdalénien, Azilien puis Mésolithique. Ces chasseurs de rennes puis de cerfs sont présents dans l'avant-pays (environ 600 m d'altitude). Au pied du Salève, à Étrembières près de Genève, fut trouvé, en 1843, et reconnu tout de suite comme la première œuvre d'art du Paléolithique. Il y a les grottes ou abris de Musièges et La Balme-de-Thuy, Haute-Savoie, de Saint-Thibaud-de-Couz, de Saint-Christophe en Savoie datant entre 13 000 et 6 000 ans[9] - [10].

Au Néolithique (entre 5 000 et ), des communautés sédentaires d'agriculteurs s'installent dans les plaines, et les grandes vallées d'altitude moyenne : de nombreux gisements les attestent. Les différentes campagnes de fouilles des littoraux lacustres, concernant une quarantaine de communes, ont permis de mettre au jour quarante-sept gisements concernant cette période et quarante-quatre pour la période suivante (âge du Bronze). Il s'agit, respectivement, de 4 et 2 sites pour le lac d'Aiguebelette, 9 et 19 pour celui du Bourget, 22 et 13 pour le Léman et 12 et 10 pour celui d'Annecy[11].

Les plus anciens vestiges, comme la nécropole d'Aime, sont datés du Néolithique moyen[9].

Au bord du Léman, à Thonon, lors des aménagements de contournement routier de la ville de 2004, une nécropole du Néolithique moyen de « type Chamblande » a été mise au jour au lieu-dit Genevray[12]. Le site a permis de découvrir 220 sépultures, datées entre 3 300 et 4 800 ans av. J.-C., soit du milieu du Ve millénaire av. J.-C. à la fin du IVe millénaire av. J.-C.[13].

D'autres traces attestent d'une occupation des alpages par la présence du Mégalithisme alpin avec les centaines de pierres à cupules dans les vallées de Tarentaise ou de Maurienne situées à plus de 2 000 m d'altitude comme la Pierre aux Pieds, à 2 750 m sur le plateau de Pisselerand, sur laquelle on peut observer une cinquantaine de cupules, ainsi qu'un trentaine d'empreintes de pieds humains et la Pierre de Chantelouve ou Pierre des Saints, située à 2 100 m, sur laquelle il y a 150 cupules, de même qu'en Tarentaise, à Saint-Martin-de-Belleville, au hameau Villarenger, la Pierre aux Chouettes ou Pierre Chevète[14].

Au col du Petit-Saint-Bernard (2 188 m), on peut observer un cromlech qui n'est pas obligatoirement du Néolithique.

Protohistoire

Du cuivre est exploité vers que l'on retrouve sous forme de haches plates (Sevrier, Faverges, Saint-Pierre-d'Albigny ou en Maurienne).

L'âge du bronze ancien (2000/1600 av. J.-C.) commence avec les premières haches et épingles importées du Valais, zone de production active. Ces métallurgistes exploitent les gisements de cuivre de haute Tarentaise.

À l'âge du bronze moyen (1600/1350 av. J.-C.,) ce sont encore des bronzes importés mais du sud-ouest de l'Allemagne.

À partir du XIVe siècle av. J.-C., des importations d'Allemagne continuent mais une production locale de métal commence peu à peu sous l'influence majeure, probablement même apportée par des migrants de l'Europe moyenne qui implantent la civilisation des Champs d'Urnes. Un climat chaud et sec amènera une baisse du niveau des lacs sur le bord desquels ils installent des ateliers de métallurgistes et de potiers, dès , qui seront alimentés facilement en combustible par flottage. Ces stations littorales, (cité lacustre) dureront jusqu'au VIIIe siècle, submergées par la montée des eaux causée par une péjoration (?) climatique importante. Les plus nombreuses seront sur le lac du Bourget qui a livré un très abondant matériel exposé au musée savoisien de Chambéry.

Dès l'âge du Bronze moyen les vallées alpines sont parcourues par un courant commercial entre la plaine du Pô et la Savoie qui reçoit des bronzes italiques (armes et bijoux). Vers , les mines de cuivre de Maurienne seront exploitées par les métallurgistes des lacs.

Durant l'âge du fer, à partir du VIIe siècle av. J.-C., la Savoie reçoit les cavaliers éleveurs hallstattiens qui s'installent dans les plaines laissant leurs traces dans des tumulus (Gruffy, Saint-Ferréol, Talloires, La Tour, etc.) alors que des peuples indépendants issus de l'occupation de la fin de l'âge du Bronze s'épanouissent dans les vallées de montagne : les Ceutrons en Tarentaise et en Faucigny, ainsi que les Médulles en Maurienne. Ce sont eux qui contrôlent et assurent le commerce entre la plaine du Pô et la vallée du Rhône, ce qui leur procure une richesse trouvée dans des bijoux funéraires originaux et abondants, caractéristiques d'une véritable « civilisation alpine ».

De cette époque datent des traditions alpines préchrétiennes (Autriche, Suisse, Savoie, Italie du nord, Slovénie), dont les personnages de Krampus, Berchta (Perchten), homme sauvage, participent d'un patrimoine culturel, folklorisé, en danger, en voie de disparition du fait de l'extinction des modes de vie traditionnels conservés plus longtemps dans les Alpes.

Les Gaulois ne colonisent la Savoie qu'à partir du IVe siècle av. J.-C. par une petite implantation au sud du lac Léman puis les Allobroges occupent, au IIIe siècle quasiment l'ensemble des plaines préalpines : environs de Genève et du lac Léman, cluse de Chambéry, combe de Savoie, etc.[15]. Plus à l'intérieur des terres, dans les vallées intra-alpines, on trouve encore les peuples indépendants qui commencent à être celtisés, surtout en Tarentaise où passe la route vers l'Italie, qui pourrait être celle qu'emprunta Hannibal lors de son passage des Alpes en 218 av. J.-C.[16] - [17]. On trouve les Ceutrons en vallée de la Tarentaise et haut-Faucigny, les Médulles en basse-Maurienne et les Graiocèles en haute-Maurienne, très probablement sur le Mont-Cenis (Col du Mont-Cenis)[18] - [19].

La Savoie romaine

|

Cette partie des Alpes reste rebelle face à l'autorité romaine. La conquête de l'Allobrogie par les Romains se fait en plusieurs étapes entre 122 et

La romanisation de la Savoie débute réellement vers - 6/-4 lorsque l'ensemble des vallées sont conquises et contrôlées, alors que le premier contact avec les Romains date du franchissement des Alpes par le consul Fulvius Flaccus aux environs du col du Montgenèvre. Le territoire de la Savoie relève d'un intérêt surtout stratégique pour les Romains avec des cols et des voies qui les emprunteront entre la péninsule et la Gaule, et notamment celle allant de Mediolanum (Milan) à Vienna (Vienne), traversant la Tarentaise. La Savoie romaine se perpétue jusqu'aux IIIe – Ve siècle, lorsque les peuples germains, les « Barbares », tentent leurs premières incursions, comme les Alamans, sur le territoire et l'installation définitive des Burgondes par le général Aetius vers 434.

Période médiévale : des royaumes burgondes aux sociétés féodales de Savoie

|

En 443, la Sapaudia est concédée aux Burgondes[20]. La Chronica Gallica (452) mentionne leur installation[21] - [22].

Un royaume des Burgondes s'établit au cours des Ve et VIe siècle, mais ne peut s'opposer aux prétentions des Francs. Les Mérovingiens (VIe – VIIe siècles) puis les Carolingiens à partir du VIIIe siècle interviennent dans la région. Avec la disparition de l'Empire carolingien, un royaume de Bourgogne prend naissance. La mort du dernier roi de Bourgogne, Rodolphe III donne lieu à une guerre de succession au cours de laquelle son neveu Eudes II de Blois conteste l'héritage fait à l'empereur germanique Conrad le Salique[23]. Dans chaque camp, un représentant des deux puissantes familles seigneuriales émergentes de la région, le comte de Genève Gérold s'allie avec le comte de Blois, tandis que le comte Humbert, ancien conseiller et vassal de Rodolphe III prend le parti impérial[23]. Le comte de Genève, soutenu par l'archevêque de Lyon, Buchard, est défait à proximité de la ville de Genève en 1034 par le comte Humbert[23] - [24].

Léon Menabrea résume la période avec ces mots « Peu à peu, les petits feudataires s'effacent ; une étoile grandit et flamboie au milieu du firmament féodal, c'est l'étoile de la maison de Savoie[25]. » Cette dernière réussit par une politique de mariages et de guerres à contrôler l'ensemble de cette ancienne Sapaudia donnant naissance au comté puis au duché de Savoie à partir de 1416[26].

Période moderne : du duché de Savoie au royaume de Sardaigne (1416 à 1792)

En 1416, la Savoie entourée des duchés de Milan et de Bourgogne, du Dauphiné français, obtient, avec Amédée VIII le Pacifique le statut de duché de l’Empire romain germanique. En 1418, le duc de Savoie hérite la province italienne du Piémont. Entre monarchies françaises, germaniques, espagnoles ou autrichiennes, les souverains savoyards par leurs alliances deviennent incontournables en Europe. Dans le domaine législatif, les Statuts de Savoie mettent de l'ordre dans le maquis inextricable des us et coutumes locaux. C'est l'apogée des États de Savoie.

La fin du règne d'Amédée VIII en 1440 ouvre une période de décadence qui perdurera au moins jusqu'en 1630. Cette décadence découle en grande partie de l'impossibilité pour le duché de se maintenir à l'écart des conflits entre grandes puissances européennes. En 1475, lors de la guerre de Bourgogne, le duché, allié de Charles le Téméraire, perd plusieurs de ses possessions. Berne et Fribourg, avec le soutien de Lucerne, conquièrent le Pays de Vaud. Le 16 août 1476, après la défaite du duc de Bourgogne à Grandson et Morat, les confédérés restitue la plus grande partie du territoire au duché de Savoie contre la somme de 50 000 florins (sauf le gouvernement d'Aigle)[27]. En novembre, à la suite de sa défaite à la bataille de la Planta qui l'opposait aux valaisans et ses alliés confédérés, le duché perd le contrôle du Bas-Valais et du col du Grand-Saint-Bernard[27], passage vers la Méditerranée.

La Savoie connaîtra cinq occupations françaises, respectivement en 1536-1559, 1600-1601, 1630-31, 1690-96 et 1703-1713, une occupation espagnole en 1742-49, sans compter la conquête du Pays de Vaud par les Bernois et les Fribourgeois en 1536, l'occupation du Chablais occidental par les Bernois entre 1536 et 1564 (bailliages de Thonon, de Gex et de Ternier-Gaillard, restitués par le traité de Lausanne[28]) et du Chablais oriental (de Saint-Maurice à Évian) par les Valaisans entre 1536 et 1569. Lors du traité de Thonon, Emmanuel-Philibert et les valaisans renouvelèrent leur alliance de défense mutuelle, et les gouvernements d'Évian et de la vallée d'Aulps furent restitué à la Savoie (tandis le Valais gardait l'ancien Chablais, soit la rive gauche du Rhône en aval de Massongex, jusqu'à Saint-Gingolph)[29].

En fait, la France ne veut pas l'annexion de la Savoie, mais à l'exception de celle-ci, le duché se voit progressivement dépouillé de toutes ses possessions à l'ouest des Alpes : Bresse et Bugey, pays de Gex (traité de Lyon du 17 janvier 1601 entre la France de Henri IV et le duché de Savoie de Charles Emmanuel), Pays de Vaud au nord du lac Léman et Bas-Valais, si bien que le centre de gravité du duché glisse de plus en plus du côté italien et ce glissement débouche en 1563 sur le déplacement officiel de la capitale à Turin aux dépens de Chambéry (déménagement de fait depuis 1536). L'amalgame entre la Savoie et le Piémont ne se fera jamais réellement, sans doute plus pour des raisons culturelles que géographiques : La Savoie appartient à l'aire française alors que le Piémont est italien.

Lorsqu'une partie de l'Europe est gagnée par la Réforme protestante, la Savoie reste majoritairement catholique, même si au moment de son occupation par les Bernois, entre 1536 et 1569, le Chablais a un moment basculé dans l'autre camp. La Contre-Réforme est symbolisée par François de Sales, ancien avocat et brillant intellectuel devenu évêque qui entreprend de reconquérir le Chablais.

En 1561, Emmanuel-Philibert de Savoie (1528-1580) promulgue l'édit de Rivoli du 22 septembre 1561 remplaçant l'usage du latin dans la rédaction des actes publics, par le français en Savoie et dans la vallée d'Aoste, et par l'italien, en Piémont et dans le comté de Nice.

Même lorsque la paix s'établit de façon durable, la Savoie reste un pays pauvre où la majorité de la population paysanne vit souvent dans la précarité. À partir du XVIe siècle, l'émigration dirigée vers le sud de l'Allemagne et vers Lyon devient une tradition. L'identité villageoise reste très forte et se fonde notamment sur l'ampleur relativement importante des biens communaux.

En 1713, Victor-Amédée II reçoit la couronne de Sicile qu’il échange avec la Sardaigne. Dorénavant, les États de Savoie seront appelés également Royaume de Sardaigne ou "Royaume sarde". Victor-Amédée II qui appartient à la génération des despotes éclairés gère sainement ses États et met en œuvre un train de réformes dont certaines sont en avance sur leur temps, comme la Mappe sarde, un cadastre à l’échelle 1:2400, destiné à améliorer le prélèvement de l'impôt.

Son successeur, Victor-Amédée III de Sardaigne permet aux communautés savoyardes de racheter une partie des droits seigneuriaux, ce qui entraîne une certaine rancœur de la noblesse.

L'occupation française du duché de 1792 à 1815

En 1792, les Français passent à nouveau les frontières, il s’agit cette fois-ci des révolutionnaires. Une Assemblée nationale des Allobroges réunie à Chambéry demande la réunion de la Savoie à la France. Alors qu'Annecy préfère l'union à l'Italie. La Savoie et ses six provinces deviennent le département du Mont-Blanc, le 27 novembre 1792 (une partie formera avec Genève en 1798 le département du Léman). Les lois républicaines s’appliquent en Savoie, toutefois la Constitution civile du clergé est mal acceptée.

De 1791 à 1793, les 7 districts (Annecy, Carouge, Chambéry, Cluses, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne et Thonon) du département du Mont-Blanc fournirent 5 bataillons de volontaires nationaux.

En 1794, le représentant de la Convention Antoine Louis Albitte surnommé le « Robespierre savoyard », combat les ennemis de la Révolution, mais en fin de compte, les guillotines construites pour l'occasion ne sont pas utilisées. Par contre, la répression contre les prêtres réfractaires dure jusqu'au Concordat de 1801.

La période de l'Empire représente une période d'apaisement après la tourmente révolutionnaire, malgré la conscription qui reste impopulaire. Avec le rachat des biens nationaux, la bourgeoisie citadine poursuit son ascension amorcée dans le courant du XVIIIe siècle.

La chute de l’Empire napoléonien marque le retour de la Savoie dans le giron monarchique de la Maison de Savoie.

De la Restauration aux Buon governo et Risorgimento (1815 à 1860)

En juin 1815 à la suite du traité de Paris de 1815, Victor-Emmanuel Ier, frère de Charles-Emmanuel IV rentre de son exil de Cagliari et récupère le Piémont et la Savoie mais doit donner la province de Carouge au canton de Genève (traité de Turin du 16 mars 1816). Le souverain bénéficie d'un a priori favorable de la part des Savoyards qui restent attachés à la Maison de Savoie.

La politique se résume en quelques mots : on rétablit toutes les mesures en vigueur avant 1792[30]. Dans ce régime que l'on appelle le Buon governo (« bon gouvernement »), la police est fort active, et les pouvoirs de l'armée sont accrus. Le clergé retrouve une position de force et rétablit une sorte d'ordre moral.

Monté sur le trône en 1831, Charles-Albert modernise le royaume et, en 1848 après des manifestations qui avaient eu lieu dans les principales villes du royaume, accorde un statuto ou constitution : on parlera du Statut Albertin. Charles-Albert embrasse alors la cause de l'indépendance et de l'unité italienne. C'est le début du Risorgimento, moment important dans l'histoire de l'Italie, mais qui ne concerne guère les Savoyards. En 1849, Charles-Albert abdique en faveur de son fils Victor-Emmanuel II. Le nouveau roi et son président du Conseil Cavour seront les artisans majeurs de l'unité italienne.

Le recensement de 1848 fait état de 582 924 habitants en Savoie contre 542 258 habitants en 1858, ce qui tendrait à démontrer une forte émigration entre ces deux dates.

L’Annexion de 1860

.svg.png.webp)

L'« Annexion » est l'un des noms donnés avec « réunion », préféré à celui de « cession » permettant de qualifier l'union du duché de Savoie au Second Empire français en 1860, à la suite du traité de Turin[31].

Avec le Risorgimento, les populations de la Savoie, surtout les élites, développent l’idée que leurs souverains abandonnent le berceau de leur famille en favorisant le versant piémontais et l’Italie. Ils soulignent aussi une politique de recrutements administratifs discriminatoires à leur encontre du fait qu’ils sont francophones. Le 21 juillet 1858, le ministre du royaume de Sardaigne Cavour rencontre l’Empereur des Français Napoléon III, en cure à Plombières (Vosges). Lors de cette entrevue secrète, Napoléon III accepte d'aider le Piémont-Sardaigne à unifier l'Italie, à condition que le pape reste maître de Rome et que le comté de Nice et la Savoie soient cédés à la France[32].

En avril 1859, l’empire d’Autriche déclare la guerre au royaume de Piémont-Sardaigne qui fournit des armes aux Lombards. Les Sardes sont vainqueurs à Palestro et Montebello, mais les alliés français l’emportent difficilement à Magenta (4 juin) et à Solférino (24 juin). Inquiet, Napoléon III signe l’armistice de Villafranca (8 juillet). Cavour démissionne et la cession de la Savoie et de Nice ne paraît plus être à l’ordre du jour. L’opinion commence à s’agiter sur un probable avenir français.

On envisage le maintien de la province dans le royaume sarde, voire un rattachement à la Suisse[Note 1]. Face à ces idées de partition de la province, la diplomatie s’organise. Le 24 mars 1860, le traité de Turin est signé, et la Savoie se trouve désormais "rattachée" à la France, sous certaines conditions et sous réserve de l’adhésion des populations (exigence des chancelleries helvétique et britannique). Le 1er avril, le roi délie ses sujets savoyards de leur serment de fidélité (renonciation royale). On décide d’une date pour le plébiscite, le 22 avril. Afin d’éviter les tensions dans les territoires septentrionaux de la Savoie, il est décidé d’éditer un bulletin spécial OUI ET ZONE, accompagné de la création d'une Grande Zone franche au Nord de la Savoie, afin d'emporter l'adhésion populaire à la question « La Savoie veut-elle être réunie à la France ? »[32].

Il est à noter qu'il n'est pas jugé bon de distribuer des bulletins "non". Ce vote est organisé sur le modèle de votation français, seuls les hommes ayant atteint la majorité votant.

Le 29 avril, la Cour d’Appel de Chambéry proclame les résultats :

| Territoire | Date | Inscrits | Votants | Favorable au rattachement | Votant « Oui et Zone » | Contre l'annexion | Abstention | Nul (dont pro-helvétique) | Armée |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Savoie | 22/23 avril | 135 449 | 130 839 | 130 523 | 47 000 | 235 | env. 600 | 71 | 6033 sur 6 350 |

| Sources : Henri Ménabréa[35] - Paul Guichonnet[36] - [32]. | |||||||||

Époque contemporaine

Une seconde moitié du XIXe siècle marquée par une baisse démographique

L’évolution démographique des deux nouveaux départements connaît une crise due à l’immigration économique temporaire voire définitive, que la Grande Guerre accélèrera encore. En un demi-siècle, on observe une baisse de population de -9,87 % pour la Savoie et -4,62 % pour la Haute-Savoie. Sans prendre en compte les travailleurs saisonniers qui se dirigent vers les régions lyonnaise ou parisienne ou encore le sud de la France, la perte brute pour les départements savoyards est de 100 000 habitants[37].

| Années | Savoie | Haute-Savoie | Annecy | Chambéry |

|---|---|---|---|---|

| 1860 | 275 039 | 267 496 | 9 370[38] | 19 953[38] |

| 1866 | 271 663 | 273 768 | 11 554 | 18 835 |

| 1876 | 268 361 | 273 801 | 10 976 | 18 545 |

| 1896 | 259 790 | 265 872 | 12 894 | 21 762 |

| 1901 | 254 781 | 263 803 | 13 611 | 22 108 |

| 1911 | 247 890 | 255 137 | 15 622 | 22 958 |

| 1921 | 225 034 | 235 668 | 15 004 | 20 617 |

| 1926 | 231 210 | 245 317 | 17 223 | 23 400 |

L'émigration italienne en Savoie

La première vague d'émigration italienne en Savoie remonte à la fin du XIXe siècle, avec l'arrivée de paysans en provenance du Frioul, du Piémont, de Gênes, quittant des campagnes pauvres pour travailler comme ouvriers ou saisonniers en Savoie. Après la Première Guerre mondiale, une nouvelle vague est formée de migrants chassés par la pauvreté et de réfugiés politiques. Des heurts avec la population existent (notamment en raison de la hausse du chômage dans les années trente).

Pendant la seconde guerre mondiale, la Savoie fait partie de la zone d'occupation italienne, rendant houleuse la cohabitation avec la population italienne. Benito Mussolini prônera le rattachement de la Savoie et de Nice à l'Italie, ce qu'il n'obtiendra pas. De nouveaux immigrants s'installeront dans les années cinquante et soixante, avant l'arrivée dès les années cinquante de nord-africains, embauchés sur les grands chantiers hydrauliques.

En 2008, la Savoie comptait 23 000 ressortissants italiens (2 % de la population), mais on estime qu'un Savoyard sur trois a une origine italienne[39].

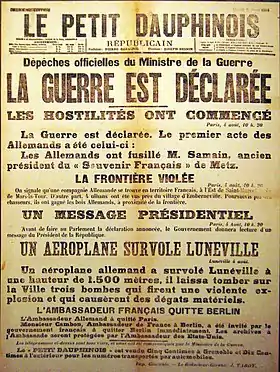

La Première Guerre mondiale

La population savoyarde est durement touchée par la Première Guerre mondiale, malgré les statuts de neutralité dans le nord de la Savoie acquis en 1815, avec environ 20 000 morts pour la France, soit une proportion relativement supérieure à la moyenne nationale « comme dans tous les départements ruraux », précise l'historien Christian Sorrel[40]. Ainsi, si l'on reprend les listes paroissiales, on obtient dans les deux départements 9 843 tués en Savoie et 10 400 en Haute-Savoie[40] - [41]. Selon les listes municipales, ces chiffres diffèrent légèrement avec 8 881 pour la Savoie et 9 193 pour la Haute-Savoie[40] - [42].

Les troupes savoyardes combattent sur tous les fronts avec les régiments d'infanterie (30e, 97e, le 230e et 297e) ainsi que sur le front alpin contre l'Autriche, où ils seront surnommés les « Diables bleus » avec les chasseurs alpins dauphinois[43]. Bien que le territoire de la Savoie ne fut pas touché directement par les combats, la catastrophe ferroviaire de Saint-Michel-de-Maurienne 12/ entraîne la mort de plus de 800 Savoyards permissionnaires, revenant du front italien pour les fêtes de Noël[44].

D'une guerre à l'autre

En 1919, à la sortie de la guerre, la France choisit de dénoncer le traité de Turin par l'article 435 du traité de Versailles qui supprime la zone neutralisée en Savoie et la grande zone franche pourtant établies lors de l'Annexion.

Plus tard en 1932, la Cour internationale de justice de La Haye condamne la France et l'invite à remettre en place la zone franche (liée directement aux conditions d'annexion), conformément aux traités antérieurs alors caducs de 1815, 1816 et 1829, soit 650 km2, contre 4 000 km2 dans le traité de 1860.

La Seconde Guerre mondiale

Au début de la Seconde Guerre mondiale, le front des Alpes reste relativement à l'abri du conflit. Le , alors que la France est en lutte contre l'envahisseur allemand, Mussolini déclare la guerre. La Savoie va connaître l'occupation italienne, puis l'occupation allemande. Les communes de la Haute Maurienne ainsi que celles autour du col du Petit-Saint-Bernard en Tarentaise seront annexées par l'Italie[45].

Les troupes de Savoie luttent essentiellement en Maurienne, en Tarentaise et dans la vallée du Rhône. En 1944, La résistance en Savoie s'illustre notamment au plateau des Glières, maquis mis en place par Tom Morel ou au col des Saisies par exemple. Les luttes contre l'armée allemande et la milice française connaissent une fin tragique. Le plateau des Glières devient un lieu chargé du symbole de la résistance.

Le 24 août Aix-les-Bains est libéré par les Résistants, puis Chambéry le lendemain. Un Comité départemental de la Libération, réunissant les mouvements de Résistance, est instauré, et Lucien Rose devient préfet. Toutefois, la retraite allemande à travers la Maurienne est très longue, accompagnée de très nombreuses exactions et destructions de villages (Hermillon) ou de ponts. Des combats ont ensuite lieu tout au long de l'hiver 1944-1945, notamment au Roc Noir (col du Petit-Saint-Bernard) et au Mont-Cenis, entre FTP, 13e BCA et troupes allemandes, pour contrôler les lignes de crêtes. Ces combats ne s'arrêtent que lors de la capitulation du .

Les carrières

À l’époque romaine, le calcaire est le matériau le plus prisé et le plus abondant dans l’ensemble de la Savoie et, compte tenu de la formation des Alpes, il apparaît nettement ou affleure sous un maigre couvert végétal. Son exploitation en est donc grandement facilitée. Toutefois, à partir des années 1969, la prise de conscience d'une nature fragile oblige les différents acteurs, étatiques et locaux, de protéger cet espace montagnard, notamment avec la création du Parc national de la Vanoise, en 1963 ou de la loi montagne (1985).

Les révolutions blanches

Le système montagnard repose sur une triple organisation spatiale rationalisée : le fond des vallées reste fortement lié au développement humain et à ses activités (habitation, circulation, industrie, agriculture), les versants sont soit laissés à l’abandon du fait du dénivelé, soit des lieux d’implantation de villages/gros hameaux reposant sur une exploitation sylvicole et une agriculture montagnarde, enfin la montagne divisée en montagnettes fréquentées par les éleveurs du printemps à l’automne, en alpages où paissent les troupeaux et la haute-montagne constituée de pierre et de neiges persistantes associées aux glaciers.

Ce système est remis en cause avec le développement industriel de la fin du XIXe siècle (la houille blanche) et le développement touristique (l'or blanc).

La houille blanche : le développent de l'industrie lourde

Le système montagnard est remis en question avec l’exploitation des nouvelles ressources naturelles montagnardes : l’utilisation de l’énergie produite par les chutes d’eau ou houille blanche. L’invention de la Dynamo (1870) révolutionne l’utilisation de la houille blanche. Si cette énergie est déjà utilisée localement par les populations dans les scieries le long de cours d’eau, cette innovation technologique permet le développement d’un véritable tissu industriel, notamment en Tarentaise, en Maurienne, dans le Val d’Arly ou dans le Haut-Faucigny[Note 2].

Ce développement industriel bouleverse et transforme les sociétés locales (apparition de nouvelle organisation sociale avec les ouvriers-paysans) et met un coup d'arrêt à l'exode rural débuté au XIXe siècle. Après guerre, la nationalisation de l'électricité (1946), la perte de la concurrence et l'apparition de nouvelles formes d'énergie et surtout le manque de place pour l'agrandissement des sites provoquent une crise dès les années soixante. Avec de grands efforts, certains sites sont maintenus. Socialement, le statut d'ouvrier-paysan disparaît et ne se maintient que l'ouvrier. Les conséquences sur le paysage sont visibles, disparition des vignes, apparition de friches agricoles…

Face à cette nouvelle crise du milieu montagnard, les collectivités locales s'interrogent sur le développement de nouvelles activités pour pallier ce recul industriel.

L'or blanc : le développement touristique

%252C_by_Jules_Abel_Faivre.jpg.webp)

Le tourisme apparaît en Savoie avec la « découverte » des Alpes au XVIIIe siècle. Tout d'abord limité aux Préalpes et au thermalisme (comme à Aix-les-Bains), les touristes osent l'aventure en venant au cœur des Alpes.

À partir du XXe siècle, les remues ou les alpages s'ouvrent à de nouvelles pratiques. La combinaison d'une topographie adéquate, d'un enneigement régulier ainsi que de la volonté de certains acteurs permet à la Savoie un nouveau dynamisme : le tourisme hivernal et la pratique du ski. Le timide développement dans des stations de fond de vallées, comme à Chamonix, ou de moyennes altitudes, comme Megève ou Pralognan-la-Vanoise, est bouleversé avec l’interventionnisme étatique ou des collectivités locales des années 1960. Un nouveau type de station émerge, les stations intégrées ou stations dites de "2e puis 3e génération", Courchevel, Avoriaz ou la plupart des stations de la vallée de la Tarentaise[47].

Maintien des activités humaines et préservation de l’environnement

Face à l’augmentation du nombre de touristes, les dégradations dues aux nouveaux aménagements et à la saturation des activités humaines en fond de vallées, l’État français décide de protéger par décret, celui du 6 juillet 1963, les espaces non-touchés par cette anthropisation. Le parc national de la Vanoise (PNV) est né (pendant français du parc national du Grand Paradis italien, créé en 1922). Il correspond au massif montagneux du même nom, compris entre la haute-vallée de l’Arc (Maurienne) et la haute-vallée de l’Isère (Tarentaise), avec une surface de 52 840 ha. Ce premier parc national permet de protéger la faune et la flore en empêchant toute anthropisation de l’espace, exception faite à des habitats temporaires (refuges). Ce décret prévoit une division du parc en deux territoires distincts, celui de la haute-montagne, le cœur du parc, sanctuaire par excellence, et celui de la zone périphérique, laissant aux communes la liberté du développement du fait des amputations liées à cette sanctuarisation en altitude. Toutefois, les tensions sont importantes entre les populations locales, souhaitant se développer, les promoteurs, désirant accroître les domaines skiables en haute altitude (env. 3 000 m) et les gestionnaires du parc, garants de la protection et de la préservation des espaces naturels.

Par ailleurs, l’objet "montagne" fait figure d’espace fragile à protéger, tant du point de vue environnemental qu’humain. La Savoie située majoritairement en territoire alpin apparaît alors comme une périphérie nationale à préserver afin qu’elle ne devienne pas une zone vide ou réservée aux activités ludiques tant estivales qu’hivernales. Le est promulguée la loi du no 85-30 relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi montagne dont le rapporteur est le parlementaire savoyard Louis Besson. Ce texte reconnaît une « spécificité d’un espace, de son aménagement et de sa protection », définissant la montagne comme « une zone où les conditions de vie sont plus difficiles, freinant ainsi l’exercice de certaines activités économiques, entre autres liées à l’altitude, aux conditions climatiques et aux fortes pentes ». Les élus locaux obtiennent ainsi un nouveau soutien pour le développement de leur commune. Dans un même élan, avec une perspective de « développement durable », la région Rhône-Alpes met en place des parcs naturels régionaux dont bénéficie le massif des Bauges en 1995 (parc naturel régional des Bauges).

La résurgence identitaire

Si la Savoie peut se prévaloir non seulement d’une identité particulière dans l’ensemble national, en devenant le dernier territoire avec le comté de Nice à être rattaché à l’Hexagone par le traité de Turin en 1860, mais également l’un des plus anciens Etat européen. L’apparition de mouvements organisés revendiquant une identité propre est assez tardive. En effet, il faut attendre quelques années après les célébrations du centenaire de l’Annexion de la Savoie, dans les années 1960, pour voir apparaître les prémices de mouvements culturels, régionalistes, comme le Mouvement Région Savoie (1971) puis la création d'un mouvement indépendantiste, la Ligue savoisienne, à partir de 1994.

Les élites politiques, parlementaires ou personnalités locales, n'ont jamais été réellement intéressées par ce débat. Toutefois, la récurrence de la question d'une région Savoie depuis les années 1970 oblige ces derniers à apporter quelques réponses. Ainsi dès 1983, les deux conseils généraux savoyards créent l'Entente régionale de Savoie, un établissement public supradépartemental ayant pour compétence la promotion touristique et patrimoniale locale, la promotion des produits du terroir (marque Savoie), la gestion des subventions de l'université de Savoie ainsi que le soutien d'associations culturelles (dont l'Orchestre des Pays de Savoie). En 1999, à la suite de l'émergence et de l'apogée du mouvement Ligue savoisienne, la structure tente de contrer cette percée indépendantiste en faisant évoluer l'Entente et en créant en 2001 l'Assemblée des Pays de Savoie.

À l'été 2014, lors du débat sur le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le député et président du conseil général de la Savoie, Hervé Gaymard, soutenu par son homologue de la Haute-Savoie, Christian Monteil, propose un amendement qui permettrait la création d'une collectivité territoriale de Savoie–Mont-Blanc[48] - [49]. Le projet est rejeté. Toutefois, le , l'Assemblée des Pays de Savoie évolue pour devenir le« Conseil Savoie Mont Blanc », accompagnée d'une nouvelle identité visuelle[50].

Notes et références

Notes

- Une pétition réunit plus de 13 651 signatures, 60 communes du Faucigny, 23 du Chablais français et 13 aux environs de Saint-Julien-en-Genevois favorables au projet suisse, soutenu par l’Angleterre[33] - [34] - [32].

- Exemples de sites[46] :

- Tarentaise : Usine de la Rosière à Bozel (Groupe Bozel-Malétra, 1922) ; Villard du Planay ; Usines de Plombière et de Château-Feuillet (ferro-silicium) sur la commune de La Léchère ; Usine de Notre-Dame-de-Briançon (traitement des dérivés de l'acétylène et élaboration du graphite pour les électrodes, 1932) ;

- Maurienne : Usines de Saint-Jean-de-Maurienne, de La Saussaz, de La Praz de la Compagnie AFC (Alais, Froges et Camargue) ;

- Val d'Arly : Usines de la Société d’électrochimie, d'électrométallurgie et des aciéries électriques d'Ugine (SECEMAEU) ;

- Haut-Faucigny : Site de Chedde à Passy (cf. Cheddite).

Références

- Gros, 1935, p. 443-444.

- Raoul Blanchard, « La Savoie. Tableau géographique », dans Comité d'organisation des fêtes du centenaire du Rattachement de la Savoie à la France, Mémorial de Savoie. Le Livre du Centenaire 1860 - 1960, Chambéry, Presses des imprimeries réunis de Chambéry, , p. 25.

- Honoré Coquet et Michel Chabloz, Les Alpes, enjeu des puissances européennes : l'Union européenne à l'école des Alpes ?, Paris/Budapest/Torino, Harmattan, , 294 p. (ISBN 2-7475-5120-2), p. 71.

- Jean-Marie Jeudy, Les mots pour dire la Savoie : Et demain, j'aurai autre chose à vous raconter, Montmélian, La Fontaine de Siloé, , 540 p. (ISBN 978-2-84206-315-3, lire en ligne), p. 142.

- Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques Julliard, Histoire de France des régions : la périphérie française des origines à nos jours, Éditions du Seuil, coll. « Points », , 438 p. (ISBN 978-2-02-078850-2, lire en ligne), p. 161.

- [PDF] « Archives de l'ancien duché de Savoie », sur www.sabaudia.org (consulté le ) : « « Avant-Propos » Archives de l'ancien duché de Savoie (série SA), Inventaire, tomé 1 : « Archives de cour », Gardet, 1966. ».

- Nouvelle encyclopédie de la Haute-Savoie, 2007, p. 335 (Lire en ligne).

- La Rédaction, « Le site de la grotte du Baré désormais préservé », Le Messager, (lire en ligne).

- Béruard, Hudry, Châtel, Favre, 1998, p. 8-12.

- Aimé Bocquet, « Le peuplement des Alpes du Nord », sur aimebocquet.perso.sfr.fr

- Yves Billaud et André Marguet, « Recherches archéologiques récentes dans les lacs de Savoie », La Rubrique des patrimoines de Savoie, no 17, , p. 12

- Loïc de Cargouët, Inrap, « La nécropole néolithique de Genevray à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie », sur le site Images d’archéologie, l'iconothèque de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, (consulté le ).

- Inrap, « Site archéologique : Le Genevray (dossier) », sur le site de l'Institut national de recherches archéologiques préventives - www.inrap.fr, 7 août 2008, mise à jour le 18 juillet 2016 (consulté le ).

- A. Ballet F., Raffaelli P., Rupestres : roches en Savoie, gravures, peintures, cupules, Chambéry, Musée savoisien, , 147 p. (ISBN 978-2-905196-02-6).

- Sorrel, 2006, p. 74 (Lire en ligne)

- Béruard, Hudry, Châtel, Favre, 1998, p. 20-21.

- Comby, 1977, p. 10, « Premier portiers des Alpes, Médulles et Ceutrons contrôlent le trafic organisé à travers les grands cols alpestres ».

- Bernard Demotz et François Loridon, 1000 ans d'histoire de la Savoie : La Maurienne, vol. 2, Cléopas, , 845 p. (ISBN 978-2-9522459-7-5), p. 47.

- Guichonnet, 1996, p. 49.

- Sorrel, 2006, p. 98 (Lire en ligne).

- Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, p. 444.

- Pierre Duparc, « La Sapaudia », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 102, no 4, , p. 371-384 (lire en ligne).

- Laurent Ripart, « Du royaume burgonde au royaume de Bourgogne : les terres savoyardes de 443 à 1032 », sur le site des Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie - Sabaudia.org (consulté le ), p. 7.

- Article de Cyrille Ducourthial, « Géographie du pouvoir en pays de Savoie au tournant de l’an mil », paru dans Christian Guilleré, Jean-Michel Poisson, Laurent Ripart et Cyrille Ducourthial, Le royaume de Bourgogne autour de l'an mil, Chambéry, Université de Savoie, coll. « Sociétés, Religions, Politiques », , 286 p. (ISBN 978-2-915797-35-0), p. 223-235 et suivantes.

- Léon Menabrea, « De la marche des études historiques en Savoie et en Piémont, depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours, et des développements dont ces études seraient encore susceptibles », Mémoires, vol. IX, no 1, , p. 348 (lire en ligne).

- La Savoie de l'an mil à la Réforme, 1984, p. 299-300, « Le premier duc de Savoie (1416) ».

- Claudius Sieber-Lehmann, « Guerres de Bourgogne : conséquences des guerres » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .

- Fabienne Abetel-Béguelin, « Lausanne, traité de » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .

- Micheline Tripet, « Thonon, traité de » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .

- Jacques Lovie, « Art et Histoire », dans Collectif, Savoie, écologie, économie, art, littérature, langue, histoire, traditions populaires, Christine Bonneton éditeur, .

- Varaschin 2009, p. 15-16.

- Nouvelle encyclopédie de la Haute-Savoie, 2007, p. 16-19 (Lire en ligne).

- Guichonnet, 1988, p. 166, 394.

- Guichonnet, 1982, p. 163.

- Menabrea, 1933, p. 339.

- Guichonnet, 1988, p. 396.

- La Savoie de Révolution française à nos jours, 1986, p. 262.

- Valeur pour la commune en 1861.

- « Fils de deux patries », Le Dauphiné libéré, .

- Sorrel, 2006, p. 404 (Lire en ligne).

- Comby, 1977, p. 129.

- La Savoie de Révolution française à nos jours, 1986, p. 354.

- Claude Muller, Les mystères du Dauphiné, Éditions De Borée, , 424 p. (ISBN 978-2-84494-086-5), p. 96-101.

- La Savoie de Révolution française à nos jours, 1986, p. 112.

- Jacques Delperrié de Bayac, Le Royaume du maréchal – Histoire de la zone libre, Éditions Robert Laffont, 1975, p. 14.

- La Savoie de Révolution française à nos jours, 1986, p. 257.

- La typologie en génération est celle admise par les aménageurs, citée par Rémy Knafou, Les Stations intégrées de sport d'hiver des Alpes françaises : l'aménagement de la montagne à la « française », Masson, , 319 p. (ISBN 978-2-225-49412-3). Cependant, le géographe Rémy Knafou présente simplement les trois premières générations (la quatrième n'existe pas lorsqu'il publie son ouvrage) en affirmant "C'est la typologie la plus classique, la plus communément admise par tous" p. 16).

- Le Monde.fr avec AFP, « Réforme territoriale : la Savoie et la Haute-Savoie veulent s'unir », Le Monde, (lire en ligne).

- Le Nouvel Observateur avec AFP, « Adieu les deux Savoies, bonjour la Savoie Mont-Blanc ? », Le Nouvel Observateur, (lire en ligne).

- Conseil Savoie Mont Blanc, « Conseil Savoie Mont Blanc - Communiqué de presse » [PDF], sur www.savoie.fr, (consulté le ).

Voir aussi

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Ouvrages généraux

- Claire Pittard (dir.), Histoire de la Savoie et de ses États, Fouesnant, Yoran Embanner, , 982 p..

- Thérèse Leguay, Jean-Pierre Leguay, La Savoie, des origines à nos jours, Rennes, Éditions Ouest-France, coll. « Histoire des provinces », , 128 p..

- Paul Guichonnet, Nouvelle encyclopédie de la Haute-Savoie : Hier et aujourd'hui, Montmélian, La Fontaine de Siloé, , 399 p. (ISBN 978-2-84206-374-0, lire en ligne).

- Christian Sorrel (dir.), Histoire de la Savoie en images : images & récits, Montmélian, La Fontaine de Siloé, coll. « Les Savoisiennes », , 461 p. (ISBN 2-84206-347-3, lire en ligne).

.

. - Emmanuel Cerisier, Thérèse Leguay, Jean-Pierre Leguay, Histoire de la Savoie, Paris, Éditions Jean-paul Gisserot, , 128 p. (ISBN 978-2-87747-804-5).

.

. - Robert Colonna d'Istria, Histoire de la Savoie, Paris, Ed. France-Empire, , 318 p. (ISBN 2-7048-0943-7).

- Thérèse et Jean-Pierre Leguay, Histoire de la Savoie, Paris, Éd. Ouest-France, , 128 p. (ISBN 2-87747-812-2).

.

. - Aristide Béruard, Marius Hudry, Juliette Châtel, Alain Favre, Découvrir l’Histoire de la Savoie, Centre de la Culture Savoyarde, , 240 p. (ISBN 2-9511379-1-5).

.

. - Claude Genoux, Histoire de Savoie, depuis la domination romaine jusqu'à nos jours, Fontaine de Siloé, .

- Jean-Marie Mayeur, Christian Sorrel (dir.) et Yves-Marie Hilaire, La Savoie, t. 8, Paris, Beauchesne, , 443 p. (ISBN 978-2-7010-1330-5).

.

. - Paul Guichonnet (sous la dir.), Nouvelle Histoire de la Savoie, Toulouse, éd. Privat, , 366 p. (ISBN 2-7089-1637-8).

.

. - Jean de Pingon, Savoie française, Histoire d'un pays annexé, Yens-sur-Morges (Suisse), éd. Cabédita, Coll. Archives vivantes, , 204 p. (ISBN 978-2-88295-184-7).

. Fondateur de la Ligue savoisienne

. Fondateur de la Ligue savoisienne - Roland Edighoffer, Histoire de la Savoie, t. 151, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », , 128 p. (ISBN 978-2-13-044838-9).

.

. - J.R. Clocher, Histoire populaire de la Savoie, éd. Imprimerie Gaillard, coll. « Trésors de la Savoie », .

- Louis Comby, Histoire des Savoyards, Nathan, coll. « Dossier de l'histoire », , 160 p. (ISSN 0154-9499).

.

. - Paul Guichonnet, Histoire de la Savoie, Privat, coll. « Univers de la France et des pays francophones. Série Histoire des provinces » (réimpr. 1988) (1re éd. 1973), 480 p.

.

. - Robert Avezou, Histoire de la Savoie, éd. PUF, coll. « Que sais-je ? » (réimpr. 1948, 1963) (1re éd. 1944) (ISSN 0768-0066).

- [CH 1969] Cahiers d'Histoire (Revue) : « La Savoie. Des origines à nos jours », t. 5, Lyon, PUF, .

.

. - Henri Menabrea, Histoire de la Savoie, Montmélian, Éd. Bernard Grasset (1933), puis La Fontaine de Siloé (2009), (réimpr. 1958, 2009) (1re éd. 1933), 676 p. (ISBN 978-2-84206-428-0, lire en ligne).

.

. - Victor de Saint-Genis, Histoire de Savoie, d'après les documents originaux, depuis les origines les plus reculées jusqu'à l'Annexion, vol. 3, Chambéry, Édition Bonne, Conte-Grand, 1868-1869.

- Jean-Louis Grillet, Dictionnaire historique, littéraire et statistique des départements du Mont-Blanc et du Léman, contenant l'histoire ancienne et moderne de la Savoie, vol. 3, t. 2, Chambéry, J.F. Puthod, .

Ouvrages centrés sur une période

- Préhistoire et Antiquité :

- Jean Prieur, Aimé Bocquet, Michelle Colardelle, Jean-Pierre Leguay, jean Loup, Jean Fontanelle, Histoire de la Savoie : La Savoie des origines à l'an mil : Histoire et archéologie, Rennes, Ouest France Université, , 442 p. (ISBN 2-85882-495-9, lire en ligne).

.

. - F. Ballet, P. Binez, Aimé Bocquet, G. Pion, Jean Prieur, « La Préhistoire en Savoie », dans Mémoires et documents de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, coll. « L'histoire en Savoie » (no 52), , 23 p. (ISSN 0046-7510).

- Jean Prieur, Aimé Bocquet, Michelle Colardelle, Jean-Pierre Leguay, jean Loup, Jean Fontanelle, Histoire de la Savoie : La Savoie des origines à l'an mil : Histoire et archéologie, Rennes, Ouest France Université, , 442 p. (ISBN 2-85882-495-9, lire en ligne).

- Période médiévale :

- Bernard Demotz, Le comté de Savoie du XIe au XVe siècle : Pouvoir, château et État au Moyen Âge, Genève, Slatkine, , 496 p. (ISBN 2-05-101676-3).

.

. - Réjane Brondy, Bernard Demotz, Jean-Pierre Leguay, Histoire de la Savoie : La Savoie de l'an mil à la Réforme, XIe-début XVIe siècle, Ouest France Université, , 626 p. (ISBN 2-85882-536-X, lire en ligne).

.

. - Pierre Duparc, Le comté de Genève, (IXe-XVe siècles), t. XXXIX, Genève, Société d’histoire et d’archéologie de Genève, coll. « Mémoires et documents » (réimpr. 1978) (1re éd. 1955), 621 p. (lire en ligne).

- Paul Lullin et Charles Le Fort, Régeste genevois : Répertoire chronologique et analytique des documents imprimés relatifs à l'histoire de la ville et du diocèse de Genève avant l'année 1312, Société d'histoire et d'archéologie de Genève, , 542 p. (lire en ligne).

- Bernard Demotz, Le comté de Savoie du XIe au XVe siècle : Pouvoir, château et État au Moyen Âge, Genève, Slatkine, , 496 p. (ISBN 2-05-101676-3).

- Période moderne :

- Roger Devos, Bernard Grosperrin, Histoire de la Savoie : La Savoie de la Réforme à la Révolution française, Rennes, Ouest France Université, , 566 p. (lire en ligne).

.

. - Charles Buet, Les Ducs de Savoie aux XVe et XVIe siècles. Alfred Mame et Fils. Tours. 1878. General Books (18 janvier 2012) (ISBN 978-1235538049).

- Roger Devos, Bernard Grosperrin, Histoire de la Savoie : La Savoie de la Réforme à la Révolution française, Rennes, Ouest France Université, , 566 p. (lire en ligne).

- Période contemporaine :

- Romain Maréchal et Yannick Milleret Atlas historique de Savoie, 1792-1914. ed. Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, 2013, 184 p., (ISBN 978-2-85092-023-3)

- Denis Varaschin (dir.), Aux sources de l'histoire de l'annexion de la Savoie, Peter Lang, , 625 p. (ISBN 978-90-5201-570-5 et 90-5201-570-8, lire en ligne).

- André Palluel-Guillard (sous la dir.), Histoire de la Savoie : La Savoie de Révolution française à nos jours, XIXe-XXe siècle, Ouest France Université, , 626 p. (ISBN 2-85882-536-X).

.

. - Paul Guichonnet (préf. Henri Baud), Histoire de l'annexion de la Savoie à la France et ses dossiers secrets, Roanne, Éditions Horvath, , 354 p. (ISBN 978-2-7171-0235-2).

.

. - Jacques Lovie, La vraie vie de tous les jours en Savoie romantique (1815-1860), 1977, 224 pages.

Ouvrages sur les communes

- Michèle Brocard, Lucien Lagier-Bruno, André Palluel-Guillard, Histoire des communes savoyardes : Chambéry et ses environs. Le Petit Bugey (vol. 1), Roanne, Éditions Horvath, , 475 p. (ISBN 978-2-7171-0229-1).

- Michèle Brocard, Lucien Lagier-Bruno, André Palluel-Guillard, Histoire des communes savoyardes : Aix-les-Bains et ses environs - Les Bauges - La Chartreuse - La Combe de Savoie - Montmélian (vol. 2), Roanne, Éditions Horvath, , 463 p. (ISBN 978-2-7171-0310-6).

- Michèle Brocard, Maurice Messiez-Poche, Pierre Dompnier, Histoire des communes savoyardes : La Maurienne - Chamoux - La Rochette (vol. 3), Roanne, Éditions Horvath, , 558 p. (ISBN 978-2-7171-0289-5).

- Marius Hudry, Histoire des communes savoyardes : Albertville et son arrondissement (vol. 4), Roanne, Éditions Horvath, , 444 p. (ISBN 978-2-7171-0263-5).

- Henri Baud, Jean-Yves Mariotte, Alain Guerrier, Histoire des communes savoyardes : Le Faucigny, Roanne, Éditions Horvath, , 619 p. (ISBN 2-7171-0159-4).

- Henri Baud, Jean-Yves Mariotte, Histoire des communes savoyardes : Le Chablais, Éditions Horvath, , 422 p. (ISBN 978-2-7171-0099-0).

- Henri Baud, Jean-Yves Mariotte, Jean-Bernard Challamel, Alain Guerrier, Histoire des communes savoyardes. Le Genevois et Lac d'Annecy (Tome III), Roanne, Éditions Horvath, , 422 p. (ISBN 2-7171-0200-0).

Ouvrages thématiques

- Collectif, Réalités des Pays de Savoie, éd. Association pour le développement de l'Université de Savoie (ADUS), .

- Jean-Yves Mariotte, A Perret, Atlas historique de la Savoie, Paris, .

- Adolphe Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, La Fontaine de Siloé (réimpr. 2004) (1re éd. 1935), 519 p. (ISBN 978-2-84206-268-2, lire en ligne).

- Jules-Joseph Vernier, Étude historique et géographique sur la Savoie, Paris, Le Livre d'Histoire - Res Universis, (réimpr. 1993) (1re éd. 1896), 137 p. (ISBN 978-2-7428-0039-1 et 2-7428-0039-5, lire en ligne).

.

.

Ouvrages sur les personnalités savoyardes

- Michel Germain, Personnages illustres des Savoie : "de viris illustribus", Lyon, Autre Vue, , 619 p. (ISBN 978-2-915688-15-3).

.

. - Pierre Préau (dir.), Hommes & Femmes. Ils ont fait la Savoie, éd. Questio, coll. "Histoire d'histoires", (ISBN 2-913732-16-X).

- Jules Philippe, Les Gloires de la Savoie, J.-B. Clarey, , 318 p. (lire en ligne)

Personnalités

Histoires urbaines

Autres thématiques

Institutionnels

- Collectif, « Savoie » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .

- Dossiers sur le site de mutualisation des Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie - Sabaudia.org

- Notamment une « chronologie »

Autres

- Voir - Pages personnelles de A. Cerri concernant l'histoire des pays de Savoie.

- Voir - Histoire vue par le mouvement indépendantiste la Ligue savoisienne.