Béruges

Béruges est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

| Béruges | |||||

_Abbaye_du_Pin.JPG.webp) L'abbaye du Pin. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Vienne | ||||

| Arrondissement | Poitiers | ||||

| Intercommunalité | Communauté urbaine du Grand Poitiers | ||||

| Maire Mandat |

Olivier Kirch 2020-2026 |

||||

| Code postal | 86190 | ||||

| Code commune | 86024 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Bérugeois | ||||

| Population municipale |

1 561 hab. (2020 |

||||

| Densité | 48 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 34′ 06″ nord, 0° 12′ 29″ est | ||||

| Altitude | Min. 87 m Max. 152 m |

||||

| Superficie | 32,63 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Poitiers (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Vouneuil-sous-Biard | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

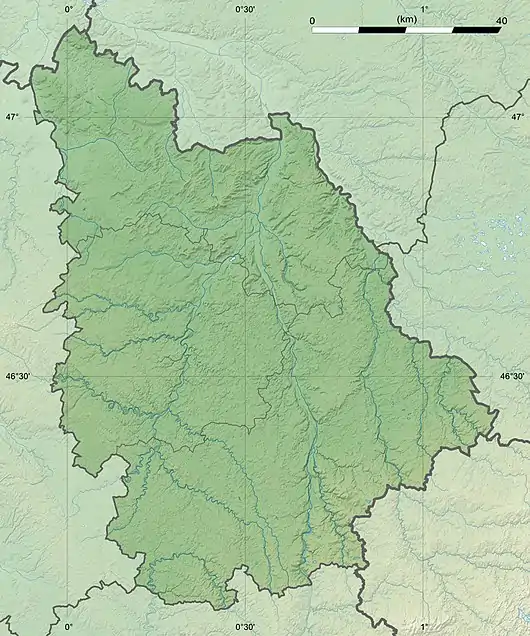

Géolocalisation sur la carte : Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Ses habitants sont appelés les Bérugeois[1].

Géographie

Localisation

Béruges est une commune rurale, située à 12 km au sud-ouest de Poitiers. Elle est intégrée à Grand Poitiers à partir de 2005.

Communes limitrophes

Géologie et relief

Territoire le plus vaste de son agglomération après Poitiers, la commune de Béruges s'étend sur 3 263 ha dont presque la moitié est recouvert de forêts (1 446 ha). Ainsi, le territoire communal est recouvert pour précisément 47 % par des forêts et des milieux semi-naturel, pour 52 % par des terres agricoles et pour 1 % par le bourg[2]. La présence de milieux naturels et semi-naturels riches et diversifiés sur le territoire communal permet d’offrir des conditions favorables à l’accueil de nombreuses espèces pour l'accomplissement de leur cycle vital (reproduction, alimentation, déplacement, refuge). Forêts, landes, prairies et pelouses, cours d’eau et zones humides… constituent ainsi des cœurs de biodiversité et/ou de véritables corridors biologiques.

Le paysage se compose de bocages, de plaines de champs ouverts, de plaines vallonnées plus ou moins boisées et de vallées[3]. Le bourg lui-même est situé sur un promontoire rocheux d'une dizaine d'hectares, dans un méandre de la Boivre.

La commune compte deux grands massifs forestiers, répertoriés ZNIEFF[4] : une partie de la forêt domaniale de Vouillé-Saint-Hilaire au nord et une partie de la forêt de l'Épine au sud qui était autrefois la propriété des templiers[5]. Les espaces boisés contribuent, ainsi, à assurer des fonctions de production (bois d’œuvre mais aussi bois énergie), de protection (espèces, qualité des eaux) et sociales (accueil du public). Les forêts les plus anciennes ou implantées dans des conditions écologiques particulières (pentes, bords de cours d'eau...) abritent en général la biodiversité la plus forte. Mais, au cours de l’histoire, pour répondre aux besoins d'une population rurale importante, la forêt poitevine a été intensément défrichée et surexploitée jusqu’à la révolution industrielle. Environ la moitié des forêts actuelles du Poitou n'existait pas il y a 200 ans[6].

Le sol de la commune est composé pour la partie correspondant au Seuil du Poitou, de Bornais (ce sont des sols brun clair sur limons, profonds et humides, à tendance siliceuse) sur 47 % de la surface et pour 46 % d'argile à silex peu profonde ; et pour la partie vallonnée et en terrasses alluviales, de calcaire pour le restant de surface soit 7 %[3].

Hydrographie

La commune de Béruges est traversée par 19 km de cours d'eau avec comme rivière principale la Boivre sur 12 km qui traverse la commune d'est en ouest en décrivant des méandres. La Boivre peut provoquer des inondations comme en 1982, 1992, 1994, 1995, 1999 et 2010. Ces inondations peuvent être accompagnées de coulées de boue et de mouvement de terrain.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[7]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[8].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[11] complétée par des études régionales[12] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Poitiers-Biard », sur la commune de Biard, mise en service en 1921[13] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[14] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[15] à 11,7 °C pour 1981-2010[16], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[17].

Voies de communication et transports

Les gares ou haltes ferroviaires les plus proches sont celles de Poitiers situé à 9,8 km qui reçoit le TGV, Ligugé (halte) à 10,9 km, Iteuil-Centre (halte) à 12,5 km, Chasseneuil (halte) à 15,8 km et Vivonne (halte) à 16,3 km. L’aéroport le plus proche est l'aéroport de Poitiers-Biard situé à 7,9 km. La commune est desservie par la ligne 31 du réseau de transport Vitalis ainsi que le S51 qui ne dessert que les étudiants se rendant à Poitiers.

Urbanisme

Typologie

Béruges est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [18] - [19] - [20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Poitiers, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 97 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[21] - [22].

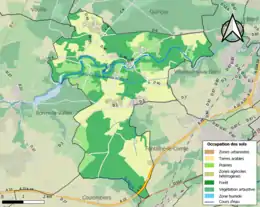

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (50,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (51,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (48,6 %), terres arables (32,7 %), prairies (15,1 %), zones agricoles hétérogènes (2,5 %), zones urbanisées (0,9 %), zones humides intérieures (0,2 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Béruges est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[24]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[25].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Rune et la Boivre. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1992, 1993, 1995, 1999 et 2010[26] - [24].

Béruges est exposée au risque de feu de forêt. En 2014, le deuxième plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été adopté pour la période 2015-2024[27]. Les obligations légales de débroussaillement dans le département sont définies dans un arrêté préfectoral du [Note 7] - [28], celles relatives à l'emploi du feu et au brûlage des déchets verts le sont dans un arrêté permanent du [29] - [30].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[31]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[32]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[33]. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (79,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 8] - [34].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 1997, 2003, 2005, 2011 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[24].

Toponymie

Le nom de la ville proviendrait du mot celte beruco qui désigne une lande, une terre de bruyère[35].

Histoire

De la Préhistoire à l'Antiquité

Des fouilles réalisées dès le XIXe siècle, puis à partir de 1976, indiquent une occupation de l'éperon rocheux de Béruges depuis 2500 av. J.-C. Des silex découverts attestent la présence d'agriculteurs-éleveurs de la culture d'Artenac.

Vers 450 av. J.-C., un village s'est créé. Des artisans bronziers et des forgerons y ont installé leurs ateliers. Vers la fin du Second âge du fer, le village s'entoure d'un murus gallicus, formant ainsi un petit oppidum.

Des restes de céramiques campaniennes, des amphores vinaires de Campanie ou de Tarragonaise, des amphores à huile de Bétique confirment que cet oppidum, au cours des IIe et Ier siècles av. J.-C. ne vivait pas en autarcie et était en contact avec le monde romain.

La conquête romaine va provoquer une transformation du village. Le murus gallicus disparait et Béruges devient une imposante villa gallo-romaine dont il reste encore d'importants témoignages : puits, mur de soutènement. Elle était décorée d'enduits peints, de marbres provenant de la mer Égée ou d'Asie Mineure et de mosaïques. De nombreux objets de la vie quotidienne de cette période ont été retrouvés : verrerie, bijoux en bronze, objets en os, céramiques communes et de luxe, monnaies, clous, buste de marbre, lampes à huile.

L'activité apparait importante de la première moitié du Ier siècle jusqu'au milieu du IIe siècle apr. J.-C., puis les artefacts se font de plus en plus rares, indiquant, sans doute, une plus faible occupation du site.

Le Moyen Âge

Durant le Haut Moyen Âge, Béruges est occupée par une communauté qui installe ses sépultures à l'emplacement d'édifices gallo-romains. Une première église est construite dédiée à saint Gervais et saint Protais.

Au IXe siècle, les Lusignan, puissante famille féodale du Poitou, sont seigneurs de Béruges. Ils sont probablement à l'origine de la construction de la tour de Guyenne. À la suite de la rébellion d'Hugues X de Lusignan contre le roi de France Louis IX (Saint Louis) et son échec en 1242, la seigneurie est partagée entre plusieurs seigneuries ecclésiastiques : l'abbaye du Pin fondée en 1120 et rattachée en 1163 à l'abbaye cistercienne de Pontigny, la commanderie de l'ordre du Temple de l’Épine, l'abbaye de Fontaine-le-Comte et les seigneurs laïcs de Mons, de la Raudière et de la Bourdillière.

L'Époque moderne

Les guerres de Religion portent un coup terrible aux seigneuries ecclésiastiques. La seigneurie de Béruges appartient successivement à plusieurs familles.

En 1723, le curé de Béruges soutenait ses paroissiens dans leurs luttes : il les pousse même à se soulever contre les employés de la gabelle et les fait jeter au cachot[36].

Vers 1780, Béruges compte environ 700 habitants.

Béruges accueille favorablement les avancées de la Révolution française. Elle plante ainsi son arbre de la liberté, symbole de la Révolution[37].

L’Époque contemporaine

Béruges devient une commune en 1790. Les biens de l’Église et des nobles émigrés sont vendus comme biens nationaux et achetés essentiellement par les bourgeois de Poitiers.

Au XIXe siècle, le bourg, petite commune rurale aux terres pauvres se dépeuple.

De 1922 à 1934, la ligne de tramway Poitiers-Lavausseau dessert Béruges.

Politique et administration

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Poitiers, du tribunal de grande instance de Poitiers, de la cour d'appel Poitiers, du tribunal pour enfants de Poitiers, du conseil de prud'hommes de Poitiers, du tribunal de commerce de Poitiers, du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du tribunal des pensions de Poitiers, du tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Vienne, de la cour d’assises de la Vienne.

Services publics

Les réformes successives de La Poste ont conduit à la fermeture de nombreux bureaux de poste ou à leur transformation en simple relais. Toutefois, la commune a pu maintenir le sien.

Administration municipale

En 1964, la commune de Béruges s'agrandit d'une portion de la commune de Quinçay correspondant au hameau de Ferrières.

Depuis le 1er janvier 2005, Béruges fait partie de la communauté d'agglomération de Poitiers

Jumelages

Béruges est jumelée avec Avinyonet del Penedès en Catalogne (Espagne).

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[38]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[39].

En 2020, la commune comptait 1 561 habitants[Note 9], en augmentation de 17,1 % par rapport à 2014 (Vienne : +1,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

La population de Béruges décline jusqu'en 1976, puis entrant dans la sphère d'influence de Poitiers, la commune devient péri-urbaine et sa structure sociale s'en trouve modifiée. La population se rajeunit et augmente depuis cette date.

En 2008, la densité de population de la commune était de 39 hab./km2, 61 hab./km2 pour le département, 68 hab./km2 pour la région Poitou-Charentes et 115 hab./km2 pour la France.

Selon le recensement de 2009, publié en 2012 par l'INSEE, la population du bourg s'élève a 1 324 habitants avec une densité de 40,58 hab./km2. Toutefois, à ce nombre d'habitants, il faut soustraire les résidences secondaires (33 habitants) pour constater que la population permanente de Béruges est de 1 291 habitants.

En 2007, la population était de 1 271 personnes avec 51,6 % d'hommes et 48,4 % de femmes, soit la même proportion qu'en 1999. Le nombre de célibataires était de 29 % dans la population. Les couples mariés représentaient 62,7 % et les divorcés 5,1 % des habitants. Le nombre de veufs et de veuves était de 3,2 %.

Les retraités et les préretraités représentaient 15 % de la population en 2007 (contre 11,2 % en 1999).

La commune appartient à la communauté d’agglomération de Poitiers (le Grand Poitiers) qui connait un certain dynamisme démographique puisque sa population s’est accrue de 1,32 % par an en moyenne sur la période 1999-2006 (Ce taux est de 0,7 % pour le département). Ceci illustre le constat démographique suivant : des zones rurales qui perdent de plus en plus d’habitants au profit d’une zone périurbaine autour de Poitiers et de Châtellerault. Cette vaste zone concentre 70 % de la population du département (soit environ 300 000 personnes) et 25 % des moins de 20 ans. En outre, en supposant le maintien des tendances démographiques depuis 1990, entre 2006 et 2020, la population de l’aire urbaine de Poitiers devrait s’accroître de +16,5 % et celle de Châtellerault de +5,0 %[42]. La population de la commune devrait donc continuer à croitre.

Cependant, la population du Grand Poitiers[43] n'a quasiment pas augmenté entre 2007 et 2012 (141 986 habitants en 2007 pour 142 751 habitants en 2012).

Le dynamisme démographique concerne surtout les communes limitrophes de la capitale poitevine. C'est le cas pour Béruges dont la population a augmenté d’une centaine d’habitants. Béruges reste attractive car c’est une commune encore rurale tout en pouvant faire bénéficier sa population des services de l’agglomération poitevine proche.

Enseignement

Béruges dépend de l'académie de Poitiers et son école primaire C.-et-D.-Alleaume de l'inspection académique de la Vienne.

Économie

Agriculture

Selon la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes, il n'y a plus que 14 exploitations agricoles en 2010 contre 21 en 2000[44]. Les surfaces agricoles utilisées ont diminué et sont passées de 1 298 hectares en 2000 à 1 209 hectares en 2010. 31 % sont destinées à la culture des céréales (blé tendre essentiellement mais aussi orges et maïs), 17 % pour les oléagineux (colza), 36 % pour le fourrage et 13 % reste en herbes[44].

6 exploitations en 2010 (contre 12 en 2000) abritent un élevage de bovins (1 045 têtes en 2010 contre 885 en 2000). L'élevage d'ovins a disparu en 2010 (320 têtes sur 3 fermes en 2000) ainsi que l'élevage de la volaille[44]. Cette évolution de l'élevage de moutons est conforme à la tendance globale du département de la Vienne. En effet, le troupeau d’ovins, exclusivement destiné à la production de viande, a diminué de 43,7 % de 1990 à 2007[45].

Commerce et Industrie

Comme beaucoup des communes rurales qui ont connu l'exode des populations, la commune de Béruges a vu tous ses commerces disparaitre les uns après les autres. Aujourd'hui, il ne reste qu'une boulangerie. Ainsi qu'une doreuse ornemaniste "Atelier dorure Forget Morin" installée depuis 2005.

Selon l'INSEE, en 2009, Béruges accueillait 97 entreprises dont 48 liées à l'activité immobilière et 17 rattachées au secteur agricole (production laitière en vue de la confection du fromage chabichou, ayant l'appellation chabichou du Poitou - AOC et du beurre de Charentes-Poitou - AOC) et à l'élevage (veau, agneau et porcs).

Un marché important a lieu une fois par semaine sur la place de l'Église, le jeudi matin.

Emploi et activité

Selon l'INSEE, en 2007, le nombre d'emplois situés sur la commune était de 127.

Le taux de chômage était de 6,6 % en 2007 contre 7,2 % en 1999, selon l'Insee. Le taux d'activité était de 78,9 % contre 74 %, huit ans plus tôt.

Culture locale et patrimoine

Patrimoine religieux

- L'abbaye du Pin.

- Bornes abbatiales (frappées de la crosse de l'abbaye du Pin).

- L'église du Sacré-Cœur est un édifice de grande taille, dont le chœur est tourné vers l'occident et non vers l'est, comme le voudrait la tradition chrétienne en France, c'est-à-dire vers Jérusalem. L'église a été construite en 1888 à l'emplacement du cimetière, après que la foudre soit tombée en 1873 sur l'ancien édifice. Devant l'ampleur des dégâts et sa petite taille, l'ancienne église n'a pas été reconstruite.

- À sept kilomètres de Béruges, au sud, se situe l'ancienne abbatiale Notre-Dame de Fontaine-le-Comte. Elle a été fondée par Guillaume VII, comte de Poitiers. Le chevet est composé d'une abside en hémicycle et de deux absidioles. Il est épaulé par des contreforts plats. À l'intérieur, la nef est voûtée en berceau brisé. La voûte du carré du transept repose sur huit nervures toriques. La vaste abside en cul-de-four a été conçue pour accueillir en abondance la lumière provenant de sept fenêtres en plein cintre. Les stalles sont à motif de rocaille. Elles datent de 1720. Belle statuette polychrome de saint Sébastien. Une partie d'un des bâtiments conventuels du XVe siècle est occupée par la mairie.

Patrimoine civil

- Le château de Béruges : il date du XIXe siècle. C'est le château le plus important d'une commune qui en possède une dizaine.

- Sur la route en direction de Vouillé et Lavausseau, il est possible de voir dans la forêt, les ruines d'une forteresse médiévale. Il s'agit de la tour de Béruges, appelée aussi tour de Ganne au XVIIe siècle et parfois, aujourd'hui, tour de Guyenne. La fortification fut avec le château de Lusignan, le dernier réduit de résistance des Lusignan au roi de France, Saint Louis, qui l'assiège et s'en empare en 1242. Les ruines sont inscrites comme monument historique depuis 1991.

- Château de l'Épinay.

- Château La Raudière. Ses bâtiments sont en forme de U et sa grande cour intérieure est fermée par une grille en fer forgée imposante. Les écuries sont ornées d'une grosse tête de cheval. Le château possède aussi un beau pigeonnier qui date de la construction de l'ensemble, soit 1647.

- Château de Visais.

- Les deux monuments aux morts. Béruges a la particularité d'avoir deux monuments aux morts au sein du bourg. En 1919, un premier monument est bâti et installé à l'entrée du cimetière. Un an plus tard, le maire, François Albert, futur ministre, obtient du gouvernement un canon lance-bombes allemand en guise de trophée. Toutefois, la place est insuffisante pour le mettre à côté du monument aux morts. De ce fait, celui-ci est déplacé pour être reconstruit en 1920 sur la place de l'Église, accompagné du canon, entouré d'obus enchainés et surmonté d'une croix militaire. Le canon y restera jusqu'en 1941, date à laquelle les troupes allemandes le récupéreront pour en fondre le métal. En 1921, le président du comité responsable de ce monument, demande et obtient de la municipalité le droit de construire un monument ayant à son sommet une croix religieuse. Le monument s'élève à l'entrée du village. Les noms de 36 morts pour la France y sont gravés contre 38 pour le monument aux morts érigés sur la place de l'Église. Ultime rebondissement: en 2013, le conseil municipal vote le déplacement du monument situé sur la place de l'Église vers le cimetière, là où il avait été érigé en 1919.

Patrimoine naturel

Selon l'Inventaire des arbres remarquables de Poitou-Charentes[46], il y a trois arbres remarquables sur la commune qui sont un cèdre de l'Atlas, un orme champêtre et un érable champêtre.

Certains espaces naturels de la commune sont reconnus comme zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)[4]. Ces zones sont au nombre de cinq et couvrent 26 % de la surface de la commune. Il s'agit de :

- la vallée de la Boivre ;

- la forêt de l’Épine située à 5,7 km du bourg ;

- le bois du Parc ;

- la forêt de Vouillé située à 4,8 km de Béruges ;

- la forêt de Saint-Hilaire situé à 1,8 km de la commune.

La vallée de la Boivre

La partie de la vallée classée comme zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)[4] est située en périphérie ouest de Poitiers. La zone englobe le cours inférieur du cours d'eau la Boivre, un petit affluent de la rive gauche du Clain. Le nom de Boivre vient du vieux français "bièvre" qui signifie "castor". Les castors devaient donc, manifestement, être abondants dans la vallée pour avoir laissé en mémoire leur nom. Dans ce secteur, la Boivre décrit de profonds méandres. Ils sont bordés de versants pentus d'exposition très variable, encadrant un fond de vallée plat et large de 100 à 200 mètres.

Cette zone est couverte de chênes, de charmes, d'érables sur les pentes fortes exposées plutôt vers le nord. En fond de vallée, les espèces d'arbres les plus représentées sont les frênes et les aulnes.

Les sous-bois frais situés sur les pentes exposées au nord abritent des végétaux à la belle floraison au printemps : jacinthes des bois bleues, anémones blanches et lamiers jaunes ainsi que quelques espèces rares comme la Lathrée écailleuse qui est une curieuse plante dépourvue de chlorophylle et qui parasite les racines de certains arbres, le Corydale à bulbe plein ou l'Isopyre faux-pigamon.

Les versants exposés au sud sont occupés essentiellement par les chênes pubescents et quelques chênes verts qui ont la propriété de ne pas perdre leur feuillage en hiver. À leurs pieds, s'est installée la Tulipe sauvage qui est une plante rare et qui est protégée sur l'ensemble du territoire français.

En fond de vallée, sur les rives, la Grande Douve qui est le plus grand des "boutons d'or" de la flore française, a trouvé un biotope favorable. La Grande Douve est protégée sur l'ensemble du territoire français tout comme une sorte de tulipe sauvage ne fleurissant que dans les prairies humides : la fritillaire pintade.

La vallée abrite les oiseaux que l'on rencontre habituellement dans les milieux forestiers du département de la Vienne, à l’exception du bouvreuil, qui est une espèce peu commune et très dispersée dans le département.

La forêt de l’Épine

La forêt de l’Épine est une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)[4] située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Poitiers. C'est un massif de 600 hectares incluant plusieurs petits étangs. La forêt occupe un plateau faiblement ondulé. La forêt a connu une occupation industrielle ancienne qui a été à l'origine d'une surexploitation liée à une ancienne forge qui exploitait le fer sur place. De plus, la forêt a subi une dégradation récente due à la construction de l'autoroute A10 dont le tracé a écorné sa pointe sud.

La forêt est essentiellement peuplée de trembles, de bouleaux, de chênes et de quelques hêtres.

D'un point de vue botanique, les mares et les étangs de la forêt de l’Épine constituent un habitat fragile et précieux, notamment les étangs Saunier et du Merle. On y trouve une des rares plantes carnivores de France : l'Utriculaire citrine.

La forêt est d'une remarquable richesse mycologique puisque 200 espèces de champignons y ont été recensées.

La forêt est aussi un abri pour des rapaces. Sept espèces différentes y ont été observées parmi lesquelles des espèces menacées et protégées au niveau national comme le Busard Saint-Martin, le Faucon hobereau ou la Bondrée apivore. Il est possible aussi de voir plusieurs passereaux rares en Poitou et protégés dans toute la France comme le Pouillot siffleur ou le Gros-bec casse-noyau.

La forêt est aussi une réserve de chevreuils.

Le bois du Parc

Le site a fait l’objet d’un classement et d’une protection comme zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF)[4]. Il comprend le bois du Parc qui est situé entre les deux grands massifs boisés que sont la forêt de Vouillé au nord et la forêt de l’Épine au sud, mais aussi un tronçon du cours de la Boivre, en aval immédiat de Montreuil-Bonnin. La zone s’étend sur le territoire de plusieurs communes : Béruges, Montreuil-Bonnin, la Chapelle-Montreuil.

La topographie qui est assez variée définit des habitats bien spécifiés. Il comprend, du sud au nord :

- un plateau d’altitude modeste qui culmine à 152 m. Les sols y sont limoneux et acides. Le plateau est couvert d’une chênaie calcifuge atlantique à chêne sessile. Les sous-bois abritent la Scille du printemps. C’est une espèce présente en France uniquement dans le Sud-Ouest et sur le littoral breton. En Poitou-Charentes, l’espèce est rare et elle est très localisée. En effet, on l’a recensé surtout dans le département des Deux-Sèvres et dans l’Ouest du département de la Vienne. Elle y est peu abondante.

- un versant pentu et raide qui domine le marais. Le versant est orienté nord-ouest. Il surplombe la Boivre. Il est recouvert par des chênes pédonculés et des charmes. Il abrite, aussi, quelques hêtres communs. Cette essence est surtout répandue dans la moitié nord de la France et elle est à affinités montagnardes dans le sud. Sa présence est très disséminée en région Poitou-Charentes où on la rencontre surtout dans des biotopes dont le microclimat est frais et humide, c’est-à-dire dans des ravins, des versants exposés au nord (comme pour le bois du Parc) ou à l’est. Dans ses sous-bois, a été recensée la Dentaire bulbifère. C’est une curieuse Crucifère aux petites fleurs rosées qui se reproduit partiellement par de petites bulbilles situées à l’aisselle de ses feuilles. Le bois du Parc est l’un de ses quatre sites répertoriés dans le département de la Vienne. Avec la Dentaire bulbifère, on trouve les plantes habituelles des sous-bois de chênaies-charmais : anémones, primevères, jacinthes et ancolies.

- le marais des Ragouillis qui borde la rivière. Il s’est développé en bas de pente à la faveur de suintements marneux. Il accueille diverses laîches, notamment la Laîche écailleuse. La Germandrée des marais y a été répertoriée ainsi que le Séneçon aquatique.

- en pied de coteaux, les suintements marneux alimentent aussi un petit étang artificiel.

- en bordure même de la Boivre se trouvent des prairies humides partiellement plantées de peupliers. Elles abritent deux Orchidées rares - l’Orchis incarnat et l’Orchis élevé, ainsi que la Fritillaire pintade, une tulipe sauvage des milieux humides.

Dans le bois du Parc, la présence du Pouillot siffleur, un passereau forestier de distribution localisée en Poitou-Charentes a été observée.

La forêt de Vouillé-Saint-Hilaire

La forêt de Vouillé est située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Poitiers. C'est un important massif domanial de 1500 hectares. Elle couvre un plateau à topographie très plane et d'altitude modeste : entre 130 et 140 mètres en moyenne.

Le peuplement forestier est homogène. Il s'agit essentiellement de chênes et de hêtres. Quelques zones ouvertes sont occupées par des landes à bruyères.

La forêt présente un intérêt biologique considérable illustré par la présence de 18 espèces de végétaux rares et/ou menacés. On peut découvrir :

- la Vesce de Poméranie dans les lisières internes de la forêt,

- le framboisier sauvage,

- L'Œillet superbe qui est une espèce protégée en France et dont la foret de Vouillé constitue l'une des deux zones où on peut le découvrir en région Poitou-Charentes.

- les Cicendies (la cicendie filiforme ou la cicendie fluette), plantes naines sur les chemins sablonneux temporairement humides qui traversent les landes.

- la Centenille naine,

- le Remoncule tripartite ou la Hottonie des marais, dans certaines mares,

- la Bartsie visqueuse,

- l'Illécèbre verticillé,

- la Laîche des montagnes ou la laiche dégitée,

- le laser à feuilles larges,

- la pivoine coralline,

- la scille du printemps.

La forêt semi-ouverte et la lande offrent un abri aux rapaces et aux passereaux dont 8 font l'objet d'une protection sur tout le territoire national. Il est ainsi possible de voir :

- le Circaète Jean-le-Blanc, un aigle méridional spécialisé dans la capture des reptiles. Il est, en forêt de Vouillé, au nord occidental de son aire de répartition en France.

- la Fauvette pitchou est un petit passereau originaire des maquis méditerranéens qui niche dans les secteurs de landes hautes à brande et ajoncs de la forêt.

- la Bondrée apivore

- le Busard cendré

- le Busard Saint-Martin

- l'Engoulevent d'Europe

- le Locustelle tachetée

- le Torcol fourmilier

Équipement culturel

- Musée archéologique gallo-romain.

Personnalités liées à la commune

- William Edward Willoughby Petter (en), dit « Teddy », né le 8 août 1908 à Highgate et mort le 1er mai 1968 à Béruges, ingénieur aéronautique, concepteur des Westland Lysander et Whirlwind, ainsi que du Folland Gnat.

- François Albert est ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts de juin 1924 à avril 1925 puis ministre du Travail de janvier à octobre 1933. Il est maire de Béruges de 1914 à 1933.

Voir aussi

Bibliographie

- E. Bizard, Béruges, histoire d'un village du Poitou, 1968.

- J-P. Chabanne, Béruges, 100 ans de découvertes archéologiques, Le Picton, no 46 juillet-aout 1984.

- J-P. Chabanne et J-P. Pautreau, Un habitat de hauteur du premier âge du fer à Béruges, Aquitania, sup. - 1986.

- M. Baussant-Vigier, Une paroisse rurale du Haut-Poitou : Béruges 1737-1815, maîtrise de l'université de Poitiers.

Articles connexes

- Liste des communes de la Vienne

- Anciennes communes de la Vienne

- Liste des cantons de la Vienne

- Liste des intercommunalités de la Vienne

- Poitou

- Liste des monuments historiques de la Vienne

- Géographie de la Vienne

- Histoire de la Vienne

- Climat de la Vienne

- Économie de la Vienne

- Démographie de la Vienne

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[9].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[10].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le brûlage des déchets verts à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels est interdit toute l’année et sur l’ensemble du département de la Vienne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Gentilé sur le site habitants.fr Consulté le 29/09/2008.

- Observatoire Régional de l'Environnement de Poitou-Charente

- Chambre Régionale d'agriculture de Poitou-Charente - 2007

- Secrétariat scientifique de l'inventaire des ZNIEFF, DREAL Poitou-Charentes, 2011

- Grand Poitiers, Histoire & Patrimoine - Béruges, novembre 2013, p. 2.

- IFEN-BD CORINE Land Cover® 2006, toutes couches « Forêt », hors espace vert artificialisé non agricole

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Poitiers-Biard - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Béruges et Biard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Poitiers », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Béruges », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Protection de la forêt contre les incendies », sur le site de la préfecture de la Vienne, (consulté le )

- « Arrêté relatif aux obligations de débroussaillement - Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne, (consulté le )

- « Règlement permanent de l'emploi du feu et du brûlage des déchets verts », sur le site de la préfecture de la Vienne, (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Béruges », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Le Patrimoine des communes de la Vienne en 2 tomes – Édition FLOHIC – 2002 – (ISBN 2-84234-128-7).

- Jean Nicolas, La Rébellion française : mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789, Paris : Gallimard, 2008. Collection Folio, (ISBN 978-2-07-035971-4), p. 143.

- Robert Petit, Les Arbres de la liberté à Poitiers et dans la Vienne, Poitiers : Éditions CLEF 89/Fédération des œuvres laïques, 1989, p.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Étude de KPMG pour le Conseil Général de la Vienne : FuturS en Vienne – diagnostic – novembre 2009

- INSEE 2014 : les chiffres sont ceux des populations totales. C'est-à-dire celles retenues pour établir les subventions que l'État verse aux communes. Pour obtenir la population totale, l'Insee ajoute la population « comptée à part » à la population municipale. Cette population comprend les personnes qui ont conservé une résidence dans une autre commune que celle où ils sont recensés. Ce sont les lycéens ou étudiants qui habitent Poitiers en période scolaire et rentrent chez leurs parents le week-end et/ou pendant les vacances. Ce sont aussi les personnes hospitalisées ou en établissement de convalescence, les militaires, les religieux et les personnes sans domicile fixe

- Fiches communales 2000 - 2010 de la Vienne

- Agreste – Bulletin no 12 de mai 2013

- Poitou-Charentes Nature, 2000