Béarnaise (race bovine)

La béarnaise est une race bovine française, originaire du Béarn dans les Pyrénées, vouée à un élevage mixte pour la production de lait et de viande.

|

Béarnaise

| |

Une béarnaise au Carnaval biarnés à Pau. | |

| Région d’origine | |

|---|---|

| Région | |

| Caractéristiques | |

| Taille | Grande à moyenne |

| Robe | Unie froment |

| Autre | |

| Diffusion | Locale, race préservée |

| Utilisation | Mixte |

C'est une vache de couleur unie blonde, avec des muqueuses roses et une ossature fine. La béarnaise se distingue par ses cornes grandes, symétriques, et s'évasant en forme de lyre. Historiquement, la béarnaise est utilisée comme animal de travail par les paysans béarnais. Elle présente d'excellentes aptitudes pour la traction, avec le pied sûr en montagne, participant aux traditionnelles transhumances vers le Haut-Béarn. Aujourd'hui, la béarnaise est principalement utilisée comme race allaitante pour produire de la viande de veau. Elle présente également de bonnes aptitudes de laitière, avec la fabrication de fromage, dont du mixte vache et brebis.

La béarnaise revêt une dimension totémique pour l'ancienne principauté du Béarn, sa figure est choisie dès le IXe siècle pour occuper les armoiries de la vicomté nouvellement créée. À la fin du XVIIIe siècle, la race béarnaise frôle une première fois l'extinction à la suite d'une épizootie foudroyante, qualifiée de peste bovine. Le cheptel de la béarnaise est alors décimé à plus de 80 %. La monarchie de Juillet puis le Second Empire offrent les conditions d'un renouveau de la race dans la première moitié du XIXe siècle, la vache du pays est qualifiée de « béarnaise » pour la première fois en 1854. En 1901, un herd-book de la « race des Pyrénées à muqueuses roses » est créé, en intégrant la béarnaise, mais aussi les vaches d'Urt et les vaches basquaises. Cette race commune à l'ouest des Pyrénées prend le qualificatif de « blonde des Pyrénées » à partir des années 1930.

À fin de la Seconde Guerre mondiale, l'État français fait le choix d'un élevage bovin productiviste. Les autorités créent la race à vocation bouchère « blonde d'Aquitaine » en 1962, qui reprend surtout les caractéristiques de la garonnaise. Les pouvoirs publics prennent des mesures pour « pulvériser » les « races condamnées », la béarnaise frôle ainsi l'extinction une seconde fois, dans un contexte de mécanisation croissante de l'agriculture française qui pénalise cet animal de travail. Ses effectifs passent de 269 000 têtes en 1945 à une cinquantaine d'individus à la fin des années 1970. Grâce au maintien de cette population de race pure dans les vallées béarnaises, la béarnaise trouve une existence officielle en 1978 comme race locale, elle bénéficie depuis d'un programme de préservation. Avec le travail commun des institutions et des associations d'éleveurs, les effectifs de la béarnaise remontent lentement jusqu'au début des années 2000, avant de connaître une croissance plus franche depuis les années 2010, avec environ 420 individus recensés en 2018.

Historique

Origine

Comme tous les bovins européens, l'origine de la béarnaise se trouve dans la domestication de l'aurochs il y a environ 10 000 ans[1]. La béarnaise appartient au rameau blond, issu du Bos taurus aquitanicus[A 1]. Cette race est façonnée par les bouviers et bergers à partir de populations bovines indigènes, présentes depuis des millénaires dans les Pyrénées[A 1]. La topographie des montagnes pyrénéennes contribue à la création d'animaux domestiques très rustiques. La béarnaise présente des qualités de résistance et de capacité d'adaptation aux conditions qui s'expliquent par cet environnement montagnard. La vache revêt très tôt une dimension totémique en Béarn, la béarnaise est choisie au IXe siècle pour occuper les armoiries de la nouvelle vicomté[A 2].

Au Moyen Âge, l'élevage du bétail constitue une part essentielle des ressources des paysans béarnais[A 3], les terres cultivables étant rares et les rendements infimes. Dans les vallées des montagnes béarnaises, l'espace disponible est réduit. Les éleveurs de montagne sont donc contraints à pratiquer la transhumance hivernale, vers le nord, parfois jusqu'aux Landes de Gascogne[A 3]. Les fors de Béarn ou encore Le livre rouge d'Ossau[A 4] régissent l'élevage bovin et les relations entre les éleveurs. Ces textes n'empêchent pas la survenue de nombreux conflits, notamment au sujet de la plaine du Pont-Long pour les Ossalois[alpha 1] ou des sources du massif de La Pierre Saint-Martin pour les Barétounais[alpha 2]. En 1538, le Béarn compte 20 000 têtes de bovins, pour une population de 60 000 habitants[A 3].

L'épizootie de 1774-1776

Le sud-ouest de la France est frappé en 1774 par une épizootie foudroyante, qualifiée de peste bovine[A 6]. Cette maladie perdure jusqu'au début de l'année 1776 en Béarn, faisant frôler l'extinction à l'ensemble du cheptel bovin. Le foyer de contagion serait parti de Hongrie quelques années avant son entrée par le port de Bayonne. Les plaines béarnaises sont touchées à partir du milieu de l'année 1774, puis les vallées montagnardes à la fin de l'année. Face au fléau, Louis XV fait envoyer le médecin Félix Vicq d'Azyr pour tenter d'endiguer son extension[A 7]. Des directives sont données pour faire abattre les animaux malades puis les enfouir afin de contenir le mal. Des abattages préventifs sont aussi réalisés dès 1774, mais malgré les promesses, sans indemnisation de la part de l'autorité royale. À la fin de l'épizootie début 1776, entre 80 % et 90 % du cheptel béarnais est décimé, soit de 70 000 à 110 000 têtes[A 8]. Certaines bourgades perdent jusqu'à 95 % de leur cheptel, comme Sainte-Colome ou Gelos. La catastrophe laisse de profondes traces dans les campagnes béarnaises jusqu'à la fin du XVIIIe siècle[A 9], l'absence de bovins freinant largement le travail de la terre.

La vallée de Barétous résiste mieux que le reste du Béarn à l'épizootie, les instructions communiquées par Félix Vicq d'Azyr sont particulièrement suivies, et permettent de limiter les pertes à 15 % dans la bourgade d'Issor[A 10]. L'administration royale envisage un temps d'importer des animaux d'autres régions pour assurer les travaux des champs. Outre la problématique financière, ce projet est abandonné, car seule la vache du pays peut alors assumer la charge de travail demandée dans cet environnement pyrénéen[A 10]. C'est notamment à partir des troupeaux barétounais les plus épargnés que les populations bovines du Béarn sont reconstituées[A 9]. D'autres zones béarnaises conservent également de 30 à 50 % de leur cheptel, comme Laruns, Montaner, Arthez-de-Béarn, Vignes ou Assat. Des dispositions sont prises dans les années suivantes pour empêcher l'abattage de tous les bovins en capacité de reproduction, et faciliter ainsi la reconstitution du cheptel béarnais[A 10]. Cet objectif se heurte néanmoins aux effets de la Révolution française — qui éprouve durablement l'économie béarnaise — puis à l'échec de l'armée napoléonienne qui entraîne l'occupation du sud-ouest par les troupes coalisées, lesquelles procèdent à d'importantes réquisitions du bétail à cornes[A 11].

Renouveau à partir du XIXe siècle

.jpg.webp)

L'établissement de la monarchie de Juillet en 1830 permet de retrouver des conditions propices à la reconstitution du cheptel béarnais[A 12]. C'est à cette même période que s'instaure le projet de fixer un type de race pour les variétés béarnaises. Les premiers concours et comices agricoles sont alors organisés. Le Second Empire français permet de renforcer le travail de reconstitution du cheptel béarnais, des mesures sont également prises pour favoriser le développement de l'élevage par la sélection[A 12]. Des zootechniciens reçoivent la mission d'accompagner les races bovines, notamment en les classifiant avec en tête leur finalité économique[A 13]. C'est en 1854 que le terme « béarnaise » est pour la première fois employé pour qualifier la vache du pays[A 14], plusieurs vétérinaires comme André Sanson ou Jean-Henri Magne distinguent la béarnaise[alpha 3] et trouvent des similitudes avec la variété basquaise[A 13]. Si ces animaux présentent de réelles similitudes morphologiques, chaque vallée présente des bovins avec certaines caractéristiques propres. Le travail des zootechniciens aboutit en 1901 avec la création du herd-book de la « race des Pyrénées à muqueuses roses », sur la base d'un type bovin relativement homogène dans l'ouest des Pyrénées[A 15]. La béarnaise compte 291 000 têtes au début du XXe siècle[A 16].

En ce début du XXe siècle, la variété béarnaise continue de désigner les bovins des plaines et des coteaux du Béarn. Chaque vallée montagnarde revendique sa propre variété, une race bovine spécifique permettant d'affirmer le caractère propre d'un territoire[A 14]. La vallée de Barétous distingue donc la barétoune, la vallée d'Ossau l'ossaloise et la vallée d'Aspe l'aspoise, aussi nommée race de Bedous[A 17]. Pour la zootechnie, tous ces bovins se confondent dans une seule et même variété, nommée donc béarnaise. Dans le monde paysan béarnais, la vache est simplement surnommée « la peys » en béarnais (« la pays » en français). Des différences plus notables sont mises en avant entre la béarnaise et les vaches d'Urt (Labourd) et basquaises (Soule et Basse-Navarre). Ces trois variétés de l'ouest des Pyrénées sont incluses dans une race commune après l'établissement du herd-book en 1901, une race nommée « race pyrénéenne du Sud-Ouest », puis « race des Pyrénées » entre 1923 et 1929[A 14] et enfin « blonde des Pyrénées » à partir des années 1930. Malgré l'enchaînement des deux guerres mondiales du XXe siècle, les effectifs de la béarnaise se maintiennent en 1945 à 269 000 têtes[A 16]. La blonde des Pyrénées prend une existence officielle en 1951 avec la création de la Fédération des syndicats d'élevage de la race blonde des Pyrénées[A 14].

Le déclin programmé des années 1960

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le temps est à la reconstruction et au productivisme. L'agriculture intensive tend à s'imposer afin d'assurer des rendements toujours plus élevés[A 18]. Dès 1945, l'inspecteur général de l'agriculture — Edmond Quittet — préconise de « limiter à des proportions plus raisonnables le nombre de races qui constituent le cheptel bovin ». Le but est de remplacer les races locales rustiques, par un nombre limité de races standardisées sélectionnées pour leur productivité. Edmond Quittet précise en 1946 l'objectif de « pulvérisation de races (locales) »[A 18]. L'État français organise les conditions de cet objectif, en supprimant les aides aux « races condamnées » et en menant une politique de propagande active et de soutien financier aux races sélectionnées. Cette politique connaît son aboutissement en 1959, une lettre ministérielle précise les contours de cette politique relative à « l'amélioration du cheptel »[A 19].

La politique Quittet se traduit dans le sud-ouest de la France par la volonté de ne garder qu'une seule race bovine à viande et une unique race pour le lait, la frisonne. Il est donc décidé de fusionner la blonde des Pyrénées — dont la béarnaise est la principale représentante — avec la garonnaise et la blonde du Quercy[A 19] pour obtenir la blonde d'Aquitaine en 1962[alpha 4]. La béarnaise, vache de travail et secondairement laitière, se retrouve donc intégrée dans une race à vocation bouchère. Bien que les effectifs de la blonde des Pyrénées surpassent ceux des garonnaises ou de la race du Quercy[alpha 5], la garonnaise s'impose comme le type dominant de la nouvelle blonde d'Aquitaine. Race musculeuse, la garonnaise dispose des meilleurs atouts de viande, ce type est immédiatement recherché par la voie de l'insémination artificielle. La garonnaise apporte donc la quasi-totalité des caractéristiques de la blonde d'Aquitaine, la part du sang béarnais devenant proche de zéro après quelques générations[A 20].

En 1966, l'État français interdit la monte publique des races vouées à « l'élimination »[A 21]. Le développement de l'insémination artificielle accélère la mise à l'écart du type béarnais, tout comme la politique active de propagande et de subventions. Le type garonnais est exclusivement utilisé pour l'insémination artificielle des vaches béarnaises, d'abord dans les plaines puis dans les vallées montagnardes[A 22]. Au milieu des années 1960, les animaux béarnais partent massivement à l'abattoir et sont remplacés par des blondes d'Aquitaine de type garonnais. Dès la fin des années 1970, la béarnaise ne compte plus qu'une centaine de vaches et quelques taureaux, contre 269 000 têtes en 1943 à la veille de la mise en place de la politique Quittet[A 22]. Principalement utilisée comme vache de travail, la béarnaise subit également les effets de la mécanisation de l'agriculture française, qui révolutionne le monde paysan entre les années 1960 et 1980[A 22].

Sauvegarde et renaissance

La topographie particulière du relief pyrénéen limite la mécanisation de certaines fermes isolées, notamment en vallée d'Aspe. La béarnaise conserve donc son utilité de vache de travail, tandis que l'obstination de quelques éleveurs permet de conserver des individus de race pure[A 23]. À la fin des années 1970, ces quelques bovins de pure race permettent de justifier l'existence de la race béarnaise. Elle trouve une existence officielle en 1978, en remplacement de la blonde des Pyrénées, dont les variétés basquaises et d'Urt ont disparu. Le ministère français de l'Agriculture inscrit la béarnaise comme « race locale ». Dès le début des années 1980[2], un programme de préservation de la béarnaise est mis en place par l'ITEB, devenu l'Institut de l'élevage[A 24]. Au début du programme, une soixantaine de vaches et trois taureaux sont déclarés aptes à la reproduction — car suffisamment purs — chez un total de 27 éleveurs. L'ensemble des béarnaises se trouvent dans les vallées pyrénéennes[alpha 6], les fermes des plaines ayant très tôt opté pour des races exogènes[A 25].

Le plan de sauvetage de la béarnaise aboutit rapidement, avec 70 vaches en 1983 puis 127 vaches dès 1986 chez une trentaine d'éleveurs. Le programme mené dans les années 1980 — le premier en Aquitaine — permet la constitution du Conservatoire des races d'Aquitaine en 1991[A 26]. Le Conservatoire mène depuis un travail de maintien d'une race pure, stable et capable de se renouveler[A 26]. En 2003, l'Association de sauvegarde de la race bovine béarnaise est créée. Cette dernière rassemble des éleveurs ayant pour but de poursuivre le travail de sauvegarde et de gestion génétique tout en améliorant la valorisation économique de la béarnaise[A 27]. La remontée des effectifs devient un travail difficile des années 1980 à 2010, l'accroissement reste alors tout relatif. Le productivisme l'emporte toujours au sein du modèle agricole français[A 28]. Depuis le début des années 2010, la béarnaise bénéficie d'une nouvelle dynamique, avec la hausse franche des effectifs et du nombre d'éleveurs. Tandis qu'une fête de la vache béarnaise est organisée en à Asasp-Arros[3], l'objectif de l'Association de sauvegarde de la race bovine béarnaise[4] est désormais d'atteindre le chiffre de 500 reproductrices d'ici 2025[5].

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Femelles | 122 | 77 | 91 | 112 | 149 | 200 | 224 | 252 | 286 | 318 | 352 | 375 | 403 |

| Taureaux | - | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 15 |

| Naissances | - | - | - | - | - | 69 | 59 | 74 | 94 | 106 | 139 | 126 | 136 |

| Détenteurs | 21 | 20 | 22 | 32 | 39 | 57 | 64 | 65 | 75 | 75 | 82 | 92 | 97 |

Morphologie

Herd-book de 1901

Voici comment est décrite la « race des Pyrénées à muqueuses roses » par le herd-book de 1901[A 29] :

« Tête courte, à front large, carré, plutôt concave, à chignon peu développé, à mufle large. Cornes blanches avec extrémités blondes, s'évasant et se relevant très élégamment en lyre ; section intérieure ovoïde plus arrondie en dedans. Taille : 130 cm pour les vaches, 135 cm pour les taureaux faits, 145 cm pour les bœufs. Robe uniforme, avec nuances plus pâles autour des ouvertures naturelles, au plat des cuisses et sous le ventre. Quand elle est froment foncé, une zone pâle existe sur l'épine dorsale, des reins au garrot. Poil fin et soyeux. Muqueuses et parties sans poil rosées, sans aucune tache noire. Forme élégante et aspect énergique. Poitrine ample et profonde, côtes rondes, garrot épais. Corps long. Train antérieur bien établi, un peu plus bas que le postérieur, qui est quelquefois bien développé. Ligne du dos généralement droite, la queue est souvent trop saillante, les hanches sont larges. Cou court ; chez le taureau il est épais, avec fanon un peu lourd, mais qui tend à se réduire à mesure des progrès des travaux de sélection. »

Les variétés de la béarnaise

Avant la création du herd-book de 1901, puis une certaine homogénéisation au sein de la race blonde des Pyrénées, la vache béarnaise présente plusieurs variétés caractéristiques des différentes vallées des Pyrénées béarnaises. La barétoune — ou variété de Barétous — est la variété de la vallée de Barétous, elle connaît une belle notoriété jusqu'à la Seconde guerre mondiale[A 30]. Sa résistance à l'épizootie de 1774 contribue à asseoir une notoriété durable[A 31], la barétoune est notamment estimée pour sa force de travail, sa sobriété et sa patience. Elle est de taille moyenne avec une robe froment assez foncée, présentant d'assez bonnes qualités laitières et une viande appréciée[A 31]. Dans Le Mémorial des Pyrénées en 1855, la barétoune est qualifiée de « cheval arabe de l'espèce bovine »[A 31]. En vallée d'Aspe, la béarnaise prend la forme de l'aspoise, aussi nommée race de Bedous. Elle est décrite comme étant plus grande que la barétoune, avec une robe plus claire. L'aspoise est la variété la plus laitière des béarnaises[A 32], elle est utilisée en majorité lors de la relance de la béarnaise à partir de 1978. L'ossaloise — de la vallée d'Ossau — est la moins laitière des béarnaises ainsi que la moins conformée[A 32]. Elle présente une robe plus foncée tirant sur le rouge, l'ossaloise est également décrite comme plus osseuse. Ce bétail est considéré comme étant le moins prisé parmi les variétés béarnaises[A 32].

Nouveau standard

Inchangé depuis 1901, le standard de la béarnaise est réactualisé à partir de 2010 avec le travail commun mené par l'Institut de l'élevage, l'Association de sauvegarde de la race bovine béarnaise[7] et le Conservatoire des races d'Aquitaine[A 33]. La robe est unie, variant du froment claire au froment vif, les muqueuses sont roses, sans pigmentation noire. L'ossature de la béarnaise est fine mais solide, les membres bien d'aplomb. La vache mesure autour de 135 cm, les tailles et gabarits sont assez variables[8]. La béarnaise affiche une poitrine profonde, une ligne du dos droite, un bassin long, légèrement incliné et des hanches larges. L'attache de la queue est saillante, la cuisse longue et bien descendue. La queue est très longue. Le type culard n'est pas recherché chez la béarnaise, contrairement aux races fortement sélectionnées[A 33].

La corne est le principal élément distinctif de la béarnaise[A 34], sa forme se rapproche de certaines races ibériques comme la cachena. Le standard actuel décrit les cornes de la béarnaise : « de couleur blanche avec extrémités blondes. Grandes, symétriques, s'évasant et se relevant élégamment en lyre »[A 33]. Le parler béarnais distinguent plusieurs formes de cornes, dont cinq types principaux. La forme cabiròle est la plus fréquente ainsi que la plus caractéristique de la race béarnaise, en forme de lyre. Le type paléte n'est pas le plus recherché, les cornes sont pratiquement à l'horizontale. Le type houche se distingue par le fait que les cornes pointent vers le ciel[A 35], dans le type bruque les cornes sont plus resserrées et partent nettement vers l'avant. Le type caoube tent à devenir plus rare, il était assez fréquent chez la race d'Urt, avec des cornes partant vers l'arrière. Les cornes sont généralement moins imposantes chez le taureau, tandis que celles des bœufs peuvent atteindre des dimensions spectaculaires avec l'âge[A 35]. Animal d'estive, la béarnaise devait pouvoir se défendre des attaques des prédateurs comme le loup — ou plus rarement l'ours — l'importance des cornes constituaient donc une défense naturelle[A 35].

Aptitudes

Un animal de travail

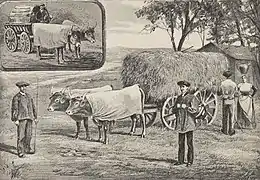

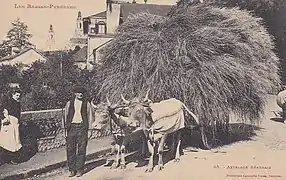

Le bovin béarnais présente d'excellentes aptitudes pour la traction[A 36], résultat de diverses qualités, comme la vivacité, la force naturelle et l'agilité. Avant la révolution mécanique de l'après-guerre, la béarnaise est le principal instrument de la traction dans les champs et les transports en Béarn, contrairement aux régions du nord de la Loire, qui utilisent surtout des chevaux de trait[A 36]. En 1851, dans son Traité des vaches laitières, l'agriculteur François Guénon décrit ainsi la béarnaise « Il n'y a que cette race qui ait assez de rusticité pour pouvoir tenir aux fatigues du travail que nécessite la nature du sol de ces contrées[A 36]. » Outre ses aptitudes physiques, le bovin béarnais dispose également d'un tempérament docile et tenace, le rendant idéal pour la formation d'un attelage patient et appliqué. L'attelage béarnais traditionnel se compose de différents éléments, dont le joug, la mante[alpha 7], la mousquère[alpha 8], la coubèrte[alpha 9], les testères[alpha 10] ou les sonnailles.

Avant son remplacement par les machines, le bovin béarnais participe à deux principales tâches : le transport et les travaux de la terre. Rapides et infatigables[A 37], les bœufs béarnais sont particulièrement réputés pour le transport dit « charroi » (carréy). Ils participent au transport de différents produits nécessaires à l'économie locale, dont le bois, le marbre d'Arudy, ou les différents produits manufacturés du Béarn et du Pays basque (béret, espadrille, sabot, etc.)[A 38]. Afin d'exploiter les nombreuses terres agricoles du Béarn, les bovins sont pendant longtemps utilisés pour aider aux travaux de la terre. Le blé et surtout le maïs sont exploités par les paysans. Les bovins béarnais sont alors principalement utilisés dans le cycle préparatoire de la terre, pour le labour et le hersage notamment[A 39], avant d'aider au transport des gerbes pendant la moisson. Attelés à une charrue, les bœufs béarnais peuvent atteindre la vitesse de 4 km/h[A 39].

La vache béarnaise est dotée d'un pied sûr en montagne[A 40] - [9], elle participe ainsi aux traditionnelles transhumances vers le Haut-Béarn[10], une pratique vieille de 4 000 ans et issue du pastoralisme nomade[A 41]. La béarnaise n'a que peu été l'objet de l'attaque de l'ours, elle qui est capable de le fuir ou de le charger lorsqu'elle est dans un groupe compact[A 40]. La pratique de la transhumance se poursuit encore aujourd'hui, avec un « modeste » regain d'intérêt constaté depuis le début des années 2000[A 42].

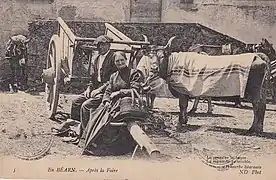

- La béarnaise, un animal de travail (sélection).

Illustration d'un attelage béarnais en 1903.

Illustration d'un attelage béarnais en 1903. Carte postale d'un attelage béarnais à Bizanos.

Carte postale d'un attelage béarnais à Bizanos. Un attelage béarnais à Sauveterre-de-Béarn.

Un attelage béarnais à Sauveterre-de-Béarn. Le terrassement d'un terrain de tennis à l'aide d'un attelage béarnais..

Le terrassement d'un terrain de tennis à l'aide d'un attelage béarnais.. Carte postale « En Béarn, après la foire ».

Carte postale « En Béarn, après la foire ». Carte postale « Bœufs à l'abreuvoir du marché au bois, Pau ».

Carte postale « Bœufs à l'abreuvoir du marché au bois, Pau ».

Ses qualités laitières

La vache béarnaise est décrite comme peu laitière par les zootechniciens du XIXe siècle[A 43]. Néanmoins, cette vache est alors surtout utilisée comme animal de travail, il est depuis démontré que son rendement laitier augmente significativement chez des vaches non soumises au travail et nourries avec une alimentation adaptée[A 43]. La production de lait de la béarnaise est très tôt affirmée en vallée d'Aspe[11]. Les vaches traites sont alors réputées, une fois le veau sevré, pour la régularité de leur production en lait[12]. Certaines vaches pouvant donner plus de 10 litres par jour pendant plusieurs mois après le vêlage, tout en assurant le travail quotidien. La béarnaise fournit une moyenne de 2 000 à 3 000 litres — avec des pointes supérieures — par lactation durant une période allant jusqu'à 250 jours après le sevrage du veau[A 44].

Le lait des béarnaises est notamment utilisé pour la fabrication des fromages et de beurre, même si cette dernière utilisation est devenue très rare. La transformation du lait de vache précède de loin celle du lait de brebis — aujourd'hui dominant — dans les vallées béarnaises[A 45]. Les fromages pur vache restent longtemps la règle, avant l'apparition des fromages mixtes vache-brebis au début du XXe siècle. Il faut compter environ 7 à 8 litres de lait pour obtenir 1 kilo de fromage. La régularité des lactations de la béarnaise atteste l'adaptation de la race béarnaise à son environnement, notamment climatique[A 46]. Le lait de béarnaise présente de bons taux de matière grasse et de protéine, ce qui montre la qualité et le potentiel fromager de cette race[13].

Une viande de qualité

Race mixte, la béarnaise présente également une tradition de vache à viande[A 47]. Les paysans béarnais sacrifient quelques-uns de leurs animaux de travail pour la fourniture de viande[alpha 11], qu'ils destinent ensuite à de grandes villes du sud-ouest ou bien à la consommation locale. Au XIXe siècle, plusieurs concours d'élevage éveillent l'intérêt pour les bœufs gras du Béarn. Un taureau de la vallée de Barétous remporte, par exemple, le deuxième prix au concours général de Paris en 1854[A 47]. D'autres spécimens sont primés au concours de Poissy en 1855 ou aux concours généraux de Paris en 1882 et 1925. Le rendement de viande du bœuf béarnais peut atteindre jusqu'à 65 %, au XXe siècle les données indiquent un rendement supérieur à 60 % pour les vaches béarnaises[alpha 12].

Aujourd'hui, la béarnaise est davantage utilisée comme race allaitante pour produire de la viande, plutôt que comme race laitière[A 48]. La production de viande de veau est un débouché prioritaire pour les éleveurs actuels de béarnaises, les veaux mâles sont abattus vers cinq mois, tandis que les femelles sont majoritairement conservées pour la reproduction. Cette viande de veau est caractérisée par sa chair tendre, rosée et savoureuse[A 48]. La viande rouge — issue de vaches ou de bœufs — est très persillée, elle présente du gras intramusculaire formant des marbrures. Il est conseillé de ne pas abattre le bœuf béarnais avant ses cinq ans, afin que sa viande ait le temps d'acquérir sa qualité nutritive, le tout en le nourrissant avec l'herbe du terroir[A 49].

Sélection

À partir de la création du herd-book

Avec la création du herd-book de 1901 sur la « race des Pyrénées à muqueuses roses », une société est créée en 1904 afin de mettre en relation les propriétaires de « bons animaux reproducteurs »[A 15]. Des concours d'élevage locaux se développent alors tout au long de la première moitié du XXe siècle, permettant de rassembler et d'identifier les plus beaux animaux sur la base des critères établis par le herd-book. Aussi, les reproducteurs présentant des caractéristiques différentes du herd-book sont éliminés, notamment ceux ayant été mâtinés du sang de races importées au XIXe siècle[A 15]. Après la Première Guerre mondiale, la production animale bénéficie d'une attention renforcée. Il est décidé d'attribuer des primes aux éleveurs d'animaux se rapprochant le plus du standard développé dans le herd-book. Durant cette période de l'entre-deux-guerres, des concours généraux aquitains sont organisés tous les ans dans les Basses-Pyrénées et dans les Landes. Ces concours — et les primes offertes — permettent d'opérer une sélection en lien avec les inscriptions du herd-book[A 16]. En 1923, il est recommandé de procéder à des croisements entre les variétés basques et béarnaises, cette préconisation n'est cependant que peu suivie.

La recherche d'une amélioration par la sélection rend plus homogène les différents types de béarnaises identifiées au XIXe siècle dans les différentes vallées[A 16]. Les variétés de la race « blonde des Pyrénées » font, à cette époque, l'objet d'une sélection soignée. Les croisements avec d'autres races sont alors peu recommandés, car la race est reconnue comme ayant toutes les qualités lui permettant d'être améliorée par elle-même. Avant 1939, des tentatives de croisement sont opérées avec la limousine et la charolaise, mais sans résultats probants[A 50]. Après la Seconde Guerre mondiale, la volonté est de recréer un troupeau bovin significatif en Béarn. En 1945, des primes sont allouées aux éleveurs conservant de jeunes reproducteurs de la race[A 50]. L'objectif est d'éliminer les sujets les moins intéressants en incitant les éleveurs à améliorer la qualité générale de leurs animaux[alpha 13], tout en réactivant le herd-book mis en sommeil depuis la fin des années 1920. Le soutien à la race « blonde des Pyrénées » se poursuit jusqu'au début des années 1960, avec l'inscription de 150 à 200 animaux par an au livre généalogique aux fins d'améliorer la qualité des reproducteurs[A 50]. Cette politique de sélection prend fin en 1962 avec la création de la race « blonde d'Aquitaine » et la volonté affichée des pouvoirs publics de supprimer la béarnaise ainsi que les autres variétés de la « blonde des Pyrénées ».

Stratégie depuis les années 1980

Après la création de la race « blonde d'Aquitaine » en 1962, la béarnaise frôle l'extinction et ne doit son salut qu'à quelques sujets purs retrouvés dans des fermes de montagne du Haut-Béarn à la fin des années 1970. La béarnaise retrouve une existence officielle en 1978 et bénéficie à partir du début des années 1980 des premières investigations sur le terrain afin de permettre sa conservation[A 24]. Le territoire béarnais est alors ratissé afin d'identifier un maximum d'individus présentant le type recherché, ceci afin de reconstituer des ressources génétiques suffisamment larges et stables. Ce travail permet alors d'identifier une cinquantaine de sujets de race pure[A 51], un fichier des animaux de race béarnaise qui fait toujours office de livre généalogique actuellement. Deux types d'animaux purs sont principalement retrouvés, l'aspoise — grande, fine et laitière — et l'ossaloise — plus forte et parfois grossière[A 25], sous l'influence de la basquaise[alpha 14] —.

Le cheptel béarnais identifié au début des années 1980 comporte très peu de sang mêlé[A 25], un atout pour la préservation de la race qui peut s'expliquer par l'isolement géographique du Haut-Béarn, l'autonomie historique de ces vallées et leur mode de gestion ancestral de l'élevage montagnard. Trois taureaux béarnais[alpha 15] sont identifiés au début de la campagne de conservation[14]. Un chiffre bas, mais le nombre de femelles béarnaises permet la création de décalages génétiques suffisants[alpha 16]. La stratégie employée est alors de diversifier les souches mâles — en maintenant au moins six familles mâles — à partir des meilleures vaches possibles, non parentes entre elles. Une réserve de semences est constituée en vue de procéder à des inséminations artificielles[alpha 17]. Le principe mis à l'œuvre ensuite sera de poursuivre cette politique de variabilité génétique, en constituant un cheptel conforme aux caractéristiques premières de la race béarnaise[A 52], dont le standard est mis à jour à partir de 2010. Outre la conservation de la race par la voie mâle, il est décidé dès les années 1980 de conserver un maximum de lignées femelles. Certaines vaches, très âgées, sont sauvées de l'abattage pour assurer une reproduction et par conséquent permettre la poursuite de leur lignée. Une dizaine de familles ainsi menacées sont sauvées, sur un total de 44 familles béarnaises encore représentées[A 54].

Diffusion

L'aire de diffusion historique de la race béarnaise correspond à peu près aux frontières de l'ancienne principauté du Béarn[A 55]. La force de travail des bœufs béarnais les rendent attractifs dans les Landes et au Pays basque. Les attelages béarnais sont ainsi appréciés dans les Landes pour la récolte et le transport de la résine, tandis qu'au Pays basque les attelages sont utilisés pour les travaux des champs ainsi que le transport de produits manufacturés[A 38]. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le bétail présent en Chalosse ainsi qu'en Gironde[15] provient en bon nombre d'animaux du Béarn et du Labourd[A 55], ayant transité par les marchés d'Hagetmau, Dax ou Eugénie-les-Bains. Le bétail de l'ouest de la Bigorre est également fortement influencé par la race béarnaise, elle prend en étau la bigorraise avec la lourdaise plus à l'est.

Aujourd'hui, le Béarn concentre les trois quarts du cheptel de béarnaises[alpha 18]. Une présence significative est à signaler au Pays basque français (8 %), ainsi qu'en Gironde (8 %) chez un unique éleveur. La quasi-totalité du cheptel se trouve aujourd'hui dans le Grand Sud-Ouest français, avec une présence marginale dans des départements plus éloignés, toujours en France[16].

La béarnaise dans la culture populaire

Blasons

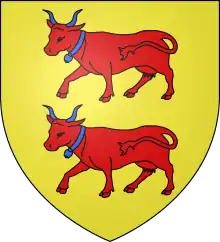

La vache du pays occupe une place centrale dans la culture populaire béarnaise. Les armoiries de la principauté du Béarn comportent deux vaches béarnaises depuis sa création au IXe siècle[A 56]. Le blason du Béarn est ainsi décrit : « D'or aux deux vaches passantes de gueules, accornées, accolées et clarinées d'azur ». Les plus anciennes représentations de l'emblème béarnais se retrouvent sur le sceau de Gaston VII de Moncade au XIIIe siècle[17]. L'origine du choix de la vache comme emblème du Béarn conserve une part de mystère[A 56]. Les auteurs anciens — comme Pierre de Marca — évoquent l'origine mythique du peuple des Béarnais, qui descendrait directement du peuple des Vaccéens[18]. Plus rationnellement, des érudits[alpha 19] mettent en avant les gras pâturages béarnais, propices à l'élevage du bétail à cornes, dans une version populaire de la corne d'abondance. Néanmoins, la vie paysanne béarnaise reste — pendant plusieurs siècles — marquée par son extrême précarité, loin donc de l'image d'abondance[18]. Dominique Bidot-Germa évoque lui une autre piste d'explication, avec l'existence de plusieurs contes ouest-pyrénéens associant toujours la vache avec la Vierge[alpha 20], le bleu des sonnailles autour du cou des vaches béarnaises rappelant également la couleur mariale[19].

L'utilisation de la vache comme emblème se révèle être particulièrement originale, et cela à l'échelle de l'Occident[18]. La vache est une figure rare dans l'héraldique, notamment avec une claire identification depuis le XIIIe siècle comme en Béarn[alpha 21]. Aujourd'hui, environ 25 communes béarnaises continuent d'utiliser la vache béarnaise dans leur propre blason[A 56]. Héritage de l'alliance entre la principauté de Béarn et les comtes de Foix à la fin du XIIIe siècle, les deux vaches béarnaises sont toujours présentes sur le blason de la principauté d'Andorre[alpha 22].

- La béarnaise dans l'héraldique (sélection).

Le sceau de Gaston VII de Moncade est la plus ancienne représentation du blason béarnais.

Le sceau de Gaston VII de Moncade est la plus ancienne représentation du blason béarnais. Le blason d'Oloron-Sainte-Marie.

Le blason d'Oloron-Sainte-Marie. Le blason de Pau.

Le blason de Pau..svg.png.webp) Le blason de Montaner.

Le blason de Montaner..svg.png.webp) Le blason de Lestelle-Bétharram.

Le blason de Lestelle-Bétharram..svg.png.webp) Le blason de Sauveterre de Béarn.

Le blason de Sauveterre de Béarn.

Monnaie

À partir du XIIIe siècle, la vache béarnaise apparaît sur certains poids de ville — ou poids monétaires — comme à Sauveterre-de-Béarn ou Orthez[A 57]. Les ateliers de Morlaàs frappent, eux, la monnaie béarnaise depuis le XIe siècle, mais sans emblème distinctif. Le premier denier béarnais à vache apparaît sous le règne de Jean Ier de Foix, dans la première moitié du XVe siècle[21]. Ce denier s'appelle communément vaqueta[21], ou baquete[A 58]. Dès lors, la vache béarnaise apparaît sur l'ensemble des monnaies béarnaises, participant ainsi au discours national[21]. Les portraits des princes sont très rares en Béarn, il est préféré l'image de la vache comme outil de propagande[21]. Malgré les tentatives du royaume de France pour discréditer la monnaie béarnaise[alpha 23], les ateliers de Morlaàs et Pau continuent de battre la monnaie aux vaches jusqu'au règne de Louis XIV, et ceci même après le rattachement du Béarn au royaume de France en 1620[A 58]. La souveraineté monétaire du Béarn supprimée, les ateliers de Pau frappent la monnaie royale de France jusqu'à la Révolution française[alpha 24]. La vache continue de distinguer cette monnaie, un dicton fort répandu dans le royaume de France prétend alors que « l'écu à la vache porte bonheur »[22]. Plus récemment, dans la deuxième moitié du XXe siècle, les deux vaches béarnaises apparaissent sur le 5 000 francs Henri IV, puis sur le 50 nouveaux francs Henri IV émis par la Banque de France.

Art

Au XIVe siècle, le prince béarnais Fébus choisit comme sceau un écu écartelé de Foix-Béarn par le travers, surmonté d'un cimier associant un bacinet et une tête de vache béarnaise avec sa cloche en position dominante[23]. Selon une hypothèse soutenue par plusieurs historiens[24], la position dominante de la tête de la vache indique que le Béarn est une terre souveraine[23]. Dans sa traduction en langue d'oc du Livre des propriétés des choses de Barthélemy l'Anglais, Fébus fait apparaître sur une illustration son heaume surmonté de cette même tête de vache béarnaise en position dominante[21]. Ces vaches se retrouvent à l'entrée des principales forteresses du Prince des Pyrénées, comme à Montaner ou Pau[A 59].

La vache béarnaise reste absente de la décoration romane, il faut attendre le XVe siècle pour voir apparaître cette figure dans le domaine de la décoration intérieure des églises[21]. Comme la monnaie, l'église sert alors de relais au discours national dans la principauté. Les églises de Béost, Louvie-Juzon, Béon, Bielle ou Bellocq forment quelques-uns des exemples[alpha 25] de cette représentation de la vache béarnaise dans l'art religieux[A 59]. Plus loin du Béarn, la vache béarnaise orne le gisant en marbre de Marguerite de Foix-Béarn dans la cathédrale de Nantes, ainsi que le sarcophage de Guillaume-Raymond de Moncade dans le monastère de Santes Creus en Catalogne[A 60].

La béarnaise apparaît régulièrement dans les arts graphiques de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. La vache du pays est alors utilisée pour illustrer la vie paysanne traditionnelle du Béarn. La vache béarnaise figure sur plusieurs œuvres de Eugène Devéria, Camille-Félix Bellanger ou Ernest Gabard dans sa bande dessinée Caddetou. Son image est également utilisée sur de nombreuses cartes postales dans la première moitié du XXe siècle, ainsi que dans la photographie lors des débuts de l'aviation mondiale à Pau en 1909[alpha 26]. De manière contemporaine, la béarnaise apparaît dans l'art urbain avec des fresques murales réalisées à Labastide-Cézéracq en 2011[25].

- La béarnaise dans les arts (sélection).

Fébus choisit une tête de vache béarnaise pour surmonter son heaume, Elucidari de las proprietatz, BSG, ms. 1029, fo 10 ro, détail.

Fébus choisit une tête de vache béarnaise pour surmonter son heaume, Elucidari de las proprietatz, BSG, ms. 1029, fo 10 ro, détail. Une béarnaise sculptée dans l'église de Louvie-Juzon.

Une béarnaise sculptée dans l'église de Louvie-Juzon. Marché au bois, place de Verdun, Camille-Félix Bellanger.

Marché au bois, place de Verdun, Camille-Félix Bellanger. L'attelage béarnais face à la révolution de l'aviation.

L'attelage béarnais face à la révolution de l'aviation. Une fresque murale à Labastide-Cézéracq.

Une fresque murale à Labastide-Cézéracq.

Légendes

.svg.png.webp)

Une légende béarnaise raconte qu'un prince du Béarn élevait des vaches du pays et en affirmait la supériorité sur l'ours de l'archevêque de Morlaàs. Un combat fut alors organisé, démontrant la supériorité de la vache sur le plantigrade[26]. L'image de l'affrontement entre l'ours et la vache est repris dans le blason de la vallée d'Ossau[alpha 27]. Sur ce blason, la vache pourrait symboliser le Béarn, l'ours la vallée et l'arbre la justice, dans une illustration de l'ancestral combat des Ossalois pour les terres du Pont-Long[27]. Sur ce même blason est inscrite la devise commune des Béarnais : « Vive la vaca ».

En 1954, une nouvelle légende impliquant la béarnaise apparaît, celle du « boa de Legugnon ». Un boa aurait donc attaqué une vache sur l'ancienne commune de Legugnon, une histoire qui fait alors les gros titres de la presse locale et nationale[28].

Notes et références

Notes

- Sur le chemin de la transhumance hivernale, les éleveurs ossalois utilisent la plaine du Pont-Long — au nord de Pau — pour le pacage du bétail. Une coutume qui provoque de nombreux conflits avec les populations locales[A 5].

- Au XIVe siècle, les Barétounais et les Roncalais s'affrontent pour l'utilisation des pacages et des sources dans le massif de La Pierre Saint-Martin. Plus de 300 personnes meurt dans les conflits. Un accord de paix est signé en 1375 — la junte de Roncal ou Tribut des Trois Vaches — dans lequel les Barétounais s'engage à offrir chaque année 3 génisses en échange de l'utilisation des pacages roncalais pendant l'été.

- La distinction se fait notamment sur sa morphologie crânienne.

- Il est prévu de faire fusionner la blonde d'Aquitaine avec la limousine mais les protestations des éleveurs empêchent finalement le projet d'aboutir.

- La blonde des Pyrénées compte 269 000 têtes en 1943, contre 251 000 têtes pour la garonnaise et 105 000 têtes pour la Quercy.

- 63 % en vallée d'Aspe, 30 % en vallée d'Ossau et 7 % en vallée de Barétous.

- Couverture en lin ou coton pour protéger du froid les bovins.

- Filet en lin coton pour protéger la tête du bovin contre les insectes.

- Peau de bête — chèvre ou mouton — tannée appliqué sur le joug pour le protéger des intempéries.

- Coussins de cuir glissés entre le front des animaux et la courroie du joug afin d'éviter que ceux-ci ne se blessent.

- L'abattage des bœufs engraissés intervenait vers l'âge de sept ans, contre dix à douze ans pour les vaches de travail.

- Le poids d'une vache béarnaise varie entre 400 et 500 kilos, avec un rendement de poids de carcasse de l'ordre de 250 à 300 kilos.

- Il est aussi recommandé de mieux sélectionner les femelles.

- Quelques sujets de l'ancienne race basquaise sont retrouvés, mais ne sont pas intégrés au programme de conservation, car en faible nombre et s'étant rapproché du phénotype béarnais par croisement.

- Unicorne, né en 1974 à Sarrance, Mendite, né en 1976 à Arette et Netsaut, né en 1977 à Etsaut.

- Afin d'éviter tout goulot d'étranglement génétique[A 52].

- Une dizaine de taureaux sont prélevés avant 1990. Entre 1989 et 2005, treize autres taureaux sont prélevés pour atteindre le nombre de vingt-deux taureaux béarnais disponibles à l'insémination. Le stock permet de réaliser une centaine d'inséminations en race pure béarnaise chaque année[A 53].

- 73,9 % en 2017 d'après les chiffres de l'Idele[16].

- Dont également Pierre de Marca.

- Parmi ces contes, l'auteur cite « La Madona de Mejabat », « La vaca negra », « Lo Bon Diu e lo vaquèr » ou « Lo prince de las sèt vacas d'òr ».

- Les armes de la commune anglaise d'Oxford arborent un bœuf depuis le XIVe siècle, tandis que la figure du taureau est plus fréquente ailleurs.

- Cette particularité est l'objet d'une scène de la sitcom américaine The Big Bang Theory. Dans l'épisode 14 de la saison 5, le personnage de Sheldon Cooper demande : « Savez-vous quel pays n'a pas une, mais deux vaches sur son drapeau[20] ? »

- L'administration royale fait circuler de fausses pièces béarnaises pour tenter de lui ôter son pouvoir fiscal[A 58].

- L'hôtel de la Monnaie de Pau est définitivement fermé en 1794.

- Avec également les églises de Coarraze, Lembeye, Morlanne, Ledeuix, Arudy, Taron, Monein et Montaner.

- Plusieurs photographies montrent un attelage béarnais survolé par un avion, symbolisant la tradition au contact de la modernité.

- Toutes les communes de la vallée d'Ossau arborent le même blason.

Références principales

- Emmanuel Ribaucourt, La béarnaise : une vache, des hommes, un pays, Delachaux et Niestlé, (ISBN 978-2-603-02548-2).

- Béarnaise, p. 24.

- Béarnaise, p. 25.

- Béarnaise, p. 38.

- Béarnaise, p. 40.

- Béarnaise, p. 42.

- Béarnaise, p. 45.

- Béarnaise, p. 46.

- Béarnaise, p. 47.

- Béarnaise, p. 48.

- Béarnaise, p. 49.

- Béarnaise, p. 50.

- Béarnaise, p. 51.

- Béarnaise, p. 55.

- Béarnaise, p. 56.

- Béarnaise, p. 86.

- Béarnaise, p. 88.

- Béarnaise, p. 65.

- Béarnaise, p. 90.

- Béarnaise, p. 92.

- Béarnaise, p. 93.

- Béarnaise, p. 96.

- Béarnaise, p. 94.

- Béarnaise, p. 99.

- Béarnaise, p. 164.

- Béarnaise, p. 166.

- Béarnaise, p. 170.

- Béarnaise, p. 200.

- Béarnaise, p. 180.

- Béarnaise, p. 87.

- Béarnaise, p. 62.

- Béarnaise, p. 64.

- Béarnaise, p. 66.

- Béarnaise, p. 182.

- Béarnaise, p. 184.

- Béarnaise, p. 185.

- Béarnaise, p. 106.

- Béarnaise, p. 116.

- Béarnaise, p. 117.

- Béarnaise, p. 121.

- Béarnaise, p. 130.

- Béarnaise, p. 127.

- Béarnaise, p. 134.

- Béarnaise, p. 149.

- Béarnaise, p. 150.

- Béarnaise, p. 152.

- Béarnaise, p. 154.

- Béarnaise, p. 156.

- Béarnaise, p. 232.

- Béarnaise, p. 234.

- Béarnaise, p. 89.

- Béarnaise, p. 165.

- Béarnaise, p. 169.

- Béarnaise, p. 172.

- Béarnaise, p. 176.

- Béarnaise, p. 58.

- Béarnaise, p. 26.

- Béarnaise, p. 29.

- Béarnaise, p. 30.

- Béarnaise, p. 32.

- Béarnaise, p. 34.

Autres références

- « La vache sans secret pour l'homme », sur lemonde.fr, (consulté le )

- « La vache béarnaise, reine déchue », sur sudouest.fr, (consulté le )

- « Oloron : la vache béarnaise redevient populaire », sur larepubliquedespyrenees.fr, (consulté le )

- « La béarnaise, une vache d'avenir », sur francetvinfo.fr, (consulté le )

- « Au Salon de l’agriculture de Paris, la vache béarnaise attend son heure », sur larepubliquedespyrenees.fr, (consulté le )

- Idele, « Races bovines d'Aquitaine, effectifs au 31 décembre 2018 » [PDF] (consulté le ).

- « Association de sauvegarde de la race bovine béarnaise », sur wixsite.com (consulté le )

- Maxime Blanquet, La béarnaise, une race bovine à très petit effectif : caractérisation des élevages en Pyrénées-Atlantiques, Toulouse, INPT, mémoire d'ingénieur, .

- « Race Bovine Bearnaise », sur racesdefrance.fr (consulté le )

- Hélène Heitzmann, La transhumance bovine en Béarn : aspects socio-économiques et sanitaires, Maisons-Alfort, École nationale vétérinaire d'Alfort, , 99 p..

- François Bertocchio, Annick Cabannes et Jean-Claude Flamant, Transformation d'une activité d'élevage en vallée d'Aspe et différenciation de la composition génétique du cheptel bovin, Toulouse, Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, .

- « La Béarnaise, une race bovine à préserver », sur produits-laitiers.com (consulté le )

- François Bertocchio, L'évaluation d'une race bovine à très petit effectif : l'exemple de la race Béarnaise, Toulouse, INPT, .

- Laurent Avon, La race bovine Béarnaise : fiche technique, Institut de l'Élevage, .

- « Présentation de la vache béarnaise », sur racesaquitaine.fr (consulté le )

- Idele, « Races bovines d'Aquitaine, effectifs au 31 décembre 2017 » [PDF] (consulté le ).

- Dominique Bidot-Germa, Un notariat médiéval : droit, pouvoirs et société en Béarn, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, , 414 p. (ISBN 978-2-85816-950-4, BNF 41362639), p. 349.

- Dominique Bidot-Germa, Un notariat médiéval : droit, pouvoirs et société en Béarn, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, , 414 p. (ISBN 978-2-85816-950-4, BNF 41362639), p. 351.

- Dominique Bidot-Germa, Un notariat médiéval : droit, pouvoirs et société en Béarn, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, , 414 p. (ISBN 978-2-85816-950-4, BNF 41362639), p. 352.

- « The big bang theory Principat d' Andorra en versió original », sur youtube.com (consulté le ).

- Dominique Bidot-Germa, Un notariat médiéval : droit, pouvoirs et société en Béarn, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, , 414 p. (ISBN 978-2-85816-950-4, BNF 41362639), p. 350.

- Aristide Guilbert, Histoire des villes de France avec une introduction générale pour chaque province, Paris, Furne et cie, 628 p. (BNF 43506620), p. 492.

- Pierre Tucoo-Chala, Gaston Fébus, prince des Pyrénées, Deucalion, (ISBN 2-906483-43-5), p. 92.

- Véronique Lamazou-Duplan (dir.), Signé Fébus, Somogy et Université de Pau et des Pays de l'Adour, (ISBN 978-2-7572-0864-9), p. 122.

- « Elle peint des tableaux vivants », sur larepubliquedespyrenees.fr, (consulté le )

- « Pourquoi y a-t-il deux vaches sur le blason du Béarn ? », sur sudouest.fr, (consulté le )

- « Le blason ossalois », sur ossau-pyrenees.com (consulté le ).

- « Oloron : plus de soixante ans après, la légende du boa de Legugnon rôde toujours », sur larepubliquedespyrenees.fr, (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- François Bertocchio, L'évaluation d'une race bovine à très petit effectif : l'exemple de la race Béarnaise, Toulouse, INPT, thèse de doctorat, .

- Joseph Darracq, La Race bovine des Pyrénées à muqueuses roses et poil froment, Toulouse, G. Lescher-Moutoué, thèse de doctorat, .

- Jean-Henri Magne, Races bovines. Leur amélioration., Paris, .

- Edmond Quittet, Les Races bovines françaises en 1943, Paris, Ministère de l'Agriculture, .

- Emmanuel Ribaucourt, La Béarnaise : une vache, des hommes, un pays, Delachaux et Niestlé, , 255 p.

.

. - André Sanson, Traité de zootechnie : tome IV, Paris, Librairie agricole de la Maison rustique, .

- Marcel Théret, Le Béarn, Agriculture et élevage, Paris, Vigot Frères, .