Saint-Denis-d'Oléron

Saint-Denis-d'Oléron est une commune du Sud-Ouest de la France située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Ses habitants sont appelés les Dyonisiens et les Dyonisiennes[1].

| Saint-Denis-d'Oléron | |||||

Le phare de Chassiron. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Rochefort | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de l'Île-d'Oléron | ||||

| Maire Mandat |

Joseph Huot 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17650 | ||||

| Code commune | 17323 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Dyonisiens | ||||

| Population municipale |

1 297 hab. (2020 |

||||

| Densité | 110 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 02′ 01″ nord, 1° 22′ 39″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 0 m Max. 15 m |

||||

| Superficie | 11,75 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de l'Île d'Oléron | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.st-denis-oleron.com | ||||

Localisée à la pointe nord de l'île d'Oléron, face aux côtes rétaises et à la ville de La Rochelle, cette petite cité résidentielle d'un peu moins de 1500 habitants est également une station balnéaire réputée, bénéficiant de la présence de trois plages de sable fin donnant sur l'océan Atlantique, d'une base nautique et d'un port de plaisance de 760 anneaux. À l'extrémité septentrionale de la commune, le phare de Chassiron, haut de 43 mètres, est l'un des plus puissants du département et une attraction touristique de premier plan, visitée par plus de 160 000 personnes chaque année. L'habitat se concentre à Saint-Denis-Ville et dans six villages environnants : Chassiron, La Gautrie, La Morelière, La Michelière, La Bétaudière et Les Huttes.

La commune appartient au Pays Marennes-Oléron et à la Communauté de communes de l'île d'Oléron. Par la route, elle est distante d'environ 8 kilomètres de la capitale de l'île, Saint-Pierre-d'Oléron, de 20 kilomètres du Château-d'Oléron et du pont reliant l'île au continent et de 28 kilomètres de Marennes, la première ville sur le continent.

Géographie

Présentation

La commune de Saint-Denis-d'Oléron se situe à l'extrémité septentrionale de l'île d'Oléron, dans le nord-ouest du département de la Charente-Maritime.

Sur un plan plus général, la commune de Saint-Denis-d'Oléron est localisée dans la partie sud-ouest de la France[Note 1], au centre de la côte atlantique dont elle est riveraine, faisant partie du « Midi atlantique »[2].

Climat

Le climat dont bénéficie la Charente-Maritime est un climat océanique tempéré de type aquitain, marqué par un ensoleillement moyen assez important : avec 2 250 heures par an, il est comparable à celui que connaît une partie de la côte méditerranéenne[3]. La pluviosité y est modérée, les précipitations ne dépassant pas 1 200 mm par an. Les températures, quant à elles, varient en moyenne de +5 °C en hiver à +20 °C en été.

Les îles et l'ensemble du littoral de la Charente-Maritime se caractérisent par un climat particulièrement doux en hiver, et rafraîchissant l'été, grâce aux influences océaniques perpétuellement en mouvement (brise marine). Ces conditions climatiques favorables, toujours soumises aux influences de l'océan Atlantique, ont favorisé un véritable microclimat de type sub-aquitain et l'existence d'une végétation déjà méridionale. Ainsi la flore se caractérise-t-elle par la présence étonnante de lauriers-roses, eucalyptus, agaves, et même les mimosas se mettent à fleurir dès le mois de janvier.

Aux essences déjà méridionales du chêne vert (ou yeuse) et du cyste, s'ajoutent une forte présence de palmiers, figuiers, orangers et même oliviers.

Les relevés de la station météorologique de La Rochelle entre 1946 et 2000 permettent de déterminer quelques dates majeures au point de vue climatique en Charente-Maritime : ainsi, au cours de ce laps de temps, la température la plus froide est relevée le : −13,6 °C. Un pic de température (dépassé seulement au cours de la canicule de 2003) est atteint le avec près de 39 °C à l'ombre. Si 1953 est considérée comme l'année la plus sèche, 2000 est au contraire la plus pluvieuse[4].

La Charente-Maritime est le département français qui a été le plus durement touché par la tempête Martin du . Les records nationaux de vents enregistrés ont été atteints avec 198 km/h à Chassiron (station météo située dans la commune).

Les côtes charentaises et vendéennes sont de nouveau durement éprouvées par la tempête Xynthia qui traverse la région dans la nuit du au , causant de sérieux dégâts partout sur l'île et notamment à Boyardville[5].

Données générales

La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1879 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques[6]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 5,3 | 5,3 | 7,4 | 9,1 | 12,3 | 15,1 | 17,1 | 17,3 | 15,3 | 12,6 | 8,7 | 5,9 | 11 |

| Température moyenne (°C) | 7,3 | 7,6 | 9,8 | 11,7 | 15 | 17,9 | 19,8 | 20 | 18,2 | 15,1 | 10,9 | 8 | 13,5 |

| Température maximale moyenne (°C) | 9,3 | 9,8 | 12,3 | 14,4 | 17,8 | 20,7 | 22,5 | 22,7 | 21 | 17,6 | 13,1 | 10,1 | 16 |

| Record de froid (°C) date du record |

−10 16.01.1985 |

−9,2 04.02.1963 |

−5,2 01.03.05 |

−0,8 12.04.1986 |

4,6 18.05.1935 |

7,2 01.06.1962 |

10,2 02.07.1917 |

10 09.08.1920 |

7,8 24.09.1928 |

1 23.10.1918 |

−2 30.11.1977 |

−8,8 27.12.1962 |

−10 1985 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

17,2 30.01.1929 |

20,4 28.02.1960 |

23,4 23.03.1996 |

26,7 30.04.05 |

31,2 26.05.1917 |

35,6 30.06.1952 |

35 23.07.19 |

35,9 04.08.03 |

32,8 04.09.1949 |

28,8 05.10.1921 |

21,2 01.11.15 |

18,6 04.12.1953 |

35,9 2003 |

| Précipitations (mm) | 68 | 51,9 | 46,9 | 58,9 | 50,9 | 38,7 | 41,8 | 37,1 | 56,8 | 80,7 | 87,4 | 83,7 | 702,8 |

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Saint-Denis-d'Oléron[8] | 2250 | 755 | 4 | 13 | 26 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Saint-Denis-d'Oléron est une commune rurale[Note 2] - [9]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[10] - [11]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Denis-d'Oléron, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[12] et 2 015 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[13] - [14]. La commune est en outre hors attraction des villes[15] - [16].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[17]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[18] - [19].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (62,2 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (70,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (29,3 %), cultures permanentes (17,7 %), zones urbanisées (17,2 %), prairies (15,2 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (7,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (5,9 %), zones humides côtières (2,9 %), eaux continentales[Note 3] (2,5 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (1,7 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Denis-d'Oléron est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) du littoral charentais-maritime, regroupant 40 communes concernées par un risque de submersion marine de la zone côtière, un des 21 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne et confirmé en 2018 lors du second cycle de la Directive inondation, mais annulé en 2020[23]. Les submersions marines les plus marquantes des XXe et XXIe siècles antérieures à 2019 sont celles liées à la tempête du , à la tempête du , aux tempêtes Lothar et Martin des 26 et et à la tempête Xynthia des 27 et . D’une violence exceptionnelle, la tempête Xynthia a fortement endommagé le littoral de la Charente Maritime : douze personnes ont perdu la vie (essentiellement par noyade), des centaines de familles ont dû être relogées, et, sur un linéaire de l’ordre de 400 km de côte et de 225 km de défenses contre la mer, environ la moitié de ces ouvrages a subi des dommages plus ou moins importants. C’est environ 5 000 à 6 000 bâtiments qui ont été submergés et 40 000 ha de terres agricoles[24]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993, 1999 et 2010[25] - [21].

Saint-Denis-d'Oléron est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire du massif de l'Ile d’Oléron, un massif classé à risque dans le plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI), élaboré pour la période 2017-2026 et qui fait suite à un plan 2007-2016[26]. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par divers arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’article L.131-1 du code forestier et l’arrêté du règlementent l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions[27]. Un autre arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 4] - [26] - [28] - [29].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[30].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 69,8 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 2 940 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 2 381 sont en en aléa moyen ou fort, soit 81 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[31] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[32].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 2003, 2005, 2011 et 2018 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[21].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[33].

Économie

Toponymie

Le nom de la commune provient de saint Denis, ou en latin Dyonisius, à qui la paroisse avait été dédiée[34].

Histoire

En 1904 la ligne du chemin de fer de l'île d'Oléron est inaugurée. D'écartement métrique et exploité par les chemins de fer économiques des Charentes, le train permet à l'époque de rallier Saint-Trojan-les-Bains au Sud de l'île en 2h20 au terme d'un tracé de 36 km. La liaison s'arrêtera en 1935 à cause de la concurrence de la route[35].

En 1940, la demeure construite entre 1904 et 1907 par le docteur Lebon est transformée en « Kommandantur » par les troupes d’occupation allemande, avant de devenir l’hôtel restaurant « Le Moulin de la Galette », aujourd’hui reconverti en gîte chambres d’hôtes.

Population et société

Évolution démographique

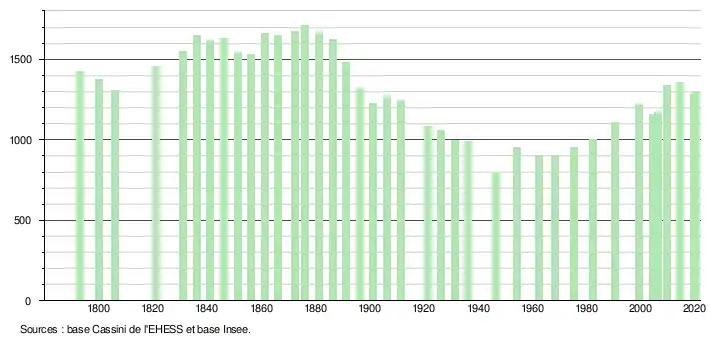

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[36]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[37].

En 2020, la commune comptait 1 297 habitants[Note 5], en diminution de 4,42 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 18,6 %, soit en dessous de la moyenne départementale (29 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 54,9 % la même année, alors qu'il est de 34,9 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 608 hommes pour 694 femmes, soit un taux de 53,3 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (52,15 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

Saint-Denis-d'Oléron dépend de l'académie de Poitiers, en zone A.

Sports

De nombreuses activités sont possibles à Saint-Denis-d'Oléron :

- Balades natures, un centre équestre, des balades à vélo, un mini golf, un complexe sportif (foot, tennis, basket, handball, volley...)

- Sports nautiques : de nombreuses plages, du char à voile, du canoë-kayak de mer ou de marais, du kite surf, de la plongée, du ski nautique, du speed-sail moutain board buggy, du surf et bodyboard, du stand up paddle, de la voile et des clubs de plages...

Radio

La plupart des radios nationales présentes dans le département peuvent être écoutées dans la commune. Les informations départementales sont relayées par la station de radio publique France Bleu La Rochelle et une radio locale RIO qui se situe à la capitainerie du port de Saint-Denis d'Oléron.

Presse

La presse locale est représentée par le quotidien Sud Ouest, dont le siège est à Bordeaux, et qui dispose de rédactions locales à La Rochelle, Rochefort et à Royan, et par l'hebdomadaire Le Littoral de la Charente-Maritime, dont le siège est à Marennes. Le magazine MO à la Hune couvre l'actualité du Pays Marennes-Oléron et de la presqu'île d'Arvert.

Cultes

Saint-Denis-d'Oléron appartient au diocèse catholique de La Rochelle et Saintes, lui-même subdivision de la province ecclésiastique de Poitiers depuis 2002 (de la province ecclésiastique de Bordeaux avant cette date).

Administration

Administration municipale

De 1789 à 1799, en vertu de la loi du , les agents municipaux (maires) sont élus au suffrage direct pour deux ans et rééligibles, par les citoyens actifs de la commune âgés d'au moins 25 ans, contribuables payant une contribution au moins égale à trois journées de travail dans la commune. Sont éligibles ceux qui paient un impôt équivalent au moins à dix journées de travail.

De 1799 à 1848, La constitution du 22 frimaire an VIII () revient sur l’élection du maire, les maires sont nommés par le préfet pour les communes de moins de 5 000 habitants. La Restauration instaure la nomination des maires et des conseillers municipaux. Après les lois organiques 1831, les maires sont nommés (par le roi pour les communes de plus de 3 000 habitants, par le préfet pour les plus petites), mais les conseillers municipaux sont élus au suffrage censitaire pour six ans.

Du à 1851, les maires sont élus par le conseil municipal pour les communes de moins de 6 000 habitants.

De 1851 à 1871, les maires sont nommés par le préfet, pour les communes de moins de 3 000 habitants et pour 5 ans à partir de 1855. Après 1871, les maires sont de nouveau élus, sauf dans les chefs-lieux (de départements, d'arrondissements ou de cantons).

Ce n'est que le , qu'une loi sur l’organisation municipale (encore en vigueur) est votée, et qui régit le principe de l'élection du maire et des adjoints par le conseil municipal, quelle que soit l'importance de la commune (sauf pour Paris). La loi du fixe le mandat à quatre ans, durée portée le à six ans[42].

La commune ayant moins de 3 500 habitants l'élection des conseillers municipaux est au scrutin majoritaire[43] plurinominal à deux tours, avec panachage :

- au premier tour, des candidats sont élus s'ils ont obtenu la majorité absolue et le vote d'au moins le quart des électeurs inscrits[44] ;

- au second tour, la majorité relative suffit. Les listes ne sont pas obligatoires. Les suffrages sont comptabilisés individuellement, et le panachage est autorisé.

De par sa population, la commune dispose d'un conseil municipal de 15 membres (article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales[45]).

Liste des maires

Région

À la suite de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au , elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Politique environnementale

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué trois fleurs à la commune[48].

Culture locale et patrimoine

Phare de Chassiron

Le phare de Chassiron se dresse sur un cap exposé aux vents océaniques, au point le plus septentrional de l'île d'Oléron.

Succédant à un premier édifice bâti sur ordre de Colbert en 1685, le phare actuel est construit à partir de 1834 (pose de la première pierre) et est achevé en 1836. Les bandes noires et blanches qui le caractérisent ont été peintes en 1926. Le phare participe grandement à la sécurité maritime dans ce secteur dangereux du pertuis d'Antioche.

Haut de 46 mètres (on atteint le sommet après avoir gravi 224 marches) pour un diamètre de 18 mètres, ses fondations plongent à 3 mètres dans le sol, afin de garantir une plus grande résistance à cet édifice souvent éprouvé par les éléments. La portée de son faisceau lumineux (1 éclat/10 secondes) dépasse les 28 milles (50 kilomètres) par temps clair. Le système optique, datant de 1902 (8 panneaux au 1/8 de focale 0,92 m Henry-Lepaute) est un des plus anciens encore en service.

Le phare abrite un musée consacré aux gens de mer et au quotidien des habitants de l'île d'Oléron. L'ancienne maison du gardien sert en outre de cadre à des expositions temporaires. Une plaque apposée sur un de ses murs indique : Ici, depuis la nuit des temps, les hommes et l'île ont subi ensemble la dure loi de l'océan qui est toujours vainqueur.

Un jardin aménagé en étoile autour du phare, dit « rose des vents paysagère » est ouvert au public depuis 1997. Des sentiers de promenade autour du phare permettent d'observer l'île de Ré et les côtes aunisiennes. Au bord de la falaise, une croix en chaînages vient rappeler le souvenir des marins péris en mer.

Des bornes informatives, des tables tournantes, des lunettes de visées, une borne audio en 3 langues (français, anglais et allemand) et une carte en relief (en braille) agrémente vos balades dans les jardins contemporains du phare de manière ludique et agréable.

À marée basse, il est possible de venir découvrir les nombreuses richesses de l'estran rocheux. La faune et la flore y est très variées et doivent s'adapter sans cesse à des conditions de vie particulières.

Port de plaisance

Le port de Saint Denis d'Oléron est situé à l'est de la pointe nord de l'île d'Oléron, à 0,8 m au sud de la balise des Palles.

Le port de plaisance de Saint-Denis est le fruit du combat des hommes contre l'ensablement des cotes, combat gagné après plusieurs siècles de recherches et d'essais infructueux.

C'est au XIIe siècle que l'on trouve les premiers documents, évoquant une imposition destinée à la réfection du port.

Les deux siècles qui suivirent furent une suite de constructions et réparations de digues et jetées, luttant contre un ensablement plus fort que tout. Au début du XIXe siècle, toute idée de port protégée est même abandonnée.

C'est l'essor du tourisme qui va faire renaître le projet. Cette fois-ci, les études sont mieux conduites, le financement moins difficile à obtenir, et les matériaux plus étudiés et solides. En 1989, le nouveau port de la commune est inauguré.

Une zone commerciale autour du bassin est ouverte depuis le printemps 2006, regroupant diverses activités : restauration, ventes de produits régionaux, vente de produits de pêche, accastillage, bijouterie... Ce développement permet une activité saisonnière (de mi-mars à mi-novembre). Une voie entre la zone commerciale et le bassin est réservée aux piétons.

Une école de voile, agréée par la Fédération française de voile, est implantée aux abords du port et participe activement au dynamisme de celui-ci. Diverses activités, comme feux d'artifice, fête du port, rassemblements de vieux gréements...participent à l'animation estivale autour du bassin.

Le port.

École de voile Eric-Tabarly.

Le port et la capitainerie.

Église Saint-Denis

L'église Saint-Denis (parfois orthographiée Saint-Denis) conserve une partie de son décor roman, en dépit de plusieurs campagnes de reconstruction importantes menées au XVIIe siècle et au XIXe siècle. La nef conserve ainsi des colonnes engagées et des chapiteaux à motifs végétaux (les doubleaux ont cependant disparu).

Dans le bas-côté sud, une vitrine abrite une maquette représentant une frégate de 52 canons baptisée « Le Napoléon ».

Le prieuré de Saint-Denis est mentionné dans une charte de 1047, où on apprend sa donation à l'abbaye aux Dames de Saintes par Geoffroy Martel, comte d'Anjou, alors maître de la Saintonge. La communauté subit de plein fouet les excès des guerres de religion et en 1584, l'église est saccagée et en partie détruite. Une première campagne de reconstruction (façade et toiture) est menée à partir de 1598.

En 1850, l'église, devenue vétuste, doit être fermée pour des raisons de sécurité. Une campagne de restauration est mise en œuvre à partir de 1853. Si la structure est en partie respectée, l'édifice se voit doté de bas-côtés et d'une nouvelle abside, ainsi que d'un campanile néo-roman, élevé en 1877.

Le soubassement de la façade, classé monument historique en 1896, s'inspire par ses techniques architecturales des réalisations gallo-romaines (motifs géométriques, marguerites rectangulaires, feuillages, colonnes rudentées).

Vue général du portail

Vue général du portail Détail du portail

Détail du portail

Il est possible d'y écouter des concerts d'orgue.

La balise d'Antioche

Le récif d’Antioche fascine toujours les habitants du nord de l’île car lorsque la mer est particulièrement déchaînée, d’énormes vagues prennent d’assaut la balise et atteignent parfois jusqu’à 15 mètres.

Il fut à l’époque un rocher très dangereux car se situe sur une route fréquentée par de nombreux bateaux de commerces de vin et de sel principalement. Malgré ce trafic maritime intense, son danger n’est pas signalé.

C’est ainsi qu’en 1913, on décide d’édifier une tour destinée à recevoir un feu lumineux et un signal sonore fonctionnant par temps de brume.

La construction commencera alors en 1917 et la mise en service aura lieu en 1925 et c’est à partir de cette date que les naufrages y furent plus rares.

Tous ces naufrages ont laissé une trace dans la mémoire des anciens et notamment celui du Port Calédonia le , le plus marquant pour la population de Saint-Denis.

Les écluses à poissons

Les écluses sont des pièges à poissons fixes, constituées d’un mur de 500 à 700 m ayant la forme d’un fer à cheval plus ou moins symétrique selon la forme de l’estran sur lequel elles sont édifiées.

Les écluses sont construites avec des pierres empilées sans aucun lien de manière à résister aux assauts de la mer. Elles deviennent cependant fragiles dès qu’on leur déplace une de leurs pierres.

Leur rôle principal est la prise du poisson car ceux-ci entrent dans l’écluse à marée montante et s’y retrouvent piégés à marée descendante surpris par l’écoulement rapide de l’eau par le bouchot d’écluse. Ainsi le pêcheur n’a plus qu’à aller chercher les poissons piégés. Elles servent aussi de brise-lames en atténuant l’érosion marine sur les falaises et sur les plages. La marine les régit et elles sont attribuées à des affectataires.

Les premières écluses datent au moins du Moyen Âge puisque des textes prouvent qu’il en existait déjà au XIVe siècle ce qui en fait un patrimoine unique. Il y avait jusqu’à 237 écluses au milieu du XIXe siècle dont 45 à Saint-Denis. Aujourd’hui, il ne reste plus que 14 écluses sur toute l’île d’Oléron.

Les moulins

Les moulins servaient à faire la farine, pour payer le meunier, qui était ensuite au boulanger pour faire le pain. On en recense 7 sur la commune, certains datent du Moyen Âge. Ils sont 59 sur une carte de 1686 répartis sur toute la superficie de l’île. Au XVIIIe siècle, la carte de Cassini en mentionne 51, et une autre établie par le Génie en 1843, n’en indique plus que 30.

Accompagnés de bâtiments d’exploitation agricole et de logements bas, ces moulins comportaient généralement 3 niveaux: au rez-de-chaussée s’ouvraient 2 portes diamétralement opposées afin que le moulin soit toujours accessible, même si les ailes tournaient devant l’une des portes et les conduites de descente de la mouture y aboutissaient, tandis qu’au troisième niveau étaient installés meules, trémie et auget.

Leur toit de forme conique et couverts de bardeaux, tournait sur une sablière dormante formant chemin de roulement au moyen d’une longue perche actionnée depuis le sol ; sur la partie mobile étaient fixées les ailes, comportant chacune une quinzaine de barreaux entre lesquels était passé la toile.

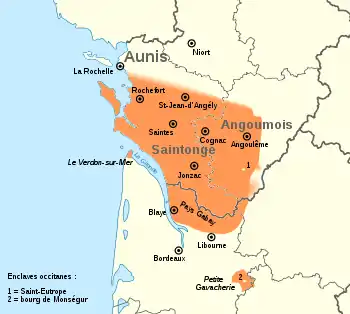

Langue saintongeaise

La commune est située dans l'aire linguistique du saintongeais, ou parlanjhe, un dialecte faisant partie de la famille des langues d’oïl, branche des langues romanes, qui comprend également le français, l’angevin le picard et le poitevin avec lequel il est souvent regroupé dans un domaine plus vaste, le poitevin-saintongeais.

Le saintongeais (saintonjhais, séntunjhé) est la langue vernaculaire parlée dans les anciennes provinces d'Aunis, Saintonge et Angoumois. On l’appelle aussi le charentais ou encore le patois charentais. Les locuteurs sont dits patoisants. Le saintongeais a fortement influencé l’acadien et en conséquence, par ricochet, le cadien ; quant au québécois, il a été influencé par les parlers tels que le normand, le francien et le saintongeais.

La langue saintongeaise présente de nombreux traits communs avec des langues telles que le cadien ou l'acadien, ce qui s'explique par les origines saintongeaises d'une partie des émigrants vers la Nouvelle-France au XVIIe siècle.

Gastronomie

La gastronomie saintongeaise est principalement axée sur trois types de produits : les produits de la terre, les produits de la mer et les produits de la vigne.

Les préparations à base de viande de porc occupent une place prépondérante dans la cuisine régionale : ainsi des gratons ou des grillons, sortes de rillettes à base de viandes rissolées et confites dans leur graisse, du gigorit (ou gigourit), un civet mêlant sang, gorge, foie et oignons, ou de la sauce de pire, à base de fressure, d'oignons et de vin blanc de pays[49].

La cuisine saintongeaise intègre tout naturellement de nombreuses recettes à base de « cagouilles », le nom local de l'escargot petit-gris. Animal tutélaire de la Saintonge, il est notamment cuisiné « à la charentaise », c'est-à-dire cuit dans un court-bouillon agrémenté de vin blanc, d'ail et de mie de pain.

Parmi les autres spécialités locales, il convient de noter également les pibales (alevins d'anguille pêchés dans la Gironde, spécialité de Mortagne et de Blaye), les sardines de Royan, les « thyeusses de gueurnouilles » (cuisses de grenouilles), la « sanglette », une galette préparée à base de sang de poulet et d'oignons cuits, le farci saintongeais (variante du farci poitevin), le lapin au pineau, le foie gras ou encore les confits.

Les desserts traditionnels sont issus de la cuisine paysanne : millas (gâteau à la farine de maïs, qu'on retrouve dans une grande partie du sud-ouest de la France), galette charentaise, au beurre Charentes-Poitou, ou encore « merveilles » (beignets).

Les vignes de la région servent à la confection d'eaux-de-vie réputées, telles que le pineau des Charentes et plus encore, le cognac.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de la commune de Saint-Denis-d'Oléron se blasonnent ainsi : |

|---|

Personnalités liées à la commune

- Pierre Martin, baron de Chassiron (1674-1722), capitaine pour la Compagnie des Indes, nommé directeur de cette compagnie en 1720

- Pierre-Étienne-Lazare Griffon de Romagné (1723-1795), député du tiers aux États généraux de 1789, petit-fils de Pierre Martin de Chassiron

- Étienne Nicolas Guillotin (1749-1818), introducteur de la culture du ver à soie dans l'île d'Oléron, sous-préfet de Marennes, cousin au 8e degré du docteur Guillotin

- Cyprien Renaudin (1757-1836), capitaine en second à bord du vaisseau « Le Vengeur » (1794)

- Viktor Tchernov (1873-1952), homme politique russe socialiste révolutionnaire, a vécu en exil à Saint-Denis de 1940 à 1943

- Théophile Laurent (1882-1962), religieux capucin, croix de guerre 14-18, décoré de la Légion d'honneur par Clémenceau pour son comportement à la bataille du Mont-Renaud

- Louis Desgraves (1921-1999), bibliothécaire et historien français

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Certains y voient une appartenance géographique au Midi de la France — en référence au « Midi atlantique » cher au géographe Louis Papy - ainsi Saint-Denis-d'Oléron comme le département de la Charente-Maritime peuvent être rattachés à deux grands ensembles géographiques, le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 7 mètres minimum de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Les gentilés de Charente-Maritime

- Louis Papy, Le Midi atlantique, atlas et géographie de la France moderne, Flammarion, Paris, 1984, p.21

- Préfecture de Charente-Maritime : Météo France

- Relevés Météo-France de 1946 à 2000, sur le site Bernezac.com

- Il y a cinq ans, le traumatisme de la tempête Xynthia, article de Cathy Lafon paru le 26 février 2015, Sud Ouest

- « Fiche du Poste 17323001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr, (consulté le )

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Denis-d'Oléron », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Denis-d'Oléron », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Un approfondissement des connaissances sur ces priorités : la cartographie des risques sur les TRI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI du littoral charentais-maritime », sur webissimo.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie 2017 – 2026 », sur draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Réglementation des feux en extérieur. », sur www.charente-maritime.gouv.fr, (consulté le )

- « Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD). », sur www.charente-maritime.gouv.fr, (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Saint-Denis-d'Oléron », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Librairie Droz, (ISBN 978-2-600-02884-4, lire en ligne)

- Charles Nadeau, « L'aventure ferroviaire sur Oléron », (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Saint-Denis-d'Oléron (17323) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Charente-Maritime (17) », (consulté le ).

- La décentralisation, site de l'Assemblée nationale

- art L. 252 du code électoral

- art L. 253 du code électoral

- « Nombre des membres du conseil municipal des communes », Legifrance.

- « L'Express - Actualités Politique, Monde, Economie et Culture », sur L'Express (consulté le ).

- « Joseph Huot investi », Sud Ouest édition Dordogne/Lot-et-Garonne, , p. 28.

- Les communes labellisées, Site des villes et villages fleuris consulté le .

- Charente-Maritime, encyclopédie Bonneton, p. 106-107

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- [Joussaume, Mohen & Tardy 1969] R. Joussaume, J.-P. Mohen et P. Tardy, « Préhistoire à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 66, no 1 « E&T », , p. 457-469 (lire en ligne [sur persee], consulté en ).

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Saint-Denis-d'Oléron sur le site de l'Institut géographique national

- Migraction.net: suivi de la migration des oiseaux de mer à la pointe de Chassiron avec affichage des résultats en temps réel

- Office du tourisme