Le musée national des Beaux-Arts d'Alger, est l’un des plus grands musées d’art d'Afrique. Ouvert au public depuis le , il est situé dans le quartier du Hamma, du côté du jardin d'essai du Hamma.

| Ouverture | |

|---|---|

| Surface |

4 200 m2 |

| Site web |

| Collections | |

|---|---|

| Nombre d'objets |

8 000 en exposition dont 1 500 au cabinet des estampes et 800 sculptures |

| Pays | |

|---|---|

| Commune | |

| Adresse | |

| Coordonnées |

Le musée avec ses 8 000 œuvres regroupe des œuvres peintes, des dessins, gravures et estampes anciennes, des sculptures, du mobilier ancien et d’art décoratif, de la céramique, de la verrerie, ainsi qu'une collection de numismatique. Parmi les œuvres exposées, figurent des peintures de maîtres hollandais et français comme Brugghen, Van Uyttenbroeck, Van Goyen, Monet, Matisse, Delacroix, Honoré Daumier, Renoir, Gauguin et Pissarro. Mais aussi les artistes algériens emblématiques, comme Baya, Yellès et Racim. Le musée abrite des sculptures de Rodin, de Bourdelle et de Belmondo.

Sommaire

Histoire du musée

Les débuts

Le musée des Beaux-Arts d'Alger est né de la volonté des politiques à la fin du XIXe siècle, à l'époque de l'Algérie française. À l'origine c'est dans les locaux délabrés de la Société des beaux-arts fondée par Hippolyte Lazerges en 1875 que la municipalité d'Alger conservait ses œuvres d'art. Ce n'est qu'en 1897 qu'elle se dote d'un vrai musée, consacré aux collections antiques et musulmanes, même si celui-ci est aménagé dans les bâtiments d'une école normale. En 1908, un ancien casernement de l'armée situé à l'emplacement actuel de l'Hôtel Safir est consacré à l'art. Il a été inauguré le et cette création était réclamée depuis longtemps car la salle des Beaux-Arts qui servait de musée était très mal disposée et ne pouvait suffire à contenir les œuvres acquises par la municipalité[1]. Ce nouveau musée municipal est dirigé jusqu'en 1910 par Charles de Galland, mais il est vétuste et peu fonctionnel. La qualité du musée n’était pas suffisante, si bien que les voyageurs et l’Algérois dédaignent et ignorent le musée dit « municipal » qui se trouve dans un local défavorable, vétuste, peu accessible, encore plus mal entouré que mal éclairé[2]. Ainsi, le musée municipal d’Alger ferme ses portes après vingt ans de fonctionnement entre 1908 et 1928. Un musée national des Beaux-Arts reprend son fonds en l’enrichissant de nouvelles acquisitions.

La naissance du musée des Beaux-Arts

Avec l'ouverture de la « villa Abd-el-Tif », un véritable besoin dans ce domaine se fait sentir et le projet est confié à un architecte peu connu, Paul Guion. Le site est choisi, au Hamma, en face du Jardin d'essai et non loin de la villa Abd-el-Tif, sur la colline aux sangliers. Paul Guion opte pour un monumentalisme symétrique et rectiligne dont les éléments architectoniques puisés dans l'art méditerranéen vont trouver écho dans l'admirable mobilier conçu et dessiné par Louis Fernez, professeur à l'École nationale des beaux-arts d'Alger et dont certaines pièces sont commandées à l'ensemblier Francis Jourdain. Commencés en 1928, les travaux étaient rapidement achevés, grâce à des crédits libéralement consentis. Quant à l'architecture du musée, elle a été bien admirée par son emplacement idéal et son style associant « les données passées et actuelles ». Ce style architectural propre symbolise la construction de l’image d’un pays jeune et moderne, mais aussi soucieux de ses traditions. L’immense taille du nouveau musée est digne notre considération : trente-cinq salles de peintures, une galerie de sculptures, une galerie de moulages, une bibliothèque et un cabinet d’estampes. Le bâtiment est divisé en trois étages : au rez-de-chaussée se trouve la salle des moulages, au premier la salle de sculpture moderne et à l’étage supérieur, les galeries de peinture. Le musée des Beaux-Arts d'Alger, inauguré le , ne sera ouvert au public qu'en . C'était le centenaire de l'Algérie qui promut ce projet du musée national des Beaux-Arts d'Alger. Fêtant ses colonies, célébrant ses victoires de la Grande Guerre, la France de la IIIe République ne peut ignorer le premier centenaire de sa présence en Algérie. Préparée dès 1923 sous l’égide du gouverneur, le général Steeg, une magnifique prélude à l’Exposition de Vincennes est mise au point par une loi de 1928 qui crée un Conseil supérieur et un Commissariat général du Centenaire. Il s’agissait de montrer ce que la France avait réalisé en Algérie depuis son installation, les résultats obtenus, les progrès accomplis. Un budget primitivement établi à 134 millions est ramené à 82 millions et en métropole, toutes les bonnes volontés s’attellent à répandre la bonne parole de l’Algérie française[3]. Parmi ces activités festives, les projets muséaux étaient promus le plus considérablement ; à côté des grands monuments commémoratifs sont également inaugurés le musée des Beaux-Arts, le musée du Bardo, le Musée forestier et le musée Franchet d’Espérey à Alger (musée historique de l’Armée et Fêtes militaires, installé dans les locaux militaires de la Casbah, non loin des premiers remparts d’Alger)[4]. À la différence des autres musées inaugurés récemment, les structures et le statut du musée des Beaux-Arts sont révisés avec de nouvelles missions.

Acquisitions et donations

Depuis que ce musée est devenu national, il s’est considérablement enrichi. Les crédits qui lui ont été octroyés à la faveur de la célébration du Centenaire de l’Algérie, ont permis de nombreux et important achats. En envoyant les anciennes collections du Musée municipal à Constantine pour l'inauguration de son musée des Beaux-Arts, les collections pour le nouveau musée national d'Alger ont commencé à être constituées dès 1927; c'est l'historien de l'art Jean Alazard, alors doyen de la faculté de Lettres d'Alger qui fut chargé de cette mission. Sur la proposition d'Alazard, une commission spéciale présidée par Paul Léon et dont les principaux membres étaient Mouillé, sous-directeur des Beaux-Arts, Jean Guiffrey et Paul Jamot, conservateurs du Louvre, Raymond Kœchlin, président du Conseil des musées nationaux, Charles Masson et Robert Rey, conservateurs du Luxembourg a décidé l'achat définitif. Fait unique dans l'histoire du musée, les crédits alloués pour l'Exposition du Centenaire vont permettre l'entrée de 498 œuvres en deux années: acquisitions éclectiques qui font une large place à la sculpture contemporaine et aux grands noms de l'histoire de l'art.

Très vite, le musée des Beaux-Arts connaît un grand rayonnement, accru par des dons et des achats sagaces. On peut voir de quels soins et de quelles compétences tous ces achats furent entourés. Ils consistent en chefs-d’œuvre des grands orientalistes comme Alexandre-Gabriel Decamps, Eugène Delacroix, Eugène Fromentin, Théodore Chassériau et des plus célèbres représentants de l’art moderne : Gustave Courbet, Théodore Rousseau, Camille Pissarro, Edgar Degas, Eugène Boudin, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Armand Guillaumin et des artistes encore plus contemporains tels qu'Albert Marquet, Suzanne Valadon, Maurice Denis ou encore Henri Matisse. Les catalogues du musée du début démontrent l'apogée de l'art français de l'époque et ils reflètent l’objectif de cette institution de diffuser de l’art et de la culture français. Le fait qu'il y existait la section historique constituée de beaux dépôts du musée de Versailles fait la preuve du caractère didactique et patriotique du musée.

Pour cet aménagement de la collection, on ne peut pas négliger les rôles des collectionneurs locaux. Avec les acquisitions nouvelles par l’achat, le musée a aussi reçu de nombreux dons. On relève parmi les donateurs d’anciens mécènes comme Marius de Buzon ou Jean Désiré Bascoules, de grands colons comme Lucien Borgeaud, des chevaliers d’industrie comme le peintre Louis Billiard ou un amateur comme Laurent Schiaffino[5]. Parmi eux, le célèbre Frédéric Lung dut sa renommée non seulement à l’intérêt qu’il porta très tôt aux peintres de la villa Abd el-Tif mais aussi à la riche collection d’œuvres modernes et impressionnistes qu’il constitua. Sa veuve léguera quelques pièces au musée des Beaux-Arts d’Alger, notamment le plâtre d’atelier de Charles Despiau, L’Homme prêt à l’action. Tous les anciens pensionnaires de la villa Abd-el-Tif étaient largement représentés soit groupés dans des salles spéciales, soit répartis dans les galeries. Ces représentations permirent aux visiteurs de suivre ainsi l’évolution des principaux artistes originaires d’Alger ou installés depuis longtemps à cette ville[6]. De 1930 à 1960, trois grandes périodes d'acquisition vont doter le musée d'un fond inestimable. Quelques « locaux » feront également leur entrée au musée à cette période-là : Azouaou Mammeri, Mohammed Racim, Mohamed Temmam, Bachir Yellès (1949), Abdelhalim Hemche.

Dans cette Alger européanisée, le musée des Beaux-Arts fonctionnait comme une institution où les personnes cultivées ne se sentaient point dépaysées, mais son ambiance soumise aux particularismes locaux, permettait aussi de se détacher de la métropole. Le musée était beaucoup plus admiré de l’élite qu’il n’était fréquenté par la foule[7]. Contrairement aux grands musées de la métropole qui servaient aussi de champ pédagogique pour les élèves des Beaux-Arts, les élèves de l’École des beaux-arts d'Alger se rendaient moins souvent dans les salles de peinture et de sculpture du musée. Cette carence était sans doute due à l’éloignement du musée du centre de la ville[8], mais elle explique également que ce musée n'avait peut-être pas les mêmes objectifs que ceux des musées de la métropole.

Le musée des beaux arts à l'indépendance de l'Algérie

Le musée ayant été plastiqué par l'OAS à la veille de l'indépendance, quelque trois cents de ses œuvres sont transférées en à Paris et déposées au musée du Louvre. Jean de Maisonseul, nommé en conservateur du musée (qui devient musée national des Beaux-Arts d'Alger) au titre de la coopération, à la demande du ministère algérien de l'Éducation nationale, en assure la réouverture en et mène de longues négociations qui aboutissent en à la restitution des 157 peintures et 136 dessins - « bien que dès le début André Malraux, alors ministre de la Culture, ait reconnu que ces œuvres appartenaient à l'Algérie », précisera-t-il. Maisonseul, conservateur jusqu'en 1970, entreprend simultanément par sa politique d'acquisition de remédier à la pauvreté du fonds d'art algérien, introduisant notamment au musée des œuvres de Baya, Benanteur, Guermaz, Khadda, Martinez et Bettina Heinen-Ayech[9]. Un important ensemble d'œuvres d'art contemporain offertes par les États lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance va s'y ajouter.

Collections de peintures

Art européen

XIVe, XVe et XVIe siècles sont représentés par des œuvres où se manifestent deux grands courants: l'école italienne et l'école du nord, hollandaise et flamande. Les XVIIe et XVIIIe siècles sont représentés par les écoles française, italienne et hollandaise. Les XIXe et XXe siècles sont exclusivement français. Voici quelques œuvres parmi les plus représentatives.

Art allemand

Liste non exhaustive

- Bartholomaeus Bruyn le Vieux (1493–1555), Portrait de femme

- Bartholomaeus Bruyn le Jeune (1530–1607), Portrait de femme

- Hans Rottenhammer (1564–1625), Diane et Calypso.

Art suisse

Liste non exhaustive

- Konrad Witz (1400–1445/46), Nativité.

- Achille Koetschet (1862-1895).

- Édouard Herzig (1860-1926).

Art espagnol

Liste non exhaustive

- Alonso Cano (1601–1667), Scène d'extase religieuse.

- Angel Diaz-Ojeda (1886-1968).

- Joseph Sintès (1829-1913), Chemin du Qaddous, datée de 1911.

Art néerlandais

Liste non exhaustive

- Jan van Dael (1764-1840), Nature morte

- Hendrick ter Brugghen (1588-1629), Joueur de luth

- Moses van Uyttenbroeck (1600-1646), Paysage avec nymphes

- Jan Van Goyen (1596-1656), Bords d'une rivière en Hollande

Art flamand

Liste non exhaustive

- Elias Vonck (en) (1605-1652), Nature morte

- Jacob Grimmer (1525-1590), Paysage d'Automne

- Théobald Michau (1676-1765), Scène campagnarde

- Rembrandt (1606-1669)

Art italien

Liste non exhaustive

- Andrea Previtali (1480-1528), Portrait de condottiere

- Barnaba da Modena (1328-1386), Baptême du Christ (la plus ancienne œuvre de la collection du musée et qui date de 1367)[10].

- Giuseppe Vittore Ghislandi dit Fra Galgario (1655-1743), Portrait de jeune fille

- Giuseppe Maria Crespi dit le Spagnolo (1665-1747), l'Abreuvoir

- Giovanni Paolo Panini (1691-1765), Vue du Colisée

- Jacopo Carrucci dit Pontormo (1494-1557), Portrait d'Alexandre de Médicis

- Michelangelo Merisi da Caravaggio ou en français Caravage (1571-1610), Joueur de flûte

- Michele Marieschi (1710-1743), Vue de l'église de la Salute à Venise.

- Romanino Girolamo (1484-1566), Sainte Hélène découvrant la Vraie Croix

- Sebastiano Ricci (1659-1734), La Vierge et l'Enfant Jésus entourés de saints et d'anges.

Art français

Liste non exhaustive

- XVe siècle :

- Triptyque de l'École d'Amiens, Le Christ chez Marie-Madeleine.

- XVIe siècle :

- François Clouet (1515-1572), Portrait du maréchal de Vieilleville.

- XVIIe siècle :

- Claude Gillot (1673-1722), Scène de ballet

- Claude Vignon (1593-1670), Adoration des Mages

- Charles de La Fosse (1636-1716), Neptune chassant les Vents

- Jean-Baptiste Pater (1695-1736), La Balançoire

- Louis Le Nain (1593-1648), La Fiancée normande, La Repasseuse

- Nicolas de Largillierre (1656-1746), Portrait d'une femme en Diane

- Sébastien Bourdon (1616-1671), Les joueurs de tric trac

- Simon Vouet (1590-1649), David et Abigail femme de Nabal

- XVIIIe siècle :

- Antoine-Jean Gros (1771-1835),

- Alexandre-François Desportes (1661-1743),

- Claude Joseph Vernet (1714-1789), Bord de Mer, Effet de Brouillard

- Edmé Bouchardon (1698-1762),

- Jacques Louis David (1748-1825), Portrait de Marie-Françoise Buron

- Jean Siméon Chardin (1699-1779), La Théière blanche

- Jean-Baptiste Nattier (1678-1726), Portrait de Madame de La Poix de Fréminville

- Jean-Étienne Liotard (1702-1789), Marie-Adélaïde de France en costume d'Orientale

- Jean-Baptiste Hilaire (1753-1822), La Place de l'Hippodrome à Constantinople

- Jean-Baptiste Perronneau (1715-1783)

- Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), deux toiles intitulées "Paysages d'Ile de France

- Louis Brion de la Tour (1743-1803), Portrait du duc de beaufort

- XIXe siècle :

- Alfred Dehodencq (1822-1882), Noces juives

- Auguste Renoir (1841-1919), Paysage de printemps

- Alfred Sisley (1839-1911), Le Canal du Loing en hiver

- Albert Lebourg (1849-1928), Café Maure du Hamma, Rouen

- Berthe Morisot (1841-1895),

- Camille Corot (1796-1875), Étang de Ville-d'Avray

- Camille Pissarro (1830-1903), Femme à sa fenêtre

- Claude Monet (1840-1926), Rochers de Belle-Isle (1886)

- Eugène Delacroix (1798-1863), Le Giaour traversant le gué - Lion couché [11]

- Edgar Degas (1834-1917), Femme mettant son corset

- Emile Bernard (1868-1941), Nature morte

- Eugène Fromentin (1820-1876), Souvenir d'Algérie

- Étienne Dinet (1861-1929), Petites Filles jouant et dansant

- Édouard Herzig (1860-1926),

- Honoré Daumier (1808-1879), Les Amateurs d'estampes

- Hippolyte Lazerges (1817-1887), Le porteur d’eau

- Gustave Courbet (1819-1877), Le Vieux Pont

- Gustave Caillebotte (1848-1894), Portrait d'inconnu

- Georges Dufrénoy (1870-1943), Place des Vosges

- Gustave Guillaumet (1840-1887), Scène à Biskra

- Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), Portrait au crayon de Jean-Baptiste Cortot

- Jean-François Millet ( 1814-1875), Nature morte aux navets

- Johan Barthold Jongkind (1819-1891), Le Port de Honfleur

- Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), Portrait de femme

- Paul Gauguin (1848-1903), Paysage de Bretagne

- Paul Sérusier (1864-1927), Nature morte

- Théodore Rousseau (1812-1867), Forêt au crépuscule

- Théodore Chassériau (1819-1856), Portrait de Rachel, Portrait présumé de la marquise de Caussade

- Thomas Couture (1815-1879), Étude pour l'enrôlement des volontaires

- XXe siècle :

- Albert Marquet (1875-1947), Place du Gouvernement à Alger

- André Lhote (1885-1962), Paysage

- Edouard Vuillard (1869-1940), Femme dans son intérieur

- Henri Matisse (1869-1954), le Jardin de Renoir à Cagnes

- Georges Rochegrosse (1859-1938), Les Trois Grâces-Nu - L'estudiantina - Jardin à El-Biar - Toits de Paris

- Jean Launois(1898-1942), Famille de gitans Farniente, Famille juive, Jeunes Arabes

- Léon Carré (1859-1938), Histoire d'Abou Qir et d'Abou Sir

- Maurice Denis (1870-1943), Vallée de Josephat

- Maurice de Vlaminck (1876-1958), Bouquet

- Maurice Utrillo (1883-1955), Rue de Ville-Evrard

- École d'Alger :

- Alfred Chataud (1833-1908), Mauresque à la cruche

- Armand Assus (1892-1977), Rue du Chêne, Le Couloir bleu, Le Port de Rotterdam, Le Narguilé, Intérieur, crayon : portrait du peintre Hacène Benaboura

- Étienne Dinet (1861-1929) Petites filles jouant et dansant, Départ à la Mecque, Vieilles Femmes , Raoucha, L’embuscade, L’aveugle

- Émile Claro (1897-1977), Rue de la Casbah d'Alger - et la plus importante collection au monde (quasi intégrale) des primés de la Villa Abd-el-Tif

- Jean-Aimé-Roger Durand, (1914-2001), Les Hangars, Paysage de Guyotville, Paysage La Bridja, Paysage de Delly-Ibrahim, Quartier perdu

- Joseph Sintès (1829-1913) (nombreux dessins gouaches et aquarelles), Le Port d'Alger

- Louis Bénisti (1903-1995), La Fête orientale, Le Port d'Alger, Paysage du Sahel, Buste de René-Jean Clot

- Maurice Bouviolle (1893-1971) Femmes juives de Ghardaïa, Mauresques d'Alger

- Oscar Spielmann (1902-1975), Mauresque riant

Portrait d'homme, par Corneille de Lyon. Cavalier, par Eugène Fromentin. La Fenaison aux environs de Dieppe, 1885 par Paul Gauguin. Le Canal du Loing en hiver, 1891 par Alfred Sisley. Illustration du livre des Mille et Une Nuits - Histoire d'Abou Qir et d'Abou Sir par Léon Carré. Une œuvre de Jean Launois. Portrait de Marie-Françoise Buron par Jacques Louis David. Raoucha, 1901, par Étienne Dinet.

Autres artistes

Liste non exhaustive

- Jean Simian (1910-1991), Enclume

- Léon Cauvy (1874-1933)

- Louis Nallard (1918-2016), Mère Algérie

- Marcel Bouqueton (1921-2006)

- Maria Manton (1910-2003)

- René Sintès (1933-1962), Soir et Calme (1960)

Art contemporain

Liste non exhaustive

- Ahmed Cherkaoui (1934-1967), Feu sacré

- André Masson (1896-1987), Le Parloir

- Abidin Dino (1913-1993), Manifestation pour la paix

- Aref Rayess (en) (1928-2005), Salutation aux martyrs de la révolution algérienne

- Bettina Heinen-Ayech (1937-2020), L´Arc de Thibilis, Danse des Oliviers, La Maouna

- Boris Taslitzky (1911-2005),

- Bernard Rancillac (1931-2021),

- Bata Mihailovitch (1923-2011),

- Chafik Abboud (1926-2004),

- Claude Viseux (1927-2008),

- Édouard Pignon (1905-1993),

- Eduardo Arroyo (1937-2018), Le Dernier Colonialiste

- Ernest Pignon-Ernest (1942-),

- Erró (1932-),

- Francisco Espinoza Duenas (1926-),

- Gérard Gosselin (peintre) (1933-),

- Jacques Monory (1924-2018),

- Juanita Guccione (1904-1999),

- Jean-Jacques Lebel (1936-),

- James Pichette (1920-1996),

- Louay Kayali (en) (1934-1978),

- Leonardo Cremonini (1925-2010), Opposition de masses à Alger

- Mamdouh Kashlan (en) (1929-), Aspects locaux

- Maurice Boitel (1919-2007), L'Entrée de la villa Abd-El-Tif IG 2467 - Bateaux du port de la Meule à l'île d'Yeu IG 3758 - Nature morte IG 2454, tableau qui n'a pas été réintégré et qui a disparu après avoir été « déposé » chez une certaine madame Juillet.

- Nasser Assar (1928-2011),

- Pierre Lafoucrière (1927-2017),

- Roberto Matta (1911-2002), Cuba si Argelia también, Sans titre (1)

- Siné (1928-2016),

- Wifredo Lam (1902-1982), L'Ange

Art algérien

Liste non exhaustive

- Abdelouahab Mokrani (1956-2014), Figures(1982)

- Ali Ali-Khodja (1923-2010), Intérieur de mosquée, Sortie de classe, L'incertitude (1995)

- Aïcha Haddad (1937-2005), Marines de Bejaia, Ghardaia

- Ahmed Kara-Ahmed (1923-2018), Terrasses de la Casbah

- Abdelkader Guermaz (1919-1994), Rythmes abstraits

- Abdallah Benanteur (1931-2017), Souffle Mouillé

- Azouaou Mammeri (1886-1954), Village Kabyle

- Abdelhalim Hemche (1908-1979), Assemblée de femmes et d'enfants

- Baya (1931-1998), Femme au palmier, Femme au bord de la rivière

- Bachir Yellès (1921), Buste de Femme

- Brahim Benamira (-1974), Place du Gouvernement à Alger

- Choukri Mesli (1931-2017), Qaïs et Leïla, Retour des ancêtres

- Denis Martinez (1941-), L'Enfant et l'Arbre vert

- Farès Boukhatem (1941-), Les Réfugiés

- Hacène Benaboura (1898-1960), l'Aqiba, rue de Cambrai(1955), Le quartier de Belcourt(1955), Baie d'Alger(1957), Vue du port d'Alger

- Hocine Ziani (1953-), Paysage de Kabylie (1982), Rue Staoueli (1983), Le Silo bleu (2007)

- Ismail Samsom (1934-1988), Jeune fille au Chien

- Lazhar Hakkar (1945-), Complicité

- Layachi Hamidouche (1947-),

- Leïla Ferhat (1939-2020),

- M'hamed Issiakhem (1928-1985), Les Aveugles, La Mendiante, L'Algérie(1960)[12] (don de l'écrivain français Jacques Arnault)

- Mahieddine Boutaleb (1918-1994), Page de Poème

- Malek Salah (1949-), Les Trois Portes

- Miloud Boukerche (1908-1978), Mon atelier à Montmartre(1950)

- Mohamed Racim (1896-1975), Lendemain de Mariage

- Mohamed Hamimoumna (1897-1975), Enluminure Mauresque

- Mohammed Zmirli (1909-1984), Chemin Laperlier

- Mohamed Temmam (1915-1988), Nature morte à la chandelle (1936), Pont Saint-Louis (1936), Bord de rivière (1938), L'Homme en bleu (1968), Bouquet de fleurs miniature

- Mohamed Ghanem (1925-), Double page de Coran

- Mohamed Bouzid (1929-2014), Kabylie, Rue à Alger (1961, 81 × 50 cm), La brebis (1968)

- Mohammed Khadda (1930-1991), Alphabet libre, Maurice Audin, Totem, Le Bivouac, Dahra, J'ai pour totem la paix, Les Casbahs ne s'assiègent pas, Le Volontaire, Sans titre (1), Sans titre (2)

- Mohamed Khetib (1923-),

- Mohamed Louail (1930-2011), Femme au coufin

- Noureddine Chegrane (1942-), Sources de signe

- Rezki Zérarti (1938-), Cuba-Washington

- Souhila Bel Bahar (1934-), "Le Voyage chimérique", "L'Amirauté", "Ketchaoua"

- Salah Hioun (1936-2017 )

- Zoubir Hellal (1952-), L'Aâdjar (1981), l'œil (1982)

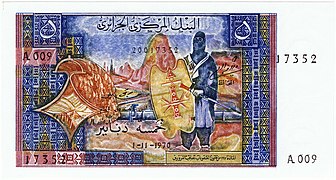

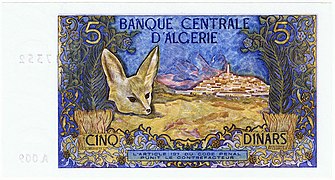

Fête à Tlemcen - Détail d'une miniature, de Bachir Yellès. Rencontre - Scène de campagne en Kabylie (2005), par Bachir Yellès. Mosquée de Sidi Bellahsen, de Bachir Yellès. Fulgurance, par Bachir Yellès. Le Silo bleu, de Hocine Ziani. Avers du billet de banque de 5 dinars de 1964 dessiné par M'hamed Issiakhem. Revers du billet de banque de 5 dinars de 1964 dessiné par M'hamed Issiakhem. Tableau de Khayr ad-Din Barberousse par Mohamed Racim.

Collection de sculptures

Quelques-unes des 800 sculptures conservées au musée.

Liste non exhaustive

- Auguste Rodin (1840-1917), 8 bronzes (dont le grand Age d'airain, L'Éternel Printemps) et 6 plâtres (dont la grande Eve, le grand Homme qui marche, Saint-Jean Baptiste)[13],[14]

- Antoine Bourdelle (1861-1929), Dr Koeberlé, Héraklès archer

- André Greck (1912-1993), Portrait de Mr Godin

- Antoine-Louis Barye (1796-1875), La Paix, la Guerre

- Aristide Maillol (1861-1944),

- Camille Alaphilippe (1874-1939), Les Mains, bronze.

- Charles Bigonet (1877-1931), La Mauresque au bain

- Charles Despiau (1874-1946), L'Homme prêt à l'action

- Émile Gaudissard (1872-1956), Femme du Sud algérien nouant son guennour - Kabyle jouant de la flûte

- François Rude (1784-1855), La Tête de la Marseillaise

- George Minne (1866-1941), Buste d'Homme

- Georges Halbout du Tanney (1895-1986), Buste de Jeune Mauresque

- Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), Rieuse aux Lauriers

- Marcel Damboise (1903-1992), Tête de Mauresque

- Paul Belmondo (1898-1982), Ève

- Paul Jouve (1880-1973),

- Philippe Besnard (1885-1971),

Cabinet d'estampes

Les richesses du cabinet d'estampes avoisinent les 1500 œuvres. Sont conservés des dessins, gravures, sanguines, aquarelles, esquisses, lithographies, enluminures, miniatures et calligraphies.

Dessins

Liste non exhaustive

- Alfred Chataud (1833–1908)

- Eugène Boudin (1824–1898), Les roches noires de Trouville.

- Théodore Chassériau (1819–1856), Portrait présumé de la marquise de Caussade.

Les Belles du harem - Alfred Chataud. Après la cérémonie de la circoncision - Alfred Chataud. Femme des Ouled-Naïl richement parée - Alfred Chataud. Fillettes d'Alger - Alfred Chataud. Ruelle de la casbah - Alfred Chataud.

Gravures

Liste non exhaustive

- Maurice Asselin (1882–1947).

Sanguines

Liste non exhaustive

- Jean-Baptiste Greuze (1725–1805).

Aquarelles et Esquisses

Liste non exhaustive

- Auguste Rodin (1840–1917)

- Aristide Maillol (1861–1944)

- Eugène Delacroix (1798–1863)

- Edme Alexis Alfred Dehodencq (1822–1882)

- Jeanne Poupelet (1874–1932)

- Marcel Gimond (1894–1961)

- Marcel Damboise (1903–1992)

- Paul Belmondo (1898–1982)

- Thomas Couture (1815–1879)

Lithographies

Liste non exhaustive

- Auguste Raffet (1804–1860)

- Carle Vernet (1758–1836).

Enluminures et miniatures

Liste non exhaustive

- Mohamed Racim (1896–1975), Histoire de l'Islam

- Mohamed Ghanem (1925-)

- Mohamed Hamimoumna (1897–1975)

- Mustapha Ben Debbagh (1906–2006)

- Mahieddine Boutaleb (1918-1994).

Calligraphies

Liste non exhaustive

- Abdelkader Boumala (1952-)

- Aziz Kacimi (1963-).

Autres collections

- Céramique

- Arts décoratifs

- Mobilier

Conservateurs du musée

- Jean Alazard (de 1930 à 1960)

- Jean de Maisonseul (de 1962 à 1975)

- Bachir Yellès, directeur de l'École des beaux-arts d'Alger assura l'intérim en 1975

- Malika Dorbani Bouabdellah (à 1994)

- Dalila Mahammed-Orfali

Notes et références

- Afrique du Nord illustrée, 1908, 9 mai, p. 5: « Le Musée municipal d’Alger ».

- Afrique du Nord illustrée, 1926, 12 juin, p. 8, Jean Alazard: « L’art et les artistes ».

- HODEIR Catherine et Jean-Michel Pierre, L’Exposition coloniale : 1931, Bruxelles, Complexe, 1991, p. 29.

- Ibid., p. 33.

- Eveline Caduc, « Une capitale culturelle » in Planche Jean-Louis et Jordi Jean-Jacques (éd.), Alger 1860-1939: le modèle ambigu du triomphe colonial, Paris, édition Autrement, 1999, p. 82.

- L’Écho d’Alger, 1930, 26 mai, p. 2 : « Au musée national des Beaux-Arts ».

- Afrique du Nord illustrée, 1935, 20 avril, p. 3-5, Robert Randau : « Les récents enrichissements du musée national des Beaux-Arts ».

- Afrique du Nord illustrée, 1935, 20 avril, p. 3-5, Robert Randau: « Les récents enrichissements du musée national des Beaux-Arts ».

- Ali Elhadj-Tahar/Hans Karl Pesch: Bettina Heinen-Ayech. U-Form Verlag,Solingen 1982

- http://www.aps.dz/culture/90940-musee-des-beaux-arts-une-viree-a-travers-600-ans-d-art-universel

- Petite huile offerte par Rochegrosse, dans Marion Vidal-Bué L'Algérianiste, juin 2009, n°126

- http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/103886

- Documentation et archives du musée Rodin, 2001

- https://www.aps.dz/culture/121089-musee-des-beaux-arts-restauration-de-moulages-du-debut-xxe-siecle

Annexes

Bibliographie

- Jean Alazard, « Le musée des Beaux-Arts d'Alger », Bulletin des musées de France, no 2e année N° 9,

- Jean Alazard, Catalogue des peintures et sculptures exposées dans les galeries du musée national des Beaux-Arts d'Alger, Paris, Librairie Henri Laurens,

- Max-Pol Fouchet et Jean Alazard, Catalogue des dessins, gravures, moulages etc. et supplément au catalogue des peintures et sculptures du musée national des Beaux-Arts d'Alger, Librairie Henri Laurens, Paris, 1939

- Jean de Maisonseul, Guide du musée national des Beaux-Arts d'Alger (sans mention du nom de l'auteur), Alger, ministère de l'Éducation nationale, 1970, p. 19

- Musées d'Algérie, l'art populaire et contemporain, Collection Art et Culture, ministère de l'Information et la Culture, SNED, Alger, 1973

- Dalila Mahammed Orfali, Chefs-d'œuvre du musée national des Beaux-Arts d'Alger, musée national des Beaux-Arts d'Alger, Alger,

- Iconographie de la ville d'Alger, ministère de la Communication & musée national des Beaux-Arts, Alger, 2001

- Marion Vidal-Bué, L'Algérie des peintres, 1830–1960, Éditions Paris-Méditerranée, Paris, et Edif 2000, Alger, 2002

- Lila Fatima Khouchane, Musée National des Beaux-arts, un joyau architectural et muséal, Colorset, 2015