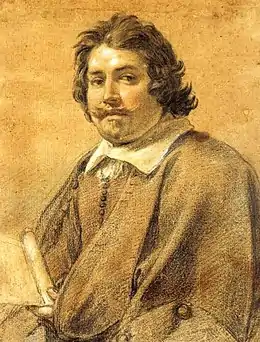

Simon Vouet

Simon Vouet, ou Simon Voüet, né le à Paris où il est mort le , est un artiste-peintre français, l'un des plus importants du XVIIe siècle.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 59 ans) Paris |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Maître |

Laurent Vouet (son père) |

| Élève | |

| Lieux de travail | |

| Mouvement | |

| Fratrie | |

| Conjoint |

Virginia Vezzi (à partir de ) |

Biographie

Simon Vouet naît à Paris en 1590. Son frère cadet Aubin Vouet (1595-1641) est également peintre. Leur père, le peintre Laurent Vouet, lui apprend les rudiments de l’art et Vouet s’adonne d’abord aux portraits[1].

Il voyage en Angleterre vers 1604-1606 et fait partie de la suite du baron de Sancy, ambassadeur de France en poste à Constantinople, où il séjourne de 1611 à 1612. Il y peint le portrait de Mustafa 1er.

Séjour de quinze ans en Italie, de l'âge de 22 ans à l'âge de 37 ans

Il entame ensuite un long séjour en Italie, visitant Venise en 1612-1613, avant de s'établir à Rome, où il demeure jusqu'à son retour en France, sauf de 1620 à 1622 où il est employé à Gênes par les princes Doria et se rend aussi à Milan.

À Rome, il connaît un grand succès, travaillant à la décoration d'églises comme celle de San Lorenzo in Lucina et obtenant même une commande pour la basilique Saint-Pierre (l'Adoration de la croix, œuvre détruite au XVIIIe siècle mais dont il subsiste plusieurs esquisses). Vouet travaille notamment pour le cardinal Barberini, futur pape Urbain VIII, et reçoit de nombreuses commandes privées en plus de celles des institutions ecclésiastiques.

Sa réputation est connue même en France puisque dès 1617, le roi augmente la pension qui lui était déjà allouée. Il peint des scènes de genre et des sujets religieux.

Dans la cité papale, il se lie d'amitié avec plusieurs des nombreux peintres français établis à Rome. Jacques de Létin est de ceux-là. Il est également en relation avec Nicolas Poussin et le Lorrain Claude Mellan, ainsi qu'avec les grands peintres italiens contemporains. Devenu l'un des meilleurs représentants du baroque romain, il est, du fait de son prestige, nommé à la tête de l'Academie Saint Luc en 1624.

En 1626, il épouse Virginia Vezzi, elle-même peintre, et dont il reprend les traits quand il peint des Vierges et des madones.

Plusieurs des œuvres qu'il a réalisées durant sa période italienne demeurent in situ dans les églises pour lesquelles elles ont été peintes, à Rome, Gênes ou encore Naples. À Rome, son art est inspiré du Caravage et de son clair-obscur, mais montre aussi une très bonne connaissance et assimilation des leçons d'autres écoles de peinture, notamment la bolonaise.

En France, de 1627 à 1649

_n01.jpg.webp)

symbolisant la France et la Navarre

Paris, musée du Louvre.

Alors qu'il jouit d'une très grande renommée, Simon Vouet rentre brusquement en France en 1627, suivant les recommandations pressantes du duc de Béthunes. Il importe en France le style baroque italien et domine la scène artistique jusqu'à sa mort.

Au fait de toutes les innovations italiennes, notamment dans le domaine du grand décor, il les adapte pour Louis XIII et Richelieu et est rapidement submergé de commandes. Louis XIII le nomme premier peintre du Roi et lui commande des portraits, des cartons de tapisserie et des peintures pour les palais du Louvre et du Luxembourg et pour le château de Saint-Germain-en-Laye. En 1632, il œuvre sur les chantiers du cardinal de Richelieu, au palais cardinal (actuel Palais-Royal) et au château du Val de Ruel.

Il met alors rapidement en place un important atelier destiné à le seconder dans ses travaux, atelier où sont formés presque tous les grands peintres de la génération suivante. Il est également l'ami de Claude Vignon, l'un des peintres parisiens les plus actifs.

Son talent est mis à profit aussi bien dans le domaine de la peinture religieuse que profane. Il élabore un système décoratif qui faisait alors défaut en France et introduit la mythologie et les figures allégoriques dans le décor des hôtels particuliers et des châteaux. L'Allégorie de Richesse serait un de ces nombreux et brillants fragments qui témoignent de ces ensembles, sur lesquels le sort semble s'être acharné : aucun ne nous est parvenu intact[2].

Il décore le château du président de Fourcy, à Chessy, l’hôtel Bullion, le château du maréchal d'Effiat à Chilly, l’hôtel du duc d’Aumont, la chapelle Séguier, la galerie du château de Wideville.

En octobre 1638 meurt son épouse, lui laissant cinq enfants (âgés de onze ans pour l'aînée, de quelques mois pour le dernier-né)[3]. Il se remarie en juin 1640[4].

Sa gloire souffre du séjour à Paris de Poussin, de 1640 à 1642.

Simon Vouet meurt le . Il est inhumé à Paris dans l'église Saint-Jean-en-Grève[5], aujourd'hui disparue.

Style et postérité

Simon Vouet est l'emblème d'une peinture baroque française. « Si Le Brun, David ou, d'une certaine façon, Delacroix existèrent, c'est qu'il y eut d'abord Simon Vouet », dit Denis Lavalle, inspecteur en chef des monuments historiques. Simon Vouet introduisit en France le goût des compositions amples, des perspectives théâtrales, des attitudes déclamatoires, des têtes d'expression, les poses recherchées et les couleurs brillantes.

Expositions

- 1990 : rétrospective de l'œuvre de Simon Vouet aux Galeries nationales du Grand Palais.

- 2002-2003 : exposition Simon Vouet ou l'éloquence sensible au Musée des beaux-arts de Nantes, du au , consacrée aux dessins de la période française de la Staatsbibliothek de Munich.

- 2008-2009 : exposition (reconnue d'intérêt national[6]) Simon Vouet, les années italiennes (1613-1627) du au au Musée des Beaux-Arts de Nantes[7], réalisée en collaboration avec le Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon[8], où elle a été présentée du au .

Œuvres

Peinture

Les toiles de Vouet sont disséminées dans de nombreux musées dans le monde entier, surtout en Europe et avec une forte représentation en France.

Tapisserie (cartons)

- Renaud et Armide, Renaud dans les bras d'Armide (1630-1660), Paris, musée du Louvre

- Moïse sauvé des eaux (Ancien Testament), Paris, musée du Louvre

- La vie d' Ulysse (travaux d'Ulysse)

- Judith, pinacothèque de Munich

- Le Christ à la colonne, ou Eustache Le Sueur?, Paris, musée du Louvre

- Polymnie, Muse de l'éloquence, Paris, musée du Louvre

- La Cène, musée des beaux-arts de Lyon

Dessins

- Portrait d'Angélique Vouet (fille de l'artiste) (1635-1638), pastel sur papier, Paris, musée du Louvre.

- La joueuse de luth, fusain et rehauts de craie, 24 x 25 cm, Gray (Haute-Saône), musée Baron-Martin.

- Portrait du cardinal Jules Mazarin, pastel sur papier, vers 1642, 27.5 x 20 cm, musée du Louvre.

- Portrait de jeune homme, à mi-corps, vêtu d'une cape, H.0,164 ; L. 0,132 m[9]. Paris, Beaux-Arts de Paris[10] - [11]. Cette feuille, réalisée à la pierre noire très grasse, technique chère à l'artiste, est à rattacher à la période italienne de l'artiste. Le visage est étudié rapidement et à grands traits, d'épaisses hachures rendent le modelé et soulignent une architecture très affirmée : arcades et pommettes saillantes, nez vigoureux, orbites creusées par l'ombre. Le format réduit et l'exécution rapide montrent que c'est une feuille d'atelier, que l'on peut rapprocher des mises en page de ses tableaux portraits "italiens", sans doute préparatoire à une gravure ou un tableau.

- Portrait d'homme vu de face, pierre noire. H. 0,132 ; L. 0,095 m[12]. Paris, Beaux-Arts de Paris[13]. Le cadrage autour du visage de cet homme est serré et les indications vestimentaires se limitent au col. Vouet se concentre dans cette étude sur le rendu de l'expression, voire de la personnalité sans subir les contraintes de conventions d'aucune sorte. De l'attitude frontale choisie il en existe peu d'exemples dans l'œuvre de l'artiste qui prend le parti d'une recherche approfondie en quête de vérité.

- Étude de femme drapée en buste, pierre noire et craie sur papier brun clair. H. 0,145 ; L. 0,200 m[14]. Paris, Beaux-Arts de Paris. Ce dessin est préparatoire à une figure du groupe de la représentation de Moïse sauvé des eaux pour l'un des cartons de la Tenture de l'Ancien Testament, réalisés par l'artiste dès son retour d'Italie en 1627. Le dessin traduit la délicatesse de la figure qui se penche vers Moïse au bord de l'eau.

- Femme drapée, vue en pied, inclinée vers la gauche, pierre noire avec rehauts de blanc, sur papier brun. H. 0,389 ; L. 0,217 m[15]. Paris, Beaux-Arts de Paris. Ce dessin a été rapproché de la figure de Chariclée de la tapisserie Ulysse endormi est débarqué à Ithaque, laquelle doit être mise en relation avec le tableau Ulysse abordant dans l'île d'Ithaque (hôtel de Bullion). La facture n'est pas habituelle pour un artiste tel que Vouet, il s'agirait plutôt d'un travail d'atelier de la main d'un de ses élèves.

- Rébecca au puits rencontrant le serviteur d'Abraham, sanguine sur papier beige. H. 0,158 ; L. 0,191 m[16]. Paris, Beaux-Arts de Paris. Aucune trace ne subsiste d'un tableau consacré par le peintre à la rencontre entre Rébecca et Eliezer (Genèse, XXIV, 10-25) ; le sujet est cependant bien identifiable. Vouet dispose les deux personnages auprès du puits entourés par les chameaux d'Abraham et les deux hommes qui étaient avec Eliezer, selon une formule dont il pouvait avoir eu connaissance, notamment par les interprétations dues à Véronèse. Cette scène se rattache à la veine réaliste de l'artiste qui met en avant le mouvement et l'animation des personnages.

- Atelier de Simon Vouet, Le Christ sauveur du monde, pierre noire, estompe, avec rehauts de blanc sur papier brun. H. 0,159 ; L. 0,151 m[17]. Paris, Beaux-Arts de Paris. Simon Vouet traita un sujet proche dans un tableau perdu représentant Le Christ au roseau avec la Vierge, qui fut gravé par Pierre Daret en 1652. Il faut que le dessinateur de cette feuille ait été à la fois très proche de Vouet, soumis à son ascendant et même rompu à l'imitation de son style, pour reproduire dans cette feuille quelques détails caractéristiques de sa manière, comme le pli du vêtement et les doigts crispés, crochus jusqu'à la difformité.

Peinture de l'atelier de Simon Vouet

Des copies de peintures de Simon Vouet exécutées par ses élèves sont issues de son atelier.

- Saint Sébastien (1618-1620), Sarah Campbell Blaffer Foundation (États-Unis)

- l'Intelligence, la Mémoire et la Volonté, musée du Capitole, Rome

- Vierge à l'Enfant à la rose, musée des beaux-arts de Marseille

- Sainte Marie Madeleine, Galerie nationale, Rome

- Allégorie des Beaux-Arts, Galerie nationale, Rome

- Allégorie de la Paix, Galerie nationale, Rome

- Allégorie de la Charité (1640-1645), musée d'art et d'histoire, Draguignan

- Assomption de la Vierge, copie inversée dans la chapelle Saint-Symphorien de Vernègues [18]

- Diane, Somerset House, Londres

- La Vierge et l'Enfant avec un ange, musée des beaux-arts de Caen

- Le Suicide de Lucrèce, Narodni Galerie, Prague

- La Charité Romaine, Musée Bonnat, Bayonne

- Mise au tombeau, Fitzwilliam Museum, Cambridge

- Le Martyre de Saint-Eustache, église Saint-Eustache, Paris

- Diane, Royal Collection, Hampton Court

- Hercule parmi les Olympiens, Royal Collection, Hampton Court

- Minerve, musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg

- Vierge à l'Enfant, musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg

- Vierge à l'Enfant, Ashmolean Museum, Oxford

- Vierge à l'Enfant, Musée Magnin, Dijon

- Apollon et les Muses, musée des beaux-arts, Budapest

Élèves

- Thomas Blanchet (1614-1689)

- Valentin de Boulogne (1591-1632),

- Michel Corneille l'Ancien (1601-1664)

- Nicolas Chaperon (1612-1656),

- Michel Dorigny (1616-1665),

- Charles Le Brun (1619-1690),

- Eustache Le Sueur (1616-1655),

- Pierre Mignard (1612-1695),

- Claude Mellan (1598-1688),

- Abraham Willaerts (1603-1669), peintre hollandais

Notes et références

- « Inventaire après décès de Laurent Vouet, maître peintre [trois enfants héritent] », sur www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr (consulté le )

- Notice du Louvre

- « Inventaire après décès de Virginia de Vezzi,... », sur www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Inventaire des biens au mariage de Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, dressé en son domicile aux galeries du Louvre et à l'occasion de son mariage avec Radegonde Bérenger, ... », sur www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr (consulté le )

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, T.2, p.50.

- « Nantes, Métropole et Ville - Site officiel », sur nantes.fr (consulté le ).

- Voir le Site de l'exposition (Nantes)

- http://www.musee-arts-besancon.org/pages.php?idMenu=3&idPage=2&idExpo=17 Site de l'exposition (Besançon)

- « Portrait de jeune homme, Simon Vouet », sur Cat'zArts

- L'école des Beaux-Arts de Paris possède une belle collection des dessins de Simon Vouet ; voir, Brugerolles, Emmanuelle, Le Dessin en France au XVIIe siècle dans les collections de l’Ecole des Beaux-Arts, Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts éditions, 2001, p. 46-71, Cat. 11-16.

- Sous la direction d’Emmanuelle Brugerolles, Portraits dans les collections de l’École des Beaux-Arts, Carnets d’études 36, Beaux-Arts de Paris les éditions, 2016, p 31-35, Cat. 7

- « Portrait d'homme vu de face, Simon Vouet », sur Cat'zArts

- Sous la direction d’Emmanuelle Brugerolles, Portraits dans les collections de l’École des Beaux-Arts, Carnets d’études 36, Beaux-Arts de Paris les éditions, 2016, p 31-35, Cat. 8

- « Etude de femme drapée, en buste, Simon Vouet », sur Cat'zArts

- « Femme drapée, vue en pied, Simon Vouet », sur Cat'zArts

- « Rébecca au puits rencontrant le serviteur d'Abraham », sur Cat'zArts

- « Le Christ sauveur du monde, atelier de Simon Vouet », sur Cat'zArts

- « L'assomption en Provence au XVIIème siècle. », sur Memoire Online (consulté le ).

Annexes

Bibliographie

- (nl) Cornelis de Bie, Het Gulden Cabinet, 1662, p. 243

- Loth et ses filles de Simon Vouet, Éclairages sur un chef-d'œuvre, 2005 (Collectif d'auteurs), Éditions Du Musées de Strasbourg.

- Vouet et son École (Collectif d'auteurs), Réunion des Musées nationaux.

- Jules Guiffrey, Histoire générale de la tapisserie. Les tapisseries françaises.

- Musée d'Arts de Nantes et Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, Simon Vouet : les années italiennes 1613/1627, Hazan, , 207 p. (ISBN 9782754103220).

- Jacques Bousquet, Documents sur le séjour de Simon Vouet à Rome. In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 64, 1952. p. 287-300 (lire en ligne).

- (es) Frédéric Jiméno, « La influencia de Simon Vouet en Goya y sus contemporáneos », J. C. Lozano (dir.), Goya y el palacio de Sobradiel, Saragosse, Museo de Bellas Artes, Gobierno de Aragón, 2006, p. 167-211 (lire en ligne)

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de Minuit, 1972, 1985, 1991, 1997 , etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117, présentation en ligne)

- Simon Voüet, premier peintre du roy, dans Charles Perrault, Des hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle, tome 2, 1700, p. 89-90 (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- J. Paul Getty Museum

- Musée des beaux-arts du Canada

- Royal Academy of Arts

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Art UK

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en + de) Collection de peintures de l'État de Bavière

- (en) Cooper–Hewitt, Smithsonian Design Museum

- (en) ECARTICO

- (en) Grove Art Online

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (es + en) Musée du Prado

- (de + en) Musée Städel

- (en + es) Musée Thyssen-Bornemisza

- (en) National Gallery of Art

- (en) National Gallery of Victoria

- (en) National Portrait Gallery

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Smithsonian American Art Museum

- (en) Te Papa Tongarewa

- (en) Union List of Artist Names

- Peintures de Simon Vouet dans la base Joconde

- Dessins de Simon Vouet dans la base Joconde

- La tribune de l'art, Simon Vouet

- Simon Vouet, les années italiennes (1613-1627) dans Art.actu

- (en) Simon Vouet dans Artcyclopedia

- Un article consacré aux œuvres gravées d'après Vouet