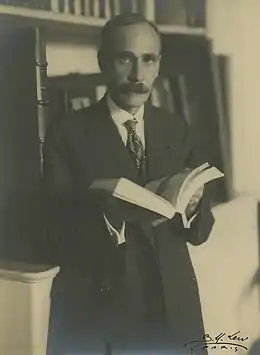

Paul Léon

Paul Léon, né le à Rueil-Malmaison et mort le à Chantilly, est un membre de l’Institut de France, directeur général des Beaux-Arts[1], et professeur au Collège de France. Il est le principal historiographe du service des monuments historiques français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 87 ans) Chantilly |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Paul Léon |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activité | |

| Conjoint |

Madeleine Léon (d) |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Distinctions | |

| Archives conservées par |

Biographie

Paul Léon naît le à Rueil-Malmaison. Il passe son enfance dans les Vosges dont une partie de sa famille est originaire. Pendant 7 ans il effectue ses études secondaires au collège d’Épinal. Après le baccalauréat, il poursuit ses études au Lycée Condorcet[2]. Étudiant à l'École Normale Supérieure, il réussit l'agrégation d'histoire-géographie en 1898. Après quelques années dans l'enseignement il est chargé d'études pour le ministère des Travaux Publics puis journaliste dans les Annales de géographie.

En 1905 il devient chef de cabinet du sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts Étienne Dujardin-Beaumetz. En 1907 il devient chef de la division d'Architecture du sous-secrétariat aux Beaux-Arts, division qu'il a contribué à créer. En 1919, il est nommé directeur des Beaux-Arts et en 1928 il en devient le directeur général.

En 1922, Paul Léon est élu à l'Académie des beaux-arts, au 6e fauteuil des membres libres.

Il est commissaire adjoint de l'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes en 1925 et à celle de 1937.

En 1933, quittant ses fonctions de directeur général des Beaux-Arts, il devient professeur au Collège de France en histoire de l'art monumental.

Juif, Paul Léon est victime des lois raciales de 1941 et se réfugie en zone libre. Réhabilité à la fin de la guerre, il est officiellement mis à la retraite du Collège de France en 1944.

Durant sa retraite il sera conservateur du musée Condé de Chantilly et président du conseil artistique de la Réunion des musées nationaux.

Paul Léon fut membre de la commission supérieure des monuments historiques de 1907 à sa mort, soit pendant plus de 50 ans. Il est ainsi le membre qui a participé le plus longtemps à cette commission. Il a écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire de Paris, sur les monuments historiques et ses prédécesseurs, notamment Prosper Mérimée. Paul Léon a été aussi le porte parole de la doctrine officielle des Monuments Historiques de 1907 à 1934.

De nombreux artistes ont figuré parmi ses amis notamment les sculpteurs Antoine Bourdelle et Paul Landowski, les peintres André Devambez et Claude Monet, les écrivains Charles Péguy et Paul Valéry, les musiciens Gabriel Fauré ou encore la pianiste Marguerite Long ….

Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (7e division).

« Au premier contact, on devinait l’homme qu’une solide expérience acquise au long des années préserve des faux-semblants et protège des tromperies. Un connaisseur d'hommes, une nature dont la prudence, accrue au spectacle de la vie, n’a point obscurci la transparence. Un indulgent scepticisme tempérait chez lui le trait bien acéré, mais toujours sans venin. Incapable d’être jamais dupe, il gardait un fonds inaltérable de bonté. […] " René Dumesnil décrivant l'ancien directeur général des Beaux-arts Paul Léon, en 1935.

Famille et vie privée

Paul Léon épouse en 1906 Madeleine Alexandre, fille de l'ingénieur des Ponts et Chaussées Paul Alexandre et petite-fille du médecin Michel Lévy (dont il partage la tombe). Ils auront deux enfants : Antoinette et Jean-Paul. Une homonyme, Madeleine Léon, est une cousine éloignée qui a eu pour enfant la journaliste et historienne Georgette Elgey (1929-2019) avec l'historien, professeur à la Sorbonne Georges Lacour-Gayet (1856-1935).

Œuvre

Parmi de multiples réalisations, retenons pour mémoire :

- La prise en charge par l’État de bâtiments ayant un intérêt historique à la suite de la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905,

- La protection des monuments et leur restauration après la 1re guerre mondiale,

- L’aménagement de salles d’expositions au Jeu de Paume et à l’Orangerie du jardin des Tuileries, pour accueillir les Nymphéas de Claude Monet avec qui il avait négocié leur donation à l’État,

- La création du service photographique de l’armée en 1916 qui devint le Service des Archives Photographiques et qui fut dirigé de 1933 à 1940 par la photographe Laure Albin-Guillot.

- L’organisation de nombreuses expositions : à Paris en 1925, l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs, une Exposition de l’Art Français à Londres en 1932, et, en tant que commissaire général adjoint, l’Exposition Internationale des Arts et Techniques à Paris en 1937,

- La création de la Cinémathèque Nationale dans les années 1930 qui devint, par la suite, la Cinémathèque française,

- La création du Service de l’Action Artistique à l’Étranger.

Publications

Discours publiés

- La restauration des monuments après la guerre, communication lue dans la séance annuelle des 5 académies, le

- Les principes de la conservation des monuments historiques, évolution des doctrines, dans Congrès archéologique de France, 97e session, Paris 1934, t. I, p. 16-52

- La restauration des monuments en France, in « La conservation des monuments d’art et d’histoire », Paris, Institut de Coopération intellectuelle, 1933, p. 51-59

- L’histoire de l’art monumental au Collège de France, la conservation des monuments en France, leçon d’ouverture du , Paris, Fasquelle Éditeurs, 1933.

- Art et artistes d’aujourd’hui, Paris, Fasquelle, 1925

- État et mécènes, lu à la séance annuelle des 5 académies, le

Ouvrages

- Fleuves, canaux, chemins de fer (préf. Pierre Baudin), Paris, Librairie Armand Colin, , 260 p. (lire en ligne)

- Du palais Royal au palais Bourbon, souvenirs, Paris, A. Michel, 1947.

- Les monuments historiques. Conservation. Restauration, Henri Laurens, , 380 p., prix Charles Blanc de l’Académie française en 1918, compte-rendu Henry Lemonnier, « Paul Léon. Les monuments historiques. Conservation. Restauration », Journal des Savants, no 8, , p. 337-350 (lire en ligne)

- Amiens, la cathédrale, Paris, L'Art et les Artistes, , 48 p. (lire en ligne)

- La vie des monuments français, destruction restauration, Paris, A. et J. Picard, 1951

- La renaissance des ruines, maisons, monuments, Paris, H. Laurens, 1918

- La protection des monuments, Paris, la documentation française, 1952

- La vie du baron Taylor, association des artistes, Fondation Taylor,

- Mérimée et son temps, Paris, PUF, 1962

- L’art gothique et les grandes cathédrales, Paris, Librairie d'art R. Ducher, , 6p. et 40 planches (lire en ligne)

- La guerre pour la paix, 1740-1940, Paris, A. Fayard, 1950

- Paris, Histoire de la Rue, Paris, 1947

- Mémoire du prince deTalleyrand (et ce qu'il n'a pas dit), Paris, H. Javal, 1953-1955, 7 vol.

Sélection d'articles de Paul Léon

- La grande pitié des châteaux de France, Revue des deux mondes, , p. 577

- La protection des églises, Revue de Paris,

- La reconstruction de Reims, in les Arts, no 172, 1919

- Les monuments (1939-1955), in « les monuments historiques de la France », 1955, p. 3-8.

- La guerre et les monuments, in « les Arts », no 154, , p. 2-10

- l’architecture régionale dans les provinces envahies, in « les Arts », no 157, 1917, p. 12-19

- La renaissance de l’architecture gothique, Revue de Paris,

- La querelle des classiques et des gothiques, Revue de Paris,

- Les vandales en France, Senlis, L’art et les artistes spécial 1914-1915

- L’art roman, notices historiques et archéologiques, Paris, l’encyclopédie des Styles, 1917

- Amiens, la cathédrale, L’art et les artistes n° spécial 1918

- Projets pour la reconstitution de la France, in Les Arts, no 165, 1917, p. 11-17

Notes et références

- Archives nationales : Paul Léon, diecteur général des beaux-arts .

- Albert Ronsin (dir.), « Léon (Paul) », dans Les Vosgiens célèbres : dictionnaire biographique illustré, Vagney, Gérard Louis, (ISBN 2-907016-09-1, lire en ligne), p. 228-229.

Annexes

Sources

- Les Archives nationales conservent les papiers relatifs aux fonctions administratives et associatives ainsi qu'une partie des manuscrits de Paul Léon sous la cote 20140260. Un fonds photographique complémentaire comprenant notamment des clichés du Service photographique de l'Armée est consultable sous la cote 20140265.

- La Médiathèque du patrimoine conserve une partie du fonds Paul Léon sous la cote 80-047.

- Ministère de la Culture et de la Communication, Paul Léon, Administrateur des arts et du patrimoine

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Étude universitaire

- Camille Bidaud, Paul Léon et la restauration monumentale, l'exemple de Saint-Rémi de Reims, mémoire de Diplôme propre aux écoles d'architecture (DPEA) à l'ENSAPB, sous la direction de Jean-Philippe Garric, 2012.

(en particulier les pages 12 à 25).

(en particulier les pages 12 à 25).

Articles

- Arlette Auduc, Paul Léon, le service des Monuments historiques et la reconstruction, enjeux et cadre institutionnel, in Living with History, 1914-1964 : Rebuilding Europe after the first and second World Wars, and the Role of Heritage preservation, sous la direction de Nicholas Bullock et Luc Verpoes, Leuven, Leuven University Press, 2011.

- Françoise Berce, L’œuvre de Paul Léon (1874-1962) in Pour une histoire des politiques du patrimoine, sous la direction de P. Poirrier et L. Vadelorge, Paris, Comité d’histoire du ministère de la culture, 2003, p. 227-251.

- Raymond Cogniat, « Mort de Paul Léon », Le Figaro, 8 aout 1962.

- René Dumesnil, « Mort de Paul Léon », Le Monde, 8 aout 1962.

- René Dumesnil, Notice sur la vie et les travaux de Paul Léon (1874-1962) et sur la vie et les travaux de Georges Wildenstein (1892-1963), Paris, Institut de France, Firmin-Didot, 1965.

- Jeanne Laurent, Un règne académique à l’administration des Beaux-Arts (1919-1933), in Arts et pouvoirs en France de 1793 à 1981 : histoire d’une démission artistique, Saint-Étienne, CIEREC, 1982.

- Jean Verrier, « Paul Léon », in Les Monuments Historiques de la France, Paris, 1962, no 4 octobre-décembre, p. 189-190.

- Georges Wildenstein, « Paul Léon, directeur des Beaux-Arts sous 58 ministres », in La Chronique des Arts, supplément à La Gazette des Beaux-arts, Paris, .

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative aux militaires :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :