Limeray

Limeray est une commune française du département d'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire, à égale distance de Blois et de Tours, et à 5 km en amont d'Amboise.

| Limeray | |||||

Ancien lavoir et jardin de la mairie. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Centre-Val de Loire | ||||

| Département | Indre-et-Loire | ||||

| Arrondissement | Loches | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Val d'Amboise | ||||

| Maire Mandat |

Virginie Gay-Chanteloup 2021-2026 |

||||

| Code postal | 37530 | ||||

| Code commune | 37131 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Limeriens/Limeriennes | ||||

| Population municipale |

1 263 hab. (2020 |

||||

| Densité | 88 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 27′ 37″ nord, 1° 02′ 33″ est | ||||

| Altitude | Min. 52 m Max. 116 m |

||||

| Superficie | 14,39 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Tours (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Amboise | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Indre-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | ville-limeray.fr | ||||

Situé au pied du coteau nord de la Loire, Limeray est au centre du Val de Loire, inscrit en 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO[1]. Elle fait également partie des pays d'art et d'histoire en qualité d'une des 58 communes du Pays de Loire Touraine entourant Amboise, placée au cœur des châteaux de la Loire[Note 1].

C'est l'une des dix communes viticoles de l'aire d'appellation d'origine contrôlée (AOC) « Touraine-amboise ». Elle est traversée par la route touristique des vignobles de Touraine-Val de Loire.

Géographie

Accès

- Route

- Nord/sud par la route départementale 31, reliée au nord à l'autoroute A10 (sortie 18 Château-Renault) et au sud à l'autoroute A85 (sortie 11 Bléré)

- Est/ouest par la route départementale 952 longeant la rive nord de la Loire.

- Rail

- La gare SNCF de Limeray est située à 1,5 km du centre ville. Construite par la Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux créée en 1845, elle a été inaugurée le . À partir de 1852, elle sera exploitée par la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans jusqu'à son absorption par la SNCF en 1938. Le réseau a été électrifié en 1933.

Après un quasi-abandon du service, la station est actuellement desservie par cinq navettes quotidiennes reliant aux gares suivantes :

- – vers l'ouest : Amboise, Noizay, Montlouis, Saint-Pierre-des-Corps, Tours ;

- – vers l'est : Veuves-Monteaux, Onzain, Chouzy, Blois ;

- – des correspondances sont possibles avec les TER Centre-Val de Loire à Blois et Amboise, avec le TGV vers Paris Nantes ou Bordeaux et avec l'Eurostar à Saint-Pierre-des-Corps. Limeray se trouve à 28 km par la route de cette gare importante.

- Avion

- L'aéroport de Tours Val de Loire se trouve à 30 km de Limeray par la route. Il est essentiellement utilisé par la compagnie Ryanair qui assure des liaisons régulières en Boeing 737 avec Londres, Dublin, Porto et Marseille, ainsi que par la compagnie CityJet qui effectue un vol hebdomadaire vers la Corse en saison.

Hameaux et lieux-dits

Plusieurs hameaux entourent le bourg :

- – le Haut-Chantier ; (sur les bords de Loire, les chantiers sont des sortes de quais naturels, des endroits plus hauts que les berges ordinaires du fait des dépôts d'alluvions, là ou le courant est plus fort[2]) ;

- – le Buisson ;

- – Fourchette.

Auxquels s'ajoutent de nombreux lieux-dits, ne comportant parfois qu'une seule habitation : Moncé, l'Ouchonnerie, la Havrie, la Rivière, le Bois d'Enhus, la Lande, le Luat, la Cave aux Renards, la Lande, Avisé, Launay, la Roche Saulue, la Lamproie, le Moulin à vent, les Grillons, Cotterau, les Rottes, les Pillaudières, etc. Le hameau des Fougerets passe de Limeray à Pocé-sur-Cisse en 1931.

Communes limitrophes

Relief

Le territoire communal est composé de trois entités morpho-topographiques distinctes :

- – la plaine alluvionnaire de la Loire, large d'environ 1,5 km, à une altitude moyenne d'environ 57 m ;

- – le plateau, sans relief remarquable, à une altitude moyenne d'environ 110 m ;

- – la transition entre les deux s'effectuant par un coteau assez abrupt découvrant par endroits des parois verticales de tuffeau. Le bourg et la plupart des habitations sont situés au pied ou sur les pentes du coteau.

Géologie

Les plateaux sont recouverts d’une faible épaisseur de limon argilo-sablonneux apporté par le vent. Sous ce limon se trouve un poudingue polygénétique datant de l’éocène supérieur (priabonien), mélange d’argiles de couleurs variées et de cailloutis composés de silex roulés, de chailles du jurassique et de grains de quartz. La large vallée de la Loire est constituée d’un mélange de sable et de limon charriés par le fleuve. Les coteaux, situés de part et d’autre, sont constitués par un mélange d’argiles et d’éléments provenant des plateaux[3].

Hydrographie

La commune est bordée sur son flanc sud par la Loire (2,319 km) et traversée par la Cisse (4,018 km), qui s'écoule parallèlement à la Loire. Le réseau hydrographique communal, d'une longueur totale de 8,27 km, comprend en outre un petit cours d'eau[4] - [5].

Le cours de la Loire s’insère dans une large vallée qu’elle a façonnée peu à peu depuis des milliers d’années. Elle traverse d'est en ouest le département d'Indre-et-Loire depuis Mosnes jusqu'à Candes-Saint-Martin, avec un cours large et lent. La Loire présente des fluctuations saisonnières de débit assez marquées. Sur le plan de la prévision des crues, la commune est située dans le tronçon de la Loire orléanaise, qui court entre la sortie de Sully-sur-Loire (Loiret et la sortie de Nazelles-Négron[6], dont la station hydrométrique de référence la plus proche est située à Blois. Le débit mensuel moyen (calculé sur 156 ans pour cette station) varie de 118 m3/s au mois d'août à 583 m3/s au mois de février. Le débit instantané maximal observé sur cette station est de 3 050 m3/s et s'est produit le , la hauteur maximale relevée a été de 5,05 m le [7] - [8]. Sur le plan piscicole, la Loire est également classée en deuxième catégorie piscicole[9].

La Cisse, d'une longueur totale de 87,7 km, prend sa source à Rhodon[Note 2] en Loir-et-Cher, et se jette dans la Loire à Vouvray, après avoir traversé 28 communes[10]. Sur la commune, la Cisse est enjambée par un pont du XIVe siècle restauré au XVIIe siècle et au XXe siècle[11]. Une source, jaillissant dans le jardin de la mairie, alimente l'ancien lavoir. Plusieurs petites sources sont situées au pied du coteau. La station hydrométrique de Nazelles-Négron permet de caractériser les paramètres hydrométriques de la Cisse. Le débit mensuel moyen (calculé sur 21 ans pour cette station) varie de 0,99 m3/s au mois d'août à 4,22 m3/s au mois de janvier. Le débit instantané maximal observé sur cette station est de 29 m3/s le , la hauteur maximale relevée a été de 1,85 m le [7] - [12]. Ce cours d'eau est classé dans les listes 1[Note 3] et 2[Note 4] au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le Bassin Loire-Bretagne. Au titre de la liste 1, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique et le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux. Au titre de la liste 2, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant[13] - [14]. Sur le plan piscicole, la Cisse est classée en deuxième catégorie piscicole. Le groupe biologique dominant est constitué essentiellement de poissons blancs (cyprinidés) et de carnassiers (brochet, sandre et perche)[9].

La Loire en amont de Limeray.

La Loire en amont de Limeray. Source dans le jardin de la mairie.

Source dans le jardin de la mairie. L'ancien lavoir.

L'ancien lavoir. Pont sur la Cisse du XIVe siècle.

Pont sur la Cisse du XIVe siècle. Le Mesland.

Le Mesland. La Cisse à Limeray.

La Cisse à Limeray. Passerelle sur la Cisse.

Passerelle sur la Cisse. La Cisse à Limeray.

La Cisse à Limeray.

Inondations du XIXe siècle

Le rehaussement et les améliorations apportées au cours des siècles passés aux digues canalisant la Loire[Note 5] n'ont nullement empêché que des crues catastrophiques parviennent à y ouvrir des brèches, comme ce fut trois fois le cas au XIXe siècle :

- En le débit atteignit 5 500 m3/s à Amboise, soit plus de deux fois le débit de la Seine à Paris au cours de l’inondation catastrophique de 1910. Une brèche ouverte en amont du pont d’Amboise, au lieu-dit la Croix-saint-Jean, provoqua l’inondation du Val de Cisse, de Limeray jusqu’à Vouvray.

- Le à midi, une brèche haute de 7,5 m et longue de 300 m[15] se produisit à nouveau au même endroit, puis une seconde vers huit heures du soir, longue de 400 m, au niveau d’Onzain, face au château de Chaumont-sur-Loire. La première conséquence de ces ruptures fut de faire baisser le niveau de l’eau dans le lit du fleuve et permit d’épargner les ponts d’Amboise qui étaient menacés. Par contre, le val a été de nouveau submergé de Chouzy-sur-Cisse à Vouvray, vingt maisons du hameau d’Ecures à Onzain furent emportées sans laisser de trace et une partie du faubourg du Bout-des-Ponts à Amboise fut détruit[16]. Limeray ne fut évidemment pas épargnée, comme en témoigne la liste des réparations à faire à l’intérieur de l’église établie en 1857[Note 6] et l'inscription commémorative gravée sur un mur de la ruelle de la Fontaine.

- En la brèche d’Amboise s’ouvrit une troisième fois, provoquant à nouveau des dégâts considérables[17].

Prévention

Malgré l'existence de digues, Limeray, commune riveraine de la Loire, est sur la partie sud de son territoire soumise au risque d'inondation[18] - [19]. À ce titre elle fait l'objet d'un Plan de prévention du risque inondation. Les risques majeurs spécifiques concernant la commune de Limeray, identifiés dans le dossier d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) ont été transmis à la municipalité en . Il en a découlé la mise au point d'un plan communal de sauvegarde définissant les actions à mener en cas d'inondation majeure et la création, au printemps 2009, d'une « Réserve communale de sécurité civile », composée de volontaires et d'agents municipaux, pour leur mise en œuvre[20]. Une plaquette d'informations sur les risques majeurs[Note 7] concernant la commune et les dispositions à prendre pour y faire face, a été distribuée en à tous les administrés. Le public peut également s'informer à tout moment du niveau du fleuve en consultant un site internet dédié[21].

Climat

L'Indre-et-Loire se caractérise par un climat tempéré océanique dégradé. Limeray est dotée d'une des dix-huit stations météorologique automatique en temps réel de niveau 2 du département[22]. La plus proche station météorologique dont les relevés sont accessibles en ligne est celle de Tours.

Urbanisme

Typologie

Limeray est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [23] - [24] - [25]. Elle appartient à l'unité urbaine de Tours, une agglomération intra-départementale regroupant 38 communes[26] et 358 316 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[27] - [28]. La commune est en outre hors attraction des villes[29] - [30].

Le centre du bourg a connu, ces dernières années, des réaménagements importants, tout en conservant son cachet rural :

- Réfection de nombreuses façades de bâtiments privés et publics et arrivée de nouveaux commerces.

- Réfection de la rue principale (rue de Blois) avec aménagement de chicanes de ralentissement des véhicules.

- Construction d'un espace commercial constitué d'un bar-tabac et d'un commerce multiservices, subventionné en grande partie par la CC2R.

- Création d'un vaste parking desservant ces deux commerces et le centre du bourg.

Le fait que le bourg, ainsi que la presque totalité du territoire de la commune situé dans la vallée, soit désormais classé en zone inondable, interdit tout développement immobilier significatif. Les éventuelles futures constructions devront donc nécessairement se réaliser sur le plateau. Un lotissement est actuellement en cours de réalisation en bordure de la route de Saint-Ouen-les-Vignes.

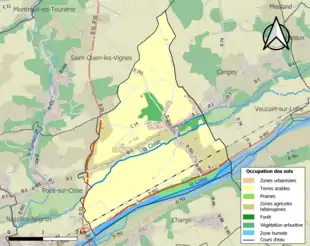

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (82,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (86,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (45,6 %), cultures permanentes (22,1 %), zones agricoles hétérogènes (14,4 %), zones urbanisées (6,1 %), eaux continentales[Note 9] (4,4 %), forêts (4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,2 %)[31].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[32].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Limeray est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible)[33]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[34].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Cisse et la Loire. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1999[35] - [33].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[36]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 98,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (90,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 655 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 653 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 91 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[37] - [38].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[33].

Toponymie

Limariacus en 966[39], Limeriacum vers 980[40] - [41] en 1174, 1184, 1196 (chartes de Fontaine-les-Blanches) et 1245 (chartes de Marmoutier), Lemereium en 1220, ecclesia de Limeriaco en 1225, Lumere en 1282 (chartes de Fontaine-les-Blanches), Lymere en 1290 (comptes du diocèse de Tours), ecclesia de Limereyo en 1330 (pouillé du diocèse de Tours), Limere en 1396 (Bibliothèque de Tours manuscrit 1310)[Note 10] - [42] - [43].

Parmi les origines proposées, on peut immédiatement évacuer la tradition populaire qui voudrait que ce nom provienne de la présence hypothétique d’une fabrique de limes[Note 11], lime, issu du latin lima, n’étant apparu qu’en 1175[44], alors que la racine lim figurait déjà depuis deux siècles dans les anciens noms de Limeray.

D'après les spécialistes, Limeray viendrait de *Lithomaracum ou *Liutmaracum, nom du domaine appartenant à un certain Lithomar[45] ou Liutmarus[46], propriétaire terrien des premiers siècles, anthroponyme d'origine germanique[Note 12]. La même origine étant proposée pour Limé (Aisne), Limersheim (Bas-Rhin) et Limeyrat (Dordogne)[47], suivi du suffixe -acum. On peut cependant préférer le nom de personne celtique Litumaros, bien attesté dans l'onomastique gauloise[48] étant donné son association avec le suffixe gaulois -acum et le nom de lieu analogue Limeyrat (Limeyrac XIVe siècle) plus au sud en Dordogne, où les noms germaniques associés à ce suffixe sont plus rares.

Histoire

Préhistoire

Des vestiges datant de la préhistoire ont été découverts sur le coteau, à l'ouest du bourg, aux lieux-dits le Petit-Perrier, le Buisson et le Luat, attestant de l'occupation humaine du lieu depuis une période très ancienne. Il s'agissait de haches en silex local et d'un poignard en silex de la région du Grand-Pressigny[49].

Antiquité

Limeray était, à l’époque gallo-romaine, une étape militaire romaine sur la rive droite de la Loire, à mi-parcours des deux journées de marche de 30 km chacune séparant Blois de Tours[50]. Par ailleurs, la limite est du territoire des Turones, la Civitas Turonum Libera, passait près de Limeray[51]. Une pointe de lance à douille, datant de l'âge du bronze, a été découverte au XIXe siècle, lors du dragage de la Loire à hauteur du village[52] - [53].

Du Moyen Âge à l'Époque moderne

Après avoir été, à l’époque gallo-romaine, une simple étape militaire sur la rive droite de la Loire, Limeray abrita peut-être un atelier monétaire à l'époque mérovingienne, car on lit sur certaines monnaies de cette époque : Limaricus vicus [42]. Toutefois, comme le note Maurice Prou :

- « C'est une chose surprenante que la multiplicité des noms de lieux inscrits sur les monnaies de la période mérovingienne. Personne ne fait difficulté d'admettre qu'on ait frappé monnaie dans les chefs-lieux des cités et dans les centres commerciaux. Mais y a-t-il eu un atelier monétaire dans chacune des nombreuses localités, vici, castra, villæ, domus, dont on lit les noms sur les tiers de sou mérovingiens ? M. A. de Barthélemy [...] pense, contrairement à feu Charles Robert, « que l'on ne frappait pas monnaie dans tous les vicus, dans toutes les villas et les simples domus dont les noms sont révélés par la numismatique. » »[54]

Le village n'a probablement pas été épargné par les invasions normandes, en particulier celle qui, en 843, dévasta Bléré et brûla l'église du Bout-des-Ponts à Amboise puisqu'une église à « Luat près de Limeray » fut brûlée[Note 13] - [55].

.svg.png.webp)

À partir du XIIe siècle et jusqu'à 1431, Limeray a appartenu aux seigneurs de la maison d'Amboise qui furent successivement[Note 14]:

- Hugues III d'Amboise, de 1153 à 1190

- Sulpice III d'Amboise, de 1190 à 1218

- Mathilde de Blois, dame de Limeray, de 1218 à 1256, sans postérité

- Jean Ier d'Amboise, de 1256 à 1274[Note 15]

- Jean II d'Amboise, de 1274 à 1303

- Pierre Ier d'Amboise, de 1303 à 1322

- Ingelger I d'Amboise, de 1322 à 1373

- Pierre II d'Amboise, de 1373 à 1426, sans postérité

- Louis d'Amboise, de 1426 à 1431.

Louis d'Amboise avait projeté d'enlever Georges Ier de La Trémoille, favori du roi Charles VII et de conduire le roi dans sa seigneurie d'Amboise. Il fut arrêté et jugé par le parlement, siégeant alors à Poitiers, qui le condamna à la peine capitale le . Charles VII gracia Louis d'Amboise en commuant sa peine de mort en prison à vie. Tous ses biens, parmi lesquels se trouvait la seigneurie de Limeray, furent confisqués par la couronne. Dès lors Limeray devint une prévôté royale, que les rois mirent en engagement en 1431, avant de la vendre en 1585. Les seigneurs engagistes furent successivement :

- En 1431, Philippe du Bois

- En 1476, Jean du Bois

- En 1548, Louis du Bois

- En 1532, Jean du Bois

Pierre Molan, contrôleur et intendant général des finances, trésorier de l’Épargne, seigneur de Saint-Ouen-les-Vignes, acheta la prévôté le [Note 16]. Ses successeurs furent :

- En 1650, Carlo Vigarani[Note 17], intendant des Menus-Plaisirs du roi[56] - [Note 18].

- En 1743, François Robin de Montisson.

- En 1754, Marie Elisabeth de Vigarany, veuve d'Alexis de Saint-André, grand-maître des eaux et forêts de France.

- En 1769, Louis de Conflans d'Armentières, maréchal de France[42].

Guerre franco-prussienne de 1870

Au cours de la guerre franco-prussienne de 1870, le mercredi , un détachement de sept ou huit uhlans se présenta à Limeray, en avant-garde d'une colonne de deux à trois mille hommes venant de Blois et se dirigeant vers Tours. Plusieurs habitants de la commune, renforcés par une demi-douzaine de réfugiés blésois, armés de fourches, de broches et de bâtons, attaquèrent les éclaireurs, blessant l'un d'entre eux à l'oreille d'un coup de fourche.

Le lendemain, à l'arrivée de la colonne, le commandant de l'unité annonça, qu'en représailles à cette agression, toutes les maisons du bourg seraient incendiées. Le maire et le curé intercédèrent auprès de lui, argumentant que seul un très petit nombre d'habitants de la commune avait participé à cette action. Sensible à cet argument, l'officier ordonna qu'en conséquence, seuls un ou deux habitants seraient punis et leur maison brûlée. Le choix tomba sur un certain Chiquet, charron, qui était absent. Sa femme et ses six enfants furent poussés dehors, sa maison mise au pillage puis incendiée. La colonne ne s'éloigna en direction de Chançay qu'après avoir vérifiée sa destruction totale au bout d'une demi-heure[57] - [58] - [59].

Première Guerre mondiale

Bien que n'étant pas directement impliqué par le conflit, Limeray subit la perte de 27 de ses administrés, dont une infirmière[Note 19] tuée près de Verdun[Note 20] en .

Seconde Guerre mondiale

Dans les derniers jours de la bataille de France, à la fin de l'offensive allemande de 1940, les efforts de l'envahisseur se portent sur le franchissement de la Loire, dernière ligne de résistance. Dans un ultime sursaut, le pont d'Amboise est détruit par l'armée française le à 16 h 30, dans l'espoir d'arrêter la Wehrmacht. Le , l'avant-garde motorisée du VIIIe corps d'armée allemande reçoit l'ordre de foncer sur Tours et Amboise pour traverser le fleuve. Dans cet objectif, des batteries de canons de 155 à longue portée sont installées devant et derrière Limeray pour bombarder Amboise. Le gros de l'armée allemande est stationné sur l'actuelle départementale 31, à la limite ouest de Limeray. Le à 10 h, les artilleurs français postés sur la rive sud, au lieu-dit la Tuillerie à l'ouest de Chargé, ouvrent le feu sur les troupes allemandes et provoquent un carnage par deux obus frappant successivement un camion citerne et un autre chargé de munitions :

- « Il ne restera pas la moindre trace de ferraille, tout est volatilisé, il n'y aura pas de survivants. Ceux qui se trouvaient près du camion de munitions sont pulvérisés, éjectés : des entrailles, des membres vont se dessécher dans le haut des peupliers plus ou moins déchiquetés. Un mois après, pendant la moisson, les agriculteurs trouveront des membres, des bottes avec les ossements jusqu'à loin de l'explosion. Toutes les toitures du côté nord du village (sic) des Fougerets sont soufflées. »[60]

Finalement les Allemands parviennent à traverser la Loire à l'aide d'embarcations au lieu-dit les Pillaudières et prennent les défenseurs à revers, mettant fin vers 17 h à l'éphémère bataille d'Amboise[61]. Le seul vestige matériel de l'occupation allemande qui a suivi est un petit blockhaus d'observation construit dans la propriété privée de l'Ouchonnerie.

Un habitant de Limeray est mort pour la France en déportation au camp de concentration de Dachau le [Note 21].

Politique et administration

Municipalité

Intercommunalité

Limeray a été, jusqu'en 2013, membre de la communauté de communes des Deux Rives (CC2R) créée le , avec quatre autres communes : Lussault-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes et Saint-Ouen-les-Vignes. Depuis le , la CC2R a fusionné avec la communauté de communes du Val d'Amboise. La gestion des communes rattachées aux deux anciennes entités restera toutefois différenciée pendant une période transitoire de deux ans, nécessaire à l'harmonisation[64]. Le maire et un de ses adjoints en sont membres titulaires.

Appartenance à d'autres structures intercommunales[65] :

- Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau potable du Val de Cisse (SIAPEP) ;

- Syndicat mixte d'assainissement de Limeray-Cangey (SMALC) ;

- Syndicat mixte du bassin de la Cisse et de ses affluents (SMBCA) ;

- Syndicat Intercommunal pour l'aménagement de la Loire et de ses affluents (SICALA) ;

- Syndicat intercommunal Cavités 37 ;

- Syndicat d'assistance technique pour l’épuration et le suivi des eaux d'Indre-et-Loire (SATESE) ;

- Syndicat intercommunal d’énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL) ;

- Syndicat intercommunal de ramassage scolaire Amboise-Nord ;

- Mission locale pour l'emploi.

Fiscalité

| Taxe | Taux appliqué (part communale) | Recettes dégagées en 2008 et en € |

|---|---|---|

| Taxe d'habitation (TH) | 12,14 % | 117 000 |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) | 15,64 % | 84 000 |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 51,99 % | 29 000 |

| Taxe professionnelle (TP) | 0,00 % | 0 |

Le taux de la taxe professionnelle est de zéro car elle est totalement transférée à l'intercommunalité. Si le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut sembler important, il est à mettre en relation avec la faible valeur locative des terrains non bâtis qui en constitue l'assiette.

Sauf pour la taxe d'habitation non bâti, l'imposition par habitant en 2008 s'avérait inférieure à celle des communes de la strate de Limeray (communes de 500 à 2 000 habitants)[67].

Budget de la commune

En 2008, le budget de la commune s'élevait à 1 060 000 € et son endettement à 441 000 €[67].

Les variations du montant du budget communal proviennent essentiellement de celles des investissements car la partie fonctionnement du budget est relativement stable. Si les recettes de fonctionnement par habitant sont inférieures à la moyenne des communes de sa catégorie, les charges de fonctionnement le sont également. Pour autant sa capacité d'autofinancement par habitant est depuis 2003 légèrement supérieure à celle des communes similaires. Ceci explique un endettement de 266 € par habitant en 2008 (pour cette année-là uniquement) bien inférieur à la moyenne (597 €/hab) malgré un montant d'investissement (481 €/hab) relativement irrégulier[67].

|

|

En 2009, le budget communal accorde une très large place aux dépenses d'investissement et d'équipement : travaux de restauration de divers bâtiments, rénovation de l'éclairage public, remplacement du matériel informatique de la mairie et de l'école, matériel de voirie et construction d'une cinquième classe à l'école, etc. soit un montant total d'investissements de 438 800 €. La construction de la cinquième classe s'élevant à elle seule à 183 000 €. Ce budget, en forte hausse par rapport aux quatre dernières années, permet d’accélérer d'une année le remboursement de la TVA[68].

Politique environnementale

Limeray a remporté en 2009 le concours des villes et villages fleuris d'Indre-et-Loire dans la catégorie des villages de moins de 2 000 habitants.

Dans son palmarès 2016, le Conseil National des Villes et Villages Fleuris de France a attribué une fleur à la commune au Concours des villes et villages fleuris[69].

Jumelages

Kientzheim (France) depuis 1999.

Kientzheim (France) depuis 1999.

À l'initiative de Limeray, un jumelage a été créé avec une commune viticole alsacienne de caractéristiques comparables. Des liens très forts ce sont rapidement créés et des amitiés durables se sont installées. Le principe adopté a été celui de l'organisation chaque année, aux environs du 1er mai, d'un voyage d'environ trois jours, alternativement à Limeray et à Kientzheim. Les voyageurs sont reçus par les familles amies et le séjour alterne activités privées et en groupe, visites, intronisation dans les confréries bachiques locales, etc., et dîner dansant traditionnel. Les fêtes locales dans chaque commune sont souvent l'occasion de visites éclair d'habitants de l'autre village.

Population et société

Démographie

Le « La municipalité de Limeray, assemblée dans la maison du sieur Coellier, syndic, ayant exprimé le désir de connaître exactement la situation de la commune, il est donné communication d'un rapport établissant que Limeray compte exactement 258 feux et 540 habitants[Note 23], pendant qu'il est de même constaté que la paroisse relève de plusieurs seigneurs et qu'elle contient 14 fiefs »[70].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[71]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[72].

En 2020, la commune comptait 1 263 habitants[Note 24], en stagnation par rapport à 2014 (Indre-et-Loire : +1,36 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Sur le plan éducatif Limeray dépend de l'académie d'Orléans-Tours

L'école primaire Jacques-Yves-Cousteau compte quatre classes recevant, en 2009, 125 élèves (ils étaient 116 en 2008), répartis en une classe de maternelle, une classe de CP, une classe de CE1-CE2 et une classe de CM1-CM2. La construction d'une cinquième classe, achevée en fin d'année 2009, recevant le transfert de la classe de CP, permet de récupérer la salle destinée à la garderie[75].

L'enseignement secondaire (collège et lycée) et professionnel (lycée agricole et viticole) est assuré à Amboise. L'enseignement supérieur est, quant à lui, assuré dans de nombreuses filières, y compris médicales, par l'université François-Rabelais de Tours.

Sports

La commune est dotée d'un vaste terrain de sport, partagé avec la commune voisine de Cangey, permettant la pratique de nombreuses activités : football, basket-ball, pétanque.

Il existe une union sportive de Limeray-Cangey, avec des effectifs régulièrement en hausse. La section football comporte 4 catégories :

- Les « seniors » à partir de 17 ans

- Les « benjamins » de 9 et 10 ans

- les « poussins » de 7 et 8 ans

- les « débutants » de 5 et 6 ans

Marchés et foires

Un marché est organisé chaque jeudi sur le parking de la mairie.

Au début du XXe siècle, une grande foire aux oignons se tenait chaque année le et une foire aux melons du . Les étalages des forains s'étendaient du pont sur la Cisse jusqu'au palais de Justice, au bas de la rue d'Enfer[76].

Promenade gourmande

Le premier ou second dimanche de juillet est consacré à une promenade gourmande d'environ 5 km parmi les vignes du village, organisée avec le concours du Lions Club d'Amboise les Deux Vallées, au profit d'actions humanitaires. Elle permet aux vignerons de Limeray de faire découvrir leurs vins et les spécialités tourangelles, avec la complicité de la Commanderie des Grands Vins d'Amboise et des confréries gourmandes de la région : confrérie des rillons et rillettes de Touraine, confrérie du nougat de Tours, commanderie des fromages de Sainte-Maure-de-Touraine, etc. La promenade gourmande de Limeray est membre de la Confrérie européenne des parcours gourmands[Note 25].

Salon de peinture

Depuis 1991, un salon de peinture réunissant une cinquantaine d'artistes autour d'un invité d'honneur, se tient dans la salle des fêtes à la mi-octobre.

École de musique

L'école de musique de Limeray accueille chaque année une trentaine d'élèves de Limeray et des environs, depuis l'éveil musical, dès cinq ans, puis des cours de solfège et d'instruments ouverts à tous, enfants et adultes de tous niveaux. Après trois années de formation instrumentale, les élèves ont la possibilité d'intégrer l'harmonie municipale de Limeray.

Fête de la musique

Depuis 2005, chaque quartier ou hameau de Limeray se charge, à tour de rôle, de l'organisation de la fête de la musique sur son territoire en y accueillant la musique municipale.

Saint-Vincent tournante

Limeray a accueilli, en , la traditionnelle fête de la Saint-Vincent tournante, patron des vignerons, qui se déroule chaque fin janvier[Note 26]. À ce titre elle a été dépositaire jusqu'à cette date de la statue de saint Vincent qui trônait dans la salle des mariages de la mairie.

Vie associative

- Bibliothèque municipale ;

- Musique municipale ;

- Amicale des retraités et anciens de Limeray (ARAL).

Santé

Un médecin et un pharmacien, installés dans la commune, assurent les soins de proximité. Un cabinet médical important est installé à Pocé-sur-Cisse. À 5 km, Amboise dispose d'un hôpital en partenariat avec le centre hospitalier universitaire de Tours, ainsi que de nombreux professionnels de santé : pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, laboratoires d'analyses, cabinet de radiologie, ophtalmologues, chirurgiens-dentistes, etc. Les soins importants sont assurés essentiellement à Tours, soit par le centre hospitalier universitaire de Tours, soit par des cliniques privées, dont l'important pôle santé Léonard-de-Vinci.

Cultes

La présence d'une ou plusieurs églises chrétiennes est attestée depuis le haut Moyen Âge. La cure constituait un fief appelé « fief de Saint-Saturnin » qui relevait du château d'Amboise. Le droit de présentation au titre curial appartenait à l'archevêque de Tours.

En conséquence du traité ratifiant la Paix d'Amboise, signé le , qui mettait fin à la première première guerre de religion française, les protestants du bailliage de Tours acquirent le droit d'exercer leur culte dans un temple situé à Limeray. Un second lieu de culte leur était accordé à Saint-Avertin[77] - [42].

De nos jours, l'église de Limeray est un « clocher » rattaché à la paroisse catholique de Saint-Martin-Val-d'Amboise qui l'administre depuis le presbytère de l'église Saint-Denis à Amboise. Une messe hebdomadaire est célébrée chaque mercredi à 18 h 30 et un messe dominicale environ tous les deux mois[Note 27].

Économie

Secteur primaire

Limeray est la plus importante commune viticole de l'AOC Touraine-amboise, avec de nombreux vignerons indépendants et une cave coopérative située au cellier Léonard de Vinci, à la sortie du bourg. La production agricole est secondaire, la culture du maïs dans la vallée profite des possibilités d'irrigation offertes par le passage de la Cisse. L'élevage est très marginal.

Secteur secondaire

Il n'y a pas d'industrie notable dans la commune.

Secteur tertiaire

Depuis quelques années, une activité commerciale significative est revenue dans le centre :

- Boulanger-pâtissier ;

- Supérette ;

- Bar-tabac et presse ;

- Salon de coiffure ;

- Pharmacie ;

- Médecin ;

- Garage automobile.

- Bureau de poste

Jusque dans la première moitié de l'année 2010, Limeray a disposé d'un bureau de poste ouvert le matin, du lundi au samedi. La menace de fermeture totale de l'agence postale a provoqué une très forte mobilisation de la population derrière son maire pour obtenir son maintien. Finalement cette agence sera fermée et remplacée en par un relais commerçant poste, aux prestations limitées, hébergé dans la supérette du village. Cette décision a fait l'objet d'un reportage diffusé dans le journal télévisé de 13 h de TF1 le [78].

Culture locale et patrimoine

Église paroissiale Saint-Saturnin

Construite vers 1032 par le seigneur Hugues de Limeray, l'église Saint-Saturnin fut remaniée de nombreuses fois aux XIIe, XVIe et XVIIIe siècles et jusqu'au XXe siècle. Elle est classée monument historique depuis le .

Palais de Justice et rue d'Enfer

Propriété privée - ne se visite pas.

Classé monument historique le [79].

Au n°1 de la rue d'Enfer se trouvent les vestiges d'un ancien auditoire (également appelé audience) construit au XIVe siècle qui servit de palais de Justice au prévôt royal de Limeray. L'ensemble est très dégradé, notamment sur l'arrière du bâtiment, rue Montluma où subsistent une porte en ogive et une fenêtre dans un pan de mur. L'édifice servait déjà de grange lorsque Pierre Molan, seigneur de Saint-Ouen-les-Vignes, acheta la prévôté de Limeray le « C'est assavoir une grange située audit bourg de Limeray vulgairement appelé le palais... »[Note 28] - [80].

Le nom de rue d'Enfer vient très probablement de la déformation du latin via inferior ou infera qui désignait une voie basse, généralement par opposition à une via superior située plus en hauteur. Les deux notions étant d’ailleurs très proches, les régions infernales étant traditionnellement situées « en bas », le nom enfer dérivant du latin infernus désignant un lieu… inférieur. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert a d’ailleurs définitivement tranchée la question il y a plus de deux siècles : « L'enfer, c'est un lieu bas, du latin inferus ; via infera, la rue d'enfer, rue inférieure par rapport à une autre qui est au–dessus. »[81]

Château et abbaye de Moncé

Propriété privée - ne se visite pas.

Le château de Moncé, de style néo-Renaissance, a été édifié, de 1845 à 1846, par Charles Alphonse de Sain de Bois-le-Comte[Note 29] à l'emplacement de l'église de l'abbaye cistercienne de Moncé, fondée en 1209 par Sulpice III d'Amboise avec l'approbation de Jean de la Faye, archevêque de Tours (1208-1228). Déclarée bien national, elle fut détruite pendant la Révolution française, entre 1792 et 1798. Il ne subsiste de l'abbaye qu'un pavillon du XVIIe siècle, ayant servi d'infirmerie, à la droite du château, une fuie (colombier) et quatre colonnes servant de piliers de portails à l'ouest.

Le jardin d'agrément du château, datant du milieu XIXe siècle, a été enregistré au pré-inventaire des jardins remarquables le [82].

Moulin de Moncé

Propriété privée - se visite partiellement en été[Note 30].

Moulin de Moncey dans le cadastre de Limeray, les deux orthographes sont admises. Depuis une origine très ancienne, le moulin de Moncé appartenait à l’abbaye de Moncé dont il était voisin. À la suite de sa destruction par un incendie en 1748, les religieuses cédèrent l’emplacement à Michel Georget dans le cadre d’un bail emphytéotique, en contrepartie de sa reconstruction à ses frais. Charles Alphonse de Sain de Bois-le-Comte, nouveau propriétaire du site de l’abbaye, le fit raser en 1845 pour reconstruite les bâtiments actuels. Le moulin cessa définitivement de fonctionner en 1916[83]. Acheté par Claude Pras à Pâques 1936, il fut transformé en résidence secondaire et est encore habité par son petit-fils. Il subsiste une partie des engrenages (avec certaines dents en bois) de l'ancien mécanisme.

Manoir d'Avisé

Propriété privée - ne se visite pas.

Classé monument historique le [84].

Le hameau d'Avisé, appelé Aviretum en 1202 (chartes de l'abbaye de Fontaine-les-Blanches) et Aviré en 1482 (Mémoires de Castelnau) est un ancien fief relevant d'Amboise. En 1335, Jean d'Avisé, valet, est seigneur de ce fief. L'un de ses successeurs Raymond de Dezest, écuyer, re-construisit le manoir à l'emplacement d'une ancienne ferme fortifiée.

Le manoir d’Avisé, est un logis datant de la seconde moitié du XVe siècle, caché au milieu des bois du coteau à la sortie du bourg. Il possède une chapelle à deux travées voûtées d’ogives, fondée en 1498 et mentionnée dans un registre des visites des chapelles domestiques du diocèse de Tours en 1787[85].

Château du Plessis

Propriété privée - ne se visite pas.

Appelé Plessis-lès-Iles-Bardes en 1678 et le Plessis-Limeray en 1682. Son nom proviendrait du latin plessiacum qui a donné plaissié en vieux français[86], qui signifie haie, clôture ou palissade faite de buissons entrelacés, mais aussi place forte[87]. Le château du Plessis est dissimulé dans les arbres, à la sortie du bourg, au 20 de la rue de Pocé. Construit au XVIe siècle, le bâtiment a connu de nombreuses transformations. Il fut étendu une première fois au XVIIe siècle, puis par deux fois au XVIIe siècle, pour être finalement partiellement démoli au milieu du XXe siècle. Il fut successivement habité par Jacques Levillain, Henri et Paul de l'Épinois, M. Le Calvez et Michel-Georges Micberth.

Relais de Poste

Propriété privée - ne se visite pas.

Aussi appelé « La Vieille Poste ». Comme beaucoup de villages situés en bordure d’un axe routier important, Limeray possède sur la levée de la Loire, au lieu-dit le Haut Chantier, un relais de la Poste aux Chevaux construit à la fin du XIVe siècle et resté actif jusqu’à la fin du XVIIIe siècle[Note 31]. En 1960 son propriétaire d'alors, Pierre Paul, y créa un « Musée de la Vieille Poste » qui fut légué à la ville d'Amboise en 1971. Installé dans l'hôtel de Joyeuse, 6 rue Joyeuse, le musée fut définitivement fermé en 2000, faute d'un nombre suffisant de visiteurs, et ses collections déposées au Musée de la Poste à Paris[88].

Personnalités liées à la commune

né à Tours le . Chirurgien et maire de Limeray à partir de 1789. Élu député d'Indre-et-Loire à la Convention nationale en 1792, où il vota contre la mort de Louis XVI. Il fut ensuite élu député au conseil des Cinq-Cents de 1795 à 1797. Nommé capitaine de gendarmerie à Blois, il y mourut le [89] - [90] - [91].

de son vrai nom Vassili Dimitrievitch Bystrov (en russe : Василий Дмитриевич Быстров), archevêque et théologien russe de l'église orthodoxe et confesseur de la famille du tzar Nicolas II de Russie. Après son exil, il vint s'installer à Limeray en 1931. Il y vécut en ermite, retiré dans une habitation troglodytique au lieu-dit la Cave aux Renards, jusqu'à sa mort survenue le . Il est inhumé dans l'allée centrale du cimetière de Limeray, tombe N° 432[Note 32].

peintre et graveur au burin, né à Limeray le , élève de Louis-Pierre Henriquel-Dupont et Alexandre Cabanel. Premier second grand prix de Rome 1888, section gravure en taille-douce[92]. Il exposa des gravures aux Salons des artistes français, de 1890 à 1925, et y reçut une médaille d'argent en 1903[93].

- Jean-Louis Gaudron

curé de Négron, né à Limeray en 1764. Devenu curé constitutionnel pendant la Révolution française, il fut convaincu d'avoir tenu des discours tendant à empêcher le recrutement dans l'armée. Arrêté et détenu à la Conciergerie de Paris le 27 nivôse an II (), il fut condamné à être guillotiné par le tribunal révolutionnaire de Paris le 8 germinal an II () et exécuté par Charles-Henri Sanson le 19 germinal de la même année[94] - [95] - [96].

écrivain burlesque du XVIIe siècle, est surtout connu pour être le mari de Françoise d’Aubigné, de 25 ans sa cadette, petite-fille du poète Agrippa d'Aubigné et future Madame de Maintenon. Il possédait les métairies des Fougerêts et de la Rivière. Il les visita en compagnie de son épouse au cours de l'hiver 1652-1653 alors qu'il séjournait au manoir de la Guêpière à Nazelles-Négron qui lui venait de son père.

militant syndical né à Limeray en 1882. Membre très actif du syndicat des employés de l'épicerie de Paris, il fonde en 1920 le syndicat des gérants et employés de l'alimentation de la Seine. En 1922, il est élu à la commission exécutive de la Confédération générale du travail unitaire (CGTU) et le demeure jusqu'en 1927.

- Jeanne de Touchebœuf

de son vrai nom Eugénie Marie Jeanne de Touchebœuf, née le au château de Monsec à Mouzens (Dordogne) était la châtelaine du Plessis à Limeray. Engagée comme infirmière durant la Première Guerre mondiale, elle fut mortellement blessée le , dans le bombardement de l'hôpital no 12 à Vadelaincourt et mourut le 9 à l’hôpital de Bar-le-Duc. Elle avait été décorée la veille du grade de chevalier de la Légion d'honneur. La motivation officielle de sa nomination, signée le par Paul Painlevé, président du Conseil et ministre de la Guerre, fut la suivante[97] :

- « Avec un remarquable courage et le plus grand calme a aidé au sauvetage des blessés et leur a prodigué ses soins pendant le bombardement et l’incendie de l’hôpital, le . Sa présence et son attitude au milieu du danger ont été pour tout le personnel un bel exemple de courage et de sang-froid. S’est de nouveau signalée pendant le bombardement du au cours duquel elle a été mortellement blessée. »

Elle était l’épouse de Paul Marie Charles de Buchère de l’Epinois, né le , polytechnicien et propriétaire du château du Plessis, fils de l'archiviste et historien Henri de L'Épinois[98]. Cavalier émérite, il avait choisi de faire carrière dans l’armée. Il termina la guerre sans une blessure, avec la Légion d’honneur[99] et le grade de lieutenant-colonel. Terriblement marqué par le décès de sa femme qui le laissait sans enfants, il décida d’entrer au séminaire pour accéder à la prêtrise. Il devint le vicaire de la basilique Sainte-Clotilde à Paris et mourut en 1954[100].

Pamphlétaire, anarchiste de droite, candidat évincé à l'élection présidentielle de 1969, il fut le locataire du château du Plessis de 1968 à 1972. Il y fonda le Centre d'études et de recherches expérimentales du Plessis et y publia l'éphémère journal pamphlétaire Actual-Hebdo[101]. Sa présence, et celle de son important entourage, fut à l'origine de nombreux troubles qui ne cessèrent définitivement qu'à son départ[102].

Limeray dans la littérature

On doit à l'écrivain régionaliste Robert Morin (1893-1925), qui habita dans les années 1920 le manoir de Ménard à Pocé-sur-Cisse qui jouxte le hameau de Fourchette, l'écriture de son chef-d'œuvre Mélie buttelière, publié après sa mort en 1926. Mélie réside dans un habitat troglodytique, situé à mi-coteau, entre les hameaux de Fourchette et de Moncé. Son métier de buttelière consistait à remonter en haut des coteaux, à l'aide d'une petite hotte appelée « buttelet », la terre ravinée par les pluies pour rechausser les ceps de vigne. À travers quelques moments de son existence, l'auteur évoque avec bonheur la vie et le parler savoureux des vignerons locaux au début du XXe siècle. Dans l'extrait suivant, Mélie chemine de nuit en direction du bourg sur l'actuelle rue de Pocé :

- « Voici Moncé, le village aux vieilles maisons étroites et grises, appuyées tout contre le rocher et surmontées de sapins qui font sur le ciel des arabesques noires : voilà entre les branchages immobiles de son parc, Moncé, le château blanc encore hanté des légendes monastiques ; puis voici au détour de la route le moulin qui chante toujours, parce que les jours de peine comme les jours de joie, il faut que la chanson du moulin broie le froment et le seigle, qui feront le pain bis ; sous la roue, l'écume de l'eau est toute blanche, comme si elle était saupoudrée de fine fleur, et maintenant, vers Limeray, la route ira toute droite, bordée par le bief, tout droit aussi, parce que ce cours d'eau fut creusé de mains d'hommes, naguère au temps lointain des moines blancs. »[103]

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Limeray se blasonnent ainsi : D'or à un soleil levant de gueules, rayonnant de sable, surmonté de trois grappes de raisin aussi de gueules mal ordonnées, issant d'une rivière ondée d'azur mouvant de la pointe, le reflet dudit soleil aussi de sable chargé d'un cor de postillon du champ.[Note 33] |

|---|

Voir aussi

Bibliographie

- Jacques-Xavier Carré de Busserolle, Dictionnaire géographique historique et biographique d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de TouraineT4, Société archéologique de Touraine, 1882

- Jacques-Xavier Carré de Busserolle, Itinéraire historique et monumental en Touraine, 1891. Réédition en 1999 (ISBN 2-7455-0060-0)

- Denis Jeanson, Sites et monuments du val de Loire T1, publié à compte d'auteur, 1976

- Jean-Luc Flohic, Le Patrimoine des communes d'Indre-et-Loire, Éditions Flohic, 2001 (ISBN 978-2842341152)

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Avis favorable du Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire émis en novembre 2008, officialisé en février 2009. Source : Mag Loire Touraine n°3 année 2009 p. 22.

- « Source de la Cisse à Rhodon » sur Géoportail..

- Le classement en liste 1 est réservé aux cours d'eau qui sont en très bon état écologique, ou identifiés par les SDAGE des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant, ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire.

- Ce classement est attribué aux parties de cours d'eau ou canaux sur lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

- Créées au XIIe siècle et appelées « levées »

- Relevé des causés dans l'église par la crue de 1856 : Dégradation des murs intérieurs et extérieurs, détrempage du sol et enfoncement du carrelage à l'emplacement d'anciennes caves ou sépultures, bouleversement du mobilier, bancs, stalles, autel et marches, augmentation considérable de l'humidité dans les murs.

- Incluant, outre le risque d'inondation, les risques naturels liés aux effondrements ou éboulements et les risques technologiques liés au transport de matières dangereuses par route ou rail.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le latin étant une langue utilisant des désinences, Limariacus, Limeriacum, Limériaco sont le même mot utilisé à un mode différent

- Il a effectivement existé une fabrique de limes dans la région, mais elle était située à Amboise et avait été créée au XVIIIe siècle.

- Cependant, il y a peut-être eu une confusion de lieu avec la « Villa de Limiriaco » située entre le château de Saint-Martin de Tours et la Loire, même si ça ne remet pas en cause les fondements de cette explication.

- Luat est un lieu-dit, occupé par quelques maisons, à mi-chemin entre le château de Moncé et le hameau de Fourchette, au pied du coteau

- Il semble régner une certaine confusion au sujet de la maison d'Amboise dans Wikipédia.

- Lorsqu'il hérite de ce fief, Jean de Berrie (Jean Ier d'Amboise), seigneur d’Amboise et de Limeray, accorde diverses exemptions et privilèges aux habitants de Limeray (taille et autres droits onéreux). Archives départementales de Tours, Archives ecclésiastiques antérieures à 1790, Clergé régulier, série G, 856 : copie d’une charte de 1256.

- Pierre Molan, trésorier de l’Épargne, avait frauduleusement amassé une somme de 250 mille écus d’or, qui fut découverte le 5 mars 1589 par les soins de Machault, et dont le conseil de la Ligue profita. Voir Satyre Menipee sur Wikisource : Page:Satyre Menippee.djvu/053

- Francisé en Charles de Vigarany

- Le 4 septembre 1689 on relève une « Transaction avec Charles Vigarany, écuyer, sieur de Saint-Ouen, engagiste de la prévôté de Limeray, au sujet de la rente d'un porc sans tète due chacun (chaque) an à ladite seigneurie de Limeray, ladite rente assise sur les prés Montan en la paroisse de Nazelles »

- Il s'agissait de Jeanne de Touchebœuf, la châtelaine du Plessis, voir Personnalités liées à la commune

- Verdun est l'inscription figurant sur le panneau des « Morts pour la Patrie » dans l'église de Limeray. En fait, elle fut mortellement blessée à Vadelaincourt, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Verdun, à proximité de la Voie sacrée

- . Il s’agit de Gabriel Alexandre Apert, né à Paris le 17 mai 1907. Déporté dans le convoi I.173 parti de Compiègne le 27 janvier 1944, il fut d’abord interné au camp de concentration de Buchenwald sous le n° 43746, puis transféré à Dachau, probablement début avril 1945, au cours des terribles « marches de la mort ». Source : Base de données du Mémorial de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Le camp de Dachau ayant été libéré le 29 avril 1945 par la 45e division d'infanterie de la septième Armée américaine, son décès, survenu le 2 juin, n'a pas eu lieu au camp lui-même, mais il fit suite aux mauvais traitements subis, avant qu'il puisse être rapatrié.

- Charles Roy démissionna le 11/3/1918, mais le préfet refusa une élection anticipée pendant le conflit. Le conseil municipal désigna Georges Lenoble pour assurer l'intérim. Lors des élections du 10/12/1919 il est élu maire mais refuse, au second tour Abel Moreau est élu mais refuse, c'est finalement Auguste Guichard qui est élu au troisième tour et accepte la charge. (Lettre d'information municipale de Limeray N°45 p.6

- Ce chiffre de 540 habitants est surprenant, le nombre moyen d'individus par feux (foyer) étant généralement de 4 à 5, ce qui est confirmé par le recensement officiel de 1062 habitants en 1793, six ans plus tard.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Renseignements sur la promenade gourmande de Limeray.

- Cette tradition de la fête de la Saint-Vincent tournante, initiée en Bourgogne en 1938, s'est progressivement étendue à d'autres régions vinicoles dont les vins de Touraine-Amboise.

- Les dates et horaires des messes sont affichés dans l'église.

- Une tradition locale non vérifiée voudrait que Louis XI y ait rendu la justice

- Charles Alphonse de Sain de Bois-le-Comte a été maire de Limeray. Selon Généanet, il était le fils de Claude Christophe, seigneur des Arpentis, lieutenant des maréchaux de France.

- Visites sur invitation, en faire la demande écrite au propriétaire.

- En juillet 1785, un procès opposa Jean Isaïe Pierre Cullère, maître de la poste aux chevaux du Haut Chantier, à un marchand forain de Limeray. (Archives départementales d'Indre-et-Loire 3 B 35)

- Les dates de naissance et de décès figurant sur sa tombe sont celles du calendrier julien et il y porte le titre de cardinal.

- Créé par Dominique Morche et adopté par délibération du conseil municipal de Limeray en date du 8 février 1982

Notes

Références

- Répertorié sous le numéro 933 sur le site de l'Unesco : Document Unesco

- Roger Dion, Le Val de Loire. Étude de géographie régionale, Tours, Arrault, 1933, p. 236.

- Notice de la carte géologique d'Amboise (XIX-22) publiée par le Bureau de recherches géologiques et minières

- « Fiche SIGES de la commune », sur le site du Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Centre-Val de Loire (consulté le ).

- « Carte hydrologique de Limeray », sur https://www.geoportail.gouv.fr/ (consulté le ).

- Règlement SPC Loire-Cher-Indre, 23 décembre 2013, actualisé août 2015 (lire en ligne), p. 19.

- « Référentiel hydrométrique », sur http://www.sandre.eaufrance.fr/ (consulté le ).

- « Station hydrométrique K4000010, la Loire à Cours-les-Barres [Givry] », sur le site de la banque Hydro (consulté le ).

- (id) « Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Fiche Sandre - la Cisse », sur le portail national d'accès aux référentiels sur l'eau (consulté le ).

- Louis-Auguste Bosseboeuf, La Touraine historique et monumentale - Amboise, 1897 p. 581.

- « Station hydrométrique K4853000, la Cisse à Nazelles-Négron », sur le site de la banque Hydro (consulté le ).

- « Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne », sur http://www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).

- « Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne », sur http://www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).

- J-B. Coulon et L. Auché, Inondation de 1856 dans la vallée de la Loire, P. Gaudet, Saumur, 1857, p. 84.

- E. Genslay, La Loire crues et embâcles, Nouvelles éditions latines, Paris, 1971

- Bulletin municipal de Limeray

- Portail Prim.net

- Site officiel des risques d'inondation en Val-de-Loire

- Documents municipaux divers 2008/2009

- Hauteur de la Loire en temps réel au pont de Chaumont-sur-Loire

- [PDF]Cartes des stations météorologiques de Météo France en Indre-et-Loire en service au 3 décembre 2009.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Tours », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Les risques près de chez moi - commune de Limeray », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs en Indre-et-Loire », sur www.indre-et-loire.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs en Indre-et-Loire », sur www.indre-et-loire.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Pierre Deschamps, Dictionnaire de géographie ancienne et moderne, Firmin Didot, 1870, p. 719.

- Ch. de Grandmaison, Fragments de chartes du Xe siècle provenant de Saint-Julien de Tours, Alphonse Picard, Paris, 1886, pp. 71-75.

- Adrien de Valois, Notitia Galliarum, Paris, 1675 p. 572.

- Jacques-Xavier Carré de Busserolle, Dictionnaire géographique historique et biographique d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de Touraine, tome 4, 1882, p. 73.

- Denis Jeanson, Sites et monuments du val de Loire T1, publié à compte d'auteur, 1976, p. 35.

- Le Robert - Dictionnaire historique de la langue Française, 1998

- Albert Dauzat et Charles Rostaing

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Volume II, Librairie Droz 1991. p. 753.

- P-H Billy, Origine des noms de villes et des villages de France, Famot, 1981

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, éditions errance 2003.

- Christian Guyon (conseiller général et maire d'Amboise, Le Canton d'Amboise, publié vers 2002, p. 24.

- Bulletin municipal de Limeray n°47 du 4e trimestre 2006.

- Joëlle Doron, Les Noms celtiques de la forêt et du marais dans le canton d'Amboise, in Revue du Cercle Ambacia n°2, 1985, p. 27.

- Jacque-Pierre Millote, Éléments de pré et protohistoire européenne, Annales littéraires de l'université de Besançon, Les Belles Lettres, Paris, 1984 p. 309 Lire en ligne

- Photo sur le site de la réunion des musées nationaux

- Maurice Prou, Les ateliers monétaires mérovingiens, extrait de La Revue numismatique, 4e trimestre 1888.

- Abbé Bourassé, Recherches historiques et archéologiques sur les églises romanes en Touraine, Ladevèze, Tours, 1869, p. 25.

- Charles Loizeau de Grandmaison, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790: Indre-et-Loire, Série C -Bureau des finances de la généralité de Tours, 1878 p. 103.

- Journal L'impartial Dauphinois no 1654 du 1er janvier 1871 p. 2 Lire en ligne

- Hector de Condé, La Prusse au pilori de la civilisation, E.M. Devillé, Bruxelles p. 198.

- Édouard Fournier, Les Prussiens chez nous, E. Dentu, Paris, 1871 pp. 369-371.

- Robert Huart, Amboise et sa région (1939-1945), Imprimerie des Platanes, 1995, p. 20.

- Thierry Vivier, Amboise dans la tourmente de la guerre et de l'occupation, éditions Alan Sutton, 2006, pp. 36-41.

- « Les maires de Limeray », sur www.francegenweb.fr, .

- Résultats sur le site du ministère de l'intérieur

- Site officiel de la communauté de communes du Val d'Amboise

- Bulletin d'informations municipales N°68 de mai 2014

- Taxe.com

- les comptes des communes sur le dédié du ministère des Finances

- Le P'tit Limérien, bulletin d'informations municipales n°54, mai 2009.

- Site des villes et villages fleuris, consulté le 23 décembre 2016.

- T. Massereau, Documents d'archives sur l'histoire économique de la Révolution française Imprimerie moderne, Orléans, 1915 [362] p. 164.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Le p'tit limerien, Bulletin d'informations municipales n°55, octobre 2009

- Robert Morin, Mélie buttelière, Editions C.L.D., 1985, chapitre V, p. 70.

- Léon Javary, Histoire du département de l'Indre-et-Loire, avec la biographie des personnages remarquables qui en sont originaires, Éditeur : C. Guérin, 1889 p. 8 Lien Gallica

- Reportage sur la fermeture

- Base Mérimée Référence PA00097817 pour les façades et les toitures.

- Marie-Ève Sheffer et Sylvie Serre, Le palais de Limeray : une étude de bâti en Indre-et-Loire, in Revue archéologique du Centre de la France tome 36, 1997, pp. 161-173

- Bulletin municipal de Limeray.

- Base Mérimée Référence IA37001283 pour le pigeonnier, la terrasse en terre-plein, la rampe d'accès, les communs, la clôture de jardin, le jardin potager, l'avenue de jardin et l'escalier indépendant.

- Denis Jeanson, Sites et monuments du val de Loire T1, publié à compte d'auteur, 1976, pp. 47-48.

- Base Mérimée Référence PA00097816 pour : chapelle, escalier, cheminée, élévation, décor intérieur et toiture.

- J.-X. Carré de Busserole, Dictionnaire géographique historique et biographique d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de Touraine, tome 1, 1878, p. 91.

- Denis Jeanson, Sites et monuments du val de Loire T1, publié à compte d'auteur, 1976, p. 47.

- Magali Rouquier, Vocabulaire d'ancien Français, Nathan université, Paris, 1992, p. 96 (ISBN 2-09-190654-9).

- Les collections de L’Adresse Musée de La Poste de Paris

- Charles Louandre et Félix Bourquelot, La Littérature française contemporaine 1827-1844, Félix Daguin, Paris, 1846, p. 48

- J.-X. Carré de Busserole, Dictionnaire géographique historique et biographique d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de Touraine, tome 1, 1878, p. 265

- Dictionnaire des Parlementaires français 1789-1889 p. 353.

- L'Art pour tous, encyclopédie de l'art industriel et décoratif. N°32, août 1888. Émile Reiber, directeur-fondateur, A. Morel & cie - Librairies-imprimeries réunies (Paris)

- Jean Adhémar, Bibliothèque nationale, département des estampes, inventaire du fonds français après 1800, tome 4, Paris, 1949, p. 531.

- A. Picard, Liste des victimes du tribunal révolutionnaire de Paris, Paris, 1911, p. 35.

- Dossiers du tribunal révolutionnaire de Paris, Centre historique des archives nationales, Paris, 2000.

- Henri-Clément Sanson, Sept générations d'exécuteurs, 1688-1847 : mémoires des Sanson., ed. Dupray de La Mahérie, Paris, 1863, T5, p. 88-89

- Base Léonore dossier LH/387/52

- Luc Boisnard, Dictionnaire des anciennes familles de Touraine, Editions régionales de l’Ouest. 1992, p. 96

- Base Léonore dossier LH 19800035/101/12743

- Pierre de Boisdeffre, La Foi des anciens jours, Fayard, Paris, 1977, pp. 49-52.

- Avis de recherche des Editions des syndicales de l'institut Micberth au Plessis. Publié dans Le Nouvel Observateur du 9 mars 1970

- Site de M.-G. Micberth - Voir Chronologie 1971

- Robert Morin, Mélie buttelière, Editions C.L.D., 1985, chapitre I-V, p. 25-26.