Hilsenheim

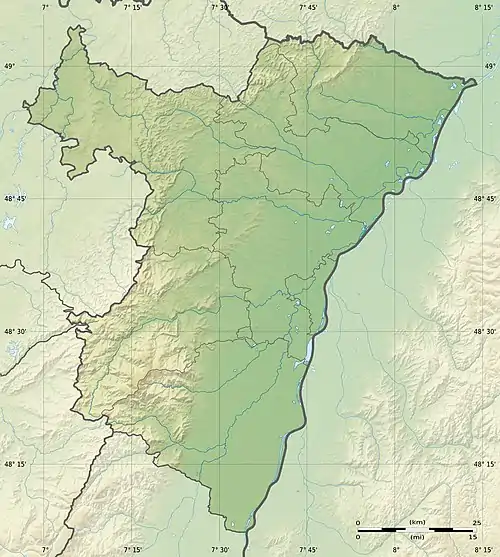

Hilsenheim [ilzənaim] est une commune française située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Hilsenheim | |

Entrée du village de Hilsenheim. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Sélestat-Erstein |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Ried de Marckolsheim |

| Maire Mandat |

Mireille Mosser 2020-2026 |

| Code postal | 67600 |

| Code commune | 67196 |

| Démographie | |

| Gentilé | Hilsenheimois, Hilsenheimoises [1] |

| Population municipale |

2 638 hab. (2020 |

| Densité | 132 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 17′ 21″ nord, 7° 33′ 58″ est |

| Altitude | Min. 160 m Max. 168 m |

| Superficie | 19,91 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Hilsenheim (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Sélestat (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Sélestat |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.hilsenheim.fr/ |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace.

Géographie

Hilsenheim se situe dans la plaine d'Alsace, plus précisément dans le ried du Centre-Alsace, nommé également Grand Ried, à 10 km au nord-est de Sélestat et à 40 km au sud de l'agglomération strasbourgeoise. À 10 km à l'est se trouve le Rhin et la frontière avec l'Allemagne.

La nappe phréatique rhénane affleure par endroits et son « toit » se trouve souvent à moins de deux mètres de profondeur. Par un puits surmonté d'un château d'eau, au sud du village, cette nappe alimente en eau potable Hilsenheim et les communes avoisinantes. La Zembs prend sa source sur le ban communal par une résurgence naturelle. L'Ill longe le territoire de la commune, du côté de Muttersholtz et d'Ebersmunster ; le village a été protégé de ses crues par une digue de plusieurs kilomètres bâtie dans les années 1860/1870 et renforcée dans les années 1920. Ces travaux d'endiguement du Rhin et de ses affluents ont été lancés à la suite de la crue catastrophique du Rhin du . Cette dernière, dont la mémoire collective a conservé un souvenir non daté, avait transformé le Ried pour plusieurs jours en lac et fait de nombreuses victimes et des dégâts matériels considérables. Curieusement, bien que situé à proximité de l'Ill, le village n'a jamais été tourné vers cette rivière, pourtant un des axes commerciaux les plus importants de l'Alsace jusqu'au XIXe siècle. Ceci peut s'expliquer par la nature longtemps marécageuse des terrains situés dans cette direction, ce qui rendait l'accès au cours de l'Ill difficile voire malsain (des cas de paludisme ont été relevés dans la zone jusque dans les années 1850). De plus, des règlements très stricts empêchaient le libre accès au cours d'eau pour des activités de batellerie et de transport : les villages ayant un port sur l'Ill veillaient jalousement à garder leur monopole et les activités et taxes qu'il générait.

La surface communale non bâtie est occupée à 27 % par les forêts et à 52 % par les terres cultivées ; les prés, vergers et vignes se partageant le reste.

Le village, comme la plupart de ceux du Ried, est bâti sur une légère élévation de terrain le mettant davantage à l'abri des inondations, et est de type « village-groupé ».

Si Hilsenheim possède de nombreuses maisons typiquement alsaciennes très bien conservées et restaurées (des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles), et une communauté historiquement soudée et maîtrisant encore le dialecte alsacien, la création de lotissements tend à modifier, à l'instar d'autres communes en bordure d'aires urbaines, la morphologie du village ainsi que la structure de sa population ; en l'absence d'une politique d'urbanisation clairement définie, sa transformation progressive en « village-dortoir » est un risque.

Au carrefour de plusieurs départementales (RD 210, RD 211, RD 212, RD 682, RD 203), la commune est distante d'une dizaine de kilomètres de l'autoroute A35. Un accès situé à Ebersheim permet de la rejoindre en direction du nord (Strasbourg), mais de manière incompréhensible, cet accès ne permet pas de se diriger vers le sud (Colmar/Mulhouse) : pour cela, il faut passer par Sélestat. Il en est de même pour la sortie : seules les voitures en provenance du nord peuvent sortir à Ebersheim.

De 1909 à 1944, une ligne de chemin de fer à vapeur (le Riedbahnnel), reliant Sélestat à Sundhouse passait à proximité du village qui, bien qu'étant le plus important en termes de population de tous ceux traversés, ne disposait pas d'une gare. Cette situation, résultant d'une mobilisation politique insuffisante, pénalisa le développement économique du village au profit de ses voisins. Cette ligne, qui avait nécessité des investissements importants en raison de la nature alors inondable du terrain, a été abandonnée (fin du trafic voyageurs en 1944 à la suite de bombardements, quelques trains de marchandises ont encore circulé jusqu'en 1955) puis progressivement démantelée, bien que certaines infrastructures (talus et ponts, notamment) aient subsisté par endroits.

Un oléoduc souterrain exploité par la Société du pipe-line Sud-Européen pour le transport de pétrole brut de Fos-sur-Mer à Karlsruhe, anciennement utilisé également par l'OTAN (CEPS), traverse le ban du village depuis 1958 et y dispose d'une station de pompage dont le centre de contrôle était installé dans un bâtiment à l'architecture typique de la période (inspiration Mouvement moderne / Mies van der Rohe), bâtiment malheureusement rasé par l'exploitant alors qu'une demande de classement était en cours[2]. Le sous-sol profond de la commune recèle, comme c'est parfois le cas dans le fossé rhénan, quelques traces de pétrole ; les tentatives de forage menées dans les années 1930 puis 1970 ont montré que l'exploitation n'en était pas rentable.

L'électrification de la commune a commencé en 1915.

En 1955 a été construit le château d'eau et réalisé le réseau communal de distribution d'eau potable. Auparavant les habitants disposaient presque tous de pompes à bras ou électriques individuelles et les puits communaux n'étaient déjà plus utilisés : le plus important (Dorfbrunna en alsacien) se trouvait devant la mairie et a été démonté en 1935. Par contre, le lavoir construit sur une résurgence phréatique située à côté de la Providence (lieu-dit D'Schwamm, sans doute du vieil haut allemand swamp qui signifie le « marais » mais désigne aussi l'endroit ou l'on lavait les sabots des chevaux à l'entrée des villages) a encore été utilisé jusque dans les années 1950.

Le réseau d'assainissement et le raccordement à la station d'épuration de Sélestat ont été réalisés dans les années 1970/1980 : auparavant les eaux usées s'écoulaient dans des fosses septiques et les ordures étaient déposées sur un terrain (arasé et gazonné depuis) situé en face de l'actuelle salle des fêtes.

Communes limitrophes

Lieux-dits et écarts

- le Willerhof ;

- le Riedhof.

Cours d'eau

- le Landweggraben ;

- la Zembs ;

- le Kesslergraben ;

- le Friesengraben ;

- le Lehgraben.

Urbanisme

Typologie

Hilsenheim est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine de Hilsenheim, une unité urbaine monocommunale[6] de 2 633 habitants en 2017, constituant une ville isolée[7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Sélestat, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 37 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[9] - [10].

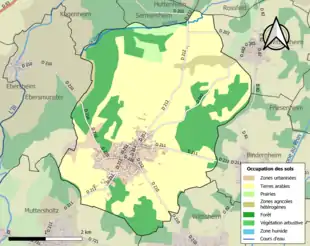

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (62,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (63,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (57 %), forêts (28,1 %), zones urbanisées (7,3 %), prairies (2,9 %), zones agricoles hétérogènes (2,9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,8 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Toponymie

Le nom de Hilsenheim

Le nom de la localité est attesté dès 642 sous la forme Hiltzheim mais on trouve aussi Hilzen dans un diplôme royal de 684 ; en 1135 la graphie est Hiltesheim[13], devenu ensuite Hiltensheim. On trouve aussi à différentes époques les graphies Hilsheim et Hültzheim et plus rarement Hilzheim.

En alsacien, le nom du village est Helsa[14], ce qui se prononce Hélssa. Ses habitants étant eux nommés Helser, prononcé Hélssair.

Il s'agit d'une des nombreuses formations toponymiques en -heim, appellatif d'origine germanique signifiant « maison, foyer ». Il est généralement précédé d'un nom de personne d'origine germanique, sauf exception bien attestées par les formes anciennes. Les spécialistes identifient l'anthroponyme germanique Hilti[15] - [16].

Les armoiries du village sont, comme c'est souvent le cas, réalisées à partir d'une étymologie populaire avec le moyen haut allemand hëlze, hilze « garde d'épée »[17] (cf. ancien français helt « garde d'épée »).

Microtoponymie

La quasi-totalité des noms de rues se réfèrent à la géographie locale (rue Croisée, rue de Wittisheim, rue de l'Ill, etc.), à des plantes ou des animaux, avec quelques exceptions : la rue Bapst (origine inconnue, peut-être le nom ou surnom d'un habitant, Bapst signifiant pape en alsacien) ; la rue Schultz (de l'allemand Schulze signifiant prévôt : sans doute parce que ceux-ci y ont eu leur résidence sous l'ancien régime ; néanmoins selon une source[18], la rue se serait appelée « Schlossgasse », soit « rue du Château », jusqu'en 1885, ce qui poserait la question de savoir quel était ce « château ») ; la rue Grendel (nom d'un quartier ancien du village, voir plus bas) ; la rue Rivoli (le nom de la bataille napoléonienne, adopté dans les années 1970, à la demande de riverains insatisfaits de la traduction phonétique en « Rue Riwili » du nom alsacien de la voie : Rüweli Waj, soit le chemin tortueux).

Certains quartiers portent des noms très anciens qui n'ont jamais été officialisés et ne sont donc perpétués que par l'usage, ainsi le Grendel déjà cité (sans doute de grintil, soit « la barrière » (de péage/d'entrée dans le village ?) en vieil haut-allemand), ou encore le quartier du Zinga autour du début de la rue d'Ebersmunster (prononcé Dsén-ga en alsacien, sans doute de Zingel (du lat. cingulus, ceinture), qui désignait au Moyen Âge les palissades de protection entourant un village ; ou peut-être de zinko, qui signifie « la pointe » en vieil haut-allemand). La Ganzweid (en français, le Pâturage aux oies), est le nom du quartier situé au nord des terrains humides et boisés qu'on trouve derrière la Providence.

Les forêts et champs ont en général conservé officiellement leurs noms germaniques (Leimen, Kaessbrunnenwald, etc.), mais l'usage de ces noms se perd peu à peu.

Histoire

.JPG.webp)

Une occupation très ancienne

L'occupation préhistorique du site est attestée par plusieurs tumuli datant du premier âge du fer (Hallstattien), notamment au lieu-dit Willermatt, dont certains ont été fouillés au début du XXe siècle[19] - [20].

Il est probable que la proximité du sanctuaire celtique de Novientum (devenu Ebersmunster) ait eu une influence forte sur le peuplement du ban de Hilsenheim par les Médiomatriques, puis les Triboques et enfin les Romains.

Néanmoins, il est surprenant que le village se soit développé à relative distance des nombreuses rivières qui l'entourent : aucun cours d'eau ne traverse le village. Ceci peut éventuellement s'expliquer par la faible profondeur de la nappe phréatique qui permettait à chacun de creuser facilement un point d'eau et aussi par le fait que les marais et bras orientaux de l'Ill, aux cours autrefois capricieux et insalubres (cas répertoriés de paludisme jusqu'au XVIIIe siècle), incitaient plutôt à s'éloigner de l'eau.

Antiquité

Hilsenheim se situe en bordure de l'ancienne voie romaine consulaire (environ 12 mètres de large à l'époque, avec pavage central pour les véhicules et deux larges bords engazonnés pour les cavaliers) qui reliait Bâle à Strasbourg. Celle-ci forme aujourd'hui le chemin rural dit Heidenstraessel ('Petite route des payens'), et l'œil exercé pourra discerner au départ de cette route les indices d'une centuriation romaine remontant sans doute au Ier siècle (installation possible de colons gallo-romains). En bordure de cette ancienne voie romaine, à quelques kilomètres au nord du village, se trouve une résurgence phréatique à l'eau limpide nommée Waechterquellen ('Sources des Gardes'), laquelle pourrait devoir son nom à l'implantation d'un poste de garde à l'époque romaine, comme cela était alors fréquent au passage d'une rivière. Selon la légende locale, le roi (de Neustrie et d'Austrasie) Dagobert III se serait noyé dans ces Waechterquellen avec son carrosse. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on buvait leur eau ou l'on s'y baignait pour soigner diverses affections.

Peu avant cette résurgence se trouve une ferme isolée fortifiée, le Riedhof, qui pourrait être bâtie sur un ancien site romain, peut-être un avant-poste du détachement de la VIIIe Légion Romaine (basée à Strasbourg) qui gardait l'important centre religieux et administratif (douanes et monnaie) d'Hellelum (aujourd'hui Ehl), ou une caupona sur la voie romaine, ou éventuellement une villa romaine mais ces dernières ne se trouvaient en général pas à proximité immédiate de telles voies.

La forêt située au sud de Hilsenheim, entre Muttersholz et Wittisheim, était nommée par les Romains Lucus Augusti, soit « le bois sacré d'Auguste », ce qui laisse supposer un culte rendu par l'empereur Auguste (dont le passage dans le voisinage est attesté) à une divinité locale sans doute bien plus ancienne, comme les anciennes déesses-mères par exemple ; selon d'autres sources (interprétant des gravures de tombes à Rome), il pourrait s'agir là d'une forêt sacrée triboque dédiée à Auguste par ceux-ci. On y a trouvé au XIXe siècle les vestiges (espace carré de 50 à 60 m de côté, surélevé de 3 m : pierres taillées, soubassement en briques, fragments, tessons...) d'un bâtiment romain (relais routier, fort, lieu de cultes (fanum) ou de festivités ? seules des fouilles modernes permettraient de trancher) ; le lieu, légèrement surélevé, formait probablement une petite île, et donc un refuge, en cas de fortes crues de l'Ill et du Rhin. La chronique d'Ebersmunster parle également au XIVe siècle des vestiges d'une place forte dite Erdburg qui aurait été édifiée à Hilsenheim par un empereur romain : il pourrait s'agir du même bâtiment. Autres vestiges trouvés dans cette forêt : des traces d'un ancien village, Niveratsheim, dont on ne sait pratiquement rien si ce n'est que son étymologie le rattache a priori à Rathsamhausen. Au nord du village, sur les prés situés au sud-est du bois nommé Grossmutterwinkel, de nombreux tessons et débris de tuiles trouvés lors des labours attestent l'existence d'un autre village disparu, situé au bord du Landweggraben, dont on ne sait rien à ce jour.

Moyen Âge

Le domaine du Willerhof (aujourd'hui occupé par un institut éducatif), à 1,5 km à l'ouest du village, est situé à l'emplacement d'un autre village disparu, Weiller, lequel appartenait à l'abbaye d'Ebersmunster. Mentionné depuis le XIe siècle, peut-être depuis le IXe siècle, Weiller était un village de peu d'importance, mais néanmoins doté d'une chapelle dédiée à saint Rémi (chapelle détruite au début du XIXe siècle). Son étymologie laisse à penser qu'il se situait sur l'emplacement d'une ancienne villa romaine. Ses terres ont probablement été rachetées par l'abbaye bénédictine d'Ebersmunster après l'abandon de la localité lors de la guerre de Trente Ans (1618-1648) et partagées entre Ebersmunster et Hilsenheim.

De 684 jusqu'à la Révolution, Hilsenheim fut placé sous l'autorité conjointe de cette abbaye et sous celle de l'évêché de Strasbourg, qui se partageaient la plupart des taxes et impôts prélevés sur la population. La légende locale parle d'un souterrain reliant l'ancien Pfandhuess (« grange dimière », lieu de stockage des impôts en nature) à l'abbaye d'Ebersmunster ; étant donné la distance et la nature du terrain, c'est plus que douteux et peut-être dérivé d'une plaisanterie ironique (les impôts récoltés aboutissant tellement vite à Ebersmunster qu'il devait y avoir un souterrain...).

Les pages sur l'abbaye d'Ebersmunster donnent quelques précision intéressantes sur le rattachement de Hilsenheim/Hilzen à l'abbaye :

« Thierry III, roi de France et d'Austrasie vint à Ebersmunster. Édifié par la simplicité et la bonté des moines ermites qui peuplaient l'endroit, il détacha de son domaine royal les villages de Hiltzen (Hilsenheim), Bindern (Bindernheim) et Ehnweyer (Ehnwihr) qui se trouvaient pas très loin d'Ebersmunster. Il abandonna de son domaine toutes les dîmes, églises, bans, serfs et autres biens et les confia aux moines et à ses successeurs sous la protection et l'immunité royale. Le roi ne conserva qu'une cour avec quelques serfs à Hiltzen pour y loger les officiers royaux qui viendraient séjourner dans la région. Dans un diplôme du 9 février 684 adressé à Athic, duc d'Alsace, Thierry III confirme la donation qu'il avait faite de Hiltzen et de son église ainsi que des dîmes. Dans ce diplôme il affirme qu'il prend sous sa protection les hommes libres de ce lieu, en les exemptant de la juridiction des juges royaux pour les soumettre à celle de l'abbaye. Il ordonne en outre que tous les droits et impôts qu'ils payaient auparavant pour le trésor du roi reviennent dorénavant à l'abbaye d'Ebersmunster pour être employés au luminaire de l'église. »

Le village appartint donc directement aux rois mérovingiens (qui le tenaient peut-être des Etichonides) puis à l'abbaye, et non pas à un seigneur. Cependant, une famille dite von Hilsenheim est mentionnée dans certains actes remontant au bas Moyen Âge. Ainsi, dans les Actes et Attestations de la Ville de Strasbourg, à la date du , un certain Kuno von Hilsenheim reconnait « devoir aux bourgeois de Strasbourg la somme de 1000 marks en argent, solidairement avec Hartman von Rathsamhausen, Artung von Wangen et Bertold von Rosheim, en échange de la libération d'Eberhard von Andlau ». Un château lié à cette famille est réputé avoir existé, dans l'actuelle rue du Cimetière. On peut supposer qu'il a été bâti sur l'unique terre du village que le roi aurait pu attribuer à une famille anoblie (une famille noble dite von Hilsenheim et ne possédant pas de terres à Hilsenheim était difficilement concevable à l'époque), soit la « cour avec serfs destinée à l'hébergement des officiers royaux » que Thierry III avait conservée. Cette cour et ses bâtiments auraient selon l'histoire locale été situés autour de l'actuelle rue du cimetière, ce que pourrait accréditer le fait que s'y trouve actuellement le presbytère, construit entre 1753 et 1756 sur l'emplacement d'une « cour domaniale » appartenant alors à l'abbaye d'Ebersmunster.

Époque moderne

Le , le village est mis à sac par les Armagnacs/Écorcheurs[21]. Ceci malgré le fait qu’il dépendait de l’abbaye d’Ebersmunster, laquelle avait négocié avec le Dauphin, chef des Ecorcheurs et futur Louis XI, une certaine protection contre les pillages de ses possessions.

En 1525, le bailli de Hilsenheim, Hans Leytter (ou Leyder) a été l'un des meneurs de la guerre des Paysans, qui a notamment vu le saccage de l'abbaye d'Ebersmunster et s'est terminée par la sanglante bataille de Scherwiller. Le fait qu'un bailli ait eu sa résidence dans le village, ce qui n'était pas le cas de ses voisins, montre qu'il avait une certaine importance.

Au XVIIe siècle, la guerre de Trente Ans a fortement affecté le village, tous les villages voisins ayant été touchés avec plus ou moins de violence, certains disparaissant totalement, notamment du fait des pillages et massacres par les troupes suédoises qui vivaient « sur le pays » mais les sources historiques directes manquent pour le moment. D'importantes et sanglantes batailles ont eu lieu à Benfeld et à Ebersheim ; Hilsenheim, situé à proximité, n'a pu qu'en subir les retombées : indicateur significatif, le nombre de baptêmes à Hilsenheim était dans la décennie avant 1632 de 15 par an en moyenne et est tombé à 3 pour la période 1642-1650. Les archives de Sélestat indiquent aussi que les villageois cherchèrent souvent refuge à l'intérieur des remparts de cette ville.

Après ces années noires, sans doute les pires qu'ait jamais connues la région, le XVIIIe siècle a été une période de prospérité lors de laquelle le village a vu la construction de nombreuses grandes fermes encore existantes de nos jours et typiques (architecture à colombages, orientation perpendiculaire à la rue, construction sur vide sanitaire mais le plus souvent sans cave en raison des fréquentes inondations) et de bâtiments publics (nouvelle église dotée d'un orgue de qualité, presbytère, maison communale, etc.). Ceci malgré un isolement encore élevé puisque la carte de Cassini le montre environné de forêts et de marais (ceux de l'Ill) et sans vraie route le reliant aux villages voisins (tout aussi isolés, à l'exception d'Ebersmunster).

Époque contemporaine

En 1789, le curé du village (1779-1792), l'abbé Marin Pinelle (1743-1793), a été l'un des 24 députés alsaciens envoyés à Versailles pour les États généraux. Il était l'un des six représentants du clergé alsacien, envoyé pour ce qui le concernait au titre du bailliage de Sélestat-Colmar.

En 1799 une station de la ligne Strasbourg-Huningue du Télégraphe de Chappe a été installée dans la commune, entre les stations de Benfeld et de Mussig. Elle était probablement située sur l’église, mais n’a fonctionné que jusqu’en 1801[22]

À partir de 1815, de nombreuses familles de Hilsenheim ont émigré aux États-Unis, un agent d'une société d'émigration s'était d'ailleurs installé à cette fin dans le village[23] ; de 1840 à 1914, plusieurs familles de Hilsenheim ont émigré en Algérie[24].

De 1871 à 1918, le village a été, comme le reste de l'Alsace, annexé par l'Allemagne et a subi une politique de germanisation active. Plusieurs bâtiments administratifs actuels (mairie et écoles) datent de cette époque et présentent une architecture d'inspiration wilhelmienne. Lors de la Première Guerre mondiale, de nombreux hommes du village ont été incorporés dans les troupes allemandes et certains sont morts au combat. Par ailleurs, des troupes allemandes étaient stationnées dans le village mais cette période de l'histoire est peu documentée pour l'heure.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le village (à la différence de ses voisins situés plus près du Rhin, il n'avait pas été évacué au début des hostilités) a subi l'occupation allemande. Plusieurs habitants du village ont été incorporés de force par l'armée allemande et sont morts en Russie. Un bombardier Lancaster (immatriculé LL637) de la Royal Canadian Air Force s'est écrasé vers 23 h 30 le en bordure du village, à proximité de la route de Wittisheim ; son équipage de sept aviateurs du 408th Squadron est enterré dans le cimetière de Hilsenheim[25]. Ce bombardier faisait partie d'un groupe de 863 avions Halifax, Lancaster et Mosquito qui revenaient d'une mission de bombardement de Stuttgart ; il s'est écrasé à la suite d'une collision avec le Lancaster ME658 qui était poursuivi par la chasse allemande et qui s'est lui-même écrasé à proximité de Mussig.

Plusieurs casemates de la ligne Maginot sont visibles sur le ban de la commune : l'une en très bon état se trouve sur un terrain privé, rue des Vergers[26] (en lisière du village en allant vers Wittisheim), une autre (en ruines) est à environ 1,5 km du village, en bordure immédiate de la route de Bindernheim, à hauteur d'un bois; un groupe de trois autres casemates, en bon état mais a priori jamais achevées, est visible dans un champ situé à l'est, à la limite du ban de Wittisheim. Ces ouvrages étaient sous le contrôle du 42e régiment d'infanterie de forteresse, qui avait la responsabilité du sous-secteur de Hilsenheim (comprenant toute la bande rhénane entre Marckolsheim et Saasenheim). Lors des durs combats de l'hiver 1944/1945 pour la libération de la Poche de Colmar, en bordure de laquelle il se situait, Hilsenheim a vu certains de ses bâtiments détruits dont son église (érigée en 1756, celle-ci a été reconstruite selon un plan différent dans les années 1950). Après plus de deux mois de combats intenses pendant lesquels la population non évacuée s'était réfugiée dans les caves, combats menés notamment par le Régiment Blindé de Fusiliers Marins de la 2e DB[27] du général Leclerc et les Espagnols de la 9e colonne du régiment de marche du Tchad (dite La Nueve, ou encore la Colonne Drone du nom de son capitaine), le village a été libéré définitivement en par les goumiers marocains du 15e Tabor (2e GTM) de la première armée française du général de Lattre, troupes coloniales de choc dont le film Indigènes a rappelé l'histoire. Ceux-ci poursuivirent leur route vers le Rhin sans s'attarder et furent relevés par d'autres unités de la première armée française. Plusieurs habitants du village furent tués durant ces combats et d'autres périrent encore ensuite du fait du minage de certaines routes et champs.

Héraldique

|

Les armes de Hilsenheim se blasonnent ainsi : |

|---|

Politique et administration

Démographie

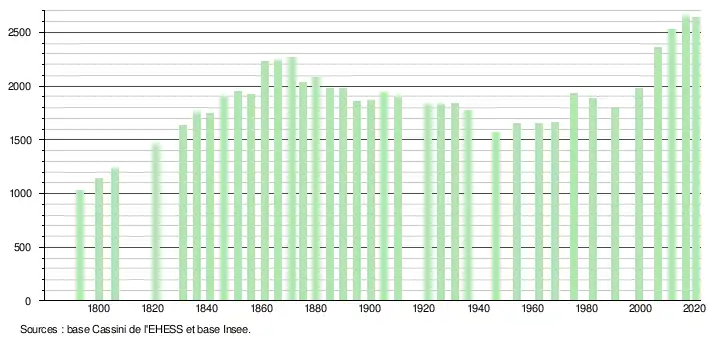

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[32]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[33].

En 2020, la commune comptait 2 638 habitants[Note 3], en augmentation de 0,76 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

Église catholique Saint-Martin

L'église de Hilsenheim est mentionnée dans les plus anciennes chroniques de l'abbaye d'Ebersmunster, chroniques qui indiquent qu'elle a été bâtie sur l'emplacement d'un ancien fort romain attribué à Jules César, l'Ertburg. Cette affirmation n'a cependant jamais été confirmée et la plupart des historiens la pensent erronée. L'ancienne église, consacrée en 1756 et détruite par des bombardements en 1944, était ceinturée par un cimetière fortifié, entourée d'un fossé et d'une enceinte de terre ; elle pouvait servir de lieu de refuge en cas de danger. Le bâtiment actuel, bien plus grand et de style néo-baroque, comporte une nef unique à grandes baies ouvrant sur un transept et un chœur polygonal. Le clocher à bulbe est recouvert d'ardoise verte, une combinaison assez rare en Alsace. L'orgue de Louis Dulbois, daté de 1761, a été transféré à Bossendorf et remplacé par un instrument moderne de la maison Schwenkedel en 1962.

Quelques maisons anciennes

Quelques belles et anciennes maisons alsaciennes et de belles forêts et rivières (notamment en direction du nord) se prêtant parfaitement à la randonnée, au canoë, à la découverte de la nature et à la promenade équestre.

La Providence (1850)

Cette institution vit le jour grâce à la famille Mertian. Elle abrita d'abord les frères de la Doctrine Chrétienne, postulat et noviciat, ainsi que le collège à partir de 1855. Les frères partirent s'installer à Matzenheim en 1862 et y firent transférer le pensionnat en 1871. L'établissement accueillait alors l'orphelinat de jeunes filles créé en 1842 à Ribeauvillé, revenant ainsi à sa destination première. Depuis la fin du XXe siècle, la Providence est un foyer pour enfants.

Le Willerhof

L'orphelinat du Willerhof remonte au XIXe siècle. Situé à la frontière entre la haute plaine et la zone alluviale, il s'étendait à l'origine sur près de 300 hectares de fertiles alluvions limoneuses de l'Ill. Son fondateur, Louis Mertian, décida généreusement de consacrer cette grande propriété à une œuvre de bienfaisance. Les bois furent abattus pour permettre d'étendre la surface cultivée et un hospice destiné à recueillir les « orphelins masculins et indigents de toute l'Alsace » fut construit. Ces enfants devaient être entretenus gratuitement et recevoir une « instruction professionnelle, de préférence agricole ». L'institution a survécu de nos jours et est maintenant sous tutelle publique.

Près du Willerhof se trouvait jusqu'à la Révolution une chapelle dédiée à saint Rémi. Sa cloche, d'abord conservée, datait du XIVe siècle et était attribuée avec une date de fabrication plausible de 1350 aux ateliers de maître André, un fondeur colmarien célèbre à l'époque ; elle a malheureusement été refondue en 1867 pour mieux doter le clocher de l'église mais la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace en a gardé un moulage ; elle portait l'inscription « + ICH.LVTE.GAR.SERE.IN.ALLER.HEILGEN.ERE » que l'on peut traduire par « Je sonne souvent, en l'honneur de tous les saints ».

Orphelinat, puis foyer d'enfants La Providence (XIXe-XXe), 7 rue de Muttersholtz. Église de l'Immaculée-Conception (XIXe). .JPG.webp)

Presbytère (XVIIIe), 9 rue de l'Église.

Ferme (1759), 59 rue Principale.

Ferme (1763), 14 rue Principale.

Ferme (XVIIIe-XIXe),

3 place de la Mairie.

Ferme (XVIIIe-XIXe), 63 rue Principale.

Ferme (XVIIIe-XXe), 33 rue Principale.

Ferme (1816), 36 rue Principale.

Économie

Historiquement, plusieurs tentatives d'implantations industrielles ont eu lieu à Hilsenheim. Portées par les modes du temps, elles n'ont toutes duré que quelques décennies : raffinerie de sucre dans la première moitié du XIXe siècle, manufacture de tabacs et industrie textile ensuite.

Diverses entreprises, toutes de moins de 50 salariés (travail du bois et du métal, transports, matériaux de construction, machinisme agricole, construction, etc.) et des artisans de tous corps de métiers sont installés dans le village.

L'agriculture est concentrée en quelques exploitations d'importance, lesquelles pratiquent surtout la culture intensive du maïs qui a de plus en plus tendance à envahir l'espace auparavant laissé en prairie et pose un problème d'environnement d'autant plus important qu'il génère également une pollution notable de l'eau potable, cette dernière frôlant les teneurs limites en atrazines et en nitrates.

L'absence d'autres industries polluantes, les quelques prairies restantes, de nombreuses rivières et de très importantes forêts abritant une faune et une flore parfois exceptionnelles (daims, loutres, castors et orchidées sauvages notamment) contribuent cependant à maintenir à Hilsenheim un cadre de vie agréable.

Vie pratique

Le village dispose de tous les commerces utiles (boulangerie, boucherie, épicerie, café, restaurant, papeterie/presse, quincaillerie, carburants, garages automobiles, poste, banque, fleuristes, coiffeur, etc.), d'un supermarché (qui regroupe dans le même bâtiment un autre fleuriste, un autre coiffeur, une autre boulangerie et un traiteur asiatique), d'artisans de tous corps de métiers ainsi que d'une infrastructure de soins adaptée (médecins, infirmiers, kinésithérapeute, dentiste, pharmacie, opticien).

Équipements collectifs

- Enseignement : école maternelle et école primaire dans le village ; le collège de rattachement est celui de Sundhouse ; le lycée d'enseignement général, celui de Sélestat (Dr-Koeberlé).

- Social : foyer d'enfants et de jeunes filles (internat) « La Providence » ; centre de rééducation « Le Willerhof » (internat).

- Cultes : église catholique. Messes certains dimanches, en alternance avec les communes voisines.

- Sports et loisirs : deux stades de football avec piste d'athlétisme, une grande salle de sports et de spectacles, des courts de tennis en plein air ; divers clubs et associations sportives (football, basketball, badminton, tennis, pétanque, judo, aïkido, handball, etc.) et culturelles (chorale, théâtre, etc.). Il existe une association de pêche et de pisciculture (nombreuses rivières, quelques étangs), mais la chasse, comme dans toute l'Alsace, est mise aux enchères par lots tous les neuf ans par la commune et réservée aux adjudicataires, en général non-résidents.

- Aînés : club du troisième âge, maison de retraite municipale.

- Sécurité : pompiers volontaires dans le village, la gendarmerie compétente est celle de Marckolsheim, le centre hospitalier et le SMUR ceux de Sélestat.

- Transports : un service d'autobus, quotidien mais peu fréquent (trois à quatre passages par jour dans les deux sens du lundi au samedi ; pas de service le dimanche), relie le village à ses voisins, et dessert notamment la gare SNCF de Sélestat. Un autre service assure le ramassage scolaire vers les établissements d'enseignement secondaire de Sundhouse et Sélestat. Il existe également un service de transport à la demande, destiné plus spécialement aux personnes âgées.

- Communications : Internet à haut débit via ADSL/VDSL2 et via fibre optique (Rosace) disponible dans tout le village (NRA : HIL67, dégroupé pour Free et Sosh) ; bonne couverture GSM 4G par les quatre réseaux français; bonne couverture TNT HD française et allemande ; service de portage quotidien des journaux locaux (Alsace et DNA).

- Énergie : réseau communal de distribution de gaz naturel.

Personnalités liées à la commune

- Alfred Ehrhart (1913-1944), né à Hilsenheim, résistant Armée Secrète, exécuté sommairement le à Aubusson (Creuse)[36].

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes du Bas-Rhin

- Hilsenheim est la seule commune portant ce nom. Par contre, son ancien nom, Hilsheim (utilisé notamment aux XVIIIe et XIXe siècles) est aussi, à la même époque, celui d'une commune allemande située dans l'Eifel, entre Cologne et Trèves, commune dont le nom actuel est Hillesheim.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Bas-Rhin », sur habitants.fr (consulté le ).

- Station de pompage et centre de contrôle du pipe-line SPSE.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Hilsenheim », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Sélestat », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, vol. 2, (lire en ligne).

- Le nom alsacien de la commune, Helsa, est également celui d'une ville indienne dans l'État du Bihar.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 353a sous Hilbesheim.

- Ernest Nègre, Op. cit.

- Gerhard Koebler, Althochdeutsches Wörterbuch (lire en ligne).

- Agnès Acker (dir.), Encyclopédie de l'Alsace, Volume 7, p. 3899, Editions Publitotal, Strasbourg, 1984.

- Georges Heintz, Les tertres funéraires celtiques de la « Willermatt » près Hilsenheim (Bas-Rhin), Cahiers d'Archéologie et d'Histoire d'Alsace IX (1949) 241-6).

- Stèle et urne trouvées dans les tumuli de Hilsenheim.

- H. Witte, Die Armagnaken im Elsass, 1439-1445, éditeur : J.H.E. Heitz (Heitz & Mündel), Strasbourg, 1890.

- Carl Löper, Zur Geschichte des Verkehrs in Elsass-Lothringen, nebst 32 Urkunden, (lire en ligne), p. 163.

- Nicole Fouché, Émigration alsacienne aux États-Unis, 1815-1870, Editions de la Sorbonne, 1992 (ISBN 2-85944-217-0).

- Fabienne Fischer, Alsaciens et Lorrains en Algérie : histoire d'une migration, 1830-1914, éditions Jacques Gandini, 1998 (ISBN 2-906431-43-5).

- Tombe des sept aviateurs abattus au-dessus de Hilsenheim (site de la Commission des cimetières du Commonwealth).

- Blockhaus de la Rue des Vergers.

- Journal de marche du 2e escadron du RBFM (2e DB) relatant certains combats autour de Hilsenheim.

- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le ).

- J.-F. T., « Je me sens bien aujourd'hui », Dernières Nouvelles d'Alsace, (lire en ligne).

- [PDF] Liste des maires au 1 avril 2008 sur le site de la préfecture du Bas-Rhin.

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article201277, notice EHRHART Alfred par Michel Thébault, version mise en ligne le , dernière modification le .