Sundhouse

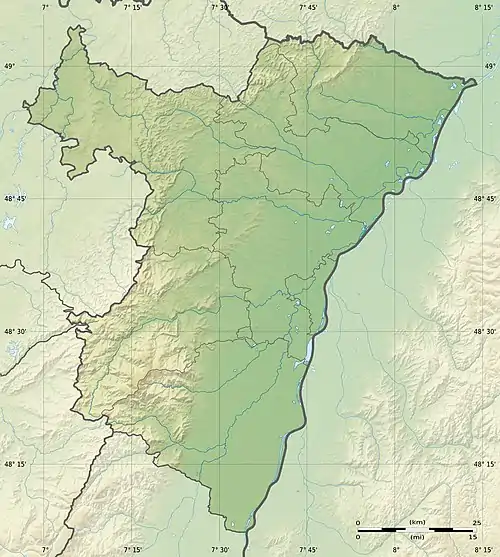

Sundhouse est une commune française située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Sundhouse | |

Une maison à colombages. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Sélestat-Erstein |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Ried de Marckolsheim |

| Maire Mandat |

Mathieu Klotz 2020-2026 |

| Code postal | 67920 |

| Code commune | 67486 |

| Démographie | |

| Gentilé | Sundhousiens |

| Population municipale |

1 837 hab. (2020 |

| Densité | 117 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 15′ 05″ nord, 7° 36′ 13″ est |

| Altitude | Min. 162 m Max. 170 m |

| Superficie | 15,69 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Wittisheim (banlieue) |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Sélestat |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace.

Géographie

Localisation

Sundhouse est une étape sur la Véloroute Rhin EV 15 (1 320 km) qui relie la source du Rhin, située à Andermatt en Suisse, à son embouchure à Rotterdam. Gros bourg agricole, mais aussi centre économique, la localité est située dans la plaine d'Alsace au milieu du Ried, entre l'Ill et le Rhin à environ cinq kilomètres à vol d'oiseau du fleuve, sur la rive ouest du Rhin, à l'est de Sélestat. La commune se trouve à peu près à équidistance de Strasbourg au nord et de Mulhouse au sud. Le village fait partie du canton de Marckolsheim et de l'arrondissement de Sélestat-Erstein.

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 1 569 hectares ; son altitude varie entre 162 et 170 mètres[1].

Hydrographie

Climat

Le climat est continental avec des hivers très froids et des étés très chauds. La région est humide, et on y rencontre souvent du brouillard au printemps et à l'automne. La région était autrefois sujette à de nombreuses inondations. Mais depuis la régulation du Rhin, les inondations sont devenues plus rares.

Urbanisme

Typologie

Sundhouse est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4]. Elle appartient à l'unité urbaine de Wittisheim, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[5] et 3 877 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[6] - [7]. La commune est en outre hors attraction des villes[8] - [9].

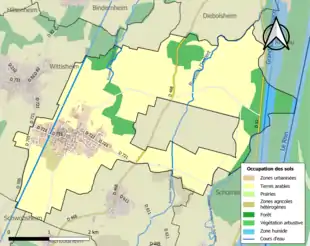

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (77 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (77,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (74,9 %), forêts (13,2 %), zones urbanisées (8 %), zones agricoles hétérogènes (2,1 %), eaux continentales[Note 2] (1,8 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].

Toponymie

Le nom de Sunthusen est attesté en 1185 et celui de Sundhausen en 1793 et 1801.

Le nom de la commune est Sundhausen en allemand et Sundhüse en alsacien.

Histoire

Préhistoire

On ne sait pas exactement quand l'homme vint s'installer sur le site qui allait devenir plus tard le banc de Sundhouse. Cependant on peut en juger grâce aux découvertes souvent fortuites entreprises sur le sol des environs de la localité. Avec les communes de Westhouse, Nordhouse et Osthouse, Sundhouse forme un intéressant carré étymologique et géographique dont l'origine est à chercher dans les postes romains avancés chargés de veiller à la sécurité, aux quatre coins cardinaux, du grand sanctuaire d'Hellelum (aujourd'hui Ehl, sur le territoire de la commune de Sand). Des ressemblances existent plus au nord de l'Alsace avec les villages de Westhoffen, Osthoffen et Nordheim groupés autour du grand camp romain du Scharrachberg. De nombreuses traces archéologiques ont été effacées par divers travaux entrepris au cours de l'histoire. Les constructions du canal du Rhône au Rhin et celle du canal d'Alsace, puis plus tard la ligne de chemin de fer Sélestat-Sundhouse ont provoqué des bouleversements du sol qui ont sans doute fait disparaître d'autres éléments qui auraient pu permettre de mieux connaitre cette époque préhistorique. Avec le remembrement de la commune, et les travaux qui se sont ensuivis, d'autres preuves ont sans doute disparu.

Antiquité

Ce fut probablement à l'époque mérovingienne le premier embryon du village de Sundhouse sous différents noms : Sunthusis, Sunthuss, Sundhausen puis Sundhouse qui est la dénomination actuelle[12].

Mais des éléments permettent de penser que la localité était déjà occupée à l'époque romaine et celtique. Les noms des lieux-dits de consonance celtique permettent de penser que les terres étaient déjà occupées par les Celtes : Egerten, Kerierten, Ischert, Stoeck, Benkenteile, etc. La région ainsi organisée était peuplée en grande partie par les Alamans, puis par les Francs et leurs mandants.

Première mention écrite du village

En l'an 723, la villa de Sundhouse et tous ses biens sont transmis à l'abbaye de Honau[Note 3] par Haichon, frère du duc d'Alsace Adalbert, frère de sainte Odile et fils du duc Adalric (ou Etichon) et père du duc d'Alsace Luitfried. Cette transmission des biens est rédigée dans une charte qui constitue la première mention écrite concernant Sundhouse. Les ducs d'Alsace, des chefs de guerre cruels et perfides, voulaient ainsi réparer les offenses faites à l'Église, en faisant des largesses envers les églises et les couvents et ainsi racheter leurs fautes[13]. Par la suite les biens des ducs d'Alsace sont confisqués par les Pépinides, vers 757[Note 4], et passeront aux carolingiens. L'abbaye d'Erstein fait mention en 821 d'une colonge et de sept tenanciers qu'elle possède à Sunthusis qui appartenait en premier à l'empereur Louis le Pieux qui en fit don à son fils Lothaire Ier. Celui-ci devenu empereur à son tour de la Lotharingie donna la villa d'Erstein ainsi que ses dépendances à son épouse Ermengarde au lendemain de son mariage en 821 à Thionville. En 849, Ermengarde fonda l'abbaye d'Erstein. Pendant de longues années, Sundhouse était solidement ancrée à l'abbaye d'Erstein. mais au début du XIVe siècle l'abbaye d'Erstein dut céder ses importantes possessions de Sundhouse à l'abbaye de Hohenbourg.

Plusieurs monastères possèdent des biens

Les rois francs qui contrôlaient de vastes territoires en Alsace avaient cédé une grande partie des terres à leurs descendants et aux ducs d'Alsace, les Étichonides. Ces derniers dans l'espoir de s'assurer l'expiation de leurs péchés et de se faire pardonner leurs crimes firent de nombreux dons aux monastères. C'est ainsi que Sundhouse est devenu une propriété des couvents de Hohenbourg et d'Erstein. L'abbesse d'Erstein était la patronne nouvellement installée à Sundhouse et qui avait pour patron Saint Martin. Les ducs d'Alsace qui gouvernèrent la province de 640 à 740 où leurs familles firent construire de nombreux monastères en Alsace dont deux qui possédaient des biens dans le village :

- l'abbaye d'Ebersmunster fondée par le duc Etichon ;

- l'abbaye de Hohenbourg créée par la fille du duc Etichon, la future sainte Odile ;

- l'abbaye d'Erstein fondée par Ermengarde, descendante des ducs d'Alsace et épouse de Lothaire Ier.

Au cours des siècles suivants, une lutte opposa les seigneurs et l'évêque de Strasbourg qui voulaient s'approprier les revenus et bénéfices liés à l'église. Les seigneurs nommaient les desservants de l'église.

Rattachée à l'Empire

Faisant partie de l'empire, Sundhouse dépend des comtes de Horbourg dès le XIIe siècle.

Sous la souveraineté des ducs de Wurtemberg

La commune de Sundhouse passe ensuite en 1300 sous la suzeraineté des ducs de Wurtemberg, qui l'avaient donné en fief d'abord à la famille de Landsberg (de)[14]. Par suite de guerres et d'invasions, des famines et des épidémies se répandent comme une trainée de poudre. Sundhouse est ravagée par une épidémie de peste noire en 1348 et 1349.

Les Anglais envahissent Sundhouse

Par deux reprises, en 1365 et 1375, une bande de mercenaires anglais mettent à sac la plupart des villages du Ried dont Sundhouse.

Les Armagnacs incendient le village

Les Armagnacs, mercenaires du Dauphin de France, futur Louis XI envahissent l'Alsace en 1444. Ils se dirigent vers Sundhouse en 1445 et incendient le village en commettant les pires méfaits.

Guerre des paysans

En Alsace, les seigneurs accablaient de plus en plus la population par des impôts et autres gabelles. En 1493, une alliance secrète contre les seigneurs se forma en Alsace, imitant en cela les paysans d'outre-Rhin. Ils se retrouvèrent secrètement dans les bois de l'Ungersberg, dans les environs de Barr et formèrent d'abord le projet de s'emparer de la ville de Sélestat. Ils adoptèrent comme emblème le soulier à lacets des paysans d'où le nom de « Bundschuh », attaché au haut d'une perche, en opposition aux bottes des seigneurs. Trahi par l'un des leurs, le mouvement échoua et les conjurés se dispersèrent. En 1514, une nouvelle tentative se produisit cette fois ci 1525 la révolte se généralisa dans toute l'Alsace. Deux mille paysans du Ried se réunirent sous la conduite d'un habitant de Rhinau, Hans Wagner. Les paysans du Ried prient comme emblème un drapeau blanc portant l'inscription « Gottes wort staht ewiglich » (la parole de Dieu est éternelle). Passant de village en village, ils recrutèrent de force des hommes valides. Les paysans s'emparèrent d'abord de Rhinau, puis de Marckolsheim et de Schœnau. Ils s'associèrent ensuite avec les paysans de la rive droite du Rhin et établirent leur quartier général à Saasenheim. Ils prirent la route d'Ebersmunster où ils pillèrent le couvent, puis se dirigèrent vers Truttenhausen, Niedermunster et Hohenbourg en incendiant les couvents. Les paysans occupèrent par la suite Dambach et Epfig. Le duc de Lorraine appelé au secours par les seigneurs alsaciens et craignant que la révolte ne s'étendent en Lorraine[Note 5] entra en Alsace et mata impitoyablement la révolte paysanne d'abord à Saverne, puis à Scherwiller où l'on dénombra plus de 6 000 morts.

Conflit entre les Landsberg et les Wurtemberg

Vers 1600, l'un des Landsberg (de) est en conflit avec la famille des Wurtemberg, qui pillent alors le château et le village. Repris définitivement aux Landsberg vers 1612, Sundhouse est donné en fief à Wurmser de Vendenheim qui conservent le domaine jusqu'à la Révolution. En 1601, le duc Frédric y introduisit la Réforme. Le village devient alors le siège d'un consistoire de la confession d'Augsbourg, dont font partie les paroisses protestantes de Sélestat.

Développement du village

À partir du XIXe siècle, la commune connaît un développement rapide avec l'apparition de plusieurs moulins, d'une tuilerie, d'une fabrique de chaux et d'une usine de tissage qui emploie de nombreuses personnes. Outre l'existence d'une gendarmerie et d'une perception qui témoigne de l'importance du village, Sundhouse devient également le carrefour d'une importante liaison ferroviaire et d'une gare. En 1945, lors des combats pour la libération du village, un tiers des maisons de Sundhouse sont détruites.

Guerre de 1870-1871

Après la débâcle des troupes françaises en 1870, l'Alsace et une partie de la Lorraine fut proclamée « terre d'empire ». Les limites furent stipulées par le traité de Francfort. Les arrondissements devinrent des « Kreiss », les sous-préfet remplacés par des « Kreisdirktor » venus d'outre-Rhin. Ce Reichsland d'Alsace-Lorraine exista jusqu'en 1918.

Première Guerre mondiale

Quarante années s'étaient écoulées depuis le rattachement de Sundhouse à l'empire allemand. La jeunesse avait été formée à l'école allemande et avait fait son service militaire dans l'armée allemande. Mais le village en dépit de toutes les vicissitudes restait fermement attaché au particularisme alsacien. Le 31 juillet 1914], la guerre en Alsace est proclamée. Les réservistes commencent à quitter le village pour s'engager vers le front. L'administration municipale est sous le contrôle direct de l'armée. À partir de 1915, le rationnement commence à se faire sentir. Les productions agricoles, blé, pomme de terre, lait, beurre, viande sont sévèrement contrôlées par les autorités allemandes. À partir de 1917, les métaux et objets en cuivre sont réquisitionnés. Le 27 avril 1917 la grande cloche et la cloche moyenne de l'église sont réquisitionnées.

Seconde Guerre mondiale

Le 1er septembre 1939, le maire annonce que le village doit être entièrement évacué devant l'offensive des troupes allemandes. Chaque habitant a droit à trente kilos de bagages. Les chevaux et voitures sont emmenés, le bétail doit rester sur place, l'armée est chargée de veiller à la sauvegarde du troupeau. Le bruit court que la population de Sundhouse va être évacuée sur la Dordogne. C'est en effet dans la petite ville de Sarlat que les familles sont réparties dans différentes maisons. Dès le 25 juin 1940 la N.S.V. (National-sozialistische Volkswohlfahrt) envoya des émissaires dans les différents chefs-lieux d'arrondissements. Une des premières priorités de l'occupant fut d'organiser le plus rapidement possible le rapatriement des populations « déportées dans les déserts du Midi de la France » selon la formule propagandiste. Les troupes d'occupation mirent en place les infrastructures nécessaires et tout fut organisé pour accueillir avec faste les habitants qui avaient dû quitter leur village sous l'insistance de l'armée française. Une distribution de nourriture et réception avec musique et discours patriotiques ponctuaient les discours de bienvenus. Mais malgré les efforts de la propagande allemande les habitants durent déchanter. Les francs qui avaient encore cours dans la zone libre ne valaient presque plus rien en Alsace occupée. On échangeait 1 franc contre 5 pfennigs, ce qui mettait le paquet de cigarette à 15 francs et le litre de vin à 30 francs. Dans le village, il fallut se familiariser avec la nouvelle administration : le maire devenait le Bürgermeister, le chef local du parti, l'Ortsgruppenführer. Le premier était nommé par le Landkommissar (sorte de sous-préfet) sous le contrôle du Kreisleiter. La culture fut encouragée. par contre l'élevage est sévèrement contrôlé et la production de lait surveillée de près. Le bétail devait être déclaré et son abattage soumis à une autorisation des autorités. Nombreux furent toutefois les agriculteurs à ne pas se soumettre à cette obligation en élevant en cachette du bétail, des porcs. Des villageois furent ainsi condamnés pour avoir élevé du bétail sans autorisation et furent dirigés vers la prison de Colmar. Dès le début de l'occupation, une propagande active appela les jeunes du village à s'engager volontairement dans l'armée allemande mais, devant le peu de succès, les jeunes furent enrôlés de force dès 1941. Le 25 août 1942 fut promulgué une loi sur le service militaire obligatoire dans l'armée allemande. Entre 1942 et 1944, vingt-et-une classes furent enrôlées de force, soit pratiquement toute la population masculine âgée entre 17 et 38 ans. De nombreux Sundhousiens trouvèrent la mort au front, d'autres dans des camps de prisonniers russes, beaucoup dans le camp de Tambow en Russie. Le 2 février 1943, une ordonnance du Gauleiter Wagner astreignit au travail obligatoire tous les hommes de 16 à 60 ans. À partir de janvier 1944], les enfants des deux sexes âgés entre 10 et 18 ans furent mis à la disposition de l'armée allemande pour la défense nationale. L'oreille collée aux récepteurs radio, la population suivait avec anxiété les émetteurs étrangers (BBC en français, l'émetteur de Sottens, Moscou en français, Voix de l'Amérique (V.O.A) etc.) pour suivre, souvent en direct l'avancée des troupes alliées. Pendant toute l'occupation, l'écoute des postes "ennemis" était sévèrement interdite. Le non-respect de cette consigne était passible d'un internement au camp de Schirmeck. À partir de , les aviations anglaise et américaine faisaient de plus en plus d'incursions en Alsace, bombardant les principaux axes routiers pour gêner l'armée allemande mais aussi les trains de Strasbourg à Belfort. Plusieurs avions britanniques furent abattus. Les pilotes reposent dans les cimetières de Schœnau, d'Artolsheim ou d'autres villages des environs. Le village ne fut cependant libéré que le 31 janvier 1945.

Reconstruction du village

Après la libération du village qui se trouvait dans un triste état, tout était à reconstruire. La nouvelle administration municipale conduite par Edgar Leonhart va s'atteler à la lourde tâche de remettre le village sur les rails. Par arrêté du ministre de la Reconstruction et de l'urbanisme en date du 5 novembre 1945, le village de Sundhouse est déclaré commune sinistrée, ce qui permet à la commune de toucher des subventions. Les écoles reprirent peu à peu leurs cours, après cependant quelques réparations sur les bâtiments. À partir de 1953, une classe enfantine rattachée à l'école de garçons verra le jour. Au cours des années cinquante, de nouveau bâtiments administratifs virent le jour. En 1963, la création du collège d'enseignement général, regroupant les enfants des communes de Bindernheim, de Bœsenbiesen, Hilsenheim, Richtolsheim, Saasenheim, Schœnau, Schwobsheim, Sundhouse et Wittisheim est envisagée. Les nouveaux bâtiments de ce collège ne verront le jour que le 15 septembre 1968. La vie associative n'était pas oubliée. Une salle polyvalente et de loisirs est construite dès 1975.

Politique et administration

Administration municipale

Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 1 500 et 2 499, le nombre de membres du conseil municipal est de 19[15].

Liste des maires

Depuis 1945, quatre maires seulement se sont succédé :

Jumelages

Beynac-et-Cazenac (France) depuis 1985[18].

Beynac-et-Cazenac (France) depuis 1985[18].

Population et société

Démographie

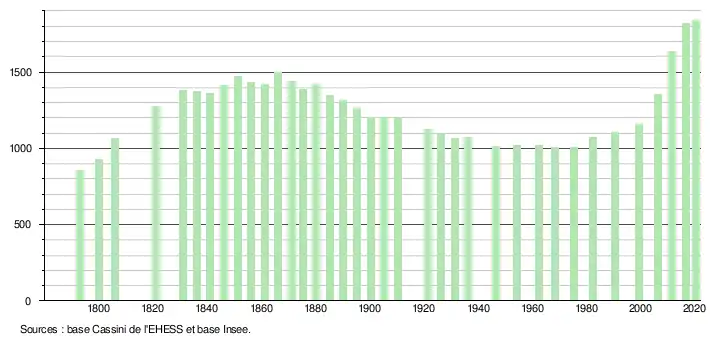

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[19]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[20].

En 2020, la commune comptait 1 837 habitants[Note 6], en augmentation de 5,7 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

- La Fête de la bière le week-end du 1er mai.

- Le feu d'artifice autour des berges de l'étang de pêche, le samedi précédent le .

- La Fête paysanne (avec danses folkloriques, concours de plus beau cheval, démonstrations agricoles, bal...) le dernier dimanche d'août.

- La Fête de la pomme.

- Carnaval de Sundhouse la veille du Mardi gras.

Sports

La commune compte plusieurs associations dans le domaine sportif :

- la société de gymnastique de Sundhouse ;

- l'union sportive de Sundhouse ;

- le club de tennis.

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2011, le revenu fiscal médian par ménage était de 31 081 €, ce qui plaçait Sundhouse au 13 908e rang parmi les 31 886 communes de plus de 49 ménages en métropole[23].

Entreprises et commerces

Sundhouse étant essentiellement un village agricole, il importait de tout faire pour attirer de petites industries et des commerces. Pendant l'occupation allemande, une fabrique de cigares avait procuré du travail à une main-d'œuvre féminine. Un autre établissement, Marchal de Châtenois avait installé un atelier de tissage occupant une centaine de personnes entre 1925 et 1968. Cette dernière industrie textile ayant déposé son bilan fut rachetée par la Société alsacienne de recherche et d'application du polyester. Un autre société, Dinamic Industrie s'installa à Sundhouse spécialisée dans les emballages pour glaces comestibles. En 1972, une zone artisanale est créée par la commune sur un terrain situé à l'est de l'agglomération, le long de la route reliant Wittisheim et Schwobsheim. En 1979, une tôlerie industrielle dont l'activité était prometteuse dut arrêter sa production en 1981. D'autres petites industries s'implantèrent sur le site, mais la mauvaise conjoncture économique des années quatre-vingt ne permit pas d'attirer d'autres industries. Cette zone reste encore aujourd'hui largement inoccupée.

Culture locale et patrimoine

Église (1822)

Vers le haut Moyen Âge, l'église de Sundhouse est d'abord aux mains des dominicains de Strasbourg, puis vers 1270, il passe entre les mains des dominicains de Fribourg-en-Brisgau. En 1340, l'église devient la propriété du chapitre rural de Rhinau Vers 1401, le pape Boniface IX incorpore l'église au chapitre d'Erstein. Le simultaneum, qui fait coexister les confessions protestante et catholique au sein de l'église est introduit à Sundhouse en 1687. En 1822, la nef de l'ancien bâtiment inadaptée est abattue et un nouvel édifice est construit. D'une grande simplicité architecturale, cette église conserve un orgue de Jean-André Silbermann de 1750, reconstruit en 1911 par Dalstein-Haerpfer et reçu alors par Albert Schweitzer. Sundhouse reste l'une des quelque 50 localités d'Alsace dotées d'une église simultanée[24].

Maison commune (1844)

La mairie datant de l'époque de Louis-Philippe Ier comporte une partie centrale composée d'un rez-de-chaussée à triple arcade et d'un étage avec balcon ainsi que deux ailes latérale à un étage également. Ce bâtiment soigné, avec un large emploi du traditionnel grès des Vosges rappelle l'importance attachée la vie municipale dans les communes d'Alsace, région où la démocratie est solidement ancrée.

Ancien restaurant Le Tramway

Église et place Crinoline.

Église et place Crinoline. Maison à colombage.

Maison à colombage. Maisons à colombages.

Maisons à colombages. Artère principale.

Artère principale. Église et balance publique.

Église et balance publique. Mairie.

Mairie. École de garçons.

École de garçons.

Équipements culturels

La commune compte plusieurs associations dans le domaine culturel :

- l'association de tradition et d'art populaire de Sundhouse et son groupe folklorique « D'riedi » ;

- la société de musique Harmonie de Sundhouse.

Personnalités liées à la commune

- Jacques Gruber (1870-1936), artiste plasticien et maître verrier français, né à Sundhouse où il a habité jusqu'en 1877. Son grand-père fut maire de la commune.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Sundhouse se blasonnent ainsi : |

|---|

Voir aussi

Bibliographie

- Jean Bernard, Sundhouse, son histoire des origines à nos jours, Éditions Oberlin, Strasbourg, 1983, 236 pages, (ISBN 2-85369-030-X)

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- L'abbaye de Honau a été fondée par un évêque irlandais nommé Benoît, sur une île aujourd'hui disparue qui se trouvait sur le Rhin, à hauteur de la Wantzenau. C'est le duc Adalbert qui céda aux moines toutes les propriétés sur cette île en 722. À sa mort survenue peu de temps après, ses fils et tous les membres de sa famille, la cédèrent aux moines. Son frère Haichon, céda lui aussi sa part en 723. À la suite de fréquentes inondations, l'abbaye dut quitter l'île et s'établit d'abord à Rhinau (1290) qui en 1398 à saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg

- Année où vécut Pépin-le-Bref

- Les paysans occupèrent le Val de Villé et le Val de Lièpvre où ils saccagèrent les couvents de Honcourt et de Lièpvre

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Répertoire géographique des communes, publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière, [lire en ligne].

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Wittisheim », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- sundhouse: son histoire des origines à nos jours, p.16

- Sundhouse, son histoire des origines à nos jours, p.17

- Les Landsberg étaient une famille noble et puissante de l'Alsace. Ils firent construire vers 1200 un manoir féodal sur les contreforts de la montagne de Sainte Odile, au-dessus de Heiligenstein, en accord avec l'abbesse Edelinden de Niedermunster. Konrad de Landsberg fit construire à la même époque le château des Landsberg à Sundhouse. Vers 1300, les Seigneurs de Landsberg mettent leurs possessions de Sundhouse sous la protection du comte de Horbourg, dont ils devinrent par la même occasion les vassaux

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- [PDF] Liste des maires au 1er avril 2008 sur le site de la préfecture du Bas-Rhin.

- GR, « Sundhouse / Conseil municipal / Mathieu Klotz devient maire », Dernières Nouvelles d'Alsace, (lire en ligne, consulté le ).

- Cette union fut scellée par un acte solennel de Jumelage entre les deux communes en 1985 (l'histoire du jumelage sur le site de la commune).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Fichier RFDM2011COM : Revenus fiscaux localisés des ménages - Année 2011 », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Bernard Vogler, « Liste de localités ayant de nos jours une église simultanée », in Antoine Pfeiffer (dir.), Protestants d'Alsace et de Moselle : lieux de mémoire et de vie, SAEP, Ingersheim ; Oberlin, Strasbourg, 2006, p. 298 (ISBN 2-7372-0812-2).

- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le ).