Géographie de l'Afrique

La géographie de l'Afrique comprend 61 entités politiques, dont 54 États souverains[1] depuis 2011 (non inclus le Sahara occidental et le Somaliland), et ses 30 368 609 km2 couvrent 20,3 % des terres émergées (et 6 % de la surface de la Terre). Il s'agit du deuxième plus grand continent après l'Asie, en surface (ou le troisième si l'on considère l'Amérique comme formée d'un seul continent et non de deux continents) et en population. Elle est reliée à cette dernière à son extrémité nord-est par l'isthme de Suez, aujourd'hui traversé par le canal du même nom. Ses points extrêmes sont distants d'environ 8 000 km du nord au sud (du cap Blanc en Tunisie au cap des Aiguilles en Afrique du Sud) et de 7 400 km d'est en ouest (du Ras Hafun en Somalie à Santo Antão au Cap-Vert). Le littoral mesure environ 26 000 km.

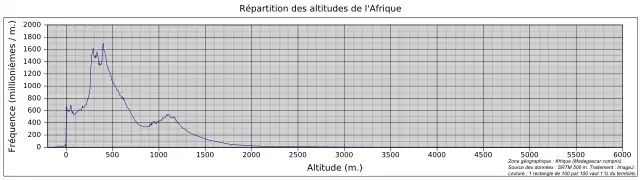

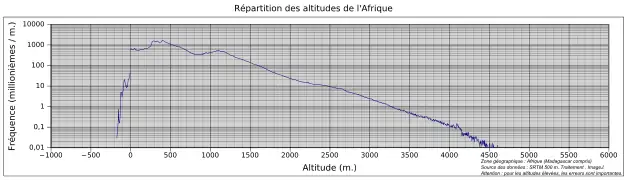

L'altitude moyenne est d'environ 600 mètres, soit à peu près égale à celle de l'Amérique, mais largement inférieure à celle de l'Asie (900 mètres). Les régions très hautes ou au contraire très basses sont rares. Le paysage rencontré le plus fréquemment est celui de plateaux de moyenne altitude, parsemés de sommets ou de chaînes montagneuses isolées. Les plus hauts plateaux se trouvent à l'est et au sud, l'altitude décroissant progressivement vers l'ouest et vers le nord.

Géographie physique

Grandes régions

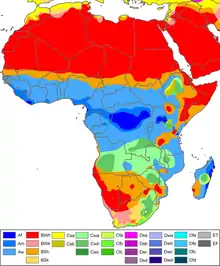

L'Afrique peut être divisée en plusieurs grandes régions, selon les écoles :

- Afrique du Nord : Maghreb, région de l'Atlas et Égypte

- Sahara (zone saharienne) : le plus grand désert chaud du globe avec une superficie de 8 à 9 millions de km2

- Sahel (zone sahélienne) : bande géographique semi-désertique située au sud du Sahara avec une superficie de 2 à 3 millions de km2

- Soudan (zone soudanaise), « Bilad ad Sudan » (pays des Noirs), en Afrique occidentale, à ne pas confondre avec l'état du Soudan. C'est une zone de savane, située au sud du Sahel.

- Corne de l'Afrique, autour de l'Éthiopie. Caractérisée par de très hauts plateaux arrosés et fertiles, c'est une région de pasteurs. L'activité volcanique y a engendré des lacs.

- Afrique équatoriale tropicale et humide

- Afrique australe

- Madagascar, où l'isolement géographique a créé des écosystèmes distincts du continent.

Relief

Diagramme de distribution des altitudes de l'Afrique (continent et îles proches)[2]

Diagramme de distribution des altitudes de l'Afrique (continent et îles proches)[2] Diagramme de distribution des altitudes de l'Afrique (continent et îles proches) - échelle logarithmique[2]

Diagramme de distribution des altitudes de l'Afrique (continent et îles proches) - échelle logarithmique[2]

|

« Une ligne tirée de Port-Soudan à Lobito diviserait, en diagonale, le continent entre une « Afrique haute » à l'est, de l'Éthiopie au Drakensberg, et une « Afrique basse », celle de l'ouest. À l'exception du mont Cameroun (4 070 m) et de l'Atlas marocain (4 167 m), toutes les hautes montagnes d'Afrique se placent à l'est de cette ligne[3]. » |

|

Plateaux

Les plateaux du sud et de l'est se situent à une altitude moyenne de 1 000 mètres et tombent rarement en dessous des 600 m. Le plateau sud-africain, autour du 12e parallèle sud, est bordé à l'est, à l'ouest et au sud par de hautes falaises tombant brutalement vers la mer. Au sud, trois escarpements successifs en paliers séparent le plateau de la plaine côtière et de la mer. Le plus grand d'entre eux, le Grand Karoo, est une région aride et infertile. Une partie du plateau lui-même est formé du désert du Kalahari.

Vers le nord-est, le plateau sud-africain rejoint celui d'Afrique de l'Est, composé d'une succession de chaînes montagneuses, de plaines et de dépressions et creusé du nord au sud par les deux branches du rift africain, occupé dans sa partie basse par les Grands Lacs (lac Tanganyika, lac Victoria, lac Malawi, lac Édouard, lac Albert et lac Kivu). Après avoir longé le lac Victoria sur chaque rive, les deux branches se rejoignent au niveau du nord du lac Malawi pour former une vallée unique. La vallée du rift est parsemée de volcans, dont le Kilimandjaro (éteint), point culminant du continent à 5 889 mètres.

Les plateaux d'Éthiopie constituent la troisième zone de hauts plateaux et la plus grande région d'altitude, descendant rarement en dessous de 1 500 mètres et dont les sommets atteignent 4 600 à 4 900 mètres. Ils sont situés juste à l'ouest du grand rift, dont le prolongement vers le nord longe l'escarpement oriental sur sa trajectoire vers la mer Rouge. Le centre est constitué d'un bassin circulaire occupé par le lac Tana.

À l'est comme à l'ouest du continent, les hauts plateaux sont bordés par des bandes de terre parallèles à la côte. Les plateaux d'Éthiopie continuent vers le nord le long de la mer Rouge en une série de crêtes atteignant parfois 2 000 mètres d'altitude. À l'ouest, le plateau est plus large, mais aussi moins élevé. Les zones les plus montagneuses se trouvent près du creux du golfe de Guinée, avec des altitudes à 1 800 voire 2 400 mètres. Le mont Cameroun, point culminant de l'Afrique centrale à 4 095 mètres, est le sommet d'une chaîne volcanique qui se prolonge dans l'océan Atlantique avec les îles d'Annobón, Sao Tomé, Principe et Bioko. Vers l'extrême ouest, la chaîne du Fouta-Djalon donne naissance à de nombreux fleuves.

Plaines

La zone entre les massifs côtiers de l'est et de l'ouest, principalement désertique au nord du 17e parallèle, se divise en deux bassins séparés par des bandes montagneuses, dont l'une parcourt l'Afrique du Nord sur une ligne correspondant grossièrement à l'axe incurvé du continent. Le plus marqué de ces bassins est le bassin du Congo, qui occupe une région circulaire de part et d'autre de l'équateur et qui fut probablement une mer intérieure.

Au-delà de 17° de latitude nord, le Sahara, plus grand désert du monde, occupe 9 000 000 de km2, de l'Atlantique à la mer Rouge. D'altitude peu élevée en moyenne, on y trouve néanmoins des chaînes montagneuses dont les sommets atteignent 2 400 mètres. Il est délimité au nord-ouest par le massif de l'Atlas, et séparé de la mer Méditerranée au nord-est par un plateau rocheux dont l'extrémité orientale fait place au delta du Nil. De nombreux oueds se dirigent vers le Sahara depuis le versant intérieur de l'Atlas.

Le Sahara est bordé au sud par une bande de terre aride, parcourant comme lui l'Afrique d'est en ouest en traversant huit pays: le Sahel.

Côtes

Ses côtes, peu découpées, sont longues de 26 000 km. L'absence de profondes entailles de sa rive est remarquable ; en effet, par comparaison, l'Europe, qui s'étend sur 10,4 millions de km2, soit environ un tiers de la surface de l'Afrique, présente un littoral de 32 000 km[4], plus long de 6 000 km.

Trente-neuf pays africains disposent d'un littoral. À l'exception de l'Afrique de l'ouest, les côtes africaines sont relativement droites et pauvres en ports naturellement profonds. Les paysages côtiers sont composés d'estuaires, de deltas, lagons, marécages, mangroves et barrières de corail (ces deux derniers surtout en Afrique de l'est, favorisés par les courants océaniques chauds). Les courants longeant la côte occidentale sont plus froids[5].

Hydrographie

Une des caractéristiques géographiques les plus marquantes de l'Afrique est que le tiers environ de sa superficie est absolument dépourvu d'hydrographie, soit près de 10 millions de km² ce qui correspond à une superficie totale supérieure à celle des États-Unis ou de la Chine. Ceci est dû au fait que l'Afrique offre de très nombreux déserts, souvent très accentués et présents aux quatre coins du continent, dont certains sont d'une immense étendue ; par exemple, le Sahara est un véritable océan de sable et de rochers où la notion de désert prend son sens le plus parfait.

Quatre grands bassins occupent la majeure partie des plaines basses d'Afrique du Nord et de l'Ouest : celui du Nil, du Congo, du Niger et du lac Tchad. Le reste est constitué de terres arides irriguées sporadiquement par des cours d'eau saisonniers endoréiques.

Le total des ressources renouvelables en eau atteint 3 930 km3, soit moins de 9 % des ressources mondiales. Les trois quarts de la population dépendent des eaux souterraines comme première source d'eau potable, eaux qui représentent 15 % des ressources du continent[6].

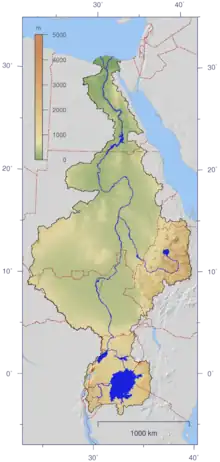

Nil

Les principaux bassins drainants sont orientés vers le nord ou vers l'ouest. La région des Grands Lac alimente les deux plus longs fleuves du continent, le Nil et le Congo. Les sources du Nil naissent dans les montagnes d'Afrique centrale, près de l'équateur, puis coulent vers l'est dans le lac Victoria, et vers le nord dans le lac Édouard et le lac Albert. Le fleuve suit une trajectoire du sud au nord à travers une vaste zone marécageuse, où sa course est parfois freinée par la densité de la végétation. Après avoir reçu l'affluence du Bahr el-Ghazal sur sa rive occidentale et le Sobat, le Nil Bleu et l'Atbara des plateaux d'Éthiopie, il creuse sa vallée fertile à travers le désert avant de se jeter dans la Méditerranée en formant un immense delta.

Congo

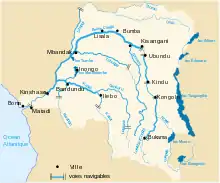

La source la plus en amont du Congo est le Chambeshi, qui coule vers le sud-ouest dans les marécages du lac Bangwelo. De ce dernier sort le Congo, qui effectue un virage vers le nord à travers le lac Moero puis descend vers le bassin de l'Afrique équatoriale, recouvert de forêt tropicale, qu'il traverse en une large courbe. Après avoir reçu les eaux de nombreux affluents, il s'incurve vers le sud-ouest avant de se jeter dans l'Atlantique.

Au nord du bassin du Congo, séparé par de larges plis du terrain, se trouve le bassin du lac Tchad, alimenté principalement par le Chari au cœur d'une vaste plaine.

Niger

Le Niger, troisième plus long fleuve africain, prend sa source à la frontière de la Sierra Leone et de la Guinée, soit proche de l'extréme ouest de l'Afrique continentale et coule vers le nord-est, à rebours du Congo. Sa trajectoire s'incurve fortement au Mali entre Tombouctou et Gao, puis il coule vers le sud-est avant finalement se jeter dans le golfe de Guinée donnant sur l'Atlantique – un fait qui laissa les géographes occidentaux perplexes durant plusieurs siècles.

Zambèze

Parmi les fleuves se jetant dans l'océan Indien, le Zambèze est le seul à drainer une part significative du plateau intérieur. Après sa source près de la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, il fait une courte incursion en Angola avant de revenir en Zambie, qu'il traverse du nord au sud, puis se dirige vers l'est. Ses principaux affluents, y compris le Shire, émissaire du lac Malawi, coulent le long du versant sud du massif qui traverse l'Afrique entre le 10e et le 12e parallèle sud. Au sud-ouest, le système fluvial du Zambèze interfère avec celui de l'Okavango duquel il reçoit de temps en temps de l'eau, le reste se perdant dans un delta salin au cœur du désert du Kalahari.

Autres fleuves

Parmi les autres fleuves qui se jettent dans l'Atlantique, l'Orange, à l'extrémité Sud du continent, charrie les eaux du Drakensberg situé sur la côte opposée, tandis que les fleuves Cunene, Cuanza, Ogooué et Sanaga proviennent des hauts plateaux de la côte Ouest, comme beaucoup plus au Nord pour les fleuves Volta, Comoé, Bandama, Gambie et Sénégal. Les seuls cours d'eau plus au Nord sont plus modestes et prennent source dans les monts de l'Atlas pour aboutir dans l'Atlantique ou la Méditerranée.

Températures

L'Afrique, étant située presque entièrement dans la zone intertropicale aussi appelée zone torride, est le continent le plus (uniformément) chaud de la planète, que cela soit en termes de températures moyennes estivales, hivernales ou annuelles. Ces dernières sont très élevées dans l'ensemble du continent, tant que l'altitude ne les corrige pas : l'isotherme annuel de 20 °C recouvre presque toute l'Afrique à l'exception des pays de l'Atlas, le Cap et la côte du sud-ouest africain[7]. En réalité, le climat de l'Afrique est par définition d'une chaleur excessive et constante, que tempèrent seulement les pluies annuelles, les vents de mer et l'élévation du sol[8] ; les lieux les moins affectés par ces trois facteurs sont donc les plus chauds. Ainsi, la moitié sud de l'Afrique jouit d'une chaleur moyenne annuelle amoindrie comparée à la moitié nord du continent à cause de son altitude moyenne importante toujours proche de 1 000 m mais aussi grâce à sa forme beaucoup plus étroite et à la proximité immédiate de l'océan, à l'ouest, à l'est et au sud, d'où une atténuation des températures.

À l'intérieur de cette immense zone de grande chaleur même, il existe une vaste partie plus chaude encore où la moyenne de l'année atteint ou dépasse 30 °C. Cette région brûlante constitue l'équateur thermique, c'est-à-dire une ligne imaginaire reliant à chaque longitude du globe les points de plus grande chaleur annuelle, et ne se confond pas avec l'équateur géographique. Elle est reportée de plus de 1 000 km dans le nord, et se situe au sud du Sahara et passe dans le Sahel, grossièrement entre les latitudes 10° et 20°[7]. La chaleur y est partiellement corrigée par la différence de température entre le jour et la nuit. La chaleur moyenne annuelle atteint le record mondial de 35 °C dans le désert de Danakil, situé dans le Triangle de l'Afar en Éthiopie et en Érythrée par 120 m en dessous du niveau de la mer[9]. Le continent africain est donc marqué par la constance et le maintien de températures élevées tout au long de l'année, à l'exception peut-être des extrémités nord et sud du continent correspondant aux climats méditerranéens, tempérés chauds avec l'existence plus ou moins marquée d'une période hivernale fraîche. Pour donner une idée de cette caractéristique du climat africain général, il faut savoir qu'en aucun point de l'Afrique ayant une altitude raisonnable, les températures moyennes mensuelles (maximales et minimales confondues) les plus basses ne descendent au-dessous de 10 °C ; et pour les 9/10 du continent, elles restent même supérieures à 15 °C.

Les températures moyennes les plus élevées se rencontrent, soit à la fin de la saison sèche juste avant les premières pluies de l'hivernage en Afrique tropicale en dehors des déserts, c'est-à-dire la portion du continent africain comprise entre les deux tropiques ou soit en été dans les contrées méditerranéennes et désertiques.

Précipitations

Les plus grandes différences climatiques d'une région à l'autre sont d'ordre pluviométrique.

La moyenne des précipitations sur l'ensemble de l'Afrique s'établit à 686 mm par an[10], ce qui est peu pour un continent aussi chaud (avec les effets de l'évaporation due à la chaleur). À cause de la nature des systèmes météorologiques générateurs de pluie, le régime pluviométrique démontre un très grand caractère saisonnier[10]. Ainsi, dans beaucoup de régions africaines, il peut ne pas pleuvoir du tout pendant plusieurs mois consécutifs et tomber en quelques mois seulement le total annuel moyen des précipitations, et ce caractère saisonnier et irrégulier des pluies s'accentue d'autant plus que la région est sèche.

L'angle d'incidence toujours haut du rayonnement solaire, les basses pressions et les fortes convections de l'air rendent la zone équatoriale chaude et humide, près de 1/5 de la superficie du continent. Au contraire, parce que les effets anticycloniques des ceintures de hautes pressions subtropicales au nord et au sud des régions équatoriales persistent tout au long de l'année, de vastes zones de l'Afrique au nord comme au sud de l'équateur sont désertiques, près des 2/5 de la superficie du continent. L'Afrique est d'ailleurs le seul continent au monde à subir l'influence des anticyclones subtropicaux au niveau des deux hémisphères. Il existe, entre les bandes latitudinales de sécheresse de d'humidité, des zones de transition qui sont les tropiques secs et humides, aussi appelés les tropiques de savane, qui possèdent une saison sèche (influence anticyclonique) et une saison des pluies (influence dépressionnaire), et représentent les 2/5 de la superficie du continent.

De là, les grands déserts d'Afrique septentrionale (ex : Sahara) et australe (ex : Kalahari) ne reçoivent que des pluies d'une extrême rareté et en quantité excessivement faible avec des moyennes annuelles tombant souvent à 0 mm dans les régions les plus arides.

La zone de fortes précipitations est légèrement déviée d'ouest en est, le désert du nord descendant plus au sud sur la côte est, et celui du sud remontant plus au nord sur la côte ouest. La région la plus humide du continent est une bande côtière à l'ouest du mont Cameroun avec 9 991 millimètres de précipitations par an ; à titre de comparaison, Cherrapunji, au nord-est de l'Inde, revendique les pluies les plus abondantes de la planète avec 11 633 mm.

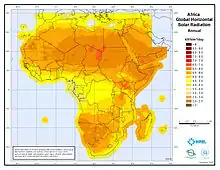

Ensoleillement

En Afrique, la durée moyenne effective maximale de l'ensoleillement, supérieure à 4 000 h/an, soit plus de 90 % de la période diurne, est atteinte dans les « ceintures solaires », c'est-à-dire dans les régions désertiques situées le long des tropiques du Cancer et du Capricorne, où le ciel reste immuablement dégagé en toute saison et l'atmosphère le plus souvent transparente[11]. La plus grande durée moyenne de l'ensoleillement de toute l'Afrique est enregistrée dans le désert Libyque et le désert de Nubie qui forment le cœur du Sahara oriental avec des valeurs maximales culminant à près de 4 300 h/an, soit 97 à 98 % de la période diurne[12], enregistrés notamment dans la région de Wadi Halfa par 21°N de latitude, au niveau de la frontière entre l'Égypte et le Soudan[13]. Cette valeur constitue un véritable record mondial mais des valeurs similaires se rencontrent dans l'ensemble de la région environnante comme à Assouan en Égypte ou à Koufra en Libye, tous deux situés par 24°N de latitude, et il est très probable que des points locaux encore plus souvent ensoleillés s'y trouvent. Le total annuel moyen tombe le plus souvent à environ 3 600 h/an dans la périphérie de ces régions sèches, au niveau des marges septentrionales et méridionales plus humides. Au niveau de ces zones perpétuellement ensoleillées, la « panne de soleil » est rare voire rarissime en dehors des périodes de vents de sable, surtout dans les déserts les plus absolus, et est d'ailleurs parfois prévisible car elle a tendance à se produire localement à des époques de l'année plus ou moins propices.

Dans le centre de l'Afrique, en zone climatique équatoriale et subéquatoriale humide, la durée moyenne pendant laquelle le soleil brille est considérablement réduite par le haut degré de nébulosité ainsi que par l'atmosphère moite. Cette durée de l'ensoleillement est d'ailleurs sensiblement la même que celle que l'on retrouve dans les pays tempérés océaniques, avec des valeurs s'échelonnant entre 1 700 et 2 300 h/an dans le bassin du Congo[14] et dans la forêt guinéenne de l'Ouest africain alors que les forêts qui longent immédiatement le golfe de Guinée ne reçoivent quant à elles que 1 270 à 1 650 h/an[14], ainsi Malabo, en Guinée équatoriale par 3°N de latitude, est de loin la capitale la moins ensoleillée de toute l'Afrique avec seulement 1 200 h/an. Au niveau des marges de cette zone, elle peut s'élever jusqu'à 2 400 h/an mais de façon très localisée. Néanmoins, même dans ces zones forestières, les jours où la durée de l'ensoleillement est totalement nulle restent paradoxalement rares car le ciel ne reste quasiment jamais couvert du matin au soir. En Afrique orientale, dans la « zone équatoriale sèche », le soleil brille beaucoup plus amplement que sous les mêmes basses latitudes de l'Afrique occidentale : on enregistre quasiment partout une moyenne supérieure à 2 500 h/an, et dans de vastes étendues de la Somalie, du Kenya, de la Tanzanie et de l'Éthiopie notamment, on y observe une durée dépassant la barre des 3 000 h/an, ce qui est assurément extraordinaire par de telles latitudes.

En Afrique tropicale, entre les zones désertiques de chaque hémisphère et la zone forestière, la durée moyenne effective de l'ensoleillement varie généralement entre 2 400 h/an et 3 600 h/an dans les contrées où saison sèche et saison des pluies se partagent plus ou moins équitablement l'année. On peut citer quelques exemples : les valeurs moyennes officielles enregistrées sont de 2 998 h/an à Birao en République centrafricaine par 10°N de latitude ; 3 238 h/an à Sokoto au Nigéria par 13°N de latitude ; 2 778 h/an à Lubumbashi en République démocratique du Congo par 11°S de latitude ; 3 166 h/an à Livingstone en Zambie par 17°S de latitude ; 3 039 h/an à Antsiranana à Madagascar par 12°S de latitude ; 3 144 h/an à Garissa au Kenya pas 0.5°S de latitude, soit à peu près au niveau de l'équateur ; 2 929 h/an à Wau au Soudan du Sud par 7°N de latitude[15]. Dans la plupart des contrées africaines à saison sèche suffisamment longue et prononcée, elle dépasse 3 000 h/an. Évidemment, elle augmente d'autant plus que l'on s'approche des déserts et elle diminue d'autant plus que l'on s'approche des forêts. Par la même logique, les mois secs ont naturellement tendance à être plus riches en durée de l'ensoleillement que les mois humides. Globalement, dans toute Afrique, la durée moyenne de l'ensoleillement dépend essentiellement de la sécheresse ou de l'humidité du climat local.

Aérologie

Durant des périodes de l'année bien définies, les pays situés immédiatement à proximité des déserts sont fréquemment exposés à des vents torrides, desséchants, souvent chargés de particules de sable ou de poussière. Par exemple, dans la zone sahélienne et soudanienne, au sud du Sahara mais bien au nord de l'équateur, on rencontre régulièrement en saison sèche l'harmattan, vent d'est ou de nord-est. En Afrique du Nord, on rencontre aussi le plus souvent au printemps (de mars à mai) divers vents sahariens connus sous le nom de khamsin en Égypte, sirocco sur la Méditerranée, irifi au Sahara occidental, ghibli en Libye, chergui au Maroc. Ces vents rendent l'évaporation considérable étant donné leur degré de chaleur et de sécheresse. On retrouve un phénomène similaire sur le Kalahari au sud.

Sur la côte est, les effets des moussons de l'océan Indien se font régulièrement sentir, et le sud-est est parfois victime d'ouragans.

Environnement

Terres agricoles

Les terres agricoles sont inégalement réparties. La plupart des terres fertiles se trouvent entre les tropiques et à la pointe sud-est. 10 % des terres arables sont qualifiés d'andisols par la FAO ; riches en nutriments, possédant des couches perméables profondes, peu sujettes au stress hydriques, il s'agit des terres les plus propices à l'agriculture. On en trouve principalement au sud du Sahel (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria et Tchad) ainsi qu'au Mozambique, en Zambie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Un quart des terres possède un potentiel moyen à faible, principalement dans le bassin du Congo, en Sierra Leone et au Liberia ; composées principalement de latérite et pauvres en nutriments, l'érosion y est prononcée. À la marge des déserts, les sols sont fortement acides, alcalins ou salin et largement érodés ; leur potentiel est faible[16].

Déforestation

Les forêts africaines couvrent un cinquième du territoire. Avec 40 000 km2 de forêts rasées chaque année, le taux de déforestation y est le plus élevé du monde ; les principales causes sont l'exploitation forestière, la conversion de terres pour l'agriculture, les incendies, l'exploitation du bois de chauffage et du charbon et les troubles civils. Lorsqu'elle est accompagnée de surexploitation et de surpâturage, la déforestation appauvrit les terres en les rendant particulièrement vulnérables à l'érosion et, dans les cas extrêmes, à la désertification. À Madagascar, la forêt primaire, qui recouvrait la quasi-totalité de l'île, a perdu 80 à 90 % de sa surface[17].

Entre 2000 et 2005, la surface forestière a augmenté dans cinq pays : Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Côte d'Ivoire. Elle est restée stable en Libye, en Afrique du Sud et au Gabon, mais diminue dans les autres à un rythme compris entre 1 et 6 %. Sur les dix pays au monde ayant enregistré la plus forte déforestation pendant ce laps de temps, six sont africains (Soudan, Zambie, Tanzanie, Nigeria, République du Congo et Zimbabwe)[18].

Géographie humaine

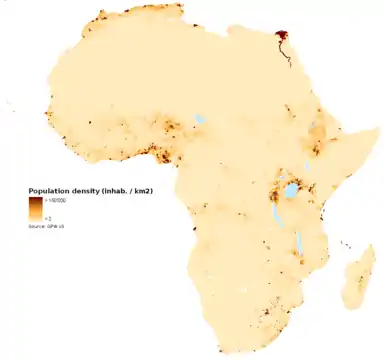

Démographie

La population africaine, estimée à 922 millions en 2005, a doublé depuis 1980, et pratiquement quintuplé depuis 1950[19]. L'Afrique a dépassé le cap du milliard trois cent millions d'habitants en 2009[20]. La population est jeune, avec un âge médian de 17 ans (la médiane mondiale est de 23 ans). 45 % des Africains ont moins de 15 ans (21 % de la population dans l'OCDE, 30 % dans le monde), et les plus de 65 ans ne représentent que 3 % de la population (contre 13 % dans le reste du monde). Au tournant des années 2000, la croissance démographique a diminué, passant de 3 % à 2,3 % sous l'effet conjugué de la baisse de la natalité et de la mortalité, le VIH n'empéchant pas une baisse forte de la mortalité ; le taux de mortalité en 2019 (8 pour mille) est inférieur à celui de l'Europe (11 pour mille) du fait de la structure par âge plus jeune de l'Afrique. Le taux de mortalité infantile de l'Afrique subsaharienne a très fortement diminué (45 pour mille en 2019 contre 190 pour mille en 1950) , mais il reste plus élevé que la moyenne mondiale (28 pour mille) [21]. En 2000, 22 % des décès dans le monde eurent lieu en Afrique, pour 13 % de la population[22]. En 2007, ONUSIDA estimait à environ 22 millions le nombre d'Africains affectés par le virus du Sida[23].

L'Afrique subsaharienne, hormis l'Afrique du Sud, atteint un indice synthétique de fécondité de 4,8 enfants par femme, à peu près à mi-chemin entre le maximum atteint en 1980 (6,8) et l'indice moderne de remplacement des générations (2,1). De manière générale, la maîtrise de la natalité coïncide avec la scolarisation des filles et un accès facilité à la contraception, et permet le développement économique du pays en augmentant la part de la population active[21].

L'exode rural accélère l'urbanisation : en 1900, 3 % de la population vivait en ville, contre 9 % pour l'ensemble des pays en voie de développement ; en 2019, les citadins représentaient 45 % de la population totale. Ces migrations, incitées par le niveau de vie et l'accès aux services (eau, électricité, santé), ont eu un impact fortement négatif sur le salaire moyen et le taux d'occupation des habitants des villes, et sur l'environnement urbain avec le développement anarchique de vastes bidonvilles[22].

Diversité linguistique

Il y a entre 200 et 2 000 langues différentes selon la distinction que l'on fait entre langues et dialectes.

Parmi les langues se distinguent :

- le groupe de langues « bantoues » d'après le néologisme (bantu) forgé par Wilhelm Heinrich Immanuel Bleek vers 1860, et regroupant les langues dans lesquelles le pluriel est marqué par « ba » et le mot signifiant « être humain » se rapproche de « ntu » ou « nto » : exemple lingala, douala, kikongo, kilari, la plus grande partie de l'Afrique centrale ;

- le swahili (appartenant au groupe bantou) : 15 millions de personnes, parlé en Afrique orientale ;

- le haoussa : Niger, Nigeria, Tchad ;

- les langues mandeng : 6 millions de locuteurs (Mali, Burkina Faso, Gambie, Sierra Leone, Cote D'ivoire, Guinée…)

Il y a aussi des langues qui se perdent ou des langues très spécifiques, comme la langue des Bushmen ([Botswana]).

Dans la plupart des anciennes colonies, la langue officielle est la langue importée de l'ex-métropole ; cependant seulement 10 % de la population la parle, ce qui montre l'importance des langues locales. Les seuls pays ayant leur langue locale pour langue officielle sont le Lesotho, le Rwanda et le Burundi.

Urbanisation

Entre 1950 et 2000, l'Afrique a enregistré la plus forte croissance urbaine au monde, soit 4,4 %. Les pays qui ont affiché la plus forte croissance (Botswana : 13,5 %, Swaziland : 10,5 %, Tanzanie : 10,3, suivis par le Lesotho, la Libye, la Mauritanie et le Mozambique) comptaient également parmi les plus pauvres en 1960. En 2000, 35 villes dans 26 pays dépassaient le million d'habitants, et quatre en comptaient plus de cinq millions (Le Caire, Lagos, Kinshasa et Johannesburg)[24].

Une telle croissance n'est pas allée sans poser de problèmes aux gouvernements en place, et l'accès aux services et infrastructures de base est resté faible. L'accès à l'eau déclina dans un quart des pays au cours des années 1980. En 1996, 38 % des ménages disposaient d'un accès direct à l'eau courante, 13 % aux égouts, 42 % à l'électricité et 12 % au téléphone. Environ 40 % de la population urbaine vit dans des conditions insalubres[25].

Sources

Références

- France-Diplomatie

- Données : MNT - SRTM (résolution 500 m)

- Théodore Monot, Afrique (Structure et milieu) - Biogéographie, Encyclopædia Universalis (lire en ligne)

- (en) Merriam-Webster's Geographical Dictionary (Index), Merriam-Webster, , p. 10–11.

- Atlas 2008, p. 5.

- Atlas 2008, p. 6.

- Aloïsius Édouard Camille Gaultier, Leçons de géographie universelle de l'Abbé Gaultier, vol. 1, L. van der Vinne, , 263 p. (lire en ligne).

- Henry Bidou, L'Afrique, Flammarion, , 413 p. (lire en ligne).

- http://www.erm.com/PageFiles/5699/Draft-Scoping-Report/Chapter-8-part-1-Draft-Scoping-Report.pdf

- (en) Pak Sum Low, Climate Change and Africa, , 413 p. (ISBN 978-1-139-44399-9, lire en ligne), p. 220.

- Annales des mines, , 622 p. (lire en ligne).

- (en) Storm Dunlop, A Dictionary of Weather, , 330 p. (ISBN 978-0-19-158005-5, lire en ligne), p. 524.

- (en) John F. Griffiths, Climate and the Environment, , 148 p. (ISBN 978-0-89158-611-1, lire en ligne).

- Jean Pierre Vande Weghe, Akanda Et Pongara : Plages Et Mangroves, , 208 p. (ISBN 978-0-9724810-5-2, lire en ligne).

- List of cities by sunshine duration

- Atlas 2008, p. 3.

- Atlas 2008, p. 18.

- Bertrand Barré, Atlas des énergies, Éditions Autrement, 2007.

- (en) World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database

- Philippe Bernard, « L'Afrique a franchi le cap du milliard d'habitants », Le Monde, (lire en ligne).

- PopulationData.net : Pauvreté - Démographie en Afrique

- Stephen Smith, Atlas de l'Afrique, Éditions Autrement, 2005, page 14-15.

- http://www.hns-info.net/spip.php?article12696

- Carole Rakodi, Emmanuel Nkurunziza, Globalization and urban centres in Africa, United Nations Human Settlements Programme, 2007, page 32 ss.

- Carole Rakodi, Emmanuel Nkurunziza, Globalization and urban centres in Africa, United Nations Human Settlements Programme, 2007, page 43 ss.

Compléments

Articles connexes

Transition démographique

Liens externes

- (fr) Alain Dubresson, Les Grandes villes d'Afrique, compte-rendu de la conférence de 1999, site de l'académie de Rouen

- (fr) L'Afrique subsaharienne : de la décolonisation à la mondialisation, La Documentation française