Annobón

Annobón, appelée « Pagalú » pendant quelques années par Francisco Macías Nguema sous sa présidence du pays, est une île de l'État côtier africain de Guinée équatoriale dont elle constitue l'une des sept provinces. C'est l'une des septs principales subdivisions de la Guinée équatoriale, la moins peuplée d'entre elles mais la plus dense en raison de sa superficie. La capitale locale est San Antonio de Palé.

| Annobón | ||

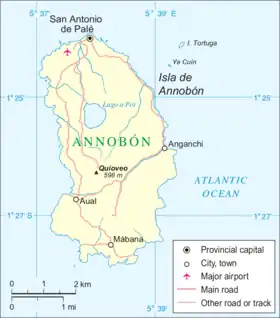

Carte d'Annobón. | ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Localisation | Golfe de Guinée (océan Atlantique) | |

| Coordonnées | 1° 25′ 00″ S, 5° 38′ 00″ E | |

| Superficie | 17 km2 | |

| Point culminant | Quioveo (598 m) | |

| Géologie | île volcanique (ligne du Cameroun) | |

| Administration | ||

| Province | Annobón | |

| Démographie | ||

| Population | 5 232 hab. (2015) | |

| Densité | 307,76 hab./km2 | |

| Plus grande ville | San Antonio de Palé | |

| Autres informations | ||

| Découverte | Préhistoire | |

| Fuseau horaire | UTC+1 | |

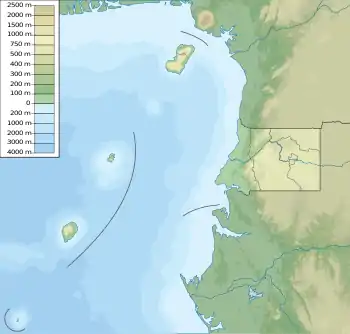

| Géolocalisation sur la carte : Guinée équatoriale

| ||

| Îles au large de la Guinée équatoriale continentale et d'États voisins directs : du sud-ouest au nord-est Annobón, Sao Tomé, Principe, Bioko | ||

De petite taille (17 km2) elle est très isolée du reste des territoires équatoguinéens et l'île voisine de São Tomé (État insulaire voisin, Sao Tomé-et-Principe) en est la terre la plus proche plus au nord. C'est la seule île du pays se trouvant dans l' hémisphère sud ,voisine de Sao Tomé-et-Principe à 110 km au nord-est et des côtes africaines continentales du Gabon à 350 km à l'est (cap Lopez).

Annobón demeure néanmoins assez peuplée (de l'ordre de 1 700 habitants en 2001) malgré son relief montagneux. Mais du fait d'un manque de perspectives professionnelles, économiques et sociales, beaucoup de ses hommes en âge de travailler partent davantage vivre plus souvent à la capitale Malabo sur Bioko l’île principale, plus septentrionale, du pays (au nord de Principe), au Rio Muni, sa partie continentale, ou à l'étranger, et la population de l'île est constituée la plupart de temps d'une majorité de femmes, d'enfants et d'anciens.

Géographie

Située à un peu plus d'un degré seulement de l'équateur terrestre mais déjà dans l'hémisphère sud du globe, à 363 kilomètres à l'ouest du cap Lopez au Gabon sur le continent africain stricto sensu (coordonnées géodésiques ci-contre et plus haut en infobox), Annobón est une île allongée et un peu ovale de 6 km de long pour 3 de large et donc d'une superficie d'environ 18 km2.

D'origine volcanique très ancienne elle s'est formée il y a environ 4,8 millions d'années. Son volcan est le dernier émergé de la chaîne qui commence sur le continent plus au nord avec le mont Cameroun et se prolonge du nord au sud avec les îles de Bioko (toujours en Guinée équatoriale avec même la capitale étatique), Principe puis Sao Tomé (les deux principales îles de l'archipel-État politiquement indépendant de Sao-Tomé-e-Principe / Saint-Thomas et l'île du prince en portugais). La dernière activité volcanique sur Annobón a lieu il y a moins de 100 000 ans, pendant l'ère tertiaire. L'île a trois sommets qui culminent à plus de 400 m : le pic Quioveo (598 m), le pic Lago (525 m) et le pic Do Fogo (pic du Feu) (435 m).

Annobón n’a pas de port naturel. Elle est desservie par un aéroport et un port qui ont été bâtis récemment par le gouvernement de l'État équatoguinéen.

L'île est traversée par des ruisseaux appelés Aguas Claras qui, comme leur nom hispanophone hérité de la colonisation l’indique, ont des eaux claires et même potables. Un ancien cratère situé au nord de l’île s’est transformé en lac, le Lago a pot d'une superficie de 2,4 km2.

À cause de faibles précipitations, le nord de l’île présente un paysage semi–aride avec un sol recouvert de graminées pendant la saison des pluies.

Le sud de l’île, où soufflent des vents humides, renferme une forêt équatoriale particulièrement épaisse dans les zones montagneuses près des sommets Quioveo et Sainte-Mina, ainsi que des plantations caféières et de cocotiers qui recouvrent 75 % de la surface.

Climat

La température oscille toute l’année entre environ 18 et 30 degrés celsius, avec surtout deux saisons manifestes :

- l’hiver / tendaua, d’octobre à avril, plus humide ;

- l’été / jalma, d'approximativement mai à juillet.

On peut éventuellement considérer comme une 3è période, vers août et septembre, celle intermédiaire appelée sasá propice à des ouragans.

Histoire

Annobón est découverte entre 1469 et 1472 probablement par les Portugais Joao de Santarem et Pedro de Escobar, le jour de l'an d'où son nom lusophone d'Ano Bom (en français Année bonne [ou Bonne avec également l'initiale en lettre b majuscule] voire Bonne année, bien qu'à l'époque l'année dite aujourd'hui civile ne commençait pas encore nécessairement les 1er janvier, mais par exemple vers les 1er mars ou les Pâques voire les 24 / 25 mars, etc.). En 1470, un certain Diego Ramirez de la Diaz aperçoit l’île et la nomme d'abord San Antonio de Palé. En 1473, découverte plus exploratoire par les Portugais y accostant. L'île sera également appelée Pagalu voire Pigalu durant les dernières années du premier gouvernement équato(-)guinéen indépendant de Francisco Macías Nguema. En 1474, la première colonie est créé à majorité africaine venant de l'Angola d'alors, par les Portugais de Sao Tomé. Ces esclaves sont considérés comme les pionniers de la société annobonaise.

Comme ses voisines insulaires septentrionales Principe et, un peu moins au nord, Sao Tomé, l'île est vide d'êtres humains lors de cette découverte[1].

En 1503 le roi Manuel Ier de Portugal nomme du titre nobiliaire de donataire son premier capitaine[2].

Annobón ne se peuple que vers la moitié du XVIe siècle, du fait d'un écuyer de la cour dudit roi qui vit alors dans l'île voisine également portugaise de Sao Tomé, où il a épousé la riche héritière métisse Dona Simoa Godinho[3]. Il s'agit de Luis de Almeida, neveu d'un négrier connu sous le nom "Balthasar de Almeida".

En 1565 il achète l'île et son titre à la famille de son propriétaire légal Jorge de Melo[4].

Ce territoire insulaire demeure une colonie portugaise jusqu'à la fin du XVIIe siècle.

Les Annobonais et le commis représentant le capitaine donataire sur place vont connaître, compte tenu d'invasions hollandaises dans tous les territoires de l'empire lusitanien d'outremer, des épisodes assez violents, tout au long dudit siècle. Les Hollandais vont parvenir par exemple à occuper une partie nord de l'île entre 1661 et 1664, non sans défiance voire résistance de la part de la population déjà présente désormais[5], en particulier après l'assassinat du commis par les nouveaux conquérants[6].

Après cet épisode un nouveau commis revient auprès des habitants, mais dès le début du XVIIIe siècle les habitants vivent en autonomie[7].

En 1756, l'île réintègre officiellement le domaine royal du Portugal[8]. Dans les faits néanmoins les Portugais ne parviendront plus à s'imposer auprès des Annobonais[9].

À la mort du roi Joseph Ier de Portugal en 1777 puis du Lisboète Sebastião José de Carvalho e Melo, comte d'Oeiras et marquis de Pombal, en 1782, les rapports s'améliorent entre Portugal et Espagne.

Ne sachant que faire de cette terre inexploitable, et le souverain espagnol Charles III souhaitant que son pays puisse lui aussi commercer avec l'Afrique et pratiquer la traite négrière, la reine Marie Ire de Portugal l'échange, ainsi que l'île de Fernando Poo (actuelle île Bioko équatoguinéenne) et les accès à une partie continentale à leurs abords, contre des territoires espagnols en Amérique du Sud. Cet échange se déroule à travers deux traités, le celui de San Ildefonso de 1777 et celui du Pardo l'année suivante[10]. Le monarque espagnol fait alors monter une expédition par un certain comte d'Argelejos, se soldant par un échec : les Annobonais disent clairement qu'ils ne reconnaissent aucune souveraineté et se rebellent[11]. Les Espagnols sont obligés de se retirer à leur tour.

En 1801, les Britanniques érigent un fort à San Antonio. En 1827, le dit fort est légalisé par un bail accordé par le gouvernement espagnol, servant comme l'une des bases de suppression de la traite négrière par ses locataires britanniques.

La colonisation par ces derniers dans le golfe de Guinée ne prend effet qu'à partir de l'expédition d'un capitaine Juan José Lerena y Barry (es) en 1843[12].

À Annobón elle n'est même effective qu'en 1885 à l'arrivée de missionnaires clarétins[13]. C'est grâce à l'installation permanente de cette mission dans l'île que celle-ci résiste en 1886 à une tentative de conquête allemande[14].

La présence espagnole dure jusqu'en 1968, année de l'indépendance de la Guinée équatoriale ex-Guinée espagnole à laquelle l'île est rattachée.

Organisation territoriale

La province d'Annobón n'est pas divisée en districts mais comprend deux municipalités :

- celle de San Antonio de Palé,

- et une seconde vers Mabana.

Économie

Les principales industries de l'île sont la pêche et le sylviculture.

L'aéroport international d'Annobon a été inauguré en 2013.

Démographie

Langues

L'espagnol et le français sont devenues langues officielles d'Annobón comme de toute la Guinée équatoriale, mais sur l'île on parle aussi le fá d’Ambô, une langue créole à base lexicale lusophone (portugaise).

Notes et références

- Gérard L. Chouin et al., chap. 10 « Igbo-Ukwu, Ifé et les régions du golfe de Guinée », dans François-Xavier Fauvelle (dir.), L'Afrique ancienne : De l'Acacus au Zimbabwe, Belin, coll. « Mondes anciens », , 678 p. (ISBN 978-2-7011-9836-1), p. 289-290.

- Arquivo nacional Torre do Tombo (IANTT) à Lisbonne, Livro das Ilhas, fl. 126.

- IANTT, Cav., X-11-6, publié dans Antonio Brasio, M.M.A., Volume XV, 1986, "Alavara sobre o foral a guardar na ilha de Ano Bom (16/04/1543)», p. 139 à 142.

- IANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Livro 20, fol.265-268v.

- "Arquivo histórico ultramarino" (A.H.U.), Fonds "Rio de Janeiro, Sao Paolo, Consecho Ultramarino", Codice 16, fol.140 v° « Carta do Governador de S. Tomé R. Silva do 23 agosto 1664 ».

- Antonio Brasio, Monumenta Missionaria Africana, vol. XII, 1981, document no 143, p. 358, consultable à l'AHU à Lisbonne, fonds "Angola", Cx 7 - Cod.16, fl. 32.

- Archives nationales de France en Île-de-France, Marine, B/3/212, fol. 234 à 236 : « colonies d'Annobón ». Lettre écrite à Nantes le 29 juillet 1713, à l'attention de M. Luzancay, commissaire-ordonnateur – Nantes, par Mancay et Jacint Creus Boixaderas, Jean-Marc Lefebvre, Gustau Nerin, Ernst Pijning, Valérie de Wulf, La Guinée équatoriale aux Archives nationales (XVIIIe-début XXe siècles), Paris, "L'Harmattan", Association France-Guinée équatoriale, 2015.

- AHU, Fonds "São Tomé", Cx 9, doc.43, « Decreto de D. José recompensando o senhorio e alcaide-mor de Ano Bom, Antonio Couceiro de Abreu e Castro, em virtude da incorporação da referida ilha nos bens da Coroa (Lisbonne, 24/03/1755) ».

- AHU, Fonds "São Tomé", Cx 13, doc.15, « Declaração feita por alguns moradores (16/02/1771) ».

- Archives générales de Simancas, Estado 7411 bis, folio 6 (p. 4): « Tratado de Amistad, Garantía y Comercio ... (24/03/1778) ».

- (Archives de la Marine, Madrid), MS 469, José Varela y Ulloa, « Rapport du 12/03/1779 ».

- Communiqué au Ministre d'État du 22 mai 1843, cité par Jeronimo Mariano Usera dans Memoria de la Isla de Fernando Póo, s.l., s. Imp., 1852, p. 9 à 12, et Abelardo de Unzueta y Yuste, 1945, p. 174 à 175.

- Cristobal Fernandez, Misiones y misioneros en La Guinea española (1883-1912), Madrid, Ed. Co-cul, 1962, p. 180.

- Segunda Memoria d'Armengol, Coll., Madrid, Imp. Ibéricas, 1911, 2e éd., p. 157.

- https://web.archive.org/web/20170131212833/http://www.geohive.com/cntry/eqguinea.aspx

Voir aussi

Bibliographie

- Jacint Creus Boixaderas, Jean-Marc Lefebvre, Gustau Nerin, Ernst Pijning, Valérie de Wulf, La Guinée équatoriale aux Archives nationales (XVIIIe-début XXe siècle(s)), Paris, L'Harmattan, Association France-Guinée équatoriale, 2015, 170 p. (ISBN 978-2-343-08099-4).

- Pedro Bodipo Lisso, Annobón : su(s) tradición, usos y costumbres, Paris, L'Harmattan, Association France-Guinée équatoriale, 2015, 154 p. (ISBN 978-2-343-06437-6).

- Valérie de Wulf, Tome 1 - Histoire de l’île d’Annobón (Guinée Équatoriale) et de ses habitants du XVe au XIXe siècle(s), Paris, L'Harmattan, Association France-Guinée équatoriale, 2013, 348 p. (ISBN 978-2-343-03397-6).

- Valérie de Wulf, Tome 2 - Les Annobonais, un peuple africain original, Paris, L'Harmattan, Association France-Guinée équatoriale, 2013, 234 p. (ISBN 978-2-343-03399-0).

- (en) Elliot Arthy, A description of the island of Anno-Bona : shewing its eligibility and importance as an occasional place of resort for our Guinea-men, East-Indiamen, Botany-Bay-men, and ships carrying passengers to the Cape of Good Hope; also, as a naval and military station, to foster and protect our increasing commerce to the western coast of Africa. With a map and fine views of the island; and an appendix; containing a letter addressed to William Wilberforce M.P. on the causes and prevention of sickness and mortality among seamen employed in the African trade, Printed for the author, by Carpenter and Son, London ; and sold by [...] J. Gore, Liverpool, 1820, 47 p.

- (en) Peter Jones et Alan Tye, The birds of São Tomé & Príncipe, with Annobón, islands of the Gulf of Guinea : an annotated checklist, British Ornithologists' Union, British Ornithologists' Club, Oxford, 2006, 172 p. (ISBN 0907446272).

- (es) Aurelio Basilio, Caza y pesca en Annobón : aves de la isla, la pesca de la ballena, Instituto de Estudios Africanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1972, 108 p.

- (es) Cuentos annoboneses de Guinea Ecuatorial (compil. Jacint Creus et Maria Antònia Brunat), Centro Cultural Hispano-Guineano, Malabo, 1992, 197 p. (ISBN 8460432149).

- (es) Miguel Zamora Loboch, Noticia de Annobon (su(s) geografia, historia y costumbres), Papeleria Madrileña Mayor, Madrid, 1962, 89 p.

- (fr) Sorela (Lieut.), Les possessions espagnoles du golfe de Guinée : leur présent et leur avenir, A. Lahure, Paris, 1884, 46 p.