Chimiothérapie

La chimiothérapie est l'usage de certaines substances chimiques pour traiter une maladie. C'est une technique de traitement à part entière au même titre que la chirurgie ou la radiothérapie.

De nos jours et dans le langage courant, le terme « chimiothérapie » est principalement utilisé pour désigner les traitements médicamenteux (agents chimiothérapeutiques cytostatiques et antinéoplasiques) contre le cancer. On désigne l'antibiothérapie comme chimiothérapie antibactérienne mais, dans la pratique médicale, le mot est plus habituellement utilisé dans le contexte du traitement de la tuberculose.

Une autre utilisation des agents chimiothérapeutiques est le traitement des maladies auto-immunes.

Histoire

La première utilisation connue de la chimiothérapie remonte à l'usage de l'écorce de quinquina par les Indiens du Pérou dans le traitement de fièvres, qui fut importée en occident sous le nom d'herbe des Jésuites au XVIIe siècle.

Le père de la chimiothérapie moderne est Paul Ehrlich, dans le laboratoire duquel, en 1908, Sahachiro Hata a découvert l'arsphénamine, un composé de l'arsenic utilisé pour traiter la syphilis et la trypanosomiase. Plus tard vinrent la mise au point de la sulfamidochrysoïdine par Domagk, qui permit au laboratoire d'Ernest Fourneau d'ouvrir la voie de la sulfamidothérapie[1], et la découverte de la pénicilline G par Alexander Fleming en 1929.

D'abord limitée au traitement des maladies infectieuses, la chimiothérapie s'est étendue à toutes les branches de la médecine, en particulier à la cancérologie et à la psychiatrie (neuroleptiques, antidépresseurs et lithium)[2].

Chimiothérapie anticancéreuse

Le cancer est la multiplication incontrôlée de cellules (dégénérescence cellulaire), due à des mutations génétiques (ADN endommagé) et, de façon occasionnelle, à une prédisposition héréditaire à développer certaines tumeurs.

La majorité des substances chimiothérapeutiques fonctionnent par arrêt de la mitose (division du noyau des cellules), en ciblant efficacement les cellules se divisant trop rapidement. Comme ces substances peuvent endommager les cellules, elles sont dites « cytotoxiques ». Certaines de ces molécules provoquent un véritable « suicide cellulaire » : l'apoptose.

La plupart des antinéoplasiques utilisés aujourd'hui ne sont pas des médicaments récents, ni à effet spécifique sur les cellules néoplasiques, si bien qu'ils touchent également les cellules saines. Les progrès thérapeutiques observés viennent en partie des modalités d'administrations des médicaments et de leurs combinaisons.

À ce jour, les chercheurs ne sont malheureusement pas capables de localiser des caractéristiques particulières des cellules malignes, qui les rendraient précisément identifiables (mis à part quelques exemples récents tels le « chromosome de Philadelphie » ciblé par le mésilate d'imatinib). Cela implique que d'autres cellules à division rapide, telles les cellules responsables de la pousse des cheveux ou de la régénération de l'épithélium intestinal, ou les cellules sanguines, sont également affectées. Ceci explique les effets secondaires couramment rencontrés, comme la perte des cheveux, les infections dues a la neutropénie (manque de globules blancs), anémies (destruction des globules rouges) et les hémorragies (destruction des plaquettes). Cela nécessite parfois des moyens de lutte contre ces effets secondaires : mise en chambre stérile, transfusions sanguines, injections d'érythropoïétine (EPO) ou de facteurs de croissance (Lenograstim), etc.

Cependant, certaines molécules produisent moins d'effets secondaires que d'autres, autorisant les médecins à ajuster les régimes à l'avantage de certains patients, dans certains cas.

Étant donné que la chimiothérapie affecte la division cellulaire, les tumeurs à forte croissance (cas des leucémies ou de certains lymphomes, parmi lesquels la maladie de Hodgkin) sont plus sensibles au traitement car une grande partie des cellules tumorales effectuent des divisions cellulaires en continu.

Les cellules cancéreuses sont le produit de plusieurs mutations successives de cellules normales, ayant généralement, à l'origine, une différenciation des autres cellules de par leur fonction précise dans l'organisme. Avec le temps, les cellules tumorales accumulent plus de mutations et perdent progressivement cette différenciation et ce fonctionnement normal. Les substances chimiques utilisées en chimiothérapie affectent plus efficacement les « jeunes » tumeurs (c’est-à-dire les plus différenciées) car généralement, à un plus haut niveau de différenciation, la cellule préserve encore au moins une partie de son fonctionnement initial, dont le contrôle de la multiplication. Aussi, autour du centre de certaines tumeurs solides, il n'y a plus de division cellulaire, ce qui rend ces cellules insensibles à la chimiothérapie. Un autre problème avec les tumeurs solides est que les agents utilisés atteignent rarement le centre de la tumeur. Pour résoudre ce problème, on a recours à la curiethérapie et, bien sûr, à la chirurgie.

Types et posologie des médicaments

La majorité des médicaments en chimiothérapie peuvent se subdiviser en : agents alkylants, antimétabolites, alcaloïdes végétaux, inhibiteurs de la topoisomérase, et antibiotiques antitumoraux. Tous ces médicaments affectent à un certain point la mitose ou la synthèse et la fonction de l'ADN.

Certains nouveaux agents n'agissent pas directement sur l'ADN. C'est le cas de l'inhibiteur de la tyrosine kinase autorisé en 2001, le mésylate d'imatinib, qui cible directement une anomalie moléculaire chez certains types de cancer (leucémie myéloïde chronique, tumeurs stromales gastro-intestinales, dermatofibrosarcome de Darier et Ferrand).

D'autres médicaments modifient le comportement des cellules tumorales sans pour autant attaquer directement les cellules. On utilise notamment des hormones pour ce genre de thérapie adjuvante.

Le dosage de chimiothérapie peut être très difficile : une dose trop faible sera inefficace contre la tumeur, tandis qu'à dose excessive la toxicité sera intolérable pour le patient. C'est pourquoi dans beaucoup d'hôpitaux ont été mis en place des « procédés de dosage » afin d'obtenir des traitements corrects.

En général, le dosage est ajusté à la « surface du corps » du patient, approximée par un calcul à partir de sa taille et de son poids. Récemment, des scientifiques ont identifié de petites pompes à la surface des cellules cancéreuses qui expulsent la chimiothérapie de l'intérieur de la cellule. Des recherches s'activent sur la glycoprotéine P et d'autres micropompes effluentes. Des inhibiteurs de la fonction de la glycoprotéine P sont en cours depuis juin 2007 pour augmenter l'efficacité des chimiothérapies.

Agents alkylants

Les agents alkylants sont ainsi nommés grâce à leur capacité à ajouter un groupe alkyle à un grand nombre de groupes électronégatifs dans certaines conditions (présentes dans les cellules cancéreuses). Ils arrêtent la croissance de la tumeur en liant ensemble les nucléotides guanines dans la double hélice d'ADN, attaquant ainsi directement l'ADN. Les deux brins ne peuvent ainsi pas se dérouler ni se séparer, entraînant pour la cellule une incapacité à répliquer son ADN : la cellule ne peut alors plus se diviser. Ces agents n'agissent généralement pas spécifiquement, certains nécessitent une conversion in vivo en substances actives (par exemple le cyclophosphamide).

Exemples : cisplatine, carboplatine (ou paraplatine), ifosfamide, chlorambucil, busulfan, thiotépa.

Antimétabolites

Les antimétabolites prennent la place des purines ou des pyrimidines qui sont les composants élémentaires de l'ADN, les nucléotides. Ces éléments ne peuvent alors pas s'incorporer à l'ADN lors de la phase S du cycle cellulaire, arrêtant ainsi le développement et la division cellulaire.

Les antimétabolites se répartissent en trois groupes selon le type de cible qu'ils atteignent :

- les antipyrimidines. Par exemple le 5-fluorouracile (5-FU) qui inhibe la thymidylate synthase ;

- les antipurines. La fludarabine inhibe l'ADN polymérase, l'ADN primase et l'ADN ligase I et est exclusivement active lors de la phase S (étant donné que ces enzymes sont très actives lors de la réplication cellulaire) ;

- les antifolates. Le méthotrexate (antagoniste du folate) inhibe la dihydrofolate réductase, enzyme essentielle à la synthèse des purines et des pyrimidines.

L'hydroxyurée peut également être classée parmi les antimétabolites.

Alcaloïdes végétaux

Ces alcaloïdes sont des dérivés de végétaux et bloquent la division cellulaire en empêchant la synthèse des microtubules et la formation du fuseau mitotique. Ce fuseau est vital pour la division cellulaire, qui ne peut alors plus s'effectuer.

Exemples :

- les vinca-alcaloïdes, comme la vincristine, la vinblastine ou la vinorelbine qui se lient à des sites spécifiques de la tubuline, inhibent l'assemblage des tubulines en microtubules ;

- le nouveau groupe de taxanes (paclitaxel [de Taxus brevifolia] avec son dérivé synthétique docétaxel) inhibe la division en stimulant la polymérisation des tubulines, améliorant la formation et la stabilité des microtubules. Ceux-ci ne peuvent alors pas se dégrader, et les chromosomes ne peuvent plus migrer vers les pôles du noyau ;

- les épothilones, produits d'une myxobactérie, ont le même mécanisme d'action que les taxanes, et semblent avoir une activité anticancéreuse similaire.

Inhibiteurs de la topoisomérase

Les topoisomérases sont des enzymes essentielles qui maintiennent la topologie de l'ADN. L'inhibition de la topoisomérase de type I ou de type II gènent à la fois la transcription et la réplication de l'ADN en dérangeant le superenroulement de l'ADN.

Exemples d'inhibiteurs du type I : dérivés de la camptothécine.

Exemples d'inhibiteurs du type II : amsacrine, anthracyclines, dérivés de l'épipodophyllotoxine.

Antibiotiques anti-tumoraux

Il existe beaucoup d'antibiotiques antitumoraux différents, mais en général ils empêchent la division cellulaire par plusieurs moyens :

- liaison à l'ADN en s'intercalant entre deux bases de nucléotides adjacents et en les empêchant de se séparer ;

- inhibition de l'ARN empêchant la synthèse d'enzymes ;

- gêne de la réplication cellulaire.

Ils sont produits par diverses souches de la bactérie Streptomyces. Exemples :

- anthracyclines : doxorubicine et daunorubicine (qui inhibent aussi la topoisomérase II) ;

- actinomycine D ; mitomycine C ; plicamycine ; bléomycine. Ce dernier agit de manière unique en oxydant le complexe ADN-bléomycine-Fe(II) formant ainsi des radicaux libres, qui induisent des dommages et des aberrations chromosomiques.

Hormonothérapie

Plusieurs types de tumeurs peuvent être traités à l'aide d'hormones. Des cancers formés dans des tissus tels que les glandes mammaires et la prostate peuvent être inhibés ou stimulés par des changements appropriés dans la régulation des hormones.

- Les stéroïdes (souvent le dexaméthasone) peuvent inhiber la croissance de la tumeur ou de l'œdème associé (tissu enflé) et ainsi causer la régression de la tumeur du ganglion lymphatique.

- Le cancer de la prostate est assez sensible à la finastéride, un agent qui bloque la conversion périphérique de la testostérone en 5-hydroxytestostérone ; en d'autre termes, la 5-hydroxytestostérone qui est censée stimuler la prostate n'est plus fabriquée, résultant en une inhibition de la croissance cellulaire du cancer de la prostate.

- Les cellules du cancer du sein expriment souvent de manière importante les récepteurs aux œstrogènes et/ou à la progestérone. L'inhibition de la production (avec des inhibiteurs d'aromatases) ou de l'action (avec le tamoxifène) de ces hormones peuvent souvent être utilisés en association avec la thérapie. Les cellules mammaires ne sont en effet plus stimulées par les hormones sexuelles, celles-ci ne pouvant pas stimuler les cellules du fait de l'absence des récepteurs.

- Des agonistes de la GnRH (Gonadotropin-releasing hormone ou gonadolibérine) comme la goséréline possèdent un effet de rétrocontrôle négatif paradoxal suivi de l'inhibition de la libération de FSH et de LH s'ils sont donnés en continu. Ces hormones ne stimulent alors plus la croissance de leurs cellules cibles, comprenant les cellules de la tumeur visée.

D'autres tumeurs sont aussi sensibles aux hormones, bien que leur mécanisme spécifique reste encore flou.

Procédures de traitement

Il y a un certain nombre de stratégies d'administration des substances chimiothérapeutiques utilisées aujourd'hui. La chimiothérapie peut être donnée dans l'intention de guérir ou bien elle peut viser à prolonger la vie ou pallier certains symptômes.

- On peut combiner la chimiothérapie avec d'autres traitements comme la chirurgie ou la radiothérapie. Beaucoup de cancers sont traités de cette manière actuellement.

- La chimiothérapie combinée est une pratique similaire qui désigne un traitement du patient avec plusieurs médicaments différents et simultanément. Ces substances diffèrent dans leur mécanisme et leurs effets secondaires. L'avantage le plus important que cela apporte est la minimisation des chances de résistance pouvant se développer à l'encontre d'un des agents utilisés.

- Lors d'une chimiothérapie néo-adjuvante (ou traitement pré-opératoire), la chimiothérapie vise à réduire la tumeur, rendant ainsi une thérapie locale (comme la chirurgie ou la radiothérapie) moins destructive et plus efficace.

- À l'opposé, une chimiothérapie adjuvante (ou post-opératoire) est utilisée quand la présence de la tumeur est peu visible, mais il y a alors des risques de récurrence : cela peut en effet réduire les chances de résistance développée dans le cas du développement de la tumeur. C'est par ailleurs utile pour tuer les cellules cancéreuses qui auraient migré vers d'autres parties de l'organisme. Cette thérapie se révèle très efficace dans le cas de nouvelles tumeurs qui croissent et dont les cellules se divisent rapidement, et qui sont donc très sensibles au traitement.

Beaucoup de chimiothérapies nécessitent que le patient puisse supporter le traitement. L'échelle de performance est souvent utilisée comme mesure pour déterminer si un patient peut recevoir une chimiothérapie ou si l'on doit réduire la dose administrée.

Le National Cancer Institute (NCI) et le National Institutes of Health (NIH) ont développé un logiciel accessible en ligne (CellMiner) permettant d'apparier les gènes de cancers avec les composés pharmacologiques potentiellement actifs sur ces cancers[3].

Modes d'administration

La plupart du temps la chimiothérapie est administrée par intraveineuse. Selon le patient, le cancer, le stade d'avancement, le type de chimiothérapie et le dosage, le traitement par intraveineuse sera appliqué soit à des patients restant hors de l'hôpital et n'y venant que pour le traitement, soit à des patients devant être admis pendant plusieurs jours voire plusieurs mois dans l'hôpital. Quelques agents sont administrés par voie orale comme c'est le cas pour la prednisone, le melphalan, la gemcitabine, le sorafenib, le mésilate d'imatinib… Pour une administration par intraveineuse continue, fréquente ou prolongée, plusieurs systèmes peuvent être installés chirurgicalement dans le système vasculaire afin d'y maintenir un accès. Les systèmes fréquemment utilisés sont :

- le cathéter de Hickman (ou cathéter tunnellisé) ;

- le Port-a-Cath (ou chambre à cathéter) ;

- la ligne de PICC (pour l'anglais : peripherally inserted central catheter, cathéter central inséré en périphérie).

Ceux-ci ont un très petit risque d'infection, et ont moins de risques de provoquer une thrombose veineuse profonde (phlébite) ou une extravasation (fuite du produit en dehors du vaisseau où il doit être introduit) ; les produits utilisés sont souvent des agents cytotoxiques ou caustiques qui sont dilués dans le sang. Dans le cas d'une extravasation, ces produits peuvent endommager voire tuer les tissus environnants, d'où l'intérêt de ces techniques. Elles abolissent en effet la nécessité d'insertions répétées de canules périphériques.

Il existe aussi une forme d'administration dans les artères. Cela peut être fait en combinaison avec l'ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique.

Effets secondaires

Le traitement peut être épuisant pour le patient. Les techniques chimiothérapeutiques courantes actuelles ont un certain nombre d'effets secondaires touchant en général les cellules corporelles à division rapide. Effets secondaires importants les plus rencontrés (en fonction de l'agent) :

- mucites, c'est-à-dire une inflammation des muqueuses, notamment buccale. Elle apparaît environ 1 à 2 semaines après le début du traitement et peut empêcher de boire ou de manger lorsqu'elle est sévère. Sa prévention repose sur les soins bucco-dentaires préalables, l'hygiène bucco-dentaire et sur l'action de sucer des glaçons (activité démontrée)[4] ;

- alopécie (perte des cheveux) ;

- nausées et vomissements (on parle du risque émétogène des anticancéreux) ;

- diarrhée ou constipation ;

- toxicité hématologique qui concerne :

- les globules rouges. Cette toxicité peut entraîner une anémie. En prévention, il est préconisé l'utilisation d'érythropoïétine (EPO) selon le type de chimiothérapie et le taux d'hémoglobine à la prescription (inférieur à 10 g),

- les globules blancs. Cette toxicité peut entraîner une dépression du système immunitaire d'où des infections (potentiellement mortelles) et des états septiques. En prévention il est préconisé d'utiliser des facteurs de croissance granulocytaires (GCSF) selon le type de chimiothérapie,

- les plaquettes. Cette toxicité peut entraîner des hémorragies ;

- cardiotoxicité ;

- hépatotoxicité ;

- néphrotoxicité ;

- toxicité unguéale, c'est-à-dire des lésions des ongles (mains et pieds) qui peuvent être douloureuses et inesthétiques. Sa prévention repose sur des soins locaux (vernis opaques durcisseurs) et des soins de froid (compresses congelées mises autour des poignets et des chevilles) 15 minutes avant, pendant et 15 minutes après la chimiothérapie (Taxotère) ;

- asthénie ;

- neurotoxicité ;

- neuropathie périphérique sensitive qui est une affection évolutive, persistante et parfois irréversible caractérisée par une douleur, un engourdissement et une sensibilité au froid des mains et des pieds marquée par des picotements au niveau des doigts mais aussi du nez, des joues et des arcades sourcilières[5] ;

- des perturbations cognitives post-chimiothérapie sont parfois décelées chez les patients traités pour les cancers du sein, les cancers de l’ovaire, les cancers de la prostate, d’autres cancers hormono-dépendants[6] ou des cancers nécessitant une chimiothérapie agressive[7] - [8] ;

- une recherche de 2011, publiée dans Nature Medicine[9] a découvert un nouveau mécanisme de résistance induit par la chimiothérapie. Les cellules saines dans l'environnement de la tumeur « subissent des altérations de leur ADN et produisent une protéine dénommée WNT16B qui permet aux cellules cancéreuses de se développer et envahir les tissus environnants en résistant aux traitements[10]. » Cette découverte incite les chercheurs à trouver un moyen de bloquer cet effet secondaire du traitement dans le « micro environnement de la tumeur », comme « un anticorps à la protéine WNT16B » ;

- chez l'adolescent mâle une chimiothérapie peut avoir un effet épigénétique (transmis donc à la descendance) sur via une modification qualitative du sperme (anomalies de l'ADN)[11]. La chimiothérapie reprogramme en quelque sorte l'épigénome des cellules souches spermatogènes ; on parle d'épimutations de la lignée germinale (cellules du sperme)[11].

Photobiomodulation pour réduire certains effets secondaires

La photobiomodulation est une une thérapie par laser/Led de faible énergie, qui peut permettre de réduire certains effets secondaires de la chimiothérapie. Elle peut aider à cicatriser les tissus endommagés. Elle pourrait aussi être utilisée dans la prise en charge d’autres effets secondaires, tel que neuropathies périphériques induites par certaines chimiothérapies, avec des fourmillements, des picotements ou une perte de sensibilité; les lymphœdèmes, qui sont un gonflement des tissus ; la sècheresse buccale ; le trismus, une contraction constante et involontaire des muscles de la mâchoire[12] - [13].

Au sujet des résultats obtenus

En leur temps, plusieurs cancérologues français et américains reconnus ont exprimé leurs doutes quant à l'utilité de la chimiothérapie pour guérir le cancer :

- en 1956, Hardin B. Jones, alors professeur de physique médicale et de physiologie à Berkeley, publie les résultats d'une étude sur le cancer qu'il a menée : « Les patients qui ont refusé tout traitement ont vécu en moyenne douze ans et demi. Ceux qui se sont soumis à l’intervention chirurgicale et aux autres traitements traditionnels ont vécu en moyenne trois ans seulement »[14].

Ces avis datent d'une époque où la chimiothérapie n'était encore qu'une discipline embryonnaire qui a bénéficié depuis de nombreux progrès.

Une étude publiée en 2012, portant sur la période 1985-2004, met en évidence une augmentation du taux de survie des femmes atteintes d'un cancer du sein avec métastases[15]. La majorité de cette amélioration est attribuable aux cancers à récepteurs hormonaux positifs, c'est-à-dire ceux pouvant être traités à l'aide d'hormonothérapies. En revanche, d'après cette étude, la contribution des agents chimiothérapeutiques cytotoxiques classiques est minimale[15]. Elle met également en évidence une absence de différence entre le taux de survie avec les anciens agents cytotoxiques et celui avec ceux introduits depuis 1994[15].

En termes de financement et d'orientation des recherches

La part des chimiothérapies dans l'amélioration de la survie à 5 ans étant estimée inférieure à 3 % parmi les adultes traités en Australie et aux États-Unis en 1998 et les effets secondaires étant importants, certains cancérologues australiens ont rediscuté en 2004 l'orientation des fonds de la recherche thérapeutique investis dans la chimiothérapie anticancéreuse des cancers solides[16].

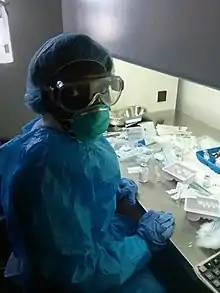

Risque professionnel

Le 20 juillet 2021, l'ANSES recommande d’inclure « 18 principes actifs de médicaments anticancéreux à l’arrêté français fixant la liste des substances, mélanges ou procédés cancérogènes au sens du code du travail »[17] afin de mieux protéger les personnels exposés à ces substances[18].

Prospective

La recherche porte sur d'éventuels moyens de mieux cibler les cellules cancéreuses en utilisant moins de substances actives, de manière à diminuer le coût des traitements et leurs effets secondaires.

Parmi les pistes actuellement explorées (sur le modèle animal dans un premier temps) figurent :

- l'intégration du médicament dans un polymère biodégradable qui se désintègrera peu à peu après implantation dans ou à côté d'une tumeur ; ceci exige de traiter avant la production de nombreuses métastases et cette procédure ne s'est pas montrée efficace pour certains cancers (cancer du pancréas par exemple, lors duquel la tumeur accumule des fluides dont la pression tend à chasser le médicament hors du tissu cancéreux ;

- de nombreux médicaments (dont le Cisplatine ou la gemcitabine sont "polaires" ; ils tendent à circuler dans un champ électrique de l'anode vers l'électrode[19]. Ainsi, de petits champs électriques générés par des courants faibles (indolores) peuvent aussi guider et concentrer des toxines chimiques médicamenteuses vers des tumeurs très localisées et souvent difficiles à traiter (ex : dans l'œil ou la vessie, voire dans des tumeurs solides) en affectant le moins possible les cellules saines voisines. Ceci pourrait être fait à partir d'un petit réservoir de chimiothérapie liquide implanté et qui contiendrait aussi l'une des électrodes produisant le champ électrique permettant de guider le médicament vers le tissu tumoral proche, l'autre électrode étant implantée de l'autre côté d'une tumeur profonde, alors que des tumeurs situées juste sous la peau pourraient être traitées par un réservoir dont l'électrode serait placée sur la peau au-dessus de la tumeur alors que l'autre électrode est placée de l'autre côté de la tumeur ou du corps (de la souris dans le cas des premières expérimentations, qui selon un article paru début 2015 dans Science Translational Medicine semblent porteuses d'espoir, dont pour des cancers hormonaux tels que le cancer du sein ou du pancréas[19]. Selon cet article, ce dispositif a permis chez le chien de produire une concentration sept fois plus importante du médicament dans le tissu pancréatique, tout en réduisant de 25 fois sa présence dans le sang (comparativement à des animaux ayant reçu le médicament par injection). Même quand la tumeur n'est que réduite, elle devient plus facile à extraire chirurgicalement[19]. En 2015, l'adaptation des dispositifs à l'être humain (implantation de réservoir de chimiothérapie liquide) n'est pas encore prête[19].

Notes et références

- Voir Marcel Delépine, Notice sur la vie et les travaux de Ernest Fourneau (1872-1949) (extrait du Bull. Soc. chim. Fr.), Paris, Masson et Cie, s.d. (1950 ?), 90 p., p. 65 : « On est véritablement stupéfait que tous les bénéfices moraux et matériels d’une telle découverte aient été concentrés sur Domagk seul, par l’attribution du prix Nobel, alors que les applications et les bienfaits innombrables de la thérapeutique sulfamidée dérivent uniquement de la découverte faite à l’Institut Pasteur. »

- Psychopharmacologie : Chimiothérapies psychiatriques Pierre DENIKER - Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 14 octobre 2014.

- (en) Site de CellMiner

- La revue Prescrire, Mucites orales dues aux traitements anticancéreux, no 282, avril 2007

- (en) Brittany Moya del Pino, « Chemotherapy-induced Peripheral Neuropathy », NCI Cancer Bulletin, Bethesda, National Cancer Institute, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Matsuda T, Takayama T, Tashiro M, Nakamura Y, Ohashi Y, Shimozuma K, « Mild cognitive impairment after adjuvant chemotherapy in breast cancer patients--evaluation of appropriate research design and methodology to measure symptoms », Breast Cancer, vol. 12, no 4, , p. 279–87 (PMID 16286908, DOI 10.2325/jbcs.12.279, lire en ligne)

- (en) Ness KK, Gurney JG, « Adverse late effects of childhood cancer and its treatment on health and performance », Annu Rev Public Health., vol. 28, , p. 278–302 (PMID 17367288, DOI 10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144049, lire en ligne)

- (en) Baudino B. et al., « The chemotherapy long-term effect on cognitive functions and brain metabolism in lymphoma patients », Q J Nucl Med Mol Imaging, vol. 56, no 6, , p. 559–568 (PMID 23172518, lire en ligne)

- (en) Treatment-induced damage to the tumor microenvironment promotes prostate cancer therapy resistance through WNT16B sur Nature Medicine, en ligne le 5 août 2012. Consulté le 17 décembre 2012.

- Cancer: la chimiothérapie pourrait être contre-productive sur L'Express, 6 août 2012. Consulté le 17 décembre 2012.

- Shnorhavorian M, Schwartz SM, Stansfeld B, Sadler-Riggleman I, Beck D, Skinner MK. (2017), Differential DNA Methylation Regions in Adult Human Sperm following Adolescent Chemotherapy: Potential for Epigenetic Inheritance| PLoS ONE. 1er février ; 12(2): e0170085

- Cancer : la photobiomodulation pour réduire certains effets secondaires des traitements, Doctissimo, 12 avril 2023

- La photobiomodulation, nouvel espoir de traitement contre le cancer Europe 1, 14 avril 2023

- (en) Transactions of the New York Academy of Sciences 1956, volume 6.

- (en) Sumanta K Pal, Mary Dehaven, Rebecca A Nelson et Susan Onami, « Impact of modern chemotherapy on the survival of women presenting with de novo metastatic breast cancer », BMC Cancer, vol. 12, , p. 435 (ISSN 1471-2407, PMID 23020297, PMCID 3526502, DOI 10.1186/1471-2407-12-435, lire en ligne, consulté le ).

- (en) G Morgan, R Ward et M Barton, « The contribution of cytotoxic chemotherapy to 5-year survival in adult malignancies », Clin Oncol (R Coll Radiol)., vol. 16, no 8, , p. 549-60 (PMID 15630849)

- https://www.anses.fr/fr/content/reconnaitre-le-caract%C3%A8re-canc%C3%A9rig%C3%A8ne-des-m%C3%A9dicaments-cytostatiques-pour-am%C3%A9liorer-la

- https://www.20minutes.fr/sante/3087203-20210720-cancer-professionnels-anses-propose-inclure-18-anticancereux-liste-procedes-cancerogenes

- Robert F. Service (2015) Electric fields deliver drugs into tumors Science ; Latest News ; 4 février 2015 ; DOI: 10.1126/science.aaa7800

Voir aussi

Bibliographie

- (en) M.R. Tramèr et al. « Cannabinoids for control of chemotherapy-induced nausea and vomiting: quantitative systematic review » BMJ 2001 323: 16-21. Consulté le 17 décembre 2012.

- Cannone P, Dany L, Dudoit É, Duffaud F, Salas S & Favre R. « Étude des représentations sociales de la chimiothérapie: une voie d ‘analyse des relations entre patients et médecins oncologues » Bulletin du cancer 2004;91(3), 279-284 (résumé)

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la santé :

- (en + es) MedlinePlus

- (en) PatientLikeMe

- (no + nn + nb) Store medisinske leksikon

- (en) Sofia Artemi Artemi, Management and Sanitation of the Workers in ChemotherapeuticDepartmentsName: Sophia A. ArtemiYear: 2011, sur academia.edu. Consulté le 17 décembre 2012.