Barrage de Sivens

Le barrage de Sivens est un projet abandonné de barrage sur le cours du Tescou, un affluent du Tarn dans le bassin de la Garonne (France). Le projet initial est abandonné le par arrêté préfectoral.

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Coordonnées |

43° 55′ 00″ N, 1° 46′ 10″ E |

| Cours d'eau |

| Vocation | |

|---|---|

| Propriétaire | |

| Date du début des travaux |

Août 2014 (déboisement) |

| Date de la fin des travaux |

Projet abandonné |

| Coût |

8,4 millions d'euros |

| Statut |

Annulé/abandonné |

|

|

Ce projet aurait créé un lac de barrage permettant la constitution d'une réserve d'eau d'un volume de 1,5 million de m3 utilisable notamment pour l'irrigation de terres agricoles et le contrôle de l'étiage du Tescou. L'impact du projet de retenue réside dans la submersion de 12 hectares d'une zone humide. Les mesures compensatoires prévoient d'en restaurer une superficie totale de 19,5 hectares.

Le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie demande un rapport d'évaluation du projet en [1].

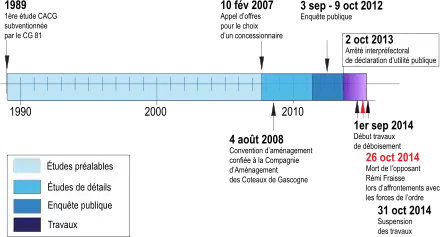

Au cours de la manifestation du 26 octobre 2014, des affrontements entre les forces antiémeutes et un groupe de manifestants conduisent à la mort de l'un d'entre eux, après laquelle le projet est suspendu[2] et des manifestations se déroulent en hommage à l'opposant décédé, Rémi Fraisse, et contre les violences policières. Une nouvelle mission de médiation est alors lancée par le ministère de l’Écologie et du développement durable le et rend ses conclusions en .

En , le tribunal administratif de Toulouse annule les trois arrêtés fondateurs du projet de barrage, en particulier la déclaration d'utilité publique.

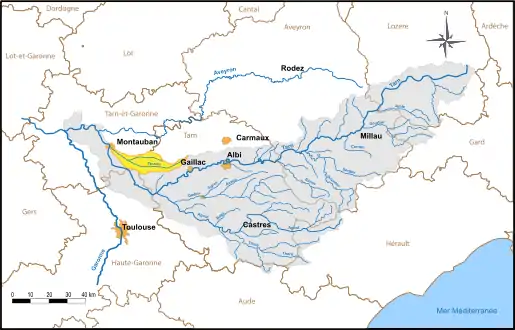

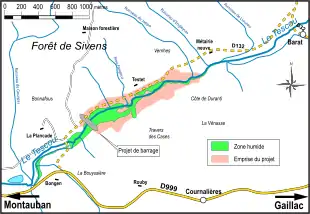

Situation du projet

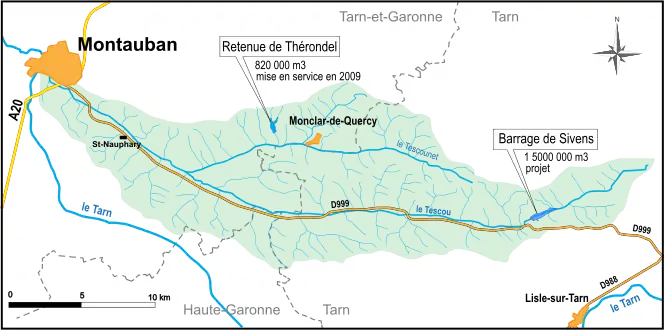

Le Tescou est une rivière qui coule dans les départements du Tarn, de Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne. C'est un affluent direct du Tarn en rive droite qu'il rejoint à Montauban, et donc un sous-affluent de la Garonne. Le bassin-versant du Tescou, situé à l'extrémité ouest du bassin-versant du Tarn, représente une superficie de 324 km2 qui se répartit entre les départements du Tarn (55 %), de Tarn-et-Garonne (43 %) et de la Haute-Garonne (2 %). Il s'agit d'un territoire rural occupé majoritairement par l'agriculture et la forêt. Il est traversé par deux vallées, celles du Tescou et du Tescounet (un affluent rive droite du Tescou qu'il rejoint à Saint-Nauphary). Bassin d'ampleur assez limitée, il s'étage entre 100 et 500 mètres d'altitude ; y coexistent grandes cultures, prairies et quelques peupleraies. Les zones humides sont peu marquées. L'irrigation y est fréquente, mais loin d'être généralisée[3].

Le projet de barrage se situe dans un secteur de la vallée du Tescou largement dominé par les formations boisées (sur les versants) et par les formations prairiales (en fond de vallée) s’étendant sur une longueur totale de l’ordre de 2,7 km dans l’axe de la vallée[4]. Il se situe au nord-ouest du département du Tarn, à 10 km à l'ouest de Gaillac et à 35 km à l’est de Montauban, dans la petite région des « coteaux de Monclar »[5] - [6].

- Bassins-versants du Tarn et du Tescou.

Bassin-versant du Tarn, avec situation du bassin-versant du Tescou.

Bassin-versant du Tarn, avec situation du bassin-versant du Tescou. Bassin-versant du Tescou, avec situation de la retenue de Thérondel et du projet de barrage de Sivens.

Bassin-versant du Tescou, avec situation de la retenue de Thérondel et du projet de barrage de Sivens.

Contexte hydrologique et économique

Prospectives sur les besoins en eau dans le bassin Adour-Garonne

Différentes études sur le réchauffement climatique, comme celles du Giec, mais surtout le rapport d’étude « Garonne 2050 » réalisé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne en 2012, prédisent une diminution importante de la ressource en eau sur le bassin Adour-Garonne dans les prochaines années (jusqu’à 40 %)[7], ainsi qu'une modification du mode des précipitations par des pluies plus marquées en période hivernale et des sécheresses plus marquées en période estivale. Selon ce rapport, une augmentation de la température moyenne annuelle comprise entre 0,5 °C et 3,5 °C entraînerait à l’échéance 2050 de fortes modifications sur l’hydrologie, en particulier des baisses annuelles de débits de toutes les grandes rivières du sud-ouest, comprises entre 20 et 40 %. Sans modification des usages, les étiages seront plus précoces, plus sévères et plus longs[7]. Face à l’ampleur des problèmes futurs, la réduction de la demande ne suffira pas à répondre à l’enjeu. Parmi les solutions retenues figure la création d’ouvrages de stockage hivernal, en complément d’autres leviers, dans tous les scénarios mais avec une ampleur très variable (de 75 à 360 millions de mètres cubes)[8] - [9]. Dans le scénario a minima, il conviendrait de créer 75 millions de mètres cubes de réserves pour un coût de 375 millions d’euros. Pour compenser la baisse des débits d’étiage, il faudrait augmenter le stockage de 360 millions de mètres cubes et diminuer les surfaces irriguées de 15 %, ce qui est déjà un peu le cas puisque la culture du maïs a reculé de 20 % de 1990 à 2010, et les surfaces irriguées ont diminué de 18 % de 2000 à 2010 dans le bassin. L’Agence de l'eau a ainsi inscrit la construction d’une trentaine de barrages totalisant 69 millions de mètres cubes d’ici à 2021 dans le bassin Adour-Garonne[10]. Le barrage de Sivens s'inscrit dans cette liste.

Le collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet, opposé à la construction du barrage de Sivens, ne conteste pas les éléments du rapport Garonne 2050 et en particulier que la ressource en eau disponible devrait baisser de plus en plus. Ce qu'ils remettent en cause « c’est que la solution prévue par le conseil général doit d’adapter la ressource à l’agriculture et non l’inverse. Pour [eux], c’est une impasse, sur le long terme, de réaliser un grand barrage comme celui projeté à Sivens d’autant plus qu’il détruirait une vaste zone humide »[11].

Le plan de gestion des étiages

Le développement très important de l’irrigation dans le bassin Adour-Garonne dans les années 1980 et 1990 s'est traduit par une dégradation quantitative de l'eau et le mauvais fonctionnement biologique des cours d’eau en période sèche. Pour y remédier des plans de gestion des étiages (PGE) ont été élaborés par sous-bassin à partir de 1999[12]. En théorie, une évaluation de ces plans est prévue tous les cinq ans, pouvant conduire à leur modification ou à leur révision. Il est préconisé, après 10 ans d'existence, de le remplacer par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)[13]. Le plan de gestion des étiages (PGE) du Tescou est approuvé par la commission de planification de l’Agence de l’eau Adour-Garonne le et par le préfet de Tarn-et-Garonne coordonnateur de bassin le [14] sur la base des données du recensement agricole de 2000[15]. Il n’a fait l'objet d'aucune révision depuis sa création.

La mission d'expertise nommée le par la ministre de l'Écologie Ségolène Royal, note au sujet de ce plan : « Le PGE du Tescou a été élaboré sous maîtrise d'ouvrage du conseil général de Tarn-et-Garonne, avec une prestation de la CACG sur le volet hydraulique dès 2002 (...). Pour la préparation du dossier de la retenue de Sivens, une actualisation du volet a été réalisée en 2009 par la CACG, sur une base méthodologique inchangée. Sa démonstration d'une stabilité du besoin est peu convaincante (…) et les données de prélèvement disponibles à l'Agence de l'eau avec un recul de quatre ans à l'époque ne sont pas mobilisées »[16].

Pour atteindre le retour à l'équilibre de la ressource en eau, le protocole du PGE du Tescou s'articule en deux phases[17] :

- phase 1 : la création de la retenue du Thérondel (située dans le département de Tarn-et-Garonne) d'une capacité de 820 000 m3. Située à cheval entre les communes de Monclar et de la Salvetat, la construction du Thérondel est achevée en 2009 et la première campagne de soutien d'étiage a eu lieu la même année. Le volume alloué à l'irrigation est de 540 000 m3, celui affecté au soutien d'étiage de 280 000 m3.

- phase 2 : la création du barrage de Sivens (situé dans le département du Tarn) pour un volume 1 500 000 m3.

Il fixe en outre des objectifs quantifiés concernant l'irrigation et le secours à l'étiage.

Organisation de la régulation des prélèvements pour l'irrigation

Pour répondre à l'objectif d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et faire face aux déficits quantitatifs structurels constatés dans les bassins classés en zones de répartition des eaux (ZRE), la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 et ses textes d'application ont défini pour les sous-bassins déficitaires les principes de détermination de volumes prélevables, et instauré la mise en place d'un organisme unique chargé de la gestion collective des prélèvements d'irrigation[18]. Pour le sous-bassin du Tarn qui concerne des irrigants dans les départements de l'Aude, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, de l'Hérault, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, la chambre d’agriculture du Tarn a été désignée en 2013 comme étant l'organisme unique de gestion collective des prélèvements en eau pour l'irrigation agricole[19].

Le Tescou est chaque année concerné par des situations de quasi assecs et par des arrêtés préfectoraux de limitation et d’interdiction de prélever. À partir de 2014, le volume prélevable dans le sous-bassin du Tescou (qui comprend les cours d'eau du Tescou et du Tescounet) est limité à 1 480 000 m3 d'eau[20].

Mode de calcul du volume du barrage de Sivens (estimation projet de 2011)

Par une lettre de mission en date du , une mission commune du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et du Conseil général de l'environnement et du développement durable est chargée d'identifier, dans le bassin Adour-Garonne, les projets de retenues d'irrigation « envisageables d'un point de vue environnemental et économique »[21]. Parmi les 27 projets étudiés figure le barrage de Sivens sur le Tescou. Les objectifs quantifiés concernant l'irrigation figurant dans ce rapport sont issus du PGE du Tescou[22] :

- irrigation de 579 ha (avec quota de 2 000 m3/ha) sur les deux axes réalimentés, l'axe Tescou situé à l'aval du réservoir projeté de Sivens et l'axe Tescounet à l'aval du réservoir existant de Thérondel ;

- irrigation de 127 ha à l'amont de Thérondel (avec quota de 1 600 m3/ha).

Le besoin d'irrigation validé par le PGE s'élèverait ainsi à 1,36 hm3/an. Pour satisfaire l'ensemble de ces besoins quatre années sur cinq, il faut disposer d'un volume stocké de 1,7 hm3. Sachant que le volume utile de la retenue de Thérondel est de 0,8 hm3, sans la retenue de Sivens il manquerait 0,9 hm3 : le bassin est considéré comme étant déficitaire. Selon le rapport de 2011, la retenue de Sivens avec un volume utile de 1,4 hm3 permettrait ainsi de résorber largement ce déficit[22]. Le volume contractualisable avec les agriculteurs pour l'irrigation, retenu pour le projet de retenue de Sivens, est ainsi de 726 000 m3, valeur obtenue en divisant le volume stocké (907 500 m3) par le coefficient forfaitaire de 1,25[23].

Estimations des volumes d'eau nécessaires

Les deux missions successives nommées par Ségolène Royal (expertise du projet le [24] - Nicolas Forray et Pierre Rathouis, puis médiation pour un projet de territoire du Tescou - Nicolas Forray et Pierre-Alain Roche le 10 novembre 2014[25]) aboutissent à des évaluations d'un montant inférieur.

Les experts constatent que, malgré un déclin marqué depuis les années 2000, l'agriculture est l'activité économique principale de la zone, occupant encore 88 % de ce territoire[3]. En 2010, la nature des cultures a toutefois changé, se traduisant par une prédominance des exploitations en grande culture qui représentent 40 % du total et dont le nombre est stable. Les cultures sèches ou faiblement irriguées (céréales à paille, sorgho, tournesol) ont progressé, du moins en valeur relative, les productions liées à l'élevage (prairies, maïs fourrage), demandant beaucoup d'eau d'irrigation, ont diminué. Le maïs est en particulier en nette régression (2 800 ha en 2000, 1 670 ha en 2010). Il en est de même pour les cultures spécialisées (vergers, légumes)[3]. Les surfaces irriguées ont ainsi diminué d’un tiers entre 2000 et 2010, passant de 5 700 à 3 800 ha et ne représentent plus que 12,5 % de la surface agricole utile au lieu de 18,5 % en 2000[26].

Néanmoins, les experts de la mission de médiation reconnaissent que la pénurie d'eau est réelle et vécue par les agriculteurs comme une contrainte à prendre en compte et vis-à-vis de laquelle des solutions sont recherchées[27]. La chambre d'agriculture considère ainsi que le projet de retenue de Sivens est indispensable tant pour le développement de cultures porteuses de valeur ajoutée, telles que le maraîchage et les semences, que pour les enjeux d'autonomie fourragère et d'installation[28] - [29]. Toutefois les experts font état que, selon eux, les besoins ont évolué depuis l'année 2000 prise comme référence pour le PGE. Le nombre de bénéficiaires du barrage de Sivens, estimé initialement à 81, serait plutôt de l'ordre de 40[23]. De ce fait les auteurs affirment qu'il eût été plus judicieux de retenir un volume contractualisable de 448 000 m3, correspondant à 90 % du volume maximum prélevé annuellement sur la période 2004-2009, soit 548 000 m3, ce qui correspond à un volume d’irrigation dans la retenue de Sivens de 560 000 m3[30]. Retenir le volume de 726 000 m3 prescrit dans le PGE obsolète conduirait, selon eux, à construire un projet surdimensionné par rapport aux réels besoins actuels[31]. Selon Benoit Biteau, du PRG, les volumes d'eau du barrage sont par contre insuffisants pour irriguer le maïs de 40 exploitations de 40 hectares, et tout juste suffisants pour 20[32].

Les opposants jugent quant à eux coûteuse la dépense de cette ressource en eau supplémentaire pour l'irrigation, et préconisent des circuits courts permis par l’importance des débouchés à Albi, Montauban et Toulouse, y compris avec la restauration collective[28]. Ils préconisent également des économies d’eau à travers le choix des cultures (sorgho, tournesol…), le choix variétal (maïs à cycle plus court…), des pratiques agronomiques (couverture agro-végétale, agroforesterie…) et des pratiques d’irrigation adaptées (utilisation du matériel, performance des équipements…)[33].

Quel débit minimal ?

Afin d'assurer une eau de bonne qualité et un bon fonctionnement biologique du cours d’eau en toute période et particulièrement en saison sèche, il est souhaitable d'assurer un débit minimum aux cours d'eau, dit débit de salubrité. Le plan de gestion des étiages (PGE) du Tescou fixe ce DOE à 150 l/s à la station de Saint-Nauphary située à l'aval du bassin (à l'entrée de Montauban). Le rapport de 2011 précise que, même sans prélèvement, il faudrait disposer d'un volume stocké de 0,4 hm3 pour garantir ce débit[34].

| Point de suivi | Débit objectif d’étiage | DOE | Débit seuil d’alerte | Débit de crise |

|---|---|---|---|---|

| Tescounet | 40 l/s | 20 l/s | Point de gestion | |

| Tescou amont | 75 l/s | 40 l/s | 30 l/s | Point de gestion |

| St Nauphary | 150 l/s | 50 l/s | Point nodal intégré dans le SDAGE |

Le premier rapport des experts de 2014 fait état que les analyses de qualité de l’eau disponibles en 2002 mettaient en évidence deux paramètres déclassants, les matières en suspension, en lien avec les sols nus pendant l’hiver et le relief marqué, et le phosphore. Il constate que les dispositifs d'assainissement se sont améliorés mais que ce DOE peut encore être retenu comme indicateur en raison principalement de la présence de la laiterie Sodiaal de Montauban (aujourd’hui Nutribio) qui provoquait une nette dégradation de la qualité du Tescou par son rejet à 1,8 km à l’amont de la confluence avec le Tarn. Si en 2000 les calculs conduisaient à définir des débits de salubrité compris entre 300 et 360 l/s, la nouvelle station d’épuration de la laiterie, mise aux normes, et de performances conformes aux meilleures techniques disponibles, rejette moins de 2 milligramme/litre (mg/l) de phosphore. Dès lors, le débit de salubrité de 150 l/s retenu dans le projet permettra, selon les experts, l’atteinte du bon état pour ce paramètre[16].

Position des opposants

Dans une analyse détaillée de 2013 portant sur « L'actualisation du calcul des déficits en eau du bassin du Tescou réalisée par la CACG en et de son impact pour le projet de barrage de Sivens », le collectif met en cause trois points :

- un calcul des déficits fondé sur un débit objectif d’étiage (DOE) incohérent et non réactualisé ;

- des besoins agricoles qui ont fortement décru depuis les calculs réalisés en 2001 ;

- le barrage de Sivens : un volume 3 à 4 fois surdimensionné.

Il suggère que des études complémentaires soient faites et propose des scénarios alternatifs à la construction d'un grand barrage[35].

Descriptif du projet

Barrage de retenue

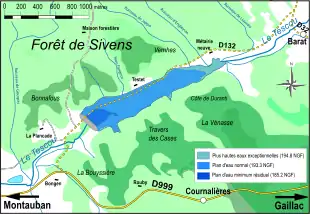

Le projet de barrage est constitué d'une digue en terre formée par un noyau étanche épais en argile, rechargé en amont par des matériaux granulaires de carrière recouverts d'une couche de cailloux de classe granulométrique 50/350 mm et en aval par des matériaux limono-sableux recouverts par une couche de terre végétale enherbée, qui protégerait le talus contre les effets érosifs du ruissellement des eaux de pluie[6]. La hauteur du barrage serait de 12,80 m pour une longueur de crête de 315 m et une largeur de 5 m. Le volume du remblai serait de 145 000 m3 dont 43 000 m3 de matériaux de carrière[36].

Plan d'eau

Le plan d’eau en amont de la digue représenterait une superficie de 34 ha, pour un volume total de 1,5 million de mètres cubes. Il s’établirait à la cote 193,3 m NGF, cote du déversoir servant à l'évacuation des crues. La profondeur maximale serait de 12,8 mètres, pour une profondeur moyenne de 4,40 mètres. Pour un événement très exceptionnel (cas d’une crue de période de retour 1⁄5 000 ans), le plan d’eau pourrait atteindre la cote de 194,8 m NGF, correspondant alors à une superficie de 41 ha[37].

Débits restitués en aval

La régulation des débits restitués en aval de l’ouvrage serait assurée par un ensemble de vannes mis en place sur l’extrémité aval de la conduite dont un by-pass et une vanne de réglage du débit réservé, dispositif qui assurerait en tout temps la restitution du débit réservé défini pour l’ouvrage (12 l/s), compatible avec la conservation des habitats et des peuplements aquatiques[38] - [39].

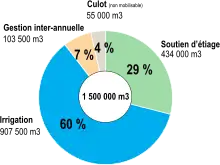

Affectation du volume d'eau stocké

Les apports naturels du bassin-versant sont de 2,8 millions de mètres cubes en année moyenne et de 1,4 million de mètres cubes en année quinquennale sèche, ce qui a contraint le concepteur à envisager un volume de « report inter-annuel » de 103 500 m3 en plus des 55 000 m3 de « culot » de retenue, un volume réservé au maintien de la vie aquatique dans la retenue dont l'utilisation risquerait d’entraîner des particules fines en aval, pouvant colmater les fonds[40]. Ceci résulte du choix de construire le barrage en amont du bassin-versant (27,8 km2) afin de permettre un accès à l'eau au plus grand nombre d'irrigants possible. Cela présente toutefois le risque de ne pas remplir la retenue avant fin mai si elle est presque vide au de l'année précédente et si l’hiver et le printemps sont secs[40].

Le volume total créé par la retenue serait de 1 500 000 m3 dont 55 000 m3 de culot. Le volume disponible, de 1 445 000 m3 se répartirait comme suit : 907 500 m3 pour l'irrigation (62,8 % du volume disponible ou 60,5 % du volume total), 434 000 m3 pour la salubrité (29,0 % du volume total) et 103 500 m3 pour la gestion inter annuelle (6,9 %)[41] - [42]. Le volume contractualisable pour l'irrigation est de 726 000 m3, valeur obtenue en divisant le volume stocké (907 500 m3) par le coefficient forfaitaire de 1,25[40].

Maîtrise d'ouvrage

La maîtrise d'ouvrage de la retenue de Sivens est assurée par le conseil général du Tarn, qui a délégué la concession d'aménagement en 2007 à la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), une société anonyme d’économie mixte (à capitaux majoritairement publics) créée en 1959, dont le siège est à Tarbes et spécialisée dans l’étude et la mise en œuvre de projets d’aménagement du territoire[43].

Coût et plan de financement

L'article 9 de la convention passée le entre le conseil général du Tarn et la CACG précise que « le montant prévisionnel de l'aménagement est fixé en valeur à 6 420 000 € HT soit 7 678 320 € TTC comprenant les travaux et les acquisitions foncières mais pas les mesures compensatoires[44], estimées quant à elles à 1 100 000 M€[45];

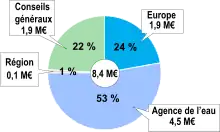

Une nouvelle estimation a été communiquée aux experts le par le service du conseil général lors de leur audition. Le coût du projet s'établirait aujourd'hui à 8 441 000 € HT, se répartissant en 2 tranches comme suit[46].

| Nature dépenses | Total | Agence de l'eau | Feader | CG | Région | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1re tranche (études) | 669 000 | 334 500 | 252 500 | 82 000 | ||

| 2e tranche (travaux) | 7 772 827 | 4 126 739 | 2 031 839 | 1 614 249 | ||

| Total | en € | 8 441 827 | 4 461 239 | 2 031 839 | 1 866 749 | 82 000 |

| en % | 100 | 52,8 | 24,1 | 22,1 | 1 | |

Le plan de financement s'établirait dès lors comme suit : 52,8 % de l'agence de l'eau, 24,1 % de l'Union européenne (Feader), 22,1 % du maître d'ouvrage (conseil général du Tarn, avec un fonds de concours du Tarn-et-Garonne).

Gestion des ouvrages

Dès le rapport de 2011, l'État soulevait le problème de la gestion de l'ouvrage qui ne peut être dissociée de celle de l'autre retenue déjà construite sur le Tescounet, la retenue de Thérondel, construite pour sa part par le département de Tarn-et-Garonne, alors que le projet de Sivens est soutenu par le conseil général du Tarn. Le rapport préconisait la mise en place d'une institution de gestion commune[34]. La mission d’expertise de 2014 soulève la même problématique en préconisant une gestion commune et coordonnée des deux ouvrages, intégrant en particulier les difficultés de remplissage de Thérondel[47].

Recevabilité du projet

État initial des milieux naturels décrit dans l'étude d'impact

L'état initial de l'étude d'impact fait une description des habitats naturels terrestres et en particulier des unités végétales dans l'emprise du projet et ses abords immédiats. Les investigations qui ont permis la réalisation de cet état initial ont été réalisées par la CCAG (composantes climatiques, géologiques, paysagères, hydrologiques, hydro-biologiques et activités humaines) ainsi que par les bureaux d’étude « Savine Environnement » (aspects relatifs à la flore et à la faune terrestres), « Asconit consultants » (qualité des eaux et peuplements aquatiques), « SCOP Sagne » (analyse des zones humides), Géodes Géologues Conseils (morphodynamisme) et le Cabinet d’architecte paysager Duret (aspects paysagers)[48]. Cet état recense une quinzaine d’habitats différents. Cette zone n’a pas les qualités requises pour faire partie du réseau Natura 2000. Son niveau d’intérêt est départemental, mais il n’est nullement exceptionnel. Sa superficie est par contre relativement importante pour cette partie du Tarn. La zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 de la forêt de Sivens qui s'étend sur 1 200 hectares déborde très légèrement sur le projet de retenue (3 hectares)[28].

| Milieux terrestres | Formation végétale et flore | Parmi les 353 espèces de plantes vasculaires recensées sur le site d'étude, aucune n'est protégée au niveau national, régional ou départemental. En revanche, quinze d'entre elles sont rares sur la majeure partie de la région, ou figurent sur la liste de la flore déterminante pour la modernisation de l'inventaire ZNIEFF dans la zone de plaine de Midi-Pyrénées et méritent à ce titre une attention particulière[49] : aigremoine odorante, aubépine épineuse, catabrose aquatique, cirse acaule, gesse de Nissole, ophioglosse commun, Samole de Valerand, Serpolet occidental, ciste à feuilles de sauge, chêne tauzin, laîche faux souchet, salicaire à feuilles d'hysope, nénuphar jaune, orchis élevé, pourpier d'eau[50]. | |

| Zones humides | Le fond de vallée du Tescou abrite une zone humide d'une superficie de 18,81 ha dont les formations boisées humides représentent à elles seules une superficie conséquente de 12,8 ha d'aulnes, de frênes et de prairies humides. Le bureau d'étude SCOP Sagne, qui a caractérisé la zone humide du Testet, indique que « cette zone humide fait certainement partie des zones humides majeures du département du point de vue de la biodiversité »[51]. L'existence de ces zones résulte de la présence d'un aquifère temporaire perché d'une surface de 40 ha, à fortes fluctuations verticales, alimenté par les ruissellements latéraux et non par le Tescou lui-même[52]. | ||

| Faune | Insectes | Neuf espèces d’insectes d'intérêt patrimonial[53] dont quatre espèces bénéficiant d’une protection réglementaire de niveau national au titre de l'arrêté du : deux papillons (l’Azuré du serpolet et le Damier de la succise), et deux libellules (la Cordulie à corps fin et l’Agrion de Mercure). Seul l’Azuré du serpolet dispose d’une zone de reproduction avérée à l’intérieur de l’emprise de l’aménagement projeté. La présence du grand capricorne, espèce protégée au niveau national et européen est également probable[54]. | |

| Amphibiens | Quatre espèces d'amphibiens faisant l'objet d'une protection nationale (arrêté du [55]) : des grenouilles vertes (Pelophylax), la salamandre tachetée, le crapaud commun et la grenouille agile[56]. | ||

| Reptiles | Sept espèces de reptiles présentant un statut de protection en droit français et/ou européen : le lézard vert occidental, le lézard des murailles, la couleuvre verte et jaune, la couleuvre à collier, la couleuvre d'Esculape, la couleuvre viperine et l'orvet[57]. | ||

| Oiseaux | Une dizaine d'espèces d'oiseaux d'intérêt patrimonial (protection nationale, liste rouge, directive oiseaux, convention de Berne) pourraient être directement concernées par le projet : milan noir, busard Saint-Martin, faucon crécerelle, tourterelle des bois, effraie des clochers, pic vert, pic mar, martin-pêcheur d'Europe, huppe fasciée, torcol fourmilier, alouette lulu, pic épeichette et mésange nonnette[58]. | ||

| Chiroptères | Huit espèces de chiroptères ont été contactées par capture ou au détecteur d'ultrasons dont quatre espèces identifiées avec certitude (pipistrelle commune, pipistrelle de Kuhl, murin de Daubenton, et barbastelle). Toutes les espèces de chauve-souris, ainsi que leurs sites de reproduction et aires de repos sont protégés en droit français (arrêté du [59]). Trois de ces espèces présentent une valeur patrimoniale supérieure : la barbastelle, en déclin en Europe, inscrite à l'annexe II de la directive habitats, le murin de Bechstein et le murin à oreilles échancrées. L'étude d'expertise réalisée en propose des mesures de gestion pour le site et les boisements alentour afin de conserver les populations existantes[60]. | ||

| Milieux aquatiques | Le Tescou est entièrement classé en deuxième catégorie piscicole. Présence de neuf espèces de poissons, composant un peuplement typique de la « zone à Barbeau » : cortège d’espèces classiques pour ce type de cours d’eau (goujon, vairon, loche franche, chevaine) + espèces plus caractéristiques des plans d’eau ou des zones aval des réseaux hydrographiques (perche, gardon, rotengle, perche soleil)[61]. | ||

- Quelques espèces affectées par le projet.

Impacts et mesures compensatoires

L'analyse des impacts prévisibles faite par le maître d'ouvrage porte sur les effets d’emprise, ceux liés au fonctionnement du réservoir et enfin ceux liés au chantier. Un des impacts majeurs est l'atteinte à la zone humide. La réalisation du projet entraînera directement par ennoiement la destruction de 12,7 ha de zones humides et indirectement, du fait de la création du barrage, la perte de fonctionnalité de 5,4 ha[62].

Les mesures que propose de mettre en œuvre le maître d'ouvrage pour compenser ou réduire l'impact du projet sur l'environnement sont, synthétiquement, les suivantes[63] :

| Milieux terrestres | Formation végétale et flore | Aucune espèce recensée sur le site n'étant protégée au niveau national, régional ou départemental, le maître d'ouvrage ne propose pas de mesures compensatoires spécifiques, en dehors du suivi écologique général permettant de contrôler l'impact général du projet. |

| Zones humides | Préservation de la zone humide située en aval de la retenue, avec délivrance en permanence d’un débit de 3 l/s dans la nappe perchée en aval de l’ouvrage. Acquisition de 19,5 ha situés dans les sous-bassins du Tescou et Tescounet pour la réhabilitation et la restauration de nouvelles zones humides en compensation des 13 ha détruits sur le site du projet. Les parcelles acquises seront pour la majorité reconverties en aulnaies frênaies humides. Un programme d’entretien et de suivi sera conduit sur une quinzaine d’année, le temps de l’implantation définitive des boisements. Les sites sélectionnés constituent des ensembles homogènes et cohérents pour réhabiliter et restaurer des zones humides. L'emprise totale de ces sites est de 19,5 hectares et sont localisés sur les communes de La Sauzière-Saint-Jean (81), Lisle-sur-Tarn (81), Monclar-de-Quercy (82), Montdurausse (81), Puycelsi (81) et Salvagnac (81). | |

| Faune | Reconstitution de biotopes terrestres favorables à différentes espèces animales (plus particulièrement chez les papillons et les libellules) actuellement présentes sur le site. | |

| Milieux aquatiques | En l'absence naturelle d'anguilles, de truites ou de toute autre espèce migratrice, il est jugé qu'il n'y a pas lieu de prévoir une passe à poissons. Protection et la valorisation du futur plan d’eau vis-à-vis de l’avifaune et du milieu aquatique. | |

| Tous milieux | Mise en œuvre d’un programme de suivi écologique sur le site et sur le Tescou permettant de contrôler l’impact du projet et l’efficacité des mesures proposées : suivi des plantations et des habitats terrestres, suivi des habitats et des peuplements aquatiques, suivi de la qualité des eaux, suivi du fonctionnement des zones humides. | |

Avis divers sur l'étude d'impact

Un premier avis favorable est émis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) le , jugeant que « l'étude d'impact a identifié et quantifié par des études pertinentes les principaux impacts du projet sur l'environnement et propose des mesures pour les réduire et les compenser ». Le service considère que le dossier « permet à l'ensemble des parties prenantes d'apprécier la qualité du projet au regard de l'environnement et de son implantation ». Il émet toutefois une réserve quant aux taux de compensation surfacique des zones humides : le taux proposé dans le dossier d'enquête est de 1,5 (19,5 ha créées pour 13 ha perdues) alors qu'il devrait être de 2, en application de la méthodologie départementale retenue pour compenser les destructions de zones humides[64].

L'enquête publique se déroule du au mardi . Concernant le volet environnemental la commission juge, dans ses conclusions, que, sur la forme, « l’étude de l’état initial, sérieuse et méthodique, met clairement en évidence la présence sur le site d’espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial, de zones humides, de productions agricoles et forestières ainsi que l’existence d’une habitation riveraine du futur plan d’eau. » Les effets sur l’environnement ne sont pas minimisés et font l’objet d’une analyse détaillée et complète. Sur le fond, la commission juge que « l’inconvénient majeur du projet reste incontestablement la destruction de l’importante zone humide du Testet induite par la construction de la digue, malgré la réalimentation du reliquat de zone humide à l’aval immédiat de celle-ci ». En conclusion la commission émet le les avis suivants :

- favorable au projet de déclaration d’utilité publique mais, compte tenu de l'importance de la destruction de cette zone humide, la commission conditionne cet avis à l'avis favorable de la commission nationale saisie de la demande de dérogation relative à la destruction d’espèces faunistiques et floristiques protégées, à la réalimentation de la nappe, à une tarification de l'eau adaptée, à des contrôles rigoureux des services de l'État, à préciser les modalités de protection de la faune[65] ;

- favorable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de Lisle-sur-Tarn, assorti de deux réserves, l'une concernant le règlement dont le texte doit être plus explicite sur l'engagement à réaliser les mesures compensatoires et l'autre sur le plan de zonage où l'emprise du projet doit être exclue des zones boisées protégées ;

- favorable à l’autorisation de défrichement des parties de forêt concernées.

Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) se prononce à son tour favorablement le sur l'aspect loi sur l'eau du projet. Lors de l'examen du projet, il est rappelé que le projet s'inscrit dans les orientations E du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (|SDAGE) : "maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du changement climatique" et C : "gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques humides". Certains membres font toutefois observer qu'il paraît prématuré de se prononcer avant l'avis du conseil national de protection de la nature (CNPN). Deux membres du CODERST expriment un avis défavorable : l'association de protection de la nature et de la défense de l'environnement (UPNET) et la fédération de la pêche[66].

Les instances chargées de l'évaluation des aspects environnementaux du projet : le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et le conseil national de la protection de la nature (CNPN) ont émis trois avis défavorables à l'examen du projet, les impacts environnementaux étant mal évalués[67].

Le CSRPN constate ainsi, dans son avis du [68], que l'« analyse bénéfices-risques est défavorable pour le patrimoine naturel, notamment du fait de l'altération prévisible du bon état écologique actuel du Tescou » et que l'« expertise écologique souffre d'insuffisances et d'interprétations non pertinentes entraînant des omissions ou des minorations d'impact. ». Il « demande [...] que des compléments d'expertises écologiques approfondies soient réalisées avant passage devant le CNPN. ». Il note d'ailleurs que la zone humide touchée est « la seule zone humide majeure de la vallée du Tescou ».

Le CNPN, dans son premier avis en date du [69], indique que le « projet prévoit la création d'un plan d'eau de 41 hectares pour une emprise d'une surface de 48,4 hectares ayant un impact sur 82 espèces animales protégées et se situant en partie sur une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) (forêt de Sivens et coteaux boisés alentour) comportant 343 espèces végétales et 27 habitats au sens Corine dont certains sont des habitats prioritaires de la directive habitats faune flore (directive de l'Union européenne 92/43/CEE). » Il constate que « les inventaires faunistiques sont très insuffisants, ne couvrant pas un cycle biologique annuel, ne couvrant pas en particulier les périodes printanière, automnale, hivernale et la fin de la période estivale et les protocoles d'études sont souvent décrits de façon trop succincte pour informer sur ce qui a été réellement recherché ». Pour le CNPN « le dossier ne répond donc pas aux exigences définies dans l'article L411-2 du code de l'environnement » ; « L'analyse des impacts du projet sur la faune et le maintien des connectivités écologiques sont sous évaluées. » Il conclut : « des impacts sous-estimés, voire non évalués et donc des mesures d'évitement, de réduction ou de compensations insuffisantes, irréalisables, inadéquates ou très hypothétiques qui nous amène à nous poser le but réel de la création de ce barrage. » Il décide : « Au vu de cette analyse, ce dossier a reçu un avis défavorable à une forte majorité de la commission Faune. »[70] Le second avis du CNPN en date du [71] confirme l'avis défavorable. Il indique ainsi : « Si le nouveau document qui nous a été présenté est mieux structuré et des compléments au dossier précédent sur le fond aucun élément nouveau probant ne nous a été fourni. » Il invite encore à ce que le dossier soit complété et qu'une expertise indépendante soit réalisée sur les calculs de débit et les besoins en eau.

En dans une note d'analyse sur la surface prévue pour les zones compensatoires à la destruction de la zone humide du Testet, le collectif du Testet reprend l'argumentation de divers services pour préciser que le taux de compensation des zones humides devrait être de 2 et non de 1,5 et affirme que l’efficacité des mesures compensatoires n’est pas démontrée[72] - [73].

Conclusion sur la recevabilité avec les arrêtés interpréfectoraux d'

Au vu de l'avis défavorable du conseil national de la protection de la nature (CNPN), la ministre de l’Écologie Delphine Batho signifie le au préfet du Tarn qu'elle ne l'autorise pas à signer les arrêtés. Par la suite, Delphine Batho étant limogée le [74], le projet est relancé. Les préfets du Tarn et de Tarn-et-Garonne le jugent finalement recevable, et signent divers arrêtés : de déclaration d'utilité publique (DUP) le , d'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) et de déclaration d'intérêt général (DIG) le . La préfète du Tarn signe aussi l'arrêté préfectoral « dérogation espèces » le . Ces arrêtés sont immédiatement attaqués au tribunal administratif par diverses associations.

Risque financier

Selon le rapport de la mission d’expertise de 2014, le montage financier actuel du projet court un risque financier important pouvant conduire à limiter la part des fonds européens si les conditions d’intervention du Feader et le respect du régime des aides d'État ne sont pas respectés. Le recours à un financement européen est en effet conditionné au fait que les superficies irriguées ne soient pas accrues. C’est sur cette base que la mission de médiation propose de limiter le volume dédié à l’irrigation à 448 000 m3 correspondant à 90 % du maximum des prélèvements effectués sur la période 2005-2009. Aller au-delà de ce volume nécessiterait de modifier le plan de financement en diminuant la part des fonds européens[75]. Dans toutes les hypothèses, elle préconise de s’assurer par des engagements écrits, de l’accord des agriculteurs bénéficiaires pour assurer leur part de financement de l’exploitation et du fonctionnement de l’ouvrage, pour une période à déterminer.

Par ailleurs le taux maximum possible d’intervention des fonds publics pour les investissements concernant la protection et l’amélioration de l’environnement est de 80 %, alors que celui pour la modernisation des exploitations est de 50 %. Ainsi le taux de 80 % ne pourrait s’appliquer qu’à la part de soutien d’étiage. C’est pourquoi la mission d’expertise propose le reversement de la part de l’aide européenne correspondant au volume créé au-delà de la seule substitution, tout en n'écartant pas une interprétation plus sévère du règlement par l'Europe qui pourrait conduire à une annulation complète de la participation européenne[76].

Position des opposants

Sur ce volet économique, le collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet, en tout état de cause opposé à la construction du barrage, a fait part aux experts lors de leur audition, du « coût disproportionné en investissement et en fonctionnement du projet »[77].

Acteurs dans la mise en œuvre du projet

Favorables au projet

Les élus du conseil général du Tarn sont quasi unanimement favorables au projet. Lors du vote de , 43 conseillers généraux sur 46 votent pour, deux s'abstiennent et un est contre. De même, les agriculteurs de la vallée sont majoritairement favorables[78].

La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) soutien le projet qu'elle qualifie de retenue d'eau et non de barrage. Xavier Beulin, son président, dénonce la « manipulation de l'opinion » et considère qu'il s'agit de la survie de petites exploitations agricoles dans une zone « peut-être la plus pauvre du Tarn »[79]. Thomas Diemer, président des Jeunes agriculteurs, est sur une position similaire : la retenue d'eau permettra le « maintien des exploitations agricoles nombreuses, à taille humaine et aux productions variées »[80]. Jean-Louis Cazaubon, pour la chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées, appelle à soutenir le président du conseil général du Tarn, Thierry Carcenac, initiateur du projet[81]. Jacques Valax, député de la deuxième circonscription du Tarn et conseiller général du département du Tarn, estime que l'abandon du projet serait un déni de démocratie, dans la mesure où les élus et les habitants y sont favorables[82].

Opposés au projet

Le projet de construction de ce barrage est l'objet de vives contestations notamment à cause de la destruction d'une zone humide de 13 hectares où sont présentes 94 espèces protégées[83] - [84]. La contestation est à plusieurs reprises comparée à celle du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes[85] - [86] ; à ce titre, le site est décrit comme étant une zone à défendre (ZAD)[85] - [87] - [86] - [88] - [89]. L'opposition au barrage est soutenue par la confédération paysanne[90], Europe Écologie Les Verts, le Parti de gauche et le Nouveau Parti anticapitaliste[91].

Le Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du TESTET, créé en 2011, regroupe différentes associations de protection de l'environnement sur le département du Tarn ou de la région Midi-Pyrénées : APIFERA-Tarn, Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, Nature et Progrès-Tarn, SEPRA (Sauvegarde de l’environnement en pays rabastinois), Vallée du Gijou, etc. Ce collectif agit à travers des actions de sensibilisation, ou des recours administratifs ou juridiques. Le Collectif reçoit le soutien financier de la Fondation pour une Terre humaine[92].

Les principaux arguments des opposants au barrage sont les conflits d'intérêts entre la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et le conseil général du Tarn, le coût environnemental (destruction de la zone humide du Testet), le coût du projet, le faible nombre d'agriculteurs bénéficiant du barrage, ainsi qu'un moindre besoin en eau actuel par rapport à ce que les études montraient en 2001[87].

Les activistes occupant la zone : selon le journaliste Nicolas Truong, ces opposants regroupent diverses tendances, aux limites poreuses[93] :

- les zadistes, communards antiproductivistes ;

- les décroissants, qui cherchent à préserver des îlots de biodiversité pour le monde de l'après-pétrole ;

- les transitionneurs, qui eux aussi sont dans l'expérimentation de solutions locales à petite échelle ;

- les anarchistes néo-luddites, opposés à la technoscience, aux OGM, etc.

Ce découpage rejoint celui de Fabien Magnenou : écologistes, marginaux, anarchistes, militants encartés à gauche. Les 200 à 300 occupants du site sont majoritairement masculins et jeunes, même si toutes les générations se côtoient[94]. L'Humanité distingue entre « « bouilles », militants historiques, et « zadistes », plus récents »[95]

L'opposition regroupe des composantes diverses, écologistes pacifistes et anticapitalistes principalement. Les soutiens aux opposants ne soutiennent donc pas forcément l'intégralité du mouvement. Parmi les soutiens moraux, le philosophe Edgar Morin publie le une tribune dans le journal Le Monde. Dans ce qui est pour lui une « guerre de civilisation », il compare les opposants au village d'Astérix dans une « juste rébellion » face à « une énorme machine bulldozerisante qui ravage la planète animée par la soif effrénée du gain » et il qualifie la mort de Rémi Fraisse de meurtre. Il dénonce également le silence officiel sur sa mort et ne soutient pas la partie violente des opposants[96].

Recours administratifs et judiciaires contre le projet

Niveau national

Une requête en référé-suspension est déposée au tribunal administratif de Toulouse le contre l'arrêté de DIG/LEMA par le collectif de Sauvegarde de la zone Humide de Testet. Elle est rejetée par ordonnance du Tribunal administratif de Toulouse le [97].

En , le Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet demande la suspension des travaux, par référé auprès du Tribunal administratif de Toulouse après la publication de l'arrêté interdépartemental qui avait déclaré le projet d'utilité publique. Après un premier rejet, le collectif se pourvoit en cassation, le pourvoi est rejeté par le Conseil d'État le 17 avril 2014[98].

Le , les associations France Nature Environnement, Nature Midi-Pyrénées et le Collectif sauvegarde Testet déposent une requête au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en vue de suspendre l'arrêté du par lequel la préfète du Tarn autorise la CACG à détruire des espèces protégées dans le cadre de la réalisation du projet. Cette requête est rejetée le considérant, « qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens des associations requérantes n’était propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’elles contestaient »[99].

Le , l'association France Nature Environnement dépose une requête au juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi en vue de faire cesser les travaux de défrichement engagés le à la suite de l'autorisation de l'arrêté du . Cette requête est rejetée le , déclarant le juge judiciaire incompétent sur la question posée[100]

Le , une plainte contre X est déposée par l'association France Nature Environnement (FNE) auprès du parquet d'Albi pour plusieurs infractions au code de l'environnement et au code forestier lors des travaux préparatoires à la construction du barrage. Au titre de ces infractions, l'avocate de l'association cite la « destruction de zone humide sans autorisation », le « non-respect d'un arrêté préfectoral », la « destruction d'habitat d'espèces protégées » et « un défrichement lancé sans autorisation »[101]. Elle précise que les arrêtés préfectoraux autorisant les travaux comprenaient « la nécessité de préserver trois hectares de zone humide, situés immédiatement en aval de la future digue » et qu'il « s'avère que la moitié de cette zone a été détruite »[102].

Trois recours en annulation sur le fonds restent encore en lice et verront leur jugement par le tribunal administratif de Toulouse avant 2015 ou 2016 contre : l'arrêté du dit "loi sur l'eau" relatif au barrage, celui du déclarant d'utilité publique le projet et celui du autorisant la destruction des espèces protégées[103].

Le , le tribunal administratif de Toulouse annule la déclaration d’utilité publique du barrage de Sivens, ainsi que l’autorisation de défrichement et la dérogation à la loi sur les espèces protégées[104].

Niveau européen

La députée européenne EELV du Sud-Ouest, Catherine Grèze, alerte la Commission européenne à de nombreuses reprises sur la conformité du projet de barrage de Sivens avec le droit européen particulièrement en ce qui concerne le respect des règlements européens en matières d'aides financières d'un projet qui affecte une zone humide. La Commission européenne s'autosaisit en et demande aux autorités françaises des informations « pour s’assurer que les objectifs de la directive 2000/60/CE, dite Directive-cadre sur l'eau, ne sont pas menacés par la réalisation de ce projet et que les exigences de la directive ont bien été respectées ». La réponse de huit pages fournie par le gouvernement le n'a pas été rendue publique[105] - [106].

En , le Collectif écrit au secrétariat international de la Convention sur les zones humides, la Convention de Ramsar[107].

Le , Catherine Grèze adresse une nouvelle question écrite à la Commission européenne lui demandant si elle entend s’opposer au financement Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), alors que la demande de financement déposés par la CACG ne respecte pas à ses yeux les règles en vigueur : un financement à 80 % par des aides publiques est demandé alors que le taux maximum d’aide publique autorisé dans le cas d’un tel barrage est de 50 %[108]. Le , le média La Chaîne parlementaire annonce que la Commission européenne serait sur le point de lancer une procédure d'infraction contre la France pour « violation des directives environnementales », en application de l'article 258 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. La Commission envoie le une lettre de mise en demeure à la France estimant que « la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau »[109]. Elle estime que le projet est de nature à empêcher l’amélioration et la restauration de la masse d’eau et qu’il n’a pas été instruit dans le cadre dérogatoire des Projets d’Intérêts Généraux prévu par l’article 4.7. La Commission reproche ainsi « aux autorités françaises d’avoir sous-évalué les impacts du projet sur les habitats aquatiques, l’hydrologie et la continuité piscicole, et d’avoir entamé une rupture de la continuité écologique »[110]. Les autorités françaises ont deux mois pour répondre à la Commission, sauf demande de délai supplémentaire[111].

Histoire du projet

Études préalables (1989-2006)

Si le tout premier projet remonte à 1969 et est celui d'un promoteur privé souhaitant réaliser un complexe touristique[112], la première étude de faisabilité de la retenue de Sivens dans sa forme actuelle date de 1989. Elle est conduite par la CACG avec le soutien financier du conseil général du Tarn. Elle est suivie de 1999 à 2003 par des études géotechniques et l’étude d’avant-projet sommaire réalisée par la CACG[113].

Le plan de gestion des étiages du Tescou (PGE), qui va servir de référence au projet, est réalisé sous maîtrise d’ouvrage du département de Tarn-et-Garonne en 2003. Il présente trois scénarios possibles de retour à l’équilibre. Ce plan est approuvé par la commission de planification de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, le et par le préfet de Tarn-et-Garonne coordonnateur de bassin le [14].

En 2002-2004, divers sites de retenues en travers du cours d’eau sont identifiés. Le site de Sivens est choisi par comparaison avec trois autres sites de barrage en travers du cours d’eau relativement proches et qui n'ont pas été retenus pour des raisons de disponibilité foncière, d'impact sur les milieux naturels et les habitats d'espèces, et enfin d'effets sur les activités humaines[114].

Concession d'aménagement et enquête publique (2007-2013)

Après avoir lancé un appel d'offres en 2007 pour retenir un prestataire pour réaliser la retenue, le conseil général signe un contrat de concession avec la CCAG le [115]. De 2009 à 2011, le concessionnaire procède à diverses études et expertises permettant d’élaborer, en concertation avec l’administration et les partenaires, les différents volets techniques et environnementaux du projet. Un complément d'étude est en particulier fait en pour mieux caractériser les zones humides concernées par le projet et définir les mesures compensatoires[116].

Le concessionnaire dépose en préfecture le , pour le compte du conseil général du Tarn, les dossiers de déclaration d'intérêt général et de demande d'autorisation de travaux. Une consultation administrative des services de l'État est ensuite diligentée par la direction départementale des territoires (DDT). La DDT émet un avis favorable le , et la DREAL le [117].

Les enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique des travaux et mesures compensatoires, à la cessibilité des terrains et à l'autorisation des travaux ont lieu du lundi au mardi [65]. La commission émet un avis favorable subordonné à l’avis favorable de la Commission nationale, saisie de la demande de dérogation relative à la destruction d’espèces faunistiques et floristiques protégées[65].

Au vu de l'avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), la ministre de l’Écologie Delphine Batho signifie le au préfet du Tarn qu'elle ne l'autorise pas à signer les arrêtés. Après son départ du gouvernement , les préfets du Tarn et de Tarn-et-Garonne le jugent finalement recevable, et signent divers arrêtés dont celui de déclaration d'utilité publique (DUP) le .

Premières actions de mobilisation (2011-2012)

Dès son lancement, le projet suscite certaines oppositions. Le Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du TESTET est en particulier créé en 2011, avec comme objectif la défense de « la dernière zone humide d’importance du bassin versant du Tescou menacée de destruction », et dénonçant un projet inadapté, dont le coût environnemental et financier est très élevé, au profit de pratiques agricoles qui seraient, selon le collectif, une impasse pour les agriculteurs comme pour la société dans son ensemble[118]. Différentes actions de mobilisation sont réalisées en 2011-2012 [119] pour sensibiliser la population et réunir des fonds.

Recours, occupations du site et expulsions (-)

Des recours sont déposés au tribunal administratif de Toulouse le par Le Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du TESTET, contre deux arrêtés préfectoraux : celui déclarant le projet « d’intérêt général » et l'autre autorisant le prélèvement des espèces protégés. Ces recours seront rejetés par le tribunal administratif en .

En 2013, le collectif est rejoint dans l'opposition par le groupe « Tant qu'il y aura des bouilles », du nom des terres ou prairies humides réputées sans valeur financière et qui seraient inondées avec le barrage, qui, utilisant les mêmes méthodes que pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, occupe le site en , simultanément à la publication de l'arrêté interpréfectoral déclarant le projet d'utilité publique et autorisant les travaux.

Dès le mois de des incidents ont lieu entre une vingtaine d'hommes encagoulés et les opposants au projet[120]. Les opposants au barrage sont expulsés le par la gendarmerie sur décision de justice[121]. Une deuxième expulsion a lieu le [121].

Le , une grève de la faim est commencée par trois opposants rejoints ensuite par cinq autres. Trois de ces militants sont hospitalisés le après avoir observé entre 48 et 53 jours de grève de la faim[122].

Les travaux de déboisement commencent le sous une haute surveillance policière. Ils s’achèvent le 20 du même mois malgré différentes actions militantes menées contre ces travaux .

- Vue de la zone fin août - début octobre.

Le petit pont du Testet permet le franchissement du Tescou par le sentier de randonnée (GR de pays) : ici en avant les travaux de déboisement et en octobre après déboisement.

Le petit pont du Testet permet le franchissement du Tescou par le sentier de randonnée (GR de pays) : ici en avant les travaux de déboisement et en octobre après déboisement. Camp de la Métairie Neuve, sur le haut de la ZAD.

Camp de la Métairie Neuve, sur le haut de la ZAD. La forêt après le passage des abatteuses en .

La forêt après le passage des abatteuses en . Terrassements du chantier au .

Terrassements du chantier au .

Manifestation des 25 et et mort du manifestant Rémi Fraisse

La coordination des opposants au barrage de Sivens lance un appel à un grand rassemblement sur site le [123]. Après la visite lundi de Cécile Duflot et Noël Mamère venus apporter le leur soutien aux manifestants[124], diverses personnalités sont sur le site le parmi lesquelles José Bové (député européen d'EELV et syndicaliste de la Confédération paysanne), Pascal Durand (député européen d'EELV) et Jean-Luc Mélenchon (député européen du Parti de gauche)[125] - [126].

En prévision du rassemblement, la préfecture fait évacuer le chantier ainsi que tout le matériel. Les gendarmes mobiles présents pour protéger le chantier sont retirés. Ne restent sur place qu'une cabane de chantier et un générateur électrique équipé de projecteurs, gardés par trois vigiles. Dans la nuit du 24 au 25, « un groupe d'une trentaine de personnes » incendient cette cabane et ce générateur[127], ce qui provoque probablement le retour des forces de l'ordre[128] - [129]. La gendarmerie revient donc sur le site alors que les CRS se retirent eux à 18 h[127]. Selon la journaliste Louise Fessard, dans l'après-midi plusieurs centaines de policiers antiémeutes sont présents sur le chantier, malgré la promesse du préfet : un policier syndiqué s'étonne de cette présence alors « qu'il n'y avait ni risque ni d'atteinte aux biens ou aux personnes », un haut fonctionnaire relevant que cette zone était loin d'être vitale[130]. Selon le commandant du groupement de gendarmerie du Tarn, 2 000 personnes manifestaient pacifiquement quand « 100 à 150 anarchistes encagoulés et tout de noir vêtus [qui] ont jeté des engins incendiaires » sur les forces de l'ordre[131]. Cette zone déserte est alors transformée en zone de guérilla, le tout alors que la nuit est tombée[132].

L'affrontement est violent. Aux jets de cocktails molotov et de pierres, les gendarmes retranchés dans un enclos grillagé répliquent avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes[133]. Selon Mediapart, plus de 700 grenades de tous types dont 42 grenades offensives « OF F1 » auraient été tirées[134], alors que le directeur général de la gendarmerie nationale Denis Favier n’évoque que 23 grenades « OF F1 »[135].

Vers deux heures du matin, une grenade offensive atteint un militant, Rémi Fraisse, qui est tué sur le coup par l'explosion[136]. L'autopsie indique que Rémi Fraisse est mort de plaies importantes au dos, causées par une explosion de trinitrotoluène (TNT)[137]. Le , Claude Derens, le procureur d'Albi, après avoir dans un premier temps refusé de confirmer l'hypothèse d'une grenade lancée par les forces de l'ordre, évoquée dans la presse[138], reconnaît que l'enquête est orientée vers une grenade offensive projetée par les forces de l'ordre[139]. L’avocat de la famille de Rémi Fraisse confirme le avoir déposé deux plaintes : l'une pour « homicide volontaire » et l'autre pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner »[140]. Le procureur d'Albi se dessaisit du dossier au profit du parquet de Toulouse, compétent pour les affaires touchant au domaine militaire, qui ouvre le une information judiciaire contre X au motif : « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, faits commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions »[141]. Le ministre de l'intérieur du moment, Bernard Cazeneuve, n'a aucune réaction à la suite de cette mort, qualifiée par certains d'assassinat.

Le Défenseur des droits Jacques Toubon annonce de son côté avoir décidé de se saisir d'office « de la mort de ce jeune homme », en tant qu'autorité indépendante[140].

Le , le gendarme J., qui avait lancé la grenade mortelle, est placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête judiciaire visant les « faits commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions »[142].

- Zadistes lors des affrontements et vues du site.

Premier rapport d'expertise et suspension des travaux ()

Le , Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, nomme une mission d’expertise pour favoriser le dialogue et vérifier les garanties d’une gestion durable de la ressource en eau. Cette mission, composée de deux ingénieurs généraux des ponts, eaux et des forêts, est chargée d'évaluer le projet et de s'assurer que celui-ci permette de « concilier la sécurisation d’une activité agricole raisonnée et la préservation de la ressource aquatique et des milieux naturels »[24]. La lettre de mission est signée le [143] et le rapport, très critique vis-à-vis du projet et préconisant plusieurs améliorations, est remis à Ségolène Royal le [144].

Le , après avoir adressé ses « condoléances attristées à la famille et aux amis de Rémi Fraisse », le président du conseil général du Tarn « [prend] acte de l’impossibilité de poursuivre toute activité liée au déroulement du chantier sur le site de Sivens » sans toutefois envisager un arrêt des travaux[145]. Ben Lefetey, porte-parole du collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet et militant à Europe-Écologie[146], souhaite que cette suspension dure au moins jusqu'à 2015, temps qu'il estime nécessaire « pour retrouver l'apaisement sur le terrain et aux éléments les plus radicaux de quitter la zone »[147].

Nouvelles manifestations

À la mémoire de Rémi Fraisse ou contre les violences policières, de nombreuses manifestations sont organisées en France : des dizaines de manifestations le jour-même de l'annonce de sa mort ou le lendemain[148] dans les grandes agglomérations comme Paris, Lille, Nantes, Toulouse, mais aussi dans de petites villes comme Forcalquier[149] et à l'étranger.

Le , c'est une manifestation en faveur du barrage qui se tient à Albi et rassemble 2 200 personnes selon la police et 5 000 d'après les organisateurs[150]. Elle est suivie le samedi suivant par un ensemble de manifestations dans une vingtaine de villes françaises pour dénoncer les violences policières[151].

Début , après que le conseil général du Tarn a voté pour une version réduite de la retenue d'eau, la gendarmerie évacue le site occupé par les derniers zadistes[152].

Le , une trentaine de zadistes ont nettoyé le site[153] pendant trois heures, avant d'être expulsés par les gendarmes[154].

Suite donnée au projet

Scénario initial de sortie de crise

Pour sortir de la situation bloquée, la mission de conciliation et d'expertise propose dans son rapport d'octobre 2014, cinq scénarios de sortie de crise qui sont évalués en tenant compte de l’état d’avancement du projet, à savoir qu'il a été déclaré d’utilité publique et d’intérêt général, qu'il bénéficie d’une autorisation loi sur l’eau et que les travaux ont commencé puis été suspendus[155].

| Scénario | Descriptif | Satisfaction des besoins de substitution | Possibilité de volumes supplémentaires | Impacts milieux aquatiques | Impact zones humides | Adaptation changement climatique | Coût | Délais | Risque juridique | Risque financier |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Arrêt | La décision ne peut relever que du maître d'ouvrage, le conseil général du Tarn. Risque de cristalliser des blocages de nombreux acteurs locaux et probablement de bloquer l’évolution en cours de la gestion de l’eau sur le bassin Adour-Garonne. | - | - | + | + | - | = | - | + | + |

| Statu quo | Risques juridique et financier. Mêmes impacts. L'Arrêté de déclaration d'intérêt général serait à modifier. | + | + | - | - | + | = | = | - | - |

| Réduction de la retenue | Sur la base des volumes proposés par la mission d'expertise (besoins d'irrigation ramenés à 560 000 m3 contre 907 500 m3 auparavant). Le projet de ne changerait guère, il suffirait de baisser d'un mètre la ligne de crête de la digue. Impacts sur la zone humide identiques à la solution actuelle. | + | - | - / = | - | = | = | = | - / = | + |

| Ré-allocation des volumes | Projet identique mais avec des nouvelles affectations des volumes. Les 278 000 m3 en excédent seraient utilisés pour : améliorer le bilan environnemental du projet (un débit réservé d’hiver plus important, combinée ou non avec une augmentation du soutien d’étiage à Saint Nauphary), augmenter la réserve inter-annuelle ou réaffectées au projet territorial présenté par le conseil général, et permettant d’accompagner des installations en maraîchage, des cultures à forte valeur ajoutée, semences. Impacts sur la zone humide identiques. | + | + | + | - | + | = | = | + | + |

| Retenues latérales | Abandon du projet en cours et création de trois ou quatre retenues de 300 000 m3. | + | + | + | + | + | + | - | + | + |

Médiation pour un projet de territoire

Une nouvelle mission[25] reçoit de Ségolène Royal le mandat de poursuivre le dialogue avec l'ensemble des acteurs pour élaborer une solution. Un premier groupe de travail se réunit le à la Préfecture du Tarn et permet d’établir une méthode et un calendrier de travail. Trois réunions de travail complémentaires doivent permettre d'arriver à un « constat partagé » avant la fin de l'année[156]. À l'issue de la réunion, les ingénieurs de la mission déclarent qu'au-delà des cinq scénarios du rapport d'expertise dont chacun peut avoir sa propre évaluation, d'autres solutions seront examinées : des anciennes écartées par le concepteur et des nouvelles suggérées dans le rapport ou en séance[156].

Les scénarios présentés par la mission[25] sont :

• SC 1 : barrage conforme au projet, volume réaffecté vers de la gestion inter-annuelle et éventuellement du soutien d’étiage, clarification du plan de financement correspondant pour être conforme aux encadrements communautaires

• SC 2 : barrage sur le site de Sivens, mais dont la capacité est réduite. Report du rejet de la laiterie et réduction des rejets amont.

• SC 3 : réalimentation depuis le Tarn. Report du rejet de la laiterie et réduction des rejets amont.

• SC 4 : création de retenues étanches, latérales, alimentées par pompage, et réalimentant la rivière pour assurer soutien d’étiage et compensation des prélèvements d’irrigation. L’une d’entre elles est envisagée sur l’emprise de la retenue de Sivens, ou sur le site plus amont de la Grate qui faisait partie de l’inventaire CACG de 1989. Variante éventuelle intégrant le site de l’Hirondelle. Report du rejet de la laiterie et réduction des rejets amont.

• SC 5 : scénario 4 mais avec recherche de minimisation de la création de retenues en s’appuyant autant que possible sur la mobilisation des retenues collinaires existantes, à titre définitif (retenues de plus de 40 000 m3, pour leur part non utilisée ces dernières années). Report du rejet de la laiterie et réduction des rejets amont.

L'analyse comparative multicritère de ces scénarios est résumée en page 54 du rapport de la mission[157].

Abandon du projet initial et remise en état

Le projet initial est définitivement abandonné en , l’État ouvrant des discussions pour une retenue d'eau moins ambitieuse. L'accord transactionnel porte sur une compensation de 3,4 millions d'euros de l’État au Département sur l'abandon du projet, soit 2,1 millions pour les dépenses en pure perte et 1,3 million pour réhabiliter la zone humide[158].

En , le tribunal administratif de Toulouse annule les trois arrêtés fondateurs du projet de barrage en particulier la déclaration d'utilité publique. Le démarrent les travaux de réhabilitation du site. L'objectif de l'opération est de restituer au site son état initial avant travaux, notamment en remettant en place la terre déplacée[159].

Nouveau projet de co-construction

En janvier 2016, un nouveau projet de territoire du bassin versant du Tescou est lancé, basé sur une démarche de co-construction qui devait durer environ six mois. Il devait être présenté à l'automne 2017[160].

Le , Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, présentent leurs axes d’actions sur la gestion quantitative de l’eau, alors qu’un important épisode de sécheresse touche de nombreux départements. Ils préconisent une approche globale économe de la ressource mais n'interdisent pas une optimisation via l’utilisation des pluies hivernales pour protéger les ressources en été[161]. Philippe Jougla et Christophe Rieunau, présidents de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs du Tarn en profitent pour rappeler que « La constitution de réserves en périodes excédentaires doit assurer la survie des cultures dans les périodes les plus critiques, Cette idée de contenir de l'eau pour les périodes de sécheresse était celle du barrage de Sivens »[162]

Conséquences du projet et des événements associés

Sur la gestion de l'eau dans le bassin Adour-Garonne

Les experts de la mission de conciliation et d'expertise souhaitent, dans leur rapport d', que « Sivens soit considéré comme un tournant dans la gestion de l’eau en Adour-Garonne, dernier projet d’une époque, première étape d’une évolution majeure ». Ils formulent dans cette perspective trois principales recommandations[163] :

- faire en sorte que le volume substitué ne dépasse pas 90 % du volume prélevé,

- actualiser les plans de gestion des étiages (PGE) tous les cinq ans,

- remplacer les PGE de plus de dix ans par des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage).

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Adour-Garonne, principal document de gouvernance de la gestion de l'eau à l’échelle du bassin hydrographique, correspondant à la période 2016-2021, est précisément en cours d'élaboration et doit être soumis à consultation du public en . Or ce document semble encore en retrait par rapport à ceux des autres bassins hydrographiques quant à la gestion quantitative de l’eau. Ainsi, le Sdage Loire-Bretagne précise que les retenues de substitution pour l’irrigation « ne doivent pas être situées dans le lit mineur d’un cours d’eau » et il encadre également les volumes stockés autorisés : 80 % maximum du volume prélevé dans le milieu naturel les années précédentes. De son côté, le Sdage Adour-Garonne ne précise pas de plafonnement du volume à stocker (d’où la suggestion des experts de ne pas dépasser 90 %) et est muet sur la construction d'ouvrages dans le lit mineur[163].

Sur l'exercice du maintien de l'ordre

À la suite de la mort de Rémi Fraisse, un rapport relatif à l'emploi des munitions en opération de maintien de l'ordre publié le propose plusieurs options concernant l'utilisation des grenades à effet de souffle :

- la confirmation de la suspension d'emploi pour les deux munitions (GLI-F4 et OF F1),

- le maintien de la suspension de la grenade OF F1 et la remise en service des grenades GLI-F4,

- la remise en service des deux types de grenade avec des conditions d'utilisation spécifiques.

Le ministre de l'Intérieur annonce le même jour l'interdiction définitive des grenades offensives, une décision qui vient s'ajouter à l'interdiction de l'usage du Taser (pistolet à impulsion électrique) en maintien de l'ordre pour les corps de police et de gendarmerie en septembre 2014, peu après la mort d'un homme pendant son interpellation[164].

Les grenades lacrymogènes restent autorisées mais les modalités d'emploi des grenades lacrymogènes à effet de souffle, dites « GLI » pour « grenade lacrymogène instantanée », sont durcies. Désormais, « l'utilisation de ces munitions devra se faire en binôme, un binôme composé du lanceur lui-même et d'un superviseur ayant le recul nécessaire pour évaluer la situation et guider l'opération »[164] - [165].

Les grenades de désencerclement équipant les forces de l'ordre depuis 2004 doivent être utilisées « dans un cadre d'autodéfense rapprochée ». Le fonctionnaire doit la faire rouler au sol et « ne jamais la lancer en l'air »[164].

Le lanceur de balle de défense (LBD), commercialisé notamment sous le nom de Flash-Ball et officiellement entré en service dans les forces de police en 2002, qui tire des boules de caoutchouc de 95 grammes à une distance allant jusqu'à 50 mètres, est avéré dangereux voire mortel quand il est utilisé à courte distance ou qu'il atteint le thorax ou le visage[164].

Sur l'environnement du site

Selon Jacques Thomas, écologue et directeur du bureau d'études Scop Sagne qui a réalisé l'étude de caractérisation de la zone humide concernée par le projet, des surfaces sensibles qui devaient être protégées ont été détruites. En effet, sur les 16 ha de zones humides touchées, les 3 ha en aval de la digue devaient être conservés pour servir en particulier d'abri temporaire, dans l'attente de création de mares nouvelles hors du site. Or selon lui, « un hectare et demi de la zone humide à conserver a été totalement détruit et la préservation de l'hectare et demi restant est compromise par les travaux »[166] - [167].

Sur l'association de la population dans les prises de décision

La suspension des travaux ouvre un débat public où l'on différencie légalité et légitimité d'une décision[168]. Certains médias et personnalités politiques critiquent les différences de traitement policier et judiciaire entre les manifestations violentes, selon qu'elles mobilisent des activistes libertaires ou des groupements syndicaux et professionnels (mouvement des bonnets rouges, syndicats agricoles)[169] - [170] - [171]. Le magazine Politis consacre un dossier au sujet[172]. Dans les semaines qui suivent, ce débat occupe une place importante dans les pages « Idées » du Monde : Pascal Bruckner dénonce les « tyrans verts »[173], et un article collectif de Tancrède Voiturier, Martine Boutang, Yann Moulier-Boutang et Yannick Jadot lui répond[174]. Les altermondialistes font le constat du mauvais fonctionnement de ce processus de décision, et selon des modalités diverses, soutiennent généralement les zadistes[175] - [176]. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault (également confronté à une opposition au projet d'aéroport de Notre-Dame-Des-Landes) plaide pour un « débat participatif plus poussé, de type conférence de consensus » pour résoudre ce type de conflits[177].

Dans son discours inaugural de la Conférence environnementale, le , un rendez-vous annuel institué par le chef de l’État en 2012, cinq ans après le Grenelle de l’environnement, avec l’ambition de « faire de la France la nation de l’excellence environnementale », le président de la République qualifie la mort du jeune militant Rémi Fraisse de « drame pour sa famille et pour la nation » dont il veut tirer toutes les conséquences, y compris au niveau des règles de concertation. Il annonce ainsi le lancement d’un chantier pour promouvoir un nouveau modèle de « démocratie participative »[178].

Pour explorer de nouveaux modes d’association des citoyens à l’élaboration de projets, François Hollande donne mission au Conseil national de la transition écologique de faire des propositions de réforme d’ici six mois afin que « les mauvais projets soient arrêtés rapidement, et les bons accélérés ». Il prône par ailleurs, dans les situations de blocage, le recours à des référendums locaux, qui valent « toujours mieux que le fait accompli ou que l’enlisement ». Le Président propose de construire une plateforme informatique où toutes les données, les variantes et les caractéristiques d’un projet puissent être consultées en toute transparence[179].

Sujets sociétaux soulevés par le projet

Place de l'autorité de l’État

Pour Henri Guaino (Député UMP) « l'autorité de l'État est gravement mise en cause » par le fait que le chantier du barrage soit arrêté[180].

François d'Orcival, dans un éditorial du magazine Valeurs actuelles s'appuie sur l'exemple de l’affaire du barrage de Sivens pour démontrer que selon lui, on a « déconstruit l’autorité, depuis celle du père de famille jusqu’au sommet de l’État »[181].

Pour Delphine Batho, au contraire, « L'autorité de l’État, c'était de refuser ce genre de projet. »[182]

Conflits d'intérêts dans les décisions politiques

Le conseil général du Tarn, présidé par Thierry Carcenac, est le maître d'ouvrage du projet de Sivens[183]. Le conseil général a mandaté, en tant que maître d'ouvrage délégué, la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) pour effectuer les études préliminaires, la construction et l'exploitation du projet[184].

La CACG est une société d'économie mixte d'aménagement régional du territoire (loi de 1959). Basée à Tarbes, elle répond entre autres aux demandes des collectivités territoriales des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine. Elle fournit notamment aux agriculteurs irrigants de son périmètre « Grand Sud-Ouest » les structures, le matériel et les conseils pour conduire leur programme d'irrigation. Dans le cadre de sa lettre de mission, la CACG construit des barrages pour l'irrigation de son périmètre depuis les années 1970.

Son président est actuellement Francis Daguzan, par ailleurs vice-président du conseil général du Gers. Pascal Mailhos, le préfet de la Haute-Garonne est le Commissaire du gouvernement auprès de cette compagnie selon le décret-loi de 1959. Le conseil d'administration de la CACG est constitué majoritairement d'élus des conseils généraux des départements concernés et d'élus des conseils régionaux des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées[185]. Dans ce projet de barrage, la CACG, qui vit essentiellement des commandes et des subventions des collectivités locales[186] est à la fois le concepteur du barrage et l'exploitant de l'eau d'irrigation jusqu'à l'agriculteur. Elle fournit également les matériels d'irrigation fixes et mobiles, les conseils techniques et la facturation de l'eau. Plus de 150 ingénieurs et techniciens y travaillent[187]. Le statut de cette société d'aménagement régional, qui est à la fois à capitaux publics mais soumise aux règles du droit des sociétés, peut poser question dans la chaîne de décisions des collectivités territoriales (conflit d'intérêts, droit de la concurrence) : les mêmes personnes ont participé à l'étude recommandant la construction du barrage (au sein de la CACG), puis voté la construction (au sein du conseil général) puis accordé un financement (au sein de la commission Adour-Garonne), et enfin dirigent la construction (à nouveau au sein de la CACG)[185].

Notes et références

- Rapport du CGEDD d'octobre 2014

- AFP, Sivens: la suspension des travaux envisagée, Royal convoque une réunion, Le Parisien, 29 octobre 2014.

- Expertise du projet de barrage - CGEDD -octobre 2014, p. 10

- « Barrage de Sivens - Étude d’impact - Chapitre III : État initial du site », sur le site du collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet, (consulté le ), p. 6

- « Coteaux de Monclar et du Gaillacois », sur le site du CAUE de Midi-Pyrénées (consulté le )

- « Barrage de Sivens - Étude d’impact - Chapitre I : Caractéristiques du projet », sur le site du collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet, (consulté le ), p. 5

- Garonne 2050 : une étude prospective sur les besoins et les ressources en eau - Adour-Garonne - 2012, p. 2

- Garonne 2050 : une étude prospective sur les besoins et les ressources en eau - Adour-Garonne - 2012, p. 15

- Garonne 2050 : une étude prospective sur les besoins et les ressources en eau - Adour-Garonne - 2012 (rapport complet), p. 44