Aromatisation du vin

L'aromatisation du vin remonte à l'Antiquité. Elle vise à améliorer un vin de qualité médiocre, ou à créer une boisson apéritive ou plus additive. Entrent aussi dans cette catégorie des productions locales, artisanales ou ménagères, où le vin est servi après y avoir fait macérer, plus ou moins longtemps, des agrumes ou des petits fruits rouges.

Actuellement, les vins aromatisés, parfois dénommés Vinopops titrent de 16 % à 21 % d'alcool. Ils sont obtenus à partir de substances amères ou aromatiques, parfois sucrées (via un sirop de fruit), selon des recettes spécifiques à chaque maison productrice.

Antiquité

Les Grecs et les Romains aromatisaient leurs vins de multiples façons en enduisant l'intérieur des amphores de résine (tradition qui s'est perpétuée en Grèce avec le retsina) ; en y ajoutant épices et aromates ou en les mélangeant à de l'eau de mer.

Les Grecs aromatisaient le vin avec du miel, de la cannelle ou du thym. On connaît également, à l'époque romaine, un ancêtre du retsina (vin additionné de résine de pin)[1] et du vermouth[2]. Élien mentionne également un vin mélangé de parfum[3] - [4]. On connaît également le vin cuit[5] et, à Thasos, un vin qualifié de « doux »[3].

Les vins réservés à un usage local sont stockés dans des outres de peau. Ceux destinés à la vente sont versés dans des pithoi (πίθοι / píthoi), grandes jarres en terre cuite. On les transvase ensuite dans des amphores enduites de poix, pour les vendre au détail. Les grands crus comportent des estampilles du producteur et/ou des magistrats de la cité afin de garantir leur origine.

La Rome antique crée les premiers grands crus d'Europe occidentale. Les textes d'auteurs contemporains permettent aux historiens de savoir que ces vins étaient appréciés[6]. Diodore de Sicile[7] rapporte:

« On prit l'habitude de servir des repas fastueux, accompagnés de parfums aux senteurs merveilleuses, et pour lesquels on préparait des lits couverts de coussins ... Des vins, ceux qui n'étaient qu'agréables, étaient méprisés ; on faisait, sans retenue, ses délices du falerne, du choix et de leurs rivaux[8]. »

Il était aussi utilisé un ingrédient dénommé le sapa (ou saba en italien), sirop sucré obtenu à partir de raisin. Celui-ci est riche en acétate de plomb produit lors de la fabrication du sirop dans des cuves en plomb. Il était obtenu par réduction d'un jus de raisin (moût ou vinaigre de raisin) par chauffage jusqu'à l'obtention d'un sirop épais et visqueux. La première cuisson donnait le defrutum qui était ensuite concentré en sapa. Il avait un goût sucré avec une pointe d'acidité. Son goût sucré provenait des sucres présents dans le raisin et de l'acétate de plomb, un composé au goût sucré, produit par réaction entre l'acide acétique et les récipients de cuisson en plomb. Du fait de sa teneur en plomb, le sapa était toxique et a été la cause de nombreux empoisonnements au plomb dans l'aristocratie romaine.

Moyen Âge

Vins herbés et épicés

Constantin l'Africain contribua à la réintroduction de la médecine de la Grèce antique dans l’Europe chrétienne. Ses traductions d’Hippocrate et de Galien furent les premières à donner au monde occidental une vue d’ensemble de la médecine antique[9]. Prenant exemple sur ces grands maîtres, Arnaud de Villeneuve, se plut à constater : « Le vin est merveilleux pour les mélancoliques, les colériques et les cardiaques, pour ceux qui ont des problèmes au niveau du foie, de la vessie, de la circulation et particulièrement des artères. Le vin guérit de la dépression, il apporte la joie en ramenant l'homme à la raison et calme le rythme cardiaque. Il soulage une brutale élévation de température et même une fièvre prolongée. À ceux qui en font usage, il donne une attitude raisonnable de l'âme et il les fait rajeunir par la volonté de Dieu »[10].

À l'exemple de Théophraste, le médecin catalan, recteur de la Faculté de Médecine de Montpellier, concocta toute une série de vins herbés et médicinaux : vin cordial, à base de bourrache, mélisse et épices[11], vin aux coings, selon la recette de Dioscoride[12], vin romariné, dont « les propriétés sont admirables »[13], vin sauvage, à base de chou rouge et d'ortie pour soigner les plaies[14], vin d'extintion d'or dans lequel une feuille d'or est plongée quarante fois[15], vin râpeux, dans le moût duquel a été plongé du raifort et qui se prend en apéritif[16], vin d'euphraise, pour les yeux[17], vin de campanule[18], vin de sauge[19], vin hysopique[20], vin de fenouil[21], vin anisé[22], vin au chiendent[23], vin dyamon, valant pour la reproduction[24], vin de chardon[25] et vin de girofle[26].

L'hypocras est une ancienne boisson à base de vin sucré et aromatisé connue dans toute l'Europe médiévale. Le vin est fortement sucré avec du miel, à raison d'environ 200 grammes pour trois litres de vin. Puis on ajoute les épices dites royales dont la cannelle, les clous de girofle et le gingembre. Autrefois des plantes analogues au gingembre telles le galanga et le zédoaire étaient utilisées. La préparation est laissée à reposer puis filtrée avant d'être mise en bouteille où l'hypocras se conserve plusieurs années. Les premières recettes de vin épicé apparaissent à la fin du XIIIe siècle (recettes de claret et de piment dans le Tractatus de Modo) ou au début du XIVe siècle (recette de piment dans le Régiment de Sanitat d'Arnaud de Villeneuve). Les recettes de piment sont majoritairement originaires de pays catalans ou de langue d'Oc. À partir de 1390, les recettes de piment sont appelées Ipocras ou Ypocras, probablement en hommage à Hippocrate et en reprenant l'orthographe espagnole : « Ipocras ». À partir du XVIe siècle, le mot est généralement orthographié « Hypocras ».

Le garhiofilatum (de Giroflée[27]) est un vin où ont infusé de nombreuses épices et des plantes. Il a été réalisé à Montpellier, ville bénéficiant d'un contexte privilégié, celui d'être un port clé d'entrée des épices en France. Il a figuré sur les plus grandes tables royales, dont celle d'Henri III d'Angleterre[28].

Vins édulcorés

Gravure anonyme du XVe siècle.

Dans le Poitou, on ajoutait du plomb afin d'adoucir le goût acide du vin local. Cette adjonction pouvait provoquer une crise aiguë de colica pictonum ou colique du Poitou, c’est-à-dire de saturnisme. Cet empoisonnement par le plomb, dont on se servait alors pour édulcorer et rendre marchand nombre de vins verts et acides, laissait de lourdes séquelles[29].

La colica pictonum fut courante dès l’Antiquité, certains auteurs pensent même qu’elle fut l’une des causes de la décadence de l’Empire romain (canalisations en plomb, étain contenant jusqu’à 30 % de plomb, etc.). Dans La Bataille des vins (1224), Henri d'Andeli excommunia les vins de Beauvais, de Châlons et d’Étampes, accusant ce dernier de donner la goutte mais sans signaler la colica[29].

Bizarrement elle ne fut caractérisée qu’en 1473 par Nicolas Ellemborg, moine bénédictin d’Ottobeuren (Bavière), puis parfaitement décrite, un siècle plus tard, par l’historien Jacques-Auguste de Thou[29]. Il avait remarqué que « Dès qu’un homme en est attaqué, son corps devient comme paralytique ; il a le visage pâle, l’esprit inquiet, des maux de cœur, des vomissemens, un hoquet continuel, une soif ardente, une difficulté d’uriner, une douleur violente dans l’estomac, les intestins, les hypochondres, les reins : il y en a même dont les piés, les jambes, & les mains, deviennent paralytiques, après avoir été attaqués de convulsions épileptiques »[30]. Mais ce fut François Citois, originaire de Poitiers et médecin de Richelieu, qui lui donna son nom, en 1616, dans son traité De novo et populari apud Pictones doloro colico bilioso diatriba[29].

Connue aussi sous les noms de colique du Devonshire, de Normandie ou de Madrid, c’était une neuralgie du grand sympathique due à l’ingestion de vins traités au plomb. Beaucoup de ces vins étaient suffisamment toxiques pour expliquer la fréquence et la sévérité de cette colica pictonum. Il n’y avait pas de prescription particulière au Moyen Âge. Seule la pratique des bains réguliers permettait au patient de se rétablir. Aujourd’hui, cet empoisonnement au plomb est connu sous le nom de saturnisme et la colica pictonum est caractérisée comme colique de plomb ou colique saturnine[29].

Quand le saturnisme devenait chronique il provoquait des crises survenant de façon inconstante. La plus handicapante était la goutte qui ne se traitait alors que par des bains. Mais d’autres symptômes caractérisaient cette urémie : violents maux de tête, manque d’appétit, œdème méningé, syncopes fréquentes, secousses incontrôlables, hoquet continuel, surdité, perte de sensation, nausées, troubles de l’humeur, irritabilité, insomnie, lassitude, faiblesse dans les membres, constipation chronique, engourdissement, difficulté de concentration, perte de mémoire, troubles de la vision, confusion, douleurs subinguinales et difficulté d’uriner. Pour parachever le tout chez certains sujets cela pouvait aller jusqu’à l’infertilité et l’impuissance[31].

La goutte saturnine se déclenchait après des années de consommation régulière de vins édulcorés au plomb. Le malade avait l’impression d’avoir son doigt de pied pris dans un piège à loup. La douleur était si atroce qu’il ne pouvait plus poser le pied par terre. Très souvent cette goutte était accompagnée d’une paralysie des membres supérieurs, celle des membres inférieurs étant beaucoup plus rare. Sans traitement, la crise de goutte ne prenait fin qu’au bout de sept à dix jours. Pour se soulager, les patients devaient prendre des bains réguliers jusqu’au cou afin d’éliminer sels et urée[31].

Hugh Johnson, dans Une histoire mondiale du vin (1990), signale que tous les vins du Poitou étaient traités au plomb pour adoucir et masquer leur acidité, ce qui les faisaient ressembler aux vins de Loire. Quant aux vins rhénans, en particulier ceux du duché de Souabe, ils étaient systématiquement plombés et toxiques. L’auteur souligne aussi que la colica pictonum était plus fréquente après les années très froides dont les vendanges vertes et acides étaient édulcorées par des préparations à base de plomb[31].

Jusqu’au XVIIIe siècle, beaucoup de cas de comportement mental anormal ont probablement été provoqués par l’intoxication au plomb. Un autre vin que celui du Poitou a joui durant tout le Moyen Âge d'une grande notoriété, c'est le Saint-Pourçain. Hugh Johnson se pose la question : « Quelle qualité particulière valut au saint-pourçain d’être considéré au Moyen Âge comme le vin des papes et des rois ? ». Il conclut « Un aussi illustre parrainage restera toujours un mystère ». Sauf si l’on considère que ce vin, lui aussi a été édulcoré au plomb. À côté des grandes pandémies (peste, feu de Saint-Antoine), de l’effroyable lèpre, la colica pictonum fit, elle aussi, pas mal de redoutables ravages[32].

Ce n'est qu'en 1793, qu'une méthode scientifique fut mise au point pour déceler les sels de plomb. Dans leur Cours élémentaire de matière médicale Louis Desbois de Rochefort et Jean-Nicolas Corvisart de Marets nous apprennent que : « Les marchands de vin, qui sophistiquent le vin, & le rendent plus sucré avec la litharge, le minium, ou même le blanc de plomb, qui est un sel acéteux de saturne : aussi ceux qui sont obligés de boire de ce vin, sont sujets à des indispositions, à de légères coliques, à des constipations, à quelques légères envies de vomir, à des faiblesses dans les membres. Pour s'assurer si ces symptômes sont dus au plomb, il faut essayer le vin. Pour cela, on verse dans le vin un peu de foie de soufre[33] en liqueur. Si le précipité, que ce foie de soufre occasionne toujours, est blanc, ou n'est coloré que par le vin, c'est une marque que ce vin n'est point altéré par le plomb : si, au contraire, ce même précipité est sombre, brun ou noirâtre, c'est une preuve qu'il en contient. On reconnoît encore que le vin est altéré par la litharge & autre chaux de plomb, en en faisant évaporer quelques pintes à siccité ; fondant ensuite le résidu dans un creuset, on retrouve, dans ce cas, un petit culot de plomb réduit au fond du creuset après la fonte (pour la partie de plomb qui ne s'est pas évaporée si la température était vive) ».

L'auteur ajoute : « Dans le Poitou, où les vins sont assez aigres & peu spiritueux, les marchands les dulcifient avec le plomb : aussi la colique de plomb étoit-elle originairement connue sous le nom de colique du Poitou (colica pictonum) »[34]

Époque moderne et contemporaine

Retsina

La retsina (en grec η ρετσίνα), ou vin résiné (ρητινίτης οίνος) est un vin typique de Grèce. C'est un vin blanc ou rosé léger à base de cépage savatiano dans lequel est rajouté de la résine de pin au cours de la fermentation. La résine stabilise le vin, lui permettant de mieux résister à la chaleur. Elle lui donne un goût particulier, plutôt pharmaceutique (balsamique), qui au premier contact désoriente le consommateur non averti. Elle doit être bue très fraîche. Cette recette vient des temps antiques lorsque l'étanchéité des amphores à vin était assurée par un badigeonnage interne de résine. Le goût donné au vin aurait été ensuite reproduit par habitude gustative. Pour produire ces types de vins, il est couramment utilisé des vins de deuxième catégorie et en toute bonne logique un vin résiné doit avoir un prix inférieur à celui des autres vins de qualité de Grèce.

Vermouth

Marquisette

La marquisette est une boisson alcoolisée, aromatisée aux agrumes, que l'on trouve notamment en Ardèche, dans la Haute-Loire et en Drôme. De fabrication artisanale ou ménagère, elle se consomme couramment dans les bals populaires organisés dans les villes et villages d'Ardèche, de la Haute-Loire et de la Drôme. Il existe presque autant de recettes que de villages. Dans certains, cette boisson mélange limonade, mousseux ou champagne, vin blanc, sucre, liqueur de mandarine impériale, rhum blanc, sirop d’orange, morceaux d’oranges et de citrons jaunes.

Vin de noix

Le vin de noix est un apéritif traditionnel très populaire dans les régions non viticoles comme le Dauphiné[35], les Alpes provençales[36], le Périgord[37], le Limousin[38], les Ardennes[39] et les Flandres[40]. Ce breuvage de couleur marron foncé à la légère amertume[38] n'est génériquement pas un vin, car il ne fermente pas. Ce qui n'empêche pas que cet apéritif obtenu par macération de noix vertes dans du vin et de l'alcool[36] est le plus apprécié des vins d'imitation à base de fruits[35].

Le vin de noix, boisson de ménage très populaire, était généralement préparé dans le cadre familial[36] - [38]. Il est célèbre depuis le XVIe siècle pour ses vertus thérapeutiques[35] et il fut depuis considéré comme un vin médicinal, apéritif tonique, dépuratif et digestif[36]. Actuellement il est consommé en apéritif, avec une entrée, dans les préparations culinaires ou en accompagnement des desserts[40].

Il se fait avec des noix cueillies de la fin juin (noix de la Saint-Jean) jusqu'au 22 juillet (noix de la Sainte-Madeleine)[35]. Les meilleures sont celles cueillies vertes à la Saint-Jean, c'est-à-dire autour du 24 juin[36]. Elles sont encore vertes et laiteuses[38] avec des cerneaux très tendres[39].

Vin de pêches

Le vin de pêches est un apéritif élaboré avec du vin, rouge, rosé ou blanc, de l'alcool de fruits, du sucre, additionnés de quelques poignées de feuilles de pêcher[41].

Ce vin, qui devrait être dit de feuilles de pêcher, compte tenu des ingrédients utilisés[41] est élaboré à base de macération de feuilles dans du vin et de l'alcool. Il semble trouver son origine dans le Dauphiné et les Alpes du Sud[42]. La date de la cueillette influe sur la possibilité de faire vieillir ce vin. Pour un vin bu jeune, les feuilles sont cueillies entre la fin juin et le 15 août. Pour une conservation de 18 mois et plus cueillette après le 15 août, le plus près possible du 10/15 septembre[41].

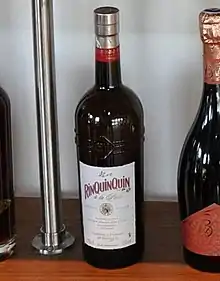

Dans les années 1980, ce type de vin fut proposé en mousseux et connut un succès aussi foudroyant qu'éphémère. Le vin de pêches tranquille s'était, entretemps, ouvert le marché des États-Unis. Là, le Rinquinquin devint, dès lors, le synonyme de tout Peach Leaf Wine, boisson revigorante qui tirerait son nom du verbe occitan requinquilhar[43].

Un journaliste du Point proclamait en 1984 : « Le rinquinquin, c'est du vin de pêches... mais il n'est pas souvent bon. Ce rinquinquin là n'est pas bon, il est délicieux, magnifique et il nous a enthousiasmés et enivrés superbement »[44].

Vin d'orange

Le vin d'orange est un apéritif réalisé soit par infusion d'écorces d'orange dans un alcool neutre assemblé ensuite à du vin, soit par fermentation alcoolique du jus d'orange et de ses écorces. Sur la route des Indes, les premiers colons découvrirent que les indigènes (les Indiens) traitaient l'oranger pour faire du vin, une pratique connus déjà au Canada où les autochtones (les « sauvages ») faisaient de même avec l'érable. Ils entamaient la tige, recueillaient la sève et la faisait fermenter[45].

Au XVIIIe siècle, on considéra que « Le vin d'orange est peut-être la liqueur la plus agréable et la plus salubre de tous les vins de liqueurs connus[46] ». Ce fut vers les années 1850 qu'à la Martinique quelques propriétaires d'orangeraies se lancèrent dans cette fabrication si l'on en croit les auteurs du Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle appliqué aux Arts[47] et ce breuvage passa pour une sorte de malvoisie[48].

Il était fait à base de sucre terré (blanc) clarifié en sirop, de jus d'orange, de décoction de l'écorce et d'un peu de fleurs d'oranger, le tout mis à fermenter pendant deux mois[48]. Une autre façon de faire consistait à ajouter des levures au jus des oranges, puis à laisser fermenter 48 heures. Les huiles essentielles des écorces étaient récupérées en les frottant sur des morceaux de sucre. La fermentation effectuée, on y ajoutait du vin blanc, et laissait reposer pendant cinq à six mois. « Il en résulte après ce temps un vin des plus agréables, qui n'a pas besoin d'être collé par son état vif et transparent. On peut le mettre en bouteilles sans lui rien faire perdre de son bouquet[45] ».

L.F. Dubief, qui avait recueilli cette méthode, en cite une autre où le vin d'orange est élaboré par une simple infusion. Les écorces coupées sont ébouillantées, puis refroidies, avant d'être mêlées au jus. La même opération est recommencée une seconde fois, et on ajoute à l'ensemble deux litres et demi d'eau-de-vie et 250 grammes de sucre par litre. Ce vin d'orange était consommable au bout de quelques jours[45].

L'actuel est fait à base de vin blanc ou rosé, de sucre, des peaux d'orange mise à macérer dans de l'alcool, avec ajout de cannelle, vanille et noix muscade.

Sangria

La sangria est une boisson alcoolisée d'origine espagnole, à base de vin rouge et de fruits (notamment d'agrumes). Elle contient à peu près la même quantité d'alcool que le vin. Le vin rouge et les oranges pressées sont obligatoires, tandis que la quantité de sucre peut être différente selon le vin utilisé. Les fruits utilisés sont d'habitude une orange et un citron, mais on peut les remplacer par des fraises, des boules de pastèque ou de melon, ou tout simplement remplacer un agrume par un autre, comme la clémentine. Dans certaines villes du Sud on remplace parfois un agrume par une pêche ou une nectarine. La liqueur ajoutée est presque toujours du porto, mais cela peut être aussi de la vodka ou du rhum blanc.

Il ne faut pas confondre la sangria avec d'autres boissons espagnoles au vin, comme le tinto de verano (vin à l'eau gazeuse), le pitilingorri ou caliguay (vin au soda de citron ou d'orange), le Calimocho (vin au coca-cola), l'eau de Valence, l'eau de Séville, le zurracapote ou zurra (boisson de La Rioja et certaines provinces du centre de l'Espagne), etc.

Vin chaud

Le vin chaud est une boisson composée de vin généralement rouge (mais parfois blanc) et d'épices et consommée principalement en hiver. Particulièrement appréciée dans les pays germaniques sous le nom de Glühwein, surtout pendant les marchés de Noël, typiques en Allemagne, en Alsace, en Autriche, en Suisse comme en Belgique et aux Pays-Bas ou même en Pologne, au Luxembourg et en République tchèque. Le mot dérive de l'allemand glühen, recuire, et de wein, vin.

La plus vieille cruche de vin chaud est celle du comte Jean IV. de Katzenelnbogen en Allemagne. Réalisée en argent et plaquée or, elle a été datée aux environs de 1420[49].

En Italie, il existe différentes variantes dont le biso est la version romagne, préparé avec du Sangiovese et aromatisé aux épices. Dans la ville de Faenza, lors de la soirée du 5 janvier est célébrée la « Nuit du Biso », liée au Palio del Niballo.

Vin cuit

En France, le vin cuit est un vin artisanal obtenu par concentration du moût de raisin chauffé dans un chaudron et additionné d'épices[50]. Le vin cuit de Palette, en Provence, accompagnement traditionnel des treize desserts, est réputé et une demande de reconnaissance en AOC est en cours. Ce vin cuit français est parfois confondu, à tort, avec les vins mutés, (mistelles ou vins doux naturels).

Vins aromatisés, santé publique, et taxation

En 2021, un documentaire de 108 minutes de Cash Investigation rappelle que le vin est en France la boisson alcoolisée la moins taxée (comparée à la bière et aux spiritueux). Il montre que face à l'apparition de nouvelles boissons à base de vin (dites ready-to-drink, vinopops, alcopops à base de vin, de vin de fruits et de malt de bière ou prémix à base de vin, tel que par exemple le « rosé-pamplemousse »), aromatisée et rendues plus douces par des sirops sucrés risquant d'augmenter les risques d'alcoolisme, chez les jeunes et les jeunes femmes notamment, un projet de loi a été approuvé et voté par le Sénat en 2018, visant à augmenter de 170% (via une taxe) le prix de ces boissons à base de vin pour dissuader la consommation excessive[51].

Cependant, lors de la navette parlementaire, le projet a été bloqué, puis porté à l'Assemblée par une autre élue (en 2019). Mais après des dizaines d'amendements, l'augmentation de prix a été abaissée à 45 %, ne concernant en outre que la petite niche des vinopops[51]. Élise Lucet montre qu'une grande partie des députés ayant diminué la portée et l'utilité de ce texte faisaient partie de l'un des deux groupes parlementaires les moins transparents (selon), le groupe d'étude parlementaire Vigne, vin et œnologie, qui, selon le reportage, semble faire passer les intérêts de l'économie viticole avant ceux de la santé publique, et qui en outre, selon , ne publie jamais ses comptes-rendus, tout en étant en liens directs et indirects avec le lobby alcoolier et des 'scientifiques' soutenus par ce dernier, alors même que le bilan économique annuel des dégâts de l'alcool dépasse les 3 milliards d'euros en frais de santé en France, une fois intégré les apports des taxes dans les caisses de l'État[51].

Notes et références

- Dioscoride, Materia Medica, V, 34.

- Dioscoride, Materia Medica, V, 39.

- Élien, Histoires variées [lire en ligne], XII, 31.

- Dalby, p. 150.

- Athénée, Deipnosophistes [détail des éditions] (lire en ligne), I, 31d.

- André Tchernia et Jean-Pierre Brun, op. cit., p. 5.

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, XXXVII, 3, 3.

- André Tchernia et Jean-Pierre Brun, op. cit., p. 14.

- Constantine the African consulté le 24 juin 2010

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 12.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 13.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 17.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 19.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 23.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 25.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 28.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 29.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 30.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 31.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 32.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 34.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 35.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 40.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 42.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 43.

- Arnaud de Villeneuve, op. cit. p. 44.

- Site Hypocras

- Site Garhiofilatum

- Jean-Pierre Saltarelli, op. cit., p. 81.

- Histoire de mon Temps, 1572, T. VI. p. 537.

- Jean-Pierre Saltarelli, op. cit., p. 82.

- Jean-Pierre Saltarelli, op. cit., p. 90.

- Le foie de soufre était la combinaison de l'alcali fixe avec le soufre

- Louis Desbois de Rochefort, Jean Nicolas Corvisart des Marets (baron) ; Cours élémentaire de matière médicale: suivi d'un précis de l'art …, Volume 1; 1793

- Vin de noix du Dauphiné

- Vin de noix en Haute-Provence

- Vin de noix du Périgord

- Vin de noix du Limousin

- Vin de noix des Ardennes

- Vin de noix des Flandres

- Vin de pêches sur le site La cuisine de Marc Andrieu

- Vin de pêches du Dauphiné

- Le vin de pêches rebaptisé rinquinquin aux USA

- Le Point, Issues 628-640, p.14, 1984

- Vin d'orange en 1859 par L.F. Dubief

- Vin d'orange en 1780 par J.E. Bertrand

- Vin d'orange de la Martinique en 1803

- Vin d'orange de la Martinique en 1794

- L’histoire des comtes des Katzenelnbogen et le premier riesling du monde

- François Rozier, Nouveau cours complet d'agriculture théorique et pratique, Deterville, (lire en ligne)

- « Cash Investigation Alcool, les stratégies pour nous faire boire », (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- André Tchernia et Jean-Pierre Brun, Le vin romain antique, Éd. Glénat, Grenoble, 1999 (ISBN 2723427609).

- Arnaud de Villeneuve, Tractarus de Vinis, adapté par Yves Lainé et Danièle Blanc, traduit par Catherine Lonchabon, Éd. Conseil Général de Vaucluse, 1999.

- Hugh Johnson, Une histoire mondiale du vin, Éd. Hachette Pratique, Paris, 2002 (ISBN 2012367585).

- Jean-Pierre Saltarelli, Les vins des papes d'Avignon et le colica pictunum du vicomte de Turenne, Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, T. 127, 2007.

Articles connexes

- Liste des spécialités régionales françaises de boissons

- Amaro (liqueur) pour les alcools aromatisés

- Soupe au vin sucré