Romagne (Vienne)

Romagne est une commune du Centre-ouest de la France, située dans le département de la Vienne (région Nouvelle-Aquitaine).

| Romagne | |||||

Place du 8-mai-1945. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Vienne | ||||

| Arrondissement | Montmorillon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Civraisien en Poitou | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Pierre Maury 2020-2026 |

||||

| Code postal | 86700 | ||||

| Code commune | 86211 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Romagnons | ||||

| Population municipale |

869 hab. (2020 |

||||

| Densité | 21 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 16′ 16″ nord, 0° 18′ 11″ est | ||||

| Altitude | Min. 103 m Max. 150 m |

||||

| Superficie | 40,84 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Lusignan | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

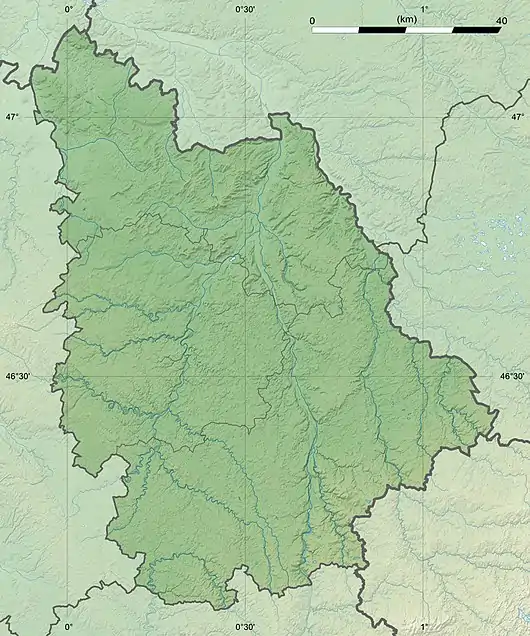

Géolocalisation sur la carte : Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Romagne est une commune rurale, classée, pour sa superficie, à la 1 747e place nationale et au 40e rang au niveau départemental.

Localisation

Le bourg est situé à 41 km au sud de Poitiers. On accède au village le plus proche, Sommières-du-Clain, par la route départementale D 25.

Communes limitrophes

Romagne est limitrophe de sept autres communes.

Géologie et relief

Les paysages sont formés de plaines vallonnées et/ou boisées et de vallées[1].

89 % du territoire est couvert par des terres agricoles, 1 % par des terres artificialisées (voirie, bourgs..) et 10 % par des forêts et des milieux semi-naturels[2].

Les sols sont composés :

- de groies superficielles (Les groies sont des terres du sud-ouest de la France, argilo-calcaires, peu profondes - en général de moins de 50 cm d’épaisseur – et plus ou moins riches en cailloux. Elles sont fertiles et saines et donc, propices à la polyculture céréalière mais elles s’assèchent vite) sur les plaines calcaires qui couvrent 4 % du territoire de la commune ;

- de Terres Rouges (ce sont des sols couleur acajou, siliceux, dérivés d’argiles ferrugineuses à silex provenant d’épandages superficiels du Massif Central) plus ou moins profondes sur les plateaux sur une superficie équivalente à 84 % du territoire de Romagne ;

- de terres de brandes sur les plateaux du seuil du Poitou (2 %)

- de calcaires dans les vallées et terrasses alluviales (1 %)[1] - [3]

Hydrographie

La commune contient 7 km de cours d'eau, avec comme rivière principale : le Clain sur une longueur de 4 km, et son petit affluent le Bé.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « La Ferrière Airoux_sapc », sur la commune de La Ferrière-Airoux, mise en service en 1990[10] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[11] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,2 °C et la hauteur de précipitations de 771,2 mm pour la période 1981-2010[12]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Poitiers-Biard », sur la commune de Biard, mise en service en 1921 et à 34 km[13], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[14] à 11,7 °C pour 1981-2010[15], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[16].

Voies de communication et transports

Les gares ou les haltes ferroviaires les plus proches sont :

- Épanvilliers (halte) située à 6,9 km ;

- Gare d'Anché - Voulon (halte) située à 9,6 km ;

- Saint-Saviol qui est distante de 15,1 km ;

- Vivonne (halte) située à 17,6 km ;

- Lusignan (halte) à 23,2 km.

Les aéroports et aérodromes les plus proches :

- aéroport de Poitiers-Biard situé à 35,3 km ;

- aérodrome Niort - Marais Poitevin situé dans le département des Deux-Sèvres, à 54,1 km ;

- aéroport international Angoulême-Cognac situé dans le département de la Charente, à 60,5 km.

Urbanisme

Typologie

Romagne est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [17] - [18] - [19]. La commune est en outre hors attraction des villes[20] - [21].

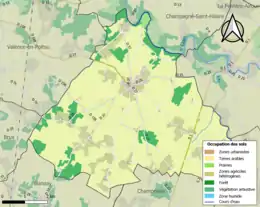

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (89 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (89 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (75,3 %), zones agricoles hétérogènes (13,1 %), forêts (9,8 %), zones urbanisées (1,2 %), prairies (0,6 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Romagne est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[23]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[24].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Clain. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1993, 1995, 1999 et 2010[25] - [23].

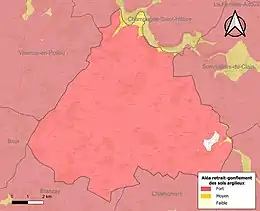

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[26]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[27]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[28]. 99,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (79,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 7] - [29].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2009 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[23].

Toponymie

Le nom vient de "Romagna" qui signifie "domaine de Rome"[30].

Les citoyens de Romagne sont nommés les Romagnons et les Romagnonnes.

Histoire

La préhistoire

De nombreux outils découverts sur le territoire de la commune attestent une occupation du site dès le Néolithique, notamment quelques très belles haches polies dont une est à double tranchant. Ces dernières ne semblent pas avoir d’utilité pratique car elles ne présentent pas de traces d’utilisation et il semble qu’elles soient la marque de chefs. C’étaient de véritables signes extérieurs de richesse, indices de l’émergence précoce de chefferies néolithiques. Malheureusement, cet outillage se trouve uniquement dans des sites de surface, donc impossible à exploiter scientifiquement, d’où des difficultés de datation.

L'époque gallo-romaine

Le hameau de Fontégrive doit son nom à l'existence d'une fontaine sacrée celte. En effet, le nom de Fontégrive dérive de “Fons Sacriva” signifiant “Fontaine sacrée”.

Après la guerre des Gaules, les romains occupent la région, imposant la Pax romana. Un temple existait à côté de la Baudonnière et de nombreux débris de poteries ont été trouvés dans le champ de la Ponne près d’Étivault. Au XIXe siècle,des fouilles ont permis de découvrir une meule à bras et des tuiles romaines entre les Teignouses et le bois Perot. Des monnaies gauloises et romaines, trouvées à la Millière, sont, dorénavant, au musée de Saint-Germain-en-Laye.

La paix est rompue en 275 par des invasions. S’ensuit une grave crise sociale qui se concrétise en 284 et 285 par la révolte des Bagaudes.Vaincue en 286, la Bagauderie n’est pas anéantie pour autant et renaîtra plus d’une fois, d’où la décision de retirer une partie considérable des garnisons des frontières pour les disséminer dans l’intérieur de l’empire. Les Bagaudes mènent une guerre de guérilla et restent insaisissables, de là, la nécessité de très nombreux petits camps, placés à des distances rapprochées savamment disséminés sur l’immense territoire de la Gaule.

Sur la carte du Poitou gallo-romain, Romagne y figure comme le plus important cantonnement romain. Ceci s’explique certainement par les nombreuses batailles qui eurent lieu sur les bords du Clain lors de l’insurrection bagaude de 435 qui dura plus de deux ans. Il y avait alors 200 camps ou mottes romains dans le Poitou dont au moins 5 mais plus vraisemblablement 6 ou 7 sur le territoire actuel de la commune

Des grottes ont pu servir de refuge et d'habitat à l'époque gallo-romaine.

Le Moyen Âge

À partir de 840, le Poitou est gouverné par les comtes de Poitiers, qui deviennent ducs d’Aquitaine en 987 lorsque Hugues Capet devient roi de France. Ils organisent la région en vigueries, circonscriptions dans lesquelles les viguiers, leurs délégués, exercent leur juridiction. Cette organisation décline rapidement au XIe siècle pour faire place aux juridictions féodales où les seigneurs châtelains exerceront tous les droits de justice dans leur fief.

La hameau de Vublon fut le siège d’une de ces vigueries et on voit encore des armoiries sur une maison qui fut vraisemblablement la maison d’un viguier.

À la Millière, la féodalité a édifié des casemates souterraines dont les archères dominaient le gué sur le Clain, puis un château fort. Ce fief qui s’étendait largement sur l’actuelle commune de Champagné-Saint-Hilaire eut d’abord droit de moyenne puis de haute justice et dépendait du marquisat de Couhé qui relevait lui-même de l’abbaye de Saint-Maixent.

Le reste de la commune, la plus grande partie, dépendait de la châtellenie de Romagne dont les terres, unies à celles de la châtellenie de Champagné, appartenaient au chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers. Puis la plupart des terres de la châtellenie de Romagne vont devenir le fief du Parc et de Boisvert dépendant du comté de Civray. Il semble qu’Etourloubier fut également un fief pendant un temps assez bref.

Le XIIe siècle voit la construction de nombreux moulins qui utilisent la force hydraulique. Moulin Vieux s’appelait déjà “Molendinum Vetus” en 1257. La Cueille existait en 1136 sous le nom de “Molendinum Collis”. La Forge, “Molendinum de Molinars” en 1257, deviendra un ”moulin à fer” vers 1530 et fut une des plus importantes forges du Poitou. Elle fonctionnera jusqu’à la fin du XVIe siècle.

Le prieuré de la Millière avec son hameau surplombant le Clain que l'on traverse par un pont du XVe siècle est ruiné pendant la guerre de Cent Ans.

L'époque moderne

En 1625, les habitants des villages de Vublon, Salvantier et Puycrachoux (actuellement Chez Sicault) sont tenus de poursuivre les évadés des prisons de la baronnie de Couhé jusqu’à la rivière la Vienne, sans payer de péage. On les appelaient “les gardes nobles de la commune de Romagne”.

L'année 1664 est marquée par une révolte paysanne dans tout le Poitou. Elle est écrasée par l’armée. En 1694, une terrible famine fut suivie d’une nouvelle révolte qui ensanglanta, de nouveau, la région.

À Romagne, la Révolution semble plutôt bien accueillie et de 1791 à 1793, 24 volontaires s’enrôlent pour “voler aux frontières, défendre la liberté”. Le curé Leroy et son vicaire prêtent le serment de respecter la Constitution.

Le XIXe siècle voit arriver le train et Romagne sera desservie par les gares du Courault et d’Epanvilliers. On perce la Grand’rue qui est prolongée en direction de Sommières.

L'époque contemporaine

Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Vienne accueille 40 000 réfugiés de Moselle, qui sont logés souvent chez l’habitant et répartis dans toutes les communes. Les administrations sont aussi déménagées, et l’École normale de filles de Metz s’installe au château de Romagne[31]. Après la défaite de 1940, les normaliennes et leurs professeurs, malgré les pressions allemandes, refuseront de regagner la Lorraine annexée et resteront au Parc jusqu’en 1945.

En 1944, de nombreux romagnons ont gagné les maquis. Des escarmouches ont lieu à la Vergnauderie, aux Baillargers et à Metzaument provoquant, en représailles, la mort de 4 romagnons qui ajouteront leurs noms à celui de René Pierre Rouger, résistant qui faisait partie d’une organisation dépendant du réseau Notre Dame du colonel Rémi. Il mourra au camp de Dachau en .

Politique et administration

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Poitiers, du tribunal de grande instance de Poitiers, de la cour d'appel de Poitiers, du tribunal pour enfants de Poitiers, du conseil de prud'hommes de Poitiers, du tribunal de commerce de Poitiers, du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du tribunal des pensions de Poitiers, du tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Vienne, de la cour d’assises de la Vienne.

Services publics

Les réformes successives de La Poste ont conduit à la fermeture de nombreux bureaux de poste ou à leur transformation en simple relais. Toutefois, la commune a pu maintenir le sien jusqu'en 2015, depuis elle a été transformée en Agence Postale.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[32]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[33].

En 2020, la commune comptait 869 habitants[Note 8], en augmentation de 1,64 % par rapport à 2014 (Vienne : +1,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Les dernières statistiques démographiques pour la commune de Romagne ont été fixées en 2009 et publiées en 2012.Il ressort que la mairie de Romagne administre une population totale de 980 personnes. À cela il faut soustraire les résidences secondaires (126 personnes) pour constater que la population permanente sur la commune de Romagne est de 854 habitants.

La commune se classe au 10 957e rang au niveau national pour sa population et, sur le département de la Vienne, au 109e rang.

La répartition de la population par sexe est la suivante, selon l’INSEE, en 2007 :

- Le nombre d'hommes était de 398.

- Le nombre de femmes était de 477.

Soit en pourcentage :

- en 1999 : 48,1 % d'hommes et 51,9 % de femmes.

- en 2006 : 45,5 % d'hommes et 54,5 % de femmes.

- en 2007 : 45,48 % d'hommes et 54,52 % de femmes.

L'évolution des naissances et des décès de 1968 à 2007 est la suivante selon l'INSEE :

- Entre 1999 et 2007 : 44 naissances et 85 décès.

- Entre 1990 et 1999 : 51 naissances et 97 décès.

- Entre 1982 et 1990 : 58 naissances et 103 décès.

- Entre 1975 et 1982 : 62 naissances et 87 décès.

- Entre 1968 et 1975 : 73 naissances et 91 décès.

La répartition des naissances et décès de 1999 à 2008, selon l'INSEE, est la suivante :

- en 2008 : 8 naissances et 9 décès.

- en 2007 : 5 naissances et 7 décès.

- en 2006 : 10 naissances et 12 décès.

- en 2005 : 5 naissances et 12 décès.

- en 2004 : 3 naissances et 12 décès.

- en 2003 : 2 naissances et 10 décès.

- en 2002 : 4 naissances et 11 décès.

- en 2001 : 8 naissances et 7 décès.

- en 2000 : 6 naissances et 10 décès.

- en 1999 : 6 naissances et 11 décès.

La répartition de la population de Romagne par âge en 2007 (INSEE) :

- de 0 à 14 ans : 92 habitants (123 en 1999).

- de 15 à 29 ans : 126 habitants (97 en 1999).

- de 30 à 44 ans : 147 habitants (157 en 1999).

- de 45 à 59 ans : 185 habitants (156 en 1999).

- de 60 à 74 ans : 200 habitants (184 en 1999).

- de 75 ans ou plus : 125 habitants (112 en 1999).

La répartition de la population par âge et par sexe en 2007, selon l’INSEE :

- de 0 à 19 ans: hommes 64 et femmes 78.

- de 20 à 64 ans : hommes 232 et femmes 252.

- de 65 ans et plus : hommes 102 et femmes 148.

Le nombre de célibataires, en 2006, représentait 31,5 % de la population. Les couples mariés représentaient 53 % de la population. Les divorcés étaient 4,5 % et le nombre de veuves et veufs correspondait à 11,1 % du nombre d'habitants.

La densité, est de 21 hab./km2 pour la commune. Elle est de 61 hab./km2 pour le département de la Vienne, de 68 hab./km2 pour la région de Poitou-Charentes et de 115 hab./km2 pour la France[36].

Enseignement

La commune de Romagne dépend de l'académie de Poitiers et les écoles primaires de la commune dépendent de l'inspection académique de la Vienne.

Romagne abrite :

- Une école primaire privée Saint-Thomas-d'Aquin sans contrat avec le ministère de l’Éducation nationale, est établie à Romagne[37].

- Une école primaire publique.

- Un collège privée Saint-Thomas-d'Aquin.

- ECG privé Saint-Thomas-d'Aquin.

Manifestations culturelles et fetivités

En 2006, le tournage du film Avril a eu lieu en partie à Romagne.

Économie

Agriculture

Selon la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes[38], il n'y a plus que 31 exploitations agricoles en 2010 contre 39 en 2000.

Les surfaces agricoles utilisées ont toutefois augmenté de 17 % et sont passées de 2 705 hectares en 2000 à 3 186 hectares en 2010 dont 617 sont irrigables[38]. Ces chiffres indiquent une concentration des terres sur un nombre plus faible d’exploitations. Cette tendance est conforme à l’évolution constatée sur tout le département de la Vienne puisque de 2000 à 2007, chaque exploitation a gagné en moyenne 20 hectares[39]

50 % des surfaces agricoles sont destinées à la culture des céréales (blé tendre pour les 2/3 des surfaces céréalières mais aussi orges et maïs), 23 % pour les oléagineux (colza et tournesol), 4 % pour les protéagineux, 16 % pour le fourrage et 3 % restent en herbes. En 2000, un hectares (zéro en 2010) était consacré à la vigne[38].

14 exploitations en 2010 (contre 15 en 2000) abritent un élevage de bovins (1 599 têtes en 2010 contre 1 091 en 2000)[38].C’est un des troupeaux de bovins les plus importants de la Vienne qui rassemblent 48 000 têtes en 2011[40].

6 exploitations en 2010 (contre 10 en 2000) abritent un élevage de caprins (975 têtes en 2010 contre 1 111 têtes en 2000)[38]. C’est un des troupeaux importants de caprins du département de la Vienne (74 500 têtes en 2011) qui est le deuxième département pour l’élevage des chèvres derrière le département des Deux-Sèvres[40]. Cette baisse est révélatrice de l’évolution qu’a connu, en région Poitou-Charentes, cet élevage au cours des deux dernières décennies: division par trois du nombre d’exploitations, augmentation des effectifs moyens par élevage (38 chèvres en 1988, 115 en 2000), division par 10 des chèvreries de 10 à 50 chèvres qui représentaient 50 % des troupeaux en 1988, et multiplication par 6 des élevages de plus de 200 chèvres qui regroupent, en 2000, 45 % du cheptel. Cette évolution des structures de production caprine a principalement pour origine la crise de surproduction laitière de 1990-1991 qui, en parallèle des mesures incitatives, a favorisé des départs d’éleveurs en préretraite et encouragé l’adaptation structurelle des élevages restant[41]. La vocation laitière du troupeau est très forte. Moins de 2 % des élevages caprins sont non laitiers en 2000. La quasi-totalité de la production laitière, en constante augmentation (de 2000 à 2011 : + 44 %[42]) est livrée à l’industrie agro-alimentaire soit 96 % des 485 000 hectolitres récoltés dans l’ensemble du département de la Vienne en 2004. La production de fromage à la ferme reste très marginale et ne représente que 1 % de la production de lait et 6 % des fermes. 75 % des élevages sont basés sur un système de production de type hors sol, la surface agricole étant destinée essentiellement dans ce cas, à la production de fourrage. 75 % de ces exploitations n’élèvent que des chèvres. Le dynamisme de cet élevage, l’accent porté sur la qualité des produits a permis d’obtenir les AOC « chabichou du Poitou » et « Sainte Maure de Touraine » pour les fromages produits[41].

L'élevage de volailles s'est créé et développé au cours de cette décennie (1 641 têtes réparties sur cinq fermes)[38].

Commerces

En 2009, selon l'INSEE, il restait une supérette et une boulangerie.

Emplois et activité

Le taux de chômage est de (selon l'INSEE) :

- en 1999 : 11,2 %

- en 2006 : 12,5 %

- en 2009 : 10,6 %

Le taux d'activité est de (selon l'INSEE)

- de 61,6 % en 1999.

- de 58,9 % en 2006.

- de 65,8 % en 2009.

Le nombre de chômeurs était de 33 en 1999 et de 39 en 2006.Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (personnes sans emploi et recherchant activement un emploi), B (personnes recherchant un emploi et ayant exercé une activité de 78h ou moins au cours du mois), C (personnes recherchant un emploi et ayant exercé une activité de plus de 78h au cours du mois) au est de 46.

Les retraités et les préretraités représentaient 37,1 % de la population en 2006 et 30,2 % en 1999.

Culture locale et patrimoine

Église Saint-Laurent de Romagne

L'église de style roman de Romagne est dédiée à saint Laurent. Elle date des XIe, XIIe et XIVe siècles. Le Chœur, ainsi que le bas-côté et la chapelle Nord ont été inscrits au titre des monuments historique en 1993[43].

Une église existait déjà à Romagne en 942 mais l’église actuelle date des XIe et XIVe siècles. Elle a subi de nombreux avatars au cours des siècles.

L’église Saint-Laurent dépendait de l’archiprêtré de Gençay. La partie primitive de l’église est typique de l’art roman poitevin avec sa voûte en pierre et ses arcatures latérales. L'abside, le chœur et une partie de la nef datent du XIe siècle. La longueur totale, y compris le sanctuaire est de 33 mpour une largeur de 6 m. L’abside, orientée à l’est, est semi-circulaire et voûtée en cul-de-four. Elle a 5 m de haut et est percée au fond d’une fenêtre romane qui a été à demi murée postérieurement par un contrefort construit pour renforcer la voûte. La partie qui forme le chœur a 5 m de large sur 10 m de long et est éclairée par une baie en plein-cintre située au sud.

Cette église a été prévue dès l’origine pour recevoir deux bas-côtés pour épauler la voûte de la nef. Mais, c’est seulement au XIVe siècle que le collatéral nord et le bras du transept correspondant ont été construits. Ce collatéral, long de 29 m et large de 3,5 m, est divisé en quatre travées séparées par des colonnes engagées sur des pilastres carrés à pans coupés sur lesquels reposent les arcs doubleaux qui supportent les voûtes d’ogives quadripartites. Sur les angles de ces pilastres, on remarque quelques figures grotesques ou obscènes dont certaines semblent avoir été martelées. Le bras du transept est éclairé par deux baies ogivales ornées de vitraux dont celui de la baie nord date de 1880.

Les deux arcatures de la nef étaient, à l’origine, en plein cintre. Lors de la construction du collatéral nord, les arcades mitoyennes ont été transformées en arc brisé.

La première travée de la nef en entrant dans l’église est plus courte que les suivantes, 5 m au lieu de 6 et ses arcades, côté collatéral et côté sud sont toutes les deux en arc brisé. Les autres arcades de la nef formant l’arcature du mur sud, en attente du deuxième collatéral qui n’a jamais été construit, sont en plein cintre comme la voûte. Il semble donc que, lors de la construction du collatéral, on a rallongé la nef d’une travée. Pour rallonger l’église, la façade a dû être déplacée et reconstruite. C’est ainsi que la façade actuelle annonce le XIVe siècle. La porte principale est en arc brisé avec deux archivoltes unies reposant sur des pieds droits. Un quatre feuilles formant rosace est situé au-dessus.

Dans la « chapelle de la Millière ou de la Vierge » située dans le bras du transept, on remarque deux pierres tombales avec inscriptions et armoiries en bas-relief du début du XVIIIe siècle. Les armoiries semblent avoir été martelées, vraisemblablement pendant la période révolutionnaire. On voit également d'autres pierres tombales aux inscriptions plus ou moins effacées, ainsi que des gravures sur le dallage du chœur et un peu partout dans l'église, en particulier de chaque côté de l’allée centrale et dans le collatéral. Sous la première marche donnant accès au chœur repose Guillaume Pastoureau, &cuyer, sieur de la Forge, décédé en 1618 à Chaunay. Il fut certainement le dernier Maître de forges du moulin à fer de la forge de Moulinard et son épitaphe est en partie effacée.

Le mur nord du bras du transept est orné de fresques. On y voit une rangée de personnes qui semblent être à table.

Deux chapelles ont été installées dans les arcades aveugles du mur sud.

Le couronnement extérieur du sanctuaire consiste en une corniche en biseau, supportée par des corbeaux ornés de modillons représentants des figures humaines ou des têtes d'animaux parfaitement conservés. La fenêtre de l'abside à demi murée par un contrefort a, extérieurement, deux archivoltes dont une ornée de billettes. Elles sont supportées par un pilier surmonté d'un chapiteau roman.

La toiture était à l'origine entièrement en tuiles romanes comme elle existe encore sur le transept. La toiture en ardoises semble dater du XIXe siècle.

Côté sud, dans l’attente d’un collatéral, aucun contrefort n’a été prévu et dans les années 1930 il a fallu chaîner le chœur et construire un mur de soutènement pour contenir la pression de la voûte. Ces mesures tardives n’ont pas empêché la voûte de la nef de s’effondrer 20 ans plus tard. La nouvelle voûte a été reconstruite en briques. Un mur de soutènement a également été élevé au centre du chœur afin de soulager la voûte en pierres qui supporte le clocher. Ces problèmes ont pour origine l’absence du collatéral côté sud mais aussi le fait que l’église est construite sur la terre, sans fondations.

Une petite crypte accessible par l’extérieur existe sous la nef latérale, à hauteur de la 4e travée, et a été comblée.

Le patrimoine civil

- Le logis de la Syrène, reste d'un château du XVIIIe siècle.

Réserve naturelle

La vallée des singes. Comme son nom l'indique, le parc présente une grande collection de primates sur des îles végétalisées ou des « territoires » que le visiteur traverse en circulant au milieu des singes et autres lémuriens. Au total, environ 30 espèces sont présentées. C'est l'un des principaux parcs animaliers de la Vienne, avec la Planète des Crocodiles à Civaux ou l'Ile aux Serpents à La Trimouille.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Sources

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Chambre Régionale d'agriculture de Poitou-Charentes - 2007

- Observatoire régional de l'environnement de Poitou-Charentes

- Pierre Rossignol, Bernard Balusseau, Louis Vibrac, Le Horst, une histoire naturelle et humaine., Geste éditions, La Crèche, 2014, 165 p., (ISBN 978-2-36746-262-2).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France La Ferrière Airoux_sapc - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Romagne et La Ferrière-Airoux », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France La Ferrière Airoux_sapc - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Romagne et Biard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Romagne », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Romagne », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Le Patrimoine des communes de la Vienne en 2 tomes – Édition FLOHIC – 2002 – (ISBN 2-84234-128-7).

- Roger Picard, La Vienne dans la guerre 1939/1945 : la vie quotidienne sous l’Occupation, Lyon : Horvath, 1993. 264 pages. (ISBN 2-7171-0838-6), p. 17.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE - 2008

- Jean-Michel Gouin, « Darwin contesté à l’union chrétienne ? », La Nouvelle-République, publié le 10 mai 2010, consulté 19 juin 2010

- Fiches communales 2000 - 2010 de la Vienne

- Agreste – Enquête Structure 2007

- Agreste – Bulletin no 12 de mai 2013

- Agreste – Bulletin no 11 de décembre 2005

- Panorama de l’Agriculture en Vienne – juin 2012 – Chambre d’Agriculture de la Vienne

- « Eglise Saint-Laurent », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )