1er régiment d'infanterie (France)

Le 1er régiment d'infanterie (1er RI) est une unité d'infanterie de l'Armée de terre française créé sous la Révolution à partir du régiment Colonel-Général, un régiment français d'Ancien Régime. C'est le plus vieux régiment d'Europe encore en activité.

Création et différentes dénominations

- : à la Révolution, tous les régiments prennent un nom composé du nom de leur arme avec un numéro d'ordre donné selon leur ancienneté. Le régiment Colonel-Général devient le 1er régiment d'infanterie de ligne (ci-devant Colonel-Général) ;

- : amalgamé il prend le nom de 1re demi-brigade de première formation ;

- : reformé en tant que 1re demi-brigade de deuxième formation

- 1803 : renommé 1er régiment d'infanterie de ligne

- 1814 : renommé régiment du Roi ;

- 1815 : il reprend son nom de 1er régiment d'infanterie de ligne ;

- : comme l'ensemble de l'armée napoléonienne, il est licencié à la Seconde Restauration, à Montrésor (Indre-et-Loire) ;

- : création de la 1re légion de l'Ain ;

- 23 octobre 1820 : renommée 1er régiment d'infanterie de ligne ;

- 1882 : devient le 1er régiment d'infanterie ;

- 1914 : à la mobilisation, il donne naissance au 201e régiment d'infanterie ;

- 1940 : après l’armistice, est renommé 1er régiment d’infanterie - régiment de Flandres ;

- 1942 : en novembre le régiment entre dans la Résistance ;

- 1944 : les compagnies du régiment sont reconstituées entre juin et août ;

- 1952 : 1er régiment d'infanterie motorisée (1er RIM) ;

- 1968 : 1er régiment d'infanterie ;

- 1985 : 1er régiment d'infanterie - régiment de combat aéromobile (1er RCAM) ;

- 1999 : 1er régiment d'infanterie.

Colonels / Chefs de brigade

- : Jean Dubois de Chantereine[1]

- : Charles Augustin de Courcy d'Herville

- : Louis Adrien Brice de Montigny (**)

- : Joseph Placide Alexandre Léorier (**)

- : Jean Francois Delamarre[2]

- 1798 : Antoine Francois Lepreux

- : François Ganivet Desgraviers-Berthelot (*)

- : François Ganivet Desgraviers-Berthelot

- : Jean Étienne de Saint-Martin (*)

- : Louis Jean Baptiste Cornebize

- : Michel Jacquemet

- : comte Charles Auguste de Saporta

- : François Charles Marie Joseph Benjamin de Rizon

- : Jean-Baptiste Deniset[3]

- : André Joseph Locqueneux

- : François Aurain Marie Devaux

- : Pierre Benoit de Lusset

- : Charles Paté[4]

- : Grégoire Chevillon[5]

- : Jacques O'Farrel[6]

- : Jean-Baptiste Plombin[7]

- : Dominique Frémont[8]

- : Louis Victorien Souville

- : Thomas Eugène Drouet

- : Gaspard Edmond Michaud

- 1889 : colonel Godfroy

- 1894 : colonel Blavier

- 1899 : Édouard Bolgert (**)

- 1900 : colonel Bedel

- 1904 : colonel Bouchard

- 1909 : colonel Desblancs

- 1911 : colonel Taffin

- 1914 : colonel Lamotte

- 1915 : lieutenant-colonel Guyot

- 1915 : lieutenant-colonel Hulot

- 1915 : colonel Lanse

- 1916 : colonel Dauve

- 1916 : lieutenant-colonel Rampomt

- 1917 : lieutenant-colonel de Duroy de Bruignac

- 1918 : lieutenant-colonel Bidoz

- 1919 : lieutenant-colonel Aubert Frère

- 1921 : colonel Allie

- 1923 : colonel Collonna-Ceccaldi

- 1927 : colonel Mossion de la Gonterie

- 1930 : colonel Frecot

- 1933 : colonel Lheritier

- 1935 : colonel Senechal

- 1937 : colonel Lapenne

- 1939 : colonel Nalot

- 1940 : colonel Curnier

- 1941 : colonel Besson

- 1942 : colonel Bertrand

- 1945 : colonel Rudloff

- 1946 : lieutenant-colonel Janot

- 1947 : colonel Leterrier

- 1948 : colonel de Thomas de Labarthe

- 1949 : colonel Valette

- 1951 : colonel Bonnaud (*)

- 1953 : lieutenant-colonel Chevrier

- 1954 : colonel Lagarde

- 1956 : colonel Ronsin

- 1958 : colonel Pommier

- 1959 : colonel Rame

- 1961 : colonel de Boisheraud

- 1961 : colonel Davezan

- 1961 : colonel Ferent

- 1964 : colonel Biart

- 1965 : colonel Granotier

- 1967 : colonel Laurier (****)

- 1969 : colonel Jorant (**)

- 1971 : colonel Bernard You (*)

- 1973 : colonel Simon

- 1975 : colonel Bassac

- 1977 : colonel Fouilland

- 1979 : colonel Mouton

- 1981 : colonel Alefsen de Boisredon (*)

- 1983 : colonel Creff (**)

- 1985 : colonel Mallet (**)

- 1987 : colonel Iacconi(**)

- 1989 : colonel Lasserre (**)

- 1991 : colonel Berlaud (**)

- 1993 : colonel Huste (**)

- 1995 : colonel Chrissement (**)

- 1997 : colonel Vergez (***)

- 1999 : colonel Vial (**)

- 2001 : Bertrand de La Chesnais (****)

- 2003 : colonel Bregal

- 2005 : colonel Aubry

- 2007 : colonel Chatelus(**)

- 2009 : colonel Bellenger

- 2011 : colonel Gros

- 2013 : colonel Testart

- 2015 : colonel Budan de Russé

- 2017 : colonel Elias

- 2019 : colonel Hauray

- 2021 : colonel Uchida

- 2023 : colonel Watrin

(*) Ces officiers sont devenus par la suite généraux de brigade. (**) Ces officiers sont devenus par la suite généraux de division. (***) ces officiers sont devenus par la suite généraux de corps d'armée.

Historique des garnisons, combats et bataille du 1er Régiment d'infanterie

Révolution française

L'ordonnance du 1er janvier 1791 fait disparaître les diverses dénominations, et les corps d'infanterie ne sont désormais plus désignés que par le numéro du rang qu'ils occupaient entre eux. Ainsi, 101 régiments sont renommés et le régiment Colonel-Général devient le 1er régiment d'infanterie de ligne. Les régiments sont toutefois largement désignés avec le terme ci-devant, comme 1er régiment d'infanterie ci-devant Colonel-Général.

Drapeau du 1er bataillon du 1er régiment d'infanterie de ligne de 1791 à 1793

Drapeau du 2e bataillon du 1er régiment d'infanterie de ligne de 1791 à 1793

1er régiment d’infanterie de ligne de 1791 à 1792

1er régiment d’infanterie de ligne de 1792 à 1794

Le , presque tous les officiers, sollicités par l'émigration dont Louis Henri de Bourbon prince de Condé était le chef, abandonnèrent leurs soldats en emportant les drapeaux et se rendirent à Furnes[9]. Ce grave événement n'eut aucune influence sur la bonne conduite du corps. La garde nationale de Dunkerque lui donna un de ses drapeaux pour remplacer ceux qui lui avaient été soustraits.

A l'ouverture des hostilités en , le 1er régiment d'infanterie fait partie du camp de Maulde. Quelques compagnies détachées pour la garde des postes de « La Chaussiette », « Le Coq » et « Macou », situés sur les abords de Vieux-Condé, y furent attaquées par des forces supérieures, et, après une belle défense, se retirèrent sous le canon de Condé-sur-l'Escaut qui arrêta l'élan des Autrichiens.

Le 1er régiment d'infanterie ci-devant Colonel-Général participa également au Combat de Quiévrain et aux batailles de Valmy et de Jemappes.

Peu de temps après, le régiment fut partagé :

- le 2e bataillon resta à Condé, à l'armée du Nord ;

- le 1er bataillon rattaché à l'armée du Centre, rejoignit le l'armée de la Moselle avec laquelle il participa à l'expédition de Trèves.

- 1er bataillon

Au mois de , quand le général Dumouriez envahit la Belgique, le 1er bataillon servit sous ses ordres. Le 1er régiment d'infanterie ci-devant Colonel-Général se fit particulièrement remarquer dans un combat d'avant-poste livré le près de Valenciennes. Le général Kilmaine, dans son rapport, en fait l'éloge par ces simples parole : « Le 1er régiment a servi à sa manière accoutumée, c'est-à-dire on ne peut mieux. »

Après avoir combattu à Wissembourg il se montre avec éclat à la bataille de Fleurus le , puis se rendit à l'armée de Rhin-et-Moselle et se trouve le de la même année à la prise de Kayserslautern.

Peu de temps après et par ordre du , le 1er bataillon entre, à Arlon, dans la composition de la 1re demi-brigade de première formation, en étant amalgamé avec :

- le 13e bataillon de volontaires de Paris également appelé Bataillon de la Butte-des-Moulins ;

- le 3e bataillon de volontaires du Loiret.

- 2e bataillon

Le 2e bataillon fait la campagne de 1794, sous le commandement du général Jourdan, à l'armée de Sambre-et-Meuse.

Au commencement de 1795, le 2e bataillon contribue a former le noyau de la 2e demi-brigade de première formation formée avec

Ainsi disparaît pour toujours le 1er régiment d'infanterie ci-devant Colonel-Général, partageant le sort de tous ces vieux régiments qui depuis deux siècles avaient défendu si intrépidement la patrie contre toutes les coalitions.

Guerres de la Révolution et de l'Empire

Drapeau de 1er bataillon de 1793 à 1794

Drapeau de la 2e bataillon de 1793 à 1794

Formée en pluviôse an II () à Arlon, la 1re demi-brigade, fait la campagne avec la armée de la Moselle qui se bat surtout dans le Palatinat et sur le Rhin se distinguant particulièrement durant la bataille de Fleurus.

En l'an III (1795) elle passe à l'armée de Sambre-et-Meuse avant d'intégrer l'Armée du Rhin en l'an IV (1796).

Guerres de la Révolution et de l'Empire

La 16e demi-brigade de deuxième formation est formée le 24 pluviôse an IV () par l'amalgame des :

- 131e demi-brigade de première formation (1er bataillon du 71e régiment d'infanterie (ci-devant Vivarais), 8e bataillon de volontaires de Paris également appelé bataillon Sainte-Marguerite et 17e bataillon de volontaires des réserves)

- 1er bataillon auxiliaire de la Somme[10]

La 1re demi-brigade, fait les campagnes de l'an VI (1798) à l'Armée du Nord et de Batavie, celle de l'an VII (1799) aux armées de Batavie, de Mayence et du Danube et celles de l'an VIII (1800) avec laquelle elle participe à la bataille de Stockach et aux Première et deuxième bataille de Zurich.

En l'an IX (1801) elle est aux armées du Rhin et d'Italie, en l'an X (1800) à l'armée d'Allemagne où elle s'illustre aux batailles de Moesskirch et de Biberach.

1re régiment d'infanterie de ligne (1803-1815)

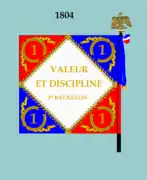

Drapeau modèle de 1804 (avers)

Drapeau modèle de 1804 (revers)

Guerres de la Révolution et de l'Empire

Par décret du 1er vendémiaire an XII (), le Premier Consul prescrit une nouvelle réorganisation de l'armée française. Il est essentiel de faire remarquer, pour faire comprendre comment, souvent le même régiment avait en même temps des bataillons en Allemagne, en Espagne et en Portugal, ou dans d'autres pays de l'Europe, que, depuis 1808, quelques régiments comptaient jusqu'à 6 bataillons disséminés, par un ou par deux, dans des garnisons lointaines et dans les diverses armées mises sur pied depuis cette date jusqu'en 1815.

Ainsi, le 1er régiment d'infanterie de ligne est formé à 3 bataillons avec la 1er, 2e et 3e bataillons de la 1re demi-brigade de deuxième formation.

Le 1er régiment d'infanterie de ligne fait les campagnes de l'an XII (1803), de l'an XIII (1804), de l'an XIV (1805) et de 1806 à l'armée d'Italie ou il combat à Caldiero, Civita-del-Tronto et Galiano.

En 1807 il est affecté à l'armée de Naples, puis à celles de 1808, 1809 et 1810 il est aux armées de Naples et d'Italie et combat à Sacile mais aussi à Wagram ou il se distingue particulièrement.

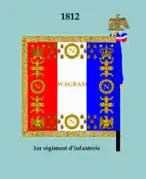

Drapeau modèle de 1812 (avers)

Drapeau modèle de 1812 (revers)

Affecté au corps d'observation de Réserve puis à l'armée d'Espagne, il participe durant la guerre d'indépendance espagnole à la bataille de Miranda-Castegna, Bataille des Arapiles (Salamanca).

En 1813 affecté à l'armée de Portugal il se trouve au Siège de Saint-Sébastien avant de rejoindre la Grande Armée, ou dans le cadre de la campagne d'Allemagne il participe aux batailles de Lützen, de Bautzen, de Dresde et de Leipzig.

En 1814 il est aux armées des Pyrénées et d'Italie et se trouve engagé durant la campagne de France dans les batailles de Saint-Julien-en-Genevois, de Brienne, de Sézanne, campagne des Six-Jours, de Montmirail, 14 février 1814 à Vauchamps puis Laon et Paris

Après l'exil de Napoléon Ier à l'île d'Elbe, Louis XVIII, prend le , une ordonnance royale qui réorganise les corps de l'armée française. Ainsi le régiment du Roi est formé à Paris, avec le 1er régiment d'infanterie de ligne et le 3e bataillon du 135e régiment d'infanterie de ligne.

À son retour de l'île d'Elbe, le , Napoléon Ier prend, le , un décret qui rend aux anciens régiments d'infanterie de ligne les numéros qu'ils avaient perdus. Le régiment reprend donc son nom : 1er régiment d'infanterie de ligne.

Drapeau modèle de 1815 (avers)

Drapeau modèle de 1815 (revers)

En 1815 il est au 2e corps de la Grande Armée et combat à Quatre Bras et Waterloo

Colonels tués ou blessés commandant le 1er régiment d'infanterie

- Colonel Saint-Martin : blessé le

Officiers tués ou blessés en servant au 1er régiment d'infanterie de ligne sous l'Empire (1804-1815) :

- Officiers tués : 20

- Officiers morts à la suite de leurs blessures : 11

- Officiers blessés : 127

Après la seconde abdication de l'Empereur, Louis XVIII réorganise de l'armée de manière à rompre avec l'héritage politico-militaire du Premier Empire.

A cet effet une ordonnance du licencie l'ensemble des unités militaires françaises.

Légion de l'Ain (1815-1820)

Par ordonnance du , Louis XVIII crée les légions départementales. La 1re Légion de l'Ain, qui deviendra le 1er régiment d'infanterie de ligne en 1820, est créée.

1er régiment d'infanterie de ligne (1820-1882)

En 1820 une ordonnance royale de Louis XVIII réorganise les corps de l'armée française en transformant les légions départementales régiments d'infanterie de ligne. Ainsi, le 1er régiment d'infanterie de ligne est formé, à Strasbourg, avec les 3 bataillons de la légion de l'Ain.

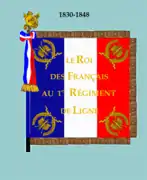

Drapeau modèle de 1820 (avers)

1820 à 1848

Le 1er régiment d'infanterie de ligne fait la campagne de 1823 au 2e corps de l'armée d'Espagne et se distingue, le , au combat de Campillo de Arenas puis à l'affaire de Jaën le 13 septembre suivant.

Durant les campagnes de 1824, 1825 et 1826, il fait partie du corps d'occupation d'Espagne.

Une ordonnance du créé le 4e bataillon et porte le régiment, complet, à 3 000 hommes[11].

Drapeau modèle de 1830 (avers)

En 1831, il participe à la campagne des Dix-Jours en Belgique.

En , il est appelé pour réprimer l'Insurrection républicaine à Paris.

Le régiment participe aux campagnes de 1837 à 1842 à l'armée d'Afrique et se distingue aux combats de Mizerghin (), de Tem-Salmet (), de l'Oued-el-Haehem (), du camp de Bridia (), à l'enlèvement des matamores de Bou-Chouicha (8-), aux combats sous les murs de Mostaganem (nuit du 4 au ) aux combats contre les Beni-Menacer (6 et ), à la prise de Miliana () et aux affaires des 30 août et .

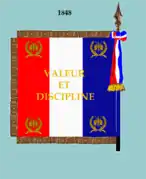

Drapeau modèle de 1848 à 1852 (avers)

Drapeau modèle de 1848 à 1852 (revers)

Second Empire

En 1850, le régiment est en garnison à Brest.

Par décret du , le 1er régiment d'infanterie fournit 1 compagnie pour former le 101e régiment d'infanterie de ligne.

En 1870, le régiment est en garnison à Sedan et son dépôt est à Châlons-sur-Marne.

Campagne de 1870 il fait partie du 4e corps d'armée, sous le commandement du général Ladmirault, participe aux batailles sous Metz, de Borny le 14 août, de Rezonville le 16 août et de Gravelotte le , encerclé dans Metz il est emmené en captivité en Allemagne après la capitulation de Bazaine.

Le 24 novembre 1870, durant la guerre franco-allemande, les 8e compagnies des 2e et 3e bataillons du 1er régiment d'infanterie de ligne qui composaient le 29e régiment de marche furent engagés dans les combats de Chilleurs, Ladon, Boiscommun, Neuville-aux-Bois et Maizières dans le Loiret

De 1871 à 1914

En 1883 le régiment est caserné à Cambrai.

Lors de la réorganisation des corps d'infanterie de 1887, le 1er bataillon forme le 145e régiment d'infanterie

Première Guerre mondiale

À la veille de la guerre le régiment est toujours caserné à Cambrai.

Affectation: 1re division d'infanterie d' à

1914

- 21 au : avance sur Charleroi

- 28 au : retraite sur Guise

- 5 au : engagé dans le cadre de la bataille de la Marne

- 15 au : engagé dans le cadre de la course à la mer et en particulier à Soupir puis à la cote 108.

.jpg.webp)

La 12e compagnie du 1er RI en

Attaque du 1er régiment d'infanterie en 1914

1915

- : offensives d'Argonne et de Champagne, avec en particulier la prise du Fortin de Beauséjour.

1916

- 1916 : D'abord engagé dans la bataille de Verdun : Côte du Poivre puis reprise des forts de Douaumont et de Vaux.

- : puis est engagé dans la bataille de la Somme et participe à la prise de Maurepas, puis de Combles à la fin septembre.

1917

- 1917 : Engagé dans l'offensive du , contre le Chemin des Dames puis dans celle des Flandres, le long de l'Yser (de juillet à octobre).

- Par ordre n.46 <<F>> du général commandant en chef : en date du , le port de la fourragère aux couleurs de la Croix de guerre 1914-1918 est accordé au 1er RI.

- Citation de bataillon à l'ordre de l'armée : le 2e bataillon (ordre général no 62 le ).

- Citation de compagnies à l'ordre de l'armée : 5 compagnies (ordre général no 91 de la 1re DI le ).

- Citation de section à l'ordre de l'armée : 2e section de la 3e compagnie (ordre général no 237 de la 5e armée le ).

1918

- 1918 : Il est envoyé dans l'Oise et participe à la bataille de Noyon (22 au ) puis de la Forêt de Retz. Puis en Champagne sur l'Ourcq. À l'Armistice, il avance en Alsace.

Seconde Guerre mondiale

- 1939 : le 1er régiment d'infanterie motorisée (RIM) sous les ordres du lieutenant-colonel Curnier, région militaire, centre mobilisateur d'infanterie ; type Active ; il est mis sur pied par le CMI 13 de Cambrai. Il appartient à la 1re division d'infanterie motorisée.

- 1940 : il combat en Belgique. Il résiste victorieusement à Court-Saint-Étienne (Belgique), mais est partiellement détruit dans la forêt de Raismes. Du 25 au les éléments restants combattent dans la poche de Lille.

Reconstitué dans le cadre de l’Armée d’armistice, il est en garnison à Saint-Amand-Montrond et Issoudun.

- 1942 : consécutivement à la dissolution de l’Armée d’armistice, le 1er RI passe dans la clandestinité au sein de l’Organisation de résistance de l'Armée (ORA). Ses traditions sont maintenues par les maquis du Berry où opère son chef de corps, le colonel Bertrand.

- 1944 : toutes les compagnies sont reconstituées à la Libération. Le régiment contraint la colonne Elster qui se replie d’Aquitaine à ne progresser que de nuit, et finalement à faire sa reddition.

De 1945 à nos jours

- 1945 à 1955 : le régiment est stationné à Donaueschingen au sein des forces françaises en Allemagne.

- 1955 à 1962 : engagé en Algérie, installé à Tiaret.

- 1962 à 1968 : en garnison à Bitche, en Moselle.

- 1965 à 1968 : subordonné à la 6e brigade mécanisée de la 7e division.

- 1968 : le régiment s'installe à Sarrebourg.

- 1968 à 1982 : régiment d'infanterie motorisée du 1er corps d'armée.

- 1982 : le régiment fait partie de la « force Éclair » puis de la brigade aéromobile expérimentale.

- 1984 : création de la compagnie de contre-mobilité à partir de la 3e compagnie de travaux du 34e régiment du génie.

- 1985 : professionnalisé, il devient le régiment de combat aéromobile (RCAM) de la 4e division aéromobile au sein de la force d'action rapide. Il est l'unique régiment de ce type de l'Armée de terre française.

- 1988 : la 1re compagnie est intégrée à l'opération Victor sur l'île d'Ouvéa, en assurant un contrôle de zone autour de la grotte, où sont détenus les otages, pendant l'assaut des forces spéciales.

- 1989 : les effectifs du régiment sont de 1 495 hommes (67 officiers, 232 sous-officiers et 1196 militaires du rang), il comporte :

- une compagnie de commandement et de services ;

- une compagnie légère de renseignement ;

- trois compagnies d’éclairage et de combat anti-chars ;

- une compagnie d’appui ;

- une compagnie de contre-mobilité ;

- deux compagnies d’instruction dont l’une devient compagnie d’intervention aéromobile en temps de guerre.

Le régiment dispose de 274 véhicules légers, 151 motos, 45 postes de tir Milan, 18 canons anti-aérien, 12 postes Olifant et 7 radars Rasura[12].

- le régiment participe à l'opération Daguet au cours de la guerre du Golfe, à l’opération Épervier au Tchad en 1994, intervient en Yougoslavie en 1994 et 1996 ainsi qu’en République centrafricaine en 1997 dans le cadre de l’opération Alamandin III.

- 1996 : le régiment adopte le béret bleu roi de l'Aviation légère de l'Armée de terre avec l'insigne de l'infanterie.

- 1997 : le , la compagnie du génie aéromobile (ancienne compagnie de contre-mobilité) est dissoute.

- 1999 : doté de VAB, il rejoint la 1re brigade mécanisée le 1er juillet.

- : Saint-Amand-Montrond, dans le département du Cher, devient la ville marraine du régiment.

- 2009 : premier déploiement en Afghanistan pour 6 mois, opération Pamir XXI. Troupes déployées à Kaboul, en Surobi et en vallée d'Uzbeen.

- 2010 : il est le premier régiment de l'Armée de terre à être équipé du sysème FÉLIN.

- à : second déploiement du régiment en Afghanistan pour 6 mois, opération Pamir XXVI. Troupes déployées à Kaboul, en Surobi, en vallée d'Uzbeen et en sud Kapisa. Troupes présente sur la FOB Gwan le lors de l'attentat perpétré par un taliban infiltré dans l'armée afghane qui causa la mort de 5 militaires français du 93e régiment d'artillerie de montagne.

- 2013 : le 1er RI est projeté au Mali dans le cadre de l'opération Serval pour assurer la formation de deux bataillons de soldats maliens, soit 1 400 hommes avant leur déploiement dans le nord du pays en zone d'insécurité.

- : le régiment intègre la brigade franco-allemande.

- 2014-2015 : d'octobre 2014 à février 2015, le régiment participe à l'opération Sangaris en République centrafricaine.

- : la 9e compagnie est recréée portant ainsi les effectifs du régiment à 1 150 militaires[13].

- : les unités françaises de la brigade franco-allemande sont rattachées à la 1re division.

- 2016-2017 : d'octobre 2016 à février 2017, le régiment s'engage en Côte d'Ivoire.

- : inauguration d'un monument réalisé par le sculpteur Eric Alvarez pour célébrer les cinquante années de présence du régiment à Sarrebourg[14].

- 2018-2019 : le régiment est déployé d'octobre 2018 à mars 2019 au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane.

- 2020 : le 1er régiment d'infanterie, fort de ses expériences passées, est désigné pour être le 3e régiment à entrer dans l'ère SCORPION ; nouveau programme d'armement de l'Armée de Terre. Après la réception de ses premiers VBMR Griffon[15], nouveau blindé multi-rôles, il entame sa transformation afin d'apprivoiser les nouveaux véhicules mais aussi le nouveau Système d'Information du Combat Scorpion (SICS).

- : la 9e compagnie fusionne avec la 4e compagnie et création du groupement d'instruction qui hérite des traditions de la 9e compagnie.

Batailles inscrites sur le drapeau

Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes[16] - [17]:

.

Décorations

- La Fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire, décernée le , a été remise au 1er RI par le général Castelnau le , en Alsace, faisant suite à la quatrième citation à l'ordre de l'armée conquise par le régiment. Cette fourragère est ornée d'une olive Croix de guerre 1914-1918 et d'une olive Croix de guerre 1939-1945, consécutive à deux citations obtenues durant la drôle de guerre et la résistance.

- La croix de la Valeur militaire avec deux palmes pour sa participations aux opérations menées en Afghanistan entre 2009 et 2012. Il est décoré de la fourragère aux couleurs de la Valeur Militaire le vendredi .

- La croix de la Valeur militaire avec palme de bronze a été décernée en 2021 au 1er RI à la suite de sa participation à l'opération Sangaris en République Centrafricaine d'octobre 2014 à mars 2015. Elle lui a été remise par le général d'armée Bellot des Minières et le colonel Testart.

- La médaille de la Résistance française a été décernée au 1er régiment d'infanterie au titre des Forces Françaises Intérieures (FFI) pour son engagement dans l'ORA.

Traditions

Le cri de ralliement du 1er régiment d'infanterie est "Picardie !".

Sa devise est : "On ne relève pas Picardie". Le , durant la bataille de San Pietro à Parme, son commandant, Charles de Rohan-Rochefort, prince de Montauban (1693-1768), adressa la future devise du régiment à un officier du régiment de Provence, qui lui demandait s'il voulait que Provence prenne sa place sur la ligne de front. La réponse fut Monsieur, vous saurez qu'on ne relève pas Picardie, la deuxième partie de la phrase fut adoptée comme devise de l'unité.

Son chant de marche est "Réveillez-vous Picards", chant de marche des bandes de Picardie au XVe siècle, sous L'Etat Bourguignon. C'est le plus vieux chant militaire encore chanté par une unité constitué. C'est également devenu le chant régional de la Picardie.

Insigne

L'insigne du régiment est inspiré du blason de l'ancien régiment de Picardie. Le premier régiment d’infanterie porte ainsi un blason de gueules à la croix d'argent chargée en tête de l'inscription « 1479 » et en pied de « 1er RI », à l'écu d'or chargé d'une aigle bicéphale brochant sur le tout. Le blason est sommé de la devise du régiment « On ne relève pas Picardie », en lettres noires sur fond doré.

Particularité

Déjà au temps du régiment de Picardie, le blanc était symbole de commandement. Les compagnies avaient une enseigne rouge frappée d'une croix blanche tandis que celle du premier bataillon était blanche également frappée d'une croix blanche. On l'appelait « l'enseigne colonelle ». C'est la raison pour laquelle le chef de corps du régiment porte un insigne de couleur blanche[18].

Jusqu'en 2014, le 1er régiment d'infanterie s'était doté d'un insigne de béret personnalisé. Reprenant la forme de l'insigne de béret de l'infanterie, le cœur de la grenade a été remplacé par le bouton tradition de la Tenue terre de France et la devise du Régiment est inscrite en dessous, dans le cercle fermant l'insigne. Cette particularité a été suspendue par sa participation à la brigade franco-allemande, qui possède un insigne de béret qui lui est propre.

Le régiment aujourd'hui

Le régiment tient garnison à Sarrebourg, en Moselle, depuis 1968. Il occupe une vaste emprise constituée par les quartiers Rabier, Tourret, Dessirier et Cholesky.

Il fait partie de la brigade franco-allemande au sein de la 1re division. Son soutien est assuré par la base de Défense de Phalsbourg.

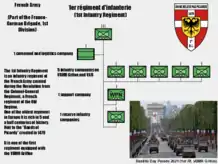

Composition

Professionnalisé depuis 1985, le régiment est organisé en 2016 avec la création d'une nouvelle compagnie de combat () selon le nouveau format opérationnel de l'Armée de terre "Au contact" :

- 1 compagnie de commandement et de logistique ;

- 4 compagnies de combat sur VAB et GRIFFON (1re, 2e, 3e, 4e Cie) ;

- 1 compagnie d'appui ;

- 1 compagnie de réserve opérationnelle (5e Cie) ;

- 1 groupement d'instruction (9e Berry).

Matériels

- VBMR Griffon (véhicules blindés multi-rôles) ;

- 82 VAB (véhicules de l'avant blindé) ;

- 20 PVP (Petit Véhicule Protégé);

- 25 VBL (véhicules blindés légers) ;

- 27 postes de tir ERYX (lance-missiles anti-char léger) ;

- 16 postes de tir MILAN (lance-missile anti-char) ;

- Postes de tir MMP (lance-missile anti-char, remplaçant des systèmes MILAN) ;

- HK416 ;

- FAMAS F1 (système félin) ;

- FR12-7 ;

- FRF2 ;

- HK417 ;

- SCAR-H PR ;

- Glock 17 ;

- 8 mortiers de 81 mm (LLR).

Chants du régiment

sur l'air du carillon du beffroi de la ville de Cambrai :

1er Régiment, l'plus beau des régiments

Terreur de l'ennemi quand il va de l'avant!

C'est le plus beau des régiments de France

Régiment de Turenne et de Marceau

Qui de tous temps redonna l'espérance

Et fit honneur à son glorieux drapeau

On ne relève pas Picardie

Fière devise du régiment

Tu reflètes l'ardeur et la vie

De ceux qui sont morts en chantant :

Aujourd'hui la patrie nous appelle

Aujourd'hui la victoire nous attend

Soldats français sachons vaincre pour elle

Sachons rester dignes du régiment

1er Régiment, bordel de régiment

Y a des grandes gamelles et rien à foutre dedans!- 1

Réveillez-vous Picards,

Picards et Bourguignons.

Apprenez la manière d'avoir de bons bâtons,

Car voici le printemps et aussi la saison

Pour aller à la guerre donner des horions.

- 2

Tel parle de la guerre,

mais ne sait pas que c'est:

Je vous jure mon âme que c'est un piteux fait

Et que maint homme d'armes et gentil compagnon

Y ont perdu la vie et robe et chaperon.

- 3

Où est ce duc d'Autriche?

Il est en Pays-Bas

Il est en Basse Flandre avec ses Picards

Qui nuit et jour le prient qu'il les veuillent mener

En la Haute Bourgogne pour la lui contester.

- 4

Quand serons en Bourgogne,

et en Franche Comté,

ce sera qui-qu'en-grogne le temps de festoyer

bout'ront le roy de France, dehors de ces costeaux

et mettrons dans nos panses le vin de leurs tonneaux

- 5

Adieu, adieu, Salins,

Salins et Besançon

Et la ville de Beaulne, là où les bons vins sont

Les Picards les ont bus, les flamants les paieront

Quatre pastars la pinte ou bien battus seront.

- 6

Nous lansquenets et reîtres

et soudards si marchons

Sans finir de connaître où nous arriverons,

Aidons Dame Fortune et destin que suivons

A prêter longue vie aux soldats Bourguignons.

- 7

Quand mourons de malheur

la hacquebutte au poing

Que Duc nostre Seigneur digne tombeau nous doint

Et que dedans la terre où tous nous en irons

Fasse le repos guerre aux braves bourguignons

- 8

Et quand viendra le temps

où trompes sonneront

Au dernier Alahau, quand nos tambours battront

nous lèveront bannières aux ducque bourguignon

Pour aller à la guerre donner des horions.Personnalités ayant servi au régiment

- 1657 : Vauban y est capitaine le , venant du régiment de La Ferté-Senneterre[19]

- Charles François de Cisternay du Fay (1698-1736), futur intendant du Jardin du Roi, y était capitaine en 1723

- Jacques Pierre Louis Puthod (-) y fut capitaine.

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « 1er régiment d'infanterie de ligne » (voir la liste des auteurs).

- Il passe dans la garde Constitutionnelle du Roi le

- Démissionnaire le

- Commandant de la place de Metz le

- Général de division le

- Commandant de la place de Besançon le

- Général de brigade le

- Général de brigade le

- Général de division le

- Histoire de l'infanterie en France par Belhomme T3 p. 463-464

- Avantages d'une bonne discipline, et moyens de l'entretenir dans les corps Par Jean-Baptiste Avril

- Histoire de l'infanterie en France de Victor Louis Jean François Belhomme Vol 5 page 151

- La division aéromobile, page 3, sur le site Armée française 1989 (consulté le 16 novembre 2016).

- « On a créé la 9e compagnie », article des Dernières Nouvelles d'Alsace du 19 avril 2016.

- Monument du 1er régiment d'infanterie sur le site Moselle Tourisme (consulté le 7 octobre 2017).

- page Facebook officielle du 1er régiment d'infanterie, consultée le 30 mai 2020.

- Décision no 12350/SGA/DPMA/SHD/DAT du 14 septembre 2007 relative aux inscriptions de noms de batailles sur les drapeaux et étendards des corps de troupe de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, Bulletin officiel des armées, no 27, 9 novembre 2007

- Arrêté relatif à l'attribution de l'inscription AFN 1952-1962 sur les drapeaux et étendards des formations des armées et services, du 19 novembre 2004 (A) NORDEF0452926A Michèle Alliot-Marie

- « Le 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg », sur www.defense.gouv.fr (consulté le )

- Martin Barros, Nicole Salat et Thierry Sarmant (préf. Jean Nouvel), Vauban - L’intelligence du territoire, Paris, Éditions Nicolas Chaudun et Service historique de l'armée, , 175 p. (ISBN 2-35039-028-4), p. 164

Annexes

Source

- Historique du 1er régiment d’infanterie, 1952, imprimerie Chotel.

- Histoire de la guerre Franco Allemande, par le lieutenant colonel Rousset.

- À partir du Recueil d'Historiques de l'Infanterie Française (Général Andolenko - Eurimprim 1969).

Bibliographie

- Charles Adrien Desmaze : Le régiment de Picardie

- Julie Ludmann et Pierre-Yves Nicolas, Le 1er RI au CENZUB : entrainement en milieu urbain, Military-Photo-Report,

- Julie Ludmann et Pierre-Yves Nicolas, Calot Rouge: Exercice tactique en terrain libre par le 1er RI, Military-Photo-Report,

Articles connexes

Liens externes

- 1er régiment d'infanterie, sur defense.gouv.fr

.svg.png.webp)