Forêt de Retz

La forêt de Retz [ʁɛts] est une forêt domaniale situé principalement l'Aisne, mais aussi dans l'Oise (communes de Vauciennes et Ivors), en forme de croissant dont Villers-Cotterêts serait le centre. Elle est située à 80 km au nord-est de Paris. C'est l'un des plus grands massifs forestiers français d'environ 13 000 ha.

| Forêt de Retz | |||||

%252C_la_cave_du_Diable_en_for%C3%AAt_de_Retz_8.jpg.webp) Près de la cave du Diable, au sud de Vaumoise. | |||||

| Localisation | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 49° 15′ 33″ nord, 3° 05′ 33″ est[1] | ||||

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Aisne, Oise | ||||

| Géographie | |||||

| Superficie | 13 339 ha | ||||

| Altitude · Maximale · Minimale |

241 m 79 m |

||||

| Compléments | |||||

| Protection | ZNIEFF de type 1, Réseau Natura 2000 | ||||

| Statut | Forêt domaniale | ||||

| Administration | Office national des forêts | ||||

| Essences | Hêtre européen | ||||

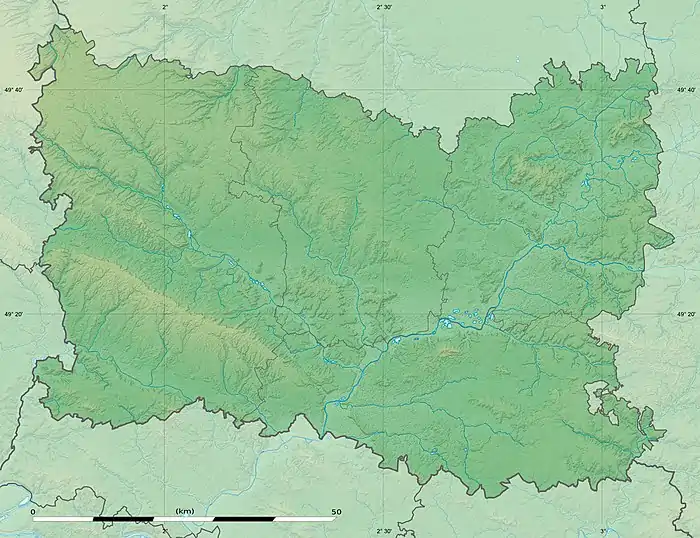

| Géolocalisation sur la carte : Aisne

Géolocalisation sur la carte : Oise

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

La forêt de Retz appartient à l’ensemble des grandes hêtraies de Picardie (chapelet de forêts domaniales entrecoupées de forêts privées). Cette forêt, aussi appelée forêt de Villers-Cotterêts, a une superficie de 13 339 hectares, 13 245 ha sans compter les maisons forestières et leurs abords. Sur ce total, 12 483 ha sont situés dans l'Aisne et pour 742 ha dans l'Oise. La forêt était en 1672, selon le Règlement de Réformation, « la plus noble et la mieux plantée du Royaume ».

Histoire du site

Une de ses caractéristiques est que contrairement à d’autres espaces forestiers français où le couvert forestier n’est en général pas statique, ses contours n’ont que guère évolué au cours des siècles. De la même façon, le mode de gestion en futaie date de 1672, et n’a pas changé depuis.

De la forêt des Sylvanectes au domaine royal

À l’époque de Jules César, la forêt de Retz fait partie de l’immense forêt des Sylvanectes qui s’étendait de Louvres jusqu’au milieu du département de l’Aisne. Progressivement elle va se morceler à la faveur de nombreux défrichements. Ce n’est qu’au XIIe siècle que Retz devient une unité distincte. Elle appartient alors aux comtes de Valois. C’est une immense forêt qui s’étend de Retheuil, Chaudin et Buzancy jusqu’à la Marne. Durant les siècles suivants (XIIe, XIIIe et XIVe), elle connaît d’importants défrichements dus à la forte croissance de la population. En 1214, la forêt est annexée au domaine de Philippe Auguste, alors roi de France. Il dictera la première ordonnance royale connue concernant cette forêt sur les attributions de gardes de domaine forestier. L’administration de la forêt est alors sous la responsabilité du gouverneur des châteaux de Villers-Cotterêts et de Vivières. Des agents forestiers, appelés sergents du roi, gèrent la forêt en taillis sous futaie et futaie, et surveillent les droits d’usage, les coupes…

En 1328, Philippe de Valois donne aux chartreux de Bourgfontaine l'autorisation de prendre dans la forêt de Retz le bois nécessaire aux usages de leur maison et l'autorisation de mettre dans la forêt 100 porcs, 30 vaches et 10 juments[2].

En octobre 1341, Philippe de Valois accorde aux religieux de Saint-Crépin-en-Chaie le droit d'avoir en forêt de Retz « au bois mort, au mort bois, aux branches, au bois coupé, au bois sec et au bois chû, chaque quinzaine, sept charretées de bois, chaque charretée à trois chevaux, à recevoir une fois ou plusieurs fois l'an, comme bon leur semblera, par livrée des sergents de la forêt. Les religieux pourront jouir de cet usage tant pour ardoir que pour édifier, et pour échalas, cerceaux, merrain ou autres choses, mais sans vendre » [3].

En 1346, Philippe de Valois crée le premier code forestier par l’ordonnance de Brunoy. Ce texte donne naissance à la première administration spéciale des forêts avec la naissance du corps des Maîtres des Eaux et Forêts. Il installe à Retz le premier maître du royaume. Le XVe siècle et la guerre de Cent Ans marquent une période noire pour la forêt et le château.

En 1499, la forêt revient en apanage à François de Valois, futur François Ier. Le roi, qui apprécie beaucoup cette forêt, y fait de nombreux travaux et aménagements : création de la capitainerie de chasses de Villers-Cotterêts percement des premières laies, reconstruction du château de Villers-Cotterêts, construction d’importants ouvrages de captage des sources pour alimenter en eau le château et le bourg. D’autre part, il met en place une gestion plus rationnelle de la forêt où les droits d’usage sont mieux réglementés et les voleurs réprimés.

En 1564, Catherine de Médicis prescrit la canalisation partielle de l’Ourcq afin de faciliter l’écoulement des produits de la forêt par le flottage du bois ou le transport en péniche jusqu'à Paris. Cet aménagement nécessite la création de réservoirs dans la forêt (étang de la Ramée, de Corcy, du Roy…) et de systèmes de rus de flottage et d’écluses. Le bois de Retz est dès lors facilement commercialisable. En 1573, le premier règlement d’exploitation est décidé : la possibilité par contenance est autorisée jusqu'à 100 arpents par an pour du bois âgé de 225 ans environ. Mais il ne sera pas vraiment appliqué : en effet, les guerres nécessitent beaucoup plus de coupes. Henry IV sera le dernier roi à séjourner au château de Villers-Cotterêts. En 1630, Louis XII le donne, avec la forêt, en apanage à son frère Gaston d’Orléans. Elle restera possession de la maison d’Orléans jusqu’en 1848, sauf entre 1791 et 1814, où elle revient au domaine national.

De 1642 à 1645, d’importantes coupes, irréversibles, divisent la forêt en deux ensembles de traitement distinct. Deux mille hectares de futaie disparaissent à jamais au niveau de ce qu’on appelle les Buissons, zone périphérique de la forêt (Buisson du Tillet de la Genevroye, de Walligny, de Queue d’Ham, de Borny, de Cresnes et d’Hautwison). Elles sont remplacées par des peuplements plus ou moins dégradés de taillis sous futaie.

De 1672 à nos jours

Au XVIIe siècle, la forêt de Retz est principalement gérée pour fournir du bois pour Paris[4]. En août 1669, l’Ordonnance des Eaux et Forêts de Colbert réglemente pour la première fois la gestion des espaces forestiers français : ils devaient être composés d’au moins un quart de leur superficie en futaies. À la suite de cette publication Pierre Lallemand d’Estrée, conseiller du roi, est commis à la réformation de Retz qui est alors considérée comme la forêt « la plus noble et la mieux plantée du royaume ». Après une étude minutieuse, le règlement de réformation est homologué le 16 novembre 1672. Il prévoit la limitation du droit d’usage et met en place une nouvelle réglementation d’exploitation. La forêt, qui fait alors douze mille hectares, sera gérée en hautes futaies de chênes et de hêtres ayant des révolutions de 150 ans. Lors des coupes, il est décidé de maintenir dix baliveaux par arpent. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, la famille d’Orléans fait exécuter de nombreux travaux dont l’achèvement du percement de toutes les principales laies actuelles.

Après la Révolution de 1789, la forêt est placée sous l’autorité du Directeur de l’Enregistrement à Laon. Retz devient un domaine forestier domanial, et échappe donc à l’appropriation par la population et à son découpage. En 1801, est créée l’Inspection de Villers-Cotterêts, dont le premier inspecteur monsieur Deviolaine entreprend d’importants travaux de reboisement et introduit de nouvelles espèces.

En 1814, après la chute de l’Empire, le domaine est restitué à la maison d’Orléans jusqu’en 1830, date à laquelle il est incorporé au domaine de la couronne au service de la liste civile du Roi. Jusqu’en 1847, de gros prélèvements sont effectués, ce qui entraîne une décapitalisation rapide et sensible. Mis à part un cinquième de sa surface encore intact, la forêt est alors fortement dégradée par les nombreuses trouées. À certains endroits, elle est composée d’essences jeunes, les vieux arbres ont presque tous disparu. Elle présente alors une physionomie rajeunie.

En février 1848, la forêt revient à l’État, après la chute de la monarchie, et est gérée depuis lors par l’administration des Eaux et Forêts. Entre 1852 et 1865, de nombreux travaux sont entrepris sous l’impulsion de l’inspecteur Fliche (construction de maisons forestières, empierrement des routes, délimitation du massif, création de pépinières, plantations, creusement de fossés d’assainissement dans les terrains gorgés d’eau). Par ailleurs, en 1861, un grand changement s’opère : la voie ferrée Paris-Soissons est construite, entraînant, parallèlement à la ruine du transport fluvial, une augmentation de la compétitivité des produits forestiers de Retz.

Grands aménagements et restrictions budgétaires

En 1864, après dix ans d’études et controverses, le nouveau projet d’aménagement établi par Lorentz et Alain est approuvé. C’est en quelque sorte une organisation scientifique de la forêt : son territoire est divisée en quinze séries réparties en deux sections (la première comprenant deux séries de taillis sous futaie qui correspondent aux coupes rases datant du XVIIe siècle, et la seconde constituée des treize séries de futaie régulière ayant une révolution de 150 ans). Ce projet pose aussi les règles de culture à observer en ce qui concerne les coupes d’amélioration et de régénération. En 1886, après les deux tempêtes importantes de 1872 et 1876, une révision du projet de 1864 est entreprise, gardant dans l’ensemble les mêmes orientations. À partir de 1900, on note un déclin pour la forêt de Retz, dû vraisemblablement, avant tout, à la diminution des crédits et du personnel qui lui étaient accordés. Cette tendance amène les forestiers à repenser l’aménagement dont les bases trop strictes étaient encore celles de 1864.

En 1903, monsieur Duchaufour met en place la politique toujours en place à l’heure actuelle. Il décide la modification du parcellaire dans les quinze séries de futaies, qui devient plus régulier, aux formes comparables (environ trente hectares), avec une composition aussi homogène que possible, et met en place le réensemencement naturel unique et mobile. La guerre 1914-1918 crée de gros dégâts aussi bien pour le sol que pour les peuplements. En 1918, le nord de la forêt de Retz est marqué par d’importants combats. Plus de mille hectares sont totalement détruits et quatre mille hectares sont criblés de balles. La grande fragilité des arbres criblés de balles les rend plus vulnérables aux coups de vent[5].

D’autre part, à partir de 1933, certaines parcelles d’épicéas de la forêt sont atteintes par des ravageurs (en particulier des insectes). C’est une forêt nouvelle et totalement rajeunie qui paraît au début des années 1940. Mais la Seconde Guerre mondiale entraîne une surexploitation excessive de la forêt du fait d’une demande accrue des Allemands puis des Alliés, ainsi que de la population de l’agglomération parisienne pour l’approvisionnement en bois de chauffage. L’état de la forêt est donc très dégradé à la sortie de la guerre, du fait des nombreuses trouées et de problèmes de régénération. Dans la période de l’après-guerre, l’ingénieur principal des Eaux et Forêt Donon lance donc une révision de l’aménagement. Il décide le maintien du cadre de la réforme de 1903, la diminution de la durée de révolution, qui passe de 150 ans à 135 ans, l’augmentation de la possibilité des coupes de régénération, et le lancement de programmes de plantation artificielle.

L’histoire de cette forêt est donc marquée par toute une succession de projets d’aménagement qui l’ont façonnée. L’influence des forestiers sur la morphologie de la forêt y est très importante.

Faune

Parmi les oiseaux nicheurs les plus remarquables sur le site figurent les gobemouches noirs[6].

Voir aussi

Articles connexes

- La forêt de Compiègne, à moins de 5 km au nord-ouest

- Site naturel de l'Aisne

Notes et références

- Coordonnées relevées à l'entrée du parc du château de Villers-Cotterets avec Google Maps

- André Moreau-Néret, « Philippe VI de Valois et la Chartreuse de Bourgfontaine où son cœur fut déposé », Mémoires, Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne, vol. 13, , p. 155 (lire en ligne, consulté le ).

- Arch. Nat. R4 138 liasse Soissons Saint-Crépin en-Chaie, copie du XVIe siècle.

- Pierre Maës, "La forêt de Retz au XVIIe siècle : une forêt sous l'emprise des besoins parisiens", in : Jérôme Buridant (dir.), Forêt carrefour, forêt frontière, la forêt dans l'Aisne, Langres : Guéniot, 2005, p. 133-140.

- Jérôme Buridant, "La forêt mutilée. La reconstitution forestière dans l'Aisne après la Grande Guerre", Graines d'histoire, la mémoire de l'Aisne, n° 17, janvier 2003, p. 13-24.

- Sueur F. (2007) Oiseaux de Picardie. Saint-Quentin-en-Tourmont (Groupe ornithologique picard).