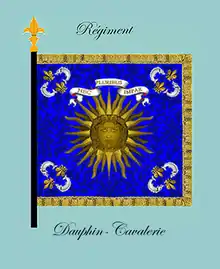

12e régiment de cuirassiers (France)

Le 12e régiment de cuirassiers (ou 12e RC) est un régiment de cavalerie de l'Armée de terre française créé sous la Révolution à partir du régiment du Dauphin cavalerie, un régiment de cavalerie français d'Ancien Régime, sous le nom de 12e régiment de cavalerie avant de prendre sous le Premier Empire sa dénomination actuelle.

| 12e régiment de cuirassiers 12e régiment de cavalerie | |

insigne régimentaire du 12e régiment de cuirassiers. | |

| Création | 1668 |

|---|---|

| Pays | |

| Branche | armée de terre |

| Type | Régiment de cuirassiers |

| Rôle | Cavalerie |

| Fait partie de | 2e brigade blindée de la 3e division |

| Devise | In periculo ludunt (Ils jouent dans le danger) Au danger mon plaisir |

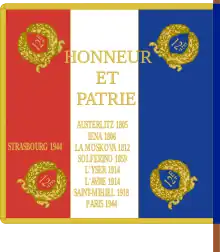

| Inscriptions sur l’emblème |

Austerlitz 1805 Iéna 1806 La Moskova 1812 Solférino 1859 L’Yser 1914 L'Avre 1918 (en) Saint-Mihiel 1918 Paris 1944 Strasbourg 1944 |

| Batailles | Bataille de Hannut |

| Fourragères | aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1914-1918 avec olive aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1914-1918 et olive aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1939-1945 |

| Décorations | Croix de guerre 1914-1918 2 palmes Croix de Guerre 1939-1945 3 palmes 1 étoile d'argent Croix de la valeur militaire 1 palme Médaille d'or de la ville de Milan Presidential Unit Citation |

En 1994, il est amalgamé avec le 6e régiment de cuirassiers pour former le 6e-12e régiment de cuirassiers, basé à Olivet dans le Loiret.

En 2009, à la dissolution du groupe d'escadrons 6e cuirassiers, il y eut une réorganisation du régiment à 60 chars et le maintien des traditions du 12e cuirassiers.

Création et différentes dénominations

- 1668 : levée du régiment sous le nom de régiment Dauphin-Cavalerie

- 1791 : devient 12e régiment de cavalerie

- 1803 : devient 12e régiment de cuirassiers

- 1815 : licencié à Niort

- 1854 : devient régiment de cuirassiers de la Garde impériale

- 1855 : devient 1er régiment de cuirassiers de la Garde impériale à la suite de la création d'un second régiment de cuirassiers de la Garde

- 1865 : fusionne avec le 2e régiment de cuirassiers de la Garde impériale pour former de nouveau le régiment de cuirassiers de la Garde impériale

- 1871 : devient 12e régiment de cuirassiers à la suite de la chute du Second Empire

- : devient le 12e régiment de cuirassiers à pied et est rattaché à la 2e DCP

- 1928 : dissolution

- : création du 12e régiment de découverte

- 1942 : dissolution

- 1943 : reconstitution à partir du 12e régiment de chasseurs d'Afrique

- 1991 : dissolution

- En 1994 il est recréé et amalgamé avec le 6e régiment de cuirassiers pour former le 6e-12e régiment de cuirassiers.

- Le : reconstitution du 12e régiment de cuirassiers. À la dissolution du groupe d'escadrons 6e cuirassiers, réorganisation du régiment à 60 chars et maintien des traditions du 12e cuirassiers.

Chefs de corps

Ancien régime : mestres de camp-lieutenants

- : marquis Jean-François de La Baume Le Blanc de La Vallière

- : marquis Charles de Lusignan de Saint-Gelais

- : marquis Philippe Le Valois de Villette de Mursay

- : marquis César Hector de Wassinghac d'Imécourt

- : marquis Albert François Clérembault de Vendeuil

- 1710 : marquis César-Emmanuel Colin de Lessart

- 1712 : duc François d'Harcourt, maréchal de France en 1746

- 1716 : marquis Bénigne Le Ragois de Bretonvilliers

- : marquis de Voluire

- : marquis Charles-Louis-René de Marbeuf

- : comte Gabriel-Marie de Talleyrand-Périgord

- : marquis Louis Hurault de Vibraye

- : marquis Hippolyte-Jean-René de Toulongeon

- : comte Félicité Jean Louis de Durfort

- : vidame Alexis-Bruno-Étienne de Vassé

Révolution et Empire : colonels et chefs de brigade

- : colonel Charles Michel Cordier de Montreuil de Launay de Vallerie

- : colonel Francois-Durand Tauzia de la Litterie

- : chef de brigade Denis Félix de Vrigny (*)

- : chef de brigade Jean-Baptiste Colart

- : chef de brigade Jean Verreaux

- : chef de brigade, puis colonel en 1803, Jacques Renard Belfort (*)

- : colonel Joseph Dornes (*)

- : colonel Jean-Louis Matheron de Curnieu

- : colonel Michel Jean Paul Daudiès (*)

- : colonel Nicolas Thurot

Depuis 1815

- 1892 : colonel de Chabot

- - : colonel Roger Leyer (sl) (*)

- 1943 - 1944 : lieutenant-colonel Warabiot[1]

- 1944: futur général Noiret[1]

- 1944 - 1945 : colonel Rouvillois[1]

- 1945 - 1947 : lieutenant Baguenaut de Viéville[1]

- 1949 - 1950 : lieutenant-colonel François Huet (*)[1]

- 1950 - 1952 : colonel Pinsard[1]

- 1952 - 1955 : lieutenant colonel Borie[1]

- 1957 - 1959 : lieutenant-colonel Chantreau[1]

- 1959 - 1961 : lieutenant-colonel Dumont[1]

- 1961 - 1963 : colonel Brisson[1]

- 1963 - 1965 : lieutenant-colonel Bourgues[1]

- 1965 - 1967 : colonel Paucot[1]

- 1967 - 1968 : lieutenant-colonel Lajouanie[1]

- 1968 - 1970 : lieutenant-colonel de la Motte[1]

- 1970 - 1972 : lieutenant-colonel de Sesmaisons[1]

- 1972 - 1974 : colonel Houdet Farcy[1]

- 1974 - 1976 : lieutenant-colonel Clavie[1]

- 1976 - 1978 : colonel Voge[1]

- 1978 - 1980 : colonel Duguet[1]

- 1980 - 1982 colonel Léry, chef de corps alors que l'unité incluait également le 34e régiment d'artillerie[1]

- 1982 - 1984 : colonel Gazeau[1]

- 1984 - 1986 : colonel Baton[1]

- 1986 - 1988 : colonel d'Anselme (*)[1]

- 1988 - 1990 : colonel Boss[1]

- 1990 - 1991 : lieutenant-colonel Sommerlat[1]

- 1994 - 1996 : lieutenant-colonel Najean[1]

- 1996 - 1998 : lieutenant-colonel Dumont[1]

- 1998 - 2000 : lieutenant-colonel Adam[1]

- 2000 - 2002 : lieutenant-colonel de la Rüe du Can[1]

- 2002 - 2004 : lieutenant-colonel Seignon[1]

- 2004 - 2006 : lieutenant-colonel Durand[1]

- 2006 - 2008 : lieutenant-colonel Le Roy[1]

- 2008 - 2009 : lieutenant-colonel Miquel[1]

- 2009 - 2010 : colonel Ollier (*)[1]

- 2010 - 2012 : colonel Hintzy[1]

- 2012 - 2014 : colonel Wallaert[1]

- 2014 - 2016 : colonel Remanjon[1]

- 2016 - 2018 : colonel Anthonioz[1]

- 2018 - 2020 : colonel Gennequin

- 2020 - 2022 : colonel Verley

- 2022 - : colonel Guillaume

Le régiment, dit RC80 (régiment de chars à 80 chars), comprend de 1994 à 2009 le 12ème régiment de cuirassiers ainsi que le 6ème régiment de cuirassiers. A ces unités s'ajoutent de surcroît l'escadron de maintenance régimentaire (EMR), l'escadron de base et d'instruction (EBI) et l'escadron de réserve[1].

Voici la liste de ses chefs de corps :

- 1994 - 1996 : colonel Huberdeau[1]

- 1996 - 1998 : colonel Bout de Marnhac[1]

- 1998 - 2000 : colonel Lafontaine[1]

- 2000 - 2002 : colonel Boubée[1]

- 2002 - 2004 : colonel Pougin de la Maisonneuve[1]

- 2004 - 2006 : colonel Beaudouin (*)[1]

- 2006 - 2008 : colonel Lafont-Rapnouil (*)[1]

- 2008 - 2009 : colonel Ollier (*)[1]

(*) Ces officiers sont devenus généraux de brigade par la suite

Historique des garnisons, combats et batailles du 12e cuirassiers

Le 12e régiment de cavalerie a fait les campagnes de 1792 à 1794 à l’armée du Rhin. Il a fait les campagnes des ans IV et V à l’armée de Rhin-et-Moselle ; an VI à l’armée d’Allemagne ; de l’an VII à l’an IX à l’armée du Rhin.

Le 12e régiment de cuirassiers a fait les campagnes de l’an XIV au corps de cavalerie de réserve de la Grande Armée ; de 1806 à 1808 au 4e corps de réserve de cavalerie ; 1809 et 1810 aux armées du Rhin et d’Allemagne (3e et 2e corps de cavalerie de réserve) ; 1811 et 1812 au corps d’observation de l’Elbe ; 1813 et 1814 au 1er corps de cavalerie de réserve de la Grand Armée et garnison de Hambourg ; 1815 à la 1re division de cavalerie de réserve.

Licencié, son fonds est versé en 1816, ainsi que l’ancien régiment du Roi, dans le 2e régiment de cuirassiers.

Guerres de la Révolution (affecté à l'armée du Rhin, 1792-1800)

- 1793 : Stromberg, Alzey, Brumpt, Haguenau, et Gambsheim

- 1794 : Rebutte, Spire et Schweigenheim

- 1795 : Frankenthal

- An VI

- Armée de Rhin-et-Moselle, Mindelheim, Friedberg, Ulm, bataille de Biberach, combat de Müllheim

- 1797 : passage du Rhin

- 1799 : blocus de Philippsbourg

- 1800 : batailles d'Engen, Moeskirch et Hohenlinden

Empire

- 1805 Campagne d'Allemagne :

- Bataille de Wertingen.

- Bataille d'Elchingen.

- Bataille de Hollabrunn.

- 2 décembre : Bataille d'Austerlitz (*)

- bataille d'Iéna (*)

- Bataille d'Heilsberg.

- une charge décisive à la bataille de Friedland.

- 1812 : Campagne de Russie

- Bataille de Mohilev.

- bataille de la Moskowa (*).

- Winkowo

- 1813 Campagne d'Allemagne :

- bataille de Bautzen.

- Reichenbach.

- Jauer.

- Bataille de Dresde.

- Wachau.

- 16-19 octobre : Bataille de Leipzig.

- 1814 Campagne de France :

- Bataille de La Rothière.

- Bataille de Rosnay-l'Hôpital.

- Bataille de Champaubert.

- 14 février 1814 : Bataille de Vauchamps

- Bataille de Valjouan.

- Bataille d'Athies-sous-Laon.

- Bataille de Reims.

- Bataille de Fère-Champenoise.

- Bataille de Paris.

- 1815 Cent-Jours :

- Bataille de Ligny.

- bataille de Waterloo (au sein de la 2e brigade, dite brigade Travers, de la 13e division de cavalerie, dite division Wathier, du IVe corps de cavalerie du général de division comte Édouard Jean Baptiste Milhaud, de l'armée de réserve)

(*) Bataille porté au drapeau

Chefs de corps du 12e cuirassiers tués ou blessés lors des campagnes du Premier Empire :

- Colonel de Curnieu : blessé le , mort des suites de ses blessures en 1814

Officiers tués et blessés pendant qu'ils servaient au 12e cuirassiers lors des campagnes du Premier Empire :

- Officiers tués : 25

- Officiers morts des suites de leur blessure : 9

- Officiers blessés : 57

Second Empire

- Régiment de cuirassiers de la Garde Impériale

Guerre de 1870-1871

Le régiment de cuirassiers de la Garde impériale rejoint l'armée du Rhin au déclenchement de la guerre franco-allemande de 1870[2]. Il combat notamment lors de la bataille de Rezonville où sa charge est repoussée par l'infanterie allemande[3]. Replié à Metz, les cuirassiers de la Garde, après avoir mangé leurs chevaux, capitulent le avec le reste de l'armée assiégée[4].

Son dépôt est formé à Saint-Germain-en-Laye en juillet 1870 avec un peloton hors-rang et le 5e escadron. Cet escadron, envoyé à Paris en août[5], est amalgamé en septembre à l'escadron des cent-gardes[6], au 4e escadron du régiment de carabiniers de la Garde impériale[7] et du 5e escadron du 1er régiment de cuirassiers[8], pour former le 2e régiment de marche de cuirassiers. Ce régiment, engagé dans le siège de Paris, est renommé 12e régiment de cuirassiers le . Après la fin de la guerre, il fusionne le dans le 2e régiment de cuirassiers[9].

En septembre, le dépôt rejoint Lyon puis Orange, avant de s'installer à Perpignan le 26. Il forme entre novembre et janvier trois escadrons de marche : le 7e, versé au 5e régiment de marche de cuirassiers, le 8e escadron, versé aux 7e et 9e régiments de marche de cuirassiers et le 9e escadron, versé au 11e régiment de marche de cuirassiers et au camp d'Arles[5]. Le , le dépôt des cuirassiers de l'ex-Garde prend le nom de dépôt du 12e régiment de cuirassiers[9].

De 1871 à 1914

Le , le dépôt du 12e régiment de cuirassiers fusionne à Saumur avec le 9e régiment de marche de cuirassiers. Il s'installe au Mans en mai 1871[10].

En octobre 1873, le régiment prend garnison à Lyon[10], qu'il quitte en juin 1880 pour Angers. En 1888, le régiment part en garnison à Lunéville, avec dépôt à Troyes[11].

En 1914, le 12e régiment de cuirassiers est en garnison à Rambouillet et appartient à la 6e brigade de cuirassiers, elle-même appartenant à la 7e division de cavalerie.

1914

D'abord à cheval, les cavaliers du 12e Régiment de cuirassiers se battent à Poelcappelle et Bixchoote, à Ypres, et à Chouilly, dans la Marne. Puis ils sont mis à pied. Le régiment est ensuite incorporé dans la 25e division d'infanterie.

1915

Le 1er janvier, le régiment cantonne à Houtkerque, au nord de St Omer. Il reste dans cette région jusque début février, sans prendre part à aucune opération. Le , il quitte la Flandre et s'installe, après 3 étapes entre Auxy le Château et Abbeville. Pendant les mois de février, mars et avril, il prend les tranchées en avant de Wailly et de Rivière, au sud d'Arras.Au mois de mai, il remonte vers la Canche. Le , il s'installe à Auxy le Château, où il reste jusqu'au .Les 17 et il est au bivouac à Magnicourt sur Canche. Le 20, il s'installe à Fontaine sur Maye. Le il va s'installer au nord d'Hesdin, à Blingel et à Béallencourt, puis à Blangy. Le , il cantonne à 20 km au sud d'Amiens, à Tilloy les Conty. Le 11, il embarque à la gare de Conty, et passant par Beauvais, Pontoise, St Germain, Versailles, Nogent sur Seine, il débarque au sud de la Champagne Pouilleuse le et cantonne à Conflans sur Seine et Pontangis. Il participe à l'offensive du . Après un crochet vers le sud ouest, au-delà du camp de Mailly, il remonte vers le nord, par les marais de St Gond. Il arrive à Chouilly le et s'y installe pour plusieurs mois.

1916

Le , le 12e régiment de cuirassiers, est démonté, devient « régiment de cuirassiers à pied » et prend le nom de 12e régiment de cuirassiers à pied

1917

Dans les tranchées de la Pompelle près de Reims, et de la ferme d'Alger, le régiment subit les mines, les gaz et l'artillerie conventionnelle.(350 tués, blessés ou intoxiqués)

1918

En , le 12e régiment de cuirassiers à pied[N 1], au sein de la 2e division de cavalerie à pied, avec les 5e et 8e régiments de cuirassiers à pied.

- , la croix de guerre est épinglée sur la cravate de l'étendard.

- Du au 1er juin, le régiment perd à l'Ailette 17 officiers et 22 cavaliers.

- , engagement dans la troisième bataille de l’Aisne

- , l'offensive reprend, ce sont alors 16 officiers et 629 hommes qui ne se relèvent pas, morts, blessés ou disparus.

Jusqu'à l'armistice, Dauphin Cavalerie est de toutes les affaires, faisant en septembre 1166 prisonniers dont 19 officiers. Ce fait d'armes lui vaut une citation à l'ordre de l'armée (Ordre no 13.560 du ).

Entre-deux-guerres

En 1925, caserné à Paris, le régiment est rattaché à la 1re division de cavalerie[12]. Fin , le régiment est dissous dans le cadre des mesures de réorganisation de l'Armée. Les cuirassiers rejoignent le 11e régiment de cuirassiers et le 2e bataillon de dragons portés[13].

Bataille de France, janvier à juin 1940

- Du 1er janvier au : le 12e cuirassé est formé à Monthléry. Le régiment reçoit le matériel le plus moderne de l'armée française (automitrailleuses Panhard P178 et motocyclettes Gnome et Rhône). Il est stationné à Mortiers puis à Cambraisis, il fait partie de la 3e division légère mécanique.

- Du au : la 3e DLM passe la frontière belge et se met en soutien aux côtés des Belges. Après la poussée en Belgique, elle a l'ordre de se regrouper entre Cambrai et Arras. Elle participe à la contre-attaque des Britanniques en direction d'Arras. Après l’échec de l’attaque elle se replie sur Méricourt près de Lens, ce qui reste du régiment se replie à Nieppe. Il embarque finalement avec les Anglais à Dunkerque.

- Du au : il est remis sur pied. Il est articulé en deux escadrons mixtes composés d'un peloton de 3 automitrailleuses, 2 pelotons motos et 1 EHR. Il a pour première mission de tenir la ville de Louviers. Il se replie le 16 sur Longny, où il exerce des missions de couverture. La nuit du 16, il couvre sa division qui se replie sur Meme pas très loin du Mans. Il doit encore se replier en direction de Niort. Une partie de son régiment participera alors à la fameuse bataille de Saumur. Le 23 il gagne Luxe, où il doit couvrir les restes de l'armée en retraite vers Bordeaux. Le 24, quand l'ordre de cessez-le-feu arrive, il vient de faire sauter la voie ferrée Bordeaux-Paris.

Armée de Vichy

Le régiment est conservé dans le cadre de l'armée d'Armistice, mise sur pied à l'été 1940. Il prend garnison à Orange et devient le régiment de cavalerie (deux escadrons montés, trois escadrons cyclistes et un escadron d'AMD Panhard) de la 15e division militaire (Marseille)[14].

Le régiment est dissous en novembre 1942 après l’invasion allemande de la Zone Libre et le sabordage de la flotte française à Toulon.

1943

- 1943 : reconstitution comme régiment de chars, en Afrique du Nord par dédoublement du 12e régiment de chasseurs d'Afrique, entre dans la composition de la 2e division blindée (France).

1944

- 1944 : sous les ordres du lieutenant-colonel Marc Rouvillois, le régiment est le premier à pénétrer dans Strasbourg et à y faire flotter son étendard, le .

1945

Au printemps 1945, l’unité est rattachée à l’armée commandée par le général de Larminat et chargée de la réduction des poches de résistance allemande sur la côte atlantique. Il est affecté à la reconquête de la pointe de la Coubre[15].

En 1945, le régiment est en garnison en Allemagne, à Tübingen, sous le commandement du lieutenant-colonel Jean Baguenault de Viéville.

De 1945 à nos jours

En garnison à Tübingen (en RFA) dans les années 1960, il forme avec le 2e régiment de cuirassiers, le 73e régiment d'artillerie blindée et le 24e groupe de chasseurs portés, la 5e brigade blindée, avec PC à Tübingen, une des composantes de la 3e division blindée française dont le QG était à Fribourg.

De juin 1968 à 1991, le régiment est basé à Müllheim (au sein des Forces françaises en Allemagne : FFA) en co-casernement avec le 34e régiment d'artillerie.

En 1994, regroupé avec le 6e régiment de cuirassiers, le régiment entre dans la composition d'un RC 80 (régiment de chars à 80 chars, constitué de 2 groupes d'escadrons à 40 chars), sous le nom de 6e-12e régiment de cuirassiers. Il appartient à la 2e brigade blindée, héritière de la célèbre division Leclerc et est basé à Olivet dans le département du Loiret, près d'Orléans.

En 2009, à la dissolution du groupe d'escadrons 6e cuirassiers, le régiment est réorganisé à 60 chars, et reprend l'appellation et les traditions du 12e cuirassiers. Sa garnison demeure Olivet.

Matériel

Le régiment utilise différents types de véhicules de guerre[16] :

- 51 chars Leclerc[17] ;

- Dépanneur char Leclerc (DCL) ;

- VPC (Véhicule Poste de Commandement) ;

- 54 véhicules blindés légers (VBL) ;

- 6 véhicules de l'avant blindé (VAB) ;

- 39 véhicules légers tout terrain (VLTT), Peugeot P4.

En octobre 2018, le régiment a perçu les deux premiers VT4.

Char Leclerc.

Char Leclerc. Char de dépannage.

Char de dépannage. Véhicule blindé léger.

Véhicule blindé léger. Véhicule de l'avant blindé.

Véhicule de l'avant blindé. Peugeot P4.

Peugeot P4.

Symboles, emblèmes et traditions

Étendard

Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes[18] :

Décorations

Sa cravate est décorée :

- de la croix de guerre 1914-1918 avec deux palmes

;

; - de la croix de guerre 1939-1945 avec trois palmes et une étoile d'argent

;

; - de la croix de la Valeur militaire avec une palme attribuée au titre de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire[19] ;

- de la médaille d'or de la ville de Milan 1859-1909 ;

- de la Presidential Unit Citation décoration américaine pour toute la brigade (1945)

.

.

Il porte la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1914-1918 avec olive aux couleurs de la croix de guerre 1914-1918 et olive aux couleurs de la croix de guerre 1939-1945.

Insignes

L'insigne du régiment est un dauphin blanc sur un écu bleu. Le dauphin est celui qui marquait les armes des Dauphins de France, soit des héritiers présomptifs du royaume de France. Ce dauphin se trouvait alors au revers de l'étendard du Dauphin Cavalerie lors des débuts du régiment. L'animal semble sourire, ce qui illustre la devise du régiment[20].

Devise du régiment

(« Ils jouent dans le danger »)

« Au danger mon plaisir »

Uniformes sous l'Ancien Régime, la Révolution et l'Empire

- Uniformes

régiment de Dauphin-cavalerie de 1740 à 1757

régiment de Dauphin-cavalerie de 1757 à 1762

régiment de Dauphin-cavalerie de 1762 à 1767

régiment de Dauphin-cavalerie de 1767 à 1776

régiment de Dauphin-cavalerie de 1776 à 1786

régiment de Dauphin-cavalerie de 1786 à 1791

12e régiment de cavalerie à partir de 1791, lorsque l'Assemblée nationale renomme les régiments français

Regards des contemporains

- 1776 : prince Charles Juste de Beauvau-Craon:

- « Ce régiment, qui depuis longtemps passe pour l'un des mieux exercés de la cavalerie, mérite toute la réputation qu'il s'est acquise dans ce genre. »

- 1918 : général Marie-Eugène Debeney :

- « Régiment d'un moral très élevé et d'une superbe tenue au feu. »

- 1940 : général Maxime Weygand :

- « Grâce à un personnel d'élite et malgré de lourdes pertes, a su conserver un moral élevé et une ardeur combattive magnifique. »

- « Régiment de chars imprégné des plus pures traditions de la cavalerie, qui s'est distingué par la rapidité et l'audace de ses actions. »

Personnages célèbres ayant servi au 12e cuirassiers

- L'écrivain Louis-Ferdinand Céline y fut engagé volontaire en 1912 puis maréchal des logis en 1914 où il fut blessé en mission. Son expérience de cuirassier durant la Première Guerre mondiale est décrite au début du roman Voyage au bout de la nuit (1932) ainsi que dans ses moindres détails durant sa période de classes dans Casse-pipe (1949).

- 1791 : général Nicolas Dahlmann en tant qu'enfant de troupe, soldat puis brigadier.

- Furcy Houdet, né en 1927, général d'armée français.

- Le général Philippe Christophe de Lamotte-Guéry (1769-1848), comme major (an VII-1807)

- René Lenoir (1913-1996), Compagnon de la Libération.

Notes

- La stabilisation des fronts entraîne la fin de la cavalerie de bataille en 1916 ; l'état major démonte les régiments de cuirassiers et les transforme en régiments de cuirassiers à pied (les 4e, 5e, 6e, 8e, 9e, 11e et 12e) Général (deux étoiles) Philippe Peress 31, rue Hoche 49400 Saumur

Références

- 12ème régiment de Cuirassiers, 350 ans du Dauphin Cavalerie, liste des chefs de corps depuis 1943

- de Place 1889, p. 145.

- de Place 1889, p. 146.

- de Place 1889, p. 155.

- Martinien 1911, p. 18.

- Martinien 1911, p. 9.

- Martinien 1911, p. 17.

- Martinien 1911, p. 234.

- de Place 1889, p. 156.

- de Place 1889, p. 158.

- de Place 1889, p. 160.

- « Les divisions, groupements et brigades de cavalerie », Revue de cavalerie, (lire en ligne)

- L. M., « La défense de Paris est assurée », Le Journal, no 13342, , p. 1 (lire en ligne)

- (en) Ian Summer et François Vauvillier, The French Army, 1939-45 (1), Osprey Military, coll. « Men-at-arms » (no 315), (ISBN 1-85532-666-3, 978-1-85532-666-8 et 1-85532-707-4, OCLC 49674512, présentation en ligne), p. 37-38

- Stéphane Simonnet, Claire Levasseur (cartogr.) et Guillaume Balavoine (cartogr.) (préf. Olivier Wieviorka), Atlas de la libération de la France : 6 juin 1944- 8 mai 1945 : des débarquements aux villes libérées, Paris, éd. Autrement, coll. « Atlas-Mémoire », (1re éd. 1994), 79 p. (ISBN 978-2-746-70495-4 et 2-746-70495-1, OCLC 417826733, BNF 39169074), p. 51

- « Union Nationale de l'Arme Blindée Cavalerie Chars - 12ème Cuirassiers », sur www.unabcc.org (consulté le )

- https://www.sengager.fr/regiments/12e-regiment-de-cuirassiers

- Décision no 12350/SGA/DPMA/SHD/DAT du 14 septembre 2007 relative aux inscriptions de noms de batailles sur les drapeaux et étendards des corps de troupe de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, Bulletin officiel des armées, no 27, 9 novembre 2007

- Attribution de Croix de la valeur militaire

- « 12cuirs », sur cavaliers.blindes.free.fr (consulté le )

Sources et bibliographie

- René de Place, Historique du 12e cuirassiers (1668-1888), (lire en ligne).

- Aristide Martinien, La mobilisation de l'armée, mouvement des dépôts (armée active) du 15 juillet 1870 au 1er mars 1871 : guerre de 1870-1871, Paris, L. Fournier, , 463 p. (lire en ligne).

- Historique du 12e régiment de cuirassiers, dépouillé par le colonel Bertrand Pâris.

- Chars français : LE 12e CUIRASSIERS EN 1940