Bataille de Ratisbonne

La bataille de Regensburg, également appelée bataille de Ratisbonne, eut lieu le entre la France et l'Autriche. Elle se termina par la retraite des Autrichiens. Cette retraite permet aux Français de pénétrer dans Vienne, vide d'ennemis, le 12 mai.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Ratisbonne, Allemagne |

| Issue | Victoire française |

| Napoléon Ier | Charles Louis d'Autriche |

| 37 000 hommes | 26 000 hommes |

| 1 500 à 2 000 tués ou blessés | 6 000 morts, blessés ou prisonniers |

Batailles

Campagne d'Allemagne et d'Autriche

- Sacile

- Tann

- Teugen-Hausen

- Raszyn

- Abensberg

- Landshut

- Eckmühl

- Ratisbonne

- Neumarkt

- Radzymin (en)

- Caldiero

- Dalmatie

- Ebersberg

- Piave

- Malborghetto

- Linz (en)

- Essling

- Sankt Michael

- Stralsund

- Raab

- Gratz

- Wagram

- Korneuburg

- Stockerau

- Gefrees (en)

- Hollabrunn

- Schöngrabern (en)

- Znaïm

- Ölper

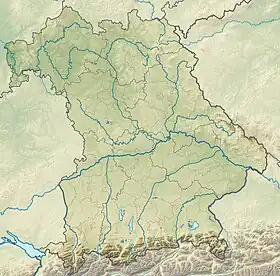

| Coordonnées | 49° 01′ 00″ nord, 12° 06′ 00″ est | |

|---|---|---|

Contexte

À la suite de l'invasion par l'Autriche de la Bavière, alliée de Napoléon Ier, le 8 avril 1809, les corps français sont à Ratisbonne (maréchal Davout) et Augsbourg (maréchal Masséna), l'armée bavaroise du maréchal Lefebvre se trouvant entre eux. Davout reçoit l'ordre de rejoindre l'Empereur le 19 avril ; il laisse derrière lui le 65e régiment, sous les ordres du colonel Coutard, pour défendre la place de Ratisbonne[1]. Le 20 avril, à court de munitions celui-ci est obligé de se rendre aux Autrichiens de l'archiduc Charles Louis d'Autriche.

Le 20 avril, Napoléon lance une série de manœuvres destinées à couper l'armée autrichienne en deux : à la bataille d'Abensberg, l'archiduc Charles est séparé du général Hiller. À la bataille de Landshut du 22 avril, les Français manquent à encercler définitivement Charles, qui parvient à s'extraire de la ville avec une partie de son armée. La bataille d'Eckmühl dans la nuit du 22 au 23 permet de dégager Davout de la menace du corps de Liechtenstein. Ces défaites successives ont amoindri l'armée autrichienne, qui se rapproche de Ratisbonne pour passer du côté gauche du Danube[1].

Préparatifs

L'Archiduc Charles fait converger les corps de Liechtenstein, Kolowrat, Rosenberg et Hohenzollern. Établissant en amont un pont de bateaux dans la nuit du 22 au 23 avril, doublant celui de Ratisbonne même, l'archiduc Charles organise la retraite de ses troupes et l'évacuation de Ratisbonne. Le pont de bateaux n'est terminé qu'à huit heures du matin, les corps de Hohenzollern et de Rosenberg ayant déjà franchi le fleuve[2].

Le 23, Napoléon dépêche vers la ville les troupes de Davout - avec les divisions Saint-Hilaire et Friant. Il dépêche aussi le corps de Lannes - accompagné par les divisions Morand et Gudin vers le même objectif. Ces forces bénéficient du soutien des troupes bavaroises de Lefebvre qui s'engagent à l'ouest, appuyés par les divisions Deroy et Demont.

La bataille

Prémices

À 5 heures du matin, la réserve de cavalerie française commandée par les généraux Nansouty et Saint-Sulpice se dirige vers Ratisbonne, accompagnée par les divisions Morand et Gudin. Ces troupes se heurtent à la cavalerie autrichienne. Cette dernière est bien décidée à retenir les Français pour permettre à Charles de passer sur la rive nord du Danube. Mais les cavaliers autrichiens, étrillés par les Français, doivent battre en retraite. Ils dépassent Ratisbonne par l'ouest et franchissent le Danube par le pont de bateaux construit en amont du pont en pierre.

Rassemblement des Français

À 10 heures, Gudin prend les hauteurs situées au sud de Ratisbonne, entre les routes de Bad Abbach et d'Eckmühl. La division Morand, poursuivant l'action de Gudin par la droite, se range face à la porte de Straubing. Elle est suivie par la division wurtembergeoise, tenue en réserve. Les Français se rendent compte de la présence du pont ; le maréchal Lannes s'y rend, et y dirige un vif feu d'artillerie qui presse l'armée autrichienne. Le pont de bateaux tombe rapidement au pouvoir des Français[2].

Au même moment, le maréchal Lefebvre suit tout d'abord le mouvement de Morand et Gudin puis, se dirigeant vers l'ouest, arrive à Ratisbonne aux environs de midi. La division Friant, du corps de Davout, partie de son bivouac à 6 heures du matin, longe à l'ouest la route d'Abbach. Friant avance en livrant combat aux troupes autrichiennes et arrive à Ratisbonne aux environs de 13 heures. Les divisions de cavalerie Saint-Hilaire et Montbrun, progressant par Abbach, se joignent aux cuirassiers stationnés à l'ouest de Ratisbonne peu après 13 heures.

La prise de Ratisbonne

Leur rassemblement terminé, les troupes françaises partent à l'assaut de la ville. Le général Hocheim, laissé dans Ratisbonne avec six bataillons (8 000 Autrichiens), 16 canons et l'ordre de tenir, tient en respect l'armée française. Les troupes de Lannes sont placées à droite, celles de Davout à gauche, et la cavalerie légère de Montbrun à l'extrême gauche. La ville est toutefois entourée d'un large fossé, revêtu d'une contrescarpe, qu'il faut franchir avant d'attaquer la muraille[3]. En fin d'après-midi, vers 17 heures, Lannes fait sauter une maison adossée aux remparts, qui forme alors un talus propre à passer de l'autre côté des murailles, après avoir franchi le fossé. Une centaine d'hommes y sont envoyés, en pure perte ; Lannes déclare alors y aller en grande tenue, pour montrer l'exemple, mais ses aides de camp (Marbot et La Bédoyère en tête) lui désobéissent, et marchent eux-mêmes à l'assaut. Poussé par leur exemple, cinquante grenadiers, puis un régiment au complet les suivent ; les Autrichiens abandonnent le rempart, et la porte de Straubing est enfoncée des deux côtés[1]. La division Morand s'élance dans la ville, menée par Lannes ; un long convoi de chariots chargés de poudre interrompt les combats, le temps qu'on le sorte de la ville. Une modiste française de la cité guide quelque temps les troupes de Lannes jusqu'au pont de pierre ; mais les Français ne peuvent sans danger s'y avancer, et l'armée ennemie peut enfin terminer sa retraite[1]. Les combats de rue se poursuivent jusqu'à 19 heures, tandis que la division Friant franchit le pont en pierre sur le Danube, défendu par de nombreux canons. Elle s'empare des faubourgs de Stadtamhof sur la rive nord du fleuve. La division Gudin passe à son tour le fleuve dans la soirée.

Les conséquences

La prise de Ratisbonne achève la campagne dite des « cinq jours », débutée le 19 avril précédent à Abensberg. S'étant emparé de Ratisbonne, Napoléon, après avoir établi son quartier général dans l'abbaye de Pruel, lance à la poursuite de l'archiduc Charles un corps d'observation commandés par le maréchal Davout. Pendant ce temps, le gros de l'armée d'Allemagne rejoint le corps de Bessières. Ce dernier poursuit, depuis le soir du 21 avril, les troupes de Hiller, en direction de Vienne.

Pendant la bataille Napoléon est blessé par une balle de carabine tyrolienne[3], qui touche son talon[4]ou sa cheville[5]. La balle ayant été tirée de loin, elle ne blesse pas sérieusement l'Empereur, mais lui cause une contusion. La nouvelle se répand vite dans l'armée d'Allemagne et, le soir même, des milliers de soldats venus de toutes parts entourent l'empereur afin de lui faire part de leur attachement.

L'archiduc Charles étant sur la rive gauche, Napoléon le fait poursuivre en direction de la Bohème, tout en suivant le fleuve par sa rive droite pour prendre Vienne, en tentant de le prendre de vitesse. Les armées de Hiller et de l'archiduc ne peuvent retraverser le fleuve que dans la capitale autrichienne, juste avant sa prise par les Français le 10 mai.

Notes et références

- Thoumas 1891.

- Thoumas 1891, p. 288

- Thoumas 1891, p. 289

- Alfred Fierro, André Palluel-Guillard et Jean Tulard, Histoire et dictionnaire du Consulat et de l'Empire, Paris, éd. Robert Laffont, coll. « Bouquins », [détail des éditions] (ISBN 2-221-05858-5), p. 1044

- « Tandis qu'avec une lunette l'empereur observait les lieux, il reçut une balle au coup de pied et dit avec le sang froid d'un vieux soldat : je suis touché ! Il l'était effectivement, et d'une manière qui aurait pu être dangereuse, car si la balle eut porté plus haut, il avait le pied fracassé, et l'amputation eut été inévitable ..... » (Thiers 1866)

Bibliographie

- Adolphe Thiers, Histoire du Consulat et l'Empire faisant suite à l'Histoire de la Révolution française, vol. 10, Paris, Paulin,

- Général Charles Thoumas, Le maréchal Lannes, Paris, éditions Calmann-Lévy, , 388 p.