Bataille de Malborghetto

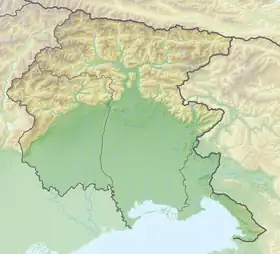

La bataille de Malborghetto est une série d'affrontements s'étant déroulée du 15 au 18 mai 1809 en Italie du nord, entre l'armée franco-italienne du vice-roi Eugène de Beauharnais et les troupes autrichiennes du général Albert Gyulay.

| Eugène de Beauharnais | Albert Gyulay |

| Tarvis : 25 000 hommes Predil : 8 500 hommes, 12 canons Malborghetto : 15 000 hommes | Tarvis : 6 000 hommes, 10 canons Predil : 250 hommes, 8 canons Malborghetto : 650 hommes, 10 canons |

| ~ 910 tués ou blessés | 2 689 tués, blessés ou prisonniers 24 canons |

Batailles

Campagne d'Allemagne et d'Autriche

- Sacile

- Tann

- Teugen-Hausen

- Raszyn

- Abensberg

- Landshut

- Eckmühl

- Ratisbonne

- Neumarkt

- Radzymin (en)

- Caldiero

- Dalmatie

- Ebersberg

- Piave

- Malborghetto

- Linz (en)

- Essling

- Sankt Michael

- Stralsund

- Raab

- Gratz

- Wagram

- Korneuburg

- Stockerau

- Gefrees (en)

- Hollabrunn

- Schöngrabern (en)

- Znaïm

- Ölper

| Coordonnées | 46° 30′ 00″ nord, 13° 34′ 00″ est | |

|---|---|---|

|

|

|

La division Gyulay fut écrasée par Eugène dans une bataille rangée près de Tarvisio, qui faisait alors partie de l'empire d'Autriche. Non loin de là, à Malborghetto-Valbruna et au col du Predil, deux forts défendus chacun par une petite garnison de grenzers résistèrent avec acharnement aux assauts franco-italiens avant d'être submergés par le nombre. Le fort de Malborghetto fut emporté par les assaillants dans la matinée du 17 mai tandis que celui de Predil tomba le lendemain, ses défenseurs étant tués jusqu'au dernier.

La prise de ces cols de montagne par l'armée d'Eugène permit à cette dernière d'envahir la Carinthie. Des monuments furent par la suite érigés sur les lieux en hommage aux soldats autrichiens morts lors de ces affrontements.

Contexte militaire

Premières batailles

La stratégie autrichienne au commencement de la campagne d'Allemagne et d'Autriche en 1809 prévoyait que l'armée dirigée par l'archiduc Jean envahirait la province de Vénétie, au nord-est de l'Italie. Pour mener à bien cette mission cruciale, les effectifs mis à la disposition de l'archiduc n'étaient pas particulièrement importants[1].

L'armée de Jean s'articulait en différents corps : le VIIIe corps d'armée (24 500 fantassins, 2 600 cavaliers et 62 canons), le IXe corps d'armée (22 200 fantassins, 2 000 cavaliers et 86 canons) ainsi que les forces du général-major Andreas von Stoichevich qui se préparaient à attaquer la Dalmatie occupée par les Français avec 10 000 soldats supplémentaires[2] - [3]. En Carinthie se rassemblaient des troupes de seconde ligne sous la forme de 33 bataillons de Landwehr totalisant 23 500 hommes ; une autre troupe de 6 600 miliciens constituait la réserve[4]. Afin de soutenir la rébellion du Tyrol contre les occupants français et bavarois, Jean réorganisa son armée et détacha vers l'ouest 10 000 hommes du VIIIe corps sous les ordres du feld-maréchal-lieutenant Jean-Gabriel du Chasteler. Sur les 85 000 soldats disponibles pour l'invasion du nord de l'Italie, l'archiduc ne put en regrouper que 40 000 dans son corps de bataille[5]. À la suite du départ de Chasteler, le commandement du VIIIe corps retomba sur le feld-maréchal-lieutenant Albert Gyulay tandis que le IXe corps était dirigé par son frère Ignácz Gyulay[1].

Face aux Autrichiens se trouvait l'armée d'Italie forte de 70 000 hommes, aux ordres du vice-roi Eugène de Beauharnais. Des six divisions françaises et des trois divisions italiennes qui la composaient, seules deux étaient déployées sur l'Isonzo, à proximité de la frontière orientale, tandis que le reste était dispersé dans tout le royaume d'Italie[6]. En avril 1809, Eugène, pêchant par excès de confiance, décida d'affronter les Autrichiens en rase campagne avec une fraction de ses forces, soit une division de cavalerie (2 000 hommes) et cinq divisions d'infanterie (35 000 hommes) : la bataille de Sacile, livrée le 16 avril, se solda par une sévère défaite de l'armée d'Italie qui perdit 6 500 hommes contre seulement 3 600 chez ses adversaires[7]. Eugène se replia alors sur Vérone et, grâce à l'arrivée de nombreux renforts, porta bientôt ses effectifs combattants à 60 000 hommes[8]. L'archiduc Jean, qui avait détaché une partie de ses troupes pour assiéger les forteresses d'Osoppo et de Palmanova[9] et pour surveiller la puissante garnison française de Venise, ne se présenta devant Vérone que le 28 avril avec 30 000 soldats[8]. La nouvelle de la défaite du gros de l'armée autrichienne à la bataille d'Eckmühl le 22 avril était entre-temps parvenu à l'empereur François Ier qui ordonna à son frère Jean de se replier sur le territoire national[10].

Après avoir croisé le fer avec le vice-roi lors de la bataille de Caldiero, à la fin du mois d'avril, l'archiduc battit en retraite le 2 mai, sous la protection efficace de son arrière-garde commandée par Frimont[11]. Le 8 mai, le commandant en chef autrichien se résolut à défendre la ligne du Piave dans une position avantageuse, mais il fut défait par Eugène dans un engagement qui lui coûta 5 000 hommes contre 2 000 tués ou blessés du côté français, ce qui l'obligea à poursuivre sa retraite[12]. Le 11, l'avant-garde franco-italienne enveloppa les 4 000 soldats de l'arrière-garde de Frimont à San Daniele del Friuli. Les Autrichiens furent taillés en pièce et perdirent la moitié de leur effectif alors que les pertes françaises furent comprises entre 200 et 800 hommes. Frimont disputa un autre combat à Venzone avant de se retirer au nord en direction de la rivière Fella, prenant soin de brûler les ponts derrière lui[13].

Préludes

L'archiduc Jean parvint à rallier Tarvis avec 19 000 soldats. Il envoya le général Ignácz Gyulay et 5 000 hommes en Carniole, qui n'était alors gardée que par les deux brigades du feld-maréchal-lieutenant Anton von Zach et du général-major Johann Kalnássy[14]. En sa qualité de ban de Croatie, Ignácz Gyulay procéda à la levée de la milice insurrectionnelle croate. Sérieusement affaibli par sa tentative d'invasion ratée en Italie, l'archiduc rappela également Chasteler du Tyrol dans l'espoir de rassembler suffisamment de troupes pour résister à Eugène[15].

De son côté, le vice-roi projetait de forcer les Alpes carniques et organisa pour ce faire son armée en plusieurs colonnes. À l'ouest, il détacha la division du général Jean-Baptiste Dominique Rusca pour remonter le cours du Piave et obliquer ensuite vers l'est. Dans cette dernière direction marchait le corps du général Étienne Macdonald, fort de 14 000 hommes répartis en trois divisions, une de cavalerie et deux d'infanterie, et dont l'objectif était de s'emparer de Laibach ; de là, Macdonald avait le choix entre faire sa jonction avec les troupes du général Marmont, qui progressaient vers le nord depuis la Dalmatie, ou capturer les villes de Graz et de Maribor. Enfin, une division commandée par le général Jean-Mathieu Seras, remontant le cours nord de l'Isonzo, se dirigea sur Tarvis via le col du Predil. Quant à Eugène, parti d'Osoppo avec le gros de ses forces en suivant la vallée du Fella, son objectif était les bases autrichiennes de Tarvis et de Villach. Les troupes placées sous son commandement direct totalisaient 25 000 hommes et comprenaient les corps des généraux Paul Grenier et Louis Baraguey d'Hilliers, la garde royale italienne et deux divisions de cavalerie[16].

La brigade autrichienne du général-major Josef Schmidt, qui se retirait vers le cours supérieur du Piave, obstrua la route empruntée par la division Rusca, de sorte que celui-ci, dans l'incapacité de se faire suivre par son artillerie et son train d'approvisionnement, rebroussa chemin pour rejoindre Eugène. Le vice-roi était lui aussi gêné dans sa progression par la destruction de nombreux ponts. Le commandant en chef français ordonna finalement à l'artillerie, à la cavalerie et au train de suivre les traces de la division Seras tandis que lui-même poursuivait sa marche vers Pontafel avec son infanterie et quelques pièces d'artillerie légère[17].

Généraux et commandants ayant participé à la bataille

|  |  |  |  |  |  |

| Paul Grenier | François Durutte | Joseph Marie Dessaix | Louis Baraguey d'Hilliers | Achille Fontanelli | Johann Hermann | Friedrich Hensel |

Déroulement de la bataille

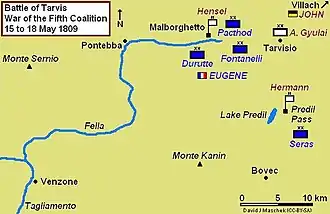

À la mi-mai, l'archiduc Jean réorganisa ses forces en plusieurs groupes. Stoichevich avec 8 100 fantassins et 14 canons était toujours en Dalmatie, mais Jean avait reçu le renfort de la division du Nord commandée par le feld-maréchal-lieutenant Franjo Jelačić (10 200 hommes et 16 canons), en provenance de l'armée du Danube[18]. Jelačić était cependant encore très au nord, à Radstadt[19]. Le IXe corps d'Ignácz Gyulay, stationné à Krain, alignait 14 880 hommes en quatre brigades. L'archiduc occupait Villach avec le « corps mobile » de Frimont, fort de 13 060 soldats et 22 canons[18].

La division d'Albert Gyulay (8 340 hommes en trois brigades) était positionnée à Tarvis. Le général-major Anton Gajoli commandait le régiment d'infanterie no 62 Franz Jellacic, le régiment d'infanterie no 13 Reisky et une batterie de brigade de huit canons de 3 livres, pour un total de 2 800 hommes. La deuxième brigade, également pourvu d'un effectif de 2 800 hommes, était sous les ordres du général-major Franz Marziani et comprenait le régiment frontalier no 3 Oguliner, le régiment frontalier no 4 Szluiner, quatre escadrons du régiment de hussards no 5 Ott et une batterie de brigade frontalière de huit canons de 3 livres. Les 2 500 hommes de la troisième brigade provenaient des milices de Marburg, Cilly, Laibach et Adelsberg et étaient conduits par le général-major Peter Lutz. La réserve d'artillerie était constituée d'une batterie de position de six canons de 12 livres[18].

D'autres historiens attribuent à la division Gyulay des effectifs moindres. Selon Robert M. Epstein, le général autrichien ne disposait que de 6 000 hommes dans les environs de Tarvis, dont 650 grenzers et 10 canons dans le fort de Malborghetto et 250 grenzers et 8 canons dans le fort de Predil[20]. Digby Smith recense pour sa part 3 500 Autrichiens et 6 canons à Tarvis, 450 hommes et 11 canons à Malborghetto et 250 hommes et 8 canons à Predil[21].

Du côté français, le corps de Grenier était formé des divisions des généraux François Durutte et Michel-Marie Pacthod ; celui de Baraguey d'Hilliers comptait également deux divisions, l'une commandée par le général de division Achille Fontanelli et l'autre par le général de brigade Joseph Marie Dessaix[20]. La division Dessaix, qui constituait l'avant-garde, disposait de trois bataillons de voltigeurs ainsi que de quelques autres bataillons extraits des autres divisions de l'armée[22]. Ces troupes se présentèrent devant le fort de Malborghetto le 15 mai. Eugène ordonna à Grenier de s'emparer du fort tandis que Baraguey d'Hilliers devait empêcher Gyulay d'intervenir depuis Tarvis. Dessaix et Fontanelli dirigèrent leurs troupes à travers les montagnes et atteignirent la vallée du Fella, à l'est du fort de Malborghetto. Grenier envoya la division Pacthod à leur suite dans le même secteur pour se préparer à attaquer la position. Le 16 mai, des escarmouches opposèrent les troupes de Baraguey d'Hilliers à celles de Gyulay qui évacua Tarvis et se posta sur la défensive à l'est de la ville[20].

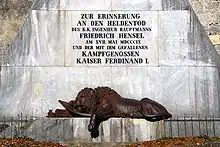

Le 17 mai, à 9 h 30 du matin, les 15 000 soldats de Pacthod et de Durutte se ruèrent à l'assaut du fort de Malborghetto en deux points différents ; après trente minutes de combat, la position fut emportée. Epstein mentionne 300 Autrichiens tués et 350 faits prisonniers et, pour les pertes franco-italiennes, s'en tient au rapport officiel faisant état de 80 victimes. Les vainqueurs mirent la main sur 13 canons ainsi que d'énormes quantités de nourriture[20]. Le capitaine du génie Friedrich Hensel mourut à la tête de sa garnison de deux compagnies du régiment frontalier no 3 Oguliner et de 24 artilleurs. Smith donne pour les Autrichiens le bilan suivant : cinq officiers et 345 soldats tués ainsi que six officiers, 44 hommes du rang et 11 canons capturés. Il considère par ailleurs que les 80 pertes officiellement admises par Grenier sont « totalement invraisemblables » compte tenu de la dureté des combats[23]. Le rapport autrichien sur la bataille relève que la taille des fortifications était inadaptée aux modestes effectifs de la garnison. Au sujet des pertes, le même document évoque 75 tués et 305 prisonniers autrichiens parmi lesquels 120 blessés, tout en admettant que le chiffre de 1 300 pertes prétendument infligées aux assaillants était irréaliste[24].

À la suite de ce succès, le corps de Grenier se dirigea rapidement à l'est de Tarvis pour prendre part à la bataille contre les forces de Gyulay. Le général autrichien avait pris position derrière la rivière Gailitz avec onze bataillons et quatre escadrons et déploya les brigades Gajoli et Marziani, trois bataillons du régiment d'infanterie no 27 Strassoldo et deux bataillons de la Landwehr de Marburg[25]. Des retranchements avaient été construits le long de la rivière mais seulement 10 canons — sur les 24 prévus — avaient été installés dans les redoutes. Eugène déclencha son offensive aux alentours de midi. Tandis que le corps de Grenier échangeait des coups de feu avec le centre autrichien, la division italienne de Fontanelli percuta l'aile gauche du dispositif de Gyulay, s'empara d'une redoute dont la possession revêtait une haute valeur tactique pour les Autrichiens et commença à envelopper le reste de l'armée de Gyulay depuis le sud. Alors que la ligne autrichienne était au bord de la rupture, les troupes de Grenier lancèrent une attaque frontale sur les positions adverses. Les défenseurs furent rapidement mis en déroute, abandonnant sur le champ de bataille 3 000 tués, blessés ou prisonniers et la plupart de leurs canons. Faute de cavalerie suffisante, les Franco-Italiens furent dans l'incapacité de poursuivre[20]. Les Autrichiens dénombrèrent, selon leurs propres estimations, 217 tués, 271 blessés et 1 301 prisonniers, pour un total de 1 789 soldats et six canons perdus sur un effectif initial de 3 500 hommes. Eugène, qui avait engagé 10 000 hommes à Tarvis — exclusion faite du corps de Grenier, comptabilisé au titre de réserve —, évalua les pertes de son armée à 80 tués et 300 blessés[25].

Pendant ce temps, la colonne du général Seras, qui avait jusque là progressé sans encombre, se heurta le 15 mai au fort de Predil. Le 17, tandis que Gyulay était écrasé par les troupes d'Eugène à Tarvis, Seras fit bombarder le fort mais sans résultat notable[22]. La garnison de la place était composée de deux compagnies du 1er bataillon du régiment frontalier no 3 Szluiner, sous les ordres du capitaine du génie Johann Hermann von Hermannsdorf[26]. Eugène, pour qui la possession du col du Predil était nécessaire au passage de son artillerie, de sa cavalerie et de ses bagages, détacha trois bataillons au sud afin d'attaquer les hommes d'Hermann depuis le col pendant que Seras déclencherait un assaut du côté opposé. L'opération fut lancée le 18 mai et se heurta très vite à une résistance acharnée de la part des défenseurs[22]. Submergés, Hermann et ses 250 Croates refusèrent de déposer les armes et périrent jusqu'au dernier. L'assaut, mené par 8 500 fantassins qu'appuyaient 12 canons, coûta aux Franco-Italiens environ 450 tués ou blessés[26].

|  |  |  |

| Monument au col du Predil | Le fort de Predil vu depuis le col | Monument à Malborghetto | Le fort de Malborghetto |

Bilan et conséquences

La stratégie autrichienne visant à envahir l'Italie fut une faute majeure. En effet, les pertes essuyées lors de cette offensive puis au cours de la retraite fragilisèrent dangereusement l'armée de l'archiduc Jean. Au lieu de disposer de forces importantes pour défendre la chaîne de montagne à l'est des plaines italiennes, le commandant autrichien ne disposait plus que d'effectifs insuffisants[14]. À l'inverse, la prise de Tarvis et des forts environnants ouvrit à Eugène la route de Villach, qui fut occupé par ses troupes le 20 mai ; le lendemain, il faisait son entrée à Klagenfurt. Dans chacune de ces villes, l'armée franco-italienne trouva de grandes quantités d'approvisionnements qui se révélèrent utiles pour la suite des opérations. Eugène fut toutefois contraint d'interrompre sa progression pendant quelques jours afin de permettre à son artillerie, sa cavalerie et ses bagages de rallier son infanterie. L'archiduc Jean continua de reculer sur Graz, où il arriva le 24 mai, suivi à peu de distance par les débris de la division Gyulay[22]. À la même période, les patrouilles d'Eugène détectèrent la présence de la division autrichienne de Jelačić, imprudemment aventurée dans l'axe de marche de ses adversaires. Le corps de Grenier se mit aussitôt en route pour l'intercepter, ce qui donna lieu à la bataille de Sankt Michael le 25 mai[27]. Des monuments ont été érigés dans les forts de Malborghetto et de Predil à la mémoire des capitaines Hensel et Hermann ainsi que de tous les soldats autrichiens tués lors des combats du mois de mai 1809.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of Tarvis (1809) » (voir la liste des auteurs).

- Schneid 2002, p. 64-65.

- Schneid 2002, p. 65-66.

- Bowden et Tarbox 1980, p. 108.

- Bowden et Tarbox 1980, p. 108-109.

- Schneid 2002, p. 66.

- Schneid 2002, p. 66-67.

- Schneid 2002, p. 70-75.

- Schneid 2002, p. 76.

- Schneid 2002, p. 70.

- Schneid 2002, p. 76-77.

- Epstein 1994, p. 86-87.

- Epstein 1994, p. 93.

- Epstein 1994, p. 94.

- Epstein 1994, p. 119.

- Schneid 2002, p. 82-83.

- Epstein 1994, p. 122.

- Epstein 1994, p. 122-123.

- Bowden et Tarbox 1980, p. 115-117.

- (en) F. Loraine Petre, Napoleon and the Archduke Charles, New York, Hippocrene Books, (1re éd. 1909), p. 301.

- Epstein 1994, p. 123.

- Smith 1998, p. 304-306.

- Epstein 1994, p. 124.

- Smith 1998, p. 304-305.

- (de) Maximilian Ritter von Hoen et Alois Veltz, Krieg 1809. Nach den Feldakten und anderen authentischen Quellen, Vienne, Bearbeitet in der k. und k. Kriegsarchivs, , p. 388.

- Smith 1998, p. 304.

- Smith 1998, p. 306.

- Schneid 2002, p. 86.

Bibliographie

- (en) Scotty Bowden et Charlie Tarbox, Armies on the Danube 1809, Arlington, Empire Games Press, .

- (en) Robert M. Epstein (préf. Russell F. Weigley), Napoleon's Last Victory and the Emergence of Modern War, Lawrence, University Press of Kansas, , 215 p. (ISBN 978-0-700-60664-1).

- (en) Frederick C. Schneid, Napoleon's Italian Campaigns: 1805-1815, Westport, Praeger Publishers, , 228 p. (ISBN 0-275-96875-8, lire en ligne).

- (en) Digby Smith, The Greenhill Napoleonic Wars Data Book: Actions and Losses in Personnel, Colours, Standards and Artillery, 1792-1815, Londres, Greenhill Books, , 582 p. (ISBN 1-85367-276-9, BNF 38973152).