Nationalisme québécois

Le nationalisme québécois est un mouvement politique et culturel qui vise à préserver et à promouvoir l'identité et les valeurs propres et distinctives du Québec : ses traditions, sa culture, la langue française, ses droits historiques et sa légitimité politique en tant que nation.

Situé au cœur des débats de société au Québec depuis le début du XIXe siècle, le nationalisme québécois s'est d'abord inscrit dans la mouvance du nationalisme canadien-français et des traditions héritées de la Nouvelle-France. Au fil du temps, ce nationalisme a connu plusieurs déclinaisons idéologiques, sociales, culturelles, économiques et politiques, menant à un recentrage graduel du sentiment d'appartenance du Canada français vers le Québec.

En politique, le nationalisme québécois s'exprime à travers divers groupes et partis selon un axe allant de l'autonomisme (souhaitant l'élargissement des pouvoirs du Québec et la défense de ses intérêts au sein du Canada, tel que la Coalition avenir Québec[1]) jusqu'à l'indépendantisme (souhaitant faire du Québec un pays indépendant, tel que le Parti québécois, Québec solidaire et le Bloc québécois).

La Fête nationale du Québec (communément appelée Saint-Jean-Baptiste ou Saint-Jean) est célébrée le 24 juin. Celle-ci s'inscrit dans la tradition de la Fête de la Saint-Jean d'origine religieuse, aujourd'hui devenue surtout une fête de rassemblement et d'affirmation culturelle et nationale.

Origines historiques

À l'époque contemporaine, le nationalisme québécois est généralement associé à une certaine sensibilité politique ainsi qu'à un sentiment d'appartenance au Québec plutôt qu'au Canada français. Si ce nationalisme n'est vraiment apparu qu'à partir du milieu du XIXe siècle, afin de bien comprendre son évolution, il faut toutefois le replacer dans une perspective historique.

Colonisation française du territoire

Les premières traces de présence européenne au Québec remontent au XVIe siècle. Des pêcheurs basques, espagnols et français pratiquaient la pêche dans les eaux du golfe et du fleuve St-Laurent avant l'arrivée de Jacques Cartier en 1534[2]. Toutefois, c'est à compter de 1608, avec la fondation de la ville de Québec, qu'une véritable présence « canadienne » commence à s'implanter sur le territoire.

En 1663, la Nouvelle-France devient une colonie royale. Ceci entraîne un accroissement significatif de la population. En 1664-1665, un premier recensement compte 2 600 habitants à Québec, 480 habitants à Montréal et 450 habitants à Trois-Rivières[3]. Des politiques de peuplement introduites par l'intendant Jean Talon permettent de tripler la population de la colonie en l'espace de quinze ans[3]. Malgré l'augmentation de la population, la colonie doit composer avec un déséquilibre considérable entre le nombre de femmes et d'hommes[4].

La colonisation de la Nouvelle-France s'effectue en reproduisant l'organisation et les rapports hiérarchiques de la France de l'Ancien régime[5]. Les rives du fleuve Saint-Laurent, de la rivière Richelieu et de la rivière Chaudière sont découpées en plus de 200 seigneuries assignées à des nobles, des institutions religieuses, des officiers, des administrateurs civils et des grands bourgeois[5]. Les principales activités économiques dans la colonie sont la traite des fourrures, l'agriculture de subsistance et la pêche à la morue[6].

Le développement de la colonie prend un tournant stratégique au début du XVIIIe siècle. En 1701, la Grande Paix de Montréal est signée. Celle-ci met fin aux guerres franco-iroquoises qui faisaient rage dans la région de Montréal et le Pays-d'en-Haut[7].

Sous le régime français sont érigés plusieurs établissements militaires et commerciaux importants, tels que le Vieux-Québec, le Vieux-Montréal, Vieux-Trois-Rivières et le Sault-au-Récollet. Bien que le peuplement du territoire s'accroît à partir des années 1710, le nombre d'habitants de la Nouvelle-France demeure nettement inférieur à celui des Treize Colonies britanniques. Dans les années 1740, la Nouvelle-France compte près de 55 000 habitants, mais les colonies britanniques en comptent pour leur part environ 905 000 habitants.

En 1756, Montréal, située à la confluence de plusieurs bassins hydrographiques, est devenue une plaque tournante du commerce des fourrures. On y compte plus d'une centaine de négociants dans les années 1750, et environ 75 000 habitants dans toute la colonie[3].

L'Acte de Québec et la révolution américaine

La guerre de la Conquête éclate en 1756. Cette guerre marque le point culminant d'une longue série de conflits entre les intérêts coloniaux français et britanniques en Amérique du Nord remontant au XVIIe siècle. Tandis qu'en Europe, la France, l'Espagne, la Russie et la Suède affrontent la Prusse et le Portugal, en Amérique, la Nouvelle-France affronte les troupes d'Angleterre. Au cours du conflit, les Britanniques prennent Louisbourg en 1758, Québec en 1759 et Montréal en 1760. La guerre se termine par une défaite de la France, et la Nouvelle-France est officiellement cédée à la Couronne britannique par le traité de Paris en 1763[8].

La Conquête provoque une brisure entre la France et les habitants de l'ancienne Nouvelle-France[9]. Pour ces derniers, le besoin de préserver leur identité collective devient un principe fondamental. Face à un continent prenant de plus en plus la langue et la couleur des institutions anglaises, la poursuite d'une expérience française en Amérique mène à l'apparition d'un sentiment national distinct[10].

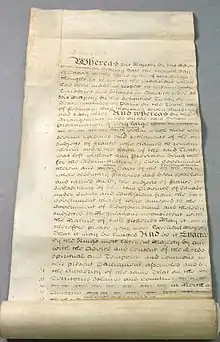

La Proclamation royale de 1763 du roi George III crée la Province de Québec. Ce changement de régime entraîne l’exode d'environ 4 000 Français. Parmi eux, on compte les personnalités les plus riches, influentes, et un tiers de la noblesse de la défunte colonie française[11]. Durant cette période, le nouveau régime britannique voit aussi l'arrivée de dizaines de marchands anglais bénéficiant de privilèges octroyés par la Proclamation royale. Notamment, seuls les hommes de confession protestante ou huguenote peuvent être admis aux postes administratifs du Québec[12]. La situation précaire et l'isolement des Français (appelés alors « Canadiens ») restés en Amérique du Nord amènent l’effritement de leurs réseaux commerciaux au profit de grandes compagnies britanniques comme la Compagnie de la Baie d'Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest[12]. Le premier gouverneur britannique de la colonie, James Murray, est chargé d'appliquer les instructions royales, c'est-à-dire d'abolir le régime seigneurial, d'assimiler les enfants francophones et catholiques par les écoles anglaises et protestantes et de faire de l'anglais la langue officielle de la colonie[13].

Toutefois, face à l'opposition générale de la population, au peu de ressources à sa disposition et à la volonté des autorités britanniques de supplanter les nobles français[14], Murray défend devant le Parlement britannique une position de conciliation[15]. Sa position, impopulaire chez les marchands britanniques, entraîne la fin de son mandat de gouverneur en 1766 et son retour en Europe[15]. Le nouveau gouverneur, Guy Carleton, arrive en 1668. Lui aussi partage une certaine volonté de conciliation avec la majorité francophone et catholique du Québec. Face à l'instabilité grandissante dans les Treize colonies, les autorités britanniques se voient contraintes d'accorder des concessions aux Canadiens afin de les maintenir dans le giron britannique. Ces concessions seront officialisées par l'Acte de Québec en 1774[16].

« […] tous les sujets Canadiens de Sa Majesté en ladite province de Québec […] pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent, et de tous leurs autres droits ce citoyens, d'une manière aussi ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si les dites proclamation, commissions, ordonnances, et autres actes et instruments, n'avoient point été faits, en gardant à sa Majesté la foi et fidélité qu'ils lui doivent, et la soumission due à la couronne et au parlement de la Grande-Bretagne[17]. »

— Article VIII de l'Acte de Québec,

L'Acte de Québec révoque la Proclamation royale et octroie aux Canadiens le droit de pratiquer librement la religion catholique et rétablit le droit civil français[16]. Cette décision assure ainsi la survie des coutumes, des traditions catholiques et aussi de la culture et de la langue française[18]. L'Acte permet également de préserver le régime seigneurial, ce qui réjouit l'élite seigneuriale canadienne qui siégera désormais au Conseil législatif de la colonie[19]. L'Acte de Québec provoque de vives réactions parmi les marchands de Montréal et de Québec qui exigent une assemblée législative élue et le maintien de l'interdiction pour les francophones catholiques d'occuper une fonction publique[16].

Dans les Treize colonies, l'Acte de Québec est interprété comme une provocation de la Couronne britannique. L'entrée en vigueur de cet Acte en mai 1775 survient tout juste après le début des premières hostilités entre la Grande-Bretagne et la Province de la baie du Massachusetts à Lexington et Concord. Les Patriots américains accusent alors les autorités britanniques de favoriser les catholiques francophones au détriment des protestants qui désirent coloniser la vallée de l'Ohio[16].

À la suite de la prise du Fort Ticonderoga par les colonels américains Ethan Allen et Benedict Arnold, le 21 juin 1775, la Révolution américaine entraîne l'instauration de la loi martiale dans la Province de Québec. L'invasion américaine du Québec se poursuit au cours de la même année avec la prise du fort Saint-Jean (Saint-Jean-sur-Richelieu) et, en novembre, de la ville de Montréal. Malgré leur insistance, les Américains ne parviennent pas à rallier les Canadiens qui refusent de se battre pour l'un ou l’autre camp. Puis, le 31 décembre, les armées américaines sont défaites lors de la bataille de Québec[20]. L'armée continentale se retire finalement du Québec en mai 1776.

La guerre d'indépendance des États-Unis se conclut par les traités de Paris et de Versailles de 1783. À la suite de ces traités, une vague d'immigration vers de 35 000 à 40 000 loyalistes[21] atteint les colonies de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec. Sur ce nombre, environ 2 000 loyalistes s'installent dans la vallée du Saint-Laurent[22]. La Couronne britannique indemnise et octroie alors des terres de 200 à 1 200 acres et de l'équipement agricole à chaque famille loyaliste s'établissant dans cette colonie. La plupart d'entre eux s’établiront dans le Golden Horseshoe, sur la rive ouest du lac Ontario[22].

L'arrivée de ces milliers de loyalistes au cours des années 1780 contraint le gouvernement britannique à doter la province d'institutions parlementaires (une assemblée législative et un conseil législatif) similaires à celles des colonies voisines de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Ainsi, dès 1784, des Canadiens et Britanniques de la Province de Québec forment des comités et lancent une pétition afin que le gouvernement britannique crée une Chambre d'assemblée dans la colonie[23]. Le gouvernement britannique pour sa part souhaite diviser le territoire en deux pour mettre un terme aux différends qui opposent les Canadiens aux nouveaux colons britanniques[23].

Naissance des institutions parlementaires et du Parti canadien

« Les Anglais d'un côté formant la minorité à laquelle est lié le Gouvernement, et les Canadiens de l'autre formant la majorité à laquelle est attachée la masse du peuple; la chaleur de ces divisions nationales passe de la Chambre d'Assemblée dans le peuple, tout le pays se trouve divisé en deux partis ; le parti Anglais du Gouvernement d'un côté, et la masse du Peuple de l'autre. »

— Mémoire au soutien de la requête des habitants du Bas-Canada à Son Altesse Royale, 1814[24]

L'Acte constitutionnel de 1791 est sanctionné par le roi George III le 10 juin 1791 et entre en vigueur le 26 décembre[23]. Il scinde la Province de Québec en deux colonies distinctes dotées chacune d'un conseil législatif et d'une chambre d'assemblée : le Haut-Canada, aujourd'hui connu comme l'Ontario, et le Bas-Canada aujourd'hui connu comme le Québec. Il faudra près de deux ans pour que les habitants de la colonie se familiarisent avec les règles parlementaires britanniques[23].

La Première législature du Bas-Canada est élue lors des élections générales tenues du 24 mai 1792 au 10 juillet 1792[25]. Les 50 députés élus se répartissent entre le Parti canadien, majoritaire et principalement francophone, et le Parti bureaucrate, anglophone et minoritaire. L'assemblée siège dans la ville de Québec et se réunit pour la première fois le . Lors de cette première séance, les députés décident que l'anglais n'a pas de préséance sur le français dans le procès-verbal de la Chambre.

Confrontations de 1805 à 1810 entre le Parti canadien et l'administration coloniale britannique

Fort de ses connaissances juridiques et constitutionnelles et militant réformiste depuis les années 1780, le juriste Pierre Bédard, député de Northumberland (Charlevoix), s'impose dès 1800 comme chef du Parti canadien majoritaire et comme premier leader politique élu du Bas-Canada[26]. Ce dernier fait preuve d'une grande érudition sur les auteurs constitutionnels et juridiques de l’Angleterre et des idéologies, des philosophes et la pensée politique moderne malgré le peu de ressources documentaires disponibles à l'époque à Québec[27]. Cette grande connaissance des principes constitutionnels britanniques l'amène à confronter directement l'oligarchie coloniale en défendant la démocratie et la responsabilité ministérielle[27].

Les débats sur le financement des prisons et des palais de justice qui débutent en 1805, lors de la quatrième législature du Bas-Canada, entraînent une forte polarisation dans l'assemblée. Jusqu'en 1805, c'est le gouvernement impérial qui défrayait la grande majorité des coûts des prisons et des palais de justice du Bas-Canada[28]. Le piètre état des prisons était devenu un enjeu de sécurité. Certaines prisons trop délabrées ne pouvaient assurer la garde des prisonniers qui « s'en [évadaient] quand bon leur semble[28] ».

Le débat sur la levée d'une nouvelle taxe pour la construction de deux nouvelles prisons à Québec et Montréal oppose les intérêts agricoles et marchands de la colonie. Les intérêts agricoles, principalement canadiens-français, souhaitent une taxe sur les importations tandis que les intérêts commerciaux, principalement canadiens-anglais, souhaitent une taxe sur les terres[28]. Les intérêts agricoles, majoritaires et francophones, remportent le débat et le vote et parviennent à faire sanctionner la loi par le gouverneur général[28]. La minorité anglophone s'oppose drastiquement à cette nouvelle loi et fait appel de la décision, sans succès, devant le Parlement britannique accusant les Canadiens de compromettre le commerce dans la colonie[28]. Les marchands iront jusqu'à demander de révoquer les droits accordés aux Canadiens par les lois de 1774 et 1791. Le journal de langue anglaise The Quebec Mercury est fondé en 1805 pour défendre les intérêts britanniques[27].

En réponse au Quebec Mercury, Pierre Bédard, ainsi que les députés François Blanchet, Denis-Benjamin Viger, Jean-Thomas Taschereau, fondent en octobre 1806 le journal de langue française Le Canadien qui défend les opinions de la majorité de l'assemblée face à l'arbitraire de l'administration coloniale britannique[26]. La séparation des pouvoirs, notamment entre le législatif et le judiciaire, et la responsabilité ministérielle sont les principes les plus ardemment défendus par le journal à l'époque.

Le journal Le Canadien devient un outil d'éducation politique dont la circulation sera relativement limitée par le gouverneur James Craig à partir de 1808[27]. La question de l'éligibilité des juges, débattue en 1809, entraîne une confrontation directe entre l'Assemblée, le Conseil législatif et le gouverneur. Insatisfait de l'opinion de l'Assemblée, qui souhaite empêcher les juges de devenir députés, James Craig dissout la cinquième législature du Bas-Canada en 1809 puis, devant le maintien de la position de l'Assemblée, la sixième législature du Bas-Canada le 1er mars 1810[27].

Le 17 mars, le gouverneur fait saisir le journal Le Canadien et son imprimeur Charles Lefrançois est arrêté. Le 19 mars, Pierre Bédard, François Blanchet, Denis-Benjamin Viger, Jean-Thomas Taschereau et une vingtaine d’autres personnes associées au journal sont emprisonnés en pleines élections générales[27]. Cependant, Pierre Bédard et plusieurs autres sont réélus et siègent à la septième législature du Bas-Canada. Londres condamne les actions du gouverneur Craig[27] qui, malade, retourne en Angleterre en juin 1811. Il est remplacé par le gouverneur d'origine suisse George Prévost en octobre.

La guerre anglo-américaine éclate en 1812 et Pierre Bédard est nommé juge de Trois-Rivières par le gouverneur.

Guerre anglo-américaine de 1812

Alors que l'Europe est le théâtre des guerres napoléoniennes, les États-Unis déclarent la guerre au Haut et au Bas-Canada en juin 1812. L'invasion des Canada était anticipée. Dès avril 1812, le gouverneur Prévost, aidé du soutien inconditionnel de l'Église, ordonne la mobilisation d'une unité d'infanterie légère pour le Bas-Canada. Cette unité formée à Québec porte le nom des Voltigeurs et se compose de volontaires canadiens-français commandés par le major Charles-Michel de Salaberry[29]. Les soldats Voltigeurs sont promis cinquante arpents de terre et 5 £ en compensation[30].

La milice du Bas-Canada compte, sur papier, près de 60 000 hommes. Toutefois, dans les faits, la mobilisation connaît de nombreux ratés, particulièrement dans les paroisses de l'ouest de l'île de Montréal. Les déserteurs sont nombreux[30]. Pour s’assurer de la participation des Canadiens français aux combats, le gouverneur Prévost reçoit la légitimation doctrinale de l'Église et réprime sévèrement la désertion[30].

Le 1er juillet 1812, l'opposition à la conscription entraîne une manifestation à Lachine, l'intervention de l'armée fait un mort et plusieurs blessés[31]. À partir d'août 1812, les autorités militaires du Bas-Canada ont recours à une cour martiale pour condamner une centaine de miliciens déserteurs à des peines d’emprisonnements et à des châtiments corporels[32]. Plusieurs officiers canadiens-français subissent également la cour martiale pour patronage, insubordination, ivresse ou mauvais jugements[32].

Louis-Joseph Papineau et le mouvement patriote

« Notre langue, nos institutions et nos lois »

— Devise du journal Le Canadien à partir de 1831

Le mouvement réformiste obtient l'appui de la majorité des représentants francophones, mais également celui de plusieurs libéraux anglophones. Un nombre important de chefs réformistes et patriotes étaient d'origine britannique ou irlandaise, dont John Neilson, Wolfred Nelson, Robert Nelson, Edmund Bailey O'Callaghan, Daniel Tracey, Thomas Storrow Brown.

.svg.png.webp)

Deux courants existaient au sein des réformistes du Parti canadien, renommé Patriote. Le premier courant, jugé modéré, était composé de citoyens admirant les institutions britanniques et souhaitant que le Bas-Canada ait un gouvernement plus responsable envers les représentants du peuple. Le second courant, jugé plus radical, était composé de citoyens pour qui l'attachement aux institutions britanniques était plutôt conditionnel et ceux-ci admiraient secrètement ou ouvertement les institutions républicaines des États-Unis et de la France. Ce fut ce second courant qui devint dominant au sein du parti patriote à partir des années 1830[33].

Comme l'ont montré Louis-Georges Harvey (Le Printemps de l'Amérique française) et Stéphane Kelly (La petite Loterie), le républicanisme des Patriotes avait puisé plusieurs de ses arguments et de ses thématiques dans le langage révolutionnaire américain et dans le discours du Country Party anglais, qui s'était opposé à l'influence corruptrice de la Couronne sur les parlementaires et la société à la suite de la révolution anglaise du XVIIe siècle.

Rébellion des Patriotes et l'Acte d'Union de 1840

Au cours des années 1830, les tensions augmentent au Bas-Canada. À travers une série de demandes formulées aux autorités britanniques, les élus bas-canadiennes réclament la responsabilité ministérielle, afin de contrôler leurs propres budgets et de rendre le pouvoir entre les mains des représentants de la population. L'incapacité à obtenir cette responsabilité ministérielle conduit en 1837 à une rébellion. Les milices armées patriotes affrontent les troupes britanniques dirigées par John Colborne. En 1838, ces rébellions sont finalement neutralisées et les principaux chefs de file patriotes sont emprisonnés ou exilés. Ces événements mènent à la tenue d'une enquête par John George Lambton (Lord Durham). Celui-ci recommande la création d'une nouvelle structure unitaire pour le Haut-Canada et le Bas-Canada afin de favoriser l'assimilation des Canadiens français[34]. En 1840, l'Acte d'Union est adopté par le Parlement britannique. Le Haut-Canada et le Bas-Canada se trouvent réunis dans une nouvelle entité, le Canada-Uni. Dans ce nouveau régime politique, le nationalisme canadien-français se redéfinit en fonction de la lutte pour le gouvernement responsable. Cette lutte, menée par le Parti réformiste, cherche à donner aux institutions nouvelles une fonction de développement favorisant les intérêts collectifs des Canadiens français. Ce nouveau nationalisme de type plus culturel trouvera sa voie à travers ce que l'historien François-Xavier Garneau appellera la survivance[35].

Même s'il continue à être défendu et promu durant cette période, le nationalisme libéral et républicain issu des idées révolutionnaires américaines et françaises commence graduellement à décliner à partir de 1841. Ce nationalisme se retrouve en position marginale face au nationalisme libéral plus modéré des Réformistes, s'accommodant des institutions britanniques et, par la suite, de l'ultramontanisme du clergé catholique[36].

La survivance, la colonisation et le nationalisme canadien-français

Face à la crainte de l'assimilation par la majorité anglophone, les nationalistes se rattachent à un modèle de société plus traditionnel, rejetant l'idée de souveraineté populaire et de séparation entre l'Église et l'État. Ils acceptent l'autorité de la couronne britannique au Canada, défendent sa légitimité et prêchent la participation aux institutions anglo-saxonnes[35]. Ils rejettent en grand nombre les idées du siècle des Lumières et des communautés libérales et scientifiques de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Cet esprit affectera grandement le développement social, économique et culturel du Québec (par exemple avec la « revanche des berceaux »)[37].

Cette idéologie de la survivance marque profondément la pensée politique du Canada français. Elle sera toutefois ébranlée à la suite de la Confédération de 1867, et surtout à la suite de la récession économique et de la baisse démographique du Québec au sein du Canada à partir des années 1870[38].

Honoré Mercier et le Parti national

En 1886, à la suite de la crise nationale provoquée par la pendaison de Louis Riel, Honoré Mercier décide de créer un nouveau parti politique : le Parti national. Ce parti rompt avec l’axe d’opposition traditionnel entre libéraux et conservateurs. Il vise à rallier les Québécois au-delà de leurs différences partisanes pour les unir autour d’un nouvel axe : celui de la défense de l’autonomie provinciale. Cette volonté d’unir les Canadiens français par la défense de leurs intérêts en tant que peuple amène les Canadiens français, pendant un temps, à cesser de diluer leurs voix dans une dynamique politique dominée par les intérêts des Canadiens anglais, et à faire bloc pour s’exprimer d'une seule voix, d'un peuple à l'autre[39]. Cette idée, appuyée par la croyance fort répandue au Québec à cette époque que la Confédération de 1867 était un « pacte » d’honneur entre deux peuples fondateurs (Français et Anglais), servait à redéfinir les Canadiens français non plus en tant que libéraux ou conservateurs, mais en tant que peuple distinct avec une culture et une langue communes, et des besoins propres.

Conscription de 1917

À la suite de la Guerre des Boers, un fort sentiment d’hostilité à l’égard de l’impérialisme britannique se développe chez les Canadiens français. Ce sentiment est porté de manière très marquée par le journaliste et député Henri Bourassa. Ancien partisan de Wilfrid Laurier, charismatique et populaire auprès de la jeunesse francophone, Bourassa ne réussit pas cependant à empêcher l’envoi de soldats canadiens pour soutenir l’effort de guerre de l’Angleterre. Il se portera à la défense des minorités canadiennes-françaises hors-Québec durant les années 1900 et 1910, à la suite de la perte des droits des parents francophones à faire instruire leurs enfants dans leur langue dans les écoles primaires. Tout en étant très attaché aux droits des Canadiens français partout au Canada, Bourassa se montrera toutefois très hostile au nationalisme canadien-français, préférant le nationalisme pancanadien, où tous pourraient se sentir chez eux, peu importe leur langue maternelle, et la défense de la religion catholique[40].

Cette conception d’un Canada se voulant bénéfique pour la protection des droits de sa minorité francophone est mise à mal plus que jamais en 1917. En pleine Première Guerre mondiale, le premier ministre du Canada Robert Borden est reporté au pouvoir avec une large majorité. Conservateur, Borden forme cette fois un gouvernement d’union nationale avec des libéraux et des conservateurs, avec le mandat d’imposer un service militaire obligatoire. Après avoir joué durant la campagne électorale sur le sentiment francophobe omniprésent dans le Canada anglais, Borden avait réussi à prendre le pouvoir malgré l’opposition de la très vaste majorité du Québec à la conscription[41]. Malgré les appels à la collaboration et à la coopération loyale des Laurier, Bourassa et autres chefs de file francophones à Ottawa, l’imposition du service militaire révélait de façon très claire l’une des plus grandes lacunes du régime fédéral canadien : la profonde inégalité entre Canadiens français et Canadiens anglais.

Lionel Groulx

À la suite de la crise de la conscription, un certain nombre d’hommes politiques, de journalistes et de penseurs du Québec remettent en question le régime fédéral et sa capacité à assurer l’avenir et l’épanouissement des Canadiens français. Un petit groupe d’intellectuels organisés autour de l’historien Lionel Groulx se mettent à développer une réflexion sur ce sujet dans la revue L’Action française. Prenant leurs distances avec le nationalisme pancanadien défendu par Henri Bourassa, les collaborateurs de L’Action française mènent une enquête sur la situation d’infériorité des Canadiens français. Les résultats de cette enquête sont publiés en 1922 dans un ouvrage intitulé Notre avenir politique.

Lionel Groulx et ses disciples prônent une revalorisation de l’identité des Canadiens français par l’établissement d’un « État français[42] ».

Cet État se définit d’abord par sa religion catholique, considérée comme un rempart contre les impérialismes britannique et américain, ainsi que contre un certain délitement des mœurs menant à une dissolution de la cohésion sociale. Cet État se définit également par son attachement à la langue française, à la culture française, et à la valorisation de ses liens avec la France. Enfin, cet État se définit aussi par une plus grande participation des francophones aux décisions importantes de leur société, en particulier en encourageant leur implication dans l’économie[43].

Autonomisme

Grande dépression

Pour Groulx et ses disciples, pour que cet État français puisse naître, la meilleure option politique se trouve dans la défense de l'autonomie provinciale. En effet, l'autonomisme apparaît comme une « étape préalable, à la fois nécessaire et réalisable, à l’aide d’un parti adéquat, pour l’émancipation nationale[44] ».

Ce désir de revalorisation et d'émancipation nationale se fait vivement ressentir lors de la Grande dépression. À la suite de l’effondrement de la bourse à Wall Street, les démocraties libérales sont frappées par la pire crise économique de leur histoire. La fermeture des entreprises entraîne une forte montée du chômage. De 1929 à 1933, le taux de chômage passe de 2,9 % à 25 %[45]. Le chômage entraîne la misère, la rancœur, le désespoir. Des groupes de citoyens se forment pour discuter de la situation et chercher des solutions. L’idée largement répandue dans l’opinion publique est que le capitalisme est un système dépassé, et qu’il doit être remplacé par un autre régime. C’est dans ce contexte que la volonté d’une plus grande prise en charge de l’économie du Québec par des Canadiens français commence à trouver écho au sein de la population, non seulement chez les intellectuels et les journalistes, mais aussi chez les étudiants, les travailleurs et les professionnels[46].

Un certain nombre de nationalistes des années 1930 trouvent dans le corporatisme une forme de solution aux problèmes du Québec. En réponse au marxisme, le corporatisme oppose à la lutte de classe un mode de cogestion entre patrons et corps de métiers. Le corporatisme combine aussi une forme de catholicisme et de nationalisme qui, ensemble, placent le bien commun au-dessus de l’individualisme, source de la cupidité et du malheur entraîné par le capitalisme barbare. Surtout, le corporatisme veut également permettre la place de mesures pour planifier l’économie et éviter les futures crises[47]. Ces mesures sont proposées afin de lutter contre les monopoles (appelés « trusts » à l’époque) et de libérer l’économie des mains des capitalistes maintenant les Canadiens français en état de subordination.

Ainsi, un certain nationalisme économique se joint à un désir d’offrir un plus grand rôle à l’Église catholique dans l’encadrement de la vie sociale au Québec. Ces principes rejoignent les buts visés par le père Joseph-Papin Archambault et son École sociale populaire[48]. Ces principes trouvent écho en politique chez les disciples de Lionel Groulx : en particulier le conférencier Paul Gouin, le docteur Philippe Hamel, le professeur Ernest Grégoire et les avocats Oscar Drouin et René Chaloult. En 1935, ces hommes fondent un nouveau parti politique, l’Action libérale nationale, dans le but de mettre en application une série de réformes inspirées de ces principes. Notamment, ils préconisent la lutte aux monopoles, l’établissement d’un crédit agricole, et la nationalisation de l’hydroélectricité (l’électricité étant à cette époque assurée par des entreprises privées)[49]. Après les élections de 1935 où le gouvernement libéral en place voit sa majorité fortement réduite, à l'été 1936, tous ces hommes (sauf Paul Gouin) décident de se joindre à un nouveau parti fondé par Maurice Duplessis, unissant l’Action libérale nationale avec le Parti conservateur : l'Union nationale. Le parti est élu en août 1936. Toutefois, malgré la victoire de leur parti, les nationalistes réformistes des années 1930 verront la majorité de leurs idées-phares être laissées de côté par Duplessis[50].

Déçues, ces anciennes têtes d’affiche de l’Union nationale quittent le parti et fondent le Parti national pour continuer à défendre leurs idées. Leur aventure sera de courte durée. Aux élections de 1939, tous sauf Oscar Drouin (retourné chez les libéraux) sont défaits[51].

L'autonomisme face à la centralisation fédérale

Seconde Guerre mondiale

Le Parti libéral d’Adélard Godbout prend le pouvoir en 1939 avec le soutien politique et financier du Parti libéral du Canada. Devant l’arrivée d’une Seconde Guerre mondiale, le parti d’Adélard Godbout avait promis de s’opposer à toute imposition d’une conscription s’il était porté au pouvoir. Cette promesse lui avait obtenu l’appui d’une grande partie de la population, y compris chez les nationalistes. Toutefois, les empiétements successifs du gouvernement fédéral dans les compétences exclusives du Québec et le reniement de la promesse du Parti libéral fédéral de ne pas imposer la conscription finissent par mener à la création d’un nouveau parti nationaliste, le Bloc populaire, en 1942.

Dirigé par André Laurendeau, également un disciple de Lionel Groulx, le Bloc populaire prône l’indépendance du Canada (face à l’impérialisme britannique), le respect de l’autonomie des provinces par le gouvernement fédéral et la mise en place de réformes économiques et sociales pour aider les familles les plus pauvres au Québec[52]. Il s'oppose cependant au conservatisme de l'Union nationale de Maurice Duplessis, lui reprochant de pratiquer un « nationalisme verbal », s'opposant en principe aux empiétements du gouvernement du Canada dans les affaires du Québec, mais sans prendre de recours politiques pour renverser la situation d'infériorité des Québécois[53].

Malgré les objections du Bloc populaire, en 1944, l’Union nationale de Maurice Duplessis reprend le pouvoir. La guerre tirant à sa fin, les gouvernements du Québec et du Canada commencent alors à négocier la reconstruction de l’économie et la restitution des pouvoirs centralisés par le gouvernement du Canada durant le conflit[54]. Toutefois, dès 1946, le gouvernement du Canada indique de façon claire qu’il n’avait pas l’intention de restituer les pouvoirs aux provinces. Cette décision provoque une vague de nationalisme sans précédent au Québec. Portés par cette vague, Maurice Duplessis et son parti sont réélus avec une écrasante majorité en 1948[55].

Refus global

Après la guerre, une nouvelle génération de Québécois arrive à l’âge adulte. Celle-ci commence à critiquer la vision du Québec proposée par les élites traditionnelles. Malgré plusieurs mesures importantes (notamment l’adoption du drapeau du Québec en 1948 et l’instauration d’un impôt provincial en 1955) effectuées par le gouvernement du Québec, les solutions proposées par l’épiscopat et la classe politique étaient de plus en plus en décalage avec les besoins d’une démocratie libérale moderne. Parmi les membres de cette nouvelle génération, un nombre grandissant d'étudiants, d'artistes, d'intellectuels, de journalistes et de gens d'affaires commençaient à perdre confiance en leurs institutions[56].

Publié en 1948, le Refus global exprime le désir ressenti par un nombre croissant de Québécois de se libérer du cadre traditionnel canadien-français. Malgré une tiède réception à l'époque de sa publication, ce texte traduisait un sentiment discrètement partagé par bon nombre de jeunes adultes diplômés des collèges classiques et des universités du Québec, se retrouvant dans une société où les postes de décision leur étaient inaccessibles, malgré leurs qualifications et leurs compétences[57].

Une grande partie de cette révolte était tournée vers l'Église catholique et ses enseignements jugés dépassés pour les besoins d'une démocratie moderne : « Rejetons de modestes familles canadiennes-françaises, ouvrières ou petites bourgeoises, de l’arrivée au pays à nos jours restées françaises et catholiques par résistance au vainqueur, par attachement arbitraire au passé, par plaisir et orgueil sentimental et autres nécessités. Colonie précipitée dès 1760 dans les murs lisses de la peur, refuge habituel des vaincus; là, une première fois abandonnée. L’élite reprend la mer ou se vend au plus fort. […] Un petit peuple serré de près aux soutanes restées les seules dépositaires de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale. Tenu à l’écart de l’évolution de la pensée pleine de risques et de dangers, éduqué sans mauvaise volonté, mais sans contrôle, dans le faux jugement des grands faits de l’histoire quand l’ignorance complète est impraticable[58] ».

Les limites de l'autonomisme

Bien que l’autonomisme de l’Union nationale rejoigne les sensibilités d’une large majorité de Québécois, plusieurs des mesures structurantes (comme la nationalisation de l’hydroélectricité, la création d’un système de santé publique ou la création d’un ministère de l’Éducation) devant mener à la création d’un État français continuent à être repoussées. Dénoncé par le Bloc populaire d'André Laurendeau ainsi que par les libéraux de Georges-Émile Lapalme, Maurice Duplessis justifie sa position au nom du respect de l'esprit original de la constitution de 1867.

Nationaliste mais également conservateur, même si Maurice Duplessis refuse de remettre en question publiquement l'autorité traditionnelle de l’Église catholique dans ces domaines et de la protection de la liberté de choix individuelle, dans les faits, son conservatisme et son désir de maintenir la mainmise de son parti sur l'administration québécoise l'amènent à retarder l'établissement d'une fonction publique et de programmes administrés uniquement par le Québec[59].

Malgré certains gestes politiques symboliques (comme l'adoption du fleurdelisé en 1948) et concrets (comme la création d'un impôt sur le revenu des corporations en 1947 et d'un impôt sur le revenu des particuliers en 1955), les appels à la collaboration et au respect de l'autonomie provinciale lancés par l'Union nationale continuent de se buter au refus du gouvernement de Louis St-Laurent. Devant le décalage croissant entre la vision de la société proposée par Lionel Groulx et les élites traditionnels et les besoins formulés par la jeunesse arrivant à l'âge adulte durant les années 1940 et 1950, un sentiment de désaffection parcourt la société québécoise. Les groupes d'opposition aux institutions traditionnelles se multiplient, jugeant très sévèrement leur discours. L'opposition se développe autour du père Georges-Henri Lévesque, à la faculté des Sciences sociales de l'Université Laval, dans le milieu journalistique avec Pierre Laporte, André Laurendeau et Gérard Filion du Devoir, dans le mouvement syndical avec Jean Marchand, Michel Chartrand, Gérard Picard et Madeleine Parent, dans la faculté d'histoire de l'Université de Montréal, avec Maurice Séguin, Michel Brunet et Guy Frégault, dans les cercles intellectuels avec Fernand Dumont, Marcel Rioux, François-Albert Angers, Gérard Pelletier et Pierre Elliott Trudeau, et enfin dans l'arène politique avec la Ligue d'action civique dirigée par Jean Drapeau et l'Alliance laurentienne dirigée par Raymond Barbeau[60].

Dans le cas des historiens néonationalistes Brunet, Séguin et Frégault, l'enseignement de l'histoire providentielle telle que conçue par Groulx et les siens était contredit par les nombreux échecs dans toutes les tentatives de développement et de protection des droits de la minorité de langue française hors du Québec depuis les débuts du Canada. Ainsi, les Québécois n'atteindraient jamais une véritable égalité avec les Canadiens anglais. Deux choix s'offraient à eux pour leur avenir : l'assimilation ou l'indépendance[61].

Pour tous ces gens, la structure politique héritée de 1867 apparaissait comme dépassée et incapable de répondre aux besoins et aux aspirations collectives du Québec. Si certains adversaires de Maurice Duplessis voyaient dans le nationalisme autonomiste une forme de repli identitaire dangereux ou de simple levier politique pour se maintenir au pouvoir, d'autres croyaient plutôt que la solution était dans la redéfinition du Québec non plus comme province fondatrice du Canada, gardienne de traditions ancestrales, mais comme foyer d'une nation distincte en Amérique du Nord, ayant besoin d'accroître ses pouvoirs au-delà de ce que le régime fédéral permettait, afin d'atteindre son plein développement[62].

Révolution tranquille

Le , le Parti libéral remporte les élections. Pour la première fois de son histoire, le Québec se retrouve avec un gouvernement « à la fois intensément réformiste et intensément nationaliste[63] ». Mettant fin à un règne unioniste de plus de seize ans, le Parti libéral dirigé par Jean Lesage devient le principal moteur d'une série de transformations faisant écho, trente ans plus tard, à l'appel lancé par Lionel Groulx dans les années 1930, visant à créer un État français pour les Québécois[64].

Déchargeant graduellement l'Église de son rôle dans la gestion des domaines comme la santé et l'éducation, le gouvernement Lesage incarne une volonté politique de transformer l'État en outil de promotion des intérêts de la collectivité québécoise. S'inscrivant dans le sillon de l'autonomisme des années 1940 et 1950, le gouvernement Lesage va cependant plus loin dans l'affirmation nationale du Québec et prend des initiatives au lieu de s'en tenir à la réclamation de ses droits[65].

Les réformes du gouvernement Lesage vont se concrétiser dès 1960 et 1961 avec la création de cinq nouveaux ministères, la mise sur pied d'un régime d'assurance-hospitalisation et l'institution d'une commission d'enquête sur l'enseignement au Québec (commission Parent). En 1962, le gouvernement Lesage pose également un geste sans précédent, témoignant d'un changement permanent de l'attitude du gouvernement à l'égard de l'économie en choisissant de proposer aux Québécois la nationalisation de l'hydroélectricité. Longtemps considéré comme une chasse gardée de la haute finance anglophone, le réseau électrique québécois appartenait à cette époque à des entreprises privées très influentes. Réticent au départ à cette idée de nationalisation, Jean Lesage finit par se laisser convaincre par ses conseillers, puis par ses ministres, en particulier celui qui devra porter le dossier : René Lévesque. La décision de cette envergure devient alors l'enjeu d'une élection anticipée, déclenchée à l'automne 1962[66].

Réélu avec une majorité accrue, le gouvernement Lesage poursuit ses réformes en économie avec la création d'une Régie des rentes et d'une Caisse de dépôt et placement. Ces deux instruments permettent de libérer l'économie du Québec de l'emprise des firmes de courtage et du syndicat financier anglo-montréalais qui influaient sur les décisions économiques du gouvernement depuis toujours[67].

D'autonomiste à indépendantiste

Le symbole le plus éloquent du développement du néonationalisme des années 1960 est sans contredit l'apparition d'un nouveau mouvement pour l'indépendance du Québec. Un premier mouvement, l'Alliance laurentienne, est fondé en 1957 par le professeur de lettres Raymond Barbeau. Indépendantiste, le mouvement cherche à fonder un pays dans la vallée laurentienne dans le but de préserver les coutumes et les traditions ancestrales des Québécois. Ce mouvement sera ensuite supplanté par l'apparition du Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN) en septembre 1960. Ancré dans une désaffection à l'égard de la religion catholique et des traditions ancestrales, ce nouveau mouvement s'inspire des luttes pour la décolonisation des pays d'Afrique et d'Asie de la fin des années 1950. Le RIN prend également ses distances avec la conception rurale de la société québécoise et avec l'attachement à la religion catholique.

Le développement de ce mouvement indépendantiste mène au réalignement des forces politiques en présence au Québec selon un nouvel axe : les deux clans - libéraux et unionistes - sont peu à peu redéfinis selon le choix de rester fidèle au Canada - fédéraliste ou au Québec - indépendantiste. Cet axe marque la vie politique et devient le centre des débats de la société québécoise des années 1960 jusqu'aux années 2000[68].

Nationalisme civique québécois

Depuis la Révolution tranquille, les Canadiens français du Québec se nomment « Québécois », afin de souligner leurs différences culturelles et historiques. Le nationalisme culturel d'antan fait place à une politisation de l'identité québécoise qui culminera avec la tenue de deux référendums sur la souveraineté du Québec, le premier en 1980 et le deuxième en 1995[69].

Cette période qui voit apparaître le néonationalisme est aussi marquée par une évolution de la culture québécoise. Cette dernière entre dans une période d'effervescence avec des auteurs tels que Michel Tremblay et Jacques Ferron, ou certains chanteurs tels que Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois et les chanteuses Pauline Julien, Louise Forestier et Diane Dufresne.

Reconnaissance officielle de la nation québécoise

Bien que le Québec ait rejeté par deux fois un projet de souveraineté, il conserve tout de même une forme de reconnaissance comme société distincte[70]. En 2003 et en 2006, l’Assemblée nationale du Québec ainsi que la Chambre des communes du Canada ont respectivement adopté une résolution reconnaissant la nation que forment les Québécois, quoique sous une formulation et en des circonstances différentes[71] - [72].

Le , lors du Conseil général spécial de l’aile québécoise du Parti libéral du Canada, des militants libéraux fédéraux engagent un débat national en adoptant à plus de 80 % une résolution appelant le gouvernement du Canada à reconnaitre la nation québécoise au sein du Canada. Un mois plus tard, ladite résolution fut reprise au Parlement tout d’abord par le Bloc québécois, puis par le premier ministre du Canada, Stephen Harper[73] - [74] - [75].

Le , le premier ministre canadien dépose une motion visant à reconnaître « que les Québécois forment une nation au sein d’un Canada uni[76] ». Elle fut acceptée par 266 voix contre 16 le [77]. Elle vient par ailleurs en réponse à une motion bloquiste rejetée par 233 voix contre 48[78].

Cette reconnaissance demeure toutefois essentiellement symbolique, sans conséquence sur les plans juridique ou constitutionnel.

Débat sur le sens du mot « Québécois »

Les résultats très serrés du référendum de 1995 et les débats entourant la phrase de Jacques Parizeau sur « l'argent et le vote ethnique » amènent les Québécois à se questionner sur le caractère inclusif de l'identité québécoise. Selon les contextes, le sens du mot Québécois peut donc être sujet à diverses interprétations[79] - [80] - [81].

Alors que la portée et le sens du mot « Québécois » désigne en français toute personne résidant au Québec, dans la version anglaise de la motion adoptée par le gouvernement Harper en 2006, on sous-entend une distinction entre le sens ethnique (Québécois) et étatique (Quebecker)[82]. Cela crée une ambiguïté dans son interprétation :

« Son utilisation, au sein d’une phrase anglaise, peut très bien signifier qu’on a tout simplement voulu employer la langue commune des Québécois pour nommer la nation québécoise, [dans un sens étatique], plutôt que la langue maternelle d’une des minorités qui se trouvent au Québec. Et si le mot « Québécois » devait pouvoir receler un second sens dans le contexte de la version anglaise, il faudrait, selon les règles d’interprétation, retenir le sens non ambigu qu’il a dans la version française. Comme l’a bien dit M. Harper, [en son titre de premier ministre dont les discours sont subordonnés à la Constitution], il n’appartient pas au Parlement fédéral de définir la nation québécoise mais bien à l’Assemblée nationale. Or, pour cette dernière, sont Québécois toutes les personnes qui résident au Québec et qui se considèrent telles[83]. »

Alors que Stephen Harper rappelle à plusieurs reprises que cette résolution ne constitue pas un « amendement constitutionnel ni un texte juridique », la présentant comme « une déclaration de reconnaissance et un geste de réconciliation »[84] - [85], Claude Morin publie une tribune dans Le Devoir dénonçant un calcul politique et une « astuce verbale » sans sens, les conditions pour une réelle reconnaissance n’étant pas réunies selon lui[86].

À la suite de cette motion, bien qu'un sondage révèle que 70 % des Canadiens (77 % en excluant le Québec) rejettent l’idée selon laquelle les Québécois forment une nation, les députés de la Chambre des communes du Canada sont légalement des représentants de leur circonscription électorale et à ce titre, le partage des votes en chambre représente la volonté de la majorité canadienne. Pour leur part, les Québécois francophones sont majoritairement en accord avec la notion de nation québécoise, avec 71 % d’approbation[87] - [88] - [89] - [90], soit près de 57 % de la population totale du Québec[91].

Pendant la campagne électorale de l’élection fédérale canadienne de 2008, le premier ministre Stephen Harper a déclaré, à Chicoutimi (Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec), qu’il était normal d’être nationaliste lorsque l’on fait partie d’une nation. Il a aussi précisé que les Canadiens anglais devaient respecter ce fait historique et a aussi tenu à rappeler qu’il évoquait la nation québécoise dans ses discours, tant au Québec qu’ailleurs au Canada[92].

Le , lors de la première allocution d'un président français en exercice à l'Assemblée nationale du Québec, Nicolas Sarkozy a utilisé l'expression « nation québécoise » pour désigner le Québec[93].

Notes et références

- UN NOUVEAU PROJET POUR LES NATIONALISTES DU QUÉBEC

- Mario Mimeault, La pêche à la morue en Nouvelle-France, Éditions du Septentrion, 2017, p. 32-39.

- Gwenaël Cartier, « Québec 1608-2008 : 400 ans de statistiques démographiques tirées des recensements », Cahiers québécois de démographie, vol. 37, no 1, , p. 131–161 (ISSN 1705-1495, DOI 10.7202/029642ar, lire en ligne, consulté le )

- « Tendances sociales canadiennes : Québec 1608-2008 : 400 ans de recensements », sur www150.statcan.gc.ca (consulté le )

- « Régime seigneurial », sur thecanadianencyclopedia.ca (consulté le )

- Mario Mimeault, La pêche à la morue en Nouvelle-France, Éditions du Septentrion, Ste-Foy, 2017, 448 p.

- « La Grande Paix de Montréal, 1701 », sur thecanadianencyclopedia.ca (consulté le )

- William John Eccles, « Le Canada et la guerre de Sept Ans », L'Encyclopédie canadienne, 7 février 2006. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/seven-years-war

- Yvan Lamonde, Une histoire sociale des idées au Québec, vol. 1 : 1760-1896, Fides, 2000, p. 63-65.

- Maurice Séguin, L'idée d'indépendance au Québec : genèse et historique, Éditions du Boréal Express, Collection 17/60, 1968, p. 12-13.

- Robert Larin, « L’exode de la Conquête », Cap-aux-Diamants : la revue d'histoire du Québec, no 99, , p. 38–41 (ISSN 0829-7983 et 1923-0923, lire en ligne, consulté le )

- « Au lendemain de la Conquête, des marchands britanniques se frottent les mains! », sur Mémoires des Montréalais, (consulté le )

- (en-US) « George R. to Governor James Murray, Royal Instructions, 7 December 1763 », sur PrimaryDocuments.ca, (consulté le )

- (en) Aaron Luedtke, « As Far as the Laws of Great Britain Permit: TheEffect of British Imperialism on French Canada,and Its Effect on the American Revolution », Eastern Michigan University, , p. 12 (lire en ligne)

- Lawson, Philip., The imperial challenge : Quebec and Britain in the age of the American Revolution, McGill-Queen's University Press, (ISBN 978-0-7735-6200-4 et 0-7735-6200-1, OCLC 144143628, lire en ligne)

- « Acte de Québec (1774) | l'Encyclopédie Canadienne », sur thecanadianencyclopedia.ca (consulté le )

- « Acte de Québec-1774 », sur axl.cefan.ulaval.ca (consulté le )

- Jacques Leclerc, « Le statut du français au Québec », usito.usherbrooke.ca, (lire en ligne)

- « Acte de Québec (1774) - Assemblée nationale du Québec », sur assnat.qc.ca (consulté le )

- « Révolution américaine : invasion au Canada », sur thecanadianencyclopedia.ca (consulté le )

- « Censuses of Canada 1665 to 1871: Upper Canada & Loyalists (1785 to 1797) », sur www150.statcan.gc.ca (consulté le )

- « Loyalistes au Canada », sur thecanadianencyclopedia.ca (consulté le )

- « Acte constitutionnel (1791) - Assemblée nationale du Québec », sur assnat.qc.ca (consulté le )

- H. W. Ryland, Mémoire au soutien de la requête des habitants du Bas-Canada à Son Altesse Royale, 1814

- « Chronologie parlementaire depuis 1791 - Assemblée nationale du Québec », sur assnat.qc.ca (consulté le )

- Denis Monière, « Pierre-Stanislas Bédard et la crise parlementaire de 1810 : présentation », Bulletin d'histoire politique, vol. 19, no 3, , p. 7–8 (ISSN 1201-0421 et 1929-7653, DOI 10.7202/1055985ar, lire en ligne, consulté le )

- Gilles Gallichan, « Pierre-Stanislas Bédard, le parlementaire et le chef de parti », Bulletin d'histoire politique, vol. 19, no 3, , p. 9–20 (ISSN 1201-0421 et 1929-7653, DOI 10.7202/1055986ar, lire en ligne, consulté le )

- Jean-Pierre Wallot, « La querelle des prisons (Bas-Canada, 1805-1807) », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 14, no 1, , p. 61–86 (ISSN 0035-2357 et 1492-1383, DOI 10.7202/302030ar, lire en ligne, consulté le )

- « Les Voltigeurs dans la guerre de 1812 », sur thecanadianencyclopedia.ca (consulté le )

- « Milices du Bas-Canada: compte-rendu de conférence », sur archives-histoire-laval.org (consulté le )

- Christian Dessureault, « L’émeute de Lachine en 1812 : la coordination d’une contestation populaire », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 62, no 2, , p. 215–251 (ISSN 0035-2357 et 1492-1383, DOI 10.7202/037523ar, lire en ligne, consulté le )

- Luc Lépine, « Les cours martiales durant la guerre de 1812 », Cap-aux-Diamants : la revue d'histoire du Québec, no 43, , p. 32–35 (ISSN 0829-7983 et 1923-0923, lire en ligne, consulté le )

- Éric Bédard, L'Histoire du Québec pour les nuls, Éditions First, Paris, 2015, p. 125-126, 132-133, 135-144 .

- Éric Bédard, L'Histoire du Québec pour les nuls, Éditions First, Paris, 2015, p. 145-151.

- Éric Bédard, Les Réformistes : Une génération canadienne-française au milieu du XIXe siècle, Montréal, Boréal, 2009, 415 p.

- Éric Bédard, L'Histoire du Québec pour les nuls, Éditions First, Paris, 2015, p. 160-166.

- Fernand Dumont, Œuvres complètes, t. 3 : Études québécoises, Québec, PUL, 2008, p. 469.

- Éric Bédard, L'Histoire du Québec pour les nuls, Éditions First, Paris, 2015, p. 171-172, 183-187.

- Pierre Dufour, Jean Hamelin « MERCIER, HONORÉ » dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 18, Université Laval/University of Toronto, 2009. Consulté le 2 août 2022.

- Réal Bélanger, « BOURASSA, HENRI », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 18, Université Laval/University of Toronto, 2009. Consulté le 2 août 2022.

- Robert Craig Brown, « BORDEN, Sir ROBERT LAIRD », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16, Université Laval/University of Toronto, 2005. Consulté le 3 août 2022.

- « Un État français fort, pratiquement homogène, totalement libre dans ses mouvements, formerait la plus sûre garantie de survie et d'intégrité pour l'âme des nôtres des avant-postes, couverts qu'ils seraient par le feu d'une puissante civilisation catholique et française, laquelle tiendrait en respect puis en échec les forces toujours éphémères des civilisations ambitieuses mais divergentes et matérialistes [...]. Et puis, présentement, qu'est-ce qui nous incite du côté du Québec à voler au secours des nôtres du lointain, sinon un idéal religieux et patriotiques qui ne s'arrête point aux courbes du méridien? » Mgr J.-M. Rodrigue Villeneuve, « Et nos frères de la dispersion? » dans Notre avenir politique, 1922, p. 119, 129-130.

- Lionel Groulx, Notre avenir politique, 1922, p. 121-127.

- Charles-Philippe Courtois, Lionel Groulx. Le penseur le plus influent de l’histoire du Québec, Les Éditions de l’Homme, 2017, p. 341.

- Paul-André Linteau et collab., Histoire du Québec contemporain, t. 2 : Le Québec depuis 1930, Boréal, 1989, 811 p.

- Lucia Ferretti, Brève histoire de l'Église catholique au Québec, Boréal, 2021, p. 138-141.

- [ https://www.erudit.org/fr/revues/rs/2004-v45-n2-rs835/009647ar.pdf Jean-Philippe Warren, « Le corporatisme canadien-français comme « système total ». Quatre concepts pour comprendre la popularité d’une doctrine », Recherches sociographiques, vol. 45, no 2, mai-août 2004, p. 219-238]. Consulté le 19 juillet 2022.

- [ https://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/biographies/369.html Bilan du siècle, « Joseph-Papin Archambault (1880-1966) Homme d’Église »]. Consulté le 23 juillet 2022.

- Alexandre Dumas, Les quatre mousquetaires de Québec, Éditions du Septentrion, 2021, p. 38-57.

- René Chaloult, Mémoires politiques, 1969, Éditions du Jour, p. 91.

- Alexandre Dumas, Les quatre mousquetaires de Québec, Éditions du Septentrion, 2021, p. 237-278.

- Paul-André Comeau, Le Bloc populaire, 1942-1948, Montréal, Boréal, 1998, p. 267-282.

- Robert Rumilly, Maurice Duplessis et son temps, t. 2, 1973, p. 314.

- « La formule proposée par M. Duplessis », Le Devoir, 26 avril 1946, p. 3. Consulté le 21 août 2022.

- Pierre B. Berthelot, Duplessis est encore en vie, Les éditions du Septentrion, 2021, p. 64-65.

- Pierre B. Berthelot, Duplessis est encore en vie, Les éditions du Septentrion, 2021, p. 16-21.

- François-marc Gagnon, « Refus global », L'Encyclopédie canadienne, 11 juillet 2006. Consulté le 11 août 2022.

- Paul-Émile Borduas, Refus global & Projections libérantes, Éditions Parti pris, 1977, p. 25. Consulté le 2 août 2022.

- Fernand, « Le gouvernement Duplessis, l’éducation et la culture, 1944-1959 », Les Cahiers des Dix, no 68, 2014, p. 169-247.

- Pierre B. Berthelot, Duplessis est encore en vie, Les éditions du Septentrion, 2021, p. 21.

- Maurice Séguin, L'idée d'indépendance au Québec : genèse et historique, Boréal express, 1968, p. 12-13.

- Maurice Séguin, « Genèse et historique de l'idée séparatiste au Canada français », et Raymond Barbeau, « On ne peut plus prêcher la servilité à un peuple devenu adulte », Laurentie, no 119, juin 1962, p. 964-1006.

- Lucia Ferretti, « Dossier : La révolution tranquille », L’Action nationale, vol. 89, no 10, décembre 1999, p. 62

- Pierre Duchesne, Jacques Parizeau, t. 1 : Le Croisé, Québec Amérique, 2001, p. 208-213.

- Discours de Jean Lesage, Comptes rendus de la Conférence fédérale-provinciale 1960, Ottawa, 25, 26 et 27 juillet 1960, p. 28-39.

- Jean-Charles Panneton, Le gouvernement Lévesque, t. 1 : De la genèse du PQ au 15 novembre 1976, Septentrion, 2016, p. 54-57, 72-82.

- Pierre Duchesne, op. cit., p. 262-283.

- L'histoire du Québec « de 1960 au début des années 2000, peut être vue dans son ensemble comme le tableau d'une lutte acharnée pour résoudre la question nationale. Il s'agissait de rechercher pour le Québec un nouveau statut politique en mobilisant les énergies profondes de la nation, la lutte pour l'indépendance en représentant la forme la plus conséquente et achevée ». Mathieu Bock-Côté, « 30 octobre 1995. Le référendum sur la souveraineté : Il était une fois l'indépendance » dans Pierre Graveline (dir.), Dix journées qui ont fait le Québec, Typo, 2020, p. 316.

- Éric Bédard, L'Histoire du Québec pour les nuls, Éditions First, Paris, 2015, p. 332-336, 359-366.

- Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, (1982) 2 R.C.S. 793 « Copie archivée » (version du 5 mai 2010 sur Internet Archive), Cour suprême du Canada, 6 décembre 1982.

- « La Chambre reconnaît la nation québécoise », Radio-Canada, .

- Résolution de l’Assemblée nationale du Québec, [PDF]

- La Chambre reconnaît la nation québécoise

- Le PLC doit reconnaître le Québec comme nation - Les deux auteurs de la résolution parlent haut et fort

- Dion offers new wording for Quebec `nation' resolution

- Canada. Chambre des communes du Canada () Feuilleton et feuilleton des avis, n° 87, consulté le 16 août 2007.

- Canada. Chambre des communes du Canada. Hansard révisé • Numéro 087. 39e législature, 1re session, vote no 73 , consulté le 16 août 2007.

- Canada. Chambre des communes du Canada. Hansard révisé • Numéro 087. 39e législature, 1re session, vote n° 74, consulté le 16 août 2007.

- Geneviève Mathieu, Qui est Québécois? Synthèse sur le débat sur la redéfinition de la nation, Montréal, VLB Éditeur, 2001, 140 p.

- Jacques Beauchemin, L'histoire en trop. La mauvaise conscience des souverainistes québécois, Montréal, VLB Éditeur, 2002, 210 p.

- Francis Boucher, La grande déception. Dialogue avec les exclus de l'indépendance, Éditions Somme Toute, 2018, 148 p.

- Version anglaise de la motion sur la reconnaissance de la nation québécoise.

- La motion Harper : peu mais tout de même pas rien, Le Devoir, samedi 2 décembre 2006.

- « Le Québec reconnu comme « nation » », Reuters repris par L'Express, 28 novembre 2006

- « Les députés reconnaissent la « nation » québécoise », AFP, repris par Le Figaro, 28 novembre 2006

- Claude Morin, « Reconnaissance de la nation québécoise - De quoi s'agit-il? », Le Devoir, 24 octobre 2006

- Le pays rejette en bloc l’idée que le Québec est une nation », La Presse (Montréal),

- Hélène Buzzetti, « La nation divise le pays ! », Le Devoir, samedi 11 novembre 2006.

- Charles Taylor, Rapprocher les solitudes. Écrits sur le fédéralisme et le nationalisme au Canada, 141 p.

- Sondage Crop, 6 décembre 2006

- Rencensement de 2006 : la population québécoise est francophone à plus de 80 %.

- « Entrevue exclusive — Les conservateurs ouvrent la porte aux nationalistes », Cyberpresse, 20 septembre 2008.

- Assemblée nationale du Québec, Cérémonie protocolaire à l'occasion de la visite officielle du président de la République française, M. Nicolas Sarkozy. Consulté le 28 décembre 2008.

Bibliographie

Ouvrages

- Louis Balthazar. « L'évolution du nationalisme québécois », dans Le Québec en jeu, dir. Gérard Daigle et Guy Rocher. pp. 647 à 667, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, 812 pages. Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales.

- Louis Balthazar. Nouveau bilan du nationalisme au Québec, Montréal: VLB, 2013, 320 pages.

- Marcel Bellavance. Le Québec au siècle des nationalités. Essai d’histoire comparée, Montréal : VLB, 2004, 250 p.

- Jean-Paul Bernard. Les idéologies québécoises au XIXe siècle, Montréal : Les Éditions du Boréal Express, 1973.

- Philippe Bernier Arcand, Le Parti québécois: d'un nationalisme à l'autre, Montréal, Poètes de brousse, 2015, 160 p. (ISBN 978-2-923338-85-9 et 2-923338-85-5).

- Michel Bock. Quand la nation débordait les frontières. Les minorités françaises dans la pensée de Lionel Groulx, Montréal : Hurtubise HMH, 2004, 452 p.

- Jean Bouthillette. Le Canadien français et son double, Ottawa : Éditions de l'Hexagone, 1972, 101 pages

- Léon Dion. Nationalismes et politique au Québec, Montréal : Les Éditions Hurbubise HMH, 1975, 177 pages. Livre disponible, en accès ouvert, dans Les Classiques des sciences sociales.

- Nadia F. Eid. Le clergé et le pouvoir politique au Québec, une analyse de l’idéologie ultramontaine au milieu du XIXe siècle, HMH, Cahiers du Québec, Collection Histoire, 1978, Canada, 318 pages.

- Gilles Gougeon. Histoire du nationalisme québécois. Entrevues avec sept spécialistes, Québec : VLB Éditeur, 1993

- Denise Helly et Nicolas Van Schendel. Appartenir au Québec : Citoyenneté, nation et société civile : Enquête à Montréal, 1995, Québec : Les Presses de l'Université Laval, 2001

- Michael Keating. Les défis du nationalisme moderne : Québec, Catalogne, Écosse, Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 1997, 296 pages (ISBN 2-7606-1685-1)

- Yvan Lamonde. Histoire sociale des idées au Québec, 1760-1896, Montréal : Éditions Fides, 2000, 576 pages (ISBN 2-7621-2104-3) (en ligne)

- Yvan Lamonde. Histoire sociale des idées au Québec, 1896-1929, Montréal : Éditions Fides, 2004, 336 pages (ISBN 2-7621-2529-4)

- Diane Lamoureux. L'amère patrie : féminisme et nationalisme dans le Québec contemporain, Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2001 2-89091-182-9

- Denis Monière. Le développement des idéologies au Québec, des origines à nos jours, Québec/Amérique, 1977, 381 pages 088552036X Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales, en accès ouvert.

- Denis Monière. Pour comprendre le nationalisme au Québec et ailleurs, Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2001, 148 pages (ISBN 2-7606-1811-0)

- Fabrice P. Rivault et Hervé Rivet. « La nation québécoise : De la reconnaissance informelle à l’enchassement constitutionnel » dans Reconquérir le Canada : Un nouveau projet pour la nation québécoise, sous la direction d’André Pratte, Editions Voix Parallèles, Montréal, 2007.

- Fernande Roy. Histoire des idéologies au Québec aux XIXe et XXe siècles, Montréal : Boréal, 1993, 128 pages (ISBN 2-89052-588-0)

- Pascale Ryan. Penser la nation. La ligue d'action nationale 1917-1960, Montréal : Leméac, 2006 (ISBN 2-7609-0599-3)

- Michel Sarra-Bournet (dir.), avec la collabor. de Jocelyn Saint-Pierre, Les nationalismes au Québec, du XIXe siècle au XXIe siècle, Québec : Presses de L’Université Laval, 2001

- Michel Seymour. La nation en question, L'Hexagone, 1999. Livre disponible, en accès ouvert, dans Les Classiques des sciences sociales.

- Michel Seymour. (dir.), Nationalité, citoyenneté et solidarité, Montréal : Liber, 1999 508 pages (ISBN 2-921569-68-X)

- Michel Venne (sous la dir.). Penser la nation québécoise, Montréal : Québec Amérique, Collection Débats, 2000

- De Nive Voisine, Jean Hamelin, Philippe Sylvain. Les Ultramontains canadiens-français, Montréal : Boréal express, 1985, 347 pages (ISBN 2-89052-123-0)

Périodiques, journaux

- Jacques Beauchemin. « Nationalisme québécois et crise du lien social », dans Cahiers de recherche sociologique, n° 25, 1995, pp. 101-123. Montréal : Département de sociologie, UQAM.

- Stéphane Courtois. « Habermas et la question du nationalisme : le cas du Québec », dans Philosophiques, vol. 27, no 2, automne 2000

- Jacques Dufresne. « La cartographie du génome nationaliste québécois », dans L'Agora, vol. 1, no. 10, juillet/.

- Saël Gueydan-Lacroix. « Le nationalisme au Canada anglais : une réalité cachée », dans L'Agora,

- Stéphane Kelly. « De la laine du pays de 1837, la pure et l'impure », dans L'Encyclopédie de l'Agora, Cahiers d'histoire du Québec au XXe siècle, no 6, 1996

- Stéphane Paquin. « La revanche des petites nations », dans L'Action nationale,

- Antoine Robitaille. « La nation, pour quoi faire? », dans Le Devoir,

- Michel Seymour. « Un nationalisme non fondé sur l'ethnicité », dans Le Devoir, 26-

- Michel Seymour. « Une nation peut-elle se donner la constitution de son choix? », dans Philosophiques, Numéro Spécial, Vol. 19, No. 2 (Automne 1992)

Sites Web

- Inconnu. « L'ultramontanisme », dans le site Web Les Patriotes de 1837@1838,

- Caroline Roy-Blais. « La montée du pouvoir clérical après l’échec patriote », dans le site Web Les Patriotes de 1837@1838, 2006-12-03

Anglais

- Claude Bélanger Quebec nationalism

Ouvrages

- Joseph H. Carens, ed. (1995), Is Quebec Nationalism Just?: Perspectives from Anglophone Canada, Montreal, McGill-Queen's University Press, 225 pages (ISBN 0-7735-1342-6) (online excerpt)

- Ramsay Cook (2003). Watching Quebec. Selected Essays, Montreal, McGill-Queen's Press, 225 pages (ISBN 0-7735-2919-5) (excerpt online)

- Gilles Gougeon (1994). A History of Quebec Nationalism, Lorimer, 118 pages (ISBN 1-55028-441-X) (except online)

- Susan Mann (2002). The Dream of Nation: A Social and Intellectual History of Quebec, McGill-Queen's University Press; 2d edition, 360 pages (ISBN 0-7735-2410-X) (excerpt online)

- Robert McKim et Jeff McMahan ed., (1997). The Morality of Nationalism, Oxford University Press, 384 pages (ISBN 0-19-510392-0) (online excerpt)

Journaux, périodiques

- Jocelyne Couture, Kai Nielsen, and Michel Seymour (ed). « Rethinking Nationalism », in Canadian Journal of Philosophy, Supplementary Volume XXII, 1996, 704 pages (ISBN 0-919491-22-7)

- Rémi Daniel, « Zionism and Québécois nationalism: An initial comparative analysis », Nations and Nationalism, DOI https://doi.org/10.1111/nana.12679

- Will Kymlicka. « Quebec: a modern, pluralist, distinct society », in Dissent, American Multiculturalism in the International Arena, Fall 1998, p. 73-79

- Francois Rocher. « The Evolving Parameters of Quebec Nationalism », in JMS: International Journal on Multicultural Societies. 2002, vol. 4, no.1, pp. 74-96. UNESCO. ISSN 1817-4574

- Michel Venne. « Re-thinking the Quebec nation », in Policy Options, January-February 2000, pp. 53-60