Feux de brousse de 2019-2020 en Australie

La saison 2019-2020 des feux de brousse en Australie a débuté en juin touchant surtout la Nouvelle-Galles du Sud et dans l'est et le nord-est de l'État de Victoria, avant de sortir des forêts fin décembre, justifiant plusieurs « états d’urgence » déclarés dans ces deux États[1] - [2] - [3] - [4] - [5].

George Street à Sydney recouverte de fumée en décembre 2019 ; incendie de la vallée de l'Orroral vu de Tuggeranong ; panneau routier endommagé le long de Bells Line of Road ; feu de brousse dans la montagne Gospers ; panache de fumée vu de la Station spatiale internationale ; feu de brousse non confiné dans le sud-ouest de Sydney.

| Pays | |

|---|---|

| Lieu |

| Date de début | |

|---|---|

| Date de fin |

8 mars 2020 |

| Nombre de morts |

445 |

Il s'agit des plus importants incendies de végétation de l'histoire de l'Australie, principalement dans le sud-est du continent[6] - [7] - [8] - [9].

Au 14 janvier 2020, les rapports font état d'environ 18,6 millions d'hectares (186 000 km2) brûlés[10], 5 900 bâtiments détruits (dont 2 779 habitations)[11] et au moins 34 morts[12] - [13] - [14] - [15]. De plus, au moins 445 personnes sont tuées par inhalations de fumée, et quelque 4 000 sont hospitalisées[16].

La faune et la flore seront durablement affectés[17] - [18] - [19], mettant en péril la biodiversité car plusieurs espèces menacées pourraient disparaître[20] - [17] - [21]. Environ trois milliards d’animaux ont été touchés : 2,46 milliards de reptiles, 180 millions d’oiseaux, 143 millions de mammifères et 51 millions de batraciens[22].

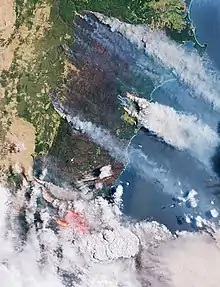

La qualité de l'air a souvent atteint des niveaux dangereux[23] ; les apports massifs de cendre peuvent polluer les eaux superficielles. Au 7 janvier 2020, de la fumée était visible à 11 000 kilomètres de là, au Chili et en Argentine[24] - [25]. Le , selon la NASA, 306 millions de tonnes de CO2 avaient été émises[26].

La superficie touchée est moindre que lors des incendies de 1974-1975 qui avaient brûlé 117 000 000 ha[27] - [28], mais les dégâts sont bien plus importants en termes d’intensité de feu, de durée, de saisonnalité et d'écosystèmes touchés[29]. Des « mégafeux » (incendies fusionnant entre eux) ont été observés, faisant qualifier l’Anthropocène de « Pyrocène »[30] - [31] - [32].

Ces feux ont mobilisé la Force de Défense australienne (soutien aérien) et des renforts venus de toute l’Australie[33] - [34] ainsi que de l'étranger (par exemple, des pompiers et équipements venus de Nouvelle-Zélande, de Singapour, du Canada et des États-Unis)[35].

Au 18 janvier, le coût de cette saison de feux avait déjà dépassé d’environ 4,4 milliards de dollars celui des « incendies du samedi noir » de 2009[36] et les revenus du secteur du tourisme ont chuté de plus d'un milliard de dollars[37].

Déroulement

La saison des incendies a débuté en août ; début octobre, le feu détruit 64 habitations sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud[38].

Des renforts de toute l'Australie ont été appelés pour aider à combattre les incendies et appuyer les équipages locaux épuisés en Nouvelle-Galles du Sud. Le 11 novembre, il a été signalé que la Country Fire Authority (CFA) envoyait un grand contingent de 300 pompiers et personnels de soutien de Victoria[39]. Au 14 novembre, plus de 100 pompiers avaient été envoyés d'Australie occidentale[40]. Des contingents ont également été envoyés de l'Australie-Méridionale et du Territoire de la capitale australienne. Le , le gouvernement fédéral a annoncé que les Forces de défense australiennes fournissaient un appui aérien à l'effort de lutte contre les incendies et se préparaient à fournir personnels et soutien logistique[41].

Le 12 novembre, un danger d'incendie catastrophique a été déclaré dans la région du Grand Sydney pour la première fois depuis l'introduction de ce niveau en 2009 et une interdiction totale des feux était en vigueur dans sept régions, dont le Grand Sydney[42]. Les régions d'Illawarra et de Greater Hunter ont également connu des dangers d'incendie catastrophiques et d'autres parties de l'État, dont les parties déjà ravagées par le feu du nord de la Nouvelle-Galles du Sud[43]. Au 1er janvier, 3 600 000 ha sont partis en fumée en Nouvelle-Galles du Sud.

Le 17 décembre, le pays avait déjà connu sa journée la plus chaude avec une moyenne nationale de 40,9 °C, le 18 décembre le pays a connu sa journée la plus chaude de son histoire avec une moyenne nationale de 41,9 °C soit un degré de plus que le record de la veille et le 19 décembre le thermomètre a grimpé jusqu'à 49,9 °C dans la Plaine de Nullarbor, ce qui constitue le record mensuel national pour un mois de décembre en Australie. Ceci constitue également un record pour un mois de décembre[44].

En décembre 2019, le gouvernement de l'État a déclaré l'état d'urgence en Nouvelle-Galles du Sud après des températures record et une sécheresse prolongée, exacerbé les feux de brousse[45].

Face aux températures dépassant parfois les 41 °C, le Premier ministre de la région Gladys Berejiklian a appelé à un nouvel état d'urgence de sept jours avec effet à partir de 9 heures le .

90 % des 74 000 pompiers de Nouvelle-Galles du Sud sont des pompiers volontaires[46] - [47].

Surface et intensité des feux

Au vu de l’analyse des 19 années données d'imagerie satellitaire (disponible début aout 2020) : les « feux extrêmes » de 2019-2020 ont, en termes de surface concernées, touchés 24 % moins de surface de terrain que selon les premières évaluations faites par l’État central australien (Cf. multiples tâches épargnées par le feu dans les périmètres d’incendies, mais souvent incluses dans le comptage des hectares touchés).

Mais néanmoins, pour le biome tempéré des eucalyptus « rien de semblable n'a été observé depuis au moins le milieu du XIXe siècle », éclipsant même pour le sud de l'Australie et la Tasmanie « les pires scénarios conçus pour préparer les agences et les communautés » selon David Bowman & al. [48].

Toutefois, inversement les satellites peuvent aussi ne pas repérer les incendies de faible importance ne détruisant pas les canopées. Mi-2020, le bilan reste à affiner.

- En termes d’intensité des feux, 2019-2020 sera probablement la pire des années depuis que l'on dispose d'archives de description des feux en Australie (milieu du XIXe siècle ) ; lors de 12 saisons connues pour des feux exceptionnels (incluant 19 événements individuels ayant détruit par le feu plus d'un million d’hectares chacun)[49] - [50]

- En termes de surface, 2019-2020, les forêts tropicales (habituellement les plus touchées), et tempérées, des terres sans arbres et agricoles n’ont pas été significativement plus touchées par le feu que la moyenne historique [48]. Les forêts tropicales ont même mieux résisté que d’habitude (40 % de feu en moins par rapport à la moyenne), mais près de 20 % des boisements d’eucalyptus des biomes tempérés du pays ont brûlé (soit, 7,5 fois plus que le pourcentage annuel moyen des 18 dernières années ; toutes les données convergent pour conclure que le biome des eucalyptus de zones tempérées a nettement plus brûlé que d’habitude. Dans ce biome, l’année la plus grave avait été 1851 (évaluation : environ 5 millions d’hectares perdus[48]).

Conséquences sur les humains

Évacuations et mouvements de population

Des villes entières et des milliers de touristes ont dû être évacués d'urgence à la suite des incendies[51]. Dans le sud-est de l'île-continent, la région la plus peuplée, plus de 100 000 personnes ont été forcées d'évacuer leurs logements après la déclaration de l'état d'urgence[52].

Des milliers de personnes ont notamment été prises au piège sur des plages, atteignant dans certains endroits 4 000 personnes réfugiées sur les plages[53].

En réaction aux événements, des navires et des avions militaires ont été déployés pour apporter de l’aide humanitaire et évaluer les dégâts[54]. Le , un C-130 bombardier d'eau s'écrase au sud-ouest de Sydney alors qu’il était parti combattre un brasier dans les Snowy Mountains (Nouvelle-Galles du Sud). Les 3 membres d'équipage, tous américains, sont tués dans une « grosse boule de feu » près de Cooma[55] - [56].

Le , le Premier ministre a appelé 3 000 militaires réservistes à se déployer, une mobilisation sans précédent. « Cela permet d'avoir plus d'hommes sur le terrain, plus d'avions dans le ciel, plus de navires en mer », a-t-il affirmé[52].

La marine australienne a notamment effectué l'évacuation de centaines de personnes piégées à Mallacoota, petite ville du sud-est du pays cernée par les incendies. Une chaloupe de débarquement du navire HMAS Choules a fait des allers-retours avec la localité de Mallacoota, prenant en charge des familles parfois avec leurs animaux de compagnie et quelques effets personnels. Certains habitants de cette ville de l'État de Victoria s'étaient réfugiés sur le front de mer depuis la Saint-Sylvestre pour se protéger[57].

Impact sur la santé

La pollution engendrée par les mégafeux a notamment eu des conséquences sur la santé des gens, et pourraient avoir des conséquences plus graves sur le court et moyen terme. Les particules fines rejetées par les mégafeux pourraient aussi être nocives pour le climat et la biodiversité en raison d'émissions massives de CO2 et de l'exposition aux particules fines[58]. Une partie du pays a subi jusqu’à 5 mois consécutifs de pollution par la fumée dépassant les normes australiennes de qualité de l’air (du jamais vu dans le pays depuis un siècle)[59]. « L'exposition aux fumées constitue un problème majeur puisqu'elles touchent les gens proches des zones de feu mais aussi au-delà, et a des répercussions à court et moyen terme sur la santé, comme l'exacerbation des maladies respiratoires et cardiovasculaires », avance le professeur Linda Selvey, présidente de la Faculté de médecine de santé publique et membre du Royal Australasian College of Physicians (RACP), un collectif de 25 000 médecins qui a co-signé un communiqué alertant le gouvernement australien sur la pollution atmosphérique[60].

.jpg.webp)

« Un incendie génère de multiples particules et si la sphère ORL — oreille, bouche, nez — bloque les plus grosses, les plus fines peuvent pénétrer profondément dans l'organisme : poumons, sang, voire cerveau », détaille le docteur Pierre Souvet, cardiologue et président fondateur de l'Association santé environnement France (ASEF). Les personnes directement exposées aux fumées ressentent une gêne respiratoire prononcée, surtout les personnes fragiles qui doivent redoubler de vigilance. « Mais les effets majeurs sont cardiovasculaires, car les particules fines provoquent une inflammation des vaisseaux, ce qui augmente les risques d'infarctus du myocarde (crise cardiaque) et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) », insiste-t-il. Une méta-analyse - une compilation d'études scientifiques - réalisée en 2015 conclut que le risque d'AVC grimpe d'environ 1% chaque fois que le taux de PM2,5 augmente de 10µm/M3 dans l'air, rappelle-t-il. Face à ces risques avérés, « les enfants et les personnes âgées doivent rester à l'intérieur, voire tout le monde, quand les niveaux sont extrêmes », prévient Linda Selvey.

À la suite des incendies plusieurs villes australiennes sont passées successivement de villes « agréables », à « ville plus polluée au monde ». Ainsi, Canberra avait été déclaré ville plus polluée au monde[61] - [62], avant que ce soit Melbourne qui ne le devienne[63]. À la suite de brûlages dirigés, l'air de Sydney est notamment devenu plus pollué que Pékin, atteignant à certains endroits une qualité de l'air de Sydney 5 fois plus mauvaise que celle de Pékin[64]. Dans certaines villes, les taux de particules fines dans l'air a explosé, dépassant de plus de 10 fois les valeurs recommandées par l'Organisation mondiale de la santé[58].

Les concentrations de particules fines dans l’air sont directement dues aux feux de forêts et ne seraient pas sans conséquences sanitaires. Les incendies de végétation — comme ceux du bush australien — entraîneraient deux sortes d’effets sur la santé, comme le développe une étude publiée par l’Institut national de santé publique du Québec. Ceux ressentis au plus près des lieux du feu, « principalement des risques d’incendies et d’intoxications (au monoxyde de carbone surtout) », mais aussi les effets des particules contenues dans les fumées qui « représentent un impact mesurable sur la santé des populations, non seulement locales, mais aussi situées à des centaines de kilomètres de la source de combustion »[65]. Classées selon leur taille (10 ou 2,5 micromètres), ces particules fines en suspension peuvent pénétrer dans les poumons. Celles que l’on retrouve généralement dans les fumées des feux de forêt sont les PM 2,5 et une exposition trop importante, même de quelques minutes, suffit à déclencher différents symptômes : difficulté à respirer, irritation des voies respiratoires, asthme, etc. À plus long terme, une forte exposition aux particules fines favoriserait la formation de cancers et la survenue d’accidents cardio-vasculaires. Même si « la majorité des études suggère que les particules issues de feux de végétation induiraient surtout des effets respiratoires à court terme et peu d’effets cardiovasculaires », toujours selon l’étude menée par l’Institut du Québec[65].

Les conséquences des incendies se sont notamment faites ressentir sur les joueurs de tennis lors de l'Open d'Australie[66], la fumée s'étant avérée néfaste pour les joueurs[67]. La joueuse de tennis slovène Dalila Jakupovic a notamment dû abandonner en qualifications de l’Open d’Australie à cause de l’air irrespirable de Melbourne[21]. Elle menait une manche à zéro et était à une balle du tie-break dans la seconde, s'apprêtant à servir pour égaliser à 6-6 dans le deuxième face à la suissesse Stefanie Vögele, quand elle s'effondre sur le court, semblant avoir des difficultés à respirer. Prise d'une quinte de toux[68]. Accroupie, avant de s'agenouiller, elle ouvre la bouche comme pour chercher de l'air. Puis, visiblement prise de panique, elle indique à l'arbitre sa volonté d'abandonner la partie[68]. Ce dernier déclare son adversaire gagnante. « C’était plus facile de respirer au sol. J’avais vraiment peur. J’avais peur de m’effondrer, c’est pour ça que je me suis mise par terre. Je ne pouvais plus marcher » explique-t-elle en conférence de presse[21]. L’organisation du tournoi a écarté la thèse de l’annulation de la première levée du Grand Chelem[21]. La joueuse canadienne Eugenie Bouchard eu notamment recours au médecin sur le court en raison de douleurs à la poitrine, vraisemblablement dues à des difficultés respiratoires[67]. Le joueur australien Bernard Tomic a lui aussi déclaré avoir eu du mal à respirer[69]. Plusieurs joueuses et joueurs, dont Elina Svitolina, Mandy Minella, Noah Rubin ou encore Kirsten Flipkens ont lancé un cri d'alerte sur les réseaux sociaux, en appelant à la responsabilité de l'organisation face à la menace[70]. Des joueurs français, Gilles Simon, Lucas Pouille, Alizé Cornet ont également réagi[70].

La fumée des incendies, qui a fait le tour du monde, fait notamment l'objet de recherches à l'aide de l'Ozone Mapper and Profiler Suite of Instruments (OMPS), qui permet de détecter la présence d’aérosols, dans ce cas précis, de particules de suie, afin d'en analyser les conséquences en matière de santé publique, car les aérosols sont particulièrement nocifs pour les personnes souffrant d'asthme ou de maladies respiratoires[71].

Pénuries d'eau

Un certain nombre de localités australiennes ont été victimes de pénuries d'eau en raison de la chaleur et la sécheresse qui ont atteint un pic extrêmement élevé en 2019[72]. Ce problème a notamment provoqué l'affluence de dromadaires sauvages, une espèce introduite au XIXe siècle par les colons, qui cause énormément de dégâts en période de sécheresse, consommant de très grandes quantités d'eau déjà pas assez suffisantes pour les espèces endémiques d'Australie, et pénétrant dans des propriétés privées, consommant et contaminant les réserves en eau des Aborigènes[72]. En réponse à ce problème, les autorités ont pris la décision d'abattre 10 000 dromadaires sauvages par des snipers en hélicoptère[73] de la zone d'administration d'Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, décision approuvée et soutenue localement[74]. 5000 dromadaires ont été abattus[72]. Le comité exécutif des territoires de l'APY avance « Ces troupeaux exercent du fait de la quête d'eau des dromadaires une pression sur les localités aborigènes des territoires de l'APY et les activités pastorales ». Le ministère de l'Environnement de l'État, qui soutient cet abattage, a expliqué que la sécheresse posait aussi « de graves questions de bien-être animal » car nombre de bêtes sont mortes de soif ou se sont blessées entre elles en se précipitant vers des points d'eau. « Dans certains cas, des carcasses d'animaux morts ont contaminé d'importantes sources d'eau et des sites culturels », a dit une porte-parole du ministère[73].

Conséquences sur l'environnement

Évaluation difficile

L’évaluation des dégâts écologique sera difficile, car beaucoup de matériel scientifique disposé in situ a été détruit et le feu a interrompu de nombreux projets de recherche et thèses scientifiques pour des mois ou années. Les incendies ont eu un impact considérable sur l'environnement, avec notamment des conséquences sur la biodiversité[75] - [19]— incluant faune et flore[76].

Des scientifiques et spécialistes estiment que ces mégafeux sont avant-coureurs d'une situation qui pourrait devenir la norme[77] - [78].

Au-delà des frontières de l'île-continent, des glaciers néo-zélandais ont adopté une couleur brunâtre à des milliers de kilomètres des incendies en raison des gigantesques nuages de fumée et de cendres qui ont traversé la mer de Tasman. Le glacier François-Joseph a pris une coloration ocre en raison des fumées, comme en témoignent plusieurs photographies prises le 1er janvier et partagées sur les réseaux sociaux[57] - [79]. Ce phénomène pourrait accélerer le processus de fonte des glaces[79], les brumes étant susceptibles de modifier l'albédo des glaces, c'est-à-dire leur capacité à renvoyer l'énergie solaire. Une coloration plus sombre amoindrit la réfraction des glaces blanches, ce qui augmente également la température moyenne[57].

L'océan et l'écosystème marin pourraient être affectés par le dioxyde de carbone dégagé par les feux, qui risque d'aggraver l'acidification des océans qui rend les squelettes coralliens et les coquilles marines plus fragiles[80]. Les cendres affectent aussi les écosystèmes marins, en apportant des métaux lourds et d'autres matériaux issus des bâtiments, installations et véhicules qui ont brûlé, ce qui peut avoir des conséquences sur le phytoplancton et le réseau trophique marin[80].

Les particules fines projetées dans l'air par ces incendies pourraient avoir deux conséquences : refroidir ou réchauffer davantage la planète[60]. « Les plus grosses particules, les moins dangereuses, vont retomber rapidement, mais les plus fines, surtout s'il y a de fortes chaleurs qui provoquent des phénomènes de convection [l'air chaud est propulsé en altitude] peuvent rester des mois dans l'atmosphère », indique Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au Laboratoire de physique et de chimie de l'environnement et de l'espace (CNRS), membre du collectif Air santé climat et grand spécialiste des particules fines. Elles peuvent alors se retrouver, en caricaturant légèrement, dans trois couches différentes : basse, moyenne et haute. Et plus elles montent haut, plus elles voyagent longtemps. « Si elles restent en suspension entre quelques centaines de mètres et un ou deux kilomètres d'altitude, les particules noires peuvent bloquer la lumière du soleil et donc refroidir localement le climat, poursuit le scientifique français. Si elles se trouvent un peu plus haut jusqu'à 15 km, elles vont aussi absorber la lumière mais aussi la réémettre, ce qui peut cette fois réchauffer le climat localement ». Si en revanche un très grand nombre de particules atteignent la stratosphère, qui se situe à 15 km au-dessus de l'Australie, elles pourraient se répandre autour de la planète et refroidir le climat à l'échelle globale[60]. Selon les modèles prévisionnels, elles devraient commencer par entourer la bande de latitude de l'Australie : les fumées des feux australiens ont d'ailleurs été repérées au Chili et en Argentine, à plus de 12 000 km de leur foyer. Si elles remontent jusqu'à la zone intertropicale, plus au nord, elles pourraient éventuellement atteindre l'hémisphère nord[60].

Le devenir des panaches de fumée a été retracés par la NASA grâce au satellite Suomi-NPP, ont fait le tour de la Terre[71]. La NASA a précisé que les incendies en Australie « ne causaient pas seulement des désastres locaux »[81].

Impacts sur le climat

La quantité de gaz à effet de serre émis par l’Australie durant cette saison a été estimée à 830 millions de tonnes (elle n'aurait alors été dépassée que par celles de la Chine, des États-Unis, de l'Inde, de la Russie et du Japon) [48].

Les boisements d'eucalyptus ont largement été les plus touchés. Or, selon une estimation récente (2014)[82], en Australie, un incendie grave dans une forêt sèche d'eucalyptus émet 16% du carbone total stocké, alors qu'un incendie dans une zone voisine traitée par brûlage dirigé n'en émettait que 9%.

Rem : Dans le même temps les incendies ont également beaucoup augmenté en Amazonie, contribuant également à augmenter les émissions de GES et donc probablement le réchauffement global.

Impact sur la faune

En janvier 2020, plus d'un milliard de grands vertébrés (mammifères, oiseaux et reptiles) ont péri, selon une estimation « très prudente » de Chris Dickman (de), chercheur en biologie de la conservation et écologie des mammifères australiens qui se base sur les chiffres de densités de populations de ces vertébrés (nombre d’individus par rapport à une surface)[83]. Ces chiffres sous-estiment fortement la réalité, car basés sur des étendues de feux plus anciennes[84] — pour parvenir à ce chiffre Chris Dickman s’est appuyé sur une étude publiée par le World Wild Fund (WWF) en 2007 —[85], et ne prennent pas en compte certaines espèces d'animaux.

Les débris carbonisés en tous genre et les cendres portés par le vent ou le ruissellement ont touché l’océan, des lacs et rivières ; ils pourraient se révéler toxiques pour de nombreuses espèces[58].

Certaines espèces déjà menacées pourraient avoir disparu dans certaines régions à la suite des mégafeux[86], information à prendre pour éventuelle, en attendant que des études plus poussées ne soient faites. D'autres espèces pourraient voir leur statut passer d'espèce vulnérable à espèce menacée, ou d'espèce menacée à espèce en danger.

Des espèces endémiques telles que les kangourous, koalas, opossums, wombats, echidnés, souris marsupiales, martins-chasseurs géants, dont des espèces qui étaient déjà menacées ; des reptiles, insectes, diverses espèces d'oiseaux et autres invertébrés ont subi des pertes considérables[87] - [88]. Les spécialistes ont alerté sur le fait que même les animaux ayant survécu doivent lutter pour rester en vie car ils manquent de nourriture et n'ont plus d'abris, ou finissent mangés par d'autres animaux. Le taux d'extinction des mammifères en Australie était déjà le plus élevé au monde mais les feux de forêt pourraient engendrer des extinctions localisées[88].

Ces chiffres ne concernent que les grands vertébrés, espèces porte-drapeau pour le grand public. Les poissons, les amphibiens sont aussi affectés, et des milliards d'insectes sont morts brûlés. Le taux d'animaux domestiques morts n'est pas précisé. Selon Philippe Grandcolas, directeur de recherche au CNRS, et Jean-Lou Justine, professeur de parasitologie, si l'on prend en compte toutes les espèces animales, notamment les arthropodes et les parasites, ce serait un million de milliards d'animaux qui sont morts dans les feux gigantesques en Australie depuis septembre[89] - [90].

30 % de la population totale des koalas du sud-est du pays seraient morts[91]. Les koalas étaient déjà menacés d'extinction, et étaient passés de plusieurs millions au siècle dernier à quelques dizaines de milliers, le chiffre consensuel étant 28 000. Là, la perte s'élèverait à 10 000 des 28 000 koalas restants, soit un tiers de la population[91]. Les conséquences sur les koalas sont particulièrement importantes car si des animaux comme les kangourous, les cerfs, ou encore les dingos (chiens sauvages) peuvent s'enfuir ce n'est pas le cas des koalas, qui se retrouvent à grimper en haut des arbres, finissant brûlés par les flammes. 10 % à 20 % des kangourous de certaines espèces auraient notamment disparu[91].

De nombreuses images de koalas, la fourrure roussie par les flammes, d'opossums avec les pattes brûlées, de cadavres de kangourous calcinés, ont fait le tour du monde, devenant le symbole d'une nation et d'un environnement frappés de plein fouet par une crise notamment induite par le changement climatique[92]. Des vétérinaires ont reporté avoir eu affaire à des koalas, des oiseaux, des wallabys et des opossums souffrant non seulement de brûlures, mais également de problèmes respiratoires[92].

Un tiers de l'île Kangourou, jusque là paradis pour les animaux, a été dévasté. Certaines espèces uniques vivant sur cette île pourraient avoir été décimées[92]. La majorité de la population totale des koalas de l'île a été décimée par les feux. Des espèces telles que le cacatoès de Latham, un des animaux de l’île les plus célèbres de l'île, ainsi que le dunnart de l'île Kangourou (souris marsupiale grise), qui était déjà en voie d’extinction avant les incendies, sont sources d'inquiétudes[93] - [94]. Le 15 janvier 2020, des sauveteurs ont parcouru les zones dévastées du parc n’ont entendu aucun oiseau[94]. D'autres espèces sont aussi sources d'inquiétude : le méliphage régent, le potoroo à longs pieds ou encore pezoporus flaviventris[93].

Seulement 9 000 des 46 000 koalas de l'île Kangourou auraient survécu aux incendies[95] - [96]. Les koalas de l’île Kangourou ont pour particularité d’être « exempts d’infection » et à ce titre, constituaient une sorte « d’assurance » pour l’avenir de l’espèce. Un point d’autant plus crucial qu’une grande partie de la population de koalas sur l’île-continent même a été décimée. 80% de leur habitat sur l'île a été détruit. Parmi les koalas recueillis par l'hôpital de campagne d'une réserve zoologique de l'île, ceux dont les blessures sont les plus graves sont euthanasiés[96].

La ministre australienne de l’Environnement Sussan Ley a prévenu que dans certaines régions les koalas devront être classés espèce en danger[96].

Dans le site du patrimoine mondial « Greater Blue Mountains», 20% des habitats du Méliphage régent (Anthochaera phrygia), passereau de la famille des Meliphagidae, endémique du sud-est de l'Australie, nomade en danger critique d’extinction (moins de 400 individus dans la nature) ont brûlé. Et dans l’État de Victoria, les habitats de la chouette fuligineuse, du bandicoot à nez long et du python diamant, ont aussi été fortement touchés par le feu[97]. 20 à 100 espèces d'animaux pourraient être menacées d'extinction dans le pays à la suite de ces incendies[98] - [84]. La plupart de ceux qui étaient présents dans ces zones sont soit morts immédiatement dans les feux, soit ont été blessés ou été déplacés, souvent condamnés car n'ayant plus d'habitat, ni de quoi se nourrir (ou en devenant des proies d'animaux introduits tels que les chats devenus sauvages ou les renards)[84].

La souris marsupiale Dunnart de l'île Kangourou, qui figuraient déjà sur la liste des dix espèces les plus menacées, est menacée d'extinction[92].

Les oiseaux, qu'on pourrait penser capables de fuir les flammes en s'envolant, peuvent être désorientés par la fumée et les vents violents, et de nombreux cadavres d'oiseaux ont été vus échoués sur la place de Mallacoota, dans l'État de Victoria[98].

En raison du fait que l'Australie soit une île continent qui a évolué en isolement par rapport au reste du monde, on y trouve des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs : l'ornithorynque, le wallaby, le kangourou, le koala, etc. et quatre espèces animales sur cinq en Australie ne vivent qu'en Australie, des scientifiques soulignent donc le fait que lorsqu'une de ces espèces endémiques disparaît d'Australie, c'est de la surface de la Terre qu'elle disparaît[91] - [84]. Ils s’inquiètent donc des risques pour la biodiversité de l’île-continent. David Phalen, professeur du département vétérinaire de l’université de Sydney et spécialiste de la biodiversité australienne avance « qu'il est tout à fait possible que certaines espèces soient perdues à jamais ». Il explique que ces incendies ajoutent une nouvelle pression sur des espèces animales qui luttaient déjà pour leur survie en raison d'espèces nuisibles introduites par l’homme, comme les renards, les souris, les rats et surtout les chats sauvages, ayant déjà causé l’extinction de nombreux oiseaux, reptiles et mammifères, mais aussi en raison de l'impact de l'homme sur son environnement, qui a adapté les terrains à l’agriculture, l’industrie et l’implantation résidentielle, phénomènes qui ont conduit à une fragmentation de l'espace naturel[99].

Des cassicans flûteurs, espèce d'oiseau originaire de l'Australie et de Nouvelle-Guinée connue pour avoir la capacité d'imiter les appels d'autres oiseaux et animaux, ont été si fréquemment exposés aux sirènes des camions de pompiers et des ambulances lors des feux de brousse, qu'un de ces oiseaux a été aperçu et filmé à Newcastle en train d'imiter le son des alarmes de sirènes[100] - [101] - [102].

Actions de sauvetage d'animaux

Un peu partout où les incendies ont fait rage, des sauvetages d'animaux ont eu lieu ou ont été tentés (ainsi un koala âgé de 14 ans a été nommé Lewis après avoir été sauvé par une femme en l'extirpant des flammes, histoire et sauvetage dont la vidéo a été largement relayée dans les médias. L'animal a finalement été euthanasié à cause de ses brûlures gravissimes[103], afin d'abréger ses souffrances. Ce sauvetage avait fait le tour du monde et mis en lumière la situation catastrophique des koalas face aux incendies qui ont ravagé l'est de l'Australie[103] ; Une autre vidéo d'une femme donnant à boire à un koala assoiffé qui s'était agrippé sur le vélo d'une cycliste australienne pour quémander de l'eau a fait le tour d'Internet. La scène a été filmée dans la région d'Adélaïde, dans le sud de l'Australie[104]. Une pétition réclamant l'introduction du koala sur une île voisine de l'Australie, en Nouvelle-Zélande, a notamment été lancée par une association appelée Société pour le Transfert des Koalas et adressée à la Première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern.

Sur l'île Kangourou, une course contre la montre s'est déclenchée afin de sauver les animaux victimes des incendies[94], l'objectif étant de récupérer un maximum d'animaux possiblement encore vivants afin de les secourir.

Des rangers et des volontaires ont aussi porté secours à des renards volants à tête grise rescapés, une espèce de chauves-souris endémiques[105] - [106].

Pour aider le wallaby des rochers à queue, l’une des nombreuses espèces animales menacées par les incendies de forêt dévastateurs en Australie, des responsables de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) lancent une opération baptisée Rock Wallaby, consistant à leur larguer de la nourriture depuis les airs à l'aide d'hélicoptères[107]. Le wallaby des rochers à queue était déjà classé parmi les espèces en danger avant le début des incendies, à cause de la destruction de son habitat[108]. Le ministre de l'Environnement de cet État de l'est du pays, Matt Kean, a déclaré dans un communiqué que la fourniture de nourriture aux wallabys était l'une des principales stratégies employées pour promouvoir la survie et le rétablissement des espèces touchées par les incendies aux antipodes[107]. « Les premières évaluations des feux indiquent que l'habitat de plusieurs importantes populations de wallabys des rochers à queue en brosse a été brûlé lors des récents feux dans le bush. Les wallabys survivent généralement au feu lui-même, mais sont ensuite laissés en plan avec une nourriture naturelle limitée alors que le feu détruit la végétation autour de leur habitat rocheux », a clarifié le ministre en première ligne sur ce front. « Les wallabys étaient déjà stressés par la sécheresse en cours, ce qui rendait leur survie difficile sans aide » a confié l'officiel dans un article du Huff Post australien[107]. « À ce stade, nous prévoyons de continuer à fournir de la nourriture supplémentaire aux populations de wallaby des rochers jusqu'à ce que des ressources alimentaires naturelles suffisantes et de l'eau soient à nouveau disponibles dans le paysage, pendant la récupération après le feu » a avancé le communiqué.

Mi-janvier, juste avant une pluie annoncée par la météo, une expédition scientifique a été autorisée à se rendre dans le parc national de Kosciusko (sud de la Nouvelle-Galles du Sud) pour sauver de l'extinction un des poissons les plus rares d’Australie, le Galaxias tantangara, menacé par les apports massifs de cendres dans les cours d’eau[97], un petit vairon des ruisseaux de montagnes qui n'a été découvert qu'en 2014, et qui n’est connu que dans un seul tronçon de trois kilomètres du ruisseau Tantangara. 142 individus ont pu être capturés. Ils seront élevés en captivité le temps que les ruisseaux retrouvent une eau de qualité[97].

Impact sur la flore

Entre le début des incendies et mi-janvier, 6 millions d'hectares de végétation ont brûlé[109] - [110], mais peu de données chiffrées concernent l'impact sur la flore[111].

Certaines plantes endémiques d'Australie dites pyrophytes ou pyrophiles ont une grande résistance au feu, voire s'en servent comme allié dans leur reproduction, comme dans les cas de Macropidia (en), de Nuytsia floribunda, de Hakea platysperma (en), et de plusieurs espèces des genres Xanthorrhoea et Banksia[112]. Le pouvoir de régénération des forêts australiennes est connu de longue date et l'eucalyptus, un pyrophyte actif qui s'est lui aussi adapté pour survivre au feu, peuple la majeure partie de son propre territoire, notamment la côte Est qui est couverte d'eucalyptus. « Plus il y a de feux, plus il y aura d’eucalyptus », avance David Phalen, professeur du département vétérinaire de l’université de Sydney et spécialiste de la biodiversité australienne[113].

D'autres espèces (souvent endémiques, propres aux régions touchées par les incendies) pourraient avoir disparu ou être menacées en raison de l'ampleur de ces incendies.

Une zone où le parent sauvage du sorgho cultivé avait commencé à faire l’objet d’une étude scientifique a brûlé, avant qu’une thèse de doctorat ait eu le temps de récolter les graines et avant que les gènes d’intérêt aient pu être stockés en banque de gènes[97].

Actions de sauvetage de la flore

Une mission secrète menée fin 2019 dans le Parc national Wollemi, en Nouvelle-Galles du Sud, a permis de sauver de l’un des incendies le dernier site naturel au monde de pins de Wollemi (Wollemia nobilis)[114] - [115] - [116] - [117]. Il ne reste plus que 200 de ces arbres protégés à l'état naturel, dans la région des montagnes Bleues au nord-ouest de Sydney, qui a été touchée par les incendies. Matt Kean, ministre de l’Environnement de Nouvelle-Galles-du-Sud a déclaré dans un communiqué qu'« une mission de protection environnementale sans précédent », a été menée pour sauver ces arbres. Fin décembre, les flammes se rapprochant dangereusement du site, les autorités ont décidé d'agir en montant une mission de sauvetage[114]. Alors que les flammes s’approchaient de la zone protégée, les pompiers ont eu recours à des avions bombardiers d’eau pour larguer du produit retardant en un anneau protecteur autour des pins, et des pompiers spécialisés ont été hélitreuillés dans la gorge où se cachent les arbres pour y installer un système d’irrigation afin de leur fournir de l’humidité, ont expliqué des responsables. « Le feu est bien passé dans la zone, nous avons eu plusieurs jours de fumée épaisse aussi ne pouvions-nous pas savoir s’ils avaient été touchés. Nous attendions tous avec anxiété », a expliqué Matt Kean sur la radio ABC, mais finalement « l’opération a été un succès phénoménal »[118]. L'opération menée était de type militaire[114].

Impacts sur la recherche scientifique

À titre d'exemple une tour de télédétection de 70 m de haut et d’une valeur de 500 000 dollars australiens de l'Université du Queensland, en fonction depuis 20 ans dans la forêt d'État de Bago dans la région alpine du sud-est de l'Australie et installée dans le cadre du Terrestrial Ecosystem Research Network (TERN, qui récolte des données pour alimenter les modèles climatiques mondiaux), est restée en place alors que le feu a brûlé une partie de cette forêt le soir du Nouvel An, mais ses capteurs n’ont pas pu documenter les effets de l’incendie car les câbles d'alimentation et le local informatique et électrique ont brûlé[97].

Une partie des 700 sites TERN sans infrastructure permanente - sur l'île Kangourou au large des côtes du sud de l'Australie, par exemple - a aussi brûlés[97].

En outre l'installation multi-institutionnelle de capteurs et matériels d’étude des effets d'un changement climatique sur les paysages alpins d’Australie, qui devait démarrer début 2020, est repoussée car un des sites prévus a brûlé et d’autres sont menacés[97].

Les écologues vont tenter de tirer des enseignements de ces feux. Michael Clarke, de l'Université La Trobe à Melbourne, qui avait vu ses travaux sur les oiseaux réduits à néant en 2003, quand des incendies ont détruit son territoire d’étude dans le sud-est du pays, s’est reconverti dans l’étude de la façon dont la gestion des incendies, y compris les feux contrôlés pour réduire les risques d'incendie, affectent les écosystèmes. « Plus je me plongeais dans la base écologique de la gestion des incendies, moins j'étais confiant sur la qualité des données scientifiques sur lesquelles elle reposait », a-t-il expliqué à la Revue Nature mi-janvier 2020[97].

Causes

Plusieurs hypothèses et avis concernant les facteurs à l'origine des incendies ont été mis en cause ou touchent l'opinion publique : chaleur record[119], sécheresse record[119], foudre[120], le dipôle positif de l'océan Indien[119] - [121] - [122] - [123], incendie criminel présumé[124], accident[125].

Avis des scientifiques

La majorité des scientifiques s'accordent sur le fait que l'accroissement des incendies en Australie est lié au réchauffement climatique, lui-même lié aux activités humaines et accentuant les incendies. Au vu des historiques de températures, les scientifiques sont formels : le changement climatique accentue gravement les feux qui ont démarré dans le pays en septembre[126].

En 2017, le Bureau météorologique d'Australie avait déjà mis en garde contre une augmentation dangereuse des températures dans le pays ces dernières années, indiquant que « L'atmosphère australienne s'est réchauffée de plus d'un degré depuis 1910, menant à une augmentation de la fréquence des événements de chaleur extrême. Les pluies d'avril à octobre ont diminué de 11% dans le sud-est de l'Australie (la partie la plus violemment touchée par les incendies aujourd'hui, NDLR). Il y a eu une augmentation significative de la saison des feux dans de nombreuses parties du pays. »[126].

Le site internet du Bureau de Météorologie d'Australie affirme que « le changement climatique influence la fréquence et la sévérité des conditions de feux de forêt dangereux »[127].

Un rapport sur le climat de 2018 du Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) fait le lien entre l’augmentation des feux, leur durée, et le changement climatique : « Le risque de feux de forêt a augmenté ces dernières années dans de nombreuses régions d’Australie, surtout dans le sud et l’est. Il y a eu, en même temps, un accroissement de la durée de la saison des feux. Le changement climatique, y compris les températures en hausse, contribue à ces changements. » Dans les décennies à venir, les projections climatiques nationales prévoient ainsi « une augmentation du nombre de jours, avec un fort risque de feux et une saison des feux plus longue en Australie méridionale et orientale ».

Déni de la mise en cause du réchauffement climatique (climatoscepticisme)

Le déni du réchauffement climatique est très présent en Australie, plus encore qu'aux États-Unis (en 2015, 17 % des Australiens, 15% des Norvégiens et 12 % des Américains niaient encore la thèse d’un réchauffement climatique)[128]. Face aux alertes puis aux constats des scientifiques et pompiers sur le changement climatique, le déni politique et une désinformation de la part des médias ont été très forts, ces derniers déresponsabilisant les activités humaines et suggérant fréquemment que ces feux étaient normaux dans le pays, criminels ou causés par une gestion inappropriée des terres[129] - [130] - [131]. Les climatosceptiques australiens arguent que « les feux de brousse ont toujours existé », et que les feux récents seraient surtout le fruit d'un mauvais entretien des espaces naturels[126] et largement l'œuvre de pyromanes (infox colportée sur les réseaux sociaux[132]), alors que l'imagerie satellitale montre qu'au contraire ce sont les forêts tropicales qui ont moins brûlé que d'habitude et les boisements d'eucalyptus (supposés être les mieux gérés) qui ont été beaucoup plus touchés que d'habitudes par le feu[48].

On retrouve en Australie les arguments utilisés par Jair Bolsonaro au Brésil (qui en aout 2019, insinuait que les ONG environnementalistes étaient responsables des feux de forêt et même qu'elles en auraient provoqué)[133] ; ainsi un article d’Alan Jones paru le 18 novembre 2019 dans The Daily Telegraph, relayé en ligne sur le site d’une association de pompiers volontaires (VFFA) affirme : « La gravité des feux n’a rien à voir avec le « changement climatique » mais avec de nouvelles règles « environnementales » qui ont rendu l’entretien du bush impossible au nom de la biodiversité. » On peut y lire également que, dans les parcs nationaux où certains feux ont pris naissance, « les pistes que pouvaient emprunter les pompiers sont maintenant envahies par la végétation et sont devenues impénétrables. Ces accès ont été barrés par de grosses pierres ou des barrières. Comme il n’y a plus d’accès terrestres, les pompiers doivent avoir recours à des méthodes aériennes onéreuses et inefficaces de façon curative. Les Verts assument cette stratégie, hormis le fait qu’ils ne veulent pas que soit utilisée de l’eau de mer pour arroser, mais de l’eau douce pour protéger l’environnement. Le problème est que les pompiers manquent d’eau douce. » Les règles environnementales imposées dans les années 2000 auraient selon eux ont créé des sanctuaires. En tête de l’article, la VFFA a ajouté : « Il est temps que les bureaucrates et les politiciens arrêtent d’accuser le « changement climatique » dans la crise des feux dans le bush, dont ils sont beaucoup responsables et qui met des vies en danger. »

À la suite d'un incendie incontrôlable survenu en 2013 dans la banlieue de Canberra, un article du Daily Telegraph de Miranda Devine avançait aussi de tels arguments, accusant les Verts d'influer sur les décideurs. Le Dr Paul Read, codirecteur du Centre australien de recherche sur les feux de forêt (National Centre for Research in Bushfire and Arson), ajoute dans l’article que le nombre d’incendies volontaires est, en moyenne, de 62 000 par an, et ce chiffre augmente. Parmi eux, 13 % seraient allumés volontairement et 37 % de façon suspicieuse, ce qui fait que 85 départs d’incendie par jour seraient volontaires.

Les climatosceptiques sont accusés d'avoir lancé une large campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, visant à influencer la population[127] - [134] - [135]. Des chercheurs ont ainsi observé que la crise actuelle avait donné lieu à une campagne de désinformation « sans précédent » dans l'histoire du pays, avec des « bots » (programmes informatiques qui envoient automatiquement des messages) déployés pour défendre l'idée que les feux ne sont pas liés au réchauffement climatique[127]. Parmi les nombreuses informations erronées circulant ainsi sur les réseaux sociaux : des chiffres faux sur les pyromanes arrêtés par les autorités ; chiffres effectivement mentionnés dans un communiqué de la police de Nouvelle-Galles-du Sud (sud-est australien) du 6 janvier, mais ici détournés : le communiqué disait que « des actions juridiques » de degrés divers (allant de « l'avertissement à l'accusation » officielle) avaient été prises « à l'encontre de 183 personnes » pour « 205 infractions liées aux feux de forêts », mais la police de cet État précise que parmi ces 183 individus, 24 personnes ont été formellement accusées d'incendie volontaire. Les autres sont mises en cause pour des infractions de moindre gravité : ne pas avoir respecté une « interdiction totale [d'allumer] un feu » (53 personnes) ou « jeté cigarette ou allumette non éteinte » (47 personnes)[134].

Mi-janvier, le gouvernement est accusé notamment par la société civile de minimiser l'impact du réchauffement climatique[136] ; ainsi :

- Scott Morrison, Premier ministre conservateur, grand défenseur de l'industrie du charbon, et dont le climatoscepticisme a été confirmé lors de la COP 25[137] n'a fini par concéder que le 12 décembre, après une manifestation ayant rassemblé près de 20 000 personnes à Sydney, que le changement climatique était l'un des « facteurs » à l'origine des incendies. Il reste malgré tout le plus possible sur la réserve à ce sujet : le 10 janvier, à des journalistes lui ayant demandé si la gravité de ces feux deviendrait la norme du fait du réchauffement climatique, il a tenté d'esquiver la question ; « Écoutez, nous en avons déjà parlé nombre de fois », a-t-il balayé[127].

- Début , le Gouvernement, après avoir ignoré les avertissements des scientifiques qui avaient 12 ans plus tôt en 2008 annoncé que les effets du changement climatique sur la saison des incendies « devraient être directement observables d'ici 2020 »[138], préfère s'appuyer sur des fake news grossièrement trompeuses, relayées par les médias sociaux en Australie. Ainsi, alors que la climatologie a montré que 2019 a été l'année la plus chaude et la plus sèche en Australie (température moyenne de 1,5 °C supérieure à la moyenne et en Nouvelle-Galles du Sud, l'écart était encore plus important avec 1,95 °C de plus que la moyenne sur la période 1910-2019, battant largement le record de 2018 (qui était de 0,27 °C)[132]), à la Chambre des communes. Le 9 janvier 2020, Heather Wheeler (ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth) a déclaré : « Malheureusement, il est largement rapporté sur les réseaux sociaux que 75% des incendies ont été déclenchés par des pyromanes », mensonge largement réfuté par les pompiers eux-mêmes qui ont constaté sur le terrain que la majorité des incendies résultent d'orages secs, ce qui a fait dire que « la désinformation et les mensonges se propagent plus rapidement que les feux de brousse en Australie » bien que « les autorités australiennes ont systématiquement réfuté les allégations selon lesquelles des incendiaires criminels seraient à l'origine de la plupart des incendies de cette saison »[139] - [127].

- Mi-janvier, par une lettre ouverte relayée par The Guardian, un groupe de scientifiques[140] demande au gouvernement anglais - en tant qu'hôte des pourparlers de l'ONU sur le climat en 2020 ; chargé du maintien de l'accord de Paris sur la bonne voie - de « dire la vérité aux parlementaires, au public et aux politiciens australiens sur les causes et les conséquences du changement climatique »[141].

Conséquences post-incendies

Les mégafeux touchant l'Australie pourraient devenir une norme dans les années à venir, faute de pouvoir agir sur le réchauffement climatique à court terme[31] - [123]. Des scientifiques préviennent que les conditions propices à des tels incendies vont perdurer[31] à moins de mobiliser rapidement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. «Nous n'allons pas inverser le changement climatique à une échelle de temps concevable. Les conditions qui se déroulent actuellement ne disparaîtront donc pas», a déclaré lundi le professeur Richard Betts au service national de météorologie britannique, qui a co-dirigé une étude examinant 57 articles scientifiques publiés depuis 2013 sur l'impact du changement climatique sur les incendies[31].

Causes diverses

Le 17 novembre 2019, les autorités annoncent avoir inculpé un homme pour avoir déclenché un incendie en voulant protéger ses plants de cannabis, causant un incendie contre lesquels les pompiers ont été obligés de lutter pendant des jours[142] - [143].

Fin janvier 2020, 183 personnes avaient été engagées pour des « infractions liées aux feux de brousse », mais seulement 24 personnes inculpées pour « feux de brousse délibérément allumés[144] - [145]. »

Comparaison avec les feux de brousse précédents

En comparaison avec les feux de brousse ayant touché l'Australie les années précédentes, ceux de 2019-2020 sont particulièrement marquants du fait de leur durée (qui a touché plusieurs mois en continu), leur saisonnalité (ils ont débuté dès le printemps) et par les écosystèmes touchés (des forêts humides qui brûlent pour la première fois). Contrairement aux années précédentes, les incendies ont lieu dans plusieurs États australiens simultanément[29]. Si les feux de l’été 1974-1975 ont détruit une surface beaucoup plus importante du continent que ce qui a brûlé jusqu’ici, ce n’est pas la même chose qui a pris feu, et pas pour les mêmes raisons. En 1974, les incendies ont eu lieu dans le centre du pays, dans des régions inhabitées après de fortes pluies. «En 1974-1975, après la croissance d’une végétation luxuriante due à de fortes pluies tombées pendant les deux années précédentes, plus de 117 millions d’hectares ou 15% de la surface terrestre totale du continent a brûlé en Australie centrale pendant la saison des feux», note le bureau des statistiques australien. Avant de préciser : «Quand on regarde les statistiques des incendies, les feux avec de plus grandes surfaces ne se traduisent pas forcément par des impacts plus importants sur les lieux d’implantation humaine.».

En comparaison avec les feux de brousse de 1974-1975, l'impact sur la population humaine est aussi différent. Stephen J. Pyne, professeur émérite de l’université d’Arizona, auteur d’un livre sur les feux de brousse australiens, explique : «Les incendies de 1974-1975 n’ont eu quasiment aucun impact, et les dommages ont été découverts par satellite, après l’événement.»[29]. Ceci expliquerait notamment que contrairement aux autres incendies historiques qu’a connus l’Australie («Samedi noir» en 2009, «Noël noir» en 2001, «mercredi des cendres» en 1983, etc.), les feux de 1974-1975 n'aient pas eu de surnom. Stephen J. Pyne ajoute que les feux du samedi noir ont tué le plus de monde (173 morts), et que l'événement le plus destructeur (1974), qui a brûlé 117 millions d’hectares, n’a pas de nom car ayant surtout touché l'Australie centrale, où vivent peu de communautés.

Ross Bradstock, le directeur du Centre pour la gestion des risques environnementaux des feux de brousse à l’Université de Wollongong (Nouvelle-Galles du Sud) explique la même chose. Les incendies de 1974 étaient dus à de fortes pluies qui ont fait pousser des plantes vertes, sans bois, qui se sont transformées en combustibles dans les prairies, alors que les incendies de cette année ont été provoqués par la sécheresse.

Par ailleurs, les études comparant le coût (financier et humain) des désastres environnementaux en Australie ne citent jamais les incendies de 1974-1975, selon un ouvrage sur la réduction des risques, contrairement aux incendies 1983 et aux incendies de 2009.

Chris Dickman explique concernant les feux de 2019-2020 : « Ce sont des feux très différents sur tous les aspects des feux de forêts auxquels nous assistons, et qui sont sans précédent en termes d’échelle, de gravité et d’impact sur la vie animale »[146].

Réactions politiques

Les ramifications politiques de la saison des incendies ont été importantes. Une décision du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud de réduire le financement des services d'incendie en fonction des prévisions budgétaires, ainsi que des vacances prises par le Premier ministre Scott Morrison, au cours d'une période au cours de laquelle deux pompiers volontaires sont morts, et son apathie générale perçue à l'égard de la situation, a donné lieu à une controverse.

Des manifestations sont menées dans plusieurs grandes villes contre Scott Morrison et pour réclamer des mesures concrètes contre le réchauffement climatique[147].

.jpg.webp)

Aides internationales

Des pompiers de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et du Canada ont été envoyés en renfort aux autorités australiennes pour combattre les incendies, en particulier en Nouvelle-Galles du Sud.

87 pompiers canadiens ont été envoyés en renfort par le Centre canadien des incendies de forêt[148] - [149], constituant une première dans le déploiement de personnels canadiens en Australie depuis 2009[150]. Plus de 50 Néo-Zélandais et 20 pompiers du département de l'Intérieur des États-Unis[151] - [152] ont été déployés en Australie dans des rôles de lutte directe contre les incendies et de soutien[153]. La Malaisie a également offert son aide pour déployer des pompiers par le biais de la déclaration du vice-Premier ministre Wan Azizah Wan Ismail[154].

Singapour a déployé deux hélicoptères Chinook et 42 membres des Forces armées de Singapour stationnés au centre d'aviation de l'armée d'Oakey à la base RAAF East Sale à Victoria[155].

Le 5 janvier, le président de la République Française Emmanuel Macron propose une aide immédiate de la France pour coopérer à éteindre les incendies[156]. Le lendemain, le ministère des Affaires intérieures roumain annonce par le biais du Centre de coordination des interventions d'urgence (ERCC) de l'Union européenne[157] le déploiement de forces et 70 pompiers[158].

Promesses de dons

Des célébrités, des sportifs et des citoyens australiens ont généreusement fait des dons à divers appels de fonds pour les victimes des feux de brousse et les pompiers.

En novembre, James Packer (en) a promis 1 million de dollars australiens pour soutenir le NSW Rural Fire Service. Alors que l'impact de la saison des feux de brousse se répandait, la Crown Resorts Foundation et la Packer Family Foundation se sont engagées à verser 4 millions de dollars australiens supplémentaires pour les services de pompiers volontaires en Nouvelle-Galles du Sud, à Victoria et en Australie-Occidentale — tous les États dans lesquels Crown possède des centres de villégiature — et à des organisations caritatives portant secours aux populations et aux espèces sauvages affectées à l'échelle nationale[159]. Les philanthropes John et Pauline Gandel ont promis un million de dollars australiens, répartis entre les appels nationaux contre les feux de brousse menés par la Croix-Rouge australienne, l'Armée du salut et la Société Saint-Vincent-de-Paul, pour aider à secourir les communautés touchées, ainsi que les pompiers volontaires à travers l'Australie. Tim Cook a également promis un don d'Apple d'un montant non divulgué[160].

La chanteuse américaine Pink a fait un don de 500 000 $ pour soutenir les autorités locales de lutte contre les incendies en Australie, en postant un message sur Twitter : « je suis totalement dévastée en regardant ce qui se passe en Australie en ce moment »[161] - [162]. L'actrice Nicole Kidman et son mari, l'auteur-compositeur-interprète Keith Urban ont également fait don de 500 000 dollars australiens aux services d'incendie ruraux[163]. L'auteur-compositeur-interprète et acteur Kylie Minogue et sa famille se sont engagés à verser 500 000 dollars australiens pour les efforts de lutte contre les incendies et un soutien continu[164]. L'acteur Chris Hemsworth et sa famille ont fait don d'un million de dollars australiens[165]. Le rappeur et chanteur sud-coréen Jay Park fait don de 30 000 $ au service d'incendie rural de la Nouvelle-Galles du Sud[166].

La championne de tennis australienne Ashleigh Barty, a décidé de reverser la totalité de ses gains gagnés lors du tournoi de tennis de Brisbane, à l'appel de la Croix-Rouge. Elle avait déjà fait un don important à la RSPCA Australia (en) pour s'occuper des animaux déplacés par les incendies[167]. D'autres joueurs de tennis, dirigés par Nick Kyrgios, se sont engagés à donner de l'argent pour chaque ace effectué durant les tournois de la tournée australienne de tennis[168]. De nombreux joueurs de cricket, tels que les représentants internationaux Chris Lynn, Glenn Maxwell, D'Arcy Short, Matthew Renshaw et Fawad Ahmed se sont engagés à donner de l'argent pour chaque guichet détruit pendant le reste de la saison de cricket australienne, tandis que les joueurs de Test cricket australiens Mitchell Starc, Pat Cummins, James Pattinson et Nathan Lyon se sont engagés à donner 1 000 $ pour chaque guichet détruit lors du 3e test contre la Nouvelle-Zélande[169]. Shane Warne, un joueur de cricket australien à la retraite, a placé son ancienne casquette verte aux enchères en ligne, pour un montant de 500 000 dollars australiens[170].

La comédienne Celeste Barber a lancé un appel de financement qui a permis de recueillir plus de 30 millions de dollars australiens[171]. Un téléthon mené avec les feux d'artifice controversés du Nouvel An à Sydney a permis de recueillir plus de 2 millions de dollars australiens[172].

À la suite des polémiques, le joueur de tennis Roger Federer fait un don de 500 000 dollars, ce don fait suite à des critiques faites par des activistes du climat. En effet Federer se dit soucieux du climat mais des activistes critiquent le fait qu'il fasse de la publicité pour une banque qui, selon les activistes, investit dans les énergies fossiles[173].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 2019–20 Australian bushfire season » (voir la liste des auteurs).

- « NSW Premier declares state of emergency ahead of catastrophic fire warnings », sur ABC News, Australian Broadcasting Corporation, (consulté le )

- « A State of Emergency has been declared for NSW to protect communities ahead of worsening fire and weather conditions. »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Government of New South Wales, (consulté le )

- Gavin Coote, « State of emergency declared in NSW ahead of horror fire weekend », sur PM, Australian Broadcasting Corporation, (consulté le )

- Australian Associated Press, « Victorian fires: state of disaster declared as evacuation ordered and 28 people missing », sur The Guardian, Guardian News & Media, (consulté le )

- Withey, Andree, « Bushfire season starts early across northern Australia due to ongoing hot, dry conditions », ABC News, Australia, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « 'Extraordinary' 2019 ends with deadliest day of the worst fire season », sur The Sydney Morning Herald, (consulté le ).

- (en) « NSW bushfires burn through more land than any other blazes in past 25 years », sur SBS News, (consulté le ).

- (en) « Worst bushfire conditions ever seen: Unprecedented danger is ‘a firefighter’s nightmare’ », sur News.com.au, (consulté le ).

- (en) « I've been a firefighter for 20 years. The Blue Mountains bushfires are the worst conditions I've ever faced », sur ABC News.net, (consulté le ).

- Noble, Freya, « Government set to revise total number of hectares destroyed during bushfire season to 17 million », 9NEWS, Australia, (lire en ligne, consulté le )

- Wuth, Robyn, « Australia's catastrophic bushfire season », sur Wellington Times, (consulté le )

- (en-GB) Luke Henriques-Gomes, « Bushfires death toll rises to 33 after body found in burnt out house near Moruya », The Guardian, (ISSN 0261-3077, lire en ligne, consulté le )

- Green, Matthew, « Australia's massive fires could become routine, climate scientists warn », Reuters, (lire en ligne, consulté le )

- « The numbers behind Australia's catastropic bushfire season », sur SBS News, (consulté le )

- « NSW bushfires: Body found in burnt house on NSW coast », The Sydney Morning Herald, (lire en ligne, consulté le )

- (en) "Australia bushfires: Hundreds of deaths linked to smoke, inquiry hears", BBC News, 26 mai 2020

- (en) Josephine Harvey, « Number Of Animals Feared Dead In Australia's Wildfires Soars To Over 1 Billion », HuffPost, (lire en ligne, consulté le )

- « Incendies en Australie : même avec le temps, la faune n’en sortira pas indemne », sur Sciences et Avenir (consulté le )

- Marcus Dupont-Besnard, « Incendies en Australie : la biodiversité est plus que jamais en péril », sur Numerama, (consulté le )

- (en) « More than one billion animals impacted in Australian bushfires », sur The University of Sydney, (consulté le )

- « Une joueuse abandonne à Melbourne à cause de la fumée des incendies », sur www.20minutes.fr (consulté le )

- « Trois milliards d’animaux touchés par les feux de forêt en Australie », Le Monde.fr, (lire en ligne

)

) - « How The Australian Bushfires Will Impact Health »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur www.msn.com (consulté le )

- « Australia bushfire smoke travels 12,000 kms to Chile », sur dateline, Special Broadcasting Service, (consulté le )

- Reuters, « Australian bushfire smoke affecting South America, UN reports », sur The Guardian, Guardian News & Media, (consulté le )

- (en) Heesu Lee, « Bushfires Release Over Half Australia's Annual Carbon Emissions », Time, États-Unis, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « New South Wales, December 1974 Bushfire - New South Wales » [archive du ], sur Australian Institute for Disaster Resilience, Government of Australia (consulté le ) : « roughly around 117 million ha. »

- "In 1974-75 [...] fires burnt over 117 million hectares or 15 per cent of the total land area of this continent." https://www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/0/6C98BB75496A5AD1CA2569DE00267E48

- « Est-il vrai qu'en 1974, l'Australie a connu des incendies bien pires qu'aujourd'hui ? », sur Libération.fr, (consulté le )

- « Mégafeux : « Nous ne vivons pas seulement dans l’Anthropocène mais dans le Pyrocène » », sur Reporterre, le quotidien de l'écologie (consulté le )

- « Les mégafeux en Australie pourraient devenir la norme », sur Le Figaro.fr, (consulté le )

- Hervé HILLARD, « VIDÉO. Australie : des incendies fusionnent en un « mégafeu » incontrôlable au nord de Sydney », sur Ouest-France.fr, (consulté le )

- « Defence boosts bushfire support », sur Department of Defence, Australian Government, (consulté le )

- McLaughlin, Andrew, « Feature: ADF MOBILISES FOR OPERATION BUSHFIRE ASSIST », sur ADBR, Felix Advantage Pty Limited, (consulté le )

- « Australia fires: RSAF Chinooks to bring relief supplies, help with evacuation »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Channel NewsAsia, (consulté le )

- (en-GB) Ben Butler, « Economic impact of Australia's bushfires set to exceed $4.4bn cost of Black Saturday », The Guardian, (ISSN 0261-3077, lire en ligne, consulté le )

- (en) « Australian tourism industry seeks urgent help as cost of bushfires grows », Reuters, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « Update on Northern NSW bush fires », sur www.rfs.nsw.gov.au, (consulté le )

- (en) « CFA sends over 300 personnel to NSW bushfires » [archive du ], sur CFA News and Media, (consulté le ).

- (en) « Media statement – WA firefighters providing much-needed relief for NSW and QLD » [archive du ], sur www.mediastatements.wa.gov.au (consulté le ).

- (en) « Major Fire Update Details » [archive du ], sur www.rfs.nsw.gov.au (consulté le ).

- (en) Emma Elsworthy, « Homes may be lost, RFS warns ahead of heat surge » [archive du ], sur ABC News, (consulté le ).

- (en) Jodie Stephens et Heather McNab, « Catastrophic fire danger forecast for NSW » [archive du ], sur Illawarra Mercury, (consulté le )

- Nathalie Mayer, « Australie : une vague de chaleur sans précédent », sur www.yahoo.com (consulté le ).

- (en) « Australia declares state of emergency as heatwave fans bushfires » [archive du ], www.aljazeera.com (consulté le ).

- « En Australie, les sacrifices des pompiers bénévoles », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- « Australie : les feux combattus par des pompiers volontaires enfin récompensés », sur Franceinfo, (consulté le )

- (en) David Bowman, Grant Williamson, Marta Yebra et Joshua Lizundia-Loiola, « Wildfires: Australia needs national monitoring agency », Nature, vol. 584, no 7820, , p. 188–191 (ISSN 0028-0836 et 1476-4687, DOI 10.1038/d41586-020-02306-4, lire en ligne, consulté le )

- Ellis, S., Kanowski, P. & Whelan, R. National Inquiry on Bushfire Mitigation and Management (Commonwealth of Australia, 2004)

- Roxburgh, S., Surawski, N., Raison, J. & Hamish, L. Native Forest Wildfire Emissions Background Level and Margin — Review of Methodological Options and Implications for Emissions Reporting (CSIRO, 2014).

- « EN IMAGES. Incendies géants en Australie : des villes entières et des milliers de touristes évacués », sur Ouest-France.fr, (consulté le )

- « Australie : plus de 100 000 personnes évacuées face aux incendies », sur Le Point, (consulté le )

- « Incendies en Australie : des milliers de personnes prises au piège sur des plages », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- « Australie: sauvetage des milliers de personnes bloquées sur les plages », sur La Presse, (consulté le )

- « Australie: trois Américains meurent dans l'accident d'un bombardier d'eau », sur lefigaro.fr, .

- « Incendies en Australie : trois pompiers américains tués dans le crash de leur avion-citerne », sur lemonde.fr, .

- « Glaciers bruns, faune décimée... Cinq conséquences des incendies qui ravagent l'Australie », sur Franceinfo, (consulté le )

- « Incendies en Australie : quelles conséquences sur la santé et les écosystèmes des mégafeux ? », sur Futura (consulté le )

- (en) Nicolas Borchers Arriagada, Andrew J Palmer, David MJS Bowman et Geoffrey G Morgan, « Unprecedented smoke‐related health burden associated with the 2019–20 bushfires in eastern Australia », Medical Journal of Australia, , mja2.50545 (ISSN 0025-729X et 1326-5377, DOI 10.5694/mja2.50545, lire en ligne, consulté le )

- « Incendies en Australie : les particules fines, nocives pour la santé et le climat », sur LExpress.fr, (consulté le )

- « Australie : Canberra, ville la plus polluée du monde », sur Franceinfo, (consulté le )

- « Incendies en Australie : Canberra en tête des villes les plus polluées », sur Franceinfo, (consulté le )

- « Australie : Melbourne étouffée par la fumée avant le début de l'Open de tennis », sur RTL.fr (consulté le )

- « Sydney : un air plus pollué qu’à Pékin uite aux brûlages dirigés », sur Courrier Australien, (consulté le )

- « Incendies en Australie : des effets possibles sur la santé de la population », sur LCI (consulté le )

- « Tennis – Open d’Australie: l'air rendu irrespirable par les incendies affecte les joueurs », sur www.arcinfo.ch (consulté le )

- « En Australie, la fumée des incendies est particulièrement néfaste pour les joueurs de tennis », sur Le Huffington Post, (consulté le )

- « [VIDEO] Open d'Australie : à cause des fumées des incendies, une joueuse s'effondre sur le court », sur lindependant.fr (consulté le )

- « L’Open d’Australie menacé par les incendies qui ravagent le pays », sur Courrier picard, (consulté le )

- « Tennis : la grogne monte à l'Open d'Australie face aux conséquences des incendies », sur France 24, (consulté le )

- « Les fumées des incendies en Australie ont fait le tour de la Terre », sur Futura (consulté le )

- « Plus de 5.000 dromadaires sauvages abattus en Australie », sur www.20minutes.fr (consulté le )

- « Sécheresse en Australie : 10000 dromadaires vont être abattus par des snipers », sur leparisien.fr, (consulté le )

- (en) Jordan Culver, « Australian Aboriginal officials approve killing up to 10,000 feral camels », sur USA TODAY (consulté le )

- « Incendies en Australie : quelles conséquences pour la biodiversité ? », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- « Comment la nature peut-elle se remettre des incendies en Australie ? », sur www.20minutes.fr (consulté le )

- « Australie : «Ces mégafeux sont un aperçu du futur qui nous attend» », sur Libération.fr, (consulté le )

- « Les mégafeux en Australie pourraient devenir la norme, selon les scientifiques », sur Challenges (consulté le )

- « Les incendies en Australie risquent d'accélérer la fonte des glaciers en Nouvelle-Zélande », sur Futura (consulté le )

- « Australie : Les Conséquences Des Incendies Sur L’Océan », sur Forbes France, (consulté le )

- « La NASA prévoit que la fumée des incendies en Australie fasse un tour du monde complet », sur Business Insider France, (consulté le )

- (en) Liubov Volkova, C. P. Mick Meyer, Simon Murphy et Thomas Fairman, « Fuel reduction burning mitigates wildfire effects on forest carbon and greenhouse gas emission », International Journal of Wildland Fire, vol. 23, no 6, , p. 771 (ISSN 1049-8001, DOI 10.1071/WF14009, lire en ligne, consulté le )

- « Pas un milliard mais un million de milliards d’animaux morts en Australie », sur actu.fr, .

- RTL, « Incendies en Australie : « coup de grâce » pour des espèces selon un chercheur », (consulté le )

- « Incendies en Australie : comment a-t-on calculé le nombre d’animaux morts ? », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- Al Jazeera, « Australia’s bushfires devastate native wildlife population » (consulté le )

- « Les incendies en Australie sont « un drame sans précédent » pour la faune et la flore », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- « La «route de la mort» pour les animaux australiens », sur 20 Minutes, .

- Philippe Grandcolas, Jean-Lou Justine, « Fact check : pas 500 millions mais un million de milliards d’animaux morts en Australie », sur The_Conversation_(média), (DOI 10.6084/m9.figshare.11591865.v1)

- Philippe Grandcolas, Jean-Lou Justine, « Australie : jusqu'à un million de milliards d'animaux tués », sur lepoint.fr,

- « Australie : déjà plus d'un milliard d'animaux morts et des risques pour des espèces uniques au monde », sur France Culture, (consulté le )

- « La «route de la mort» pour les animaux australiens », sur 20 Minutes (consulté le )

- (en) « Five endangered species are now under threat because of the Australia bush fires », sur inews.co.uk (consulté le )

- « Incendies en Australie. Course contre la montre pour sauver les animaux sur l’île Kangourou », sur Ouest-France.fr, (consulté le )

- « Incendies en Australie : il ne reste que 9000 koalas sur les 46000 de l'île Kangourou », sur actu.fr (consulté le )

- A. T., « Incendies en Australie : des dizaines de koalas soignés dans un hôpital sur l’île Kangourou », sur leparisien.fr, (consulté le )

- Dyani Lewis (2010) Catastrophic Australian bushfires derail research ; But scientists see chance to control invasive species and study ecosystem disruption. | Nature, 17 janvier ; doi: 10.1038/d41586-020-00130-4 |https://www.nature.com/articles/d41586-020-00130-4 URL=

- « Australie : au moins 20 espèces en danger menacées d'extinction par les incendies », sur www.cnews.fr (consulté le )

- « Incendies en Australie : « Il est tout à fait possible que certaines espèces soient perdues à jamais » », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- « Australian magpie mimics emergency siren during NSW bushfires » (consulté le )

- Michelle Lim, « Magpie mimics emergency sirens as deadly fires rage », sur CNN (consulté le )

- (en) « Magpie mimics sound of siren after ‘hearing so many fire trucks’ in Australia », sur The Independent, (consulté le )

- « VIDEO. Incendies en Australie : le koala sauvé des flammes est mort », sur Franceinfo, (consulté le )

- « https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/video-en-australie-un-koala-assoiffe-reclame-de-l-eau-a-un-groupe-de-cyclistes », sur lanouvellerepublique.fr (consulté le )

- (en) « Crafting for critters: Australian fires prompt global effort », sur www.newjerseynewsnetwork.com (consulté le )

- (en) « Crafting for critters: Australian fires prompt global effort », sur BusinessMirror, (consulté le )

- Ronan Tésorière, « Feux en Australie : des carottes jetées depuis un hélicoptère pour sauver les wallabies », sur leparisien.fr, (consulté le )

- « Des carottes jetées par hélicoptère pour sauver les wallabies en Australie », sur www.20minutes.fr (consulté le )

- « Australie : 24 morts et six millions d’hectares de végétations brûlés en quelques mois », sur Le Messager (consulté le )

- « Six chiffres qui montrent la gravité des incendies en Australie », sur Franceinfo, (consulté le )

- « Australie : déjà plus d'un milliard d'animaux morts et des risques pour des espèces uniques au monde », sur France Culture, (consulté le )

- « Certaines plantes se sont fait un allié de l'incendie géant en Australie », sur Le Huffington Post, (consulté le )

- « Les forêts d’Australie pourront-elles se regénérer après les immenses incendies ? », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- « Australie : des arbres vieux de 200 millions d'années sauvés des flammes » (consulté le )

- « En Australie, des arbres "dinosaures" sauvés des incendies par une opération secrète », sur Le Huffington Post, (consulté le )

- « Australie: au cœur des incendies, une mission secrète pour sauver des arbres préhistoriques », sur Le Figaro.fr, (consulté le )

- « En Australie, l'unique site naturel au monde de pins préhistoriques sauvé des flammes », sur France 24, (consulté le )

- https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/australie-mission-secrete-pour-sauver-des-arbres-prehistoriques_140521

- "Special Climate Statement 71—severe fire weather conditions in southeast Queensland and northeast New South Wales in September 2019" (PDF). Bureau of Meteorology. 24 September 2019. Retrieved 5 January 2020.

- (en) Nick Moir et Harriet Alexander, « 'The monster': a short history of Australia's biggest forest fire », sur The Sydney Morning Herald, (consulté le )

- Christelle GUIBERT, « Climat. Le dipôle de l’océan Indien, cousin d’El Niño, assèche l’Australie », sur Ouest-France.fr, (consulté le )

- « Incendies dévastateurs en Australie : la responsabilité de l'océan Indien - 11-janvier-2020.html », sur www.meteo-paris.com (consulté le )

- « Climat : l’Australie pourrait subir davantage d’événements extrêmes », sur Futura (consulté le )

- « Police set to charge a dozen with arson », sur www.theaustralian.com.au, (consulté le )

- (en) Gemma Sapwell, « Teenagers' cigarette sparked bushfire that destroyed historic Binna Burra », sur ABC News, (consulté le )

- « Comment expliquer les incendies monstres en Australie? », sur BFMTV (consulté le )

- « Incendies en Australie : les climatosceptiques derrière une grande campagne de désinformation », sur LCI (consulté le )

- « Qui sont et comment raisonnent les climatosceptiques ? », sur www.compteco2.com (consulté le )

- Steffensen, V. Fire Country: How Indigenous Fire Management Could Help Save Australia 240 (Hardie Grant Travel, 2020)

- (en) David B. Lindenmayer, Robert M. Kooyman, Chris Taylor et Michelle Ward, « Recent Australian wildfires made worse by logging and associated forest management », Nature Ecology & Evolution, vol. 4, no 7, , p. 898–900 (ISSN 2397-334X, DOI 10.1038/s41559-020-1195-5, lire en ligne, consulté le )

- (en) Mark A. Adams, Majid Shadmanroodposhti et Mathias Neumann, « Causes and consequences of Eastern Australia’s 2019–20 season of mega‐fires: A broader perspective », Global Change Biology, vol. 26, no 7, , p. 3756–3758 (ISSN 1354-1013 et 1365-2486, DOI 10.1111/gcb.15125, lire en ligne, consulté le )

- (en) Graham Readfearn, « 2019 was Australia's hottest year on record – 1.5C above average temperature ; Bureau of Meteorology data shows average temperature record across the country beat previous high of 2013 », sur The Guardian, .

- AFP, « Incendies en Amazonie : Bolsonaro insinue que les ONG sont responsables », Sciences et Avenir, (consulté le ).

- « Australie : les causes des incendies, mine de désinformation sur les réseaux sociaux », sur Factuel, (consulté le )

- (en) « Australia bushfires spark 'unprecedented' climate disinformation », sur news.yahoo.com (consulté le )

- « Malgré les feux en Australie, le gouvernement minimise l'impact du réchauffement climatique », sur www.novethic.fr (consulté le )

- « L'Australie victime du réchauffement climatique et dirigée par un climatosceptique », sur Moustique.be, (consulté le )

- (en) Nick Baker, « In 2008, the Garnaut Climate Change Review said Australia would face a more dangerous fire season by 2020 », sur sbs.com,

- (en) Christopher Knaus, « Disinformation and lies are spreading faster than Australia's bushfires », sur The Guardian,

- Dr Stuart Capstick (Cardiff University), Prof. Colin Davis (University of Bristol), Dr James Dyke (University of Exeter), Prof. Stephan Lewandowsky (University of Bristol), Prof. Richard Pancost (University of Bristol), Prof. Julia Steinberger (University of Leeds)

- [Disinformation on Australian bushfires should not be spread by ministers ; A group of scientists respond after UK government minister Heather Wheeler stated that it had been ‘widely reported on social media that 75% of the fires were started by arsonists’ ] ; lettre ouverte publiée par The Guardian

- « Accusé d’avoir provoqué un incendie en voulant protéger ses plants de cannabis », sur Ouest-France.fr, (consulté le )

- « Il provoque un incendie en voulant protéger ses plants de cannabis », sur RTL.fr (consulté le )

- (en) Rod McGuirk, « Australian wildfires fan argument over impact of arsonists » [archive du ], The Washington Post, (consulté le ) : « “legal action” had been taken against 183 people since November for “bushfire-related offenses.” These included only 24 people charged over “deliberately-lit bushfires.” »

- « “legal action” had been taken against 183 people since November for “bushfire-related offenses.” » https://whdh.com/news/australian-wildfires-fan-argument-over-impact-of-arsonists/