Boutenac

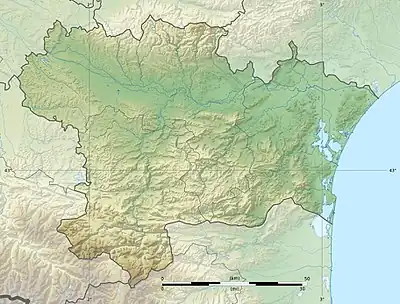

Boutenac est une commune française, située dans le Nord-Est du département de l'Aude en région Occitanie.

| Boutenac | |

Vue de Boutenac en hiver. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Aude |

| Arrondissement | Narbonne |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Région Lézignanaise, Corbières et Minervois |

| Maire Mandat |

Alain Mailhac 2020-2026 |

| Code postal | 11200 |

| Code commune | 11048 |

| Démographie | |

| Population municipale |

722 hab. (2020 |

| Densité | 31 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 08′ 54″ nord, 2° 47′ 28″ est |

| Altitude | Min. 36 m Max. 265 m |

| Superficie | 22,96 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Narbonne (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton des Corbières |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du massif des Corbières, un chaos calcaire formant la transition entre le Massif central et les Pyrénées. Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par l'Aussou, le ruisseau de Mayral, le ruisseau Paillous et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, la commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Boutenac est une commune rurale qui compte 722 habitants en 2020, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1975. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Narbonne. Ses habitants sont appelés les Boutenacois ou Boutenacoises.

Le patrimoine architectural de la commune comprend un immeuble protégé au titre des monuments historiques : l'église Saint-Martin, inscrite en 1948.

Géographie

Localisation

La commune est située en bordure des Corbières et de la basse plaine de l'Aude. Elle est distante de 7 km au sud-est de Lézignan-Corbières et de 26 km à l'ouest de la sous-préfecture Narbonne.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Bizanet, Ferrals-les-Corbières, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Montséret, Ornaisons, Saint-André-de-Roquelongue et Thézan-des-Corbières.

Géologie et relief

Le village est situé sur le versant nord d'une colline appartenant aux Corbières et se composant de calcaire et de grès du secondaire, la plaine est formée par des alluvions du quaternaire[2].

Le point culminant est la Vigie au sommet du massif de la Pinède (273 m), cette tour dominant le paysage permet la surveillance du bois et bien au-delà.

Boutenac se situe en zone de sismicité 2 (sismicité faible)[3].

Transports

- Aéroport de Carcassonne Salvaza à 44 km

- Autoroute A61 à 7 km (Lézignan-Corbières)

- Autoroute A9 à 21 km (Narbonne)

- Gare SNCF à 7 km (gare de Lézignan-Corbières)

Hydrographie

La commune est dans la région hydrographique « Côtiers méditerranéens »[4], au sein du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée-Corse[5]. Elle est drainée par l'Aussou, le ruisseau de Mayral, le ruisseau Paillous, le ruisseau de Barry-Longue, le ruisseau de Font-Sainte, le ruisseau de Joncasse, le ruisseau de la Clotte, le ruisseau de la Jasse, le ruisseau de Marre, le ruisseau de Pré Melou et le ruisseau de Villemajou, constituant un réseau hydrographique de 26 km de longueur totale[6] - [Carte 1].

L'Aussou, d'une longueur totale de 17,4 km, prend sa source dans la commune de Thézan-des-Corbières et s'écoule vers le nord. Il traverse la commune et se jette dans l'Orbieu à Ornaisons, après avoir traversé 6 communes[7].

Climat

Le climat méditerranéen est caractérisé par de fortes amplitudes des températures, un été sec et aride et un hiver doux et humide. Les pluies pouvant se regrouper sur des périodes très courtes et être très abondantes ponctuellement. Les vents dominants sont : le cers sec de nord-ouest, le marin de sud-est chargé d'humidité et plutôt doux et le grec de nord-est humide et froid[8].

Le risque incendie est important en raison de la proximité d'un vaste massif boisé, dévasté par les flammes en septembre 2001[9].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[10] - [11].

La commune fait partie du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, créé en 2003 et d'une superficie de 68 350 ha, qui s'étend sur 21 communes du département[12]. Composé de la majeure partie des milieux lagunaires du littoral audois et de ses massifs environnants, ce territoire représente en France l’un des rares et derniers grands sites naturels préservés, de cette ampleur et de cette diversité en bordure de Méditerranée (golfe du Lion)[13].

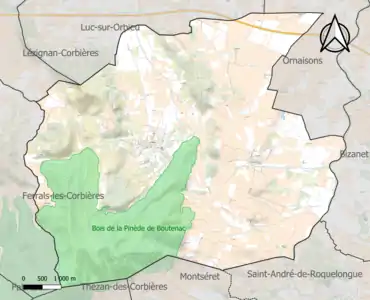

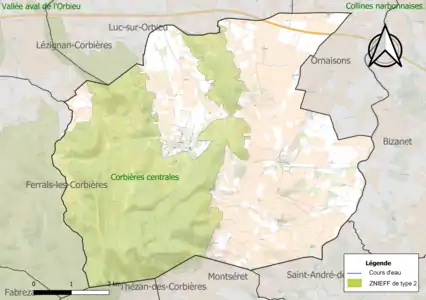

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 1] est recensée sur la commune[14] : le « bois de la Pinède de Boutenac » (1 079 ha), couvrant 5 communes du département[15] et une ZNIEFF de type 2[Note 2] - [14] : les « Corbières centrales » (68 810 ha), couvrant 56 communes dont 54 dans l'Aude et 2 dans les Pyrénées-Orientales[16].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Boutenac.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Boutenac est une commune rurale[Note 3] - [17]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[I 1] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Narbonne, dont elle est une commune de la couronne[Note 4]. Cette aire, qui regroupe 71 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[I 2] - [I 3].

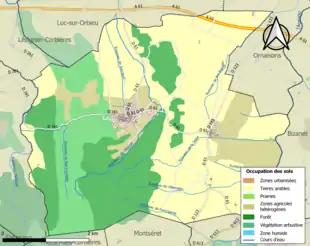

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (60,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (62,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (48,5 %), forêts (23,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (14,2 %), zones agricoles hétérogènes (11,9 %), zones urbanisées (1,7 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Boutenac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[20]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[21].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Aussou. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1986, 1992, 1996, 1999, 2005, 2006, 2009, 2012, 2014 et 2018[22] - [20].

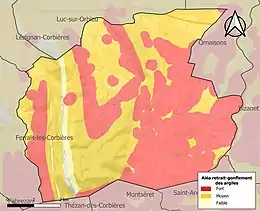

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 96,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (75,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 428 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 428 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 94 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[23] - [Carte 3].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une route à fort trafic. Un accident se produisant sur une telle infrastructure est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[24].

Histoire

Origine[25]

Le nom Boutenac est issu de Villa boltennago (cité en 946), boltennago dérivant lui-même de Botenus, nom d'un Romain à qui appartenait la villa.

Le hameau de Gasparets est mentionné sous le nom Guadpadengs en 1089, ce qui signifie le gué des murailles.

Les premiers habitants sont cependant bien plus anciens. Des parures datant de 1850 à 1500 av. J.-C. ont été retrouvées dans une faille de la barre rocheuse du Vignals appelée la Lunette, d'autre vestiges (four, amphores) témoignent de l'activité humaine. Notamment la présence de thermes à Fontsainte et de sépultures wisigothes à Gasparets.

Première mention du village par le roi Charles le Chauve qui confirme que la villa Boltennago appartient à l'abbaye de Lagrasse.

La légende de saint Siméon

C'est vers l'an 1000 que l'ancien évêque de Catalogne Siméon, vient se retirer et vivre en ermite dans une grotte à proximité de Fontsainte et du sanctuaire de la villa Octaviana du romain Consentius. Il mourut en 1025 dans la cour du château. Il devint dès lors le protecteur du village, on construit une chapelle en 1895 au-dessus de la grotte du saint et chaque année le premier mardi d'août a lieu une procession avec les reliques du saint depuis l'église de Boutenac afin de demander la pluie. Ce pèlerinage a lieu encore de nos jours grâce à l'association qui s'occupe de la sauvegarde de la chapelle et de son site.

Politique et administration

Découpage territorial

La commune de Boutenac est membre de la communauté de communes de la Région Lézignanaise, Corbières et Minervois[I 4], un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le dont le siège est à Lézignan-Corbières. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux[26].

Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement de Narbonne, au département de l'Aude, en tant que circonscription administrative de l'État, et à la région Occitanie[I 4].

Sur le plan électoral, elle dépend du canton des Corbières pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015[I 4], et de la première circonscription de l'Aude pour les élections législatives, depuis le redécoupage électoral de 1986[27].

Liste des maires

Démographie

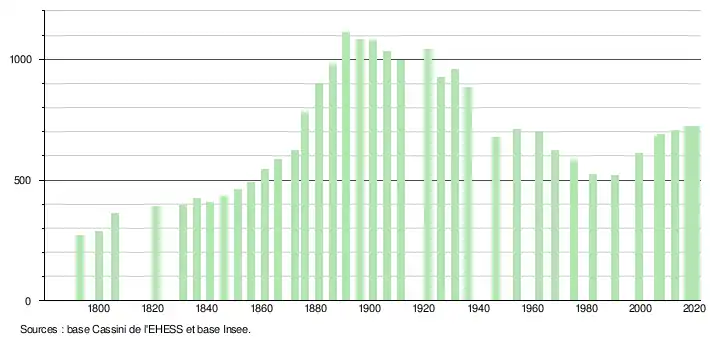

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[28]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[29].

En 2020, la commune comptait 722 habitants[Note 5], en augmentation de 2,7 % par rapport à 2014 (Aude : +2,66 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 322 ménages fiscaux[Note 6], regroupant 710 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 19 770 €[I 5] (19 240 € dans le département[I 6]).

Emploi

| Division | 2008 | 2013 | 2018 |

|---|---|---|---|

| Commune[I 7] | 6,7 % | 9,3 % | 11,7 % |

| Département[I 8] | 10,2 % | 12,8 % | 12,6 % |

| France entière[I 9] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 422 personnes, parmi lesquelles on compte 77,8 % d'actifs (66,2 % ayant un emploi et 11,7 % de chômeurs) et 22,2 % d'inactifs[Note 7] - [I 7]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui du département, mais supérieur à celui de la France, alors qu'en 2008 il était inférieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Narbonne, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 4] - [I 10]. Elle compte 132 emplois en 2018, contre 141 en 2013 et 133 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 283, soit un indicateur de concentration d'emploi de 46,5 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 55,2 %[I 11].

Sur ces 283 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 93 travaillent dans la commune, soit 33 % des habitants[I 12]. Pour se rendre au travail, 85,5 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 0,7 % les transports en commun, 8,5 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 5,3 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 13].

Secteurs d'activités

35 établissements[Note 8] sont implantés à Boutenac au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 9] - [I 14].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 35 | ||

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 3 | 8,6 % | (8,8 %) |

| Construction | 8 | 22,9 % | (14 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 6 | 17,1 % | (32,3 %) |

| Information et communication | 2 | 5,7 % | (1,6 %) |

| Activités immobilières | 1 | 2,9 % | (5,2 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 5 | 14,3 % | (13,3 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 5 | 14,3 % | (13,2 %) |

| Autres activités de services | 5 | 14,3 % | (8,8 %) |

Le secteur de la construction est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 22,9 % du nombre total d'établissements de la commune (8 sur les 35 entreprises implantées à Boutenac), contre 14 % au niveau départemental[I 15].

Entreprises

L' entreprise ayant son siège social sur le territoire communal qui génère le plus de chiffre d'affaires en 2020 est[32] :

- Batiraude, travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (9 k€)

Viticulture

Introduite par les Grecs dès le IIe siècle av. J.-C. et développée par les Romains, elle connut un ralentissement durant le Moyen Âge à cause des invasions mais surtout de la croisade des Albigeois. Ce n'est qu'après la Révolution que la viticulture va connaître son véritable essor dans le village grâce aux développement des moyens de communications en particulier le chemin de fer passant à Lézignan-Corbières ainsi que le canal du Midi. Entre ces deux périodes, l'économie locale se tournera vers l'élevage ovin, les cultures céréalières et des oliviers comme en témoignent encore un bon nombre de bergeries aux alentours du village, malheureusement abandonnées et en ruines.

L'âge d'or de la viticulture boutenacoise se situe vers la fin du XIXe siècle, malgré le phylloxéra, les vignerons ont augmenté les surfaces cultivées et profitent de la hausse du cours du vin à cause de sa raréfaction. C'est d'ailleurs de cette époque que datent les maisons bourgeoises du village. Elle est encore de nos jours l'élément structurant de la commune et de son terroir, ce dernier étant depuis 1985 et la création de l'AOC Corbières, un des éléments clés de l'appellation.

Appellation d'origine contrôlée Corbières-Boutenac[33]

Créé par un décret promulgué le 20 mai 2005, 20 ans après la première demande faite à l'INAO, cette appellation en plus de récompenser le travail effectué par les vignerons, reconnaît les particularités du terroir à savoir : un climat méditerranéen strict et des sols caillouteux peu fertiles mais profonds permettant d'atteindre une maturité optimum et une grande longévité des vignes.

Les cépages composant ce vin rouge sont principalement le Carignan et la Syrah mais aussi le Grenache et le Mourvèdre. L'arrosage est interdit et des conditions de taille, densité de plantation et rendements (45 hl/ha) sont fixés.

Cette appellation ne doit pas être confondue avec l'AOC Corbières même si le terroir est en partie commun, méthodes de vinification et cahiers des charges sont totalement distincts.

Agriculture

La commune fait partie de la petite région agricole dénommée « Région viticole »[34]. En 2010, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 10] sur la commune est la viticulture (appellation et autre)[35].

| 1988 | 2000 | 2010 | |

|---|---|---|---|

| Exploitations | 69 | 38 | 29 |

| Superficie agricole utilisée (ha) | 705 | 857 | 775 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 69 lors du recensement agricole[Note 11] de 1988 à 38 en 2000 puis à 29 en 2010[35], soit une baisse de 58 % en 22 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 52 % de ses exploitations[37]. La surface agricole utilisée sur la commune a quant à elle augmenté, passant de 705 ha en 1988 à 775 ha en 2010. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 10 à 27 ha[35].

Tourisme

À proximité de la mer, mais aussi proche de l'arrière-pays et de sites hautement touristiques comme les châteaux cathares, la Cité de Carcassonne ou le canal du Midi, le village bénéficie d'une situation exceptionnelle au cœur d'un vignoble de qualité. Proche de la frontière espagnole mais aussi de grandes villes comme Montpellier ou Toulouse via l'autoroute accessible à Lézignan-Corbières.

De nombreux touristes profitent des liaisons à bas prix de la compagnie Ryanair depuis l'aéroport de Carcassonne Salvaza vers la Belgique, l'Angleterre et l'Irlande.

Ces touristes d'origines cosmopolites peuvent être hébergés en gîte rural ou chambres d'hôtes, l'offre étant particulièrement développée et variée.

Sur le territoire de la commune, les visiteurs peuvent également trouver plusieurs caveaux de dégustations des vignerons locaux parmi les meilleurs du terroir et de l'appellation Corbières (AOC).

Vie locale

Équipements et services

- École publique (école maternelle et école primaire).

- Crèche.

- Médiathèque[38].

- Salle polyvalente.

- Complexe sportif (terrain multisports, tennis, boulodrome).

- Aire de jeux.

Commerces

- Épicerie (dépôt de pain, journaux, primeurs).

- Divers artisans (électricité, maçonnerie, menuiserie, etc.).

- Caveaux de dégustations.

- Gîtes ruraux et chambres d'hôtes.

- Salon de coiffure.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Le château de Boutenac

Il était autrefois appelé château bas, car il y avait un autre château dont il ne reste aujourd'hui qu'une partie de la tour au centre du village. Un vitrail de l'église Saint-Mammès peut donner une idée de la configuration du château bas dans le passé, notamment les murailles dont on ne peut apercevoir que des vestiges de nos jours.

Dans les années 90, la propriété est achetée par l'AOC Corbières[39] qui fera de ce lieu son siège et sa vitrine, rénovant la bâtisse et ajoutant un centre de dégustation et formation ultra-sophistiqué à des salles de réceptions et de conférences.

Le massif de la Pinède

Massif boisé d'environ 808 hectares, dont 612 classés zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique[40]. Essentiellement sur la commune de Boutenac (423 ha), cette pinède a été durement touchée par un important incendie d'origine criminelle le 9 septembre 2001, plus de 300 ha de résineux ont brûlé pendant 72 heures et les flammes attisées par un fort vent sont venues jusqu'à proximité des premières maisons.

La gestion du massif est répartie entre les différentes communes et l’Office national des forêts (ONF), un plan de gestion forestière est en vigueur.

Église Saint-Mamès de Boutenac

Datant du XIIe siècle, un agrandissement est effectué en 1891 en ajoutant deux collatéraux ornés de deux autels et huit nouvelles verrières. De récentes modifications ont à nouveau réduit sa superficie. Autrefois elle était couverte de lierre et un petit cimetière était situé à l'arrière de l'édifice. L'église est dédiée à saint Mamès[41].

À l'intérieur du monument on peut trouver un bénitier et son support en marbre blanc. Ces deux éléments sont à l'origine un tailloir de chapiteau et un pied d'autel. Ce tailloir[42] datant du VIIIe siècle, décoré de quatre-feuilles sculptés en méplat et cernant des losanges curvilignes taillés en biseau, a été creusé pour servir de bénitier. Le pied d'autel[43] datant du VIIe ou VIIIe siècle est taillé en biseau d'une sculpture barbare réservée sur fond champlevé. Il est décoré de la croix, de l'alpha et de l'oméga. Un tombeau pour les reliques a été creusé sur la face supérieure.

La présence des symboles alpha et oméga est très rare sur un tel autel, et présente des similitudes avec celui de l'église de Rennes-le-Château et d'Oupia.

Ces deux éléments sont listés depuis 1973 comment objets classés monuments historiques.

Église Saint-Martin de Gasparets

L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 1948[44].

Statue de la République[45]

Située sur la place de l'église, cette statue en fonte de fer sur un socle de plan carré est disposée au milieu d'un bassin circulaire en pierre. Le sujet est la République drapée, couronnée de laurier, portant sabre au côté, tenant table de la constitution contre jambe gauche et levant le bras droit.

Cette statue fut placée par le maire Justin Pech en 1909 et remplaça une croix de fer qui fut déplacée dans l'église pour ensuite être transférée en 1944, sous les remparts du château en mémoire de la mission de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours et des pères Krammer et Bernard qui vinrent prêcher au village.

Réalisée par le fondeur Brousseval cette statue de la République fait partie de l'inventaire recensant les sculptures monumentales de la IIIe République.

Chapelle Saint-Siméon de Boutenac

La Pinéde, l'Ermitage Saint Siméon et la chapelle sont inscrits au titre des sites naturels depuis 1942[46].

Personnalités liées à la commune

- Saint Siméon : ancien évêque qui a séjourné en ermite à Boutenac.

- Maurice Fabre, collectionneur, critique d'art, ami d'Odilon Redon et de Gustave Fayet, propriétaire à Gasparets.

- Julien Louis Coudy, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris, secrétaire de la conférence, historien, directeur général du groupe Essec a été avec sa famille le propriétaire du château de VILLEMAJOU de 1963 à 2015. Il est l'auteur de plusieurs livres La chute de l'empire romain, Les guerres de Religion et sous le pseudonyme de Louis Meniel, auteur de la Révolte des Corbières. Né le 20 octobre 1924 à Carcassonne décédé le 30 décembre 2012 Il repose dans les Corbières au cimetière de Saint Martin de Gasparets.

Sports

De 1994 à 2000, il existe un club de rugby à XIII sur la commune[47].

Reprise du club de rugby à toucher depuis 2014 à maintenant.

Héraldique

_r%C3%A9el.svg.png.webp) |

Les armes de Boutenac se blasonnent :

Blason actuel de la commune de Boutenac, qui a dévié de la version datant de 1696 de la même façon que ceux des villages voisins. |

|---|

_d'Hozier.svg.png.webp) |

Les armes de Boutenac se blasonnaient :

Ce blason est à l'origine celui de la communauté des habitants de Boutenac. Imposé arbitrairement par le roi en 1696 via un édit afin de renflouer les caisses de l'État, comme un bon nombre de blasons datant de cette époque. C'est pour cette raison, qu'un grand nombre de villages voisins ont des blasons aussi ressemblants qui ne varient souvent que par des changements de couleurs ou d'orientation des motifs. |

|---|

|

Les armes de la famille Du Lac, seigneurs de Boutenac XIIe siècle se blasonnent ainsi:

|

|---|

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[36].

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Boutenac » sur Géoportail (consulté le 7 décembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune urbaine-définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Code officiel géographique- Rattachements de la commune de Boutenac » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Boutenac » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans la Aude » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Boutenac » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans l'Aude » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Boutenac » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Boutenac » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans l'Aude » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- Carte géologique de Capendu,1/50000,B.R.G.M. 1985

- Plan séisme

- « Découpage en régions hydrographiques », sur www.sandre.eaufrance.fr (consulté le )

- « Désoupage en territoires SDAGE/DCE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse », sur www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr, (consulté le )

- « Fiche communale de Boutenac », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « l'Aussou »

- Station météo de Ferrals-les-Corbières, Infos sur le massif de la Pinède et sur la prévention des incendies

- Risques naturels et technologiques à Boutenac sur le site de la préfecture

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée - carte d'identité », sur https://www.parc-naturel-narbonnaise.fr (consulté le )

- [PDF]« Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée - Charte 2011-2022 », sur https://documentcloud.adobe.com (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Boutenac », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « bois de la Pinède de Boutenac » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « Corbières centrales » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Boutenac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans l'Aude », sur www.aude.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans l'Aude », sur www.aude.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Histoire de Boutenac, Eliane Coste, A.C.C.U.E. I.L.

- « communauté de communes de la Région Lézignanaise, Corbières et Minervois - fiche descriptive au », sur la Base nationale sur l'intercommunalité (consulté le ).

- « Découpage électoral de l'Aude (avant et après la réforme de 2010) », sur http://www.politiquemania.com/ (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Entreprises à Boutenac », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- Décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac »

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Boutenac - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département de l'Aude » (consulté le ).

- Page de la médiathèque de Boutenac (actualités et infos pratiques sur le village et la médiathèque de Boutenac)

- Le site de l'AOC Corbières

- Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique du bois de la pinède

- « Saint Mammès », sur nominis.cef.fr (consulté le )

- Tailloir, Classé Monument historique

- Pied d'autel, Classé Monument historique

- « Eglise Saint-Martin de Gasparets », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Monument de la République, Inventaire général du patrimoine culturel

- « Pinéde, l'Ermitage St Simeon, la chapelle (Boutenac) », sur Système d'Information sur les sites et Territoires d'Exception

- Claude Cassagnol, Passion Treiziste, , p. 7-8

- Armorial général de d'Hozier

- Dictionnaire universel de la noblesse de France de Jean Baptiste P. Jullien de Courcelles