Bande à Bonnot

La bande à Bonnot était un groupe anarchiste criminel français qui opéra en France et en Belgique à la fin de la Belle Époque, de 1911 à 1912.

Initialement appelé par la presse simplement « Les Auto Bandits », il est ensuite appelé la « Bande à Bonnot » après que Jules Bonnot eut accordé un entretien au Petit Parisien. La notoriété perçue de Jules Bonnot au sein du groupe a ensuite été renforcée par sa mort très médiatisée lors d'une fusillade avec la police française à Choisy-le-Roi.

| Bande à Bonnot | |

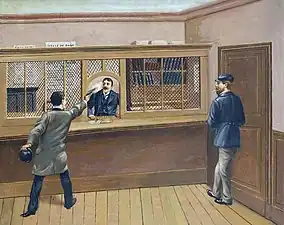

Illustration de l'attaque de l'agence de la Société générale à Chantilly le | |

| Date de fondation | XXe siècle |

|---|---|

| Fondé par | Jules Bonnot |

| Territoire | France et Belgique |

| Années actives | 1911-1912 |

| Ethnies présentes | Groupe d'anarchistes et de criminels |

| Activités criminelles | Effractions, vols, assassinats, crimes |

Composition

Composée d'individus qui s'identifiaient au milieu illégaliste émergent, la bande utilisait des technologies de pointe, dont des automobiles et des fusils à répétition qui n’étaient pas encore disponibles pour la police française.

La bande était composée d'un nombre important d'anarchistes et de criminels.

Exactions

L'attentat de la rue Ordener

Le , Emest Caby, un garçon de recettes qui venait de descendre du tramway, se dirigeait vers la succursale de la Société générale, située au 146, rue Ordener, muni de sa sacoche lourde des fonds nécessaires à la journée. Cette sacoche renfermait une collection de titres d'une valeur de 318 772 francs, plus un petit sac contenant 5 266 francs de monnaie. Dans une poche intérieure de ses habits, un portefeuille recélait 20 000 francs en billets et rouleaux d'or.

A ce moment, un individu se campa devant lui, et, soudain, sa main gauche apparut, armée d'un revolver, fit feu. Le garçon de recettes, atteint à la poitrine, tomba sur les genoux. Il tenta, dans un effort, de défendre son fardeau, de se raccrocher. Mais l'inconnu lui tira dans le dos un deuxième coup de revolver, et, d'un geste brusque, lui arracha la sacoche.

Les deux agresseurs n'avaient pas attendu, ils sautèrent dans une automobile qui stationnait à quelques pas de là et qui démarra immédiatement. Il y eut des passants qui tentèrent de s'opposer à la fuite. Ils essuyèrent des coups de revolver qui n'atteignirent personne. L'auto mystérieuse s’évanouit dans l'inconnu.

Emest Caby fut transporté d'abord dans une pharmacie voisine où il reçut les premiers soins puis à l'hôpital Bichat. Deux balles l'avaient atteint, l'une à la base du cou, l'autre au côté droit de la poitrine. Son état apparut extrêmement grave.

Le lendemain, la fameuse auto du crime venait d'être retrouvée, à Dieppe, rue Alexandre-Dumas, dans laquelle on découvrit à l'intérieur divers objets : une peau de chèvre marron, une pince-monseigneur, plusieurs bidons vides. La plaque d'immatriculation, enlevée, fut retrouvée dans un jardin; elle était marquée

« 668 X-8 », ce qui permit d'établir rapidement que la voiture du crime appartenait à M. Normand, propriétaire à Boulogne-sur-Seine, et qui avait déposé une plainte pour vol, accompli dans la nuit du 13 au 14 décembre, dans le garage attenant à sa maison d'habitation.

Mais ces découvertes ne fournissaient pas l'identité des malfaiteurs.

Mais, quelques semaines plus tard, le sieur Chaperon, appariteur de la commune de Bobigny, déclarera au commissaire de police de Pantin qu'une auto semblable à celle de M. Normand avait été garée, dans sa commune, chez un certain Dettweiller. La police, se précipita chez ce Dettwiller et le chef de la Sûreté, perquisitionna longuement et méticuleusement et arrêta Dettwiller et son épouse ainsi qu'une femme qui vivait avec son amant et sa fille chez les Dettwiller. Le compagnon de cette femme se nommait Édouard Carouy, dit « Le Rouquin », qui était connu comme anarchiste.

Le , le juge d'instruction, M. Gilbert, accompagné de MM. Guichart et Louis François Jouin[1] - [2], se rendit à l'hôpital Bichat, ou le garçon de recettes Ernest Caby commençait à se remettre de ses blessures. On lui fit passer sous les yeux plusieurs photographies d'individus soupçonnés d'avoir participé à l'attentat. Caby les examina attentivement, les scruta, et, tout à coup, le doigt tendu, il indiqua : « C'est celui-là, C'est celui-là ! ». Car l'assassin reconnu par la victime, l'homme dont les yeux paraissaient inoubliables au garçon de recettes et qu'il affirmait reconnaître entre cent, c'était Octave Garnier.

Le crime de Thiais

Le , M. Moreau, un rentier de quatre-vingt-onze ans, habitant 2 rue de l'Église à Thiais, était assassiné en compagnie de sa bonne, Mme veuve Arfeux, âgée de soixante-douze années.

Ce nouveau crime fut attribué aux mystérieux malfaiteurs que déjà l'on appelait « Les bandits en auto ». Pourtant, il ne portait pas la même marque de fabrique, car le crime apparaissait banal.

La propriété de la victime se composait d'un grand pavillon, d'une cour et d'un jardin. Le pavillon donnait, d'un côté, sur la rue, de l'autre sur la cour et un mur de trois mètres de haut environ entourait le jardin.

Le propriétaire, M. Moreau, était un vieillard alerte, sortant fréquemment de chez lui avec une voiture et un cheval qu'il conduisait. Il était connu de tous dans le pays et l'on savait qu'il gardait chez lui une somme importante faite d'argent sonnant et de titres.

Les deux vieillards, le patron et la bonne, se levaient généralement de bonne heure. Le , une voisine, Mme Brun, surprise de voir que la maison demeurait close et silencieuse, appela, et cogna à la porte avec l'aide d'autres voisins. N'ayant pas de réponse, il décidèrent, avec l'aide d'un serrurier, de pénétrer à l'intérieur. En même temps on prévenait le commissaire de police de Choisy-le-Roi.

Pour commencer, les autorités firent enfoncer la porte cochère, et l'on entra dans la cour. La porte de derrière du pavillon était grande ouverte. Au rez-de-chaussée régnait un désordre extraordinaire tiroirs ouverts et vidés, chaises renversées, meubles déplacés. Au premier étage, M. Moreau était étendu sur son lit, les bras allongés comme pour se~

fendre ou repousser l'adversaire, le visage atrocement crispé par la peur. Son corps portait la trace de treize coups d'un instrument tranchant. Dans la seconde pièce, la servante gisait, comme son maître sur son lit mais elle avait été assommée, ligotée, et, enfin étranglée.

L'enquête, menée rapidement, apporta quelques détails. D'abord, on releva les empreintes digitales des assassins puis, dans le jardin, des traces

de pas conduisant au pavillon et des traces d'escalade. On put établir que les malfaiteurs portaient des espadrilles, qu'ils avaient franchi le mur, traversé le jardin, et qu'ils étaient entrés, sans peine dans le pavillon par la porte donnant sur la cour.

Après avoir tué les deux vieillards, ils avaient fouillé les meubles, et enlevé, dans un secrétaire à peu près vingt mille francs de titres et une certaine somme de pièces d'or de quarante, cinquante et cent francs.

Le crime avait été commis vers les quatre heures du matin. Le médecin constata que le vieillard avait reçu des coups de marteau et des coups de couteau. La servante portait des traces de coups à la figure, elle avait, de plus, le nez cassé. Mais, en dehors de ces constatations faciles, rien.

Cependant, les soupçons se portèrent sur un certain Boniface Grau, cordonnier et voisin de la victime, qui aurait tenu des propos menaçants dans les cabarets du pays. Le pauvre diable l'échappa belle, mais, comme le disait l'acte d'accusation « les propos de Grau n'ont pas paru assez précis pour être retenus. » La piste du cordonnier fut donc abandonnée.

Et, tout à coup, sans qu'on sût pourquoi ni comment, alors que l'enquête se débattait dans le vide le nom de l'anarchiste Édouard Carouy, fut jeté en pâture à l'opinion, et on y ajoutait le nom d'un complice Marius Metge. Pourquoi la presse sortait elle ces noms fournis par la Sûreté, alors que rien ne permettait de les désigner plus particulièrement que d'autres. Car avec une prime de cent vingt-cinq mille francs, les mouchards affluèrent dans les bureaux de la Sûreté celle-ci ne fut pas étrangère à maints bavardages et à mille lâchetés.

Le drame de la rue du Havre

Le , vers les sept heures du soir, à un moment où la circulation atteint le maximum de densité dans le quartier de la gare Saint-Lazare, une belle voiture automobile descendait la rue d'Amsterdam à une allure extrêmement rapide. Parvenue près de la gare elle manqua heurter un autobus, puis quelques mètres plus loin, elle renversa une femme. Au carrefour des rues d'Amsterdam, Saint-Lazare et du Havre agent de police, du nom de Garnier, qui veillait en cet endroit, donna aussitôt un coup de sifflet, pour prévenir le conducteur de s'arrêter. Ce dernier n'en continua pas moins sa route, et il allait même échapper à l'agent lorsque, l'autobus Montmartre-Saint-Germain-des-Prés qui venait en sens inverse, le bloqua rue du Havre et l'obligea à freiner brusquement, calant net le moteur. Alors, l'agent de police Garnier s'avança et se mit en demeure de houspiller le conducteur, qui ne répliqua pas. Ses compagnons, dont l'un se tenait à ses côtés, l'autre en arrière, demeuraient silencieux. L'agent prit son calepin et leur déclara qu'il allait dresser un procès-verbal. Le chauffeur, sans un mot, descendit de son siège, tourna la manivelle et remonta sur dans la voiture qui s'avança tout doucement, d'abord, puis augmenta subitement de vitesse. L'agent Garnier comprit qu'on allait lui brûler la politesse. Il bondit sur le marchepied, et ce fut le drame : trois lueurs, soudain, jaillirent de la voiture, trois détonations retentirent, sèchement. L'agent lâcha la voiture, battit des bras, roula sur la chaussée. Par un extraordinaire hasard, la rue du Havre se trouvait libre. La voiture se précipita, traversa le boulevard Haussmann, et partit à une allure vertigineuse, dans la direction de la Madeleine, puis, elle se jeta vers la place de la Concorde. On essaya vainement de l'arrêter, on la poursuivit sans succès et l'auto mystérieuse et les bandits s'étaient évanouis au loin.

L'agent Garnier, atteint de trois balles, avait le poumon gauche et le cœur perforés. Il ne tarda pas à succomber.

Le lendemain, on apprit que l'auto du crime appartenait en réalité à un M. Buisson, négociant à Saint-Mandé. On avait fracturé la porte de son garage pour le cambrioler. Puis, de Saint-Mandé, après une randonnée vers Montereau et Villeneuve-la-Guyard, la voiture s'était arrêtée à Pont-sur-Yonne puis à Villeneuve-sur-Yonne. Ils regagnèrent Paris en repassant par Montereau.

A Pont-sur-Yonne, comme à Montereau, des curieux avaient eu le temps de les examiner. Ainsi, l'enquête établit rapidement, qu'il s'agissait, cette fois encore, des bandits de la rue Ordener, agresseurs du garçon de recettes Emest Caby. Les noms d'Octave Garnier, de Jules Bonnot et de Raymond Callemin furent sur toutes les feuilles. Bonnot était au volant quand Garnier, assis à ses côtés tira les trois coups de revolver. Callemin se trouvait derrière dans la voiture. Octave Garnier, d'ailleurs, écrivit quelque temps après au juge d'instruction, que c'était bien lui qui avait tiré.

Le cambriolage de Pontoise

Le , c'est-à-dire la nuit qui suivit le drame de la rue du Havre, les bandits entrèrent dans Pontoise. Il était à peu près trois heures du matin, lorsque l'auto stoppa place de l'Hôtel-de-Ville, devant l'étude de Me Tintant, notaire. Alors trois hommes descendirent de la voiture et tentèrent, avec une fausse clé, d'ouvrir la porte d'entrée de l'étude. Ne pouvant y parvenir, ils firent le tour par la rue Lemercier, escaladèrent un mur, se jetèrent dans une petite cour où, à l'aide d'une pince, ils se mirent en devoir de forcer la porte de derrière l'étude. Après avoir pénétré dans la maison, ils avaient déplacé le coffre-fort, lorsqu'une intervention inattendue se produisit qui les dérangea fort désagréablement. Un voisin, M. Coquerel, garçon boulanger, qui passait sous les fenêtres de l'étude s'entendit interpeller. C'était le notaire, Me Tintant qui, alarmé par le bruit, s'était armé d'un revolver et ouvrait sa fenêtre, cherchant du secours. Ce dernier poussa la porte qui

céda. Aussitôt, deux coups de revolver retentirent de l'intérieur. Epouvanté, Coquerel s'aplatit contre le mur et il vit s'enfuir trois individus dont l'un se posta sur la place, en face de l'étude. Les deux autres regagnèrent l'automobile. Il y eut alors une rapide fusillade. Les trois hommes tirèrent sur Coquerel et le notaire, qui riposta de sa fenêtre. Une balle effleura l'oreille de ce dernier et brisa l'armoire, derrière lui, dans la chambre. Enfin, l'homme qui se tenait, menaçant, sur la place, ayant rejoint ses compagnons, la voiture démarra. Le coup était raté.

La voiture fut retrouvée le matin, vers les huit heures, à Saint-Ouen. On constata que les bandits avaient essayé de la brûler. On reconnut, néanmoins que c'était bien celle qui avait été volée à M. Buisson à Saint-Mandé, et qui avait été vue à Montereau, à Pont-sur-Yonne et qui avait occasionné la mort de l'agent Garnier, rue du Havre.

L'attaque de Chantilly

Le , vers les huit heures du matin, une automobile appartenant à M. de Rougé, conduite par le chauffeur Mathillé, se dirigeait sur la route de Paris à Nice où l'attendait le propriétaire. A côté du chauffeur. était assis un employé, M. Cerisols, qui achevait, à Paris, son apprentissage de chauffeur. La voiture venait d'entrer dans la forêt de Sénart, après avoir dépassé Montgeron. Soudain, trois individus, plantés sur la route, s'avancèrent vers la voiture, l'un d'eux faisant signe avec son mouchoir, d'arrêter. Le chauffeur ralentît sa marche, aussitôt les trois hommes bondirent sur l'auto, ils tirèrent des coups de revolver sur Mathillé, qui tomba, mortellement blessé, atteint de deux balles dont l'une avait traversé le poumon gauche, et l'autre la poitrine côté droit. Cerisols avait reçu trois blessures qui ne touchèrent que les mains. Trois autres individus attendaient le passage de l'auto. Les six hommes, regroupés, firent faire demi-tour à la voiture. Quatre d'entre eux montèrent à l'intérieur et les deux autres s'installèrent sur le siège. Et l'auto partit dans la direction de Villeneuve-Saint-Georges.

Vers les dix heures du matin, elle stoppa à Chantilly, sur la place de l'hospice de Condé, devant les bureaux de l'agence de la Société générale.

Quatre des voyageurs sautèrent à terre, puis, sans perdre une seconde, ils bondirent dans les bureaux, revolver au poing. Cela dura à peine trente secondes. Les trois employés présents furent criblés de balles. Ils s'appelaient Roger Guilbert, aide-comptable, âgé de seize ans, Raymond Legendre, dix-sept ans et Joseph Trinquet, comptable, trente-cinq ans. Le caissier, Trinquet, atteint d'une balle à l'épaule droite, tomba évanoui. Raymond Legendre fut tué net, d'une balle au cœur. Guilbert, blessé à l'épaule, s'écroula à terre. Il y avait un quatrième employé, M. Combe, qui, entrant dans le bureau en pleine tragédie, s'empressa de prendre la fuite. Dans la rue, l'un des agresseurs tira sur lui sans l'atteindre.

Au dehors les coups de feu avaient attiré la foule. Alors, un des hommes qui étaient demeurés au volant, s'empara d'une carabine et se mit en devoir de faire feu sur les curieux qui reculèrent.

A l'intérieur, l'un des agresseurs se précipita sur la caisse qu'il déroba puis, il vida le coffre-fort. Après quoi, les quatre hommes regagnèrent la voiture sous la protection de celai de leurs complices qui jouait de la carabine et qui sauta sur le marchepied alors que l'auto était déjà en marche.

La voiture, à une allure folle, s'engagea dans l'avenue de la Gare, elle tourna sur la route de Lamorlaye et disparut.

Elle est retrouvée, le même jour vers les onze heures et demie, à Asnières, avenue de Paris, à proximité de la gare, par trois agents cyclistes.

Dans la voiture abandonnée à Asnières, on recueillit divers objets, des papiers et des clés appartenant à la Société générale de Chantilly, quinze cartouches de browning. Puis, plus loin, sur les quais de Courbevoie, on ramassa le pardessus de M. Cerisols dans lequel était enveloppée une carabine Winchester.

Les jours suivants on apprit que le produit du vol avait atteint la somme de quarante-sept mille cinq cent cinquante-cinq francs en billets de banque, ce qui, partagé entre les six complices, était loin de donner la fortune à chacun d'eux.

- L'attaque de la succursale de la Société générale à Chantilly

Les arrestations

Après que la police ait établi les liens qui existaient entre les différents crimes commis tant à Paris qu'en province ou à l'étranger, elle conclut à une vaste association de malfaiteurs. Les inculpés se virent aussitôt devenir des prévenus :

- d'être auteurs ou complices de crimes et attentats commis sur le territoire français

- de s'être affiliés à une bande organisée en vue de commettre ces crimes et attentats

- d'avoir fourni des moyens pour les accomplir ou d'avoir organisé des réunions en vue de leur exécution.

Les inculpés étaient les suivants : Rirette Maitrejean, Victor Kilbaltchiche, Jules Bonnot, Octave Garnier, Édouard Carouy, René Valet, Eugène Dieudonné, Jean De Boë, Jean Dettweiller, Léon Rodriguez, David Bélonie et Marius Metge.

La thèse adoptée par l'accusation consistait en ceci : le journal L'Anarchie, soit dans ses bureaux de la rue Fessart, à Paris, soit dans le pavillon et les jardins qu'il occupait rue de Bagnolet, à Romainville, avait servi véritablement de siège à une association de malfaiteurs. C'était là qu'on se réunissait pour préparer les coups à faire, qu'on rapportait le butin conquis, qu'on le distribuait entre les affiliés.

Malgré cette affirmation qui était quelque peu saugrenue, l'accusation fut maintenue car il fallait, laisser croire au public qu'on était sur le chemin de la vérité, alors que l'opinion commençait à taxer de faiblesse et d'incapacité, la police.

Arrestation d'André Soudy

Le le chef de la Sûreté, Louis François Jouin[1] - [2], et Escandre, débarquèrent à Berck-sur-Mer et allèrent se poster autour de la maison ou avait été signalé la présence d'André Soudy, « L'homme à la carabine » qui était également signalé comme ayant participé aux attentats de la rue Ordener. On le soupçonnait, de plus, d'être l'auteur du cambriolage exécuté à l'Égalitaire, société coopérative, rue de Sambre-et-Meuse. A midi et demie, Soudy apparut, les policiers se précipitèrent sur lui et il fut ligoté et fouillé. On découvrit dans ses poches, un browning chargé de huit balles et une somme de neuf cent quatre-vingts francs, en or et en billets.

Le lendemain, André Soudy arrivait à Paris.

.jpg.webp)

André Soudy en 1911.

André Soudy.

Photographie anthropométrique d'André Soudy.

Arrestation d'Édouard Carouy

La deuxième arrestation fut celle d'Édouard Carouy, qui vendait de faux bijoux sur les marchés et qui habitait, chez Dettwiller. On le suivit, vers les quatre heures de l'après-midi, à la gare de Lozère, au moment où il prenait un billet. Ce fut encore Louis François Jouin[1] - [2] qui l'arrêta. Il le pistait, depuis le matin, dans la banlieue, du côté de Choisy-le-Roi. Mais cette opération fut plus difficile car on savait Carouy doué d'une force peu ordinaire et capable de résistance. Le sous-brigadier Rohr s'approcha de lui et, d'un violent coup de poing sur la nuque le jeta à terre. Les autres lui saisirent les bras. En un clin d'œil, Carouy, ahuri, ne sachant ce qui lui arrivait, fut ligoté.

Fouillé, on lui enleva une somme de cent cinquante francs et deux revolvers.

Interrogé, Carouy nia toute participation aux attentats de la rue Ordener, de la rue du Havre, de Montgeron, de Chantilly. Mais on l'accusait d'autres crimes dont des cambriolages à Maisons-Alfort et au bureau de poste de Romainville. Alphonse Bertillon signala la similitude de ses empreintes digitales avec celles relevées à Thiais, dans la maison de M. Moreau et Mme Arfeux, tous deux assassinés.

On conduisit Édouard Carouy à la prison de la Santé. On s'aperçut alors qu'il avait tenté de se couper l'artère temporale avec une paire de petits ciseaux.

Photographie anthropométrique d'Édouard Carouy.

Édouard Carouy.

Arrestation de Raymond Callemin

C'est le dimanche qu'eut lieu la capture de Raymond Callemin, dit Raymond-la-Science.

Callemin se cachait dans un petit logement sordide situé 8, rue de la Tour-d'Auvergne, habité par un anarchiste du nom de Pierre Jourdan, et sa maîtresse, Louise Hutteaux. II couchait au pied du lit, sur un matelas. Comme il descendait vers sept heures du matin, M. Guichard, posté dans le couloir avec des agents, se jeta sur lui. Callemin essaya de prendre son revolver dans sa poche, mais il n'en eut pas le temps. En quelques secondes il était ficelé.

On trouva sur lui trois brownings avec huit cartouches pour chaque. Puis, plus tard, à la Sûreté, en achevant de le fouiller, on découvrit une somme de 5 000 francs dont quatre billets de mille.

Callemin refusa net de répondre aux questions qu'on lui posa.

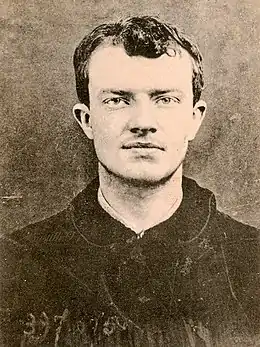

Raymond Callemin en 1912.

Raymond Callemin.

Traque de Jules Bonnot

Si ces trois là n'étaient pas du menu fretin, les véritables chefs, les bandits qu'on redoutait le plus, Jules Bonnot, Octave Garnier et René Valet demeuraient libres. On ne savait rien d'eux, ni où les prendre. On soupçonnait également un troisième anarchiste, René Valet, dont le nom était prononcé depuis peu.

Rien de particulier ne venait rompre la monotonie de cette attente où planait beaucoup d'anxiété, rien, sinon la course folle d'une auto mystérieuse pendant la nuit du 13 au , à travers les grands boulevards, la rue Royale, la place de la Concorde. On signala un incident assez pittoresque. Rue Cavé, des grévistes qui sortaient d'une réunion de la Maison Commune furent chargés par la voiture qui passait à toute allure. On entendit des détonations, mais rien ne prouvait que cette affaire eût quelque rapport avec les bandits et la Sûreté générale, n'y attacha aucune importance.

Mais la Sûreté venait d'être avisée qu'à Ivry, un individu nommé Antoine Gauzy, exerçant la profession de soldeur, était suspecté de rapports avec les bandits. En même temps, on déclarait avoir retrouvé les traces d'un certain Simentoff et de Jules Bonnot. Le sous-chef de la Sûreté, Louis François Jouin[1] - [2], se rendit à Belleville et après une vive résistance, il put s'emparer de Simentoff.

Restait Bonnot.

En compagnie de ses agents, Colmar, Robert, Hougaud et Sevestre, Louis François Jouin alla perquisitionner à Alfortville chez un nommé Cardy, soupçonné de

détenir les titres volés à Thiais. Il apprit que Cardy se trouvait chez un de ses amis d'Ivry, le soldeur Antoine Gauzy déjà suspecté, qui logeait dans une maison de deux étages portant une enseigne en lettres blanches « Hall populaire d'Ivry », qui était un magasin de confections. Les agents découvrirent le soldeur en compagnie de son ami Cardy dans l'arrière-boutique. Les inspecteurs Sevestre et Hougaud s'emparèrent de Cardy, les autres demandèrent à Gauzy de les conduire au premier étage, qui expliqua qu'il y avait plusieurs chambres à cet étage, et, que personne n'y habitait. Louis François Jouin l'engagea, brutalement, à passer devant. Tous montèrent par un petit escalier étroit. En

haut, Gauzy ouvrit une porte de l'appartement fermé à double tour et s'effaça pour laisser pénétrer le sous-chef et ses inspecteurs. Jouin traversa l'antichambre, puis une chambre à deux lits et, enfin, aboutit à une petite chambre plongée dans l'obscurité. C'est alors qu'ils distinguèrent un individu ramassé sur lui-même comme pour bondir et qui portait la main à la poche droite de son veston. Ils se jetèrent sur lui, Jouin en tète et Colmar le suivant. Les trois hommes roulèrent sur le parquet. Il y eut une lutte sourde et rapide. L'homme réussit à dégager son bras armé d'un revolver. A ce moment Jouin cria « Attention.... prends-lui les bras.... il a un revolver. » Mais l'homme venait de tirer sur le sous-chef de la Sûreté générale qui s'affala tué raide. Puis il déchargea son arme sur Colmar qui, blessé grièvement,

s'affaissa avec un gémissement.

Après quoi, l'homme se tint immobile ne donnant plus signe de vie.

Sans doute, le troisième inspecteur, Robert, le crut-il mort, car il courut crier au secours. Il prit Colmar par le bras, l'aida à descendre l'escalier.

Alors l'homme se voyant seul, se redressa, donna un coup d'œil autour de lui, puis par le logement d'une dame Weynem femme d'un ouvrier maçon, il tenta de s'enfuir. Cette femme se trouva brusquement en présence de l'assassin qui était un homme, plutôt petit, qui paraissait nerveux et qui avait du sang sur le bras droit. Il s'approcha de la femme et lui cria « Laisse-moi passer ou je te brûle ».

Terrorisée, la femme Weynem se jeta de côté et le bandit enjamba la barre de la fenêtre et se laissa glisser et disparut.

Cet homme à l'audace déconcertante, qui venait ainsi d'échapper, revolver au poing, aux trois policiers était le légendaire Bonnot, dont on n'avait point signalé, à Jouin, la présence chez le soldeur Antoine Gauzy qui déclara avec véhémence qu'il ne connaissait pas du tout l'homme qu'il hospitalisait. Un ami le lui avait recommandé, sans

donner son nom. C'était tout. Mais il eut beau protester de son innocence, il fut arrêté.

Le sous-chef de la Sûreté générale, Louis François Jouin[1] - [2] avait reçu deux balles, l'une dans la tête, l'autre dans la colonne vertébrale.

Pendant ce temps, Jules Bonnot courait toujours.

Jules Bonnot (au milieu) posant en uniforme.

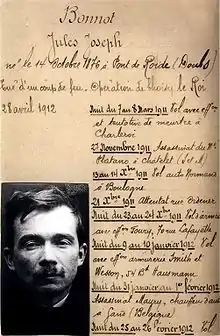

Jules Bonnot.

Fiche de Police de Jules Bonnot.

Mort de Jules Bonnot

Bonnot avait trouvé asile dans le hangar d'un mécanicien nommé Jean Dubois à Choisy-le-Roi, qui était, disait-on, en relation avec toute la bande, et qui avait gardé chez lui l'auto dérobée à M. Buisson avant qu'elle fût placée chez Detwiller (Le drame de la rue du Havre).

Malgré tout, M. Guichard n'était pas absolument sûr de trouver Bonnot chez ce comparse. Dans sa pensée, il s'agissait seulement d'organiser une souricière, de guetter les allées et venues des gens de la maison.

Une nuit entière, les inspecteurs de police rôdèrent autour du hangar. Ils attendaient le petit jour pour procéder à la perquisition.

A l'aube, le chef de la Sûreté, suivi par trois inspecteurs, se dirigea vers la maison suspecte, en contournant les caisses et bidons d'essence entassés. Le hangar assez vaste était surmonté d'un petit étage en briques. La maison se trouvait isolée dans une sorte de carrefour. Elle avait devant elle un large terrain habillé d'herbe. Les policiers s'engagèrent sur le terrain. De l'intérieur du hangar, il était assez difficile de les apercevoir. Quand le chef de la Sûreté, Guichard, se trouva devant le garage, il aperçut le mécanicien Jean Dubois qui travaillait une réparation. Un enfant se trouvait debout, près de lui. Au bruit que firent les policiers, l'ouvrier releva la tête et il eut un geste de surprise. Puis, brusquement, se tournant vers l'enfant, il se mit à crier de toutes ses forces « Sauve-toi, Sauve-toi ». Alors les policiers crurent comprendre que ce n'était pas, évidemment, pour l'enfant que l'homme criait ainsi. Il tentait de prévenir quelqu'un. Mais qui ? Garnier ? Bonnot ?

Le chef de la Sûreté n'eut plus d'hésitation, il s'avança vers Dubois, commandant « Haut les mains ». A ces mots, Dubois bondit en arrière et, tirant un revolver de sa poche, il fit feu sur les agents qui reculèrent. D'un second bond, Dubois se jeta à l'abri derrière une voiture pour éviter les ripostes.

Puis tout à coup, une nouvelle détonation, qui venait d'en haut, d'une fenêtre. Tous les hommes qui se tenaient là levèrent la tête. Et le même cri, fait de surprise, de fureur, de crainte aussi, s'échappa de toutes les bouches : « Bonnot ! »

C'était lui, en effet, en bras de chemise, revolver au poing, tirant dans le tas.

Un inspecteur tomba frappé d'une balle au ventre et un autre, eu le bras troué, tandis que le troisième inspecteur courut au téléphone pour réclamer du renfort.

La maison est cernée à distance avec ordre de tirer sur quiconque tenterait de sortir.

Une douzaine de gendarmes font leur apparition, suivis de quelques douzaines de combattants amateurs, armés de fusils, de carabines, de revolvers.

Soudain Bonnot parut, toujours en manches de chemise, la chevelure en désordre, le regard dur. Il leva le bras et fit feu. Immédiatement, une fusillade nourrie répliqua.

Bonnot reparut à une fenêtre, et une nouvelle fois il se mit à faire feu. Comme la première fois, une vigoureuse fusillade riposta.

La bataille se déroula. Bonnot ne cessait de tirer tantôt par la fenêtre, tantôt par la porte, tantôt par les brèches que ta fusillade creusait dans le mur très mince et peu consistant.

Vers les neuf heures et demie, de nouveaux renforts survinrent. Les forces policières se trouvent triplées, il y avait des pompiers, deux compagnies de la Garde républicaine sous les ordres du capitaine Pierre Riondet[3] et du lieutenant Félix Fontan et un cordon de tirailleurs est disposé tout autour de la maison assiégée.

La fusillade avait repris.

Le lieutenant Félix Fontan fait chercher une charrette garnie de paille et de foin qui, chargée de dynamite, est placée à côté de la maison. Au bout de trois tentatives la charrette explosa dans le hangar attenant à la maison. Aussitôt e lieutenant, revolver au poing et les policiers s'élancèrent et trouvèrent dans le hangar, Jean Dubois avec un trou dans le crâne. La police se précipite ensuite dans l'escalier et lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre de Bonnot, il le trouvèrent blessé à mort, entre deux matelas. On emporta le bandit dans un taxi, jusqu'à l'Hôtel-Dieu, mais il décéda avant[4].

.

.jpg.webp)

Cadavre de Jules Bonnot.

Le garage de Choisy-le-Roi où fut assiégé Jules Bonnot.

La fin de la bande

Le chef de la bande était hors d'état de nuire, mais il restait Octave Garnier, l'homme de la rue Ordener et de la rue du Havre et son complice René Valet, qui furent découverts à Nogent-sur-Marne en compagnie des maitresses des deux bandits, Marie Vuillemin et d'Anna Dondon.

Le les policiers pénétrèrent dans le jardin de l'habitation et cueillirent sans résistance les deux maîtresses. Mais aussitôt ils reçurent des coups de feu. Comme à Choisy-le-Roi, arrivèrent des gendarmes, des pompiers, des gardes républicains, le préfet de police de la Seine Lépine, plus un bataillon de zouaves.

La fusillade commença, de tous les toits environnants, tandis que Garnier et Valet ripostaient de leurs fenêtres. Tout cela sans grand résultat.

Trois bombes ayant été lancées, sans réactions des assiégés, les inspecteurs de la Sureté qui s'approchèrent de la maison furent accueillis par des tirs.

On amène alors des mitrailleuses qui crachent leurs balles, créant une brèche dans le mur de la maison dans laquelle s'engouffre le les forces de police qui découvrent dans la maison des tâches de sang sur les murs et le plancher, et deux cadavres. Les deux forcenés avaient résistés toute une nuit à des bataillons de soldats, de gendarmes, de policiers armés de mitrailleuses et de dynamite[5] - [6], dans le pavillon où ils s'étaient mis au vert puis retranchés, le . Sur l'ensemble de la bande, vingt-et-un membres survivants sont jugés du 3 au [7] - [8] - [9].

Photographie d'identité judiciaire d'Octave Garnier en 1908.

Octave Garnier en 1908.

René Valet en 1912.

Le pavillon de Nogent-sur-Marne, au no 9 rue du Viaduc, ou Valet et Garnier sont retranchés.

La police entre dans le pavillon de Nogent-sur-Marne ou Valet et Garnier étaient retranchés.

Cadavres de René Valet et Octave Garnier.

Bibliographie

Articles connexes

- Jules Bonnot

- Membres de la bande à Bonnot

- La Bande à Bonnot, film retraçant l'épopée de la bande.

- Les Brigades du Tigre, film retraçant l'épopée de la bande

Liens externes

- L'éphéméride anarchiste

- Les membres de la bande à Bonnot

- Le maitron

- Dictionnaire des militants anarchistes

- Quelques photos de la bande

- Le Petit Parisien du 29 avril 1912 : Comment Bonnot fut pris et tué

- Le Petit Parisien du 28 février 1913; article : Le verdict du jury n'a pas clos l'affaire des bandits tragiques

- Archives départementales en ligne

Notes et références

- Louis François Jouin né le 20 octobre 1871 à Paris. Après cinq ans de service militaire il quittait le 2e régiment de zouaves avec le grade de sergent le , il entre à la préfecture de police en qualité d'inspecteur. Attaché au commissariat de Puteaux, en 1899 et de Pantin en 1900, il est nommé secrétaire du commissariat du quartier de la Gare puis de celui du quartier d'Amérique en 1901. Secrétaire au service de la sûreté le il devient commissaire de police et sous-chef de la sûreté le .

- Commissaire de police Louis François Jouin

- Riondet, Pierre (1866 – 1942)

- Le Petit Parisien du 29 avril 1912, Comment Bonnot fut pris et tué

- Laurent López : La bande à Bonnot : l’assaut final à Nogent (14-15 mai 1912)

- Sinistre fort Chabrol à Nogent-sur-Marne

- Les derniers morts de la Bande à Bonnot

- Bruno Fuligni : Souvenirs de police: La France des faits divers et du crime vue par des policiers (1800-1939)

- Le Petit Parisien du 12 septembre 1912, article M le juge Gilbert a rendu son ordonnance dans l'affaire des bandits tragiques