1789 en France

Cette page concerne l'année 1789 du calendrier grégorien.

| 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 Décennies : 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 Siècles : XVIe XVIIe XVIIIe XIXe XXe Millénaires : -Ier Ier IIe IIIe |

Afrique

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe Amérique

Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada (Nouveau-Brunswick et Québec), Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Dominique, Équateur, États-Unis, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Antigua-et-Barbuda, Salvador, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela Asie

Afghanistan, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Brunei, Cambodge, Chine, Chypre, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor oriental, Turkménistan, Turquie, Viêt Nam et Yémen Europe

Allemagne, Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France (Lorraine), Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni (), Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie, Ukraine et Vatican Océanie

Australie, États fédérés de Micronésie, Fidji, Salomon, Kiribati, Îles Marshall, Indonésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Timor oriental, Tonga, Tuvalu et Vanuatu |

Événements

| Sommaire : | Haut - Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |

|---|

L'hiver 1788-89 est très froid ; le thermomètre descend à -18° et la Seine et la Loire sont gelées pendant deux mois ; le dégel entraîne des inondations catastrophiques ; l'année précédente avait été particulièrement humide. Ces conditions extrêmes entrainèrent une situation difficile dans la période de soudure entre les deux récoltes 88-89, une hausse du prix du pain et un accroissement sensible des émeutes frumentaires pendant les premiers mois de 1789[1].

Janvier

- 2 janvier : Jean-Georges Lefranc de Pompignan, archevêque de Vienne, est élu député du clergé dauphinois aux États généraux[2].

- 4 janvier : Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord est sacré évêque d'Autun[3].

- 24 janvier : lettre de convocation des États généraux, règlement qui ouvre la campagne électorale[4].

- 26 janvier : Journée des bricoles à Rennes[5].

- 27 janvier : les affrontements à Rennes entre nobles et étudiants font trois morts[6].

- Parution de la brochure de l'abbé Sieyes « Qu'est-ce que le Tiers-État ? »[5].

Février

- 2 février : Monseigneur Loménie de Brienne, archevêque de Sens, ancien ministre proche de la reine de France, reçoit à Nice le chapeau de cardinal des mains du nonce apostolique Tibério Piccolomini[7] et fait d’abondantes aumônes au milieu de la disette générale[8].

- 7 février : ordre de rédiger des cahiers de doléances[9].

- Février : début de la construction de la filature de la Motte-Sanguin, première filature de France équipée d'une machine à vapeur, à Orléans, pour le duc d'Orléans (fin en 1791)[10].

Mars

- mars : élections aux États généraux[11].

- 15 mars : Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, le nouvel évêque d'Autun, est intronisé dans la cathédrale d'Autun[16].

- 21 mars : Gilbert de Riberolles est élu, par la sénéchaussée de Riom, par 265 voix sur 393 votants, député du tiers état de la province d'Auvergne aux États généraux[17].

- 23 mars : émeutes de subsistance à Marseille dues à l'augmentation du prix du blé ; une municipalité illégale et une garde citoyenne sont créées, le régime fiscal est modifié[18].

- 30 mars : Monseigneur Louis-Joseph de Montmorency-Laval, évêque de Metz, grand aumônier du roi depuis 1786 (à la suite de l'Affaire du collier) est élevé au cardinalat par le pape Pie VI[19].

Avril

- 6 - 8 avril : élections des députés du bailliage de Saint-Omer[20].

- 10 avril : parution du journal de Brissot Le Patriote français (fin le )[21].

- 20 avril : assemblée générale des représentants de l’Artois ; élections des députés d’Artois à Arras[22].

- 24 avril : émeute frumentaire à Orléans[23].

- 26 - 28 avril : affaire Réveillon. Manifestations ouvrières à Paris, au faubourg Saint-Antoine, à la suite d'un mot mal interprété d’un entrepreneur de papier peint. Pillage de la manufacture Réveillon : la troupe ouvre le feu (12 soldats et près de 300 manifestants tués)[24].

- 29 avril : protestation des nobles entrants contre toute modification des droits et prérogatives de la noblesse des États d’Artois[25].

- 30 avril :

- création à Versailles du Club breton, qui devient la société des amis de la Constitution, puis prend le nom de Club des jacobins en octobre lors de son installation à Paris[26].

- émeute à Marseille, où la foule s'empare de trois forts et le , tue l'un de leurs commandants, le chevalier de Beausset, major du fort St-Jean[27].

Mai

par Mirabeau

- 2 mai :

- 4 mai : Procession, à Versailles, pour l’ouverture des États généraux. L'homélie est prononcée par Monseigneur Anne-Louis de La Fare, évêque de Nancy[29].

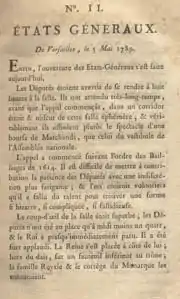

- 5 mai : ouverture des États généraux à Versailles dans une salle de l'hôtel des Menus Plaisirs[11].

- 6 mai :

- les députés du Tiers se réunissent dans la salle des États, tandis que le clergé et la noblesse décident de vérifier séparément leurs pouvoirs respectifs dans des chambres particulières[30]. Le Tiers État prend le nom d'Assemblée des Communes[18].

- Brissot publie le premier numéro du « Patriote français »[31]. Un arrêt du Conseil d'État interdit la publication toute espèce de journaux sans autorisation expresse[28].

- 7 mai : saisie du journal de Mirabeau (États généraux). Interdiction de publier des comptes rendus des séances des États. Mirabeau n'en tient pas compte et continue à publier le compte rendu des séances de l'Assemblée ainsi que les analyses sur les questions politiques à l'ordre du jour, d'abord sous le titre Lettres du comte Mirabeau à ses commettants du 10 mai au , puis sous le titre Courrier de Provence, qui parait jusqu'au [28].

- 11-13 mai : la noblesse refuse de se réunir au tiers état pour faire en commun la vérification des pouvoirs. Le clergé également invité par le tiers état propose de nommer des commissaires conciliateurs. Les Communes acceptent de participer aux conférences de conciliations, mais elles échouent (23-26 mai). La noblesse rejette la vérification des mandats en commun, qui sous-entend le vote par tête, proposé par le Tiers. Malgré l’intervention du roi le et la tenue de conférences supplémentaires sous l'égide du garde des Sceaux à partir du , les débats sont bloqués[30] - [32].

- 19 mai : Le roi permet aux journaux de rendre compte des opérations des États Généraux[33].

- 20 mai : renonciation du clergé à ses privilèges pécuniaires[33].

- 22 mai : La noblesse renonce également à ses privilèges pécuniaires et consent à être imposée à raison des biens qu'elle possède[33].

Juin

- 4 juin : décès à Meudon de Louis, dauphin de France, fils ainé de Louis XVI, 8 ans[34].

- 13 juin : trois curés poitevins se joignent au tiers état, suivit par 13 autres membres du clergé le 16 juin[35].

- 17 juin : après une proposition de Sieyès, le Tiers état décide de se constituer en Assemblée nationale[4]. Elle proclame le droit des citoyens à consentir l'impôt par l'intermédiaire de leurs représentants[36].

- 19 juin :

- le clergé décide de se joindre au Tiers par 149 voix contre 137[33]. Le roi ferme la salle des Menus-Plaisirs et annonce un lit de justice pour le 23 juin[18].

- Barère publie le 1er numéro du « Point du jour »[37].

- 20 juin : serment du Jeu de paume[4]. Les députés de l'Assemblée nationale jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une Constitution à la France[33].

- 22 juin :

- le roi concentre ses troupes qui arrivent autour de Paris (40 000 hommes) sous les ordres du maréchal de Broglie du 25 juin au 10 juillet. Les Parisiens craignent un coup de force et que soient bloqués les convois de blé. Des émeutes éclatent début juillet aux barrières d’octroi[38].

- l'Assemblée nationale se réunit à l'église Saint-Louis à Versailles où le serment du Jeu de paume est renouvelé[39].

- 23 juin : séance royale[40]. Le roi ordonne aux députés de siéger par ordre séparé, annule toutes les décisions du Tiers et propose un programme de réforme conforme aux pratiques de la monarchie consultative. À l’issue de la séance royale, le Tiers refuse de quitter la salle. l'Assemblée nationale déclare inviolable la personne de ses députés. Apostrophe apocryphe de Mirabeau : « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes »[33].

- 24 juin : le clergé vient siéger avec le Tiers[33].

- 27 juin : le roi ordonne aux députés de la noblesse de rejoindre les élus du Tiers état et du clergé[18]. Le vote se fera par tête et non par ordre.

- 28 juin : premier numéro du Patriote français de Brissot[41].

Juillet

- 1er juillet : l'Assemblée députe vers le roi pour demander la grâce des soldats aux Gardes Françaises enlevés de la prison de l'Abbaye par un attroupement[33].

- 5 juillet : les troupes allemandes approchent de toutes parts[33].

- 7 juillet : émeute le long des lignes d'octroi ; attaque des bureaux et incendie des barrières[42].

- 9 juillet : l’Assemblée présidée par l'archevêque de Vienne, Jean-Georges Lefranc de Pompignan, se déclare « Assemblée nationale constituante »[4].

- 11 juillet :

- Jacques Necker annonce sa démission à Louis XVI, remplacé par Breteuil aux finances, contribuant à provoquer le mouvement révolutionnaire[43]. Le futur Maréchal d'Empire Louis-Alexandre Berthier est nommé Lieutenant-colonel.

- Joseph-Gilbert Motier, marquis de La Fayette présente un projet de déclaration des droits de l'homme à l'Assemblée constituante[44].

- 12-14 juillet : troubles ouvriers à Rouen, animés par les carabots. Une bande de deux ou trois cents pillards envahit le faubourg Saint-Sever, met à sac la manufacture de velours Debourges et Calonne, brise et brûle les machines. Trente métiers mécaniques sont détruits[45].

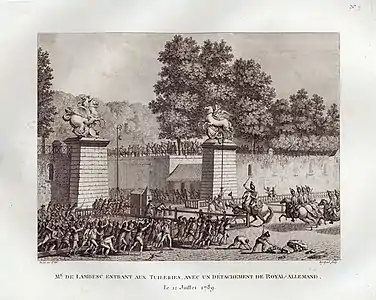

- 12 juillet : mécontentement, agitation dans Paris à l’annonce du renvoi de Necker dans la matinée du dimanche. À midi, Camille Desmoulins harangue la foule sur une table du café de Foy au Palais-Royal. Dans l’après midi, des manifestations réclament la fermeture des théâtres en signe de deuil. Paris est en état d’émeute généralisée. Dans la soirée, il y a des heurts aux Tuileries entre les manifestants et les cavaliers du Royal-Allemand. Les gardes-françaises passent du côté des émeutiers[38] - [46].

- 13 juillet :

- l’émeute s’étend, la population saisit des stocks de grains, détruit des octrois (40 sur 54) et ouvre des prisons. La maison de Saint-Lazare est pillée, des armes sont enlevées et des canons sont enlevés aux Invalides et au Garde-Meuble de la Couronne. Les parisiens s'arment[33].

- en raison de l'éloignement des troupes, arrêté de l'Assemblée des électeurs, portant création du Comité permanent, pour demander au roi le rétablissement d'une milice bourgeoise pour assurer l'ordre dans la capitale, avec un effectif de 48 000 hommes. Elle reçoit des armes (armuriers, invalides)[33].

Malgré le refus du roi, les officiers sont élus. Dès le lendemain, 14 juillet, elle participe à la prise de la Bastille, et le 15, elle est placée sous le commandement du général de La Fayette et prend le nom de Garde nationale.

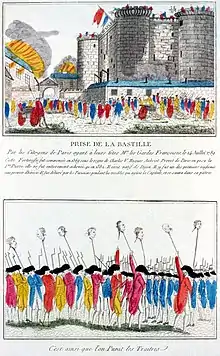

Des soldats ou des miliciens portent les têtes de Jacques de Flesselles et du marquis de Launay sur des piques.

- 14 juillet :

- ordonnance portant la suppression des coups de plat de sabre dans les troupes[33].

- le peuple brûle les barrières d'octroi et s'empare de la Bastille à Paris qui détenait, à ce moment, sept prisonniers[43]. Le gouverneur de la forteresse, Launay, trois officiers et trois invalides sont arrêtés et conduits sous escorte à l'hôtel de ville et sont massacrés par la foule. Jacques de Flesselles, prévôt des marchands de Paris, accusé de trahison, est tué d'un coup de pistolet[33].

- 15 juillet :

- au matin, le roi annonce devant l’assemblée qu’il a donné l’ordre de retirer les troupes de Paris[33].

- commune de Paris : Bailly, maire de Paris. La Fayette est nommé commandant de la garde nationale[47].

- à la nouvelle du renvoi de Necker le peuple de Dijon s’empare du château et des munitions, établit une milice, emprisonne le commandant militaire Gouvernet et consigne chez eux les nobles et les prêtres[48].

- 16 juillet : rappel de Necker[11].

- 17 juillet : à dix heures du matin, Louis XVI, accompagné de cent membres de l'Assemblée nationale, se rend à Paris, recevoir l'hommage de ses sujets. Il est reçu à l'hôtel de ville de Paris par le maire Jean Sylvain Bailly. À cette occasion, il arbore la cocarde tricolore que La Fayette aurait fait adopter à la garde nationale parisienne au lendemain du [49]. On a dit, à tort que c'était l'origine des trois couleurs nationales. Il reparaît à Versailles vers onze heures du soir.

- 17-19 juillet : premiers départs en émigration : le comte d'Artois, frère de Louis XVI, le prince de Condé, affolés par la tournure que prennent les évènements, s'exilent[18].

- 18 juillet : émeute frumentaire à Troyes[23].

- 19 juillet : à Rennes, la foule s'empare de l'arsenal ; les soldats refusent de tirer sur le peuple. Le commandant militaire Langeron doit quitter la ville[48].

- 20 juillet-6 août : Grande Peur, mouvement rural qui se propage à partir de six épicentres selon Georges Lefebvre (autour du Mans et à Nantes le 20 ou le , en Franche-Comté le 22, Romilly et Saint-Florentin en Champagne méridionale le 24, en Clermontois le 26, à Ruffec le 28). Il se termine en Provence orientale le , à Lourdes le [50]. La période est marquée par des émeutes en Province et la formation de milices bourgeoises par les électeurs qui s’emparent du pouvoir dans les principales villes (Rennes le 16 juillet[51], Saint-Malo le 17, à Grenoble le 16, à Nîmes le 20, etc.) avant la fin du mois.

.jpg.webp)

- 21 juillet : sac de l'hôtel de ville de Strasbourg[52].

- 22 juillet : le contrôleur général des finances, Foullon et l’intendant de Paris, Bertier de Savigny, sont massacrés au cours d’une émeute[33].

- 23-24 juillet: les soixante districts parisiens sont invités à choisir chacun deux commissaires pour former l’administration municipale de Paris. L’assemblée municipale des 120 se réunit pour la première fois le 25 juillet et se constitue en Assemblée générale des Représentants de la Commune de Paris[53].

- 27 juillet : les ouvriers de Montmartre se répandent armés dans la plaine de Saint-Denis, détruisant les blés[54].

- 28 juillet : arrivant de Bâle, Necker rentre à Versailles et réinstalle son ministère (4 août). Il reprend le contrôle des Finances[55]. Ses amis Montmorin et Saint-Priest, écartés avec lui, reviennent aux Affaires étrangères et à la Maison du Roi[56].

- 29 juillet : l'Assemblée nationale se donne un règlement[57].

Août

- 1er août : à l’approche de la Grande Peur, les communes de Puget et Roquestéron demandent des secours à Nice[8].

- 3-4 août : à Rouen, le peuple est incité à piller les demeures des riches par Bordier et Jourdain. Thomas-Charles Jourdain, avocat de Lisieux, et François Bordier, acteur du spectacle des Variétés-Amusantes, au Palais-Royal à Paris, sont arrêtés, condamnés à mort pour fait de sédition et pendus le 21[58].

- 4 août : nuit du 4 août[4]. Abolition des privilèges par l'assemblée nationale constituante en réponse à l’agitation paysanne (4-11 août).

- 9 août : émission d'un premier emprunt de trente millions lancé par Necker[59].

- 10 - 14 août : décret pour le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité dans le royaume ; création des unités de garde nationale sous la tutelle des municipalités. L'armée a l'obligation de prêter serment à la Nation, au Roi et à la Loi[60].

- 14 août : Armand-Gaston Camus est nommé archiviste à la Commission des archives de l'Assemblée Constituante ; il sera à l'origine de la création des Archives nationales[61].

- 18 août: insurrection à Liège[62].

- 19-20 août : affaire de la Tourette ; émeute à Marseille pendant laquelle le brigadier de la garde bourgeoise Garcin est tué, la maison de l’échevin Laflèche est pillée et ses meubles brûlés par la foule. La loi martiale est proclamée et le comte de Caraman fait entrer la troupe dans la ville. Le lendemain, les émeutiers qui réclament la libération des prisonniers sont dispersés[63].

- 26 août :

- lecture à l'Assemblée nationale de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen[4], qui doit servir de guide dans la rédaction de la Constitution (Mirabeau). L'article XI consacre le principe de la liberté de la presse (suspendue le )[64]. L'article XIV érige le consentement à l'impôt en principe fondateur de la citoyenneté démocratique[36].

- une lettre signée « Nous les Nègres » est remise à Mollerat, commandant militaire de Saint-Pierre, en Martinique : « Nous savons que nous sommes libres et vous souffrez que ces peuples rebelles résistent aux ordres du Roi. Eh bien souvenez-vous que nous sommes Nègres, tous tant que nous sommes, nous voulons périr pour cette liberté ; car nous voulons et prétendons de l'avoir à quelque prix que ce soit, même à la faveur des mortiers, canons et fusils. Comment depuis combien de centaines d'années nos pères ont été assujettis à ce sort qui rejaillit jusqu'à présent sur nous. Est-ce que le Bon Dieu a créé quelqu'un esclave ? »[65]. Le 29 août, une nouvelle lettre adressée au gouverneurs de la Martinique déclare « la nation entière des esclaves noirs, réunie ensemble, ne forme qu'un même vœu, qu'un même désir d'indépendance, et tous les esclaves d'une voix unanime ne font qu'un cri, qu'une clameur pour réclamer une liberté qu'ils ont justement gagnée par un siècle de souffrances et de servitudes ignominieuses. »

- 29 août : le député Gaultier de Biauzat a fait paraître le Journal des débats et des décrets qui assure la publicité des lois et des débats parlementaires[66].

Septembre

- 1er - 2 septembre : les ouvriers quincaillers de l'usine de Jacques Sauvade à Saint-Étienne détruisent un atelier équipé d'une nouvelle machine à fabriquer des fourchettes[67].

- 8 - 9 septembre : nouvelle émeute à Troyes contre la disette et les machines. Une foule de femmes, d'ouvriers du textile, d'artisans et de chômeurs assassinent le maire, Claude Huez, et mutilent son cadavre. Des machines sont détruites[23].

- 10 - 11 septembre : l’Assemblée adopte le principe du monocamérisme et règle le droit royal de s’opposer à ses décisions par un veto suspensif pour deux législatures[38].

- 12 septembre :

- émeute frumentaire à Orléans[23]. La municipalité tenue par la haute bourgeoisie réprimme l'insurrection des vignerons et des ouvriers des faubourgs qui attaquent un convoi de blé.

- premier numéro du Publiciste parisien de Jean-Paul Marat, qui devient L'Ami du peuple le 16 septembre[68].

- 22 septembre : l'Assemblée adopte un article constitutionnel qui fonde le nouveau régime. À la fin du mois, 19 articles de la future constitution sont adoptés. Le roi refuse de promulguer les décrets qui ne sont pas appliqués et commence à concentrer les troupes[38].

Octobre

- 1er octobre : à Versailles, banquet des Gardes du corps offert aux officiers du régiment de Flandre ; les journaux annoncent qu'à cette occasion, la cocarde tricolore aurait été foulée au pied[33].

- 3 octobre : adresse de l’assemblée nationale à ses commettants de Mirabeau, diffusée dans tout le royaume[38].

- 5 et : au cours des journées révolutionnaires des 5 et 6 octobre 1789, une foule, composée majoritairement de femmes, se dirige de Paris à Versailles, officiellement pour réclamer du pain à Louis XVI qui répond favorablement à cette demande[69]. Elles réclament aussi que les gardes du corps de sa majesté soient remplacés par la Garde nationale, commandée par La Fayette. L'assemblée constituante en profite pour exiger la ratification des décrets relatifs à la constitution et à la déclaration des droits. Au fur et à mesure du déroulement de ces journées, elles finissent par exiger la venue du Roi à Paris. Sur ce point, Louis XVI se laisse la nuit pour réfléchir. Mais il est réveillé par une foule plus revendicative. Chargé désormais de la sécurité du château, La Fayette, en retard, est incapable d'empêcher son invasion meurtrière. Il sauve néanmoins à Versailles la famille royale. Le roi accepte de venir résider à Paris au palais des Tuileries et d’y appeler l’Assemblée, qui s’y installe le 19 octobre[33].

- 6 octobre : le Club breton s'installe au Couvent des Jacobins rue Saint-Honoré à Paris et prend le nom de « Société des amis de la Constitution », avant de devenir officiellement le club des jacobins le [70] ; les fondateurs Lanjuinais et le Chapelier sont rejoints par Barnave, Duport, La Fayette, Lameth, Mirabeau, Sieyès, Talleyrand, Brissot, Robespierre[71].

- 10 octobre :

- les députés décrètent que le souverain portera le titre de roi des Français[38].

- le docteur Joseph Ignace Guillotin propose à l'Assemblée la guillotine[72].

- 12 octobre : le comte d'Artois, frère de Louis XVI, écrit à l'empereur Joseph II pour lui demander d'intervenir en France[73].

- 21 octobre : institution de la loi martiale[33].

- 28 octobre : Armand-Gaston Camus est élu président de l'Assemblée nationale constituante. L’Assemblée constituante vote l’interdiction provisoire de prononcer des vœux de religion[33].

Novembre

- 2 novembre : nationalisation des biens du clergé, mis à la disposition de la Nation[74]. Necker tente de s’opposer à la confiscation[59].

- 3 novembre : les anciens parlements sont mis en vacances par décret de l'Assemblée nationale[75]

- 5 novembre : un décret de l'Assemblée nationale met fin aux États d’Artois[25].

- 7 novembre : interdiction aux députés de devenir ministre[76].

- 28 novembre :

- le docteur Joseph Guillotin présente aux députés de l'Assemblée Constituante une nouvelle machine servant à exécuter les condamnés à mort. L'engin, mis au point en collaboration avec le chirurgien Antoine Louis, est selon ses inventeurs le moyen « le plus sûr, le plus rapide et le moins barbare » pour réaliser une exécution capitale. Il sera d'abord appelé « Louison » ou « Louisette » (en référence au prénom du roi), mais très vite les parlementaires et les journalistes lui donneront le nom de « guillotine » en souvenir du nom de son créateur[77].

- Les Révolutions de France et de Brabant, journal de Camille Desmoulins[78].

- 30 novembre : la Corse est définitivement rattachée à la France[33].

Décembre

- 14 décembre : loi sur les municipalités[33].

- 16 décembre : le projet de mise en place d'un système de recrutement basé sur la conscription, sur le rapport du général Dubois-Crancé, est rejeté par l'Assemblée[79].

- 19 décembre : création des assignats, billets gagés sur la vente des biens nationaux[33].

- 21 décembre : Stanislas de Clermont-Tonnerre (° 1757- † 1792), député de la noblesse de la prévôté et de la vicomté de Paris, tente un tour de force juridique, en essayant de faire adopter, sans motion, la question de l'accès des Juifs aux emplois publics, maintes fois repoussée. Mais cette manœuvre habile, qui aurait permis aux Juifs d'obtenir leur première émancipation, échoue[80].

- 22 décembre : décret de la division de la France en départements. La France divisée en 83 départements[81].

- 24 décembre : les non-catholiques accèdent à la citoyenneté[82].

Articles connexes

Notes et références

- Jean-Christian Petitfils, Louis XVI Perrin 2005, édition Tempus 2010 Tomme II pp. 143-145

- Alphonse Rabbe, Vieilh de Boisjoslin, François Georges Binet Sainte-Preuve -, Biographie universelle et portative des contemporains, vol. 3, Chez l'Éditeur, (présentation en ligne)

- Jean Baptiste Pierre Jullien Courcelles, Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, des grands dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume, et des Maisons princières de l'Europe, précédée de la généalogie de la Maison de France, l'auteur, (présentation en ligne)

- Éric Ghérardi, Constitutions et vie politique de 1789 à nos jours, Armand Colin, (ISBN 978-2-200-25774-3, présentation en ligne)

- Marcel Morabito, Histoire constitutionnelle de la France : de à nos jours, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, coll. « Domat / Droit public », , 550 p. (ISBN 978-2-275-04158-2, présentation en ligne)

- Georges Minois, Nouvelle Histoire de la Bretagne, Fayard, , 928 p. (ISBN 978-2-213-64851-4, présentation en ligne)

- Pierre Dauga, Un prélat politique à la fin de l' Ancien Régime : Loménie de Brienne, Atelier national de reproduction des thèses, , 412 p. (ISBN 978-2-284-03984-6, présentation en ligne)

- Michel Bourrier et Gérard Colletta, Chronologie illustrée de l'histoire du Comté de Nice, Serre, , 286 p. (ISBN 978-2-86410-316-5, présentation en ligne)

- Michel Riou, Ardèche, terre d'histoire : histoire de l'Ardèche et de l'ancien Vivarais, Montmélian, La Fontaine de Siloë, , 365 p. (ISBN 978-2-84206-382-5, présentation en ligne)

- René Biémont, Orléans, H. Herluison, (présentation en ligne)

- Hélène Tierchant, Hommes de la Gironde, ou, La liberté éclairée, Les Dossiers d'Aquitaine, , 187 p. (ISBN 978-2-905212-18-4, présentation en ligne)

- Michel Péronnet, Les 50 mots clefs de la Révolution française, Privat, (présentation en ligne)

- Maurice Gresset et Roland Mousnier, L'introduction de la vénalité des offices en Franche-Comté : 1692-1704, Presses Univ. Franche-Comté, , 186 p. (ISBN 978-2-251-60394-0, présentation en ligne)

- Hubert Méthivier, La fin de l'Ancien Régime, Presses universitaires de France, , 132 p. (ISBN 978-2-7059-1969-6, présentation en ligne)

- Marcel Bruneau, Les débuts de la Révolution dans les départements du Cher et de l'Indre : 1789-1791, Hachette, (présentation en ligne)

- Mémoires de la Société Éduenne, vol. 6, Autun, Société Éduenne des Lettres, Sciences et Arts, (présentation en ligne)

- Memoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, vol. 12, Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, (présentation en ligne)

- Sophie Wahnich, La révolution française, Hachette Éducation, , 304 p. (ISBN 978-2-01-140094-9, présentation en ligne)

- Honoré Jean P. Fisquet, La France pontificale, vol. 6, E. Repos, (présentation en ligne)

- Henri Loriquet, Cahiers de doléances de 1789 dans le département du Pas-de-Calais, Impr. Répessé-Crépel, (présentation en ligne)

- Pierre Péan, Une blessure française : Des soulèvements populaires dans l'Ouest sous la Révolution (1789-1795), Fayard, , 336 p. (ISBN 978-2-213-64534-6, présentation en ligne)

- Dictionnaire historique et archéologique du département du Pas-de-Calais, vol. 1, Arras, Sueur-Charruey, (présentation en ligne)

- Samuel Guicheteau, Les ouvriers en France 1700-1835, Armand Colin, , 272 p. (ISBN 978-2-200-29268-3, présentation en ligne)

- Henri Guillemin, 1789-1792/1792-1794 : Les deux Révolutions françaises : Histoire de France, Editions Utovie, , 280 p. (ISBN 978-2-86819-409-1, présentation en ligne)

- Auguste-Joseph Paris, La Terreur dans le Pas-de-Calais et dans le Nord : histoire de Joseph Le Bon et des tribunaux révolutionnaires d'Arras et de Cambrai, vol. 1, Putois-Cretté, (présentation en ligne)

- Michel Biard et Pascal Dupuy, La Révolution française : 1787-1804, Armand Colin, , 360 p. (ISBN 978-2-200-61435-5, présentation en ligne)

- Journal des états généraux, convoqués par Louis XVI, le 27 avril 1789, vol. 11, Chez Devaux,libraire, au Palais Royal, (présentation en ligne)

- Paul Dupont, Histoire de l'imprimerie, vol. 2, Paris, chez tous les librairies, (présentation en ligne)

- Jacques-Olivier Boudon, Citoyenneté, République et Démocratie en France : 1789-1899=, Armand Colin, , 320 p. (ISBN 978-2-200-60045-7, présentation en ligne)

- Paul Christophe, 1789, les prêtres dans la Révolution, Éditions de l'Atelier, , 284 p. (ISBN 978-2-7082-2484-1, présentation en ligne)

- Serge Bianchi, Marat. "L'Ami du peuple", Humensis, , 416 p. (ISBN 978-2-410-00662-9, présentation en ligne)

- Henri Martin, Histoire de France depuis 1789, vol. 1, Paris, Furne, Jouvet et Cie, (présentation en ligne)

- L'Art de vérifier les dates de la Révolution, Paris, Chez Rondonneau, (présentation en ligne)

- Ch. J. Fr. Hénault, Abrégé chronologique de l'histoire de France depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, Ed. Proux, (présentation en ligne)

- Gilles Deregnaucourt et Didier Poton, La vie religieuse en France aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, Éditions OPHRYS, , 309 p. (ISBN 978-2-7080-0677-5, présentation en ligne)

- Nicolas Delalande, Les Batailles de l'impôt. Consentement et résistances de 1789 à nos jours, Le Seuil, (présentation en ligne)

- Eugène Hatin, Bibliographie historique et critique de la presse périodique française, Librairie de Firmin Didot frères, fils et Cie., (présentation en ligne)

- Michel Péronnet, Le XVIIIe siècle (1740-1820) : Des Lumières à la Sainte-Alliance, Hachette supérieur, , 368 p. (ISBN 978-2-01-461247-9, présentation en ligne)

- Procès-verbal de l'Assemblée Nationale, vol. 1, Baudouin, (présentation en ligne)

- Madame de Staël, Considérations sur les principaux événements de la révolution française, Paris, Charpentier, (présentation en ligne)

- Jean Joseph Louis Blanc, Histoire de la révolution Française, vol. 3, Langlois et Leclercq, (présentation en ligne)

- Jean Nicolas, La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Éditions Gallimard, (présentation en ligne)

- Luc-Normand Tellier, Face aux Colbert : les Le Tellier, Vauban, Turgot- et l'avènement du libéralisme, PUQ, , 806 p. (ISBN 978-2-7605-0461-5, présentation en ligne)

- Pierre Caillet, Les Français en 1789 : D'après les papiers du Comité des recherches de l'Assemblée constituante (1789-1791), Édition du CNRS, , 296 p. (ISBN 978-2-271-11194-4, présentation en ligne)

- F. Joukovsky, A. Niderst, René Pomeau, Histoire et littérature : Les écrivains et la politique, Presses universitaires de France, , 470 p. (ISBN 978-2-7059-1700-5, présentation en ligne)

- Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, vol. 1, Librairie internationale, (présentation en ligne)

- Daniel Lacotte, Les Tribuns célèbres de l'histoire, Albin Michel, , 304 p. (ISBN 978-2-226-21443-0, présentation en ligne)

- Georges Lefebvre, La grande peur de 1789 : Suivi de Les Foules révolutionnaires, Armand Colin, , 304 p. (ISBN 978-2-200-29543-1, présentation en ligne).

- Bernard Richard, Petite histoire du drapeau français, CNRS, , 122 p. (ISBN 978-2-271-09446-9, présentation en ligne)

- Michel Vovelle, La découverte de la politique : Géopolitique de la Révolution française, La Découverte, , 368 p. (ISBN 978-2-7071-5545-0, présentation en ligne)

- Nouvelles de la Bretagne. Discours, protestations et arrêtés des différens régimens en garnison à Rennes : Ensemble, l'extrait d'une lettre de cette ville, en date du 17 juillet 1789, et journal de ce qui s'est passé depuis l'annonce de l'exil de M. Necker, jusqu'au 19 de ce mois. Du 24 juillet 1789, vol. 16, Nyon, (présentation en ligne)

- Louis Spach, Histoire de la basse Alsace, et de la ville de Strasbourg, Veuve Berger-Levrault et fils, (présentation en ligne)

- Jacques de Cock, L'affaire de la mairie de Paris en 1789, fantasques éditions, , 173 p. (ISBN 978-2-913846-04-3, présentation en ligne)

- Alexandre Tuetey, Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la révolution française, vol. 2, Paris, Imprimerie nouvelle, 1890-1914 (présentation en ligne)

- Jacques Bresson, Histoire financière de la France, depuis l'origine de la monarchie jusqu’à l'année 1828, Dauvin et Fontaine, (présentation en ligne)

- Cléophas Dareste de la Chavanne, Histoire de France depuis les origines jusqu'à nos jours, vol. 7, E. Plon et cie, (présentation en ligne)

- Collection générale des décrets rendus par l'Assemblée Nationale, vol. 1, Baudouin, imprimeur de l'Assemblée nationale, (présentation en ligne)

- E. Gosselin, Journal des principaux épisodes de l'époque révolutionnaire à Rouen et dans les environs, de 1789 à 1795, Cagniard, (présentation en ligne)

- William Duckett (Fils), Dictionnaire de la conversation et de la lecture, vol. 13, Firmin Didot, (présentation en ligne)

- Collection complète des lois, Volume 1 Recueil Sirey, 1834

- Jacques Guyot et Thierry Rolland, Les archives audiovisuelles, Armand Colin, , 192 p. (ISBN 978-2-200-25787-3, présentation en ligne)

- Étienne-Constantin Gerlache Histoire de Liége depuis César jusqu'à la fin du XVIIIe siècle H. Goemaere, 1859

- C. Lourde, Histoire de la révolution à Marseille et en Provence, depuis 1789 jusqu'au consulat, vol. 1, Senés, (présentation en ligne)

- Pierre Albert, Histoire de la presse : « Que sais-je ? » no 368, Presses Universitaires de France, (ISBN 978-2-13-080795-7, présentation en ligne)

- Léo Élisabeth, La société martiniquaise aux XVIIe et XVIIIe siècles 1664-1789, Karthala, , 526 p. (ISBN 978-2-8111-3572-0, présentation en ligne)

- Alexandre Maral, Les derniers jours de Versailles, Perrin, , 554 p. (ISBN 978-2-262-07557-6, présentation en ligne), p. 10

- Charles Ballot, L'introduction du machinisme dans l'industrie française, Paris-Lille, Reider, (présentation en ligne)

- Jean Paul Marat, Jacques de Cock, Marat avant 1789, fantasques éditions, , 2080 p. (ISBN 978-2-913846-10-4, présentation en ligne)

- Noëlle Destremau, Trois journées pour détruire la monarchie : 14 juillet 1789, 6 octobre 1789, 10 août 1792, Nouvelles Éditions Latines, , 143 p. (ISBN 978-2-7233-0370-5, présentation en ligne)

- Léonard Charles André Gustave Gallois, Continuation de l'Histoire de France d'Anquetil, vol. 1, Desrez, (présentation en ligne)

- Philippe Nemo, Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporains, Presses Universitaires de France, (ISBN 978-2-13-080753-7, présentation en ligne)

- Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, vol. 1, Libr. internationale, (présentation en ligne)

- Hortense Dufour, Marie-Antoinette, la mal-aimée, Flammarion, , 767 p. (ISBN 978-2-08-129318-2, présentation en ligne)

- Nonna Mayer, Sociologie des comportements politiques, Armand Colin, , 288 p. (ISBN 978-2-200-27042-1, présentation en ligne)

- Charles Zorgbibe, Mirabeau; de Fallois 2008 p. 288

- Claire Cioti, Saint-Just, Nouvelles éditions Debresse, , 316 p. (ISBN 978-2-402-09679-9, présentation en ligne)

- Marie Nicolas Bouillet, Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts, Hachette, (présentation en ligne)

- Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine : The French revolution. 1878-92, vol. 2, Hachette, (présentation en ligne)

- Fabrice Fanet et Jean-Christophe Romer, Les Militaires qui ont changé la France, Editis, , 425 p. (ISBN 978-2-7491-2522-0, présentation en ligne)

- Rita Hermon-Belot, L'Émancipation des juifs en France, Presses universitaires de France, , 128 p. (ISBN 978-2-13-068493-0, présentation en ligne)

- Claude Motte, Isabelle Séguy et Christine Théré, Communes d'hier, communes d'aujourd'hui : les communes de la France métropolitaine, 1801-2001, INED, , 406 p. (ISBN 978-2-7332-1028-4, présentation en ligne)

- Michel Biard et Pascal Dupuy, La Révolution française. Dynamique et ruptures 1787-1804, Armand Colin, , 352 p. (ISBN 978-2-200-25655-5, présentation en ligne)