Transport ferroviaire en Europe

Le transport ferroviaire en Europe souffre de la concurrence de l'avion pour le trafic passager, et de la route pour le fret. C'est en Europe qu'ont été construites les premières voies ferrées.

.jpg.webp)

Histoire

La première locomotive à vapeur à fonctionner sur des rails a été construite par Richard Trevithick et essayée en 1804 au pays de Galles.

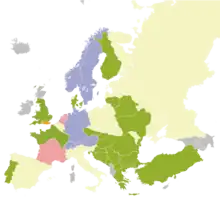

Le réseau

Le réseau européen est constitué d'un ensemble de réseaux nationaux. L'IRG-Rail regroupe les régulateurs de 29 de ces pays, la plupart membres de l'Union européenne, à part la Norvège, le Kosovo, et le Royaume-Uni[1].

33 % de cet ensemble est constitué par les réseaux français et allemand. En Europe, le transport de passagers compte pour 82 % du transport ferroviaire[2].

Sur ce périmètre 54,6 % du réseau est électrifié[2].

Des lignes à grande vitesse existent dans six de ces pays, couvrant une distance totale de 6 886 kilomètres[2].

Le réseau compte 4,15 milliards de trains.kilomètres[2] et 432 milliards de passagers.kilomètres[2].

81,6 % des trains sont des trains de voyageurs[2].

Trois pays, la France, l'Italie, et l'Espagne ont un nombre de passagers.kilomètres par trains.kilomètres supérieur à la moyenne européenne[2].

Par pays

Le transport ferroviaire est assez utilisé en Europe et dans l'Union européenne. Les pays qui y recourent le plus (part modale au dessus de la moyenne européenne), sont la Suisse, l'Autriche, le Danemark, la Hongrie, les Pays-Bas, la France, la Suède, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique.

Les transports sont sensiblement plus importants aux troisième trimestre, et sensiblement moins importants au premier trimestre de l'année civile. La France et l'Allemagne comptent plus de 20000 millions (soit 20 milliards) de passagers kilomètres trimestriels.

En 2011, en rapportant le trafic terrestre (hors bateaux et avions) de voyageurs à la population de chaque pays, il en ressort qu’en moyenne un européen parcourt 11657 km par an, dont 814 km en train. La Suisse (2474 km) se situe nettement au-dessus des pays de l’ue-27 et la France (1 410 km) est première au niveau de l'UE. Par ailleurs, La Suisse a une part modale ferroviaire très importante (17,5 %) par rapport aux pays de l’ue-27 (7 %). La part modale du train dans l'UE atteint son maximum en Autriche avec 11 %, elle approche 10 % aux Pays-Bas et au Danemark, elle et de 9,2 % en France et de 9 % en Suède[3].

| * Source des données : Eurostat mise à jour au 21/09/2016[4] |

Concurrence avec les autres moyens de transport

Les voyageurs

Avec la démocratisation du transport aérien et du transport routier dans les années 1950-1960, le chemin de fer est entré en concurrence avec l'avion (pour les longues distances et les transports rapides) et avec l'autocar et la voiture particulière pour les courtes et moyennes distances. Pour éviter le déclin face à ces deux concurrents, l'UIC a mis en place à partir de 1957 le service TEE. C'était un réseau de trains rapides qui reliaient les grandes villes européenne entre elles pour une clientèle haut de gamme et d'affaires. Ce réseau a disparu au milieu des années 1980.

| |

| |

Les marchandises

Pour le transport de marchandises, le rail est en concurrence principalement avec le transport routier. Sur certains axes, il est également en concurrence avec la voie fluviale, le cabotage et les transports par installations fixes (gazoducs, oléoducs).

Il existe des formes de coopération entre modes : c'est le transport combiné, notamment le combiné rail-route.

Dans les liaisons avec la Chine, le transport ferroviaire est également en compétition avec le transport maritime[7] - [8].

Aspects techniques : la question de l'interopérabilité

Les problèmes d'interopérabilité ferroviaire sont liés aux réglementations nationales. D'un point de vue technique, elles concernent:

- l'écartement des voies

- la signalisation

- l'alimentation électrique

- le gabarit du matériel roulant

D'un point de vue réglementaire :

- le permis de conduire/ la destruction massives des entreprises collaboratrice et intervenantes au sein du transport

L'écartement des rails

En Europe le réseau principal se compose de voies à écartement normal (1 435 mm) et de quatre types de voies à écartement large :

- l'écartement russe : 1 520 mm (Russie, Biélorussie, Ukraine, pays baltes, plus une ligne en Pologne)

- l’écartement finlandais 1 524 mm (Finlande) compatible avec l’écartement russe

- l'écartement irlandais : 1 600 mm (Irlande)

- l'écartement ibérique : 1 668 mm (Espagne, Portugal)

Les lignes à grande vitesse sont toutes à écartement normal, y compris en Espagne.

Il existe en outre de nombreux réseaux secondaires à voie étroite (écartement de 1 000 mm ou 1 067 mm).

Cette différence d'écartement est due à des conflits entre ingénieurs (dans le cas de la péninsule Ibérique par exemple) ou à des stratégies militaires. En effet, il était beaucoup plus difficile à l'époque du début du chemin de fer d'envahir un pays dont l'écartement des rails n'est pas le même. Il n'y avait pas encore de système de changement d'écartement. Il fallait effectuer un transbordement entre deux trains pour continuer sa route sur un réseau qui n'avait pas le même écartement.

Cette différence d'écartement a freiné considérablement le transport ferroviaire international. La technique de changement d'écartement consiste à lever séparément les voitures et les wagons et à remplacer leurs bogies par des bogies pour le nouvel écartement. Cette technique s'est améliorée en levant la rame complète en une seule fois. Mais cette opération prend du temps (environ deux heures pour le Moscou express dont les bogies sont changés à Brest). Entre la France et l'Espagne, du matériel à écartement variable (wagon Transfesa et train de nuit Talgo) a été introduit afin de diminuer le temps de changement d'écartement. Ce matériel a énormément contribué à rendre plus attractif le transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs entre la péninsule ibérique et le reste du continent européen.

La signalisation

Il existe différents systèmes de signalisation ferroviaire en Europe, même à l'intérieur de certains pays, ce qui rend difficile la conception de matériel moteur (locomotive, motrice) transfrontalière. Par exemple, le Thalys PBKA doit gérer les six systèmes suivants :

- LZB et Indusi/PZB, en Allemagne ;

- TBL et TVM, en Belgique ;

- KVB et TVM, en France ;

- ATB, aux Pays-Bas.

Afin d'harmoniser la signalisation ferroviaire en Europe, et donc de permettre à plus de matériels moteurs d'accéder aux différents réseaux (et donc d'améliorer les temps de transports), l'Union européenne a décidé de mettre en place un système de signalisation unique : l'ETCS (système européen de contrôle des trains).

De plus, en Allemagne et aux Pays-Bas, par exemple, les trains circulent à droite, alors qu'en France (sauf en Alsace et en Moselle), en Belgique, en Grande-Bretagne, et dans d'autres pays, les trains roulent à gauche. Les signaux de signalisation ne se trouvent donc pas du même côté de la voie, ce qui implique une mauvaise visibilité de la part des conducteurs lorsque les locomotives passaient les frontières. Avec l'avènement des trains à grande vitesse transfrontaliers, le poste de conduite s'est retrouvé au centre des cabines sur les nouvelles générations des TGV, Eurostar, Thalys et ICE afin de contourner le problème dû au placement des signaux.

L'électrification

- 750 V continu

- 15 kV, 16 2/3 Hz alternatif

- 3 kV continu

- 1,5 kV continu

- 25 kV, 50 Hz alternatif

- non électrifié

Il existe en Europe plusieurs normes d'électrification qui se sont imposées pour des raisons historiques :

- courant continu

- 750 V : Grande-Bretagne + différents réseaux secondaires ;

- 1 500 V : France, Pays-Bas ;

- 3 000 V : Italie, Belgique, Espagne, Pologne, République tchèque, Ukraine, Russie, Slovaquie, Slovénie.

- courant alternatif

- 25 kV, 50 Hz : France, Grande-Bretagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Luxembourg, Portugal, Danemark, Belgique, République tchèque, Biélorussie, Ukraine, Russie, Slovaquie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine du Nord, Serbie, Bulgarie, Roumanie, Lituanie ;

- 15 kV, 16 2/3 Hz : Allemagne, Suisse, Autriche, Norvège, Suède ;

L'alimentation se fait généralement par le contact entre le pantographe et la caténaire (fil conducteur aérien). Or les différents courants utilisés impliquent des types différents de caténaires et de pantographes. Des pays qui utilisent plusieurs types de courant (cas de la France avec le 1 500 V continu et le 25 kV, 50 Hz) sont obligés d'avoir du matériel polycourant pour leur trafic national.

Le courant continu 750 V est généralement amené par troisième rail. Cette technologie ne concerne que certains réseaux secondaires sur le continent, mais elle reste répandue dans le sud de la Grande-Bretagne, ce qui a obligé les trains Eurostar à avoir des patins pour capter le courant.

Le besoin d'avoir du matériel capable de capter différents courants se fait sentir avec l'apparition des TEE. En effet, c'était des trains rapides qui reliaient les grandes villes européennes. Bien qu'à leur apparition à la fin des années cinquante, la majorité des réseaux n'étaient pas électrifiés, certaines lignes nécessitaient du matériel électrique. C'est ainsi qu'à partir de 1964, on voit apparaître des locomotives électriques polycourant (BB 30000 et CC 40100 SNCF, série 15, 16 et 18 SNCB, série 184 et 181 DB).

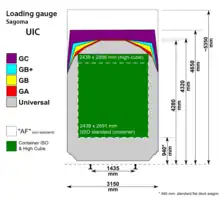

Le gabarit des trains

Les États-Unis ont un gabarit très grand, ce qui leur permet d'avoir du matériel ferroviaire long, large et haut (avec, par exemple, le système double-stack qui consiste à mettre deux conteneurs l'un sur l'autre sur le même wagon.) Cette "quasi absence" de gabarit permet au transport de marchandises par rail aux États-Unis d'être très rentable.

En Europe, le problème est plus compliqué, car le gabarit dépend des pays. En effet, le gabarit allemand est plus important que le gabarit français, qui est lui plus important que le gabarit britannique. Ce qui implique qu'un wagon allemand ne pourra pas forcément rouler en Grande-Bretagne, ce qui est une contrainte supplémentaire pour développer le trafic international.

En ce qui concerne le trafic voyageur, l'Union internationale des chemins de fer a défini des normes européennes pour les voitures voyageurs susceptibles de traverser les frontières. C'est ce qui a permis la multitude de trains EuroCity et EuroNight à travers le continent. L'Eurostar a pour le réseau britannique, des voitures moins longues, moins larges et moins hautes que les TGV classiques.

En ce qui concerne la voie dite « à écartement normal » (1 435 mm), le premier gabarit international fut adopté en 1914 par la convention de Berne. Il est connu sous le nom de gabarit passe-partout international (PPI). Sa largeur est de 3,150 m, sa hauteur de 4,280 m au-dessus de la surface du rail. Tout véhicule ferroviaire respectant le gabarit PPI est apte à circuler sur toutes les voies normales européennes, à l'exception des voies britanniques. Par la suite, l'Union internationale des chemins de fer (UIC) a codifié à plusieurs reprises le concept de gabarit et a défini les quatre gabarits actuellement en vigueur au niveau international:

- le gabarit international (PPI), qui est le plus petit commun dénominateur ;

- le gabarit GA ; c'est le gabarit de base du réseau ferré français ;

- le gabarit GB ; gabarit disponible sur certaines lignes;

- le gabarit GC ; ce dernier est conseillé pour les nouvelles lignes grande vitesse en Europe.

Aspects politiques

La politique européenne des transports ferroviaires est essentiellement axée sur la libéralisation et l’ouverture à la concurrence, tout en espérant une interconnexion des différents réseaux.

L'harmonisation

L'harmonisation européenne pousse à la séparation de l'entreprise ferroviaire du réseau ferroviaire.

Pour exercer son activité dans l'Union européenne, une entreprise ferroviaire doit :

- sur le plan réglementaire, être titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, délivrée par les autorités du pays dans lequel se trouve le réseau exploité, et d'un certificat de sécurité, délivré par un organisme indépendant, qui garantit son professionnalisme ;

- sur le plan technique, elle doit disposer de locomotives et de matériel remorqué (voitures, wagons), qu'elle peut éventuellement louer sur le marché, et disposer de sillons, c'est-à-dire de créneaux horaires de circulation, qui lui sont attribués par le gestionnaire du réseau en contrepartie d'une redevance.

Ces dispositions, qui découlent de directives européennes s'appliquent seulement au réseau ferroviaire principal, à l'exclusion des réseaux locaux, et notamment du réseau de la RATP (Paris).

Ouverture des réseaux à la concurrence

Afin d'augmenter la part du rail aux dépens de la route dans le transport de passagers et de marchandises, l'Union européenne oblige ses États membres à permettre à des compagnies privées de faire rouler des trains sur leur territoire.

L'interconnexion des pays

Standardisation des nouvelles lignes à grande vitesse

Certains pays ont réalisé le passage à grande vitesse en conservant leurs standards locaux; sur lequel ils font rouler un train pendulaire, c'est par exemple le cas de l'Allegro.

Mais le passage à la grande vitesse, définie en Europe comme supérieur à 200 km/h, a aussi été l'occasion de la construction de nouvelles lignes, pour atteindre des vitesses supérieures à 250 km/h.

De fait, des standards européens sont définis :

Certains pays ont déjà des réseaux suivant ces standards :

- Alta Velocidad Española

- Grande vitesse ferroviaire en Italie

- Allemagne: Hanovre - Berlin; Mannheim - Stuttgart; Hanovre - Wurtzbourg; Cologne - Aix-la-Chapelle; Cologne - Francfort ; Nuremberg - Ingolstadt

D'autres pays construisent de nouvelles lignes avec ces standards, formant progressivement un ensemble interconnecté :

- Magistrale européenne

- Tunnel sous la Manche & High Speed 1

- Tunnel de base du Saint-Gothard

- Ligne Mattstetten-Rothrist

D'autres lignes sont aussi construites sans être encore connectées au reste du réseau européen par des services à grande vitesse :

Sur le périmètre de l'IRG rail, les chiffres de 2016 sont les suivants[9], selon les chiffres reportés par les Pays-Bas, le RU, l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne et la Suisse, conformément à la Commission’s Implementing Regulation (EU) 2015/1100 :

- 2012: 6342 kilomètres;

- 2016: 7090 kilomètres.

Façades des bâtiments voyageurs

En Europe, on trouve des essentiellement des gares anciennes, petites ou grandes. Les nouvelles gares ne sont guère plus construites que pour certaines nouvelles lignes TGV.

Le bâtiment voyageurs de la gare de Saint-Germain-en-Laye-Grande-Ceinture, en Île-de-France.

Le bâtiment voyageurs de la gare de Saint-Germain-en-Laye-Grande-Ceinture, en Île-de-France.

La gare de Minden, en Allemagne.

La gare de Minden, en Allemagne.

La gare de Liège-Guillemins, en Belgique

La gare de Liège-Guillemins, en Belgique

Quais

Les quais varient d'une gare à l'autre.

La marquise et les quais de la gare de Foix.

La marquise et les quais de la gare de Foix. La marquise et les quais de la gare de Strasbourg-Ville.

La marquise et les quais de la gare de Strasbourg-Ville. La marquise et les quais de la gare de Sélestat.

La marquise et les quais de la gare de Sélestat.

Vue d'un quai de la gare de Lyon-Saint-Exupéry TGV, avec un TGV Paris – Milan.

Vue d'un quai de la gare de Lyon-Saint-Exupéry TGV, avec un TGV Paris – Milan. Train régional espagnol, dans la gare de Saragosse-Delicias.

Train régional espagnol, dans la gare de Saragosse-Delicias.

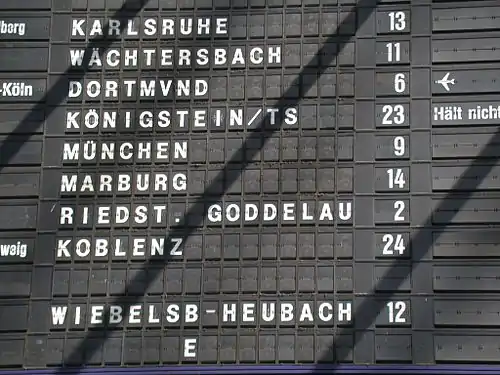

Affichage des trains

Les départs (ou arrivées) sont traditionnellement affichés sur un grand panneau central ; de manière plus moderne, des petits affichages existent aussi parfois sur les quais.

Le tableau d'affichage de la gare de Metz-Ville.

Le tableau d'affichage de la gare de Metz-Ville. Le tableau bilingue des départs, à Bruxelles-Midi

Le tableau bilingue des départs, à Bruxelles-Midi Le tableau d'affichage de la gare centrale de Francfort-sur-le-Main.

Le tableau d'affichage de la gare centrale de Francfort-sur-le-Main. Un écran d'affichage des prochains départs des trains de grandes lignes, à la gare de Paris-Montparnasse.

Un écran d'affichage des prochains départs des trains de grandes lignes, à la gare de Paris-Montparnasse.

Voyages

Si les lignes intérieures des pays européens sont assurées par des compagnies nationales, les principales capitales européennes sont reliées entre elles à travers différents types d'accords.

Par exemple, le TGV relie directement (c'est-à-dire sans changement) Paris à Francfort-sur-le-Main, Paris à Stuttgart et Munich, Marseille à Francfort[10] (grâce au matériel roulant dernière génération produit par Alstom, avec les TGV 2N2, et Siemens pour l'ICE 3), Paris à Londres, Marseille à Londres, Toulouse à Barcelone, Barcelone à Marseille.

Un AVE, en gare de Perpignan.

Un AVE, en gare de Perpignan.

_(2).jpg.webp) Thalys traversant la gare de Cologne Messe/Deutz.

Thalys traversant la gare de Cologne Messe/Deutz. Des Eurostar, à la gare de Paris-Nord.

Des Eurostar, à la gare de Paris-Nord.

Par ailleurs, la navette d'Eurotunnel permet à un voyageur de faire suivre sa voiture avec lui.

Corridors de fret ferroviaire Européens (RFC)

Le , comme établi par la Directive (EU) 913/2010, six corridors (1,2,4,6,7,9) parcourant l'Europe entrent en fonction et leurs sillons peuvent normalement être réservés à un «guichet unique»[11]. Les Corridors 3, 5 et 8, également définis par la Directive (EU) 913/2010, seront quant à eux établis en Novembre 2015, comme prévu par la législation.

L'Annexe II de la législation (EU) 1316/2013 modifie le nom des RFCs, leur attribuant leur nom actuel.

Le Corridor 11 (Amber) a depuis été ajouté à la liste des Corridors de fret ferroviaires européens. Le Corridor 10, Alpes - Balkans occidentaux, n'est quant à lui pas encore implémenté[12].

- Corridor Rhin - Alpes: Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie[13] - [14]

- Zeebruges – Gand — Anvers — Liège

- Gand — Bruxelles – Liège – Cologne

- Flessingue – Rotterdam – (ligne de la Betuwe) — Nimègue

- Amsterdam – Utrecht – Nimègue/Arnhem – Duisbourg – Düsseldorf – Cologne

- Cologne – Coblence – Mayence – Mannheim – Karlsruhe – Bâle – Berne – (tunnel de base du Lötschberg) — Brigue – (tunnel du Simplon) — Novare – Gênes

- Bâle — Lugano — Milan — Gênes

- Distances : Rotterdam – Gênes: 1 400 km / Zeebruges – Gênes : 1 500 km / Distance totale, toutes sections confondues : 2 500 km Nombre de kilomètres de voies 4 900 km

- Corridor assurant le plus gros volume de fret ferroviaire en Europe : 4 ports maritimes, 6 ports intérieurs. Près de 50 terminaux intermodaux.

- Nombre de trains marchandises internationaux :

- Emmerich am Rhein, frontière: ~ 25500

- Aix-la-Chapelle Sud, frontière: ~ 22000

- Bâle, gare badoise: ~ 47000

- Chiasso: ~ 15000

- Luino: ~ 10 000

- Domodossola: ~ 21 500

- Corridor Mer du Nord - Méditerranée: Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse, France[15] - [16]

- Rotterdam / Anvers / Dunkerque / Lille / Liège / Paris – Luxembourg – Metz – Bâle / Dijon – Lyon - Marseille

- Distances : Rotterdam – Lyon : 861 km / Rotterdam – Bâle : 711 km / Distance totale, toutes sections confondues: 3 340 km

- 6 ports maritimes, 70 terminaux intermodaux, Nombre de trains marchandises internationaux annuels : ~27 500

- Corridor 3 Scandinavie - Méditerranée[17] : Finlande - Suède - Norvège - Danemark - Allemagne - Autriche - Italie

- Frontière finno-russe – Hamina/Kotka – Helsinki – Turku/Naantali – (ferry) Stockholm – Malmö

- Oslo – Göteborg – Malmö – Trelleborg

- Malmö – (Øresundsbron (Lien fixe du Fehmarn Belt)) — Copenhague – Kolding/Lübeck – Hambourg – Hanovre

- Brême – Hanovre – Nürnberg

- Rostock – Berlin – Leipzig – Munich

- Nuremberg – Munich – Innsbruck – (tunnel de base du Brenner) — Vérone – Bologne – Ancône/Florence (voir LGV Milan - Bologne)

- Livourne/La Spezia - Florence – Rome – Naples – Bari – Tarente – La Valette

- Naples – Gioia Tauro – Palerme/Augusta – La Valette

- Corridor 4 Atlantique: Portugal, Espagne, France[18]

- Sines – Lisbonne / Leixões / Sines – Elvas / Algeciras / Madrid / Medina del Campo / Bilbao / Saint-Sébastien / Irún / Bordeaux / Paris / Le Havre / Metz-Woippy.

- Longueur : 4 500 km

- Corridor 5 : Baltique-Adriatique

- Corridor 6 Méditerranée : Espagne, France, Italie, Slovénie, Hongrie

- Almería - Valence/Madrid - Saragosse/Barcelone - Marseille - Lyon - Turin - Milan - Vérone - Padoue/Venise -Trieste/Koper - Ljubljana - Budapest - Zahony

- Longueur : 6 600 km

- Corridor 7 : Orient/Med-Est[12]

- Bremerhaven / Wilhelmshaven / Rostock / Hamburg – Praha – Vienna / Bratislava – Budapest – Bucureşti Constanţa/Vidin – Sofia –/ Burgas / Svilengrad (Bulgarian-Turkish border) /Promachonas – Thessaloniki – Athína – Patras[19]

- Corridor 8 : Mer du Nord - Baltique[12]

- Corridor 9 : Tchéquie-Slovénie/Rhin-Danube[12]

- Corridor 10 : Alpes-Balkans occidentaux[12]

- Corridor 11 : Ambre[12]

- Koper — Ljubljana –/Zalaszentiván — Sopron/Csorna –/(Hungarian-Serbian border) — Kelebia — Budapest –/– Komárom — Leopoldov/Rajka — Bratislava — Žilina — Katowice/Kraków — Warszawa/Łuków — Terespol — (Polish-Belarusian border)[20]

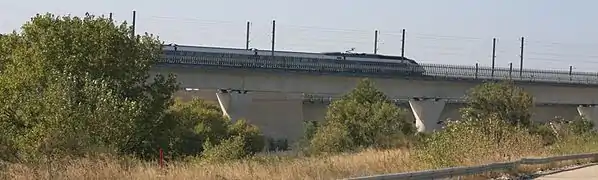

Ouvrages d'art

Une rame TGV Sud-Est, sur l'un des viaducs d'Avignon.

Une rame TGV Sud-Est, sur l'un des viaducs d'Avignon.

Notes et références

- « Brexit : « En affichant pour la première fois leur désaccord, les Vingt-Sept ont plutôt fait le jeu de Londres » », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/04/Final-report.pdf

- [PDF]Les mobilités en Europe - état du marché des transports de voyageurs et de marchandises - Rapport 2013, SNCF

- ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Quarterly_evolution_rail_passenger_transport_%28mio_pkm%29_2014.png

- http://www.oecd.org/daf/competition/Rail-transportation-Services-2013.pdf

- https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/pocketbook2016.pdf

- Ouverture d'une liaison ferroviaire pour le fret entre la ville chinoise de Chongqing et Anvers; sur le site french.peopledaily.com.cn

- Le port d'Anvers est désormais connecté par rail à la ville chinoise de Chongqing, sur le site k-transport-logistique.fr

- http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2018/04/irg-rail_-_sixth_annual_market_monitoring_working_document.pdf

- « La SNCF et la Deutsche Bahn prolongent leur coopération », sur MobiliCités (consulté le )

- www.ville-rail-transports.com/content/18812-six-corridors-fret-transeurop%C3%A9ens-op%C3%A9rationnels

- (en-US) « Rail freight corridors general information », sur RailNetEurope, RNE (consulté le )

- Corridor de fret ferroviaire, sillon.ch.

- Corridor de fret Rhin - Alpes, Office fédéral des transports, Confédération suisse.

- Corridor de fret Mer du nord - Méditerranée, Office fédéral des transports, Confédération suisse.

- Corridors européens de fret. Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (arafer)

- Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor, texte additionnel.

- [PDF]Mise en service commercial des 3 corridors de fret ferroviaire européens traversant la France, Réseau ferré de France, communiqué de presse, 20 novembre 2013, Paris.

- (en) « RFC-7 - About Us », sur www.rfc7.eu (consulté le )

- « Amber Rail Freight Corridor », sur rfc-amber.eu (consulté le )

- « Lamy Concurrence », sur wk-transport-logistique.fr (consulté le ).