Poudrerie nationale du Ripault

La poudrerie nationale du Ripault est une ancienne poudrerie installée sur le territoire de la commune française de Monts, dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire.

(carte postale).

| Type d'usine | |

|---|---|

| Superficie |

120 hectares |

| Opérateur | |

|---|---|

| Effectif |

6000 (max) (1917) |

| Date d'ouverture |

1786 |

| Date de fermeture |

en activité (2018) |

| Situation | |

|---|---|

| Coordonnées |

47° 17′ 38″ N, 0° 40′ 20″ E |

|

|

|

Elle est créée à la veille de la Révolution en 1786 par Antoine Lavoisier, régisseur général de l'Administration royale des poudres, en remplacement d'une tréfilerie établie sur le cours de l'Indre quelques années auparavant, cette tréfilerie faisant elle-même suite à des moulins à farine mentionnés au XVIe siècle. Elle prend de l'importance tout au long du XIXe siècle et elle est considérée, dans les années 1840, comme « la plus belle poudrerie d'Europe ». Pendant la Première Guerre mondiale, elle emploie jusqu'à 6 000 ouvriers et connaît un grand développement en produisant la poudre B qui a supplanté la poudre noire. Au début de la Seconde Guerre mondiale, au maximum de son extension, ses installations s'étendent sur 120 ha.

Son histoire est ainsi marquée par des phases d’expansion correspondant aux périodes où la France, en guerre, a des besoins accrus en poudre et explosifs, mais elle est aussi jalonnée d'accidents (incendies et explosions). Le plus grave d'entre eux tue au moins 74 personnes, en blesse 345 autres — le bilan reste toujours incertain — et la ravage accidentellement le alors qu'elle est réquisitionnée par les autorités allemandes. Son activité redémarre en 1945, mais la forte réduction des besoins en explosifs la contraint à diversifier ses activités avec la fabrication de meubles, de peintures et d'antibiotiques, jusqu'à sa fermeture en 1959.

La presque totalité du site et une partie du personnel sont repris en 1961 par le commissariat à l'énergie atomique (CEA) pour la direction des applications militaires (DAM) qui l'exploite toujours en 2018 ; ses activités devraient s'ouvrir davantage au domaine civil dans les années suivantes. Une zone industrielle, qui couvre une partie des terrains revendus par la poudrerie à sa fermeture mais s'étend au-delà, se développe au sud du site. Un musée, inaccessible au public puisqu'il se trouve dans l'enceinte du centre du CEA, retrace l'histoire de la poudrerie.

Contexte historique et géographique de la fondation du Ripault

Dès 1764, le roi Louis XV envisage la création d'une poudrerie en Touraine ou en Anjou. Cette localisation, sur les grands axes de circulation est-ouest du Val de Loire et nord-sud de Paris à Bordeaux, semble avantageuse. En outre, le salpêtre entrant dans la fabrication de la poudre trouve sur les murs et dans les carrières de tuffeau de ces provinces les conditions idéales à sa formation, grâce au climat doux et humide du Val de Loire[F 1] : au début des années 1760, la généralité de Tours fournit annuellement environ 450 tonnes de salpêtre à la raffinerie de Saumur. Pourtant, les prospections engagées alors pour trouver un site convenant à l'implantation de la poudrerie n'aboutissent pas[F 2].

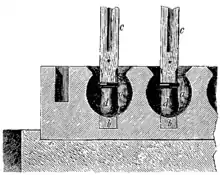

Dès 1575, au nord-est de la paroisse de Monts, à la limite de Montbazon, des moulins à farine sont déjà établis sur le cours de l'Indre sous le nom de « moulins de Candé », près de l'ancien château de Candé dont ils dépendent alors. Après avoir changé plusieurs fois de propriétaires, ils sont totalement détruits par une crue de l'Indre en 1770 mais des crues antérieures les avaient probablement fragilisés. Cette crue majeure intervient alors que la vente à deux nouveaux propriétaires est déjà signée[1]. Ces moulins sont reconstruits en 1772 de manière à actionner une tréfilerie — la force motrice générée par la chute d'eau de 1,40 m est suffisante — travaillant pour la Marine royale et employant 72 ouvriers. Le duc de Rohan-Guéméné, seigneur de Montbazon, a donné son accord indispensable à cette transformation[1]. Dès la mise en service de la tréfilerie, les propriétaires installés plus en aval sur l'Indre se plaignent de ce que les aménagements de l'usine ont perturbé le débit de la rivière, rendant leurs moulins moins performants[2]. L'activité de cette usine cesse en 1785[F 3] après de graves problèmes financiers principalement liés à la crise économique née de la guerre d'indépendance des États-Unis et malgré plusieurs demandes d'aide adressées au roi Louis XVI, restées sans réponse[3] ; d'importantes avances, consenties à de gros clients de la tréfilerie mais jamais remboursées, grèvent également les finances de l'entreprise[4].

Le toponyme de « Ripault », plus anciennement orthographié « Ripaux », semble provenir du latin ripoe, lui-même issu de rip(a, ae) : « rive d'un cours d'eau » (l'Indre en l'occurrence)[5].

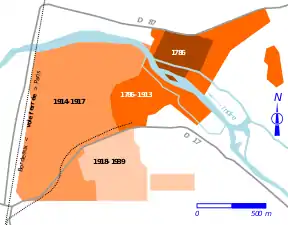

Localisation

L'implantation primitive de la poudrerie du Ripault se fait sur la rive droite de l'Indre, en limite des communes actuelles de Montbazon et Monts, entre la rivière et la route (actuelle D 87) qui relie les deux communes. Elle s'étend par la suite vers le sud, sur la rive gauche de l'Indre, et vers l'ouest, mais la ligne ferroviaire Tours-Bordeaux, ouverte en 1851 entre Tours et Poitiers, constitue dans cette direction une limite que l'usine ne franchit pas. Le bourg de Monts, encore plus au sud-ouest, est séparé de la poudrerie par la voie ferrée, construite en fort remblai à ce niveau.

Historique

Une poudrerie remplace la tréfilerie

En 1786, Antoine Lavoisier, fermier général et régisseur général de l'Administration royale des poudres, achète la tréfilerie et y installe une poudrerie dont la direction est confiée à Jean René Denis Riffault des Hêtres qui avait repris les prospections initiées sous Louis XV et découvert le site du Ripault. Riffault, franc-maçon, a probablement bénéficié de son réseau de relations pour trouver ce site : il appartient à la même loge maçonnique que l'un des derniers propriétaires de la tréfilerie[F 4]. La poudrerie fonctionne dans les bâtiments et avec le personnel de l'ancienne tréfilerie dont les moulins, reconstruits en 1787[G1 1], actionnent les pilons servant à écraser et malaxer salpêtre, charbon de bois et soufre qui composent la poudre à canon. En 1788, la poudrerie occupe dix hectares sur la rive droite de l'Indre avec quatre moulins commandant au total 80 pilons[6], douze ateliers, des grenoirs et des séchoirs, des magasins, des logements pour les cadres et une chapelle transformée en séchoir en 1793[G1 2], seul bâtiment de cette époque encore debout au XXIe siècle. Les ouvriers habitent en dehors de l'enceinte de la poudrerie[F 4]. En 1789, la poudrerie emploie une centaine de personnes[7] qui semblent bénéficier dès cette époque d'une prise en charge médicale totale et gratuite[G2 1]. Jusqu'en 1791, l'entreprise s'agrandit progressivement en rachetant des terrains aux propriétaires du château de Candé[G1 3] et pendant cette période elle fabrique de la poudre de guerre, de la poudre de mine et de la poudre de chasse[G1 4]. Cette prospérité de la poudrerie suscite cependant des conflits de voisinage : en effet, les propriétaires de prés situés en amont de la poudrerie constatent que leurs pâturages sont fréquemment inondés par des crues de l'Indre depuis que le Ripault a édifié des barrages pour réguler l'alimentation de ses moulins[G1 5]. En outre, le statut des ouvriers, exemptés de certaines taxes et impôts, suscite un peu de jalousie chez les autres habitants[8].

Menace temporaire de fermeture

Toutefois, au début des années 1790, bien que « la Patrie en danger » augmente les besoins en poudre, l'existence de la poudrerie est remise en cause. Un nouveau mode de fabrication de la poudre voit le jour en région parisienne, beaucoup plus rapide (quelques heures seulement) et plus simple que le système de pilons traditionnels, dont le gouvernement décrète alors l'abandon, d'autant qu'il souhaite centraliser la production en région parisienne, ce qui déclenche le l'une des rares grèves du personnel dans l'histoire de la poudrerie[G2 2]. Riffault, pour démontrer la compétitivité de son établissement, améliore la technique des pilons, invente un procédé de séchage rapide en étuve et relance le Ripault, dont le maintien est officiellement acquis en 1796. Entre-temps, la guerre de Vendée accroît les besoins en poudre dans l'ouest de la France au bénéfice du Ripault, et l'explosion de la poudrerie de Grenelle le (environ 536 morts et 827 blessés[9]) provoque un report de la production sur les sites de province[F 5]. C'est ainsi que le Ripault approvisionne les troupes combattant à Tours, mais aussi dans l'ensemble du Val de Loire, ainsi qu'en Mayenne[10]. Dans les décennies qui suivent sa fondation, la poudrerie du Ripault se dote d'entrepôts de stockage « satellites » à Bourges, Châtellerault, Le Mans, Limoges, Saumur et Tours[G1 6]. C'est de ce dernier point que part, sur la Loire, la poudre destinée aux ports atlantiques de la Marine[G1 7].

Agrandissements successifs au XIXe siècle

| Villes où sont livrées les poudres du Ripault au début du XIXe siècle[G1 8]. | ||

| ||

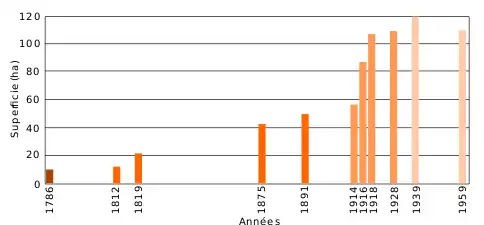

Après la retraite de Russie, il faut reconstituer l'armée impériale, grâce à des recrutements massifs. Les employés du Ripault sont exemptés de conscription, à condition d'être mariés, ce qui contribue à rendre attractif un emploi à la poudrerie[11]. L'installation initiale, formée de quatre moulins à poudre sur un terrain de 9 hectares, est agrandie en 1815, et couvre désormais 22 hectares sur la rive droite de la rivière, permettant une production de 250 tonnes de poudre noire par an[Note 1] avec un effectif de 40 ouvriers encadrés par 4 officiers[F 6]. Le salpêtre est produit régionalement, tout comme le charbon de bois de bourdaine, fabriqué au Ripault à partir de bois provenant du Cher, de l'Indre-et-Loire et de la Sarthe[13] - [G1 9] ; le soufre, extrait des régions volcaniques de l'Italie du Sud[G1 10], transite par Marseille où il est raffiné[F 5].

Sous Louis-Philippe, le Ripault est considéré comme la plus belle poudrerie d’Europe et ses productions sont distribuées dans une grande partie de la France ; d'autres poudreries, comme celles d'Esquerdes ou de Vonges, commercent également avec le Ripault[G1 8]. Une étude menée dans les années 1830 sur les propriétés des poudres françaises montre que si la poudre du Ripault n'est pas la plus puissante, elle occasionne moins de dommages aux armes qui l'utilisent[14]. En , en écho aux journées de Juin, les ouvriers du Ripault se mettent en grève et marchent en direction de Tours mais le chanoine François Manceau arrive à négocier leur retour à Monts[F 7]. Cette même année, le réseau actuel de canaux est mis en place, tout comme la première usine équipée de meules[6], technique qui finit par supplanter peu à peu les pilons[G2 3]. Une nouvelle extension a lieu en 1851 grâce aux premiers achats de terrains sur la rive gauche de l'Indre ; le Ripault emploie alors 200 à 300 personnes[G2 4]. En 1864, la poudrerie produit de la poudre de guerre, de la poudre de mine et de la poudre de chasse, destinées au marché intérieur ou à l'exportation[G2 5]. L'année suivante, le Ripault et quatre autres poudreries passent sous l'autorité du ministère de la Guerre, leur production étant destinée à un usage exclusivement militaire ; d'autres établissements fabriquent de la poudre à usage civil. La poudrerie est profondément réaménagée pour répondre à cette nouvelle orientation avec notamment des échanges d'équipements entre les établissements[F 6]. C'est également à cette date qu'est construite l'enceinte du Ripault, toujours en place, sur la rive droite de l'Indre[15]. L'extension du Ripault est alors rendue nécessaire par les besoins en poudre des guerres de Napoléon III (Crimée, Italie et Mexique)[16].

Au cours de la guerre de 1870, le Ripault est occupé et partiellement pillé par les troupes prussiennes, même si la plupart des machines ont pu être démontées préventivement et envoyées à la poudrerie nationale de Toulouse[F 8], et l'usine tourangelle est évacuée vers le [17]. En 1873, le gouvernement décide d'installer sur le site des machines à vapeur. Dans cette optique, 20 hectares supplémentaires sont achetés sur la rive gauche de l'Indre et la poudrerie rejoint la route de Montbazon. En outre, dans la première moitié des années 1870, en raison de l'annexion de l'Alsace-Moselle, le Ripault accueille de nombreux ouvriers de la poudrerie nationale de Metz qui souhaitent rester français, et la population de Monts augmente de manière significative à cette époque. Le Ripault reçoit le la visite du maréchal de Mac Mahon, président de la République[F 8]. En 1879, une crue de l'Indre[18] emporte le pont de pierre qui, dans l'enceinte de la poudrerie, enjambe la rivière ; il est peu après reconstruit en métal[15]. En 1894, la poudrerie commence à fabriquer la poudre sans fumée ou poudre B[19], inventée en 1884 par Paul Vieille, cette production, qui marque une rupture dans les techniques utilisées au Ripault, remplace progressivement celle de la poudre noire[G2 6] (stoppée en 1907[G2 7]). La poudrerie s'étend alors sur une surface qui atteint 50 hectares[F 9]. Le Ripault participe également aux études relatives aux améliorations des poudres[20].

Première Guerre mondiale

En 1910, Victor-Eugène Ardouin-Dumazet, visitant la Touraine, décrit la poudrerie comme un ensemble de petits bâtiments disséminés dans le « cadre enchanteur » d'un paysage bucolique[21]. À la veille de la Première Guerre mondiale, de 1911 à 1914, la poudrerie se voit équipée de trois presses, d'une centrale thermique et d'un raccordement à la ligne ferroviaire de Paris à Bordeaux à partir de la gare de Monts[G2 8] ; elle s'étend vers l'ouest jusqu'au pied du remblai de cette voie ferrée après l’achat des terres de la ferme de « la Bade » — ce lieu-dit est déjà mentionné sur la carte de Cassini. Pendant la guerre, elle emploie jusqu'à 6 000 ouvriers dont 1 270 femmes[22] et s'étend sur 56 hectares, puis en 1917, sur 87 hectares avec une nouvelle usine au sud du site, justifiée par les besoins de l'armée et dédiée à la fabrication de la poudre B qui mobilise environ 3 500 personnes à elle seule[23]. En 1918, la superficie passe à 108 ha[G2 9]. La poudrerie dispose également de plusieurs usines annexes dans d'autres régions, comme celle de Paimbœuf qui l'approvisionne en acide sulfurique[24].

En 1920, la paix revenue, l'unité récente de fabrication de la poudre B est mise en sommeil et l'effectif redescend à 250 ouvriers[F 8]. Le Ripault fabrique alors, entre autres explosifs, de la ballistite et de la schneidérite[Note 2] pour les obus[F 10] - [27].

Conditions de travail et sécurité au cœur des préoccupations

Les ouvriers travaillant au Ripault disposent, dès le XIXe siècle, d'avantages sociaux non négligeables. Ils ont accès à tarifs préférentiels à des soins médicaux ou chirurgicaux ; des bains-douches sont à leur disposition, ainsi qu'une école et un magasin d'approvisionnement coopératif ; une société de secours mutuel est créée à leur intention[G2 11].

Dès 1843, une forme d'audit interne est mise en place pour évaluer les risques d'accidents et identifier les mesures à prendre pour les limiter ; cette démarche concerne les matériaux de construction employés, la formation du personnel et le contrôle régulier de l'état du matériel[G2 12]. Ces mesures sont progressivement mises en œuvre pour limiter les risques de propagation de l’incendie en cas d’explosion[Note 3]. C'est ainsi qu'au début du XXe siècle les différents ateliers de fabrication et les zones de stockage, de taille modeste, sont largement disséminés sur le site et séparés par des talus et des haies ; ceci explique la grande superficie de la poudrerie.

Ce cadre de travail verdoyant et bocager est également de nature à limiter le stress chez des personnes qui travaillent dans la crainte perpétuelle de l'accident[G1 11]. Cette conscience collective d'un danger quotidiennement encouru et partagé fait naître chez les ouvriers du Ripault un « fort sentiment de solidarité face à l'adversité, comparable à celle des mineurs du Nord ». Pourtant, ce sentiment n'est pas renforcé par la proximité dans la vie quotidienne car, à la différence des corons, il n'existe pas au Ripault de véritable cité ouvrière, les habitations étant disséminées dans la vallée de l'Indre, exception faite des camps de la fin des années 1930, à l'existence éphémère[F 7].

Les ouvriers sont fouillés à leur entrée sur le site, allumettes et briquets sont confisqués[Note 4]. Toute personne travaillant dans l'enceinte du Ripault doit, en entrant, se changer et revêtir un uniforme noir en tissu de laine incombustible, chausser des sandales en caoutchouc ou des sabots de bois non cloutés ; cet habillement est entretenu sur place. Tous les outils métalliques sont en cuivre pour ne pas risquer de produire d'étincelles. Pour des raisons de sécurité, la vapeur nécessaire au fonctionnement du chemin de fer d'entreprise installé en 1875[G2 13] (écartement des rails de 600 mm, valeur courante pour des chemins de fer industriels ou militaires) est produite à l’extérieur de l'enceinte et les locomotives sans foyer fonctionnent à la vapeur comprimée[F 11].

Malgré ces précautions, plusieurs explosions ou incendies se produisent au Ripault en 1811, 1825 (12 victimes le ), 1839, 1877, 1901 (18 morts le [29]), 1917 (trois accidents successifs faisant au total deux victimes) et 1925[F 6] - [30]. Ces accidents sont les plus graves enregistrés mais d'autres incidents sont également signalés[31] - [Note 5]. Au début du XXe siècle, Victor-Eugène Ardouin-Dumazet remarque que les ouvriers travaillant dans d'autres poudreries où se prépare la poudre B ont « les mains et la figure d'un jaune-citron », mais que ce n'est pas le cas pour les ouvriers du Ripault qui conservent « leur teint frais et clair »[32]. Ces symptômes sont probablement dus à l'inhalation des vapeurs des solvants utilisés pour la préparation de la poudre B (éthanol, éther diéthylique) ; ces vapeurs provoquent des maladies professionnelles qui réduisent l'espérance de vie des employés des poudreries, et elles touchent les « Ripaulins » (surnom donné aux employés du Ripault) dans les années 1930[F 13].

D'une guerre à l'autre

|

Dans l'entre-deux-guerres, la présence du Ripault a une incidence inattendue sur la démographie des communes voisines : l'installation des étrangers y est interdite en raison de la proximité de ce site relevant de la Défense nationale[33].

En 1937, la poudrerie est réactivée avec la mise en place d'une nouvelle presse et de silos, puis cinq presses supplémentaires sont installées en 1939 ; l'effectif monte alors à 850 ouvriers et la poudrerie s'étend sur 120 ha, le secteur dit de « la Gargousserie » étant implanté au sud de la route de Montbazon (actuelle D 17) ; il existe en outre, en dehors de l'enceinte, à l'est du site, une aire de tir équipée de mortiers-éprouvettes où sont testés les explosifs et leur incidence sur les armes qui les utilisent. L'étanchéité des conteneurs de poudre (des caisses de bois extérieurement revêtues de zinc) est régulièrement vérifiée par immersion dans l'Indre[F 9]. La poudrerie du Ripault gère également un parc de stockage de poudre de plus de 50 ha à Sillars dans la Vienne[F 8]. Quatre camps destinés à loger les « Ripaulins » sont construits sur un même modèle à un peu plus d'un kilomètre de l'enceinte (nord-ouest et sud-ouest à Monts, nord-est à Veigné et sud-est à Montbazon)[G2 14]. Au , l'effectif de la poudrerie culmine à 5 708 ouvriers[G2 15] mais la production est fortement perturbée par la guerre : le personnel qualifié mobilisé est remplacé par des employés moins expérimentés, nécessitant une réorganisation complète des équipes en fonction des postes de travail[G2 16]. Il est également fait appel à de la main d'œuvre étrangère, polonaise ou indochinoise[G2 15].

Dès le [Note 6] la production et une partie du personnel sont transférés à Bergerac[F 8] — il reste environ 150 à 200 personnes au Ripault[G2 15] — mais les bâtiments sont toujours entretenus[35] bien que certains stocks de poudre soient détruits sur place conformément aux consignes de la préfecture[36], alors que d'autres sont cachés dans les caves du château de la Roche-Racan à Saint-Paterne-Racan dans le nord du département[G2 17]. La garde de la poudrerie est confiée au 32e régiment d'infanterie[G2 18]. À ce moment-là, le camp de la Lande, l'un des camps construits à la fin de 1939 pour loger les ouvriers du Ripault et disposant de 26 bâtiments sur une superficie de 7,5 ha[37], est utilisé comme camp d'internement : il est occupé, à partir de 1940 alors qu'il est vide de ses occupants habituels, par des Juifs polonais évacués de Moselle puis refoulés de la région bordelaise. Ces derniers, transférés au camp de Drancy, puis vers Auschwitz en 1942 (14 survivants recensés pour 422 déportés[F 8]), sont remplacés par plus de 300 femmes communistes de la région parisienne[38].

Fonctionnement de la poudrerie en 1943

Fin 1942, les autorités d'occupation décident de remettre la poudrerie du Ripault en état de fonctionnement[G2 19] pour la fabrication de poudre au profit de l'armée allemande dans le cadre du « Pulver Plan »[15] - [Note 7] : sa production est destinée au front de l'Est. La poudrerie fonctionne sous commandement militaire français avec du personnel français local, rapatrié de Bergerac ou d'Allemagne[Note 8], 1 000 à 4 000 personnes selon les sources[36] - [Note 9], mais une demi-douzaine de responsables allemands sont sur place, logeant dans l'enceinte de la poudrerie, leur tâche se limitant à vérifier la qualité de la production[41].

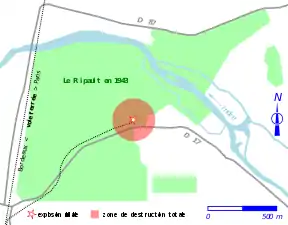

Explosion et bilan

|

Le à 11 h 3 survient une explosion qui fait officiellement 55 morts et 19 disparus mais le nombre des victimes pourrait atteindre la centaine, car les Allemands n'ont jamais publié de bilan humain dans leurs rangs et les personnes décédées ultérieurement de leurs blessures ne sont pas comptabilisées[42]. Les chantiers de la jeunesse française interviennent pour la première fois sur le site du Ripault ce matin-là, dans des ateliers de fabrication de poudre à canon ; un premier bilan provisoire fait état de deux morts parmi les jeunes de ces chantiers[43], nombre qui est en définitive porté à sept[44]. L'explosion blesse également 345 personnes, dont 145 gravement. La plupart des morts et des blessés sont victimes de brûlures ou de l'effet de souffle. L'explosion d'un convoi en cours de déchargement creuse un cratère de 15 m de profondeur et entraîne la destruction d'une grande partie des installations[F 12] : vingt-et-un ateliers sont rasés dans des explosions se propageant de proche en proche. La totalité des maisons du hameau de Vontes, près de l'entrée sud de la poudrerie, est soufflée. Tous les bâtiments disparaissent dans un rayon de 155 m autour du point de l'explosion initiale[40].

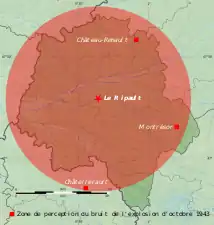

Les effets sont ressentis jusqu'à Tours, à 10 km de là, où des vitrines se brisent[45] et où la voûte d'une église s'effondre partiellement[46]. Par contre, l'onde de choc de l'explosion n'atteint pas le bourg de Monts, tout proche : il se trouve protégé par le remblai de la voie ferrée Paris-Bordeaux, haut de plus de 20 m, qui le sépare de la poudrerie[47]. Il est possible que le plafond nuageux, très bas ce jour-là, ait accentué les effets au sol, en limitant la dispersion de l'onde de choc en altitude[40]. Le bruit des explosions est entendu dans un rayon d'au moins 50 km, jusqu'à Château-Renault, Châtellerault et Montrésor[48].

Les dégâts sont évalués à 200 millions d'anciens francs (plus de 46 millions d'euros en 2017) pour la poudrerie et 10 millions de francs (2,3 millions d'euros en 2017) pour les constructions privées, habitations principalement, hors de la poudrerie[G2 20].

Un monument à la mémoire des victimes de tous les accidents du Ripault est érigé dans le cimetière de Monts. Une cérémonie du souvenir y a lieu le de chaque année[49].

Causes du sinistre

Le quotidien La Dépêche du Centre, dont les autorités allemandes permettent la parution soigneusement contrôlée[Note 10], n'indique pas précisément le lieu de l'explosion dans son édition du [F 14]. Toutefois, le bouche-à-oreille a déjà fait parvenir la nouvelle à la population de Tours qui voit, de plus, le panache de fumée s’élever de l'horizon. La rumeur évoque un sabotage, fausse information que Radio Londres s'empresse pourtant d'exploiter[51]. L'explosion est en réalité accidentelle et due à une succession de négligences et de décisions inadaptées. D'ailleurs, le précédent, une première explosion accidentelle fait 3 morts, laissant supposer un relâchement dans l'observation des consignes de sécurité dans la poudrerie[G2 21].

À la mi-octobre, le Ripault manque de nitrocellulose pour élaborer la poudre B. Un stock, fabriqué en 1940, est convoyé par rail depuis la poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles (19 wagons en trois arrivages pour 240 t de nitrocellulose) jusqu'au Ripault mais le vendredi , alors que les wagons sont stationnés dans la poudrerie, près de son entrée sud située sur la route de Montbazon, les analyses révèlent que le taux d'hygrométrie de la nitrocellulose n'est que de 5 % au lieu des 25 % imposés pour limiter le risque d'explosion ; en outre, certaines caisses en bois, partiellement éventrées, laissent échapper une partie des 150 kg de nitrocellulose qu'elles contiennent. L'explosif n'aurait pas dû être expédié dans ces conditions et le préfet de région demande, dans un courrier adressé au ministre de la Production industrielle, des sanctions à l'encontre du directeur de la poudrerie de Saint-Médard[G2 22]. Les ouvriers refusent de procéder au déchargement du train : la nitrocellulose excessivement sèche est très facilement inflammable. Ils y sont pourtant contraints car la SNCF souhaite rentrer au plus vite en possession de ses wagons et le travail reprend le lundi 18, sans mesure de sécurité complémentaire ; les documents ne précisent pas qui a donné cet ordre[52]. L'élément déclencheur de la catastrophe n'est pas connu dans le détail mais il est possible qu'une étincelle causée par le frottement d'une roue sur le rail ait enflammé de la nitrocellulose trop sèche tombée d'une caisse défectueuse[G2 23] ; cette hypothèse ne peut être corroborée car aucun témoin proche n'a survécu, les corps des victimes tuées dans la zone du déchargement n'ont jamais été retrouvés et les éventuels indices matériels ont été détruits par la violence de l'explosion[40]. Le camp de la Lande sert à reloger temporairement la centaine de personnes sinistrées[G2 24] - [53].

Ce désastre a une incidence importante sur l'urbanisation dans le secteur du Ripault. En 1947, la guerre finie, la première mesure de sécurité adoptée à Monts, pour limiter les effets d'un accident comparable à celui de 1943, est la création d'une zone tampon interdite aux constructions à vocation résidentielle autour de la poudrerie[G2 25].

Activité poudrière en régression

Les installations ne sont remises en état qu'en 1945 à l'ouest du site, partie la moins endommagée par l'explosion et, avec la fin du conflit et la baisse des demandes de poudre, les activités traditionnelles de la poudrerie diminuent progressivement. De plus, installations et matériels sont vieillissants (plus de 30 ans d'âge pour certains)[G2 26]. La poudrerie est utilisée pour le traitement des munitions américaines endommagées, pour la fabrication de poudre de guerre puis dès 1946, de la poudre de chasse (K)[F 11]. En 1952, le Ripault cesse de fabriquer des poudres à usage militaire livrées aux États-Unis pour le compte de l'OTAN[G2 27]. De 1953 à 1957, l'activité est principalement limitée à la récupération de tolite sur des munitions déclassées[15].

Tentatives de diversification

Pour employer le personnel de la poudrerie que la baisse des activités traditionnelles risque de réduire au chômage, les métiers exercés au Ripault se diversifient largement. Un service d'études biochimiques est créé dès 1946[Note 11] ; une partie du site, de manière assez éphémère, est dédiée à la fabrication d'antibiotiques (pénicilline et tyrothricine) pour laquelle Roger Bellon est sollicité[15] - [54] - [55]. La production d'antibiotiques, qui emploie environ 200 personnes[G2 28], s'avère non rentable et s'arrête en 1948[G2 29]. En 1950, la Cour des comptes estime que cette activité commerciale est de toute manière incompatible avec le statut de la poudrerie et la production est transférée en nom propre au laboratoire Roger Bellon[56] qui n'agissait alors que comme sous-traitant de la poudrerie. Les laboratoires Roger Bellon construisent alors 6 000 m2 de bâtiments et l'unité est opérationnelle dès 1951 ; l'usine s'agrandit en 1957 de l'autre côté de la D 17, sur le site de « la Gargousserie »[57]. Cette mutation technologique est définitive sur une partie du Ripault où l'industrie pharmaceutique reste implantée depuis lors[58].

La poudrerie produit également certaines peintures Valentine pour compenser la destruction par bombardement de l'usine de Gennevilliers pendant la guerre. Elle se consacre aussi à la confection de meubles (lits pour enfants) ; certains secteurs du site du Ripault et du parc de stockage de Sillars sont par ailleurs mis en culture mais ces deux dernières activités, elles aussi non rentables, sont abandonnées dès 1950[G2 30].

Reprise par le CEA

En 1959, le ministre des Armées Pierre Guillaumat annonce la cessation définitive de l'activité de la poudrerie dans le cadre d'un plan global de réorganisation de la filière nationale, la production étant transférée à Pont-de-Buis-lès-Quimerch, ce qui déclenche une grève du personnel[F 7]. Quarante des ouvriers sont reclassés dans le cadre de la reprise du site en 1961 par le CEA pour la direction des applications militaires (DAM), décision annoncée par le Premier ministre Michel Debré. Le Ripault travaille à la mise au point des dispositifs de mise à feu des missiles balistiques nucléaires français et mène des recherches dans le domaine des piles à combustible[F 11] - [59]. Une partie des bâtiments, au sud du site, est cédée à l'entreprise pharmaceutique du laboratoire Roger Bellon qui s'agrandit[F 10] (580 employés dans les années 1970[60]) et dont certains ouvriers logent au camp de la Lande avant sa destruction en 1970[61]. D'autres bâtiments sont confiés au fabricant de règles à calcul Graphoplex qui en 1973 regroupe à Monts l'ensemble de sa production[62]. Le centre du Ripault se sépare ainsi de tous les terrains de l'ancienne poudrerie situés au sud de la D 17. Même si l'activité évolue après la reprise par le CEA, le risque d'explosion persiste : deux ouvriers sont tués le [F 6] ; un autre meurt le [63].

Au XXIe siècle, le CEA du Ripault se consacre à la conception et la fabrication de nouveaux matériaux, ainsi qu'à des études sur les énergies alternatives[64]. Le centre possède une annexe, un terrain d'expérimentation situé dans le camp du Ruchard[65].

En 2015, le Ripault emploie environ 540 personnes en contrat à durée indéterminée, sans compter les sous-traitants[66], ce qui représente une part importante des 2 397 emplois proposés la même année à Monts[67]. Le centre, menacé de fermeture jusqu'à l'automne 2017, reçoit l'année suivante la confirmation de la poursuite de son activité et le maintien de plus de 500 emplois jusqu'en 2025 au moins[68]. Les activités du Ripault sont amenées à se diversifier, notamment avec la recherche pour les applications civiles de la pile à combustible[69].

Développement d'une zone industrielle

Deux laboratoires pharmaceutiques sont implantés au sud du site, de part et d'autre de la D 17[70] ; l'un d'eux, Recipharm AB, est le successeur du laboratoire Roger Bellon, après acquisitions et fusions successives[71]. La zone industrielle de la Pinsonnière, reprenant une partie des terrains les plus récemment occupés par la poudrerie avant sa fermeture, comme la Gargousserie, mais s'étendant bien au-delà, regroupe sur huit hectares seize entreprises qui emploient environ 80 personnes en 2018[72].

Le Ripault, risques naturels et technologiques et mesures de sécurité

La présence de l'unité du CEA, qui n'est pas concernée par la directive Seveso, ne se traduit pas par l'adoption d'un plan de prévention des risques technologiques pour Monts et les communes limitrophes (Artannes-sur-Indre, Joué-lès-Tours, Montbazon, Sorigny, Thilouze et Veigné)[73]. S'appliquent toutefois les dispositions générales relatives au transport de matières dangereuses[74]. Le plan local d'urbanisme de Monts stipule que, dans les secteurs constructibles proches du Ripault (secteurs UB5 et sous-secteurs rattachés), sont spécifiquement interdits « les constructions et installations permettant le rassemblement de personnes » et « les immeubles de grande hauteur ou formant rideau »[75]. Le site du Ripault, traversé par l'Indre, est partiellement inondable ; le plan de prévention du risque inondation de la vallée de l'Indre laisse au CEA la responsabilité d'édicter et mettre en place sur son site les mesures nécessaires pour éviter les effets de graves inondations sur la « sécurité des biens et des personnes »[76].

Pour des raisons de sécurité interne, le site du Ripault n'est pas accessible au public. En outre, il est frappé d'une interdiction de survol par tout aéronef évoluant à une altitude inférieure à 3 500 pieds, sauf exceptions listées dans un arrêté ministériel[77].

Lieu de mémoire interdit au public

| Image externe | |

| Le musée du Ripault sur le site de l'association a3p | |

En 1966, a lieu l'ouverture du musée de la poudrerie du Ripault à l'initiative de Jean Guéraud, un ancien « Ripaulin » survivant de l'explosion de 1943. Il est installé dans un ancien moulin du XIXe siècle dont la meule est préservée[15] ; deux mannequins figurent un couple d'ouvriers habillés de l'uniforme réglementaire, des outils et des documents photographiques sont exposés. Toutefois, pour des raisons de sécurité et parce qu'il se trouve dans l'enceinte du CEA, ce musée n'est pas ouvert au public[F 1].

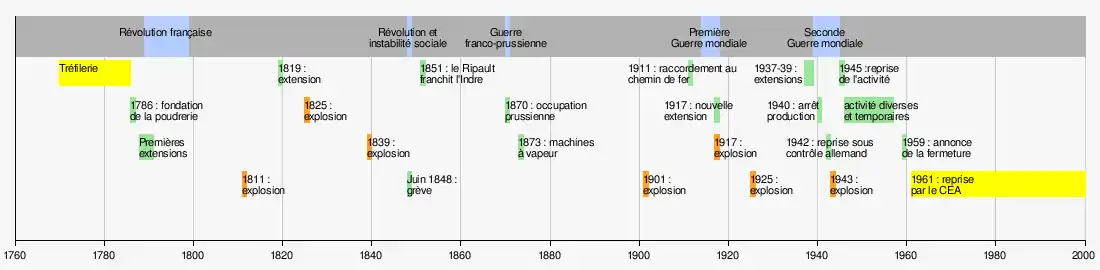

Quelques dates de l'histoire de la poudrerie nationale du Ripault, de sa fondation à sa cession au CEA.

■ Histoire de la France et de la Touraine - ■ Histoire de la poudrerie - ■ Accident, explosion - ■ Avant et après la poudrerie

Annexes

Bibliographie

- Gérard Cettour-Baron, Esvres 1940-1945, les Esvriens, la ligne de démarcation et le STO, Jason éditions, , 267 p.

.

. - Jacques Féneant, « Du côté d'hier : la poudrerie du Ripault », Le Magazine de la Touraine, no 15, , p. 17-28.

.

. - Agathe Guénand, La fabrique des poudres et salpêtres du Ripault 1786-1817, Tours, université François-Rabelais, , 456 p.

.

. - Agathe Guénand, Le Ripault et les explosifs, 176 années d'histoires poudrières au bord de l'Indre, Saint-Syr-sur-Loire, Alan Sutton, , 288 p. (ISBN 978-2-84910-288-6).

.

. - Jean Guéraud, 18 octobre 1943 : la tragique explosion de la poudrerie nationale du Ripault, Chambray-les-Tours, Vaillant, 18 p.

- Jean Guéraud, « La tréfilerie royale du Ripault à Monts », Le Val de l'Indre, no 13, , p. 15-24.

.

. - Jacques Maurice, Monts et son passé : synthèse historique, Joué-lès-Tours, autoédition, , 83 p.

.

. - Gabriel-Henri Penet, « Les moulins du Ripault sur l'Indre », Bulletin des amis des moulins de Touraine, no 26, , p. 5-9.

- Julien Turgan, « Chapitre 191 - Poudrerie du Ripault (Indre-et-Loire) », dans Les grandes usines de France, t. X, , 336 p. (ISSN 1257-6999, BNF 32783768).

- Henri Vannetzel, « Histoire résumée de la Poudrerie du Ripault », La Lettre du patrimoine poudrier et pyrotechnique, no 12, (lire en ligne [PDF]).

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Selon Amans-Alexis Monteil qui visite le Ripault au début du XIXe siècle, la poudre noire qui y est fabriquée est composée de 76 % de salpêtre, 14 % de charbon de bois et 10 % de soufre[12].

- La schneidérite est un explosif composé de 87,5 % de nitrate d'ammonium et de 12,5 % de naphtalène[25] - [G2 10], mis au point par Schneider et Cie et principalement utilisée dans les armes produites par cette firme[26].

- La crainte d'une explosion de la poudrerie est permanente dans l'ensemble de la population tourangelle. Le , une météorite traverse le ciel de la Touraine du sud, se désintégrant à son passage. Les habitants de Tours, entendant la détonation, n'imaginent pas un phénomène astronomique mais pensent immédiatement à une explosion au Ripault[28].

- Le personnel est également fouillé à sa sortie de l'usine, pour éviter les vols de poudre[F 11].

- Une étude statistique publiée en 1866 montre que chaque poudrerie est victime d'une explosion tous les vingt ans en moyenne[F 12].

- La veille (), Paul Reynaud a démissionné de son poste de président du Conseil, laissant à Philippe Pétain le soin de former un nouveau cabinet ministériel[34].

- Le « Pulver Plan », en français « Plan Poudre », est un dispositif mis en place par les Allemands dans les territoires occupés et prévoyant d'accroître la production de certains explosifs afin d'en augmenter les exportations vers l'Allemagne[39].

- Les ouvriers français qui travaillent au Ripault à cette époque ne montrent pas un grand empressement à accomplir leurs tâches, ralentissant ainsi volontairement le rythme de production de l'usine[40].

- L'effectif précis du Ripault est difficile à établir, le nombre d'ouvriers variant d'une semaine à l'autre en fonction des commandes faites à la poudrerie. Il est en tout cas certain que le personnel est recruté localement dans la mesure du possible, compte tenu des qualifications requises[G2 15].

- Les propriétaires de La Dépêche du Centre se sont vus imposer par les Allemands un administrateur et un rédacteur chargés de surveiller le contenu des articles du journal[50].

- Dans l'immédiat après-guerre, la France souhaite réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis pour son approvisionnement en antibiotiques. L'Institut Pasteur et des pharmaciens militaires sollicitent le service des poudres de l'armée pour effectuer ces recherches scientifiques[54].

Références

- Du côté d'hier : la poudrerie du Ripault, le Magazine de la Touraine, 1985 :

- Féneant 1985, p. 18.

- Féneant 1985, p. 18-19.

- Féneant 1985, p. 19.

- Féneant 1985, p. 20.

- Féneant 1985, p. 21.

- Féneant 1985, p. 22.

- Féneant 1985, p. 26.

- Féneant 1985, p. 23.

- Féneant 1985, p. 22-23.

- Féneant 1985, p. 24.

- Féneant 1985, p. 25.

- Féneant 1985, p. 27.

- Féneant 1985, p. 26-27.

- Féneant 1985, p. 27-28.

- La fabrique des poudres et salpêtres du Ripault 1786-1817, université François-Rabelais, 1998 :

- Guénand 1998, p. 117.

- Guénand 1998, p. 151.

- Guénand 1998, p. 96.

- Guénand 1998, p. 119.

- Guénand 1998, p. 101.

- Guénand 1998, p. 154-168.

- Guénand 1998, p. 286.

- Guénand 1998, p. 291-303.

- Guénand 1998, p. 181.

- Guénand 1998, p. 180.

- Guénand 1998, p. 259.

- Le Ripault et les explosifs, 176 années d'histoires poudrières au bord de l'Indre, Alan Sutton, 2007 :

- Guénand 2007, p. 83.

- Guénand 2007, p. 85.

- Guénand 2007, p. 136.

- Guénand 2007, p. 110.

- Guénand 2007, p. 116.

- Guénand 2007, p. 135.

- Guénand 2007, p. 139.

- Guénand 2007, p. 138.

- Guénand 2007, p. 161.

- Guénand 2007, p. 158.

- Guénand 2007, p. 187.

- Guénand 2007, p. 105.

- Guénand 2007, p. 132.

- Guénand 2007, p. 236.

- Guénand 2007, p. 226.

- Guénand 2007, p. 231-237.

- Guénand 2007, p. 213.

- Guénand 2007, p. 201.

- Guénand 2007, p. 219.

- Guénand 2007, p. 257.

- Guénand 2007, p. 249.

- Guénand 2007, p. 257-258.

- Guénand 2007, p. 256.

- Guénand 2007, p. 255.

- Guénand 2007, p. 259.

- Guénand 2007, p. 267.

- Guénand 2007, p. 279.

- Guénand 2007, p. 264.

- Guénand 2007, p. 270.

- Guénand 2007, p. 265.

- Autres sources

- Guéraud 2001, p. 16.

- Guéraud 2001, p. 20.

- Jean Guéraud, « La première industrie du Ripault - 1772-1785 : la tréfilerie ou manufacture royale de fil de fer », Le Poudrier du Ripault, no 2, , p. 8-9.

- Guéraud 2001, p. 21-22.

- Jean Joseph Auguste Bottée et Jean René Riffault des Hêtres, Traité de l'art de fabriquer la poudre à canon, Paris, Leblanc, , 537 p., p. XCII.

- Gabriel-Henri Pénet, Moulins en Touraine, Cheminements, , 215 p. (ISBN 978-2-84478-564-0), p. 134-135.

- Maurice 1968, p. 32.

- Maurice 1968, p. 66-68.

- Thomas Le Roux, « Accidents industriels et régulation des risques : l'explosion de la poudrerie de Grenelle en 1794 », Revue d'histoire moderne et contemporaine, nos 58-3, , p. 51 (lire en ligne).

- Pierre Leveel, La mission de Tallien, représentant du peuple en Indre-et-Loire, (mars-août 1793), t. LIV, Tours, Mémoires de la Société archéologique de Touraine, , 175 p., p. 37.

- Maurice 1968, p. 84-86.

- Amans-Alexis Monteil, Promenades dans la Touraine, Tours, Mame, , 205 p., p. 163.

- William Duckett (dir.), Dictionnaire de la conversation et de la lecture, t. XI, Paris, Firmin-Didot, , 800 p. (lire en ligne), p. 376.

- Guillaume Piobert, Mémoires sur les poudres de guerre ; des différents procédés de fabrication, Liège, Librairie scientifique et industrielle A. Leroux, , 84 p. (lire en ligne).

- Vannetzel 2001.

- Maurice 1968, p. 56.

- La guerre de 1870-1871 : la défense nationale en province, Paris, R. Chapelot et Cie, 1901-1914, 707 p. (lire en ligne), p. 328.

- Pierre Audin, Un affluent méconnu de la Loire : l'Indre en Touraine, capricieuse et secrète, SERIA, , 132 p., p. 36.

- Impressions : projets, propositions, rapports... / Sénat, Imprimerie du Sénat, , 234499 p. (lire en ligne), p. 16.

- Cours d'armement / Ecole spéciale militaire, [Imprimerie de l'école spéciale militaire] (Saint-Cyr), 1937-1938, 104 p. (lire en ligne), p. 24.

- Victor-Eugène Ardouin-Dumazet, Voyage en France, t. 56, Paris-Nancy, Berger-Levrault, , 543 p., p. 224-227.

- « Les Tourangeaux dans la Première Guerre mondiale » [PDF], sur le site des archives départementales d'Indre-et-Loire (consulté le ), p. 7.

- Collectif INSEE, Bulletin de la Statistique générale de la France, Alcan et Presses universitaires de France, , 224 p. (lire en ligne), p. 207.

- Philippe Martin, « L’industrie chimique de l’estuaire de la Loire dans l’effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, t. CXXI, no 1, , p. 167-185 (DOI 10.4000/abpo.2739).

- (en) U.S. Navy Iraq And Afghanistan UXO EOD Ordnance Identification Guides, Jeffrey Frank Jones, , 65 p. (lire en ligne), p. 1.

- Claude Beaud, « Les Schneider marchands de canons (1870-1914) », Histoire, économie et société, no 1, , p. 116 et 124 (DOI 10.3406/hes.1995.1763).

- Charles Gabel, « Les explosifs pendant la guerre 1914-1918 », Technica, no 151, , p. 9 (lire en ligne [PDF]).

- Jacques-Marie Rougé, Folklore de la Touraine, Tours, Arrault et Cie, , 378 p., p. 71.

- Maurice 1968, p. 69.

- « Départements », La Presse, (lire en ligne).

- Service des poudres et salpêtres, Mémorial des poudres et salpêtres, t. III, Gauthier-Villars et fils, , 480 p. (lire en ligne), p. 25, 55 et 62.

- Victor-Eugène Ardouin-Dumazet, Voyage en France, t. 56, Paris-Nancy, Berger-Levrault, , 543 p., p. 227-228.

- Collectif, Histoire et mémoire des immigrations en Région Centre, ACSE Direction régionale Centre, , 155 p. (lire en ligne [PDF]), p. 20.

- « Paul Reynaud (1878-1966) » [PDF], sur le site des services de l'État en Indre-et-Loire (consulté le ).

- Cettour-Baron 2015, p. 142.

- Maurice 1968, p. 75.

- Sophie Paisot-Béal et Roger Prévost, Histoire des camps d'internement en Indre-et-Loire 1940-1944, autoédition, , 239 p. (ISBN 2-90255-908-9), p. 67-69.

- Raymond Bailleul, « 1939-1945 : le temps des déchirements », dans Claude Croubois dir., L'Indre-et-Loire : la Touraine des origines à nos jours, Saint-Jean-d'Angély, Bordessoules, coll. « L'histoire par les documents », , 470 p. (ISBN 2-90350-409-1), p. 397.

- Annie Lacroix-Riz, Industriels et banquiers français sous l'Occupation, Paris, Armand Colin, , 816 p. (ISBN 978-2-20028-891-4, lire en ligne).

- Jean Guéraud, « L'explosion du 18 octobre 1943 », Le Poudrier du Ripault, no 16, , p. 7-10.

- Cettour-Baron 2015, p. 146.

- Bernard Briais, Drames du passé en Touraine, Chambray-lès-Tours, CLD, , 189 p. (ISBN 978-2-40244-271-8), p. 155.

- Maxime Faure, « Témoignages : correspondances d'octobre 1943 », Le Poudrier du Ripault, no 19, , p. 7 -10.

- « Poudrerie du Ripault : c'était en octobre 1943 », La Nouvelle République du Centre-Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Catherine Leclercq et Sébastien Chevereau, « La reconstruction en Indre-et-Loire après la Seconde Guerre mondiale » [PDF], sur le site des archives départementales d'Indre-et-Loire (consulté le ), p. 5.

- Pierre Audin, Monts, des origines à nos jours : histoire et patrimoine, Maulévrier, Hérault, , 190 p. (ISBN 978-2-7407-0301-4), p. 84.

- Cettour-Baron 2015, p. 147.

- Mathieu Pays, « Le Ripault en Touraine », Le Poudrier du Ripault, no 17, , p. 4.

- « Commémoration de l'explosion de la poudrerie du Ripault », La Nouvelle République du Centre-Ouest, (lire en ligne).

- Yves Durand et Robert Vivier, La Libération des Pays de Loire : Blésois, Orléanais, Touraine, Paris, Hachette Littérature, coll. « La Libération de la France », , 271 p., p. 240.

- Émile Boutin et Charles Georget, L'inattendue : grandes catastrophes, FeniXX, , 310 p. (ISBN 978-2-40224-270-7, lire en ligne).

- Maurice 1968, p. 76.

- (en) Geoffrey P. Megargee et Joseph R. White, The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945, vol. III : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany, Indiana University Press, , 1100 p. (ISBN 978-0-25302-386-5, lire en ligne), p. 158.

- Jean-Paul Gaudillière, « Entre biologistes, militaires et industriels : l’introduction de la pénicilline en France à la Libération », La revue pour l’histoire du CNRS, no 7, (lire en ligne).

- « Notice biographique de Roger Bellon », sur le site du groupe scolaire Roger Bellon (consulté le ).

- Cour des comptes, « Les industries d'armement de l'État : rapport au président de la République suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés » [pfd] (consulté le ), p. 14.

- Pierre Audin, « À Monts, de 1951 à 1987, les laboratoires pharmaceutiques Roger Bellon », Le Val de l'Indre, no 24, , p. 37-40

- Jean-Mary Couderc (dir.), Dictionnaire des communes de Touraine, Chambray-lès-Tours, CLD, , 967 p. (ISBN 978-2-85443-136-0), p. 555.

- « à propos : CEA Le Ripault », sur www-dam.cea.fr (consulté le ).

- Claude Croubois, « Une industrialisation récente », dans Claude Croubois dir., L'Indre-et-Loire : la Touraine des origines à nos jours, Saint-Jean-d'Angély, Bordessoules, coll. « L'histoire par les documents », , 470 p. (ISBN 2-90350-409-1), p. 433.

- Sophie Paisot-Béal et Roger Prévost, Histoire des camps d'internement en Indre-et-Loire 1940-1944, autoédition, , 239 p. (ISBN 2-90255-908-9), p. 70.

- Christian Rossignol, « Graphoplex, ou comment vivre malgré les calculatrices », Le Monde, (lire en ligne).

- « Indre-et-Loire : explosion au CEA », Le Nouvel Observateur, (lire en ligne).

- « CEA Le Ripault », sur le site de Certem (consulté le ).

- « Transparence et secrets dans le domaine nucléaire - Rapport et recommandations » [PDF], sur le site du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, (consulté le ), p. 56.

- Mathieu Giua, « La colère des salariés du CEA du Ripault », sur 37°, (consulté le ).

- « Dossier complet - Commune de Monts (37159) : EMP T8 - Emplois selon le secteur d'activités », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Pascal Denis, « CEA du Ripault : l’horizon est dégagé », La Nouvelle République du Centre-Ouest, .

- Nicolas Yohan, « La pérennité du CEA du Ripault à Monts plus que jamais conforté[e] », sur France Bleu, (consulté le ).

- « CEA », sur le site de la ville de Monts (consulté le ).

- « site : Recipharm », sur la base BASOL du ministère chargé de l'Environnement (consulté le ).

- « La Pinsonnière à Monts », sur le site de la communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre (consulté le ).

- « Annexe à l'arrêté préfectoral en date du 23 mai 2018 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs » [PDF], sur le site des services de l'État en Indre-et-Loire (consulté le ).

- « Quels sont les risques TMD/TMR dans le département ? » [PDF], sur le site des services de l'État en Indre-et-Loire (consulté le ).

- « Règlement PLU » [PDF], sur le site de la ville de Monts (consulté le ), p. 20.

- « PPRI Vallée de l'Indre » [PDF], sur le site du syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre, p. 6.

- « Arrêté du 4 septembre 2013 portant création d'une zone interdite identifiée LF-P 29 dans la région du Ripault (Indre-et-Loire), dans la région d'information de vol de Paris », sur LégiFrance (consulté le ).