Période iconoclaste de l'Empire byzantin

La période iconoclaste de l’Empire byzantin (dite « querelle iconoclaste » ou « querelle des images »[1]) est une période qui s’étend de 726 à 843. Pendant environ une centaine d’années, les empereurs byzantins iconoclastes interdisent le culte des icônes et ordonnent la destruction systématique des images représentant le Christ ou les saints, qu’il s’agisse de mosaïques ornant les murs des églises, d’images peintes ou d’enluminures de livres.

Cette période de l'aniconisme chrétien se déroule dans un contexte politique difficile tant à l’intérieur, alors que plusieurs empereurs se succèdent en quelques années, que sur le plan extérieur où l’empire fait face aux invasions des Arabes et des Bulgares. Sur le plan religieux, elle constitue le prolongement de diverses hérésies survenues au cours des siècles précédents concernant la nature du Christ.

Cette crise se déroule en deux étapes. Au cours de la première, de 723 à 775, les empereurs Léon III l'Isaurien et son fils Constantin V adoptèrent une attitude de plus en plus intransigeante et violente à l’endroit du culte des images. Le règne de l’impératrice Irène marqua une pause qui se termina avec l’arrivée au pouvoir de Léon V l'Arménien. Son règne fut marqué par une persécution plus féroce bien que de moindre envergure que celle de Constantin V. Toutefois son successeur, Michel II, adopta une politique plus conciliante qui coïncide avec l’éloignement de la menace que faisaient planer les Arabes sur l’existence de l’empire. Elle se termina officiellement lorsque l’impératrice Théodora réunit un synode en 843 qui confirma la légitimité de celui de 787[2].

Contexte politique intérieur et extérieur

À partir de 695, année de la première déposition de Justinien II, l’Empire byzantin connut deux décennies de crises caractérisées par la succession de plusieurs empereurs. Léonce, puis Tibère III succèdent à Justinien II avant que celui-ci ne reprenne le pouvoir pour en être chassé à nouveau en 711. De 711 à 717, trois empereurs se succédèrent : Philippicos-Bardannès de 711 à 713, Anastase II de 713 à 715 et Théodose III de 715 à 717. La stabilité ne revint qu’avec l’accession au trône de Léon III, fondateur de la Dynastie isaurienne (717-802)[3].

À l’extérieur, les ennemis de Byzance profitèrent de ce chaos politique. En 698, l’Afrique fut définitivement perdue avec la prise de l’exarchat de Carthage par les Arabes[4]. La deuxième déposition de Justinien II fournit au khan des Bulgares, Tervel, le prétexte qu’il souhaitait pour déclarer la guerre au nouvel empereur et venger son ancien allié. Après avoir traversé la Thrace, il vint jusque sous les murs de Constantinople piller les faubourgs de la capitale[5]. Après avoir conquis le littoral africain, les Arabes se dirigèrent vers la Cappadoce et, en 709, assiégèrent Tyane avant de s’avancer au cours des deux années suivantes vers Chrysopolis. La première tâche de Léon III, lorsqu’il accéda au trône, fut donc de reprendre les travaux de défense commencés sous Anastase II afin de faire face à la flotte arabe venue assiéger Constantinople en 717. Il ne réussit du reste à faire lever le siège qu’avec l’aide de Tervel et grâce à un hiver particulièrement rude qui forcèrent les Arabes à lever le blocus en 718. La lutte reprit de plus belle six années plus tard, sur terre cette fois ; à partir de 726, des invasions annuelles permirent aux Arabes de capturer Césarée et d’assiéger Nicée avant que la victoire d’Akroinon en 740 ne les force à évacuer l’Asie Mineure[6].

Contexte religieux

La controverse relative au culte des images constitue le prolongement des hérésies sur la nature du Christ qui, au cours des siècles précédents, avaient profondément divisé l’Église. Au IVe siècle déjà, Constantin avait dû réunir un concile pour condamner l’arianisme qui affirmait que le Fils était d'une nature inférieure à celle du Père. Puis vint le nestorianisme au Ve siècle qui affirmait que le Christ avait deux natures et que Marie n’était mère que de l’homme ; bien que chassé de l’empire, le nestorianisme devint la principale forme du christianisme perse. Vers le milieu du même siècle, ce fut au tour du monophysisme (une seule nature divine) de s’installer profondément en Syrie, en Égypte et en Arménie. Les textes de Jean Damascène sur le sujet au VIIe siècle exprimait les craintes des chrétiens devant l'iconoclastie musulmane (la destruction délibérée d'images, c'est-à-dire de représentations religieuses de type figuratif et généralement pour des motifs religieux ou politiques). La fin du même VIIe siècle vit la querelle du monothélisme (une seule volonté divine) qui, succédant au monophysisme, constitua la dernière de ces hérésies[7] selon l'église Byzantine (monophysisme qui mit fin aux relations avec l’Église copte d’Éthiopie). Se référant à l’iconoclasme, le concile de Hiéra en 754 résumait le dilemme de la façon suivante : ou bien le peintre [de l’icône] ne représente que son humanité [celle du Christ] et alors il verse dans le nestorianisme, ou alors il confond les deux natures et verse dans le monophysisme. L’image s’avérait ainsi toujours inadéquate à représenter pleinement la nature du Christ[8].

Dans ce contexte controversé, l’opposition des clercs à la représentation artistique du Christ, de sa Mère et des saints n’était pas nouvelle. Dans les premiers siècles, les chrétiens hésitaient à reproduire l’image de la personne du Christ, lui préférant sa représentation sous forme symbolique, le XΡ de Constantin ou l’agneau offert pour la rédemption des péchés des hommes. Il s’agissait d’une réaction contre les cultes païens qui multipliaient les statues ou mosaïques représentant dieux et déesses ou les empereurs divinisés[9]. Le concile in Trullo ou Quinisexte, en 691, avait dans son 82e canon recommandé que l’on abandonne cette pratique pour mieux reconnaître le phénomène de l’Incarnation. Mais sur la frontière orientale de l’empire, particulièrement en Arménie après les premières conquêtes arabes, les chrétiens avaient été accusés, par les Juifs notamment, d’idolâtrie. Déjà, avant 726, divers évêques d’Asie Mineure comme Eusèbe de Césarée, le métropolite Thomas de Claudiopolis et surtout l’évêque Constantin de Nacolée condamnaient le culte des images[10] - [11]. Non sans raison peut-être : le culte des images avait pris, surtout en Grèce, une telle importance que l’on voyait souvent en elles des « doubles » des saints qu’elles devaient représenter et on leur attribuait divers miracles comme le don de la parole, le suintement d’huile ou de sang[12]. À la veille même de l’iconoclasme, en 718, on croyait fermement que le portrait de la Vierge attribué à saint Luc et conservé au monastère d’Hodegon près des murs de Constantinople émettrait, paradé sur les murailles, une lumière aveuglante ou des flammes qui consumeraient les assaillants[13].

Causes immédiates

Les historiens qui se sont penchés sur cette période diffèrent considérablement sur ce qu’ils considèrent comme les causes prochaines de l’iconoclasme. Les uns mettent en avant des causes politiques, à savoir la volonté des souverains d’exercer un pouvoir absolu, non seulement sur le gouvernement temporel, mais également sur le gouvernement spirituel de l’empire, c’est-à-dire sur l’Église. En agissant ainsi, ils suivaient l’exemple des empereurs qui, depuis Constantin, convoquaient et présidaient les conciles. Dans cette perspective, l’iconoclasme aurait été un conflit entre l’empereur et, non pas la hiérarchie de l’Église, qui se pliait assez volontiers à la volonté impériale, mais plutôt les moines qui, de leurs monastères, voulaient maintenir l’orthodoxie religieuse et, partant, l’indépendance de l’Église. D’autres y voient plutôt des causes économiques, les Isauriens craignant les effets pour l’empire de l’accroissement de plus en plus considérable des propriétés monastiques qui échappaient à la fiscalité du Trésor public, ainsi que le pouvoir d’attraction de ces monastères sur les jeunes hommes qui, au lieu de devenir pères, soldats ou cultivateurs, préféraient entrer au couvent, menant une vie que l’État jugeait inutile. Il est vrai que la croissance et l’épanouissement du système des thèmes, qui devait assurer la prospérité des campagnes, s’accommodait mal de la multiplication des monastères. Enfin, dans une époque de foi intense et de querelles théologiques qui enflammaient toutes les couches de la société, de l’empereur aux artisans, les discussions purement religieuses exerçaient une fascination que favorisait la langue grecque, beaucoup plus apte que le latin à permettre de subtiles distinctions sources de discussions sans fin. Pour ces populations, chaque catastrophe naturelle constituait une manifestation du courroux divin et chaque victoire de l’empereur un signe de la protection divine ; il en allait donc du salut de l’empire de ne pas déplaire à la divinité[14].

Première période iconoclaste (723-775)

Léon III

Au moment où Léon III (717-741) est porté au pouvoir par les forces armées des Anatoliques, ces trois causes se trouvent réunies. Après avoir marché sur Constantinople, Léon III négocia avec le patriarche Germanos et fut couronné à la condition qu’il ne s’immisçât pas dans la vie de l’Église et que son prédécesseur pût se retirer dans un monastère. Son trône dépendait ainsi du bon vouloir du patriarche. Toutefois, au cours des dix années suivantes, les armées impériales devaient subir défaite sur défaite face aux Arabes en Asie Mineure. Dieu qui, dans le passé, avait permis aux empereurs de vaincre l’Empire perse, semblait cette fois se détourner d’eux. Et pour couronner le tout, une éruption volcanique venue des profondeurs de la mer Égée en 726 ravagea tout le littoral d’Asie Mineure, de Grèce et des Iles grecques[15]. Selon les habitudes du temps, l’empereur pensa qu’il s’agissait du courroux divin et chercha comment l’apaiser. Son premier geste fut, en 722, de forcer les Juifs de l’empire à accepter le baptême. Cela n’empêcha pas les Arabes de ravager Iconium l’année suivante et de terminer la conquête de l’Arménie en s’emparant de Camachum[16].

Ses conseillers le persuadèrent alors que ces malheurs trouvaient leur cause dans la vénération excessive des icônes qui équivalait à de l’idolâtrie. Ils en voulaient comme preuve le fait que les icônes que l’on promenait sur les murailles des villes au cours des sièges s’étaient avérées impuissantes à empêcher la victoire des Arabes qui, eux, tout comme les Juifs de l’Ancien Testament, interdisaient formellement toute reproduction humaine. En en effet, le calife Yazid II avait proscrit toute reproduction anthropomorphique jugée contraire à l’islam. L’iconoclasme constitua ainsi la voie que choisit Léon III pour regagner la faveur divine à un moment vital pour la survie de l’empire[17] - [18].

L’empereur se mit à prononcer des sermons afin de convaincre le peuple de l’incongruité de ce culte. Son premier geste concret fut d’envoyer un détachement de soldats retirer une image du Christ qui se trouvait au-dessus de la porte de bronze (Chalkè) à l’entrée principale du palais. Cette image jouissait d’une grande popularité dans la population ; la réaction de la foule fut immédiate et l’officier de même que ses soldats furent lynchés par la populace. L’attitude iconophobe de l’empereur provoqua, dès que connue, une insurrection en Grèce où le thème d’Hellade s’empressa de désigner un empereur rival qui dirigea sa flotte vers Constantinople. Bien que rapidement matée, cette mini-révolution montrait la différence d’opinion existant entre les provinces européennes, qui avaient toujours été favorables aux images, et celles d’Asie Mineure, qui leur étaient hostiles[19] - [20]. À partir de ce moment, la population se divisa entre iconoclastes (εικονοκλάσται, littéralement « briseurs d’images ») et iconodoules (εικονόδουλοι, littéralement « serviteurs des images ») appelés par dérision « iconolâtres » (εικονολάτραι). C’était un sérieux avertissement et Léon III réagit avec prudence. Ce n’est qu’en 730, soit quatre ans plus tard, après avoir cherché à négocier avec le pape Grégoire II et le patriarche Germanos, qu’il se résolut à publier un édit qui ordonnait la destruction de toutes les images saintes, édit qu’il proposa à la ratification d’un silention ou assemblée des plus hauts dignitaires civils et ecclésiastiques. Le patriarche, demeurant complètement hostile à la position impériale, fut démis de ses fonctions et remplacé par un de ses subordonnés, Anastase, tout disposé à se soumettre à la volonté de l’empereur. L’iconoclasme devenait la doctrine officielle de l’État[21] - [22].

Le pape Grégoire III, successeur de Grégoire II, condamna cette doctrine, ce qui provoqua non seulement une rupture religieuse, mais également une rupture politique, la position de Byzance en Italie s’en trouvant considérablement affaiblie. Léon III répondit à la condamnation papale en détachant de Rome les évêchés grécophones du sud de l’Italie, de Sicile et de Calabre ainsi que ceux d’Illyrie et de l'ouest de la Grèce actuelle pour les rattacher au patriarcat de Constantinople. De plus, il enleva au Siège de Rome les revenus des patrimoines pontificaux de l’Italie du sud pour les attribuer à l’empire. Ce faisant, Léon III confondait pratiquement les frontières du patriarcat et celles de l’empire, et mettait en pratique ce qu’il écrivait au pape, à savoir qu’il se considérait non seulement comme empereur, mais aussi comme pontife. Le fossé s’élargissait entre Rome et l'Empire de Constantinople[23] - [24].

Durant cette période, la querelle semble moins reposer sur des motifs théologiques que sur des considérations politiques et économiques se rapportant à la défense de l’empire d’une part, aux intérêts du Saint-Siège d’autre part. Si les biens matériels des iconodoules furent confisqués et le patriarche démis de ses fonctions, il n’y eut pas de violence physique contre les personnes.

Constantin V

La situation se modifia avec le décès de Léon III et l’avènement, après une courte mais sanglante guerre civile, de son fils Constantin V (741-775). Celui-ci n’avait ni la prudence, ni la modération de son père. D’un naturel cruel, il se hâta de faire aveugler le général Artavasde, beau-fils de Léon III et héritier potentiel qui avait tenté de lui ravir la couronne, ainsi que ses deux fils ; leurs complices furent ou bien exécutés ou bien amputés des mains ou des pieds ; le patriarche Anastase, qui avait plusieurs fois changé de camp durant cette guerre civile, fut humilié et promené sur un âne dans l’hippodrome[25] - [26].

Avec Constantin V, le débat devint plus directement théologique. L’empereur lui-même produisit une dizaine d’écrits théologiques. Dans l’un de ceux qui nous sont parvenus, intitulé Peuseis (« Questions »), il arguait que seule l’Eucharistie constituait une véritable image du Christ et que la croix était le véritable symbole des chrétiens. Il organisa une série de débats pour combattre l’opposition iconophile et, pour s’assurer que tous les évêques défendraient le point de vue iconoclaste, il créa de nouveaux évêchés et y nomma des évêques de son opinion[27] - [28].

Pour officialiser le triomphe de cette doctrine, il convoqua un concile dans le palais impérial de Hiéra en . Celui-ci rassemblait 338 évêques, tous iconoclastes ; ni le pape de Rome, ni les autres patriarches orientaux n’y envoyèrent de représentants. Néanmoins, le concile se proclama « œcuménique ». Il n’est donc pas surprenant que les décisions de ce concile, promulguées dans le forum de Constantinople, aient été conformes aux écrits de l’empereur : elles prescrivaient la destruction de toutes les images religieuses, anathématisaient le patriarche Germain et les défenseurs des images comme le théologien Jean Damascène, faisaient discrètement de l’empereur le chef de l’Église en le proclamant égal des apôtres et menaçaient les défenseurs des images, non seulement de sanctions religieuses, mais encore de sanctions pénales[29].

Constantin se fit un devoir d’appliquer rigoureusement ce programme. À travers l’empire, les images furent détruites et remplacées entre autres par des scènes profanes glorifiant l’empereur. On commença également à traquer les iconophiles dans la bureaucratie, l’armée et l’Église. En , Constantin fit exécuter dix-neuf hauts fonctionnaires de l’État et officiers de l’armée. L’opposition à la politique impériale s’était entretemps cristallisée dans les monastères, notamment celui du Mont-Auxence, dirigé par l’abbé Étienne. Non seulement celui-ci fut-il mis en pièces par une foule excitée à Constantinople, mais Constantin transforma la campagne iconoclaste en une campagne anti-monastique. Nombre de monastères furent ou bien fermés ou bien convertis en édifices publics, les moines contraints à renoncer à leurs vœux, et les propriétés rattachées aux monastères furent nationalisées au profit de la couronne[30] - [31]. La cruauté de cette répression conduite par le stratège des Thracésiens, Michel Lachanodrakôn, provoqua une forte émigration monastique qui se dirigea vers le sud de l’Italie où de nouveaux monastères et écoles créèrent des foyers de culture grecque, qui subsistèrent longtemps après que Byzance eût perdu ses colonies italiennes[32].

L’expansion arabe s’était considérablement ralentie à la suite d'une longue guerre civile qui devait aboutir à la chute de la dynastie des Omeyyades et à son remplacement en 750 par celle des Abbassides. Ceux-ci transférèrent la capitale de Damas à Bagdad, signalant de ce fait même un intérêt moindre pour les conquêtes méditerranéennes. Dès 746, Constantin engagea une expédition en Syrie et s’employa à recoloniser la Thrace en y envoyant nombre de prisonniers. L’année suivante, une bonne partie de la flotte arabe fut détruite près de Chypre. Cinq ans plus tard, une campagne en Arménie et en Mésopotamie lui permit de faire de nouveaux prisonniers qui furent également envoyés en Thrace. Si ces victoires furent éphémères et si les Arabes purent assez rapidement reprendre les territoires perdus, elles donnèrent une aura d’invincibilité à l’empereur et firent croire que la puissance divine était de nouveau favorable à Byzance. Constantin se trouvait ainsi conforté dans sa politique religieuse par les succès remportés par ses armées sur le plan extérieur[25] - [33].

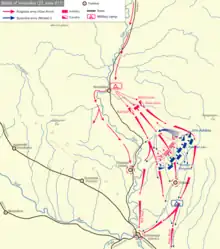

La deuxième priorité de Constantin fut de faire face aux Bulgares qui voyaient dans l’afflux de prisonniers en Thrace une menace à leurs propres frontières. Une longue série de conflits entre les deux empires devait s’ensuivre à partir de 756 lorsque les Bulgares s’avancèrent en territoire byzantin. Constantin ne mena pas moins de neuf campagnes contre eux sous prétexte notamment d’aider les populations slaves en lutte contre la noblesse bulgare d’origine turque, soucieuse de conserver sa position dominante. En , la bataille d’Anchialos, sur les côtes de la mer Noire, s’acheva par l’écrasement des Bulgares et le triomphe des armées byzantines. Le khan des Bulgares, Teletz, fut renversé et une longue guerre civile débuta qui empêcha la Bulgarie de constituer un adversaire sérieux pour Constantinople pendant une décennie. C’est du reste au cours d’une de ces expéditions contre la Bulgarie que Constantin V devait trouver la mort en [34] - [35].

Si Constantin V parvint à rétablir la prépondérance byzantine en Grèce et en Asie Mineure, il se désintéressa presque totalement du sort des colonies d’Italie où la papauté tentait en vain de lutter contre la progression des Lombards. Longtemps le pape minimisa les querelles religieuses entre les Églises d’Orient et d’Occident dans l’espoir d’un appui militaire contre les envahisseurs. Mais lorsque Ravenne tomba aux mains des Lombards en 751, il se décida à trouver un autre protecteur potentiel. En 754, franchissant les Alpes en plein hiver, le pape Étienne II rencontra Pépin, le roi des Francs. Contrairement aux autres chefs francs, d’allégeance arienne, Pépin était resté fidèle à Rome et fut heureux d’obliger le pape. D’autant plus qu’ayant pris la place du dernier mérovingien en 751, Pépin était anxieux de voir son pouvoir reconnu par une puissance extérieure. Déjà le pape Zacharie (741-752) avait donné son consentement tacite à son coup d’État ; Étienne II (752-757) profita de son voyage pour donner l’onction royale, en remerciement de quoi Pépin se hâta de descendre en Italie en 754 et 756, forçant le roi lombard Aistolf à abandonner Rome et Ravenne. Cette dernière fut remise non à l’empereur byzantin, mais au pape[36]. Non seulement le fossé se creusait sur le plan religieux, mais l’alliance entre le pape et le roi des Francs devait donner naissance au siècle suivant à un nouvel Empire romain d’Occident auquel succéda, au cours des ans, un Saint-Empire romain germanique.

La haine de Constantin à l’endroit des images valut à sa dépouille d’être retirée de l’église des Saints-Apôtres après la restauration des images ; toutefois, le souvenir de ses hauts faits d’armes lui valut, lorsque Constantinople fut assiégée quelques années plus tard par les Bulgares, que le peuple se réunît autour de son tombeau pour le supplier de sauver l’empire[32].

Retour des icônes (775-813)

Léon IV

À la mort de Constantin V, le trône échut au fils qu’il avait eu d’un premier mariage avec une princesse khazare, lequel prit le nom de Léon IV (775-780). Son règne ne dura que cinq ans et constitua une sorte de transition entre l’iconoclasme sanguinaire de Constantin V et l’iconophilie avérée d'Irène, qui portait le titre masculin d'« empereur ». De caractère débonnaire, Léon IV resta attaché à la tradition iconoclaste et fit même emprisonner certains hauts fonctionnaires qui avaient affiché publiquement leur appui au culte des images ; mais les persécutions qui avaient marqué le règne de son père cessèrent. Bien plus, l’empereur abandonna la politique anti-monastique de son père et n’hésita pas à faire nommer des moines à certains sièges épiscopaux[37].

Aux régimes despotiques de Léon III et de Constantin V, Léon IV opposa un régime qui n’hésitait pas à présenter sa propre volonté comme la manifestation de la volonté populaire. C’est ainsi que lorsqu’il décida de faire couronner son jeune fils Constantin comme coempereur ou de faire participer les représentants du commerce et des métiers de Constantinople au gouvernement, il s’arrangea pour que la chose paraisse être une concession aux demandes répétées de la population[38] - [39].

Constantin VI

Plus important encore dans la réorientation de la politique religieuse fut le rôle joué par son épouse, Irène, originaire d’Athènes et, comme les gens de Thrace, iconodoule. Celle-ci fut nommée régente lors de la mort prématurée de Léon IV au nom de son fils Constantin VI (780-797), alors âgé de 10 ans. Femme de tête énergique, elle réussit à mater un complot visant à mettre sur le trône le césar Nicéphore et s'empara des rênes du pouvoir[40].

Procédant avec prudence, elle se mit en devoir de faire renverser les décisions du concile de 754. Après avoir obtenu la démission du patriarche iconoclaste Paul (), et l’avoir remplacé par son secrétaire, Taraise, un laïc ayant toutefois une solide formation théologique, elle se mit en rapport avec Rome et les patriarcats orientaux qui, tous, acceptèrent cette fois d’envoyer des représentants au concile qui se réunit dans l’église des Saints-Apôtres en . Ce concile fut brutalement interrompu par le régiment des gardes de la capitale, fidèle aux instructions de Constantin V. Ne perdant pas confiance, l’impératrice envoya ce régiment combattre les Arabes en Asie Mineure et fit venir de Thrace des troupes favorables aux images pour assurer la défense de la capitale. Le septième concile, véritablement œcuménique cette fois, se réunit ainsi du au à Nicée, la ville où s’était tenu le tout premier concile sous Constantin[41] - [42].

Ce concile condamna l’iconoclasme comme hérésie, ordonna la destruction des écrits iconoclastes et rétablit le culte des images. Mais il fut aussi l’occasion d’une scission qui devait perdurer au cours des siècles suivants entre d’une part les moines, qui avaient défendu avec ardeur l’orthodoxie des canons de l’Église, et la hiérarchie plus pragmatique qui avalisait volontiers les désirs du pouvoir politique pourvu que celui-ci demeurât fidèle à la doctrine officielle. Le parti des « zélotes » aurait voulu voir condamner les évêques iconoclastes, alors que les « pragmatiques » acceptèrent volontiers qu'ils réintègrent le giron de l’Église après avoir abjuré les erreurs d’une hérésie dans laquelle « ils étaient nés, avaient grandi et avaient été élevés »[43] - [44].

Pendant ce temps, Constantin VI avait atteint l’âge de régner seul et voulut se libérer de la tutelle de la régente, bien décidée à conserver le pouvoir. En 790, Irène voulut perpétuer sa présence en exigeant de l’armée un serment qui aurait fait d’elle le premier personnage de l’État, son fils ne venant qu’en deuxième. Les troupes qu’elle avait fait venir de Thrace prêtèrent volontiers serment, mais il n’en alla pas de même des troupes d’Arménie et du général Michel Lachanodrakôn qui se rangèrent du côté de son fils. Finalement, l’armée dans son entier opta pour Constantin et l’acclama en comme unique empereur[45] - [46] - [47].

Rapidement, la conduite de Constantin VI lui fit perdre tous ses alliés. Son attitude peu glorieuse lors d’une campagne contre les Bulgares en lui retira l’appui de l’armée, alors que sa cruauté à l’égard de ses oncles lors d’un nouveau complot visant à mettre Nicéphore sur le trône lui aliéna la population. En , il répudia son épouse légitime Marie pour épouser sa maitresse qu’il fit couronner Augusta. Ce fut l’occasion d’un nouvel affrontement entre les moines zélotes, qui condamnèrent sans ménagement cet adultère, et le patriarche Taraise, qui avait cédé une fois de plus aux désirs de l’empereur[48] - [49] - [50].

Irène

Ces déboires donnèrent l’occasion à sa mère, qui était entre-temps revenue au palais, de réussir un coup d’État : le , elle fit aveugler son fils dans la chambre même où il était né vingt-sept ans plus tôt et put enfin régner seule (797-802). Ce règne devait cependant s’avérer désastreux.

Sur le plan intérieur, le nouveau basileus (Irène adopta ce titre dans tous les actes officiels et non celui de basilissa) voulut augmenter sa popularité en distribuant des allègements fiscaux inconsidérés aux monastères, premiers piliers de sa popularité d'abord, à la population de Constantinople ensuite. Si ces mesures fiscales semblèrent avoir atteint leur objectif immédiat, elles épuisèrent le Trésor impérial à un moment où les menaces de l’extérieur recommençaient à s’accumuler[51] - [52] - [53].

Une fois bien installés au pouvoir, les Abassides recommencèrent en effet leurs incursions dans l’empire, tant en Thrace qu’en Asie Mineure, et exigèrent de substantiels tributs pour signer la paix. Il en alla de même des Bulgares, si bien que dès 790 l’empire n’était plus que l’ombre de ce qu’il avait été, limité à l’Asie Mineure, la côte des Balkans et de la Crimée, les îles grecques, la Sicile et l’extrémité méridionale de l’Italie. En termes religieux, des cinq patriarcats originaux, seul celui de Constantinople était encore dans l’empire. Ceux de Jérusalem, d’Antioche et d’Alexandrie étaient depuis plus d’un siècle aux mains des Arabes[54].

Le couronnement de Charlemagne en 800 vint élargir le fossé qui se creusait progressivement entre Rome et Constantinople, l’Occident et l’Orient. Considérant qu’Irène avait usurpé la couronne et qu’elle était une femme, le pape se croyait justifié de considérer le trône comme vacant et de faire de Charlemagne le « roi des Romains ». Plus diplomate, Charlemagne lui-même utilisa plutôt le titre de « roi des Francs et des Lombards »[55], évitant ainsi de heurter de front les susceptibilités de Byzance, et entra en négociation avec Irène en vue de conclure un mariage de convenance qui aurait permis à l’un et l’autre époux d’utiliser le titre impérial tout en régnant chacun dans sa sphère[56]. Lorsqu'il fut connu, ce projet souleva une vive opposition à Constantinople et fut certainement une des causes de la révolution de palais qui détrôna Irène le et porta au pouvoir le logothète général Nicéphore. Exilée dans les îles des Princes, puis à Lesbos, Irène ne tarda pas à y mourir[57] - [58].

Nicéphore Ier

Nicéphore Ier est un homme d'expérience lorsqu'il arrive au pouvoir. Administrateur aguerri, il connaît bien les arcanes de la bureaucratie byzantine. Il arrive aussi à une époque troublée. Depuis la mort de Constantin V, l'instabilité interne a fragilisé l'Empire dont les menaces extérieures deviennent de plus en plus sérieuses. Au cours de son règne, Nicéphore va donc s'efforcer de consolider les structures impériales et de lutter contre les ennemis de Byzance.

Sur le front intérieur, il ne remet pas en cause le rétablissement du culte des images mais ne parvient pas pour autant à obtenir l'apaisement avec le clergé. Son interventionnisme en matière religieuse déplaît à certains ecclésiastiques, notamment Théodore Studite qui rejette la prétention impériale à s'ingérer dans les affaires de l'Église. Nicéphore est contraint de museler cette opposition et nomme comme patriarche un laïc, Nicéphore Ier de Constantinople[57]. En revanche, il parvient efficacement à renforcer l'administration byzantine. Fin connaisseur de celle-ci, il mène différentes réformes vivement critiquées par ses contemporains, en particulier Théophane le Confesseur qui vilipende son avarice. Il met fin aux nombreuses exemptions fiscales qui se sont accumulées au profit de pans entiers de la société byzantine, en particulier le clergé. Il rénove le cadastre et favorise des rentrées fiscales plus régulières et importantes, ce qui renfloue les caisses du Trésor, d'autant qu'il met un terme au tribut dispendieux payé par l'Empire aux Abbassides. Il met en œuvre une politique de colonisation de la Macédoine et de la Thrace, où la domination byzantine a été fragilisée par les incursions slaves et bulgares. Pour cela, il déplace, parfois de force, des familles entières à qui il assigne des terres. Il renforce aussi le système de conscription des propriétaires locaux, qui doivent prendre les armes en cas d'invasions ennemies, dans le cadre des circonscriptions territoriales que sont les thèmes. Enfin, il entend stimuler le commerce par la mise en place d'un prêt obligatoire pour les armateurs, contraints d'investir pour rentabiliser l'opération. L'ensemble de ces mesures ont apparemment eu des résultats durables. L'administration est assainie d'une corruption endémique, la fiscalité rénovée et renforcée, le cadre régional et militaire consolidé. Beaucoup d'historiens estiment pour cela que Nicéphore a été un réformateur de talent, dont les mesures contribuent à poser les fondations de la renaissance de l'Empire à partir des années 840-850.

Il cessa de payer les lourds tributs aux Arabes et aux Bulgares tout en recommençant la colonisation des régions limitrophes de la Bulgarie, de la Thrace et de la Macédoine orientale où les populations slaves commençaient à se révolter. Il créa de nouveaux thèmes et y envoya non plus des prisonniers syriens, comme l’avait fait son ancêtre, mais des cultivateurs des thèmes d’Asie Mineure ; ceux-ci furent obligés de vendre leurs propriétés pour s’établir dans les Sclavinies où ils reçurent de nouvelles terres, en contrepartie de quoi ils devaient assurer un service militaire à titre de stratiotes. Ce fut le début du processus d’acculturation et de conversion des Slaves de Grèce au christianisme, processus qui devait être achevé un siècle plus tard[59] - [60] - [61].

Sur le plan extérieur, ni les Arabes ni les Bulgares n’acceptèrent que Byzance mît fin unilatéralement aux tributs qui lui étaient imposés. En Asie Mineure, Haroun-al-Rachid reprit les invasions dans le territoire impérial, parut en 806 devant Tyane et envoya des détachements jusqu’à Ancyre. Devant cette menace, Nicéphore dut non seulement accepter de payer à nouveau le tribut, mais aussi, humiliation cruelle, de remettre annuellement trois pièces d’or au calife pour lui et son fils à titre d’impôt de capitation[62]. Finalement, les troubles internes qui frappèrent le califat à la mort d'Haroun-al-Rachid libérèrent l'Empire byzantin de cette menace orientale et lui permirent de se consacrer à la lutte contre les Bulgares.

La victoire de Charlemagne sur les Avars avait permis aux Bulgares d’agrandir leur territoire à l’ouest jusqu’à toucher celui de Charlemagne. Leur chef, Kroum, voulut également l’étendre aux dépens de Byzance, s’emparant d’une série de fortifications édifiées précisément comme ligne de défense contre les Bulgares. La prise de Sardique en 809 obligea Nicéphore à entrer en campagne. Après avoir fait relever cette forteresse, il se dirigea après une préparation minutieuse vers Pliska qu’il prit et incendia en 811. Kroum dut offrir de négocier la paix, ce que Nicéphore refusa, poursuivant son adversaire jusque dans les montagnes. Les passes montagneuses étaient propices à une embuscade ; Kroum en profita pour attirer l’armée impériale dans une vallée, en bloquer les issues et la massacrer (bataille de Pliska du 26 juillet 811). L’empereur fut au nombre des victimes ; son crâne évidé servit par la suite de coupe à travers laquelle Kroum célébrait sa victoire en compagnie de ses boyards : c’était la première fois depuis Valens en 378 qu’un empereur tombait aux mains des barbares[63] - [64] - [65].

Staurakios et Michel Ier Rhangabé

Au cours de la même bataille, son fils, Staurakios (811), avait reçu une blessure sérieuse à la colonne vertébrale. Les officiers survivants, espérant qu’il en réchapperait, le proclamèrent empereur. Mais son état était désespéré. À l’initiative du patriarche Nicéphore, le trône fut offert à son beau-frère, Michel Rhangabé (811-813), époux de sa sœur Procopia. En dépit de l’opposition de Staurakios et de son épouse Théophano, qui espérait sans doute devenir empereur comme Irène l’avait fait, Michel Rhangabé fut acclamé empereur par l’armée et le sénat dans l’hippodrome le . Staurakios accepta le fait accompli, fut tonsuré et envoyé dans un monastère où il mourut le [66] - [67] - [68].

Le choix de Michel Rhangabé ne fut guère heureux. Seule la brièveté de son règne ( à ) évita le désastre. Il s’empressa de révoquer les mesures fiscales de Nicéphore et, fervent partisan des images, multiplia les dons d’argent à l’Église[69]. Le trait majeur de ce règne toutefois fut la reconnaissance par Constantinople, après douze ans de négociations, du titre d’empereur (mais non d’« empereur des Romains ») conféré à Charlemagne. Le rêve d’un empire universel avait pris fin et un nouvel empire était créé en Occident[70] - [67] - [71]. Ce règne fut aussi marqué par une série de désastres face aux Bulgares. Au printemps 812, Kroum s’empara de Develtos (aujourd’hui Debelt près de Burgas) sur la mer Noire dont il déporta les habitants dans son empire. Début novembre, ce fut au tour de Mésemvria de tomber. Et fin , la défaite totale de l’armée byzantine à Versinikia (près d’Andrinople) paracheva le triomphe bulgare[72] - [68].

Depuis le retour des images, l’empire avait subi défaite après défaite. Il n’en fallait pas plus pour que le peuple conclût que Dieu s’était à nouveau détourné de Byzance. Le , les restes de l’armée demeurée à Versinikia proclamèrent Léon empereur. Michel Rhangabé était renversé et dut avec son fils se retirer dans un monastère ; la deuxième période iconoclaste allait commencer[73].

Seconde période iconoclaste (813-843)

Léon V l’Arménien

Léon, stratège des Anatoliques, était vraisemblablement d’origine arménienne par son père, d’où son surnom de « Léon l’Arménien »[74]. Comme les règnes précédents, celui de Léon V (813-820) fut relativement bref. Durant ces sept ans, il s’attacha à rétablir la puissance de l’empire à l’extérieur et l’iconoclasme à l’intérieur.

Le plus urgent était la défense de l’empire. Après sa victoire à Versinikia, Kroum s’était emparé d’Andrinople et, quelques jours après l’accession de Léon V au trône, il parut sous les murs de Constantinople. Comme elles l’avaient fait pour de nombreux envahisseurs au cours des siècles, les murailles découragèrent l’assaillant qui demanda un entretien personnel avec l’empereur pour négocier un tribut en échange de son retrait. Léon ayant accepté, Kroum se présenta sans arme pour l’entrevue et faillit être pris dans un piège tendu par les Byzantins. Furieux, il réussit à s’enfuir et se vengea en dévastant les alentours de Constantinople et en retournant piller Andrinople dont il déporta les habitants. Il aurait certainement continué la guerre, mais une crise cardiaque l’emporta le [75]. Son successeur, Omourtag, plus intéressé par la consolidation intérieure de son empire que par les conquêtes, s’empressa de conclure avec Byzance une paix de trente ans, renouvelable tous les dix ans ; celle-ci était avantageuse pour la Bulgarie puisqu’elle retrouvait les frontières qu’elle avait connues sous Tervel[76] - [77] - [78]. C’est également aux environs de 818 que les Vikings, connus sous le nom de Rus’, lancèrent leurs premiers raids et pillèrent la côte nord de l’Anatolie[78]. Et comme, depuis la mort du calife Haroun, le califat était en proie à de difficiles crises intérieures qui ne lui permettaient pas d’attaquer ses voisins, Léon V put profiter d’une période de tranquillité pour rétablir l’iconoclasme dans l’Empire byzantin.

Pas plus qu’au début de la première période, le mouvement iconoclaste n’avait cette fois-ci de caractère dogmatique. Il s’agissait pour Léon V d’une part d’affirmer son autorité sur l’Église, d’autre part de redonner confiance aux forces armées iconoclastes d’Arménie et d’Anatolie face aux Bulgares, ce qu’elles n’auraient pas fait sous un empereur iconodoule[79] - [80].

Le premier geste que posa Léon pour rétablir l’iconoclasme avait un caractère symbolique. Il fit couronner Symbatios, le fils qu’il avait eu d’un premier mariage, et le renomma Constantin, rappelant non seulement les deux empereurs Léon III et Constantin V, mais surtout leurs victoires sur l’ennemi. Agissant prudemment, il créa en un comité de recherche iconoclaste ayant pour tâche de scruter en secret les Écritures et les Pères de l’Église et d’annoter tout ce qui pouvait prouver la justesse de cette thèse. Le chef de file du comité était Jean le Grammairien. Probablement d’origine arménienne comme l’empereur, Jean était certainement iconodoule lors de son entrée au monastère mais s’était rangé par la suite du côté des iconoclastes[81] - [82]. Après six mois d'étude, le comité était prêt à remettre le fruit de son travail. L’empereur commença par tenter de convaincre le patriarche Nicéphore, mais devant le refus énergique de celui-ci, décida de procéder de façon détournée comme il l’avait fait en renommant son fils. Irène avait fait rétablir l’image du Christ sur la porte Chalkè enlevée au tout début de la révolte iconoclaste ; Léon V y envoya des soldats avec mission de lancer des pierres et de la boue sur l’image. Puis il suggéra de faire retirer l’image « afin qu’elle ne soit pas déshonorée par la soldatesque »[83] - [82]. Ayant ainsi fait connaître subtilement sa volonté au peuple, il entreprit de la faire savoir au clergé en réunissant un synode au palais et en faisant lire le document résumant les travaux du comité. Il suggéra ensuite de convoquer une assemblée de théologiens iconodoules et iconoclastes pour discuter du document ; il se réservait le droit de juger à la fin du débat quels arguments avaient le plus de mérite. À nouveau, le patriarche, sachant où allait l’empereur, s’opposa à cette proposition. Il ne restait plus à Léon V qu’à déposer le patriarche et à l’exiler, à la suite de quoi il nomma à sa place un courtisan, Théodote Cassitéras[84].

À Pâques 815, un nouveau concile fut convoqué à Sainte-Sophie, qui, comme on pouvait s’y attendre, condamna les conclusions du concile de 787 et en revint à celles du concile de Hiéra (754). Si le concile ne condamnait pas les images comme « idoles », il en ordonna néanmoins la destruction. Ses actes, loin d’avoir la profondeur de ceux du concile de Hiéra, laissaient déjà paraître que les bases intellectuelles du mouvement commençaient à s’effriter. Jean le Grammairien fut récompensé pour son travail en devenant hégoumène (supérieur) du monastère des Saints-Serge-et-Bacchus qui devait servir de centre de réhabilitation pour les iconodoules récalcitrants[81] - [85]. Léon V ne devait pas jouir longtemps de son triomphe. Un groupe d’opposants s’était formé autour de ses deux anciens compagnons d’armes, Michel d’Amorium et Thomas le Slave. Par crainte d’être exécuté, Michel, qui avait été mis en prison, s’évada et, le jour de Noël 820, parvint à assassiner l’empereur à Sainte-Sophie[86] - [78].

Michel II

Originaire de Phrygie, base territoriale de l’iconoclasme, Michel II (820-829) n’avait aucun goût pour les discussions intellectuelles. Certaines de ses décisions prit attestent son penchant iconoclaste : dans une lettre à Louis le Pieux, il se plaignit de certaines exagérations du culte des images ; il confia l’éducation de son fils Théophile à Jean le Grammairien et, au lieu de rappeler le patriarche Nicéphore, il choisit l’assistant de Jean le Grammairien, l’évêque Antoine de Sylaeon, comme successeur de Théodote. Mais conscient du fait que les temps avaient changé, il décida d’apaiser la querelle religieuse en interdisant simplement toute discussion sur le sujet[78].

Sur le plan intérieur, le règne de Michel II fut marqué par la violente guerre civile menée par le troisième compagnon d’armes déjà mentionné, Thomas le Slave. Déjà sous le règne de Léon V, celui-ci avait rassemblé autour de lui un parti multiethnique composé d’Arabes, de Perses, d’Arméniens et d’Ibères. Prétendant être Constantin VI injustement détrôné et vouloir renouer avec le culte des images, celui-ci promit aux masses paysannes d’Asie Mineure de soulager leur fardeau. Après s’être fait reconnaître par le calife Al-Mamoun et s’être fait couronné par le patriarche d’Antioche, Job, il vint assiéger Constantinople. À nouveau, les murailles de Constantinople résistèrent. Thomas dut lever le siège et, avec l’aide d’Omourtag, Michel réussit à capturer son rival à Arcadiopiolis en 823. Cette guerre civile qui dura près de trois ans, tout en exacerbant à nouveau les sentiments religieux, montrait également la gravité de la crise sociale qui minait la société byzantine[87] - [88] - [89].

Cette guerre civile empêcha Michel de donner toute l’attention qu’il méritait à un nouveau péril extérieur. En 816, quelque dix mille Arabes d’Espagne (les Sarrasins) furent chassés de Cordoue. Sous la direction d’Abou Hafs, ils firent voile vers Alexandrie qu’ils prirent. Chassés dix ans plus tard, ils prirent à nouveau la mer et réussirent à s’emparer de la Crète, alors thème byzantin, en 826. De là, leurs corsaires partirent dévaster les îles grecques et les côtes du Péloponnèse. Entre 827 et 829, Michel monta trois expéditions pour les déloger. Toutes trois échouèrent, en grande partie parce que la population locale, lasse des extorsions de Constantinople, demeura sinon favorable aux Sarrasins, du moins refusa d’aider les troupes impériales. L’année suivante (827), à l’invitation d’un commandant byzantin renégat du nom d’Euphémius, les Sarrasins entreprirent, à partir de Kairouan en Tunisie, la conquête de la Sicile. Il leur fallut près de soixante-quinze ans pour conquérir toute l’île. Néanmoins, comme dans le cas de la Crète, ils s’en servirent de base de départ pour ravager à la fois la côte dalmate et le sud de l’Italie byzantine[90] - [91] - [92].

Les difficultés à l’intérieur de l’empire, les échecs répétés du souverain à l’extérieur laissaient planer un doute sérieux sur la thèse prétendant que l’iconoclasme ramènerait la faveur divine.

Théophile

À la mort de Michel, c'est son jeune fils Théophile qui lui succède. Pour la première fois depuis des décennies, la succession se passe sans troubles. Le règne de Théophile se caractérise par les ambitions et la personnalité affirmée d'un empereur dynamique, qui capitalise sur le dynamisme global que connaît le monde byzantin au milieu de ce siècle. Il porte une attention toute particulière au milieu artistique et architectural, soutient Léon le Mathématicien, grand érudit de son temps et fait restaurer et agrandir en profondeur le Palais impérial, en s'inspirant parfois de l'art abbasside. Sur le plan intérieur, il consolide les structures internes de l'Empire, relance la production monétaire et, surtout, défend l'iconoclasme. Le mouvement peine alors à séduire les masses et reste principalement porté par la volonté impériale. Théophile a parfois été vilipendé pour avoir accru fortement la répression contre les partisans des images, jusque-là plutôt modérée. Il est vrai qu'il a persécuté plusieurs figures iconoclastes, jusqu'à provoquer la mort d'Euthyme de Sardes. Néanmoins, il ne mène pas de répression à grande échelle et plusieurs membres de la cour impériale, dont sa femme, sont connus pour être des iconodoules. Il nomme Jean le Grammairien, artisan de ce deuxième iconoclasme, comme patriarche de Constantinople en 837 mais, malgré son énergie, il ne parvient pas à ranimer la flamme de l'iconoclasme[93] - [94].

Il faut dire que les ambitions de Théophile se heurtent à une politique étrangère aux résultats contrastés. Son règne connaît un regain d'affrontements avec les Abbassides en Anatolie. Les califes Al-Ma'mum et Al-Mu'tasim vont jusqu'à conduire eux-mêmes, et pour la dernière fois, des raids en terres byzantines, tandis que Théophile tente à plusieurs reprises de riposter. Il parvient à deux reprises, notamment en 837, à conduire des actions victorieuses contre les Abbassides. Il profite aussi de l'arrivée de rebelles khurramites, des opposants au calife, qui trouvent refuge dans l'Empire et sont incorporés dans l'armée byzantine qu'ils renforcent notablement. Néanmoins, Théophile n'est aucunement en mesure de reconquérir des terres et, plus encore, il souffre d'un terrible échec en 838. Al-Mu'tasim conduit une expédition de grande envergure qui défait l'empereur byzantin à la bataille d'Anzen puis rase Amorium, le berceau de la dynastie amorienne dont se réclame Théophile. Si les Abbassides se retirent dans la foulée, sans avoir réellement écrasé l'armée byzantine ni conquis de nouveaux territoires, le choc moral est profond et rappelle la puissance du califat en dépit des troubles internes réguliers qui le frappent. En outre, cette défaite sonne comme un aveu d'échec pour l'iconoclasme, basé sur la promesse de succès militaires. Sur les autres fronts, la situation est elle aussi variable. En Sicile, Théophile n'a guère les moyens de s'opposer à la progression musulmane. Les quelques renforts qu'il envoie ne peuvent être maintenus trop longtemps dans cette province éloignée et de plus en plus abandonnée par le pouvoir central. Dans les Balkans, une résurgence du conflit avec les Bulgares intervient en 836-837, sans modifications territoriales majeures. Finalement, c'est en Crimée que Théophile signe sa plus grande réussite en consolidant les possessions byzantines par la création du thème de Cherson[95] - [96].

Théodora et Michel III

Le rétablissement du culte des images se produisit lorsque, à la mort de Théophile en 842, Théodora (842-856) assuma la régence au nom de son fils Michel III (842-867) qui n’avait alors que deux ans, répétant le scénario qui s’était produit avec Irène et Constantin VI. Mais contrairement au règne d’Irène, il devait être le prélude d’un nouvel âge d’or pour Byzance.

Pourtant, la situation en ce début de règne n’avait rien d’enviable. Progressivement, les provinces les plus riches avaient été retranchées de l’empire. L’Italie, la Sicile, la Crète, les Balkans, la Syrie, la Palestine, l’Égypte, l’Afrique étaient maintenant sous le contrôle des Francs, ou d’Arabes et de Sarrasins, ou de Bulgares encore païens. À l’est, les principautés de Géorgie et d’Arménie, bien que chrétiennes, étaient monophysites et hérétiques sur le plan religieux, strictement contrôlées par les Arabes sur le plan politique. Restaient la Thrace et l’Anatolie, cette dernière maintenant peuplée de Slaves, d’Arméniens, d’Arabes et de Perses[97] - [98]. Contrairement à Irène, Théodora sut s’entourer d’un conseil composé d’hommes avisés et modérés, issus de sa famille, et agir avec prudence et circonspection. Durant la première année qui suivit la mort de Théophile, l’iconoclasme demeura la religion d’État et Jean le Grammairien demeura sur le trône patriarcal[99].

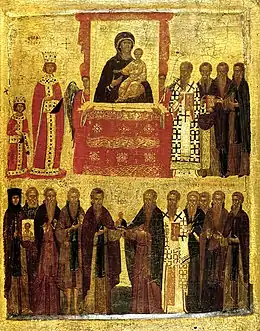

Ce ne fut qu’en que Théodora se décida à rétablir le culte des images. Pour y parvenir elle convoqua, non pas un concile des évêques qui s’y serait opposé puisque la presque totalité d’entre eux professaient l’iconoclasme, mais un silention, comme l’avait fait Léon III pour établir l’iconoclasme, lequel se réunit au palais de Théodora. Comme doctrine, l’iconoclasme ne générait plus de passion : il fut rejeté par la simple réaffirmation des conclusions du concile de Nicée de 787. Jean le Grammairien, ayant refusé d’adhérer à ses conclusions, fut déposé. Mais, esprit des temps nouveaux, il put se retirer dans sa villa et y vivre en paix[100] - [99]. Le synode de 843 marque ainsi la fin officielle de l’iconoclasme.

En mémoire, l’Église orthodoxe célèbre le premier dimanche du Carême comme étant « la fête de l’orthodoxie », célébration de la défaite de la « dernière grande hérésie » et la fin des grandes luttes doctrinales qui marquèrent du IIIe au IXe siècle l’histoire de Byzance[99].

Pour bien marquer que le culte des images n’était pas la cause des défaites passées, une semaine après cette assemblée, Théodora envoya une expédition dirigée par Théoctiste le Logothète et son parent Serge le Nicétiate reprendre la Crète. Cette expédition se déroula ainsi que prévu et parvint à reconquérir l’île qui fut érigée en thème. Toutefois, peu de temps après, Théoctiste fut vaincu lors d’un combat contre l’émir de Mélitène, pendant que les Sarrasins tentaient de reconquérir la Crète et tuaient Serge[101].

Signe des temps, la condamnation de l’iconoclasme ne provoqua guère de réaction. Théodora en profita pour mettre un terme aux agissements des Pauliciens dans l’est de l’Anatolie. Cette secte d’origine arménienne, dans laquelle certains voient les restes du manichéisme, rejetait l’ensemble du monde matériel comme corrompu et n’acceptait ni l’autorité du clergé ni les sacrements et, comme telle, était violemment iconoclaste. Mais c’est moins leurs convictions religieuses qui mettaient l’empire en péril que le fait qu’alliés des Arabes, les Pauliciens conduisaient des raids qui les amenèrent jusqu’à Nicée et à Éphèse, qu’ils mirent à sac en 869. Théodora envoya l’armée avec pour mission d’exécuter tous les Pauliciens qui ne se convertiraient pas et de confisquer leurs propriétés. Des milliers de Pauliciens moururent ainsi, mais plusieurs s’enfuirent sous la conduite de leur leader Karibéas et créèrent au temps de Michel III un État autonome entre l’empire et l’émirat de Mélitène, avec comme capitale Téphrikè[102] - [103].

Jean le Grammairien ayant été déposé, Théodora choisit pour lui succéder un moine persécuté par Michel II et par son fils du nom de Méthode. Le premier geste de celui-ci fut de déposer presque tous les évêques, même ceux qui avaient abjuré l’iconoclasme. Sauf pour cette décision, l’impératrice et le patriarche mirent en place une politique de réconciliation qui leur valut l’opposition des zélotes dirigés par Théodore le Studite, assoiffés de revanche sur leurs ennemis. Leur schisme, très bref, fut résolu lorsqu’Irène choisit pour succéder au patriarche Méthode, mort en , Ignace, un fils de l’empereur Michel Rhangabé qui avait été fait eunuque par son père et envoyé dans un couvent. Moine rigide, très proche des zélotes, il se laissa entraîner dans une violente controverse contre Photios et envenima la situation au lieu de l’apaiser[104].

En 856, un coup d’État ourdi à la fois par Michel III, las de la tutelle de sa mère, et par son oncle, le futur césar Bardas, déposa Théodora[105]. Très rapidement, le conflit éclata entre Bardas, véritable maitre du palais, et Ignace, nommé par le régime précédent. Ignace dut démissionner et, le , Photios le remplaça sur le trône patriarcal. Cette élection fut vivement contestée à Constantinople par le parti des zélotes qui en appela au pape. Aussi, lorsque Photios envoya à celui-ci la lettre synodale annonçant traditionnellement son élection, le nouveau pape Nicolas Ier, dont le premier objectif était l’affermissement de l’universalisme romain, refusa celle-ci et prit le parti d’Ignace[106] - [107] - [101]. À la lutte entre iconoclastes et iconodoules allait succéder un nouveau conflit, cette fois entre Constantinople et Rome, dont les conséquences furent encore plus importantes puisqu’il se termina par le schisme de 1054.

Conséquences de la crise

La controverse entourant l’iconoclasme eut des conséquences profondes et durables sur la civilisation byzantine.

Les guerres perses de l’empereur Héraclius au VIIe siècle conduisirent Byzance à délaisser son passé romain pour se tourner davantage vers l’Est, tendance que ne fit qu’augmenter la longue confrontation avec les Arabes et l’islam. Dépourvus de la protection que leur avait apportée Constantinople jusque-là, les papes commencèrent à solliciter la protection de chefs d’État plus proches d’eux, dont Charlemagne. Des difficultés de traduction entre les langues grecque et latine (le terme grec de proskynésis [vénération], ayant été traduit en latin par adoratio [adoration]) ne firent que creuser le fossé qui commençait à séparer de plus en plus profondément les Églises orientale et occidentale[108]. Ces difficultés allèrent en s’accroissant et le conflit entre Photios et le pape Nicolas Ier annonça le schisme de 1054.

Tout au long de la controverse, ce fut moins la hiérarchie de l’Église d’Orient qui résista à la volonté impériale que de simples moines qui, grâce à leur nombre, parvinrent à s’imposer. Les empereurs, notamment Léon III et Constantin V, voulaient en prescrivant l’iconoclasme confirmer leur droit à diriger l’Église aussi bien que l’empire, ambition qu’on appela le césaro-papisme. Il en résulta une guerre tantôt larvée, tantôt ouverte, entre d’une part le pouvoir impérial et d’autre part un monachisme non-conformiste, farouchement indépendant. Après le pitoyable échec de l’épiscopat durant la première phase de l’iconoclasme, les abbés de monastères obtinrent de faire partie de la direction ecclésiale lors du concile de Nicée (787), Les moines gardèrent par la suite cette réputation de « gardiens de la foi » qui contribua à conserver et à répandre la culture byzantine alors même que le territoire de l’empire se rétrécit de plus en plus[109] - [110].

Résultat de cette crise, l’art devint à Byzance un élément important de la théologie. De toutes les familles chrétiennes, c’est à Constantinople, et plus tard, à Moscou, que les icônes acquirent une place prééminente dans l’expression religieuse de la foi. Si en russe le terme ikona est réservé à une représentation religieuse, en grec, le terme eikon (littéralement « image ») indique une ressemblance quelconque, aussi bien littéralement que métaphoriquement. L’icône orthodoxe est donc moins la représentation des traits matériels d’une personne que de ses qualités et de son élévation d’esprit[111] - [112]. L’aptitude du peintre à faire apparaître cette représentation spirituelle prime donc sur la ressemblance esthétique. Les icônes prirent une multitude de formes (icônes sur bois, icônes à deux faces, icônes sur métal, mosaïques) et de styles, dépendant des endroits (Grèce, Russie, Balkans, Géorgie, etc.) et des époques, ce qui fit dire à Eugène Trubetskoi, un philosophe russe du début du XXe siècle, qu’une icône est « une contemplation en couleur »[113].

Économie

La période iconoclaste correspond, globalement, à une période de rétractation économique pour l'Empire byzantin. Confronté à un profond rétrécissement de son emprise territoriale et à une démographie peu dynamique, l'économie s'en ressent. Déjà, tout au long du VIIe siècle, les cités antiques qui structurent le paysage impérial ont peu à peu disparu, soient conquises, soient dépeuplées. La population urbaine diminue fortement au profit d'un monde rural qui devient le cœur du monde byzantin. Les échanges monétaires se contractent eux aussi fortement. Les stocks de monnaie découvertes datant de cette époque sont bien moins nombreux que ceux de l'Antiquité tardive, en particulier les monnaies de bronze. Il est estimé que la monnaie d'or frappée annuellement sous les Isauriens ne représente que le tiers de la monnaie d'or émise par Héraclius à la fin son règne. En parallèle, la monnaie se déprécie et témoigne d'une raréfaction des métaux précieux, tandis que le système monétaire se simplifie[114]. Dans l'ensemble, l'économie byzantine se démonétarise, même si les échanges monétaires demeurent actifs dans les centres urbains, notamment Constantinople. En outre, une part significative des recettes fiscales restent prélevées en espèces.

A la fin de la période iconoclaste, un rebond des échanges monétaires apparaît. Sous Théophile, les follis, monnaies de bronze, redeviennent plus fréquentes et témoignent d'une reprise progressive des échanges. Ce phénomène s'intègre dans une dynamique globale d'expansionnisme au sein de la société byzantine. La démographie repart à la hausse, les structures internes de l'Empire se solidifient sous l'effet de réformes d'ampleur comme celles de Nicéphore Ier et l'économie croît à nouveau. En cela, les dernières années de l'époque iconoclaste préfigurent la bonne santé économique de l'époque macédonienne, marquée par une diffusion à grande échelle de la monnaie byzantine.

Art

Parmi les églises de la période, on trouve Sainte-Irène à Constantinople, reconstruite dans les années 750 après le séisme de 740 ; son intérieur est dominé par la croix en mosaïque de l'abside, exemple de l'art iconoclaste dans les églises[115].

Si l'iconoclasme a sérieusement restreint le rôle de l'art religieux et conduit à l'enlèvement de mosaïques, voire à la destruction de certaines icônes, il n'a jamais consisté en une interdiction totale de la production d'art figural. De nombreuses sources indiquent que la production d'art séculier (scènes de chasses, jeux de l'hippodrome, etc.) continue[116].

Notes et références

- Cheynet 2004, p. 109.

- Kazhdan 1991, vol. 2, « Iconoclasm », p. 975-977.

- Ostrogorsky 1983, « Liste des souverains », p. 602.

- Ostrogorsky 1983, p. 169.

- Ostrogorsky 1983, p. 182.

- Ostrogorsky 1983, p. 184-185.

- Mango 2002, p. 105-106.

- Meyendorff 1987, p. 44.

- Jenkins 1966, p. 77.

- Kazhdan 1991, vol. 2, « Iconoclasm », p. 975.

- Ostrogorsky 1983, p. 110.

- Mango 2002, p. 154-155.

- Jenkins 1966, p. 79.

- Jenkins 1966, p. 76-77.

- Herrin 2009, p. 107-108.

- Treadgold 1997, p. 350.

- Herrin 2009, p. 108.

- Jenkins 1966, p. 81.

- Ostrogorsky 1983, p. 191.

- Treadgold 1997, p. 352.

- Ostrogorsky 1983, p. 192.

- Treadgold 1997, p. 353.

- Ostrogorsky 1983, p. 193-194.

- Treadgold 1997, p. 355.

- Ostrogorsky 1983, p. 196.

- Treadgold 1997, p. 357.

- Herrin 2009, p. 109.

- Ostrogorsky 1983, p. 200.

- Ostrogorsky 1983, p. 200-201.

- Ostrogorsky 1983, p. 203.

- Treadgold 1997, p. 363.

- Ostrogorsky 1983, p. 204.

- Treadgold 1997, p. 360 et 365.

- Ostrogorsky 1983, p. 197-198.

- Treadgold 1997, p. 366.

- Wickham 2009, p. 144 et 377.

- Treadgold 1997, p. 369.

- Ostrogorsky 1983, p. 205.

- Treadgold 1997, p. 367.

- Treadgold 1997, p. 417.

- Ostrogorsky 1983, p. 206-207.

- Treadgold 1997, p. 419-421.

- Ostrogorsky 1983, p. 207 (rapportant Mansi, XII, 1031).

- Treadgold 1997, p. 390.

- Ostrogorsky 1983, p. 208-209.

- Jenkins 1966, p. 98.

- Treadgold 1997, p. 421.

- Ostrogorsky 1983, p. 210.

- Jenkins 1966, p. 97.

- Treadgold 1997, p. 422.

- Ostrogorsky 1983, p. 211.

- Jenkins 1966, p. 103.

- Treadgold 1997, p. 423.

- Mango 2002, p. 169.

- Wickham 2009, p. 379.

- Herrin 2009, p. 117.

- Ostrogorsky 1983, p. 216.

- Treadgold 1997, p. 423-424.

- Obolensky 1994, p. 38.

- Jenkins 1966, p. 119 et 122-123.

- Treadgold 1997, p. 424 et 427.

- Ostrogorsky 1983, p. 224.

- Ostrogorsky 1983, p. 225.

- Jenkins 1966, p. 125-126.

- Treadgold 1997, p. 428-429.

- Ostrogorsky 1983, p. 226.

- Jenkins 1966, p. 127.

- Treadgold 1997, p. 429-430.

- Treadgold 1997, p. 429.

- Ostrogorsky 1983, p. 227.

- Treadgold 1997, p. 430.

- Ostrogorsky 1983, p. 229.

- Treadgold 1997, p. 431.

- Kazhdan 1991, vol. 2, « Leo V the Armenian », p. 1209.

- Treadgold 1997, p. 430-431.

- Ostrogorsky 1983, p. 231.

- Jenkins 1966, p. 132.

- Treadgold 1997, p. 433.

- Ostrogorsky 1983, p. 236-238.

- Jenkins 1966, p. 130.

- Kazhdan 1991, vol. 2, « John VII Grammatikos », p. 1052.

- Treadgold 1997, p. 432.

- Jenkins 1966, p. 134.

- Jenkins 1966, p. 135.

- Ostrogorsky 1983, p. 232.

- Jenkins 1966, p. 137-138.

- Ostrogorsky 1983, p. 234-235.

- Jenkins 1966, p. 141-143.

- Treadgold 1997, p. 334-335.

- Jenkins 1966, p. 144-145.

- Ostrogorsky 1983, p. 235.

- Treadgold 1997, p. 436.

- Jenkins 1966, p. 146-151.

- Ostrogorsky 1983, p. 237-239 et 245-246.

- Ostrogorsky 1983, p. 237-238.

- Jenkins 1966, p. 149-150.

- Jenkins 1966, p. 153.

- Treadgold 1997, p. 446.

- Ostrogorsky 1983, p. 248.

- Jenkins 1966, p. 155.

- Treadgold 1997, p. 447.

- Treadgold 1997, p. 447-448.

- Kazhdan 1991, vol. 3, « Paulicians », p. 1606.

- Treadgold 1997, p. 449.

- Kazhdan 1991, vol. 1, « Bardas », p. 255.

- Jenkins 1966, p. 168-181.

- Ostrogorsky 1983, p. 252-253.

- Meyendorff 1987, p. 47 et 50.

- Mango 2002, p. 15.

- Meyendorff 1987, p. 51.

- Mango 2002, p. 152.

- Cameron 2009, p. 158-159.

- Meyendorff 1987, p. 52.

- Morrisson 2006, p. 296-297.

- Brubaker et Haldon 2008, p. 212-214.

- Grabar 1984, p. 181.

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (de) Thomas Bremer (dir.), Verehrt wird er in seinem Bilde… : Quellenbuch zur Geschichte der Ikonentheologie, Trêves, Paulinus, coll. « Sophia, Quellen östlicher Theologie » (no 37), , 322 p. (ISBN 978-3-7902-1461-1).

- (en) Peter Brown, « A Dark-Age Crisis: Aspects of the Iconoclastic Controversy », The English Historical Review, vol. 88, no 346, , p. 1–34.

- (en) Leslie Brubaker et John Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era (ca 680-850) : a history, Cambridge, Cambridge University Press, , 918 p. (ISBN 978-0-521-43093-7, lire en ligne).

- (en) Averil Cameron, « The Language of Images: the Rise of Icons and Christian Representation », dans Diana Wood (dir.), The Church and the Arts, Oxford, Blackwell, coll. « Studies in Church History » (no 28), , p. 1–42.

- (en) Averil Cameron, The Byzantines, Chichester, Wiley-Blackwell, , 296 p. (ISBN 978-1-4051-9833-2, lire en ligne).

- Jean-Claude Cheynet, Byzance : L'Empire romain d'orient, Paris, Armand Colin, (1re éd. 2001) (ISBN 978-2-200-26487-1).

- André Grabar, L’iconoclasme byzantin : Le dossier archéologique, Paris, Flammarion, .

- (en) Judith Herrin, Byzantium, the Surprising Life of a Medieval Empire, Princeton, Princeton University Press, , 391 p. (ISBN 978-0-691-14369-9, lire en ligne).

- (en) Alexander Kazhdan (dir.), Oxford Dictionary of Byzantium, New York et Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., 3 tom. (ISBN 978-0-19-504652-6 et 0-19-504652-8, LCCN 90023208).

- (en) Ernst Kitzinger, « The Cult of Images in the Age of Iconoclasm », Dumbarton Oaks Papers, vol. 8, , p. 83–150.

- (en) Romilly Jenkins, Byzantium : The Imperial Centuries, AD 610-1071, New York, Barnes & Nobles, (ISBN 1-56619-176-9).

- (en) Cyril Mango (dir.), The Oxford History of Byzantium, Oxford, Oxford University Press, , 334 p. (ISBN 0-19-814098-3, lire en ligne).

- (en) John Meyendorff, Byzantine Theology, historical trends & doctrinal themes, New York, Fordham University Press, , 243 p. (ISBN 0-8232-0967-9).

- (en) Dimitri Obolensky, Byzantium and the Slavs, New York, St. Vladimir’s Seminary Press, , 323 p. (ISBN 0-88141-008-X).

- Georges Ostrogorsky (trad. de l'allemand), Histoire de l’État byzantin, Paris, Payot, , 649 p. (ISBN 2-228-07061-0).

- (en) Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford, Stanford University Press, , 1019 p. (ISBN 0-8047-2630-2, lire en ligne).

- (en) Kurt Weitzmann et al., The Icon, New York, Alfred A. Knopf, .

- (en) Chris Wickham, The Inheritance of Rome : illuminating the Dark Ages, 400-1000, New York, Viking, , 650 p. (ISBN 978-0-670-02098-0).

Une bibliographie exhaustive est contenue dans chaque volume de la trilogie Le monde byzantin, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio », répartie pour chacune des périodes étudiées (vol. 1 : L’Empire romain d’Orient (330-641) ; vol. 2 : L’Empire byzantin (641-1204) ; vol. 3 : L’Empire grec et ses voisins (XIIIe – XVe siècle) entre « Instruments bibliographiques généraux, Évènements, Institutions » (empereur, religion, etc.) et « Régions » (Asie Mineure, Égypte byzantine, etc.). Faisant le point de la recherche jusqu’en 2010, elle comprend de nombreuses références à des sites en ligne.