Dynastie des Héraclides

La dynastie des Héraclides (610 – 711) a vu se succéder cinq empereurs qui ont régné pendant un siècle, allant du fondateur de la dynastie, Héraclius (610–641), jusqu’au deuxième renversement de Justinien II en 711.

Les Héraclides durent affronter une période de profonds bouleversements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’empire. L’empire des Justiniens[1] avant eux était encore le digne successeur de Rome, dominant la Méditerranée et héritière de la civilisation urbaine qui caractérisait l’Antiquité tardive. Ce monde fut ébranlé par une vague d’invasions qui devait se solder par la perte d’une bonne partie des possessions byzantines, un effondrement financier, des épidémies de peste qui dépeuplèrent les villes pendant que diverses querelles religieuses et politiques affaiblissaient le pouvoir.

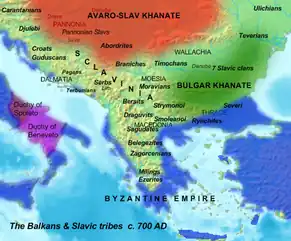

À la fin de la dynastie, l’empire présentait un visage bien différent de celui que lui avait donné Héraclius au début du VIIe siècle : les campagnes étaient maintenant plus importantes que les villes et l’empire. Après avoir perdu ses possessions d’Italie et d’Afrique du Nord, l'empire était engagé dans un long combat avec le califat musulman à l’Est, avec les Bulgares et les Slaves au nord. Toutefois, il était aussi devenu plus homogène, la langue grecque, dominante sur tout son territoire, avait remplacé le latin et la querelle monophysite s’apaisait. L’agitation religieuse devait toutefois reprendre sous une autre forme, l’iconoclasme, qui marquera la dynastie suivante, celle des Isauriens.

Toile de fond

La période des Justiniens (518 – 602) avait commencé avec un retour aux frontières traditionnelles de l’Empire romain grâce à la reconquête de l’Italie et de l’Afrique du Nord sous Justinien Ier. Cette glorieuse période ne devait pas survivre à Justinien et bientôt l’empire se trouva attaquée de tous côtés : Lombards en Italie, Avars et Serbes dans les Balkans, Perses en Orient.

Cette extension territoriale avait couté très cher au trésor impérial et les deux derniers empereurs, Tibère II Constantin et Maurice par leurs largesses envers certains secteurs de la société achevèrent de le ruiner[2] - [3]. Dans les grandes villes de l’empire, les conflits religieux perduraient, alimentant les querelles sociales entre les Bleus et les Verts, les premiers généralement associés à l’aristocratie et aux grands propriétaires terriens, les deuxièmes aux commerçants, industriels et fonctionnaires[4]. Le dernier empereur, Maurice, devait du reste être renversé après qu’à court d’argent pour payer la solde de ses soldats, il avait ordonné à ceux-ci d’hiverner en pays barbare où ils devaient vivre aux frais de l’habitant[5].

L’interlude de Phocas (602 – 610) devait s’avérer catastrophique. Sur le plan intérieur, après l’assassinat de Maurice et des membres de sa famille, son règne ne sera qu’une longue suite de complots réprimés dans le sang[6]. Les Verts qui s’étaient déclarés en sa faveur lors du renversement de Maurice ne tarderont pas à se retourner contre lui, le conspuant à l’Hippodrome et brulant certains édifices publics[7]. Sur le plan extérieur, les Perses sassanides en paix avec l’empire depuis 591, prirent prétexte du renversement de Maurice pour envahir les provinces de l’est en 603 [8]. Il n’en fallait pas plus pour que les Avars et les Slaves ne reprennent leurs attaques dans les provinces balkaniques de l’empire. Si Phocas parvint à signer un traité avec les premiers pour garantir la paix[9], les Slaves poursuivirent leur avance jusqu’à Thessalonique [10].

Mais c’est de l’Afrique byzantine, seule province à être politiquement stable et économiquement prospère depuis la création de l’Exarchat de Carthage que viendra le coup fatal. L’exarque, Héraclius l’Ancien, se révolta et envoya d'abord son neveu Nicétas conquérir l'Égypte, grenier à blé de la capitale [11]. Puis son fils, aussi nommé Héraclius, prit la tête d'une flotte pour attaquer Constantinople.

Héraclius (610 – 641)

Né vers 575 en Cappadoce, Héraclius avait passé une bonne partie de sa jeunesse auprès de son père, alors magister militum per Armeniam. C’est là qu’il acquit une bonne connaissance de la région et de ses habitants, connaissance très utile par la suite lors des campagnes arméniennes qu'il mènera contre les Perses au début de son règne[12]. Vers 600, Héraclius l'Ancien est nommé exarque de Carthage, l'un des postes les plus élevés de l'Empire[13]. Lorsque Maurice sera renversé par Phocas, la plupart des hauts fonctionnaires civils et militaires, dont Héraclius l’Ancien, seront maintenus en poste mais manifesteront de plus en plus ouvertement leur hostilité.

En 608, la famille d’Héraclius fomente une conspiration : le père et le fils sont nommés consuls, défi au pouvoir de l'empereur qui seul détenait ce titre depuis de longues décennies[14]. Bientôt l’Égypte leur est acquise. Phocas de son côté fait emprisonner Fabia Eudocia, promise d'Héraclius le Jeune et fille d'un riche propriétaire terrien[15]. Au printemps 610, à la tête d’une flotte, Héraclius se dirige vers Constantinople où les principaux soutiens de Phocas l'abandonnent l'un après l'autre alors que le parti des Verts soutient de plus en plus ouvertement Héraclius. Le 3 octobre, Héraclius débarque, s’empare de Phocas qu’il fait exécuter, et est couronné le 5 octobre[16].

Les premières années de son règne seront tout entières consacrées à la guerre contre les Perses (610-633). Une première période (610-622) sera marquée par une série de défaites. En 611 les Perses s’emparèrent d’Antioche et l’année suivante de la Syrie [17]. Mais le coup le plus sérieux pour le prestige de Byzance est la perte de Jérusalem prise en mai 615 après un siège de trois semaines : les églises sont brulées et des reliques vénérées comme la Sainte Croix et la Sainte Lance sont emportées dans la capitale perse, Ctésiphon[18]. Puis ce fut au tour de l’Égypte (617-619) dont le blé était nécessaire à l’alimentation de la capitale. Héraclius tenta, mais sans succès de négocier la paix; conscients de leurs succès, les Perses s’avançaient jusqu’à Chalcédoine à quelques kilomètres de Constantinople[19].

Héraclius décide alors de faire la paix (619) avec les Avars, lesquels, après s’être répandus dans les Balkans capturant Singidunum (Belgrade), Naissus (Niš) et Sardica (Sofia), étaient apparus aux portes de Constantinople en 617[17] - [20]. Ceci lui permet de faire passer ses troupes d’Europe en Asie et de réorganiser une armée profondément perturbée par les défaites en séries. En même temps, sur le plan intérieur, il diminue la solde des fonctionnaires, crée une nouvelle monnaie, l’hexagramme, augmente les impôts, prend des mesures contre la corruption pour assainir les finances impériales et arrive à contenir les factions des Bleus et des Verts. L’Église est aussi sollicitée et le patriarche met à sa disposition une large quantité d’objets d’or et d’argent qui, une fois fondus, contribuent à remettre à flot le Trésor public[21] - [22].

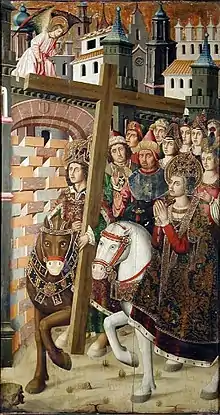

En 622, Héraclius est prêt à prendre la contre-offensive. Quatre ans seront nécessaires pour atteindre le tournant décisif[23]. Se mettant personnellement à la tête des troupes d’Arménie et d’Orient, il parvient en 624 à infliger trois défaites aux Perses et à capturer le camp du général Schahrbaraz près du lac Van. En 626, pour faire diversion, Khosrô après s’être entendu avec les Avars, lance ses forces contre Constantinople. Sans se laisser détourner de son but, l’empereur fait alors alliance avec les Khazars et envahit la Perse en suivant la vallée du Tigre. Alors qu’il n’était qu’à quelques lieues de la capitale (juin 628), il apprend que Khosrô avait été détrôné par l’un de ses fils, Kawadh, lequel se hâtera de négocier la paix (avril 628) rendant aux Byzantins tous les territoires leur ayant appartenu. Après sa rentrée triomphale à Constantinople (aout 629), Héraclius put rapporter lui-même la Vraie Croix à Jérusalem (mars 630)[24] - [25].

Héraclius est alors au sommet de sa gloire. Suivent quelques années d’accalmie (628 – 633) pendant lesquelles il procède à diverses réformes. Entre autres, le latin jusque-là langue de l’administration, cède la place au grec et Héraclius adopte le titre de basileus qui remplace progressivement celui d’Imperator Caesar[26] il confèrera le même titre à ses deux fils, Héraclius-Constantin et Héraclonas, la dignité de coempereur remplaçant ainsi celle de césar pour désigner le successeur de l’empereur[27]. Il en profite également pour rembourser l'Église des efforts qu'il lui a réclamés pour financer la guerre, laquelle prend une importance accrue dans l’État. Il stabilise les finances publiques largement perturbées et démobilise une partie de son armée pour diminuer les dépenses militaires[28] - [29] - [30].

Héraclius ne devait pas profiter très longtemps de cette accalmie. Ses dernières années seront marquées par un nouveau conflit, cette fois avec les Arabes musulmans (634-641). Alors même qu’avec l’aide du patriarche Serge, Héraclius comme ses prédécesseurs tentait de réconcilier monophysites et chalcédoniens, commença l’invasion arabe qui ne menaçait plus l’existence de l’orthodoxie, mais cette fois, celle du christianisme dans son ensemble[31] - [32]. Quittant l’Arabie, les forces arabes en 634 entrèrent en Syrie et s’emparèrent de Damas; Jérusalem devait tomber en 637 [33].

Ce désastre devait convaincre Héraclius que Dieu lui-même l’avait abandonné [34]. Ayant tout juste le temps de récupérer la Vraie Croix durant le siège, Héraclius reprit le chemin de Constantinople, affaibli physiquement et mentalement. Ses derniers jours seront marqués par un retour de la peste à Constantinople, la cruauté à l’endroit de son frère Théodore et de son fils bâtard, Athalaric, soupçonnés de tentative de coup d’État, et, dernier coup, la condamnation par le pape Jean IV de l’Ekthésis, par laquelle il avait tenté avec le patriarche Serge de réconcilier les chrétiens des deux parties de son empire[35] - [36].

Il devait s’éteindre le 11 février 641 et être enseveli dans l’église des Saints-Apôtres, nécropole des empereurs byzantins, à côté du fondateur de l’empire, Constantin le Grand[37].

Constantin III / Héraclonas (641)

Quelque temps après la mort de sa première épouse Fabia Eudocia en août 612, Héraclius épousa sa nièce Martine (entre 614 et 623 selon les historiens) au grand scandale de l'Église et de l'opinion publique. Ce mariage incestueux passa aux yeux de beaucoup pour maudit : parmi leurs onze enfants, quatre moururent en bas âge et deux étaient handicapés, ce qui aggravera la certitude qu’avait Héraclius à la fin de sa vie que Dieu l’avait abandonné [38] - [39].

Pour éviter des conflits entre les enfants des deux mariages, Héraclius avait prévu qu’à sa mort le trône serait occupé conjointement par son fils ainé, Héraclius-Constantin alors âgé de vingt-neuf ans et par le premier fils qu’il avait eu de Martine, Héraclonas, qui n’avait que quinze ans. Héraclius-Constantin monta donc sur le trône sous le nom de Constantin III. Toutefois le nouvel empereur souffrait de tuberculose avancée et ne devait régner que quelques mois. Dans les circonstances, Héraclius avait prévu qu’en cas de décès de Constantin III, le trône reviendrait non au fils de celui-ci, Constantin, mais à Héraclonas le fils de Martine. Ceci était très mal vu dans la population qui considérait les enfants de Martine comme bâtards[40] - [38] - [41].

Au cours de ses trois mois de règne, Constantin n’eut que le temps de confisquer le fonds secret qu’Héraclius avait créé en faveur de sa veuve et d’en distribuer le contenu aux soldats à titre de cadeau d’avènement (donativum), ce qui lui valut les faveurs de l’armée. Au cours des mêmes mois, les Arabes réussissaient à s’emparer de Babylone égyptienne et mirent le siège devant Alexandrie[42].

À la mort de Constantin III, Martine devint régente au nom de son fils Héraclonas alors que se répandait dans la population la rumeur que celle-ci avait fait empoisonner l’empereur. N’ayant plus de fonds à sa disposition pour marquer l’avènement de son fils, elle perdit non seulement l’appui de l’armée mais aussi de la population de Constantinople qui exigea l’avènement du fils de Constantin III, le jeune Héraclius. Sous la pression de l’armée et de la population, Héraclonas n’eut d’autre choix que de couronner Constant[N 1] comme coempereur à la fin du mois de septembre 641. Dans le but de réduire la portée de cet acte, Héraclonas éleva également deux de ses jeunes frères, David et Marinus, au rang de coempereurs. Déposés sur ordre du Sénat, puis arrêtés en septembre, Martine eut la langue coupée et Héraclonas le nez fendu, ce qui les rendaient indignes de régner; les deux furent exilés à Rhodes[43] - [44] - [45].

Constant II (641 – 668)

.jpg.webp)

Le Sénat qui avait décrété la déposition de l’impératrice et de son fils ainsi que l’avènement de Constant II vit son importance confirmée lorsque les sénateurs firent dire à l’enfant de onze ans qu’il ferait d’eux « ses conseillers et les avoués du bien communs des sujets[46]". Refoulé à l’arrière-plan par l’absolutisme de Justinien, le Sénat retrouva son lustre antique sous les Héraclides en devenant le conseil de la couronne et la cour suprême de justice [47].

Rapidement toutefois, le jeune empereur devint son propre maitre et prit une série de décisions devant avoir par la suite d’importantes répercussions pour la gestion de l’empire. Entre 659 et 662, il procéda à une réorganisation de l’armée qui devait perdurer durant les trois siècles suivants. Les armées mobiles furent assignées à résidence dans des endroits spécifiques qui reçurent comme les armées elles-mêmes le nom de « thèmes » et leur appellation fut hellénisée. Ainsi la garde de l’empereur, appelée jusque-là Obsequium, fut cantonnée dans le sud de la Thrace et le nord de la Cappadoce devenant le thème de l’Opsikion (Opsikion), l’armée de l’Arménie devint le thème des Arméniaques (Armeniakon), l’armée d’Orient celui des Anatoliques (Anatolikon), etc. [N 2].

L’empereur devait cependant avoir moins de succès sur le plan religieux. Dans le but d’unifier les chrétiens de l’empire face aux menaces perse, puis arabe, l’empereur Héraclius, avec l’aide du patriarche Serge avait élaboré une doctrine à mi-chemin entre le monophysisme et la doctrine de Chalcédoine : le monothélisme. Cette doctrine devait être édictée en 638 dans une profession de foi émanant de l’empereur, l'Ecthèse (en grec Ἔκθεσις, exposition). Non seulement les monophysites ne s’y rallièrent pas, mais elle devait être le point de départ d’une controverse entre les patriarcats de Rome et de Constantinople. L’Église d’Afrique avait été au cours des luttes religieuses la championne de l’orthodoxie. Toutefois, nombre de monophysites chassés par les invasions arabes étaient venus s’y réfugier. L’exarque Georges aidé d’un moine, Maxime le Confesseur, tentèrent de convertir les nouveaux venus et bientôt la querelle religieuse se doubla d’une querelle politique entre Constantinople et Rome. Des conciles provinciaux en Afrique condamnèrent le monothélisme, alors qu’à Rome, les papes Jean VI (640-642) et Théodore Ier (642-649) manifestèrent leur réprobation à l’endroit de l’Ecthèse [48]. Pour apaiser les tensions Constant II publia en 648 le « Typos », solution de compromis qui tout en faisant enlever l’Ecthèse du narthex de Hagia Sophia interdisait sous peine des plus graves sanctions toute discussion sur le sujet [49].

Le nouveau pape Martin Ier (649-655), monté sur le trône sans avoir sollicité comme le voulait la coutume la ratification impériale, convoqua un concile qui condamna aussi bien l’Ecthèse que le Typos, en rejetant la responsabilité sur les patriarches de Constantinople Serge (610-638), Pyrrhus (638-641; 654) et Paul (641-653) qui furent anathémisés[49]. La réaction de l’empereur fut immédiate : il commanda à l’exarque de Ravenne de s’emparer du pape et de l’amener à Constantinople pour y être jugé. L’exarque Olympius s’y refusa et détacha l’Italie de l’empire pour la faire passer sous sa propre autorité. Olympius étant mort en 652, un nouvel exarque fut envoyé l’année suivante se saisir du pape pour l’amener à Constantinople où il fut accusé d’avoir conspiré avec Olympius contre l’empereur. D’abord condamné à mort, le pape fut gracié grâce à l’intercession du patriarche Paul et exilé à Cherson où il mourut quelques mois plus tard, de faim et de mauvais traitements[50] - [51] - [52].

Cette querelle religieuse qui mettait en cause l’appartenance de l’Italie et de l’Afrique du Nord à l’empire se déroulait avec comme toile de fond les invasions arabes qui le menaçaient de plus en plus sérieusement. Après la Palestine et la Syrie, ce fut au tour de l’Égypte de tomber en 642. Peu après, c'est une grande partie du littoral de l'Afrique du Nord correspondant à l'actuelle Libye qui tomba aux mains des Arabes[53].

Pendant ce temps, le gouverneur militaire de Syrie, le futur calife Mu'awiya Ier comprit que Constantinople ne pouvait être conquise sans une flotte puissante. Peuple du désert n’ayant jusque-là aucune expérience dans ce domaine, les Arabes se lanceront dans un programme forcé de construction navale qui prendra deux ans, temps qu’ils utiliseront pour lancer des offensives en Arménie, puis en 647, en Cappadoce avançant jusqu’à Caesarea (aujourd’hui Kaiseri). La flotte complétée et les marins entrainés, Mu’awiya se dirigera d’abord vers Chypre, l’une des plus importantes bases navales byzantines. Ce sur quoi Constant parvint à négocier une trêve de deux ans dont profita Mu’awiya pour consolider sa flotte et attaquer Rhodes en 654[54]. Il ne put toutefois poursuivre son avantage : en juin 656, le calife Othman fut assassiné. Le beau-fils du Prophète fut alors choisi pour lui succéder avec l’appui des tribus de Médine, pendant que Mu’awiya était élu par ses partisans en Syrie. La dispute qui s’ensuivit et qui devait se terminer par l’assassinat d’Ali en 661 assura aux Byzantins un répit de cinq ans [55] - [53] - [56].

Constant en profita pour se tourner vers les territoires européens de l’empire et entreprit en 658 une campagne dans les Balkans occupés par les Slaves, la première dans la région depuis l’empereur Maurice[57]. Puis il tourna son attention vers les régions occidentales les plus éloignées de l’empire : l’Afrique et l’Italie où les disputes religieuses se transformèrent en rébellions politiques tel que mentionné plus haut.

La victoire de Mu’awiya sur les partisans d’Ali en 661 signifiait la reprise du conflit entre Byzance et les Arabes. C’est alors que Constant II prit la décision de s’établir en Sicile, laissant Constantinople entre les mains de son fils, Constantin. Son but était probablement de supprimer les tendances autonomistes dans les exarchats [N 3] ainsi que de battre les Lombards (Italie) et Arabes (Afrique) qui les menaçaient[58].

Mais les campagnes contre les Lombards qui lui valurent quelques succès au début, l’entretien de la cour et de l’armée à Syracuse, constituaient une charge très lourde pour la population des territoires occidentaux qu’aggravait le caractère despotique de l’empereur; celui-ci perdit progressivement tous ses appuis. En septembre 668, une conspiration fut ourdie au sein des grandes familles byzantines et arméniennes, et l’empereur fut assassiné par un de ses chambellans alors qu’il était dans son bain. L’un des conspirateurs, le chef de la garde impériale, Mezezius fut alors proclamé empereur par les troupes, mais la rébellion fut écrasée au début de 669 par les troupes de l’exarque de Ravenne avec l’appui du pape Vitalien, demeuré fidèle à l’empereur[59] - [60] - [61].

Constantin IV (668 – 685)

Sitôt écrasée, la révolte de Mezezius, Constantin, le fils ainé de Constant qui avait administré ce qui restait des provinces de l'est durant l'absence de son père, prit le pouvoir, même si ses deux frères Héraclius et Tibère, couronnés coempereurs en même temps que lui, demeuraient associés au trône[60] - [62]. Les onze premières années du règne de Constantin IV furent consacrées à la lutte contre les Arabes de Mu’awiya et accessoirement contre les Slaves. Un court intermède en 680 permit de régler le conflit religieux avec Rome causé par le monothélisme, alors que les quatre dernières années furent consacrées à la lutte contre un nouvel ennemi : les Bulgares.

En 670, les Arabes menèrent leurs attaques à la fois en Sicile, où ils mirent Syracuse à sac, et en Afrique où ils fondèrent la ville fortifiée de Kairouan qui leur servira de base contre l’exarchat de Carthage à 150 km du chef-lieu byzantin. En Asie mineure, après s’être emparé de Chypre, Rhodes, Kos et Chio, un général de Mu’awaya s’empara de la presqu’ile de Cyzique sur la mer de Marmara, base idéale pour mener des attaques dans toute la région de Constantinople[63] - [64]. Ils s’y installeront de façon permanente en 674, alors que commencera le « siège de Constantinople de 674 à 678 », improprement nommé, car il s’agira plutôt d’une série d’attaques annuelles sur la ville et ses environs. Mais alors que les sièges précédents avaient été des sièges terrestres constamment mis en échec par la puissance des remparts de la ville, il s’agissait cette fois d’attaques venant de la mer. Au printemps 674, une grande flotte arabe franchit l'Hellespont (les Dardanelles) et, pendant six mois, terrorisa toute la côte européenne de la mer de Marmara jusqu'aux murailles de Constantinople. Les Byzantins y répondirent en utilisant pour la première fois en 677 l’invention d’un architecte et chimiste d’Héliopolis (aujourd’hui Baalbek) réfugié à Constantinople du nom de Callinicus, le feu grégeois[65] - [60].

Profitant du fait que les armées byzantines étaient occupées à se défendre contre les Arabes, les Slaves se préparaient à attaquer Thessalonique. Leur chef, Perbundus, fut arrêté et exécuté, provoquant la colère des Slaves qui se jetèrent sur la ville. Pendant ce temps, en Italie, les Lombards s’emparaient de la plus grande partie de la Calabre byzantine [66].

Les attaques des deux premières années n’ayant produit aucun résultat, Mu’awaya envoya une nouvelle armée, cette fois sous le commandement de son fils, Yazïd, qui n’eut guère plus de succès[67]. Sur terre, Mu’awaya était toutefois l’objet d’attaques des Mardaïtes, flibustiers chrétiens en révolte ouverte qui menaient une guerre de guérilla en Syrie, au Mont Liban et jusqu’à Jérusalem. Démoralisé et découragé, il se décida en 678 à lever le siège de Constantinople et à accepter une paix de trente ans offerte par Constantin : non seulement dut-il abandonner les iles grecques récemment conquises, mais encore payer à l’empereur un tribut de 3 000 livres d’or en plus de cinquante esclaves et cinquante chevaux[68] - [69] - [70].

Ce succès eut un effet extraordinaire dans la région; pour la première fois l’avancée des Arabes était arrêtée. Le khagan des Avars et les chefs de tribus slaves envoyèrent des ambassades à Constantinople pour requérir l’amitié de l’empereur et reconnaitre les droits de l’empire[70].

Constantin profita de cette accalmie pour régler le vieux conflit du monophysisme. Il était devenu évident que l’Égypte et la Syrie où se concentrait la majorité des monophysites étaient maintenant définitivement perdues et que le Typos de Constant II n’avait plus d’utilité. Dès 678, l’empereur écrivit au pape pour proposer la tenue du Troisième Concile de Constantinople (aussi appelé Sixième Concile œcuménique). Il fallut dix-huit sessions, dont onze présidées par l’empereur, pour qu’un consensus soit atteint. En septembre 681, le concile condamnait le monophysisme et ses anciens champions dont les patriarches Serge, Pyrrhus et Cyr, ainsi que le pape Honorius[71] - [72] - [73].

L’empereur en profita également pour régler le conflit qui l’opposait à ses deux frères et assurer l’accession au trône de son propre fils, Justinien. Peu avant le concile, il avait prononcé la déposition de ceux-ci, décision qui s’était heurtée à l’hostilité d’une partie de l’armée et qu’il avait dû rescinder. Une fois assuré des résultats du concile, il déposa effectivement ses frères dont il fit couper le nez, les rendant ainsi impropres à gouverner. Ce n’était guère la première fois que des disputes fraternelles mettaient le trône en danger. Malgré la brutalité du geste, Constantin consacrait ainsi le principe de succession monarchique en faveur du fils ainé du souverain [71] - [74].

Mais déjà se profilait à l’horizon un nouvel ennemi devant lequel Constantin devait avoir moins de succès : les Bulgares.

Vers 642, ce peuple turc, établi près de la mer d’Azov était attaqué par les Khazars. Une partie d’entre eux, commandée par Asparoukh parut dans les années 770 sur les bouches du Danube. Aussitôt conclu le traité de paix avec les Arabes, Constantin prépara une expédition maritime dont il prit lui-même le commandement, traversa la mer Noire pour débarquer au nord des bouches du Danube pendant que la cavalerie byzantine le rejoignait par terre à travers la Thrace. La nature marécageuse du terrain rendait toutefois difficile la poursuite des opérations alors que l’empereur, souffrant de goutte, dut quitter momentanément ses troupes pour se soigner à Messembria]. Il n’en fallait pas plus pour que la rumeur d’une défaite ne se répande et que l’armée fuit en débandade. Les Bulgares réalisant leur chance franchirent le Danube et poursuivirent les troupes en déroute dans l’ancienne province de Mésie. Réalisant que cette région était beaucoup plus riche que celle qu’ils venaient de quitter, ils se soumirent les sept peuples slaves qui s’y trouvaient déjà et, adoptant leur langue, jetèrent les fondements de ce qui devait devenir le premier empire bulgare. Constantin n’eut d’autre choix que de reconnaitre le nouvel État auquel il acceptait même de payer un tribut annuel[75] - [76] - [77].

Constantin IV devait mourir subitement de dysenterie en septembre 685, âgé de trente-cinq ans, mais non sans avoir profité des troubles intérieurs affaiblissant le califat pour reconquérir la Cilicie lors d’une dernière campagne à la tête de son armée[78].

Justinien II (685 – 695; 705 – 711)

Premier règne (685 – 695)

Fils ainé de Constantin IV, Justinien était âgé de seize ans lorsqu’il devint empereur. Intelligent, doué d’une énorme énergie, il était déterminé à suivre l'exemple de son aïeul, Justinien Ier et à laisser sa marque dans tous les domaines, quels que soient les moyens à prendre pour y arriver[79].

Justinien commença son règne en consolidant les succès remportés par son père contre les Arabes. Une campagne en Arménie, Ibérie (Géorgie d’aujourd’hui) et Syrie lui permit de signer un traité de paix plus avantageux que le précédent avec le nouveau calife Abd Al-Malik, dont une clause prévoyait que les Mardaïtes seraient évacués du Mont Liban et installés, sans doute comme matelots à Antalya en Pamphylie[80] - [81]. La paix conclue en Asie, Justinien se tourna vers les Balkans où il envoya une expédition contre les Slaves en 688 et 689, laquelle se solda par une entrée triomphale à Thessalonique, deuxième ville de l’Empire, obligeant les tribus slaves à reconnaitre l’autorité de Byzance. À nouveau, Justinien déplaça quelque 250 000 Slaves pour repeupler le thème d’Opsikion (Bithynie) ravagé par les Arabes[82]. Les bénéfices de cette opération étaient doubles. D’une part il repeuplait des régions et rouvrait celles-ci à l’agriculture, d’autre part il augmentait le bassin de population où aller puiser de nouvelles troupes pour les thèmes. En même temps, il modifiait la composition sociale de la société : la paysannerie libre s’accrut de l’apport de cultivateurs étrangers et prit une importance beaucoup plus considérable qu’autrefois, d’autant plus que la communauté villageoise était maintenant considérée non seulement comme une unité administrative, mais qu’elle était solidairement responsable du paiement des impôts[83] - [84].

Toutefois ces récents immigrés n’éprouvaient guère de loyauté à l’endroit de l’empire byzantin. La guerre reprise contre les Arabes en 691 coutait cher et Justinien augmenta les taxes pour financer le conflit. Au caractère autoritaire et impétueux de l’empereur s’ajouta la brutalité de ses deux ministres favoris, le sacellaire Étienne et le logothète du trésor Théodote[85] - [86]. Les prisons se remplirent et quelque 20 000 soldats slaves désertèrent au profit des Arabes. En rage, Justinien ordonna l’extermination de tous les Slaves de Bithynie.

Prince profondément croyant[N 4], Justinien décida en 691 de convoquer un concile destiné à réformer le désordre et l’indiscipline qui régnaient tant dans la société laïque qu’ecclésiastique, éléments dont ne s’étaient pas occupés les Ve et VIe conciles, d’où son nom de « Quinisexte »[N 5] - [87]. Toutefois, composé uniquement d’évêques orientaux, le concile prétendit parler pour l’Église entière sans tenir compte des différences politiques, sociales et coutumières entre l’Orient et l’Occident, comme celles autorisant en Orient le mariage des prêtres ou obligeant un jeûne le samedi en Occident. L’union dogmatique réalisé à grand peine dix ans auparavant lors du VIe concile fut brisée lorsque le pape Serge refusa de souscrire à ses 102 canons. Furieux, l’empereur ordonna (comme l’avait fait Justinien Ier) que le pape soit amené à Constantinople. Mais contrairement à ce qui s’était passé alors, tant les milices de Rome que de Ravenne refusèrent d’obéir à l’exarque Zacharias qui ne dut qu’à l’intervention du pape de pouvoir quitter Rome avec la vie sauve[88] - [89] - [90].

Déjà détesté, alors qu’il n’avait que vingt-trois ans par la population rurale en raison du fardeau fiscal, de l’armée du fait de ses cruautés à l’endroit des soldats slaves, l’empereur perdit également l'appui de l’aristocratie qui se voyait dépouillée de ses privilèges en faveur des paysans[91].

Usurpateurs : Léonce (695 – 697);Tibère III (698 – 705)

Le ressentiment explosa lorsque le général Léonce qui s’était illustré dans les campagnes d’Arménie et du Caucase, mais qui croupissait en prison depuis trois ans, fut libéré et nommé gouverneur du nouveau thème d’Hellade. Le jour même de sa libération, avec l’aide des Bleus et la complicité du patriarche, il se rendit à Hagia Sophia où il fut acclamé basileus. Arrêtés, les deux ministres de Justinien furent brulés vifs et l’empereur déposé fut paradé à l’hippodrome où il eut le nez coupé avant d’être envoyé en exil à Cherson, en Crimée[86] - [92] - [85].

Profitant de l’agitation régnant à Constantinople, les Arabes reprirent leurs attaques contre l’exarchat de Carthage dont ils réussirent à s’emparer en 697. À la suite de ce désastre, la flotte byzantine se révolta et acclama comme empereur le drongaire (commandant d’une division) Apsimar. Grâce à l’appui de la milice du parti des Verts, il put entrer dans Constantinople, déposer Léonce et être couronné sous le nom de Tibère III[85] - [93].

Se désintéressant de Carthage à partir de laquelle les Arabes allaient progresser vers l’Espagne, Tibère III, grâce à l’aide de son frère Héraclius, concentra ses énergies sur l’Anatolie; en 700, il entrait en Syrie et parvenait à reprendre une partie de l’Arménie. En 703 et 704, il réussit à contenir les invasions arabes en Cilicie, mais dut précipitamment rappeler son frère : les Bulgares, ayant à leur tête le khan Tervel et dans leurs bagages l’ancien empereur Justinien, s’approchaient de Constantinople[94] - [92] - [95].

Deuxième règne (705 – 711)

Le siège ne dura que trois jours : profitant d’une canalisation oubliée de l’aqueduc de Valens, Justinien pénétra dans la ville pendant que Tibère III s’enfuyait à Sozopolis en Thrace. Confrontée à l’alternative ou bien de rétablir l’ancien empereur en dépit de son nez coupé ou d’être livrée aux troupes bulgares et slaves, la population se hâta d’acclamer son ancien empereur. Tervel fut récompensé de son aide en obtenant le titre de césar, titre réservé jusque-là à quelques membres de la famille impériale[96] - [97] - [98].

Les années qui suivirent furent occupées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur à assouvir sa vengeance. Léonce, et Tibère III furent immédiatement exécutés à l’hippodrome. Puis ce fut le tour d’Héraclius, le frère de Tibère, probablement le meilleur général de l’époque, ainsi que ses principaux officiers. Nombre de hauts fonctionnaires furent pendus aux murs de Constantinople et le patriarche Callinique qui avait couronné Léonce eut les yeux crevés[99] - [100].

Il n’en fallait pas plus pour que les voisins de Byzance, profitant de l’affaiblissement de l’armée et du climat de terreur à Constantinople, ne reprennent leurs attaques aussi bien en Europe qu’en Asie mineure. Le fils d’Abd Al-Malik, Walīd, envahit la Cappadoce et razzia la Cilicie[99] - [100]. Au lieu de faire face à ces dangereux voisins, Justinien préféra régler ses comptes avec ses ennemis. Pour une raison qui reste obscure, il envoya une expédition punitive contre Ravenne. Sitôt celle-ci sur place, le chef de l’expédition convoqua tous les dignitaires locaux à un banquet pendant lequel il se saisit d’eux et les expédia à Constantinople pendant que ses troupes pillaient la ville. Quant aux malheureux dignitaires ils furent tous condamnés à mort sauf l’évêque qui fut aveuglé. Il en résulta une révolte ouverte au sein de la population [101] - [102] - [103].

Puis, il envoya une expédition semblable contre son premier lieu d’exil, Cherson, dont les autorités avaient dénoncé à Tibère III ses plans pour regagner son trône; c’est à ce moment que Justinien avait quitté Cherson pour se réfugier chez les Khazars. Nombre de citoyens furent simplement noyés et sept d’entre eux brûlés vifs. Le gouverneur nommé par le khagan fut envoyé à Constantinople avec trente de ses fonctionnaires. Mais lorsque l’empereur ordonna à ses troupes de rentrer à Constantinople, une tempête fréquente en mer Noire engloutit toute la flotte et, quoique ce chiffre soit sans doute exagéré, ses 73 000 soldats. Justinien s’apprêtait à envoyer une seconde expédition, lorsque la nouvelle arriva à l’effet que les Khazars avaient envoyé des troupes à Cherson où le gouverneur et toute la garnison s’étaient rangés du côté des ennemis et avaient acclamé un général d’origine arménienne du nom de Bardanès, exilé à Cherson, comme empereur. Cette deuxième expédition conduite par le patricien Maurus tenta en vain d’assiéger Cherson. Maurus fit alors allégeance à Bardanès et le ramena à Constantinople. Justinien avait alors quitté la capitale pour mettre un terme à une révolte en Arménie; il se hâta de rebrousser chemin, mais il était trop tard, la population de la capitale avait accueilli Bardanès à bras ouvert et celui-ci devint empereur sous le nom de Philippicos[104] - [105] - [106].

Apprenant que Bardanès revenait à Constantinople, Justinien se hâta de regagner la capitale. Il était arrivé à Chalcédoine lorsque Philippicos entra dans la ville. Il promit l’immunité aux soldats de Justinien si ceux-ci se ralliaient à lui; abandonné, Justinien fut arrêté et décapité, sa tête étant envoyée au nouvel empereur et son corps jeté à la mer. Le jeune fils de Justinien, Tibère, trouva refuge dans l’église de la Vierge des Blachernes. Il s’était agrippé à l’autel et tenait un fragment de la Vraie Croix lorsqu’un détachement arriva. L’un des gardes se saisit de l’enfant, lui enleva le fragment de la Vraie Croix qu’il déposa respectueusement sur l’autel avant d’amener celui-ci à l’extérieur de l’église, puis l’ayant dépouillé de ses vêtements, lui trancha la gorge. La dynastie des Héraclides qui avait régné pendant un siècle et cinq générations s’achevait ainsi sur le meurtre d’un enfant de six ans [107] - [106] - [105].

Arbre généalogique

Certains rapports de parenté sont très incertains, en raison du nombre d’homonymes et de sources contradictoires.

- Héraclius l'Ancien (mort en 610) ép. Epiphania

- Héraclius (vers 575-641) ép. 1) Fabia Eudocia 2) Martine

- 1) Eudocia / Epiphania (née en 611)

- 1) Constantin III (612-641) ép. Gregoria Anastasia

- Constant II (630-668) ép. Fausta

- Constantin IV (vers 650-685) ép. Anastasia

- Justinien II (vers 668-711) ép. 1) Eudoxie 2) Théodora

- 1) Anastasia, fiancée à Tervel

- 2) Tibère (705-711), coempereur en 706

- Héraclius

- Justinien II (vers 668-711) ép. 1) Eudoxie 2) Théodora

- Héraclius, coempereur en 659

- Tibère, coempereur en 659

- Constantin IV (vers 650-685) ép. Anastasia

- Théodose (mort en 659 ou 660)

- ? Manyanh ép. Yazdgard III

- Constant II (630-668) ép. Fausta

- 2) Constantin

- 2) Fabius

- 2) Théodosios, ép. une fille de Schahr-Barâz

- 2) Héraclonas (626-641)

- 2) David / Tibère (né en 630), coempereur en 641)

- 2) Martinos

- 2) Augustina

- 2) Martina

- 2) Fébronia

- Jean Athalarichos (mort en 657)

- Théodore

- Théodore

- Grégoire

- Grégoire

- Maria

- Héraclius (vers 575-641) ép. 1) Fabia Eudocia 2) Martine

Bibliographie

- (fr) Bréhier, Louis. Vie et mort de Byzance. Paris, Albin Michel, 2969 [1946]. (ISBN 2-226-05719-6).

- (fr) Bréhier, Louis. Les institutions de l’Empire byzantin. Paris, Albin Michel. (ISBN 978-2-226-04722-9).

- (fr) Cheynet, Jean-Claude. Byzance, l’Empire romain d’Orient. Paris, Armand Colin, 2012. (ISBN 978-2-200-28153-3).

- (fr) Cheynet, Jean-Claude. Le Monde byzantin, II, L’Empire byzantin (641-1204). Paris, Presses Universitaires de France, 2007 (ISBN 978-2-130-52007-8).

- (en) Haldon, John F. Byzantium in the Seventh Century: The Transformation of a Culture. Cambridge University Press, 1997. (ISBN 978-0-521-31917-1).

- (en) Haldon, John. Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565–1204. London, UCL Press, 1999. (ISBN 1-85728-495-X).

- (en) Hirth, Friedrich. Jerome S. Arkenberg (ed.). "East Asian History Sourcebook: Chinese Accounts of Rome, Byzantium and the Middle East, c. 91 B.C.E. - 1643 C.E." Fordham.edu. Fordham University, 2000 [1885]. Retrieved 2016-09-22.

- (en) Howard-Johnston, James. Witnesses to a World Crisis: Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century, Oxford University Press, 2010. (ISBN 978-0-19-920859-3).

- (en) Jenkins, Romilly. Byzantium: The Imperial Centuries, 610–1071. University of Toronto Press, 1987. (ISBN 0-8020-6667-4).

- (en) Kaegi, Walter Emil. Heraclius, Emperor of Byzantium. Cambridge University Press, 2003. (ISBN 978-0-521-81459-1).

- (fr) Kaplan, Michel. Pourquoi Byzance ? Paris, Gallimard, Folio histoire, 2016. (ISBN 978-2-070-34100-9).

- (en) Kazhdan, Alexander (ed.). Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford, Oxford University Press, 1991. (ISBN 978-0-195-04652-6).

- (en) Kleinhenz, Christopher. Routledge Revivals: Medieval Italy (2004): An Encyclopedia, 2017. Taylor & Francis. (ISBN 978-1-351-66443-1).

- (en) Mango, Cyril (2002). The Oxford History of Byzantium. New York, Oxford University Press, 2002. (ISBN 0-19-814098-3).

- (en) Martindale, John R., A. H. M. Jones et John Morris. The Prosopography of the Later Roman Empire : Volume III, AD 527–641, Cambridge (GB), Cambridge University Press, 1992, 1575 p. (ISBN 0-521-20160-8).

- (en) Mitchell, Stephen. A history of the later Roman Empire, AD 284–641 : the transformation of the ancient world. Malden, (MA), Wiley-Blackwell, 2007, 469 p. (ISBN 978-1-4051-0857-7).

- (en) Norwich, John Julius. A Short History of Byzantium. New York, Vintage Books, 1997. (ISBN 978-0-394-53778-8).

- (fr) Ostrogorsky, George. Histoire de l’État byzantin. Paris, Payot, 1983 [1956]. (ISBN 2-228-07061-0).

- (en) Pohl, Walter. The Avars: A Steppe Empire in Central Europe, 567-822, Cornell University Press, 2018. (ISBN 978-0-801-44210-0).

- (en)Treadgold, Warren T. Byzantium and Its Army, 284–1081. Stanford University Press, 1995. (ISBN 0-8047-3163-2).

- (en) Treadgold, Warren. A History of the Byzantine State and Society. Stanford (California), Stanford University Press. 1997. (ISBN 0-8047-2630-2).

Notes et références

Notes

- En fait l’empereur lors de son couronnement prit le nom de Constantin et régnera sous ce nom; ce fut la foule qui lui donna celui de Κώνστας ou « petit Constantin » qui lui restera attaché ; Héraclonas pour sa part était le diminutif de Héraclius (Ostrogorsky (1983) p. 144.

- Voir à ce sujet Treadgold (1997) « Constant II and the themes », pp. 314-322. Ostrogorsky pour sa part faisait plutôt remonter l’origine des thèmes à Héraclius lui-même (Ostrogorsky (1983) pp. 127-128. Il semble toutefois qu’il se soit agi d’une lente évolution transformant graduellement le système des petites provinces de Justinien en grands ensembles où le gouverneur militaire (strategos) jouissait à la fois des pouvoirs civils et militaires sur le modèle des exarchats de Ravenne et de Carthage créés par Héraclius (Kazhdan (1991) « Themes », vol. III, pp. 2034-2035.)

- En 646, l'exarque de Carthage Grégoire le Patrice, cousin de Constant, s’était proclamé empereur.

- S’intitulant Servus Christi, il sera le premier empereur à faire graver à l’avers de ses monnaies l’effigie du Christ, nouvelle cause de friction dans le paiement du tribut par les Arabes.

- Son autre nom de « in Trullo », vient du fait qu’il se réunit dans une salle du palais surmontée d’un dôme (trullo).

Références

- Voir "Période des Justiniens (518 – 602)"

- Norwich (1989) p. 272

- Cheynet (2013) p. 42

- Ostrogorsky (1983) pp. 95-96

- Treadgold (1997) pp. 275-276

- Treadgold (1997), pp. 236-237

- Sur les attitudes des factions à l'égard de Phocas, voir Yvonne Janssens, « Les Bleus et les Verts sous Maurice, Phocas et Héraclius », Byzantion, vol. 11, 1936, pp. 499-536

- Kleinhenz (2017), p. 890

- Pohl (2018) p. 281

- Treadgold (1997), p. 238

- Martindale, Jones et Morris (1992), pp. 239-240

- Kaegi (2003), p. 23

- Martindale, Jones et Morris (1992), pp. 511, 585, 622

- Mitchell (2007) p. 411

- Kaegi (2003), p. 36

- Kaegi (2003), pp. 49-50.

- Bréhier (1969) p. 54

- Ostrogorsky (1983) p. 124

- Kaegi (2003), p. 88-89

- Haldon (1990), p. 42

- Treadgold (1997), pp. 290-293

- Ostrogorsky (1983) p. 128

- Ostrogorsky (1983) p. 129

- Bréhier (1969) pp. 55-56

- Ostrogorsky (1983) pp. 131-132

- Norwich (1989) p. 311;

- Ostrogorsky (1983) pp. 134-135

- Bréhier (1969) p. 57

- Morrisson (2004), p. 47

- Haldon (1990), p. 16

- Norwich (1988) p. 305

- Bréhier (1983) p. 306

- Norwich (1988) p. 307

- Norwich (1988) p. 308

- Treadgold (1997), p. 306

- Norwich (1989) p. 310.

- Norwich (1997) p. 311.

- Ostrogorsky (1983) p. 142

- Norwich (1989) p. 309.

- Treadgold (1997) p. 308

- Norwich (1989) p. 311

- Treadgold (1997) p. 309

- Treadgold (1997) p. 309-310

- Ostrogorsky (1983) p. 144

- Norwich (1989) p. 313

- Théophane 342, 10-20, cité par Ostrogorsky (1983) p. 145 et Norwich (1997) p. 314

- Voir Charles Diehl, « Le Sénat et le peuple byzantin aux VIIe siècle et VIIIe siècle, Byzantion I, 1924, pp. 201 et sq.

- Bréhier (1969) p. 61

- Ostrogorsky (1983) p. 149

- Ostrogorsky (1983) p. 150

- Norwich (1989) pp. 317-319

- Bréhier (1983) pp. 61-62

- Ostrogorsky (1983) p. 146

- Norwich (1989) pp. 314-315

- Norwich (1989) p. 316

- Treadgold (1997) pp. 312-314

- Ostrogorsky (1983) p. 148

- Treadgold (1997) p. 318

- Ostrogorsky (1983) pp. 153-154

- Bréhier (1969) p. 64

- Treadgold (1997) pp. 320-322

- Norwich (1989) p. 322

- Ostrogrosky (1983) p. 154

- Treadgold (1997) pp. 324-325

- Treadgold (1997) p. 323

- Treadgold (1997) p. 326

- Treadgold (1997) p. 325

- Treadgold (1997) p. 327

- Norwich (1989) p. 324

- Ostrogorsky (1983) p. 155

- Ostrogorsky (1983) p. 159

- Norwich (1989) p. 326{

- Treadgold (1997) p. 329

- Treadgold (1997) pp. 328-329

- Norwich (1989) pp. 325-326

- Ostrogorsky (1983) pp. 157-158

- Treadgold (1997) pp. 328-329.

- Treadgold (1997) p. 330

- Treadgold (1997) p. 328

- Norwich (1997) pp. 328-329

- Ostrogorsky (1983) p. 162

- Ostrogorsky (1983) p. 161

- Ostrogorsky (1983) p. 165

- Norwich (1989) p. 330

- Bréhier (1969) p. 68

- Ostrogorsky (1983) p. 169

- Bréhier (1969) p. 67

- Bréhier (1969) pp. 67-68

- Ostrogorsky (1983) p. 168

- Norwich (1989) pp. 331-332

- Norwich (1989) p. 333

- Norwich (1989) p. 334

- Ostrogorsky (1983) p. 170

- Ostrogorsky (1983) pp. 170-171

- Treadgold (1995) pp. 339-340

- Treadgold (1995) pp. 335-337

- Ostrogorsky (1983) pp. 171-172

- Norwich (1989) pp. 337-338

- Ostrogorsky (1983) p. 172

- Treadgold (1995) p. 341

- Norwich (1989) pp. 339-340

- Ostrogorsky (1983) pp. 172-173

- Bréhier (1969) p. 70

- Norwich (1989) pp. 343-344

- Treadgold (1995) p. 342

- Ostrogorsky (1983) p. 173

- Norwich (1989) p. 345