Aqueduc de Valens

L’aqueduc de Valens (en turc : Valens Su Kemeri ou Bozdoğan Kemeri, littéralement : « aqueduc du faucon gris » ; en grec ancien : Ἀγωγὸς τοῦ ὕδατος, Agōgós tou hýdatos, littéralement : « ce qui apporte l’eau ») est un aqueduc romain, principale source d’approvisionnement en eau de Constantinople (aujourd’hui Istanbul en Turquie). Complété sous l’empereur Valens (r. 364 – 378) vers la fin du IVe siècle, il fut utilisé tant par les Byzantins que par les Ottomans et demeure aujourd’hui l’un des monuments emblématiques de la ville.

| Type | |

|---|---|

| Style |

| Coordonnées |

41° 00′ 58″ N, 28° 57′ 20″ E |

|---|

Emplacement

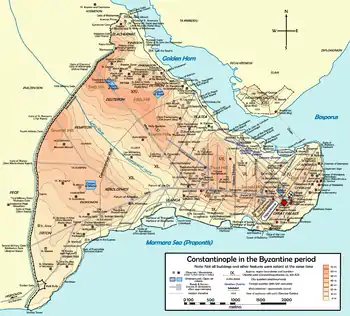

La section pont-aqueduc la plus spectaculaire enjambe le boulevard Atatürk dans le district de Fatih[N 1] entre les collines aujourd’hui occupées par l’université d’Istanbul et la mosquée Fatih. La section encore existante fait 921 mètres de long, soit 50 mètres de moins que l’originale et s’élève à une hauteur de 20 mètres[1]. Le boulevard Atatürk passe aujourd’hui sous ses arcades.

Histoire

Sous Constantin Ier et Théodose Ier

La construction d’un système d’adduction d’eau pour la ville qui s’appelait encore Byzance avait déjà commencé sous l’empereur Adrien[2]. Toutefois, lorsque Constantin Ier (r. 306-337) décida de faire de la ville la nouvelle capitale de l’empire, le système dut être complètement repensé pour faire face à l’augmentation de la population[3]. L’aqueduc de Valens qui captait l’eau sur les pentes des collines entre Kağitlhane et la mer de Marmara [4] devint l’une des composantes d’un vaste réseau d’aqueducs et de canaux qui s’étendait sur quelque 250 kilomètres, le plus étendu de l’Antiquité, s’étendant jusqu’aux collines de Thrace et alimentant en eau la capitale. Arrivée dans la cité, l’eau était recueillie dans trois réservoirs à ciel ouvert et plus de cent citernes souterraines comme la citerne-basilique la citerne d’Aspar, ou la citerne de Théodose, le tout ayant une capacité de plus d’un million de mètres cubes[5].

On ignore la date précise à laquelle commença la construction de l’aqueduc. On sait toutefois qu’il fut terminé en 368 pendant le règne de l’empereur Valens (coempereur 364-378) dont il porte le nom. La section la plus spectaculaire, le pont-aqueduc, traverse la vallée se trouvant entre ce qui étaient les troisième et quatrième collines de Constantinople où se trouvaient respectivement le Capitolium et l’église des Saints-Apôtres[6]. Selon la tradition, cette partie surélevée aurait été construite avec les pierres provenant du mur de Chalcédoine, cité grecque de Bithynie, après que ceux-ci aient été rasés lors de la révolte de l’usurpateur Procope (326-366)[6]. La structure fut officiellement inaugurée par le préfet de la ville Clearchus qui fit bâtir un Nymphaeum majus[N 2] situé dans le forum de Théodose dont l’eau était fournie par l’aqueduc[6].

Après l’importante sécheresse qui dévasta la région en 382, l’empereur Théodose (r. 379 – 395) fit construire une nouvelle section (Aquaeductus Theodosiacus) dont l’eau provenait de la région au nord-est de la ville, aujourd’hui connue sous le nom de forêt de Belgrade[3].

Pendant l’Empire byzantin

Par la suite, de nouveaux travaux furent exécutés sous Théodose II (r. 408 – 450) qui limita la distribution de l’eau de l’aqueduc au Nymphaeum, aux bains de Zeuxippe et au Grand Palais de Constantinople[3]. L’aqueduc, possiblement après avoir été endommagé par un tremblement de terre, fut restauré sous Justinien Ier (r. 527 – 565) qui le relia à la citerne de la basilique de Illus[N 3] que l’on identifie de nos jours avec la citerne Philoxenos ; il fut à nouveau réparé sous Justin II (r. 565 – 578) en 576, l’empereur faisant ajouter une canalisation distincte[6] - [7].

L’aqueduc fut coupé par les Avars durant le siège de 626 et l’approvisionnement en eau ne fut rétabli qu’après la grande sécheresse de 758 par l’empereur Constantin V (r. 741-775)[6]. Pour ce faire l’empereur utilisa une imposante main d’œuvre venue de toute la Grèce et de l’Anatolie sous la direction de l’architecte Patrikios[6].

Par la suite, divers travaux furent effectués sous les empereurs Basile II (r. 960 – 1025) en 1019 et sous Romain III Argyre (r. 1028 – 1034)[4] - [8].

Le dernier empereur à y faire exécuter des travaux fut Andronic Ier Comnène (r. 1183 -1185)[7]. Si aucune réparation ne fut effectuée pendant l’empire latin ou pendant la restauration paléologienne, c’est sans doute que pendant cette période la population de la ville s’était réduite à entre 40 000 et 50 000 habitants et la demande en eau était moins considérable[4]. Néanmoins, selon Ruy Gonzales de Clavijo, diplomate castillan qui visita Constantinople en route vers Timour en 1403, l’aqueduc était toujours en activité à cette époque[6].

Sous les Ottomans

.JPG.webp)

Après la chute de Constantinople en 1453, le sultan Mehmet II (r. 1444 – 1446 ; 1451 – 1481) fit restaurer l’ensemble du réseau qui fut utilisé pour l’adduction d’eau aux palais Eskui Sarayi (le premier palais construit sur la troisième colline) et le Topkapi Sarayi, connectant cet aqueduc à une nouvelle ligne venant du nord-est. Le tremblement de terre de 1509 causa des dommages considérables, faisant tomber les arcs près de la mosquée de Șehzade qui devait être construite peu après. Ceci donna naissance à la légende urbaine selon laquelle les arcs auraient été démolis pour permettre une meilleure vue de la mosquée. Les réparations au système d’adduction continuèrent sous Beyazid II (r. 1481 – 1512) qui ajouta un nouveau tronçon[8].

Vers le milieu du XVIe siècle, Süleyman Ier (r. 1520 – 1566) fit reconstruire les arcs (maintenant ogivaux) des piliers 47 à 41 (comptés à partir de l’ouest) près de la mosquée Șehzade et fit ajouter par l’architecte impérial Minar Sinan deux nouveaux tronçons venant de la forêt de Belgrade (Belgrad Ormam)[4]. La capacité accrue permit de distribuer l’eau au quartier de Kirkçeșme (littéralement : quarante fontaines), situé le long de l’aqueduc du côté de la Corne d’Or et qui devait son nom aux nombreuses fontaines qu’y avait fait ériger Suleyman[4].

Sous le sultan Mustafa II (r.1695 – 1703), cinq arcs (# 41–45) furent restaurés en respectant la forme originelle. Une inscription sur le site datant de 1696/1697 commémore l’évènement. Son successeur, Ahmed III (r. 1703 – 1736), fit à son tour de nouvelles réparations sur le réseau[8].

En 1912, un tronçon de 50 mètres de l’aqueduc fut démoli près de la mosquée Fatih ; à la même période, un nouveau Taksim (littéralement : division) fut érigé à la fin du tronçon est[4].

Description

La section pont-aqueduc de l’aqueduc de Valens a une longueur de 971 mètres et une hauteur maximum de 29 mètres (63 mètres au-dessus du niveau de la mer) avec une pente constante de 1:1000[6]. Les arcs 1 à 40 et 46 à 51 furent construits sous Valens, les arcs 41 à 45 sous Mustafa II et les arcs 52 et 56 sous Suleyman[9]. Les arcs 18 à 73 sont à deux niveaux, les autres à un seul[6] - [9].

La structure originelle formait une ligne parfaitement droite, mais durant la construction de la mosquée Fatih, on ignore pour quelle raison, on y fit une courbe[10]. La maçonnerie est irrégulière et utilise une combinaison de pierres de taille et de briques[6]. La première rangée d’arcs est construite avec des blocs de pierre bien équarris alors que la rangée supérieure présente de quatre à sept rangs de pierre alternant avec un lit de matériel plus petit (opus caementitium) fixé avec des serre-joints de fer[10]. La largeur de l’aqueduc varie entre 7,75 mètres et 8,24 mètres[6]. Les piliers ont une épaisseur de 3,70 mètres et les arcs de la partie inférieure ont un diamètre de 4 mètres[10]. Des relevés géophysiques effectués en 2009 ont permis de trouver les fondations des piliers qui se trouvent approximativement à entre 5,4 et 6,0 mètres sous terre[11].

L’eau arrive par deux conduites venant l’une du nord-est et l’autre du nord-ouest lesquelles se rejoignent en dehors des murs près de la porte d’Andrinople (Edirne Kapi)[1]. Un centre de distribution est situé près de l’extrémité est de l’aqueduc; un autre près de Hagia Sophia. L’eau alimente la zone couverte par le palais impérial[10]. Le déversement quotidien était dans les années 1950 de 6,120 mètres cubes[10]. Pendant la période byzantine, deux importantes voies de circulation se croisaient sous la section est de l’aqueduc[10].

Bibliographie

- (fr) Janin, Raymond. Constantinople Byzantine (2 ed.). Paris, Institut Français d'Etudes Byzantines, 1964. ISSN 0402-8775.

- (en) Mamboury, Ernest. The Tourists' Istanbul. Istanbul, Çituri Biraderler Basımevi, 1953.

- (en)Evans, J.A.S. (1996). The Age of Justinian: The Circumstances of Imperial Power. Routledge, 1996. (ISBN 978-0-415-02209-5).

- (fr) Eyice, Semavi . Istanbul. Petite Guide a travers les Monuments Byzantins et Turcs . Istanbul, Istanbul Matbaası, 1955.

- (en) Freely, John. Blue Guide Istanbul. W. W. Norton & Company, 2000. (ISBN 0-393-32014-6).

- (en)Gülersoy, Çelik . A Guide to Istanbul. Istanbul. Istanbul Kitaplığı, 1976. OCLC 3849706.

- (de) Müller-Wiener, Wolfgang . Bildlexikon zur Topographie Istanbuls: Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul bis zum Beginn d. 17 Jh. Tübingen, Wasmuth, 1977. (ISBN 978-3-8030-1022-3).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Valens Aqueduct » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Cœur historique de la ville comprenant l’ensemble de Constantinople conquis par Mehmet II en 1453.

- À l’origine un bassin dédié aux nymphes, le nymphée devint à l’époque romaine une fontaine publique monumentale, ornée de sculptures et de jeux d'eau. Il se composait d'un ou plusieurs bassins entourés d'une façade ornementale à étages multiples.

- Illus était un magister militum qui joua un rôle important sous les empereurs Léon Ier et Zénon. Justinien agrandit une citerne existante construite par Constantin placée sous le portique de la basilique (Janin [1964] p. 173)

Références

- Mamboury (1953) p. 196

- Evans (1996) p. 30

- Mamboury (1953) p. 193

- Mamboury (1995) p. 202

- Evans (1996) p. 31

- Müller-Wiener (1977) p. 273

- Mamboury (1953) p. 194

- Müller-wiener (1977) p. 274

- Eyce (1944) p. 78

- Mamboury (1953) p. 203

- "GPR Surveying of Valens Aqueduct". (en turc). Tespit Engineering. Retrieved 25 May 2013.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- (en) Karaback, Yasin. « Bozdoğan Su Kemeri/Kitabe (The Valens Aqueduct) » (avec sous-titres en anglais). [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=Mjrx_zBymX0.

- (en) “Byzantine water system ». YouTube [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=1RGTsilyX2I.