Citerne de Mocius

La Citerne de Mocius (en grec : κινστέρνη τοῦ Μωκίου) ou Citerne de Saint-Mocius, connue en turc sous le nom de Altımermer Çukurbostanı (litt : jardin souterrain d' Altimermer [des sept marbres])[1], était la plus grande des quatre citernes à ciel ouvert de l’ancienne Constantinople[N 1] - [2].

Emplacement

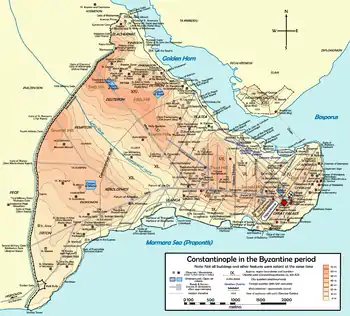

La citerne est située dans le quartier Alitimermer (partie européenne d’Istanbul) et le mahalle[N 2] de Seyyid Ömer, au nord-est de la mosquée Seyyid Ömer, entre Ziya Gökalp Sokak au nord et Cevdet Paşa Caddesi au sud. Elle se trouve sur la partie la plus élevée de la septième colline d’Istanbul et surplombe la mer de Marmara.

Histoire

Selon la Patria de Constantinople[N 3] la construction de la citerne de Mocius, dans la douzième région de Constantinople eut lieu sous l’empereur Anastase Ier (r. 491 – 518)[2]. Son nom fait référence à la grande église de saint Mocius[N 4] qui était située dans l’angle sud-est de la citerne [3]. Érigée juste à l’extérieur du mur de Constantin qui formait la limite terrestre originelle de la ville, elle fut construite pour alimenter en eau les quartiers érigés entre le mur de Constantin et le mur de Théodose, construit après que la ville se soit agrandie au Ve siècle[4]. Écrivant après la conquête de Constantinople par les Ottomans en 1453, Pierre Gilles, érudit français de la Renaissance et grand voyageur, constatait en 1540 que le réservoir était vide[2]. Pendant la période ottomane, comme son nom turc de Çukurbostan (jardin souterrain) l’indique, la structure était utilisée comme jardin potager, utilisation qui perdura jusqu’à la fin du XXe siècle. Depuis 2014, toutefois, sa vocation est devenue celle d’un « parc éducatif » (en turc : Fındıkzade Eğitim) pour le district Fatih [5] - [6].

Description

De dimension rectangulaire, la citerne mesure 170 mètres de longueur sur 147 mètres de largeur et couvre une surface de 25 000 mètres carrés, ce qui en fait la plus grand citerne jamais construite à Constantinople[2]. On ignore quelle en était la profondeur exacte, le fond ayant été recouvert de terre, mais devait se situer entre 10,50 et 15 mètres de profondeur dont de 2 à 4 mètres sont encore visibles[2] - [3] - [7]. Le réservoir pouvait contenir de 0.260 à 0.370 millions de mètres cubes d’eau. Ses murs avaient quelque 6 mètres d’épaisseur[1]. Une partie de ceux-ci, encore visibles[3], montrent l’utilisation de la technique de construction romaine dite opus listatum, consistant à alterner rangées de briques et de pierres[5], en un motif élégant que l’on retrouve dans les citernes d’Aetius et d’Aspar.

Bibliographie

- (en) Mamboury, Ernest. The Tourists' Istanbul. Istanbul, Çituri Biraderler Basımevi, 1953.

- (fr) Eyice, Semavi. Petite Guide à travers les Monuments Byzantins et Turcs. Istanbul, Istanbul Matbaası, 1955.

- (fr) Janin, Raymond. Constantinople Byzantine. Paris, Institut Français d'Études Byzantines, 1964. ISSN 0402-8775.

- (de) Müller-Wiener, Wolfgang. Bildlexikon zur Topographie Istanbuls: Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul bis zum Beginn d. 17 Jh. Tübingen, Wasmuth, 1977. (ISBN 978-3-8030-1022-3).

- Altun, Feride Imrana. Istanbul`un 100 Roma, Bizans Eseri. Istanbul, Istanbul Buyukșehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2009. (ISBN 978-9944-370-76-9).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Cistern of Mocius » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Les trois autres étant la citerne de Mocius, la citerne d’Aspar et la citerne d’Aetius, situées à l’intérieur des murs de Constantinople

- Unité administrative à l’intérieur d’une municipalité partageant avec les unités voisines des populations, besoins ou priorités identiques; elle est dirigée par un conseil d’anciens.

- Collection d'origine byzantine de textes sur l'histoire et les monuments de Constantinople rassemblés en un recueil à la fin du Xe siècle

- Mocius, qui vécut au IIIe siècle, était un prêtre d’Amphipolis en Macédoine vivant au temps de la persécution de l’empereur Dioclétien. Il fut martyrisé pour avoir incité la foule à se convertir durant un festival de Bacchus au cours duquel il détruisit une statue du dieu.

Références

- Müller-Wiener ( 1977) p. 279

- Janin (1964) p. 205

- Mamboury (1953) p. 326

- Janin (1964) p. 33

- Altun (2009) p. 142

- "Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı Yeni Haliyle Hizmetinizde..." www.fatih.bel.tr (en turc). Fatih Belediyesi. recherche : 3 septembre 2014.

- Eyice (1955) p. 86

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- (en) Karaback, Yasin. The Cistern of Mocius. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=gj1GO3PUT7E.

- (en) Livius.org. Constantinople. The Cistern of St Mocius. URL: https://www.livius.org/articles/place/constantinople-istanbul/constantinople-photos/constantinople-cistern-of-st-mocius/.

- (en) Rice Eric. The Best Documentary Ever – Istanbul Subterranean Tunnels and Secret Cistern. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=yZJYF99pEtU.

- (en) Timeline Travel. City Walls and Water Supply Systems of Constantinople. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6FkmI5cERWw.